Matías Alonso

Procuran desarrollar una variedad argentina de cannabis para uso medicinal

Se realizó un congreso de la industria del litio, con empresas, funcionarios y el embajador de EE.UU

Investigadores argentinos descubren una planta que remedia suelos contaminados por metales pesados

- Se trata de Atriplex vulgatissima, una especie que habita las marismas de la Patagonia, la cual es adecuada para la fitoestabilización de Plomo y la fitoextracción de Zinc.

En la Universidad Nacional del Litoral advierte del riesgo de los microplásticos en el ambiente

Vanina Lombardi

La jueza De Negre anuló el DNU que declaró servicio público esencial a las telecomunicaciones

Desde la CNEA buscan consolidar el desarrollo de la medicina nuclear

Energía atómica para la Salud

En la apertura del encuentro la presidenta de la CNEA, Adriana Serquis, subrayó que durante su gestión se decidió darle una fuerte impronta al Área de Aplicaciones Nucleares a la Salud por su efecto para mejorar la calidad de vida de las personas y para que la investigación y desarrollo que se realiza dentro del organismo se utilice con ese objetivo. “Nuestra misión es potenciar las capacidades de la CNEA para que los futuros profesionales del área de la salud puedan enriquecerse con todo lo que venimos aprendiendo. Esperamos que todas las cosas que se hicieron nos trasciendan y que el sistema se nutra con todos quienes se quieran seguir sumando. Creemos que las personas somos prescindibles, pero los proyectos y las ideas deben continuar”, sostuvo Serquis. Y destacó que, como ocurre en muchas áreas de la CNEA, en la medicina nuclear se avanzó “gracias a la pasión que pone la gente dentro de la institución para que las cosas sucedan”. “Quiero que todos se sientan parte de un proyecto que nos va a continuar pese a los cambios que puedan venir”, sintetizó Serquis. La bioingeniera Jesuana Aizcorbe, coordinadora de docencia e investigación de los Centros de Medicina Nuclear, llamó a tejer redes y afirmó: “En este momento es muy importante poder reencontrarnos para charlar sobre las líneas de docencia e investigación en las que venimos trabajando, para profundizarlas y pensar en cómo continuar la formación de recursos humanos. En este país hacen falta muchos más profesionales, más científicos y tecnólogos y nosotros tenemos mucho para aportar en ese aspecto”.

Un plan para facilitar el acceso a la medicina nuclear y la radioterapia

La CNEA está a cargo de la Unidad de Planeamiento y Ejecución del Plan Nacional de Medicina Nuclear y es la que lleva adelante la planificación técnica para la ejecución y el desarrollo de los centros que atienden pacientes en las distintas regiones del país. Gustavo Santa Cruz, gerente de Área Aplicaciones Nucleares a la Salud de la CNEA, destacó: “El Plan Nacional de Medicina Nuclear tiene la visión de garantizar el acceso universal y de calidad a las aplicaciones de la medicina nuclear. La idea es crear centros, mejorar los ya existentes y desarrollar un modelo de gestión innovador a través de fundaciones y entidades sin fines de lucro”. Más adelante, explicó que ahora el desafío es repensar el Plan “no solo para prever el futuro, sino para hacerlo posible”. Santa Cruz, que es doctor en Física, explicó que es fundamental recuperar el rol del área científico-técnica en el marco del plan y “generar estrategias para elaborar proyectos sustentables que consoliden el acceso universal a la salud”. En ese sentido, contó que se trabaja en un proyecto de ley para declarar de interés nacional y considerar de carácter prioritario al desarrollo sostenible de las aplicaciones a la salud. Las técnicas nucleares tienen múltiples aplicaciones para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares y el cáncer.La energía nuclear, con fines pacíficos

Santa Cruz recalcó que la Argentina fue seleccionada como país ancla de Rayos de Esperanza, un programa del Organismo Internacional de Energía Atómica que impulsa la creación y ampliación de servicios de radioterapia, imagenología médica y medicina nuclear de sus países miembros para luchar contra el cáncer. “A este polo lo van a constituir todas las instituciones del país con conocimiento en medicina nuclear y radioterapia y en investigación y desarrollo en las aplicaciones nucleares a la salud. Eso es lo que tenemos que configurar ahora, para poder mostrárselo a la OIEA”, señaló Santa Cruz. Por su parte, Juan Carlos Furnari, gerente de Coordinación y Planificación de Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia, recordó que la CNEA fue la primera promotora de la medicina nuclear en la Argentina. “Antes no había prácticamente nada. La CNEA comenzó en el Instituto Roffo y en el Hospital de Clínicas. Los primeros centros fueron una escuela para todos los médicos nucleares del país, luego se sumó la parte de la física médica y la radiofarmacia. Otro hito importante fue la creación de Fuesmen (Fundación Escuela de Medicina Nuclear), en 1991, que dio origen al modelo de gestión por fundaciones. Y más adelante apareció la Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear, inaugurada en 2007. Hasta que en 2015 surgió el Plan Nacional de Energía Nuclear”. En el marco de ese plan funcionan la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (Mendoza); la Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear (FCDN), el Centro de Medicina Nuclear del Hospital de Clínicas “José de San Martín” y el Centro Oncológico de Medicina Nuclear del Instituto de Oncología “Ángel Roffo” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Centro de Medicina Nuclear de Entre Ríos (CEMENER), ubicado en la localidad de Oro Verde (cercana a la capital provincial): la Fundación INTECNUS en San Carlos de Bariloche; y el Centro de Medicina Nuclear de la Patagonia Austral (CEMNPA), entre otros servicios. También se está construyendo el Centro Argentino de Protonterapia, frente al Instituto Roffo, y se acaba de iniciar el proyecto para dotar al Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan de un nuevo servicio de radioterapia y medicina nuclear. Otros proyectos en desarrollo son la recuperación del Centro Oncológico de Excelencia (COE) de la Fundación Mainetti, en Gonnet, y el equipamiento del centro Radio Oncológico de La Pampa.El CeArP

Los representantes de algunos de esos centros hablaron sobre su realidad y sus proyectos durante el encuentro. El miércoles también expusieron referentes del Departamento de Física Médica del Centro Atómico Bariloche y del Laboratorio Nacional de Imagenología Preclínica (LANAIP), que la CNEA está construyendo en el Centro Atómico Ezeiza (CAE). Frente a todos ellos, Furnari subrayó la importancia de la vinculación entre ellos y con la CNEA y el trabajo coordinado, para poder desarrollar proyectos conjuntos en beneficio de la población. El pasado jueves, en la jornada de cierre, Gustavo Cruz habló sobre el Centro Argentino de Protonterapia, que posicionará a la Argentina dentro de un selecto grupo de 20 países que ofrecen una de las terapias radiantes más avanzadas para tratar tumores. Además, la decana del Instituto Dan Beninson, Carla Notari, detalló la oferta académica de ese centro educativo, que incluye especializaciones en Radioquímica y Aplicaciones nucleares y en Física de la Radioterapia y una diplomatura en Radiomedicina y Protección Radiológica. También se planteó la necesidad de generar una vinculación entre los centros de medicina nuclear y radioterapia, la CNEA y los institutos académicos para poder generar ofertas de nuevos doctorados y carreras que se dicten en los propios centros. Además, hubo exposiciones de responsables de los centros de medicina nuclear de Entre Ríos y de Formosa y una explicación acerca de la Terapia por Captura Neutrónica en Boro (BNCT). Las jornadas terminaron con una visita al Centro Argentino de Protonterapia, que ya tiene la obra civil finalizada y cuya inauguración se prevé para el año próximo.A 54 años de la fundación de la Base Marambio en la Antártida Argentina

El 29 de octubre de 1969, hacen hoy 54 años, la Fuerza Aérea Argentina, siendo su comandante el brigadier general Jorge Martínez Zuviría durante el gobierno del presidente de facto Juan Carlos Onganía, fundó la Base Aérea Vicecomodoro Marambio, hoy Base Marambio, generando un importante asentamiento en el territorio de la Antártida Argentina como parte clave de la soberanía nacional en un disputado continente del que pretenden apropiarse tradicionales estados colonialistas del hemisferio norte.

La base lleva el nombre del pionero de la aeronáutica argentina sobre el territorio antártico, el vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio, y está situada en la isla que también lo tiene como epónimo, antes denominada Seymour, en el mar de Weddell, situada a 64 grados, 14 minutos y 42 segundos de Latitud Sur y 56 grados, 29 minutos y 25 segundos de Longitud Oeste, con un territorio de unos 14 kilómetros de largo por otros 8 de ancho.

Está construída a unos 200 metros sobre el nivel del mar y su distancia con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanza a los 3.304 kilómetros. La temperatura llega a extremos de los 30 grados bajo cero mientras que los vientos soplan con una fuerza enorme propia de sus normales 120 kilómetros por hora. Esa violencia de los vientos es la que impide la acumulación de la nieve que habitualmente cae sobre la meseta donde está instalada la base. La temperatura promedio anual es de 8,8 grados bajo cero, llegando en verano a una máxima de 10 grados sobre cero en tanto que la sensación térmica alcanza los 40 grados bajo cero.

Se trata de una base que amén de lo específicamente militar se ocupa de cuestiones científicas, entre ellas la medición de ozono en la atmósfera y todo lo relacionado con la protección del medio ambiente. Varias de las tareas de carácter científico se encuentran agrupadas en el Laboratorio Antártico Multidisciplinario en Base Marambio denominado con la sigla LAMBI. Dado que las tareas se desarrollan a lo largo de todo el año la base está permanentemente ocupada por una dotación que, según los momentos, oscila entre las 75 personas en invierno y las 160 en verano.

Los servicios que allí se prestan son los de alojamiento, aeropuerto, biblioteca, capilla, casino comedor, central de comunicaciones, correo, estación ozono, gimnasio, hospital, lavandería, sala de juegos, teléfono público y televisión e Internet. Para ello cuenta con una infraestructura de 5208 metros cuadrados cubiertos, con 102 m2 de laboratorios científicos, una sala de conferencias con capacidad para 63 asistentes, un área logística de 5012 m2 y 170 camas. Además posee una ambulancia, un autoelevador, un buldócer, un camión normal, cuatro camiones todo terreno, una camioneta, seis cuadriciclos todo terreno, tres palas cargadoras, un tractor y cinco vehículos de bomberos.

Se comunica con otras bases utilizando un avión De Havilland DH-6 y durante el verano utilizaba dos helicópteros Bell 212, luego reemplazados por otros MI-171E de fabricación rusa, para las tareas científicas. Su torre de vuelo de doce metros de altura es desde donde se organiza la navegación aérea a través de instrumentos visuales y radioeléctricos. Posee dos pistas para el despegue y aterrizaje de las aeronaves; una original de 1200 metros y otra construida en 2015 de 1600 de largo por 30 de ancho. Ambas con balizamiento eléctrico y una línea de luces estrobocópicas y pueden operar en ellas los aviones Hércules C-130. Sus instrumentales técnicos permiten los aterrizajes aún en circunstancias de escasa visibilidad.

Desde la base se presta apoyo a la Campaña Antártica de Verano del Programa Antártico Argentino y, llegado el caso, se pueden encarar operaciones de rescate en la región. En cuanto a sus actividades científicas opera en colaboración con la Dirección Nacional del Antártico y el Servicio Meteorológico Nacional.

La Base Marambio, que forma parte de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, apareció como una necesidad cuando a partir de 1940 fue cobrando importancia la presencia argentina en el sector antártico sobre todo luego de los vuelos del vicecomodoro Mario Luis Olezza al Polo Sur y las tareas desde la entonces Base Teniente Benjamín Matienzo, ahora redenominada Base Matienzo.

Esa necesidad se hizo más presente cuando con el gobierno de Juan Domingo Perón entre 1946 y 1955 se incrementó esa presencia y en ese sentido fue importante que en diciembre de 1951 el vicecomodoro Marambio sobrevolase la Bahía Margarita, en el noroeste de la Antártida. Al año siguiente el mismo Marambio estudió los lugares más apropiados para el aterrizaje de aeronaves en el Sector Antártico Argentino. Estudios que se profundizaron en la década de 1960.

Así fue como el 25 de noviembre de 1968, ya en tiempos del gobierno de facto de Onganía, una delegación de la Fuerza Aérea, transportada por el rompehielos ARA General San Martín, de la Armada Nacional, llegó a la ahora Isla Marambio con dos helicópteros Bell UH-1. Sus estudios fueron decisivos para tomar la decisión de construir la base. Una de las cuestiones más tenida en cuenta fue la falta de nieve en la meseta isleña gracias a los vientos.

Meses después, el 30 de agosto de 1969, la isla fue ocupada por la Fuerza Aérea con un equipo de 23 oficiales y suboficiales encabezado por el vicecomodoro Olezza que conformaron la “Patrulla Soberanía”. Desde la Base Matienzo se trasladaron los materiales necesarios y los aeronáuticos, distribuidos en los campamentos “Alfa” y “Beta”, bajo la conducción de los tenientes Francisco Florencio Mensi y Mario Víctor Licciardello, fueron quienes a pico y pala construyeron la primitiva pista de aterrizaje.

La CONAE y la Universidad de Córdoba analizan vínculos entre salud y medioambiente

Dimensión geoespacial

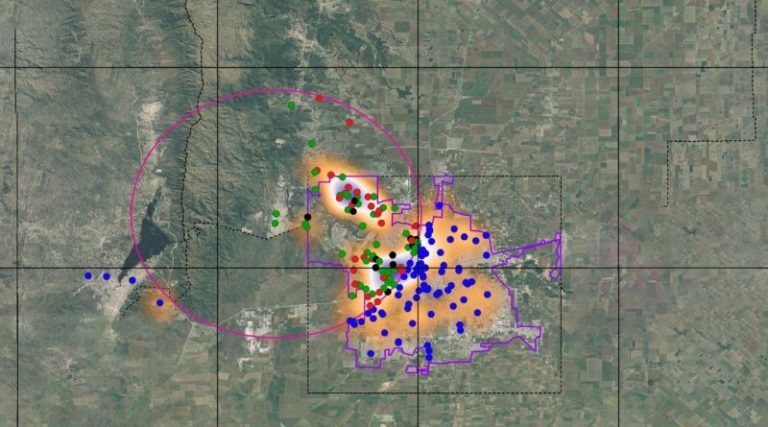

El objetivo de la investigación fue explorar las prevalencias de las enfermedades cardiometabólicas, con hincapié en la diabetes y el síndrome metabólico, analizar los factores de riesgos asociados y la relación con las características del ambiente, en base a información generada con sensores remotos y datos de campo. El equipo de investigación viene trabajando en esta área desde hace más de 10 años. Defagó, directora del proyecto, advirtió que estas patologías se extienden en las personas principalmente por una mala alimentación y por la falta de actividad física. Pero aún no estaba determinado cómo el ambiente también influía en la problemática. “Así que empezamos a pensar cómo analizar el entorno en el cual crecemos y nos desarrollamos, y decidimos incorporar a nuestro proyecto la dimensión geoespacial, más allá de las mediciones clásicas que hacemos a los pacientes”, explicó. Para avanzar en los estudios, el proyecto involucró al Servicio de Cardiología del Hospital Nacional de Clínicas, de la UNC, ubicado en la ciudad de Córdoba, donde se analizaron 345 pacientes por su historia clínica y alimentaria, provenientes de Córdoba capital y del Área Metropolitana. “Indagamos acerca de qué comen, cuál es su actividad física y si consumen tabaco o alcohol, por ejemplo. Además incorporamos otras variables para estudiar el entorno, consultando dónde viven y cómo es ese espacio, y geolocalizamos a cada paciente”, dijo Defagó. En base a este trabajo, hallaron que la mayor parte de los pacientes tenían una calidad de dieta pobre y hacía poca actividad física. Además, la mayoría tenía antecedentes de enfermedades no transmisibles: 22% tenía diabetes y 44% síndrome metabólico. Teniendo en cuenta estos resultados, el equipo de investigación se concentró en analizar la característica de los ambientes donde viven estas personas. Se evaluó el entorno de cada paciente en base a un índice de vegetación, un índice de urbanización o de área construida, y un índice de unidades de suelo. Además se incorporaron imágenes satelitales de la misión Landsat 8 sobre un área de 50 metros alrededor de cada domicilio geolocalizado.Las petroleras aumentaron hasta un 14,5% sus precios en surtidor

A presión

Los importes de los combustibles aumentaron en lo que va de 2023 cerca de un 85%, muy por debajo de la inflación, que se ubica en un 140%. El ministro de Economía y ex candidato presidencial Sergio Massa optó por mantener deprimidos en términos reales el precio en las estaciones de servicio desde fines de 2022. La salida de ese esquema no será ordenada. Al parecer, no hay margen para transiciones limpias. La nafta súper es la que acumula un mayor atraso. A fines de octubre la demanda de ese combustible creció este año casi un 7%, precisamente por mantener pisados los precios en surtidor por debajo de la paridad de importación. Por eso, el precio de la súper fue el que más aumentó ayer. La suba en las estaciones de YPF llegó al 14,5%. La Infinia, de calidad premium, fue del 13%. Mientras que el gasoil grado 2 se encareció un 12,5% y el premium, un 11,5%. “En promedio para todo el mercado, la suba fue de 45 pesos por litro”, explicó el operador de una estación de servicio.Se completó la obra física del nuevo radar meteorológico en Villa Reynolds

Tras la puesta en marcha brindará datos en tiempo real, y permitirá emitir alertas de corto plazo de tormentas, particularmente de granizo o vientos fuertes, con mayor precisión. El radar meteorológico es posible gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de Obras Públicas de Nación, el Gobierno de la provincia y la V Brigada Aérea.

Este jueves el equipo de trabajo instaló el radomo, una esfera que sirve de protección del radar, en lo alto de la torre de 33 m instalada en la V Brigada Aérea de Villa Reynolds. De esta forma se concluyó con la última etapa de instalación física de la obra, y se comienzan con las tareas de calibración. Este radar forma parte del Proyecto SINARAME (Sistema Nacional de Radares Meteorológicos), el cual tiene como objetivo gestionar, integrar y operar todos los radares meteorológicos del país. La obra, financiada por el Ministerio de Obras Públicas de Nación a través de INVAP, contó con el apoyo fundamental de la V Brigada Aérea que brinda el lugar físico y seguridad al radar, y el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que brinda los servicios eléctricos y de conectividad. El responsable de la REM, Guillermo Concha, explicó el próximo paso es la puesta a punto del radar, donde los datos de las 59 estaciones meteorológicas de la REM, distribuidas en toda la provincia, servirán para constatar la información que brinde el radar para hacer los ajustes correspondiente.

Una vez en marcha, la operación del radar estará a cargo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y este proporcionará los datos a distintos organismos, entre ellos la REM. “Dispondremos de los datos del radar para mejorar las alertas meteorológicas, la información que brinda REM incluirá estos datos”, indicó el funcionario.

Por su parte, Ricardo Valenti, Jefe de la división Meteorología Militar, destacó que con el nuevo radar “podremos contar con ojos en la región para poder ver en tiempo real el desarrollo de tormentas y sistemas meteorológicos, y brindar mayor seguridad a las operaciones aéreas de la Fuerza Aérea Argentina”.

El responsable de la REM, Guillermo Concha, explicó el próximo paso es la puesta a punto del radar, donde los datos de las 59 estaciones meteorológicas de la REM, distribuidas en toda la provincia, servirán para constatar la información que brinde el radar para hacer los ajustes correspondiente.

Una vez en marcha, la operación del radar estará a cargo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y este proporcionará los datos a distintos organismos, entre ellos la REM. “Dispondremos de los datos del radar para mejorar las alertas meteorológicas, la información que brinda REM incluirá estos datos”, indicó el funcionario.

Por su parte, Ricardo Valenti, Jefe de la división Meteorología Militar, destacó que con el nuevo radar “podremos contar con ojos en la región para poder ver en tiempo real el desarrollo de tormentas y sistemas meteorológicos, y brindar mayor seguridad a las operaciones aéreas de la Fuerza Aérea Argentina”.