El 4 de abril de 2023 varios medios argentinos dieron cuenta de que partía a Nigeria el primero de los dos radares vendidos por

INVAP al

Ministerio Federal de Aviación del más poblado de los países africanos. Para el negocio, la ya célebre empresa de tecnología propiedad del gobierno de la Provincia de Rio Negro, con asiento en Bariloche, se asoció a

Jampur, una compañía de Emiratos Árabes Unidos (EAU) que le provee a Nigeria equipamiento para sus aeropuertos.

Los dos radares vendidos a Nigeria constituyen la primer exportación de estos sistemas, luego de dos décadas de desarrollo y de haber radarizado la Argentina casi en su totalidad. La exportación, en el camino del desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente cuando se hace desde un país periférico, es un momento crucial que denota la madurez, tanto técnica como económica, del producto en cuestión. En el sector nuclear, INVAP viene recorriendo este sendero desde fines de la década de 1980, y ahora lo inicia con el de los radares.

El desarrollo y producción de radares con tecnología propia ya había posicionado a la Argentina entre un selecto grupo de menos de dos decenas de naciones que tienen esta capacidad en el planeta. Ahora, sumando la exportación de estos equipos, el país comienza a emerger como un actor internacional de relevancia en un sector tecnológico estratégico, tanto por sus aplicaciones civiles, como por las militares.

El camino hasta acá

En “

Los Ingenieros de la Victoria”, la más reciente obra del afamado historiador británico Paul Kennedy, este especialista en historia militar analiza los aportes de la tecnología y la ingeniería que fueron cruciales para que los aliados derrotaran a las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial. El radar sobresale como uno de los instrumentos fundamentales a los que Kennedy atribuye un rol crucial en la estratégica batalla que libraron Inglaterra y Estados Unidos de América contra Alemania por la prevalencia en el Mar del Norte primero, y luego en los bombardeos sobre las principales ciudades de uno y otro bando.

Aunque el concepto de los radares era conocido desde la década de 1930, la efectividad y miniaturización necesaria para transformarlo en un instrumento adecuado para ser embarcado en aviones y barcos no se logró hasta 1940, cuando los científicos de la

Universidad de Birmingham (Inglaterra), John Randall y Harry Boot, consiguieron construir un magnetrón, artefacto que transforma la energía eléctrica en electromagnética en forma de microondas. A fines de ese mismo año el avance de los británicos fue llevado a los Laboratorios Bell y al Laboratorio de Radiación del

Instituto Tecnológico de Massachusetts, ambos en estadounidenses, en donde rápidamente evolucionó en un artefacto operativo de reducidas dimensiones, dándole a los Aliados una ventaja táctica fundamental contra los submarinos y aviones alemanes.

La historia de los radares en la Argentina es mucho más reciente y no está vinculada a la guerra, sino a las necesidades de la paz y al coraje con sentido nacional en la política.

La Argentina tenía casi dos décadas de intentos de radarización de su espacio aéreo buscando adquirir material extranjero, cuando, luego de dos escandalosas y frustradas licitaciones internacionales durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner decidió crear, en octubre de 2004, mediante el Decreto PEN N° 1407/2004, el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) que incluía, entre sus previsiones, un cambio drástico de enfoque en el tema. A partir de ese momento, las necesidades de radares del país se proveerían con productos nacionales y para ello era preciso transitar el ciclo completo del desarrollo de la tecnología necesaria. La empresa elegida para esa epopeya fue INVAP.

La compañía estatal rionegrina había estado trabajando desde 2003 en radares y, en enero de ese año, había firmado un contrato con la

Fuerza Aérea Argentina (FAA) para el estudio de prefactibilidad para el desarrollo de radares secundarios, los que serían luego denominados RSMA (Radar Secundario Monopulso Argentino).

“Son 20 años de evolución que tenemos de la tecnología de radar. Muy rápido. Desde las misiones SAOCOM hasta resolver las cuestiones de la vigilancia y control aeroespacial”, le manifestó a

TSS, DaríoGiussi, gerente de Defensa, Seguridad y Gobierno de INVAP, mientras reflexionaba acerca del hecho de que ahora la empresa entra al mercado internacional a competir contra gigantes tecnológicos de los países desarrollados que llevan, en algunos casos, hasta 80 años haciendo radares apalancados por los presupuestos y el poder de lobby de las principales potencias mundiales. Hablamos de

Raytheon (Estados Unidos),

Thales (Francia),

BaeSystems (Inglaterra),

Leonardo (Italia),

Indra (España) y

Vega (Rusia), a los que se han sumado en los últimos años las compañías chinas, como

CETC.

Un ciclo virtuoso que se repite

La provisión de los radares a Nigeria comenzó con un contrato firmado en 2021 que contemplaba dos unidades, la primera de las cuales fue la enviada en abril. El país africano atraviesa por duras circunstancias internas, con grupos terroristas fundamentalistas islámicos como Boko Haram operando, principalmente, en el norte. Si bien los radares provistos por INVAP son tridimensionales de uso civil, destinados al control del tránsito aéreo comercial, también tienen utilidad en el terreno de la defensa y la seguridad.

“Hay un ciclo de adquisición de tecnologías de fuentes no tradicionales de muchos países de África, como Nigeria, Camerún, Mauritania, y también de otros, como Argelia”, explicó Giussi. En este último país, por ejemplo, INVAP está actualizando las instalaciones nucleares que le proveyó a ese país en 1989. “África es un continente que está buscando tecnologías complejas en distintos ámbitos, de fuentes no tradicionales y que le permitan tener un esquema de mayor independencia y con costos menores en los ciclos de vida”, agregó el gerente de INVAP.

El comienzo de las exportaciones de radares vía África remite a una experiencia ya vivida por la Argentina, y específicamente por INVAP, más de cuatro décadas atrás.

El sector nuclear argentino es, sin lugar a dudas, el exponente más exitoso del esfuerzo industrializador que se inició con los dos primeros gobiernos peronistas de mediados de siglo. No sólo consiguió hitos tecnológicos mayúsculos fronteras adentro sino que devino en actor exportador de primer orden. La primer venta al exterior se realizó en 1988 a Perú, con el reactor de investigación, docencia y producción de radioisótopos RP-10, en base a un contrato firmado en 1978. En esta operación la

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) trabajó junto a la entonces joven INVAP, que había sido creada en 1976. Luego le seguiría un contrato de 1985 con Argelia, que se concretaría en 1989 con la entrega de las instalaciones del NUR, otro reactor de investigación, docencia y producción de radiosiótoposdiseñado y fabricado por INVAP. En 1998 le tocó el turno al reactor ETRR2 concebido y construido para Egipto.

La reputación de calidad, cumplimiento de plazos, adaptación a las necesidades del cliente y transparencia catapultarían a INVAP al mercado nuclear de los países desarrollados. Entre 2002 y 2006 se firmó y ejecutó el contrato del

OPAL, un reactor de investigación y producción de radioisótopos para Australia, y en la década siguiente la adjudicación del diseño y construcción del

Pallas para los Países Bajos (Holanda), reactor que actualmente está en desarrollo y que cuando entre en operación producirá cerca del 80% del total de los radioisótopos medicinales e industriales que consume Europa cada año.

En la dinámica de penetración de INVAP en el mercado nuclear internacional, un sector sumamente competitivo, con enormes restricciones de entrada y alta competitividad, se observa que primero se realizaron ventas a países periféricos, ávidos de nuevas tecnologías pero con recursos económicos limitados y la necesidad de incrementar su autonomía frente a los proveedores más grandes, provenientes de las principales potencias. Con esos contratos se mejoraron las tecnologías que manejaba la empresa, se adquirieron nuevas capacidades de gestión, se perfeccionaron las existentes y se forjó una reputación de alcance mundial.

Todo ello, amalgamado, haría de INVAP un actor relevante para los países centrales, lo que con le permitiría ingresar a sus mercados. Una clara lección de cómo desarrollar estrategias de internacionalización de sectores intensivos en tecnología desde países periféricos como la Argentina.

En el caso de los radares, aquel derrotero exportador parece repetirse. Luego de desarrollar la tecnología y las capacidades productivas en el mercado interno, algo muy propio de este tipo de actividades conocimiento intensivas, la proyección internacional se realiza a partir de países más cercanos a la Argentina en cuanto a sudesarrollo relativo, para después avanzar hacia los más avanzados.

Las ventas a unos, atraen a otros. “Poder acceder al mercado nigeriano, de manos de nuestro socio [Jamper], es una muy buena referencia para los países vecinos. De hecho, recientemente hemos recibido una visita de Camerún”, explicó Giussi. El socio de INVAP en el contrato con Nigeria, Jampur, es una empresa de origen árabe que, sin bien se encuentra en uno de los países más ricos del mundo, carece de trayectoria como exportador de tecnología y también busca hacerse un lugar en ese mercado.

El éxito exportador de INVAP no es sólo el fruto de una empresa. “Acá hay un trabajo de INVAP, por supuesto, como exportadora, pero también de la Cancillería Argentina, de las embajadas, de nuestra red de proveedores, la Fuerza Aérea Argentina que a través de LADE fue la responsable del traslado del radar, entre otros”, destacó Giussi.

El estado del arte

Con los nuevos radares primarios militares RPA-200 (ver Infografía) INVAP se encuentra en el estado del arte del sector, algo fundamental para tener en cuenta, tanto a la hora de valorar los productos que provee para la Argentina, como sus potencialidades para enfrentar el mercado internacional. Estamos hablando de radares completamente digitales, con la conformación del haz de tipo digital, dotados desemiconductores digitales de alta resistencia de nitruro de galio, importantes capacidades de procesamiento y bien resueltos mecánicamente con estructuras de aluminio.

A l vez, INVAP está trabajando en nuevos productos, como un radar de defensa de punto que pueda trabajar asociado, por ejemplo, a sistemas misilísticos antiaéreos del tipo de los Saab RBS-70 NG, adquiridos recientemente por el

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas argentinas. El contrato para el desarrollo de este tipo de radares, que se denominarán RMF 200V, incluye tres modelos de evaluación tecnológica (MET), tres radares de serie y un paquete logístico para el mantenimiento operativo. Suscripto con el

Ejército Argentino (EA) el 28 de noviembre de 2022, el contrato tiene un valor de 21,7 millones de dólares estadounidenses, que serán financiados con el

Fondo Nacional para la Defensa (FONDEF). Estos radares serán transportables, montados sobre vehículos terrestres con un rango instrumentado de 200 kilómetros (km) en modo de vigilancia aérea, y de 70/80 km en modo de defensa aérea, emplearán para ello banda X,contarán con la capacidad para el seguimiento de hasta 500 blancos simultáneamente y sistema reconocimiento amigo-enemigo (IFF por sus siglas en inglés) opcional. Este tipo de artefactos resultan especialmente útiles para llenar los espacios sin cobertura (gap fillers) que dejan los radares de vigilancia o defensa aérea más grandes, habitualmente fijos, como los RPA (Radar Primario Argentino), también de INVAP.

En el ámbito naval, INVAP viene trabajando en nuevos desarrollos, como radares de detección desuperficie y de vigilancia aérea. Por otro lado, momentáneamente no hay una decisión para avanzar en sistemas radar de barrido electrónico puro, sin partes móviles. La razón es que éstos suelen cuadruplicar el costo en relación a los típicos radares con barrido principal electromecánico (los que giran o se mueven lateralmente). El aumento del costo responde al añadido de un barrido electrónico azimutal que debe realizarse en los radares de barrido electrónico puro para acompañar el barrido electrónico vertical que sí poseen los modernos radares electromecánicos. Un gasto así se justifica sólo en sistemas de defensa aérea muy complejos, como los diseñados para enfrentar ataques de armas estratégicas, típicamente misiles intercontinentales nucleares, o para la defensa de buques de guerra en escenarios de combates de muy alta intensidad, como el sistema estadounidense

AEGIS.

En carpeta, y a la espera de la decisión política y el financiamiento correspondiente, se encuentran asimismo los radares de alerta temprana y control aerotransportado (AWACS por sus siglas en inglés) y los AESA de nariz para aeronaves. Una versión de éste último podría equipar una futura modernización del avión de entrenamiento militar avanzado y ataque ligero IA-63 Pampa, que produce

FAdeA.

Con respecto al AWACS, “tenemos toda la tecnología para llevarlo a cabo, es un proyecto que hay que estructurar y hacerlo”, enfatizó Giussi. INVAP, junto con la

CONAE, ya realizó pruebas entre 2005 y 2010 con un radar de apertura sintética (SAR por sus siglas en inglés) banda X montado en un avión Beechcraft 200F Super King Air de la

Armada Argentina, que es un antecedente directo de un AWACS. Un modelo evolucionado de aquélla versión está previsto que equipe a algunos de los futuros IA-58 Pucará Fénix que incorporará la FAA luego de la modernización que llevará a cabo FAdeA en estos míticos aviones de apoyo cercano, y a los futuros aviones no tripulados (UAV por sus siglas en inglés) de largo alcance (Clase III) cuyo desarrollo está en plena negociación entre el

Ministerio de Defensa argentino, FAA, INVAP y la mencionada FAdeA. No debe olvidarse, a su vez, que los satélites de observación de la Tierra,

SAOCOM 1A y 1B, llevan potentes radares SAR fabricados por INVAP.

Además de la defensa

Además del ámbito de la defensa, INVAP ha seguido adelante con los radares secundarios para el control del tráfico aéreo civil (RSMA) y con los radares meteorológicos del

Sistema Nacional de Radares Meteorológicos (SINARAME).

En cuanto a los RSMA (Radar Secundario Monopulso Argentino), a los 22 ya instalados y operativos (ver Infografía), se le sumaran en breve tres más, uno en Paraná (Entre Ríos), otro en Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires) y uno en El Calafate (Santa Cruz). Estos últimos, a su vez, son de una nueva generación que incluye el modo S y el ADS-B. Con el modo S, el radar puede interrogar cada aeronave detectada en forma individual mejorando la precisión en la información recabada y evitando el solapamiento entre las señales de diferentes aeronaves (garbling). Ello permite la gestión segura de espacios aéreos con alta densidad de tráfico como suelen ser los entornos de los modernos aeropuertos internacionales. Con el ADS-B, el radar puede aprovechar la información que envían las aeronaves que determinan su posición vía GPS y brindan más información (extended squitter) que los tradicionales sistemas de transponder Modo S.

Entre los radares que INVAP proveerá en el futuro próximo para la seguridad de la aviación civil, se encuentran tres primarios para los aeropuertos de Ezeiza (Provincia de Buenos Aires), Córdoba y Mendoza, que reemplazarán a los vetustos Westinghouse que actualmente operan en esas locaciones.

Tener radares es muy bueno pero si ellos no se encuentran integrados a una red que alimente adecuados centros de comando y control, gran parte de su utilidad se pierde. Las facilidades provistas por INVAP han contempladoesta necesidad. Los radares militares se interconectan con la sede del Centro de Vigilancia y Control Aeroespacial de la Fuerza Aérea Argentina ubicado en Merlo, en la provincia de Buenos Aires, conocido como “El Pozo” por sus instalaciones subterráneas. A su vez, los radares civiles se conectan, vía IP, con el centro de control de la

Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Continuidad y previsibilidad

En la carrera mundial por los sectores estratégicos de alta tecnología, sostener los esfuerzos a lo largo del tiempo es crucial para mantenerse en el estado del arte y no perder lo ya conquistado. Son campos en donde su dinámica se parece más al vuelo atmosférico de un cohete, que si no asciende cae, que a la de un avión que tiene la posibilidadde mantenerse nivelado a una altura fija.

En momentos en los cuales la Argentina enfrenta un pronto cambio de gobierno donde buena parte de las propuestas electorales sólo prometen ajuste y retrocesos en casi todos los ámbitos de la vida social, incluido el tecnológico y productivo, es bueno tener presente la relevancia de la industria de radares en el país y su importancia estratégica, tanto como instrumento para la seguridad y la defensa nacional, como de la economía, ahorrando divisas evitando importaciones,y generándolas a partir de las exportaciones.

Al igual que en la casi totalidad de los sectores tecnológicos intensivos en conocimiento, el desarrollo de radares depende de modo fundamental de la acción estatal. Esto ha sido así, en el muy capitalista Estados Unidos, en la antigua Rusia soviética, en la actual China

sui generis, y en cualquier ejemplo intermedio que se desee invocar. El Estado actúa en estos casos de múltiples formas: como cliente de primer instancia, facilitador, promotor internacional, e incluso como protección frente a las presiones de competidores externos consolidados que desean neutralizar a los actores que emergen a partir de los logros tecnológicos y empresariales propios.

En este sentido, la persistencia de políticas públicas de desarrollo claras, potentes y oportunas debería transcender cualquier diferenciación ideológica. “Lo que uno desearía siempre es continuidad y previsibilidad”, dijo Giussi. Y concluyó: “Con continuidad, aunque haya que gestionar cierta imprevisibilidad, nos damos por conformes”.

Carlos de la Vega

AgendAR añade:

Esta excelente nota de Carlos de la Vega muestra una sinergia de lo nuclear y lo radarístico en África que está beneficiando a INVAP.

Ojo con este continente, lectores: el crecimiento demográfico africano es impresionante, pero radares, reactores y centrales nucleares son áreas de carencia fortísima en esa parte del mundo. Mucho más que en América Latina, también carenciada. Por eso el potencial de ventas de INVAP en África resulta más que interesante.

La combinación de lo nuclear y lo radarístico es notable: el prestigio en una de estas tecnologías derrama prestigio sobre la otra. Y hay más: INVAP ya es conocida por dar soluciones a medida: desde la venta «llave en mano», en la que el cliente se compra un reactor o una red de radares como quien adquiere un auto, hasta la plena transferencia de tecnología, si el cliente quiere eso.

La Argentina es vista como un país que, si querés, te vende pescado, si querés te vende una caña, y si querés más aún, eso último y te enseña a pescar.

Esa flexibilidad es rarísima en el mundo de hoy.

Daniel E. Arias

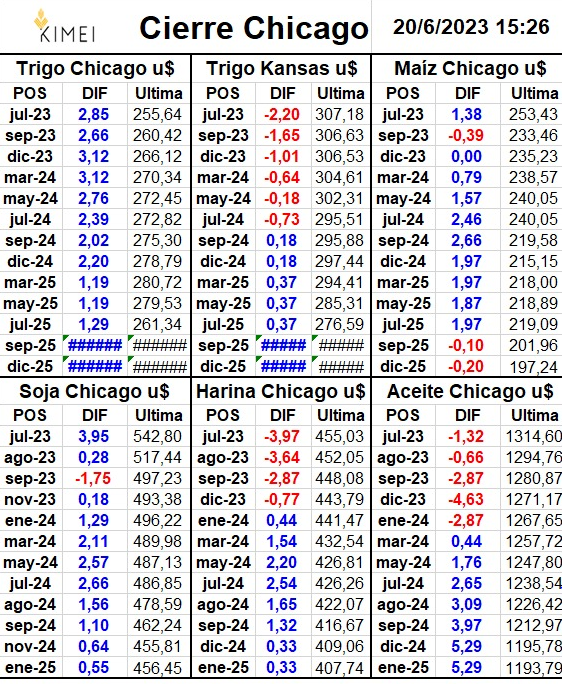

Illinois e Iowa son dos estados clave en la producción de maíz y soja en EE.UU., con lo cual, si la situación de humedad sigue sin recomponerse, las proyecciones de productividad oficiales (USDA) de ambos cultivos tendrán que ser corregidas a la baja.

A pesar de tal factor alcista, los precios de los futuros de maíz y soja en el mercado estadounidense CME Group (“Chicago”) correspondientes a septiembre de 2023 (primera posición de la campaña comercial 2023/24) terminaron con bajas a causa de ventas impulsadas por fondos corporativos que liquidaron de manera generalizada posiciones en carteras de commodities.

Illinois e Iowa son dos estados clave en la producción de maíz y soja en EE.UU., con lo cual, si la situación de humedad sigue sin recomponerse, las proyecciones de productividad oficiales (USDA) de ambos cultivos tendrán que ser corregidas a la baja.

A pesar de tal factor alcista, los precios de los futuros de maíz y soja en el mercado estadounidense CME Group (“Chicago”) correspondientes a septiembre de 2023 (primera posición de la campaña comercial 2023/24) terminaron con bajas a causa de ventas impulsadas por fondos corporativos que liquidaron de manera generalizada posiciones en carteras de commodities.

Las dudas presentes sobre la economía china, que no termina de recomponerse de los problemas generados por la pandemia de Covid-19, junto con una situación compleja en Europa y EE.UU., hacen temer la ocurrencia de una desaceleración económica global a algunos inversores que gestionan grandes fondos corporativos.

Las dudas presentes sobre la economía china, que no termina de recomponerse de los problemas generados por la pandemia de Covid-19, junto con una situación compleja en Europa y EE.UU., hacen temer la ocurrencia de una desaceleración económica global a algunos inversores que gestionan grandes fondos corporativos.  Verónica Isabel Williams, investigadora del CONICET, doctora en Ciencias Naturales con orientación en Arqueología y directora del IDECU, indicó que la rehabilitación de la represa de Ricococha Alta en Perú “es un ejemplo de cómo la arqueología, una ciencia social que estudia el pasado, genera conocimientos que se ponen en diálogo con el presente con el potencial de influir en la vida de las poblaciones actuales”.

Y agregó: “El impacto de las investigaciones del doctor Lane en tecnologías hidráulicas es muy promisorio y su aporte a las poblaciones locales es singular y propiciatorio para desarrollar y mantener intercambios de conocimientos entre pasado y presente que puedan replicarse en otros ámbitos”.

En la inauguración de la represa prehispánica restaurada también acudieron representantes del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) de Perú, de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) de Perú, del Municipio y de la comunidad de Pamparomas, y de las ONGs Diaconia y Eclosio.

Verónica Isabel Williams, investigadora del CONICET, doctora en Ciencias Naturales con orientación en Arqueología y directora del IDECU, indicó que la rehabilitación de la represa de Ricococha Alta en Perú “es un ejemplo de cómo la arqueología, una ciencia social que estudia el pasado, genera conocimientos que se ponen en diálogo con el presente con el potencial de influir en la vida de las poblaciones actuales”.

Y agregó: “El impacto de las investigaciones del doctor Lane en tecnologías hidráulicas es muy promisorio y su aporte a las poblaciones locales es singular y propiciatorio para desarrollar y mantener intercambios de conocimientos entre pasado y presente que puedan replicarse en otros ámbitos”.

En la inauguración de la represa prehispánica restaurada también acudieron representantes del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) de Perú, de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) de Perú, del Municipio y de la comunidad de Pamparomas, y de las ONGs Diaconia y Eclosio.