En la UNLP se analizó el avance de la Planta de Fabricación de Celdas y Baterías de Litio

La NASA no renovará la estación espacial y le abre el juego a empresas privadas

PBA lanzó la segunda convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica provincial

Desarrollo nacional: Inteligencia artificial para clasificar virus

Investigadores de instituciones públicas locales desarrollaron una aplicación bioinformática que permite caracterizar los distintos tipos de influenza A y B en humanos. La herramienta ofrece más del 99% de precisión, es de acceso libre y ya está disponible para su uso.

Debora Marcone es epidemióloga molecular de virus respiratorios. Parte de su trabajo implica detectar qué tipos de virus de influenza circulan en determinado momento en alguna región. Hasta el momento, el método para saberlo era hacer lo que se denomina “análilsis de filogenia”, que demanda mucho tiempo y requiere capacidades informáticas más complejas que las que suele tener una computadora estándar. Ahora, también cuenta con INFINITy, una herramienta bioinformática basada en machine learning e inteligencia artificial, que desarrolló junto con su colega Marco Cacciabue, investigador del CONICET en la Universidad Nacional de Luján (UNLu) y del Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular (IABIMO, CONICET-INTA). INFINITy es una aplicación de acceso libre, destinada a bioquímicos, estudiantes, investigadores y laboratorios de referencia o investigación que permite clasificar secuencias de virus influenza A y B obtenidas de personas que cursaron la enfermedad, de forma rápida y precisa, con más de un 99% de precisión. “El estudio de los genomas virales es relevante para determinar si han aparecido nuevas variantes, además de monitorear las existentes, si los métodos diagnósticos siguen siendo adecuados para su detección, e incluso, reformular la composición de las vacunas cuando es necesario”, afirma Marcone, que se desempeña en el Instituto de Investigaciones en Bacteriología y Virología Molecular (IBaViM) de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, y explica que estos virus tienen una gran capacidad de mutar su genoma. Así, los cambios que se van produciendo y acumulando dan origen a nuevas variantes.

Vanina Lombardi

La saga de la Argentina nuclear – XLII

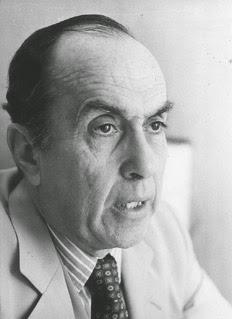

El físico en reactores nucleares y además vicealmirante Carlos Castro Madero.

Al revisar los desastres represivos del Proceso dentro de la CNEA, puse la lupa sobre el caso de los expertos en “Repro”, o reprocesamiento de combustible quemado.

El grupo, como ya dije, venía trabajando bajo el paraguas, desde 1973, del nuevamente presidente de la CNEA, Iraolagoitía, quien tenía el paraguas añadido del presidente Juan D. Perón. Y cobró potencia en presupuesto y personal por órdenes expresas al doctor Santiago Morazzo aquel mismo año.

Repro es un caso aparte dentro del salvajismo que cayó sobre la JP “Monto” y la izquierda para sembrar terror entre el personal profesional y técnico de la CNEA, que vivía en estado deliberativo. La idea en Repro fue más precisa: descabezar el grupo y terminar con el proyecto en sí. ¿Quiénes lo hicieron y por qué?

Las cosas que hizo el nuevo presidente de la CNEA, el contraalmirante Carlos Castro Madero, lo sacan del banquillo de acusados, al menos el de esta historia en particular.

Atención: Castro Madero murió en 1990 de un «bobazo» largamente cultivado a pesar de cinco by-passes, defendiendo de palabra hasta el último minuto a algunos de sus conmilitones que -paradójicamente- habían sido sus enemigos personales: el almirante Emilio Massera, sin ir más lejos. Sin haberlo sido, Carlos Castro Madero se alineó con los peores terroristas de estado de la historia argentina. Por esa causa –apología lisa y llana de delito no prescribible-, no me muero de amor por él.

Pero en este caso puntual de los 33 secuestrados de la CNEA lo que me importa no es tanto lo que dijo después, sino lo que hizo en el momento.

Hay un testimonio del Jefe de RRPP fundacional e histórico de la CNEA, Lic. Luis Colángelo: cuando Castro Madero se enteró de la desaparición de Morazzo se cruzó de inmediato y por la propia la avenida que lo separaba del centro operativo del Sumo Desaparecedor Argentino. Viaje de menos de 100 metros, desde el 8250 de Libertador, CNEA, Sede Central, hasta el 8151, Escuela de Mecánica de la Armada. Allí le exigió cuadradamente a su superior, el Comandante en Jefe de la Armada, Emilio Massera, que soltara a su gente. A la que en ese momento y lugar ya estaban torturando.

Morazzo relató después que la runfla de Massera tenía ideas muy vagas sobre el trabajo del grupo Repro: la pregunta insistente era: “¿Dónde hicieron la bomba de Perón?”, o su variante “¿Adónde está la bomba de Perón?”. Daban palos de ciego a ver qué salía. La bomba no existió nunca, ni como proyecto. Y es que la comprensión del Programa Nuclear Argentino y la cultura tecnológica de Massera, en general, cabía en el reverso de una estampilla y sobraba lugar.

Su cultura política no llenaba más superficie. Eso se mostró su intento nada solapado de volverse presidente y soñar que, de puro cheronca y playboy, podría gozar de la popularidad de un Perón. Era un Isidorito Cañones genocida. Pero subrayo que los que dirigían estos interrogatorios parecían unos tremendos pelotudos, cosa no habitual en los represores de la ESMA, bastante más profesionales que su jefe.

Colángelo, un trabajólico, pasaba no menos de 12 horas por día con Castro Madero, y cuando por fin se iba a su casa a medianoche aún veía la luz prendida en presidencia. Por esas cosas de Castro Madero, por su doctorado en reactores, por el “boom” de obras y proyectos nucleares sucedido bajo su administración, por su administración honrada del presupuesto de la CNEA, en el ambiente nuclear todavía hoy el último marino a cargo que suscita una mezcla intraducible de repudio, dudas, respeto y admiración, todo junto.

No soy ajeno a esa confusión. Pero como lo malo está tan a la vista, prefiero iluminar un poco lo otro.

Décadas después, algunos de los testimonios de los “chupados” que sobrevivieron (el del doctor Carlos Calle, radioquímico, por dar un caso), apilan evidencias de que Castro Madero estuvo involucrado en los secuestros. Pero estas evidencias en parte son circunstanciales, y en todo caso no aclaran su rol.

Otras opiniones, como la del citado Colángelo, difieren en 180º. El propio embajador Max Cernadas, integrante de la Dirección de Asuntos Nucleares y Desarme de la Cancillería en sus mocedades, cuenta que la Dra. Emma Pérez Ferreira, física nuclear que dirigió la CNEA en los años finales de Alfonsín, pudo llegar con vida a ese cargo en 1987 porque en 1976 Castro Madero la salvó de una patota de la Armada. Eso a Max se lo contó la propia Emma.

¿Castro Madero negoció salvar a algunos y se lavó las manos del resto? No tengo idea, y no sé quién la tiene. Secretos que don Carlos se llevó a la tumba.

Según Colángelo, aquel 28 de mayo en su duelo verbal con Massera por la liberación de Morazzo y los otros, Castro Madero le exigió al «Comandante Cero» la vida de todos los nucleares desaparecidos, no únicamente los de “Repro”. Aquella mañana no logró nada, y volvió a entrar a la CNEA abatido, pálido y temblando de furia. Pidió a Colángelo que lo dejara solo, y estuvo el resto de aquel día y hasta deshoras con la luz apagada y haciendo llamadas.

Massera -se supo mucho después- se había negado a entregar sus capturas, y para agregar insulto a la herida, le habría dicho que cuando él, Massera, fuera presidente de la nación, a Castro Madero lo pondría como portero de la CNEA. Pero al parecer, no era para lavar la afrenta que Castro Madero se quedó haciendo llamadas.

Lo que lleva a la segunda cosa que lo exculpa. Y es que, finalmente logró que el presidente Jorge Rafael Videla declarara a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a los sobrevivientes. Si estabas a disposición del PEN en 1970 no era bueno: te ibas a pasar años encerrado sin cargos ni defensa legal. Si estabas a disposición del PEN en 1976, en cambio, eso era buenísimo: te habían blanqueado, ya no eras un desaparecido. No te iban a soltar, pero tampoco a matar.

Después de que los pasaran a presidios comunes a los 12 sobrevivientes de aquel día, Castro Madero logró que fueran liberados y a algunos -al menos a 6- les consiguió rápidamente trabajo en el programa nuclear italiano, para preservar sus vidas y carreras. El radioquímico Calle desmiente esto: los trabajos los ofreció espontáneamente el ENEA, la entonces muy activa agencia nuclear de Italia, dice.

Tal vez es la tercera acción de Castro Madero la que define mi opinión: si la intención de quien estuviera detrás de estos crímenes era que Repro no avanzara –hay un diablo detrás del diablo y huele a Embajada- con Castro Madero se jodió. Al menos, un tiempo.

Castro Madero redobló la apuesta por Repro. Típico de él.

Hizo construir el LPR, el Laboratorio de Procesos Radioquímicos en el Centro Atómico Ezeiza. ¿Qué destino tuvo?

El físico en reactores nucleares y además vicealmirante Carlos Castro Madero.

Al revisar los desastres represivos del Proceso dentro de la CNEA, puse la lupa sobre el caso de los expertos en “Repro”, o reprocesamiento de combustible quemado.

El grupo, como ya dije, venía trabajando bajo el paraguas, desde 1973, del nuevamente presidente de la CNEA, Iraolagoitía, quien tenía el paraguas añadido del presidente Juan D. Perón. Y cobró potencia en presupuesto y personal por órdenes expresas al doctor Santiago Morazzo aquel mismo año.

Repro es un caso aparte dentro del salvajismo que cayó sobre la JP “Monto” y la izquierda para sembrar terror entre el personal profesional y técnico de la CNEA, que vivía en estado deliberativo. La idea en Repro fue más precisa: descabezar el grupo y terminar con el proyecto en sí. ¿Quiénes lo hicieron y por qué?

Las cosas que hizo el nuevo presidente de la CNEA, el contraalmirante Carlos Castro Madero, lo sacan del banquillo de acusados, al menos el de esta historia en particular.

Atención: Castro Madero murió en 1990 de un «bobazo» largamente cultivado a pesar de cinco by-passes, defendiendo de palabra hasta el último minuto a algunos de sus conmilitones que -paradójicamente- habían sido sus enemigos personales: el almirante Emilio Massera, sin ir más lejos. Sin haberlo sido, Carlos Castro Madero se alineó con los peores terroristas de estado de la historia argentina. Por esa causa –apología lisa y llana de delito no prescribible-, no me muero de amor por él.

Pero en este caso puntual de los 33 secuestrados de la CNEA lo que me importa no es tanto lo que dijo después, sino lo que hizo en el momento.

Hay un testimonio del Jefe de RRPP fundacional e histórico de la CNEA, Lic. Luis Colángelo: cuando Castro Madero se enteró de la desaparición de Morazzo se cruzó de inmediato y por la propia la avenida que lo separaba del centro operativo del Sumo Desaparecedor Argentino. Viaje de menos de 100 metros, desde el 8250 de Libertador, CNEA, Sede Central, hasta el 8151, Escuela de Mecánica de la Armada. Allí le exigió cuadradamente a su superior, el Comandante en Jefe de la Armada, Emilio Massera, que soltara a su gente. A la que en ese momento y lugar ya estaban torturando.

Morazzo relató después que la runfla de Massera tenía ideas muy vagas sobre el trabajo del grupo Repro: la pregunta insistente era: “¿Dónde hicieron la bomba de Perón?”, o su variante “¿Adónde está la bomba de Perón?”. Daban palos de ciego a ver qué salía. La bomba no existió nunca, ni como proyecto. Y es que la comprensión del Programa Nuclear Argentino y la cultura tecnológica de Massera, en general, cabía en el reverso de una estampilla y sobraba lugar.

Su cultura política no llenaba más superficie. Eso se mostró su intento nada solapado de volverse presidente y soñar que, de puro cheronca y playboy, podría gozar de la popularidad de un Perón. Era un Isidorito Cañones genocida. Pero subrayo que los que dirigían estos interrogatorios parecían unos tremendos pelotudos, cosa no habitual en los represores de la ESMA, bastante más profesionales que su jefe.

Colángelo, un trabajólico, pasaba no menos de 12 horas por día con Castro Madero, y cuando por fin se iba a su casa a medianoche aún veía la luz prendida en presidencia. Por esas cosas de Castro Madero, por su doctorado en reactores, por el “boom” de obras y proyectos nucleares sucedido bajo su administración, por su administración honrada del presupuesto de la CNEA, en el ambiente nuclear todavía hoy el último marino a cargo que suscita una mezcla intraducible de repudio, dudas, respeto y admiración, todo junto.

No soy ajeno a esa confusión. Pero como lo malo está tan a la vista, prefiero iluminar un poco lo otro.

Décadas después, algunos de los testimonios de los “chupados” que sobrevivieron (el del doctor Carlos Calle, radioquímico, por dar un caso), apilan evidencias de que Castro Madero estuvo involucrado en los secuestros. Pero estas evidencias en parte son circunstanciales, y en todo caso no aclaran su rol.

Otras opiniones, como la del citado Colángelo, difieren en 180º. El propio embajador Max Cernadas, integrante de la Dirección de Asuntos Nucleares y Desarme de la Cancillería en sus mocedades, cuenta que la Dra. Emma Pérez Ferreira, física nuclear que dirigió la CNEA en los años finales de Alfonsín, pudo llegar con vida a ese cargo en 1987 porque en 1976 Castro Madero la salvó de una patota de la Armada. Eso a Max se lo contó la propia Emma.

¿Castro Madero negoció salvar a algunos y se lavó las manos del resto? No tengo idea, y no sé quién la tiene. Secretos que don Carlos se llevó a la tumba.

Según Colángelo, aquel 28 de mayo en su duelo verbal con Massera por la liberación de Morazzo y los otros, Castro Madero le exigió al «Comandante Cero» la vida de todos los nucleares desaparecidos, no únicamente los de “Repro”. Aquella mañana no logró nada, y volvió a entrar a la CNEA abatido, pálido y temblando de furia. Pidió a Colángelo que lo dejara solo, y estuvo el resto de aquel día y hasta deshoras con la luz apagada y haciendo llamadas.

Massera -se supo mucho después- se había negado a entregar sus capturas, y para agregar insulto a la herida, le habría dicho que cuando él, Massera, fuera presidente de la nación, a Castro Madero lo pondría como portero de la CNEA. Pero al parecer, no era para lavar la afrenta que Castro Madero se quedó haciendo llamadas.

Lo que lleva a la segunda cosa que lo exculpa. Y es que, finalmente logró que el presidente Jorge Rafael Videla declarara a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a los sobrevivientes. Si estabas a disposición del PEN en 1970 no era bueno: te ibas a pasar años encerrado sin cargos ni defensa legal. Si estabas a disposición del PEN en 1976, en cambio, eso era buenísimo: te habían blanqueado, ya no eras un desaparecido. No te iban a soltar, pero tampoco a matar.

Después de que los pasaran a presidios comunes a los 12 sobrevivientes de aquel día, Castro Madero logró que fueran liberados y a algunos -al menos a 6- les consiguió rápidamente trabajo en el programa nuclear italiano, para preservar sus vidas y carreras. El radioquímico Calle desmiente esto: los trabajos los ofreció espontáneamente el ENEA, la entonces muy activa agencia nuclear de Italia, dice.

Tal vez es la tercera acción de Castro Madero la que define mi opinión: si la intención de quien estuviera detrás de estos crímenes era que Repro no avanzara –hay un diablo detrás del diablo y huele a Embajada- con Castro Madero se jodió. Al menos, un tiempo.

Castro Madero redobló la apuesta por Repro. Típico de él.

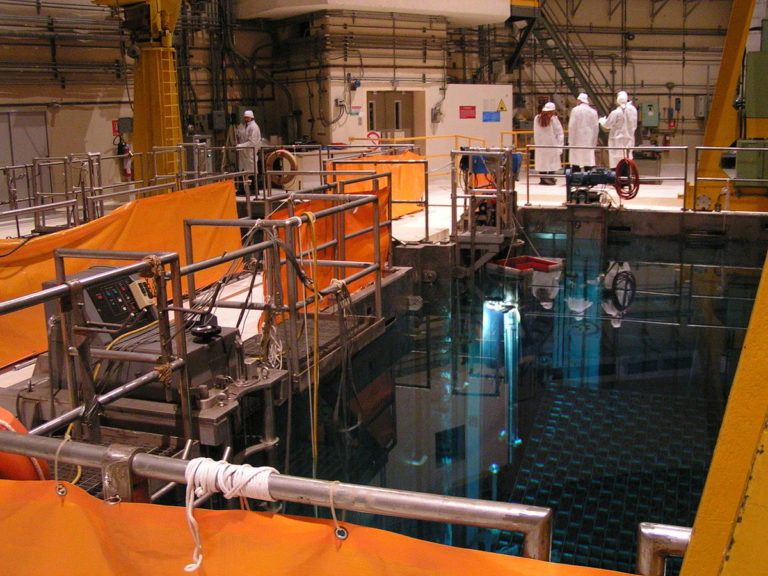

Hizo construir el LPR, el Laboratorio de Procesos Radioquímicos en el Centro Atómico Ezeiza. ¿Qué destino tuvo?

Centro Atómico Ezeiza, foto vieja y de baja resolución. Cuesta identificar el Laboratorio de Procesos Radioquímicos (LPR). Si hay imágenes mejores, fueron eliminadas de la iconografía oficial de la CNEA. El LPR fue y es un trauma. Es otro desaparecido… pero en democracia.

Centro Atómico Ezeiza, foto vieja y de baja resolución. Cuesta identificar el Laboratorio de Procesos Radioquímicos (LPR). Si hay imágenes mejores, fueron eliminadas de la iconografía oficial de la CNEA. El LPR fue y es un trauma. Es otro desaparecido… pero en democracia.

Etapa final de la evaluación de la vacuna ARVAC Cecilia Grierson

La vacuna ARVAC Cecilia Grierson, diseñada para proteger contra las variantes de SARS-CoV-2 circulantes en la región, incluyendo una versión bivalente contra Ómicron, entró en el último tramo de ensayos clínicos (la etapa 2 de la fase 2/3).

Esta etapa está a cargo de Gonzalo Pérez Marc, el médico que realizó junto a su equipo el ensayo de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer en Argentina. La misma evaluará la seguridad e inmunogenicidad de tres fórmulas de ARVAC en 1.782 personas voluntarias. La primera etapa de la fase 2/3 ya reclutó 151 personas voluntarias, de acuerdo a lo esperado. Ingresá en arvac.com.ar para obtener más información y postularte.

Científicos argentinos están desarrollando la vacuna proteica ARVAC Cecilia Grierson contra COVID-19, diseñada para proteger contra las variantes de SARS-CoV-2 circulantes en la región, incluyendo una versión bivalente contra Ómicron.

Los resultados de la primera etapa de la investigación han demostrado que esta vacuna es segura. Además, los valores preliminares de respuesta inmunológica resultan prometedores. Ahora se debe continuar con la fase más avanzada del desarrollo de la vacuna para generar los resultados que serán presentados a la ANMAT para su aprobación como vacuna de refuerzo.

Durante la fase 1 se probó la vacuna en 80 personas. La fase 2/3 tiene dos etapas. En la primera -que está en curso- se administra la vacuna a 232 personas en dos centros de la Ciudad de Buenos Aires (CABA): CEMIC y Clinical Pharma. Esa etapa comenzó en enero de 2023. Ahora comienza la etapa 2 en la que se aplicará la fórmula de ARVAC en 10 centros distribuidos en cuatro provincias argentinas y en la ciudad de Buenos Aires.

«Se están realizando los últimos ensayos para demostrar que ARVAC es una vacuna segura y eficaz. Estamos agradecidos por el apoyo de la sociedad. Hasta ahora, 151 personas voluntarias han participado en la primera etapa de la fase 2/3, y este número seguirá aumentando hasta completar 232 personas voluntarias. Nuestro próximo desafío es reclutar 1.782 voluntarios en distintas provincias y CABA», dijo Juliana Cassataro, líder del proyecto ARVAC e investigadora de la UNSAM y del CONICET.

El cuerpo médico que llevará a cabo los ensayos está compuesto por destacados profesionales. En particular, la etapa 2 de la fase 2/3 de los ensayos clínicos será liderada por el médico Gonzalo Pérez Marc, quien dirigió los ensayos clínicos de las vacunas contra COVID19 de Pfizer en Argentina.

La etapa 2 de la fase 2/3 de ARVAC requiere la participación de 1.782 personas voluntarias que tengan 18 años o más; que hayan recibido hasta tres dosis de vacunas contra COVID19 (esquema completo y hasta un refuerzo) y que residan en alguna de estas ciudades: CABA, La Plata, Mar del Plata, Córdoba capital, Mendoza capital, o Salta capital.

ARVAC Cecilia Grierson es un desarrollo inicial de la Universidad Nacional de San Martín, el CONICET y el Laboratorio Cassará, con apoyo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, sumados al esfuerzo conjunto de más de 20 instituciones públicas y privadas del país.

Todas las vacunas que se aplican actualmente fueron posibles gracias a las personas voluntarias que participaron de ensayos como este. Participar es una decisión personal, completamente voluntaria y no definitiva. Cada voluntario o voluntaria del estudio se puede retirar en cualquier momento, sin costo.

De ser exitoso este ensayo clínico de fase 2 y 3, se solicitará la aprobación final a la autoridad regulatoria para que ARVAC CG pueda ser aplicada como vacuna de refuerzo en territorio argentino, marcando un nuevo hito para la ciencia y la tecnología del país y la región.

¿Te interesaría participar en el estudio clínico de la vacuna argentina ARVAC Cecilia Grierson contra COVID-19? Si quieres postularte, tenés que ingresar a arvac.com.ar y completar el formulario allí disponible.

Investigadores principales de los centros participantes (en etapa regulatoria):

Dr. Gonzalo Pérez Marc, líder de la fase 3 del ensayo de ARVAC

Dr. Oscar Roldán, CDS, Clínica Privada del Sol, Córdoba

Dr. Tomás Smith, CIC, Centro de Investigaciones Clínicas Salta, Salta

Dr. Jorge Llensa, Clínica de Cuyo CDC Centro Médico, Mendoza

Dr. Gonzalo Corral, IIC, Instituto de Investigaciones Clínicas, Mar del Plata

Dr. Ignacio Uriarte, CNyF, Clínica del Niño y la Familia, Mar del Plata

Dra. M.Fernanda Alzogaray, IMP, Instituto Médico Platense, La Plata

Dr. Nicolás Itcovici, CICB,Centro de Investigaciones Clínicas Belgrano, CABA

Dra. Miriam Bruno, Vacunar, CABA

Dra. Gabriela Vidiella, SMG, Centro Médico Barrio Parque, CABA

Dr. Pablo Lapadula, Otamendi, Centro Médico Sanatorio Otamendi y Miroli, CABA

Dr. Pablo Bomvehi, CEMIC, CABA

Dr. Gustavo Yerino, FP Clinical Pharma, CABA

Ford prometió una inversión de US$ 80millones para una nueva fábrica de motores

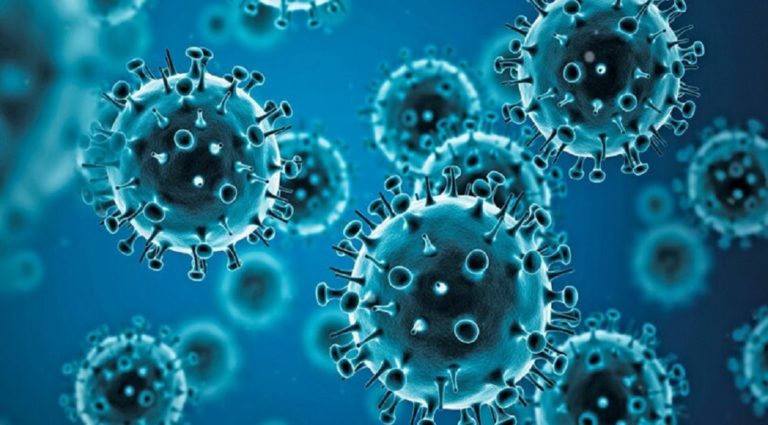

A 3 años del primer paciente que registró Argentina se discute si es el fin de la pandemia

- El doctor Luis Cámera, un experimentado médico clínico e integrante del Comité Asesor de Presidencia en su momento pico, la pandemia de covid-19 ya pasó.

- Asegura que el virus mutó y que para las personas inmunizadas y con sus refuerzos su letalidad ya es menor a la de la gripe.

- Propone un esquema de vacunación anual, y discutir cuáles son los grupos de riesgo que deberían recibirla en forma prioritaria.

- La oportunidad perdida para discutir cómo se debería mejorar la ventilación en ambientes cerrados.

La primera pregunta es obvia e implica saber si seguimos en pandemia. Y su respuesta es contundente: “Ya podríamos decir que es otra cosa. Yo hablo de ‘epipandemia’ o un Covid-22, que es muy diferente al original”. Según Cámera, “si analizamos cómo evolucionó el coronavirus y sus últimas cepas –especialmente Omicron–, cambió muchísimo respecto a 2020. La variante hoy predominante es capaz de evadir la protección vacunal al contagio y es altamente transmisible. Pero también se ha vuelto menos letal. Como para ubicarse: la Delta tenía una tasa de letalidad de tres fallecidos cada cien contagiados, mientras que Omicron está en menos de 1. Si le sumamos que un porcentaje alto de la población está vacunado o padeció la enfermedad, podemos decir que, desde hace un año mutó el concepto de pandemia. Ya no es más el covid-19 contagiando a personas suceptibles o no vacunadas.

“Creo”, dijo el experto que trabaja en el Hospital Italiano, “que ya deberíamos hablar de covid-22 y el ‘modo pandemia’ ya fue”. Para Cámera “estamos en una epipandemia, con una situación de personas que vuelven a contagiarse el SARS-Cov-2, pero que lo atraviesan con síntomas menores”.

El modelo actual apunta a que seguiremos registrando brotes pero que serán cortos y causando síntomas similares, o más leves, que una gripe. Eso siempre y cuando el contagiado esté inmunizado con las vacunas y refuerzos. Además, todo indica que deberán ser, al menos, las bivalentes.

Según Cámera, “podríamos decir que hoy casi toda la población de los países occidentales, alrededor del 95%, tuvo al menos un episodio y casi todos son recontagios. Esto también suma a que la tasa de mortalidad sea baja y se haya vuelto una enfermedad de pocas complicaciones.

De hecho, en los últimos meses, Europa y EE.UU. volvieron a registrar alta mortalidad por enfermedades respiratorias. Pero los análisis mostraron que era por influenza y enfermedad sincitial respiratoria, que ahora también está afectando a la tercera edad. En otras palabras, el covid tiene asociada en este momento una mortalidad menor a la de la gripe.

—¿Qué pasará con la vacuna?

—Tendremos que darnos un refuerzo anual, de alguna bivalente. Debería sumarse al calendario obligatorio y posiblemente haya que priorizar a qué grupos de riesgo ofrecerlas ya que tal vez no sea necesario vacunar, como ahora, a toda la población.

—¿Qué aprendimos de la pandemia?

—De esta catástrofe contemporánea los médicos aprendimos a gestionar mejor a los pacientes y la logística de la práctica profesional. También a coordinar los esfuerzos de los equipos. Y mejoramos temas de epidemiología. Por ejemplo, comprobamos que los registros de mortalidad de muchos países –incluso desarrollados– eran muy malos. Argentina tuvo errores cercanos al 10%, pero en Canadá o EE.UU., llegaron al 30%.

—¿Dejamos algo afuera?

—Creo que perdimos una oportunidad grande para repensar temas de salud pública. Por ejemplo, ya no se habla de mejorar los sistemas de ventilación de ambientes cerrados donde se juntan personas ni cómo hacer más accesible y universal el uso de filtros de aire de calidad. También tendríamos que ser capaces de poder usar barbíjos, en lugares cerrados, con mucha gente apiñada, o en momentos de alta circulación. Si pudiéramos cambiar estas cosas, no solo habría menos Covid, también disminuirían otras enfermedades infecciosas respiratorias.

Todo lo que se podría haber hecho de otra manera en la pandemia

Algo que Cámera resalta con tristeza es que “acá y en el mundo los médicos y la comunidad de salud no recibieron el reconocimiento social –ni económico– que se merecía por haber estado en la primera fila. De hecho, eso llevó a que muchos trabajadores y colegas hoy se estén alejando de la profesión. Esto, que quedó en el debe, no fue un tema exclusivo de un gobierno, sino que quien no concretó ese reconocimiento que muchos esperábamos fue la sociedad”.

Por otra parte, llama la atención que hubo en los últimos tres lustros muchos indicios de que podía llegar una pandemia. “Pero no lo tomamos en serio. Si lo hubiéramos hecho, las vacunas podrían haber aparecido mucho antes. También pasó que a ciertas instituciones les costó cambiar sus paradigmas, como pasó con la OMS y su visión sobre la forma de contagio. Me parece que por cierto “ego” corporativo no lograron estar a la altura de las circunstancias y se tardó demasiado en aceptar que las evidencias apuntaban a otra cosa. De ahí tenemos que sacar un aprendizaje para el futuro”.

La primera pregunta es obvia e implica saber si seguimos en pandemia. Y su respuesta es contundente: “Ya podríamos decir que es otra cosa. Yo hablo de ‘epipandemia’ o un Covid-22, que es muy diferente al original”. Según Cámera, “si analizamos cómo evolucionó el coronavirus y sus últimas cepas –especialmente Omicron–, cambió muchísimo respecto a 2020. La variante hoy predominante es capaz de evadir la protección vacunal al contagio y es altamente transmisible. Pero también se ha vuelto menos letal. Como para ubicarse: la Delta tenía una tasa de letalidad de tres fallecidos cada cien contagiados, mientras que Omicron está en menos de 1. Si le sumamos que un porcentaje alto de la población está vacunado o padeció la enfermedad, podemos decir que, desde hace un año mutó el concepto de pandemia. Ya no es más el covid-19 contagiando a personas suceptibles o no vacunadas.

“Creo”, dijo el experto que trabaja en el Hospital Italiano, “que ya deberíamos hablar de covid-22 y el ‘modo pandemia’ ya fue”. Para Cámera “estamos en una epipandemia, con una situación de personas que vuelven a contagiarse el SARS-Cov-2, pero que lo atraviesan con síntomas menores”.

El modelo actual apunta a que seguiremos registrando brotes pero que serán cortos y causando síntomas similares, o más leves, que una gripe. Eso siempre y cuando el contagiado esté inmunizado con las vacunas y refuerzos. Además, todo indica que deberán ser, al menos, las bivalentes.

Según Cámera, “podríamos decir que hoy casi toda la población de los países occidentales, alrededor del 95%, tuvo al menos un episodio y casi todos son recontagios. Esto también suma a que la tasa de mortalidad sea baja y se haya vuelto una enfermedad de pocas complicaciones.

De hecho, en los últimos meses, Europa y EE.UU. volvieron a registrar alta mortalidad por enfermedades respiratorias. Pero los análisis mostraron que era por influenza y enfermedad sincitial respiratoria, que ahora también está afectando a la tercera edad. En otras palabras, el covid tiene asociada en este momento una mortalidad menor a la de la gripe.

—¿Qué pasará con la vacuna?

—Tendremos que darnos un refuerzo anual, de alguna bivalente. Debería sumarse al calendario obligatorio y posiblemente haya que priorizar a qué grupos de riesgo ofrecerlas ya que tal vez no sea necesario vacunar, como ahora, a toda la población.

—¿Qué aprendimos de la pandemia?

—De esta catástrofe contemporánea los médicos aprendimos a gestionar mejor a los pacientes y la logística de la práctica profesional. También a coordinar los esfuerzos de los equipos. Y mejoramos temas de epidemiología. Por ejemplo, comprobamos que los registros de mortalidad de muchos países –incluso desarrollados– eran muy malos. Argentina tuvo errores cercanos al 10%, pero en Canadá o EE.UU., llegaron al 30%.

—¿Dejamos algo afuera?

—Creo que perdimos una oportunidad grande para repensar temas de salud pública. Por ejemplo, ya no se habla de mejorar los sistemas de ventilación de ambientes cerrados donde se juntan personas ni cómo hacer más accesible y universal el uso de filtros de aire de calidad. También tendríamos que ser capaces de poder usar barbíjos, en lugares cerrados, con mucha gente apiñada, o en momentos de alta circulación. Si pudiéramos cambiar estas cosas, no solo habría menos Covid, también disminuirían otras enfermedades infecciosas respiratorias.

Todo lo que se podría haber hecho de otra manera en la pandemia

Algo que Cámera resalta con tristeza es que “acá y en el mundo los médicos y la comunidad de salud no recibieron el reconocimiento social –ni económico– que se merecía por haber estado en la primera fila. De hecho, eso llevó a que muchos trabajadores y colegas hoy se estén alejando de la profesión. Esto, que quedó en el debe, no fue un tema exclusivo de un gobierno, sino que quien no concretó ese reconocimiento que muchos esperábamos fue la sociedad”.

Por otra parte, llama la atención que hubo en los últimos tres lustros muchos indicios de que podía llegar una pandemia. “Pero no lo tomamos en serio. Si lo hubiéramos hecho, las vacunas podrían haber aparecido mucho antes. También pasó que a ciertas instituciones les costó cambiar sus paradigmas, como pasó con la OMS y su visión sobre la forma de contagio. Me parece que por cierto “ego” corporativo no lograron estar a la altura de las circunstancias y se tardó demasiado en aceptar que las evidencias apuntaban a otra cosa. De ahí tenemos que sacar un aprendizaje para el futuro”.

Enrique Garabetyan

Balance de la pandemia ◆ La pandemia fue la mayor crisis sanitaria de los últimos cien años. ◆ El 95% de la población argentina ya se contagió o recibió sus vacunas y refuerzos. ◆ El coronavirus provocó más de 130 mil fallecidos en Argentina. ◆ Faltó un reconocimiento social y económico a la comunidad médica que estuvo en primera fila durante los meses de crisis. ◆ Al menos 41 millones de argentinos iniciaron su esquema de vacunación. ◆ Un grupo de investigadores del Conicet está haciendo la fase II/III de una vacuna “argentina”.«¿Nuevas amenazas o viejas doctrinas?»

Cada tanto, en la Argentina, ante sucesos mediáticos se reabre el debate del empleo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en cuestiones de seguridad vinculadas al narcotráfico y crimen organizado que son caracterizadas como nuevas amenazas. El sustento teórico de esa doctrina de empleo radica en los supuestos de que los conflictos interestatales se han terminado y que post 1990 las amenazas provienen principalmente de grupo no estales armados que se financian con las actividades provenientes del narcotráfico y del crimen organizado. De este modo, no tendría sentido tener FF.AA equipadas y adiestradas para repeler amenazas estatales militares externas, sino que habría que reconvertirlas para lidiar contra las redes globales de narcotráfico, crimen organizado y grupos irregulares armados transnacionales. El propósito de este artículo es demostrar la concepción de empleo de las FF.AA contra las nuevas amenazas es una doctrina errónea que llega tarde, cansada y pasada de moda a nuestro país. Es preciso aclarar que no es el rol de este Estado Mayor Conjunto (EMCO) opinar sobre el marco normativo vigente que regula el empleo del instrumento militar, sino tal como lo establece el decreto reglamentario 727/06 emitir un asesoramiento técnico y profesional desde el nivel estratégico militar sobre qué tipo de misiones el instrumento militar está en condiciones de cumplir y para cuáles no es apto.

Nuevas amenazas y el pasado de una ilusión

Toda concepción responde a la época en la que fue escrita. La doctrina de las nuevas amenazas fue concebida en un mundo unipolar donde los EE.UU. eran como afirmaba Samuel Huntington la “superpotencia solitaria”. En ese orden internacional el conflicto entre Estados era altamente improbable por la abismal diferencia del balance de poder militar existente. Algunos autores más audaces se animaban a vaticinar el fin de la historia donde prevalecería para siempre un orden liberal estable que sólo se vería amenazado por “Estados paria” y algunos grupos armados irregulares (financiados por actividades ilegales) que cuestionarían a dicho orden internacional. En ese contexto tenía su lógica repensar el rol de las FF.AA para combatir las nuevas amenazas y participar en “coaliciones de voluntarios” para intervenir en aquellos escenarios donde hubiese una amenaza a la paz internacional.

Muy pocos analistas como Cristopher Layne (The unipolar illusion. Why great powers will rise,1993) y Stephen Walt (Never say never. Wishful thinking on democracy and war, 1999) se animaron a cuestionar ese diagnóstico que por más de una década fue hegemónico. En esa misma línea fue John Mearsheimer (La tragedia de las grandes potencias, 2001), él que quizás desarrolló el argumento teórico mejor fundamentado empíricamente de porque el conflicto armado interestatal sigue siendo una posibilidad vigente y relevante. Para dicho autor, mientras el mundo siga siendo anárquico (no en un sentido de caos, sino de ausencia de un ente que posee el monopolio legítimo de la fuerza a nivel global) y los Estados deseen sobrevivir van adquirir capacidades militares para defenderse. Como las grandes potencias nunca pueden estar seguras de las intenciones de las otras grandes potencias, tienen fuertes incentivos estructurales para incrementar en forma permanente sus capacidades militares y atacar primero cuando surja una oportunidad favorable. Tal como lo afirmaba Paul Kennedy en Auge y caída de las grandes potencias (1987) el hegemón global tiende a desgastarse mediante el fenómeno de hiperexpansión al tratar de mantener su supremacía interviniendo en todas las regiones del mundo. Frente a ese desgaste, sus rivales intentan sacar provecho acrecentando su poder e interviniendo en sus áreas de influencia. Yendo de la teoría a la práctica el lector podrá sacar sus propias conclusiones de qué está ocurriendo y porque están ocurriendo los conflictos en Medio Oriente, Europa del Este y la dinámica de la geopolítica del Sudeste Asiático.

Vale destacar que ante la situación actual muchas voces militares y políticas de países de occidente del primer mundo lamentan la pérdida de capacidades para enfrentar una guerra convencional por haberse dedicado por más de 20 años a combatir al terrorismo y las nuevas amenazas. Frente a este escenario internacional y teniendo en cuenta nuestros recursos naturales altamente demandados a nivel global, la usurpación de nuestros territorios en el Atlántico Sur y la bicontinentalidad antártica, pensar emplear a las FF.AA en detener a un grupo de personas que tiene una cocina de pasta base es un despropósito total.

(Crédito: Franco Fafasuli)

(Crédito: Franco Fafasuli)¿Crisis de misión o falta de visión? La desesperación es mala consejera

Durante la década del 90 y buena parte de los 2000 surgió una literatura que hablaba que las FF.AA en Argentina no tenían un misión (dado que para esta visión los conflictos entre Estados eran cosa del pasado) y por lo tanto no se le asignaban los recursos suficientes. Las razones del largo proceso de desinversión en defensa fueron explicadas públicamente tanto por el ex ministro de defensa Agustín Rossi como por el actual ministro Jorge Taiana. En ningún momento dichos ministros, que además poseen una larga trayectoria en la política argentina, mencionaron la falta de misión de las FF.AA como un factor explicativo del proceso de desinversión. Ese diagnóstico errado de que no había misión para las FF.AA llevó a la desesperación a ciertos sectores que se autoperciben como especialistas en defensa en querer asignarle a las FF.AA la función de combatir al narcotráfico para que le dieran mayor presupuesto. Se quería poner al carro delante del caballo.

Como bien lo demuestra la realidad de las últimas gestiones esa forma de pensar resultó ser errónea. Sin cambiar la misión histórica de las FF.AA en el año 2020 se logró el necesario blanqueó de los salarios incrementando sustancialmente el haber de los retirados. En esa misma línea se acaba de iniciar el proceso de equiparación salarial con las FF.SS y además desde 2020 se dispone por ley de un fondo nacional de la defensa destinado específicamente a recuperar capacidades militares. El EMCO es plenamente consciente que ese proceso es todavía muy incipiente y que se dista en la actualidad de la recuperación de sistemas de armas claves como los cazas polivalentes, submarinos, mecanizados, etc. Estos procesos llevan su tiempo (al menos 10 años para los sistemas más sofisticados) y resulta un factor de éxito la continuidad del otorgamiento de fondos y la continuidad en la ejecución de los planes diseñados. Hoy la importancia de estos primeros pasos es que por primera vez en mucho tiempo se ha logrado revertir la curva descendente del proceso de inversión en capacidades militares incluyendo una recuperación salarial acorde a la importancia de la profesión militar.

Además de lo anterior, lo más grave de todo es la falta de criterio de pensar que la “policialización” de las FF.AA pueda llevar a que las mismas tengan más presupuesto. Si la amenaza a repeler es una banda de narcotraficantes no se necesitaría contar con submarinos, corbetas, cazas de 4ta generación, sistemas antitanque o antiaéreos, etc. Si vemos hoy el tiempo y la inversión que está llevando recuperar ciertas capacidades, no es difícil imaginar lo prácticamente imposible que supondría revertir una situación en donde las FF.AA hayan sido “policializadas”.

¿Sirven las FF.AA para combatir al narcotráfico y al crimen organizado?

Juan Gabriel Toklatián, uno de los mayores especialistas argentinos en términos de seguridad internacional, ha publicado numerosos estudios comparados que demuestran la inefectividad del empleo del instrumento militar en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado. Básicamente el mencionado académico demuestra que este tipo de amenazas son multidimensionales y que para combatirlas requieren de profundas reformas para mejorar los mecanismos de contralor, reforzar las capacidades de la justicia y las FF.SS, así como también la presencia efectiva del Estado ante situaciones de pobreza y marginalidad. Sería redundante explicar los conceptos que desarrolla claramente Toklatián por lo que este artículo se centrará en las características del instrumento militar que no lo hacen un instrumento idóneo para combatir al narcotráfico.

Las FF.AA cuando operan tratan de concentrar el máximo poder de fuego sobre los objetivos a batir. En un contexto de guerra las FF.AA están autorizadas a realizar fuego letal sobre los objetivos militares. Eso requiere un adiestramiento especial que es muy distinto al de las FF.SS cuyo objetivo no es matar al delincuente, sino prevenir o hacer cesar el delito. Eso implica un uso graduado y proporcional de la fuerza totalmente distinto a la forma de operar que tienen las FF.AA. Es por esto que cuando se utilizan a los militares para detener o combatir a narcotraficantes que operan en las ciudades termina habiendo un número muy alto de daños colaterales a civiles.

La segunda cuestión es el argumento de disponer de más efectivos para combatir al narcotráfico que hoy están ociosos. Como se explicó en otro artículo las FF.AA no están ociosas. Las mismas operan en tiempos de paz adiestrándose permanentemente; ejercen la presencia del Estado en áreas de interés estratégico; disuaden a otros Estados de agredir a nuestro país o coaccionarlo dándole a la Argentina autonomía para decidir su política exterior y fomentan la integración regional interoperando con sus vecinos. Más allá de esto, no siempre una mayor cantidad de efectivos resulta lo mejor para combatir una amenaza. Es propio de una mentalidad del siglo XIX creer que a una frontera se la controla con más efectivos y medios. La experiencia de otros países que despliegan una enorme cantidad de medios y efectivos en sus fronteras terrestres y marítimas y aún así el narcotráfico penetra es una prueba de que esos enfoques no serían los más adecuados. Si la idea es desarticular redes de narcotráfico, más que de brigadas de tanques desplegadas en la frontera se requiere de inteligencia criminal sofisticada y de grupos pequeños de fuerzas especiales de seguridad destinados a neutralizar esas amenazas. Las FF.SS cuentan con personal altamente calificado y profesional para llevar a cabo esas tareas. Las FF.AA además de que está prohibido taxativamente por ley, no saben hacer inteligencia criminal ni allanar bases del narcotráfico. Querer forzar a las FF.AA a realizar ese tipo de tareas sería totalmente contraproducente.

En tercer lugar, el Estado emplea la fuerza bajo los criterios de proporcionalidad y gradualidad. Esto responde a un uso eficiente de los recursos y a principios de derecho básicos que regulan el uso de la fuerza del Estado. Así, la policía provincial o municipal está preparada y equipada para combatir al delito común como pueden ser diverso tipo de robos, vandalismo y situaciones de violencia. Cuando el delito es más complejo (narcotráfico, crimen organizado, trata de personas) e involucra una sofisticación en las bandas criminales que lo cometen, el Estado recurre a las fuerzas federales que cuentan con mayores capacidades (inteligencia, medios y personal especialmente adiestrado) para combatirlo. Emplear a las FF.AA (que tienen medios como tanques, artillería, cazas, destructores, submarinos para enfrentarse a otros Estados) contra el narcotráfico es violar el más elemental sentido común de usar la fuerza en forma gradual y proporcional conforme al estado de derecho.

Finalmente existe la cuestión de los efectos corruptivos del narcotráfico en las agencias del Estado. Es denigrante para el militar suponer que toda la institución se corrompería si se la usara para combatir dicha amenaza. De la misma manera sería injusto poner a todo el personal de las FF.SS y de la justicia en la misma bolsa que aquellos que se han corrompido. Es preciso reconocer el esfuerzo, profesionalidad y abnegación del personal de las FF.SS y de la justicia que incluso han dado de su propia vida para proteger nuestra seguridad. Sin embargo, los militares debemos ser humildes y admitir que no somos ni peores ni mejores que el resto de la sociedad y que es altamente factible que una minoría se pueda llegar a corromper con los efectos perniciosos que eso trae para la institución. Sumar un problema más sin beneficios concretos para la lucha contra el narcotráfico simplemente no tiene sentido.

Conclusiones

Nadie puede discutir la gravedad del problema del narcotráfico y sus efectos perniciosos en la sociedad tanto en Argentina como a nivel global. Pero la legítima demanda de la sociedad de dar respuesta a este flagelo no puede conducir a pedir a las FF.AA que hagan algo para lo cual no están preparadas. Académicos serios mediante estudios rigurosos demostraron que las FF.AA no han sido eficientes cuando se las empleo contra el narcotráfico y cuyos efectos han sido totalmente contraproducentes en términos de desprofesionalizar a las FF.AA para su misión de disuadir y repeler una amenaza militar estatal extranjera. Más útil que emplear a las FF.AA contra el narcotráfico es apoyar a los programas sociales para jóvenes con problemas de adicción como los que lleva adelante el Padre Pepe Di Paola mediante los Hogares de Cristo o los programas integrales de talleres de oficios que llevan a cabo los jesuitas en Quilmes Oeste con el Padre Fabio Solti s.j.

Tal como lo señala la Directiva Política de Defensa Nacional existe una competencia geopolítica actual de alta intensidad en donde los conflictos interestatales han recobrado su protagonismo. Argentina posee lo que muchas potencias les interesa poseer energía, comida y otros recursos naturales estratégicos. Suponer que no es necesario tener FF.AA para defender esos recursos y estar preparadas para los desafíos del siglo XXI representa un riesgo enorme para la seguridad y desarrollo del país.

El EMCO ha finalizado y actualizado el planeamiento para el diseño equipamiento y doctrina de las FF.AA de acuerdo al marco legal vigente y los desafíos del siglo XXI. Este plan junto con el FONDEF constituyen los cimientos sobre los cuáles se reconstruirán las FF.AA. Para que ello suceda requiere de la continuidad de la ejecución de los planes diseñados por parte de la conducción política y militar que nos sucedan. Desviarnos de ese curso de acción con doctrinas anacrónicas e ineficientes no suma para la defensa nacional y nos deja muy vulnerables para los riesgos y amenazas que presenta el siglo XXI.

La saga de la Argentina nuclear – XLI