Cuando la actividad nuclear argentina está en riesgo, queremos repasar algunos momentos del largo esfuerzo que la construyó

Los anteriores capítulos de la saga estan aqui

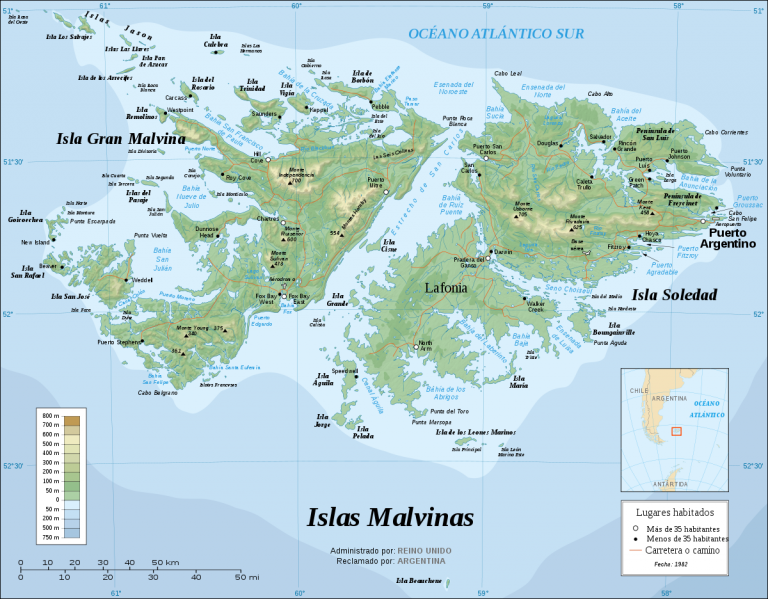

39. Una noche que no termina

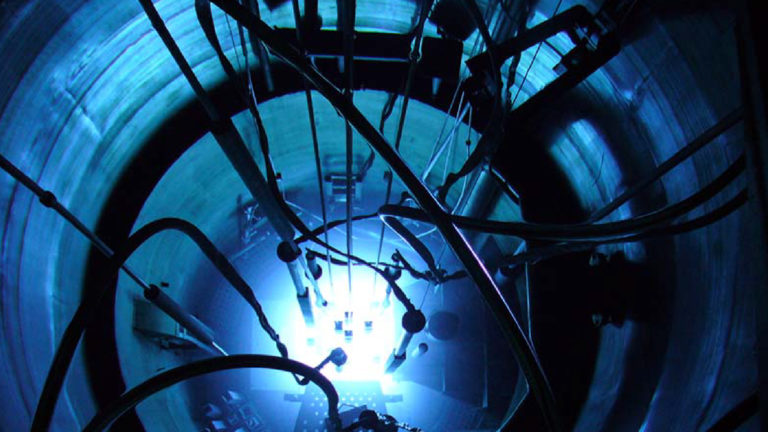

Telemanipulación de radiosótipos obtenidos en el RA-3, hasta ahora la única fuente de radiofármacos de diagnóstico y tratamiento del Mercosur. Los yanquis quisieron construirlo para nosotros, y les apostamos buena plata a que lo haríamos sin ellos. Terminaron pagándonos como duques. Los viejos tiempos casi caballerosos…

Telemanipulación de radiosótipos obtenidos en el RA-3, hasta ahora la única fuente de radiofármacos de diagnóstico y tratamiento del Mercosur. Los yanquis quisieron construirlo para nosotros, y les apostamos buena plata a que lo haríamos sin ellos. Terminaron pagándonos como duques. Los viejos tiempos casi caballerosos…

Aquella bomba atómica de Indira Gandhi en 1974 cambió, para mal, nuestras perspectivas e historia como país nuclear. Nos volvió lo que somos hoy:

mucho menos que lo que parecía seríamos.

Por empezar, Smiling Buddha cambió la política externa del mandón regional, la Gran Democracia del Norte. Antes del 18 de mayo de 1974, los EEUU eran tolerantes con algunos desarrollos duales de estados periféricos donde ellos tuvieran influencia, siempre que no estuvieran alineados con la URSS o con China. Ante su mirada, éramos casi soportables.

Un dogo grandote puede permitirse algunas pulgas. Si son SUS pulgas.

Lo que siguió a Smiling Buddha continúa desde entonces. La doctrina oficial del State Department para países periféricos con programas nucleares independientes es un infierno de coerción, chantaje, mentiras y eventual violencia armada, sea por intervención interna a través de cipayos/zapallos a la orden, o con los Marines cuando tales cipayos/zapallos fallan.

En 2003, parte de la OTAN lanzó una ocupación ilegal de Irak bajo la acusación de que ese país tenía un programa de armas nucleares, manifiestamente falsa según

el entonces director del OIEA, Mohammed ElBaradei, y de su cuerpo técnico internacional de inspectores. La única consecuencia de ese acto de integridad científica y coraje político fue que a Baradei le dieron el olivo y nombraron a Yuyika Amano, japonés y mandadero, pero respetemos al finado. Hasta que no se muestre lo contrario, los EEUU mandan en el OIEA, es oficial.

A partir de 1974, tendría costos enormes todo error que cometiéramos los dos únicos países sudacas verdaderamente nucleares: Brasil y Argentina. No lo cuento a México por motivos ya explicados: los primos nunca intentaron un desarrollo atómico verdaderamente propio. De hecho, el país que cometió más equivocaciones (Brasil) terminó trabajando décadas al puro ñudo para desembocar en su actual enanismo nuclear. Ojo, dicho desde la más pura igualdad, los argentinos, por un camino mucho más arduo, llegamos a un sitio parecido.

Pero quién nos quita lo sudado…

Si algo diferencia los errores brasileños de los nuestros es la escala: los de los vecinos son desmesurados. Empezaron apostando millones a un “desarrollismo facilongo”, confiados en que el desarrollo tecnológico atómico no difería tanto del metalúrgico o metalmecánico: si negociabas a lo grande con los grandes proveedores externos, el avance era inevitable gracias a las transferencias de tecnología, y ésas se conseguían a pura chequera. Garpando como un duque, pasabas de país de fazendas, coroneles del cacao y

brancas praias a país de industria pesada y/o de alta complejidad.

Nosotros operábamos un poco en las antípodas sabatianas de ese pensamiento brasuca de fazendeiros y coroneles demasiado ricos: toda vez que hemos necesitado contar con nueva tecnología estratégica, como la de la metalurgia del zirconio, o la del agua pesada, o la del enriquecimiento de uranio, primero probamos tratar de comprarla, sin mayores esperanzas.

A la cuarta o quinta negativa, ya estábamos desarrollándola nosotros,

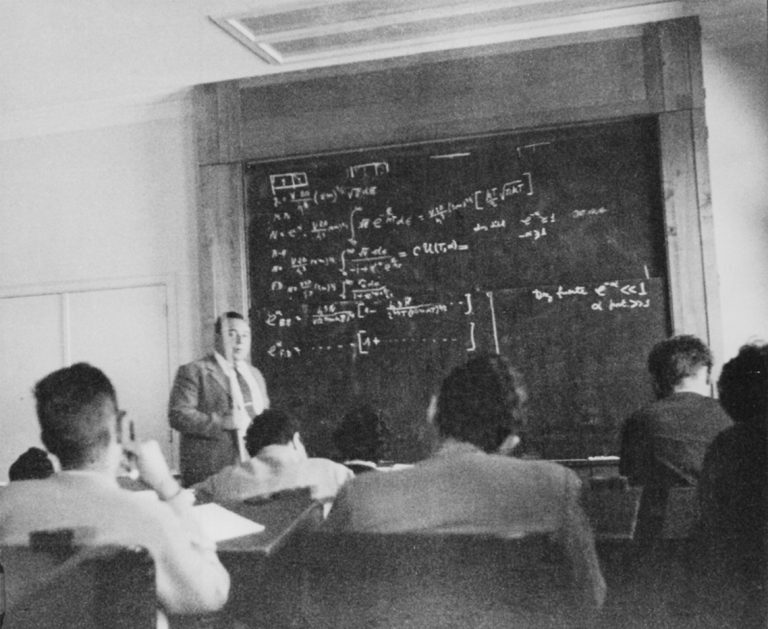

porque para algo tenemos educación pública desde 1884, y desde la Reforma de 1918, unas universidades que producen unos físicos, químicos e ingenieros de la gran siete, y desde 1949, gratuidad de las universidades nacionales, y desde 1955, el Instituto Balseiro, esa universidad nuclear de la CNEA y la Universidad de Cuyo.

Años más tarde, cuando anunciábamos «urbi et orbi» que hacíamos esponja de circonio, o agua pesada, o uranio ligeramente enriquecido, se formaba cola de proveedores en la puerta que nos prometían lo mismo que ya teníamos, pero más barato. «Story of our life», como dicen en Hollywood. Lo dicho, lo nuestro es el camino áspero.

Los vecinos brasucas tardaron un par de décadas en darse cuenta que la Westinghouse, la General Electric y la Siemens KWU o la división nuclear de Electricité de France no operan del mismo modo que la General Motors o la Volkswagen: las empresas atómicas occidentales son estatales o están controladas por sus estados.

No les iban a vender la autonomía tecnológica en lo atómico. Ésa sólo se cocina en casa. Y la receta no sale de la cocina.

Cuando entendió el juego, el Brasil se bandeó en la dirección opuesta: el camino más rápido posible hacia la bomba, que en todo el mundo suele ser el modo milico de pensar lo atómico. El dictador

Ernesto Geisel diseñó el famoso Programa Nuclear Paralelo, con plena aprobación de la burguesía local, por esa fuerza histórica que les da a los brasileños haber sido antes imperio que república.

Pero los militares brasileños se tirotearon las patas: hicieron todo tan a espaldas del respetado público, tan a lo bruto, y con un dinámica tan marcial de “vamos a la bomba y después vemos”, que al presidente estadounidense

Jimmy Carter, ex reactorista nuclear de la US Navy, no le costó demasiada extorsión estrangularlos.

El Brasil de la agroindustria, la carne y el cuero ya dependía mucho del libre ingreso al mercado estadounidense, y lo mismo el Brasil del acero. La capitulación brasileña quedó marcada por una cena de estado con las esposas de ambos mandamases, en Planalto.

No sé cómo cocinan en Planalto, y tampoco si Geisel llegó a digerir la lista de “no esto, no lo otro, tampoco esto otro” que debió firmar antes.

Después de lo de la India, los yanquis no iban a tolerar desarrollos nucleares independientes “in their own backyard”, que venimos a ser los sudacas.

Para dejarlo bien claro, en 1978 Carter dio por muertos una serie de acuerdos que venían de la década del ’50 para la provisión de Argentina de uranio enriquecido al 90%. Es el tipo de combustible que usaban antes de 1974 la mayor parte de los reactores de investigación del mundo. Sí, el lector tiene razón, eso es “grado bomba”. Nunca era suficiente la cantidad vendida como para hacer armas, las inspecciones sorpresa del OIEA eran constantes y no había renovación de entregas si uno no devolvía a la USAEC el núcleo ya gastado, sin que faltara un miligramo.

Por supuesto, Carter adujo que estaba penalizando a nuestros militares por su política de represión salvaje: quizás estaban aplicando demasiado bien las artes de infiltración, tortura y secuestro que habían aprendido de los militares yanquis en “La Escuela de las Américas”, en Panamá. Carter, por su parte, puede haber sido un individuo compasivo, no lo afirmo ni lo niego, pero creo que en esas alturas del poder mundial los caciques son caciques, no personas, que sus políticas son bastante impersonales, y sin importar quién viva en la Casa Blanca, las fija una burocracia muy profesional y estable, la del vecino State Department.

También es posible que Carter, ingeniero atómico, haya sentido como una intromisión en “su propio backyard” (el de la General Electric, la Westinghouse y la Babcock & Wilcox) nuestra venta de

¡dos reactores dos! a Perú. No nos alcanzaba con uno. ¡Danger!

En 1974, ante “Smiling Buddha”, el primer bombazo indio, todo esto la dirección de la CNEA lo vio venir con resignada claridad. “Qué hijos de Buda”, fue el comentario. Sabían que se les venía la noche. Podían soportarla.

Lo que no creo que supieran es que sería tan oscura y larga.

Rescato casi con ternura una anécdota de tiempos pre-Indira, una postal alegre de cuando la CNEA entraba en etapa industrial y se hacía grande en cuadros e instalaciones, y eso era celebrado hasta por diarios tan conservadores y proyanquis como “La Prensa”. Y es más, hasta los EEUU toleraban deportivamente nuestros desacatos porque, con nosotros, no había mejores opciones.

Lo que sigue parece “política-ficción”, pero es real y se publicó dos veces, la última en el

número 27-28 de la revista de la CNEA de 2007. Es un artículo sobre el viejo RA-3 de Ezeiza, que desde 1973 produce todos los radioisótopos de medicina nuclear usados en Argentina y el sur de Brasil. Es un recuadro, con el siguiente título:

“Los U$ 350.000”

“A comienzos de la década del ‘60, como muchos otros países que se embarcaron en el desarrollo nuclear, Argentina recibió el ofrecimiento de un subsidio de U$S 350.000 del gobierno estadounidense para la construcción de un reactor de investigación de 5 MW, a ser provisto por General Dynamics.

“La CNEA respondió que, en lugar de comprar el reactor, lo iba a diseñar y construir, ante lo cual la contraparte estadounidense, uniendo escepticismo a un dejo de apuesta, resolvió que si la CNEA tenía éxito en su empresa, recibiría el subsidio.

“El acto de inauguración del reactor RA-3 fue presidido por el Presidente de la Nación, Gral. J. C. Onganía, el Cardenal Primado A. Caggiano, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Gral. F. Imaz, ministros, embajadores, los presidentes de las Comisiones de Energía Atómica de Brasil, Israel y Chile y el representante de EEUU, L. Saccio.

“Luego de las alocuciones de Onganía y Quihillalt, Mr. Saccio hizo entrega del subsidio de 350.000 dólares ´para la operación del reactor RA-3´…La apuesta había sido ganada.”.

El RA-3, la primera obra grande completa dirigida por el ya nombrado

Jorge Cosentino, todavía es la única fuente local de radioisótopos de diagnóstico y tratamiento de enfermedades severas (oncológicas, cardiológicas, metabólicas, autoinmunes) de la Argentina y el sur de Brasil. El más valioso de todos esos nucleídos, el tecnecio 99 (llamado también molibdeno 99m, por su precursor radiológico), está en desabastecimiento en todo el Hemisferio Norte.

Esta situación durará toda esta década según previsiones de la OCDE, y eso es una tragedia médica convenientemente omitida por los medios europeos y yanquis, y que está costando decenas de miles de vidas. Sorprendentemente, a los europeos la salud pública está empezando a no importarles absolutamente un velín. Entre los autodenominados americanos eso es fundacional. (

Lectores, esto fue escrito en 2010).

Addendae de 2023: el RA-3, que ya fue repotenciado tres veces porque la demanda de medicina nuclear crece en flecha, ya está bastante achacoso y al límite de su vida útil. Ojalá don Cosentino, a quien también le debemos la mitad de la central nuclear de Embalse, pudiera ver lo que viene aguantando este titán.

Lo vamos a reemplazar por el RA-10, tres veces más potente y nuevecito. Ese reactor nos puede dar el control de entre el 20 y el 30% del mercado mundial de molibdeno 99m, que a fecha de 2021 valía U$ 2600 millones, y en 2030 se estima en U$ 6000 millones. En suma, que de haberse terminado a tiempo el RA-10 nos habría hecho ganar entre U$ 520 y U$ 780 millones en 2021. Alguien nos hizo perder esa plata.

Si no pintan nuevos competidores con mejores reactores, o tecnologías disruptivas y más baratas para producir molibdeno 99m, o nuevos presidentes cipayos/zapallos, en 2030 el RA-10 nos podría estar dando de U$ 1200 a U$ 1800. No está mal para una planta que habrá costado a lo sumo U$ 400, y durará al menos medio siglo en operaciones. Y eso vendiendo un único producto. Un reactor como el RA-10 puede producir decenas de otros.

Al haberse hecho un nombre INVAP en el minúsculo mercado de reactores de irradiación o mulipropósito, abrochó dos ventas más: la de un reactor mucho más potente aún que el RA-10 en Holanda, el de Petten. Es una venta que a INVAP le costó décadas, ya que ganó la licitación contra otros dos semifinalistas (Rusia y Corea) en 2008, Holanda anuló la compra por la crisis financiera de aquel año, se reconcursó y en 2018 le volvimos a ganar a los mismos semifinalistas.

Estamos hablando de unos U$ 600 millones, pero es difícil ponerle costo final a esa planta porque los holandeses viven haciéndole cambios y retoques a la ingeniería básica. Ese mismo año, 2018, Arabia Saudita nos dió el «sí» para un reactor más chico, una unidad para formación de personal de ésas que INVAP hace de taquito.

Una empresa de Puerto Rico, la sorprendente Coqui Pharma, ha decidido dotarse de un par de reactorcitos modernos ante lo intolerable que resulta para su directorio que un habitante del país más rico de la tierra no pueda hacerse un estudio de imagen 100% fiable de su perfusión coronaria, o cerebral. Es un raro directorio el de Coqui: ni un hombre.

Lo dicho antes, ésta es información vieja. Misteriosamente, con todo ya firmado y sellado entre Coqui e INVAP, esa venta se cayó. Los detalles de la zancadilla tal vez los tenga Carmen Bigles, la dueña y CEO de Coqui, pero no creo que pueda contarme nada. El otro que quizás me habría batido la justa era Héctor «Cacho» Othegui, amigo y CEO de INVAP, pero Cacho sabía coserse la boca con alambre, cuando hacía falta. Nunca me narró «la cocina» de esto y se murió hace dos años. Y lo que lo extraño….

Nada misteriosamente, el gobierno de Mauricio Macri le cortó a la CNEA el presupuesto de 2015 a la mitad, y lo dejó ahí, clavado y en pesos, hasta 2019. Por lo cual todos los proyectos críticos se quedaron sin plata, y el RA-10 todavía a fecha de hoy sigue inconcluso, a un lucro cesante para la Argentina que es creciente, y no creo que el citado expresidente quiera compensar de su bolsillo. La obra sigue tenazmente dirigida por Herman Blaumann, quien se niega a jubilarse antes de concluirla. Ya hablé de los personajes nucleares, de su vehemencia y su constancia.

Puerto Rico, aunque en condición de exclave pobre, es parte de los EEUU. Pero como en todo ese país, «from sea to shining sea», hace décadas que nadie construye reactores de irradiación a precio razonable y la salud pública jamás existió, las mujeres que dirigen Coqui Pharma buscaron al mejor proveedor mundial: se llama INVAP y es de Bariloche, Río Negro, Argentina.

Tomá mate.

Reitero: este texto es viejo. Aquella venta de tecnología nuclear argentina a los EEUU era como venderle hielo a los esquimales. Probablemente habría tenido un valor simbólico intolerable no para Puerto Rico, sino para los EEUU. La operación se cayó no sin alguna zancadilla diplomática de la que nos enteraremos dentro de mucho tiempo, o quizás nunca.

Añado que EEUU, que necesita diagnósticos por imagen nuclear de alta calidad, al menos para su gente rica, estuvo toda esta última década recibiendo molibdeno 99m producido por un reactor muy en las antípodas: el OPAL de Sydney, Australia. Planta diseñada y construida por INVAP entre 2000 y 2006. Considerada todavía hoy la mejor del mundo, por disponibilidad y equipamiento.

Sí, tomá mate, tío.

Compatriotas, ya saldremos de la noche.

La tecnología es la alternativa por excelencia a los autos a batería

La tecnología es la alternativa por excelencia a los autos a batería

Muchas otras ciudades europeas adoptaron la propulsión a través de hidrógeno, como París, donde ya se ven en la calle los Toyota Mirai transportando pasajeros

Muchas otras ciudades europeas adoptaron la propulsión a través de hidrógeno, como París, donde ya se ven en la calle los Toyota Mirai transportando pasajeros

Telemanipulación de radiosótipos obtenidos en el RA-3, hasta ahora la única fuente de radiofármacos de diagnóstico y tratamiento del Mercosur. Los yanquis quisieron construirlo para nosotros, y les apostamos buena plata a que lo haríamos sin ellos. Terminaron pagándonos como duques. Los viejos tiempos casi caballerosos…

Aquella bomba atómica de Indira Gandhi en 1974 cambió, para mal, nuestras perspectivas e historia como país nuclear. Nos volvió lo que somos hoy: mucho menos que lo que parecía seríamos.

Por empezar, Smiling Buddha cambió la política externa del mandón regional, la Gran Democracia del Norte. Antes del 18 de mayo de 1974, los EEUU eran tolerantes con algunos desarrollos duales de estados periféricos donde ellos tuvieran influencia, siempre que no estuvieran alineados con la URSS o con China. Ante su mirada, éramos casi soportables. Un dogo grandote puede permitirse algunas pulgas. Si son SUS pulgas.

Lo que siguió a Smiling Buddha continúa desde entonces. La doctrina oficial del State Department para países periféricos con programas nucleares independientes es un infierno de coerción, chantaje, mentiras y eventual violencia armada, sea por intervención interna a través de cipayos/zapallos a la orden, o con los Marines cuando tales cipayos/zapallos fallan.

En 2003, parte de la OTAN lanzó una ocupación ilegal de Irak bajo la acusación de que ese país tenía un programa de armas nucleares, manifiestamente falsa según el entonces director del OIEA, Mohammed ElBaradei, y de su cuerpo técnico internacional de inspectores. La única consecuencia de ese acto de integridad científica y coraje político fue que a Baradei le dieron el olivo y nombraron a Yuyika Amano, japonés y mandadero, pero respetemos al finado. Hasta que no se muestre lo contrario, los EEUU mandan en el OIEA, es oficial.

A partir de 1974, tendría costos enormes todo error que cometiéramos los dos únicos países sudacas verdaderamente nucleares: Brasil y Argentina. No lo cuento a México por motivos ya explicados: los primos nunca intentaron un desarrollo atómico verdaderamente propio. De hecho, el país que cometió más equivocaciones (Brasil) terminó trabajando décadas al puro ñudo para desembocar en su actual enanismo nuclear. Ojo, dicho desde la más pura igualdad, los argentinos, por un camino mucho más arduo, llegamos a un sitio parecido. Pero quién nos quita lo sudado…

Si algo diferencia los errores brasileños de los nuestros es la escala: los de los vecinos son desmesurados. Empezaron apostando millones a un “desarrollismo facilongo”, confiados en que el desarrollo tecnológico atómico no difería tanto del metalúrgico o metalmecánico: si negociabas a lo grande con los grandes proveedores externos, el avance era inevitable gracias a las transferencias de tecnología, y ésas se conseguían a pura chequera. Garpando como un duque, pasabas de país de fazendas, coroneles del cacao y brancas praias a país de industria pesada y/o de alta complejidad.

Nosotros operábamos un poco en las antípodas sabatianas de ese pensamiento brasuca de fazendeiros y coroneles demasiado ricos: toda vez que hemos necesitado contar con nueva tecnología estratégica, como la de la metalurgia del zirconio, o la del agua pesada, o la del enriquecimiento de uranio, primero probamos tratar de comprarla, sin mayores esperanzas.

A la cuarta o quinta negativa, ya estábamos desarrollándola nosotros, porque para algo tenemos educación pública desde 1884, y desde la Reforma de 1918, unas universidades que producen unos físicos, químicos e ingenieros de la gran siete, y desde 1949, gratuidad de las universidades nacionales, y desde 1955, el Instituto Balseiro, esa universidad nuclear de la CNEA y la Universidad de Cuyo.

Años más tarde, cuando anunciábamos «urbi et orbi» que hacíamos esponja de circonio, o agua pesada, o uranio ligeramente enriquecido, se formaba cola de proveedores en la puerta que nos prometían lo mismo que ya teníamos, pero más barato. «Story of our life», como dicen en Hollywood. Lo dicho, lo nuestro es el camino áspero.

Los vecinos brasucas tardaron un par de décadas en darse cuenta que la Westinghouse, la General Electric y la Siemens KWU o la división nuclear de Electricité de France no operan del mismo modo que la General Motors o la Volkswagen: las empresas atómicas occidentales son estatales o están controladas por sus estados. No les iban a vender la autonomía tecnológica en lo atómico. Ésa sólo se cocina en casa. Y la receta no sale de la cocina.

Cuando entendió el juego, el Brasil se bandeó en la dirección opuesta: el camino más rápido posible hacia la bomba, que en todo el mundo suele ser el modo milico de pensar lo atómico. El dictador Ernesto Geisel diseñó el famoso Programa Nuclear Paralelo, con plena aprobación de la burguesía local, por esa fuerza histórica que les da a los brasileños haber sido antes imperio que república.

Pero los militares brasileños se tirotearon las patas: hicieron todo tan a espaldas del respetado público, tan a lo bruto, y con un dinámica tan marcial de “vamos a la bomba y después vemos”, que al presidente estadounidense Jimmy Carter, ex reactorista nuclear de la US Navy, no le costó demasiada extorsión estrangularlos.

El Brasil de la agroindustria, la carne y el cuero ya dependía mucho del libre ingreso al mercado estadounidense, y lo mismo el Brasil del acero. La capitulación brasileña quedó marcada por una cena de estado con las esposas de ambos mandamases, en Planalto. No sé cómo cocinan en Planalto, y tampoco si Geisel llegó a digerir la lista de “no esto, no lo otro, tampoco esto otro” que debió firmar antes.

Después de lo de la India, los yanquis no iban a tolerar desarrollos nucleares independientes “in their own backyard”, que venimos a ser los sudacas.

Para dejarlo bien claro, en 1978 Carter dio por muertos una serie de acuerdos que venían de la década del ’50 para la provisión de Argentina de uranio enriquecido al 90%. Es el tipo de combustible que usaban antes de 1974 la mayor parte de los reactores de investigación del mundo. Sí, el lector tiene razón, eso es “grado bomba”. Nunca era suficiente la cantidad vendida como para hacer armas, las inspecciones sorpresa del OIEA eran constantes y no había renovación de entregas si uno no devolvía a la USAEC el núcleo ya gastado, sin que faltara un miligramo.

Por supuesto, Carter adujo que estaba penalizando a nuestros militares por su política de represión salvaje: quizás estaban aplicando demasiado bien las artes de infiltración, tortura y secuestro que habían aprendido de los militares yanquis en “La Escuela de las Américas”, en Panamá. Carter, por su parte, puede haber sido un individuo compasivo, no lo afirmo ni lo niego, pero creo que en esas alturas del poder mundial los caciques son caciques, no personas, que sus políticas son bastante impersonales, y sin importar quién viva en la Casa Blanca, las fija una burocracia muy profesional y estable, la del vecino State Department.

También es posible que Carter, ingeniero atómico, haya sentido como una intromisión en “su propio backyard” (el de la General Electric, la Westinghouse y la Babcock & Wilcox) nuestra venta de ¡dos reactores dos! a Perú. No nos alcanzaba con uno. ¡Danger!

En 1974, ante “Smiling Buddha”, el primer bombazo indio, todo esto la dirección de la CNEA lo vio venir con resignada claridad. “Qué hijos de Buda”, fue el comentario. Sabían que se les venía la noche. Podían soportarla. Lo que no creo que supieran es que sería tan oscura y larga.

Rescato casi con ternura una anécdota de tiempos pre-Indira, una postal alegre de cuando la CNEA entraba en etapa industrial y se hacía grande en cuadros e instalaciones, y eso era celebrado hasta por diarios tan conservadores y proyanquis como “La Prensa”. Y es más, hasta los EEUU toleraban deportivamente nuestros desacatos porque, con nosotros, no había mejores opciones.

Lo que sigue parece “política-ficción”, pero es real y se publicó dos veces, la última en el número 27-28 de la revista de la CNEA de 2007. Es un artículo sobre el viejo RA-3 de Ezeiza, que desde 1973 produce todos los radioisótopos de medicina nuclear usados en Argentina y el sur de Brasil. Es un recuadro, con el siguiente título: “Los U$ 350.000”

“A comienzos de la década del ‘60, como muchos otros países que se embarcaron en el desarrollo nuclear, Argentina recibió el ofrecimiento de un subsidio de U$S 350.000 del gobierno estadounidense para la construcción de un reactor de investigación de 5 MW, a ser provisto por General Dynamics.

“La CNEA respondió que, en lugar de comprar el reactor, lo iba a diseñar y construir, ante lo cual la contraparte estadounidense, uniendo escepticismo a un dejo de apuesta, resolvió que si la CNEA tenía éxito en su empresa, recibiría el subsidio.

“El acto de inauguración del reactor RA-3 fue presidido por el Presidente de la Nación, Gral. J. C. Onganía, el Cardenal Primado A. Caggiano, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Gral. F. Imaz, ministros, embajadores, los presidentes de las Comisiones de Energía Atómica de Brasil, Israel y Chile y el representante de EEUU, L. Saccio.

“Luego de las alocuciones de Onganía y Quihillalt, Mr. Saccio hizo entrega del subsidio de 350.000 dólares ´para la operación del reactor RA-3´…La apuesta había sido ganada.”.

El RA-3, la primera obra grande completa dirigida por el ya nombrado Jorge Cosentino, todavía es la única fuente local de radioisótopos de diagnóstico y tratamiento de enfermedades severas (oncológicas, cardiológicas, metabólicas, autoinmunes) de la Argentina y el sur de Brasil. El más valioso de todos esos nucleídos, el tecnecio 99 (llamado también molibdeno 99m, por su precursor radiológico), está en desabastecimiento en todo el Hemisferio Norte.

Esta situación durará toda esta década según previsiones de la OCDE, y eso es una tragedia médica convenientemente omitida por los medios europeos y yanquis, y que está costando decenas de miles de vidas. Sorprendentemente, a los europeos la salud pública está empezando a no importarles absolutamente un velín. Entre los autodenominados americanos eso es fundacional. (Lectores, esto fue escrito en 2010).

Addendae de 2023: el RA-3, que ya fue repotenciado tres veces porque la demanda de medicina nuclear crece en flecha, ya está bastante achacoso y al límite de su vida útil. Ojalá don Cosentino, a quien también le debemos la mitad de la central nuclear de Embalse, pudiera ver lo que viene aguantando este titán.

Lo vamos a reemplazar por el RA-10, tres veces más potente y nuevecito. Ese reactor nos puede dar el control de entre el 20 y el 30% del mercado mundial de molibdeno 99m, que a fecha de 2021 valía U$ 2600 millones, y en 2030 se estima en U$ 6000 millones. En suma, que de haberse terminado a tiempo el RA-10 nos habría hecho ganar entre U$ 520 y U$ 780 millones en 2021. Alguien nos hizo perder esa plata.

Si no pintan nuevos competidores con mejores reactores, o tecnologías disruptivas y más baratas para producir molibdeno 99m, o nuevos presidentes cipayos/zapallos, en 2030 el RA-10 nos podría estar dando de U$ 1200 a U$ 1800. No está mal para una planta que habrá costado a lo sumo U$ 400, y durará al menos medio siglo en operaciones. Y eso vendiendo un único producto. Un reactor como el RA-10 puede producir decenas de otros.

Al haberse hecho un nombre INVAP en el minúsculo mercado de reactores de irradiación o mulipropósito, abrochó dos ventas más: la de un reactor mucho más potente aún que el RA-10 en Holanda, el de Petten. Es una venta que a INVAP le costó décadas, ya que ganó la licitación contra otros dos semifinalistas (Rusia y Corea) en 2008, Holanda anuló la compra por la crisis financiera de aquel año, se reconcursó y en 2018 le volvimos a ganar a los mismos semifinalistas.

Estamos hablando de unos U$ 600 millones, pero es difícil ponerle costo final a esa planta porque los holandeses viven haciéndole cambios y retoques a la ingeniería básica. Ese mismo año, 2018, Arabia Saudita nos dió el «sí» para un reactor más chico, una unidad para formación de personal de ésas que INVAP hace de taquito.

Una empresa de Puerto Rico, la sorprendente Coqui Pharma, ha decidido dotarse de un par de reactorcitos modernos ante lo intolerable que resulta para su directorio que un habitante del país más rico de la tierra no pueda hacerse un estudio de imagen 100% fiable de su perfusión coronaria, o cerebral. Es un raro directorio el de Coqui: ni un hombre.

Lo dicho antes, ésta es información vieja. Misteriosamente, con todo ya firmado y sellado entre Coqui e INVAP, esa venta se cayó. Los detalles de la zancadilla tal vez los tenga Carmen Bigles, la dueña y CEO de Coqui, pero no creo que pueda contarme nada. El otro que quizás me habría batido la justa era Héctor «Cacho» Othegui, amigo y CEO de INVAP, pero Cacho sabía coserse la boca con alambre, cuando hacía falta. Nunca me narró «la cocina» de esto y se murió hace dos años. Y lo que lo extraño….

Nada misteriosamente, el gobierno de Mauricio Macri le cortó a la CNEA el presupuesto de 2015 a la mitad, y lo dejó ahí, clavado y en pesos, hasta 2019. Por lo cual todos los proyectos críticos se quedaron sin plata, y el RA-10 todavía a fecha de hoy sigue inconcluso, a un lucro cesante para la Argentina que es creciente, y no creo que el citado expresidente quiera compensar de su bolsillo. La obra sigue tenazmente dirigida por Herman Blaumann, quien se niega a jubilarse antes de concluirla. Ya hablé de los personajes nucleares, de su vehemencia y su constancia.

Puerto Rico, aunque en condición de exclave pobre, es parte de los EEUU. Pero como en todo ese país, «from sea to shining sea», hace décadas que nadie construye reactores de irradiación a precio razonable y la salud pública jamás existió, las mujeres que dirigen Coqui Pharma buscaron al mejor proveedor mundial: se llama INVAP y es de Bariloche, Río Negro, Argentina.

Tomá mate.

Reitero: este texto es viejo. Aquella venta de tecnología nuclear argentina a los EEUU era como venderle hielo a los esquimales. Probablemente habría tenido un valor simbólico intolerable no para Puerto Rico, sino para los EEUU. La operación se cayó no sin alguna zancadilla diplomática de la que nos enteraremos dentro de mucho tiempo, o quizás nunca.

Añado que EEUU, que necesita diagnósticos por imagen nuclear de alta calidad, al menos para su gente rica, estuvo toda esta última década recibiendo molibdeno 99m producido por un reactor muy en las antípodas: el OPAL de Sydney, Australia. Planta diseñada y construida por INVAP entre 2000 y 2006. Considerada todavía hoy la mejor del mundo, por disponibilidad y equipamiento.

Sí, tomá mate, tío.

Compatriotas, ya saldremos de la noche.

Telemanipulación de radiosótipos obtenidos en el RA-3, hasta ahora la única fuente de radiofármacos de diagnóstico y tratamiento del Mercosur. Los yanquis quisieron construirlo para nosotros, y les apostamos buena plata a que lo haríamos sin ellos. Terminaron pagándonos como duques. Los viejos tiempos casi caballerosos…

Aquella bomba atómica de Indira Gandhi en 1974 cambió, para mal, nuestras perspectivas e historia como país nuclear. Nos volvió lo que somos hoy: mucho menos que lo que parecía seríamos.

Por empezar, Smiling Buddha cambió la política externa del mandón regional, la Gran Democracia del Norte. Antes del 18 de mayo de 1974, los EEUU eran tolerantes con algunos desarrollos duales de estados periféricos donde ellos tuvieran influencia, siempre que no estuvieran alineados con la URSS o con China. Ante su mirada, éramos casi soportables. Un dogo grandote puede permitirse algunas pulgas. Si son SUS pulgas.

Lo que siguió a Smiling Buddha continúa desde entonces. La doctrina oficial del State Department para países periféricos con programas nucleares independientes es un infierno de coerción, chantaje, mentiras y eventual violencia armada, sea por intervención interna a través de cipayos/zapallos a la orden, o con los Marines cuando tales cipayos/zapallos fallan.

En 2003, parte de la OTAN lanzó una ocupación ilegal de Irak bajo la acusación de que ese país tenía un programa de armas nucleares, manifiestamente falsa según el entonces director del OIEA, Mohammed ElBaradei, y de su cuerpo técnico internacional de inspectores. La única consecuencia de ese acto de integridad científica y coraje político fue que a Baradei le dieron el olivo y nombraron a Yuyika Amano, japonés y mandadero, pero respetemos al finado. Hasta que no se muestre lo contrario, los EEUU mandan en el OIEA, es oficial.

A partir de 1974, tendría costos enormes todo error que cometiéramos los dos únicos países sudacas verdaderamente nucleares: Brasil y Argentina. No lo cuento a México por motivos ya explicados: los primos nunca intentaron un desarrollo atómico verdaderamente propio. De hecho, el país que cometió más equivocaciones (Brasil) terminó trabajando décadas al puro ñudo para desembocar en su actual enanismo nuclear. Ojo, dicho desde la más pura igualdad, los argentinos, por un camino mucho más arduo, llegamos a un sitio parecido. Pero quién nos quita lo sudado…

Si algo diferencia los errores brasileños de los nuestros es la escala: los de los vecinos son desmesurados. Empezaron apostando millones a un “desarrollismo facilongo”, confiados en que el desarrollo tecnológico atómico no difería tanto del metalúrgico o metalmecánico: si negociabas a lo grande con los grandes proveedores externos, el avance era inevitable gracias a las transferencias de tecnología, y ésas se conseguían a pura chequera. Garpando como un duque, pasabas de país de fazendas, coroneles del cacao y brancas praias a país de industria pesada y/o de alta complejidad.

Nosotros operábamos un poco en las antípodas sabatianas de ese pensamiento brasuca de fazendeiros y coroneles demasiado ricos: toda vez que hemos necesitado contar con nueva tecnología estratégica, como la de la metalurgia del zirconio, o la del agua pesada, o la del enriquecimiento de uranio, primero probamos tratar de comprarla, sin mayores esperanzas.

A la cuarta o quinta negativa, ya estábamos desarrollándola nosotros, porque para algo tenemos educación pública desde 1884, y desde la Reforma de 1918, unas universidades que producen unos físicos, químicos e ingenieros de la gran siete, y desde 1949, gratuidad de las universidades nacionales, y desde 1955, el Instituto Balseiro, esa universidad nuclear de la CNEA y la Universidad de Cuyo.

Años más tarde, cuando anunciábamos «urbi et orbi» que hacíamos esponja de circonio, o agua pesada, o uranio ligeramente enriquecido, se formaba cola de proveedores en la puerta que nos prometían lo mismo que ya teníamos, pero más barato. «Story of our life», como dicen en Hollywood. Lo dicho, lo nuestro es el camino áspero.

Los vecinos brasucas tardaron un par de décadas en darse cuenta que la Westinghouse, la General Electric y la Siemens KWU o la división nuclear de Electricité de France no operan del mismo modo que la General Motors o la Volkswagen: las empresas atómicas occidentales son estatales o están controladas por sus estados. No les iban a vender la autonomía tecnológica en lo atómico. Ésa sólo se cocina en casa. Y la receta no sale de la cocina.

Cuando entendió el juego, el Brasil se bandeó en la dirección opuesta: el camino más rápido posible hacia la bomba, que en todo el mundo suele ser el modo milico de pensar lo atómico. El dictador Ernesto Geisel diseñó el famoso Programa Nuclear Paralelo, con plena aprobación de la burguesía local, por esa fuerza histórica que les da a los brasileños haber sido antes imperio que república.

Pero los militares brasileños se tirotearon las patas: hicieron todo tan a espaldas del respetado público, tan a lo bruto, y con un dinámica tan marcial de “vamos a la bomba y después vemos”, que al presidente estadounidense Jimmy Carter, ex reactorista nuclear de la US Navy, no le costó demasiada extorsión estrangularlos.

El Brasil de la agroindustria, la carne y el cuero ya dependía mucho del libre ingreso al mercado estadounidense, y lo mismo el Brasil del acero. La capitulación brasileña quedó marcada por una cena de estado con las esposas de ambos mandamases, en Planalto. No sé cómo cocinan en Planalto, y tampoco si Geisel llegó a digerir la lista de “no esto, no lo otro, tampoco esto otro” que debió firmar antes.

Después de lo de la India, los yanquis no iban a tolerar desarrollos nucleares independientes “in their own backyard”, que venimos a ser los sudacas.

Para dejarlo bien claro, en 1978 Carter dio por muertos una serie de acuerdos que venían de la década del ’50 para la provisión de Argentina de uranio enriquecido al 90%. Es el tipo de combustible que usaban antes de 1974 la mayor parte de los reactores de investigación del mundo. Sí, el lector tiene razón, eso es “grado bomba”. Nunca era suficiente la cantidad vendida como para hacer armas, las inspecciones sorpresa del OIEA eran constantes y no había renovación de entregas si uno no devolvía a la USAEC el núcleo ya gastado, sin que faltara un miligramo.

Por supuesto, Carter adujo que estaba penalizando a nuestros militares por su política de represión salvaje: quizás estaban aplicando demasiado bien las artes de infiltración, tortura y secuestro que habían aprendido de los militares yanquis en “La Escuela de las Américas”, en Panamá. Carter, por su parte, puede haber sido un individuo compasivo, no lo afirmo ni lo niego, pero creo que en esas alturas del poder mundial los caciques son caciques, no personas, que sus políticas son bastante impersonales, y sin importar quién viva en la Casa Blanca, las fija una burocracia muy profesional y estable, la del vecino State Department.

También es posible que Carter, ingeniero atómico, haya sentido como una intromisión en “su propio backyard” (el de la General Electric, la Westinghouse y la Babcock & Wilcox) nuestra venta de ¡dos reactores dos! a Perú. No nos alcanzaba con uno. ¡Danger!

En 1974, ante “Smiling Buddha”, el primer bombazo indio, todo esto la dirección de la CNEA lo vio venir con resignada claridad. “Qué hijos de Buda”, fue el comentario. Sabían que se les venía la noche. Podían soportarla. Lo que no creo que supieran es que sería tan oscura y larga.

Rescato casi con ternura una anécdota de tiempos pre-Indira, una postal alegre de cuando la CNEA entraba en etapa industrial y se hacía grande en cuadros e instalaciones, y eso era celebrado hasta por diarios tan conservadores y proyanquis como “La Prensa”. Y es más, hasta los EEUU toleraban deportivamente nuestros desacatos porque, con nosotros, no había mejores opciones.

Lo que sigue parece “política-ficción”, pero es real y se publicó dos veces, la última en el número 27-28 de la revista de la CNEA de 2007. Es un artículo sobre el viejo RA-3 de Ezeiza, que desde 1973 produce todos los radioisótopos de medicina nuclear usados en Argentina y el sur de Brasil. Es un recuadro, con el siguiente título: “Los U$ 350.000”

“A comienzos de la década del ‘60, como muchos otros países que se embarcaron en el desarrollo nuclear, Argentina recibió el ofrecimiento de un subsidio de U$S 350.000 del gobierno estadounidense para la construcción de un reactor de investigación de 5 MW, a ser provisto por General Dynamics.

“La CNEA respondió que, en lugar de comprar el reactor, lo iba a diseñar y construir, ante lo cual la contraparte estadounidense, uniendo escepticismo a un dejo de apuesta, resolvió que si la CNEA tenía éxito en su empresa, recibiría el subsidio.

“El acto de inauguración del reactor RA-3 fue presidido por el Presidente de la Nación, Gral. J. C. Onganía, el Cardenal Primado A. Caggiano, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Gral. F. Imaz, ministros, embajadores, los presidentes de las Comisiones de Energía Atómica de Brasil, Israel y Chile y el representante de EEUU, L. Saccio.

“Luego de las alocuciones de Onganía y Quihillalt, Mr. Saccio hizo entrega del subsidio de 350.000 dólares ´para la operación del reactor RA-3´…La apuesta había sido ganada.”.

El RA-3, la primera obra grande completa dirigida por el ya nombrado Jorge Cosentino, todavía es la única fuente local de radioisótopos de diagnóstico y tratamiento de enfermedades severas (oncológicas, cardiológicas, metabólicas, autoinmunes) de la Argentina y el sur de Brasil. El más valioso de todos esos nucleídos, el tecnecio 99 (llamado también molibdeno 99m, por su precursor radiológico), está en desabastecimiento en todo el Hemisferio Norte.

Esta situación durará toda esta década según previsiones de la OCDE, y eso es una tragedia médica convenientemente omitida por los medios europeos y yanquis, y que está costando decenas de miles de vidas. Sorprendentemente, a los europeos la salud pública está empezando a no importarles absolutamente un velín. Entre los autodenominados americanos eso es fundacional. (Lectores, esto fue escrito en 2010).

Addendae de 2023: el RA-3, que ya fue repotenciado tres veces porque la demanda de medicina nuclear crece en flecha, ya está bastante achacoso y al límite de su vida útil. Ojalá don Cosentino, a quien también le debemos la mitad de la central nuclear de Embalse, pudiera ver lo que viene aguantando este titán.

Lo vamos a reemplazar por el RA-10, tres veces más potente y nuevecito. Ese reactor nos puede dar el control de entre el 20 y el 30% del mercado mundial de molibdeno 99m, que a fecha de 2021 valía U$ 2600 millones, y en 2030 se estima en U$ 6000 millones. En suma, que de haberse terminado a tiempo el RA-10 nos habría hecho ganar entre U$ 520 y U$ 780 millones en 2021. Alguien nos hizo perder esa plata.

Si no pintan nuevos competidores con mejores reactores, o tecnologías disruptivas y más baratas para producir molibdeno 99m, o nuevos presidentes cipayos/zapallos, en 2030 el RA-10 nos podría estar dando de U$ 1200 a U$ 1800. No está mal para una planta que habrá costado a lo sumo U$ 400, y durará al menos medio siglo en operaciones. Y eso vendiendo un único producto. Un reactor como el RA-10 puede producir decenas de otros.

Al haberse hecho un nombre INVAP en el minúsculo mercado de reactores de irradiación o mulipropósito, abrochó dos ventas más: la de un reactor mucho más potente aún que el RA-10 en Holanda, el de Petten. Es una venta que a INVAP le costó décadas, ya que ganó la licitación contra otros dos semifinalistas (Rusia y Corea) en 2008, Holanda anuló la compra por la crisis financiera de aquel año, se reconcursó y en 2018 le volvimos a ganar a los mismos semifinalistas.

Estamos hablando de unos U$ 600 millones, pero es difícil ponerle costo final a esa planta porque los holandeses viven haciéndole cambios y retoques a la ingeniería básica. Ese mismo año, 2018, Arabia Saudita nos dió el «sí» para un reactor más chico, una unidad para formación de personal de ésas que INVAP hace de taquito.

Una empresa de Puerto Rico, la sorprendente Coqui Pharma, ha decidido dotarse de un par de reactorcitos modernos ante lo intolerable que resulta para su directorio que un habitante del país más rico de la tierra no pueda hacerse un estudio de imagen 100% fiable de su perfusión coronaria, o cerebral. Es un raro directorio el de Coqui: ni un hombre.

Lo dicho antes, ésta es información vieja. Misteriosamente, con todo ya firmado y sellado entre Coqui e INVAP, esa venta se cayó. Los detalles de la zancadilla tal vez los tenga Carmen Bigles, la dueña y CEO de Coqui, pero no creo que pueda contarme nada. El otro que quizás me habría batido la justa era Héctor «Cacho» Othegui, amigo y CEO de INVAP, pero Cacho sabía coserse la boca con alambre, cuando hacía falta. Nunca me narró «la cocina» de esto y se murió hace dos años. Y lo que lo extraño….

Nada misteriosamente, el gobierno de Mauricio Macri le cortó a la CNEA el presupuesto de 2015 a la mitad, y lo dejó ahí, clavado y en pesos, hasta 2019. Por lo cual todos los proyectos críticos se quedaron sin plata, y el RA-10 todavía a fecha de hoy sigue inconcluso, a un lucro cesante para la Argentina que es creciente, y no creo que el citado expresidente quiera compensar de su bolsillo. La obra sigue tenazmente dirigida por Herman Blaumann, quien se niega a jubilarse antes de concluirla. Ya hablé de los personajes nucleares, de su vehemencia y su constancia.

Puerto Rico, aunque en condición de exclave pobre, es parte de los EEUU. Pero como en todo ese país, «from sea to shining sea», hace décadas que nadie construye reactores de irradiación a precio razonable y la salud pública jamás existió, las mujeres que dirigen Coqui Pharma buscaron al mejor proveedor mundial: se llama INVAP y es de Bariloche, Río Negro, Argentina.

Tomá mate.

Reitero: este texto es viejo. Aquella venta de tecnología nuclear argentina a los EEUU era como venderle hielo a los esquimales. Probablemente habría tenido un valor simbólico intolerable no para Puerto Rico, sino para los EEUU. La operación se cayó no sin alguna zancadilla diplomática de la que nos enteraremos dentro de mucho tiempo, o quizás nunca.

Añado que EEUU, que necesita diagnósticos por imagen nuclear de alta calidad, al menos para su gente rica, estuvo toda esta última década recibiendo molibdeno 99m producido por un reactor muy en las antípodas: el OPAL de Sydney, Australia. Planta diseñada y construida por INVAP entre 2000 y 2006. Considerada todavía hoy la mejor del mundo, por disponibilidad y equipamiento.

Sí, tomá mate, tío.

Compatriotas, ya saldremos de la noche.