Enrique Garabetyan

¿Disfrute o carga? Cuando la encuesta hecha por el Centro de Investigaciones Sociales de la UADE y Voices! indagó sobre el modo de encarar las responsabilidades que tienen los padres y las madres en relación con las actividades escolares de los chicos, resultó que 7 de cada 10 encuestados afirmaron que “disfrutan” al momento de poder ayudar en esas tareas. Mientras tanto, un 12% comentó que era algo que le resultaba indiferente, y el 8% reconoció que es una responsabilidad que podría ser catalogada como una “carga pesada”. Finalmente, el 6% de los participantes confesó que no se ocupa de esas tareas. En cuanto a las diferencias por género, tanto hombres como mujeres afirman, en un porcentaje similar, que disfrutan de encargarse de las actividades escolares de los hijos/hijas. Sin embargo, en el momento de calificar esa ayuda como una “carga pesada”, las mujeres parecen tener un mayor conocimiento de causa, ya que ellas son quienes más reconocen esa realidad como tal (11% vs 5%).Estudio en Argentina: las madres siguen llevando el peso a la hora de afrontar las tareas de la escolaridad

Evidencia genética: La ocupación humana de Sudamérica habría ocurrido hace más de 18 mil años

Un grupo de investigación del CONICET secuenció completamente un conjunto de muestras pertenecientes a linajes nativos del continente y pudo determinar cuándo fueron las primeras poblaciones. Además, el estudio da cuenta del impacto que tuvo sobre aquellos grupos un periodo de cambio climático acontecido cerca de 12 mil años atrás

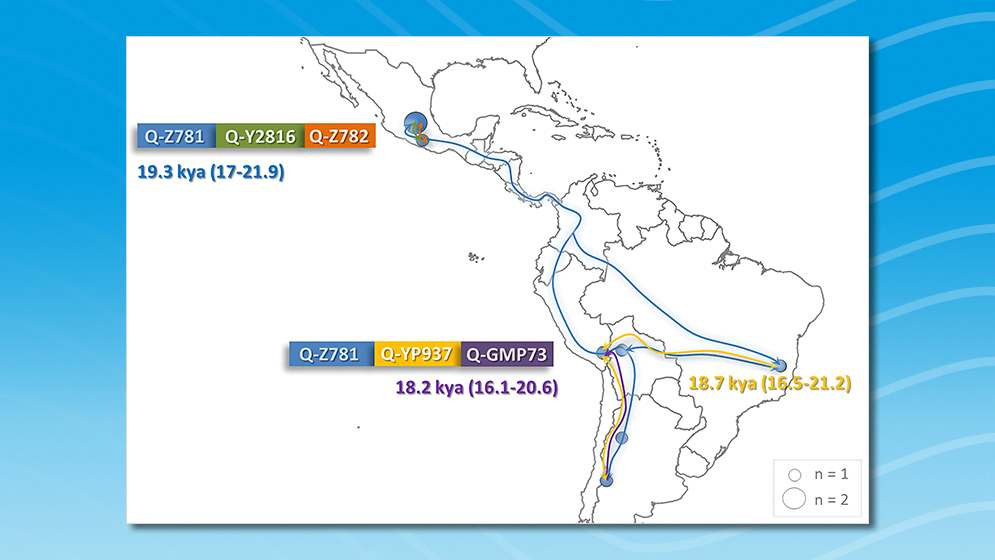

El poblamiento de América es el eje de un interesante e incesante debate desde hace décadas, y aún hoy las preguntas sobre cuándo y dónde se establecieron con certeza los primeros grupos humanos permanecen abiertas. Las hipótesis son varias: el modelo conocido como teoría Clovis postula que los asentamientos iniciales tuvieron lugar hace alrededor de 13 mil años con la cultura Clovis en América del Norte; otro modelo, que es el que actualmente reúne mayor evidencia, propone que el ingreso a América fue 18.500 años atrás, pero la llegada a América del Sur se dio muchos miles de años después; y una tercera vertiente, que cuenta con varios sitios arqueológicos que la refrendan, ubica la llegada de los primeros humanos a Sudamérica hace más de 18 mil años. Esta última tendencia acaba de cobrar mayor fuerza gracias a un estudio genético realizado por un equipo de investigación del Instituto Multidisciplinario de Biología Celular (IMBICE, CONICET-UNLP-CICPBA) y publicado en la prestigiosa revista científica Plos One. Basado en la tesis doctoral de Paula Paz Sepúlveda, primera autora de la publicación, el estudio construye un árbol filogenético, es decir un diagrama de relaciones de parentesco, tomando como base las secuencias completas del cromosoma Y –material genético que define exclusivamente al género masculino– de 13 individuos de los que, por estudios anteriores, se sabía que portaban marcas bien típicas de linajes nativos americanos. Esa secuenciación se contrastó con cerca de 100 muestras de bases de datos de secuencias provenientes de distintas partes del mundo y pertenecientes al Haplogrupo Q, una serie de alelos presentes en una región determinada del cromosoma Y que representa a linajes ancestrales del continente.

“Las 13 muestras argentinas que utilizamos fueron recolectadas previamente por el doctor Claudio Bravi, investigador del CONICET en nuestro instituto, en personas con ancestros aborígenes que voluntariamente participaron de distintos proyectos sobre la historia de las poblaciones urbanas del interior del país”, comenta Graciela Bailliet, investigadora del CONICET en el IMBICE y una de las autoras del trabajo. “Las secuencias que presentaban eran de interés para nuestro estudio porque pertenecían a los sub-haplogrupos Q-M848 y Q-Z780, marcas genéticas bien específicas de linajes nativos americanos, el primero en alta frecuencia y el segundo en baja frecuencia en las poblaciones actuales. También, una de las muestras era particularmente interesante porque pertenecía al linaje Q-F4674 que no se identificaba como nativo, pero lo vimos presente y nos llamó la atención para estudiarlo más en profundidad”, añade Paz Sepúlveda.

“Los estudios de filogenia, es decir la historia evolutiva de una especie, realizados a partir de la secuencia completa de material genético son relativamente nuevos”, cuenta Marina Muzzio, investigadora del CONICET en el IMBICE y también autora del trabajo. “Recién en la última década se volvieron más accesibles los costos de las plataformas de secuenciación y los grupos de investigación comenzaron a utilizarlas. En ese sentido, particularmente las secuencias de cromosoma Y nativas americanas son pocas, y nuestro árbol filogenético es lo más robusto que hay en cuanto a cantidad de información”, agrega.

El aporte principal del trabajo es que, gracias a la nueva información que aportan las secuencias completas, logra ubicar temporalmente el ingreso de las primeras poblaciones humanas a Sudamérica antes de los 18 mil años y, además, arroja información sobre cómo fueron las conexiones que se dieron entre los primeros grupos de habitantes: “Surgen interacciones interesantes de ver, como por ejemplo linajes característicos del Nordeste de nuestro país que están relacionados con muestras de los Andes peruanos y de la región Andina de Bolivia con más de 12 mil años de antigüedad. Esto permite cuidar una historia de interacción entre nuestros ancestros, presentando nuevos datos que, en algunos casos, todavía no están en los libros de Historia”, destaca Paz Sepúlveda.

Otro aporte interesante del estudio es la evidencia que arroja sobre el impacto que pudo haber tenido en las primeras poblaciones americanas el periodo de cambio climático abrupto conocido como Younger Dryas, o Dryas reciente, hace aproximadamente 12.800 años, que fue más estudiado en el hemisferio Norte pero que también cuenta con evidencias arqueológicas que sugieren que en el hemisferio Sur provocó la extinción y disminución de la megafauna a gran escala, y la disminución y reorganización de las poblaciones humanas”, comenta Paz Sepúlveda.

En esa línea, el equipo analizó de qué manera la evidencia genética podía dar cuenta del impacto de ese cambio climático en las poblaciones humanas de la época, y observó la forma sorprendente en que “los tiempos de divergencia de prácticamente todos los sublinajes de Q-M848 caen dentro del período de tiempo del Younger Dryas, sugiriendo que este evento pudo haber actuado como fuerza impulsora de su expansión y diversificación. Por otro lado, podría haber causado una baja de los linajes Q-Z780 y Q-F4674, y estos podrían ser parte de linajes mucho más antiguos que estuvieron cerca de la extinción pero lograron sobrevivir y conservarse entre los linajes nativos americanos modernos, aunque en baja frecuencia”, subraya para finalizar.

Basado en la tesis doctoral de Paula Paz Sepúlveda, primera autora de la publicación, el estudio construye un árbol filogenético, es decir un diagrama de relaciones de parentesco, tomando como base las secuencias completas del cromosoma Y –material genético que define exclusivamente al género masculino– de 13 individuos de los que, por estudios anteriores, se sabía que portaban marcas bien típicas de linajes nativos americanos. Esa secuenciación se contrastó con cerca de 100 muestras de bases de datos de secuencias provenientes de distintas partes del mundo y pertenecientes al Haplogrupo Q, una serie de alelos presentes en una región determinada del cromosoma Y que representa a linajes ancestrales del continente.

“Las 13 muestras argentinas que utilizamos fueron recolectadas previamente por el doctor Claudio Bravi, investigador del CONICET en nuestro instituto, en personas con ancestros aborígenes que voluntariamente participaron de distintos proyectos sobre la historia de las poblaciones urbanas del interior del país”, comenta Graciela Bailliet, investigadora del CONICET en el IMBICE y una de las autoras del trabajo. “Las secuencias que presentaban eran de interés para nuestro estudio porque pertenecían a los sub-haplogrupos Q-M848 y Q-Z780, marcas genéticas bien específicas de linajes nativos americanos, el primero en alta frecuencia y el segundo en baja frecuencia en las poblaciones actuales. También, una de las muestras era particularmente interesante porque pertenecía al linaje Q-F4674 que no se identificaba como nativo, pero lo vimos presente y nos llamó la atención para estudiarlo más en profundidad”, añade Paz Sepúlveda.

“Los estudios de filogenia, es decir la historia evolutiva de una especie, realizados a partir de la secuencia completa de material genético son relativamente nuevos”, cuenta Marina Muzzio, investigadora del CONICET en el IMBICE y también autora del trabajo. “Recién en la última década se volvieron más accesibles los costos de las plataformas de secuenciación y los grupos de investigación comenzaron a utilizarlas. En ese sentido, particularmente las secuencias de cromosoma Y nativas americanas son pocas, y nuestro árbol filogenético es lo más robusto que hay en cuanto a cantidad de información”, agrega.

El aporte principal del trabajo es que, gracias a la nueva información que aportan las secuencias completas, logra ubicar temporalmente el ingreso de las primeras poblaciones humanas a Sudamérica antes de los 18 mil años y, además, arroja información sobre cómo fueron las conexiones que se dieron entre los primeros grupos de habitantes: “Surgen interacciones interesantes de ver, como por ejemplo linajes característicos del Nordeste de nuestro país que están relacionados con muestras de los Andes peruanos y de la región Andina de Bolivia con más de 12 mil años de antigüedad. Esto permite cuidar una historia de interacción entre nuestros ancestros, presentando nuevos datos que, en algunos casos, todavía no están en los libros de Historia”, destaca Paz Sepúlveda.

Otro aporte interesante del estudio es la evidencia que arroja sobre el impacto que pudo haber tenido en las primeras poblaciones americanas el periodo de cambio climático abrupto conocido como Younger Dryas, o Dryas reciente, hace aproximadamente 12.800 años, que fue más estudiado en el hemisferio Norte pero que también cuenta con evidencias arqueológicas que sugieren que en el hemisferio Sur provocó la extinción y disminución de la megafauna a gran escala, y la disminución y reorganización de las poblaciones humanas”, comenta Paz Sepúlveda.

En esa línea, el equipo analizó de qué manera la evidencia genética podía dar cuenta del impacto de ese cambio climático en las poblaciones humanas de la época, y observó la forma sorprendente en que “los tiempos de divergencia de prácticamente todos los sublinajes de Q-M848 caen dentro del período de tiempo del Younger Dryas, sugiriendo que este evento pudo haber actuado como fuerza impulsora de su expansión y diversificación. Por otro lado, podría haber causado una baja de los linajes Q-Z780 y Q-F4674, y estos podrían ser parte de linajes mucho más antiguos que estuvieron cerca de la extinción pero lograron sobrevivir y conservarse entre los linajes nativos americanos modernos, aunque en baja frecuencia”, subraya para finalizar. Estudiantes Argentinos crearon un sistema satelital de alerta temprana de incendios

Las imágenes de campos, bosques y pastizales prendiéndose fuego, animales huyendo, viviendas quemadas y personas llorando porque lo habían perdido todo conmovieron profundamente a Alexander, Joaquín, Franco y Ulises, que en 2019 cursaban el último año en la escuela técnica ORT de la ciudad de Buenos Aires. Y decidieron, para su trabajo práctico final, presentar un proyecto de “uso de imágenes satelitales para prevenir incendios”.

Por entonces, Alexander Bodner, Joaquín Chamo, Franco Rodriguez Viau y Ulises Lopez Pacholczak, fundadores de Satellites On Fire, no se imaginaban que iban a terminar creando una empresa y firmando acuerdos con la NASA para analizar imágenes de sus satélites; y con municipios, empresas agropecuarias y centrales de bomberos para prestar sus servicios. Lo cierto es que, terminado el colegio, en 2020 cada uno empezó una carrera universitaria, pero siguieron en contacto para mejorar el proyecto y llevarlo a la práctica. “Diseñamos un software que procesa imágenes de cuatro satélites de órbita baja que giran alrededor de la Tierra y pasan cuatro veces por día por el territorio de Argentina; y las complementamos con las de dos satélites geoestacionarios que acompañan la rotación terrestre y apuntan siempre al mismo lugar. De este modo tenemos información todo el tiempo”, explico en una entrevista a Télam-Confiar Franco Rodriguez Viau (19), actual estudiante de Ingeniería en Inteligencia Artificial y CEO de la compañía. “La tecnología satelital es muy nueva, siempre está avanzando. Alguien que no sabe tanto puede meterse, empezar a jugar y a probar, y terminar ayudando y salvando vidas”, dice Rodriguez Viau. Para analizar las imágenes -que son de acceso libre-, generaron acuerdos tanto con la NASA como con la agencia NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Y se concentraron en el diseño de una plataforma que, a partir de las imágenes satelitales, envíe alertas tempranas de incendios en el territorio argentino.

Del trabajo práctico al emprendimiento

Un desafío adicional para este equipo de jóvenes emprendedores fue el de conformar una empresa desde cero, habiendo recién salido del secundario y sin experiencias laborales previas. “Participamos y ganamos en varios concursos de emprendedores (entre otros, el concurso Innovar del Ministerio de Ciencia, el desafío Impact Apps de la firma Open Space y el 100K Latam, un concurso que organizan el ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos Aires) y el MIT (Massachussets Institute of Technology) y siempre éramos los más jóvenes. Para lograr la confianza de clientes y socios, lo más importante fue la opinión y las referencias de nuestros usuarios”, afirma. “Hay historias conmovedoras, un productor agropecuario de Corrientes nos contó que estaba a 100 kilómetros de su campo cuando recibió el alerta de incendio y pudo llegar a apagarlo. Un bombero voluntario nos agradeció que el aviso les llegó varias horas antes de recibir la comunicación oficial del incendio, y así lograron intervenir antes de que el fuego causara enormes daños”, cuenta.

Incendios intencionales con impacto ambiental

Según datos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) que depende del ministerio de Ambiente, “el 95% de los incendios son producidos por intervenciones humanas”. Entre las principales causas están las quemas de pastizales y bosques para hacer ganadería y agricultura intensivas, o “despejar” terrenos para “desarrollos inmobiliarios”; otras causas importantes son las colillas de cigarrillo mal apagadas y las fogatas. Los factores climáticos como la sequía, las altas temperaturas, así como las heladas y los vientos fuertes contribuyen a la rápida propagación del fuego.

La saga de la Argentina nuclear – XXXVI

- La hora de los tubos

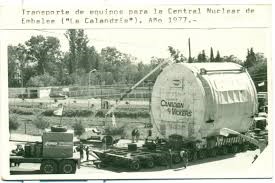

Este tacho gigante que llega a la Central Nuclear Embalse es la calandria, donde 380 tubos de presión que contienen 4560 elementos combustibles con 84 toneladas de dióxido de uranio natural se bañan en agua pesada. Pese a las apariencias, es una pieza más liviana y barata que un recipiente de presión. Casi cualquier metalúrgica grande argentina de los ’70 podía copiarla.

Este tacho gigante que llega a la Central Nuclear Embalse es la calandria, donde 380 tubos de presión que contienen 4560 elementos combustibles con 84 toneladas de dióxido de uranio natural se bañan en agua pesada. Pese a las apariencias, es una pieza más liviana y barata que un recipiente de presión. Casi cualquier metalúrgica grande argentina de los ’70 podía copiarla.

Daniel E. Arias

Los países con mayores reservas de litio

Esto se explica porque se trata de un elemento fundamental para la transición hacia energías limpias, además de la alta demanda de baterías. Por eso, las potencias mundiales miran al «triángulo del litio», ubicado en territorio limítrofe entre Bolivia, Chile y Argentina, donde se encuentra cerca del 80% de las reservas mundiales.

Litio en Argentina

En Argentina, el litio se extrae con minería en salares de Catamarca y Jujuy, mientras que en Salta hay proyectos de exploración. Argentina es el cuarto mayor proveedor mundial de litio, pero la recaudación estatal por su exportación apenas llega al 15% del total minero.

Las empresas extranjeras obtienen el litio y exportan a Asia y Estados Unidos unas 37 mil toneladas anuales, y se estima que la cifra aumentará a 800 mil en cinco años. Sin embargo, si tomamos todas las exportaciones que hace el país, las ganancias del litio representan solo el 0,4%.

Pablo Rutigliano, presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio, explicó el panorama nacional: “Hoy por hoy, el litio se exporta en Argentina por debajo de 10 mil dólares y en el exterior se comercializa en 75 mil dólares.Todo esa brecha queda afuera del país”.

Esto se explica porque se trata de un elemento fundamental para la transición hacia energías limpias, además de la alta demanda de baterías. Por eso, las potencias mundiales miran al «triángulo del litio», ubicado en territorio limítrofe entre Bolivia, Chile y Argentina, donde se encuentra cerca del 80% de las reservas mundiales.

Litio en Argentina

En Argentina, el litio se extrae con minería en salares de Catamarca y Jujuy, mientras que en Salta hay proyectos de exploración. Argentina es el cuarto mayor proveedor mundial de litio, pero la recaudación estatal por su exportación apenas llega al 15% del total minero.

Las empresas extranjeras obtienen el litio y exportan a Asia y Estados Unidos unas 37 mil toneladas anuales, y se estima que la cifra aumentará a 800 mil en cinco años. Sin embargo, si tomamos todas las exportaciones que hace el país, las ganancias del litio representan solo el 0,4%.

Pablo Rutigliano, presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio, explicó el panorama nacional: “Hoy por hoy, el litio se exporta en Argentina por debajo de 10 mil dólares y en el exterior se comercializa en 75 mil dólares.Todo esa brecha queda afuera del país”. YPF analiza el impacto ambiental de un puerto petrolero en Río Negro

Experimentan en gran escala la semana laboral de 4 días

Charlotte Lockhart, empresaria de Nueva Zelanda, fundó la organización que hizo el programa piloto del Reino Unido para reducir la semana laboral a cuatro días, el mayor del mundo hasta ahora.

A finales de 2017, Charlotte Lockhart, una empresaria de Nueva Zelanda, empezó a hablar con su marido de cómo mejorar la productividad después de leer un informe sobre lo baja que era en el Reino Unido. La empresaria tenía su propia compañía de gestión de herencias y pensaron en cómo la vida diaria de las personas afecta a su trabajo. Se preguntaron qué pasaría si le dieran un día libre a sus empleados para resolver las tareas administrativas o familiares habituales. Así hicieron un experimento con su compañía y pidieron a académicos que evaluaran los cambios. Fue un éxito y otras empresas y gobiernos empezaron a llamarles. Con la ayuda de una economista y profesora de Sociología del Boston College, Juliet Schor, desarrollaron un programa de opciones y seguimiento, y lanzaron una organización sin ánimo de lucro aparte dedicada a hacer programas piloto de la semana laboral de cuatro días, 4 Day Week Global. Acaban de terminar el mayor experimento hasta la fecha, en Reino Unido, con unos 3.000 trabajadores y 61 empresas. El resultado es halagüeño: con un día menos de trabajo –o menos horas distribuidas durante varios días– y el mismo sueldo, los empleados están más satisfechos, cumplen con el trabajo y las empresas ganan lo mismo o más, ahorran costos y retienen talento. Después de seis meses de experimento, todas las compañías menos tres van a seguir con el nuevo horario. Ahora 4 Day Week Global está haciendo un programa piloto en Europa y otro específico en Portugal. La empresaria cuenta que está recibiendo solicitudes en particular de España, Italia y Alemania. Su proyecto se financia con lo que cobra por gestionar la prueba y Lockhart dice que está a punto de no costarle dinero. -¿Qué tipo de negocios o sectores son más aptos para la semana de cuatro días? -Puedes hacerlo fácilmente en oficinas. Es fácil pensar en cómo organizar reuniones y ser más eficiente. Pero, curiosamente, tenemos muchas organizaciones que se dedican a la industria manufacturera, la hostelería o la atención de la salud que están teniendo éxito con esto, porque en esos sectores la eficiencia proviene de la parte de producción, a menudo de cosas sencillas: por ejemplo, si queremos ahorrar tiempo, tenemos que reducir la distancia a pie en una planta. La otra cosa que sucede en esas situaciones es que a menudo ese tipo de sectores ya gestionan turnos. Por eso la idea de cambiar la forma en que se usa el tiempo no es un concepto tan extraño para las personas que ya están trabajando por turnos. Curiosamente, hemos descubierto que las personas asalariadas que están acostumbradas a ir a la oficina son las que a veces luchan contra el cambio de horarios porque están acostumbradas a una semana laboral muy estándar y desarrollan hábitos alrededor de ella. A pesar del beneficio de reducir el tiempo de trabajo, tener un día libre completo, entrar más tarde o salir más temprano supone un poco de esfuerzo porque es cambiar hábitos personales. -¿No es más difícil para la sanidad u otros servicios esenciales como el transporte donde estamos viendo falta de personal? -Lo interesante de la conversación es preguntarse por qué falta personal en este momento. Tenemos la misma población y la misma economía. Nada ha cambiado realmente. La cuestión es dónde elige trabajar la gente. Las personas eligen no trabajar en el cuidado de la salud porque no se sienten valoradas allí y eso hace que se quemen. Uno de los mayores gastos para el sistema de salud es capacitar a sanitarios y que luego se vayan porque ya no pueden más. Si podemos alentar a nuestros sanitarios a que se queden porque no los quemamos, eso es un ahorro. Uno de los mayores costes en el cuidado de la salud es cuando los sanitarios se ponen enfermos y hay que cubrir sus bajas. Si reduces ese coste es un ahorro enorme y consigues una fuerza laboral más estable. La otra cosa que se debe considerar con la atención médica en particular es la calidad de la atención que estás recibiendo si las personas que te atienden están agotadas en comparación con la calidad de la atención que recibirás si están descansadas y por lo tanto con una salud mejor. Si están mejor, también estará mejor el paciente. Y eso tiene un beneficio económico para todo el país porque hay menos enfermos. Hay una diferencia si alguien te diagnosticó rápido y bien o si no te tuvieron mucho tiempo en el hospital esperando a que alguien te diera el alta, ocupando una cama y aumentando el riesgo de contagiarte de otra cosa si eres mayor… Hay que replantearse cómo gestionamos a nuestra gente y nuestra atención hospitalaria en gran medida en función de la cantidad de tiempo que le dedicamos. Uno de los mayores gastos para el sistema de salud es capacitar a sanitarios y que luego se vayan porque ya no pueden más. Si podemos alentar a nuestros sanitarios a que se queden porque no los quemamos, eso es un ahorro -¿Puede haber más desigualdad porque algunos sectores ofrecerán más flexibilidad laboral y menos horas de trabajo a la semana y otros no? -Es una muy buena pregunta. Por supuesto, la desigualdad existe ahora y existía antes de la pandemia. La mano de obra simplemente no es igual. Puede haber un aumento de la desigualdad en el corto plazo, pero la ganancia a largo plazo de poder reducir el tiempo de trabajo valdría la pena. Cuando hablo con grupos de mujeres y les pregunto “¿cuántas habéis negociado una semana de cuatro días al volver al trabajo?”, muchas levantan la mano. “¿Vuestro sueldo se redujo al 80%?”. Levantan la mano. “¿Pero habéis hecho el 100% del trabajo?”. Y una vez más la levantan. Yo les digo que si eres una mujer profesional tienes que negociar y reivindicar tu valor porque si tú no lo haces la persona que limpia tu oficina por la noche no tendrá las mismas oportunidades. Y las empresas quieren hacer esto. Esta es una iniciativa que, en términos generales, está siendo impulsada por las empresas en primera instancia. En última instancia, el Gobierno se sumará, la sociedad se sumará y presionaremos por una nueva norma. Incluso en la semana laboral de cinco días, las desigualdades para las personas que limpian las oficinas por la noche existen. A menudo tienen dos o tres trabajos. ¿Y si lo planteamos para que también tengan más tiempo libre? Puede que esas personas sigan trabajando más, pero ¿cómo ponemos el punto de referencia para que la gente sepa que el beneficio puede ser igual para todos? -¿Los gobiernos deberían involucrarse en la regulación de una semana laboral más corta? -En este momento, los gobiernos pueden apoyar los programas piloto. Por ejemplo, lo que estamos haciendo con Portugal es que el Gobierno está aplicando un programa piloto para analizar la idea de la semana laboral reducida y a través de eso evaluar cuáles son los aspectos legislativos que deben tener en cuenta. ¿Necesitan legislar para una semana de horas reducidas o pueden ayudar a las empresas a reducir el tiempo de trabajo de otras maneras? Me refiero a la legislación sobre los días festivos, las horas extras y la jornada laboral. En la mayoría de los países donde no se apoya a las empresas a reducir el tiempo de trabajo hay un marco laboral que se puede ajustar. El primer paso sería evaluar la legislación que ya tienen e intentar hacer mejoras para que si una empresa reduce el horario no sea penalizada. En Portugal el Gobierno está aplicando un programa piloto para analizar la idea de la semana laboral reducida y a través de eso evaluar cuáles son los aspectos legislativos que deben tener en cuenta -¿Ha encontrado diferencias entre países en términos de aceptación o la forma en que eligen hacer sus pilotos? -No mucho. Nuestros pilotos son relativamente flexibles para que las personas elijan cómo quieren hacerlo. Pero todos tienden a seguir un marco estándar porque el marco funciona. Las diferencias se reducen al idioma y hábitos culturales. Ahora tenemos un piloto en Sudáfrica, que tiene una economía muy diferente y donde los problemas giran en torno al desempleo juvenil, el bienestar y el lugar de trabajo. En el Reino Unido, la conversación es sobre el bienestar en el lugar de trabajo, pero también sobre la mejora de la productividad.

Guerra de los chips: Historia y límites de la nueva arma economica de Estados Unidos

El 7 de octubre, un funcionario estadounidense publicó 139 páginas de normativa en un sitio web llamado Registro Federal. En toda Asia Oriental, de Taipei a Nanjing, los ejecutivos de semiconductores entraron en pánico. El gobierno estadounidense reclamaba jurisdicción sobre cada línea de código o pieza de máquina que hubiera pasado por Estados Unidos, y sobre las actividades de cada ciudadano estadounidense, en cualquier lugar del planeta. Las empresas que utilizaban código, equipos o personal estadounidense para fabricar chips informáticos avanzados destinados a China tenían que dejar de hacerlo, so pena de infringir la ley.

Fue una salva de la nueva arma económica favorita de Estados Unidos, la Foreign Direct Product Rule (FDPR). Mientras que algunas sanciones utilizan como arma la ubicuidad del dólar para infligir daño impidiendo que los objetivos lo utilicen, la FDPR intenta utilizar como arma la ubicuidad de la tecnología estadounidense. Permite al gobierno reclamar jurisdicción sobre casi todas las fábricas de chips del mundo, porque casi todas contienen herramientas estadounidenses difíciles de sustituir. TSMC, un fabricante de chips taiwanés, dejó de vender chips avanzados a clientes chinos inmediatamente.

La FDPR se ha convertido en una de las armas más importantes del arsenal estadounidense para la competencia tecnológica con China. Un grupo de presión republicano llama a la Oficina de Industria y Seguridad, la agencia que lo administra, «la punta de la lanza». Jóvenes expertos en política estudian una materia que hace tres años habría provocado bostezos: la legislación sobre el cumplimiento de las normas de exportación.

Esta forma radical de control extraterritorial de las exportaciones no es nueva. El concepto se redactó en 1959. Pero solo en la última década ha pasado de ser una curiosidad normativa a un arma económica de primera línea. A principios de la década de 2010, Kevin Wolf, entonces en el Departamento de Comercio, redactó las dos primeras normas de control de exportaciones que utilizaban la idea. Restringían la exportación a China de productos fabricados con tecnología estadounidense desde cualquier parte del mundo si iban a utilizarse con fines militares o para construir satélites.

Mientras tanto, Estados Unidos también estaba construyendo un caso contra Huawei, un floreciente fabricante chino de equipos de telecomunicaciones del que sospechaba desde hacía tiempo que violaba el embargo y que era un conducto para el espionaje del Gobierno chino. El malestar con las proezas tecnológicas chinas se acentuó con la llegada a la Casa Blanca de los halcones chinos de la administración Trump a principios de 2017.

Solo en mayo de 2019, tras el fracaso de las conversaciones comerciales con China, la administración Trump recurrió a los controles de exportación para atacar a Huawei. Colocó a la firma en una lista de empresas a las que es ilegal exportar tecnología desde Estados Unidos, conocida como la Lista de Entidades -hasta entonces utilizada principalmente para empresas fantasma y frentes terroristas-. Huawei se consideraba ahora una amenaza para la seguridad nacional.

Las compras de tecnología estadounidense por parte de Huawei fueron lo suficientemente importantes como para que a las empresas les mereciera la pena estudiar los detalles. Descubrieron que seguía siendo legal suministrar tecnología estadounidense a Huawei si se enviaba desde fuera de Estados Unidos. Muchas empresas tecnológicas simplemente siguieron suministrando a Huawei a través de instalaciones en el extranjero, siguiendo la letra de la ley.

Esto no solo enfureció a la administración Trump, sino que también molestó a las empresas que fabricaban productos en Estados Unidos. La inclusión de Huawei en la Lista de Entidades les discriminaba. Los fabricantes de chips estadounidenses empezaron a presionar para que se introdujeran cambios. Si se podía impedir que las empresas utilizaran tecnología estadounidense para suministrar a Huawei desde cualquier parte del mundo, las operaciones con sede en Estados Unidos dejarían de estar en desventaja. En agosto de 2020, con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, los funcionarios habían resuelto los problemas. Estados Unidos publicó una fdpr que aislaba a Huawei de tecnología estadounidense y, de hecho, de las cadenas mundiales de suministro de semiconductores.

Las grandes empresas de chips de todo el mundo dejaron de suministrar a Huawei. Los ingresos de la empresa cayeron un 29% en 2021. Sus populares smartphones desaparecieron por completo del mercado. Estados Unidos había encontrado una nueva forma de doblegar a los adversarios que percibía como una amenaza para la seguridad nacional. Pronto tendría la oportunidad de poner a prueba esa herramienta. A finales de 2021, mientras Rusia concentraba fuerzas cerca de la frontera ucraniana, la Casa Blanca pidió a las agencias gubernamentales ideas sobre cómo responder en caso de un ataque nuclear.

invasión. El Departamento de Comercio sugirió una ampliación de la fdpr: Estados Unidos podría hacer al ejército ruso lo que había hecho a Huawei. En febrero de 2022, dos nuevas fdpr aislaron al complejo militar-industrial ruso de todos los elementos estadounidenses de las cadenas mundiales de suministro tecnológico, como parte de un enorme paquete de sanciones puestas en marcha por Estados Unidos y sus aliados.

Estados Unidos afirma que la producción rusa de misiles balísticos hipersónicos se ha reducido drásticamente por falta de semiconductores, y que Rusia ha tenido que recurrir a Irán y Corea del Norte para obtener suministros y equipos.

«Las sanciones y el control de las exportaciones están teniendo consecuencias significativas y duraderas en la base industrial de defensa de Rusia», declaró el Departamento de Estado en octubre.

Envalentonada por el éxito, la Casa Blanca dirigió sus poderes extraterritoriales hacia la industria china de semiconductores. En Washington, se había desarrollado un fuerte acuerdo bipartidista sobre la amenaza que representaba China. El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, esbozó la nueva estrategia en un discurso pronunciado en Washington en septiembre de 2022. Especialmente en tecnologías fundamentales como los semiconductores, Estados Unidos tenía que «mantener una ventaja lo más amplia posible».

Las fdprs del 7 de octubre fueron un intento de hacer precisamente eso. Las nuevas normas están perjudicando a las empresas chinas de inteligencia artificial y a sus fabricantes de chips. El daño aumentará si los aliados imponen sus propios controles a la exportación, sustituyendo la extraterritorialidad aplicada a través de las cadenas de suministro por restricciones más estrictas a nivel nacional que sean más fáciles de aplicar. Japón y los Países Bajos, que albergan a dos de los fabricantes de equipos de fabricación de chips más importantes, llegaron a un acuerdo con Estados Unidos a finales de enero. Si ambos crean sus propios controles estrictos, China será firmemente vetados los semiconductores avanzados. En Washington bullen las conversaciones sobre su próximo «objetivo»: ¿qué introducir en la máquina de la fdpr? Una idea es apuntar a la industria china de la biomanufactura, que fabrica medicamentos y sus componentes. Otra es ir a por la fabricación de baterías avanzadas, en particular las de los vehículos eléctricos.

Al intentar aislar a China de los semiconductores avanzados, Estados Unidos está incentivando a China a centrarse en formas más maduras de fabricación de chips, donde los puntos de estrangulamiento son más débiles y China ya tiene una gran cuota de mercado. Este tipo de chips son necesarios en gran número en los coches eléctricos y las armas. Si la inteligencia artificial resulta ser menos importante de lo que el Gobierno estadounidense cree, incentivar a las empresas chinas para que asuman un mayor control sobre los chips básicos puede acabar pareciendo un error. El desarrollo tecnológico es difícil de predecir. Las cadenas de suministro y los procesos de fabricación que sustentan la producción de semiconductores son algunas de las cosas más complejas que ha creado el ser humano. Estados Unidos debe esperar que su aparente éxito reciente en su manipulación no resulte ilusorio.

La saga de la Argentina nuclear – XXXV

¿Qué leía Jorge Sábato cuando no estaba conspirando? Ciencia Nueva, naturalmente. No era el único.

La CNEA de 1973 era más rebelde aún que su propio país, y una parte de las bases de los sindicatos ya no quería socios ni tutelas en materia tecnológica. Técnicos y trabajadores no especializados hacían asambleas y discursos impugnando y proponiendo líneas a seguir para “un desarrollo para la Liberación”.

Las bases nucleares habían desmigajado la verticalidad histórica de la línea de mando de la CNEA. Eso es curioso en un organismo deliberativo por nacimiento, casi una conspiración institucionalizada con la misión de refundar la Argentina. El lado masónico y sarmientino de la Armada, muerto hace ya mucho, convivió bien con ese ordenado pero crítico ambiente de logia de los inicios, la etapa nuclear que el historiador (y físico atómico) Mario Mariscotti llama «académica».

Pero ojo, que la Armada siempre fue un arma más aristocrática que el Ejército. Eso hacía de la CNEA una conspiración de “aristócratas del conocimiento”. Su politización explícita, durante su etapa académica, se había limitado al tercio jerárquicamente superior de la casa: los profesionales universitarios. Era una democracia muy ateniense y clásica: no para todos.

Mientras duró ese período, los técnicos, los administrativos y los laburantes manuales menos especializados compartían con escasas divergencias la visión y valores de los popes, entre los cuales había una cuota de peronchos. A la larga, no importaba que fueran peronchos, radicales, socialistas, bolches o nada: si eras CNEA, eras familia. De modo que los gremios dejaban dirigir a los profesionales y limitaban su acción de protesta a lo sindical: salarios, vacaciones, escalafón, etc.; sus derechos. Ahí gruñían y eventualmente, mordían. Pero nada más. De las grandes decisiones tecnológicas se ocupaban los profesionales, y sólo votaban los pocos que integraban el Directorio.

Ahora, en cambio, de política nuclear hablaban las propias bases, los trabajadores de todo rango de calificación. Y lo hacían atronadoramente. Ya no se limitaban a discutir salarios o vacaciones. La Juventud Peronista y varios partidos de izquierda habían creado el COCO, o Consejo Coordinador, cuya dirección surgía por voto y cuyo programa lo organizaban “mesas de debate”, desde abajo hacia arriba: era un organismo de poder paralelo, el soviet atómico, pero en versión Nac & Pop.

Nunca llegó a haber dualidad de poder dentro de la Argentina de 1973/4/5. Pero sí la hubo dentro de la CNEA. Y como la casa se ocupa de la más dual de las tecnologías del siglo XX, el estado deliberativo de toda la CNEA era intolerable no sólo para el establishment militar sino para algunas embajadas. Sí, adivinó bien, especialmente ÉSA.

En la CNEA convergían, discutían y votaban el ámbito científico y tecnológico argentino, que estaba más politizado que nunca, y el sindical, que se mostraba movilizado como jamás en su historia, aunque atomizado en la vehemencia del choque browniano de sus muchas fracciones. Era un momento extraño e increíble de ver, incoherente pero de enorme creatividad.

La efervescencia no se limitaba a la CNEA. Hay símbolos de época. Había surgido una revista de referencia para este repensar la investigación, “Ciencia Nueva”. La editaban biólogos moleculares como Daniel Goldstein, amén de matemáticos, hidrólogos, geólogos y físicos simpatizantes del Clan Sadosky, (a) “Manolo” ¡Y se vendía en los kioskos! Bueno, en algunos kioskos.

Para quienes no lo hayan conocido, Manolo Sadosky fue el instalador de “Clementina”, la primer super-computadora del país en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, usada ampliamente por YPF, OSN, SEGBA, Vialidad Nacional, EFEA, Hidronor y casi todas las empresas de infraestructura del estado. Sadosky fue a la matemática y a UBA lo que Sábato a la ciencia de materiales y a la CNEA: ambos le dieron vuelo a sus disciplinas bajándolas a tierra, enraizándolas en el país real y material.

“Ciencia Nueva” agotaba sin despeinarse tiradas mensuales de 5000 ejemplares, eso en un país con la mitad de población que el actual. Mientras, el matemático Oscar Varsavsky vendía miles de ejemplares de su libro “Ciencia, política y cientificismo”, editado por Boris Spivakow en el Centro Editorial de América Latina.

En ese opúsculo, Varsavsky impugnaba el modelo de investigación liberal, academicista e internacionalista seguido por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) desde su creación por el premio Nobel Bernardo Houssay. Lo pintaba como buenísimo para ganar más Nóbeles como el de Houssay, y era exactamente lo que acaba de suceder con don Luis Leloir. Pero, objetaba Varsavsky, esa fábrica de laureados internacionales que era el CONICET resultaba fundacionalmente inepto para generar conocimiento aplicado, social y nacionalmente útil.

Varsavsky no decía estupideces. Era ley que los grandes descubrimientos argentinos básicos en biología (el de la regulación de la insulina, por Houssay, y el de la regulación de los azúcares de Leloir) se terminaban de volver patentes y fármacos… en el Primer Mundo. Cosas similares sucedían en todo el ámbito de las ciencias duras. Lo que se quería en 1973/4/5, por el contrario, y más agudamente en la CNEA que en otros lugares del sistema de investigación y desarrollo, era “ciencia y tecnología para la liberación”.

También se decían bastantes huevadas, entre los de la liberación. En 1973 se argumentaba que Atucha I había sido una compra “llave en mano” que nos humillaba como país tecnológico. Todavía se dice, por ahí.

Bueno, eso era falso y lo sigue siendo. Como se explicó abundantemente, además de la obra civil (cemento, caños, fierros no nucleares), quedó en empresas argentinas del SATI, aquel extraño Servicio de Asistencia Técnica a la Industria armado por Sabato, algo así como un 12 % en valor de componentes electromecánicos bastante complicados. Eso arrojaba una participación argentina total del 40 % sobre el precio total de Atucha I, según cálculos del historiador de la CNEA en su etapa industrial, Diego Hurtado.

Un 40% en valor no está nada mal para un debutante nucleoeléctrico como la CNEA… si dejamos de lado que KWU también lo era.

El COCO impugnaba a Quihillalt como “un cientificista”, acusación no absurda sino francamente pelotuda. Juzgado por sus hechos y como hombre que más años estuvo al frente de la CNEA, Quihillalt le permitió o le impuso –y realmente, da lo mismo- una orientación distinta, mucho más transformadora, que la que tenían científicos y tecno-industriales de otras dependencias tecnológicas del estado como YPF, Fabricaciones Militares o el Área de Materiales Córdoba de la Fuerza Aérea.

Lo cual es lógico esas empresas y fábricas tenían décadas sufriendo el fuego de desgaste y la franca intromisión de multinacionales y embajadas, ninguna de ellas tolerante de que Argentina lograra alcanzar un desarrollo industrial competitivo en petróleo, armamento o aviones. Y en un país donde la destrucción de recursos humanos por «quema de brujas» (o caza de zurdos) es frecuente, ni YPF, ni Fabricaciones Militares ni el Área de Materiales habían contado con 3 décadas seguidas de paraguas político para sus pensadores. Estaban a la intemperia. En cambio, el paraguas puesto por la Armada sobre la CNEA lograba proteger la institución… hasta de la misma Armada.

Tampoco tenían esa capacidad de reinventar el país, la verdadera marca de la CNEA cuando se la mide contra los entes científicos creados por “La Libertadora”, el feroz golpe de estado que tiró abajo a Perón en 1955. Esos entes fueron el mismísimo CONICET, el INTA y el INTI, que datan de 1958. Tampoco las universidades nacionales tallaban a la altura de la CNEA como caja de herramientas. Eran todas valiosas, pero ninguna estaba imbuída de la misión desaforada y sabatiana de refundar la industria y el país.

Por défault de todo lo demás, la CNEA era la única pieza del sistema que generaba ciencia básica, la volvía aplicada, la hacía tecnología original, la transfería a la industria que se dignara a tomarla y en lugar de conformarse con reinar en el mercado interno, TRATABA DE EXPORTAR su “know how”, sin limitarse siquiera a su región en el planeta. Y LO LOGRABA.

La CNEA terminó exportando su tecnología nuclear, primero por su cuenta y luego a través de INVAP, que en 1972 acababa de iniciar actividades preliminares, incubada en la CNEA bajo la batuta de un joven físico ítalo-argentino recién doctorado en Stanford, un tal Conrado Varotto.

INVAP en aquel año tenía otro nombre: Programa de Investigación Aplicada (PIA), y no era una empresa sino una oficina poco mentada de la CNEA. INVAP, nombre que tomó como empresa, es justamente un apócope posterior de “Investigación Aplicada”, aunque el 99,5 % de los periodistas argentinos, suponen que la sílaba “IN” del comienzo significa “Instituto”. Y por eso lo llaman “el” INVAP, con ese artículo masculino singular tan singularmente al cuete.

Los de INVAP ya están hartos de aclarar que son una firma que vive de sus ganancias, no un plácido instituto colgado del presupuesto nacional. Pero tan, tan hartos que hasta ellos mismos, con un «ma sí…» cansado, escriben a veces «el INVAP».

Nuestro modo quihillaltiano de exportar tecnología argentina era un tiro largo, como sólo lo intentan los países muy desarrollados. Consistía -y consiste- en importar posibles futuros popes nucleares de países comercialmente interesantes, y formarlos aquí, gratarola.

La educación de grado, posgrado y de doctorado en asuntos científicos y tecnológicos suele ser paga incluso en países con una tradición europeísta de escuela pública, como el nuestro, y entre otras cosas porque es carísima. ¿Pero suministrarla sin costo a extranjeros?

Efectivamente, durante toda la administración Quihillalt vinieron constantes misiones de entrenamiento de personal nuclear latinoamericano a doctorarse en las carreras atómicas argentinas. Hoy son física, ingeniería, ciencia de materiales y medicina nuclear dictadas en los centros atómicos Bariloche, Ezeiza y Constituyentes, con universidades nacionales «grossas» (la de Cuyo, la de San Martín) como otorgadoras del título. Y los visitantes siguen concurriendo, aunque son menos porque la CNEA no tiene plata.

Para un profesional sudamericano que aquí se pueda acceder a un título en el área de diseño y operación de reactores, en medicina nuclear o en radioquímica, y además contando con una beca de la CNEA que resuelve -con modestia espartana- la estadía y alimentación, es un sueño loco. Bueno, Quihillalt inició esa idea.

Y eso no cesó. Siguen arribando físicos e ingenieros chilenos, uruguayos, peruanos, bolivianos e incluso centroamericanos becados por la CNEA. El tiro largo de la CNEA es que una minoría de esta minoría terminará quizás dirigiendo programas atómicos cuando regrese a sus países. Y a la hora de equipara de fierros nucleares a su país en alguna licitación internacional, no habrá que convencerlo demasiado de que los argentinos son buenos.

Esta estrategia funcionó bien en el caso de Perú, que nos compró dos reactores a falta de uno, y estuvo a punto de hacerlo en otros países. Como toda estrategia, puede fallar. Lo hizo en 2016 en Bolivia, donde cuando ya estábamos ganando la venta de un reactor multipropósito… y los rusos aparecieron de la nada y nos soplaron el cliente.

Sin embargo, no pudieron hacer lo propio con los tres Centros de Medicina Nuclear de La Paz, El Alto y Santa Cruz de la Sierra. Tal vez Bolivia nos compre otras cosas, o se nos asocie en algún desarrollo, a la larga. Como sucedió hasta 1983 por défault de la Cancillería, la CNEA está acostumbrada a hacer su propia diplomacia nuclear, y su mejor herramienta es la educación. El nuestro es un modo piola de usar ese capital común sudaca tan desaprovechado: el idioma castellano, la tercera lengua más hablada del mundo.

Impulsados por Quihillat y luego por Iraolagoitía, los nucleares criollos iban más allá de “la Patria Grande”. Incluso llegaron a Irán. Desde 1973 hasta la caída del Shah Reza Pahlevi, siete expertos de la CNEA empleados formalmente por la AEOI (Atomic Energy Organization of Iran) trabajaron en la construcción del reactor del Teheran Nuclear Research Center (TNRC), donde se formó la base de recursos humanos del programa atómico iraní actual.

La muchachada nuclear del Shah quería mucho a los argentinos encabezados por el Dr. Domingo Quilici, porque les explicaban todo el “know why” infuso en el “know how” del reactor del TNRC. Son las bases intelectuales del “hágalo Ud. mismo” que los proveedores estadounidenses, europeos o soviéticos no daban ni dan, y que odian que otros suministren, como si fuera conocimiento enciclopédico y accesible.

Como competidores comerciales, los autodenominados «americanos» nos detestan por avivar giles. Y como dueños oficiales que son de la leyenda de la antiproliferación de armamentos atómicos, a los países del Consejo de Seguridad les enredamos los piolines diplomáticos.

Ésa es una marca de las exportaciones nucleares argentinas, algo en lo que ganamos puntos extra en las licitaciones: no pijoteamos sabiduría. Si los demás oferentes lo hacen, es a su riesgo. Ellos pueden ofrecer créditos blandos, nosotros ofrecemos conocimiento duro. Me puedo imaginar la irritación de Henry Kissinger y luego la de Cyrus Vance, por mencionar sólo a dos de los Secretarios de Estado que nos pusieron palos en las ruedas.

Era claro -en el caso de Irán- que en algún momento los persas serían clientes de la Argentina en algún asunto más “grosso”, como plantas de la cadena de fabricación de combustibles para centrales, o incluso una central nuclear argentina ¿quién te dice? ¿O acaso a fines de aquella década, en 1988 los turcos no se enamoraron perdidamente de la centralita compacta argentina CAREM?

En el caso de Quilici y el reactor de Teherán en aquel 1973 tan vibrante de creatividad y osadía argentinas, los yanquis no exultaban de felicidad. ¿Qué hacíamos allí en Irán, sin invitación de los dueños de casa, es decir de ellos?

No duró mucho aquel amor imposible, porque cuando sobrevino el gobierno del Ayatollah Khomeini, no había plata en el mundo que convenciera a esos siete argentinos, que vivían muy a su aire en el Teherán del Shah, de que sus esposas e hijas ahora debían vivir tocadas con hiyyab, o terminar presas y probablemente molidas a palos si caminaban por las calles sin sus maridos o hermanos como escolta.

Todo bien, el Shah había sido un tirano brutal puesto por los EEUU. Pero Khomeini también, y éste además venía con regreso de la vida civil de toda una nación a la Edad Media, incluidos los invitados científicos. Nuestros compatriotas se piraron de regreso a Argentina donde los esperaba, amenazante, El Proceso. Del fuego a la sartén. Y no lo pensaron dos veces.

No obstante, promediando los ’80, EEUU hicieron una gran campaña en el Organismo Internacional de Energía Atómica para que los reactores de investigación de todo el mundo fueran rediseñados para quemar uranio enriquecido al 19,7% (sin uso explosivo posible) en lugar de enriquecido al 90% (grado bomba). El OIEA (es decir EEUU, en el fondo) pagaba los gastos. Irán agarró viaje, y exigió que el trabajo se otorgara a INVAP, porque era argentina. Nos seguían teniendo confianza.

En 1988, por lo mismo, la AEOI le compró a INVAP una planta para purificar mineral de uranio a grado de dióxido. Pero en 1990 el canciller argentino Guido Di Tella, al toque de asumir en el gabinete de Carlos Menem, detuvo el embarque de esos componentes (básicamente cañerías) en el puerto de Campana.

Los iraníes tardaron años en darse cuenta de que no íbamos a cumplir mientras siguiera Menem en el gobierno argentino, y finalmente nos iniciaron juicio. INVAP logró acordar una conciliación extrajudicial por U$ 15 millones. En esa zona del planeta ya no nos tienen más confianza. Máxime después de haber jodido y maltratado también a Turquía en 1992, país que desde 1988 venía tratando de asociarse con Argentina para la construcción y venta del CAREM, negocio redondo que se deshizo por exigencia de esa misma tríada (Di Tella, Menem, Embajada).

Los caños y sistemas de bombeo detenidos por Di Tella en Campana eran tecnología pacífica y se vendía bajo salvaguardias y acuerdo del OIEA. El objetivo real de la tríada en parar esa exportación no fue impedir la evolución del programa nuclear iraní a su grado actual de conflictividad. Lo hizo sin ayuda, y eso es todo mérito de los EEUU. El objetivo era fundir a INVAP, y casi lo logran.

En resumen, con Quihillalt en 1973 ¿daba para quejarse tanto? Si esos son los gorilas, traigan más: no hay suficientes. Y si Menem y Di Tella eran peronchos… mejor no sigo.

En aquel junio de 1973 se tuvo que ir Quihillalt, a fuerza de asambleazos y toma de Centros Atómicos por el personal.

Regresado a regañadientes “el Primer Vasco”, es decir Iraolagoitía (ver capítulo XIV), a quien por suerte no le faltaban leyenda o autoridad peronchas, la CNEA volvió a tener el mínimo de orden como para retomar sus grandes proyectos, propios de los comienzos de su segunda etapa, “la industrial”. Atucha I estaba ya casi terminada, había que ocuparse de la siguiente central.

Y el resultado fue una sorpresa para los alemanes. O no.

¿Qué leía Jorge Sábato cuando no estaba conspirando? Ciencia Nueva, naturalmente. No era el único.

La CNEA de 1973 era más rebelde aún que su propio país, y una parte de las bases de los sindicatos ya no quería socios ni tutelas en materia tecnológica. Técnicos y trabajadores no especializados hacían asambleas y discursos impugnando y proponiendo líneas a seguir para “un desarrollo para la Liberación”.

Las bases nucleares habían desmigajado la verticalidad histórica de la línea de mando de la CNEA. Eso es curioso en un organismo deliberativo por nacimiento, casi una conspiración institucionalizada con la misión de refundar la Argentina. El lado masónico y sarmientino de la Armada, muerto hace ya mucho, convivió bien con ese ordenado pero crítico ambiente de logia de los inicios, la etapa nuclear que el historiador (y físico atómico) Mario Mariscotti llama «académica».

Pero ojo, que la Armada siempre fue un arma más aristocrática que el Ejército. Eso hacía de la CNEA una conspiración de “aristócratas del conocimiento”. Su politización explícita, durante su etapa académica, se había limitado al tercio jerárquicamente superior de la casa: los profesionales universitarios. Era una democracia muy ateniense y clásica: no para todos.

Mientras duró ese período, los técnicos, los administrativos y los laburantes manuales menos especializados compartían con escasas divergencias la visión y valores de los popes, entre los cuales había una cuota de peronchos. A la larga, no importaba que fueran peronchos, radicales, socialistas, bolches o nada: si eras CNEA, eras familia. De modo que los gremios dejaban dirigir a los profesionales y limitaban su acción de protesta a lo sindical: salarios, vacaciones, escalafón, etc.; sus derechos. Ahí gruñían y eventualmente, mordían. Pero nada más. De las grandes decisiones tecnológicas se ocupaban los profesionales, y sólo votaban los pocos que integraban el Directorio.

Ahora, en cambio, de política nuclear hablaban las propias bases, los trabajadores de todo rango de calificación. Y lo hacían atronadoramente. Ya no se limitaban a discutir salarios o vacaciones. La Juventud Peronista y varios partidos de izquierda habían creado el COCO, o Consejo Coordinador, cuya dirección surgía por voto y cuyo programa lo organizaban “mesas de debate”, desde abajo hacia arriba: era un organismo de poder paralelo, el soviet atómico, pero en versión Nac & Pop.

Nunca llegó a haber dualidad de poder dentro de la Argentina de 1973/4/5. Pero sí la hubo dentro de la CNEA. Y como la casa se ocupa de la más dual de las tecnologías del siglo XX, el estado deliberativo de toda la CNEA era intolerable no sólo para el establishment militar sino para algunas embajadas. Sí, adivinó bien, especialmente ÉSA.

En la CNEA convergían, discutían y votaban el ámbito científico y tecnológico argentino, que estaba más politizado que nunca, y el sindical, que se mostraba movilizado como jamás en su historia, aunque atomizado en la vehemencia del choque browniano de sus muchas fracciones. Era un momento extraño e increíble de ver, incoherente pero de enorme creatividad.

La efervescencia no se limitaba a la CNEA. Hay símbolos de época. Había surgido una revista de referencia para este repensar la investigación, “Ciencia Nueva”. La editaban biólogos moleculares como Daniel Goldstein, amén de matemáticos, hidrólogos, geólogos y físicos simpatizantes del Clan Sadosky, (a) “Manolo” ¡Y se vendía en los kioskos! Bueno, en algunos kioskos.

Para quienes no lo hayan conocido, Manolo Sadosky fue el instalador de “Clementina”, la primer super-computadora del país en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, usada ampliamente por YPF, OSN, SEGBA, Vialidad Nacional, EFEA, Hidronor y casi todas las empresas de infraestructura del estado. Sadosky fue a la matemática y a UBA lo que Sábato a la ciencia de materiales y a la CNEA: ambos le dieron vuelo a sus disciplinas bajándolas a tierra, enraizándolas en el país real y material.

“Ciencia Nueva” agotaba sin despeinarse tiradas mensuales de 5000 ejemplares, eso en un país con la mitad de población que el actual. Mientras, el matemático Oscar Varsavsky vendía miles de ejemplares de su libro “Ciencia, política y cientificismo”, editado por Boris Spivakow en el Centro Editorial de América Latina.

En ese opúsculo, Varsavsky impugnaba el modelo de investigación liberal, academicista e internacionalista seguido por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) desde su creación por el premio Nobel Bernardo Houssay. Lo pintaba como buenísimo para ganar más Nóbeles como el de Houssay, y era exactamente lo que acaba de suceder con don Luis Leloir. Pero, objetaba Varsavsky, esa fábrica de laureados internacionales que era el CONICET resultaba fundacionalmente inepto para generar conocimiento aplicado, social y nacionalmente útil.

Varsavsky no decía estupideces. Era ley que los grandes descubrimientos argentinos básicos en biología (el de la regulación de la insulina, por Houssay, y el de la regulación de los azúcares de Leloir) se terminaban de volver patentes y fármacos… en el Primer Mundo. Cosas similares sucedían en todo el ámbito de las ciencias duras. Lo que se quería en 1973/4/5, por el contrario, y más agudamente en la CNEA que en otros lugares del sistema de investigación y desarrollo, era “ciencia y tecnología para la liberación”.

También se decían bastantes huevadas, entre los de la liberación. En 1973 se argumentaba que Atucha I había sido una compra “llave en mano” que nos humillaba como país tecnológico. Todavía se dice, por ahí.

Bueno, eso era falso y lo sigue siendo. Como se explicó abundantemente, además de la obra civil (cemento, caños, fierros no nucleares), quedó en empresas argentinas del SATI, aquel extraño Servicio de Asistencia Técnica a la Industria armado por Sabato, algo así como un 12 % en valor de componentes electromecánicos bastante complicados. Eso arrojaba una participación argentina total del 40 % sobre el precio total de Atucha I, según cálculos del historiador de la CNEA en su etapa industrial, Diego Hurtado.

Un 40% en valor no está nada mal para un debutante nucleoeléctrico como la CNEA… si dejamos de lado que KWU también lo era.

El COCO impugnaba a Quihillalt como “un cientificista”, acusación no absurda sino francamente pelotuda. Juzgado por sus hechos y como hombre que más años estuvo al frente de la CNEA, Quihillalt le permitió o le impuso –y realmente, da lo mismo- una orientación distinta, mucho más transformadora, que la que tenían científicos y tecno-industriales de otras dependencias tecnológicas del estado como YPF, Fabricaciones Militares o el Área de Materiales Córdoba de la Fuerza Aérea.

Lo cual es lógico esas empresas y fábricas tenían décadas sufriendo el fuego de desgaste y la franca intromisión de multinacionales y embajadas, ninguna de ellas tolerante de que Argentina lograra alcanzar un desarrollo industrial competitivo en petróleo, armamento o aviones. Y en un país donde la destrucción de recursos humanos por «quema de brujas» (o caza de zurdos) es frecuente, ni YPF, ni Fabricaciones Militares ni el Área de Materiales habían contado con 3 décadas seguidas de paraguas político para sus pensadores. Estaban a la intemperia. En cambio, el paraguas puesto por la Armada sobre la CNEA lograba proteger la institución… hasta de la misma Armada.

Tampoco tenían esa capacidad de reinventar el país, la verdadera marca de la CNEA cuando se la mide contra los entes científicos creados por “La Libertadora”, el feroz golpe de estado que tiró abajo a Perón en 1955. Esos entes fueron el mismísimo CONICET, el INTA y el INTI, que datan de 1958. Tampoco las universidades nacionales tallaban a la altura de la CNEA como caja de herramientas. Eran todas valiosas, pero ninguna estaba imbuída de la misión desaforada y sabatiana de refundar la industria y el país.

Por défault de todo lo demás, la CNEA era la única pieza del sistema que generaba ciencia básica, la volvía aplicada, la hacía tecnología original, la transfería a la industria que se dignara a tomarla y en lugar de conformarse con reinar en el mercado interno, TRATABA DE EXPORTAR su “know how”, sin limitarse siquiera a su región en el planeta. Y LO LOGRABA.

La CNEA terminó exportando su tecnología nuclear, primero por su cuenta y luego a través de INVAP, que en 1972 acababa de iniciar actividades preliminares, incubada en la CNEA bajo la batuta de un joven físico ítalo-argentino recién doctorado en Stanford, un tal Conrado Varotto.

INVAP en aquel año tenía otro nombre: Programa de Investigación Aplicada (PIA), y no era una empresa sino una oficina poco mentada de la CNEA. INVAP, nombre que tomó como empresa, es justamente un apócope posterior de “Investigación Aplicada”, aunque el 99,5 % de los periodistas argentinos, suponen que la sílaba “IN” del comienzo significa “Instituto”. Y por eso lo llaman “el” INVAP, con ese artículo masculino singular tan singularmente al cuete.

Los de INVAP ya están hartos de aclarar que son una firma que vive de sus ganancias, no un plácido instituto colgado del presupuesto nacional. Pero tan, tan hartos que hasta ellos mismos, con un «ma sí…» cansado, escriben a veces «el INVAP».

Nuestro modo quihillaltiano de exportar tecnología argentina era un tiro largo, como sólo lo intentan los países muy desarrollados. Consistía -y consiste- en importar posibles futuros popes nucleares de países comercialmente interesantes, y formarlos aquí, gratarola.

La educación de grado, posgrado y de doctorado en asuntos científicos y tecnológicos suele ser paga incluso en países con una tradición europeísta de escuela pública, como el nuestro, y entre otras cosas porque es carísima. ¿Pero suministrarla sin costo a extranjeros?

Efectivamente, durante toda la administración Quihillalt vinieron constantes misiones de entrenamiento de personal nuclear latinoamericano a doctorarse en las carreras atómicas argentinas. Hoy son física, ingeniería, ciencia de materiales y medicina nuclear dictadas en los centros atómicos Bariloche, Ezeiza y Constituyentes, con universidades nacionales «grossas» (la de Cuyo, la de San Martín) como otorgadoras del título. Y los visitantes siguen concurriendo, aunque son menos porque la CNEA no tiene plata.

Para un profesional sudamericano que aquí se pueda acceder a un título en el área de diseño y operación de reactores, en medicina nuclear o en radioquímica, y además contando con una beca de la CNEA que resuelve -con modestia espartana- la estadía y alimentación, es un sueño loco. Bueno, Quihillalt inició esa idea.

Y eso no cesó. Siguen arribando físicos e ingenieros chilenos, uruguayos, peruanos, bolivianos e incluso centroamericanos becados por la CNEA. El tiro largo de la CNEA es que una minoría de esta minoría terminará quizás dirigiendo programas atómicos cuando regrese a sus países. Y a la hora de equipara de fierros nucleares a su país en alguna licitación internacional, no habrá que convencerlo demasiado de que los argentinos son buenos.

Esta estrategia funcionó bien en el caso de Perú, que nos compró dos reactores a falta de uno, y estuvo a punto de hacerlo en otros países. Como toda estrategia, puede fallar. Lo hizo en 2016 en Bolivia, donde cuando ya estábamos ganando la venta de un reactor multipropósito… y los rusos aparecieron de la nada y nos soplaron el cliente.

Sin embargo, no pudieron hacer lo propio con los tres Centros de Medicina Nuclear de La Paz, El Alto y Santa Cruz de la Sierra. Tal vez Bolivia nos compre otras cosas, o se nos asocie en algún desarrollo, a la larga. Como sucedió hasta 1983 por défault de la Cancillería, la CNEA está acostumbrada a hacer su propia diplomacia nuclear, y su mejor herramienta es la educación. El nuestro es un modo piola de usar ese capital común sudaca tan desaprovechado: el idioma castellano, la tercera lengua más hablada del mundo.

Impulsados por Quihillat y luego por Iraolagoitía, los nucleares criollos iban más allá de “la Patria Grande”. Incluso llegaron a Irán. Desde 1973 hasta la caída del Shah Reza Pahlevi, siete expertos de la CNEA empleados formalmente por la AEOI (Atomic Energy Organization of Iran) trabajaron en la construcción del reactor del Teheran Nuclear Research Center (TNRC), donde se formó la base de recursos humanos del programa atómico iraní actual.

La muchachada nuclear del Shah quería mucho a los argentinos encabezados por el Dr. Domingo Quilici, porque les explicaban todo el “know why” infuso en el “know how” del reactor del TNRC. Son las bases intelectuales del “hágalo Ud. mismo” que los proveedores estadounidenses, europeos o soviéticos no daban ni dan, y que odian que otros suministren, como si fuera conocimiento enciclopédico y accesible.

Como competidores comerciales, los autodenominados «americanos» nos detestan por avivar giles. Y como dueños oficiales que son de la leyenda de la antiproliferación de armamentos atómicos, a los países del Consejo de Seguridad les enredamos los piolines diplomáticos.

Ésa es una marca de las exportaciones nucleares argentinas, algo en lo que ganamos puntos extra en las licitaciones: no pijoteamos sabiduría. Si los demás oferentes lo hacen, es a su riesgo. Ellos pueden ofrecer créditos blandos, nosotros ofrecemos conocimiento duro. Me puedo imaginar la irritación de Henry Kissinger y luego la de Cyrus Vance, por mencionar sólo a dos de los Secretarios de Estado que nos pusieron palos en las ruedas.

Era claro -en el caso de Irán- que en algún momento los persas serían clientes de la Argentina en algún asunto más “grosso”, como plantas de la cadena de fabricación de combustibles para centrales, o incluso una central nuclear argentina ¿quién te dice? ¿O acaso a fines de aquella década, en 1988 los turcos no se enamoraron perdidamente de la centralita compacta argentina CAREM?

En el caso de Quilici y el reactor de Teherán en aquel 1973 tan vibrante de creatividad y osadía argentinas, los yanquis no exultaban de felicidad. ¿Qué hacíamos allí en Irán, sin invitación de los dueños de casa, es decir de ellos?

No duró mucho aquel amor imposible, porque cuando sobrevino el gobierno del Ayatollah Khomeini, no había plata en el mundo que convenciera a esos siete argentinos, que vivían muy a su aire en el Teherán del Shah, de que sus esposas e hijas ahora debían vivir tocadas con hiyyab, o terminar presas y probablemente molidas a palos si caminaban por las calles sin sus maridos o hermanos como escolta.

Todo bien, el Shah había sido un tirano brutal puesto por los EEUU. Pero Khomeini también, y éste además venía con regreso de la vida civil de toda una nación a la Edad Media, incluidos los invitados científicos. Nuestros compatriotas se piraron de regreso a Argentina donde los esperaba, amenazante, El Proceso. Del fuego a la sartén. Y no lo pensaron dos veces.

No obstante, promediando los ’80, EEUU hicieron una gran campaña en el Organismo Internacional de Energía Atómica para que los reactores de investigación de todo el mundo fueran rediseñados para quemar uranio enriquecido al 19,7% (sin uso explosivo posible) en lugar de enriquecido al 90% (grado bomba). El OIEA (es decir EEUU, en el fondo) pagaba los gastos. Irán agarró viaje, y exigió que el trabajo se otorgara a INVAP, porque era argentina. Nos seguían teniendo confianza.

En 1988, por lo mismo, la AEOI le compró a INVAP una planta para purificar mineral de uranio a grado de dióxido. Pero en 1990 el canciller argentino Guido Di Tella, al toque de asumir en el gabinete de Carlos Menem, detuvo el embarque de esos componentes (básicamente cañerías) en el puerto de Campana.

Los iraníes tardaron años en darse cuenta de que no íbamos a cumplir mientras siguiera Menem en el gobierno argentino, y finalmente nos iniciaron juicio. INVAP logró acordar una conciliación extrajudicial por U$ 15 millones. En esa zona del planeta ya no nos tienen más confianza. Máxime después de haber jodido y maltratado también a Turquía en 1992, país que desde 1988 venía tratando de asociarse con Argentina para la construcción y venta del CAREM, negocio redondo que se deshizo por exigencia de esa misma tríada (Di Tella, Menem, Embajada).

Los caños y sistemas de bombeo detenidos por Di Tella en Campana eran tecnología pacífica y se vendía bajo salvaguardias y acuerdo del OIEA. El objetivo real de la tríada en parar esa exportación no fue impedir la evolución del programa nuclear iraní a su grado actual de conflictividad. Lo hizo sin ayuda, y eso es todo mérito de los EEUU. El objetivo era fundir a INVAP, y casi lo logran.

En resumen, con Quihillalt en 1973 ¿daba para quejarse tanto? Si esos son los gorilas, traigan más: no hay suficientes. Y si Menem y Di Tella eran peronchos… mejor no sigo.

En aquel junio de 1973 se tuvo que ir Quihillalt, a fuerza de asambleazos y toma de Centros Atómicos por el personal.

Regresado a regañadientes “el Primer Vasco”, es decir Iraolagoitía (ver capítulo XIV), a quien por suerte no le faltaban leyenda o autoridad peronchas, la CNEA volvió a tener el mínimo de orden como para retomar sus grandes proyectos, propios de los comienzos de su segunda etapa, “la industrial”. Atucha I estaba ya casi terminada, había que ocuparse de la siguiente central.

Y el resultado fue una sorpresa para los alemanes. O no.

Daniel E. Arias