Cuando la actividad nuclear argentina está en riesgo, queremos repasar algunos momentos del largo esfuerzo que la construyó

Los anteriores capítulos de la saga estan aqui

Elegimos un combustible de pobres

Unidos circunstancialmente, ambos bandos de la CNEA, Sabatianos y Cosentinistas, mataron la propuesta de la General Electric sobre una base, que de paso eliminaba también a la Westinghouse:

nada de uranio enriquecido aquí, dijeron.

Onganía había armado un organismo llamado

Consejo de Seguridad, bajo el mando de su abollador favorito de cabezas de peronchos y bolches, el general

Osiris Villegas. En aquella rara colegiatura recaló un joven marino con una foja técnica impresionante,

el capitán de fragata Roberto Ornstein, al que perdimos hace poco. Dejamos estos links (

aquí y

aquí) para los curiosos de la vida y hechos de un patriota de muy alto vuelo y muy bajo perfil. Al capitán Ornstein aquel Villegas mandó a investigar a fondo aquella cuestión, la del uranio.

Fue el comienzo de dos cosas: de un diálogo “by double proxy” entre Onganía y el presidente de la CNEA, el entonces

contraamirante Oscar Quihillalt, y además de una posterior carrera “de inmersión total” del citado Ornstein dentro la CNEA, donde luego ejerció tareas diplomáticas rarísimas y apasionantes. Quedó pegado, para su mal…

Y como sucede con los antiguos nucleares que siguen físicamente enteros, el trabajo de asesoría experta de Ornstein en la CNEA, totalmente ad honorem y diario, continuó décadas después de su jubilación. Así siguió hasta que el cuerpo le dijo «hasta aquí llegamos», no mucho antes de cumplir 95 años.

Los términos de la discusión sobre combustibles nucleares de aquel año 1967 fueron sencillos, como para que Villegas y Onganía entendieran (el arma de Caballería, gruñe el resto del Ejército, raramente produce intelectuales).

Quihillalt le recordó a Onganía el costo político de ir por uranio enriquecido. El país tardaría mucho en poder desarrollar ese proceso por su cuenta, y con la escala industrial necesaria como para mantener el consumo de un programa nucleoeléctrico. Una planta de enriquecimiento era factible y en algún momento sería imprescindible, pero eso era una apuesta larga. Ahora (sigo hablando de 1967) había que resolver lo de la central.

Respecto del uranio enriquecido, sin duda era más eficiente, su Excelencia. Pero si el gobierno de Onganía llegaba a tener algún encontronazo diplomático fuerte con, digamos, Gran Bretaña por asuntos malvineros, o con Brasil por temas de represas sobre el Paraná, o con Chile por temas de fronteras, y suponiendo que ante tal conflicto, no lo quisiera Dios, el Departamento de Estado se alineara contra la Argentina y decretara un boicot de uranio enriquecido… ¿No entraría en apagón toda la zona metropolitana y además el Litoral?

Ups.

Con un Sistema Interconectado Nacional tan escueto como el de aquella Argentina, de apenas 10.000 MWe instalados, no era imposible. Tales fueron los lineamientos (obviamente, no las palabras) de lo que Quihillalt le informó (vía Ornstein), a Onganía (vía Villegas). Los sistemas muy jerárquicos funcionan a sí.

Quihillalt le recordó además a Onganía que el problema con el Departamento de Estado no era presunto: empezaría a sola firma de contrato. Porque los EEUU, bajo los términos del entonces novísimo

Tratado de Tlatelolco, (Ornstein había discutido su texto «in situ») pedían salvaguardias “full scope” extensivas a todo laboratorio o fábrica nuclear argentinos preexistentes y futuros.

Te doy a mi hija como esposa, pero te llevás también a su madre. Y que sean felices…

Respecto de Tlatelolco, el consejo de Ornstein al gobierno había sido firmar y luego hacerse el gil y no ratificar ese tratado. Pero comprar una central estadounidense implicaba ratificar sí o sí y quedar pegado. Se abriría paso a décadas de intromisiones y conflictos diplomáticos innecesarios toda vez que la Argentina avanzara en algunos desarrollos duales pero irrenunciables: fabricar agua pesada, enriquecer uranio, o ambas cosas, y tal vez incluso reprocesar combustible “quemado”.

Son asuntos que un país con un programa nuclear independiente debe ir encarando, Excelencia, le dijo Quihillalt a Onganía, al menos de a una por vez, para blindarse contra extorsiones externas. Y además para bajar los costos de la electricidad nuclear, porque el uranio (incluso natural) no crece en los árboles.

La palabra “soberanía” todavía movía mucho el amperímetro: hasta los milicos más alineados con Washington –Onganía lo era en un grado que entonces pasaba por novedoso- defendían cierto grado de autonomía de sus “estados nación”, y hasta habían pergeñado el Plan Europa para no verse obligados a comprar chatarra descartada por el Pentágono. La doctrina noventista de «relaciones carnales» no era siquiera imaginable en aquellos locos años ’60, tan nacionalistas y llenos de países obstinados en ser países y no lugares.

Por otra parte, insistía Quihihillalt, en esas tecnologías duales Brasil estaba metido secretamente hasta las verijas, y no tan secretamente para el caso. ¿Cómo renunciar unilateralmente a ellas? Comprar centrales de uranio enriquecido era comprar el adiós a todos esos desarrollos y al «liderazgo regional» (un viejo asunto fundacional e inexplicable entre nuestros países, y un poco futbolero).

Lo de Brasil definió. ¿Liderazgo regional? Onganía terminó por carraspear que el uranio natural era la doctrina nacional en materia de centrales, punto. Con ello, goodbye General Electric y Westinghouse, opciones recomendadas por el entonces ministro de Economía,

Adalbert Krieger Vasena. Alguien se acababa de romper los dientes contra un intemperante estado dentro del estado argentino. Quiso sacarle un bife de lomo, pero aquella vaca sagrada, la CNEA, estaba cruda y dura.

Claramente, esos trucos sólo podía ejercerlos una agencia dependiente de forma directa del Poder Ejecutivo y con su propia usina de pensamiento (vamos, Sábato). Si se compara aquella situación natural que supo tener la CNEA con la post-menemista… A no desesperar, ya revertiremos aquellas pavadas.

Es evidente que los muchos que se rompieron los dientes tratando de morderla, decidieron: “Si no podés matar una vaca sagrada, enterrala”. A lo cual procedieron durante décadas, y no terminan. Pero me estoy adelantando demasiado.

“Jorjón”, sus 12 apóstoles y Canadá

En 1967, descartado el uranio enriquecido, se cayeron 14 de las 17 ofertas recibidas por la Argentina. Fuera de Francia, que se autoexcluyó tras pedirnos un ojo de la cara, sólo se salvaba al parecer el único país alguna experiencia real de centrales PHWR, un rediseño de las PWR para funcionar con uranio natural y agua pesada: Canadá.

Los otros dos países con algo que decir en uranio natural eran Alemania, con casi cero kilometraje en la materia (un reactorcito de 47 MWe,

el MFZR en Karlsruhe), y “la douce France”.

Alemania Occidental en aquel año todavía era un inmigrante reciente en el mundo nuclear. Aún no tenía en línea ni siquiera una PWR común, de enriquecido y agua liviana. La verdad es que la empresa KWU, entonces independiente de Siemens, se vino aquí en plan caradura, y porque tenía bocha de simpatizantes dentro de CNEA, empezando por

Jorge Cosentino. Constructor del RA-3 de Ezeiza, Cosentino fue un ingeniero nuclear y organizador de la gran siete, algo admitido por todos sus muchos rivales.

A Quihillalt le gustaba no poco la tecnología francesa de uranio natural, extrañas plantas llamadas

UNGG (Uranium Naturel Graphite Gaz), refrigeradas a helio y moderadas con grafito, algo parecidas a las viejas

Magnox inglesas, que siempre fueron un desastre en materia de seguridad y no hablemos de disponibilidad.

Tras haberse peleado a tiros con medio mundo árabe (y perdido, ver Egipto, ver Argelia), los franceses habían decidido: “No tenemos petróleo pero sí ingenio”, lo cual es estrictamente verdad. De modo que estaban tratando de nuclearizar su red eléctrica a “velocidad warp” (y lo lograron como ningún otro país).

Por lo demás, en estos pagos criollos y con el Plan Europa como bandera, eran épocas de comprar fierros franceses: la Fuerza Aérea, por ejemplo, se había equipado con los excelentes cazas Mirage III a partir de 1965. Francia siempre fue un berretín cultural y tecnológico en la Argentina, algo así como «el país a imitar» (hasta los ’90 al menos). De modo que los «enfants de la Patrie» los invitamos, y licitaron.

Pero inesperadamente Madame La République –presionada por los EEUU- retiró su oferta nuclear a la Argentina. Nous nous tirons d’affaire, desolés, nos amis les gauchos. Au revoir! Oh, la la!

Ornstein, que a su visión nuclear añadía la naval, creía que los EEUU, ante lo que veían como una intromisión francesa excesiva en Argentina, «their own backyard» según su famoso Destino Manifiesto, amenazaron a Francia con algo que los asustó en serio. Si seguían ofrenciendo centrales a la Argentina, no le cederían la tecnología de Westinghouse para construir los motores nucleares de los futuros submarinos misilísticos franceses de la

FOST (Force Oceánique Stratégique).

Para Ornstein fue un «blessing in disguise», un golpe de suerte nada evidente en su momento, que Francia se fuera «avec du bon vent»: tras construir 9 unidades UNGG, el

Commisariat de l’Énergie Atomique (CEA) y la empresa Electricité de France (EDF) abandonaron totalmente aquella ingeniería. Y lo hicieron porque era un desastre de seguridad, entre otras cosas, certifica nuestra referencia mundial en seguridad nuclear y radioprotección, el ing.

Abel González.

Tras descartarla, Francia pagó las patentes, hizo su propia versión del PWR de Westinghouse con una potencia de 900 MW y les salió joya. Difícilmente les podía salir mal, ya que estaban haciendo reactores PWR para sus portaaviones y submarinos, je.

Ese diseño luego lo estandarizaron, lo produjeron en serie, y con él fabricaron hasta el 81% de la electricidad francesa, y hasta fines de siglo se volvieron el más poderoso oferente de centrales del mundo. Pero la oferta que nos habían hecho de sus UNGG en 1967 era muy cara, y de haberles comprado una, esa máquina nos habría dejado en una vía tecnológicamente muerta. Además de clavarte con una central insegura y de baja disponibilidad, andá a conseguir componentes y repuestos, después…

Curiosamente, por la fuerza ciega de las cosas, eso mismo a la larga nos terminaría pasando con los alemanes, aparentemente tan ordenados, lógicos y previsibles. Nos largarían duros con máquinas de una tecnología que no tiene nadie más en el planeta, y ellos se harían recontra-ecologistas, terminarían vendiendo la KWU y clausurando prematuramente todas las centrales nucleares de su país, salvo tres.

En revancha, se transformarían en los principales quemadores de carbón de la UE, siempre de puro ecologistas. Pero todo aquello estaba muy en el futuro, con comienzo oficial en 1990. En 1967 ese porvenir eco-santurrón, tiznado e idiota no se podía prever.

La definición de un módulo de más o menos 350 MW había matado en el huevo algo que, según el

Dr. Carlos Aráoz, uno de

“los Doce Apóstoles de Sabato”, habría sido la primera opción del Jorjón en un mundo ideal y libre de presiones externas: una centralita piloto minúscula, de 25 o 50 MW, de tubos de presión parecida a las canadienses, pero con diseño 100% nacional y componentes locales, salvo el agua pesada. Empezar despacio, desde abajo, con industria propia y sin ataduras externas. Y desde ahí, ir escalando.

Aceptando que el mundo nunca es ideal, Sabato se disciplinaba a la decisión de Illia y aceptaba comprar un fierro importado, pero entendía el negocio nuclear de otro modo: vender tecnología, no electricidad. Le importaba mucho más la formación paulatina de recursos humanos y de una industria nuclear privada nacional construida de a poco que el tener muchos megavatios nucleares de un saque, o “primerear” a Brasil con en la inauguración de una planta nucleoeléctrica. El Jorjón, muerto joven y en 1983, sigue siendo un tipo tan avanzado que todavía no se lo entiende del todo.

Incluso dentro de la CNEA. Nadie es profeta en su tierra.

Pensamiento apostólico

Jorge Alberto Sábato «Jorjón»

Jorge Alberto Sábato «Jorjón»

Lo que pensaban el citado “Jorjón” Sábato y sus apóstoles era que el diseño CANDU permite obviar un componente carísimo, difícil de resolver para las metalúrgicas argentinas incluso a fecha de hoy: el recipiente de presión. Próximamente, medio siglo tras aquellas luchas de pasillo de 1967, tal vez

IMPSA (Pescarmona) termine de forjar y maquinar el primer recipiente de presión “made in Argentina”. Es uno relativamente pequeño para la centralita compacta criolla CAREM.

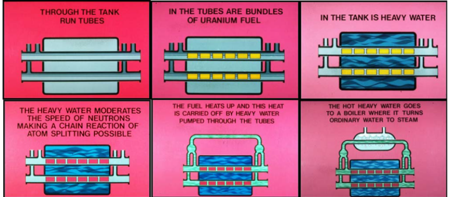

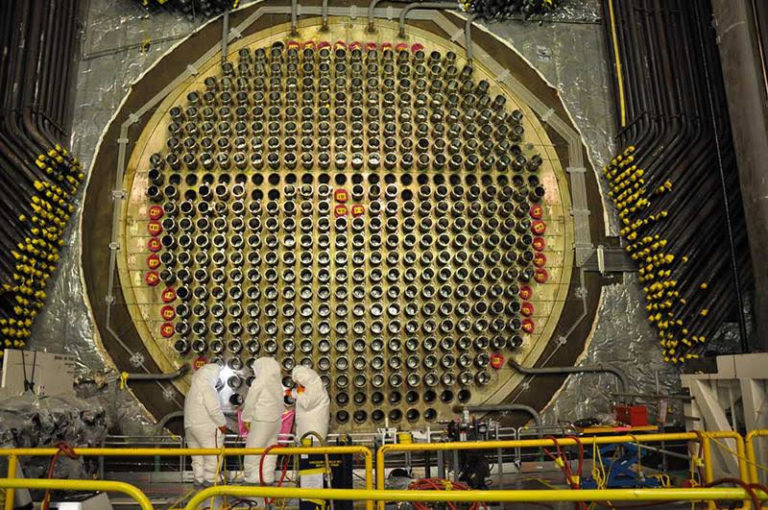

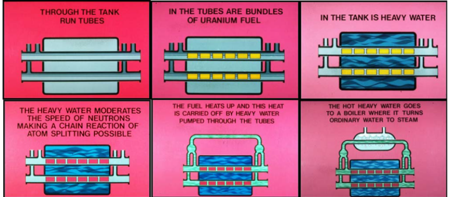

¿Cómo funciona la tecnología canadiense? Sin recipiente de presión. En los 50, cuando nacieron los primeros CANDU, Canadá todavía no podía fabricar ese componente con sus metalúrgicas propias. ¿Qué hicieron en cambio? Los dibujos lo muestran con claridad.

Se fueron literalmente a los caños.

La

Atomic Energy Commission of Canadá, Limited (AECL) no quería comprarle centrales nucleares ni componentes críticos a sus vecinos del Sur, porque estos suelen olvidarse con alguna frecuencia de que Canadá no es su estado número 51.

De modo que AECL simplemente eliminó del diseño ese cacerolón bestial de aleación nuclear de acero (salpimentado con níquel, molibdeno, manganeso, silicio y cromo) y lo sustituyó por centenares de caños de 10 cm. de diámetro de materiales similares pero no idénticos, y capaces de resistir una presión interna y una paliza de neutrones que te las cuento. Obviamente, el combo de caños y calandria es más sencillo y barato que una olla a presión gigante.

El esquema de arriba muestra sólo dos tubos, pero una central como Embalse, Córdoba, tiene 380. Los tubos de presión, en las centrales nucleares tipo CANDU, son los canales donde se insertan, uno tras otro, 12 manojos de combustible, cortitos y compactos. Los canales que los alojan tienen unos 6 metros de longitud, un diámetro de 112 mm y un espesor que ronda los 4,2 mm., de aleación de acero al circonio-niobio, fabricados primero por laminación y luego por extrusión. Metalúrgica no para cualquiera, pero manejable en casi cualquier país de desarrollo industrial mediano.

Los 380 tubos contienen 12 elementos combustibles modulares cada uno. Los elementos son chiquitos en serio: 45,5 cm. de largo. Constan de mazos de túbulos de zircaloy (aleación de circonio con un 2% de niobio) llenos de pastillas cerámicas de dióxido de uranio natural.

El conjunto de 380 tubos está envuelto por la calandria, muy parecida a las calderas de las viejas locomotoras de vapor. La calandria contiene moderador (agua pesada) a temperatura y presión relativamente bajas, por lo cual la pieza no tiene el grosor ni el peso entre heroico y wagneriano de un verdadero recipiente de presión alemán.

Y eso abarata tanto todo…

Los que sí resisten presiones y temperaturas de órdago son los propios tubos: el agua pesada que los refrigera entra a 270º, sale 300º , y se la mantiene presurizada a 112 atmósferas todo el tiempo, para que no hierva. El agua pesada usada como moderador no se mezcla con la refrigerante, aunque se trate de la misma sustancia. La que modera forma aproximadamente 1/3 del inventario total de este insumo crítico en una CANDU.

Justamente, lo que encarece una CANDU-6 es el costo de las 470 toneladas agua pesada que usa en ambas funciones, como refrigerante y como moderador. Pero a la hora de las sumas y restas, el costo total de la central terminada baja un 50% a igualdad de potencia, si se lo compara con el diseño nibelungo. Y el ahorro básico se hace eliminando el recipiente de presión. Cosa que para el ing. Cosentino, famoso en el Valhalla nuclear por su ira, era otra herejía canadiense más, y van…

Fuera de estas diferencias en el

“Steam Generation System” (SSS), el resto de la planta es muy parecido al de una PWR cualquiera, incluso en el edificio de contención de gran volumen, hecho de concreto reforzado, que envuelve todo el primario y parte del secundario. Un CANDU 600, como el de Embalse, en Córdoba, tiene un primario con 4 “loops” y 4 generadores de vapor

.

El nombre “moderador” logra engañar al lego con todo éxito, en el 100% de los casos. Los nucleares son buenos físicos y mejores ingenieros, pero no habría que darles la potestad de ponerle nombres a las cosas, porque siempre optan por lo contra-intuitivo. El moderador en realidad

estimula la reactividad nuclear, “la fogonea”, diría un periodista político. Y es que al bajarle la velocidad promedio a los neutrones (“moderarlos”), incrementa su capacidad de ser capturados por los núcleos de uranio 235, y fisionarlos.

Con un combustible más bien anémico en producción de neutrones libres, como el uranio natural, el agua liviana es bastante inútil para moderar. Si Ud. esta noche hiciera la travesura de sustituir las 470 toneladas de agua pesada de Embalse por agua común, no habría modo de hacer arrancar la central y Ud. terminaría preso.

Para lograr fisiones en cadena se necesita agua pesada, cuyos átomos de deuterio tienen el aditamento de ese neutrón del que carece el hidrógeno común. Ese neutrón de más hace magia. Tras un promedio de 29 o 30 impactos sucesivos contra átomos de deuterio, el neutrón demasiado veloz perdió la mitad de su energía y está “a punto de caramelo” para ser capturado por otro átomo de uranio 235, en lugar de rebotar tontamente contra el mismo.

Al tragarse un neutrón lento, el U235, ya de suyo inestable, enloquece y se rompe (es decir fisiona) “al toque”, lo cual libera en promedio otros 3 neutrones rápidos, todos ellos a moderar. Y así se arma la reacción en cadena, y así la nave va…

El control de la reacción se logra del mismo modo que en una PWR, con barras de cadmio que se calan para “frenar” la reactividad del núcleo, o se retiran “para picarla”.

El agua pesada es 80 veces más moderadora que la liviana. En otros diseños de otros reactores a uranio natural el moderador puede ser grafito ultrapuro, difícil de fabricar pero mucho más barato que el agua pesada. Sin embargo, es incendiable en caso de desastre (ver Chernobyl, en la URSS, ver Windscale en el Reino Unido). No tenga uno de esos para iluminar su casa. La

ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear) va a estar en contra.

Fumigado el peligro yanqui en la licitación argentina, con 17 contendientes, Jorjón y sus apóstoles empezaron a sondear a Canadá por la compra de uno o dos CANDU 200. Era una tecnología con kilometraje comercial incipiente, lo que podía suponer “problemas de dentición” todavía ocultos. Dos CANDU 200 estaban en línea en

Douglas Point, Kincardine, Ontario desde 1965. Y efectivamente, según la información de 1967, andaban aceptablemente aunque con problemas “de plomería” (pérdidas de agua pesada, son muchos kilómetros de caños).

Luego en la India, otras dos unidades similares (RAPP1 y RAPP2) tuvieron problemas de materiales: los tubos se alargaron y “pandearon”, y al exceder la distancia óptima para intercambiar neutrones, las centrales empezaron a perder potencia. Hubo que retubarlas.

Los canadienses, con su imagen comercial en juego, se hicieron cargo. Y a la larga a ellos les sucedió lo mismo con sus dos centralitas en Douglas Point. Y a la larga sucedió lo mismo con todas las centrales CANDU del mundo, las 49 unidades en los 7 países que las compraron, y también sucedió y sucederá lo propio en las 17 centrales IHWPR de IPCIL de la India: todas ellas, a los más o menos 30 años operativos, que son unos 32 años de calendario, deben hacer un «retubamiento» que, sumados a actualizaciones y mejoras, les da 30 años más de extensión de vida.

Eso en plata sale más o menos el 30% del precio de una CANDU nueva. Es negocio.

Pero si la CNEA optó por la tecnología alemana, con recipiente de presión, fue porque KWU-SIEMENS tenía unas ganas tremendas de vender en la Argentina y literalmente nos cedieron (ignoro qué verbo es más apropiado) Atucha I, a un costo de U$ 100 millones aproximadamente.

Resultó que no éramos insensibles a los regalos.

¿Por qué tanta generosidad teutónica? Después de la India, que había preferido CANDU, éramos la segunda chica más linda de la fiesta aspiracional, la de los países con programas nucleares independientes. Si nosotros les dábamos el «sí», pensaron en la KWU con no poca lógica, después en otros países del Hemisferio Sur no los paraba nadie. La decisión por “el fierro” de KWU nos salvó de pagar este costo entonces escondido en el futuro de todas las CANDU, el retubamiento.

Dicho con el diario del lunes, tuvimos buena suerte.

Cuando Canadá nos volvió a tocar timbre para la licitación de nuestra segunda central, en 1974, ya estábamos inaugurando Atucha I y les dimos el «sí», sin dar muchas vueltas. El diseño canadiense era más sencillo, sensato, lógico, y por todo lo anterior, más barato y reproducible a escala industrial por las metalúrgicas nacionales.

Si el desarrollo metalúrgico de la Argentina volvía posible ir llegando a una CANDU 100% nacional con la 2da o 3ra que construyéramos, Canadá no haría nada por impedirlo, nos dijo AECL. Se alegraría un montón. Era lo mismo que querían todos sus demás clientes, que aquel año ya eran unos cuantos.

Pero además, AECL tenía otro «plus» para nosotros: en aquella época dorada, anterior al 18 de mayo de 1974, el país de la hoja de arce todavía le hacía un corte de manga frontal a la doctrina estadounidense de no vender salvo bajo salvaguardias “full-scope”. Los canadienses se pasaban dicha idea “por el arco del triunfo” (influencia de la colonización francesa en Quebec, sin duda). Y los EEUU se lo tenían que bancar.

Canadá, por ende, vendía sus centrales sin mencionar siquiera el

TNP (Tratado de No Proliferación), descripto crudamente en 1968 por el embajador radical

José María Ruda ante OIEA como “el desarme de los desarmados”.

Con fierros “sexy”, precios bajos, buena foja de seguridad operativa, un éxito de mercado notable y una política de ventas libre de tratados apestosos, los vendedores de la

AECL (Atomic Energy Commission of Canada Limited) eran recibidos como realeza en China, la India, Argentina, Pakistán, Corea y Rumania y –por supuesto- la India, países con proyectos independientes. A los Canucks les faltaba probar un asado argentino. Probablemente, vinieron para ello.

Si tales compradores insistían en fabricar sus propios combustibles, la AECL daba todas las especificaciones técnicas y planillas de cálculo. Lo mismo para los tubos de presión, los generadores de vapor, y a la larga, todos los componentes críticos. Es más, los canadienses organizaron a todos sus clientes en el

COG o Candu Owners Group, para que los propietarios intercambiaran libremente objeciones, chismes, quejas y consejos operativos. A la AECL esto le significaba aprovechar a fondo la experiencia de sus compradores para mejorar lo que les tratarían de vender a continuación.

Demasiado bueno para ser verdad, pero ni un pelo de bobos, los Canucks.

Como resultado de la viveza comercial y la calidad tecnológica canadiense, hay 49 CANDUS activas en Canadá, Argentina, Rumania, Pakistán, la India, China y Corea del Sur. Y a eso, añadirle 13 “Canduchas”, o CANDU truchas que la India construyó por su cuenta después de 1974, cuando Canadá rompió relaciones comerciales con ese país asiático, y las 10 más que esa república, hoy el país más poblado de la Tierra, está añadiendo al inventario.

Pero falta explicar por qué Canadá en 1974 cortó relaciones con semejante monstruo de cliente, la India. Lo obligaron los EEUU. Y es que la primera ministra de la India,

Indira Gandhi, sorprendió al resto del planeta con

«Smiling Buddha», raro nombre para una bomba atómica, el 18 de Mayo de aquel año. Justo ella, la Gandhi, con ese apellido casi inherentemente pacifista.

Y Ud. no va a creer hasta qué punto eso torció nuestro destino como país, y cómo nos jodió el asado con los canadienses. Va mañana.

Daniel E. Arias

Jorge Alberto Sábato «Jorjón»

Lo que pensaban el citado “Jorjón” Sábato y sus apóstoles era que el diseño CANDU permite obviar un componente carísimo, difícil de resolver para las metalúrgicas argentinas incluso a fecha de hoy: el recipiente de presión. Próximamente, medio siglo tras aquellas luchas de pasillo de 1967, tal vez IMPSA (Pescarmona) termine de forjar y maquinar el primer recipiente de presión “made in Argentina”. Es uno relativamente pequeño para la centralita compacta criolla CAREM.

¿Cómo funciona la tecnología canadiense? Sin recipiente de presión. En los 50, cuando nacieron los primeros CANDU, Canadá todavía no podía fabricar ese componente con sus metalúrgicas propias. ¿Qué hicieron en cambio? Los dibujos lo muestran con claridad. Se fueron literalmente a los caños.

Jorge Alberto Sábato «Jorjón»

Lo que pensaban el citado “Jorjón” Sábato y sus apóstoles era que el diseño CANDU permite obviar un componente carísimo, difícil de resolver para las metalúrgicas argentinas incluso a fecha de hoy: el recipiente de presión. Próximamente, medio siglo tras aquellas luchas de pasillo de 1967, tal vez IMPSA (Pescarmona) termine de forjar y maquinar el primer recipiente de presión “made in Argentina”. Es uno relativamente pequeño para la centralita compacta criolla CAREM.

¿Cómo funciona la tecnología canadiense? Sin recipiente de presión. En los 50, cuando nacieron los primeros CANDU, Canadá todavía no podía fabricar ese componente con sus metalúrgicas propias. ¿Qué hicieron en cambio? Los dibujos lo muestran con claridad. Se fueron literalmente a los caños.

La Atomic Energy Commission of Canadá, Limited (AECL) no quería comprarle centrales nucleares ni componentes críticos a sus vecinos del Sur, porque estos suelen olvidarse con alguna frecuencia de que Canadá no es su estado número 51.

De modo que AECL simplemente eliminó del diseño ese cacerolón bestial de aleación nuclear de acero (salpimentado con níquel, molibdeno, manganeso, silicio y cromo) y lo sustituyó por centenares de caños de 10 cm. de diámetro de materiales similares pero no idénticos, y capaces de resistir una presión interna y una paliza de neutrones que te las cuento. Obviamente, el combo de caños y calandria es más sencillo y barato que una olla a presión gigante.

El esquema de arriba muestra sólo dos tubos, pero una central como Embalse, Córdoba, tiene 380. Los tubos de presión, en las centrales nucleares tipo CANDU, son los canales donde se insertan, uno tras otro, 12 manojos de combustible, cortitos y compactos. Los canales que los alojan tienen unos 6 metros de longitud, un diámetro de 112 mm y un espesor que ronda los 4,2 mm., de aleación de acero al circonio-niobio, fabricados primero por laminación y luego por extrusión. Metalúrgica no para cualquiera, pero manejable en casi cualquier país de desarrollo industrial mediano.

Los 380 tubos contienen 12 elementos combustibles modulares cada uno. Los elementos son chiquitos en serio: 45,5 cm. de largo. Constan de mazos de túbulos de zircaloy (aleación de circonio con un 2% de niobio) llenos de pastillas cerámicas de dióxido de uranio natural.

El conjunto de 380 tubos está envuelto por la calandria, muy parecida a las calderas de las viejas locomotoras de vapor. La calandria contiene moderador (agua pesada) a temperatura y presión relativamente bajas, por lo cual la pieza no tiene el grosor ni el peso entre heroico y wagneriano de un verdadero recipiente de presión alemán. Y eso abarata tanto todo…

Los que sí resisten presiones y temperaturas de órdago son los propios tubos: el agua pesada que los refrigera entra a 270º, sale 300º , y se la mantiene presurizada a 112 atmósferas todo el tiempo, para que no hierva. El agua pesada usada como moderador no se mezcla con la refrigerante, aunque se trate de la misma sustancia. La que modera forma aproximadamente 1/3 del inventario total de este insumo crítico en una CANDU.

Justamente, lo que encarece una CANDU-6 es el costo de las 470 toneladas agua pesada que usa en ambas funciones, como refrigerante y como moderador. Pero a la hora de las sumas y restas, el costo total de la central terminada baja un 50% a igualdad de potencia, si se lo compara con el diseño nibelungo. Y el ahorro básico se hace eliminando el recipiente de presión. Cosa que para el ing. Cosentino, famoso en el Valhalla nuclear por su ira, era otra herejía canadiense más, y van…

Fuera de estas diferencias en el “Steam Generation System” (SSS), el resto de la planta es muy parecido al de una PWR cualquiera, incluso en el edificio de contención de gran volumen, hecho de concreto reforzado, que envuelve todo el primario y parte del secundario. Un CANDU 600, como el de Embalse, en Córdoba, tiene un primario con 4 “loops” y 4 generadores de vapor.

El nombre “moderador” logra engañar al lego con todo éxito, en el 100% de los casos. Los nucleares son buenos físicos y mejores ingenieros, pero no habría que darles la potestad de ponerle nombres a las cosas, porque siempre optan por lo contra-intuitivo. El moderador en realidad estimula la reactividad nuclear, “la fogonea”, diría un periodista político. Y es que al bajarle la velocidad promedio a los neutrones (“moderarlos”), incrementa su capacidad de ser capturados por los núcleos de uranio 235, y fisionarlos.

Con un combustible más bien anémico en producción de neutrones libres, como el uranio natural, el agua liviana es bastante inútil para moderar. Si Ud. esta noche hiciera la travesura de sustituir las 470 toneladas de agua pesada de Embalse por agua común, no habría modo de hacer arrancar la central y Ud. terminaría preso.

Para lograr fisiones en cadena se necesita agua pesada, cuyos átomos de deuterio tienen el aditamento de ese neutrón del que carece el hidrógeno común. Ese neutrón de más hace magia. Tras un promedio de 29 o 30 impactos sucesivos contra átomos de deuterio, el neutrón demasiado veloz perdió la mitad de su energía y está “a punto de caramelo” para ser capturado por otro átomo de uranio 235, en lugar de rebotar tontamente contra el mismo.

Al tragarse un neutrón lento, el U235, ya de suyo inestable, enloquece y se rompe (es decir fisiona) “al toque”, lo cual libera en promedio otros 3 neutrones rápidos, todos ellos a moderar. Y así se arma la reacción en cadena, y así la nave va…

El control de la reacción se logra del mismo modo que en una PWR, con barras de cadmio que se calan para “frenar” la reactividad del núcleo, o se retiran “para picarla”.

El agua pesada es 80 veces más moderadora que la liviana. En otros diseños de otros reactores a uranio natural el moderador puede ser grafito ultrapuro, difícil de fabricar pero mucho más barato que el agua pesada. Sin embargo, es incendiable en caso de desastre (ver Chernobyl, en la URSS, ver Windscale en el Reino Unido). No tenga uno de esos para iluminar su casa. La ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear) va a estar en contra.

Fumigado el peligro yanqui en la licitación argentina, con 17 contendientes, Jorjón y sus apóstoles empezaron a sondear a Canadá por la compra de uno o dos CANDU 200. Era una tecnología con kilometraje comercial incipiente, lo que podía suponer “problemas de dentición” todavía ocultos. Dos CANDU 200 estaban en línea en Douglas Point, Kincardine, Ontario desde 1965. Y efectivamente, según la información de 1967, andaban aceptablemente aunque con problemas “de plomería” (pérdidas de agua pesada, son muchos kilómetros de caños).

Luego en la India, otras dos unidades similares (RAPP1 y RAPP2) tuvieron problemas de materiales: los tubos se alargaron y “pandearon”, y al exceder la distancia óptima para intercambiar neutrones, las centrales empezaron a perder potencia. Hubo que retubarlas.

Los canadienses, con su imagen comercial en juego, se hicieron cargo. Y a la larga a ellos les sucedió lo mismo con sus dos centralitas en Douglas Point. Y a la larga sucedió lo mismo con todas las centrales CANDU del mundo, las 49 unidades en los 7 países que las compraron, y también sucedió y sucederá lo propio en las 17 centrales IHWPR de IPCIL de la India: todas ellas, a los más o menos 30 años operativos, que son unos 32 años de calendario, deben hacer un «retubamiento» que, sumados a actualizaciones y mejoras, les da 30 años más de extensión de vida. Eso en plata sale más o menos el 30% del precio de una CANDU nueva. Es negocio.

Pero si la CNEA optó por la tecnología alemana, con recipiente de presión, fue porque KWU-SIEMENS tenía unas ganas tremendas de vender en la Argentina y literalmente nos cedieron (ignoro qué verbo es más apropiado) Atucha I, a un costo de U$ 100 millones aproximadamente. Resultó que no éramos insensibles a los regalos.

¿Por qué tanta generosidad teutónica? Después de la India, que había preferido CANDU, éramos la segunda chica más linda de la fiesta aspiracional, la de los países con programas nucleares independientes. Si nosotros les dábamos el «sí», pensaron en la KWU con no poca lógica, después en otros países del Hemisferio Sur no los paraba nadie. La decisión por “el fierro” de KWU nos salvó de pagar este costo entonces escondido en el futuro de todas las CANDU, el retubamiento. Dicho con el diario del lunes, tuvimos buena suerte.

Cuando Canadá nos volvió a tocar timbre para la licitación de nuestra segunda central, en 1974, ya estábamos inaugurando Atucha I y les dimos el «sí», sin dar muchas vueltas. El diseño canadiense era más sencillo, sensato, lógico, y por todo lo anterior, más barato y reproducible a escala industrial por las metalúrgicas nacionales.

Si el desarrollo metalúrgico de la Argentina volvía posible ir llegando a una CANDU 100% nacional con la 2da o 3ra que construyéramos, Canadá no haría nada por impedirlo, nos dijo AECL. Se alegraría un montón. Era lo mismo que querían todos sus demás clientes, que aquel año ya eran unos cuantos.

Pero además, AECL tenía otro «plus» para nosotros: en aquella época dorada, anterior al 18 de mayo de 1974, el país de la hoja de arce todavía le hacía un corte de manga frontal a la doctrina estadounidense de no vender salvo bajo salvaguardias “full-scope”. Los canadienses se pasaban dicha idea “por el arco del triunfo” (influencia de la colonización francesa en Quebec, sin duda). Y los EEUU se lo tenían que bancar.

Canadá, por ende, vendía sus centrales sin mencionar siquiera el TNP (Tratado de No Proliferación), descripto crudamente en 1968 por el embajador radical José María Ruda ante OIEA como “el desarme de los desarmados”.

Con fierros “sexy”, precios bajos, buena foja de seguridad operativa, un éxito de mercado notable y una política de ventas libre de tratados apestosos, los vendedores de la AECL (Atomic Energy Commission of Canada Limited) eran recibidos como realeza en China, la India, Argentina, Pakistán, Corea y Rumania y –por supuesto- la India, países con proyectos independientes. A los Canucks les faltaba probar un asado argentino. Probablemente, vinieron para ello.

Si tales compradores insistían en fabricar sus propios combustibles, la AECL daba todas las especificaciones técnicas y planillas de cálculo. Lo mismo para los tubos de presión, los generadores de vapor, y a la larga, todos los componentes críticos. Es más, los canadienses organizaron a todos sus clientes en el COG o Candu Owners Group, para que los propietarios intercambiaran libremente objeciones, chismes, quejas y consejos operativos. A la AECL esto le significaba aprovechar a fondo la experiencia de sus compradores para mejorar lo que les tratarían de vender a continuación.

Demasiado bueno para ser verdad, pero ni un pelo de bobos, los Canucks.

Como resultado de la viveza comercial y la calidad tecnológica canadiense, hay 49 CANDUS activas en Canadá, Argentina, Rumania, Pakistán, la India, China y Corea del Sur. Y a eso, añadirle 13 “Canduchas”, o CANDU truchas que la India construyó por su cuenta después de 1974, cuando Canadá rompió relaciones comerciales con ese país asiático, y las 10 más que esa república, hoy el país más poblado de la Tierra, está añadiendo al inventario.

Pero falta explicar por qué Canadá en 1974 cortó relaciones con semejante monstruo de cliente, la India. Lo obligaron los EEUU. Y es que la primera ministra de la India, Indira Gandhi, sorprendió al resto del planeta con «Smiling Buddha», raro nombre para una bomba atómica, el 18 de Mayo de aquel año. Justo ella, la Gandhi, con ese apellido casi inherentemente pacifista.

Y Ud. no va a creer hasta qué punto eso torció nuestro destino como país, y cómo nos jodió el asado con los canadienses. Va mañana.

La Atomic Energy Commission of Canadá, Limited (AECL) no quería comprarle centrales nucleares ni componentes críticos a sus vecinos del Sur, porque estos suelen olvidarse con alguna frecuencia de que Canadá no es su estado número 51.

De modo que AECL simplemente eliminó del diseño ese cacerolón bestial de aleación nuclear de acero (salpimentado con níquel, molibdeno, manganeso, silicio y cromo) y lo sustituyó por centenares de caños de 10 cm. de diámetro de materiales similares pero no idénticos, y capaces de resistir una presión interna y una paliza de neutrones que te las cuento. Obviamente, el combo de caños y calandria es más sencillo y barato que una olla a presión gigante.

El esquema de arriba muestra sólo dos tubos, pero una central como Embalse, Córdoba, tiene 380. Los tubos de presión, en las centrales nucleares tipo CANDU, son los canales donde se insertan, uno tras otro, 12 manojos de combustible, cortitos y compactos. Los canales que los alojan tienen unos 6 metros de longitud, un diámetro de 112 mm y un espesor que ronda los 4,2 mm., de aleación de acero al circonio-niobio, fabricados primero por laminación y luego por extrusión. Metalúrgica no para cualquiera, pero manejable en casi cualquier país de desarrollo industrial mediano.

Los 380 tubos contienen 12 elementos combustibles modulares cada uno. Los elementos son chiquitos en serio: 45,5 cm. de largo. Constan de mazos de túbulos de zircaloy (aleación de circonio con un 2% de niobio) llenos de pastillas cerámicas de dióxido de uranio natural.

El conjunto de 380 tubos está envuelto por la calandria, muy parecida a las calderas de las viejas locomotoras de vapor. La calandria contiene moderador (agua pesada) a temperatura y presión relativamente bajas, por lo cual la pieza no tiene el grosor ni el peso entre heroico y wagneriano de un verdadero recipiente de presión alemán. Y eso abarata tanto todo…

Los que sí resisten presiones y temperaturas de órdago son los propios tubos: el agua pesada que los refrigera entra a 270º, sale 300º , y se la mantiene presurizada a 112 atmósferas todo el tiempo, para que no hierva. El agua pesada usada como moderador no se mezcla con la refrigerante, aunque se trate de la misma sustancia. La que modera forma aproximadamente 1/3 del inventario total de este insumo crítico en una CANDU.

Justamente, lo que encarece una CANDU-6 es el costo de las 470 toneladas agua pesada que usa en ambas funciones, como refrigerante y como moderador. Pero a la hora de las sumas y restas, el costo total de la central terminada baja un 50% a igualdad de potencia, si se lo compara con el diseño nibelungo. Y el ahorro básico se hace eliminando el recipiente de presión. Cosa que para el ing. Cosentino, famoso en el Valhalla nuclear por su ira, era otra herejía canadiense más, y van…

Fuera de estas diferencias en el “Steam Generation System” (SSS), el resto de la planta es muy parecido al de una PWR cualquiera, incluso en el edificio de contención de gran volumen, hecho de concreto reforzado, que envuelve todo el primario y parte del secundario. Un CANDU 600, como el de Embalse, en Córdoba, tiene un primario con 4 “loops” y 4 generadores de vapor.

El nombre “moderador” logra engañar al lego con todo éxito, en el 100% de los casos. Los nucleares son buenos físicos y mejores ingenieros, pero no habría que darles la potestad de ponerle nombres a las cosas, porque siempre optan por lo contra-intuitivo. El moderador en realidad estimula la reactividad nuclear, “la fogonea”, diría un periodista político. Y es que al bajarle la velocidad promedio a los neutrones (“moderarlos”), incrementa su capacidad de ser capturados por los núcleos de uranio 235, y fisionarlos.

Con un combustible más bien anémico en producción de neutrones libres, como el uranio natural, el agua liviana es bastante inútil para moderar. Si Ud. esta noche hiciera la travesura de sustituir las 470 toneladas de agua pesada de Embalse por agua común, no habría modo de hacer arrancar la central y Ud. terminaría preso.

Para lograr fisiones en cadena se necesita agua pesada, cuyos átomos de deuterio tienen el aditamento de ese neutrón del que carece el hidrógeno común. Ese neutrón de más hace magia. Tras un promedio de 29 o 30 impactos sucesivos contra átomos de deuterio, el neutrón demasiado veloz perdió la mitad de su energía y está “a punto de caramelo” para ser capturado por otro átomo de uranio 235, en lugar de rebotar tontamente contra el mismo.

Al tragarse un neutrón lento, el U235, ya de suyo inestable, enloquece y se rompe (es decir fisiona) “al toque”, lo cual libera en promedio otros 3 neutrones rápidos, todos ellos a moderar. Y así se arma la reacción en cadena, y así la nave va…

El control de la reacción se logra del mismo modo que en una PWR, con barras de cadmio que se calan para “frenar” la reactividad del núcleo, o se retiran “para picarla”.

El agua pesada es 80 veces más moderadora que la liviana. En otros diseños de otros reactores a uranio natural el moderador puede ser grafito ultrapuro, difícil de fabricar pero mucho más barato que el agua pesada. Sin embargo, es incendiable en caso de desastre (ver Chernobyl, en la URSS, ver Windscale en el Reino Unido). No tenga uno de esos para iluminar su casa. La ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear) va a estar en contra.

Fumigado el peligro yanqui en la licitación argentina, con 17 contendientes, Jorjón y sus apóstoles empezaron a sondear a Canadá por la compra de uno o dos CANDU 200. Era una tecnología con kilometraje comercial incipiente, lo que podía suponer “problemas de dentición” todavía ocultos. Dos CANDU 200 estaban en línea en Douglas Point, Kincardine, Ontario desde 1965. Y efectivamente, según la información de 1967, andaban aceptablemente aunque con problemas “de plomería” (pérdidas de agua pesada, son muchos kilómetros de caños).

Luego en la India, otras dos unidades similares (RAPP1 y RAPP2) tuvieron problemas de materiales: los tubos se alargaron y “pandearon”, y al exceder la distancia óptima para intercambiar neutrones, las centrales empezaron a perder potencia. Hubo que retubarlas.

Los canadienses, con su imagen comercial en juego, se hicieron cargo. Y a la larga a ellos les sucedió lo mismo con sus dos centralitas en Douglas Point. Y a la larga sucedió lo mismo con todas las centrales CANDU del mundo, las 49 unidades en los 7 países que las compraron, y también sucedió y sucederá lo propio en las 17 centrales IHWPR de IPCIL de la India: todas ellas, a los más o menos 30 años operativos, que son unos 32 años de calendario, deben hacer un «retubamiento» que, sumados a actualizaciones y mejoras, les da 30 años más de extensión de vida. Eso en plata sale más o menos el 30% del precio de una CANDU nueva. Es negocio.

Pero si la CNEA optó por la tecnología alemana, con recipiente de presión, fue porque KWU-SIEMENS tenía unas ganas tremendas de vender en la Argentina y literalmente nos cedieron (ignoro qué verbo es más apropiado) Atucha I, a un costo de U$ 100 millones aproximadamente. Resultó que no éramos insensibles a los regalos.

¿Por qué tanta generosidad teutónica? Después de la India, que había preferido CANDU, éramos la segunda chica más linda de la fiesta aspiracional, la de los países con programas nucleares independientes. Si nosotros les dábamos el «sí», pensaron en la KWU con no poca lógica, después en otros países del Hemisferio Sur no los paraba nadie. La decisión por “el fierro” de KWU nos salvó de pagar este costo entonces escondido en el futuro de todas las CANDU, el retubamiento. Dicho con el diario del lunes, tuvimos buena suerte.

Cuando Canadá nos volvió a tocar timbre para la licitación de nuestra segunda central, en 1974, ya estábamos inaugurando Atucha I y les dimos el «sí», sin dar muchas vueltas. El diseño canadiense era más sencillo, sensato, lógico, y por todo lo anterior, más barato y reproducible a escala industrial por las metalúrgicas nacionales.

Si el desarrollo metalúrgico de la Argentina volvía posible ir llegando a una CANDU 100% nacional con la 2da o 3ra que construyéramos, Canadá no haría nada por impedirlo, nos dijo AECL. Se alegraría un montón. Era lo mismo que querían todos sus demás clientes, que aquel año ya eran unos cuantos.

Pero además, AECL tenía otro «plus» para nosotros: en aquella época dorada, anterior al 18 de mayo de 1974, el país de la hoja de arce todavía le hacía un corte de manga frontal a la doctrina estadounidense de no vender salvo bajo salvaguardias “full-scope”. Los canadienses se pasaban dicha idea “por el arco del triunfo” (influencia de la colonización francesa en Quebec, sin duda). Y los EEUU se lo tenían que bancar.

Canadá, por ende, vendía sus centrales sin mencionar siquiera el TNP (Tratado de No Proliferación), descripto crudamente en 1968 por el embajador radical José María Ruda ante OIEA como “el desarme de los desarmados”.

Con fierros “sexy”, precios bajos, buena foja de seguridad operativa, un éxito de mercado notable y una política de ventas libre de tratados apestosos, los vendedores de la AECL (Atomic Energy Commission of Canada Limited) eran recibidos como realeza en China, la India, Argentina, Pakistán, Corea y Rumania y –por supuesto- la India, países con proyectos independientes. A los Canucks les faltaba probar un asado argentino. Probablemente, vinieron para ello.

Si tales compradores insistían en fabricar sus propios combustibles, la AECL daba todas las especificaciones técnicas y planillas de cálculo. Lo mismo para los tubos de presión, los generadores de vapor, y a la larga, todos los componentes críticos. Es más, los canadienses organizaron a todos sus clientes en el COG o Candu Owners Group, para que los propietarios intercambiaran libremente objeciones, chismes, quejas y consejos operativos. A la AECL esto le significaba aprovechar a fondo la experiencia de sus compradores para mejorar lo que les tratarían de vender a continuación.

Demasiado bueno para ser verdad, pero ni un pelo de bobos, los Canucks.

Como resultado de la viveza comercial y la calidad tecnológica canadiense, hay 49 CANDUS activas en Canadá, Argentina, Rumania, Pakistán, la India, China y Corea del Sur. Y a eso, añadirle 13 “Canduchas”, o CANDU truchas que la India construyó por su cuenta después de 1974, cuando Canadá rompió relaciones comerciales con ese país asiático, y las 10 más que esa república, hoy el país más poblado de la Tierra, está añadiendo al inventario.

Pero falta explicar por qué Canadá en 1974 cortó relaciones con semejante monstruo de cliente, la India. Lo obligaron los EEUU. Y es que la primera ministra de la India, Indira Gandhi, sorprendió al resto del planeta con «Smiling Buddha», raro nombre para una bomba atómica, el 18 de Mayo de aquel año. Justo ella, la Gandhi, con ese apellido casi inherentemente pacifista.

Y Ud. no va a creer hasta qué punto eso torció nuestro destino como país, y cómo nos jodió el asado con los canadienses. Va mañana.