El jefe de la Fuerza Aérea de EE.UU. expresó preocupación por la posible compra de cazas chinos

El Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF), Charles Q. Brown, Jr, expresó su preocupación por la posible venta de aeronaves de combate de origen chino en la región.

El Ministerio de Defensa argentino tiene en examen, entre otras que hemos desarrollado aquí, una propuesta china: los JF-17 Thunder (la imagen que encabeza esta nota es de los F-16 que Dinamarca ofrecen en venta. Pero ya se anunció que la decisión quedará para el próximo año.

En cuanto a AgendAR, hemos expuesto nuestra posición: más allá de la compra de algunos cazas -que, para el país con el 8vo. territorio más extenso del muno, sólo tendrán valor simbólico y para entrenamiento, la Argentina debe desarrollar la producción de drones. Están dentro de nuestras capacidades industriales y son el futuro -en realidad, ya el presente- de la guerra moderna.

El CAREM, parte del plan de descarbonización 2050 de la OIEA. «Uno de los proyectos más avanzados»

El reactor nuclear Carem, desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica de la Argentina, fue reconocido en el Foro de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) que tuvo lugar en Washington, como uno de los proyectos más avanzados para aumentar la participación de la energía nuclear en la matriz energética global y facilitar que los estados cumplan sus metas de reducción de emisiones de carbono para el 2050.

El CAREM(Central Argentina de Elementos Modulares) es un proyecto cuyo desarrollo comenzó en la década de 80 del siglo pasado, y cuyo prototipo comenzó a construirse durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner en el complejo de Atucha en el partido bonaerense de Zárate. Su diseño es incluido en la actualidad dentro de la categoría conocida en la industria nuclear como «SMR», sigla en inglés de «Reactor Modular Pequeño», un tipo de central de generación eléctrica que se caracteriza por ser más económica y rápida de poner en funcionamiento que las centrales tradicionales, además de incorporar sistemas de seguridad autónomos.

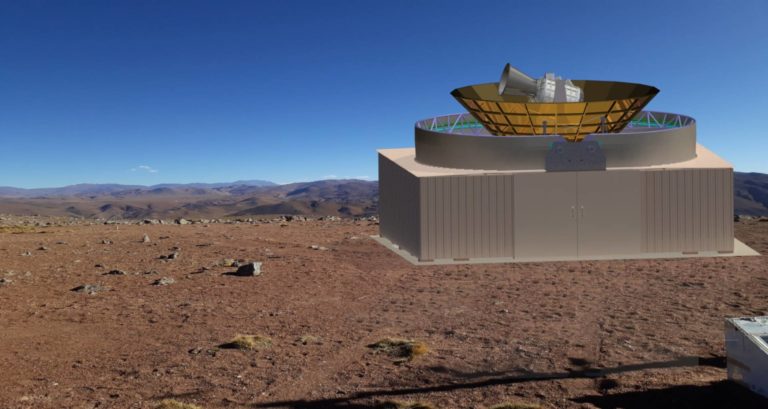

QUBIC, el instrumento que rastreará el comienzo del Universo

Hoy, 23 de noviembre, se inaugura en Alto Chorrillos, en el corazón de la Puna salteña, el observatorio cosmológico conocido como Proyecto Qubic. En él trabajaron 130 investigadores de Argentina y varios países europeos.

A 5000 metros de altura sobre el nivel del mar, un instrumento de clase mundial está haciendo ciencia de frontera para descubrir pistas comprobables del momento en que todo lo que conocemos empezó a existir. Se trata del QUBIC, un instrumento astronómico novedoso que combina la sensibilidad de detectores bolométricos, enfriados a 273 grados centígrados bajo cero (-273°C) con la precisión de la técnica interferométrica y la posibilidad de espectro-imagen: la medición simultánea del color de cada pixel de la imagen, que permite sustraer modos B no primordiales (ver explicación abajo). En este proyecto participan los científicos del Instituto de Tecnologías en Detección de Astropartículas (ITEDA) –que integran la Comisión Nacional de Energía Atómica, el CONICET y la UNSAM– junto a investigadores de Francia, Italia, Reino Unido e Irlanda. El instrumento se desarrolló originariamente en Francia, Italia, con colaboraciones de Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos, y se lo ensambló, puso en funcionamiento y testeó en laboratorios de nuestra CNEA. QUBIC compite con varios otros proyectos de cosmología observacional que investigan los modos B primordiales: BICEP/KECK, CLASS, SPIDER de Estados Unidos, Ali-CPT de China y el proyecto de satélite japonés (con una importante contribución europea) LiteBIRD (previsto para 2033). Sin embargo, ninguno de estos telescopios pueden compararse con QUBIC en lo que hace a las posibilidades que brinda la interferometría. Si bien el descubrimiento final del modo B tendrá que ser confirmado de forma independiente por varios grupos, la colaboración QUBIC se posiciona en un tema de alto impacto en Cosmología, y en particular a la Argentina.Tareas realizadas en Argentina

El Proyecto QUBIC es el resultado de una colaboración entre 130 investigadores e ingenieros en Francia, Italia, Argentina, Reino Unido e Irlanda. El instrumento se desarrolló en Francia en APC (París) entre 2008 y 2018 y fue probado en ese mismo laboratorio entre 2019 y 2020. En julio de 2021 llegó a la Argentina (como fue informado en AgendAR). Fue trasladado al Laboratorio de Integración, en la Regional Noroeste de CNEA (especialmente construido para tal fin) en Salta, donde se ensambló, se puso en funcionamiento y testeó a lo largo de un año. Además, en la Argentina se realizaron las siguientes tareas: Diseño y construcción de la montura, del sistema de movimiento de la montura, del laboratorio de criogenia en el Centro Atómico Constituyentes; del sistema de liberación de membranas para los absorbedores de la radiación incidente de los sensores cuánticos criogénicos y del domo. Por otra parte, se procedió a la construcción de la infraestructura que alberga el telescopio en Alto Chorrillos, con la instalación de generadores y tanque de combustible y el diseño y construcción del sistema eléctrico. Estas tareas debieron ser complementadas con otras como la construcción de caminos de acceso y la instalación del albergue, además de llevar energía y comunicaciones al sitio. El instrumento ya está operativo y en condiciones de comenzar a adquirir datos para calibración.Hacer ciencia de frontera permite desarrollar tecnología de punta

QUBIC intenta abordar esos primeros instantes del Cosmos. La teoría de la inflación cosmológica se propuso en la década de 1980 para explicar la geometría plana y la extrema homogeneidad del espacio-tiempo. La inflación proporciona un mecanismo físico para producir fluctuaciones de densidad primordiales en el universo, que luego dieron origen a la estructura a gran escala (cúmulos de galaxias, galaxias, estrellas). Es un período durante el cual el Universo experimentó una expansión extremadamente rápida, que ocurrió alrededor de 10-35 segundos después del Big Bang. Aunque todas las observaciones hasta la fecha son compatibles con la teoría de la inflación, todavía no tenemos pruebas directas de que realmente ocurrió. Si la inflación tuvo lugar, los cálculos muestran que debería haber dejado pequeños rastros en forma de ondas gravitacionales primordiales, que dejarían su huella en el fondo cósmico de microondas en forma de cierto tipo de polarización de la radiación, llamados modos B, que ningún otro mecanismo primordial podría producir. Si se detectan estos modos B primordiales, será una prueba directa de la fase de inflación, un resultado importante en cosmología con profundas consecuencias para la física de partículas. El estudio del patrón de modo B permitirá el estudio de la física fundamental a energías que serán imposibles de lograr en los aceleradores de partículas durante los siglos venideros. La búsqueda de los modos B presenta un desafío considerable para los astrofísicos. La señal esperada es extremadamente débil y su detección requiere detectores ultrasensibles y un telescopio excepcionalmente preciso. No es sencillo analizar la señal que proviene del fondo de microondas, pues ella se ve afectada también por la presencia de modos B no primordiales, que son producidos por el polvo en nuestra propia galaxia y que deben eliminarse. A pesar del impresionante progreso alcanzado en las últimas décadas en nuestra comprensión del Universo, aún quedan varios enigmas sin solución, tales como los relacionados con la materia oscura, la energía oscura o lo que sucedió en los primeros momentos del Universo.ooooo

Asistirán a la inauguración el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, acompañado por Adriana Serquis, Presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); Matías Cánepa, Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta; Ana Franchi, Presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, (CONICET) y Alberto Etchegoyen, Director de ITeDA (instituto formado por CNEA,CONICET, UNSAM) y co-vocero del proyecto Qubic. Participarán también científicos procedentes de Francia e Italia, países que integran el proyecto. Ellos son, Silvia Masi, Co-vocera de QUBIC, por la Universidad La Sapienza, de Roma, Italia; Jean-Christophe Hamilton, vocero de QUBIC , Instituto Nacional de Física Nuclear y Física de Partículas (IN2P3), de Francia; Vincent Poireau, Director Científico Adjunto de Astropartículas y Cosmología del Instituto Nacional de Física Nuclear y Física de Partículas (IN2P3) de Francia, y Fernando Ferroni, ex Presidente del Instituto Nacional de Física Nuclear (INFN), Italia.Proponen al cáñamo en reemplazo del plástico: «Grandes ventajas para el ambiente y la salud»

RO

La planta del cáñamo, de la familia del cannabis, se presenta como un nuevo aliado del ambiente humano y animal en la lucha contra la contaminación plástica en el mundo. El uso de sus fibras como refuerzo en materiales compuestos podría reducir hasta un 40% la utilización de plásticos en las industrias.

Se puso en marcha de la construcción del Polo Tecnológico de La Matanza

Este martes 22 de noviembre se firmó el convenio entre la Agencia I+D+i del Ministerio de Ciencia de la Nación y el municipio de La Matanza para el financiamiento del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación Productiva en Ciudad Evita, La Matanza.

El apoyo será de más de 4 mil millones de pesos. Se trata del Polo más importante de América Latina, cuenta con 12 mil metros cuadrados repartidos en cuatro módulos edilicios de arquitectura de avanzada y equipamiento especializado. El Polo que se construirá en el municipio de La Matanza tiene como objetivo la creación de un espacio que favorezca el desarrollo integral del entramado productivo y social territorial, a partir de la prestación de servicios tecnológicos, actividades de formación de recursos humanos, investigación científica, sensibilización y generación de vocaciones científicas. También permitirá albergar a empresas de base tecnológica y la incubación de nuevos emprendimientos. Además se firmó un convenio específico para crear, en el marco del Centro Universitario de la Innovación (CUDI), ubicado en González Catán, otra localidad del municipio, una Plataforma de Investigación y Desarrollo de Tecnologías Informáticas. Participaron de la firma el ministro de Ciencia, Daniel Filmus, el presidente de la Agencia I+D+i, Fernando Peirano, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, la secretaria de Producción del municipio, Débora Giorgi, la subsecretaria de Políticas y Planificación del Ministerio de Ciencia, Cecilia Sleiman y Silvina Gvirtz, secretaria de Educación en el Ministerio de Educación de la Nación y el director de FONTAR, Alejandro Primbas.Argentina planteó en la COP27: necesitará u$s 185 mil millones hasta 2030 por el cambio climático

Esta cifra la presentó la delegación argentina en lla conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP27, que se reunió en Egipto.

Argentina necesita 185 mil millones de dólares para mitigar y adaptarse al cambio climático desde hoy hasta 2030. Así lo anunció en la conferencia la jefa de la delegación de nuestro país, la Secretaria de Cambio Climático argentino, Cecilia Nicolini. Esta gigantesca conferencia reunió más de 33.000 personas de 200 países, incluidos varios de los principales líderes mundiales, en Sharm El Sheikh, Egipto. Cuyos traslados en avión hicieron, necesariamente, un aporte no mínimo a la emisión de gases de invernadero, y de ese modo al calentamiento global. El planteo argentino está dentro del contexto de un evento donde por primera vez las grandes potencias -generalmente también los grandes emisores- aceptaron tratar el concepto de «Losses & Damages», Pérdidas y Daños, provocados por el cambio climático. Y las cifras son generalmente de miles de millones de dólares. “Juntos por la implementación” es el título que puso a la Conferencia el gobierno de Egipto, en referencia a que se trata de llevar del papel a la realidad, por fin, los objetivos que el mundo fijó en 2015, a través del Acuerdo de París, para la contención del cambio climático.Posición argentina:

“Queremos que los países que más contribuyeron y más siguen contribuyendo al cambio climático se hagan responsables y que el financiamiento llegue en tiempo y forma para que las transformaciones de nuestra economía tengan impacto en el territorio”, dijo Nicolini en diálogo con los periodistas argentinos que asisten a la COP 27, a la que no vino el presidente Alberto Fernández y ni siquiera asistió el ministro de Ambiente, Juan Cabandié. La secretaria presentó en Sharm El Sheikh una actualización de Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, ante un grupo compuesto básicamente por funcionarios y activistas ambientales argentinos, con 250 medidas para lograr una Argentina “sostenible, inclusive e innovadora a 2030”. Pero la Argentina, que se esfuerza en aparecer del lado «bueno» en las cotroversias sobre las medidas concretas para aminorar el calentamiento global, no está en condiciones de unirse -por ejemplo- al clamor de los activistas contra los combustibles fósiles. La propia Nicolini admitió que Argentina no puede darse el lujo de desaprovechar el potencial de hidrocarburos de Vaca Muerta. “Diversificar nuestra matriz energética es un compromiso, pero no va a ser de un día para el otro. Argentina tiene la segunda reserva de gas natural más importante en el mundo. El gas natural es fundamental para el desarrollo económico argentino y sirve para la transición a corto y mediano plazo. El abandono de los combustibles fósiles es un objetivo a largo plazo”, dijo. En ese sentido, consideró positiva la inversión que está haciendo el Estado para ampliar la capacidad de transporte de gas natural y dijo que, para ampliar su generación de energías renovables, es también imprescindible que la Argentina amplíe también su capacidad de transporte de electricidad. También la Secretaría de Agricultura argentina estuvo presente en Sharm El Sheikh, encabezada por el secretario Juan José Bahillo, quien llegó con una delegación que levantó la bandera de la sostenibilidad de la producción agropecuaria nacional, frente a cuestionamientos que llegan de los países ricos. Se apunta, fundamentalmente, a la ganadería, por su elevada emisión de gases de efecto invernadero. “La agricultura argentina está entre las más eficientes del mundo y tenemos un rol decisivo en la seguridad alimentaria mundial”, dijo el subsecretario de Coordinación Política de la secretaría de Agricultura, Ariel Martínez. Martínez aseguró que Argentina produce el 4% del total de alimentos que se comercializan en el mundo, pero que sólo emite el 0,3% de los gases de efecto invernadero globales. “Quiere decir que tenemos un impacto insignificante en términos de cambio climático, pero si dejamos de producir se generaría un impacto gravísimo en términos de la seguridad alimentaria”, concluyó.Resumen y resultados de la COP27

El llamado Sur global (hace algunas décadas se decía «el Tercer Mundo» intentó presionar para que las naciones desarrolladas no sólo cumplan con su promesa realizada en 2009 de aportar 100.000 millones de dólares anuales para acción climática, sino que aumentan esa cifra. Como anticipamos en AgendAR, el giro diplomático de China, al apoyar por primera vez estas mociones, contribuyó a que Estados Unidos no las bloqueara, como había sucedido en la COP26 y anteriores. Así, como sintetizó el periodista Nicolás Deza en las redes sociales, El texto final del documento de la COP 27 que se consensuó este domingo finalmente no incluyó un llamado explícito a eliminar los combustibles fósiles («phase out fossil fuels»). Sí introduce un elemento nuevo: llama a crear un fondo internacional para compensar los daños causados por eventos climáticos en los países no desarrollados. Pero no dice cómo se financiará.Premio Nacional L’Oréal-Unesco a una científica argentina. Regeneración de los huesos

Carla Giacomelli trabaja en el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba. Fue reconocida por su trabajo sobre biomateriales para implantes que usan genes para regenerar el hueso. El premio aporta $ 1,5 millones.

Esta semana se concretó una nueva edición, la 16a, de uno de los premios más prestigiosos que distingue a las mejores científicas argentinas: el Premio Nacional L’Oréal-Unesco Por las Mujeres en la Ciencia, que recayó en el equipo que dirige Carla Giacomelli, investigadora del Conicet en el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba. ¿Su mérito? Avanzar en el desarrollo de nuevos biomateriales médicos para facilitar la recuperación de pacientes que necesitan implantes, facilitando la regeneración ósea. “La mayoría de las fracturas se solucionan solas. Pero en entre el 5% y el 10% de los casos los traumas óseos o desgastes requieren intervenciones quirúrgicas donde se colocan prótesis metálicas o injertos sintéticos”, dijo la todavía sorprendida ganadora del premio. Y Giacomelli –profesora titular del Departamento de Fisicoquímica de la Universidad Nacional de Córdoba– agregó: “Pero a veces los biomateriales sintéticos generan inconvenientes o rechazos que terminan en reintervenciones quirúrgicas y las prótesis no terminan de integrarse completamente a los tejidos del paciente”. Buscando solucionar ese problema, su grupo planteó desarrollar un nuevo tipo de material biocompatible para implantes, que además de dar soporte o inmovilizar y fijar el hueso, tenga funcionalidades terapéuticas.

La idea es poder ayudar en los traumas óseos usando una matriz sólida, pero biodegradable, y que el propio cuerpo la termine reabsorbiendo con el paso de los meses. “Esa matriz hecha en forma de films o gel, incluirá en su interior ‘nanoportadores’ con ciertos genes cuyos productos (proteínas) facilitan la curación, haciendo que, con el tiempo, en el lugar afectado se cree verdadero hueso ‘nuevo’”, concluyó la experta. Justamente, en el uso de los genes está la diferencia cordobesa respecto a otros grupos del mundo que buscan objetivos similares pero sumando proteínas en lugar de genes completos. Y calculan que esta opción puede hacer la diferencia en estas aplicaciones médicas de largo plazo.

Enrique Garabetyan

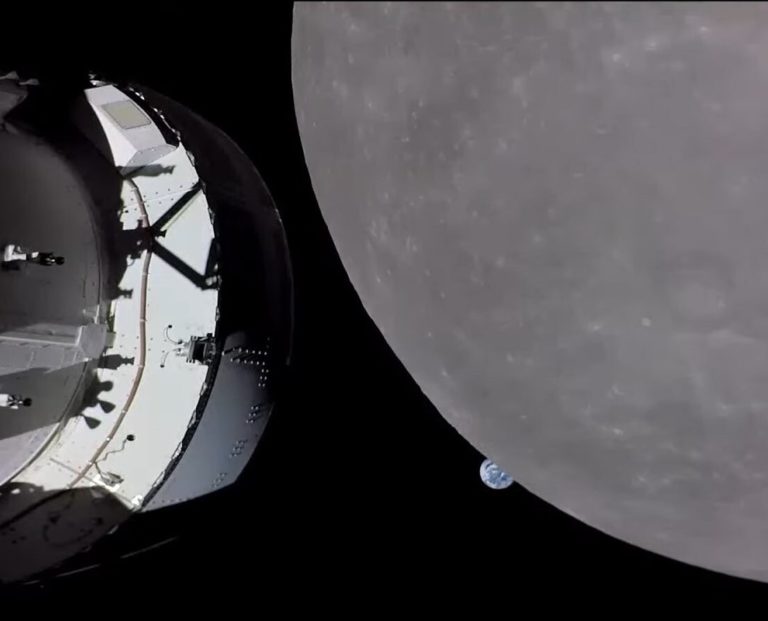

La nave ‘Orión’ de la misión Artemis está en órbita alrededor de la Luna

La nave ‘Orión’ de la mision Artemis de la NASA está sobrevolando la Luna. La belleza de la foto lo dice todo.

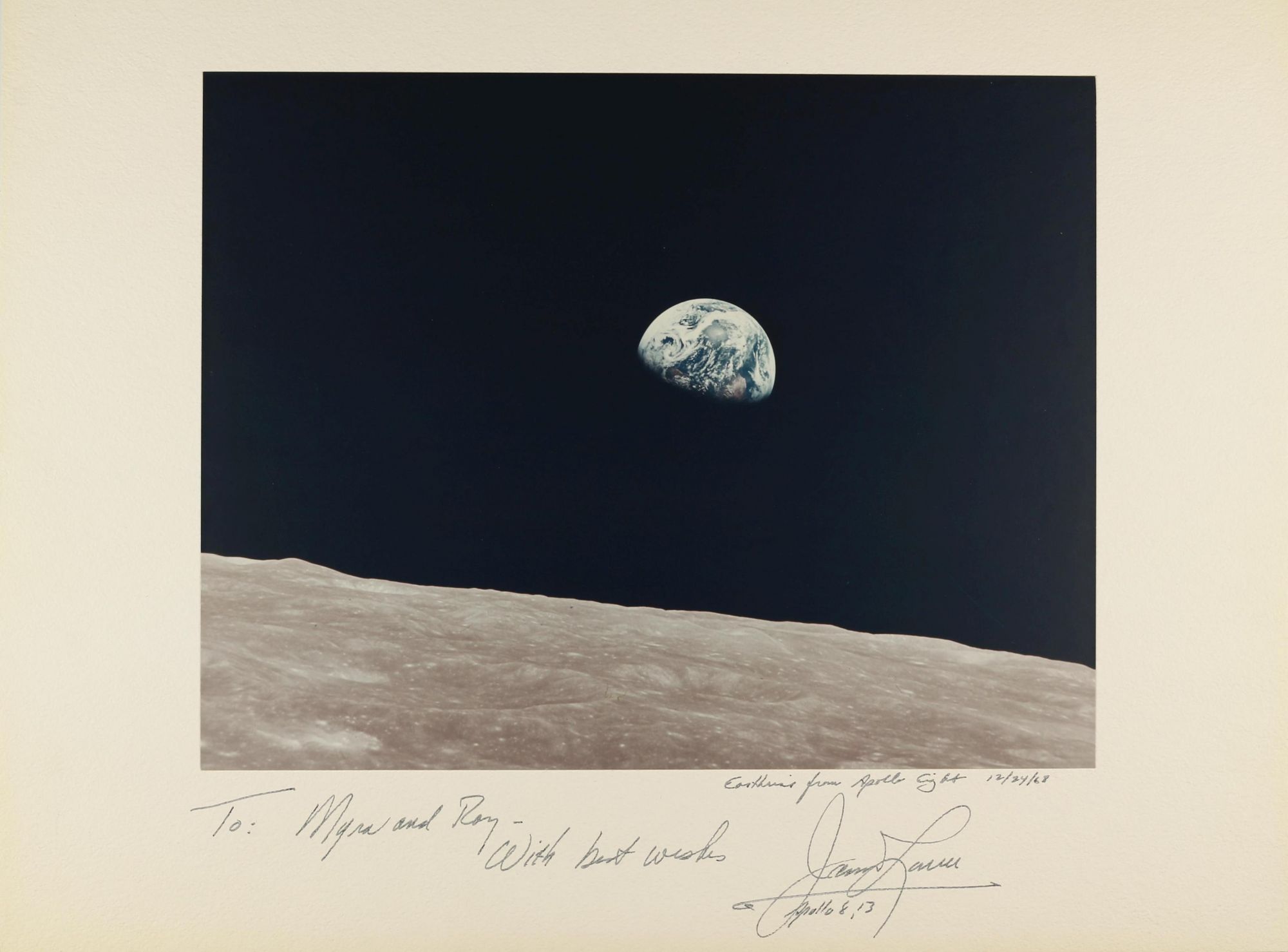

Artemis I es una misión orbital lunar sin tripulación, el primer vuelo espacial del programa Artemis de la Nasa. Se trata de la primera prueba de vuelo integrada de la nave espacial Orión y el megacohete Space Launch System, SLS, que despegó el 16 de noviembre del Centro Kennedy en Florida para una misión de ida y vuelta de 25 días al vecindario lunar. El objetivo final es que los astronautas de la Nasa vuelvan a pisar la Luna, medio siglo después del programa Apolo. Orion permanecerá en esta órbita durante aproximadamente una semana para probar los sistemas de la nave espacial. El retrógrado distante llevará a Orión 65.000 kilómetros más allá de la Luna antes de que regrese a la Tierra. La mayor distancia de Orión a la Tierra será el lunes 28 de noviembre, en más de 432.000 kilómetros. La mayor distancia de Orión a la Luna será el viernes 25 de noviembre, a más de 76.000 kilómetros por hora. Su acercamiento mayor a la superficie lunar será de 130 kilómetros. D Esta es una de las fotos que tomó la misión Apolo 8, la primera vez que ojos humanos contemplaron la Tierra desde la Luna. Fue hace 54 años. Después hubo otras misiones, pero pasó medio siglo sin otras visitas. Esta vez, la intención es permanecer.

Esta es una de las fotos que tomó la misión Apolo 8, la primera vez que ojos humanos contemplaron la Tierra desde la Luna. Fue hace 54 años. Después hubo otras misiones, pero pasó medio siglo sin otras visitas. Esta vez, la intención es permanecer.