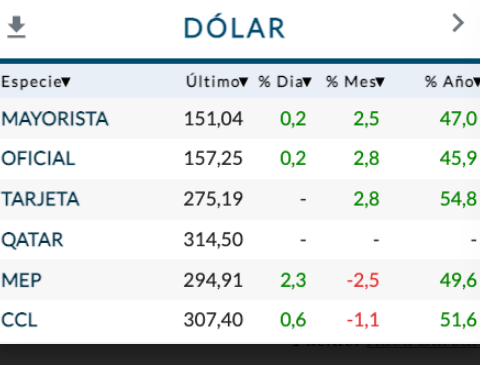

El menú de opciones para el dólar

Dólar ilegal, ¿cuál es el problema?

El blue influye mucho menos que el tipo de cambio oficial en la formación de precios internos e incluso menos que los dólares negociados en bolsa.

Sin embargo, no es inocuo, hace titulares, crea expectativas y estimula a remarcar a los pequeños comercios. Además, su trayectoria no es ajena a la de los financieros, que de hecho ayer crecieron hasta 2,3% y superaron incluso la barrera del ilegal.

Si la idea de Massa es reducir la brecha cambiaria «desde abajo», acelerando las minidevaluaciones cotidianas del oficial, y «desde arriba», amesetando los paralelos, un desdoblamiento creciente y desordenado como el que se está llevando a cabo es un torpedo que el Gobierno lanza, con efecto banana, sobre la propia canoa con la que pretende atravesar un maremoto. De hecho, la brecha con el blue interrumpió su reciente tendencia a la baja y volvió a superar un peligroso 90%.

El intento de reducir la brecha en estas condiciones es complejo. El dólar oficial mayorista se ha ajustado en lo que va del año 47%, sin que le alcance, pese a los esfuerzos, para empardar una inflación que hasta agosto acumulaba 56,4% en el año. A eso habrá que sumarle una cifra que será mayor que 6 y menor que 7 –según le anticipó el ministro de Economía al FMI en Washington–. Actualizar la paridad que rige el grueso del comercio exterior implica acelerar la inflación.

Las causas de una resistencia

¿Por qué, así las cosas, no realizar un desdoblamiento más simple, con un «dólar comercial» que rija los aspectos más sensibles de las importaciones –las esenciales para la producción, las vinculadas a los alimentos o las que tengan mayor potencial inflacionario– y enviar todo lo demás –el turismo al exterior, la contratación de Coldplay, el atesoramiento privado…– a uno libre o financiero?

Quienes tenemos más de 50 años sabemos que el tema es sensible por dos motivos: por un lado, esos esquemas complican a las empresas –estatales y privadas– que deben hacer frente al pago de deudas; por el otro, tienden a ampliar la brecha con el oficial y las expectativas de devaluación porque, básicamente, implican liberar al Banco Central de todas las cajas deficitarias en divisas.»

Dólar ilegal, ¿cuál es el problema?

El blue influye mucho menos que el tipo de cambio oficial en la formación de precios internos e incluso menos que los dólares negociados en bolsa.

Sin embargo, no es inocuo, hace titulares, crea expectativas y estimula a remarcar a los pequeños comercios. Además, su trayectoria no es ajena a la de los financieros, que de hecho ayer crecieron hasta 2,3% y superaron incluso la barrera del ilegal.

Si la idea de Massa es reducir la brecha cambiaria «desde abajo», acelerando las minidevaluaciones cotidianas del oficial, y «desde arriba», amesetando los paralelos, un desdoblamiento creciente y desordenado como el que se está llevando a cabo es un torpedo que el Gobierno lanza, con efecto banana, sobre la propia canoa con la que pretende atravesar un maremoto. De hecho, la brecha con el blue interrumpió su reciente tendencia a la baja y volvió a superar un peligroso 90%.

El intento de reducir la brecha en estas condiciones es complejo. El dólar oficial mayorista se ha ajustado en lo que va del año 47%, sin que le alcance, pese a los esfuerzos, para empardar una inflación que hasta agosto acumulaba 56,4% en el año. A eso habrá que sumarle una cifra que será mayor que 6 y menor que 7 –según le anticipó el ministro de Economía al FMI en Washington–. Actualizar la paridad que rige el grueso del comercio exterior implica acelerar la inflación.

Las causas de una resistencia

¿Por qué, así las cosas, no realizar un desdoblamiento más simple, con un «dólar comercial» que rija los aspectos más sensibles de las importaciones –las esenciales para la producción, las vinculadas a los alimentos o las que tengan mayor potencial inflacionario– y enviar todo lo demás –el turismo al exterior, la contratación de Coldplay, el atesoramiento privado…– a uno libre o financiero?

Quienes tenemos más de 50 años sabemos que el tema es sensible por dos motivos: por un lado, esos esquemas complican a las empresas –estatales y privadas– que deben hacer frente al pago de deudas; por el otro, tienden a ampliar la brecha con el oficial y las expectativas de devaluación porque, básicamente, implican liberar al Banco Central de todas las cajas deficitarias en divisas.»

Comentario de AgendAR:

Los análisis técnicos de economistas y, sobre todo, el discurso ideologizado que los políticos se sienten obligados a mantener frente a sus militantes, tapan un hecho simple: al contener al valor del dólar oficial -con el que se pagan las importaciones-, se está subsidiando la importación y los gastos en el exterior. Por eso, el gobierno pone impuestos, «percepciones»,… para que no sea mucho más barato importar, comprar afuera, que producir aquí. Es cierto que una devaluación provocaría un salto inflacionario -otro más- que perjudicaría a los de ingresos fijos, o informales. Y también a las empresas endeudadas en dólares. Pero esta política de parches se está haciendo cada vez más difícil de sostener. Tampoco está deteniendo la inflación. Y ha destruído el sistema de precios: el ama de casa que va al supermercado y el empresario que debe reponer stock ya no saben cuánto les va a costar. Confiamos que en el equipo de Massa haya técnicos que sepan de economía y de la realidad productiva y social argentina- que estén pensando las medidas necesarias para que un sinceramiento del mercado cambiario no golpee -aún más- a la población. Lo que se debió haber hecho, con menos costo, hace más o menos un año. Porque si no lo hacen, lo hará el proximo gobierno, cualquiera sea. Con un costo mayor.Abel B. Fernández

El Instituto Sábato abre inscripción para Experiencias de Verano en el Centro Atómico Constituyentes

Agenda!

— Instituto Sabato (@InstitutoSabato) October 11, 2022

Vuelven las EXPERIENCIA DE VERANO en el Sabato!

Durante el mes de febrero vas a poder realizar un trabajo de investigación en alguno de los laboratorios del Centro Atómico Constituyentes. pic.twitter.com/V6wn2puFV0

Murió Roberto Ornstein, el primer embajador nuclear de la Argentina

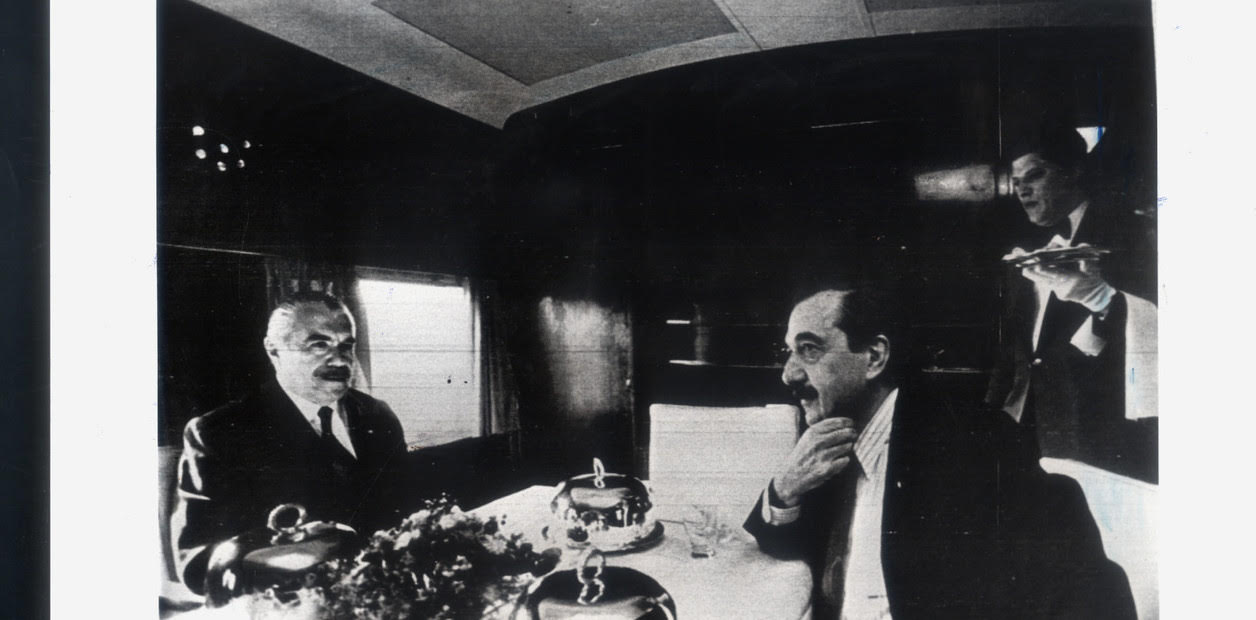

Dos atómicos que hoy nos faltan: el Dr. Renato Radicella, en primer plano. Y en segundo, tratando de no hacerse notar, casi por costumbre, el Cpn (RE) Roberto Ornstein. Foto Pablo Piovano, P12, 2010.

Podría hacer una lista larga de desacuerdos con Ornstein, pero también otra de acuerdos, y es kilómetros mayor. Desde los ’60, Ornstein representó como experto científico, técnico y legal de la Armada los intereses marítimos, fluviales, limítrofes y nucleares de la Argentina en la región. Con Uruguay puso las bases físicas y legales de dos tratados, el del Río de la Plata y el del Río Uruguay, todavía vigentes, y con Brasil puso límites al uso inconsulto de la altas cuencas del Uruguay y Paraná, en un trabajoso acuerdo que a comienzos de los ’70 mitigó una situación que podría haber escalado mal. No todos fueron éxitos. Le tocaron algunos casos muy difíciles y otros directamente imposibles, como pasó con la delimitación de fronteras sobre el Canal del Beagle, que casi termina en guerra con Chile en 1978. Sólo con esta intro uno debería googlear “Ornstein tratados fotos” y el acompañamiento de imágenes de este recordatorio estaría resuelto, pero no. Si algo define a Ornstein es el haber estado en la cocina de asuntos claves para la paz en la región, sin jamás pintar en cámara. Laura estuvo semana y monedas buscándome fotos que no fueran familiares, y encontró sólo laborales pero colectivas, en las que Roberto logra invariablemente perderse en un ángulo o un segundo o tercer plano. Capitán de varios buques, dos de ellos oceanográficos, Ornstein dejó con no poco dolor, por decirlo a lo Yukio Mishima, “la gracia del mar” para entrar a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en 1979: eso va después. Lo hizo para ocuparse de las relaciones internacionales no sólo con Brasil sino fundamentalmente con las potencias nucleares y con el resto del mundo, a través del Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas (OIEA). Pero sobre se contagió del entusiasmo de una institución en un momento espectacular de despliegue científico, tecnológico y productivo. Pido perdón por las disgresiones que deberé cometer para dar el contexto histórico, en lugar de hablar de la persona, como se estila en un recordatorio común. Sucede que a Ornstein no lo traté más de dos o tres veces, y sea por capitán, por germánico o por diplomático, era experto en no dejarse conocer. Pero además, ese hombre ES nuestra historia nuclear. No se lo puede explicar sin explicarla. O intentar, al menos. Los buques que más lo marcaron fueron científicos, dos oceanográficos del Servicio de Hidrografía Naval (los ARA Cánepa y Laserre). Eso le daba ventaja como diplomático: cuando discutía con el vecindario sudaca sobre propiedad o copropiedad de ríos, estuarios, canales y mares, Ornstein ya era baquiano en el terreno, antes que en los libros. Había pasado años generando y corrigiendo mapas y tablas de orillas, de corrientes, de caudales de avenida y de estiaje, de mareas máximas y mínimas, y de topografía y morfología de fondos. Pero la diplomacia no se estudia sondeando fondos. La incorporó durante años en sus estudios como oficial de estado mayor en relaciones internacionales, y luego cursó el equivalente de un master con la Royal Navy. Atajo objeciones previsibles: todo esto sucedió cuando las Fuerzas Armadas pasaban más tiempo siendo gobierno que Fuerzas Armadas, para detrimento del país, de la Constitución y propio. Sin embargo, es correcta la delimitación de fronteras que intentó Ornstein en el caso chileno, según la cual los islotes de Picton, Lennox y Nueva debían ser argentinos de acuerdo a pactos y tratados anteriores con Chile, cuyos tres principios eran muy claros: la línea de las altas cumbres andinas, la de división de aguas de los ríos, y en materia litorial, Chile en el Pacífico y la Argentina en el Atlántico. Fue un error acordar con Chile que fuera el Reino Unido quien laudara sobre el tema, y otro error aún peor desconocer ese laudo y ponerse en pie de guerra, pero ese último no es de Ornstein. Por el contrario, abomino de la nueva cartografía que propuso el gobierno legal y legítimo de Carlos Menem respecto del Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz: pasen y sírvanse el terreno que quieran, vecinos. Sólo tienen que pedir. Vendepatrias los hubo en todos los gobiernos, tanto “de facto” como “de iure”, pero cada vez los hay más y peores. Para ir al comienzo del comienzo de la historia nuclear de Ornstein, el año 1967 lo vió como asesor de un organismo creado por la dictadura del general Juan C. Onganía, el CONASE (Consejo Nacional de Seguridad). Esa oficina duró poco pero ejerció mucho poder. Su lado mejor parece su actuación en la compra de nuestra primera centralita nuclear, Atucha I, decidida -todavía sin proveedor- en 1965 por el gobierno civil del Dr. Arturo Illia. La CONASE le pasó discretamente como un camión y por encima a la Secretaría de Energía, eternamente pro-petrolera y anti-atómica, para que Atucha 1 pudiera existir, y además tener una potencia mayor de 200 MW. También disuadió de opinar demasiado al Ministro de Economía, Adalbert Krieger Vasena, que estaba a favor de una central nuclear, a condición de que fuera una GE MK-1. Sí, como las cuatro que se rompieron en Fukushima, y de yapa, de uranio enriquecido. Eso nos hubiera vuelto dependientes en combustibles “ad aeternum”. Esas cosas sucedían en 1967, cuando Ornstein, a fuerza de estudioso (“Un bocho”, resume su viuda Laura), ya se había vuelto baquiano también en asuntos nucleares. Y por ello fue mandado a negociar un tratado de desarme en México. No fue ni es cualquier tratado: éste lo inventó EEUU para que lo firmaran Sudamérica y el Caribe, su así llamado “patio trasero”, y era un experimento. Había chances de que incluso en una Sudacaland llena de títeres militares del Pentágono se lo rechazara por unilateral, ya que su esencia es: “Yo, potencia armada, te exijo a vos, paisito desarmado, que te desarmes, y te controlo. Yo no me desarmo ni me dejo controlar”. Pero si en este fin del mundo semejante documento tenía éxito, tal vez se pudiera imponer al resto del mundo, con el nombre de TNP o Tratado de No Proliferación. Aquel de 1967, menos ambicioso, fue el primer pacto de desarme atómico regional de la historia, y pasó a ella por el nombre del barrio de México DF donde sucedió la pulseada: Tlatelolco.

Reuniones preparatorias del Tratado de Tlatelolco en 1967. Ornstein está en algún lado, escapado de salir en la foto entre las delegaciones regionales.

Porque hubo pulseada que los autodenominados americanos no esperaban: Brasil y Argentina unieron fuerzas para limitar el alcance del tratado a las armas nucleares explosivas. De bombas, minga. OK con eso. Pero ambos países preservaron su derecho de desarrollar tecnología atómica libre de salvaguardias, siempre que fuera pacífica y de desarrollo local. En esa lista de habilitaciones entraban los pequeños reactores científicos e industriales, las grandes centrales nucleoeléctricas, los motores navales nucleares para barcos y submarinos, e incluso la contratación de uso de bombas atómicas para apertura de obras de escala geológica, como canales subterráneos. Ojo: hablamos de 1967, cuando EEUU, a través de su DoE (Department of Energy) aún ofrecía esta rara ingeniería como servicio a terceros. Eso sí, nada de que el cliente usara bombas propias, ojo. Estaba tan extendida la convicción de que este tipo de ingeniería extrema de suelos era el futuro del manejo hídrico y de la navegación, que el OIEA tenía un departamento “ad hoc” para regular contratos, de los cuales jamás se firmó ninguno. Brasil, entonces la dictadura militar sudaca favorita de los EEUU, lo de que las bombas no podían ser propias tardó unos años en entenderlo (ver aquí, aquí y aquí). EEUU no podía, lógicamente, mandar representantes con voz y voto a la mesa de Tlatelolco: sólo observadores. Pero de los que miran fijo. Cuenta Ornstein en su correspondencia con Mario Mariscotti, ex gerente de Investigación y Desarrollo de la CNEA e historiador nuclear, que esa silenciosa delegación yanqui operaba a través de México como estado ventrílocuo. Nada llamativo: don Gustavo García Ordaz, el presidente mexicano de entonces, fue agente de la CIA (deschavado en EEUU por su colega Philip Agee en 1975). Un año después del Tratado, García Ordaz hizo pasar el nombre de Tlatelolco a otro tipo de fama: mandó a los francotiradores del Batallón Olimpia (un grupo paramilitar secreto) y a miembros del Estado Mayor Presidencial a ejecutar a entre 300 y 400 de unos 10.000 manifestantes universitarios en la Plaza de las Tres Culturas de ese barrio. El disenso de los números es porque el largo ametrallamiento fue seguido por robo de cadáveres, pero resulta suficientemente histórico como para figurar en el monumento que hoy recuerda el hecho. Es fama que Brasil, Argentina y por arrastre Chile, firmaron Tlatelolco con objeciones y tapujos en 1967. Pero no lo ratificaron, un modo diplomático de decirle al State Department: “Sigan participando”. El problema es que los Johnnies siempre siguen participando, y se llevaron el premio en 1994, cuando el ya citado Carlos Menem, pasando por encima de los chirridos angustiados de casi toda la vieja dirigencia nuclear, ratificó Tlatelolco y firmó el TNP. Ésta habría sido mi mayor discusión con Roberto, si yo no hubiera estado décadas evitándola: ¿firmar tratados de desarme cuyo 2do garante, el Reino Unido, había traído 31 bombas antisubmarinas nucleares a aguas de Malvinas? Supongo que a fuerza de naval, Roberto me habría contestado que donde manda capitán, no manda marinero, y también aquello de que por fuerza ahorcan. Creo que habríamos acordado en que lo que Argentina sacó de la mesa de Tlatelolco fue la capacidad de coordinarse diplomáticamente con Brasil para desmarcarse de los EEUU. Hasta entonces –y en buena parte por asuntos ligados a los más de 40 embalses que estaba construyendo nuestro vecino en la cuenca superior del Paraná- Brasil era sólo un viejo rival regional que iba a manejar ese río como se le diera la gana, no un posible aliado. Y un vecino históricamente temible. Fuimos enemigos en 6 guerras durante el siglo XIX, sin contar las anteriores al 25 de Mayo de 1810, cuando éramos meras colonias de los Borbones aquí, y de los Braganza allá. La historiografía argentina y brasuca desacuerdan bastante sobre quiénes fueron los ganadores y perdedores de cada una de esas guerras. De modo que esa novedosa coordinación diplomática en 1967, que lleva la marca Ornstein en el orillo, es el antecedente más viejo de algo muy impensable entonces: el Mercosur. Como recuerda el embajador Max Gregorio Cernadas en su libro “Una épica de la paz”, el Mercosur a su vez nació de un acuerdo nuclear muy arreglado entre bambalinas con Itamaraty por Ornstein y un nuevo jugador civil: el embajador Adolfo Saracho, creador de DIGAN, o Dirección de Asuntos Nucleares y Desarme, poblada por entonces por estudiantes casi lampiños del Servicio de Exterior, como el propio Max y el no mucho más barbado Rafael Grossi, actual director del OIEA. No les ha ido mal. Pero cómo trabajaban aquellos muchachos… En 1987, el presidente brasileño José Sarney viajó a Río Negro en tren con su par argento Raúl Alfonsín para inspeccionar la Planta de Enriquecimiento de Uranio de Pilcaniyeu, Río Negro, en 1987, que fácilmente podría haber desatado una carrera bélica regional.

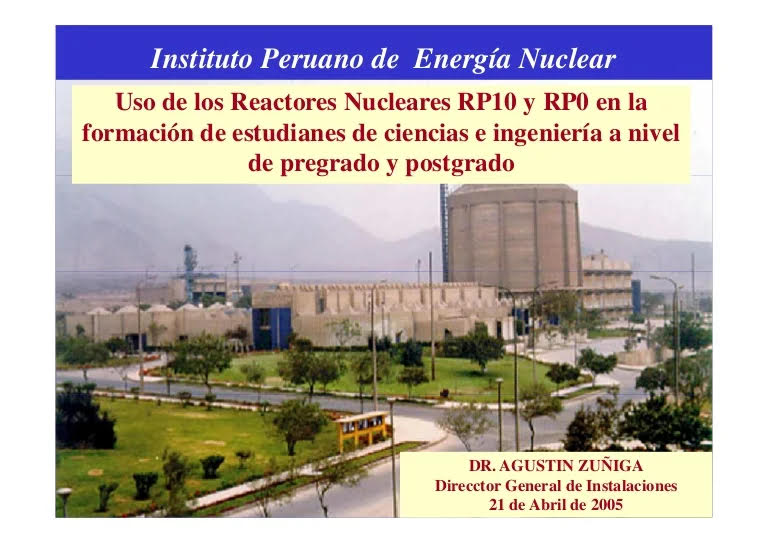

No era locura argenta. Todos los reactores de investigación o irradiación del mundo usaban HEU y teníamos acuerdos de provisión asegurada con EEUU desde los ’50, todos bonitamente rubricados y sin fecha de expiración. Bastó que el State Department se enteraran de que estábamos robándole un posible cliente (Perú) para que nos declararan proliferantes y nos rompieran los papelitos ante la nariz.

Lo que muestra la astucia de la CNEA cuando de las 17 ofertas recibidas en la licitación de Atucha 1, descartó todas las centrales nucleoeléctricas con uranio de bajo enriquecimiento (LEU, por Low Enrichment Uranium, entre un 2 y un 5%). En 1981 el State Department sencillamente nos habría apagado la central por boicot de combustible, y a comprar velas, los porteños. Y sé cómo votó Ornstein sobre el tema en 1968. Lo hizo bien.

No nos habrán apagado la luz, pero hubo que rediseñar todos los reactores, incluidos los de Perú, para que funcionaran con uranio enriquecido al 20%, que en la jerga se llama HALEU (High Assay Low Enrichement Uranium, un oxímoron). El HALEU es una buena frontera entre enriquecimiento civil y militar, porque puede servir en reactores anteriores a los ’80 (aunque con un rediseño drástico y costoso de planta, si lo sabremos nosotros).

El HALEU, en sí, es tan útil para hacer bombas como la gelatina de frutilla. Sin embargo puede ser una buena materia prima para llegar a HEU de uso bélico con un menor costo de energía eléctrica e instalaciones de enriquecimiento más chicas.

No es buena idea, porque la venta internacional de cada gramo de HALEU y su uso final por el comprador están salvaguardados, es decir vigilados, por el OIEA a lo perro. Y como el OIEA, donde EEUU hace y deshace, en 1981 no nos iba a dar o conseguir un gramo, el proveedor fue la URSS. Bajo salvaguardias, of course, y a cambio de bastante trigo argento. In your face, USA.

Con Pilca declarada, podemos comprar uranio enriquecido al 20% sin problemas, con tal de que no ampliemos y/o modernicemos la planta. Basta una imagen satelital para saber que no es una instalación militar: tendría que tener una superficie mucho mayor, y ni te cuento del consumo eléctrico. Es decir, no hace falta 007 para controlarla en tiempo real: hoy alcanza con Google View y las facturas de Transener.

Incluso los 007 de este mundo son proclives al prejuicio, por suerte. El 19 de noviembre de 1983, al día siguiente del brevísimo discurso de Castro Madero por cadena nacional, el desconcertado State Deparment puso públicamente en duda que el asunto fuera cierto. Ignoro los gringos si nos subvaloraban o se sobrevaloraban, pero bastó con una frase de Castro Madero ante el periodismo para entender cómo se vengarían cuando pudieran.

¿Cuál frase? Con un optimismo digno de hijo de la Ilustración (además de contraalmirante, el hombre era un reactorista doctorado), Castro Madero dijo –con otras palabras- que la investigación tecnológica es irreversible, y que la Argentina no podía desaprender esa tecnología.

En realidad, sí podía, pero para eso había que destruir y dispersar los recursos humanos de la CNEA, especialmente los del Ciclo de Combustibles. Habrá sido por eso que, tras la renuncia de Castro Madero, Alfonsín le dio la dirección de la CNEA al Ing. Alberto Costantini, sin formación nuclear alguna, pero con gran actuación como asesor de Álvaro Alsogaray para intentar, como parte del Plan Larkin del Banco Mundial, el cierre instantáneo de 13.000 km. de ferrocarriles argentinos en 1961. Esa intentona culminó en dos huelgas ferroviarias, una por tiempo indefinido.

En la CNEA, Costantini hizo más o menos lo mismo, pero con menos oposición: el orgullo nuclear de sus operadores, mucho más que la ley, impide parar las centrales, pero habría sido la respuesta adecuada a los desmanes del nuevo presidente “democrático” de la CNEA, el primero desde 1950 en provocar un éxodo masivo de profesionales atómicos argentinos a otros países o a otra industrias. Pero no el último. Porque ésa ha sido, vaya a saber debido a qué, la política de los gobiernos de Alfonsín, Menem 1.0, Menem 2.0, De la Rúa, Duhalde y Macri: destruir los recursos humanos nucleares, provocar el equivalente institucional de un Alzheimer. Y según viene de apoyo externo, esa política continuará.

Pero volviendo a fines de 1983 y a esa pequeña cadenita nacional del 18 de Noviembre, con Argentina no ratificante de Tlatelolco ni firmante del TNP bastaba con que Pilca fuera de tecnología puramente local para que estuviera “libre de salvaguardias”, es decir fuera de derechos de inspección por el OIEA.

O por el Dalai Lama o por Magoya, como lo descubrió amargamente, ya con Alfonsín presidente, el embajador estadounidense Harry Schlaudeman. El tipo trató de abrirse paso hasta la plantita a lo matón y chapeando, estilo patrón de la United Fruit en república bananera.

Y un entonces ignoto aspirante a secretario de la DIGAN de 24 años, Max Gregorio Cernadas, lo tuvo que parar amablemente pero en seco en la puerta del Centro Atómico Bariloche (CAB), sentarlo con sus mamuts del Servicio Secreto en una mesa del barcito de los estudiantes de Física e Ingeniería Nuclear junto a la puerta de acceso (creo recordar que se llamaba “El neutrón loco”), someter al yanqui a un seguidilla de cafés casi tan malo como el “regular” de la patria de los libres y hogar de los valientes, y escuchar la retahila de amenazas de represalia generales y personalizadas de aquel capanga. Durante 4 horas.

Al cabo de las cuales a Schlaudeman se le fueron acabando los neutrones o las pilas, y se puso más mansito. Sólo entonces Max recibió instrucciones desde Buenos Aires de dejarlo pasar al CAB, sacate el gusto, gringo.

Al cuete, además, porque en el CAB, en la Avenida Bustillo frente al Nahuel Huapi y sumido en bosques, hay sólo aulas, un reactorcito nuclear (el RA-6) y no se enriquece nada (ni nadie, a decir verdad). Y en cambio Pilca está perdida en medio de una quebradita de la más solitaria estepa, a unos 60 km hacia el Oeste del lago, según vuela el cuervo.

Pero además de que en Bariloche no hay cuervos, en 1983 el camino desde Bariloche hacia Pilca era deliberadamente horroroso. Para llegar antes de la noche convenía empezarlo antes del mediodía, y además hacerlo en una cuatro por cuatro, y no en una limosina blindada y con mamuts. Aunque podían ser útiles a falta de grúa, cuando el auto se encajara.

Yendo un poco para atrás en el tiempo, ante la consulta de Castro Madero sobre cómo deschavar la existencia de Pilca ante Alfonsín, el sorprendido Ornstein le contestó que eso debía hacerse en un domicilio particular, casi sin testigos. Alfonsín debía ser quien decidiera si (plan A) era él quien le contaba la novedad al mundo, o si (plan B) eso lo debía hacer Castro Madero como presidente saliente de la CNEA.

Esa reunión secreta sucedió en la casa de Jorge Martínez Favini, apoderado legal de la CNEA y radical histórico. En el sótano, Alfonsín se enteró por primera vez de qué cosa era el uranio natural y qué otras eran el LEU, el HALEU y el HEU, y por qué necesitábamos una plantita al menos testimonial para lograr LEU: para evitar futuros boicots.

Alfonsín no estaba nada convencido. El propio Max Gregorio Cernadas, alfonsinista fervoroso, admite que el presidente electo creyó que Pilca era otro “peludo de regalo” que le dejaba el Proceso a su gobierno, más o menos los desaparecidos y la deuda externa. El futuro canciller Dante Caputo, que lo acompañaba, juzgó el asunto con igual e inexperta paranoia.

Ambos optaron previsiblemente por el plan B. Ergo, fue Castro Madero quien hizo el anuncio de la existencia y propósito de Pilca por cadena nacional el 18 de noviembre de 1983, razonablemente antes de la jura de Alfonsín, que fue el 10 de Diciembre de 1983.

Pero significativamente, y también en acuerdo con Alfonsín, la novedad Castro Madero la dio horas antes y por separado a los países de la región. Me lo puedo imaginar –sólo imaginar- al general Augusto Pinochet, que tanta ayuda material le dio a la Task Force en nuestro pifostio malvinero, poniéndose color tiza al pensar que quizás le había pisado la cola a un tigre.

Pero la reacción más interesante fue la del último dictador brasileño, Joao Figueiredo. El tipo venía del arma de Inteligencia, y se notó: se rió mucho y felicitó a la Argentina por teléfono, acaso deportivamente. Los brasucas no confiaban en absoluto en el abastecimiento de enriquecido por EEUU, máxime habida cuenta de nuestra experiencia, y a ellos en el ’83 no les estaba yendo bien en absoluto en sus intentos con centrífugas.

Lo cómico es que aún hoy me cruzo con cultos papafritas que me dicen que el uranio enriquecido dejó de ser un material estratégico y se volvió un commodity, como las batatas: si lo pedís, lo tenés. Pero dudo de que Irán cause terror en Israel o en EEUU si acumula batatas. Por el contrario, acumulando HALEU, en cambio, parecería que sí lo logra.

Este sencillo experimento conceptual con boniatos y persas me exime de presentar más pruebas. El uranio enriquecido no es un commodity. I hereby rest my case, your Honour.

Lo cierto es que entre la revelación de Pilca ante la prensa local y mundial y su exhibición oficial ante terceros países mediaron 5 años, en los cuales la planta siguió mayormente inaccesible e invisible, salvo para la mirada inevitable de los satélites de espionaje de la OTAN. Y durante ese tiempo era más fácil imaginar anacondas y tucanes en la Base Marambio que a periodistas y a un presidente brasuca en Pilca.

De la movida de invitar a Sarney a Pilca salió el ABACC (Agencia Brasileño-Argentina para la Contabilidad y Control de Materiales Nucleares), el organismo de inspección recíproca que le permite a ambos países no enterrar dinero estúpidamente en una carrera de armamento atómico. Y como una cosa lleva a la otra, de la confianza generada por el ABBAC salió el Mercosur, cosa hoy bastante olvidada.

Esta historia explica por qué toda vez que Ornstein pisaba Brasil era disertante de honor ante la Fundación Getulio Vargas. Vargas fue general, presidente, industrialista, estatista y distribucionista. Su postura ante la 2da Guerra Mundial no fue la neutralidad de Argentina sino intervenir: tras no pocas vacilaciones, Vargas optó por el bando Aliado. Sin embargo, en todo lo demás fue una especie de Juan D. Perón brasileño, aunque en un país menos escolarizado, menos industrial y obrero, menos ingenieril y más rural.

Aún así Vargas vivió convencido –como Perón- de que ni Argentina ni Brasil tenían mayor chance de un desarrollo capitalista independiente si no unían sus economías.

Tal vez haga falta un Mercosur 2.0 para ello: el que viva, lo verá, como suele decir Abel Fernández, dueño de AgendAR.

Roberto Ornstein por lo menos vio el nacer el Mercosur 1.0. Y lo vio de un modo poco inocente: es uno de los padres secretos de la criatura, cosa que se sabe más en Brasil que aquí.

Lo dicho: el hombre en sus pagos logra siempre esquivar la foto.

No era locura argenta. Todos los reactores de investigación o irradiación del mundo usaban HEU y teníamos acuerdos de provisión asegurada con EEUU desde los ’50, todos bonitamente rubricados y sin fecha de expiración. Bastó que el State Department se enteraran de que estábamos robándole un posible cliente (Perú) para que nos declararan proliferantes y nos rompieran los papelitos ante la nariz.

Lo que muestra la astucia de la CNEA cuando de las 17 ofertas recibidas en la licitación de Atucha 1, descartó todas las centrales nucleoeléctricas con uranio de bajo enriquecimiento (LEU, por Low Enrichment Uranium, entre un 2 y un 5%). En 1981 el State Department sencillamente nos habría apagado la central por boicot de combustible, y a comprar velas, los porteños. Y sé cómo votó Ornstein sobre el tema en 1968. Lo hizo bien.

No nos habrán apagado la luz, pero hubo que rediseñar todos los reactores, incluidos los de Perú, para que funcionaran con uranio enriquecido al 20%, que en la jerga se llama HALEU (High Assay Low Enrichement Uranium, un oxímoron). El HALEU es una buena frontera entre enriquecimiento civil y militar, porque puede servir en reactores anteriores a los ’80 (aunque con un rediseño drástico y costoso de planta, si lo sabremos nosotros).

El HALEU, en sí, es tan útil para hacer bombas como la gelatina de frutilla. Sin embargo puede ser una buena materia prima para llegar a HEU de uso bélico con un menor costo de energía eléctrica e instalaciones de enriquecimiento más chicas.

No es buena idea, porque la venta internacional de cada gramo de HALEU y su uso final por el comprador están salvaguardados, es decir vigilados, por el OIEA a lo perro. Y como el OIEA, donde EEUU hace y deshace, en 1981 no nos iba a dar o conseguir un gramo, el proveedor fue la URSS. Bajo salvaguardias, of course, y a cambio de bastante trigo argento. In your face, USA.

Con Pilca declarada, podemos comprar uranio enriquecido al 20% sin problemas, con tal de que no ampliemos y/o modernicemos la planta. Basta una imagen satelital para saber que no es una instalación militar: tendría que tener una superficie mucho mayor, y ni te cuento del consumo eléctrico. Es decir, no hace falta 007 para controlarla en tiempo real: hoy alcanza con Google View y las facturas de Transener.

Incluso los 007 de este mundo son proclives al prejuicio, por suerte. El 19 de noviembre de 1983, al día siguiente del brevísimo discurso de Castro Madero por cadena nacional, el desconcertado State Deparment puso públicamente en duda que el asunto fuera cierto. Ignoro los gringos si nos subvaloraban o se sobrevaloraban, pero bastó con una frase de Castro Madero ante el periodismo para entender cómo se vengarían cuando pudieran.

¿Cuál frase? Con un optimismo digno de hijo de la Ilustración (además de contraalmirante, el hombre era un reactorista doctorado), Castro Madero dijo –con otras palabras- que la investigación tecnológica es irreversible, y que la Argentina no podía desaprender esa tecnología.

En realidad, sí podía, pero para eso había que destruir y dispersar los recursos humanos de la CNEA, especialmente los del Ciclo de Combustibles. Habrá sido por eso que, tras la renuncia de Castro Madero, Alfonsín le dio la dirección de la CNEA al Ing. Alberto Costantini, sin formación nuclear alguna, pero con gran actuación como asesor de Álvaro Alsogaray para intentar, como parte del Plan Larkin del Banco Mundial, el cierre instantáneo de 13.000 km. de ferrocarriles argentinos en 1961. Esa intentona culminó en dos huelgas ferroviarias, una por tiempo indefinido.

En la CNEA, Costantini hizo más o menos lo mismo, pero con menos oposición: el orgullo nuclear de sus operadores, mucho más que la ley, impide parar las centrales, pero habría sido la respuesta adecuada a los desmanes del nuevo presidente “democrático” de la CNEA, el primero desde 1950 en provocar un éxodo masivo de profesionales atómicos argentinos a otros países o a otra industrias. Pero no el último. Porque ésa ha sido, vaya a saber debido a qué, la política de los gobiernos de Alfonsín, Menem 1.0, Menem 2.0, De la Rúa, Duhalde y Macri: destruir los recursos humanos nucleares, provocar el equivalente institucional de un Alzheimer. Y según viene de apoyo externo, esa política continuará.

Pero volviendo a fines de 1983 y a esa pequeña cadenita nacional del 18 de Noviembre, con Argentina no ratificante de Tlatelolco ni firmante del TNP bastaba con que Pilca fuera de tecnología puramente local para que estuviera “libre de salvaguardias”, es decir fuera de derechos de inspección por el OIEA.

O por el Dalai Lama o por Magoya, como lo descubrió amargamente, ya con Alfonsín presidente, el embajador estadounidense Harry Schlaudeman. El tipo trató de abrirse paso hasta la plantita a lo matón y chapeando, estilo patrón de la United Fruit en república bananera.

Y un entonces ignoto aspirante a secretario de la DIGAN de 24 años, Max Gregorio Cernadas, lo tuvo que parar amablemente pero en seco en la puerta del Centro Atómico Bariloche (CAB), sentarlo con sus mamuts del Servicio Secreto en una mesa del barcito de los estudiantes de Física e Ingeniería Nuclear junto a la puerta de acceso (creo recordar que se llamaba “El neutrón loco”), someter al yanqui a un seguidilla de cafés casi tan malo como el “regular” de la patria de los libres y hogar de los valientes, y escuchar la retahila de amenazas de represalia generales y personalizadas de aquel capanga. Durante 4 horas.

Al cabo de las cuales a Schlaudeman se le fueron acabando los neutrones o las pilas, y se puso más mansito. Sólo entonces Max recibió instrucciones desde Buenos Aires de dejarlo pasar al CAB, sacate el gusto, gringo.

Al cuete, además, porque en el CAB, en la Avenida Bustillo frente al Nahuel Huapi y sumido en bosques, hay sólo aulas, un reactorcito nuclear (el RA-6) y no se enriquece nada (ni nadie, a decir verdad). Y en cambio Pilca está perdida en medio de una quebradita de la más solitaria estepa, a unos 60 km hacia el Oeste del lago, según vuela el cuervo.

Pero además de que en Bariloche no hay cuervos, en 1983 el camino desde Bariloche hacia Pilca era deliberadamente horroroso. Para llegar antes de la noche convenía empezarlo antes del mediodía, y además hacerlo en una cuatro por cuatro, y no en una limosina blindada y con mamuts. Aunque podían ser útiles a falta de grúa, cuando el auto se encajara.

Yendo un poco para atrás en el tiempo, ante la consulta de Castro Madero sobre cómo deschavar la existencia de Pilca ante Alfonsín, el sorprendido Ornstein le contestó que eso debía hacerse en un domicilio particular, casi sin testigos. Alfonsín debía ser quien decidiera si (plan A) era él quien le contaba la novedad al mundo, o si (plan B) eso lo debía hacer Castro Madero como presidente saliente de la CNEA.

Esa reunión secreta sucedió en la casa de Jorge Martínez Favini, apoderado legal de la CNEA y radical histórico. En el sótano, Alfonsín se enteró por primera vez de qué cosa era el uranio natural y qué otras eran el LEU, el HALEU y el HEU, y por qué necesitábamos una plantita al menos testimonial para lograr LEU: para evitar futuros boicots.

Alfonsín no estaba nada convencido. El propio Max Gregorio Cernadas, alfonsinista fervoroso, admite que el presidente electo creyó que Pilca era otro “peludo de regalo” que le dejaba el Proceso a su gobierno, más o menos los desaparecidos y la deuda externa. El futuro canciller Dante Caputo, que lo acompañaba, juzgó el asunto con igual e inexperta paranoia.

Ambos optaron previsiblemente por el plan B. Ergo, fue Castro Madero quien hizo el anuncio de la existencia y propósito de Pilca por cadena nacional el 18 de noviembre de 1983, razonablemente antes de la jura de Alfonsín, que fue el 10 de Diciembre de 1983.

Pero significativamente, y también en acuerdo con Alfonsín, la novedad Castro Madero la dio horas antes y por separado a los países de la región. Me lo puedo imaginar –sólo imaginar- al general Augusto Pinochet, que tanta ayuda material le dio a la Task Force en nuestro pifostio malvinero, poniéndose color tiza al pensar que quizás le había pisado la cola a un tigre.

Pero la reacción más interesante fue la del último dictador brasileño, Joao Figueiredo. El tipo venía del arma de Inteligencia, y se notó: se rió mucho y felicitó a la Argentina por teléfono, acaso deportivamente. Los brasucas no confiaban en absoluto en el abastecimiento de enriquecido por EEUU, máxime habida cuenta de nuestra experiencia, y a ellos en el ’83 no les estaba yendo bien en absoluto en sus intentos con centrífugas.

Lo cómico es que aún hoy me cruzo con cultos papafritas que me dicen que el uranio enriquecido dejó de ser un material estratégico y se volvió un commodity, como las batatas: si lo pedís, lo tenés. Pero dudo de que Irán cause terror en Israel o en EEUU si acumula batatas. Por el contrario, acumulando HALEU, en cambio, parecería que sí lo logra.

Este sencillo experimento conceptual con boniatos y persas me exime de presentar más pruebas. El uranio enriquecido no es un commodity. I hereby rest my case, your Honour.

Lo cierto es que entre la revelación de Pilca ante la prensa local y mundial y su exhibición oficial ante terceros países mediaron 5 años, en los cuales la planta siguió mayormente inaccesible e invisible, salvo para la mirada inevitable de los satélites de espionaje de la OTAN. Y durante ese tiempo era más fácil imaginar anacondas y tucanes en la Base Marambio que a periodistas y a un presidente brasuca en Pilca.

De la movida de invitar a Sarney a Pilca salió el ABACC (Agencia Brasileño-Argentina para la Contabilidad y Control de Materiales Nucleares), el organismo de inspección recíproca que le permite a ambos países no enterrar dinero estúpidamente en una carrera de armamento atómico. Y como una cosa lleva a la otra, de la confianza generada por el ABBAC salió el Mercosur, cosa hoy bastante olvidada.

Esta historia explica por qué toda vez que Ornstein pisaba Brasil era disertante de honor ante la Fundación Getulio Vargas. Vargas fue general, presidente, industrialista, estatista y distribucionista. Su postura ante la 2da Guerra Mundial no fue la neutralidad de Argentina sino intervenir: tras no pocas vacilaciones, Vargas optó por el bando Aliado. Sin embargo, en todo lo demás fue una especie de Juan D. Perón brasileño, aunque en un país menos escolarizado, menos industrial y obrero, menos ingenieril y más rural.

Aún así Vargas vivió convencido –como Perón- de que ni Argentina ni Brasil tenían mayor chance de un desarrollo capitalista independiente si no unían sus economías.

Tal vez haga falta un Mercosur 2.0 para ello: el que viva, lo verá, como suele decir Abel Fernández, dueño de AgendAR.

Roberto Ornstein por lo menos vio el nacer el Mercosur 1.0. Y lo vio de un modo poco inocente: es uno de los padres secretos de la criatura, cosa que se sabe más en Brasil que aquí.

Lo dicho: el hombre en sus pagos logra siempre esquivar la foto.

(La conclusión de esta nota está aquí)

Daniel E. Arias

América Latina: la inflación está desinflando a la ciencia

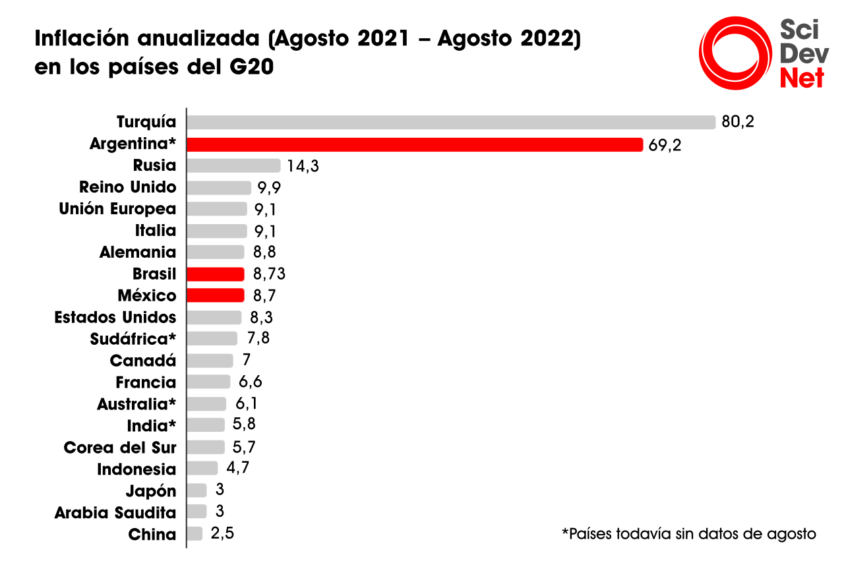

Analistas del Fondo Monetario Internacional estiman que los precios continuarán aumentando en Latinoamérica y prevén que 2022 terminará con una inflación regional de 12,1 y 8,7 por ciento en 2023, las tasas más elevadas del último cuarto de siglo, subrayan. “La inflación, sin duda, complica y disminuye la eficiencia del proceso de desarrollo tecnológico y científico”, señala desde Buenos Aires (Argentina) María Julieta Comin, gerente de Desarrollo Tecnológico e Innovación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. “Se vuelve muy difícil la planificación y los proyectos no pueden ejecutarse según han sido pensados porque al momento de presentación el monto en moneda extranjera es uno y al momento de ejecución, es otro, más bajo, y en general ya no se puede hacer lo que se planificó”, explica. Su compatriota Pablo Kreimer, director del Centro de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Maimónides de Buenos Aires, detalla que la alta inflación que vive Argentina afecta a todas las áreas de la sociedad, “aunque su impacto es diferente según el sector social implicado”. Según datos del Banco Central de Argentina, la inflación en agosto (último dato disponible) fue 7 por ciento y la inflación interanual (de agosto 2021 a agosto 2022), 78,5 por ciento, la segunda más alta de la región después de Venezuela. Algunos economistas vaticinan que el país cerraría 2022 con una inflación interanual de tres dígitos. Kreimer, quien también es profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes, en Buenos Aires, señala que en el desarrollo científico, el impacto inflacionario se observa en la pérdida del valor de compra de los subsidios otorgados por las instituciones locales y en los salarios de investigadores y becarios. “Si la compra de insumos y equipamiento básicos para la investigación disminuye drásticamente, la capacidad de llevar adelante determinadas investigaciones se ve afectada”, subraya. Frente a esa realidad, María Julieta Comin cree que las políticas de los gobiernos pueden ayudar a contrarrestar, al menos parcialmente, el efecto inflacionario “en función de la promoción de la ciencia y la tecnología como políticas de Estado”.“Puedo decir con certeza que la ciencia que hago hoy es más cara que hace diez años. Tenemos menos dinero ingresando, y ese dinero está infravalorado para tratar de hacer las mismas cosas que antes”.

Aldo Zarbin, profesor del Departamento de Química de la Universidad Federal de Paraná (Brasil)

Indetenible subida de precios

Pero, ¿qué pasa cuando el Estado en lugar de prestar apoyo disminuye severamente la asignación de recursos? “Se sufre el triple”, responde Aldo Zarbin, profesor del Departamento de Química de la Universidad Federal de Paraná (Brasil) y miembro de la Academia Brasileña de Ciencias. “La cantidad de recursos que recibimos en ciencia ha disminuido drásticamente, y este valor frente al dólar actual es insuficiente. Hay un aumento de los precios de todo —ya que la ciencia depende de insumos y equipos importados— [a lo que se añade] la devaluación del real y, en tercer lugar, hay falta de inversiones a través del gobierno federal. Como los precios en todo el mundo están aumentando, es catastrófico”, resume.

Argentina, Brasil y México ocupan los primeros lugares entre los países del G20 con mayor inflación en agosto. Fuente: Folha de Sao Paulo con datos de Bloomberg.

Los kits de diagnóstico y la secuenciación de algunas variantes del virus desarrollados durante la epidemia de COVID-19 se verían ahora frenados por el alto precio de los insumos. Crédito de la imagen: Raquel Portugal/Fiocruz.

Este artículo fue producido por SciDev.Net con la colaboración de Claudia Mazzeo (Argentina), Renata Fontanetto (Brasil) y Aleida Rueda (México).

El gigante nuclear Westinghouse fue comprado por 2 firmas canadienses en U$S 7.900 millones

El gigante canadiense del uranio Cameco Corporation y el inversor en energía limpia Brookfield Renewable Partners han anunciado que unirán fuerzas en la adquisición de la empresa global de servicios nucleares Westinghouse Electric Company. La adquisición otorga a Westinghouse un valor empresarial total de casi 8.000 millones de dólares estadounidenses. Según el acuerdo, la experiencia de Cameco en la industria nuclear se combina con las habilidades de Brookfield en energía limpia para crear lo que se ha denominado una «plataforma poderosa» para el crecimiento estratégico en todo el sector nuclear.⚛️🤝 Noticia fuerte en la industria nuclear mundial: Cameco 🇨🇦 y BRP 🇨🇦 comprarán Westinghouse Electric 🇺🇸 por US$ 7900 millones

— Nicolás Deza (@NicolasDeza) October 12, 2022

Cameco, uno de los principales productores de uranio del mundo, adquirirá el 49%.

WE es propietaria de diseños como el reactor AP 1000: pic.twitter.com/ZRhw6kgnS9

Comentario de AgendAR:

La AP 1000 que menciona Nicolás Deza es el Rolls Royce de las centrales nucleares. Los chinos compraron la licencia y terminaron construyendo cuatro unidades a «velocidad warp», en versión achinada llamada CAP 1000, en las provincias de Zheijang y Shandong, mientras la solitaria obra en EEUU (Vogtle 2) pasaba una década de «stop & go» y sobrecostos impagables. Estas centrales chinas son de módulo parecido pero distintas de nuestra futura Hualong-1, y se dice que mejores.Daniel E. Arias

Más distintos precios del dólar: para los gastos en el exterior, para consumos suntuarios, …

El gobierno aumentó el valor de las divisas para los viajes y los consumos en el extranjero -cuando superen los u$s 300 por mes; también para productos suntuarios y para las contrataciones de artistas extranjeros para espectáculos que se realizan en el país.

Con la intención de evitar una devaluación brusca y cuidar las reservas en el Banco Central, el gobierno encarecerá desde hoy los dólares para el turismo y los consumos en el exterior; algunos bienes de suntuarios y los recitales en el país (que requieren giros de divisas). Nacen, finalmente, el “dólar Qatar” y el “dólar Coldplay”, entre otros. El primero será de $ 314, confirmaron fuentes oficiales, mientras que el segundo, de $ 204.

A diferencia de lo que ocurrió con el llamado “dólar soja”, que requirió una modificación del tipo de cambio oficial que fue duramente criticada por el FMI, para el encarecimiento de estas actividades, el Gobierno volverá a optar por la sumatoria de percepciones y la ampliación del impuesto PAIS a otros bienes. El oficialismo espera reducir de esta manera los US$ 800 millones mensuales que pierde por la vía del turismo emisivo.

Las medidas oficiales, aseguran en el gobierno, no afectarán los consumos mensuales con tarjeta de crédito en el exterior de hasta US$ 300 mensuales, el pago de aplicaciones o de servicios de streaming (como Spotify o Netflix, entre otras) ni al llamado “dólar ahorro”, aquel que los argentinos usan como atesoramiento.

Para el consumo con tarjeta de crédito y débito en el exterior, hasta los US$ 300 mensuales, al dólar oficial -cotización Banco Nación- en $ 157- se le suma el impuesto PAIS (30%), y la percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales (45%). Eso da un tipo de cambio de $ 275. En el Gobierno creen que en este grupo de consumidores se hallan quienes pagan aplicaciones o servicios de streaming.

La modificación será para los consumos mayores a los US$ 300 mensuales con tarjetas de crédito y débito, y para pasajes al exterior y paquetes turísticos en el exterior. A los mismos se les agregará un 25% a cuenta de Bienes Personales, lo que llevará el tipo de cambio a $ 314. Ese valor no sólo se aplicará sobre el excedente de ese consumo mensual -de US$300-, sino sobre el total de lo consumido en moneda extranjera durante ese mes.

O sea, una vez excedido ese tope mensual, que se determina por CUIT, todo el cambio de lo consumido se hará a $300 tanto con las tarjetas de crédito como de débito. La aplicación de esta percepción extra saldrá hoy en el Boletín Oficial, y ese valor comenzará a regir desde hoy mismo (no se afectarán consumos retroactivos).

Según indicaron en el Gobierno, hay 2,8 millones de personas (93% de consumidores vía tarjeta en dólares) que gastaron en agosto pasado US$ 60 millones. Son un 19% total del consumo. En tanto, sólo unas 200.000 personas (el 7% del total) consumieron US$ 263 millones, el 81% del total del gasto en dólares con tarjeta. Los números revelarían, según el Gobierno, que la medida que se aplicará desde mañana está enfocado en los consumos elevados de una clase acomodada.

En un contacto con la prensa, el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, dijo que estas medidas se toman por las “solicitudes” de las cámaras empresarias. “Queremos cuidar las reservas; cuidar los dólares para la inversión y no la fuga”, afirmó. El reemplazante de Mercedes Marcó del Pont aseguró que estas medidas “no prohíben la compra de ningún bien”.

Las fuentes oficiales indicaron además que los pasajes terrestres a países limítrofes ya no pagaban el impuesto PAIS ni tampoco las percepciones impuestas por la AFIP. Ahora tampoco serán afectadas por el nuevo 25% por Bienes Personales. Lo mismo ocurrirá con gastos médicos y proyectos de investigación, que también están exentos.

Dólar de “Moto de Agua” y “Coldplay”

Además, el Gobierno encarecerá las compras en el exterior de bienes suntuarios o de lujo. Los mismos tendrán ahora un dólar de $ 300, gracias también a una percepción extra de 25% de Bienes Personales. Sumarán el mismo esquema del dólar turista: el impuesto PAIS y un 45% de percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales que no pagaban. Estos productos fueron listados en el anexo de la medida tomada por el BCRA que resolvió que tienen permitido un giro de divisas a los 365 días. “No se afecta la compra de ningún bien necesario para la producción”, explicaron.

Son alta gama, jets privados y pequeños aviones, embarcaciones de uso recreativo, bebidas alcohólicas premium, relojes, piedras preciosas, máquinas tragamonedas y máquinas para minado de criptomonedas.

En el Gobierno se informó que las contrataciones de actividades artísticas en el exterior (recitales o actividades deportivas, entre otras) pagará ahora un dólar de $204, el llamado “dólar Coldplay”. Se trata de dólar oficial a $157 (cotización del Banco Nación) a la que se sube el Impuesto PAIS (30%). Para este encarecimiento del tipo de cambio se requerirá la publicación de un decreto para ampliar los bienes afectados por aquel gravamen, que está aprobado en la ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública. Esa norma le da al Poder Ejecutivo la facultad de ampliar el abanico de bienes que pueden ser afectados por el impuesto creado por Martín Guzmán.

“Cada sujeto del exterior [por ejemplo, artista musical] recibe la retención del impuesto a las ganancias que le practica el sujeto local que paga la contratación”, explicaron las fuentes oficiales sobre el cobro de impuestos.

Actualmente, según la información que brindaron fuentes oficiales, los dólares a los organizadores de recitales y eventos deportivos se estaban girando a 180 días (en el BCRA informaron que la “devaluación fiscal” sobre estos productos pondrá en revisión ahora esos tiempos). De hecho, quienes organizaron el recital de Coldplay todavía no accedieron a sus divisas.

Semanas atrás, varias cámaras empresarias habían reclamado al Gobierno que priorizara los dólares para la producción nacional. La primera en pedir un freno en el drenaje de dólares para el turismo fue CAME, en una reunión con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, a la que se sumaron varias en la provincia de Buenos Aires impulsadas por Martín Insaurralde. Sin embargo, la Unión Industrial Argentina (UIA) también le pidió en un encuentro al ministro de Economía, Sergio Massa, que cuide las divisas para la producción, pero específicamente frenando la importación de bienes suntuarios.

La semana pasada, con el objetivo de consolidar lo recaudado con el dólar soja, el Ministerio de Economía pasó 2700 posiciones arancelarias de Licencias Automáticas (LA) a Licencias No Automáticas (LNA). El foco del oficialismo estuvo puesto en bienes terminados, pero también terminaron afectando a insumos industriales y maquinaria.

Durante el fin de semana largo, se conoció que el próximo 17 de octubre, el Gobierno modificará todo el sistema de control del comercio exterior (muere la SIMI, nace la SIRA), con la intención de ordenar y dar previsibilidad, pero también para ajustar importaciones en medio de la escasez de reservas y mientras la dinámica de la brecha cambiaria se mantiene.