El presidente Javier Milei anunció el Plan Nuclear Argentino en un acto donde destacó que “la energía nuclear tendrá su retorno triunfal” y que la Argentina pretende “ser pionera”. Pero se trata de un campo en el que el país ya llevaba años invirtiendo fondos. El anuncio se dio mientras muchos profesionales están renunciando a trabajar en empresas como el INVAP o la CNEA por sus magros salarios y por la desinversión que este gobierno viene realizando en materia de ese desarrollo nuclear que dice alentar. La opinión de dos especialistas, Adriana Serquis y Diego Hurtado, y de la legisladora Julia Strada.

Si el acto no hubiera ocurrido en una Argentina que en el último año desinvirtió en materia de energía nuclear, desaceleró las obras que venía desarrollando para la construcción del reactor nuclear CAREM 25, que produjo una fuga de investigadores del INVAP y la CNEA al ámbito privado o la migración al exterior, y que en su presupuesto 2025 marca más aún la desinversión en materia nuclear, bien podríamos creer, María Elena Walsh, que estamos viviendo en el país de Nomeacuerdo.

“Nos explicaron lo que ya sabemos”, dijo a ¿Y ahora qué?, Diego Hurtado, doctor en Física (UBA), profesor e investigador UNSAM-CONICET, ex secretario de Planeamiento y Políticas de CTI, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y ex vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

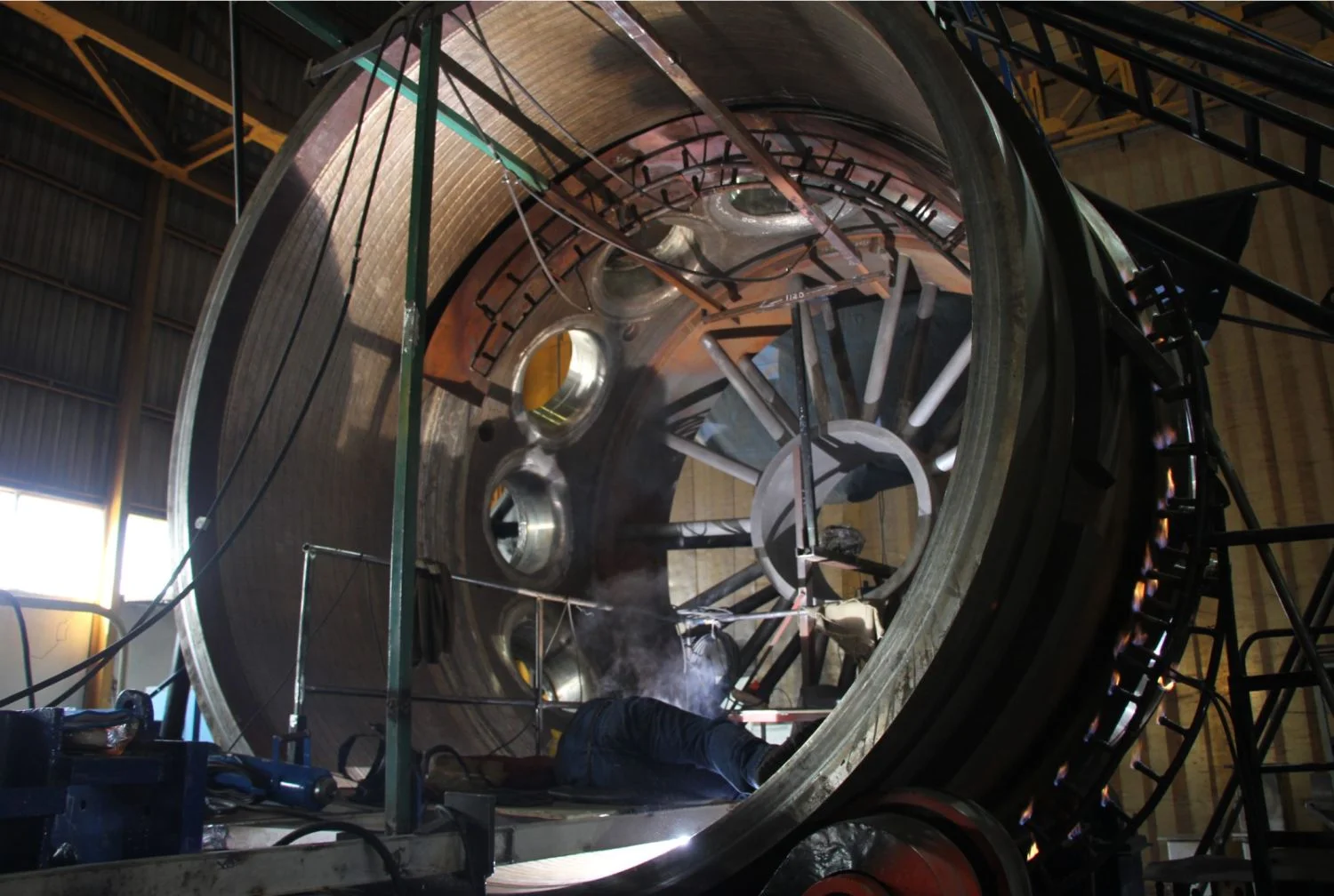

Y recordó que “en la lista interminable de logros nucleares de los ocho años de gobierno de Cristina se incluye el inicio de la obra civil del prototipo del pequeño reactor modular CAREM 25, proyecto que evolucionó desde fines de la década de 1970, pero que arrancó en el Complejo Tecnológico Atucha de Nucleoeléctrica, en la localidad bonaerense de Lima, en febrero de 2014 con el primer hormigonado”.

Para Hurtado, “Milei se presenta como un líder global, pero da un poco de pena porque no dijo nada vinculado a lo específico, y es un negacionista del cambio climático que -de golpe- nos habla de sostenibilidad y de energía nuclear. No se puede hablar de los beneficios de la energía nuclear sin hablar del cambio climático. Y por eso hablan de inteligencia artificial. Pero, en realidad, el renacimiento de la energía nuclear no es por la Inteligencia Artificial sino por el cambio climático”, explicó.

El argumento oficial

El lanzamiento del Plan Nuclear Argentino estuvo a cargo de Milei, el jefe del Consejo de Asesores y flamante responsable del Plan presentado este viernes 20 de diciembre, Demián Reidel, y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el diplomático argentino Rafael Grossi.

Milei consideró que en el mundo entero se generará “un resurgimiento de la energía nuclear porque a pesar de las incontables campañas de desprestigio, la energía nuclear es la única fuente lo suficientemente eficiente, abundante y rápidamente escalable para hacerle frente al desarrollo de nuestra civilización. De modo que, después de décadas de declive, la energía nuclear tendrá su retorno triunfal. Y nosotros no solo no nos vamos a quedar atrás, sino que pretendemos ser pioneros precisamente para esta tarea”.

Luego anunció que Reidel será el “responsable del Plan Nuclear Argentino”.

Sálvese quien pueda

Para la ex presidenta de la CNEA y actual directora de la Unidad Ejecutora de Nanociencia y Nanotecnología dependiente de la CNEA y el Conicet, Adriana Serquis, el proyecto CAREM25 “está ralentizado”.

“Estaba pensado poner en marcha el CAREM25 para el año 2028”, pero la pérdida de capital humano, por los bajos salarios, y la disminución de fondos presupuestarios genera una crisis en el ecosistema nuclear, que promueve que cada uno está tratando de salvarse por su lado”, aseveró Serquis.

Y advirtió que “lo que no tenemos que perder es la soberanía: que todo el desarrollo que se hizo en la Argentina siga manejándolo el Estado argentino”.

El renacer de Reidel

En su exposición, Reidel replicó el tono del Presidente. Dijo que estaban presentando “un plan ambicioso que marca el renacer de la energía nuclear como piedra angular del futuro energético argentino y mundial en un contexto global en el que la Inteligencia Artificial y los avances tecnológicos demandan cada vez más energía”.

“La energía nuclear vuelve a ocupar el lugar que le corresponde”, agregó.

Y la consideró como “una fuente limpia, segura y escalable, capaz de sostener el crecimiento exponencial de nuestra civilización sin comprometer el medio ambiente”.

“El anuncio desafina por todos lados”, dijo Hurtado ante la consulta de este medio. Agregó que “si hablan del uso pacífico de la energía nuclear, me pregunto por qué está el ministro de Defensa (Luis Petri) en el Consejo Nuclear Argentino”. Lo integran, además, el propio Reidel, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Germán Guido Lavalle. recientemente creado e integrado, además, por Reidel; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Germán Guido Lavalle.

¿Y qué será del Carem?

En ningún momento ni Milei ni Reidel mencionaron que tomarán el Carem25 como el prototipo de reactor modular, pero justo es el que está al 70 por ciento de avance en su desarrollo. Si no lo consideran y están pensando en otro camino, ¿cuánto llevaría?

Respuesta de Hurtado: “Y… unos ocho o diez años, pero al margen, hablaron de desarrollar un SMRS en Atucha, y eso está ocurriendo con el CAREM25, que está demorado por la desinversión que está ocurriendo”.

Más explicaciones de Hurtado: “La CNEA y el INVAP, con el CAREM25, lograron ubicar a la Argentina entre los cuatro o cinco países que pueden llegar primeros a la comercialización de este tipo de tecnología”.

Serquis insistió en su descripción según la que los anuncios de un plan chocarían con el éxodo de profesionales.

“Me preocupan las demoras en el proyecto Carem y los bajos salarios”, dijo. “Estamos analizando cuánta gente se nos va a ir y si es posible recomponer, y si estos tres años que nos quedan (de gobierno) nos van a dejar algo suficientemente bueno.”

Cuando habló delante de Milei, Reidel no sabía lo que iban a decir Serquis y Hurtado. Sin embargo, parecía un contrapunto anticipado.

“Argentina no solo está preparada para liderar esta revolución energética, sino que lo hará con tecnología 100 por ciento argentina, desarrollada por nuestros ingenieros nucleares, reconocidos entre los mejores del mundo”, afirmó.

Y recordó que “desde los primeros pasos de nuestra historia nuclear, la capacidad y el talento argentinos han demostrado ser pioneros, y los reactores modulares pequeños o SMR son prueba de ello”.

El desguace

La directora del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y diputada nacional por Unión por la Patria Julia Strada coincide en la preocupación de Hurtado y Serquis acerca del plan nuclear en general y sobre la continuidad del proyecto CAREM25 en particular, y expone su alarma por lo que considera “el desguace de la CNEA”.

“Lo venimos conversando con los representantes del sector, delegados sindicales y científicos, y para eso realizamos una sesión informativa en el Congreso para advertir sobre la pérdida”, explicó.

Strada consideró que “Milei está rompiendo aquello que permite desarrollarnos. Desde el Congreso, convocamos a una reunión informativa de la Comisión de Tecnología e Innovación Productiva, con representantes y trabajadores de CNEA, para hablar con datos certeros sobre la terrible situación que están atravesando”.

Lo cierto es que ninguno de los consultados entiende cómo se realizará un nuevo proyecto o una política nuclear con un sector desfinanciado, con migración de científicos y un presupuesto más reducido en el año 2025.

Y por eso, Strada también se muestra preocupada por la soberanía sobre los proyectos nucleares argentinos.

“Si bien importamos el uranio, hacemos la pastilla de uranio, los insumos de uranio y la fisión nuclear, tenemos tecnología propia”, dijo la diputada. “Por ende, es un rasgo de soberanía. ¿Entregarán la tecnología?”, se pregunta.

Como contrapartida a este anunciado Plan Nuclear Argentino, “todo lo que hicieron en el 2024 en energía nuclear fue desarmar, destruir y vaciar, desarmar, destruir y vaciar”, aseveró.

Reactores pequeños

En la presentación, el director de la OIEA dijo que “en estos tiempos estamos avanzando hacia nuevas fronteras tecnológicas, como por ejemplo aquella que se refiere a los reactores pequeños y modulares, motivados por el impulso de la Inteligencia Artificial, de los centros de datos y de otros aspectos tecnológicos de los que dependen nuestras economías y nuestra vida”.

Marcó su entusiasmo por la “articulación de saberes y capacidades argentinas” e indicó que desde la OIEA acompañarán este emprendimiento nacional.

Recordó que hace 70 el presidente de los Estados Unidos Dwight Eisenhower “en su famoso discurso dijo que hacían falta átomos para la paz, no para la destrucción sino para la creación y preservación de la vida”.

Grossi anunció que firmaría con la Argentina acuerdos para asesoramiento y para compartir

“buenas prácticas en el plano internacional, en todas estas tecnologías, también en materia de la explotación del uranio y otros temas que hacen a la articulación general de este programa nuclear”.

Algunas claves

La industria nuclear mundial promueve el uso de la tecnología de fisión por ser una de las pocas fuentes de generación de energía capaz de garantizar el abastecimiento eléctrico a través de volúmenes masivos de energía generados de forma permanente y sin emitir gases de efecto invernadero.

Esta tecnología refuerza su rol como la fuente más eficiente para atenuar el proceso de calentamiento global que desde hace décadas provoca la degradación de la atmósfera y el medio ambiente, temas de los que descree el presidente Milei.

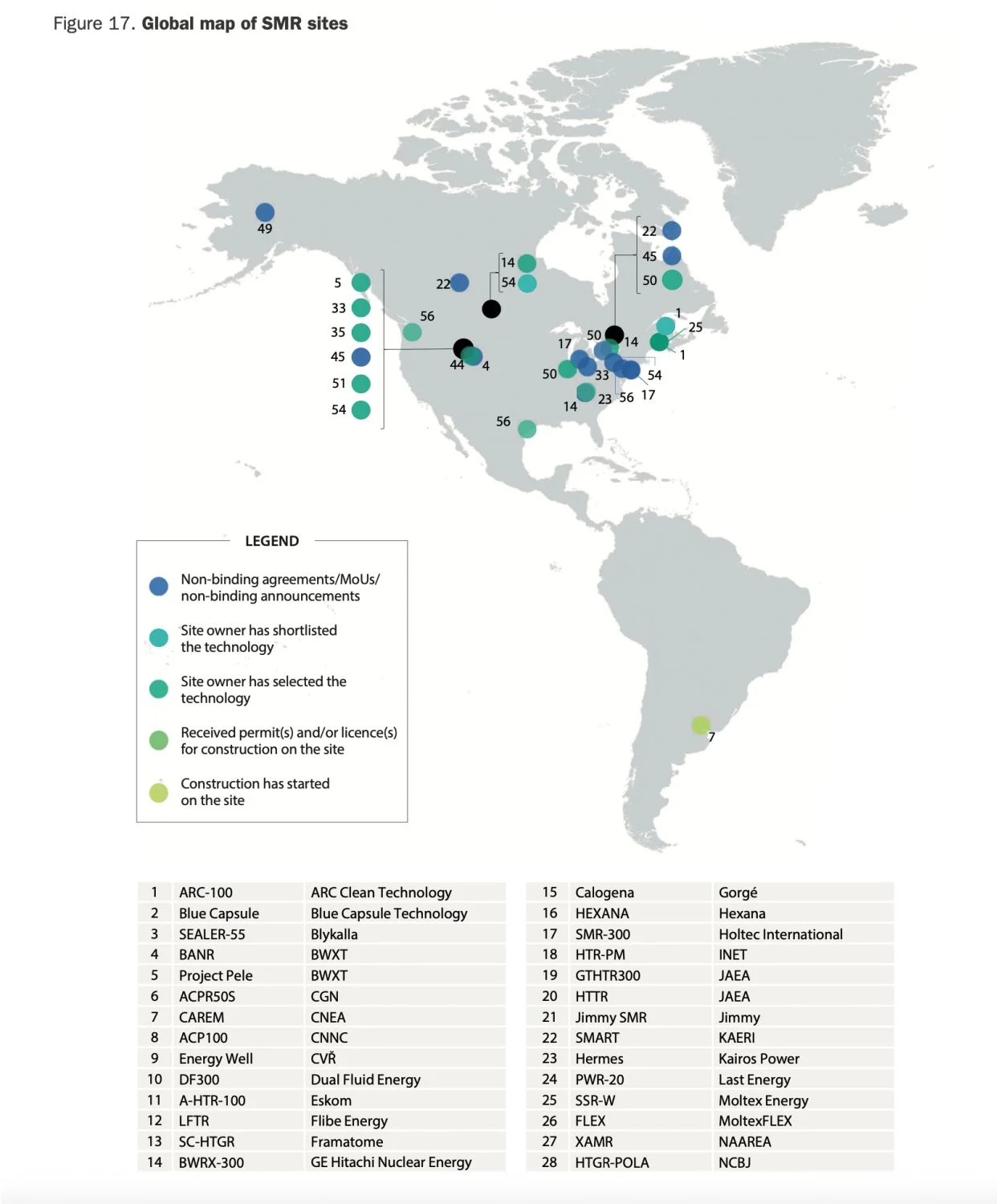

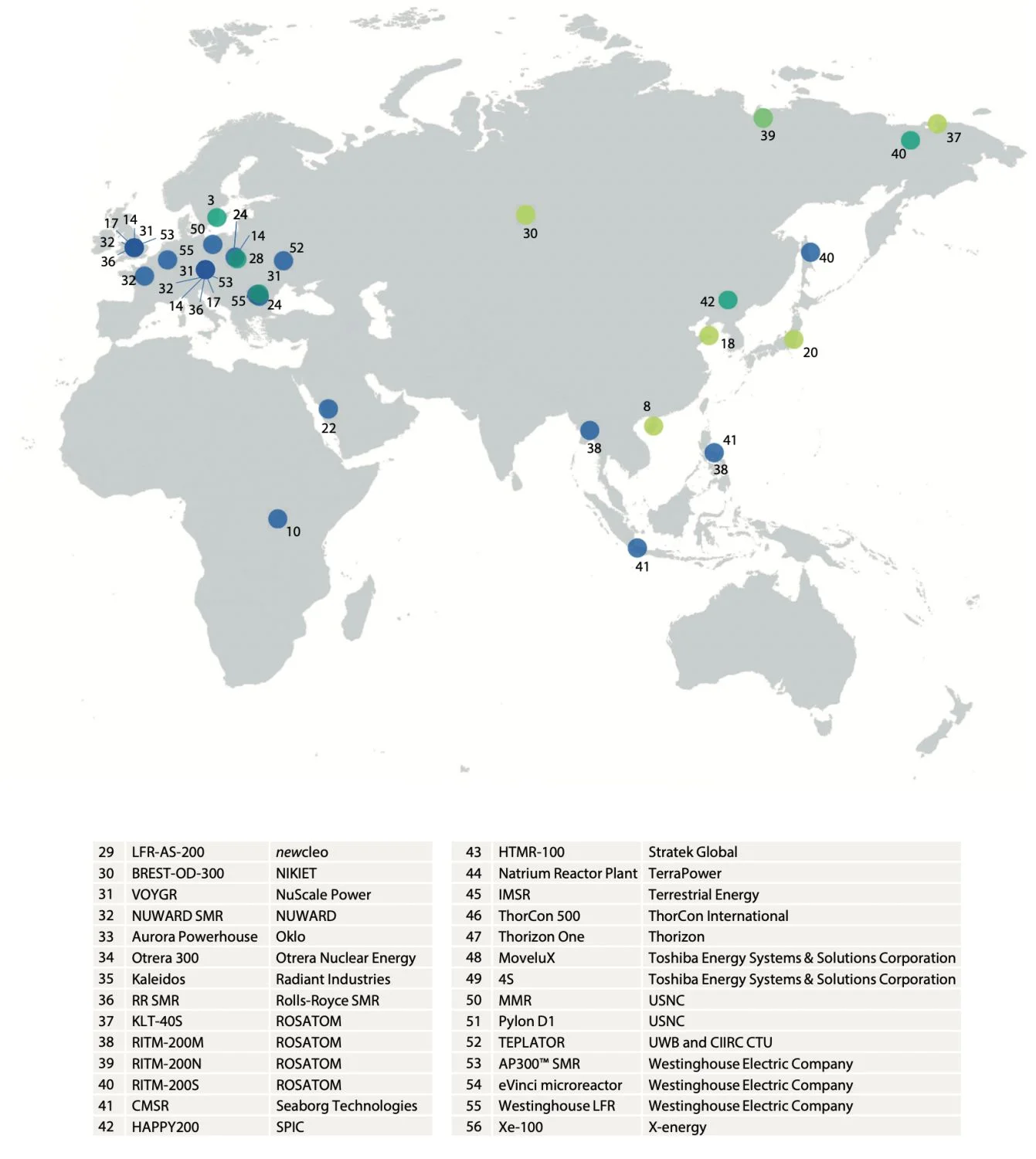

En este contexto, ya hace algunos años apareció un nuevo tipo de centrales nucleares conocidas como Reactores Modulares Pequeños (SMRS). Se basan en el diseño y desarrollo de centrales nucleoeléctricas de menor tamaño y potencia eléctrica con esquemas de seguridad optimizados, tiempos de construcción más cortos y costos de inversión menores y más eficientes.

Entre casi un centenar de diseños de SMRS que existen a nivel internacional, justamente la central argentina CAREM25 se destaca como una de las pocas que se encuentra efectivamente en construcción, posicionando al país entre los principales desarrolladores y como uno de los líderes mundiales en esta materia.

El proyecto CAREM25 es la primera central de potencia de diseño 100 por ciento nacional, y se erige como un modelo de esta nueva generación de reactores diseñados para la producción de electricidad en bajas o medianas potencias.

Las granjas tecnológicas

Un informe de la OIEA indica que “los centros de datos, la inteligencia artificial (IA) y las criptomonedas están llamados a aumentar el consumo de electricidad”.

Añade el documento que “las grandes empresas tecnológicas están considerando activamente la posibilidad de utilizar tecnologías nucleares avanzadas como los reactores modulares pequeños (SMRS) como fuentes de energía limpia, fiable y flexible”. De ahí la revitalización de los reactores nucleares modulares como el CAREM25.

¿Por qué es importante el frío como recurso natural para el desarrollo de la IA y las granjas para criptomonedas?

Respuesta de Serquis: “Porque lo que se necesita es enfriar los sistemas de computación. Todos los sistemas que manejan muchas bases de datos necesitan un sistema de enfriamiento, y si ya tenés un clima frío en el medio ambiente, te ahorrás bastante energía. Es como las heladeras, que en climas cálidos requieren de más energía para enfriar. Por una cuestión de termodinámica con un clima frío se ahorra un montón”.

Advirtió que “si sólo van a usar nuestros recursos naturales como algo donde no agregaremos valor (como el frío patagónico), es complicado”.

Hurtado explica que “mientras que el paradigma dominante supone que debemos proveer recursos naturales y adquirir tecnología llave en mano, el proyecto CAREM es una oportunidad para avanzar en la soberanía energética. Sin embargo, en la era Milei -autodefinido como un topo que busca destruir el Estado desde adentro- las autoridades actuales de la Comisión Nacional de Energía Atómica desaceleran y boicotean el proyecto”.

Luego recordó que “el macrismo ralentizó y desarticuló el sector nuclear, y si bien entre 2019 y 2023 hubo inversión para recuperar los proyectos nucleares, se ejecutó sin política nuclear y con salarios bajos. Así llegamos al gobierno de Milei, que en un año igualó en devastación a los cuatro años del macrismo”, consideró.

Refrescó Hurtado que incluso en su última cadena nacional Milei prometió un tratado de libre comercio con Estados Unidos, aseveró que el aumento de demanda de energía que implica la Inteligencia Artificial va a generar en el mundo entero un resurgimiento de la energía nuclear después de décadas de declive.

“Vamos a diseñar un plan nuclear argentino que contemple la construcción de nuevos reactores, la investigación de las tecnologías emergentes de reactores pequeños o modulares, manteniendo los máximos estándares de seguridad y eficiencia”, dijo el Presidente.

A pesar de esta aseveración y el anuncio del nuevo Plan Nuclear Argentino, Hurtado recuerda que “desde el inicio del gobierno libertario la construcción del CAREM25 se fue ralentizando hasta su virtual paralización; el presupuesto de la CNEA descendió un 27,5% entre 2023-2024; los salarios del personal de la CNEA proponen directamente la inviabilidad de proyectos como el CAREM25, el RA-10 y el Centro Argentino de Protonterapia y, según el proyecto de ley de presupuesto nacional 2025, la inversión asignada al CAREM25 es semejante a su virtual paralización”.

Estados Unidos y la Argentina

“La pregunta es si Milei está pensando en el CAREM25 y si habrá tomado en serio la frase de la jefa de la delegación de Estados Unidos, Ann Ganzer, que visitó Buenos Aires en abril de 2022 y aseveró en una entrevista con el diario La Nación que quieren asociarse con la Argentina para proveer estos reactores (modulares) al resto de la región”.

Hurtado pide tener en cuenta tres ideas fuerza:

1-Estados Unidos y su diplomacia formal e informal siempre trabaja hasta lograr sus objetivos;

2-Estados Unidos nunca quiso que la Argentina tenga desarrollo nuclear autónomo.

3-La Argentina nunca recibió nada de Estados Unidos en áreas de producción y para industrias como la aeronáutica, electrónica, medicamentos, vacunas, telecomunicaciones, TICs, siderurgia, tecnología espacial y nuclear.

Guillermo Lipis

El asesor presidencial Demian Rediel y encargado de liderar el Plan Nuclear Argentino

El asesor presidencial Demian Rediel y encargado de liderar el Plan Nuclear Argentino