Este 23 de mayo se conmemoró el Día del Cine Nacional: se cumplían 112 años del estreno en 1909 de «La Revolución de Mayo», de Mario Gallo. Aunque el cine había llegado a nuestro país más de una década antes, poco después que los hermanos Lumiere crearan las primeras imágenes, esa película es un buen hito para fijar como comienzo de nuestro cine. Y un buen motivo para que Claudio D. Minghetti preparase esta crónica informada y emotiva, con sus correspondientes videos, para la agencia estatal Télam. La compartimos con ustedes:

«La Revolución de Mayo»

De alguna forma, y para ser precisos, el cine argentino había nacido algunos años antes, en el epílogo del siglo 19, con obras principalmente cortas, en su mayoría de carácter documental y todas silentes, y ya a principios del siglo siguiente con una impresionante respuesta de un público cada vez más ilustrado, en el prólogo del que sería el primer Centenario de la patria, cuando se conocieron «El fusilamiento de Dorrego» (1909), «La Revolución de Mayo» (1909) y «La creación del himno» (1910), las tres piezas cortas de Mario Gallo, el gran arquitecto del primer corpus fílmico recreador de distintos momentos del pasado argentino con siete memorables obras en torno a esa primera gran conmemoración, cuadro vivo según una iconografía pictórica plasmada localmente en relación a los sucesos referidos.

«Nobleza gaucha»

Seis años después, tuvo relevancia el estreno de «Nobleza gaucha» (1915), que mezcla los paisajes camperos con los urbanos. El largometraje que tuvo un costo de $ 20.000 se multiplicó por 40 en sus 20 salas de estreno, y fue exportado a España, donde abrió camino al futuro de la producción local en Europa. Su título sirvió, además, para un tango de Francisco Canaro y como marca de una yerba mate, así como «entraña la primera tentativa de búsqueda de organicidad en pos de una industria cinematográfica local», tal como señaló en 2001 el historiador y crítico Jorge Miguel Couselo, en la revista Film Online.

«Tango!»

Habría de pasar más de una década para llegar al 27 de abril de 1933, hace ya 88 años, cuando en la sala del cine Real de la calle Esmeralda al 400 casi esquina Corrientes (hoy un garage), y bajo los caireles de la araña de su foyer se reunieron los fundadores de la recién nacida Argentina Sono Film y un puñado de figuras de la escena y de la música porteña para festejar el estreno de «¡Tango!», el primer largometraje enteramente sonoro, que permitiría al cine argentino aprender a hablar con nuestro acento.

Desde aquella primera aventura sonora la cosa cambió por completo, no sólo con la monumentalidad de Sono Film, un estudio construido en escala hollywoodense, al que siguió de inmediato Lumiton con «Los tres berretines» (1933), de Enrique T. Susini, uno de los «locos de la azotea» pionero de la radiofonía, el largometraje que habiendo costado $ 18.000 superó el millón en la taquilla, dinero con el que, en Chicago, se compraron nuevas equipamientos y con el que seguirían produciendo hasta principios de la década del 50 cuando cerró sus puertas.

«Los tres berretines»

A esos dos estudios se sumaron General Belgrano Pampa Films, Side, Mapol, EFA, Buenos Aires y Cinematográfica Cinco, que lejos de la Segunda Guerra Mundial, con el aporte de cineastas argentinos, como el ya conocido Soffici, Francisco Mujica, José Agustín Ferreyra, Manuel Romero, Leopoldo Torres Ríos, Luis Moglia Barth y también de algunos que cruzaron el Atlántico como los francesesDaniel Tinayre o Pierre Chenal, emprendieron grandes obras de diversos géneros que competían de igual a igual con el cine de los principales centros productores mundiales y superaban en cantidad y calidad al de todos los países de habla hispana.

«La Guerra Gaucha»

Habría de ser Lucas Demare, con la fundación de Artistas Argentinos Asociados y el estreno de «La guerra gaucha» (1942), quién daría el puntapié inicial, poco antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, para el inicio de la etapa de la gloria, una curiosa simbiosis entre la cultura nacional y popular y el cine industrial, alejada de temáticas foráneas, que desató el ataque de los centros de producción de los estudios de Hollywood, una situación que forzó al Estado a tomar la decisión de establecer una normativa de control llamada «cuota de pantalla» y así proteger a la industria en expansión, cosa de permitir un juego limpio, una relación más transparente y en iguales condiciones entre quienes ofertaban y los que demandaban.

«Dios se lo pague»

El cine argentino se pobló de adaptaciones de literatura nacional también de la extranjera, con autores como Lugones, Henrik Ibsen, Miguel Cané, Eliseo Montaine, Calderón de la Barca, Domingo Faustino Sarmiento o Joracy Camargo, aquel de la pieza teatral que inspiró «Dios se lo pague» (1948), de ese gran cineasta que fue Luis César Amadori, que puso en boca del actor mexicano Arturo de Córdova, algunas frases memorables que suenan a metáfora de la realidad social que se vivía en la Argentina de 1948, el mejor momento del peronismo gobernante al que suscribía el cineasta, y el que motivó su exilio tras el golpe militar de 1955.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que todavía no había establecido su premio a mejor película hablada en idioma extranjero, la eligió junto a la mexicana «Río escondido», la danesa «Dies Irae», la Italiana «Paisá» y la francesa «Monsieur Vincent», para competir por un diploma que finalmente se llevó la última.

Si hay películas para elegir como emblemáticas para el cine nacional también podrían ser «La muerte camina en la lluvia» (1948), de Carlos Hugo Christensen, tan obra maestra como el resto de sus largometrajes en la Argentina, o «Apenas un delincuente» (1949), que le sirvió a su director Hugo Fregonese como pasaporte para su posterior carrera en Hollywood.

En la década del 50 también nace el cine comprometido con su tiempo como lo fueron «Surcos de sangre» (1950), o «Las aguas bajan turbias» (1952), las dos de Hugo del Carril, la segunda y a pesar de que el director militaba el peronismo, cuestionada por la ideología comunista del autor del relato -Alfredo Varela- en que estaba basada, una primera aproximación al cine como reflejo de polémicos conflictos sociales que tuvo su ejemplo mayor en «Pobres habrá siempre» (1954), de Carlos Borcosque, una película que el peronismo previo al golpe del 55 consideró «demasiado comunista» y qué la autodefinida como Revolución Libertadora, definió como «demasiado peronista», postergando su estreno varios años.

«Rosaura a las 10»

En ese proceso en el que se derrumbaron varios estudios cuyos hangares tuvieron diferentes destinos, varios convertidos en sets televisivos, se destacó «Rosaura a las 10» (1959), de Mario Soffici según el extraordinario relato de Marco Denevi, rodada en AlexScope, la versión criolla del Cinemascope pero en blanco y negro.

El cine de la década del 60 pudo compartir el cine de un ya maduro Leopoldo Torre Nilsson listo para su primera etapa con grandes obras, con las aspiraciones artísticas y a la vez comerciales de Aries, comandada por Fernando Ayala y un más joven Héctor Olivera, o las eróticas a la criolla de Isabel Sarli, con los pujantes jóvenes cineastas de la luego conocida como Generación del 60, la que tomaba como modelo la «nouvelle vague», con su nueva mirada en escenarios reales. Mientras el país se debatía una vez más entre proscripciones políticas y enfrentamientos entre bloques militares un grupo de cineastas de diferentes orígenes intelectuales y clases sociales dieron forma a un conjunto de individualidades.

«Los de la mesa 10»

Surgieron cineastas muy independientes como Fernando Birri con «Tire Die» (1960) y «Los inundados» (1962), Simon Feldman con «Los de la mesa 10» (1960), David José Kohon con «Prisioneros de una noche» (1962), José Martínez Suárez con «Dar la cara» (1962) y Manuel Antin con sus varias versiones de Julio Cortázar.

«Crónica de un niño solo»

Pero sin lugar a dudas el más relevante por su compacta pero homogénea obra fue Leonardo Favio con «Crónica de un niño solo» (1965), quien comenzó una carrera cinematográfica como resultado de años como actor de cine y que alternó con su pasión por la canción popular, ofreciendo poco más que media docena de obras maestras entre ellas «Juan Moreira» (1973), un desgarrador poema acerca un mítico antihéroe que coincidió con el inicio de uno de los períodos más complicados, -y aún hoy no resueltos- de la historia nacional.

En 1966 distintas fuerzas sociales se organizan y consensuan diversas estrategias de resistencia, teniendo lugar el inicio y la potenciación de prácticas clandestinas de rodaje, distribución y exhibición tanto de los filmes que se adscriben a esas prácticas militantes como también algunos otros de circulación convencional pero que ofrecían una compleja y curiosa caracterización del extraño momento político. La recuperación de la vida democrática será tan fugaz como transitoria operando de antesala para el advenimiento de la dictadura más sangrienta que haya sufrido el país.

«La tregua»

Tras ese preludio que comenzó con «La hora de los hornos» (1968), de Fernando Solanas y que marcaría el inicio de la cuenta regresiva con la ya citada obra de Favio, la versión de «La tregua» (1974), firmada por Sergio Renán y la muy desafiante «La Patagonia rebelde» (1974), de Héctor Olivera, marcaron dos momentos culminantes.

A pesar de todo, desde 1976 surgieron nuevos nombres que se las ingeniaron, como solo los artistas pueden hacerlo, para decir todo aquello prohibido a su manera, superando la estrecha mentalidad de los censores de turno, como lo hicieron Alejandro Doria, Adolfo Aristarain y María Luisa Bemberg, que desafiando al machirulismo de entonces títuló a su segundo largometraje «Señora de nadie» (1982).

«Esperando la carroza»

El cine argentino que por décadas no había sido permeable a nuevos directores comenzó a abrir las puertas, y el apoyo oficial del que dependía hace un largo rato comenzó a romper con el elitismo; lo hizo por ejemplo al respaldar nuevamente a Bemberg esta vez con «Camila» (1984), la segunda película nacional candidateada al Oscar, tocó por primera vez el tema de la guerra con «Malvinas historia de traiciones» (1985), de Jorge Denti y la dictadura con «La historia oficial» (1985), de Luis Puenzo (años después autor de la injustamente ninguneada versión de la premonitoria «La peste», de Albert Camus en la que participaron varios países), ganador del merecido primer Oscar argentino, y volvería al éxito comercial con la corrosiva «Esperando la carroza» (1985), de Doria y no aceptaría fácilmente la revulsion cristalizada en la valiosísima colección de Jorge Polaco, acosado y atacado desde distintos flancos, la misma última década del siglo 20 en la que surgió la figura de Tristán Bauer con «Después de la tormenta» (1990), y varios documentales memorables para finalmente, ya en 2005, sorprender con «Iluminados por el fuego», su visión de la Guerra de Malvinas.

«Mundo Grúa»

El Nuevo Cine Argentino surgió con la puesta en vigencia de nueva ley de cine, al mismo tiempo que «Pizza, birra, faso» (1996), de Bruno Stagnaro e Israel Adrián Caetano y «Mundo Grúa» (1999), de Pablo Trapero, la primera en la esperada vuelta del Festival de Mar del Plata, la segunda en el sorprendente primer Bafici; «Nueve Reinas» (2000), el primero de los dos únicos largometrajes de Fabián Bielinsky, «La ciénaga» (2001), de la disruptiva Lucrecia Martel y Juan José Campanella con su puñado de buenas experiencias mainstream’ que lograrían el pico máximo con «El secreto de sus ojos» (2010), segundo Oscar para el cine argentino.

«Pizza, birra ,faso»

La primera década del siglo 21, aportó sorpresas variopintas, como las de Pablo Fendrik, Daniel Burman, Lucía Puenzo, Fernando Spiner, Paula de Luque, Mariano Llinas, Gastón Duprat y Mariano Cohn, Santiago Mitre Benjamín Ávila, Luis Ortega y la lista sigue.

«La ciénaga»

Y la segunda década, partida al medio, fue en subida sostenida para luego alcanzar una meseta, en la que con idas y venidas se conocieron algunos títulos muy recortables, por ejemplo «El estudiante» (2011), «La patota» (2015) y «La cordillera» (2017), los tres de Santiago Mitre, y de Ortega «El ángel» (2018). Pero por suerte no son los únicos.

«Nueve Reinas»

Se trata de una nomina que sigue y sigue con nuevos nombres a pesar del paréntesis que se abre en marzo de 2020 con la odisea que todavía atraviesa el mundo, sea al este o al oeste, al norte o al sur, un colapso imprevisto que coincide (valga la paradoja) con la avalancha de las plataformas digitales que sumergen (encierran) al espectador dentro de las paredes de su propio hábitat, rompiendo con la tradición de comunión que el cine había convertido en costumbre y rutina por más de un siglo en templos (salas), superando vaivenes de todo tipo, incluso los que en los últimos décadas del siglo 20 aportaron el home video/DVD y la televisión por cable.

«El secreto se sus ojos»

Todo se estaba en plena transformación cuando de golpe algo forzó la puerta, abofeteó a los presentes, y abrió una caja de Pandora que todavía no logra cerrarse del todo. En esta crisis tanto del espectador como del sistema de producción y exhibición, todavía no hay ni vencedores ni vencidos, sin embargo sí una gran expectativa por lo que habrá de ocurrir apenas las aguas se calmen.

«El ángel»

La creatividad sigue viva y de nada sirve bajar las banderas antes de tiempo. Es necesario observar con atención la mitad llena (con mensajes al futuro) de la botella arrojada al mar, y pensar -con absoluta convicción de lo que se piensa-, apasionadamente, que más de un siglo de historia no fue en vano, y que el mejor cine es el que todavía no se hizo.

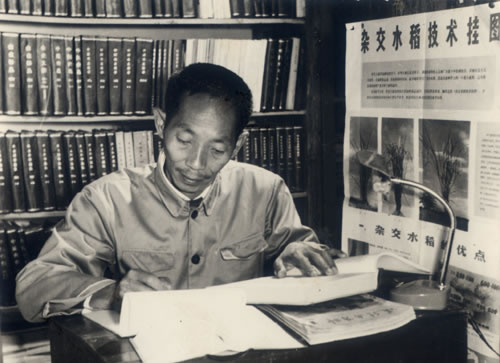

1) Para entender la importancia de Longping en la historia humana, hay que decir que todavía hoy, a 2021, más de mil millones de personas en el mundo pasan hambre. La mayoría en Asia Meridional y África Subsahariana. Si no fuera por él, el número sería aún mayor…

2) Nacido en 1930 en Beijing, Longping estudió Agronomía en Chongqing y se graduó en 1953. Durante su infancia, había vivido la Guerra Sino-Japonesa, preludio de la Segunda Guerra Mundial. Había sufrido mucho. Pero lo que más lo golpeó fue lo que sucedió en 1959.

1) Para entender la importancia de Longping en la historia humana, hay que decir que todavía hoy, a 2021, más de mil millones de personas en el mundo pasan hambre. La mayoría en Asia Meridional y África Subsahariana. Si no fuera por él, el número sería aún mayor…

2) Nacido en 1930 en Beijing, Longping estudió Agronomía en Chongqing y se graduó en 1953. Durante su infancia, había vivido la Guerra Sino-Japonesa, preludio de la Segunda Guerra Mundial. Había sufrido mucho. Pero lo que más lo golpeó fue lo que sucedió en 1959.

3) Ese año en China se produjo la llamada Gran Hambruna. Un año antes, Mao Tsé-Tung había lanzado una campaña conocida como «El gran salto adelante», con el objetivo de industrializar el país y colectivizar su agricultura. Sin embargo, no todo salió como se esperaba.

4) Se estima que en esos años, entre 15 y 50 millones de personas murieron por inanición, por fallas estructurales a la hora de llevar a cabo el plan monumental que buscaba cambiarle la cara al gigante asiático. La situación era desesperante: se moría la gente por los caminos.

3) Ese año en China se produjo la llamada Gran Hambruna. Un año antes, Mao Tsé-Tung había lanzado una campaña conocida como «El gran salto adelante», con el objetivo de industrializar el país y colectivizar su agricultura. Sin embargo, no todo salió como se esperaba.

4) Se estima que en esos años, entre 15 y 50 millones de personas murieron por inanición, por fallas estructurales a la hora de llevar a cabo el plan monumental que buscaba cambiarle la cara al gigante asiático. La situación era desesperante: se moría la gente por los caminos.

5) Longping se vio profundamente afectado por la situación y, desde su posición de Ingeniero Agrónomo, empezó a pensar qué podía hacer para paliar el hambre en su país. Había que lograr que cada hectárea cultivada rindiese más alimento, qué hubiese más comida en las mesas…

6) El ser humano cultiva alimentos y cría animales desde hace más de nueve mil años. Todo el tiempo, incluso inconscientemente, persiguió el objetivo de producir más y mejor, de que con el mismo trabajo se generase más comida… Hoy, por supuesto, tiene mucha más tecnología.

5) Longping se vio profundamente afectado por la situación y, desde su posición de Ingeniero Agrónomo, empezó a pensar qué podía hacer para paliar el hambre en su país. Había que lograr que cada hectárea cultivada rindiese más alimento, qué hubiese más comida en las mesas…

6) El ser humano cultiva alimentos y cría animales desde hace más de nueve mil años. Todo el tiempo, incluso inconscientemente, persiguió el objetivo de producir más y mejor, de que con el mismo trabajo se generase más comida… Hoy, por supuesto, tiene mucha más tecnología.

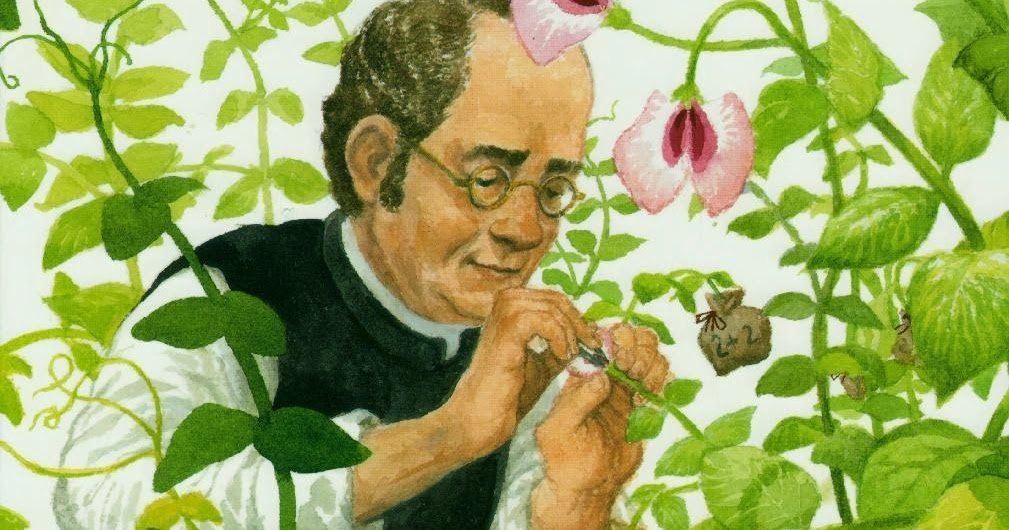

7) Gregor Mendel fue otra de las personas más importantes que habitó este planeta. Era un monje del Imperio Austro-Húngaro que vivía recluido en un convento y tenía muchísima curiosidad por las leyes de la naturaleza. Entonces, hacía experimentos en su tiempo libre.

7) Gregor Mendel fue otra de las personas más importantes que habitó este planeta. Era un monje del Imperio Austro-Húngaro que vivía recluido en un convento y tenía muchísima curiosidad por las leyes de la naturaleza. Entonces, hacía experimentos en su tiempo libre.

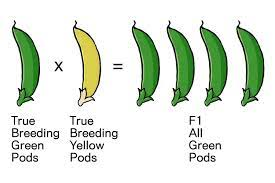

8) Mendel empezó a cruzar arvejas, unas amarillas y otras verdes, y ver qué sucedía. Vio que había algunos caracteres dominantes y otros recesivos. Anotó teorías, números, conclusiones.Vio que se podían «mejorar» las especies. Hoy, se lo considera el Padre de la Genética.

8) Mendel empezó a cruzar arvejas, unas amarillas y otras verdes, y ver qué sucedía. Vio que había algunos caracteres dominantes y otros recesivos. Anotó teorías, números, conclusiones.Vio que se podían «mejorar» las especies. Hoy, se lo considera el Padre de la Genética.

9) Hablar de «mejorar las especies» puede resultar, por supuesto, aterrador. Retrotrae al nazismo, el racismo, las teorías eugenésicas. Pero este hilo no es sobre estas cuestiones. Aunque les voy a recomendar un libro: «El fin de los caballos blancos», de Frank Westermann.

10) En este librazo, el periodista holandés vuelve sobre las diferentes teorías de mejoramiento de la especie a lo largo de la historia, con foco en los caballos lipizzanos, que fueron especialmente creados por el hombre para ser señoriales. Es (son) una maravilla.

9) Hablar de «mejorar las especies» puede resultar, por supuesto, aterrador. Retrotrae al nazismo, el racismo, las teorías eugenésicas. Pero este hilo no es sobre estas cuestiones. Aunque les voy a recomendar un libro: «El fin de los caballos blancos», de Frank Westermann.

10) En este librazo, el periodista holandés vuelve sobre las diferentes teorías de mejoramiento de la especie a lo largo de la historia, con foco en los caballos lipizzanos, que fueron especialmente creados por el hombre para ser señoriales. Es (son) una maravilla.

11) Pero volvamos a China, década del ’60.En ese momento, había dos corrientes principales sobre la herencia: la de Mendel (genes y ADN) y la soviética, cuyo principal defensor era un hombre llamado Trofim Lysenko. Para él, lo que decía Mendel era «completamente reaccionario».

11) Pero volvamos a China, década del ’60.En ese momento, había dos corrientes principales sobre la herencia: la de Mendel (genes y ADN) y la soviética, cuyo principal defensor era un hombre llamado Trofim Lysenko. Para él, lo que decía Mendel era «completamente reaccionario».

12) Según Lysenko, tras una vida de desarrollar el mejor conjunto de rasgos para sobrevivir, éstos se transmitirían a la siguiente generación, sin mutación. Este pensamiento era muy caro a la URSS: «Una vez que creemos el ‘hombre nuevo’, listo, todo/as lo seguirán siendo…

13) Durante la época de Stalin, Lysenko era el científico más importante. Pero luego, cayó en el descrédito. Y en los ’60, en China, Longping pensaba cómo generar mejores variedades de alimentos, que sirvieran para llenar el estómago de más gente. Él era mucho más mendeliano.

14) Esa orientación se debía a que, en experimentos anteriores, había observado que, tras crear -con cruzas- una «súper-papa», luego la descendencia volvía a ser de una papa normal. No era como decía Lysenko… Longping estudiaba y estudiaba. Su objetivo: acabar con el hambre.

15) Hoy, hablar de cruzas de especies o variaciones genéticas parece una mala palabra. Todo/as pensamos en manipulación, transgénicos, etc. Sin embargo, la gran mayoría de alimentos que consumimos provienen de mutaciones que se fueron dando a lo largo de milenios de historia.

16) En su libro «Armas, gérmenes y acero», Jared Diamond cuenta cómo, en las plantas primigenias de guisantes, la vaina explotaba y las semillas se perdían. Hasta que, por una mutación natural, una vaina no explotó. Y el ser humano la cultivó. Y la mutación predominó…

17) Así con las manzanas, con el trigo…¡Y con el arroz! En 1966, Longping encontró una cepa de arroz masculina que supuestamente era más fuerte, daba mucho más rendimiento. Generaba así más comida para los campesino/as. Pero no alcanzaba: había que producirla en masa.

12) Según Lysenko, tras una vida de desarrollar el mejor conjunto de rasgos para sobrevivir, éstos se transmitirían a la siguiente generación, sin mutación. Este pensamiento era muy caro a la URSS: «Una vez que creemos el ‘hombre nuevo’, listo, todo/as lo seguirán siendo…

13) Durante la época de Stalin, Lysenko era el científico más importante. Pero luego, cayó en el descrédito. Y en los ’60, en China, Longping pensaba cómo generar mejores variedades de alimentos, que sirvieran para llenar el estómago de más gente. Él era mucho más mendeliano.

14) Esa orientación se debía a que, en experimentos anteriores, había observado que, tras crear -con cruzas- una «súper-papa», luego la descendencia volvía a ser de una papa normal. No era como decía Lysenko… Longping estudiaba y estudiaba. Su objetivo: acabar con el hambre.

15) Hoy, hablar de cruzas de especies o variaciones genéticas parece una mala palabra. Todo/as pensamos en manipulación, transgénicos, etc. Sin embargo, la gran mayoría de alimentos que consumimos provienen de mutaciones que se fueron dando a lo largo de milenios de historia.

16) En su libro «Armas, gérmenes y acero», Jared Diamond cuenta cómo, en las plantas primigenias de guisantes, la vaina explotaba y las semillas se perdían. Hasta que, por una mutación natural, una vaina no explotó. Y el ser humano la cultivó. Y la mutación predominó…

17) Así con las manzanas, con el trigo…¡Y con el arroz! En 1966, Longping encontró una cepa de arroz masculina que supuestamente era más fuerte, daba mucho más rendimiento. Generaba así más comida para los campesino/as. Pero no alcanzaba: había que producirla en masa.

18) Siguió probando, dedicó su vida a ello. A encontrar un mejor arroz. Y en 1970, pensó en mezclar el arroz que había en China con cepas de arroz salvaje. Los resultados fueron sorprendentes: ¡Rendía un 20 por ciento más! Para 1973, el «arroz Longping» ya era el arroz chino.

18) Siguió probando, dedicó su vida a ello. A encontrar un mejor arroz. Y en 1970, pensó en mezclar el arroz que había en China con cepas de arroz salvaje. Los resultados fueron sorprendentes: ¡Rendía un 20 por ciento más! Para 1973, el «arroz Longping» ya era el arroz chino.

19) Gracias a Longping y sus incansables experimentos, China consiguió crear un arroz muchísimo más rendidor que el anterior. Él se convirtió en un verdadero héroe nacional: lo aman desde entonces, lo idolatran. Todo/as lo conocen. «El padre del arroz híbrido».

20) La producción total de arroz de China aumentó de 56,9 millones de toneladas en 1950 a 194,7 millones de toneladas en 2017. Sin el arroz híbrido de Longping, se habrían producido alrededor de 300 mil millones de kilogramos de arroz menos en los últimos veinte años.

21) Hoy, la mitad de los arrozales de China utilizan arroz híbrido. China es el país que produce más arroz en el planeta. El descubrimiento de de Longping se exportó a todo el mundo. Incluso, en 1979 a EE.UU.: 1er transferencia de propiedad intelectual en la historia del país.

19) Gracias a Longping y sus incansables experimentos, China consiguió crear un arroz muchísimo más rendidor que el anterior. Él se convirtió en un verdadero héroe nacional: lo aman desde entonces, lo idolatran. Todo/as lo conocen. «El padre del arroz híbrido».

20) La producción total de arroz de China aumentó de 56,9 millones de toneladas en 1950 a 194,7 millones de toneladas en 2017. Sin el arroz híbrido de Longping, se habrían producido alrededor de 300 mil millones de kilogramos de arroz menos en los últimos veinte años.

21) Hoy, la mitad de los arrozales de China utilizan arroz híbrido. China es el país que produce más arroz en el planeta. El descubrimiento de de Longping se exportó a todo el mundo. Incluso, en 1979 a EE.UU.: 1er transferencia de propiedad intelectual en la historia del país.

22) Gracias a Longping, miles de millones de personas en China, África, América Latina y el resto del mundo pudieron paliar su hambre. De nuevo: ¡¡¡300.000 millones de kilos de arroz de más (sólo en China) gracias a su trabajo!!! Hablame de ser importante en la historia…

22) Gracias a Longping, miles de millones de personas en China, África, América Latina y el resto del mundo pudieron paliar su hambre. De nuevo: ¡¡¡300.000 millones de kilos de arroz de más (sólo en China) gracias a su trabajo!!! Hablame de ser importante en la historia…

23) Yuan Longping murió ayer, el 22 de mayo de 2021, a los 90 años. China paró para rendirle homenaje.La torre de Tianjin mostró su rostro. Cuatro asteroides llevan su nombre. Ganó cientos de premios. Lo lloró la ONU, la FAO. Héroe anónimo del mundo: gracias.谢谢

23) Yuan Longping murió ayer, el 22 de mayo de 2021, a los 90 años. China paró para rendirle homenaje.La torre de Tianjin mostró su rostro. Cuatro asteroides llevan su nombre. Ganó cientos de premios. Lo lloró la ONU, la FAO. Héroe anónimo del mundo: gracias.谢谢

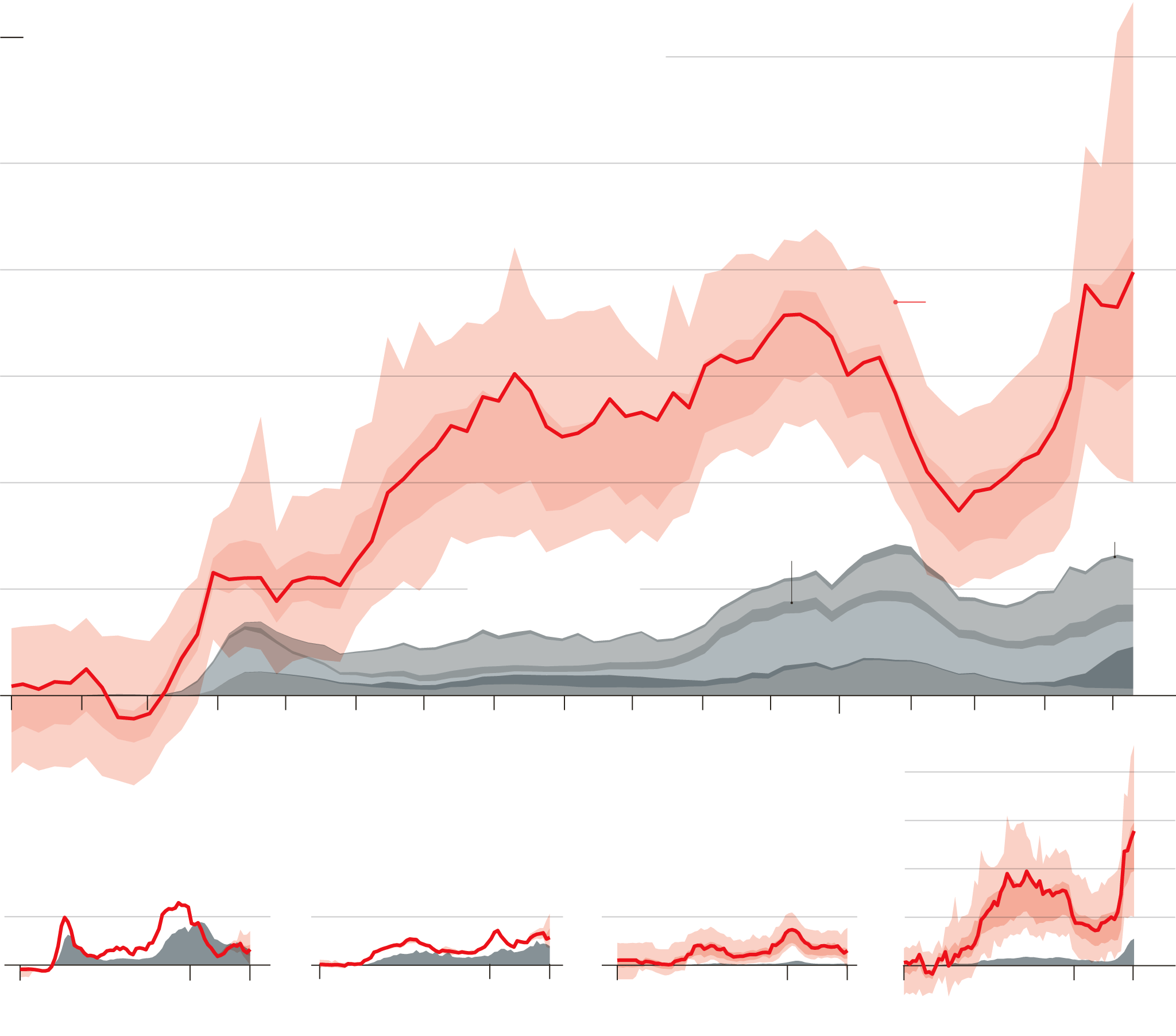

Como le dijo a AgendAR una viróloga y epidemióloga argentina que fue directora de la OMS (y de las mejores), este organismo multilateral está controlado y limitado por sus 194 estados miembros. Lo que añade The Economist es algo que AgendAR vino diciendo desde mayo de 2020: algunos de tales miembros, algunos sumamente poblados, viven bolaceando mal sobre contagios y decesos.

No somos parte de esa banda (y usamos el plural con cierto cascoteado orgullo residual argentino). No estaremos manejando bien la pandemia, pero sí sus números. Será porque tenemos cantidad y calidad de recursos humanos en epidemiología, será porque el gobierno vive marcado de cerca por una oposición mediática que te pisotea si tropezaste, y te taclea si no lo hiciste. Por la causa que sea, aquí no hay subregistro de muertes.

Estamos bastante solos en ello. “The Economist” advierte que EEUU es de los países más fiables, y sin embargo le adjudica a “la tierra de los libres y hogar de los valientes” un 7% de subregistro de muertes. Como en 2020 explicó el Science Times, en los geriátricos y hospitales privados de Nueva York, la ciudad más afectada de ese país por la primera ola, cantidad de muertes por covid fueron rutinariamente atribuidas a neumonías, un ejemplo de cómo mentir con la verdad.

Una somera investigación de mayo de 2020 de la Dra. Elizabeth Rosenthal en el Science Times, el suplemento científico semanal más leído del mundo (el artículo está

Como le dijo a AgendAR una viróloga y epidemióloga argentina que fue directora de la OMS (y de las mejores), este organismo multilateral está controlado y limitado por sus 194 estados miembros. Lo que añade The Economist es algo que AgendAR vino diciendo desde mayo de 2020: algunos de tales miembros, algunos sumamente poblados, viven bolaceando mal sobre contagios y decesos.

No somos parte de esa banda (y usamos el plural con cierto cascoteado orgullo residual argentino). No estaremos manejando bien la pandemia, pero sí sus números. Será porque tenemos cantidad y calidad de recursos humanos en epidemiología, será porque el gobierno vive marcado de cerca por una oposición mediática que te pisotea si tropezaste, y te taclea si no lo hiciste. Por la causa que sea, aquí no hay subregistro de muertes.

Estamos bastante solos en ello. “The Economist” advierte que EEUU es de los países más fiables, y sin embargo le adjudica a “la tierra de los libres y hogar de los valientes” un 7% de subregistro de muertes. Como en 2020 explicó el Science Times, en los geriátricos y hospitales privados de Nueva York, la ciudad más afectada de ese país por la primera ola, cantidad de muertes por covid fueron rutinariamente atribuidas a neumonías, un ejemplo de cómo mentir con la verdad.

Una somera investigación de mayo de 2020 de la Dra. Elizabeth Rosenthal en el Science Times, el suplemento científico semanal más leído del mundo (el artículo está  Entierros pakistaníes: la importancia del difunto se mide por su cortejo.

En Pakistán, con 216,7 millones de habitantes, la conveniencia no es gubernamental sino social: el prestigio personal y familiar de un pakistaní muerto se mide por el tamaño de su cortejo fúnebre.

Esto lo dice “The Telegraph”. Es un relicto periodístico de bajas ventas y buena escritura, conservador dispéptico y nostálgico de aquellas grandezas eduardianas. Todavía tiene una red de corresponsales en el viejo “Raj”, aquel pedazo de planeta que los británicos llamaban “la joya de su Imperio” y que hoy se dividió en Pakistán, la India y Bangladesh.

Atentos a no insultar a los deudos, dice The Telegraph, los médicos pakistaníes –incluso los de hospitales públicos- omiten el covid como causa de muerte, porque la sola palabra en el certificado de defunción mermaría la asistencia al entierro. Precavidos, los enfermos eligen morir en sus casas antes que ser escrachados –y quizás salvados- por la internación hospitalaria. Si los firmantes de causales de deceso no macanean, la familia será tratada como portadora, y eso significa sepelio de poca monta, y con ello deshonra.

Pero además, los ministerios de salud de algunas provincias presionaron tras bambalinas a los médicos para maquillar los números. Esto no sería posible sin el beneplácito del gobierno nacional, que en el fondo es el del “establishment” de generales y de imanes. Pakistán, unitario y confesional a rabiar, se parece un poco a la Argentina de entre 1930 y 1983, aunque con otro dios y mayor estabilidad institucional: hay elecciones, hay parlamento, hay cierto debate. Pero los límites los ponen el Ejército, el clero e Islamabad.

En la vertiente opuesta y enemiga de los Himalayas, en la autodenominada “mayor democracia del mundo”, la India, hay más de lo mismo pero por razones distintas. La India, con 1.394 millones de habitantes, es sin duda MUY federal. Por ello, el poder de dibujar las estadísticas no está tanto en Delhi, la capital, ni en los tres partidos mayoritarios, incluido el Comunista. Reside en cambio en los/las gobernadores/as, cuyo poder suele ser inmenso, y más autocrático que autocrítico.

Una gobernadora como Mamata “Didi” (literalmente “Hermanita Mayor”) Banerjee, oriunda del Congress Party de Jawaharlal Nehru, en teoría debería ser opositora del Primer Ministro Narendra Modi, del Bharatiya Janata Party. Nehru, después de todo, fundó un partido que desde 1948 trató de construir una república laica. Modi parece decidido a reemplazarla por una teocracia nacionalista islamofóbica.

Pero si doña Mamata decide barrer algunas decenas de miles de muertos por covid bajo la alfombra, puede hacerlo con la venia de don Narendra. En la India se hablan 19.500 idiomas distintos, pero como se dice en la única lengua común de gobierno: “It’s a win-win situation”.

Es de sentido común: muchos gobiernos mienten por que son monolíticos y pueden hacerlo sin despeinarse. Otros mienten porque no llevan cuentas prolijas por desorganización y/o pobreza, y un tercer grupo lo hace por dictatoriales pero caóticos y pobres, notoriamente los de aquellos países donde cunden guerras civiles o intervenciones militares foráneas.

Para el caso monolítico, desde que empezó la pandemia el elenco de Soldstadt destaca que Rusia tiene un exceso de 450.000 muertes sobre las esperables, todas en busca de alguna causa.

Sin embargo, no todos los excesos de muertes en esta pandemia son atribuibles directamente al virus SARS-CoV2. El IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation), es un “think tank” epidemiológico de la Universidad de Washington, y destaca 6 forzantes que tironean de las cifras de mortalidad en direcciones a veces alineadas y otras, opuestas. Son respectivamente:

1) Las infecciones puras y duras por covid,

2) la mortalidad general por causas cardíacas, oncológicas y otras, aumentada debido a que el sistema de salud está hasta las manos con el covid,

3) la mortalidad debida al impacto de los efectos psicosociales de la pandemia y el aislamiento (suicidio, aumento del alcoholismo y uso de opioides),

4) la reducción de mortalidad por la subexposición a accidentes de tránsito y robos violentos,

5) la reducción de mortalidad por subexposición a otros virus respiratorios, especialmente los de la gripe, el sincicial y el del sarampión, y

6) la reducción estadística de muertes por enfermedades crónicas como las cardiovasculares o el EPOC.

Lo último sucede en países donde el Covid eliminó prematuramente a parte de la población con dolencias crónicas de la vejez, aunque podría haber vivido aún muchos años. Este sexto forzante impulsó picos estadísticos en la primera ola del Hemisferio Norte, y ahora, en cambio, pisa las cifras. Vamos Suecia, todavía.

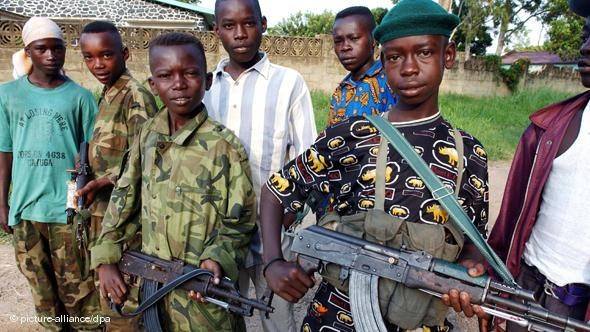

En la República Democrática del Congo, país casi mediterráneo con focos de guerra civil o interestatal en sus 6 fronteras y también en el interior, la OMS da por buena la cifra oficial de 779 muertes totales por covid. Ni una más. No es improbable que la cantidad de muertos por millón, sea cual sea, sea de asustarse: demasiada gente muere joven por masacres étnicas, desplazamiento o hambre, y como observa Solstad, el científico de datos de The Economist, los congoleños son una población juvenil y eso los hace hasta 10 veces menos propensos al covid grave que la envejecida población italiana.

Entierros pakistaníes: la importancia del difunto se mide por su cortejo.

En Pakistán, con 216,7 millones de habitantes, la conveniencia no es gubernamental sino social: el prestigio personal y familiar de un pakistaní muerto se mide por el tamaño de su cortejo fúnebre.

Esto lo dice “The Telegraph”. Es un relicto periodístico de bajas ventas y buena escritura, conservador dispéptico y nostálgico de aquellas grandezas eduardianas. Todavía tiene una red de corresponsales en el viejo “Raj”, aquel pedazo de planeta que los británicos llamaban “la joya de su Imperio” y que hoy se dividió en Pakistán, la India y Bangladesh.

Atentos a no insultar a los deudos, dice The Telegraph, los médicos pakistaníes –incluso los de hospitales públicos- omiten el covid como causa de muerte, porque la sola palabra en el certificado de defunción mermaría la asistencia al entierro. Precavidos, los enfermos eligen morir en sus casas antes que ser escrachados –y quizás salvados- por la internación hospitalaria. Si los firmantes de causales de deceso no macanean, la familia será tratada como portadora, y eso significa sepelio de poca monta, y con ello deshonra.

Pero además, los ministerios de salud de algunas provincias presionaron tras bambalinas a los médicos para maquillar los números. Esto no sería posible sin el beneplácito del gobierno nacional, que en el fondo es el del “establishment” de generales y de imanes. Pakistán, unitario y confesional a rabiar, se parece un poco a la Argentina de entre 1930 y 1983, aunque con otro dios y mayor estabilidad institucional: hay elecciones, hay parlamento, hay cierto debate. Pero los límites los ponen el Ejército, el clero e Islamabad.

En la vertiente opuesta y enemiga de los Himalayas, en la autodenominada “mayor democracia del mundo”, la India, hay más de lo mismo pero por razones distintas. La India, con 1.394 millones de habitantes, es sin duda MUY federal. Por ello, el poder de dibujar las estadísticas no está tanto en Delhi, la capital, ni en los tres partidos mayoritarios, incluido el Comunista. Reside en cambio en los/las gobernadores/as, cuyo poder suele ser inmenso, y más autocrático que autocrítico.

Una gobernadora como Mamata “Didi” (literalmente “Hermanita Mayor”) Banerjee, oriunda del Congress Party de Jawaharlal Nehru, en teoría debería ser opositora del Primer Ministro Narendra Modi, del Bharatiya Janata Party. Nehru, después de todo, fundó un partido que desde 1948 trató de construir una república laica. Modi parece decidido a reemplazarla por una teocracia nacionalista islamofóbica.

Pero si doña Mamata decide barrer algunas decenas de miles de muertos por covid bajo la alfombra, puede hacerlo con la venia de don Narendra. En la India se hablan 19.500 idiomas distintos, pero como se dice en la única lengua común de gobierno: “It’s a win-win situation”.

Es de sentido común: muchos gobiernos mienten por que son monolíticos y pueden hacerlo sin despeinarse. Otros mienten porque no llevan cuentas prolijas por desorganización y/o pobreza, y un tercer grupo lo hace por dictatoriales pero caóticos y pobres, notoriamente los de aquellos países donde cunden guerras civiles o intervenciones militares foráneas.

Para el caso monolítico, desde que empezó la pandemia el elenco de Soldstadt destaca que Rusia tiene un exceso de 450.000 muertes sobre las esperables, todas en busca de alguna causa.

Sin embargo, no todos los excesos de muertes en esta pandemia son atribuibles directamente al virus SARS-CoV2. El IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation), es un “think tank” epidemiológico de la Universidad de Washington, y destaca 6 forzantes que tironean de las cifras de mortalidad en direcciones a veces alineadas y otras, opuestas. Son respectivamente:

1) Las infecciones puras y duras por covid,

2) la mortalidad general por causas cardíacas, oncológicas y otras, aumentada debido a que el sistema de salud está hasta las manos con el covid,

3) la mortalidad debida al impacto de los efectos psicosociales de la pandemia y el aislamiento (suicidio, aumento del alcoholismo y uso de opioides),

4) la reducción de mortalidad por la subexposición a accidentes de tránsito y robos violentos,

5) la reducción de mortalidad por subexposición a otros virus respiratorios, especialmente los de la gripe, el sincicial y el del sarampión, y

6) la reducción estadística de muertes por enfermedades crónicas como las cardiovasculares o el EPOC.

Lo último sucede en países donde el Covid eliminó prematuramente a parte de la población con dolencias crónicas de la vejez, aunque podría haber vivido aún muchos años. Este sexto forzante impulsó picos estadísticos en la primera ola del Hemisferio Norte, y ahora, en cambio, pisa las cifras. Vamos Suecia, todavía.

En la República Democrática del Congo, país casi mediterráneo con focos de guerra civil o interestatal en sus 6 fronteras y también en el interior, la OMS da por buena la cifra oficial de 779 muertes totales por covid. Ni una más. No es improbable que la cantidad de muertos por millón, sea cual sea, sea de asustarse: demasiada gente muere joven por masacres étnicas, desplazamiento o hambre, y como observa Solstad, el científico de datos de The Economist, los congoleños son una población juvenil y eso los hace hasta 10 veces menos propensos al covid grave que la envejecida población italiana.

3ra guerra civil congolesa, año 2000, soldaditos de 10 años de una de las 20 milicias

Pero el sentido común dice que un país que ignora cuántos habitantes vivos tiene (de 85 millones a 105, según quién cuente) probablemente no tenga maldita la idea de cuántos se mueren y de qué. La anteúltima guerra civil e interestatal dejó 5,4 millones de muertos, e intervinieron en ella los ejércitos de 9 países africanos y 20 indescifrables milicias con soldaditos de 9 o 10 años, algunas de ellas ultrarreligiosas.

Desde 2019 hay nuevas guerras, y los virus respiratorios de transmisión aérea –se sabe por la correlación causa-efecto entre la Primera Guerra Mundial y la Gripe de 1917-1921- aman las guerras, pero las guerras odian las estadísticas. Tanto que a 100 años de su finalización, todavía se discute si aquella gripe H1N1 mató a 17 millones o a 100 millones, sobre una población mundial de entonces sólo 2000 millones.

Dicho todo esto, si la OMS toma por buena la cifra de 779 muertes por covid en la República Democrática del Congo, el hecho describe mejor a la OMS que a la República Democrática del Congo.

¿Cómo podríamos creer que los argentinos, únicos latinoamericanos fuera de Uruguay y Cuba con aparatos de salud pública importantes, tenemos más muertes diarias por millón que la India o que Brasil? El atropello al sentido común se revela mejor si comparamos el tamaño y cantidad de las villas miseria de los tres países, y la diferencia entre las poblaciones de “homeless”. En Argentina la indigencia refractaria es un fenómeno nuevo que comienza a fines de los ’70, no un rasgo fundacional inmóvil desde hace siglos. Y eso todavía define diferencias.

Ya en mayo de 2020 publicamos un estudio epidemiológico sobre 90 municipios brasileños de la UFPel (Universidad Federal de Pelotas, la 3ra en tamaño y prestigio de Brasil), que se puede consultar

3ra guerra civil congolesa, año 2000, soldaditos de 10 años de una de las 20 milicias

Pero el sentido común dice que un país que ignora cuántos habitantes vivos tiene (de 85 millones a 105, según quién cuente) probablemente no tenga maldita la idea de cuántos se mueren y de qué. La anteúltima guerra civil e interestatal dejó 5,4 millones de muertos, e intervinieron en ella los ejércitos de 9 países africanos y 20 indescifrables milicias con soldaditos de 9 o 10 años, algunas de ellas ultrarreligiosas.

Desde 2019 hay nuevas guerras, y los virus respiratorios de transmisión aérea –se sabe por la correlación causa-efecto entre la Primera Guerra Mundial y la Gripe de 1917-1921- aman las guerras, pero las guerras odian las estadísticas. Tanto que a 100 años de su finalización, todavía se discute si aquella gripe H1N1 mató a 17 millones o a 100 millones, sobre una población mundial de entonces sólo 2000 millones.

Dicho todo esto, si la OMS toma por buena la cifra de 779 muertes por covid en la República Democrática del Congo, el hecho describe mejor a la OMS que a la República Democrática del Congo.

¿Cómo podríamos creer que los argentinos, únicos latinoamericanos fuera de Uruguay y Cuba con aparatos de salud pública importantes, tenemos más muertes diarias por millón que la India o que Brasil? El atropello al sentido común se revela mejor si comparamos el tamaño y cantidad de las villas miseria de los tres países, y la diferencia entre las poblaciones de “homeless”. En Argentina la indigencia refractaria es un fenómeno nuevo que comienza a fines de los ’70, no un rasgo fundacional inmóvil desde hace siglos. Y eso todavía define diferencias.

Ya en mayo de 2020 publicamos un estudio epidemiológico sobre 90 municipios brasileños de la UFPel (Universidad Federal de Pelotas, la 3ra en tamaño y prestigio de Brasil), que se puede consultar  Un “haredi” más conflictuado que feliz recibe la Pfizer el 11 de marzo de 2021

Israel, sin embargo, se ha vuelto el número uno mundial en control del covid, con el 60,1% de la población con una dosis de Pfizer, y el 56,5% con ambas. El estado se manejó con una mezcla de persuasión, astucia y firmeza con la población “haredim”, o ultraortodoxa, que a principios de la pandemia era unánimemente antivacunas. Ahora, algunos jóvenes de esas sectas empiezan a “poner el hombro”.

Hoy expertos israelíes creen haber llegado a la “inmunidad de rebaño”, porque entre vacunados y curados de la enfermedad (unos 830.000 personas) el país se acerca a un 70% de ciudadanos con anticuerpos neutralizantes, teóricamente poco propensos al contagio. Lo dice el Dr. Eyal Leshem, director del Sheba Medical Center, el mayor hospital israelí.

Pero poco propensos no significa invulnerables, corrige la doctora Sarah Pitt, de la Universidad de Brighton y desde otro de los tres países más vacunados del mundo, el Reino Unido (RU). Por más que la Pfizer sea una vacuna excelente, no es perfecta. En Israel, además, hay un casi 40% de ciudadanos sin vacunar, la “inmunidad de rebaño” es tan emergente e indefinible como frágil, y como remate, hay una nueva guerra contra la población palestina de las zonas ocupadas, Gaza y la Margen Occidental del Jordán.

Los virus resultan demasiado elementales como para tener una psicología: no son siquiera células primitivas, como las bacterias, Sin embargo, ya se sabe, los respiratorios aman las guerras. Aún si en Israel se restablece un cese el fuego entre ocupados y ocupantes, la pobreza y escasa vacunación de los estados vecinos son garantía de pandemia regional persistente. No es algo que los israelíes vayan a resolver con bombardeos. Y máxime cuando en África y Asia ya se expanden variantes virales hipercontagiosas como la B.1.1.7 “británica” o la B.1.351 “sudafricana”, aunque todavía no la B.1.617.2, la “india” y tampoco la peor de todas, la P.1 “Manaos”.

Hay al menos 3 países donde el porcentaje de vacunados está deprimiendo la cifra de contagios y muertes a paso redoblado: Israel, los EEUU y el Reino Unido. Pero eso no significa que el SARS CoV2 esté en peligro de extinción en esos 3 países tan distintos. Significa menor riesgo de contagio, y con un patrón bastante overo: aquí no, allá sí.

Sin vacunas y con las cepas más semejantes a la original de Wuhan, China, la tasa reproductiva del virus, o el número R, estaba entre 3 y 4, es decir que un portador sano (o ya enfermo) en cualquier país a comienzos de la crisis contagiaba a 3 o 4 otras personas en promedio. Es importante entender que aún si la vacunación extensa de una población empuja el R local a valores inferiores a 1, el contagio sigue.

Con un R de 0,80, por ejemplo, 100 portadores contagian a 80 personas, y algunas de ellas mueren y otras quedan con secuelas,. Pero además, mientras les dura el virus, contagian a otras. Si el SARS CoV2 logró generar al menos 4 variantes mundialmente peligrosas y dominantes en apenas un año, significa que para esta especie viral la vacunación va a volverse otro obstáculo darwiniano a rodear evolutivamente, pero no el fin de la historia.

Sin atribuirle psicología, el SARS CoV2 no tiene maldita la gana de irse del planeta. Dado que es un virus demasiado nuevo y no se pudo/quiso orquestar una “blitzkrieg” vacunatoria universal, logrará hacer escape evolutivo sucesivo de algunas vacunas ya existentes y tal vez de otras futuras, por lo cual es mejor que haya muchas y distintas, además de abundantes y baratas y fácilmente reformulables, para seguirle la marcación cercana.

Acabamos de iniciar una larga carrera armamentista con este bicho de mierda. Asunto por el cual me parece entre estúpido y criminal que la Argentina esté dedicando a importar vacunas la mitad de lo que gasta en combatir el covid. Vacunas que, para peor, no parecen que vayan a llegar jamás en tiempo y forma. No somos prioridad para ningún fabricante, compatriotas.

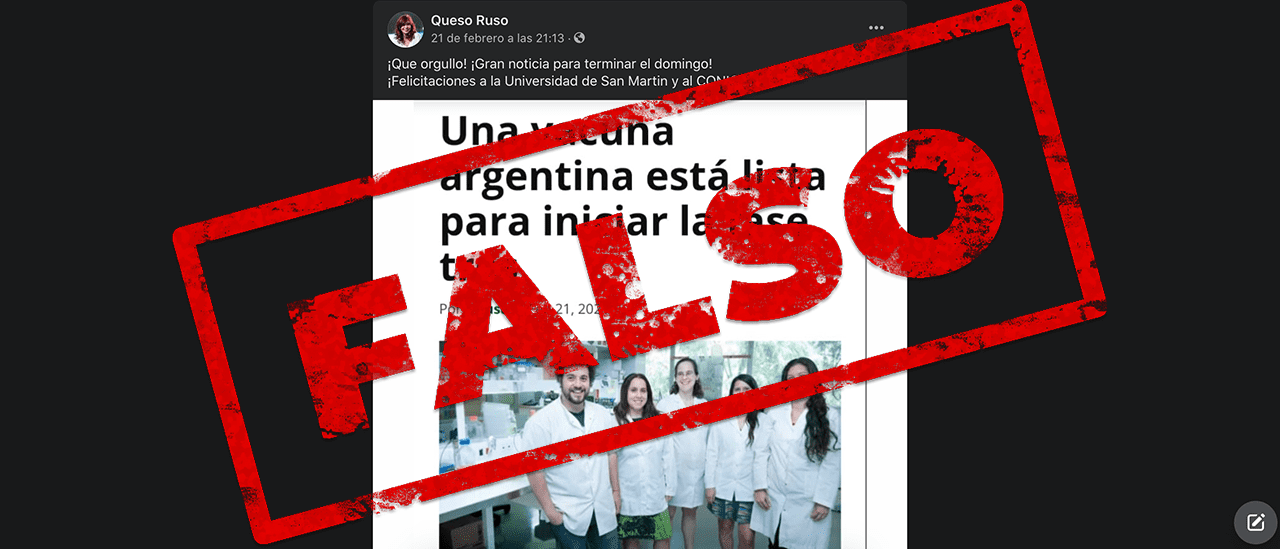

Éste país, el único en Sudamérica con una industria farmacológica de capitales nacionales, el único en la región con recursos humanos en ciencias biomédicas certificados por 3 premios Nobel, todavía no puso un peso en llevar a licenciamiento una vacuna nacional. No por falta de opciones: hay 4 fórmulas candidatas de 3 universidades nacionales (la de San Martín, la de La Plata, la del Litoral), así como otra de la cordobesa Universidad Católica.

Una de ellas, con U$ 100.000 puestos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MinCyT) terminó estudios de prefase (con animales): la de la UNSAM. Ya tiene medio año esperando que la descubra el Ministerio de Salud (MinSal), cuya contribución más importante en la crisis ha sabido ser no importar basura inefectiva. No es algo menor. Pero no alcanza.

Un “haredi” más conflictuado que feliz recibe la Pfizer el 11 de marzo de 2021

Israel, sin embargo, se ha vuelto el número uno mundial en control del covid, con el 60,1% de la población con una dosis de Pfizer, y el 56,5% con ambas. El estado se manejó con una mezcla de persuasión, astucia y firmeza con la población “haredim”, o ultraortodoxa, que a principios de la pandemia era unánimemente antivacunas. Ahora, algunos jóvenes de esas sectas empiezan a “poner el hombro”.

Hoy expertos israelíes creen haber llegado a la “inmunidad de rebaño”, porque entre vacunados y curados de la enfermedad (unos 830.000 personas) el país se acerca a un 70% de ciudadanos con anticuerpos neutralizantes, teóricamente poco propensos al contagio. Lo dice el Dr. Eyal Leshem, director del Sheba Medical Center, el mayor hospital israelí.

Pero poco propensos no significa invulnerables, corrige la doctora Sarah Pitt, de la Universidad de Brighton y desde otro de los tres países más vacunados del mundo, el Reino Unido (RU). Por más que la Pfizer sea una vacuna excelente, no es perfecta. En Israel, además, hay un casi 40% de ciudadanos sin vacunar, la “inmunidad de rebaño” es tan emergente e indefinible como frágil, y como remate, hay una nueva guerra contra la población palestina de las zonas ocupadas, Gaza y la Margen Occidental del Jordán.

Los virus resultan demasiado elementales como para tener una psicología: no son siquiera células primitivas, como las bacterias, Sin embargo, ya se sabe, los respiratorios aman las guerras. Aún si en Israel se restablece un cese el fuego entre ocupados y ocupantes, la pobreza y escasa vacunación de los estados vecinos son garantía de pandemia regional persistente. No es algo que los israelíes vayan a resolver con bombardeos. Y máxime cuando en África y Asia ya se expanden variantes virales hipercontagiosas como la B.1.1.7 “británica” o la B.1.351 “sudafricana”, aunque todavía no la B.1.617.2, la “india” y tampoco la peor de todas, la P.1 “Manaos”.

Hay al menos 3 países donde el porcentaje de vacunados está deprimiendo la cifra de contagios y muertes a paso redoblado: Israel, los EEUU y el Reino Unido. Pero eso no significa que el SARS CoV2 esté en peligro de extinción en esos 3 países tan distintos. Significa menor riesgo de contagio, y con un patrón bastante overo: aquí no, allá sí.

Sin vacunas y con las cepas más semejantes a la original de Wuhan, China, la tasa reproductiva del virus, o el número R, estaba entre 3 y 4, es decir que un portador sano (o ya enfermo) en cualquier país a comienzos de la crisis contagiaba a 3 o 4 otras personas en promedio. Es importante entender que aún si la vacunación extensa de una población empuja el R local a valores inferiores a 1, el contagio sigue.

Con un R de 0,80, por ejemplo, 100 portadores contagian a 80 personas, y algunas de ellas mueren y otras quedan con secuelas,. Pero además, mientras les dura el virus, contagian a otras. Si el SARS CoV2 logró generar al menos 4 variantes mundialmente peligrosas y dominantes en apenas un año, significa que para esta especie viral la vacunación va a volverse otro obstáculo darwiniano a rodear evolutivamente, pero no el fin de la historia.

Sin atribuirle psicología, el SARS CoV2 no tiene maldita la gana de irse del planeta. Dado que es un virus demasiado nuevo y no se pudo/quiso orquestar una “blitzkrieg” vacunatoria universal, logrará hacer escape evolutivo sucesivo de algunas vacunas ya existentes y tal vez de otras futuras, por lo cual es mejor que haya muchas y distintas, además de abundantes y baratas y fácilmente reformulables, para seguirle la marcación cercana.

Acabamos de iniciar una larga carrera armamentista con este bicho de mierda. Asunto por el cual me parece entre estúpido y criminal que la Argentina esté dedicando a importar vacunas la mitad de lo que gasta en combatir el covid. Vacunas que, para peor, no parecen que vayan a llegar jamás en tiempo y forma. No somos prioridad para ningún fabricante, compatriotas.

Éste país, el único en Sudamérica con una industria farmacológica de capitales nacionales, el único en la región con recursos humanos en ciencias biomédicas certificados por 3 premios Nobel, todavía no puso un peso en llevar a licenciamiento una vacuna nacional. No por falta de opciones: hay 4 fórmulas candidatas de 3 universidades nacionales (la de San Martín, la de La Plata, la del Litoral), así como otra de la cordobesa Universidad Católica.

Una de ellas, con U$ 100.000 puestos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MinCyT) terminó estudios de prefase (con animales): la de la UNSAM. Ya tiene medio año esperando que la descubra el Ministerio de Salud (MinSal), cuya contribución más importante en la crisis ha sabido ser no importar basura inefectiva. No es algo menor. Pero no alcanza.

Foto de apertura de

Foto de apertura de