La «transición energética» -expresión inventada en la UE- no es un eufemismo. Es un verso.

Si la idea de la transición es un abandono ordenado pero rápido de los combustibles fósiles en electricidad y transporte, Norteamérica y la UE pifiaron el puerto de llegada. Las fuentes térmicas fósiles dan potencia firme. No pueden reemplazarse por fuentes intermitentes (como el sol en desiertos). Tampoco pueden hacerlo con fuentes intermitentes e impredecibles (como el viento). Los países y empresas, sin importar su complejidad industrial, funcionan a electricidad de base, firme, despachable a demanda, sin baches.

Por eso la «transición energética» en Europa y los EEUU es un verso. EEUU está dejando el carbón, la UE lo quema cada vez más. Pero ambas regiones del planeta son crecientemente dependientes de hidrocarburos líquidos y gas. Y es que 40 años de apagón nuclear y sobreequipamiento en intermitentes no les permiten hacer otra cosa.

En términos de impacto climático, están corriendo en círculos. Mientras chillan: «¡¡Transición, transición!!».

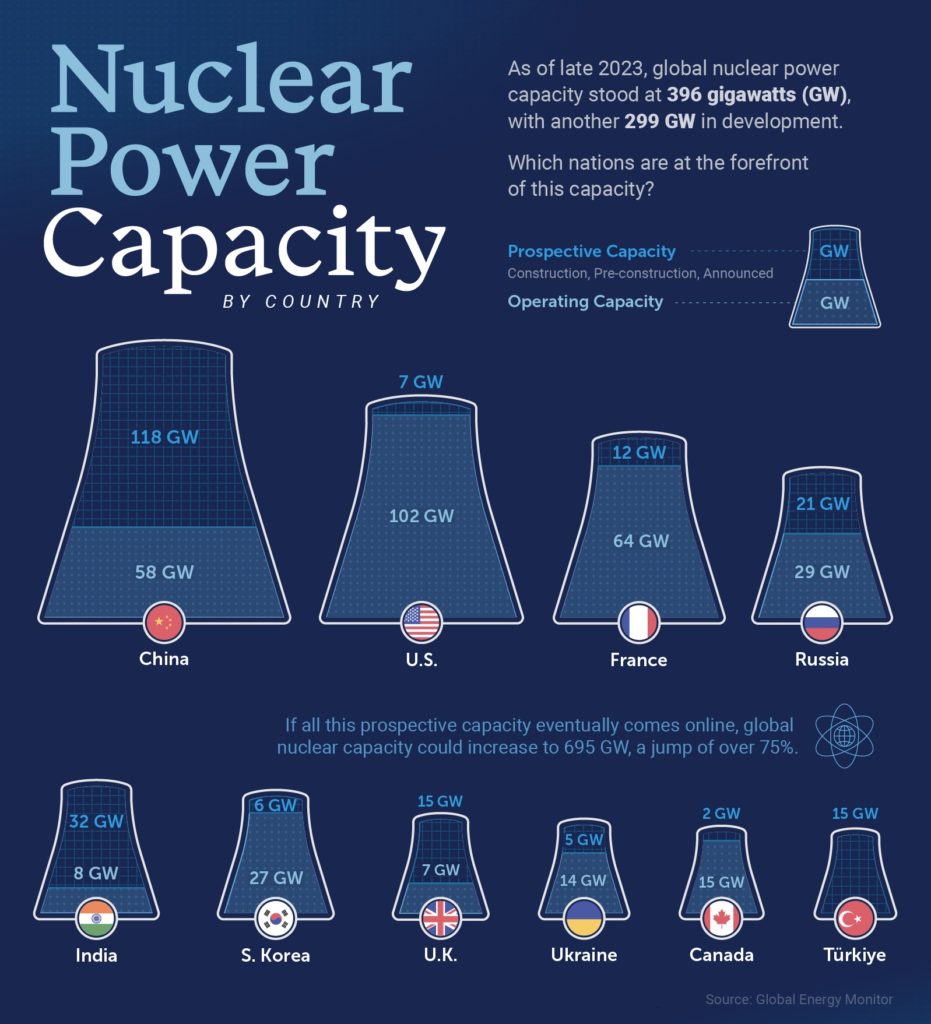

El gráfico de abajo (mírelo ahora, después sigue leyendo, si quiere) compara la potencia nuclear ya en línea: es la base de las torres de refrigeración. La construcción en curso, la planificada en firme y las extensiones de vida de centrales viejas, la parte superior de las torres. Se nota al toque que los únicos países comprometidos con mucha construcción nuclear son Rusia, China, la India y Turquía.

Paradójicamente, esos tres hoy son países con huellas de carbono muy grandes en proporción a su PBI. Pero ven venirse un mundo en que sus exportaciones van a ser penalizadas con impuestos al carbono emitido.

No hablo de impuestos decididos o consensuados por las Naciones Unidas. Eso sería pedirle peras al olmo. Si los árboles fueran juzgables por su índole, un olmo muy jodido, que no da ni sombra.

El Consejo de Seguridad Permanente está formado por 5 emisores graves de carbono, ya sea porque queman carbón, petróleo o gas en forma doméstica, o porque lo importan masivamente, o por todo lo anterior y porque además exportan estos combustibles.

Desde el Consejo pueden vetar toda moción de la Asamblea al respecto. Por ahora, y entre bambalinas, lo que logran es que los idiotas de la Asamblea no hablemos siquiera del tema.

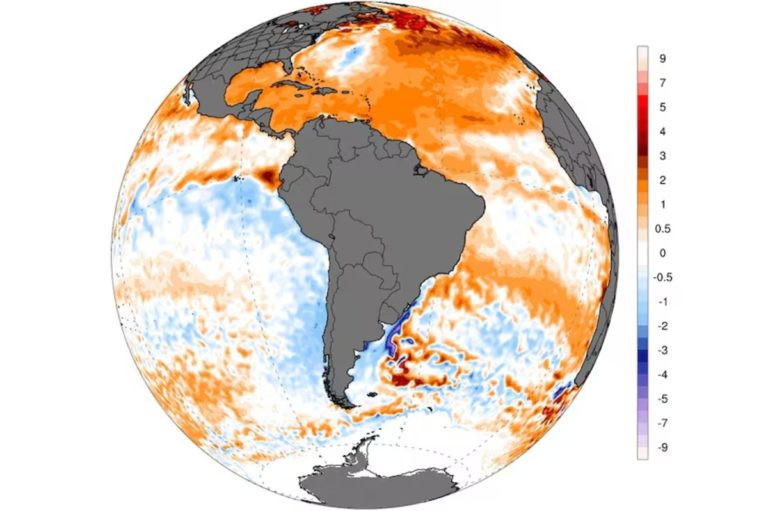

Sin embargo lo que no pueden evitar es que se les rebele el chiquitaje y el medianaje. Hay alrededor de 34 países afectados con severidad por el aumento del nivel del mar, por la ferocidad y número creciente de huracanes y ciclones, por las alternancias cada vez más catastróficas de ciclos de lluvias y de sequías, y por las olas de calor letal en las ciudades.

Hablo de países donde ya hay cantidad de gente mudándose de región dentro de su país, o directamente de país, refugiados cllimáticos, con o sin plata. Los hay en China, la India, Pakistán, México, Brasil, Holanda, España, Turquía, y sigue la lista. El clima es una fuerza impersonal, pero no totalmente exenta de justicia: algunos de los peores ofensores climáticos son también los más agraviados, como EEUU, China, el Reino Unido y Holanda. Otros, en cambio, son víctimas perfectas, como Bangladesh.

Son algunos de todos esos países los que van a imponer tarifas aduaneras defensivas por su cuenta. Tal vez logren alguna coordinación regional o extrarregional. Lo cierto es que están obligados a mandar al demonio a la Organización Mundial del Comercio y a las Naciones Unidas, porque esos organismos están dominados por las petroleras.

Mientras no se puede acumular potencia intermitente en cantidades masivas, en dispositivos de bajo costo y con fácil y rápida liberación según la curva de demanda eléctrica, la «transición energética» seguirá siendo un verso. Promesas, hay muchas. Baratas y probadas, ninguna. Si hay futuro energético para nuestra especie, por ahora es nuclear.

Lo que establece bien el gráfico es una taxonomía: en Norteamérica y la UE hay países con un gran pasado nuclear, pero sin futuro. En Eurasia el futuro nuclear es imparable.

Y está la Argentina, ese país inclasificable.

Nuevamente, sugiero que interrumpa unos segundos esta lectura y mire el cuadro.

¿Ya volvió? Habrá visto entonces que China tiene 58 GW nucleares instalados, pero va por 118 más antes de 2050 y está tratando de vender en otros países su central Hualong-1 de 1120 MW. Esos «actos de contrición» a futuro la pueden salvar de más de un tarifazo aduanal entre sus compradores más seguros. Y hablo de los países con rampa demográfica positiva de África.

La energía nuclear también pueden salvar al gobierno del PCCH de una rebelión más interna: la de sus propios habitantes urbanos. En las megalópolis chinas (y tienen decenas) la contaminación aérea secundaria a la combustión de carbón está costando más de 400.000 muertes prematuras por año. Se sabe que son más: hablo de las admitidas en la década anterior.

Estados Unidos es la contrapartida perfecta: siguen siendo, aunque en declive, el país de mayor capacidad nuclear instalada, y el dotado del mayor número de centrales (96). Pero éstas son en promedio muy viejas, ya de alrededor de 50 años: necesitan extensiones de vida, y sin embargo no hay muchas extensiones pedidas a la Nuclear Regulatory Commission (NRC).

Libradas al «laissez faire» total por el gobierno federal y los estaduales, las fabricantes y distribuidoras de electricidad, llamadas «utilities», son las que deciden sus inversiones electrógenas. Lo hacen por precio y se han autoconvencido de que lo barato es un combo de centrales de gas y parques eólicos y solares.

Es una convicción con algún fundamento. Como el antinuclearismo causó el cierre de la mayor parte de las empresas estadounidenses de ingeniería y montaje nuclear, los tipos no logran construir o reconstruir nada bueno por falta de recursos humanos.

Desde el siglo pasado cerraron 10 centrales. La única construcción nueva digna de mención en los últimos 40 años son las unidades 3 y 4 del complejo Vogtle, en Georgia. Sólo que por falta de proveedores y de ingenieros, técnicos y obreros especializados y calificados, estas centrales tardaron el triple de lo previsto en terminarse, y costaron el cuádruple. Vogtle 4 recién acaba de entrar en línea.

¿Causa concreta de los sobrecostos? Los atrasos. ¿Causa concreta de los atrasos? Chapuzas, esa palabra tan española para denominar trabajo inexperto y malo.

Tal o cual componente critico no llega a tiempo al obraje: decenas de operaciones ulteriores se suspenden. Y eso sucede una y otra vez, porque la cadena de empresas proveedoras de los años ´70 se fundió, o se dedicó a otras cosas. Cada soldadura de precisión con aleaciones especiales de zirconio o níquel luego no pasa la inspección y debe rehacerse, hasta tres veces. Se va atrasando irremediablemente todo el cronograma de obra. Hay que romper contratos, renegociar contratos, echar contratados, llenarse de abogados, cargar a hombros los intereses, y los intereses de los intereses…

Con las idas y vueltas de Vogtle, Westinghouse, la empresa que inventó las centrales de uranio enriquecido y agua común presurizada, las PWR, quebró. Lo cual es bastante inaudito. Porque además, probablemente su última PWR es la mejor del mundo, en su tipo.

¿Se entiende por qué las utilities en EEUU abjuran del átomo, y hace 40 años que se pasan en masa hacia la eólica y el gas? Un parque eólico de 100 MWe se construye en dos o tres años, en tiempo y forma. Lo mismo una central de gas de 200 o 300 MWe. Es cierto que a los 20 años tenés que tirar el parque eólico a la basura y comprarte otro, y a los 25 años, otro tanto para la central a gas de ciclos combinados. En cambio, una central nuclear con extensiones de vida podría durar casi un siglo.

Con esa notable miopía solipsista yanqui, agravada por la profesión, los economistas concluyen en que la energía nuclear es comparativamente muy cara. Son geniales, esos tipos. Les importa un comino que los coreanos le estén entregando centrales nucleares de 1400 MW a los Emiratos, y construidas en 4 años y medio. Se creen el ombligo del mundo. Y sí, alguna vez lo fueron.

El ridículo es mayor de lo creíble, lector/a. Estas dos grandes centrales que en EEUU estuvieron alrededor de 15 años en obra, responden al modelo AP-1000 de Westinghouse. Muchos expertos, incluso argentinos, dicen que ésa es la PWR perfecta: pese a la considerable potencia de 1250 MWe cada unidad, estas máquinas logran que una parte importante del enfriamiento del núcleo sea convectiva, es decir garantizada no por mecanismos de ingenieros, sino por leyes de la naturaleza, más irrompibles. En caso de detención por accidente de todas las bombas, esa circulación casi inevitable alarga mucho el tiempo de seguridad en que los combustibles se refrigeran sin intervención humana.

Esta joyita yanqui, cuya construcción viene fracasando en casa propia (y aquí viene lo ridículo) fue comprada por China por transferencia de tecnología. Y con el siguiente resultado: desde 2019 hay 12 plantas AP-1000 en «el Reino del Medio» operativas o en construcción: 2 funcionando sin problemas en Sanmen, 2 más en Haiyang y el resto en obra. La cantidad y calidad de proveedores y trabajadores expertos ya hace que se terminen no en 6 años sino en 5.

Es más, los chinos logran precios de terminación de obra inferiores a los presupuestados, por ahorro de intereses al acortarse la obra. Y no es que sean magos, los coreanos acortaron el tiempo de obra aún más. Lógico, tienen una empresa pública, KEPCO, que viene sumando «expertise» nuclear en materia de centrales desde hace décadas, y una tercera parte de la demanda eléctrica nacional es nuclear.

Aislada del continente por Corea del Norte, Corea del Sur no puede no ser nuclear. Es más, no puede evitar serlo cada vez más: en términos funcionales, es una isla eléctrica de industrias intensivas, pero sin gas ni petróleo. La enorme industria pesada coreana es partidaria total de la energía eólica, es decir le gusta la idea de fabricar y exportar molinos. Pero desde comienzos de siglo es una exportadora nuclear de primera línea, y prefiere que la red eléctrica en casa esté libre de inestabilidades de frecuencia y voltaje.

Después de una seguidilla de escándalos entre KEPCO y sus proveedoras, el país tuvo un presidente fervorosamente antinuclear entre 2017 y 2022. Se llama Moon Jae-in, y logró abortar el programa de construcción nueva y extensiones de vida. Sin embargo, la sociedad coreana, por fuerza, es poco tolerante con la imbecilidad. Además, la élite industrial y académica tienen a la vista lo que le está pasando a Alemania con el precio de la electricidad y la huella de carbono, como consecuencia del cierre de sus plantas nucleares.

Alemania se ha vuelto el contraejemplo mundial perfecto de qué no hacer. Creo que fueron los inventores del verso de la «transición energética», o «Energiewende». A su modo, están dando un servicio al resto del mundo.

En 2022 Moon Jae-in perdió las elecciones por goleada. Ese mismo año KEPCO tuvo ganancias netas de U$ 55.650 millones. Parte de la empresa es propiedad de la Caja de Jubilaciones. Digamos que a don Moon Jae-in no se lo extraña. Los jubilados, menos que menos.

China todavía no tiene una tradición exportadora nuclear, como Corea. Sin embargo, vienen creciendo en forma imparable, porque estuvieron formando RRHH nucleares desde los ’70. Es obvio que si no meten gravemente la pata en su campaña de ventas, le van a pasar por encima a la UE y a Norteamérica (incluido Canadá) como con topadora.

China, más experta que los propios yanquis en construir centrales yanquis, de todos modos no las podría exportar.

Los AP-1000 tienen restricciones comerciales. Así las cosas, a las AP-1000 China las simplificó en diseño, les aumentó la potencia, y hoy tiene modelos nacionales por patentamiento: los CAP-1000 y 1400, de la empresa State Nuclear Power Technology Corporation (SNPTC). En las escalas yanquis de modernidad siempre se le pone alguna «generación» a cualquier producto complejo, lo que es más un invento de marketineros que una realidad de ingenieros.

En ese marco mental, los AP-1000 por su combo de seguridad pasiva y activa vendrían a ser de 3ra generación plus. A no olvidarse del plus.

No obstante, la figurita elegida por el gobierno para exportar, por ahora, sigue siendo el Hualong-1. Un vistazo preliminar confirma que viene de France. Efectivamente, es un derivado muy nacionalizado de las centrales de tres circuitos de refrigeración y 2da generación que hicieron de Francia el país más adelantado del mundo en energía nuclear entre 1973 y los años ’90. Oh, la belle France!

En La Década Maldita (los ’90), Electricité de France (EDF) se privatizó con el nombre de Aréva. Por el mismo acto, Francia, con un 81% de electricidad nuclear en su red y el precio eléctrico a consumidor final más bajo de Europa, se dijo a sí misma que la energía nuclear era cara e insegura. Cosas de economistas anti-estado. Sí, son lo peor. Ninguna nación tiene el monopolio de la idiotez, como se ve.

Súbitamente aterrada de sus 64 centrales, Francia dejó de mantenerlas y se entregó con exuberancia gálica al gas ruso, las granjas eólicas… y los tarifazos. Cuando Madame la République se quiso acordar, la mitad de las centrales habían sido cerradas por el ente regulador por oxidadas, el precio del kilovatio hora a los hogares se había multiplicado diez veces en una década, y el pueblo salió a la calle con chalecos amarillos a pedir la cabeza del presidente Macron, por sus tarifazos.

No obstante, dado que el viejo maquinón EDF de 900 MWe todavía hoy es el reactor más construido y probado en el mundo y tiene un record de seguridad sensacional desde los ’80, los chinos quisieron negociar y aprender con Aréva. ¿Quién mejor, y quién más regalado?

Aprenden rápido, los del Reino del Medio. El Hualong-1 es de tercera generación sin el «plus», y es una síntesis de los diseños de otras dos firmas nucleares, siempre estatales; la China National Nuclear Corporation (CNNC) y el de China General Nuclear (CGN). Cada una de estas firmas trabajó con la francesa Aréva y cada una desarrolló buenas centrales. Pero ambas, para el gusto chino, adolecían de demasiados sistemas y componentes de propiedad intelectual francesa.

El Partido Comunista Chino permite la competencia interna de sus empresas estatales hasta que resulta estúpida, o pro-francesa en este caso.

Ordenó a CGN y CNNC que unificaran y «chinificaran» sus diseños. Los acuerdos entre CNNC y CGN se hicieron a puertas cerradas y con uso de kung-fu estilo shaolin, tai-chi, pa-kwua-chang, algo wing-chun y otras técnicas dialécticas para CEOs tomadas del coaching ontológico. Cuando por fin se reabrieron las puertas, los sobrevivientes presentaron la Hualong-1. Es la nave insignia oficial y fue construida al toque en China por CGN con las unidades Fangchenggang 3 y 4, seguidas por Fuqing 5 y 6 (a cargo de CNNC).

Y el camarada Xi Jing-ping vio que era buena. Y dijo «Hágase la exportación».

La ACP-1000 que SPNTSC estaba construyendo en la costa de Karachi, Pakistán, ahora se rebautizó Hualong-1, nombre que significa «Dragón Chino», por si a alguno no le quedó claro que es un proyecto «de bandera». La Hualong-1 propiamente dicha, llamada así desde el principio, la que se iba a construir en Argentina en algún «siting» de provincias costeras dos años tras el arranque de Atucha III CANDU en la provincia de Buenos Aires, ésa iba a cargo de CNCC.

Eso no sucedió nunca debido a instrucciones que el gobierno de los EEUU suministró a los gobiernos sucesivos de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei.

Me interesa contraponer el caso de la India con el de Argentina.

En los ´70, ambos países tenían los programas de centrales nucleares más dinámicos e independientes del Tercer Mundo. Eran los países típicos para los cuales AECL, la Atomic Energy Commission of Canada, desarrolló un raro modelo de central de tubos de presión horizontales, sin recipiente de presión. Tienen la virtud de quemar uranio natural, cuya desganada y lerda reactividad se «polentea» sumergiéndolo en un flujo de agua pesada. Líquido raro en la naturaleza, y muy caro y complejo de purificar.

Se construyeron decenas de CANDU en 7 países, y todavía hoy constituyen el 11% de la capacidad mundial instalada. Las CANDU no sólo hacen independientes a sus dueños de la mafia internacional del uranio enriquecido, sino que desde 1962 a la fecha de hoy son el único tipo de planta nucleoeléctrica que no ha tenido accidentes INES por encima del grado 3. Generalmente ese accidente INES 3 es una rotura de algún caño, con pérdida de refrigerante (el agua pesada es cara), pero sin consecuencias de irradiación del personal de planta, ni mucho menos del exterior de la planta.

No se puede decir lo mismo de las PWR y BWR de uranio enriquecido. Protagonizaron los accidentes de Three Mile Island, 1979 (un INES 5), y de Fukushima, 2011 (un INES 7 difícil de superar).

El lado peor de las PWR y BWR no es tanto técnico como geopolítico: si no tenés enriquecimiento local de uranio y dependés del suministro externo, los dueños de la pelota mundial te pueden hacer boicot de entregas y dejarte en apagón.

En suma, los «peros» a las centrales de uranio enriquecido son, insisto, más políticos que técnicos, si uno valora un poco la soberanía de su propio país. Objeciones puramente técnicas a las plantas de uranio enriquecido, se me ocurren cinco o seis, y eso antes de haber desayunado, pero en general son también más geopolíticas que técnicas.

Sin embargo, la presión de los EEUU sobre los clientes prospectivos de AECL y sobre los medios y la cancillería canadiense terminaron con que los canadienses se hicieran antinucleares y abandonaran la construcción de su propia máquina, de su propia tecnología, y que la dejaran de exportar.

AECL quebró, tras haber construido 49 centrales en 7 países, entre ellas Embalse, en Córdoba, nuestra mejor planta eléctrica sin discusión, con mayor factor de disponibilidad que el mismísimo río Paraná. Las CANDU son plantas que por seguridad y disponibilidad siempre estuvieron entre las mejores del mundo por lejos. Lo dicho, nadie tiene el monopolio de la estupidez y tirotearse los propios pies es una costumbre mundialmente muy distribuida. Podemos dar clase, aquí.

Ahora, en pleno segundo renacimiento nuclear en Occidente, Canadá se da cuenta de que en toda nuestra parte del mundo faltan 100.000 ingenieros nucleares, gente que en las últimas 4 décadas se dedicó a estudiar otras cosas para no tener que emigrar o morirse de hambre. En conclusión, Canadá todavía tiene 18 centrales CANDU que le dan 15 GWe instalados, pero por limitaciones de suministro y RRHH, están más bien dedicados a hacerles extensión de vida que a construcción nueva.

Sólo preveen la construcción de 2 GWe, lo cual es nada. Y sus vecinos al sur ya están haciendo todo lo posible porque se construyan con tecnología de General Electric, uranio enriquecido. Hace décadas que vienen tratando de hacerlos olvidar de la tecnología CANDU, y con todo éxito. Es bastante lamentable.

Haberse transformado industrial y diplomáticamente de colonia inglesa en colonia yanqui no ayuda. Por algo los canadienses vienen aquí a garronear agua pesada. Tenemos la mayor fábrica del mundo en Arroyito, Neuquén, con 180 toneladas por año (cuando la reabramos, Macri la cerró en 2017, y sus dos continuadores no quieren reabrirla).

Los canadienses supieron tener unas quince veces más capacidad de producción de agua pesada que nosotros… pero desmantelaron sus fábricas a fines de siglo. El ruido antinuclear que les llegaba del sur los disuadió de la energía atómitca. Ruido proveniente del país donde Westinghouse diseña la mejor PWR del mundo y luego quiebra porque sus contratistas no logran terminarla en tiempo y forma. Dándole bola a esos maestros, Canadá rifó casi todas sus cadenas de provisión y sus carreras de ingeniería nuclear.

La adopción del pensamiento del que te tiene secuestrado es un asunto policial frecuente, cuando hay toma de rehenes. Se llama técnicamente «Síndrome de Estocolmo». La simpatía del secuestrado por el pensamiento y las decisiones del secuestrador eliminan tu sensación de peligro, no tu peligro. Supongo que los canadienses están tratando de salir de ese círculo de ideas circulares.

Más sucinto, el Dr. Franco Varotto, fundador de INVAP y de la CONAE, a nuestros dirigentes políticos, diplomáticos y económicos son síndrome de Estocolmo los llama «colonizados mentales». Aquí son muchos más y mucho peores que en Canadá.

La India no tiene este problema, lo que no significa que no tenga problemas. En cualquier momento Mumbai derrota a Beijing como capital mundial del smog, por cómo le pega la India al carbón.

Pero de la plantita CANDU de 225 MWe que compraron a Canadá en 1963, los indios han desarrollado una cantidad de centrales mayores, con la de 700 MWe como nuevo standard. La marca india es NPCIL, es decir estatal y nacional. Tienen 24 máquinas en línea, de diversos modelos, potencias y añadas pero salvo dos soviéticas, todas de tecnología nacional y sin ataduras de propiedad intelectual con Canadá. En total suman 8,1 GWe, y antes de 2032 el gobierno de Narendra Modi quiere añadir 18 gigavatios instalados nuevos, NPCIL tipo CANDU, por 13,8 GWe.

El Reino Unido fue una capital del diseño nucleoeléctrico hasta tiempos de la premiere Margaret Thatcher, quien decidió hacer de su país un emirato gasífero con elecciones, y de Londres un paraíso fiscal dedicado a la timba financiera mundial. Las centrales viejas inglesas (todas lo son) jamás habrían sido autorizadas en nuestro país. No tienen siquiera edificios de contención gruesos y estancos, a prueba de explosiones internas de vapor. Tienen meros galpones.

Décadas de timba financiera y exportación de gas dejaron al Reino Unido sin industrias transformadoras y lleno de pobres. Ahora les tocó cerrar sus viejas centrales nucleares refrigeradas a gas, demasiado inseguras como para que se autorice su extensión de vida. Apa, Su Graciosa Majestad, dueña de tanto campo gasífero (sobreexplotado) en el Mar del Norte, de pronto se da cuenta de que puede quedarse sin electricidad de base. 80.000 ollas populares se las banca cualquier Tory, ¿pero a oscuras?

Con tanto factor de penetración de renovables los de la Rubia Albión suponen que van a tener problemas de frecuencia o voltaje con la red eléctrica, demasiado dependiente de gas que ya empieza a escasear, y de viento que hay a veces sí y a veces no. Ergo, se quieren renuclearizar a escape. Las ganas…

Lo van a tener que hacer con centrales extranjeras del consorcio europeo EPR, dirigido más bien por Francia, que tardan décadas en terminarse por los obvios problemas de desindustrialización a pie de obra, y de evaporación de los viejos y excelentes RRHH franceses en el área. A los súbditos de su Graciosa Majestad les queda la opción de comprar centrales CGN y Hualong-1 chinas de reemplazo, y llave en mano rabioso, sin participación de la industria inglesa.

Pero en vista de las tensiones de preguerra en el Estrecho de Taiwan, ahora es difícil que EEUU vaya a permitirlo.

Lo único nuclear y en funcionamiento con marca inglesa son los motores de la flota de submarinos de Inglaterra, todos PWR muy chicos, todos Rolls Royce. Esa misma empresa está siempre diseñando otros PWR que bautizó como SMR (Small Nuclear Reactors), porque en Occidente ahora hay que ser pronuclear, pero no mucho. Onda que lo políticamente correcto son sólo las centrales chicas.

A China le interesó la idea de las centrales compactas modulares, y construyó dos con tecnologías muy divergentes entre sí y de la línea PWR. Con el CAREM en construcción, somos el tercer país del mundo en hacer un SMR mientras EEUU habla de hacer muchos y distintos SMRs.

Nosotros no hablamos tanto y le damos al hormigón reforzado. Pero, se sabe, somos constructores intermitentes. Como pasó con Atucha II, toda vez que gobiernan neoliberales crudos, la obra del CAREM se abandona. Por presiones adiviná de qué país.

Rusia piensa casi duplicar su capacidad nuclear instalada. Es obvio que deberán hacerlo, si quieren seguir exportando gas y petróleo tan a lo bestia como hoy. Las centrales rusas VVER probaron ser excelentes desde los ´70. Dan electricidad de base y los rusos, con necesidades eléctricas gigantes debido al clima, no piensan hacer el error francés, o alemán, de sustituir plantas nucleoeléctricas con molinos de viento. A menos que inventen cómo fabricar viento.

ROSATOM es la mayor exportadora de centrales nucleares del mundo. Vender este tipo de máquinas puede abrirle camino mundial a otras manufacturas rusas complejas. La chapa de país nuclear tal vez le sirva a futuro a Rusia para esquivarle a las tarifas aduaneras anti-carbono. En cuanto a energía solar, es fama que a veces brilla el sol en territorio ruso, al menos en Crimea. Pero no mucho.

Lo cierto es que hoy ROSATOM parece destinado a ser el Number One mundial durante también la próxima década, para poca alegría de China, que va a tener que competir contra Corea y Rusia. EEUU dice que quiere participar en esa carrera. Sí, entiendo, yo también quiero correr las 24 horas de Le Mans, pero no tengo un sport prototipo ni sabría manejarlo.

Una de las causas por las cuales EEUU está fuera del ring es que hoy importa de Rusia una cuarta parte del combustible nuclear enriquecido de sus 94 centrales. Si Putin se enojara en serio con los EEUU, podría dejarlo en apagón.

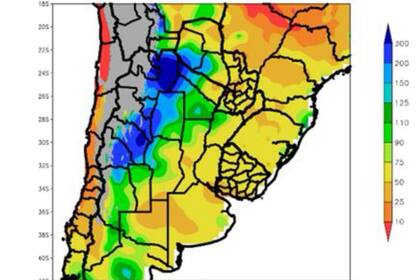

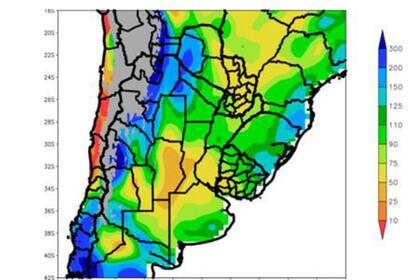

Mirando entonces en los gráficos de abajo la situación mundial, es obvio que no existen las transiciones energéticas según las fabularon los europeos. Hay dos situaciones mundiales bien distintas: la de ese Occidente del que nos jactamos de tener carnet, y la de Eurasia Oriental, punto.

Allí en Oriente no hay un renacimiento de la electricidad nuclear, ni primero ni segundo. Es que pese a Chernobyl y a Fukushima, no hubo una muerte de la energía nuclear. Hay demasiada población, demasiada demanda de potencia, pocos recursos naturales y poco tiempo para pavadas.

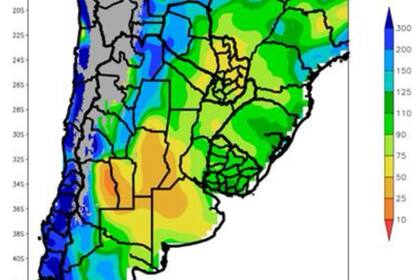

Por tercera vez, le pido interrumpa la lectura de mi apasionante prosa y mire los gráficos de abajo. ¿No estamos faltando, allí?

Mire, sin la intervención de una larga lista de chorros y vendepatrias que alguien deberá hacer alguna vez, deberíamos figurar con 20 o 30 GWe en línea, 20 más en construcción, y como una molestia importante en los planes de exportación de centrales de los rusos. Deberíamos tener tantos gigavatios nucleares instalados como la India. Deberíamos ser socios nucleares mayoritarios de Brasil. Hasta 1982, íbamos en esa dirección.

Los canadienses, que hoy quieren hacerle resucitación cardiopulmonar a su otrora majestuoso programa nuclear, nos tendrían que estar comprando el 40 o 50% de los componentes de sus centrales. Y se los estaríamos vendiendo «de taquito», porque la CANDU Argentina tipo, de 700 MWe como las NPCIL de la India, esa máquina que el Ing. José Luis Antúnez llama «Proyecto Nacional», la habríamos diseñado con los mismos caños y componentes tubulares con que se hacen todas las centrales de uranio natural del planeta, incluidas las NPCIL de la India, las CANDU de China, Corea y Rumania, y nuestra Embalse.

La central que imagina Antúnez es algo más potente que la de Córdoba, con un edificio de contención distinto, seguramente más alto y robusto, y partes y componentes intercambiables con todo el resto del ecosistema nuclear CANDU del mundo.

En cambio seguimos con las centrales que estaban en construcción en 1981. Seguimos también con el CAREM, que este gobierno TAMBIÉN decidió no terminar. Y contando…

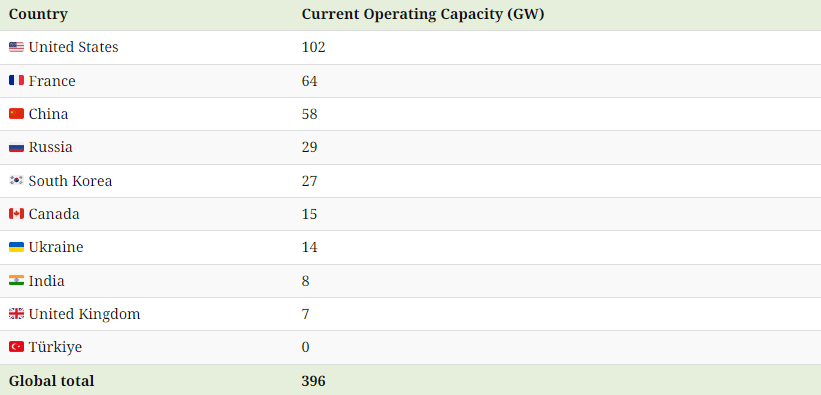

A finales de 2023, la capacidad mundial de energía nuclear era de 396 gigavatios (GW). Otros 299 GW están en desarrollo o anunciados. Medidos según la necesidad de electricidad limpia de carbono, y teniendo en cuenta el desastre climático generalizado en que ya nos hemos metido, 299 GW es un poco «too little and too late», como dicen los gringos.

El gráfico que se ve abajo da el panorama visual de los países que están (o dicen estar) a la vanguardia de esta capacidad. Los datos son del Global Energy Monitor.

¿Puedo considerar a EEUU y Francia los dos mayores fracasos de Occidente? Sí, pero hay que incluir a Alemania y Canadá como contendientes cercanos. El lector dirá.

En EEUU, la decisión de poner carbón, gas, eólica, solar o nuclear siempre fue asunto de privados. También fue cosa de privados el diseño y construcción. Impresionante, la construcción, entre los ’50 y fines de los ’70. En cambio el programa de centrales nucleares francés, el más exitoso del mundo durante el siglo pasado, fue todo obra del estado. Murió cuando se privatizó. El chino y el coreano son estatales.

¿Alguna conclusión de todo esto? Mejor tenerla, porque nuestra empresa de diseño, construcción y operación nuclear, NA-SA, acaba de caer en manos de mesadineristas. No es imposible que traten de hacer guita la empresa, para fugarla. Legalmente la tienen difícil, ¿pero cuándo la ley ha detenido a un cacique de la City?

Los dos programas de centrales más exitosos del mundo, según crecimiento y exportaciones, hoy son el chino y el ruso. También, absolutamente estatales. Apoyados por miles de empresas privadas en las cadenas de suministro, por supuesto. Ahí es donde se produce la mayor cantidad de empleo calificado.

Como resumió muy bien Jorge Sabato: la nuclear es una industria industrializante.

Si Argentina hubiera continuado el rumbo nuclear que tuvo entre 1950 y 1982, hoy tendría decenas de miles de proveedores metalúrgicos, metalmecánicos, electromecánicos y electrónicos «de calidad nuclear». Y éste sería un país muy industrial, muy educado, bastante distinto de la distopía económica, social y política en la que nos metimos.

No quería irme sin esa observación.

Daniel E. Arias

Capacidad nuclear actual por países

En la actualidad, EE.UU. posee la mayor capacidad de energía nuclear, con un total de 102 GW en 94 reactores. Las centrales nucleares están repartidas por todo el país, con 28 estados que albergan al menos un reactor.

Francia (64 GW) y China (58 GW) tienen la segunda y tercera mayor capacidad nuclear, respectivamente. Los otros países que figuran entre los cinco primeros son Rusia (29 GW) y Corea del Sur (27 GW).

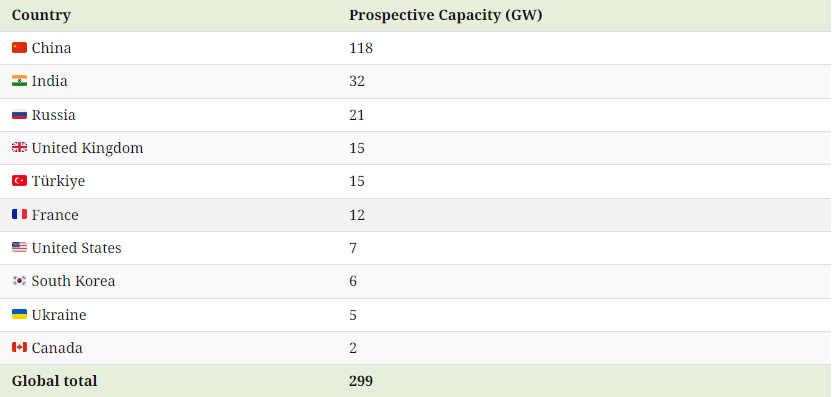

Capacidad nuclear prevista por país

Teniendo en cuenta las centrales en construcción, preconstrucción o anunciadas, la capacidad nuclear mundial aumentará a 695 GW. Esto representa un aumento de más del 75%.

El mayor aumento de la capacidad prevista procederá de China, que añadirá 118 GW. Esto representa un aumento del 204% con respecto a los niveles actuales. Por su parte, India añadirá 32 GW, lo que representa un aumento del 420% de su capacidad total.

Rusia (+21 GW), Reino Unido (+15 GW), Turquía (+15 GW) y Francia (+12 GW) también prevén aumentos relativamente importantes de su capacidad nuclear. Por el contrario, Estados Unidos (+7 GW) sólo prevé un aumento del 7%.