Escribe Diego Hurtado: (El artículo que escribió Daniel E. Arias sobre este tema está aquí)

Si bien la expresión “calentamiento global” es hoy un significante en disputa —con billones de dólares en juego—, hay por lo menos dos alternativas en el horizonte. Si el capitalismo no logra organizarse para frenar la elevación de temperatura del planeta por emisión de gases de efecto invernadero, según las ciencias del clima, el planeta avanza derecho por un sendero: el de la catástrofe climática. Pero si la compleja estructura de gobernanza global y los intereses corporativos logran organizar la cruzada de la transición energética, las voces del establishment energético y financiero auguran que el premio será doble: no solo se podrá salvar al planeta neutralizando el cambio climático, sino que además el capitalismo logrará recuperarse de su agonía post-crisis de 2008 para ingresar en un nuevo ciclo de prosperidad global.

¿Qué cosa es la transición energética para suponer que pueda producir este milagro? Es el proceso de reemplazo de toda la infraestructura energética y de transporte del planeta basada en hidrocarburos por una nueva basada en energías renovables y limpias. Entre las energías limpias está la energía nuclear. Y dentro de la energía nuclear hay una tecnología incipiente que promete ser una clave para la transición energética: los llamados “pequeños reactores modulares” (SMR, por sus siglas en inglés), esto es, reactores nucleares de baja potencia para producir electricidad.

Aún no existe el mercado para esta tecnología, está en conformación. Argentina, que tiene una tradición nuclear robusta, persistiendo en un camino sinuoso de varias décadas, logra estar hoy entre los cuatro o cinco países que lideran con el desarrollo de un prototipo propio: el reactor CAREM-25. Mientras que el paradigma de transición dominante supone que nuestro país debe proveer recursos naturales y comprar la tecnología “llave en mano” y con crédito (esto es, con deuda), el CAREM muestra cómo la transición puede ser una oportunidad para la acumulación de capacidades tecnológicas e industriales con crecientes grados de autonomía. Y, al final del camino, exportación de alto valor agregado.

Sin embargo, el Gobierno de La Libertad Avanza designó en mayo a las nuevas autoridades en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que decidieron someter al proyecto CAREM-25 (Central Argentina de Elementos Modulares) a un proceso de revisión integral. El 6 de junio de 2024, a través de la Resolución 262, el nuevo presidente de la CNEA, Germán Guido Lavalle, formalizó el “Comité de revisión de pares”. En esa lista de miembros figuraba el doctor en Ingeniería mecánica José Converti, quien, un mes más tarde, escribió en el diario Los Andes un artículo donde argumenta que el proyecto CAREM es un fracaso. Tratándose de un proyecto con futuro comercial, estas declaraciones son un acto de boicot explícito. Desde entonces, solo silencio acerca de estas declaraciones de uno de los proyectos tecnológicos emblemáticos para la Argentina. Por eso es necesario poner una gran lupa sobre los antecedentes del proyecto CAREM y su presente.

La energía nuclear en la transición energética

El cambio climático, la transición energética y el desarrollo de energías renovables y limpias son temas sensibles a escala global. A contramano de las políticas del Gobierno, su Ley de Bases y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la Argentina puede construir una ventana de oportunidad con el CAREM, en construcción desde 2014 en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires. Pero la CNEA es parte de un Estado que Javier Milei afirma estar destruyendo desde adentro. Pese a las afirmaciones de Lavalle, las inversiones que requiere el CAREM están siendo recortadas.

Para dimensionar el sentido de la transición energética, el Financial Times explicó, a mediados de 2023, que “la magnitud de la infraestructura física que debe renovarse, demolerse o reemplazarse está más allá de la comprensión”. Y alertaba que debían ser los gobiernos, “y no BlackRock”, quienes lideren este nuevo Plan Marshall global que debe neutralizar el cambio climático.

Luego del cataclismo financiero de 2008, el calentamiento global y la transición energética se convirtieron en la oportunidad de rejuvenecimiento para un capitalismo financiarizado y exhausto. La urgencia que plantea una potencial catástrofe climática fue asimilada y resignificada como urgencia financiera. Así, la transición energética hoy no solo aparece como el único camino para neutralizar el calentamiento global sino que, además, se la presenta como una oportunidad para grandes negocios.

El accidente nuclear de Fukushima, en marzo de 2011, desplazó a la energía nuclear del incipiente despegue de la “revolución industrial verde” y del “Global Green New Deal”, promovido, por lo menos en la retórica, por los organismos de gobernanza global. Ahora bien, el lobby nuclear es potente y disciplinado. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la industria del sector lograron impulsar un proceso de rehabilitación de la energía nuclear y así volverla a subir al escenario de la transición energética. Colaboraron con este proceso las limitaciones que enfrenta el desarrollo de las tecnologías renovables disponibles para la transición. Las dos principales, la solar y la eólica, presentan problemas: tienen vida operacional relativamente limitada y son intermitentes (es decir, dependen del sol y del viento). Lo que falta para superar esta limitación son tecnologías de almacenamiento, que aún están en desarrollo. Finalmente, los marcos regulatorios, consolidados a lo largo del siglo veinte a medida de los hidrocarburos, obstaculizan su avance. La energía nuclear, vigente desde los años setenta, en cambio, es energía de base: no depende de factores climáticos ni de la hora del día. Además, es una energía limpia: junto con la eólica, es la que menos gases de efecto invernadero emite. El aporte nuclear se vuelve necesario para cumplir las metas de descarbonización comprometidas en el Acuerdo de París en 2015.

Desde hace más de dos décadas funcionan en el mundo alrededor de 420 centrales nucleares que producen el 10% de la electricidad del planeta. Y hay alrededor de 50 en construcción, la gran mayoría en el este asiático. Las industrias estatales de Rusia, China y, detrás, Corea del Sur —con mayoría estatal en la principal empresa nuclear— lideran la provisión de las grandes centrales de potencia a escala global.

En especial para los países en desarrollo, las grandes centrales nucleares de potencia —entre 1200-1600 MW (megavatios de electricidad)— presentan hoy algunos problemas, como la enorme inversión de capital inicial y el costo que surge de las exigencias para los sistemas de seguridad post-Fukushima. Como respuesta aparecieron, en el horizonte cercano, los SMR, que pueden producir entre 20 y 300 MW para electricidad y calor. La ventaja crucial de estos reactores, especialmente para los países en desarrollo, es que los costos de la inversión inicial son mucho más bajos. Por un lado, porque su diseño permite instalar un primer módulo que produzca electricidad mientras se avanza, al mismo tiempo, con un segundo módulo, y así con los siguientes. Por otro lado, porque sus componentes se pueden producir en serie, bajando los costos de fabricación. El foco de esta familia de reactores puesto en bajas potencias también hace posible mejoras importantes en la seguridad, en la flexibilidad operativa y en la gestión del combustible gastado.

Martínez de Hoz vs. Castro Madero

Sin excluir a la CNEA de las políticas de terrorismo de Estado, durante la última dictadura cívico-militar genocida se impulsó el sector nuclear con inversiones masivas inéditas. Si bien la política económica de Martínez de Hoz no tuvo problemas en arrasar por completo sectores de la ciencia, la tecnología y la industria, el alumno de Milton Friedman no pudo meter la cuchara en la política nuclear, blindada por un grupo remanente de militares industrialistas.

Durante los años de terror institucionalizado, la CNEA fue conducida por el vicealmirante Carlos Castro Madero, un marino egresado del Instituto Balseiro. Con una preocupación parcial y selectiva que no pudo evitar que el personal de CNEA padeciera persecuciones, desapariciones, cesantías y legajos paralelos, Castro Madero le imprimió un impulso vertiginoso a los proyectos nucleares más ambiciosos. Entre 1976 y 1983 se materializó la autonomía en el ciclo de combustible nuclear, pero también, según la caracterización de la socióloga Ana Castellani, se transformó al sector en uno de los “ámbitos privilegiados de acumulación de la patria contratista”.

Durante la guerra de Malvinas, luego del hundimiento del ARA General Belgrano, Castro Madero denunció ante el OIEA el uso de submarinos nucleares británicos. La respuesta del organismo fue que la propulsión naval nuclear —tecnología que presenta numerosas ventajas operativas como la velocidad y la autonomía de navegación (de varios meses) respecto a los submarinos convencionales— no estaba prohibida por los tratados de no proliferación de armas nucleares. La Argentina contestó que se reservaría, entonces, el derecho a trabajar en propulsión nuclear con aplicaciones navales. Es decir, el derecho a desarrollar submarinos nucleares.

Por esos días, medios de comunicación británicos y estadounidenses difundieron que el gobierno de facto argentino ocultaba proyectos de armas nucleares. Se trató de una poco novedosa operación de propaganda para distorsionar los objetivos de la política nuclear argentina, una campaña que se había iniciado a fines de los sesenta y se intensificaba entonces. La guerra de Malvinas fue una oportunidad materializada en titulares de los principales diarios: “Falkland, la ‘bomba latina’ y la proliferación nuclear” (Wall Street Journal), “Buenos Aires podría tener la bomba pronto” (Washington Post), “La derrota de Falklands podría acelerar la bomba A argentina” (The Christian Science Monitor).

En simultáneo, la BBC de Londres difundía un documental que denunciaba un plan de los militares argentinos para desarrollar armas nucleares en complicidad con Alemania Federal. Los contratos de Atucha I y II con el grupo Siemens habrían tenido su origen, según el documental, en los “científicos atómicos nazis” refugiados en la Argentina al final de la Segunda Guerra Mundial. Un capítulo más en el imaginario demonizador del peronismo, según la tenaz versión de la paranoia colonial anglosajona.

A pesar de las operaciones, nunca se impulsaron, desde Argentina, proyectos de artefactos explosivos nucleares. Sí se propuso el desarrollo de un submarino nuclear, tecnología que, como afirmaba el OIEA, estaba encuadrada en los usos pacíficos de la energía nuclear. De esta trayectoria emerge el proyecto CAREM.

La larga marcha del CAREM

En 1969, Argentina inició negociaciones con el astillero alemán Howaldtswerke-Deutsche Werft AG, en Kiel, para la construcción de dos submarinos Tipo 209-1200. En 1973, la Armada firma un convenio con la CNEA para avanzar en un estudio sobre propulsión naval nuclear. Durante la fugaz tercera presidencia de Perón, se inició el ensamble de los dos primeros submarinos en el astillero Tandanor, mientras, a la vez, a través de otra evaluación avalada por una serie de decretos del Poder Ejecutivo, se contrató al astillero alemán Thyssen Nordseewerke GmbH para completar el ensamblado de otros seis submarinos de la serie TR-1700. De esta segunda serie, solo se completaron, en el astillero Domecq García, los dos submarinos construidos en Alemania: el ARA San Juan y el ARA Santa Cruz.

A fines de 1982 Castro Madero encargó al área de reactores de la CNEA la nuclearización de ambos submarinos. Al frente de esa tarea estuvo el físico Juan José Gilgerbino, que incluyó en la iniciativa a la empresa INVAP, Sociedad del Estado de Río Negro, que se había creado en octubre de 1976 y estaba a punto de lograr el desarrollo, en secreto, de la tecnología de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa, en Pilcaniyeu, cerca de Bariloche. Argentina anunció el 18 de noviembre de 1983 que era el octavo país en dominar esta tecnología. A través de la firma de un estudio preliminar, expuesto en 1983 ante un grupo de almirantes, se formalizaron los vínculos de CNEA e INVAP con la Armada para avanzar en la propulsión nuclear de los submarinos argentinos.

Raúl Alfonsín heredó un plan nuclear sobredimensionado para la capacidad presupuestaria y financiera de un país con una enorme deuda externa. Por esos días, el liderazgo del proyecto pasó de CNEA a INVAP. En febrero de 1985, el físico Mario Mariscotti, entonces director del Departamento de Investigación y Desarrollo de CNEA, explicaba que si bien INVAP soportaba una situación económica crítica, el grupo de Pilcaniyeu estaba realizando estudios para la producción de un pequeño reactor. El proyecto de submarino nuclear había sido reformulado al de un reactor de baja potencia para ser empleado en poblaciones de no más de 30 mil habitantes y había sido presentado en marzo de 1984 en Lima, Perú, durante una conferencia del OIEA sobre reactores pequeños y medianos. La crisis presupuestaria del sector, sin embargo, mantenía paralizado al proyecto.

A fines de abril de 1985, CNEA e INVAP gestionaron una patente: “Reactor Nuclear Modular para Plantas de Generación Eléctrica”. Una mención temprana al CAREM-15 (así llamado por la producción de 15 MW) aparecía en el documento[5]. Cuando Roque Carranza asumió como ministro de Defensa, a mediados de 1985, el proyecto de pequeño reactor volvió a recibir apoyo. Pero su fallecimiento en febrero de 1986 lo dejó huérfano por varios años más. Hacia fines de abril, el accidente de Chernobyl arrojó una sombra sobre la energía nuclear, aunque no llegó a detener los trabajos de diseño del proyecto. El problema principal era, desde hacía varios años, presupuestario. Se especulaba con que, de haber financiamiento, el primer ejemplar del CAREM-15 estaría funcionando a comienzos de los años noventa.

El liderazgo del proyecto volvió a CNEA. En 1989 se intentó una sociedad con Turquía, el primer país en demostrar interés por el proyecto CAREM. Se llegó a constituir una empresa binacional con un consorcio privado turco que, luego de muchas idas y vueltas en los años siguientes, no prosperó. En el mismo año se habló de la conformación de una empresa entre CNEA y la provincia de San Luis, interesada en el CAREM, que no llegó a concretarse.

En el folklore oral del sector nuclear hay algunas diferencias de interpretación sobre todos estos avances y tropiezos. INVAP recriminaba a la CNEA que se atribuyera la propiedad del proyecto y que obstaculizara la búsqueda de socios privados, imprescindibles para acceder a las inversiones necesarias. En todo caso, las relaciones históricas, conflictivas, densas y enormemente prolíficas entre CNEA e INVAP —el primer desprendimiento empresarial de CNEA—, son la manifestación del dinamismo del sector nuclear y de la ausencia crónica, con excepción del período 2006-2015, de una política nuclear estable con metas de mediano y largo plazo.

En 1992, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) publicó un libro titulado Argentina y el submarino de propulsión nuclear. Allí Castro Madero sostenía que un pequeño reactor de propulsión nuclear podía ser una base para el desarrollo, porque eran demandados por un “mundo que no puede asimilar fácilmente las grandes unidades de generación nucleoeléctrica”. Creía que avanzar en un prototipo para submarinos le abriría a la Argentina la posibilidad de ser los primeros en ofrecer un SMR y así iniciar el diseño de un reactor de entre 10 y 25 MW. Una visión pionera a nivel global.

En la misma publicación, el diplomático Julio Carasales sostenía que si bien resultaba claro que la decisión de producir submarinos nucleares introduciría un factor desestabilizador en la región que obligaría a Chile y a Brasil a dar un paso similar, y que los efectos de la controversia alrededor de las Islas Malvinas lógicamente impulsarían al Reino Unido a desarrollar una campaña para prevenirlo, no había, en concreto, ninguna prohibición legal.

Durante los noventa, dos miembros de INVAP acompañaron a Menem en una gira por el este asiático: hicieron presentaciones y se dictaron seminarios en Vietnam, Malasia y Tailandia. También se presentó el proyecto de pequeño reactor en Indonesia y Egipto. Se describía al CAREM como un reactor modular con características interesantes para países que, sin experiencia nuclear previa, desearan ingresar en el campo de la generación nuclear de energía eléctrica.

En un manuscrito inédito sobre la historia de INVAP, el tecnólogo Tomás Buch cuenta que mientras se trataba de exportar la concepción del CAREM, la CNEA había logrado destinar fondos a través de contratos para avanzar en distintos aspectos del reactor. Las primeras pruebas del CAREM se iniciaron a fines de 1993 en una instalación ubicada en Pilcaniyeu, designada como Laboratorio de Ensayos Termohidráulicos (LET). Para ese entonces, también se había completado la ingeniería básica y el análisis preliminar de seguridad. “Este documento fue el primero en su especie hecho en el país, con la profundidad y el detalle necesarios para una central de potencia”, escribe Buch.

El premio mayor que buscaba el sector nuclear argentino desde la compra a Alemania de la central Atucha I, a fines de los años sesenta, era el desarrollo de la central de potencia argentina. Siguiendo este plan, Atucha I incorporó más del 30% de industria nacional; la central de Embalse, alrededor del 45%; y Atucha II, que debía finalizar a comienzos de los noventa, cerca del 70%. A comienzos del nuevo milenio, Argentina debía producir sus propias centrales de potencia. Sin embargo, la crisis de deuda y el alineamiento incondicional del menemismo con Estados Unidos paralizaron Atucha II, finalmente inaugurada a fines de 2014 por Cristina Fernández de Kirchner.

En síntesis, durante los años noventa al sector nuclear se le escapó de las manos el principal objetivo de cuarenta años de desarrollo incremental. Es en este punto que el CAREM aparece como la alternativa viable. Por eso el énfasis de Buch en un informe que demuestra que, a pesar de los palos en la rueda, se podía avanzar en una central de potencia nacional.

En septiembre de 1997 se sancionó la Ley de financiamiento para el proyecto CAREM, que autorizaba a la CNEA a realizar operaciones de crédito público con plazo no inferior a siete años por un monto de 132 millones de pesos. El objetivo del proyecto era alcanzar el desarrollo y la construcción del prototipo de un reactor innovador de baja potencia para producir energía eléctrica. Entre 1997 y 1999, en instalaciones de Pilcaniyeu, se hicieron ensayos con los elementos combustibles del pequeño reactor, fabricados en el Centro Atómico Constituyentes de la CNEA, en la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, cuenta Buch, mientras INVAP reclamaba a la CNEA mayor libertad para buscar otras fuentes de financiamiento y lograba despertar el interés de la empresa Pescarmona, que sugería un modelo de mayor potencia, el resultado favorable del estudio de factibilidad realizado por la CNEA se dio a conocer recién a fines de 2000, cuando la situación económica del país era muy negativa.

A fines de los años noventa, a pesar de un gobierno adverso al sector, CNEA e INVAP insistieron en difundir que el CAREM abría “un nuevo mercado para la generación nucleoeléctrica: el de las centrales nucleares de pequeña potencia” (CARI, 1999: 46). La crisis terminal de 2001 congeló el avance del proyecto.

Relanzamiento y obras

En agosto de 2006, cuando Néstor Kirchner relanzó el desarrollo nuclear devastado durante los años noventa, el prototipo del reactor CAREM figuraba entre las metas prioritarias. En noviembre de 2009 se sancionó la Ley 26.566, que declaraba al CAREM de interés nacional y delegaba en la CNEA el diseño, ejecución y puesta en marcha del prototipo. En febrero de 2014 comenzó la obra civil (el primer hormigonado) en el Complejo Tecnológico Atucha, en Lima, y se estimó la finalización del prototipo para 2028. Se espera que esta primera versión pueda generar 32 MW, mientras que el módulo comercial tendría una potencia de entre 100 y 120 MW. Además, se proyectó que alrededor del 70% de sus insumos, componentes y servicios vinculados fueran provistos por empresas argentinas certificadas bajo estándares internacionales.

El gobierno de Macri perdió —o eligió perder— el foco del proyecto y durante el gobierno de Alberto Fernández, si bien no se definió una política nuclear, se retomaron las inversiones para los principales proyectos nucleares, incluido el CAREM-25. A comienzos de 2024, la NEA (Nuclear Energy Agency), agencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), realizó una evaluación de los pequeños reactores modulares en desarrollo a lo largo y ancho del planeta. El análisis se enfocó en seis dimensiones: financiamiento, licenciamiento, emplazamiento, elementos combustibles, cadenas de suministros y compromisos para futuros desarrollos. De 56 proyectos, el CAREM figura entre los cuatro primeros.

Epílogo anarcocapitalista

Argentina tiene un poco de industria y otro poco de capacidades tecnológicas. En conjunto, algo insuficiente para iniciar un proceso sostenible de desarrollo social y económico. En el paradigma dominante de la transición energética corporativa y financiera, el país puede aceptar el lugar que se le asigna en el orden neoliberal y enfocarse en la exportación de recursos naturales y en la compra de tecnología importada, con endeudamiento y fuga. En esta dirección se orientan la Ley Bases y, especialmente, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Esta versión financiera y extractiva de la transición energética supone que Argentina proveerá recursos naturales a bajo costo para las cadenas de suministros de las grandes corporaciones con base en las economías centrales a cambio de crédito y deuda para ser consumidores de tecnologías renovables y limpias extranjeras “llave en mano”. La devaluación de salarios, la dolarización de las tarifas de energía y la ausencia de regulaciones transforman a la Argentina en un país con mano de obra calificada y barata, apta para convertirse en un país ensamblador y apetecible para los negocios financieros. Así ocurrió durante el gobierno de Macri; así vuelve a ocurrir hoy en esta versión recargada.

La transición energética, por el contrario, debe ser concebida como sendero de desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas con autonomía incremental. Excelente radiación solar en la zona cordillerana para la producción de energía fotovoltaica, los mejores vientos del planeta en la Patagonia para la energía eólica, la tercera reserva mundial de litio, el yacimiento de Vaca Muerta para la producción de gas —que además de abastecer industria y hogares puede usarse para producción de hidrógeno azul— y potencial marítimo para el desarrollo de energía undimotriz.

Pero la idea no debería ser “vender” viento, radiación, mareas o carbonato de litio, sino agregar valor, es decir, desarrollar la tecnología y el conocimiento para que la industria nacional aporte equipos, maquinarias, aerogeneradores, turbinas para energía undimotriz, componentes de paneles fotovoltaicos, etc. La transición energética debe ser concebida como un sendero de desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas autónomas incrementales.

En este esquema, los procesos de aprendizaje y acumulación de capacidades organizacionales y tecnológicas con crecientes grados de autonomía que se codifican en la trayectoria del CAREM-25 y su proyección al CAREM comercial, junto con el papel del Estado y las empresas —públicas, privadas y mixtas— representan un caso testigo del sendero virtuoso de transición energética por el que puede optar la Argentina.

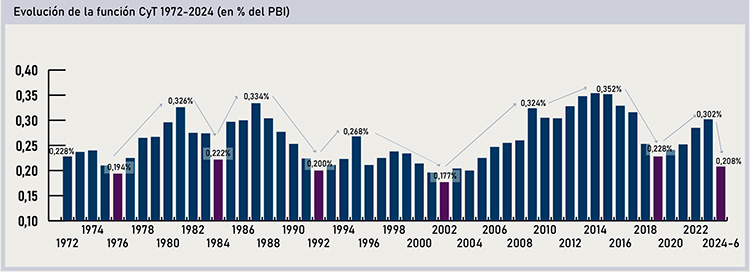

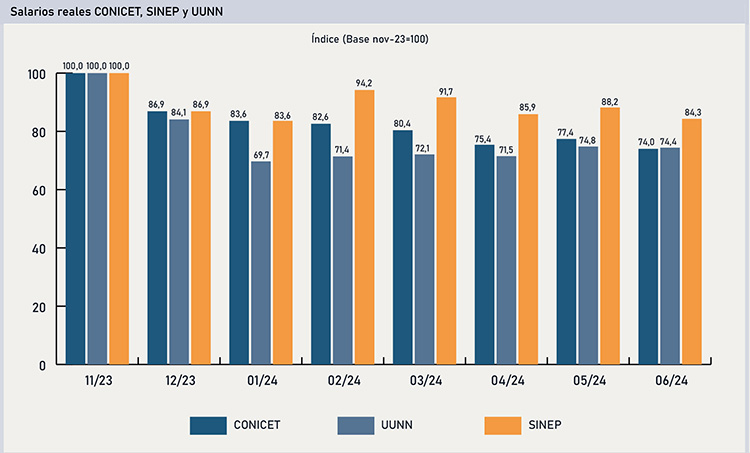

Esta película no la vamos a ver durante el gobierno libertario, que no solo está devastando las capacidades científicas y tecnológicas a escala nacional, sino que ya está ralentizando la construcción del CAREM-25 y, además, permite que referentes nombrados por el actual presidente de CNEA comprometan el futuro del CAREM comercial con afirmaciones irresponsables que pueden calificarse de boicot. En una gestión seria esta persona sería expulsada.El CAREM-25 no es un fracaso, es un Aconcagua de las capacidades tecnológicas nacionales. Lo único que falta es decisión política.

Diego Hurtado