El Instituto Balseiro (IB) fue fundado en 1955 por impulso de José Antonio Balseiro, un físico argentino formado en Cambridge, quien lideró el proyecto junto a Jorge Sabato y Mario Mariscotti. Las instituciones fundadoras fueron la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

Hoy combina formación universitaria de alta exigencia con investigación científica aplicada, en estrecha colaboración con la CNEA y organismos internacionales.

En la década del 80, Francisco de la Cruz y Roberto Ronda realizaron estudios pioneros en superconductividad y criogenia y se consolidó el Laboratorio de Bajas Temperaturas, de referencia internacional.

En la década del 90, las investigaciones básicas del IB permitieron que Invap avanzara en la construcción de reactores nucleares, exportados a Perú, Argelia y Australia. También , junto a la NASA, se desarrollaron los satélites SAC-A y SAC-B.

Desde sus orígenes, la política nuclear nacional entendió que era necesario transformar la ciencia de excelencia en tecnología, innovación, transferencia al sector productivo y empresas de base tecnológica capaces de impactar en la sociedad, la economía y la inserción internacional del país. Así se ha generado un entramado de empresas de alta tecnología.

El Concurso IB50K, promovido desde hace más de 10 años, es un concurso de planes de negocio de empresas de base tecnológicas, de calidad superlativa, que se ha consolidado como un ícono del emprendedurismo científico tecnológico.

Hoy, las líneas de trabajo abarcan la Física, la Investigación Aplicada, la Ingeniería en Telecomunicaciones y la Física y Biología aplicadas a la Salud.

Por primera vez en su historia, a partir de octubre es dirigido por una mujer, la doctora en Ingeniería Graciela Bertolino. Cordobesa de nacimiento, obtuvo su título de ingeniera nuclear en 1996 y completó su doctorado con una tesis acerca de “El deterioro de las aleaciones de circonio por su interacción con hidrógeno”. Posteriormente, realizó un posdoctorado en la Ecole Polytechnique de Francia.

Como una muestra más del nivel de su cuerpo de docentes e investigadores, los doctores en Física Marina Huerta y Horacio Casini (quienes además de la carrera comparten un matrimonio y dos hijos) ganaron en 2024 uno de los premios más importantes del mundo en el campo de la física teórica: la Medalla Dirac. Comparten el reconocimiento con sus colegas japoneses Shinsei Ryu, de Princeton University, y Tadashi Takayanagi, de Kyoto University.

Juan Maldacena, quien pasa sus días enseñando entre Harvard y Princeton y cuyo trabajo, (la Teoría M o Conjetura de Maldacena) es el más citado en el mundo después de la teoría de la relatividad de Einstein, obtuvo en el Balseiro su Licenciatura en Física.

Así, el IB es una institución fundamental para la formación de capital humano de excelencia y para la investigación básica y aplicada de vanguardia. Es allí donde nace la innovación.

Instituto Leloir, protagonista central de la revolución en bioquímica

Fue fundado en 1947 por Luis Federico Leloir gracias al apoyo económico del empresario Jaime Campomar. Funcionaba en un garaje adaptado.

Las investigaciones revolucionarias en bioquímica acerca de los nucleótidos de azúcar, moléculas que explicaban cómo los organismos transforman y almacenan carbohidratos, le valieron a Leloir el Premio Nobel de Química en 1970.

En las décadas que siguieron, el Instituto Leloir (hoy Fundación Instituto Leloir) creció y se diversificó trabajando en temas como la estructura y función de enzimas, la regulación del metabolismo energético y de carbohidratos e iniciando tempranamente estudios de biología molecular (ADN, ARN y síntesis de proteínas). Los desarrollos en oncología molecular y terapias génicas y los estudios en neurociencias y plasticidad sináptica fueron reconocidos internacionalmente.

Hoy, el equipo de Terapia Molecular y Celular, liderado por el doctor Osvaldo Podhajcer, trabaja en un enfoque pionero para atacar, con un virus del resfrío modificado genéticamente, el cáncer diseminado. En un artículo publicado en Molecular Therapy: Oncology, se presentó un abordaje innovador para tratar tumores gastrointestintales basado en el diseño de un virus oncolítico construido a partir de promotores híbridos específicos de tumores. Bautizado AR2015, es el primero en su tipo.

Integrando ciencia básica y clínica, un equipo conformado por los doctores Martín Arán, Leonardo Pellizza y Juan Carlos Avalos desarrollaron el primer estudio de metabolómica que analizó el suero de pacientes antes y después de una crisis de epilepsia. Entre otras cosas, detectaron alteraciones importantes en siete pequeñas moléculas o metabolitos. El hallazgo pionero permite pensar en el posible desarrollo, a futuro, de kits diagnósticos rápidos.

El Laboratorio de Virología Molecular, encabezado por la doctora Andrea Gamarnik, desarrolló el kit Detect-AR Dengue, primer test de antígeno nacional para el diagnóstico del dengue. Permite establecer –en tres horas– la infección por cualquiera de los cuatro serotipos del virus.

Un estudio del Laboratorio de Estructura-Función e Ingeniería de Proteínas, que lidera Gonzalo de Prat Gay, revela el mecanismo por el cual una proteína clave para evitar la proliferación de tumores pierde su función protectora y comienza a formar agregados tóxicos, de forma similar a las proteínas amiloides que se observan en enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. El hallazgo podría tener múltiples implicancias a futuro.

La doctora Angeles Zorreguieta, directora del Instituto y jefa del Laboratorio de Microbiología molecular y celular, trabaja junto a su equipo en el análisis de una potencial vacuna para la prevención de la brucelosis porcina. Zorreguieta destaca el rol de Inis Biotech, la oficina de Vinculación y Transferencia de la FIL, para facilitar el impacto de los avances científicos sobre la economía y la sociedad.

Invap, reactores nucleares y satélites para el mundo

El Invap nace en la década del 70 en Bariloche, como un desprendimiento del Centro Atómico Bariloche (CAB) y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Su fundador, Conrado Varotto (físico argentino, doctorado en el Balseiro y post doctorado en Stanford), creía que era posible vender al mundo tecnología nuclear desarrollada por el CAB. En síntesis: crear localmente tecnología de alta complejidad con impacto comercial real. En 1982, junto a la CNEA, exporta a Perú el reactor RP-0, uno de los primeros grandes contratos internacionales de tecnología argentina.

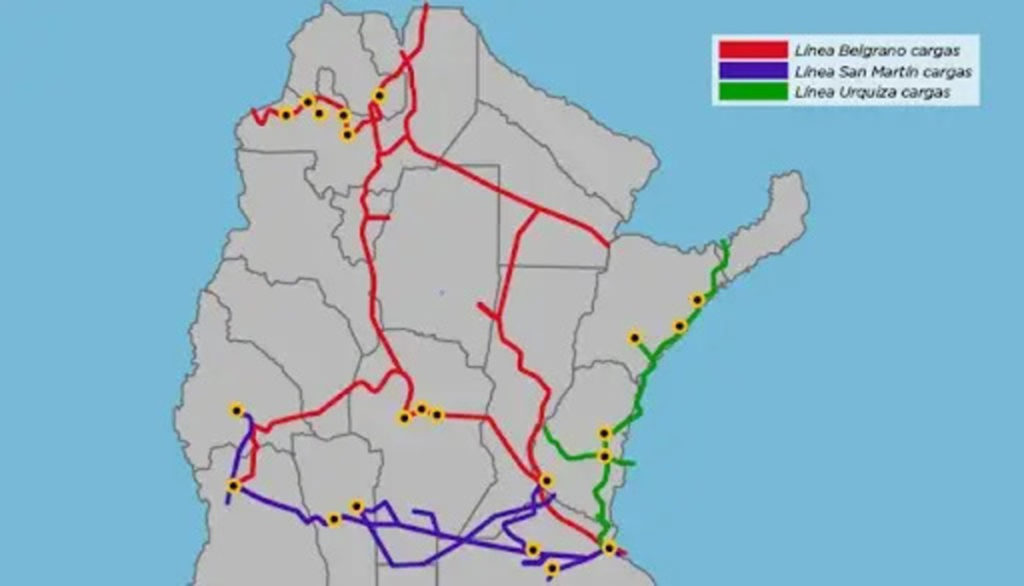

A partir de esa fecha, Invap desarrolla y exporta proyectos a Argelia, Egipto y Australia.

En los años 90, entró de lleno en la industria aeroespacial, participando en el diseño de satélites y estaciones de control. Fue Héctor (Cacho) Otheguy quien lideró y consolidó esta fase de diversificación e internacionalización. En 2007 se activa en Australia el reactor nuclear OPAL e Invap se convierte en una empresa líder en alta tecnología en América Latina.

En el área aeroespacial, desarrolló para la Conae satélites de observación de la Tierra, y posteriormente el ARSAT-1 (2014) y el ARSAT-2 (2015), primeros satélites geoestacionarios de telecomunicaciones construidos en América Latina.

Hoy, Invap trabaja en cuatro grandes áreas:

Nuclear: reactores de investigación, plantas de producción de radioisótopos, plantas de almacenamiento de combustibles, servicios de ingeniería para plantas nucleoeléctricas; Espacial: produce satélites de aplicaciones científicas y de comunicaciones, equipos y componentes, siendo la única empresa latinoamericana que fabrica satélites geoestacionarios completos; Defensa, Seguridad y Ambiente: desarrolla soluciones para Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento, radares 3D de vigilancia y control aéreo militares; Sistemas médicos: se trata de desarrollar nuevos sistemas de diagnóstico y tratamiento, entre otros, equipamiento de braquiterapia, terapia radiante, protonterapia y radiofarmacia.

Los ingenieros Darío Giussi, Gabriel Absi, Marcelo Basigalup, Ignacio Grossi, Sebastián Classen y la contadora Ana Cabrera dirigen a más de 1700 personas dentro del Invap. Hoy, es presidido por Vicente Campenni, doctorado en Física, quien fue anteriormente gerente general y durante su gestión se logró la adjudicación del reactor nuclear Pallas en Holanda, compitiendo con empresas de Francia y Corea del Sur. También lideró la ejecución de una planta de Molibdeno-99 en India y el lanzamiento de los satélites SAOCOM 1A y 1B.

Campenni reforzó un modelo de empresa pública rentable. Según él, “nuestro objetivo no es ganar plata, pero si no se gana plata, no podemos cumplir nuestro objetivo”. Afirma que “no se puede disociar la ciencia y la tecnología, dado que la tecnología es la aplicación del conocimiento científico para un objetivo específico”.

Ibyme: el legado de Houssay que amplió su influencia

El Instituto de Biología y Medicina Experimental (Ibyme) fue fundado por el Premio Nobel Bernardo Houssay en 1944, quien logró producir insulina en la Argentina, paso fundamental para el tratamiento de la diabetes.

Así, el país fue uno de los primeros en producir insulina, después de Canadá.

El doctor Eduardo Charreau inició en 1996 en el Ibyme el desarrollo de una insulina recombinante totalmente argentina, en colaboración con empresas farmacéuticas (Beta, y Denver) y con el apoyo de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y el Conicet. Actualmente, las investigaciones sobre insulina y diabetes continúan en el Ibyme bajo la dirección de los doctores Damasia Becu, Flavia Saravia y Alejandro De Nicola.

Hoy, las áreas de investigación incluyen Biología Celular y Molecular, Endocrinología, Inmunología, Neurociencias y Comportamiento, Oncología y Reproducción.

En el Laboratorio de Inmunología Tumoral, el equipo de la doctora Roxana Schilaci se focaliza en encontrar las proteínas que constituyen los puntos de convergencia entre las hormonas esteroideas y los factores de crecimiento en el cáncer de mama para diseñar alternativas terapéuticas útiles en el cáncer de mama más agresivo, resistente a la terapia hormonal y a la terapia anti-tirosina quinasas.

La doctora Flavia Saravia dirige el Laboratorio de Neurobiología del Envejecimiento, cuyo foco principal es el cerebro en condiciones fisiológicas y en patologías como la Enfermedad de Alzheimer y las estrategias para revertir ciertos procesos asociados al envejecimiento cerebral, con foco en el rol del metabolismo.

Tras más de 30 años de investigación básica sobre galectinas, el doctor Gabriel Rabinovich fundó en el Ibyme la empresa Galtec, dedicada a la producción de anticuerpos y proteínas recombinantes para el tratamiento del cáncer y de enfermedades autoinmunes. Este emprendimiento tuvo reconocimiento global: el CaixaResearch Institute (Barcelona) designó a Rabinovich como líder y director de su nuevo centro de investigación.

Otros ejemplos muestran el impacto de la investigación básica en la innovación productiva:

La doctora Adriana De Siervi inició en 2014 sus estudios sobre microARN circulantes como marcadores tempranos del desarrollo tumoral. En 2022, junto con la doctora Marina Simian, cofundó la empresa Oncoliq, dedicada al desarrollo de un kit diagnóstico de cáncer basado en sus hallazgos básicos. Oncoliq recaudó recientemente US$2,8 millones en una de las rondas seed más destacadas del ecosistema biotecnológico argentino.

Los doctores Norberto Zwirner y Mariana Fuertes tras dos décadas de trabajo, desarrollaron en Ibyme y con el apoyo del Mincyt, Conicet y GlaxoSmithKline un anticuerpo (anti-MICA) como potencial tratamiento antitumoral.

IBR: ciencia al servicio del agro

A fines de los años 90, un grupo de científicos en Rosario comenzó a trazar un mapa alternativo: convertir el conocimiento profundo de la biología molecular en un activo estratégico, para demostrar que la ciencia básica puede ser un motor de competitividad económica. De esa visión nació en 1999 el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR).

Compuesto por 240 profesionales formados en la Argentina y en el exterior, con doctorados y post doctorados, dio origen a seis startups de base tecnológica.

El IBR se presenta con una matriz diversa de líneas de investigación —agrobiotecnología, biomedicina, microbiología y biología estructural—. Allí se estudia desde la regulación del crecimiento vegetal hasta los mecanismos de resistencia a bacterias. Tres de sus referentes —Néstor Carrillo (fisiología vegetal), Diego de Mendoza (microbiología) y Alejandro Vila (biología estructural)— fueron galardonados con el Premio Konex. A esto se suma la distinción de De Mendoza como Investigador de la Nación y Premio Fundación Bunge y Born.

Entre los hitos de este año, figuran los trabajos de Leticia Llarrull en Angewandte Chemie, describiendo reacciones moleculares claves en la resistencia moleculares; y de Javier Palatnik en Nature Plants, quien profundizó en los mecanismos de regeneración en plantas, un hallazgo con potencial directo para diseñar cultivos más eficientes. Por su parte, Alejandro Vila logró un “doble hit”: reveló en Nature Communications cómo funcionan las proteínas de las bacterias que usan metales esenciales, y por otra parte The Lancet Infectious Diseases, una de las publicaciones de ciencias médicas de mayor impacto mundial, acaba de publicar un estudio desarrollado por su equipo en el que participan, (entre otros) los doctores Brenda Warecki y Pablo Tomatis, en el que abordan la problemática de las infecciones por bacterias multirresistentes a antibióticos.

Según Vila, “la resistencia a los antibióticos es una pandemia silenciosa. Antes, cuando surgía un nuevo antibiótico en el mercado, la resistencia se veía a los cuatro o cinco años. Ahora, cuando salen nuevos fármacos, ya vemos que hay resistencia preexistente”.

Con una cartera de patentes nacionales e internacionales, espacio para incubación de empresas –BioR– y seis startups originadas en sus laboratorios, el IBR valida el modelo de Company Building científico. Un caso es Fecundis, la empresa cofundada por el investigador Darío Krapf que desarrolla tecnologías para mejorar la eficiencia reproductiva en humanos y animales, atacando un problema global con propiedad intelectual propia.

Alicia Caballero

La autora es doctora en Economía. Exdecana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA, exdirectora del Banco Nación y expresidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación