- Inspector de Seguridad Radiológica: para desempeñarse en la Gerencia Seguridad Radiológica, Física y Salvaguardias, para el Control de Aplicaciones Industriales, Departamento de Gammagrafía Industrial. Lugar de trabajo: Sede Central

- Inspector de Seguridad Radiológica: para desempeñarse en la Gerencia Seguridad Radiológica, Física y Salvaguardias, para el Control de Aplicaciones Médicas, Departamento de Radioterapia y Braquiterapia. Lugar de trabajo: Sede Central

- Analista de Seguridad Radiológica (Dosimetría Interna): para desempeñarse en la Gerencia Mediciones y Evaluaciones en Protección Radiológica, Subgerencia Biodosimetría, Radiopatología y Dosimetría Interna. Lugar de trabajo: Centro Atómico Ezeiza (Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires)

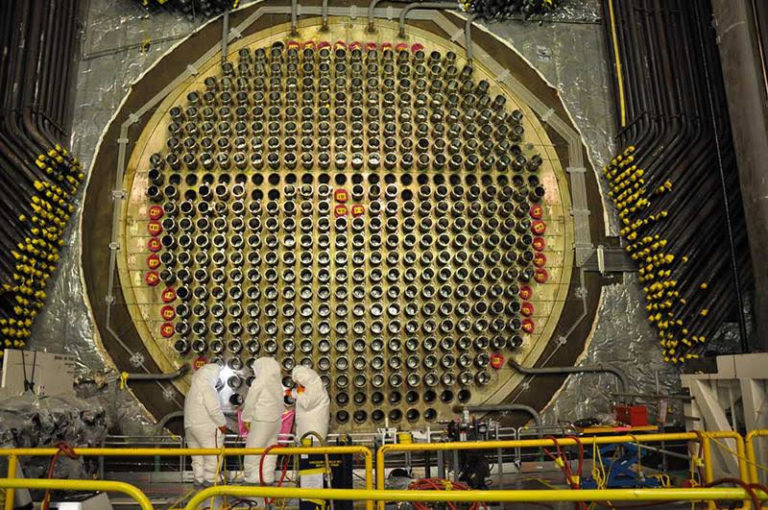

- Inspector de Reactores Nucleares: para desempeñarse en el Departamento de Instrumentación y Control, Subgerencia Evaluaciones e Inspecciones de Ingeniería, de la Gerencia Licenciamiento y Control de Reactores Nucleares. Lugar de trabajo: Sede Central

- Inspector de Reactores Nucleares: para desempeñarse en el Departamento Mecánica y Materiales, Subgerencia Evaluaciones e Inspecciones de Ingeniería, de la Gerencia Licenciamiento y Control de Reactores Nucleares. Lugar de trabajo: Sede Central

- Analista de Seguridad Nuclear: para desempeñarse en el Departamento de Evaluaciones termohidráulicas, neutrónicas y de procesos de planta, Subgerencia Evaluaciones de Seguridad Nuclear en Reactores Nucleares, de la Gerencia Licenciamiento y Control de Reactores Nucleares. Lugar de trabajo: Sede Central

- Inspector Residente de Reactores Nucleares: para desempeñarse en la Subgerencia Control de Centrales Nucleares en Operación, de la Gerencia Licenciamiento y Control de Reactores Nucleares. Lugar de trabajo: Complejo Nuclear Atucha (Zarate, Pcia. de Buenos Aires)

- Analista de Seguridad Nuclear: para desempeñarse en la Gerencia Licenciamiento y Control de Reactores Nucleares, Subgerencia Control de Centrales Nucleares en Operación. Lugar de trabajo: Sede Central

- Inspector en Seguridad Radiológica: para desempeñarse en la Gerencia Mediciones y Evaluaciones en Protección Radiológica, Subgerencia Protección Radiológica en Instalaciones y Prácticas, en el Departamento Escenarios de Exposición. Lugar de trabajo: Centro Atómico Ezeiza (Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires)

La Autoridad Regulatoria Nuclear busca inspectores y especialistas

Proyecto Tronador II: cómo avanza el plan de Argentina para lanzar sus propios satélites al espacio

¿Qué es el proyecto Tronador II?

Los vehículos de lanzamiento espacial Tronador II son tres (Tronador II-70, Tronador II-150 y Tronador II-250) y se están armando con el objetivo de poner satélites argentinos en espacio sin depender de otras agencias espaciales. El vehículo final, Tronador II-250, está previsto para terminarse cerca del año 2030. El Tronador II-70 será el primer vehículo lanzador de los tres que forman parte del proyecto, pero hará pruebas, no pondrá un satélite en órbita. Luego le seguirá el Tronador II-150. Ambos cohetes solo realizarán vuelos sub orbitales para realizar experimentos. «El Tronador II-70 y II-150 van a ser experimentales, no van a llevar satélites a la órbita de la Tierra. Van a llevar algún experimento de carácter tecnológico. Por ejemplo, van a experimentar cómo se comporta un nuevo diseño o nuevos materiales en el ambiente aeroespacial, en condiciones de microgravedad», contó el ingeniero de la CONAE. El primer Tronador II-70, se lanzará en el 2026 desde la base espacial que Argentina tiene en Punta Indio, provincia de Buenos Aires, a unos 20 kilómetros de Pipinas, un pueblo en donde hay una base de lanzamiento para vehículos pequeños experimentales. Con este evento, Argentina probará el motor de la segunda etapa del cohete Tronador II-250. Luego, cuando lance el Tronador II-150, probará uno de los tres motores de la primera etapa del Tronador II-250. Finalmente, el Tronador II-250 pondrá en órbita por primera vez un satélite argentino.Las últimas novedades del plan espacial de Argentina

A mediados de junio de este 2023, la CONAE anunció un avance en el desarrollo del primer prototipo de un tanque para el Tronador II- 250. «Lo que el otro día se anunció fue un hito sobre la obra del Tronador. El hito fue que se construyó por primera vez un tanque para el Tronador II-250, que es un tanque de dos metros y medio, por eso se llama ‘250’, porque los vehículos están nominados a partir del diámetro. En la actualidad, además de haber logrado el tanque de este prototipo, también estamos trabajando en el desarrollo de la propulsión de la segunda etapa del 250 y estamos pasando por diferentes prototipos que estamos ensayando», dijo Rocca. «Con la saga de vehículos que hemos propuesto en el plan, queremos ir, de una manera incremental y evolutiva, tomando riesgo acotado», contó el ingeniero. «Hoy tenemos el prototipo, culmina un camino que es tener los procesos de soldadura, haberlos evaluado contra una norma y estar en un nivel aceptable. Lo vamos a ir evolucionando», sostuvo. El desarrollo y fabricación del Tronador II forma parte del programa de Acceso al Espacio de la CONAE que se enmarca en el Plan Espacial Nacional, y tiene por objetivo colocar satélites en órbitas bajas a 600 kilómetros de la Tierra desde el territorio nacional a través de un lanzador desarrollado íntegramente en el país. Cuenta con una inversión total estimada de 450 millones de dólares por parte del Estado Nacional hasta 2030. También contempla un monto de 9.730 millones de pesos destinados al desarrollo de un prototipo denominado TII-70 y de la infraestructura auxiliar prioritaria. «La participación de las empresas del sector espacial argentino tiene que incrementar. Pero eso se tiene que dar gradualmente. A diferencia de Estados Unidos, nosotros estamos en esa transición todavía, no tan maduros como ellos u otras potencias que tienen una industria sumamente desarrollada, que pueden tomar un riesgo que hoy acá no es posible», agregó el ingeniero de la CONAE.¿Desde dónde lanzará Argentina sus cohetes al espacio?

La Conae tiene distintas sedes espaciales: en Córdoba, Buenos Aires, Punta Indio y en la base Manuel Belgrano (dentro de la base naval de Puerto Belgrano, en comodato con la Armada). El Tronador II-70 hará sus pruebas en la base de Punta Indio (en Pipinas) y, los Tronador II-150 y Tronador II-250, despegarán desde la base Manuel Belgrano a finales de la década.Impresiones en metal, una tecnología pionera en el país

El ingeniero Rocca le contó a AIRE que en la CONAE están realizando impresiones en metal, una tecnología pionera en el país. «Actualmente, hay dos impresoras láser, la más grande la tenemos nosotros en la CONAE. Estamos en este momento imprimiendo las cámaras de combustión en un cobre especial y está yendo muy bien. Eso es algo pionero e innovador. Así como hay impresiones en plástico, las 3D, en la impresión en metal se aporta un polvo y un láser hace la conformación de la pieza. Retiene el material convirtiéndolo en sólido. Eso es realmente impresionante de contarlo y verlo, ni hablar. Pero las piezas existen y nos están dando muy buen resultado», dijo.Janet Yellen: «El mundo es bastante grande para EE.UU. y China»

Una forma de convivir

Yellen dijo que EE.UU. y China tienen «desacuerdos significativos» que deben comunicarse «clara y directamente», pero señaló que la administración Biden no ve las relaciones entre EE.UU. y China «a través del marco de un conflicto entre grandes potencias». «Creemos que el mundo es lo bastante grande para que nuestros dos países prosperen. Ambas naciones tienen la obligación de gestionar responsablemente esta relación: encontrar una manera de vivir juntos y compartir la prosperidad global», dijo. Yellen dijo que presionó a los funcionarios chinos sobre las «serias preocupaciones de Washington acerca de las prácticas económicas desleales de China» -incluidas las barreras de acceso al mercado para las empresas extranjeras y las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual- y «las preocupaciones sobre un reciente repunte de las acciones coercitivas contra las empresas estadounidenses». La actualización de la ley de contraespionaje de Pekín y las medidas enérgicas contra las consultoras y empresas de diligencia debida occidentales han inquietado a las empresas estadounidenses. En los últimos meses, las autoridades chinas han interrogado al personal de la oficina de Shanghai de la consultora estadounidense Bain & Company, y han cerrado la oficina de Pekín de Mintz Group, una empresa estadounidense de diligencia debida corporativa, al tiempo que detenían a cinco de sus empleados locales.Recepción más cálida

El viaje de Yellen siguió a otra visita de alto nivel a Pekín del Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en junio. En comparación con Blinken, Yellen parece haber recibido una recepción más cálida y una información más positiva en los medios de comunicación estatales chinos. Cuando Yellen aterrizó en Pekín el jueves, fue recibida por un sonriente funcionario chino que señaló hacia un arco iris que había aparecido en el cielo, según un vídeo que circuló ampliamente por las redes sociales chinas. El arco iris fue mencionado de nuevo por el primer ministro chino Li durante su reunión del viernes como un signo de esperanza para la mejora de las relaciones. «¿No son así también las relaciones entre China y Estados Unidos?». dijo Li. «Después de la tormenta, seguro que veremos más arco iris». Yellen, la primera mujer al frente del Tesoro estadounidense, también invitó a almorzar el sábado a un grupo de economistas chinas. «Nuestros pueblos comparten muchas cosas en común, mucho más que nuestras diferencias», dijo Yellen a sus invitadas, según un comunicado del Tesoro estadounidense. «Sé que compartimos historias y experiencias similares sobre cómo es una carrera en economía, y los retos a los que te puedes enfrentar cuando eres la única mujer en la sala o en la mesa de toma de decisiones». En un mensaje en Twitter, Qian Liu, director gerente para la Gran China del Economist Group, que asistió al almuerzo, calificó a Yellen de «modelo inspirador».Instalarán en Santa Fe la primera fábrica de bioplásticos del país

Iniciativa innovadora

Los emprendedores de Bionbax decidieron instalarse en el parque industrial de Roldán por las ventajas en precio y logística. Allí adquirieron 9.600 m2, y ya y están en construcción 1.800 m2 de nave de producción y 908 m2 de laboratorios y oficinas. Según lo previsto, y más allá de todos los inconvenientes propios para la importación de equipos e insumos importados, esperan estar operativos el año próximo. En lo que hace a la obra civil ya está lista en 85% y para enero-marzo esperan tener instalada la maquinaria extranjera. El objetivo de Bionbax es producir entre 300 y 400 toneladas al año de bioplástico biodegradables. “Es un nivel de producción mínimo frente al mercado por atender, que es gigantesco”, sostiene Fernández. “La idea es ir escalando en la producción aprovechando la ventaja de ser la única en Argentina que fabricará el bioplástico”, resaltó. «Actualmente ya se dispone de PHB en el sector de cosmética y medicina. Se utiliza principalmente para recubrimiento de pastillas medicinales y jarabe. También se lo utiliza para soluciones ambientales de desechos industriales”, agregó el industrial. Mientras avanza la obra, el objetivo de los empresarios es avanzar en acuerdos con proveedores estratégicos de los desechos alimenticios que se usan para alimentar las bacterias, que puede ir desde la industria láctea a la del biodiesel. Y el otro objetivo es buscar un socio que considere estratégico sumarse a la empresa acorde a su potencial de crecimiento y desarrollo. “El plástico es un gran problema para la humanidad. Podemos ver artículos periodísticos y noticias tremendas de la contaminación ambiental, en mares y océanos, e incluso hay reportes científicos de la presencia de plástico en la sangre, algo así como 15 partículas microplásticas por gramo de tejido venoso. Por todo eso entendemos que es fundamental combatir el impacto negativo del plástico en la salud y el ambiente con inciativas sustentables como la fabricación de bioplásticos biodegradables”, sostuvo finalmente Sala.La Cámara de la Industria Argentina del Software lanzo un portal para facilitar el acceso a empleos IT

La Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), en el marco de su programa Software as a Future (SaaF), lanzó un Portal de Primer Empleo para facilitar el acceso de jóvenes talentos IT sin experiencia profesional a trabajos formales, de calidad, inclusivos y federales.

La plataforma es exclusiva para estudiantes con formación inicial en full stack, uno de los perfiles más solicitados, o capacitaciones superiores como ingeniería en sistema, licenciatura en sistemas, terciarios, entre otros. En cuanto a las empresas contratantes, sólo pueden registrarse miembros socios de CESSI y la Red Federal de Polos y Clusters.

Actualmente hay más de 1000 candidatos registrados y se estima que en los próximos meses sean 10.000 inscriptos. Para 2024 se prevé que el número ascienda a 100.000 postulantes para cubrir la alta demanda de la industria IT en la Argentina.

“Hoy, la industria del software emplea a más de 150.000 profesionales y la meta es sumar 400.000 nuevos puestos para 2031. Nuestro compromiso, a través de SaaF, es promover la formación, el conocimiento compartido y la inclusión de más jóvenes en la Economía del Conocimiento, motor de crecimiento del país”, señaló Blas Briceño, vicepresidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI).

La herramienta digital, desarrollada por FONSELP en conjunto con la plataforma de skill-management Alkemy, permite validar las habilidades técnicas y blandas de los candidatos y obtener las certificaciones necesarias para acceder a las oportunidades de contratación que ofrecen las más de 1800 empresas socias de la CESSI.

De manera complementaria, el portal brindará talleres y cursos ofrecidos por las empresas socias de CESSI, con formato remoto o presencial y de corta duración así como bootcamps intensivos de tecnología para que los asistentes desarrollen habilidades digitales y también socioemocionales, como trabajo en equipo y resolución de problemas, con vistas a una inserción laboral calificada.

Según datos de la CESSI, el empleo en la industria IT pasó de 20.000 puestos de trabajo en 2004 a más de 140.000 este año, un crecimiento exponencial que deja entre 10.000 y 15.000 plazas sin cubrir anualmente.

Para ingresar al portal de CESSI hace click aqui

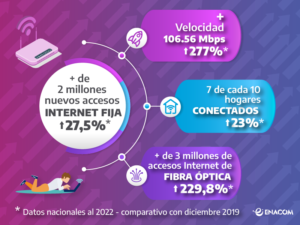

ENACOM informa el acceso a Internet por fibra óptica en la Argentina creció un 200% en 4 años

Durante los últimos tres años se registró un aumento de los accesos a Internet fijos, que pasaron de 8,79 millones en 2019 a 11,21 millones en 2022. Los accesos son los que permiten la conexión directa de la o el cliente/abonado a la red del prestador, a través de cualquier medio alámbrico o inalámbrico (par de cobre, óptico, radioeléctrico, etcétera), lo cual se traduce en una mejora en la accesibilidad al servicio, que al incluir a más personas, garantiza condiciones de igualdad en todo el país.

Las tasas de penetración constituyen las estadísticas que sirven para saber cuántas personas u hogares acceden a los servicios. En ese sentido, la tasa de penetración cada 100 habitantes pasó de 19,49 en 2019 a 24,15 en 2022, y la tasa de penetración cada 100 hogares pasó de 62,92 a 77,21, lo que se traduce en más personas y hogares con acceso a Internet. Esto implica que ya son 11.208.114 los accesos a Internet fijo en todo el país.

Crece la cobertura de fibra óptica

Si nos enfocamos en los accesos de fibra óptica en Argentina, la tecnología más avanzada y eficiente, se registró un incremento del 229,8% respecto a 2019, ya que pasó de alrededor de 940 mil a más de 3 Millones. Esto se debe fundamentalmente por las políticas implementadas por el Gobierno Nacional, y particularmente por el ENACOM.

Es importante destacar la inversión que el Estado Nacional realiza en la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), que fue diseñada para reducir la brecha digital entre los grandes centros urbanos y las pequeñas y medianas localidades, allí donde, por razones de rentabilidad del mercado, no existen proveedores de servicio de Internet o la cobertura resulta insuficiente. Ello también propicia el desarrollo de proveedores minoristas, cooperativas y PyMES. Al reducir los costos de acceso al mercado mayorista de Internet.

En ese sentido, uno de los programas más exitosos implementados por ENACOM es el de Aportes No Reembolsables Para Localidades De Hasta 30.000 habitantes, cuyo objetivo es implementar proyectos para mejorar y/o posibilitar la prestación de servicio fijo de acceso a Internet de banda ancha.

Desde su implementación se han aprobado 178 proyectos que cubren 339 localidades distribuidas en 19 provincias argentinas. Esto beneficia a más de 953.480 habitantes a partir de una inversión que supera los 1.500 millones de pesos.

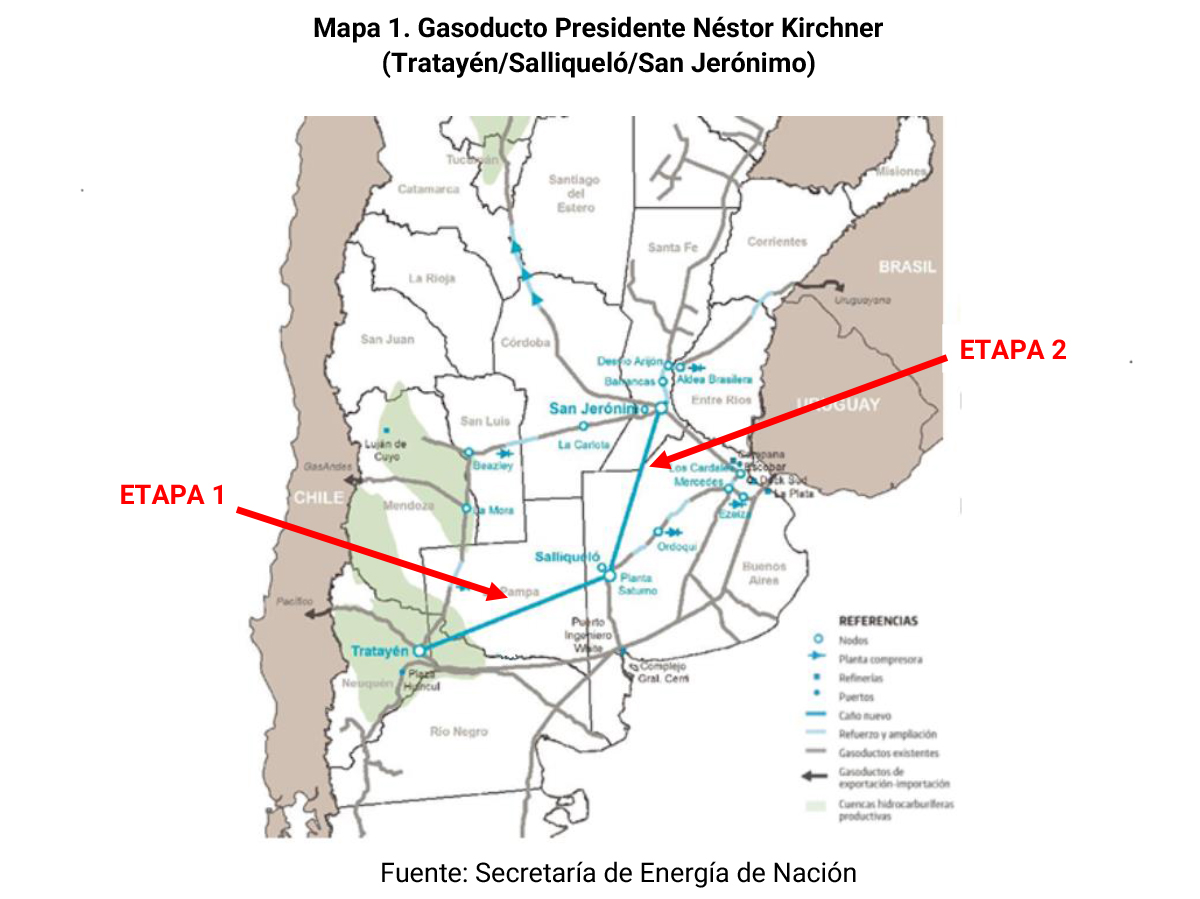

El impacto económico del gasoducto Néstor Kirchner

- El gobierno de Mauricio Macri postergó la licitación en dos oportunidades, siendo el FMI un actor gravitante para limitar el avance de esta obra de infraestructura, exigiéndole a la Argentina priorizar el ajuste fiscal.

- Es inevitable pensar que, de haberse concretado aquella obra, Argentina hubiera atravesado en un escenario absolutamente diferente la crisis de los combustibles generada por la guerra Rusia-Ucrania en 2021. De hecho, el pasado 12 de mayo, el ministro de Economía Sergio Massa recordó que “El gasoducto no se hizo en 2018 y nos costó USD 8.000 millones” (1)

- En julio de 2019 el entonces presidente Macri firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia para “convocar a licitación pública nacional e internacional” para la prestación del servicio de transporte de gas natural que contemplara el diseño y construcción de un gasoducto, lo que ocurrió tres semanas más tarde. Se fijó el 12 de septiembre de 2019 como fecha de apertura de las ofertas. Sin embargo, en agosto ese plazo fue prorrogado a noviembre de 2019 (2). En octubredel mismo año la licitación volvió a prorrogarse para marzo del 2020, cuando comenzara la próxima gestión de gobierno (3).

- No fue la única obra de transporte de energía suspendida. IEASA denunció ante los tribunales federales una “ilegítima y arbitraria suspensión de las obras del Gasoducto Del Noreste Argentino – GNEA” durante el gobierno de Macri, el cual se había declarado Interés Público Nacional a través del Decreto N° 267 de fecha 27 de marzo de 2007 (4).

Está la producción, falta el transporte

La Argentina se ubica en el cuarto lugar en el ranking de países con mayor volumen de reservas de petróleo no convencional. De los 27 billones de barriles que se estiman a nivel nacional, 16 se encuentran en Vaca Muerta, es decir, casi un 60% del total. Más aún, con respecto al gas no convencional, Argentina posee la segunda reserva más grande del mundo. Del total nacional, el 40% se encuentra en Vaca Muerta.

¿Por qué es importante el gasoducto Néstor Kirchner?

Argentina tiene, según el consumo actual, 150 años de gas garantizado, pero necesita resolver un problema central: su transporte. De esa manera, con la construcción del gasoducto, es posible:- Sustituir importaciones de combustible alternativo (Fuel Oil y Gasoil) importado en los picos para la generación termoeléctrica (en 2022 se importó 10 Mm3/día).

- Garantizar el abastecimiento de gas a industrias argentinas durante el invierno.

- Continuar ampliando la conexión a gas por red al conjunto de usuarios que aún no tienen acceso (30% de los hogares).

- Enfrentar la brusca caída de la producción de gas de la cuenca NOA y de nuestro proveedor principal, Bolivia.

- A la par, compensar el declino de la producción de petróleo convencional en el sur argentino.

- Exportar a los países limítrofes aquellos remanentes de gas natural. Entre las alternativas posibles se encuentra la exportación al sur de Brasil (Rio Grande do Sul), lo que exigiría nuevas inversiones en refuerzos y ampliaciones menores en el tramo de Transportadora de Gas del Norte S.A. (TGN) que recorre el norte de la provincia de Entre Ríos y sur de Corrientes. Asimismo, se podría exportar a Mato Grosso (Brasil) con nuevas inversiones en la “Reversal del Norte” (obras de compresión se puede cambiar la dirección de inyección), que permitirían utilizar el gasoducto del norte que habitualmente se emplea para importar gas de Bolivia, para entrar con gas argentino desde Vaca Muerta a Mato Grosso.

¿Cuál es la magnitud del impacto en dólares?

Desde CEPA realizamos una serie de estimaciones relativas al impacto del ahorro por importación de energía y al potencial impacto de la exportación de gas en la balanza comercial.- Ya con la obra en marcha, se expande la capacidad exportadora argentina resolviendo la etapa del transporte que hoy resulta insuficiente para el potencial que existe. Esto permitirá ahorrar dólares por reducción de importaciones de Gas Natural Licuado (GNL).

- Al respecto, si los precios de GNL mantienen su tendencia a la baja (entre 15 y 20 USD por MMBTU), el gasoducto permitirá ahorrar USD 1000 millones en el segundo semestre del 2023 frente a un escenario teórico sin gasoducto, y a precios actuales de importación.

- En tanto que la estimación respecto del ahorro en dólares para el segundo semestre del 2023, según la fecha en que se puso en marcha esta obra, comparada con el mismo período del 2022, alcanzaría los 1400 millones de dólares.

- Por su parte, ya con la finalización del segundo tramo, se podría dejar de importar gas y combustibles alternativos (Gasoil y Fuel Oil) para la generación eléctrica, y ahorrar en un año completo, considerando la estacionalidad de las importaciones, entre USD 4 y 4,3 mil millones anuales. Esto equivale a la media de importaciones de los últimos 10 años, también es equivalente a 2/3 de las importaciones totales de un mes promedio y al 9% del préstamo a Fondo Monetario Internacional (FMI).

- Vale recordar que, en un escenario de disparada de precios en el mundo como ocurrió tras iniciarse la guerra Rusia-Ucrania, el impacto a nivel local fue importante y, según estimaciones propias, generó un gasto extra de USD 3.800 M en 2022 frente a 2021. En un escenario de este tipo, el gasoducto evitaría este tipo de costos adicionales.

- Aumento de la capacidad de transporte: en la etapa 1 aumentaría hasta 24 MM m3/d y en la etapa 2 hasta 44 MM m3/d.

- Promoción de la producción nacional: podría reemplazar GNL y combustibles líquidos en 2.400 MM m3/d en la etapa 1 y 4.400 MM m3/d en la etapa 2.

- Impacto positivo en las cuentas fiscales: la reducción de las importaciones permitiría un ahorro de USD 3.000 millones anuales en la etapa 1 y USD 5.600 en la etapa 2.

- Beneficios en regalías para las provincias productoras: el incremento de recaudación podría llegar a USD 50 millones en la etapa 1 y USD 90 millones en la etapa 2.

Soberanía energética: no olvidar quiénes patearon en contra

En el marco de un nuevo aniversario patrio, resulta paradójico que la misma oposición política que rechazó en su momento la estatización de YPF y se opuso al Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas, hoy se interese sobremanera por esta obra buscando, en definitiva, la apropiación privada del principal recurso en juego: Vaca Muerta, y perjudicando la producción, el trabajo y la soberanía energética nacional. Tanto en la estatización de YPF como en la aprobación del Aporte extraordinario que financió el gasoducto, quienes integran hoy Juntos por el Cambio votaron en contra.La resistencia a la estatización de YPF (2012)

La Cámara de Diputados sancionó en 2012 la ley de expropiación de YPF, con 208 votos a favor, 32 en contra, 6 abstenciones y 11 ausentes.Entre los votos negativos se encuentran 9 legisladores que integraban el PRO: Laura Alonso, Paula Bertol, Gladys Gonzales, Soledad Martínez, Cornelia Schmidt-Liermann, Juan Martin Obiglio, Federico Pinedo, Pablo Tonelli y Jorge Triaca. Patricia Bullrich también votó en contra, en aquel entonces representando al Frente Unión por Todos, hoy en el PRO. También votó en contra, Alberto Asseff, otrora en otro partido, y actualmente integrante de Juntos por el Cambio. A la par, se abstuvieron un conjunto de diputados que hoy militan en las filas de Juntos por el Cambio: Carrió, Prat Gay y Ocaña. ¿Los ausentes? Margarita Stolbizer, Gabriela Michetti, Oscar Aguad y Silvia Majdalani, entre otros. Entre negativos, abstenciones y ausentes, hubo 15 diputados/as de Juntos por el Cambio que no acompañaron la estatización de YPF. Algo más increíble ocurrió aún, en 2016 el ex ministro de Economía Prat Gay pidió perdón a los españoles, entre otras cosas, por el “disparate” de estatizar YPF (7).

La importancia del Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas (2020)

Como se mencionó, la obra fue parcialmente financiada por el Estado Nacional a través del Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas (Ley 27.605) sancionado en el marco de la urgencia de la pandemia (8) tras el proyecto presentado en 2020 por el Frente de Todos: el 25% provino de este aporte de los más ricos. Sobre la obra del gasoducto, según una revisión parcial de los costos ejecutados, los mismos se aproximan a $423 mil millones para la construcción. Esta medida consistió en un aporte por única vez destinado a contribuyentes con patrimonios con un valor superior a $ 200 millones al 18 de diciembre de 2020. Abarcó a las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por sus bienes en el país y en el exterior, así como a los residentes en el exterior por sus bienes en el país. Además del 25% destinado a Energía, los recursos obtenidos por este aporte se destinaron en un 20% a vacunas y fortalecimiento del sistema de salud (equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria), un 20% al sostenimiento del empleo y recuperación productiva, con subsidios a las micro, pequeñas y medianas y herramientas clave para proteger a las trabajadoras y los trabajadores más afectados durante la segunda ola de la pandemia, llegando a representar un 79% de lo invertido. Se agrega un 20% para educación, para ampliar el programa de becas Progresar, y un 15% para infraestructura urbana, con programas destinados a saldar el déficit habitacional y las condiciones precarias de los barrios populares. Este aporte extraordinario de los más ricos de nuestro país es un gran ejemplo de cómo las decisiones de progresividad tributaria, obteniendo pesos, en lugar de buscar deuda en USD, permiten transformar la estructura económica para obtener dólares genuinos y cambiar nuestra inserción frente al mundo. De haberse utilizado, por ejemplo, el dinero de la deuda contraída con el Fondo en obras de infraestructura que permitiesen un repago de ese mismo endeudamiento, otro sería el escenario actual. A contramano de la persecución de estos objetivos estratégicos, el crédito del FMI no sólo no se invirtió en la transformación productiva, sino que el organismo, -deliberadamente- condicionó en reiteradas oportunidades esta posibilidad. Como sostuvo el ministro de Economía Sergio Massa: “En la proyección de gastos para este año el FMI decía ‘no pongan el gasoducto en el primer semestre. El gasoducto puede esperar, pero ustedes tienen que cumplir con la meta fiscal’. En diciembre fue una pelea fenomenal” (9) La misma resistencia a la estatización de YPF se vio reflejada en relación al proyecto que financió parcialmente la obra del Gasoducto Néstor Kirchner. En la votación de la ley del Aporte Solidario y Extraordinario de Grandes Fortunas en 2020, el oficialismo alcanzó, en la Cámara de Diputados, un total de 133 votos positivos, mientras que 112 diputados, todos pertenecientes a lo que hoy es Juntos por el Cambio, se encolumnaron en el rechazo, acusando de “confiscatorio” el proyecto. “Por más que tenga un nombre bonito y por más que sea épico, es un impuesto y es ineficaz”, dijo por entonces el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, para justificar el rechazo a la ley. Entre los más salientes, votaron negativamente los diputados opositores Federico Angelini (Presidente del PRO de Santa Fe), Alfredo Cornejo (Presidente del Comité Nacional de la UCR), Maximiliano Ferraro, Fernando Iglesias, Luis Juez, Lucila Lehmann y Alberto Asseff (este último ya había votado en contra de la estatización de YPF). Luis Petri, Cristian Ritondo y Waldo Wolff son otros votos negativos a este proyecto. Hubo 2 abstenciones por parte de la izquierda. Para descargar el informe haga clic en este enlace.Científicas de la Universidad de Quilmes patentaron un kit para el control biológico de hormigas

El desarrollo fue realizado por Patricia Folgarait y su equipo. Se trata de una alternativa a los productos químicos destinada a las hormigas cortadoras de hojas. Las claves de la iniciativa que busca «engañarlas» para que caigan en la trampa.

Investigadoras de la Universidad Nacional de Quilmes desarrollaron y patentaron un kit para el control biológico secuencial de hormigas cortadoras de hojas. Esto consiste en la aplicación paulatina de cebos que los insectos no reconocen como algo dañino y, por lo tanto, lo transportan al nido. El kit consta de tres fórmulas y cada una contiene al menos dos agentes: uno que ataca a los animales y otro que ataca al hongo del cual se alimentan. Si se reduce la cantidad de comida, es más factible que la reina de la colonia muera de hambre. Así, las científicas combaten el problema por dos frentes distintos. “Como las hormigas además son numerosísimas, van desde cientos de miles a millones por hormiguero y los controladores biológicos tienen un cierto tiempo de acción para crecer, desarrollarse y matar a la hormiga. El control no es rápido como con los insecticidas químicos”, señala Patricia Folgarait, docente de la Universidad e investigadora principal del Conicet, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ. Por lo tanto, como se requieren sucesivas aplicaciones para controlarlas, es necesario un producto que las engañe y no puedan asociarlo con algo dañino. Las hormigas cortadoras de hojas constituyen los principales herbívoros en la región tropical y sus alrededores de América, y su impacto en la agricultura se estima en miles de millones de dólares cada año. Al construir su hormiguero bien protegido bajo tierra, se torna difícil la aplicación directa de venenos o pesticidas que puedan resultar en un control efectivo de toda la colonia. El control biológico, a diferencia del químico, es mucho más específico en estos insectos. “No hay que matar a todas las hormigas porque son muy beneficiosas para el ecosistema, hay que tratar de bajar las poblaciones por debajo del nivel de daño económico de aquellas que solamente son plagas”, explica la científica.Puntapié inicial

Aunque el control biológico es una técnica muy antigua (mucho más que los insecticidas químicos), las investigadoras destacan que nadie se animaba a usarla con insectos sociales como las hormigas porque tienen una estructura social muy avanzada y, al tener superposición de generaciones –los abuelos pueden convivir con los hijos y los nietos–, se transmiten los saberes y eso aumenta la dificultad de control. Además, al tener una sociedad de castas donde cada insecto tiene una función determinada, el día a día en la vida de un hormiguero es muy eficiente. Por otro lado, y en particular con las hormigas cortadoras de hojas, tienen inmunología social: no solo se defienden de enfermedades a nivel individual, sino que hay conductas a nivel de la colonia que, entre todas, logran disminuir el ataque de los patógenos. “Creo que nadie se atrevía a hacer control biológico con insectos sociales porque son increíblemente difíciles. Cuando matás a una langosta, matás a la hembra que ya no se reproduce y no genera hijos que podrían causar daño. En cambio, en la colonia podés matar 100 mil hormigas que son todas obreras y son todas femeninas, pero ninguna se reproduce. Si no matás a la reina, que es la única que se reproduce en la colonia, da lo mismo”, resalta Folgarait, doctora en Biología.📢¿𝗖𝗼́𝗺𝗼 𝗱𝗲𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻 𝘀𝘂 𝗺𝗲𝗻𝘂́ 𝗹𝗮𝘀 𝗵𝗼𝗿𝗺𝗶𝗴𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗿𝘁𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮𝘀?

— EsPeCie (@RedEspecie) May 4, 2022

🖋 Por Pablo Roset (Sobre La Tierra – FAUBA)

📌 Podes leer la nota en: t.co/fHYWdMs85W#EsPeCie #EsPeCieRed #esperiodismocientifico

1/4 pic.twitter.com/fsYJgt61C9

Las hormigas y sus beneficios

Al contrario de lo que se piensa, las hormigas están en un ambiente por alguna razón y otorgan muchos beneficios, excepto que sean plaga. Siempre que se pueda mantener cierto nivel de hormigueros en un área determinada, el balance para el ecosistema es positivo. “En primer lugar, las hormigas son parte de los descomponedores principales de los ecosistemas en las que se encuentran. También son muy importantes en la remoción y la aireación de los suelos para generar tierra fértil: donde suele haber hormigueros, hay mucho crecimiento de plantas en las zonas”, cuenta a la Agencia de Noticias Científicas Daniela Goffré, investigadora de la UNQ y del Conicet que forma parte del trabajo. Estos insectos tienen impacto positivo en la vegetación ya que generan las condiciones necesarias para que las plantas hagan fotosíntesis y generen su propio alimento. De hecho, en ciertos lugares de Venezuela la instalación de algunos arbustos depende de la existencia de hormigueros. “Con varias hormigas ya hemos demostrado que la concentración de nutrientes en los suelos de los hormigueros es mucho más alta porque ellas sacan los nutrientes de más abajo y los guardan en sus nidos que muchas veces están por encima del suelo, lo cual también trae una serie de beneficios si el productor sabe utilizarlo”, destaca Folgarait.Orgullo argentino

Las hormigas, como tantos otros insectos, llegan por los medios de transporte del ser humano a distintos países y continentes donde no son nativas. Cuando arriban, lo hacen solas, sin sus competidores, sus parásitos, sus patógenos y todo lo que en su lugar originario las mantiene controladas. Si la reina está fecundada y tiene características que permiten convertirse en plaga, se instalan allí y empiezan a desplazar a las nativas del nuevo lugar. En la actualidad hay dos especies en particular que son muy dañinas. Una es la “hormiga de fuego”, también conocida como hormiga roja, encargada de hacer montículos en el jardín y causar un dolor muy fuerte si inyecta su aguijón en una persona. Este insecto invadió Estados Unidos hace 100 años aproximadamente y hasta la fecha representa un problema. Además, se encuentra en otros lugares como Australia, China y Japón. La otra especie es la conocida como “hormiga argentina”, que también empezó su invasión en Estados Unidos y en la actualidad se encuentra en Australia y Nueva Zelanda, entre otros lugares. De hecho, en Europa hay una colonia de esta especie que ocupa seis mil kilómetros. “Por ahí la gente las conoce como hormigas urbanas que encontramos en nuestras casas, en los jardines, y en general no nos traen problemas. Para nosotros no es una plaga muy importante, a menos que las tengas en muchísima cantidad en lugares donde pueden estar transmitiendo enfermedades”, describe a la Agencia de Noticias Científicas la investigadora principal del Conicet.Amor verdadero

Además de sus títulos y trabajos, Patricia Folgarait se define como “amante y admiradora de las hormigas“. Al ser también ecóloga, su preocupación por el ambiente la llevó a trabajar solo con productos biológicos y no utilizar compuestos químicos. Su objetivo no es extinguir o exterminar las hormigas, sino disminuir las poblaciones para que no generen problemas a las personas. “Este es un enfoque muy diferente al de los agrónomos típicos, donde lo único que quieren es erradicar totalmente una plaga y no les importa demasiado cómo hacerlo. Eso no es parte de mi filosofía”, afirma.Una de cada tres personas LGBTIQ+ sufrió agresiones o acoso por su orientación sexual

Salud mental

En este marco, otros de los datos preliminares que surgen de esta radiografía social apuntan a que este grupo sufre de “enormes problemas de salud mental”, según Riveiro. Algo que, se sabe, ocurre a nivel internacional, pero no se sabe qué ocurre localmente. También se destacan los temas de violencia. De la encuesta surge que, “en el último año, el 37% de los participantes afirmó haber recibido insultos, amenazas, burlas u otras agresiones por parte de vecinxs o desconocidxs en la calle o en lugares públicos solo por el hecho de su orientación sexual y/o identidad de género”. Finalmente, Riveiro explicó que esperan que los resultados del Relevamiento ayuden a las autoridades y responsables “a entender cómo están funcionando las políticas específicas, como los cupos laborales trans, las políticas habitacionales, las de salud, temas de migración, etc., etc.”. La encuesta está todavía abierta y se la puede completar en la web censodiversidad.ar/. Este trabajo de indagación sobre las percepciones sociales y esta comunidad no es el único actualizado. La organización Luminate y el equipo de la consultora Ipsos también terminaron un un estudio sobre “LGBT+ en la política: percepciones del electorado en América Latina”, cuyo objetivo fue medir el apoyo popular general de la gente a la representación política LGBT+ en estas cuatro naciones: Argentina, Brasil, Colombia y México. El estudio demostró que “el electorado argentino muestra, en su mayoría, un apoyo a la presencia de personas LGBT+ en la política institucional, destacándose positivamente en comparación con México y Colombia”. Y esto enmarcado en que el 82% defiende total o parcialmente que este grupo participe en todos los aspectos sociales. El 54% dijo estar cómodo con cargos de liderazgo político asumidos por lesbianas. Y en el caso de gays, la proporción es del 53%, mientras que baja al 49% para trans. Pero, al mismo tiempo, surgieron datos contradictorios: el 55% de la muestra de argentinos dijo apoyar el aumento de representantes de la comunidad en la política, exactamente el promedio de los cuatro países. Pero, al mismo tiempo, los “jóvenes” (argentinos de 18 a 24 años) son los menos propensos a respaldar el aumento de la representación LGBT+ de los cuatro países: apenas la mitad (51%) apoya el reclamo. También es baja la cifra de personas que se encolumnan con los cupos: en Argentina una de cada tres (31%) personas dijo apoyar, en algún nivel, la adopción de cuotas LGBT+ en los partidos políticos. Pero eso representa la cifra más baja entre los cuatro países analizados.Historia de un festejo

“Cada 28 de junio se conmemoran los sucesos de Stonewall. Se trata de protestas que ocurrieron en Nueva York y, básicamente, fue una revuelta de gays, travestis y lesbianas hartos de la corrupción policial y de cómo los desalojaban de los bares. Salieron a protestar y terminaron tomando las calles. Fue un hecho muy importante que implicó una de las primeras revueltas a gran escala que marcaron la agenda política y que sigue ligada al orgullo hasta hoy”, contó Maximiliano Marentes, sociólogo y becario posdoctoral del Conicet, y también integrante del equipo que realiza este Relevamiento. Según Marentes, en esa fecha se reivindica la identidad, orgullo y derechos del grupo Lgbtiq+. Y agrega que en Argentina este día se celebra principalmente con las marchas del orgullo. De acuerdo al investigador, la más antigua es la que se realiza desde el año 1992 en CABA. Pero no es la única: “Si bien es la más grande, hay muchas otras marchas que se vienen llevando a cabo a lo largo de los años en diferentes regiones del país y son una de las manifestaciones o canales principales de participación política de la población Lgbtiq+ y, al mismo tiempo, son un estandarte de ese orgullo”, destacó.Un nuevo asteroide llevara el nombre de un astronomo argentino

De Río Negro al universo

Las novedades astronómicas abundan estas semanas. Denis Martínez, un aficionado a la astronomía conocido por su labor en el desarrollo y divulgación del astroturismo, también fue reconocido por la NASA tras descubrir un asteroide no identificado en el marco del proyecto de ciencia ciudadana International Astronomical Search Collaboration (IASC). El astrónomo rionegrino participa en el programa de búsqueda de asteroides del IASC, que proporciona datos astronómicos de alta calidad a científicos de todo el mundo, con el objetivo de realizar nuevos descubrimientos. Martínez, junto con Damián Drago de Buenos Aires y Deivy Castellanos de Ecuador, descubrieron el cuerpo espacial mediante el análisis de fotografías. El asteroide se encuentra en el Cinturón Principal, ubicado entre los planetas Marte y Júpiter, y lleva la nomenclatura provisoria «2022 OX27», aunque esperan que próximamente puedan elegir el nombre definitivo. Estos reconocimientos resaltan la importancia de la participación ciudadana en la exploración espacial y el papel fundamental de los científicos argentinos en el avance de la astronomía y la ciencia planetaria. Argentina celebra estos logros, que colocan al país en el mapa de la investigación astronómica mundial y fortalecen su presencia en el campo de la exploración espacial.9 de Julio: soberanía, estrategia militar y ámbito espacial

Reproducimos esta columna del Dia de la Independencia del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Gral. de División Juan Martín Paleo sobre soberania y estrategia militar.

«Este nuevo aniversario de la Independencia es una buena oportunidad para reflexionar y comprender que la defensa nacional es un problema de todos los argentinos.

Hace poco más de dos siglos nuestro país comenzaba su historia como Nación independiente y soberana. Los hechos políticos y sociales de una época convulsionada por las decisiones extranjeras sobre nuestra patria en formación, dieron inicio a un cambio trascendente. Desde nuestro rol como Fuerzas Armadas, Estado y soberanía son el marco de nuestra existencia, como lo fueron en aquel entonces, aunque la situación fuera más confusa e incierta. A pesar de los profundos cambios ocurridos en el plano internacional, el Estado-Nación sigue siendo el actor central en las relaciones internacionales y en la forma de organización de los pueblos, y esta es la herramienta principal para lograr nuestros objetivos. Por ello me parece oportuno, a partir de esos profundos cambios, relacionar los conceptos de soberanía, defensa y la influencia que el ámbito espacial ejerce hoy sobre los mismos.

Resulta innegable la estrecha relación que la actividad espacial tiene con la defensa, a tal punto que en las naciones más avanzadas del planeta como es el caso de Estados Unidos, Rusia y Japón, han organizado Comandos y Unidades Espaciales para asumir los desafíos de la defensa nacional en el espacio exterior, un ambiente operacional tan concreto como los convencionales.

Las tareas que los satélites de empleo militar desarrollan son variadas, pero radican esencialmente en comunicaciones y exploración o reconocimiento. Además, pueden realizar otras adicionales, tales como localización geográfica, guiado de sistemas no tripulados (incluyendo misiles de muy largo alcance) o incluso la neutralización o destrucción de satélites de eventuales enemigos en caso de conflicto (aunque esta última capacidad no ha sido oficialmente empleada por ningún estado, excepto en pruebas de validación contra satélites propios).

El propósito de este artículo es alertar desde el nivel Estratégico Militar, la seria amenaza a la seguridad nacional que supone la puesta en operaciones de la instalación de antenas de radar para el seguimiento de satélites de órbita baja, por parte de la empresa de capitales británicos LEOLABS en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Esta instalación, en construcción desde principios de año en nuestro territorio, pone de manifiesto la necesidad de disponer de una alerta temprana que permita adoptar a tiempo contramedidas que eviten la afectación de nuestros intereses soberanos.

Abrirle la puerta del gallinero al zorro

La empresa LEOLABS tiene sede en California (EE.UU) pero está compuesta de capitales británicos pertenecientes al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (RUGB). De su propia página web, LEOLABS publica que es la principal empresa mundial proveedora de los siguientes servicios: A) Monitoreo y consciencia situacional de utilidad militar (LEOGUARD); B) Monitoreo de la posición orbital de los satélites (LEOTRACK); C) Identificación y alerta por riesgos de colisión en el espacio (LEOSAFE); D) Asistencia para la ubicación, seguimiento y recuperación de contacto con cargas útiles recién lanzadas a la órbita baja terrestre (LEOLAUNCH); E) Evaluación de los riesgos de colisión satelital; F) monitoreo de lanzamiento de vectores.

Tal es el perfil dual de la empresa (es decir civil y militar) que en la composición del directorio de LEOLABS hay ex miembros del Departamento de Defensa de los EE.UU y de la comunidad de inteligencia de dicho país así como también de la Real Fuerza Aérea Australiana. En efecto las 6 estaciones de radar de LEOLABS están situadas en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Portugal y Costa Rica. Los tres primeros países pertenecen al famoso acuerdo de “Five Eyes” que dichos Estados posee con el RUGB y Canadá que tiene por objetivo compartir datos de inteligencia.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/APSO6KXKIREBDFNBQKNUKSO5VU.jpg) Estación aérea y radar Villaguay, Entre Rios

Estación aérea y radar Villaguay, Entre RiosEn lo que respecta a la amenaza a nuestra seguridad nacional, el RUGB mediante esa instalación está en capacidad de:

1- Brindar alerta temprana y consciencia situacional del espacio de batalla espacial en la órbita baja en la Argentina. Esto en concreto significa que el RUGB podrá monitorear nuestra actividad satelital tanto civil como militar (cuyos proyectos son justamente satélites de órbita baja) desde nuestro propio territorio en Tierra del Fuego.

2- La banda de operación (banda S) declarada por la empresa, coincide con la banda de operación de las estaciones terrenas de emisión y recepción de datos en banda S, recepción en banda X y Ka de los satélites argentinos. Esta significa que podrían interceptar datos y consecuentemente observar objetivos terrestres, marítimos o detectar aeronaves.

3- Seguimiento de trayectorias y lanzamiento de vectores como los que está desarrollando la Argentina desde la CONAE (familia de vectores Tronador).

En algunos foros virtuales se pretende desviar la atención y decir que se estaría aplicando un doble estándar contra la empresa británica LEOLABS, al no pedir el retiro de las agencias espaciales de la Unión Europea (UE) y China por las estaciones de exploración de espacio lejano en Malargüe (Mendoza) y Bajada del Agrio en Neuquén. En primer lugar, ni la UE ni China usurpan territorio nacional desde hace 190 años ignorando todas las resoluciones de la ONU que llaman al RUGB a negociar y solucionar el conflicto por vías pacíficas. Tampoco la UE ni CHINA instalaron bases militares, como Mount Pleasant, en territorio nacional ni militarizaron el Atlántico Sur realizando ejercicios militares cuyo objetivo es mantener la usurpación y coercionar militarmente a la Argentina. A su vez, ni China ni la UE han bloqueado el proceso de recuperación de capacidades militares a nuestro país mediante el veto sistemático a los sistemas de armas que contengan componentes de dicho origen.

En segundo lugar, las instalaciones de las agencias espaciales de la UE y China surgieron de convenios celebrados entre las partes realizados de acuerdo al marco legal vigente. En las cláusulas de dichos convenios Argentina puede usar las antenas instaladas (tanto de China como de la UE) para llevar a cabo sus actividades científicas de interés y en ese uso, también se puede controlar las actividades que las contrapartes realizan.

Por otro lado, no hubo intervención por parte de los ministerios competentes para tal efecto (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto y el Ministerio de Defensa). Así por ser LEOLABS una empresa privada y al no mediar ningún tipo de acuerdo como los existentes con la UE y China, LEOLABS estaría en condición de brindarle inteligencia sensible de la Argentina al RUGB o a cualquier otro Estado que quisiera conocer los datos obtenidos por esas antenas de radar. Finalmente, las antenas de la UE y de China por ser concebidas para exploración de espacio profundo no suponen una amenaza a la seguridad nacional.

Misión del Instrumento Militar y el rol de la Inteligencia Estratégica Militar

La Directiva la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) es el documento de máximo nivel que describe el escenario internacional, le impone la misión al instrumento militar y establece los lineamientos que debe seguir el instrumento militar para cumplir esa misión. Esa Directiva es impartida por el Presidente de la Nación que de acuerdo a nuestra Constitución es el Jefe del Gobierno y Comandante en Jefe de las FF.AA.

La DPDN vigente establece que “(…)la persistente presencia militar, ilegítima e ilegal del REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE en las ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR, SÁNDWICH DEL SUR y los espacios marítimos e insulares correspondientes obliga a tomar los recaudos de planificación de capacidades, despliegue y organización acordes por parte de nuestro sistema de Defensa.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/LFKITIDNZZDJPIEGKXA6ZRRU7Y.jpg)

A los efectos de garantizar los intereses vitales de la Nación, deben preverse y mantenerse los mecanismos necesarios para el control, la vigilancia, el reconocimiento y la producción de inteligencia militar estratégica de los espacios aeroespaciales, marítimos, terrestres y ciberespaciales. Este marco situacional debe ser abordado a partir de niveles de disuasión razonables, en cumplimiento de la misión primaria y esencial del INSTRUMENTO MILITAR”.

Como se puede apreciar la instalación de la base de radar de la firma de capitales británicos LEOLABS resulta totalmente incompatible con la misión militar impartida por el Presidente de la Nación a las FF.AA a través de la DPDN.

En efecto como bien señala la DPDN el dominio aeroespacial resulta de vital interés para la nación en lo que se refiere a la producción de inteligencia estratégica militar. En el marco de nuestra Estrategia Militar Multicapa de Restricción de Área el dominio aeroespacial constituye nuestra primera capa de defensa a los fines de monitorear y estar en condiciones de anticipar mediante el empleo de satélites las maniobras de posibles Amenazas Estatales Militares Externas (AEME). Ser vulnerable en esta primera línea de defensa nos dejaría sin consciencia situacional para monitorear el ejercicio de nuestra soberanía en nuestro territorio y espacio jurisdiccionales y quedaríamos sin la capacidad de anticipar un ataque de una AEME.

Como muestra el conflicto en Europa del Este y las imágenes que son de público conocimiento, el empleo de satélites y radares es de vital importancia a los fines de desplegar a las FF.AA. de acuerdo a la dirección de la maniobra militar del enemigo; mantener la comunicación y poder saber la situación de las unidades empeñadas e identificar las posiciones/blancos de interés del enemigo. Cabe destacar que no sólo están participando los satélites de Estados sino que existe una vasta red de empresas satelitales privadas proveyendo información en tiempo real a las partes involucradas. El caso más conocido es el del mediático empresario de origen sudafricano. Esta tendencia del conflicto moderno del empleo de empresas con fines militares nos obliga a repensar algunos aspectos de la capa de defensa anticipar.

¿Y por casa, cómo andamos?

Nuestro país se encuentra a la vanguardia regional en el desarrollo, puesta en órbita y operación de diferentes tipos de satélites, con una experiencia que se remonta al LUSAT 1, lanzado al espacio en 1990 y que ha dejado de cumplir las funciones de comunicaciones previstas por agotamiento de sus baterías; sin embargo su radio baliza, de diseño argentino, aún sigue enviando datos de telemetría y continua en la órbita original, constituyendo un récord internacional en la materia.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/VI7NJHQEUZFXTJA63OM4HIIA3Q.jpg)

En el año 1991, se crea la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), responsable del Plan Satelital Argentino, el cual ha llevado a la puesta en órbita de una serie de satélites de investigación científica (serie SAC A a D), de apoyo en casos de emergencia emergencias en colaboración con Italia (SAOCOM) y de comunicaciones (ARSAT 1 y 2).

Otras organismos desarrollaron nano satélites y micro satélites con aplicaciones variadas, entre los que se pueden citar a los CubeBug-1 y CubeBug-2, desarrollados por la empresa Satellogic en colaboración con INVAP y el PEHUENSAT 1, para comunicaciones, desarrollado por la Universidad Nacional del Comahue, entre otros.

Todos los descriptos precedentemente son satélites de órbita baja, con tiempo de cobertura efectivo reducido sobre el territorio nacional, con excepción de los ARSAT que son geoestacionarios, es decir, orbitan a gran distancia de la tierra siguiendo su movimiento de rotación y asegurando la cobertura permanente.

Son muchas las empresas y organizaciones nacionales (esencialmente centros de investigación universitarios o militares) involucradas en la concepción, diseño, desarrollo, fabricación, puesta en órbita y operación de satélites, pudiendo mencionar a INVAP, Satellogic, DIYsatellite, la Universidad de San Martín, la de Córdoba, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Defensa (CITEDEF), VENG, y muchas otras de reconocida experiencia y consistencia tecnológica.

Estas capacidades son una muestra de soberanía tecnológica que es preciso mantener e incrementar.

El dominio espacial: necesidad excluyente del planeamiento estratégico militar

Como hemos expresado en otras oportunidades el Estado Mayor Conjunto ha adoptado, producto de los estudios y conclusiones de un detallado trabajo de planeamiento, una estrategia o concepto de empleo del Instrumento Militar que se denomina multicapa ya que concibe a la defensa como varios sistemas de operaciones multidominio dispuestos en profundidad o capas, compuestos por diversas capacidades que operan en forma sincronizada, ágil e integrada en sus dimensiones físicas (aire, mar, tierra, espacio exterior) como no físicas (información, ciber, espectro electromagnético), procurando limitar la libertad de acción del enemigo en una zona de operaciones mediante acciones militares no lineales de desgaste, rehusando el enfrentamiento decisivo.

La vigilancia espacial constituye un recurso insustituible en la estrategia de defensa adoptada y, en tal sentido, se han definido necesidades, características generales, prestaciones requeridas y prioridades para el desarrollo y operación de satélites, en el corto y mediano plazo, siendo considerados inicialmente necesarios, los de comunicaciones y los de observación y vigilancia.

A pesar de que nuestro instrumento militar se encuentra en un proceso de recuperación de capacidades militares, basado en la incorporación de nuevas tecnologías y en un marco de recursos financieros reducidos, las capacidades nacionales en la materia se encuentran en un incipiente desarrollo, lo que hace factible considerar que los futuros satélites militares argentinos sean de construcción nacional, y en un período un poco más extenso, puestos en órbita por nuestros propios vectores.

Tal es así que, en base a requerimientos operativos preexistentes en las Fuerzas Armadas y en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCFFAA), se implementó en el ámbito del Ministerio de Defensa, una “Mesa de Satélites”, con el objeto de constituir un espacio de conocimiento mutuo entre las organizaciones militares y los organismos especializados en la materia, definir los requerimientos de detalle, y poder satisfacer de manera sinérgica y eficiente, las necesidades satelitales de la defensa.

A partir de esto, y partiendo de un convenio existente entre el Ejército Argentino y CITEDEF, el Estado Mayor Conjunto puso a consideración de las autoridades, un programa esquemático para el desarrollo del Sistema Satelital de la Defensa.

Dicho convenio entre el Ejército y CITEDEF, considera, a partir de un nano satélite aportado por CITEDEF, su equipamiento por parte de la Dirección General de Comunicaciones e Informática del Ejército Argentino, con medios de retransmisión de comunicaciones, la instalación de una estación terrena de control, seguimiento y operación del satélite y la capacitación y adiestramiento de personal de las tres fuerzas armadas en dichas actividades.

El lanzamiento, será realizado por SPACE X a mediados del año 2024, a través de los servicios brindados por una empresa española.

El satélite del tipo CubeSat ήSatélite, tiene una vida útil mínima de 3 años, un peso inferior a dos kilogramos equipado y el retransmisor de comunicaciones, tendría una velocidad mínima de transmisión de 19,2 kbps.

Como vemos, las capacidades tecnológicas existentes y el know how local, permitirán disponer de una red satelital de comunicaciones propia del sistema de defensa, y capacidades propias satelitales de vigilancia y observación, en un horizonte de entre 5 y 8 años.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/4BHVEJQUZZDXBAYEOD3VLQWZYE.jpg) Radar de Vigilancia y Control Aéreo

Radar de Vigilancia y Control AéreoPolítica, Defensa y Soberanía

Como mencioné en párrafos anteriores, estas capacidades expresadas constituyen una muestra de soberanía tecnológica y traen aparejado el desarrollo de una infraestructura de generación de conocimientos científicos y tecnológicos vinculados a la Defensa y de un aparato industrial capaz de producir equipamiento y sistemas a partir de esos conocimientos, traccionando consecuentemente al resto del sistema productivo del país con una fuerte repercusión en la generación de puestos de trabajo altamente calificados.

No obstante, desde varios sectores del ámbito nacional se potencia esta situación en un nicho tecnológico en el cual nuestro país se encuentra avanzando a paso firme, razón por la cual resulta importante considerar desde el punto de vista de la competencia por la conectividad en el Atlántico Sur analizar en detalle las infraestructuras que se desarrollan, fundamentalmente aquellas que puedan ser de interés para el ámbito militar por las ventajas o desventajas que representen para nuestra soberanía en el espacio a partir de la autorización para la instalación de sistemas de seguimiento y rastreo de objetos en el espacio, por parte de estados o de empresas extranjeras, especialmente si las mismas se encuentran relacionadas con la potencia militar extra regional que mantiene usurpada parte de nuestro territorio soberano, explota nuestros recursos naturales y veta sistemáticamente nuestro acceso a sistemas de armas que permitan recuperar capacidades perdidas a nuestro instrumento militar aunque solo contengan un chip o tornillo de origen británico.

En el marco de una estrategia basada en el principio de la Conectografía, que relaciona Infraestructuras con Cadenas de Suministros, disponer de una constelación de satélites geoestacionarios propios constituye una infraestructura vital que contribuirá en forma exponencial a mejorar la conectividad de nuestro país en general y de nuestras FFAA en particular.

Conclusiones

La Maniobra Estratégica está compuesta por mensajes, que se transmiten con hechos, palabras e inclusive con silencios. Nuestra Maniobra Estratégica está compuesta de hechos de importancia como la reapertura de la Brigada X de la Fuerza Aérea en Río Gallegos, el puente aéreo entre la Argentina Continental y la Argentina Insular (Tierra del Fuego), el radar de vigilancia aérea en río Grande, la creación de una Guarnición Militar Conjunta en Tierra del Fuego, materializada por la Base Naval Integrada y la Base de Despliegue Adelantada de la Fuerza Aérea en Ushuaia, la apertura de una Unidad del Ejército Argentino en Tolhuin y la reapertura de Petrel como nueva puerta de acceso a la Antártida. Este mensaje que materializa nuestra maniobra tienen lógicamente que tener una respuesta de nuestro oponente, con quien estamos compitiendo. Cuando se produce una competencia en un escenario (en este caso el Atlántico Sur) ambos competidores emiten sus mensajes. Al mensaje estratégico argentino, Gran Bretaña responde instalando en forma indirecta, a través de una empresa privada un radar…en Tolhuin!!!. Sería de una inocencia inaceptable en este nivel de Conducción considerar lo acontecido como una mera casualidad.

La utilización de empresas privadas con estrechos vínculos con las Fuerzas Armadas de otros Estados para obtener información y de esa manera aumentar su capacidad militar, ya resulta una tendencia insoslayable en los conflictos armados de la actualidad.

En un mundo en el que las tensiones se diversifican y multiplican nuestra misión principal sigue siendo la defensa integral de nuestra soberanía nacional. Sería ingenuo no comprender que estamos inmersos en la competencia estratégica de los grandes actores globales. Argentina y el Atlántico Sur son parte de su escenario competitivo, impactando en términos de nuestros intereses en la soberanía de los territorios usurpados, sus recursos naturales y la conectividad en la proyección sobre la Antártida. En esto radica la superlativa importancia de invertir en nuestro Instrumento Militar como una verdadera política de Estado con su consecuente continuidad en el tiempo.

Por ello este nuevo aniversario de la Independencia de nuestra patria es una buena oportunidad para reflexionar y comprender que la defensa nacional es un problema de todos los argentinos, y debe constituir la primera luz de alarma para estar atentos ante situaciones como la analizada en este artículo, si es que realmente pretendemos seguir siendo un país libre y soberano.»

La Fuerza Aérea Argentina amplió el contrato con Fabrica Argentina de Aviones para modernizar de los IA-58 Pucará

Con el fin de completar el objetivo de modernización de la aviónica y la remotorización de tres IA-58 Pucará para llevarlos al estándar Pucará Fénix, el Jefe de Gabinete de Ministros dio luz verde para la ampliación del contrato vigente entre la Fuerza Aérea Argentina y la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”. En total, el incremento significará un desembolso de casi $ 220 millones de pesos en concepto de mano de obra y de USD 3.717.437,50 millones de dólares en concepto de materiales.

La mencionada ampliación se realizará sobre el acuerdo vigente entre la FAA y FAdeA, el cual fue aprobado a fines de diciembre de 2021. Por aquel entonces, los montos asignados para los trabajos a realizarse en la fábrica cordobesa ascendían a USD 10.621.250 millones de dólares en concepto de materiales y $ 628.552.356 millones de pesos en concepto de mano de obra. Vale recordar que por la misma época también recibió luz verde el contrato para para el desarrollo, fabricación y provisión del pod multi-sensor ISR, proyecto adjudicado a la empresa rionegrina INVAP.

De la Decisión Administrativa publicada en el Boletín Oficial se desprende que “…la Dirección General de Material de la Fuerza Aérea Argentina solicitó la ampliación del 35% del monto total previsto en la mencionada contratación, con el fin de completar el objetivo de modernización de aviónica y remotorización de tres aeronaves IA-58 Pucará (de) serie para llevarlas a la configuración Pucará Fénix…”.

La ampliación contractual implica un espaldarazo para el programa Pucará Fénix, el cual marcó un hito el pasado 18 de mayo al realizar el roll-out que incluyó la presentación por finalización de la remotorización y la nueva aviónica.“…el Pucará Fénix avanzará en la siguiente etapa de pruebas, la cual implicará la ejecución de los ensayos en tierra y en vuelo, y finalmente la certificación de la nueva aviónica…”. Pese a que oportunamente no se abordaron plazos, los resultados en los ensayos funcionales tendrán incidencia directa en el cronograma previsto.

Para el rol-out del Pucará Fénix, los trabajos realizados en el único prototipo incluían la instalación del nuevo sistema NAV/COM en ambos puestos, así como la compatibilidad con el uso de gafas de visión nocturna. Consultado sobre los progresos en la modernización, el Jefe de Programa comentó que hasta el momento se habían realizado todas las instalaciones del hardware y pruebas iniciales.

Los planes vigentes de la Fuerza Aérea incluyen la finalización del prototipo y la producción de al menos tres Pucará Fénix de serie. Para ello se dispuso de cuatro IA-58 Pucará en las instalaciones de FAdeA, los A-568, A-571, A-582 y el A-585, aeronaves que cada tanto prestan apoyo en algunas actividades operacionales de la FAA. Vale destacar que el Jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Brigadier General Xavier Isaac, ha expresado en varias ocasiones que la intención en el mediano/largo plazo es recuperar más aeronaves, situación que se vio reflejada en el anuncio de la compra de 5 conjuntos estructurales alares (shipset) para la remotorización en serie.

Pese a la buena noticia que significa la ampliación del contrato, lo cierto es que la decisión debe respaldarse con diversos movimientos burocráticos, entre ellos la disponibilidad de los fondos. Otro de los puntos críticos a resolver no solo pasa por la disponibilidad de divisas, sino también por la aprobación de las solicitudes elevadas a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Tanto el Ministro Taiana como la Presidente de FAdea, Dra Mirta Iriondo, expresaron los inconvenientes sobre esta cuestión y la necesidad de encontrar una solución a los fines de agilizar los plazos.

Vuelven a construiir centrales nucleares de gran escala en Canadá

Con advertencia por los riesgos, Estados Unidos aprobó un medicamento que retrasa el avance del Alzheimer

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) concedió el jueves la aprobación estándar a Leqembi, de Eisai y Biogen, para pacientes con enfermedad de Alzhéimer, despejando el camino para una mayor cobertura del fármaco por parte de los seguros.

La FDA incluyó su advertencia de seguridad más severa para un fármaco aprobado, un “aviso en un recuadro” en su envase en la que se señala el riesgo de inflamación cerebral potencialmente peligrosa de fármacos contra el alzhéimer como Leqembi.

Leqembi es un anticuerpo diseñado para eliminar los depósitos pegajosos de una proteína llamada beta amiloide del cerebro de los enfermos de alzhéimer.

Leqembi es el primer tratamiento del alzhéimer que obtiene la aprobación tradicional de la FDA, en dos décadas, un hito para una enfermedad mortal que ha eludido los esfuerzos de los fabricantes de fármacos durante décadas.

La agencia concedió la aprobación después que datos mostraron que el tratamiento ralentiza la progresión de la enfermedad en un 27% en pacientes en las fases más tempranas del alzhéimer.

“Creemos que el día de hoy es un triunfo para la comunidad de enfermos de Alzhéimer, después de tantos años de duro trabajo por parte de científicos, médicos, participantes en ensayos clínicos y sus cuidadores”, dijo en una entrevista Ivana Cheungng, presidenta ejecutiva de Eisaiai en Estados Unidos.

Leqembi recibió la aprobación “acelerada” de la FDA en enero por su capacidad para eliminar el amiloide, pero el plan de salud Medicare del Gobierno estadounidense para mayores de 65 años había cuestionado los beneficios de esa clase de fármacos y restringido la cobertura solo a los pacientes de un ensayo clínico. En la nueva etiqueta de Leqembi se explica la necesidad de vigilar a los pacientes para evitar inflamaciones y hemorragias cerebrales potencialmente peligrosas asociadas a los anticuerpos reductores del amiloide.

La advertencia también se aplicará a donanemab, de Eli Lilly and Co., un fármaco experimental contra el Alzhéimer que, según un comunicado de prensa de mayo, demostró ralentizar el deterioro cognitivo un 35% en un ensayo en fase avanzada. Los resultados completos de ese estudio se esperan para finales de este mes.

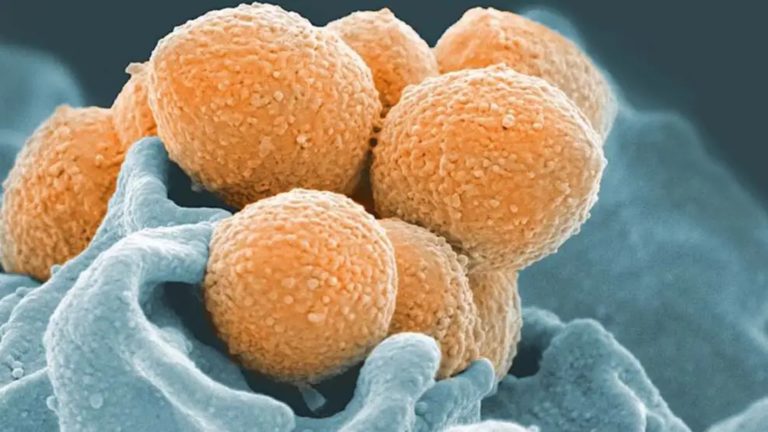

Aumentan los casos de faringitis e infecciones relacionadas

El Ministerio de Salud de Nación informó las últimas novedades sobre el aumento de casos relacionados con la acción de la Streptococcus pyogenes, una bacteria Gram-positiva que es la usual responsable bacteriana de mayor frecuencia asociada a las faringitis agudas y a infecciones cutáneas conocidas como impétigo, celulitis y escarlatina.

Los 52 capitulos de «La saga de la Argentina nuclear»

La saga de la Argentina nuclear – XXI y XXII

La saga de la Argentina nuclear – XXIII y XXIV

La saga de la Argentina nuclear – XXV La saga de la Argentina nuclear – XXVI La saga de la Argentina nuclear – XXVII La saga de la Argentina nuclear – XXIX La saga de la Argentina nuclear – XXXLa saga de la Argentina nuclear – XXXI

La saga de la Argentina nuclear – XXXII

La saga de la Argentina nuclear – XXXIII La saga de la Argentina nuclear – XXXIV La saga de la Argentina nuclear – XXXV La saga de la Argentina nuclear – XXXVI La saga de la Argentina nuclear – XXXVII La saga de la Argentina nuclear – XXXVIII La saga de la Argentina nuclear – XXXIX La saga de la Argentina nuclear – XL La saga de la Argentina nuclear – XLI La saga de la Argentina nuclear – XLII La saga de la Argentina nuclear – XLIII La saga de la Argentina nuclear – XLIVLa saga de la Argentina nuclear – XLV

La saga de la Argentina nuclear – XLVI La saga de la Argentina nuclear – XLVII La saga de la Argentina nuclear – XLVIII La saga de la Argentina nuclear – XLIX La saga de la Argentina nuclear – L La saga de la Argentina nuclear – LI La saga de la Argentina nuclear – LIIMineria: Cuanto recauda Chile y cuanto Argentina

ALDO DUZDEVICH

Mas detalles sobre el radar britanico instalado en Tierra del Fuego

El senador nacional Pablo Daniel Blanco (Juntos por el Cambio-Tierra del Fuego) reclamó explicaciones al gobierno nacional y denunció que en los últimos meses estuvo funcionando en Tolhuin, un radar perteneciente a una empresa de capitales británicos, en un territorio estratégico, a 670 kilómetros de las Islas Malvinas.

“Las instalaciones están en la estancia El Relincho, en el kilómetro 2946 de la ruta 3, y el radar ha venido funcionando en modalidad de prueba. La empresa multinacional invirtió un millón de dólares sin la intervención del Ministerio de Defensa ni de la Cancillería y la ceguera cómplice de la Aduana”, advirtió el legislador.

Blanco explicó que se trata de una estación terrena instalada por la empresa LeoLabs Argentina, a partir de una autorización provisoria que le otorgó la Jefatura de Gabinete el 15 de noviembre de 2022, cuando estaba al frente Juan Manzur, en un trámite que nunca pasó por el Ministerio de Defensa ni por la Cancillería. En el proceso de autorización intervino la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad, que dictó la resolución 8/22.

Varios meses después, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, solicitó la suspensión de ese permiso, lo que se concretó el 30 de junio último.

Recordó que el actual jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, deberá ir al Senado el mes que viene para presentar su informe de gestión y “deberá dar explicaciones”.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/TDJIJGKNV5EBLMSSU4IKWURMUA.jpg)

El legislador opositor denunció que la instalación del radar contó con el aval del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, ya que la provincia facilitó la provisión de energía eléctrica al emprendimiento.

“Tampoco la Inspección General de Justicia (IGJ) hizo observaciones al asentar la radicación en Tierra del Fuego de la filial de una empresa de capitales del Reino Unido y de Irlanda, en una zona tan sensible por su cercanía a Malvinas y a la Antártida”, advirtió.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/7CJVW5MO4NCQRMEF3IHRVO72VI.jpeg)

Radar en funcionamiento

El senador Blanco reveló que las propias autoridades de la empresa le confirmaron que el radar estuvo en funcionamiento hasta que la autorización fue suspendida, tras el reclamo del Ministerio de Defensa. Argumentaron que el objetivo del radar era “realizar el seguimiento de la basura espacial”.

Blanco había presentado un pedido de informes al gobierno de Alberto Fernández y representantes de la empresa le pidieron mantener una reunión. Recibió, así, a la directora de LeoLabs Space, Eileen Treanor, quien le entregó un acta de inspección técnica realizada por la Secretaría de Innovación Pública, en la que se deja constancia de “la existencia de una estación terrena con un radar instalado”.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/4USCN47SINCGFFLJBHGCI5UZJE.JPG)

La empresa Leolabs se constituyó en la Argentina a partir de una inversión de las empresas Leolabs Space Holdins Limited, con sede en Irlanda, y Leolabs Limited, asentada en Londres, con representación de Pablo Renán Bilbao, segón documentación a la que tuvo acceso el senador Blanco.

“No se encendió ninguna alarma. No les llamó la atención el objeto de la empresa, que era la instalación de un radar con capacidad militar, ni el origen del financiamiento”, insistió.

La suspensión de la habilitación del radar fue ejecutada en un procedimiento de la Secretaría de Innovación Pública, en una inspección que realizó al predio. En el operativo se constató la habilitación de “dos antenas unidimensionales con apuntamiento por fases que iluminan un reflector cada una” y la instalación de un sistema, con dos equipos transmisores NIDAS.

“Cada elemento ilumina un reflector de gran apertura, contando de 512 antenas individuales sin ningún movimiento mecánico, operando en Banda S (2910 -2990 MHz), una potencia de transmisión máxima de 100 W con un ciclo de trabajo de 20%, correspondiente a una potencia pico de 51,2 kW y una potencia media de 10,24 kW”, dice el informe técnico.

AgendAR insiste: