Días atrás, la empresa Invap deslumbró a los periodistas de Bariloche con algunas demostraciones básicas del uso de inteligencia artificial en sus procesos productivos, que se basan en el almacenamiento y análisis de miles de millones de datos, la organización y comandos de algoritmos, que luego son “embebidos” en aplicaciones, y operaciones de realidad virtual y gráficas en 4D.

Para los científicos y tecnólogos de Invap, la IA es moneda corriente desde los 80, en los primeros años de su historia, aplicada a la construcción de reactores y luego de satélites, y otros desarrollos.

El subgerente General Ignacio Grossi indicó que “la IA está ahora desde el principio en todos los desarrollos de Ivap, tanto en el área nuclear, como en la espacial (satélites), defensa y seguridad (radares), y sistemas médicos”.

Precisó su uso en drones, manejo de datos satelitales sobre los cultivos o el mar, ciberseguridad, anomalías en salud, análisis y clasificación de datos de monitoreo de pesca, observación y detección de incendios forestales, y automatizaciones internas de la empresa.

Todo esto que es moneda corriente en Invap y en las empresas de cualquier rubro, contrasta con su ausencia en las aulas.

“El análisis de datos, los algoritmos y la IA no está en los contenidos educativos de la primaria y la secundaria, lamentablemente. Recién empiezan a estudiarse en las universidades y escuelas terciarias”, dijo el directivo a Económicas Bariloche.

Simulación gráfica y realidad virtual

Las herramientas de manejo de datos e IA también tienen relación con el desarrollo de interfases gráficas que usa Invap en todos sus procesos.

Nicolás Rousselot, y dos de los jóvenes estudiantes con pasantías en la empresa, Candelaria Ceruse y Alen Georg, realizaron demostraciones asombrosas del uso de realidad virtual en operaciones en reactores, y trabajo con maquetas 4D digitales en la fabricación de satélites.

Con las mismas interfases que se usan en consolas de juegos electrónicos, como joysticks o cascos visores, Invap desarrolló y usa una plataforma para trabajar en reactores nucleares.

El jefe del área mostró el caso del sistema virtual de operación del reactor que Invap construye en Riad, Arabia Saudita.

Alen se calzó el visor y tomó dos comandos manuales, y pudo verse en una pantalla gigante cómo se “movió” por distintos sectores del reactor, desde la sala de comando hasta el tanque en donde van los combustibles nucleares y se produce la reacción.

Cuando este último está en funcionamiento nadie entra a ese lugar, al menos no personalmente. Alen hizo la demostración en “modo Dios”, lo que le permitía atravesar paredes y subir o bajar niveles del edificio en un instante.

Entre otros movimientos y operaciones, hizo una parada de emergencia del reactor presionando un botón rojo, que completó bajando otros niveles del equipo. Todo podía seguirse en un panel de comando junto a la pantalla.

Desde pibes

Los desarrollos más modernos de Invap en IA y simulaciones avanzan con un protagonismo notable de chicas y chicos de colegios secundarios técnicos de Bariloche (Escuela Técnica Los Andes y Colegio Tecnológico del Sur), y estudiantes de carreras de Ingeniería y Sistemas de la Universidad Nacional de Río Negro.

Empiezan su acercamiento mientras cursan el último año de los colegios y en la universidad con diferentes pasantías, a las que arriman ideas e incluso se ponen a desarrollar sus propios proyectos.

En el caso de Alen, de 21 años, tiene una pasantía desde el secundario, que mantiene ahora como alumno de Ingeniería en Computación de la UNRN.

Candelaria tiene 22, también está en la universidad, tenía una pasantía, se recibió de Técnica en Sistemas de Control, y hace poco pasó a planta: ya es una profesional más de Invap.

“Es espectacular trabajar acá, hay mucha flexibilidad. Estás trabajando y aprendiendo siempre al mismo tiempo”, expresó entusiasta.

Comentario de AgendAR (y con dedicatoria a la tía Verónica):

¿Cómo no se nos ocurrió antes? Que se vayan ahora Nico, Candelaria y Alen a olvidarse de INVAP. Que vayan ahora a tolerar que la vendan a Westinghouse. O a Magoya. O a encogerse de hombros si la cierran por demasiado nuclear, o demasiado argentina, o demasiado demasiado.

Que se crean que estos pibes que vieron cómo funciona un tremendo reactor argentino van a tolerar que desfinancien a los que lo hicieron posible. O que liquiden los recursos humanos atómicos del país.

NO VAN A PODER

¿Cómo esto no se nos ocurrió a nosotros primero? En AgendAR estamos admirados de bronca con nosotros mismos, por pacatos. Lo que sí se nos ocurre (tarde pero seguro) es ampliar el modelo y el campo de aplicación. Incluir de a poco a TODOS los secundarios industriales de Río Negro, y después del país, en el diseño, recorrido y operación virtual de sistemas nucleares.

Empezando así, despacito, y por pibes bochos de escuelas técnicas locales.

Después nos quedan los nacionales y los comerciales. Despacito y sin apuro, INVAP va generando una bola de nieve educativa y de opinión pública juvenil, e ir rehaciendo sus filas

Pero como la montaña no viene a Mahoma, Mahoma deberá ir a la montaña. INVAP tiene una gerencia de relaciones públicas, soberbiamente dirigida -reconozco al tigre por las pisada- por la doctora en física nuclear Verónica Garea. No me imagino a otra persona con semejante capacidad de pensamiento lateral, y capacidad de armado.

Oíme, Vero, hoy estás llevando colegios a INVAP. Buenísimo, te la tomo.

Pero después hay que llevar INVAP a los colegios. Sí, ya sé que eso se te ocurrió antes y desde el toque de silbato, pero dejame creer que estoy inventando el agujero del mate.

Al principio usá estos modelos informáticos del RA-10 de Ezeiza. Me impresiona especialmente «el ojo de Dios», para navegar un reactor atrvesando paredes. Pero el año que viene, si el país existe, el modelo se puede expandir temáticamente con realidades virtuales interactivas de todos los reactores exportados por INVAP desde 1987: del RP-1O de Perú, del NUR de Argelia, del INSHAS de Egipto, del OPAL de Australia, de la instalación de potencia cero de la Ciudad del Sol en Riyadh, Arabia Saudita, y del PALLAS 2 en construcción en Holanda.

Que los pibes se los naveguen todos e interactúen con todos.

Que vean prima facie lo que es seguridad nuclear y el buen diseño de licitaciones jamás ganadas por precio, financiación, extorsión diplomática o coima. Sólo por pura calidad de oferta. Si me hubieran invitado a este programa en 1971, a mis tiernos 17 pirulos, yo salía cantando el «Oíd, mortales».

Entiendo, Vero, INVAP todavía no existía, salvo como idea fija del Petiso Franco Varotto.

Ojo al piojo, hay que incluir al PALLAS en el programa, aunque esté a medio construir, porque va a ser de muy alta potencia, y va a abastecer el 40% del mercado mundial de radioisótopos médicos.

Eso, mientras EEUU, por falta de al menos un reactor como la gente, compran radioisótopos a Canadá. País que ahora también dejó de producir porque sus dos reactores MAPLE son inestables. Todos estos angloamericanos tienen que venir al piey y comprarle a la lejana Australia. Que por vuelo transpolar les suministra molibdeno 99m producido por el OPAL de Sydney. Que es un enanito de apenas 20 MW térmicos, todavía considerado el mejor reactor multipropósito de mundo.

Hecho por INVAP, lectores. Me olvidaba del detalle.

Óiganme, gente. Los reactores de producción los inventaron los autodenominados americanos y los canadienses en la Segunda Guerra. ¡Le estamos vendiendo hielo a los esquimales! Tenemos hielo de sobra, y tenemos la fábrica de hielo, y tenemos la fábrica de la fábrica, y viene a ser INVAP, que viene a ser (aquí tosecita de falsa modestia), ARGENTINA, agarrate Catalina.

Pero Vero empezó por el RA-10, con sus considerables 30 MW térmicos, porque ése está justamente en nuestro país. Bien ahí, Tía (a Vero todo el mundo debe y puede llamarla Tía). El RA-10 puede extender la medicina nuclear a las provincias que aún no tienen, y de yapa con los excedentes suplir el 20% de la demanda global. Serían US 165 millones para la CNEA. En las proyecciones Apa.

Sobre las proyecciones de Custom Market Insights y matemáticas de verdulero, esa tajada argentina del mercado mundial se expandiría a US 277 millones por año. Producidos en 18.000 metros cuadrados. Apa y reapa.

Con números similares en vista, la presidenta Dilma Rousseff le pidió a CFK un RA-10 brasuca y mandó a despejar el terreno para el RBM. Pero, la gorilada local le hizo un golpe de estado bajo acusación de «se robaron todo», el mismo y mantra de la gorilada argentina mientras se roba todo, pero se lo roba en serio. Y la construcción brasuca del RBM… pufff… se trancó. «No hay plata». ¿Suena conocido?

Brasil está retomando la obra según planos. El RBM estaría listo en 5 o 6 años, salvo que sobrevengan terremotos, desgracias o Bolsonaros. Va a cubrir el 100% de la demanda interna (son 213 millones de brasucas). Les va a alcanzar durante un tiempo. Si el RBM abriera mañana, los primos se autoabastecerían y lentamente podrían dominar hasta un 20% del mercado mundial. El Mercosur puede quedarse con el 40%.

Con el RA-10 vamos a llegar antes pero a acorralar una tajada igual, tras 15 años de remarla y sobreponerse al ukase con queMauricio Macri boicoteó la obra, está completo y esperando la puesta en marcha, aunque aquí sobrevinieron terremotos, desgracias, Macris y Mileis. Y para subrayar paralelismos, la presidenta argenta que decidió ir adelante con el RA-10 hoy está en cana.

Con Dilma no llegaron tan lejos. El Senado brasuca no se atrevió, y tampoco el judicial. Son podridos, pero no TAN tarados como los nuestros.

QUIÉN DEBE PONER LA TARASCA

Los enumerados ut supra son todos los reactores que INVAP diseñó y/o construye y exportó. Hay otros locales menos WOW, como el RA-6 de Bariloche y el RA-8 de Pilcaniyeu. Y están los que hizo sólo la CNEA para uso interno, el RA-1, RA-3; RA-4.

En el caso brasuca, lo que exportó INVAP es puro software de diseño, no fierros. Pero no es imposible que haya fierros. Si sucede, será por escasez de recursos humanos nucleares brasucas, debidos a 40 años seguidos de presión ecologista. En tal caso, y si quieren apurar las cosas, tal vez Brasil le conceda a INVAP parte de la dirección de obra. Ojo tampoco es estirar las fuerzas argentas. No es que nos sobre gente a nosotros.

Modelizar todo esto es «grosso modo» el programa de extensionismo técnológico que propone AgendAR para secundarios de carreras técnicas, y que esté a cargo de INVAP, la CNEA, NA-SA, CONUAR y ENSI. Que se pongan.

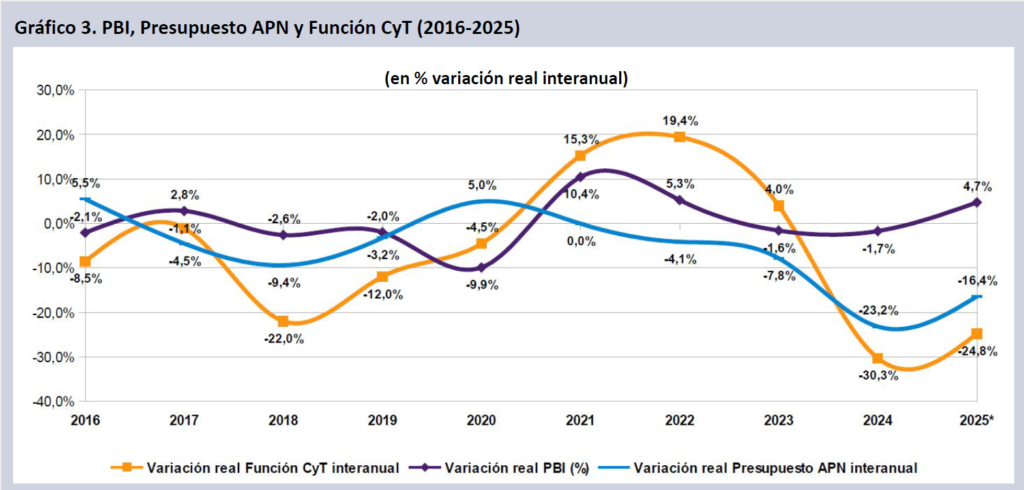

Pero como la CNEA está desfinanciada de muerte desde 2016, e INVAP y NA-SA y CONUAR siempre andan con los justo, y a la neuquina ENSI le gusta más el petróleo que el átomo, a esta última le sobra plata y le falta interés nuclear…

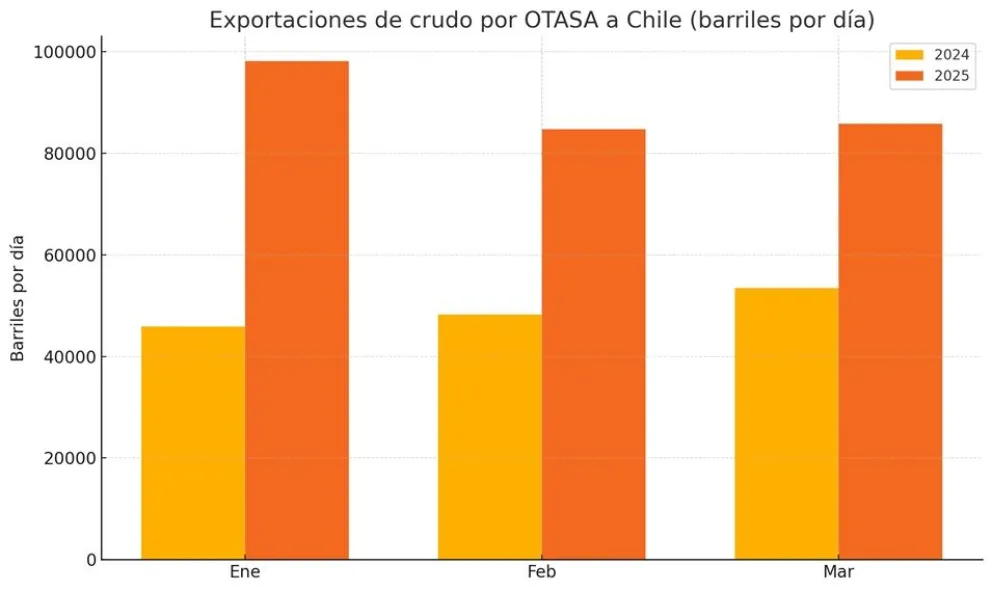

¿Qué tal si entonces le ponemos algún impuestito a Vaca Muerta? Modesto, sólo para recrear este modelo educativo de INVAP y llevarlo al llano de la Educación Pública? El Vacuno Difunto lo encontró YPF en los ’80. Pero lo dominan multinacionales, y están vendiéndole (regalándole) un tercio de su producción a Chile, que revende a China y se queda con la torta.

Ya vimos esta película. Termina mal. En 11 años REPSOL vació así el yacimiento de Loma de la Lata, que iba a durar… ¿60 años, decía Alfonsín? Y no macaneaba. Pasó que después sobrevinieron Menem, Macri y los 40 ladrones.

El que quiere celeste, que le cueste. Queremos celeste.

QUEREMOS TAMBIÉN ELECTRICIDAD NUCLEAR

Y para eso sí que queremos sangrar al mundillo Oil & Gas. Impuestazo a todo lo Aunque son una tecnología vieja que INVAP considera fósil, como los aviones biplanos, ni en la Argentina ni en el resto del mundo hay na’eda que se le pare al lado. Por ello, ahora que el mundo va emergiendo de la pavada posnuclear, son un mercado que está creciendo a escape, en Canadá y la India.

Además, para que no nos vengan a llorar miserias los extractivos, no ha de ser tan costoso urdir tanto software. En parte ya está hecho. Todas estas máquinas y plantas, salvo las anteriores a 1970, no se hicieron desde planos de papel. Se hicieron desde sistemas de diseño CAD-CAM, cuando eran novedosísimos.

YDesarrollar paseos interactivos es casi todo añadir pinceladas de interactividad e imagen de alta definición a programas ya creados. Lo que sí hay que inventar «ex nihilo» son unas brutas defensas informáticas. Y elegir con ojo de águila paranoica lo que se muestra y lo que no, para no divulgar secretos tecnológicos. Y jamás sin consultar con los estados compradores.

Como decimos en Avellaneda, «avivar giles». Categoría que incluye no sólo competidores copiones si no terroristas.

Y menos que menos con el país metido de nuevo en incordiar a los países musulmanes en Medio Oriente, como en los ’80 lo hizo el presidente Carlos Menem. Es que hay giles muy malos. Hacer de soldadesca de tercera selección de la OTAN, a la Argentina le costó 135 muertos y 500 heridos, mayormente, y a España 190 muertos y 1857 heridos.

Esas cifras salen de sumar los atentados de la Embajada de Israel en Buenos Aires, los de la AMIA (una obra social hebrea) y los de la estación madrileña de Atocha, en Madrid. Salvo por el personal diplomático profesional en Buenos Aires, cero israelitas en las tres masacres. Apuntaron a matar civiles.

En los tres casos, Aznar y Menem, dos presidentes genuflexos con vista al Atlántico Norte llevaron a sus países a meter nariz en los distintos y brutales avisperos de Medio Oriente. Que están llenos guerreros barbudos, convencidos, y proclives a pagar con muerte a los cachorritos sin dientes creídos de ser los dogos del Tío Sam. Y se lo creen gratis.

Recuerdo bien las precauciones del contraespionaje australiano en 2004. Yo le pedía fotos de la construcción del OPAL a INVAP, para hacer ruido mediático. Y los barilochenses me daban unas tristes postales para turistas que mostraban el frente del edificio. De paseos virtuales por el interior de los reactores, olvídate, cariño. Reglas del Australian Security Intelligence Organisation (ASIO).

Y es que los australianos no se pierden ninguna guerra local contra comunistas o contra árabes, lo mismo da, en que los metan el Reino Unido y los Estados hoy no tan Unidos. Los Aussies son proxies por convicción, tipos que viven tomando sol, haciendo surf, chupando cerveza en cantidades navegables, peleando en forma abierta o encubierta en varios frentes, y cortando clavos.

La neutralidad criolla en las dos grandes guerras mundiales del siglo XX siempre garpó. Hoy ya la hemos perdido de nuevo. Rescatarla nos evitaría más compatriotas muertos al pedo. Y por desboles ajenos, cuantimás.

UN POCO DE EXTENSIONISMO, AHÍ

Lo que entienda un estudiante del Otto Krause, o de la escuela técnica Benedetti de Avellaneda, lo podría entender incluso un joven diputado como el libertario Damián Arabia, muy treintañero.

Sospecho que no entiende ni entederá nada, pero estoy obligado a apostar a que sí. Tal vez. Quién te dice. Hay que hacer la prueba. Un vaso de agua y un poco de conocimiento no se le niegan a nadie.

Arabia, sin ser Lawrence de Arabia, alcanzó sus 15 nanosegundos de fama cuando, en 2024, para recortar las inversiones nucleares preguntaba a gritos y ante cámaras qué carajo es Dioxitek.

Mire, diputado Damián Eduardo, no es la mejor empresa del Programa Nuclear pero no da para ignorarla o cerrarla. Transforma octóxido de uranio en dióxido, que a su vez CONUAR comprime y cocina en pastillas cerámicas negras que bla, bla, (larga ringla de operaciones tecnológicas que acumulan valor agregado y Ud. probablente no manyará en su tilinga vida), bueh, todo eso termina generando electricidad nuclear. ¿Ahí volvió a entenderme? Sigamos.

La electricidad nuclear permitió que Ud. exigiera ante cámaras el cierre de empresas treinta años mayores que Ud., y que Ud. no conoce. Nihil obstat, Ud., inculto cuadrumano parado sobre los febles pergaminos de una discutible universidad privada pequebú, quiere cerrar Dioxitek porque no la conoce. Como si la culpa fuera de la empresa y no suya.

¡Carajo!, como dicen sus conmilitones.

Sobre tales bases, lo que Ud. no juna, podría exigir también el cierre del mundo. O de la tabla de logaritmos. O la de Mendeliev. O la de lavar.

Ud., me cuchichea Juan Carlos Google, nació en 1991, cuando la Argentina se iba oscureciendo de menemismo explícito. INVAP, sólo ignota en su propio país y por aspiracionales de su clase y calaña, terminaba de entregar a Egipto el reactor INSHAS. Eso tras derrotar por paliza en licitación a los EEUU, Canadá, Francia, Rusia, Corea, Japón, y siguen las firmas.

Con 22 MW térmicos, el INSHAS fue el mayor reactor productor regional de radioisótopos del Medio Oriente. Y de paso, el único. Hasta que vino INVAP y le hizo otro, pero chiquito, a Arabia. Hablo del país, no de Ud.

Está en las afueras del Cairo (el INSHAS, no Ud.). En días sin smog -son pocos- se ven, azuladas y lejanas, las pirámides. Pero aunque las tenga delante de la nariz, diputado Damián, se las taparía un humo más opaco aún que el que venden Ud. y su partido.

¿¿Qué carajo son las pirámides?? ¡¡Cierren las pirámides!! Eso deberían gritar los estudiantes libertarios cairotas en el campus de 140 hectáreas de la coqueta Universidad Americana. No, no lo hacen.

Hablando ahora de educación en serio, que al niño Damián tanto le faltó… ¿costaría plata repetir a escala nacional el navegador virtual de obras nucleares argentinas? INVAP lo inventó en cancha propia, para las escuelas técnicas de Bariloche. No creo que cueste mucho más que el desarrollo de varios Nintendos avanzadísimos, u otras distracciones muy realistas para «gamers» ociosos.

¿Se puede pasar el sombrero para ello a las más de 200 empresas privadas argentas nucleares, o nuclearizadas? Hablo de las que fueron proveedoras de la terminación de Atucha II y su reparación, y de las sucesivas extensiones de vida de Atucha 1, y del retubamiento de Embalse. Existen, y de todo tamaño. Pero mejor no hacer eso. Desde 2016 (año podrido, si lo hubo), están en la lona.

Sin embargo, sería apostar a que se reconstruyan los RRHH y de ventas de esas mismas firmas. Pero antes de sacarles un mango, hay que hacerles ganar dos. Tienen que ver un programa nuclear sólido y realista, no la fantasía onírico-timbera actual de Demián Reidel, el Lopéz Rega del mileísmo.

Si cuando se retire esta murga queda un cacho de país, necesitaremos que mucha gente estudie ingeniería y física nuclear, porque la Argentina es una exportadora brutal de expertos atómicos. Se van a riadas, se van a espuertas, simplemente porque están bajo la línea de pobreza. Y eso porque a una fúnebre caterva de brutos no les importa, o están a favor.

No jodamos, los RRHH se nos están evaporando. Queremos que se queden. Que los paguen los grandes mineros, los grossos sojeros, los aceitosos petroleros, los brutos exportadores de naturaleza cruda.

Lo más barato e inmediato sería repetir lo que ya hay y ya se hace en INVAP. Lo más ambicioso sería trasladar es soft a otras provincias. Porque hace mucho, la Nación toda (no hablo del diario) garpó todo eso. Y porque al RA-10 no lo trajo la cigüeña. Tiene casta, como se dice de los toros Miura, pero nacional. Nacional en el sentido bueno de la palabra.

Si la CNEA se pliega, se podría armar recorridos virtuales e interactivos de sus propios reactores en operación; el RA-1, el RA-3 y el RA-3, de Ezeiza, así como el RA-4 de Rosario, el RA-6 de Bariloche (OK, ése fue de INVAP), y el ya citado RA-10 de Ezeiza. Ése pertenece a la CNEA, aunque INVAP ahí talla de contratista principal de obra.

En la misma linea, la CNEA podría mostrar informática e interactivamente todas sus plantas de fabricación de combustibles nucleares. Eso desde la minería de uranio -que antes de La Bestia era estratégico, pero ahora vamos a exportar como idiotas- a la fabricación de componentes de elementos combustibles. Es un proceso largo y lleno de etapas que van añadiendo valor al producto. Si quieren uranio, se lo vendemos como elemento combustible terminado, miles de veces más caro por kilo. Y nada más.

Lo de mostrar a los secundarios lo que tenemos tras 75 años de yugarla en la trinchera atómica rige tanto para reactores de investigación y producción, como para las centrales de potencia. Ojo, que son animales muy diferentes. Queman el uranio de formas distintas y para propósitos divergentes. En cortito, los reactores no producen electricidad, sólo neutrones. Y su mercado mundial total, a fecha de hoy, anda por los U$ 803 millones.

Con cuatro o cinco veces esa plata te comprás una central nuclear, y en el mundo hoy existen 439 en 30 países. Pero hay 68 en construcción, y 109 planificadas. Ahí es donde se gana guita en serio.

Los neutrones sirven para cosas muy extrañas, pero sin las cuales mucha gente se muere o no puede usar el celular, o se les para el auto, o el corazón. Sin radioisótopos generados con neutrones (es lo que va a hacer el RA-10) no se llega a viejo. Pero sin electricidad no se puede ni vivir.

Al menú de navegación educativa podrían añadirse entonces, o habría que añadir como sea, las Atucha I, Atucha II y Embalse, si NA-SA se prende con la idea. No incluyo al CAREM, porque la actual cúpula nuclear de Demián Reidel prefiere discontinuarlo.

Hay que incluir la PIAP, o Planta Industrial de Agua Pesada de la CNEA en el turismo virtual. Como para que alguien, al menos la juventud, sepa que existe. Especialmente en Neuquén.

A la PIAP la viven cerrando los gobiernos de derecha o los estilo Corea del Centro. Está nuevamente parada desde 2016. Es la mayor y mejor del mundo. Y sin ella, se pueden detener las dos Atuchas y Embalse, lo que crearía un buraco del 10% de la electricidad de la red nacional. Ahi te quiero ver con los apagones.

El propósito de cerrar la PIAP y olvidarse de ella es que nos bajemos del uranio natural como combustible de centrale.

Entonces, al primer desacuerdo diplomático con EEUU, nos arman un boicot de enriquecido y nos dejan en apagón.

PERO VAYAMOS A PILCA

Pilca es Pilcaniyeu, que en araucano significa Pilcaniyeu, me dice la machi que vivía cerca de Pilcaniyeu. Está buena para una presentación virtual e interactiva. No tiene secretos técnicos. Fue hecha para ser mostrada, como que esa plantita de demostración tecnológica hizo que en 1983 Inglaterra pidiera a los EEUU que nos mandara los marines.

Esta navegación virutal 3D subrayaría de modo tácito que Pilca en 1981 se hizo deliberadamente demasiado chica. El mensaje era doble: no sirve ni servirá jamás para una bomba atómica atrasada de tipo Little Boy, como la de Hiroshima. No le da el cuero en tamaño.

Pero si vuelven a hacernos desabastecimiento de enriquecido como el que se mandaron en 1981, Pilca se moderniza y expande, y tomá mate. No hace falta enriquecer uranio en valores y cantidades grandiosas. Apenas lo necesario para mantenernos en el puesto número uno entre los exportadores de reactores nucleares. La cortés advertencia de Pilca cayó atravesada en más de una capital. Pero cumplió. No volvimos a sufrir un desabastecimiento de enriquecido. .

Lo que sí sucedió es que entre 1990 y 2013 es que Pilca fue clausurada por órdenes imperiales, reabierta en 2011, vuelta a cerrar en 2015 y desde entonces no se reabrió.

A la luz de que nuestros reactores ya existen en 7 países, y de aunque algunos ya son viejos y el holandés está en construcción, gozan todos de buena salud. Y aunque queman todos uranio enriquecido al 20% en lugar natural, los EEUU prefirieron no volver a atacar nuestras exportaciones. Pudimos vender 8 reactores sin Pilcaniyeu, y luego con Pilcaniyeu abierta y con Pilcaniyeu cerrada.

Desde lo de Perú, cliente que nos compra un reactor es como un gaucho que te compra un caballo, pero sólo con el pasto. Si nos boicotean con el pasto, lo hacemos crecer en casa, y a lo grande. Pilca se moderniza y amplía. Es lo último que quieren EEUU y la OTAN.

La sola existencia de Pilca en las afueras de un pueblito perdido en la árida meseta rionegrina, hizo fracasar todo intento de encerrar al Programa Nuclear Argentino dentro de sus fronteras.

Para ese corralito que nos armaron en 1981, Pilca es una cizalla de bolsillo, casi un alicate para uñas. Si la cierran, la reabrimos Y si los Milei que insultan el mundo con su existencia la desmontan, la rehacemos.

La Argentina Nuclear es como el agua: siempre encuentra una rendija para escaparse del dique.

Incluso parada y vacía, como está desde 2015, fue y todavía es un modo inteligente de contrabloquear los bloqueos de los países actualmente dueños de arsenales nucleares. Son los mismos que nos llaman proliferantes, y que dominan el mercado mundial de uranio enriquecido civil, y nos prepotean con sus miles de bombas.

REDONDEANDO

Esta visita en particular sería un modo de demostrar que el Programa Nuclear tiene 75 años de hacer cosas concretas y con éxito local y mundial. Quedaría claro, aunque de modo implícito,que no hace falta pararlo con la excusa de privatizarlo y/o reinventarlo. Que es la política actual del citado Reidel.

Varias visitas virtuales e interactivas a todos estos activos reales podrían convencer a los estudiantes de escuelas técnicas de que tras lanzar a Reidel y a su psiquiátrico patrón, el Programa Nuclear hay que relanzarlo más o menos como venía, pero con plata que deberán poner sus enterradores.

Como diría el rugbier Dicky del Solar, al átomo lo tackleamos entre todos.

Un saludito a Tía Vero.

Daniel E. Arias

El ejército de Israel atacando partes de Teherán al amanecer del viernes 13 de junio de 2025

El ejército de Israel atacando partes de Teherán al amanecer del viernes 13 de junio de 2025