Se abren los «Pandora Papers» y aparecen compatriotas

El hermano y el asesor estrella de un presidente reciente y la hija de otro ya fallecido; un secretario del poder que de la noche a la mañana se convirtió en millonario; el heredero del rey del fútbol argentino y jugadores de elite. Los Papeles de Pandora, la última filtración a la que ha tenido acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), evidencian los movimientos opacos de argentinos que utilizaron paraísos fiscales para hacer negocios.

Una investigación global que ha durado meses encontró, entre 11,9 millones de documentos, empresas offshore a nombre de Mariano Macri, Jaime Durán Barba, Zulema Menem, Daniel Muñoz, Humberto Grondona, Ángel Di María y Javier Mascherano.

El apellido Macri vuelve a estar en una investigación del ICIJ cinco años después de que el ex presidente Mauricio Macri apareciese en los Papeles de Panamá. La investigación de los Papeles de Pandora revela ahora una empresa offshore radicada en Belice a nombre de Mariano, su hermano menor, que nunca fue declarada en Argentina. También vinculado a Macri, pero sin relaciones de sangre, figura el ecuatoriano Jaime Durán Barba, estratega de la campaña que en 2015 lo llevó a la Casa Rosada y luego su asesor estrella.

Los ingresos de Durán Barba en Argentina fueron siempre un secreto muy bien guardado, a tal punto que el público (N.delaR.: el público muy ingenuo) lo consideraba un gurú que trabajaba gratis para el macrismo. Los documentos muestran que él y su mano derecha, Santiago Nieto Montoya, fueron accionistas de al menos dos sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas dedicadas a “la inversión en Suiza” y a frustrados negocios de minería.

Fuera del universo Macri aparece otro nombre vinculado al poder, pero kirchnerista. Los documentos suman detalles a la enorme estructura de ocultamiento de dinero que desplegó Daniel Muñoz, secretario privado del expresidente Néstor Kirchner (ambos fallecidos, el primero en 2016 y el segundo en 2010). Muñoz fue investigado por la justicia argentina después de que los Papeles de Panamá destaparan múltiples estructuras financieras opacas del secretario utilizadas para lavar dinero considerado ilícito, producto del presunto cobro de sobornos vinculados a la obra pública.

En los Papeles de Pandora hay pruebas de una sociedad offshore más en la que aparecen testaferros y millonarias inversiones en bienes raíces en Miami y Nueva York. Entre los documentos de los 14 despachos analizados también está Zulema Menem, conocida como Zulemita, la hija del expresidente Carlos Saúl Menem, fallecido en febrero de este año. Figuran a su nombre cuatro sociedades offshore usadas para operaciones tan variadas como la apertura de una agencia de autos en Buenos Aires o alquileres de pisos en Miami.

La creación de empresas offshore no es exclusiva de políticos argentinos o personas vinculadas a ellos. Humberto Grondona, “Humbertito”, hijo mayor de quien fuera presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante 35 años, Julio Grondona, figura como único beneficiario de una sociedad creada en Belice para recibir dinero de la herencia de su padre y de “negocios familiares”. La empresa fue inscrita en diciembre de 2014, seis meses después de la muerte del dirigente argentino. La fortuna del expresidente de la AFA y exvicepresidente de la FIFA está bajo el escrutinio de la justicia argentina y de la de Estados Unidos, en el marco del llamado Fifagate.

También buscaron refugio en paraísos fiscales jugadores de fútbol, como Ángel Di María y Javier Mascherano. Los documentos a los que accedió el ICIJ suman detalles sobre el uso que Di María dio a la sociedad offshore que creó en Panamá en 2009, meses antes de llegar al Real Madrid. La empresa, una sigla sin sede ni empleados, siguió operativa mientras Di María jugó en el Manchester United y aún lo está tras su pase al Paris Saint-Germain. Mascherano, en tanto, tuvo dos sociedades en las Islas Vírgenes Británicas entre 2013 y principios de 2016, para hacer inversiones inmobiliarias fuera de los ojos del fisco de España, donde vivía.

Nota de AgendAR:

Para no contribuir al mito de la «excepcionalidad argentina» en temas fiscales, es necesario agregar que en los Pandora Papers aparecen 35 jefes y ex jefes de Estado, más de 330 funcionarios de casi 100 países y un amplio abanico de grandes empresarios, deportistas y mediáticos. Entre ellos están, por ejemplo, los actuales presidentes de Chile, Sebastián Piñera, Ecuador, Guillermo Lasso, y República Dominicana, Luis Abinader; los de Ucrania y de Kenia, el rey de Jordania, el primer ministro de la República Checa y el ex primer ministro británico Tony Blair. También figuran los ex presidentes de Colombia y Perú y el actual ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, que hace unos días nos sugirió que Argentina se tomara unas vacaciones de unos dos años del Mercosur. Esta investigación periodística es interesante, por cierto, pero no es imprescindible. Hace varios años que las agencias impositivas de todos los países con un Estado mínimamente alerta -entre ellos la Argentina- firman convenios de reciprocidad en la información. En los paraísos fiscales ya entró la serpiente, y cualquier asesor que les recomiende abrir una cuenta ahí, no les está dando un buen consejo.900 mil hectáreas ya ardieron en el Delta del Paraná. La bajante del río y los incendiarios

Sin Ley de Humedales para ordenar los usos productivos del territorio, con recursos que son escasos y dificultades de gestión estatales que son enormes, la crisis de las quemas en el complejo y frágil sistema de humedales que constituyen el Delta del Paraná atraviesa su segundo año seguido, potenciada por una bajante histórica del Paraná que aún no llegó a su pico más extremo, que se prevé para noviembre.

La ausencia de los cortafuegos naturales por la sequía y el escaso caudal de agua del río, hace que los incendios, utilizados desde hace décadas para “limpiar” el terreno de vegetación seca y favorecer el rebrote de pastos para el ganado, no encuentren freno.

Productores agropecuarios en su mayoría, pero también cazadores, pescadores e incluso baqueanos utilizan el fuego como herramienta de manejo, en un ambiente que no se regula naturalmente de esa forma, sino por los pulsos de creciente y bajante.

Ni el antecedente de 2008, cuando el humo invadió la ciudad de Buenos Aires, ni las alertas lanzadas por muchos grupos ambientalistas que advirtieron en febrero del año pasado sobre lo que podía pasar con los incendios, sirvieron para desactivar una enorme crisis socioambiental que ya se llevó puesta una buena parte del territorio insular del Paraná y que generó graves episodios de contaminación del aire en las ciudades costeras como Rosario, la ciudad de Santa Fe, San Lorenzo, Villa Constitución y San Pedro.

No hay estadísticas oficiales actualizadas, pero desde organizaciones como la Red Nacional de Humedales (Renahu) calculan que, en los últimos 20 meses, se incendiaron unas 900.000 hectáreas sobre los 2,3 millones totales del Delta. A los casi 40.000 focos de incendios registrados el año pasado se sumaron en 2021 más de 10.000, según los registros que lleva el museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso de San Nicolás.

“En 2008 tuvimos una crisis muy grave pero casi no se habló, salvo algunos académicos. Ahora la sociedad empezó a conectar todo: la bajante, las quemas, la contaminación. La catástrofe se hizo evidente, el humo está cerca y lo padecemos en primera persona” sintetizó Jorge Liotta, biólogo y director del museo Scasso.

En un escenario de aceleración de la crisis climática global, dentro de la cual los expertos estiman que los incendios forestales serán cada vez más frecuentes y extendidos, las quemas en el Delta son una bomba de tiempo que urge desactivar.

¿Por qué se quema el Delta?

Si el 95% de los incendios son intencionales (así lo afirma el ministerio de Ambiente de la Nación), la pregunta es saber quiénes prenden el fuego, y porqué. Para Liotta y Beatriz Giacosa, también bióloga y parte de la Fundación Humedales, “es una pregunta recurrente sin respuestas sencillas”.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/7LUQG7VVFJCBTGQGVAO2RIIEPU.JPG)

“En la época del rebrote (el final del invierno), siempre aumentan los incendios, entonces hay una vinculación con la ganadería. Pero es algo multicausal, echarle la culpa a un solo sector es simplificar demasiado”, dijo Liotta. La bióloga avanzó en el mismo sentido y explicó que se trata de una práctica habitual para limpiar el territorio que no sólo utilizan los productores, sino también algunas personas que viven en la zona de Islas, así como los cazadores y otros “usuarios” del territorio.

Cesar Massi, de la Renahu, señaló que “ha quedado claro que los incendios no son naturales” y que en los dos últimos años, sequía y bajante mediante, la zona se convirtió “en un polvorín”. Massi apuntó directamente contra los productores ganaderos «ya que el fuego se prende “para generar pasturas nuevas y que no se termine el pasto”. “Hay intentos evidentes de quemar grandes superficies para las vacas, puede haber algo de pescadores, cazadores o paseantes, pero visto como se quemaron los 800 kilómetros de costa santafesina del Paraná, los Bajos Submeridionales y buena parte de Corrientes, todas zonas ganaderas, está claro que las quemas son para cambiar el uso del suelo”.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/RIQULTYAKRBVNIKLXJIU35IBUM.JPG)

“El criterio cultural de quemar para renovar pasturas hoy requiere una acción más responsable y regulada para que estos emprendimientos individuales tengan un contralor importante. Hay que hacer un mix, la ganadería es una oportunidad y no un problema, hay que ser inteligentes y tener elementos de control y regulación para que exista responsabilidad si hay quemas en las Islas”, dijo Milano, quien agregó que la ganadería en pasturas naturales “no tiene ninguna incidencia en el cambio climático”.

La falta de información sistematizada sobre la cantidad de incendios y la superficie afectada es un primer obstáculo para intentar establecer políticas públicas. “No encontrábamos información más o menos continuada sobre las quemas, por eso empezamos a generar la nuestra” explicó Liotta, quien tomó la decisión, en marzo de 2020, de comenzar a elaborar y difundir un reporte semanal de quemas.

En base al análisis de datos satelitales, suma los focos diarios en la zona denominada Piecas Delta del Paraná, un área que va desde la ciudad de Santa Fe, al norte, hasta Escobar (Buenos Aires) al sur, contemplada en un plan de manejo (el Piecas) creado después de la gran crisis de incendios de 2008. “Tomamos un satélite, que es el que mejor resolución tiene, y hacemos los informes. Tratamos de generar un servicio y que la información esté disponible para todos”. Desde la Renahu estimaron que en los dos últimos años se quemaron más de 900.000 hectáreas solo en esa zona. Según datos difundidos desde el museo Scasso, sólo este año se quemaron unas 153.000 hectáreas.

Para Federovisky, desde lo metodológico, no es determinante publicar la superficie incendiada ya que “no es lo mismo una hectárea en el Delta que una en zona de interfaz en la Patagonia, o 100 hectáreas en el valle de Calamuchita, en Córdoba, que en zona de actividad ganadera”. “Son cálculos que en sí mismos no dicen nada, salvo que vengan acompañados de un contexto que contemple la calidad y el tipo de hectáreas incendiadas”, dice. “Creo que la divulgación de la información respecto de la cantidad de hectáreas quemadas es una cuestión muy controvertida que tiene un valor periodístico discutible”, argumentó el actual viceministro de la cartera ambiental.

La destrucción de un aliado clave contra el cambio climático

En un contexto de aceleración de la crisis climática, detener la destrucción del Delta debería ser una prioridad. Así lo argumenta Graciela Klekailo, ecóloga e investigadora de la facultad de Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). “Todas nuestras actividades productivas, en este momento histórico, deben ubicarse en un escenario de cambio climático”, señaló, para agregar que los humedales son sumideros de carbono “incluso más importantes que muchos bosques”.

Al quemar este territorio, entonces, no sólo se ataca su capacidad natural para atrapar carbono, sino que se suma la liberación de más gases de efecto invernadero. “A la luz del sexto informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, lo que estamos haciendo con el Delta es más grave aún, ya que cuando quemamos grandes superficies de humedales aumentamos la emisión de esos gases”.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/QZODUQW7FNHQZM5UEXF4I465C4.jpg)

En 2008, una gigantesca crisis de incendios en la zona sur del pre Delta llenó de humo durante varios días a la ciudad de Buenos Aires. En ese momento se articuló el Piecas, un plan de gestión que buscaba acercar a las diferentes jurisdicciones que comparten el Delta que nunca se terminó de activar por completo. “En 2008 se quemó algo parecido en superficie a lo del año pasado. Pero a diferencia de antes, ahora hubo mucha más repercusión pública”, puntualizó Liotta.

Ese año, científicos especializados en el estudio de los Humedales agrupados en la Universidad de San Martín alertaron que, si no se avanzaba con normativa específica y con recursos para control y sanción, esos episodios de quemas masivas se iban a repetir con mayor frecuencia. Nada ocurrió desde 2008 a esta parte y la reacción estatal sigue siendo “correr de atrás” al problema. Así lo afirmó Klekailo, para quien si el plan de manejo del Piecas hubiera funcionado mejor “se podría haber prevenido esta crisis, al menos en parte”, ya que hubiera podido haber una mayor y mejor coordinación entre los diferentes actores que interactúan en el territorio.

El Estado bajo la lupa

Las organizaciones ambientalistas han destacado que con el voluntarismo estatal no alcanza para que las cosas funcionen y que la escasa articulación, mala ejecución, poquísimo control y nulas sanciones dejaron el territorio liberado para la destrucción del ambiente. “La crisis de 2008 nos dejó el Piecas y la de 2020/21 los Faros de Conservación, pero que están en el estado que conocemos: a medio implementar. Todo carretea y va muy lento”, apuntó Giacosa

“Hay cosas que desde la gestión llevan tiempo y no está alcanzando lo que se está haciendo. Tener que mover la maquinaria del Estado para acciones concretas hace que todo sea poco o tarde. Hay un cambio, lo vemos, pero todavía no es suficiente, falta mucha articulación entre los organismos y el sector académico”, agregó la especialista.

Liotta avanzó con un argumento similar: “a veces nuestro federalismo nos juega en contra porque las provincias tienen distintos sistemas de monitoreo y Nación sólo envía ayuda si las provincias piden. Nos morimos en esa burocracia y al final las cosas no se hacen”. Klekailo opinó de forma muy parecida al referirse a los Faros de Conservación, el programa de vigilancia y prevención de incendios en el Delta que Nación lanzó el año pasado durante el pico de las quemas, pero que aún casi no funciona: “Un año después vemos que son predios casi sin uso que no están cumpliendo el rol asignado, que era poder lanzar alertas tempranas”.

Desde Ambiente de Nación no opinan lo mismo. Para Federovisky, la instalación de los Faros no está demorada: “es una acción concreta del Estado y hay que valorarla. No hay que quedarse en si se atrasó una semana o dos la colocación de las torres porque es la primera vez que se instala esta tecnología en Argentina”, dijo el funcionario, que agregó que “siempre se dijo que a finales de septiembre u octubre iba a estar funcionando”. “Esto nunca se hizo, es una perspectiva distinta en el trabajo vinculado al fuego porque impone una lógica de prevención y alerta”, aseguró. También agregó que la agudización de los incendios forestales es un fenómeno global potenciado por el cambio climático, que genera sequías más prolongadas y mayor estrés hídrico en la vegetación. “Pasa en todo el mundo, no sólo en la Argentina”, subrayó.

Ley de Humedales, en la columna de los pendientes

Como nunca antes, el reclamo por una Ley de Humedales creció y se instaló en la opinión pública durante 2020 y este año, apalancado en la enorme cantidad de quemas y en los problemas de salud asociados al humo, que son graves y que afectan de manera periódica a centenares de miles de personas que habitan en las ciudades ribereñas del Paraná.

A las masivas movilizaciones sociales que decenas de veces cortaron la ruta que une las ciudades de Rosario y Victoria se sumó una histórica travesía en kayak que, en agosto pasado, unió Rosario con Buenos Aires. “En 2008 tuvimos humo muchos días, tal vez más que ahora, pero sólo se escucharon algunos académicos advirtiendo sobre el problema. Ahora hubo una gran reacción de la gente, tanto a través de organizaciones formales como de forma espontánea. Eso es una gran diferencia”, señaló Giacosa.

Estado de la ley de humedales:

En noviembre de 2020, obtuvo dictamen en la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados un proyecto unificado de Ley de Humedales impulsado por diversas organizaciones ambientalistas. Con un texto que unificó 15 proyectos, pasó a la Comisión de Agricultura y Ganadería. Hace más de seis meses que el proyecto se encuentra en esa comisión. Pero si le diera dictamen, aún falta que se trate en las comisiones de Intereses Portuarios, Marítimos, Fluviales y Pesqueros y Presupuesto y Hacienda para después pasar a ser votado en el recinto.Por ahora, y como suele pasar en los años de elecciones, el Congreso da pocas señales de vida. La Ley de Humedales, presentada por primera vez en 2013, ya perdió varias veces estado parlamentario, y se encamina a hacerlo una vez más, a pesar de que la presión social y el grado de devastación ambiental en esos ambientes es más fuerte que nunca.

Sin cambios de fondo tanto a nivel normativo como a nivel operativo, las quemas pueden ser cada vez más recurrentes, en un contexto global de crisis climática acelerada y mayor frecuencia e intensidad de incendios forestales. Para Liotta, en lo que resta del año la altura del rio no mejorará de forma significativa y sólo queda la lluvia como aliada. “No habrá creciente como para que cambie el escenario de los incendios. Nos puede salvar la lluvia, pero cuando se dispara un incendio de 10.000 hectáreas en una semana no lo parás con nada. Lo único es la prevención y la concientización”, dice.

Para Giacosa “existen más preguntas que respuestas”. “Siento una mezcla de miedo y esperanza. Miedo porque el cambio climático ya es una realidad y no sé qué va a pasar con el rio, nunca dudé que el Paraná todo lo podía y ahora ya no sé. No sé qué va a pasar con el sistema, con la cuenca. La esperanza viene por el lado de que la sociedad está más despierta y más activa. Nos falta un montón, pero hay mucha más gente preocupándose por el río y el ambiente”.

Aumenta la inversión en Investigación y Desarrollo en relación al PBI

Como dispone la nueva Ley 27.614 de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -aprobada el 24 de febrero-, que establece un incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a Ciencia y Técnica, en 2022 los organismos de esa área pasarán de recibir el 0,28% del PBI al 0,31%.

En términos absolutos, son $ 187.944 millones para el conjunto de entidades que integran el sistema nacional de ciencia y tecnología. Haciendo la comparación en pesos constantes, en 2022 todavía estarán por debajo, pero cerca del monto de 2015. “Lo importante es que se cumple con lo fijado en la ley. Otro aspecto positivo es que, al ser algo pautado y programado, permite hacer planes; por ejemplo, prever la incorporación de nuevos investigadores y para qué instituciones. Si se mantiene, ya no será necesario instrumentar soluciones ad hoc –destaca el físico y ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Jorge Aliaga, que todos los años analiza en detalle los fondos destinados al área. «La ‘función ciencia y tecnología’, que abarca más que lo que concierne estrictamente al Ministerio de Ciencia (Mincyt): Incluye dentro de su órbita el Conicet, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, además de la Fundación Manuel Sadosky y la Fundación Argentina de Nanotecnología, tiene una suba importante en relación con los presupuestos de 2019 y 2020”. Entre los organismos también dentro de la órbita de esta esta ley figuran el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que está en el organigrama del Ministerio de Producción, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en Energía, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en Agricultura. Como novedades de este ejercicio, apunta el científico, aparece con presupuesto propio la Agencia I+D+I (organismo 173) y pasa a “ciencia y tecnología” el Servicio Meteorológico Nacional (organismo 452), que previamente estaba asignado a la función “transporte”. Para realizar comparaciones entre los presupuesto de los distintos años, Aliaga los convirtió en pesos del año 2022 usando los mismos índices con que se elaboró el presupuesto nacional. Así, el aumento más notorio es el asignado al Ministerio de Ciencia y Tecnología, con 23.479 millones de pesos vs 10.514 en 2020 y 3.405 en 2019. “Sobre el PBI estimado para 2022, sube el porcentaje de acuerdo con lo que dice la ley y ese monto se lo asignan al Mincyt porque en su reglamentación la norma estipula que la encargada de ejecutar el fortalecimiento es la cartera de Ciencia. Todavía queda por verse cómo se implementará la distribución, porque tal vez parte del dinero que originalmente está asignada a esa repartición luego se utilice para otros organismos”. Al Conicet (comparado en pesos constantes a precios de 2022) se le aumenta, de 46.353 millones en 2021, a 57.207 en 2022. “Esa cifra se divide en gastos de personal, servicios no personales (esencialmente, becas) y gastos de funcionamiento –explica Aliaga–. Los subsidios siguen siendo bajos, pero los gastos de funcionamiento. Aún por debajo de lo que eran en 2014/2015, casi se duplicaron con respecto a 2018 (4.938 millones de pesos vs. 2.732 millones). La planta de investigadores en 2022 será superior en más del 20% a la de 2015, lo que evidencia el deterioro salarial registrado entre 2016 y 2019”. El año próximo la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) mantiene valores similares a los de 2021, año en que duplicó los de 2020: 10.872 millones de pesos vs. 4.757 millones. La CNEA registra el mayor aumento de la última década: 37.842 millones de pesos en 2022 vs. 27.768 millones este año, y el INTA se mantiene en niveles similares a los de los últimos períodos: 23.051 millones vs. 21.535 millones en 2021. El INTI, por su parte, muestra una lenta recuperación: 9.148 millones de pesos vs 8.914 millones este año y 8.578 el año pasado. La Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología establece el monto y la distribución de los dineros públicos, pero el desarrollo científico-tecnológico de un país exige además inversión privada. En 2020 casi el 80% fue del primer tipo y solo el 20% del segundo, una proporción muy alejada de lo deseable. ¿Irá el aumento de la inversión pública acompañado de otro comparable en la inversión privada? “No hay una relación directa entre ambas» –contesta Fernando Peirano, titular de la Agencia I+D+i. No es posible establecer que 1000 millones extras de inversión pública incentivarán una inversión privada de X millones. Pero luego de superar cierto umbral de inversión pública en I+D, la privada se activa y gana protagonismo La explicación más aceptada es que la privada es la de ‘última milla’, la que recorre el último tramo de los desarrollos. «Con la nueva ley, podemos empezar a configurar un escenario así. El 1% del PBI de inversión en I+D pública es una referencia bastante aceptada para que esa dinámica se active”. Según Peirano, la agencia que conduce (que convoca la presentación de proyectos y distribuye subsidios de investigación), está en un proceso de recuperación de cartera. “Hoy tenemos 13.000 millones de pesos adjudicados que se van aplicando al ritmo que los titulares de los proyectos lo solicitan –detalla–. Contamos con 8000 proyectos activos y más de la mitad fueron evaluados y adjudicados en 2020 y 2021. De esos, 5500 son proyectos de ciencia, con 30.000 investigadores y becarios involucrados. La cohorte de subsidios PICT adjudicada en 2021 fue la más grande de toda la serie desde 2008. Hoy tenemos más de 40 cada 1000 investigadores vs. 21 al momento de la creación del Mincyt. Y tenemos más de 1.500 con Pymes innovadoras”. Peirano concede que el monto promedio de los subsidios PICT está en valores muy bajos. “En 2021, subieron respecto de 2020 y en 2019 no hubo adjudicaciones. También es cierto que subimos muchos los subsidios de ciencia en temas focalizados. Estamos analizando una propuesta para ligar los subsidios PICT a la evolución de los fondos crecientes de la Ley para así resolver la erosión que causa la inflación. En breve tendremos novedades”. Con respecto a los créditos internacionales, anticipa que pronto el Presidente firmará un contrato con el BID que permitirá contar con un flujo de 230 millones de dólares. “Ayer recibimos 8.5 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Estamos recomponiendo la cartera y fuentes de financiamiento”.El Banco Central anunció nuevas líneas de crédito promocionales para empresas

El Banco Central de la República Argentina anunció ayer sábado 2 un nuevo paquete de medidas destinado a fomentar en las empresas productivas «una recuperación equilibrada y sostenida en todo el país luego de la caída de la actividad a causa de la pandemia», según su comunicado.

Desde el organismo financiero informaron sobre la creación de una nueva línea de inversión productiva para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), además de tratamientos especiales para sectores provinciales clave. El programa enfocado en las MiPyMEs se encuentra orientado a apuntalar «principalmente al sector industrial y de servicios» para el período 2021-2022. En este marco, el BCRA obliga a todas las entidades financieras a ofrecer esta nueva línea que tiene como objetivo la creación de créditos por alrededor de $ 450.000 millones antes del 31 de marzo del año entrante. Así, los principales bancos deberán prestar un 7,5% de su cartera de depósitos privados. La línea de créditos consta de dos tipos de financiamiento: uno dedicado a la Inversión en Bienes de Capital, con una tasa del 30% anual y un plazo promedio mínimo de 2 años; y otro para el Capital de Trabajo, con una tasa del 35% anual. Los créditos, a diferencia de ediciones anteriores similares, poseen una serie de beneficios para sectores específicos como el agropecuario y las áreas más damnificadas por los efectos de la pandemia. Estos son:- Todas las MiPyMEs ganaderas tendrán acceso a ambas líneas. Así, podrán requerir ingresar al programa todos los productores de carne y/o leche, incluyendo engorde, pasturas, vientres, genética, galpones, vehículos nacionales, alambrado y aguadas, entre otros.

- Tanto las MiPyMEs como las no MiPyMEs productoras de carne de pollo y/o cerdo podrán acceder a la línea de Inversión en Bienes de Capital a tasa del 30% sin importar el tamaño de la empresa.

- Los sectores de gastronomía, hotelería, servicios culturales y esparcimiento podrán acceder a la Línea de Capital de Trabajo con una tasa del 35% con un plazo de gracia de 6 meses para comenzar a pagar el crédito.

INVAP se incorpora al régímen de la Ley de Economía del Conocimiento, y se anuncia el plan Potenciar Industria Satelital y Aeroespacial

La empresa estatal rionegrina INVAP se transformó en la primera del sector que ingresará al régimen de la Ley de Economía del Conocimiento. La decisión fue confirmada durante un encuentro de trabajo desarrollado en su sede central, donde además se anunció la convocatoria del plan Potenciar Industria Satelital y Aeroespacial.

INVAP se suma al régimen de la Ley de Economía del Conocimiento -sancionada en octubre de 2020- que busca promover nuevas tecnologías, generar valor agregado, fomentar el empleo de calidad, facilitar el desarrollo de pymes y aumentar las exportaciones. “Atrás de cada uno de los proyectos que se llevan adelante en INVAP hay un montón de pequeñas y medianas empresas, hay un motor importante, hay actividad económica que se distribuye en Río Negro y en toda la Argentina”, resaltó el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri, participante del encuentro. “Hacemos voto para que esta provincia continúe afirmando lo que ya se viene desarrollando y que se transformó en una verdadera política de Estado, y dándonos visión para el futuro”, sostuvo el presidente de INVAP, Hugo Albani. Destacó los ocho satélites que se fabricaron en tierras rionegrinas: “Seis de observación de la tierra de órbita baja, liderados por la CONAE, y cuando se crea ARSAT, aparece una clara decisión de ocupar el espacio que Argentina tenía con productos de fabricación nacional, una decisión que hizo posible un desarrollo más avanzado de lo que era una construcción de plataformas satelitales para cubrir órbitas estacionarias”. “Eso generó una capacitación muy grande de trabajo, pudimos transferir mucho conocimiento a pequeñas empresas que arriesgaron su capital en seguir estos emprendimientos, confiando en esta política de Estado que iba a marcar el camino por muchos años y esto nos da mucha visión de futuro y mucha tranquilidad”, completó Albani.Plan Potenciar la Industria Satelital y Aeroespacial

En este mismo marco, la directora nacional de Innovación Abierta, Mariana Piotti, explicó detalles de la convocatoria del plan Potenciar Satelital y Aeroespacial que brindará aportes no reembolsables para fortalecer procesos y servicios en ese sector. Según detalló, el punto clave del programa se da en los diferentes tipos de proyectos que se acompañarán. El primero busca fortalecer los servicios que ya se prestan, el segundo va a estar enfocado a la generación de servicios, productos o prototipos (modalidad individual o colaborativa), el tercero son los proyectos orientados al escalado productivo, y el cuarto es el orientado a plataformas tecnológicas. Los destinatarios son empresas públicas, privadas, mixtas instituciones tecnológicas, centros de investigación, cooperativas y mutuales, entre otros. Se incluyen aportes que van de los $ 18.000.000 por participante individual, hasta un tope de $ 46.000.000 si se presentan en forma conjunta. En esta convocatoria se suma la perspectiva de género “el monto va a aumentar a $ 20.000.000 por participante y $ 50.000.000 cuando los proyectos tengan un impacto en cuestiones de género o el directorio de las empresas que se presenten sea en su mayoría femenino”.

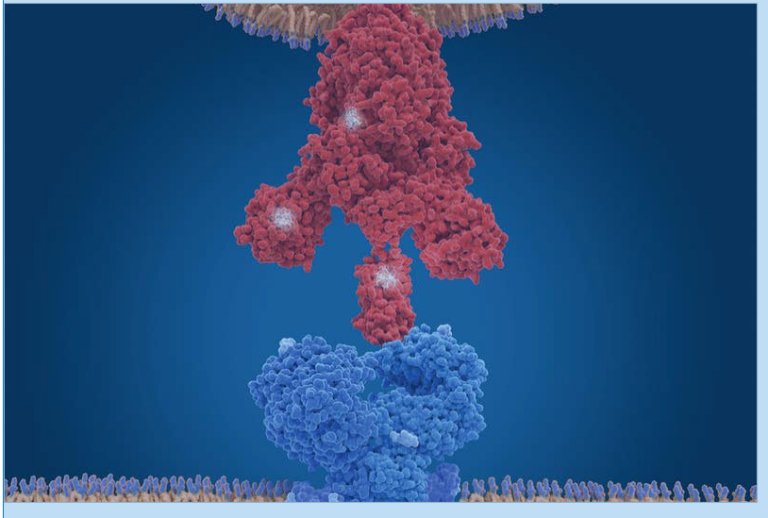

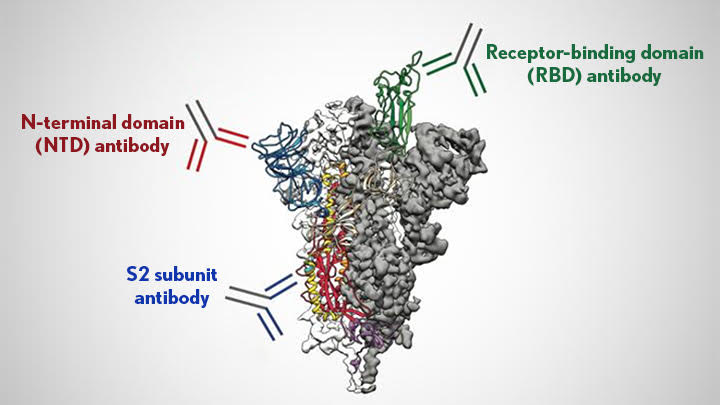

La provincia de Buenos Aires creará un polo tecnológico para ampliar la producción de vacunas y medicamentos

El Ministerio de Salud bonaerense propone transformar el Instituto Biológico de La Plata «Tomás Perón» y crear un polo productivo, científico y tecnológico en el área de la salud. La inversión será de $ 8.680.602.060.

El gobierno de Axel Kicillof presentó un proyecto para de ley para ampliar la producción de vacunas, medicamentos y sueros mediante la transformación del Instituto Biológico de La Plata «Tomás Perón» en un nuevo polo productivo, científico y tecnológico. Se prevé que la construcción y ampliación del complejo permitirá que la provincia produzca más de 400 millones de unidades de medicamentos, vacunas y sueros a través de una inversión de $ 8.680.602.060. El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, expuso en la Cámara de Diputados provincial que esto permitirá «tener mucha más velocidad y capacidad de producción, reducir los costos para el Estado, aumentar la previsibilidad, poder garantizar el acceso a los medicamentos para toda la provincia de Buenos Aires y, también, el desarrollo industrial, que implica más puestos de trabajo». Su puesta en marcha posibilitará «producir 400 millones de comprimidos al año», una cifra que cubrirá las necesidades de tratamiento del 45% de los bonaerenses que tienen cobertura pública exclusiva en materia de salud, aseguró el funcionario. El proyecto prevé la construcción de una planta de vacunas bacterianas, entre ellas, la BCG de uso oncológico, un medicamento de escasa producción y alto costo, lo que permitirá cubrir la demanda nacional de este fármaco e incluso exportarlo. «Uno de los pilares fundantes de este nuevo proyecto del Biológico es una articulación eficiente entre el sector público y privado, en lo científico y tecnológico».Rodolfo Kempf: “La energía debe ser considerada un bien social”

El investigador del Departamento de Combustibles Nucleares y referente en transición energética de la CNEA Rodolfo Kempf habla sobre cómo se puede llevar adelante un reemplazo de las fuentes tradicionales de energía y a la vez generar un desarrollo industrial que acompañe esos cambios.

La irrupción del cambio climático está llevando al mundo a buscar nuevas fuentes de energía que reemplacen el quemado de combustibles fósiles, causantes del efecto invernadero. Esta transición energética necesitará de nuevos modelos de desarrollo industrial y permitirá construir nuevos liderazgos mundiales. Desde el Gobierno, se impulsa una agenda para que la Argentina se pueda incorporar a este movimiento de transición y, a la vez, desarrollar un sector industrial que permita el progreso económico y tecnológico del país orientado a esta misión. Rodolfo Kempf es doctor en Ciencias de los Materiales, investigador principal en el Departamento de Combustibles Nucleares de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y miembro del consejo directivo de ATE-CNEA. Como referente en temas de transición energética dentro de esa institución, en este reportaje señala los desafíos a los que se enfrenta nuestro país en el reemplazo de las fuentes tradicionales de energía y acerca de cuáles son las opciones disponibles para llevar adelante este cambio en las fuentes de producción energética. – El mundo se encuentra en un punto en que el que se busca cambiar su matriz energética y cada vez que esto pasó en la historia surgieron nuevos liderazgos mundiales. ¿Cómo encara la Argentina este proceso? – La Argentina tiene una historia de haberse adelantado en el tiempo en algunos de estos procesos. Uno de los gasoductos más importantes –y de los más extensos del continente– lo inició Gas del Estado, con YPF: son más de 3000 kilómetros desde Comodoro Rivadavia hasta lo que hoy es el AMBA. Hoy, la emergencia climática exige una descarbonización fuerte y aparece la necesidad de un cambio en la matriz energética, de una diversificación que minimice el uso de hidrocarburos. La Argentina es un país periférico, por lo que sería difícil plantearse ser un líder mundial, pero sí somos uno de los tres países en el mundo que están construyendo un reactor modular pequeño, como lo es el CAREM. En la Organización Internacional de Energía Atómica se ha destacado recientemente a la Argentina por el desarrollo y la construcción del CAREM, junto con otros dos países. En ese sentido, estamos liderando y apuntando al concepto de autonomía tecnológica, que es una perspectiva para retomar y afianzar. – La gran mayoría de los molinos eólicos que hay instalados en el país son importados, ya que la gestión anterior favoreció ese modelo pese a que la Argentina tiene un cluster de energía eólica. ¿Todavía hay espacio para ingresar como jugador industrial en este mercado? – Sí, y es fundamental. Hace poco se realizó el salvataje de IMPSA, que tiene capacidades de producción de envergadura. Es una situación virtuosa que hay que fomentar en asociación con el Astillero Río Santiago, que está en condiciones de construir los pilares, mientras que IMPSA podría llevar adelante las aspas de estos molinos. Esos son los elementos fundamentales, a lo que se suma todo el conocimiento del cual INVAP fue un promotor. En el caso de la eólica, está claro que el gobierno de Macri pensó a la energía como un apalancamiento financiero más que como un derecho humano del conjunto de la población y en una posibilidad de industrialización de nuestro país. La Argentina es muy competitiva en eólica, tanto por su historia metalmecánica como por el conocimiento acumulado en la caracterización de campos de viento, así como en diseño. -¿La estatización de IMPSA llegó en un momento ideal? -Claro, porque tuvimos el camino sinuoso con Vicentín. Lo de IMPSA llegó en un momento justo porque la revitalización del mercado interno va a aparecer como una posible salida con la industrialización post-pandemia. Nosotros tenemos que recuperar nuestras mejores experiencias, nuestra historia y nuestra cultura tecnológica. Los conocimientos acumulados son parte de los bienes comunes de nuestro pueblo. Lo de IMPSA puede sumar a lo que en algún momento planteaba Jorge Sábato como una apertura del paquete tecnológico y el desglose de obras y equipamientos que permiten el máximo aporte posible de capacidad e intervención, que permiten la industrialización con la perspectiva de empresas públicas. -En algunos lugares, la energía se considera un derecho de las personas y por eso recibe grandes subsidios, como en el caso de Canadá, mientras que en otros se la considera un activo financiero más. ¿Qué postura debería tomar la Argentina en este debate? -La visión de que es un activo financiero tiene la mirada en la tasa de ganancia de determinadas empresas, ni siquiera en el desagregado del conglomerado industrial. Esto no es exclusivo de nuestro continente. Se suele decir que América Latina es el continente más desigual, con un 70% de pobreza energética, con millones de personas sin acceso a la energía eléctrica, con 8 millones de personas que aún cocinan con biomasa, con leña, rezagos de madera, y, al mismo tiempo, con gran concentración de tierras, donde el 40% del petróleo que se produce se exporta. Tenemos que satisfacer las necesidades del conjunto de la población, en el sentido de que la energía debe ser considerada un bien social y su libre disponibilidad como un derecho humano. La idea de apalancamiento de activos financieros del plan Renov.ar impuso una condición dura de dolarización de tarifas. En ese caso, podemos citar el caso paradigmático de Uruguay, que avanzó mucho en ese esquema de molinos de viento en parques eólicos, que superó la demanda uruguaya y exporta energía y nos la vende más barata de lo que se la cobra a sus pobladores, porque también tuvo la exigencia financiera de la dolarización de la tarifa. -Suena difícil de aplicar teniendo en cuenta que durante el gobierno anterior se aumentaron mucho las tarifas y mucha gente estaba de acuerdo porque pensaba que la energía era muy barata. -Sí, depende de con quién se hablaba. Yo recuerdo un momento en que el 60% de la industria tenía capacidad ociosa. Con el tarifazo pasamos a ser casi neutros en carbono pero sin industrializar. Tener un 60% de capacidad ociosa con el tarifazo del gobierno anterior solo trajo despidos, parálisis económica e incremento de la pobreza. -La transición energética apunta a la electrificación de la matriz y la generación de hidrógeno como vector energético. ¿en qué lugar quedaría Vaca Muerta, que es un yacimiento que necesita muchísimas inversiones? -Lo que se está llevando adelante en Vaca Muerta es una forma de bombeo que es más agresivo con el ambiente que un pozo petrolero convencional, pero no da un salto en calidad. Lo que se busca es avanzar a una transición energética que descarbonice, que permita desarrollos tecnológicos y de industrialización. En ese sentido, tendríamos que poner más el foco en el hidrógeno como vector para desarrollar renovables asociadas. En celdas de combustible de óxido sólido para aprovechamiento del hidrógeno hay mucho desarrollo científico tecnológico básico y, en algunos casos, se llegó a planta piloto. En eso hay que invertir, para que pueda tener una producción masiva industrial y poder incorporarnos en lo que se conoce como el hidrógeno como vector de energía. Tenemos capacidades que nos permitirían diversificar la matriz incorporando al vector hidrógeno pero con soberanía tecnológica y con la capacidad de escalar un proyecto desde el conocimiento básico a la planta piloto, y luego un entramado industrial. Yo pondría el financiamiento ahí. Al mismo tiempo, y en ese mismo sentido, iría con el desarrollo de la cadena del litio. Nuestro país tiene gran cantidad de investigadores e investigadoras en el área electroquímica, en el área de baterías, y tenemos que industrializar en el territorio de origen. Hay que industrializar el noroeste argentino y dar trabajo y calificación para un trabajo digno, como se hizo con el mineral de hierro y Altos Hornos Zapla. La planta piloto de Y-TEC se podría llevar a escala industrial en Salta, Jujuy o Catamarca, lo que nos falta es el complejo tecnológico industrial en el propio territorio de origen y no solo concentrado en el AMBA. -¿Hay que seguir invirtiendo en Vaca Muerta para producir hidrógeno azul o hay que ir directo al hidrógeno verde?

-Hay que ir por una diversificación. Vaca Muerta nos permite tener el conocimiento de la tecnología del fracking. Yo preservaría recursos y hay que mantenerlo para poder tener seguridad energética. Tenemos que tener acceso al gas y ampliar la red troncal, para satisfacer las necesidades nacionales y regionales, pero hasta ahí. El peso del financiamiento hay que ponerlo en las cadenas que vienen después, tanto en el hidrógeno como en el litio.

-La Argentina tiene una historia de desarrollo nuclear asociada a la tecnología CANDU pero en estos momentos se está encarando un proyecto con una nueva tecnología, la Hua Long. Deberíamos seguir apostando a CANDU para lograr una planta con diseño propio o se deberían apuntar todos los esfuerzos al CAREM?

-Podemos considerar a todos como proyectos complementarios. En el caso de la Hua Long, hay que apostar fuerte para que se haga la transferencia de tecnología en el ciclo de combustible, para que no sea como comprar una impresora y después tener que comprar los cartuchos. A la CANDU está planteada mantenerla y reactivar la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP). Hay otros ciclos de combustible en el mundo como el de India, adonde se combina la PWR (reactor de agua presurizada, como el Hua Long) con CANDU. Es un ciclo de combustible que podemos usar en nuestro caso. No hay un antagonismo entre el CAREM, como reactor de diseño nacional, la transferencia de tecnología en el ciclo de combustible de la Hua Long y el proyecto nacional CANDU con la PIAP y los elementos estructurales de los tubos de presión. De hecho, la Argentina ya ha exportado tubos de presión a la India. Nos inscribimos en la transición energética para dejar la dependencia del carbono y eso combina la energía nuclear con fuentes renovables: la nuclear como energía de base para suplir la intermitencia de las renovables. También con almacenamiento energético que nos permitiría tener al litio y al hidrógeno como vectores de energía. Eso sería una matriz energética diversa. En ese sentido, la energía nuclear debe poder integrar los conocimientos de tecnología que venimos aplicando en el CAREM y fortalecerlo como estratégico.

-Las obras del sector nuclear vienen con mucho retraso, tanto el CAREM, la Hua Long, que ya debería estar en construcción, y el almacenamiento en seco de combustibles gastados. ¿A qué se debe?

-Eso está claro que fue por la desidia de la gestión anterior de Energía. Lo que se intentó hacer con el CAREM fue un negociado con la empresa española IECSA, que terminó quebrando. Fue una mala opción y por eso quedaron paralizadas gran parte de las obras del CAREM. Con la nueva CNEA eso se viene reactivando. Había un conflicto latente con la UOCRA y las nuevas autoridades pudieron desactivarlo. El ASECU II (el almacenamiento en seco de combustibles usados), se coordinó entre NASA y CNEA, y se está avanzando. Entiendo que eso tiene que ver con que tuvimos un año y medio de macrismo dentro la CNEA y de la propia NASA. Se mantuvo esa desidia. Con las nuevas autoridades nombradas en CNEA y NASA hay vientos de avance en el CAREM y también en el almacenamiento en seco de los combustibles en el predio de Lima.

-¿Es posible recuperar a los trabajadores que tienen una calificación difícil de conseguir y quedaron muchos años postergados, como en el caso de la PIAP?

-En la PIAP quedaron algo menos de 100 trabajadores y trabajadoras y hubo una política fuerte de despido, encubierto como retiro voluntario. Eso es lo que hay que retomar, fundamentalmente, porque son trabajadores calificados, conocen la planta y pueden hacer la puesta en marcha rápidamente, no hay que volver a formar a la gente. A pesar del año y medio perdido estamos a tiempo de reincorporarlos y volver a armar un plantel preparado para la producción. También hay que destacar que en la unidad de gestión de NASA hubo centenares de despidos. Era el área que estaba preparada para hacer la Hua Long. Esa recuperación del primer conjunto que se estaba armando para esa etapa es un proceso que tenemos por delante.

-¿Hay que seguir invirtiendo en Vaca Muerta para producir hidrógeno azul o hay que ir directo al hidrógeno verde?

-Hay que ir por una diversificación. Vaca Muerta nos permite tener el conocimiento de la tecnología del fracking. Yo preservaría recursos y hay que mantenerlo para poder tener seguridad energética. Tenemos que tener acceso al gas y ampliar la red troncal, para satisfacer las necesidades nacionales y regionales, pero hasta ahí. El peso del financiamiento hay que ponerlo en las cadenas que vienen después, tanto en el hidrógeno como en el litio.

-La Argentina tiene una historia de desarrollo nuclear asociada a la tecnología CANDU pero en estos momentos se está encarando un proyecto con una nueva tecnología, la Hua Long. Deberíamos seguir apostando a CANDU para lograr una planta con diseño propio o se deberían apuntar todos los esfuerzos al CAREM?

-Podemos considerar a todos como proyectos complementarios. En el caso de la Hua Long, hay que apostar fuerte para que se haga la transferencia de tecnología en el ciclo de combustible, para que no sea como comprar una impresora y después tener que comprar los cartuchos. A la CANDU está planteada mantenerla y reactivar la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP). Hay otros ciclos de combustible en el mundo como el de India, adonde se combina la PWR (reactor de agua presurizada, como el Hua Long) con CANDU. Es un ciclo de combustible que podemos usar en nuestro caso. No hay un antagonismo entre el CAREM, como reactor de diseño nacional, la transferencia de tecnología en el ciclo de combustible de la Hua Long y el proyecto nacional CANDU con la PIAP y los elementos estructurales de los tubos de presión. De hecho, la Argentina ya ha exportado tubos de presión a la India. Nos inscribimos en la transición energética para dejar la dependencia del carbono y eso combina la energía nuclear con fuentes renovables: la nuclear como energía de base para suplir la intermitencia de las renovables. También con almacenamiento energético que nos permitiría tener al litio y al hidrógeno como vectores de energía. Eso sería una matriz energética diversa. En ese sentido, la energía nuclear debe poder integrar los conocimientos de tecnología que venimos aplicando en el CAREM y fortalecerlo como estratégico.

-Las obras del sector nuclear vienen con mucho retraso, tanto el CAREM, la Hua Long, que ya debería estar en construcción, y el almacenamiento en seco de combustibles gastados. ¿A qué se debe?

-Eso está claro que fue por la desidia de la gestión anterior de Energía. Lo que se intentó hacer con el CAREM fue un negociado con la empresa española IECSA, que terminó quebrando. Fue una mala opción y por eso quedaron paralizadas gran parte de las obras del CAREM. Con la nueva CNEA eso se viene reactivando. Había un conflicto latente con la UOCRA y las nuevas autoridades pudieron desactivarlo. El ASECU II (el almacenamiento en seco de combustibles usados), se coordinó entre NASA y CNEA, y se está avanzando. Entiendo que eso tiene que ver con que tuvimos un año y medio de macrismo dentro la CNEA y de la propia NASA. Se mantuvo esa desidia. Con las nuevas autoridades nombradas en CNEA y NASA hay vientos de avance en el CAREM y también en el almacenamiento en seco de los combustibles en el predio de Lima.

-¿Es posible recuperar a los trabajadores que tienen una calificación difícil de conseguir y quedaron muchos años postergados, como en el caso de la PIAP?

-En la PIAP quedaron algo menos de 100 trabajadores y trabajadoras y hubo una política fuerte de despido, encubierto como retiro voluntario. Eso es lo que hay que retomar, fundamentalmente, porque son trabajadores calificados, conocen la planta y pueden hacer la puesta en marcha rápidamente, no hay que volver a formar a la gente. A pesar del año y medio perdido estamos a tiempo de reincorporarlos y volver a armar un plantel preparado para la producción. También hay que destacar que en la unidad de gestión de NASA hubo centenares de despidos. Era el área que estaba preparada para hacer la Hua Long. Esa recuperación del primer conjunto que se estaba armando para esa etapa es un proceso que tenemos por delante. AgendAR les ofrece una ficción. No tan ficción: «La Fundación Espacio Limpio»

Radiografía argentina: calidad de vida en pueblos y ciudades

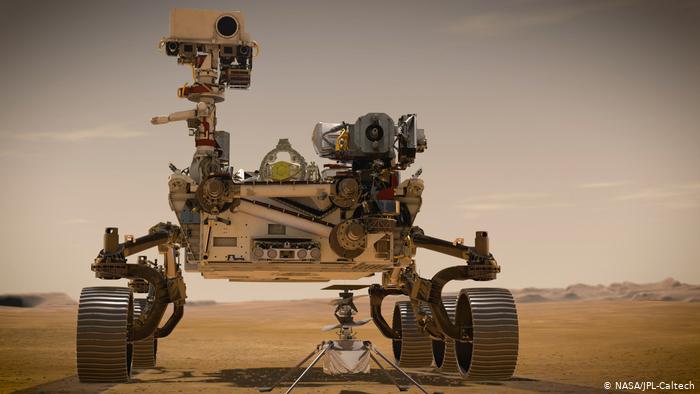

«Perseverance» examina las primeras muestras de suelo marciano

El explorador robótico Perseverance logró recolectar dos muestras de suelo marciano. Tras el análisis inicial, Nasa informó que provienen de rocas, probablemente de origen volcánico, y que contienen toques o pizcas de sales que pueden retener burbujas de agua antigua y que darían pistas de cómo se formó esa área, su historia de agua y si alguna vez hubo vida allí.

“Este es un gran lugar para explorar hábitats antiguos, es un gran lugar para buscar vida. Como una ventaja adicional, justo fuera del borde del cráter Jezero se encuentran algunas de las rocas más antiguas y mejor expuestas en Marte de un período de tiempo incluso mil millones de años antes», destacó Bethany Ehlmann, investigadora del Laboratorio de Propulsión Jet de la Nasa. Se prevé que el Perseverance continúe recolectando muestras de roca y del suelo, y las deposite en tubos del tamaño de lápices. Posteriormente, si todo sale según lo planeado, en 2028, un rover de la Agencia Espacial Europea amartizará en Marte, recogerá las muestras y las traerá de vuelta a nuestro planeta sobre el año 2031. El doctor Scott Hubbard, profesor de la Universidad de Stanford, destacó que “este es un gran paso en lo que la comunidad científica ha querido durante más de 50 años, que es traer muestras del planeta rojo. El primer intento fue una decepción, pero Marte siempre te sorprende”.El gobierno nacional levanta y flexibiliza restricciones sanitarias

Los detalles del nuevo DNU

?Sigue vigente la necesidad de mantener distancia social (de al menos dos metros entre las personas) y el uso de tapabocas en espacios compartidos cerrados y abiertos, pero ya no será necesario cuando se circule al aire libre a más de dos metros de distancia de otras personas. ?Para reducir la circulación del coronavirus continúa siendo necesario ventilar los ambientes en forma adecuada y constante e higienizarse las manos frecuentemente. ?Todas las actividades deberán realizarse según los protocolos y las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ?En ningún caso podrán circular las personas que revistan la condición de “caso confirmado”, “caso sospechoso” o “contacto estrecho” de COVID-19. ?Se autorizará la realización de actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario que deberán cumplir, además de los protocolos de las autoridades sanitarias, con ciertas condiciones. -Los viajes grupales de egresados y egresadas, de estudiantes o similares, deberán contar con autorización de las jurisdicciones provinciales de destino y permanencia; todas las personas integrantes del contingente deberán contar con un test de antígeno negativo al embarcar; al regreso deberán realizar un test de antígeno previo al abordaje del transporte de regreso. En caso de resultar positivo alguno de los tests se coordinará con las autoridades locales para el aislamiento de los casos y sus contactos estrechos. Además, aquellas personas que no cuenten con esquema completo de vacunación 14 días previos al inicio del viaje, deberán realizar un aislamiento de siete días y, por su cuenta, un nuevo testeo que deberá ser informado al Sistema Nacional de Vigilancia por el laboratorio. El control de la realización del testeo estará a cargo de la empresa de viajes. -En los viajes grupales de jubilados y jubiladas todo el contingente deberá presentar esquema de vacunación completo ocurrido por lo menos 14 días previos al inicio del viaje. -Las actividades en discotecas, locales bailables o similares que se realicen en espacios cerrados, podrán utilizar, como máximo, el 50 por ciento de la capacidad autorizada. Además, deberán requerir a quienes concurran esquema completo de vacunación ocurrido al menos 14 días antes. -En el caso de los salones de fiestas, alternativamente al esquema de vacunación, podrán solicitar un test diagnóstico negativo realizado con una antelación no mayor a 48 horas. -Los eventos masivos de más de mil personas en espacios cerrados podrán utilizar, como máximo, el 50 por ciento de la capacidad autorizada y deberán requerir el esquema de vacunación completo o al menos una dosis de vacuna más test diagnóstico negativo. Si el evento se realiza al aire libre podrán deberán requerir a las personas concurrentes mayores 18 años que cuenten con al menos una dosis de vacuna aplicada. ?Los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán establecer medidas sanitarias temporarias y focalizadas adicionales con la finalidad de contener los contagios por COVID-19. ?Las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, turísticas, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales deberán realizarse cumpliendo un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ?Los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar la salud de los trabajadores y las trabajadoras. ?Solo estarán dispensados del deber de asistencia al lugar de tareas, con carácter excepcional, los trabajadores y las trabajadoras a los que comprende el artículo 3°, incisos V y VI, de la Resolución 627/20 del Ministerio de Salud, es decir, personas con inmunodeficiencias: congénita, asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica) y desnutrición grave, VIH dependiendo del status y personas con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis; pacientes oncológicos y trasplantados: con enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa, con tumor de órgano sólido en tratamiento y trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos. ?Se establece la presencialidad en el trabajo para las y los agentes de todas las jurisdicciones, organismos y entidades de la Administración Pública Nacional. ?Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán realizar, en forma conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias. ?Se prorroga hasta el día 31 de octubre de 2021 inclusive, la vigencia del Decreto N° 274/20, y sus sucesivas prórrogas. Quedan exceptuadas de la prohibición de ingreso establecida en el artículo 1° del decreto precedentemente citado, las personas nacionales o residentes de países limítrofes, siempre que cumplan con las indicaciones, recomendaciones y requisitos sanitarios y migratorios para el ingreso y permanencia en el país establecidos o que se establezcan en el futuro. ?Sin perjuicio del citado decreto se podrán establecer excepciones a las restricciones de ingreso al país con el objeto de implementar actividades que se encuentren autorizadas o para las que requieran autorización los Gobernadores o las Gobernadoras o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ello, las autoridades locales deberán presentar un protocolo de abordaje integral aprobado por la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplir las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse. ?A partir del 1° de noviembre de 2021, se restablece el ingreso al territorio nacional de extranjeros no residentes, siempre que cumplan con los requisitos migratorios y sanitarios vigentes o que se establezcan en el futuro. El mismo se realizará por los corredores seguros establecidos en los términos del artículo 16 del Decreto N° 260/20 ?El Jefe de Gabinete de Ministros puede suspender o modificar las normas previstas, de acuerdo a la evaluación del riesgo epidemiológico y sanitario y del avance de la vacunación contra la COVID-19, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional. ?El Ministerio de Salud definirá los corredores seguros aéreos, marítimos, fluviales y terrestres, determinando los puntos de entrada al país, trayectos o lugares que reúnen las mejores capacidades para responder a las necesidades sanitarias y epidemiológicas, los cuales serán notificados a las autoridades competentes para su implementación. Mientras esté vigente la prohibición de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes en el país, la Dirección Nacional de Migraciones podrá autorizar el tránsito vecinal fronterizo cuando se verifiquen las condiciones epidemiológicas y los requisitos que la autoridad sanitaria nacional considere necesarios.Salud en deuda: los controles cardiológicos todavía no alcanzan los niveles previos a la pandemia

Las consultas por emergencias, internaciones, operaciones y controles de enfermedades cardiovasculares disminuyeron durante 2020 y principios de 2021 como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Si bien se están recuperando, aún no alcanzan los niveles pre pandémicos, por lo que especialistas convocan a «retomar los cuidados del corazón».

«La cuarentena y el confinamiento impuestos por la pandemia de Covid-19 más el temor de la gente al contagio se tradujeron no sólo en un abandono de las consultas programadas al médico, sino que también contribuyeron al empeoramiento de algunos factores de riesgo», señaló a Oscar Mendiz, director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario Fundación Favaloro, y jefe del Departamento de Cardiología Intervencionista. Según un relevamiento realizado por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento (Adecra+Cedim), durante abril y mayo de 2020 disminuyeron 74% las consultas por emergencias, 73% por cirugías generales y 62% por anginas de pecho o síndromes coronarios agudos. También se redujo 46% la cantidad de personas que ingresaron por accidentes cerebrovasculares (ACV) y 16% las prestaciones de quimioterapia y radioterapia.«Todavía hay algunas actividades que están por debajo si se compara con 2019: por ejemplo, en las internaciones generales»«Estas estadísticas se fueron recuperando pero todavía hay algunas actividades que están por debajo si se compara con 2019; por ejemplo, en las internaciones generales», describió Mendiz, uno de los profesionales que asesoró en la página de consulta gratuita cuidandotucorazon.com El especialista señaló que «esta disminución de consultas y llamadas al servicio de emergencia han aumentado en todo el mundo la mortalidad cardiovascular y, más aún, los pacientes que llegaron al hospital tuvieron una mortalidad mayor que los que se habían internado en igual periodo del año previo, lo que significa que llegaron tarde». «Pero más allá de los que ya fallecieron por llegar tarde, la falta de controles de las patologías crónicas –sobre todo de las que tiene gran mortalidad como la estenosis valvular aórtica severa– seguramente van a tener impacto a largo plazo», agregó. Mendiz advirtió que mucho más de lo que suceda con el control de los factores de riesgo, como los pacientes que aumentaron su peso, que no controlaron su hipertensión, colesterol o diabetes, «van a tener una afectación en sus órganos que no podemos todavía cuantificar, pero que sabemos que tendrá un impacto en cantidad y calidad de vida por muchos años». En el mismo sentido, el cardiólogo Mario Boskis, miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), señaló que «no hay duda que la pandemia generó un trastorno importante en nuestro estilo de vida alterando nuestras rutinas, lo que llevó en muchos casos a descuidar nuestra salud cardiovascular». «La enfermedad cardiovascular en Argentina (y en el mundo) es la primera causa de muerte y produce cerca de cien mil fallecimientos anuales», agregó este experto. «No sólo concurrimos menos a las consultas médicas preventivas, ya sea por el aislamiento obligatorio o por el temor a contagiarse, sino también dejamos de hacer actividad física y descuidamos hábitos alimentarios», coincidió el especialista, quien advirtió que «si bien no hay datos unificados a nivel nacional, desde la SAC se estimó una caída cercana al 50% en la internación en Unidad Coronaria en hospitales públicos y privados entre el inicio de la pandemia y junio de 2020». «No concurrir a una guardia ante la presencia de síntomas lleva a la posibilidad de que estos pacientes puedan fallecer fuera del ámbito hospitalario, lo que genera un exceso de muertes que se podrían haber evitado con la consulta», añadió. Consultas pre pandemia Juan Furmento, jefe de Emergencias del Instituto Cardiovascular (ICBA), detalló que en relación al período prepandemia actualmente están atendiendo 10% menos de consultas en guardia. «Sin embargo, el porcentaje de pacientes que se internan pasó del 9 al 20%, lo que indica una mayor gravedad de las consultas«, precisó. Juan Pablo Costabel, jefe de Unidad Coronaria de la misma institución, alertó que «si bien esta situación (el descenso de consultas y controles) se ha ido recomponiendo en los últimos meses, todavía no llegamos a los niveles prepandemia, lo que nos impulsa a insistir con la concientización sobre el cuidado del corazón». Según la Federación Argentina de Cardiología (FAC), entre 2000 y 2010 se había logrado reducir un 22% la mortalidad cardiovascular en Argentina «gracias a la implementación de programas de prevención, diagnóstico con avanzadas técnicas de imagen cardíaca y un óptimo y renovado intervencionismo cardiovascular». «Estos avances se vieron afectados por la pandemia de Covid», indicó Eduardo Perna, presidente de la FAC, y enfatizó que «los servicios de emergencia de los centros de salud están preparados para atender pacientes con la protección necesaria» y alentó a la población a no dejar de realizar una consulta por pensar que se va a contagiar. En este sentido, Boskis también alentó a retomar controles: «Con la disminución de casos de Covid-19 en Argentina y el relajamiento de las restricciones, se vislumbra la posibilidad de entrar, con mucha cautela, a una nueva normalidad; mientras tanto, actuemos responsablemente, manteniendo las medidas de cuidado e incluyendo a nuestro corazón en ellas». Pero más allá de volver a las consultas y controles, muchas personas también se encuentran retomando la actividad física, para lo cual Analía Aquieri, cardióloga del Departamento de Cardiología del Hospital de Clínicas, recomendó «realizar controles clínicos cardiológicos». Entre las situaciones que se presentan hoy en los consultas, Aquieri describió que «es frecuente que nuestros pacientes nos refieran palpitaciones; muchas veces este síntoma no se traduce en un problema grave de salud, pero debemos tener en cuenta que puede estar asociado a una secuela post Covid-19, e investigar mediante estudios específicos».

Embraer presentó su nuevo turbohélice. La oportunidad que perdió Argentina

Embraer, el fabricante aeronáutico brasileño, presentó a las compañías estadounidenses su nuevo turbohélice en el mercado con menos asientos de los que fueron anunciados al público.

La inédita aeronave aún sin nombre que llevará el fuselaje de los populares E-Jets, con configuración de alas y motores similares al del CBA-123, representa un movimiento muy importante deEmbraer, que busca reemplazar con este modelo a los primeros ERJ, precisamente al E135 y al E145. El ERJ representa uno de los hitos históricos de Embraer, ya que gracias a ese modelo, el fabricante había logrado ingresar de lleno en el mercado norteamericano, el más grande de la aviación global regional. En aquel momento, la aeronave fue fabricada para ese tipo de mercado, con un máximo de 50 asientos, ya que había un tope de peso que le impedía superar ese número y que existía un acuerdo definido por los sindicatos de pilotos, en el cual estaba dictaminada esa cantidad como límite. En rutas menos densas y sin un reemplazo muy claro, todos los ERJ-135/145 y sus competidores canadienses CRJ-100/200 siguen operando al día de hoy. Se trata de aeronaves de los años 90, con proyectos compartidos de jets ejecutivos y que ya demuestran a flor de piel el paso de los años. Por consiguiente, Embraer busca que su nuevo turbohélice sea la perfecta elección natural para la renovación de cualquier flota. La presentación formal en Estados Unidos se dio este lunes 27, en la reunión anual de la Asociación Regional de Aerolíneas de EE.UU.: La idea principal es la de seguir gran parte de la estrategia del competidor: tomar una aeronave de 70 asientos y reconfigurarla a 50, cumpliendo de igual forma con las clausulas del gremio de pilotos que limitan a las unidades por categoría de capacidad.Nota de AgendAR:

Este avión es la versión actual del Embraer/FMA CBA 123 Vector. Un avión turbohélice diseñado en los ’80 para servicios regionales, que podía llevar hasta 19 pasajeros. Fue desarrollado por un consorcio entre Embraer y la entonces Fábrica Militar de Aviones, FAdeA. Por eso lleva «CBA» en su nombre, las siglas de «Cooperación Brasil-Argentina». El avión fue uno de los turbohélice más modernos de su tiempo, que incluía novedades tecnológicas en cuanto a aviónica, aerodinámica y propulsión. La única diferencia estructural entre estos aviones separados por tres décadas son las turbohélices en posición «puller», en lugar de «pusher». Si ahorran suficiente combustible, este diseño va a andar muy bien en cabotaje entre aeropuertos de ciudades chicas y medianas. Conceptualmente es algo muy nuevo: bajarse del motor turbofan al turboprop, del alto consumo de combustible al ahorro, de los 900 km/h a los 600 de velocidad crucero, y del esquema «hub & spoke», con grandes aeopuertos de transbordo, a los viajes punto a punto entre aeropuertos chicos. Lo que enfurece a quienes quieren una industria aeronáutica argentina es que el CBA 123 se hizo en sociedad entre el Área de Materiales de la FAA y Embraer. Había dos prototipos recorriendo ferias aeronáuticas, y centenares de pedidos de informes por parte de aerolíneas chicas. Era revolucionario entonces por el precio del combustible, y vuelve a serlo hoy por el impacto de emisiones de gases invernadero y la saturación de los trasbordos, y sus esperas. Bastó que coincidieran Fernando Collor de Melo en Brasil y Carlos Menem en Argentina para archivar el proyecto. Ahora Embraer lo reflota sola: ya no nos necesita.«El mundo desperdicia 17% de los alimentos que produce, mientras 811 millones de personas sufren hambre»

La falta de alimentos, el hambre y la desnutrición afectan a todos los países del mundo, alerta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), haciendo un llamado urgente a reducir la cantidad de alimentos que se desperdician.

De acuerdo con datos de la FAO, 931 millones de toneladas o el 17% de los alimentos que se produjeron en 2019 acabaron en la basura de las familias, los comercios minoristas, los restaurantes y otros actores del rubro de la alimentación. En tanto, hoy 811 millones de personas padecen hambre y 132 millones enfrentan inseguridad alimentaria y nutricional, debido a la pandemia de COVID-19. En términos de dinero, la pérdida de alimentos anual se estima en 400.000 millones de dólares. Asimismo, la FAO recalcó que los alimentos que no se consumen suponen un desperdicio de recursos como la tierra, el agua, la energía, el suelo, las semillas y otros insumos utilizados para su producción.El 17% de los alimentos que se produjeron en 2019 acabaron en la basuraLa directora adjunta de Desarrollo Económico y Social de la FAO, Nancy Aburto, explicó en una conferencia de prensa en Ginebra que el problema del desperdicio de alimentos es mundial y que no se limita a las naciones ricas. “La inseguridad alimentaria, el hambre y la desnutrición afectan a todos los países del mundo, ninguno está exento. Unos 811 millones de personas sufren hambre; 2000 millones tienen deficiencias de micronutrientes, es decir, deficiencias de vitaminas y minerales; y millones de niños padecen retraso del crecimiento y emaciación, formas mortales de desnutrición”, detalló. La funcionaria advirtió que, debido a su alto costo, las dietas saludables están fuera del alcance de la gran mayoría de las personas de todas las regiones del mundo, incluida Europa. Asimismo, afirmó que los países necesitan adoptar herramientas innovadoras para reducir el desperdicio, y citó como ejemplo los nuevos empaquetados que pueden prolongar la vida útil de muchos alimentos o las aplicaciones para teléfonos inteligentes que acercan a los consumidores y a los productores, acortando el tiempo entre la cosecha y el consumo del alimento. “La inseguridad alimentaria, el hambre y la desnutrición afectan a todos los países del mundo, ninguno está exento. Unos 811 millones de personas sufren hambre; 2000 millones tienen deficiencias de micronutrientes, es decir, deficiencias de vitaminas y minerales; y millones de niños padecen retraso del crecimiento y emaciación, formas mortales de desnutrición”, advirtió la directora Aburto.

Entidades empresarias bonaerenses plantean el rescate de las pymes que tuvieron que cerrar

Las entidades empresarias de la provincia de Buenos Aires, que agrupan sobre todo a las pymes, quieren impulsar la radicación de la producción donde está la materia prima o su mercado, con la meta de “abrir el Conurbano”, generando productividad en las economías regionales.

“La creación de parques industriales es una de las políticas a incentivar”, subrayó Guillermo Siro, presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires – CEPBA. El dirigente empresario pidió, además, promover el Puerto y la zona franca de La Plata, como así también la unión de empresas por sector y región, para promover la especialización en un trabajo conjunto con universidades y formar profesionales. “Pero el problema principal y más urgente son las empresas que cerraron por la pandemia y están en condiciones de reabrir, pero están fuera de los programas de los gobiernos. Esos programas consisten principalmente en subsidios de tasas pero siempre en el marco de créditos blandos bajo el régimen de la normativa del Banco Central y la Ley de entidades Financieras, que es de la epoca de la dictadura”. “Hay que generar un amplio programa de reapertura y recuperación de pymes y puestos de trabajo que por la pandemia y las medidas de macroeconomía cerraron sus puertas y están con cheques rechazados, juicios laborales e impositivos y demás problemas propios de un cierre no voluntario y que los excluyen del «scoring» para acceder a créditos y programas del Gobierno». Tampoco los ANR (aportes no reembolsables) se direccionan para estas pymes. Y las entidades empresarias saben cuáles valen la pena recuperar ya que son parte de las cadenas devalor”, agregó el titular de CEPBA.

«Abran paso a una vacuna argentina» – 2° parte

La china Sinovac o Coronavac, 51% de eficacia, pero la vacuna más vendida del planeta

Nuestro plan B resultó mejor que el de Chile y Uruguay sólo en eficacia vacunal (79% Sinopharm, 91% Sputnik-V), pero no en certeza de provisión: la Sinovac en julio de este año seguía siendo la vacuna anticovid más vendida en el planeta, con más de 1000 millones de dosis aplicadas. En cambio los atrasos de llegada de la Sinopharm y la Sputnik-V fueron desastrosos. Corolario: la mejor vacuna es la que existe.

Sin embargo, salimos no tan mal de esta segunda rodada. La estrategia argentina se reconvirtió a vacunar a una sola dosis al máximo posible de ciudadanos con vacunas buenas, y esperar meses la llegada de la 2da dosis. Eso también fue puro plan C de Vizzotti. No lo puede patentar, sin embargo. Lo tuvo que improvisar también el Reino Unido por similares causas, visto que la segunda dosis de su propia vacuna (AstraZeneca) no llegaba nunca a Gran Bretaña desde su lugar de fabricación (Bélgica).

El club de rábulas mediáticos que en AgendAR denominamos “las viudas de Pfizer” le cayó con furia a Vizzotti, y también lo hicieron algunos caciques de su palo que rompen fácil el boludómetro. En general, las mismas personas que meses antes en 2020 habían chillado contra la vacuna rusa “por floja de papeles”.

En boca de gente insospechada de leer revistas de medicina clínica, especialmente la británica “The Lancet”, la Sputnik-V no les disgustaba tanto por errores de documentación como por denominación de origen.

The Lancet es uno de los 3 “journals” médicos más prestigiosos del mundo, y a 198 años de fundado, el más viejo. Con la Organización Mundial de la Salud (OMS) paralizada por una cinchada de lobbies diplomáticos y corporativos, The Lancet asumió por default el rol de puntuar con objetividad la eficacia de las vacunas. Desde esa autoridad informal pero hoy más acatada que la de la OMS, echó la primera rociada de agua bendita sobre los números presentados por los rusos.

Con el diario del lunes, publicación que las citadas viudas de Pfizer leen con menos dificultad, la opción de Vizzotti por la Sputnik-V y luego la postergación de segundas dosis fueron decisiones científicas, inevitables y oportunas.

¿Pero entonces era mejor plan B tener una vacuna relativamente mala pero más abundante como la Sinovac? Es la pregunta del millón, y hoy la respuesta –según los muertos por millón en Uruguay y Chile- es el “sí” dubitativo de quien ve el fotograma, pero ignora cómo sigue la película.

Habrá que repreguntarse eso dentro de tres meses. Y es que con la cepa delta, nacida del desastre de la India, hay una fuerza nueva que vino disparando los contagios en todo el planeta. Quizás la soporten mejor quienes hayan recibido vacunas de blindaje más grueso. No se sabe.

Al comparar la situación argentina actual con la de 2020, como predice un estudio estadístico de los hermanos Olszcevicki accesible aquí, debería haber menos ingresados a terapia intensiva, menos gente en respirador, y menos muertes. Esa predicción empieza a verificarse.

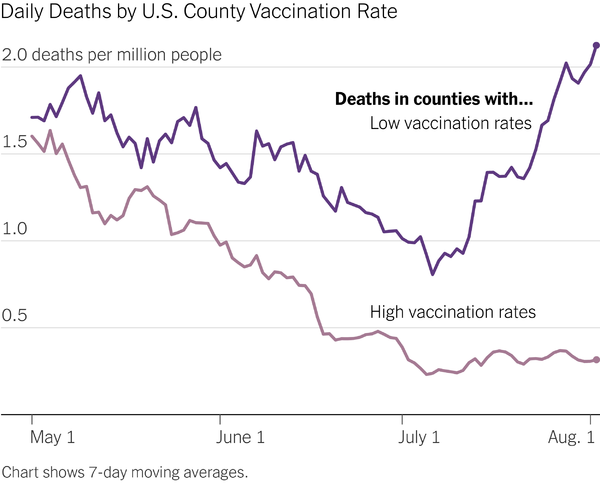

En EEUU a los contagios con delta de los vacunados los llaman “breakthrough cases”. El Science Times del 7 de septiembre los cuantifica como raros: de 1 chance en 5.000 por día a una en 10.000 por día, según cada región. Pero añade que en los estados menos vacunados las chances de “breakthrough” son cuatro veces mayores que en los más vacunados.

La china Sinovac o Coronavac, 51% de eficacia, pero la vacuna más vendida del planeta

Nuestro plan B resultó mejor que el de Chile y Uruguay sólo en eficacia vacunal (79% Sinopharm, 91% Sputnik-V), pero no en certeza de provisión: la Sinovac en julio de este año seguía siendo la vacuna anticovid más vendida en el planeta, con más de 1000 millones de dosis aplicadas. En cambio los atrasos de llegada de la Sinopharm y la Sputnik-V fueron desastrosos. Corolario: la mejor vacuna es la que existe.

Sin embargo, salimos no tan mal de esta segunda rodada. La estrategia argentina se reconvirtió a vacunar a una sola dosis al máximo posible de ciudadanos con vacunas buenas, y esperar meses la llegada de la 2da dosis. Eso también fue puro plan C de Vizzotti. No lo puede patentar, sin embargo. Lo tuvo que improvisar también el Reino Unido por similares causas, visto que la segunda dosis de su propia vacuna (AstraZeneca) no llegaba nunca a Gran Bretaña desde su lugar de fabricación (Bélgica).

El club de rábulas mediáticos que en AgendAR denominamos “las viudas de Pfizer” le cayó con furia a Vizzotti, y también lo hicieron algunos caciques de su palo que rompen fácil el boludómetro. En general, las mismas personas que meses antes en 2020 habían chillado contra la vacuna rusa “por floja de papeles”.

En boca de gente insospechada de leer revistas de medicina clínica, especialmente la británica “The Lancet”, la Sputnik-V no les disgustaba tanto por errores de documentación como por denominación de origen.

The Lancet es uno de los 3 “journals” médicos más prestigiosos del mundo, y a 198 años de fundado, el más viejo. Con la Organización Mundial de la Salud (OMS) paralizada por una cinchada de lobbies diplomáticos y corporativos, The Lancet asumió por default el rol de puntuar con objetividad la eficacia de las vacunas. Desde esa autoridad informal pero hoy más acatada que la de la OMS, echó la primera rociada de agua bendita sobre los números presentados por los rusos.

Con el diario del lunes, publicación que las citadas viudas de Pfizer leen con menos dificultad, la opción de Vizzotti por la Sputnik-V y luego la postergación de segundas dosis fueron decisiones científicas, inevitables y oportunas.

¿Pero entonces era mejor plan B tener una vacuna relativamente mala pero más abundante como la Sinovac? Es la pregunta del millón, y hoy la respuesta –según los muertos por millón en Uruguay y Chile- es el “sí” dubitativo de quien ve el fotograma, pero ignora cómo sigue la película.

Habrá que repreguntarse eso dentro de tres meses. Y es que con la cepa delta, nacida del desastre de la India, hay una fuerza nueva que vino disparando los contagios en todo el planeta. Quizás la soporten mejor quienes hayan recibido vacunas de blindaje más grueso. No se sabe.

Al comparar la situación argentina actual con la de 2020, como predice un estudio estadístico de los hermanos Olszcevicki accesible aquí, debería haber menos ingresados a terapia intensiva, menos gente en respirador, y menos muertes. Esa predicción empieza a verificarse.