El Senado declaró de interés el reactor RA-10 que se construye en Ezeiza. Hay una historia interesante

La Asociación de Cooperativas Argentinas, de víctima a dueña de Vicentin

La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) -que reúne a 140 cooperativas agropecuarias y 50.000 productores rurales- practica su expansión a lo China: sigilosa, calculadora y penetrante, dice el periodista Facundo Borrego en el portal Letra P.

Esta forma paciente para ampliar su espalda agroexportadora la sostiene, incluso, cuando algo inesperado rompe todos los esquemas, como sucedió con el default de la cerealera Vicentin, de quien resultó ser el mayor acreedor privado con 5.000 millones de pesos. Con un estilo por momentos inadvertido, enmarcó el problema en su hoja de ruta para convertirse, 17 meses después del estallido, en damnificada y dueña a la vez, luego de blanquear sus intenciones de comprar parte del paquete accionario de la agroexportadora. En diez meses la entidad cooperativa cumplirá 100 años de vida y, probablemente, coincida con el punto más alto de su desarrollo estructural. Para ese entonces puede tener a tiro junto a Viterra Argentina S.A., del grupo francés Glencore, y a Molinos Río, del Grupo Pérez Companc, hasta el 90% de las acciones de la cerealera concursada y dar inicio a una nueva Vicentin. ACA se movió distinto al resto de los acreedores desde el comienzo. Al mes de la cesación de pagos y antes de que la cerealera solicitara el concurso, se hizo cargo de la deuda de cada una de las 150 cooperativas del agro asociadas a cambio de la subrogación para negociar la acreencia. Además tuvo intenciones de avalar el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) previo al concurso que juntó rechazos y quedó en la nada. Cuando el anuncio de Alberto Fernández sobre la expropiación de Vicentin explotó la agenda política, rompió su perfil bajísimo para oponerse abiertamente. Poco después, coqueteó con los planes de una empresa mixta, en momentos en que la intervención provincial de Omar Perotti estaba en pie. Es decir, fue de los pocos acreedores que quería una salida productiva y empezar a recuperar lo perdido. Si bien fue una de las que motorizaron una auditoría forense para detectar posibles fraudes de la cerealera y se acercó al veedor / interventor judicial Andrés Shocron, no mostró una cara hostil como sí lo hizo el Banco Nación y la banca internacional. Hay que tener en cuenta que una de sus grandes socias es la Unión Agrícola Avellaneda Cooperativa, ubicada en el pueblo de los Vicentin. Ese andar sin extremos la encontró operando a fasón las plantas de Vicentin al punto de convertirse hoy en día en un pulmón de la cerealera que está impedida de operar. Todo esto fue logrando un posicionamiento que, entre los vaivenes del concurso y los cambios internos en Vicentin, terminó colocándola de los dos lados del mostrador con la propuesta de compra de la cerealera.

Para la concursada es determinante que ACA sea una de las compradoras porque le da un aval extra a sus planes. “Que el actor privado con más acreencias a cobrar apueste a la nueva Vicentin transmite plena confianza en el resto de los acreedores. Las condiciones de semejante negociación con suerte podrían conocerse una vez concretada la venta.

La comisión de seguimiento del caso compuesta por legisladoras y legisladores de Santa Fe intentó varias veces reunirse con la directiva de la cooperativa pero no tuvo respuestas, como sí de otras piezas, incluso la cerealera. “La posición de ACA ha sido ambigua. Quisimos saber su punto de vista, incluso porque Sergio Nardelli, dueño de Vicentin, nos comentó que estuvieron en negociación antes del default”, comenta el diputado Frente Social y Popular, Carlos Del Frade.

Una compañía creada desde cero o una Vicentin renovada no es la cuestión de fondo, porque ACA igualmente saldrá ganando. Podrá capitalizar la deuda y quedarse con activos de valor como plantas procesadoras, y así seguir con su expansión exportadora que habitualmente la tiene en los últimos lugares del top ten de agroexportadores. Además, sigue apostando al negocio del bioetanol a base de maíz con su planta cordobesa ACA BIO. La segmentación que propuso el proyecto de Máximo Kirchner para privilegiar pymes y reducirles cupo a las grandes generó un lobby fuerte en su sector.

Se puede decir que supo neutralizar la atomización que por definición tiene el cooperativismo y moverse como una compañía grande. Hoy tiene dos puertos a pocos kilómetros de Rosario, y uno en la bonaerense Quequén. El ubicado en Timbúes lo inauguró en julio de 2020, cuando había bajado un poco el fragor por la intención del Gobierno de expropiar Vicentin. Los 140 millones de dólares invertidos fueron un cartel que el Presidente no se quiso perder y llenó de elogios a la economía cooperativista, de la cual dijo ser “un enorme admirador”.

Esa suerte de transversalidad, que en 20 días pasó de criticar al Gobierno por la expropiación a abrirle la mesa para inaugurar el puerto en Timbúes, es característica de su despliegue en el terreno político. Es que si bien toda firma de semejante tamaño no puede permanecer ajena a los círculos de poder, sus intereses parecen ser más cooperativos y técnicos, y no tanto de trasfondo político.

Se llevó medianamente bien con Raúl Alfonsín, confrontó con el modelo menemista y fue armoniosa con el kirchnerismo hasta la resolución 125. Esto se explica fácilmente en el vínculo institucional estrecho con Coninagro, entidad rural con el menor espesor político e ideológico de las que integran la Mesa de Enlace. De ahí se impulsó al ex secretario de Agricultura de la Nación del gobierno actual, Julián Echazarreta.

Coninagro no tiene incidencia política como sí sucede con la Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), o la propia Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), cuestión que quedó en evidencia al no plegarse a algunos paros. En esta línea, ACA aplica pragmatismo sobre ideología, aunque en ocasiones apremiantes deja en claro su postura, como con la expropiación y también con la Hidrovía, al oponerse a que el Estado se encargue del peaje.

Aquel fatídico 5 de diciembre del default de Vicentin puede terminar siendo, al final de la novela, una oportunidad de expansión para ACA a diferencia del resto de los acreedores que con suerte podrán cobrar su deuda licuada y a destiempo.

Todo esto fue logrando un posicionamiento que, entre los vaivenes del concurso y los cambios internos en Vicentin, terminó colocándola de los dos lados del mostrador con la propuesta de compra de la cerealera.

Para la concursada es determinante que ACA sea una de las compradoras porque le da un aval extra a sus planes. “Que el actor privado con más acreencias a cobrar apueste a la nueva Vicentin transmite plena confianza en el resto de los acreedores. Las condiciones de semejante negociación con suerte podrían conocerse una vez concretada la venta.

La comisión de seguimiento del caso compuesta por legisladoras y legisladores de Santa Fe intentó varias veces reunirse con la directiva de la cooperativa pero no tuvo respuestas, como sí de otras piezas, incluso la cerealera. “La posición de ACA ha sido ambigua. Quisimos saber su punto de vista, incluso porque Sergio Nardelli, dueño de Vicentin, nos comentó que estuvieron en negociación antes del default”, comenta el diputado Frente Social y Popular, Carlos Del Frade.

Una compañía creada desde cero o una Vicentin renovada no es la cuestión de fondo, porque ACA igualmente saldrá ganando. Podrá capitalizar la deuda y quedarse con activos de valor como plantas procesadoras, y así seguir con su expansión exportadora que habitualmente la tiene en los últimos lugares del top ten de agroexportadores. Además, sigue apostando al negocio del bioetanol a base de maíz con su planta cordobesa ACA BIO. La segmentación que propuso el proyecto de Máximo Kirchner para privilegiar pymes y reducirles cupo a las grandes generó un lobby fuerte en su sector.

Se puede decir que supo neutralizar la atomización que por definición tiene el cooperativismo y moverse como una compañía grande. Hoy tiene dos puertos a pocos kilómetros de Rosario, y uno en la bonaerense Quequén. El ubicado en Timbúes lo inauguró en julio de 2020, cuando había bajado un poco el fragor por la intención del Gobierno de expropiar Vicentin. Los 140 millones de dólares invertidos fueron un cartel que el Presidente no se quiso perder y llenó de elogios a la economía cooperativista, de la cual dijo ser “un enorme admirador”.

Esa suerte de transversalidad, que en 20 días pasó de criticar al Gobierno por la expropiación a abrirle la mesa para inaugurar el puerto en Timbúes, es característica de su despliegue en el terreno político. Es que si bien toda firma de semejante tamaño no puede permanecer ajena a los círculos de poder, sus intereses parecen ser más cooperativos y técnicos, y no tanto de trasfondo político.

Se llevó medianamente bien con Raúl Alfonsín, confrontó con el modelo menemista y fue armoniosa con el kirchnerismo hasta la resolución 125. Esto se explica fácilmente en el vínculo institucional estrecho con Coninagro, entidad rural con el menor espesor político e ideológico de las que integran la Mesa de Enlace. De ahí se impulsó al ex secretario de Agricultura de la Nación del gobierno actual, Julián Echazarreta.

Coninagro no tiene incidencia política como sí sucede con la Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), o la propia Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), cuestión que quedó en evidencia al no plegarse a algunos paros. En esta línea, ACA aplica pragmatismo sobre ideología, aunque en ocasiones apremiantes deja en claro su postura, como con la expropiación y también con la Hidrovía, al oponerse a que el Estado se encargue del peaje.

Aquel fatídico 5 de diciembre del default de Vicentin puede terminar siendo, al final de la novela, una oportunidad de expansión para ACA a diferencia del resto de los acreedores que con suerte podrán cobrar su deuda licuada y a destiempo. La Secretaría de Energía invierte en la transmisión de la electricidad generada en el NEA

Con una inversión de $ 1.200 millones, se finalizará la interconexión eléctrica entre la Estación Transformadora Rincón Santa María (Corrientes) y la ET Resistencia (Chaco), que aumentará la potencia máxima de transmisión de la energía generada en el NEA hacia zonas de alta demanda, el Litoral y el Gran Buenos Aires.

El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, se reunieron por videoconferencia junto al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, para la firma de la adenda que permitirá la reactivación y finalización de las obras de interconexión eléctrica de 500 kV entre la Estación Transformadora (ET) Rincón Santa María, en la provincia de Corrientes, y la ET Resistencia (Chaco), así como la ampliación de ambas estaciones transformadoras. También participaron el presidente del Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAF), Luis Barletta, y el presidente del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE), Miguel Cortez. Se trata de una obra de gran envergadura que se encontraba prácticamente paralizada y que, hasta el momento, demandó una inversión de más de 2.800 millones de pesos y 113 millones de dólares. Permitirá aumentar la potencia máxima de transmisión desde el Noreste Argentino (NEA), reforzando la evacuación de la energía eléctrica generada en el norte del país, particularmente por la Central Hidroeléctrica Yacyretá, hacia zonas de alta demanda, como el Litoral y la provincia de Buenos Aires, permitiendo al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI) afrontar contingencias en las horas pico. La importancia de la Estación Transformadora Rincón Santa María también radica en que es el punto de conexión para el intercambio de energía con Brasil, a través de las Conversoras Garabí 1 y 2. La reactivación y finalización de esta obra de transporte eléctrico demandará una inversión de 1.200 millones de pesos aportados por el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF), que se destinarán a concluir la construcción y montaje de la Línea de Extra Alta Tensión de 500 kV y de 270 kilómetros de extensión, que atraviesa el Río Paraná, y a las obras de ampliación de las estaciones transformadoras, incluyendo los sistemas de comunicación principal que soportan las estructuras de protección, control y automatismos necesarios para la operación correcta. El FFTEF está integrado por el 50% del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE) y su objetivo es participar del financiamiento de las obras de ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión destinada al abastecimiento de la demanda o a la interconexión de regiones eléctricas, para la mejora de calidad y seguridad de la demanda.La Aduana multó a 19 frigoríficos por evadir y subfacturar en exportaciones de carne

El Gobierno acusó a las exportadoras de carne por falsear datos de comercio exterior y evadir el pago de impuestos.

La Aduana denunció a 19 frigoríficos por mentir en sus declaraciones de exportaciones. Las multas totales por maniobras de subfacturación serán de u$s 5,8 millones. Estas acusaciones del organismo de control se dan en el medio del cese de comercialización de carne que decidieron extender las organizaciones rurales hasta el miércoles. La Dirección General de Aduanas (DGA) informó que la maniobra de evasión tributaria consistía en declarar la mercadería como ‘no apta para consumo humano’. De esa forma pagaban un 5% de derechos de exportación cuando la carne vacuna tiene una alícuota de 9%. «La maniobra fraudulenta implica un perjuicio fiscal para el Estado y también un menor ingreso de divisas», detalló en un comunicado el organismo que encabeza Silvia Traverso. Las exportaciones de las empresas denunciadas se dirigían principalmente a China, el primer destino de las ventas externas argentinas de carne vacuna. La investigación llevó más de tres meses y no se detallaron los nombres de los frigoríficos. El Gobierno había justificado la decisión del cierre de exportaciones, además del aumento del precio de la carne en el mercado local, para «ordenar el funcionamiento del sector exportador de carnes «porque encontramos un montón de irregularidades de procesos de subfacturación de exportaciones», según sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. «El rulo de la carne» es el nombre que le puso el Gobierno a otras maniobras especulativas que comenzaron el año pasado. Consisten en nuevos actores que ingresaron como exportadores y habrían sacado provecho del boom de la demanda de China, especulando con la brecha cambiaria. La sumatoria de estas maniobras de evasión impositiva de los frigoríficos, además de afectar a la recaudación del Estado, implican un menor ingreso de divisas al mercado cambiario argentino.INVAP consiguió financiamiento para construir un Polo Tecnológico en Bariloche

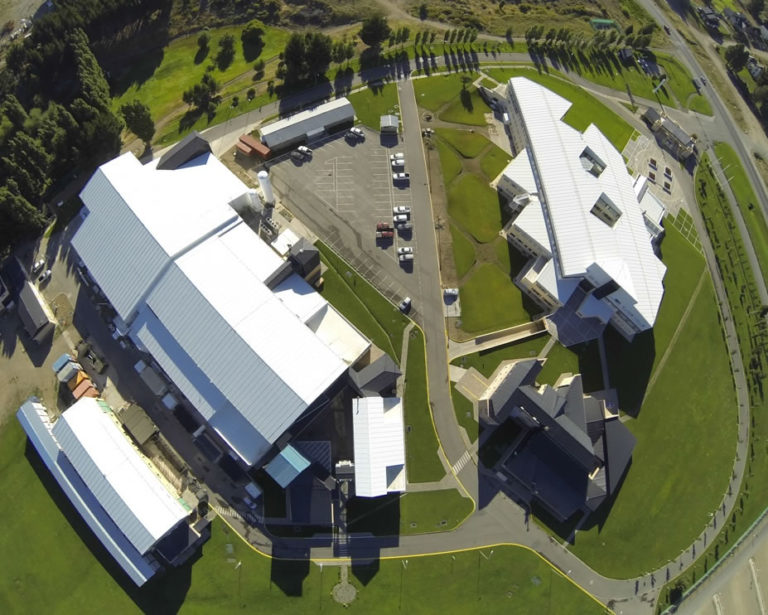

La empresa estatal rionegrina INVAP logró capitalizarse mediante la emisión de obligaciones negociables en tres series que recibieron ofertas superiores a lo previsto. La empresa viene de cerrar trato para la venta de radares a Nigeria, construye un reactor nuclear en Holanda y centros de radioterapia en Bolivia, y en el futuro tiene el inicio de la construcción de una nueva sede en el parque industrial y tecnológico de Bariloche, cuya construcción avanza en el sudeste de la ciudad.

El directorio de INVAP aprobó la emisión de hasta 50 millones de dólares en obligaciones negociables, un instrumento que ya había usado la compañía durante la década pasada para levantar su sede principal, en el Este de Bariloche. En esta primera etapa emitió papeles en pesos y en dólares. Obtuvo 400 millones de pesos y algo más de 10 millones de dólares, con tasas de interés en torno del 5%. La deuda en pesos que logró colocar vencerá en 2023 y las series en dólares, en 2024 y 2026, según la información que se dio al mercado bursátil. Alejandro Gimbirtone, director de SBS Capital, señaló que esta era la 4° emisión que hacía la empresa tecnológica, después de 15 años. «Es atractiva para los inversores porque es una de las pocas empresas del Estado que da ganancias». El polo tecnológico se levanta sobre la ruta nacional 40, en el tramo que circunvala Bariloche por el Sur. Tiene una superficie de 319,08 hectáreas, sobre las que se planificaron 600 parcelas, a desarrollar en cuatro etapas. Cuando Invap construyó su sede sobre la avenida Luis Piedrabuena llevaba años con estructuras diseminadas por la ciudad. En el edificio donde funciona ahora hay un sector compartido con CEATSA, La empresa de la que INVAP es socia y maneja el centro de ensayos de satélites. Cerca de 1.000 personas trabajan allí y deben turnarse en el comedor para almorzar. El estacionamiento es grande, pero cada tanto deben habilitar nuevos sectores porque queda chico. En marzo de este año representantes de la multinacional estadounidense Amazon Web Services (AWS) visitaron Bariloche y se conversó sobre la posibilidad de su instalación allí.El debate caliente sobre la minería en Argentina. Y una reflexión de AgendAR

Un grupo de investigadores del CONICET y la Universidad Nacional de Catamarca emitió un comunicado en el que manifiesta su preocupación por el avance de la megaminería en la provincia.

(Esta nota fue publicada el 12/5/21 en el DiarioAR, que se esfuerza en transmitir los reclamos ambientalistas) Los investigadores, agrupados en el Equipo de Investigación de Ecología Política del Sur CITCA -CONICET-UNCA, señalan en el texto que «el gobernador de la Provincia, Raúl Jalil, usó su discurso ante la Asamblea Legislativa del pasado 1° de mayo para ratificar un rumbo que no sólo carece de legitimidad política y consenso social, sino que además evidencia su rotundo fracaso en los propios términos del ‘desarrollo’ prometido». Horacio Machado Aráoz, coordinador del colectivo de investigación, explicó: «Somos una provincia de las más pobres. Incluso durante la última década todos los indicadores sociales y económicos de la provincia han sido peores que los históricos teniendo un promedio de pobreza estructural por arriba de los promedios de las provincias del NOA, con altas tasas de desempleo o subocupación y fuerte concentración del empleo en el sector público». «Entonces toda esta situación de crisis de este modelo de desarrollo, de mal desarrollo, ha fortalecido las resistencias. Es en ese marco que nosotros hemos visto la necesidad de poner una voz, poner argumentos, poner razones, ante lo que se pretende como una avanzada avasalladora de imponer la minería sí o sí», añadió. «Nos pareció que era necesario plantear esto, entendiendo que este tipo de resistencias son una puerta para abrir a la democratización de nuestra sociedad. Eso es un poco lo que está en el fondo de la cuestión. Este modelo minero está sostenido por un pacto oligárquico entre las élites rentísticas locales, que son casi las únicas beneficiarias de este tipo de explotaciones, y las grandes empresas transnacionales, que son las grandes beneficiarias y usufructuarias de los efectos y los resultados económicos de estas explotaciones». El pronunciamiento, titulado «Un mensaje preocupante: El consenso elitista amenaza seguir minando el suelo democrático de la sociedad catamarqueña«, surgido a partir de recientes pronunciamientos oficiales, denuncia que «la expresión del gobernador Jalil sobre ‘la necesidad de avanzar en el consenso minero’ evoca la imagen de una aplanadora en plena tarea de desmonte». «El llamado a un ‘diálogo’ donde sus condiciones y términos están preestablecidos, donde los contenidos de los ‘acuerdos’ se hallan también fijados de antemano, no puede ser tomado como tal. Eso no es diálogo. Se trata de un liso y llano simulacro; un acto de cinismo donde la alteridad es sólo evocada para ser incrustada como mero objeto en el montaje de una escena que sólo busca encubrir la realidad monológica del poder», afirma. En cuanto a unas declaraciones de la ministra de Minería Fernanda Ávila, que aseguró que trabajarán hasta conseguir la licencia social para la megaminería, los investigadores señalan: «Lo que conocemos de las experiencias previas al respecto es que cuando los sectores corporativos y los organismos gubernamentales ligados a los proyectos extractivistas hablan de ‘conseguir la licencia social’ se refieren al despliegue de múltiples y diversificados dispositivos de manipulación, presión y control social exclusivamente alineados al fin de allanar el camino para viabilizar las explotaciones». En la localidad catamarqueña de Andalgalá, donde desde más de veinte años la ciudadanía se moviliza contra el proyecto de La Alumbrera, ahora la resistencia se focaliza en una explotación minera a cielo abierto de oro, cobre, plata y molibdeno, que sería tres veces mayor: Agua Rica, en el cordón montañoso El Aconquija. En ese marco, este sábado (se refieren al 15 de mayo) se realizará la caminata por la vida n° 588.ooooo

Claudio Scaletta: «El falso ecologismo es un pensamiento reaccionario funcional al imperialismo»

(La Agencia Paco Urondo está muy cercana a los sectores kirchneristas del Frente de Todos; entrevistó al economista y periodista Claudio Scaletta el 14/5/21 sobre sus discusiones con sectores del ambientalismo a los que llama «ecolochantas»). APU: En las redes sociales o en artículos suele discutir con los que llama «ecochantas» o «ecologismo falopa». Es una calificación del otro que no permite el debate. ¿Cree que hay un sector del ambientalismo con el cual no se puede entablar un diálogo sobre cómo pensar el desarrollo? ¿Por qué? Claudio Scaletta: Creo que la definición que me pertenece, por decirlo de alguna manera, es “ecolochantas”, no “ecologismo falopa», aunque también la he usado… En los escritos más serios que los intercambios en las redes sociales prefiero usar “ecologismo extremista”, lo que resalta que existe un ecologismo real, corriente de la que no sólo me siento parte, sino que es mi forma de vida. Después está lo que considero un “pseudo ecologismo”, algo que necesita ser explicado, que básicamente es una falsa agenda ecológica, que no sólo elige mal los temas, sino que los defiende con mentiras, de ahí lo de “chantas”, calificativo que para algunos parece ser un insulto terrible. En cambio, cuando explicás que no es verdad que la minería, la agricultura moderna o la energía nuclear son sinónimos de devastación ambiental y brindás argumentos para defender tu posición en cada uno de los temas, los interlocutores, los mismos que reaccionan como monjitas ofendidas y se victimizan cuando hablás de “ecolochantas”, te dicen que sos un mercenario a sueldo de las mineras y del “agronegocio”, entre comillas, y un cómplice del envenenamiento colectivo. A mi hasta me han dicho que me paga el dueño de un medio para el que solo escribo tres o cuatro veces al año y de quien obviamente sólo recibo la siempre magra retribución de las colaboraciones periodísticas. La verdad es que estoy perdiendo plata, debería pasarle mi CBU a las mineras, porque le pongo el cuerpo a un debate que deberían dar ellas y a mí solo me tocan los insultos. APU: Vuelvo al corazón de la pregunta. ¿Por qué son «ecolochantas»? CS: Mi debate no es con los representantes del falso ambientalismo, sino contra lo que representan: el irracionalismo anti iluminista, el discurso anti ciencia y anti productivista y el prohibicionismo obtuso, una forma de neoludismo verde que a mi juicio significa una verdadera deformación de la agenda ambiental real y que puede rastrearse en el marketing de “salvemos a las ballenas” o en las peleas entre multinacionales europeas y estadounidenses que dieron origen a la controversia por los transgénicos. En segundo lugar, mi debate es sobre todo contra las falacias económicas, que fue el punto de partida original de mi interés por la problemática ecológica. Finalmente soy economista, no biólogo ni doctor en ciencias ambientales. No hace falta aclarar que hablo siempre desde la economía. La controversia por los transgénicos, por ejemplo, no se originó por la “transgenitud” de las semillas, sino por el ingreso de un nuevo actor, las semilleras, al reparto de la renta agraria. APU: Muchos de los debates o discursos de los que usted llama «ecolochantas» están presentes en actores del peronismo, el kirchnerismo o el progresismo popular. ¿Qué implica eso? GS: Esa es otra cuestión, con quiénes y cómo dialogar. Como dije, considero que la mayor parte de los sedicentes ecologistas no militan el cuidado real del medio ambiente, sino el prohibicionismo de actividades y productos. Pero además mi preocupación no son quienes fungen de teóricos locales de esta desviación, sino algo que considero mucho más preocupante como lo es que muchos compañeros e incluso dirigentes del campo nacional y popular, hayan comprado total o parcialmente este discurso conservador y retrógrado. Dicho de otra manera, los tenemos adentro. Hasta al mismísimo Presidente utilizó la palabra “agrotóxicos”. Me pregunto si pensará que las vacunas contra el Covid son “farmatóxicos”. Estas confusiones provocan, por ejemplo, que al mismo tiempo que existen áreas del gobierno trabajando para tratar de agregarle valor al maíz para exportar carnes de cerdo, es decir subir en la cadena de valor, que es lo contrario del “extractivismo”, existan también funcionarios del Ministerio de Economía que militan en contra de estas exportaciones. Por supuesto que hay ecologistas serios con los que se puede debatir los problemas del desarrollo, pero no son los que hablan de extinciones, fracking, glifosato y en contra de la energía más limpia que existe, la nuclear, sino que los preocupados en cómo frenar el calentamiento global, reducir las emisiones de carbono o la huella hídrica, todos temas que ocuparán el centro del debate económico durante el siglo XXI, o al menos hasta que el número de la población mundial se estabilice. Considero en cambio que no hay nada que debatir con los prohibicionistas, cuyos argumentos son además muy malos y generalmente mentirosos, como quedó demostrado tantas veces. En lo que me interesa trabajar es en contrarrestar la difusión entre los compañeros de esta agenda falsa. Me parece que la tarea que tenemos por delante algunos economistas es sentarnos muy seriamente a explicar y desmenuzar estas falacias en cada sector, una por una. APU: En esa tarea de desmenuzar falacias, le pregunto por discursos que circulan mucho en torno a la minería, por ejemplo. «La minería es pan para hoy y hambre para mañana (por su impacto ambiental y social)», «Las empresas mineras desarrollan un tipo de explotación en los países subdesarrollados que no hacen en sus países de origen», «La explotación minera en Argentina deja poca riqueza en el país». ¿Qué diría sobre esos planteos? CS: La minería es el debate de la hora por los acontecimientos recientes en Chubut y Catamarca, pero hasta no hace mucho teníamos que dar el debate por la fracking en la actividad hidrocarburífera, por los mal llamados agrotóxicos y los transgénicos o por la instalación de una planta nuclear. El absurdo máximo llegó con la oposición a las exportaciones de carne de cerdo. Fijate que la lucha del pseudo ambientalismo incluye a todas las principales actividades de la economía local, las actuales y las potenciales, que son las que además compiten contra los países más desarrollados. En el caso de los cerdos a China el componente “geopolítico”, que es como ahora llamamos al viejo imperialismo, fue clarísimo en la firma de la carta de los primeros detractores. No podés creer los nombres que hay allí junto a los de algunos “progresistas”. Pero vayamos a tu pregunta: el relato antiminero se basa en otro concepto con bastante éxito de difusión, el “extractivismo”, también entre comillas. Acá creo que el “pinosolanismo”, esa idea vaga y marquetinera del “saqueo”, debe ser deconstruido. Es verdad, la minería “extrae” minerales y la industria petrolera “extrae” hidrocarburos. Hace a la esencia de la actividad. Los yacimientos tienen una duración acotada, unas pocas décadas. Los pozos de petróleo y gas se terminan, los minerales se acaban. Así es la explotación de recursos no renovables. El objetivo de los buenos gobernantes debe ser maximizar “el durante” y garantizar la continuidad de la actividad todo lo que se pueda mediante la prospección y los pozos exploratorios. También utilizar los ingresos extraordinarios que brinda la minería o el petróleo para diversificar la matriz productiva de las regiones. Aquí aparece otra falacia que es la de las regalías y la fantasía de que las mineras, a las que tontamente se llama “megamineras” para que parezcan más feas, como si pudiesen existir pymes mineras en una actividad que es de escala por definición, se llevan todo y no dejan nada. Al respecto se suele decir que las regalías son muy bajas como consecuencia de la legislación de los ’90 que intentó promover la actividad. Aquí propongo hacerse una pregunta bien elemental: ¿si las regalías son tan bajas y regaladas por qué no estamos llenos de empresas mineras “saqueando” lo que se regala? ¿Por qué no estamos, por ejemplo, aprovechando el boom de los precios del cobre para llenar las arcas de las reservas del Banco Central? Gracias a este boom, Chile, por ejemplo, acaba de corregir fuertemente al alza sus proyecciones de crecimiento para este año. Si bien unos puntos más o menos de regalías son un debate válido, es un error conceptual creer que la actividad minera deja solo las regalías. No hace falta estar a sueldo de las mineras para entender que alrededor de dos tercios de lo que produce una mina queda en la economía local. La minería paga de manera directa los sueldos más altos del país, que promedian los 200 mil pesos, desarrolla infraestructura, redes de proveedores locales y paga todos los impuestos nacionales, provinciales y locales. No hablamos de hipótesis, son hechos, basta con mirar la evolución de los productos brutos geográficos y los indicadores sociales de las principales provincias mineras, mirar los números de Santa Cruz y San Juan. Neuquén, por ejemplo, es una provincia relativamente rica: ¿es por las regalías petroleras que pagan los salarios de quienes periódicamente cortan las rutas a los yacimientos o por el derrame del conjunto de la actividad vía impuestos, sueldos, infraestructura y proveedores? Lo que digo debería ser algo de sentido común, no algo que hay que explicar. APU: ¿Las empresas mineras llevan a cabo en los países subdesarrollados un tipo de explotación que tienen prohíbido en sus países de origen? CS: En ese punto no hay que ser necios ni maniqueos. Las mineras persiguen maximizar ganancias como cualquier empresa capitalista. No son organizaciones sin fines de lucro. Desarrollar la tarea incluyendo un estricto cuidado ambiental es más caro que no incluirlo. Son los Estados quienes tienen que incluir la regulación y vigilancia adecuadas para que este cuidado se haga efectivo. Esto ocurre con la minería y con cualquier actividad económica. Cuanto más subdesarrollado es un Estado menor es su capacidad de vigilancia. Cuanto más anti Estado es la ideología del pseudo ambientalista menos va a creer en la capacidad de regulación pública. Otra vez, la historia de la experiencia minera local no está libre de accidentes ambientales, pero tenemos un Estado que regula y empresas que debieron proceder a la remediación. Estar a favor de la minería no significa hacer la vista gorda con sus problemas. Como dije, los desafíos ambientales de la producción serán uno de los debates más importantes del siglo XXI. Lo que es ridículo es decir “existe riesgo ambiental, entonces prohibamos la actividad” o la zoncera publicitaria de “no es no”. ¿Entonces no producimos hidrocarburos y no producimos minerales? ¿Qué hacemos, no los usamos, los importamos, esperamos que caigan como maná del cielo? Es realmente absurdo: ¿en serio hay que explicarlo? APU: En muchas ciudades donde se plantea la posibilidad de minería se generan muchos conflictos sociales que enfrentan a sectores muy intensos a favor y en contra. Más allá de minorías o mayorías (no es menor la discusión por supuesto), voy a este lugar: ¿Cuál es su explicación del rechazo que genera este tipo de explotación? ¿Por qué tiene relativo consenso la postura antiminera? CS: Me estás pidiendo que no hable del rol de las minorías intensas, que es clave en estos procesos. Está bien, no hablo. Vamos al rechazo. No sé si hay una respuesta sencilla, creo que hay una sumatoria de elementos para configurar esa respuesta. El primero es el mismo que el de la historia universal del miedo. Siempre se teme a lo desconocido y a lo nuevo. Luego, si cada vez que se habla de minería en un medio de comunicación se ilustra con una foto de agua de colores en un dique de colas o con el cráter gigantesco de una explotación a cielo abierto y yo desconozco todo sobre los procesos de producción minera, lo más probable es que por lo menos sospeche y no me guste. Si además aparece un montón de gente en los medios de comunicación diciéndome que me van a envenenar el agua, que van a esparcir cianuro, que se contaminarán los ríos y que ya no nos quedará agua para la agricultura, lo menos que me va a pasar es que me voy a asustar. Aunque nada de eso sea cierto, seguramente no tendré elementos para analizarlo porque no todos están obligados a ser especialistas o conocedores. Te lo ilustro con un ejemplo personal. Resido en un lugar con una naturaleza bastante prístina. Una de las cosas que más disfruto es que no haya luces por las noches, que haya silencio y no ver nada vinculado a la civilización. Además trabajo en el sector servicios y exclusivamente para una región del país distinta a la de mi lugar de residencia. Si me dijesen que quieren instalar una mina o una planta nuclear cerca de mi casa seguramente me sentiría tentado a firmar el petitorio de rechazo. En mi caso sucede que, por ideología, prefiero que el prójimo también tenga ingresos y además tengo conciencia de los procesos productivos de todos los bienes y servicios que uso y consumo. Quizá la mayoría de la gente no haga la mediación que yo hago por inevitable deformación profesional. Hace poco, el dueño de una radio me decía a través de una red social que el pseudo ambientalismo era “un movimiento incipiente y con poco espacio en los medios”. Es difícil decir algo más alejado de la realidad. Ya tienen varias décadas en el país. Sólo por citar algunos hitos lograron prohibir la explotación de uranio, sacaron legislación antiminera en varias provincias, como Chubut, Río Negro y Mendoza, mantuvieron cuatro años los puentes cortados con Uruguay, demonizaron la agricultura moderna y, sobre todo, tienen mucho espacio en los medios, incluidos los de derecha, lo que a mi juicio los vuelve todavía más sospechosos. Sintetizando, creo que el rechazo es por miedo y el miedo es por desinformación y la publicidad negativa e interesada montada sobre esta desinformación. La experiencia real de las provincias mineras, en cambio, es que allí donde hay minería mejoran las condiciones de vida y los indicadores sociales. APU: Vuelvo a una pregunta sobre la que me gustaría se extendiera: ¿Por qué esas posturas antimineras tienen mucho consenso en sectores del peronismo, el kirchnerismo o el progresismo popular? GS: Lo que pasa con la absorción del pseudo ecologismo por las fuerzas del campo nacional y popular es un fenómeno digno de ser abordado con bastante más profundidad que la que podemos darle ahora, pero creo que es, como dije, uno de los aspectos principales que deben ser repensados. Creo que la deriva del trotskismo, que parece haber cambiado la lucha de clases por las banderas del pseudo ambientalismo, si bien es muy ruidosa en términos de la manifestación callejera, de minoría intensa, no es algo para preocuparse en tanto nunca serán gobierno. Puede haber alguna correa de transmisión de este “neo trotskismo”, ya que lo de León era otra cosa, con los sectores más radicalizados de la coalición, como los ligados al gremio ATE. Aquí se repite lo que decíamos de quienes trabajan en el sector servicios y desconocen los procesos reales de transformación material. También hacen su aporte los movimientos sociales, en los que existe una idealización casi polpotiana de la ruralidad pre moderna, de la “vuelta al campo” y la producción de hortalizas en pequeña escala. Aclaro que soy el feliz poseedor de un vivero orgánico que yo mismo construí y cultivo, con su correspondiente abonera que me permite reciclar en casa los residuos orgánicos, pero eso es un privilegio diletante, no un medio de vida. Esta idealización de los movimientos sociales de la vida rural pre capitalista está asociada a una estigmatización del consumo entendido como algo malo y englobada bajo el concepto más general del “buen vivir”, lo que constituye una negación de los elementos más básicos de la teoría económica desde los clásicos al presente, como son los beneficios del aumento de la productividad y del producto per cápita, la clave de cualquier economía a lo largo de toda la historia humana para mejorar la calidad de vida del conjunto de la población. En los sectores progresistas urbanos con mayores niveles educativos lo que existe es una permeabilidad con el ambientalismo de los países desarrollados. La izquierda europea hace rato que dejó de discutir el capitalismo y los estados de bienestar. Ahora sólo debate derechos civiles, inmigración y ecologismo. No debe olvidarse que estas corrientes ambientalistas no surgen de los saberes ancestrales del buen vivir, sino que son precisamente una reacción de las sociedades hiperdesarrolladas que se acercan al límite del uso de sus recursos naturales. Es allí donde nacen el neomaltusianismo y las teorías del “decrecimiento”. Aunque parezca increíble para el sentido común, al menos para el mío, existen personas que extrapolan este pensamiento de sociedades desarrolladas que ya explotaron sus recursos no renovables a una sociedad como la nuestra, de desarrollo medio y con todos los recursos sin explotar. Otro factor que pesa es el “buenismo”, una categoría sociológica poco ortodoxa, pero algún nombre hay que darle. Defender el medio ambiente parece algo bueno, como no vamos a estar a favor… Personalmente pienso lo mismo, ya dije que es uno de los debates cruciales del presente. El punto es que hay que elegir bien la agenda y no comprar cualquier paquete. Y finalmente, buena parte de la dirigencia política propia sigue la corriente, prefiere no meterse con los temas conflictivos que tienen más costos inmediatos que beneficios, algo que conozco bien, sin darse cuenta de la gravedad que en estas cuestiones puede generar un mal diagnóstico. APU: Lo saco de la minería para una pregunta económica más amplia. ¿Qué otros discursos económicos deberían rediscutirse en el campo popular, discursos que son muy aceptados pero pueden ser tan perjudiciales como la militancia antiminera? CS: Lo que me gustaría agregar no sé si es “otro discurso económico”, sino más bien la limitación de un discurso que está muy relacionada con lo que venimos hablando y cuya incomprensión puede ser realmente muy perjudicial. Creo que por incapacidad propia o por falta proporcional de espacios de difusión, o las dos cosas, los economistas heterodoxos no hemos sido del todo exitosos en explicar que la principal restricción de las economías como la nuestra es la escasez de dólares, lo que normalmente se denomina restricción externa. No haré la explicación técnica para no aburrir, pero me gusta contarlo con el ejemplo de los salarios. Si tengo un salario de subsistencia y empieza a aumentar, automáticamente empezaré a demandar bienes que tienen mayores componentes importados, empezaré con un celular, electrodomésticos, una motito, un auto, hasta servicios turísticos del exterior. Mejorar la calidad de vida de la población significa demandar más bienes de cadenas productivas que en la estructura económica local son deficitarias en divisas. Si quiero aumentar la inclusión necesito más dólares, no hay magia en esto. Y si no tengo esos dólares, la economía simplemente se frena. Los mecanismos son múltiples, pero el habitual es una crisis cambiaria, con devaluación, inflación y caída de salarios. Es un proceso que los argentinos experimentaron recurrentemente aunque la mayoría no ate los cabos de las causalidades. A veces observo en compañeros cierto voluntarismo del gasto, el creer que expandir el gasto es sólo cuestión de voluntad política, que luego actuará el multiplicador de la actividad y listo. Sin embargo, las restricciones materiales existen. Obviamente que esa restricción no es el déficit presupuestario como dice la ortodoxia, sino la falta de dólares. Bueno, todas las actividades que el falso ecologismo critica son precisamente las que pueden aportar más dólares, como la minería y la agricultura moderna, o lo que es muy parecido, ahorrarlos, como los hidrocarburos o la energía nuclear. A veces escuché azorado que hay una minería que sirve como la del litio, y otra que no sirve, como la del oro, como si las divisas que pueden generar una y otra fuesen distintas. Hay que entender definitivamente que si queremos mayor inclusión, mayor bienestar, necesitamos más dólares. Por eso siempre insisto en que el falso ecologismo es un pensamiento reaccionario funcional al imperialismo, una de las formas más perversas del antidesarrollo.ooooo

Una reflexión, breve, de AgendAR

Aclaramos de entrada que no somos «neutrales». En AgendAR creemos que Argentina debe desarrollar la minería, la agricultura moderna y la energía nuclear. Pero en el calor del debate, nos parece, se está dejando de lado una distinción necesaria. Es la que hay que hacer entre quienes militan contra la minería, o la cuestionan, por un análisis intelectual -acertado o erróneo, eso es para debatir- y aquellos que, entre las poblaciones locales se oponen a una explotación concreta. En muchos casos, demasiados, tienen vivencias concretas del deterioro de su ambiente. En otros, pueden estar motivados por prejuicios. No importa; sus prejuicios no son menos respetables que lo cualquier graduado universitario, aunque sea economista. Es el trabajo de las empresas y de los gobiernos, provinciales y nacional, convencerlos que les conviene darle una oportunidad a la explotación. Para convencerlos, claro, hay que volcar recursos. Que pueden ser obras en la localidad, compensaciones monetarias… Sería antieconómico si la explotaciones mineras se hicieran en Palermo, C.A.B.A., pero la naturaleza es sabia y las vetas están en regiones áridas con poca población. Un punto más: es cierto que muchos países pobres se prestan a los desarrollos mineros a costa de su calidad ambiental y hasta de la salud de sus habitantes. Y corresponde reconocer que algunas de esas ONG ambientalistas cumplen una tarea encomiable denunciando esa moderna explotación. Pero no es el caso de Argentina. La pobreza, la indigencia, han estado creciendo en nuestro país por más de 40 años, pero no al grado de cancelar la capacidad de reacción de nuestra gente. En cualquiera de nuestras provincias. No hemos logrado construir un modelo estable para nuestro desarrollo económico. Pero al menos, hemos cerrado algunos: los que pasan por disponibilidad de mano de obra barata y/o el deterioro ambiental.A. B. F.

30 años de la CONAE. Nora Bär entrevista a Kulichevsky y Varotto. Video completo

La Unión Europea lleva a juicio a AstraZeneca por retrasos en la entrega de vacunas

La Comisión Europea, el ejecutivo de la U.E., reclama 10 millones de euros de indemnización, más 10 euros por CADA dosis y CADA día de retraso acumulado en las entregas a partir del 1° de julio.

La Comisión Europea quiere que AstraZeneca pague por sus retrasos en entregar lasvacunas en las cantidades y plazos a los que se había comprometido.

Así lo planteó el miércoles pasado ante la Justicia en Bruselas. Según el contrato firmado, el fabricante debería entregar 300 millones en el primer trimestre, pero la compañía ha anunciado que apenas llegará a 100. Así, Bruselas reclama 90 millones para antes de que acabe el mes de junio, y pide 10 millones de euros de compensación más 10 euros por dosis y día de retraso en las entregas. AstraZeneca vende cada dosis a precio de coste, por debajo de los dos euros, una décima parte de lo que cuestan las de Pfizer, por ejemplo.

De acuerdo con los datos de la Comisión Europea, AstraZeneca entregó en el primer trimestre 30 millones, en lugar de los 120 esperados; y llevaba 50 millones en mayo del segundo trimestre, que debería terminar con 180 pero lo hará, según lo anunciado por AstraZeneca, con 70. En total, serían 100 millones en lugar de los 300 previstos. «AstraZeneca ni siquiera trató de cumplir el contrato», ha dicho el abogado de la UE, Rafael Jafferali, en el tribunal de Bruselas en la primera audiencia sobre la causa en la que Bruselas pide una compensación económica al fabricante: Jafferali, informa Reuters, ha dicho que la UE reclama 10 millones y, además, 10 euros por cada día de retraso por cada dosis como compensación por el incumplimiento del contrato. Esta sanción se aplicaría a partir del 1 de julio de 2021, si el juez la aceptara. Se espera un veredicto en un mes. «Este no es un contrato para la entrega de zapatos o camisetas», dijo el abogado de AstraZeneca, Hakim Boularbah, al tribunal, informa Reuters, argumentando la complejidad de fabricar vacunas. Y señaló que la compañía había fijado sus objetivos de entrega basados en cálculos previos de capacidad de producción, y destacó que la vacuna se vendió a precio de coste. AstraZeneca ha dicho repetidamente que las entregas recogidas en contrato no eran vinculantes, ya que solo se comprometía a hacer «los mejores esfuerzos razonables» para facilitar las dosis. El abogado de la Comisión Europea, Jafferali, afirmó que ese principio no se había respetado porque la farmacéutica no había entregado a la UE 50 millones de dosis producidas en fábricas que figuran en el contrato como proveedores de la UE, incluidas las 39 millones de dosis fabricadas en Reino Unido, 10 millones producidas en Estados Unidos y el millón de Países Bajos. Según el abogado, esas estas dosis fueron «desviadas» a otros clientes, en alusión a Reino Unido. AstraZeneca, por su parte, se defiende diciendo que las dosis producidas en Gran Bretaña estaban reservadas por contrato a Reino Unido, en función de lo firmado por el Gobierno británico con la Universidad de Oxford, que desarrolló la vacuna. Los 20 millones extra que reclama Bruselas no supondrán un gran cambio en el ritmo de vacunación en la UE, si bien pueden dar a la UE un colchón mayor en la carrera por vacunar al 70% de su población adulta, unos 255 millones de personas, a mediados de julio.Un efecto inesperado de la pandemia: aumentan las consultas para congelar óvulos

Las consultas para preservar la fertilidad -congelando los óvulos- aumentaron entre un 40% y un 60%. El motivo que se menciona más, es la incertidumbre que genera el virus para llevar adelante un embarazo.

«Tengo 37 años, soy profesional y tengo un trabajo que me gusta. Cuando empezó la pandemia, estaba en pareja pero nos separamos. A fines del año pasado sentí que el tiempo me corría. El reloj biológico y el otro, el de conocer a alguien y formar un vínculo estable. Entonces, decidí congelar óvulos. Es toda una decisión porque en el tratamiento voy a invertir mis ahorros. Pero creo que voy a sumar autonomía y tiempo. Y que es una posibilidad a futuro para armar una familia. Los guardé ‘para más adelante'», dice Carolina. Su testimonio es el de muchas mujeres que, ante el cambio social que produjo la pandemia del Coronavirus, averiguaron en varios centros de qué manera podían preservar su fertilidad. La técnica se llama vitrificación o criopreservación. El tratamiento dura quince días. El paso a paso incluye una consulta de la que la paciente se lleva una orden para realizar análisis clínicos de rutina, medicación para estimular los ovarios y una punción en quirófano, con sedación total o parcial, para extraer la mayor cantidad (lo ideal es quince) de ovocitos que luego serán congelados, sin perder calidad. Desde 2013 rige la Ley 26.862, que establece que toda persona mayor de edad, cualquiera sea su orientación sexual o estado civil, tenga obra social, prepaga o se atienda en el sistema público de salud, puede acceder de forma gratuita a las técnicas y procedimientos realizados con asistencia médica para lograr el embarazo. Pero la vitrificación está excluida. Las obras sociales y prepagas no cubren la preservación de fertilidad. La inversión es alta y varía de acuerdo a la institución que la realice, pero ronda los $ 200 mil. El mantenimiento anual de los ovocitos extraídos, los $16 mil. El costo define el perfil de quienes consultan: a partir de los 36 años, en promedio, con estudios universitarios, informadas, con trabajo estable y recursos económicos suficientes para planificar a mediano plazo. La mayoría está soltera. En Halitus, IVI y el Hospital Italiano coinciden: las consultas para preservar la fertilidad aumentaron entre un 40 y un 60% de acuerdo a sus registros de 2020 y el primer trimestre de este año. En el Hospital Italiano, por ejemplo, si antes hacían siete presupuestos, hoy hace 15: el doble. Y la vitrificación engrosó la proporción de tratamientos de fertilidad un 35%. Los especialistas refieren que hay causas sociales y razones médicas para explicar por qué más personas con capacidad de gestar, en su mayoría mujeres, se acercan a consultar. Sergio Pasqualini, médico ginecólogo especialista en fertilidad y director de Halitus, refiere que las pautas socio-culturales han cambiado: «Por un lado, el deseo de postergar la maternidad es una causa de consulta que se mantiene desde hace varios años. También hay más divulgación de la técnica y el tratamiento da buenos resultados. La pandemia fue esa gotita que rebasó el vaso». «Notamos dos eventos que explican el interés por conservar óvulos. El año pasado, las personas con estabilidad económica pudieron ahorrar. Y por otro, se dificultó mucho el vínculo interpersonal durante la pandemia. La tecnología puede ayudar en estos momentos en que los fenómenos externos cambian nuestros planes y en ese sentido, la vitrificación es una forma de actuar en el presente pensando en el futuro”, apunta Fernando Neuspiller, médico tocoginecólogo y director del centro de fertilidad IVI. Notamos dos eventos que explican el interés por conservar óvulos. El año pasado, las personas con estabilidad económica pudieron ahorrar. Y por otro, se dificultó mucho el vínculo interpersonal durante la pandemia. «Con los centros de reproducción cerrados, sumado a la perplejidad que generó el virus, más la dificultad para establecer relaciones y no saber con claridad cómo impacta el virus en gestantes y sus bebés… ¿Qué alternativa podíamos darle a esas personas que se acercaban a preguntar qué opciones tienen para lograr un embarazo? Eso puede explicar la suba considerable de averiguaciones sobre la técnica de criopreservación. Congelar óvulos es una alternativa viable y segura en estos momentos, además de garantizar autonomía reproductiva para personas con capacidad de gestar», explica Romina Pesce, Jefa de la Sección Reproducción del Hospital Italiano.PYMES Argentinas en el mercado brasileño, oportunidades y desafíos

Dr. José Luis Casares Secretario Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo UNSO

Los neandertales resultaron ser parientes cercanos

Llegaron 2.148.000 de AstraZeneca. Así, Argentina suma más de 17 millones de vacunas

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció que este lunes 31 llegarán desde Albuquerque, Estados Unidos, 2.148.000 dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca cuyos principios activos se produjeron en la Argentina.

Con ese embarque -hasta ahora el mayor en un solo vuelo- se alcanzan casi 5 millones de vacunas en los últimos 8 días y se superará la cifra de 17 millones de dosis llegadas al país. Y al día siguiente, el martes 1° de junio, está previsto un nuevo vuelo desde Moscú. Además, están pendientes 800.000 dosis desde México, que esperan un visto bueno de la ANMAT y también llegarían la semana que viene. A mediados de junio vienen, además, dos millones de dosis de la vacuna china Sinopharm. «Es importante seguir cuidándonos y bajar los casos mientras seguimos vacunando. Estamos apuntando a que con las dosis que llegan a fin de mayo y las que llegarán en junio poder escalar fuerte la vacunación antes del invierno», remarcó la ministra Vizzotti. La llegada de esta cantidad de vacunas permitió avanzar en las últimas horas en dos anuncios significativos:- El ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán anticipó que la semana próxima se empiezan a citar para vacunar a ciudadanos de 18 a 40 años con enfermedades previas. Esto permite suponer que personas de 50 años e incluso menos, sin enfermedades, serán vacunadas en junio.

- El ministro porteño, Fernán Quirós, anunció que este viernes se abrió la inscripción de residentes de CABA de 45 a 49 años, con enfermedades previas. El distrito porteño viene más atrasado que el bonaerense, pero también está la perspectiva de poder vacunar personas de 50 años, sin comorbilidades, antes del fin del próximo mes.

Las decisiones que se van tomando sobre la hidrovía

Habla Alberto Fernández:

A continuación, las frases más recientes del Presidente Alberto Fernández sobre el tema, reproducidas en un medio -El Destape- que puede considerarse vocero de los sectores más orgánicos del kirchnerismo: «No tenemos la tecnología necesaria para meternos a decenas de metros del Paraná y poder hacer la Hidrovía». «Haremos el llamado a licitación y el Estado será el responsable del cobro del peaje para pagar la concesión». Alberto Fernández formuló la explicación en diálogo con Pedro Rosemblat desde la residencia de Olivos. Según se desprende de las plabras del mandatario, la futura licitación contendría un cambio significativo en el modelo de gestión de la via fluvial, lo que le otorgaría al Estado mayor control sobre el flujo de naves y el cobro del peaje. El presidente explicó que buscan evitar que digan que pasan tres barcos cuando pasaron trecientos. «Y eso lo vamos a hacer, por eso llamamos a una licitación internacional y para que nadie piense que hay una segunda intención, puse a todas las provincias en la licitación«. El jefe de Estado explicó que la hidrovía no es como una ruta donde puede instalarse de forma simple una cabina de peaje y sostuvo que se va a terminar la lógica de que un extranjero esté encargado de quedarse con el control y la recaudación.La información actual sobre el proyecto Tronador

Las empresas navieras piden al gobierno que acceda al reclamo de vacunación de los sindicatos

La Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA), que agrupa a las cámaras de empresas de buques mercantes, y en este caso en particular que transportan combustibles, le pidió a los ministerios de Salud, Transporte y Trabajo de la nación que acceda al pedido de los sindicatos navieros para que los vacunen contra el Covid-19 como personal estratégico.

Este planteo está directamente vinculado al problema de la actual escasez de gas, sobre la que informamos aquí. Los sindicatos de la marina mercante habían iniciado este miércoles un paro de 48 horas que afecta el suministro de petróleo y derivados y pone en jaque a la generación de energía de las centrales eléctricas. Según FENA, la vacunación al personal naviero es “imprescindible por la labor esencial que desempeñan y por razones humanitarias, ya que los marinos, una vez a bordo, no pueden acceder en forma inmediata a atención médica en caso de una emergencia, pues pueden encontrarse a varios días de un puerto o bien ante la imposibilidad de desembarcar por factores climatológicos”. La presentación de FENA se da en el marco de ese paro de 48 horas de los 11 gremios navieros que paraliza a los buques en el país y que afecta el transporte de combustible, petróleo y GNL. La semana pasada los navieros también realizaron un paro de 48 horas. Estas medidas complican la logística de los combustibles para las centrales térmicas y podrían demorar el reingreso del buque regasificador de la compañía Excelerate en Bahía Blanca. Comunicado de la FENA «Los buques realizan una actividad económica estratégica y cumplen un rol de vital importancia para la economía de nuestro país; por tales motivos las empresas asociadas a FENA, sus trabajadores y clientes han trabajado de manera coordinada para adaptarse a la nueva realidad; por lo tanto de impactarse la operación de dichos buques y la asistencia para la entrada y salida de los buques metaneros a los puertos, podría verse afectado el abastecimiento de hidrocarburos y, por ello, el funcionamiento de las usinas eléctricas que dotan de energía al territorio nacional”. También podría provocar escasez en otras mercaderías necesarias para otras actividades productivas y comerciales y se podría ver afectado el comercio exterior, añadió. “FENA, aunque no comparte la metodología adoptada por las asociaciones sindicales que representan el personal embarcado, comprende y respalda el reclamo realizado”.El SAOCOM 1A registra el desprendimiento del témpano más grande del mundo

Imágenes SAOCOM 1A en modo TOPSAR Narrow, polarización HH-HV a las 19:00 UTC los días 02/05/2021 y 18/05/2021. Procesadas en falso color, muestran en celeste las superficies con hielo, en azul oscuro el Mar de Weddell, en cobrizo la topografía de la península Antártica. (La CONAE ofreció en 2020 un curso virtual y gratuito de Phyton, a través del Instituto Gulich. Para acceder a opciones de formación en el uso de imágenes satelitales, desde el nivel inicial hasta avanzados, cliquear aquí). Ese enorme témpano se desprendió la semana pasada del lado occidental de la plataforma de hielo de Ronne, en el mar de Weddell, en la Antártida. El iceberg, apodado A-76, mide alrededor de 4.320 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el témpano a la deriva más grande del mundo, arrebatándole el primer lugar al iceberg A-23A (aproximadamente 3.880 kilómetros cuadrados de tamaño) que también se encuentra en el mar de Weddell. Para comparar, sus dimensiones son todavía más grandes que la superficie del Gran Buenos Aires, que incluye a la Ciudad Autónoma y los 24 partidos que la rodean. Las imágenes satelitales recientes muestran que tiene alrededor de 170 km de largo y 25 km de ancho. Anteriormente, el iceberg A-74 que se desprendió de la plataforma de hielo Brunt en febrero, y que fue noticia en los medios a principios de este año, tenía solo 1270 kilómetros cuadrados. Los científicos consideran que esta ruptura responde a un proceso natural de la plataforma, y no está directamente relacionado con el cambio climático antropogénico. “No es un área que esté experimentando cambios significativos debido al calentamiento global. Es parte de un ciclo natural ”, dice Alex Brisbourne, glaciólogo del British Antarctic Survey.¡Así vio el satélite SAOCOM 1A el desprendimiento del témpano más grande del mundo! Imágenes tomadas por el satélite argentino de observación muestran el desprendimiento del témpano A-76, de 4.320 kilómetros cuadrados, de la plataforma de hielo de Ronne en la Antártida. Hilo ?? pic.twitter.com/VC2ngm6pSt

— CONAE (@CONAE_Oficial) May 25, 2021

Hoy, viernes 28, 16 hs., Nora Bär con Kulichevsky y Varotto. Pasado, presente y futuro de la CONAE

#30añosCONAE

— CONAE (@CONAE_Oficial) May 27, 2021

28 de mayo, 16 hs. – Entrevista En Vivo

Nora Bär conversará con Raúl Kulichevsky y con Conrado Varotto sobre distintos aspectos de las misiones y proyectos de la CONAE, y los que están en marcha.

¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos!

? t.co/s5VXHDo9mb pic.twitter.com/4QfkvNfgL8

Sigue subiendo la «2° ola»: récord de casos, y de uso de camas de terapia intensiva por covid

Catorce días consecutivos de récord en la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas en Argentina por pacientes COVID. Hoy son 6802 ocupadas, un 32% más que hace un mes. pic.twitter.com/ueRdOYfmmL

— Santi Olszevicki (@SantiOlsze) May 27, 2021

La caída de la producción de gas y el frío que llega. Un análisis

Entre el 26 y el 29 de abril, la inyección de producción doméstica al sistema troncal de gasoductos y a consumos en boca de pozo se derrumbó casi atravesar hasta la barrera de 90 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) de gas, con un impacto que la llevó al nivel de los peores días del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en un sistema ya castigado. La semana siguiente se recuperó y en mayo se acomodó en la banda de los 110 MMm3/día, pero aún es insuficiente para cubrir consistentemente la demanda de gas en esta época del año.

Esta situación ha obligado al gobierno a importar ocho barcos de gasoil, y licitar más cargamentos desde Brasil y Uruguay, tratando de evitar cortes de suministro al sector industrial. La publicación especializada EconoJournal trae un análisis crítico del consultor Luciano Caratori. Lo reproducimos para el debate: «Desde principios de 2020 a la fecha se registró la caída más pronunciada de la oferta doméstica de hidrocarburos en 71 años. Así lo consignó Luciano Caratori, consultor especializado y ex subsecretario de Planeamiento Energético, que configuró una serie histórica que sigue el comportamiento de la producción doméstica bruta de gas natural y su variación interanual desde 1950 hasta abril de 2021.

Expectativas

“Durante el paro por autoconvocados de salud en la cuenca Neuquina se inyectaron 13 MMm3/d por debajo de los días previos, pero luego la oferta se recuperó. Hay un crecimiento y estimo que la producción de mayo va a cerrar similar al mismo mes del año pasado. En términos de inyección de producción doméstica de gas, ahora se está inyectando en el orden de los 108 MMm3/d, menos del 1% por debajo de mayo del 2020 y 10% por debajo del 2019. La caída se detiene y eso es una buena noticia”, subrayó el consultor. Para Caratori, una de las grandes causas del derrumbe “es la dificultad en el manejo de expectativas«. «¿Hace cuánto que el gobierno habla de la ley de Hidrocarburos? Las compañías no son ONGs sino que tienen por fin maximizar el ingreso de sus accionistas. Decir durante dos años que vas a sacar una ley que dé certezas en un país incierto es atentar precisamente contra la certeza que querés generar. Es una situación absurda y a esto le atribuyo una parte importante del escenario. La mejor opción sería sin dudas hacer que no sea necesaria una Ley”, y concluyó: “Uno de los mayores problemas de la discusión pública sobre energía es olvidar su carácter de sistema. Todo esta interconectado y las decisiones que se toman sobre una punta afectan al resto”.La situación de YPF

La delicada situación de YPF que registró una caída de 16,8% en la producción de gas es otra de las claves para entender la disminución de la oferta de gas local. La petrolera controlada por el Estado no consigue recuperarse y perdió US$ 25 millones en el primer trimestre del año.

Importaciones y restricciones al sector industrial

Para abastecer la demanda de gas durante el período invernal, Cammesa, la compañía mixta que administra el mercado eléctrico mayorista (MEM) importó recientemente más de 10 cargamentos de 50.000 metros cúbicos día de gasoil y no descarta comprar más. Los buques adicionales de combustible líquido costaron unos US$ 250 millones y arribarán a partir de la segunda semana de junio. Además, se llamó a licitación para la compra de dos cargamentos de 49.000 m3/d de fuel oil provocando un costo incremental de divisas y el eventual aumento de subsidios eléctricos. Al mismo tiempo, dos factores de índole ambiental y coyuntural contribuyeron a dificultar el suministro de gas para las centrales de generación eléctrica. Por un lado, la sequía histórica en las represas binacionales Yacyretá y Salto Grande y por otro la reducción de los volúmenes de importación de gas desde Bolivia. Durante el fin de semana, Camuzzi, Naturgy y Metrogas, -las principales distribuidoras del país- cortaron el suministro de gas interrumpible a clientes industriales. Asimismo, Camuzzi Gas Pampeana debió cortar el servicio a 130 estaciones de gas natural comprimido (GNC). El contexto es complejo y la disminución de la disponibilidad de gas local desata la pregunta por el futuro inmediato, sobre todo, porque en términos estacionales, el invierno comienza recién el 21 de junio.»Observación de AgendAR:

Las afirmaciones de Caratori reflejan con dureza pero con realismo la situación actual. Pero, sin entrar a una discusión detallada, encontramos que faltan un análisis de decisiones estratégicas que llevaron a donde estamos. Una fue la política de exportar sin límites las reservas del yacimiento de Loma de la Lata en la década de 1990, bajo la equivocada ilusión que éramos un «país gasífero». Más recientemente, la política energética se enfocó, casi exclusivamente, en Vaca Muerta. Una decisión aparentemente plausible, pero que llevó a extremos. Por ejemplo, el subsidio a las petroleras (el «barril criollo») cuando el precio del petróleo bajaba. No puede decirse que estas sean las únicas causas del actual déficit energético. Sin duda, los factores que menciona Caratori han unfluido. Pero creemos que el problema clave es que los argentinos consideremos al petróleo y el gas como una «commodity» más. Son el insumo fundamental de todas las actividades económicas.El Gobierno invertirá $ 450 millones para poner en valor la red de la Televisión Digital Abierta

El gobierno nacional invertirá $450 millones para poner a punto la red de Televisión Digital Abierta (TDA), cuyo servicio quedó deteriorado por la falta de mantenimiento en las torres de transmisión que hasta el 2015 cubrían al 80% de la población.

«Con $ 450 millones ya previstos en el Plan Conectar, anunciado por el Presidente Alberto Fernández, podemos volver a punto la red de TDA», afirmó el coordinador general del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital, Gonzalo Carbajal. La TDA es «el último servicio gratuito digital», dijo por su parte el senador Alfredo Luenzo, titular de la comisión de comunicaciones del Senado, consultado sobre la valoración de la TDA cuando los canales de TV por aire pueden verse a través de internet. «Hay muchos motivos para invertir en la Televisión Digital Argentina (TDA)», sostuvo el subsecretario de Tecnologías de la Información, Martín Olmos. «En primer lugar porque en su momento se invirtieron US$ 1.000 millones y sería un crimen desperdiciarlo por abandono, por no invertir en mantenimiento; y segundo porque permite llegar con un servicio de calidad gratuito a la población que no puede pagar un servicio de suscripción», detalló Olmos. Agregó como tercera razón para invertir en la TDA el «dividendo digital», ya que «libera parte del espectro de una de las bandas que puede utilizarse para 5G», en referencia a la banda de 600 megahertzs del espectro radioeléctrico. La discusión sobre el uso del dividendo digital no está cerrada en el Gobierno, dado que también hay quienes promueven la ampliación de canales para la televisión digital para asegurar una diversidad de contenidos en la plataforma. «Tener una televisión digital fuerte es el prerequisito para apuntar al encendido digital», afirmó Olmos, en referencia al apagado de las señales de TV analógicas. El lanzamiento de la Televisión Digital Abierta fue en el 2010 y comenzó con la distribución de decodificadores -que permitían captar las señales digitales y verlas en un televisor analógico- entre la población de menores ingresos. Posteriormente se estableció como norma que los televisores fabricados en el país deben incluir el sintonizador digital, lo que sigue vigente, según comentaron fabricantes de equipos en Tierra del Fuego. La única ventana de incorporación de televisores sin sintonizador digital al parque de equipos en uso en el país ocurrió en el 2018, cuando autorizaron la importación de unidades sin sintonizador.