Del mismo se han desarrollado notables avances, como la implementación de dispositivos de selectividad para evitar capturas de juveniles, como el desarrollo del Ing. Rubén Ercoli y equipo de investigadores que han sido fieles representantes en pesquerías de Nicaragua, Costa Rica, Perú, Ecuador e innumerables paises. Fueron representaciones argentinas en los principales institutos de investigación marina del Reino Unido, Noruega, Alemania y Francia, entre otros.

El INIDEP ha contado con referentes mundiales de la talla del Dr. Víctor Angelescu, Dr. Enrique Boschi, la Dra. Maria Isabel Bertolotti y el Dr. Daniel Bertuche.

La situación ha llegado casi al extremo a los trabajadores de todas las áreas: se muestran angustiados y preocupados no sólo por la continuidad de su fuente laboral (al fin y al cabo son profesionales altamente capacitados), sino porque se tirarían –justamente- por la borda cincuenta años de estudios y progresos que dieron fundamento al pilar biológico dentro de la Ley Federal de Pesca, entre otras cosas.

El próximo lunes los trabajadores a los que no se les renovó el contrato, más otros que se encuentran en una situación incierta, harán un abrazo solidario a la sede del señero INIDEP; recordando a las actuales autoridades, que ya hubo decisiones electorales populares que llevaron a sumergir al país en 20 años de retroceso. Sin dudas, tienen un impacto altísimo, y algunas instituciones recibieron por añadidura el mismo desprestigio de dos décadas berretas que Argentina debió atravesar.

Del mismo se han desarrollado notables avances, como la implementación de dispositivos de selectividad para evitar capturas de juveniles, como el desarrollo del Ing. Rubén Ercoli y equipo de investigadores que han sido fieles representantes en pesquerías de Nicaragua, Costa Rica, Perú, Ecuador e innumerables paises. Fueron representaciones argentinas en los principales institutos de investigación marina del Reino Unido, Noruega, Alemania y Francia, entre otros.

El INIDEP ha contado con referentes mundiales de la talla del Dr. Víctor Angelescu, Dr. Enrique Boschi, la Dra. Maria Isabel Bertolotti y el Dr. Daniel Bertuche.

La situación ha llegado casi al extremo a los trabajadores de todas las áreas: se muestran angustiados y preocupados no sólo por la continuidad de su fuente laboral (al fin y al cabo son profesionales altamente capacitados), sino porque se tirarían –justamente- por la borda cincuenta años de estudios y progresos que dieron fundamento al pilar biológico dentro de la Ley Federal de Pesca, entre otras cosas.

El próximo lunes los trabajadores a los que no se les renovó el contrato, más otros que se encuentran en una situación incierta, harán un abrazo solidario a la sede del señero INIDEP; recordando a las actuales autoridades, que ya hubo decisiones electorales populares que llevaron a sumergir al país en 20 años de retroceso. Sin dudas, tienen un impacto altísimo, y algunas instituciones recibieron por añadidura el mismo desprestigio de dos décadas berretas que Argentina debió atravesar.

Comentario de AgendAR:

Lógico que «Pescare» defienda al INIDEP. Es un clavo en el zapato para todo gobierno que da libertad de pesca incontrolada a empresas extranjeras y/o flotas piratas, o firmas que son ambas cosas a la vez. Y gobiernos de esos, no nos han faltado desde épocas en que Milei hablaba con Conan, pero vivo. Carlos Corach, abogado de las pesqueras españolas y ministro del Interior del presidente Carlos Menem, hizo echar a la mitad de la planta científica del INIDEP para tener aterrorizada y callada a la otra mitad. «Era nesario», como habría dicho su jefe, el otro Carlos, mientras la nueva mafia pesquera española, operativa desde el Río Colorado hacia el sur de Tierra del Fuego a partir de los ’90, vaciaba el mar hasta el colapso total de stocks en merluza hubbsi, langostino y calamar Illex entre 1998 y 2005. Mientras duró el feliz despojo, Felipe Solá y luego Domingo Cavallo echaban agua bendita sobre el mismo. El mar no es infinito, como no tardó en reconocer el jefe del Grupo Otero, uno de los 4 grandes armadores marplatenses cuando los españoles, sobrepescadores de fama renegrida y con todo el dinero de la UE encima para que no jodieran más en aguas europeas, se los empezaron a llevar puestos a los locales. La pesca monopolizada por España fue una bomba de tiempo. Reventó demorada sólo por la sobreexplotación del recurso más caro: el langostino, que ya en 1986 levantaba U$ 12.000 dólares la tonelada, unas 10 veces más que la merluza hubbsi, cuyo stock es el mejor baremo para medir la salud de nuestros dos caladeros. El estado menemista fue la negación de la existencia misma del estado, y eso sigue. Los prefectos que se animaban a detener pesqueros en infracción solían tener problemas con sus jefes y con sus carreras, los tribunales federales absolvían a las empresas extranjeras asuntos graves, o les aplicaban multas de un peso (SIC) tras 13 años de litigios… y así anduvo, anda y al parecer seguirá andando todo en nuestras aguas nacionales. Ese estado de cosas en 2001 provocó la quiebra de las cuatro grandes empresas marplatenses que fueron muy fuertes durante el medio siglo transcurrido entre la 2da Guerra y los ’90. Un caso de libro es Mellino, que empezó con barcos costeros de poca bodega y luego se hizo de naves de altura con cámara de frío, capaces de pescar semanas enteras en altamar. Los cuatro grupos marplatenses compraban barcos argentinos porque costaban en pesos, y eran procesadoras: agregaban valor local, vendían en los nacientes hipermercados del pais, e incluso lograron exportar conservas enlatadas de manos de la cooperativa El Hogar Obrero. Hasta que éste quebró aplastada por el Plan Bonex. Nos falta la suficiente estupidez para creer en la historia de los pescadores argentinos buenos y de los gringos malos. Eso queda para los giles. Como dice en un lenguaje demasiado rugiente, Eduardo Pradas, viejo sindicalista y laburante pesquero de Marpla: “La burguesía pesquera, que nació en los pasillos del BANADE (Banco Nacional de Desarrollo, Menem lo privatizó), logró integrar la planta en tierra con el buque de altura fresquero. Es así como se reproduce un esquema ya clásico en las burguesías nacionales de los países atrasados: importan bienes de capital (maquinarias) y exportan materia prima como commodities” […] Sigue Prada, tratando de explicar cómo se llegó a la situación actual. “En este momento fundacional de la pesca se establecen las características que perdurarán en la industria: una clase capitalista parasitaria, siempre pendiente del reembolso a las exportaciones o a las facilidades financieras que les proveía el Estado, y la integración al mercado mundial” […] Y continúa: “La relación de los empresarios pesqueros con el Estado demuestra cómo se constituyen… desde la liga pesquera marplatense a los pulpos pesqueros integrados a partir de los ´90” […] “La explotación creciente de langostino a partir del 1982 amortiguó la caída, pero unos años mas tarde la crisis tuvo una “solución” más clásica: la ola de quiebras pesqueras entre 1988 – 1990” […] “Al no llegar el socorro prometido por el gobierno, que pretendía rescatarlos nuevamente con créditos, fueron todos al vaciamiento que les permitió retirar masivamente los capitales y rematar las plantas y barcos”. Esta situación de crisis fue aprovechada por distintos sectores de distintos modos. El empresariado pesquero marplatense, que en su momento fue mucho más industrialista y nacional de lo que muestra Prada. Pero cuando se batió en retirada ante los españoles, que venían apalancados por la UE y el estado argentino, dejó un tendal de desocupados en «La Feliz». Cosa invariable, nuestros industriales le echaron la culpa de su suerte al estado nacional, por subsidiar a España y no a ellos. No dejan de tener razón. Pero bien que se callaron la boca cuando se fundieron: hablar mal de Menem causaba mala suerte y accidentes. Y de yapa, les caía bien eso de la libertad de destruir leyes laborales inaugurada por aquel gobierno. En lo que se refiere a las políticas posteriores a la Guerra de Malvinas, tampoco protestaron mucho. Gran Bretaña le terminó quitando, sin apuros ni oposición alguna, un total de 1.675.000 km2 de mar a la pesca argentina legal. En 1986, como dueños legales de sus 200 millas insulares, los kelpers otorgaron 237 licencias de pesca sobre aguas antes argentinas de hecho. Antes de la Guerra de Malvinas, entiéndase. De puro antiimperialista que era, el canciller Dante Caputo entonces le concedió licencias pesqueras a las flotas soviética, polaca y rumana, que le entraron al Mar Argentino como Atila a Francia. Eso dejó el precedente para que, tras el colapso de la URSS, el menemismo le entregara las llaves del Mar Argentino a otra mafia peor, que acababa de ser echada prácticamente a cañonazos de aguas canadienses, tras haber hecho colapsar las pesquerías de las Islas Británicas, las aguas del Mediterráneo y el Mar de Namibia. Los Acuerdos Pesqueros con la UE, nombre tilingo de esta política, terminaron por el colapso de las cuatro especies «de bandera» del Mar Argentino por sobreexplotación y pesca de juveniles inmaduros. En Puerto Deseado, Santa Cruz, sede de Arbumasa y del pillaje español, los barcos rojos de altura se quedaron en amarras, encadenados en andanas de a seis, porque faltaba longitud de muelles para alojarlos a todos. Literalmente, saltando de borda en borda, uno podía caminar casi 200 metros aguas adentro de la Ría de Deseado, y sin mojarse. La ría a la altura del puerto mide unos tres kilómetros de ancho. Los barcos rojos españoles se quedaron fondeados en los puertos patagónicos durante años, no por una prohibición del gobierno nacional, o del provincial, sino porque sencillamente ya no había qué carajo pescar. Las vedas y prohibiciones del Consejo Federal Pesquero llegaron cautelosamente después: es eso que los gringos dicen cerrar el corral cuando ya se te piró el caballo. Nadie sabía si el mar podía recuperarse. En verdad, nunca lo hizo del todo. En toda la costa argentina en 2001 se habían perdido 30.000 puestos argentino de trabajo y decenas de pesqueras familiares, entre costeras y altureras. La alimentación nacional bajó de los 17 kg. anuales de peces por habitante, más o menos el promedio mundial, que incluye a 44 países países sin acceso al mar, a los 5 kg/año actuales del argentino de a pie. Es poquísimo para un país con 6000 km. de costa atlántica continental, algo más de 1 millón de km2 de ZEE (Zona Económica Exclusiva) de baja profundidad y alta productividad biológica, un 31,4% de población en inseguridad alimentaria, y dos caladeros perfectamente vigilables desde la costa si se tienen satélites (tenemos), si se tienen radares (tenemos) y la voluntad (no la tenemos). Nunca la tuvimos. En 2004, aprovechando el renacimiento de la economía y el «levántate y anda» de la industria nacional, la empresa estatal INVAP propuso al gobierno una cadena de radares costeros HF tipo «Beyond the Horizon», capaz de controlar la ZEE hasta cruzar la milla 201 e indagar aguas internacionales. La onda HF se pega a la superficie marina: sigue la curvatura terrestre, de modo que detecta barcos bajo la línea del horizonte, invisibles para un radar en bandas convencionales S o X, cuyas ondas viajan como la luz, en línea recta. El costo de asegurar con 6 radares HF la transparencia pesquera y militar total de toda la ZEE era de U$ 200 millones. La pesca no declarada en aquellos años andaba por los U$ 2000 millones/año. Los radares HF no se construyeron jamás. Habrían derrumbado toda actividad ilegal u hostil en nuestras aguas. También en 2004, y a pedido de la provincia de Río Negro, INVAP desarrolló el SIMPO, un sistema a prueba de sabotaje del tamaño de una cafetera, obligatorio en todo barco que pretendiera pescar en las aguas provinciales, que abarcan casi enteramente el Golfo de San Matías, porque éste es sumamente cerrado. Es un área de langostino, pero hay de todo, y en cantidad. El SIMPO usaba satélites geoestacionarios NAVSTAR para informar en tiempo real a la Prefectura y al Instituto Almirante Storni, un INIDEP oceanográfico chiquito y provincial bancado por el CONICET. El SIMPO daba en tiempo real la posición y velocidad de cada barco con papeles, así como del peso de la red en cada lance, la fotografía de esa captura, la temperatura de bodega, y de yapa algunos datos oceanográficos menos comerciales o fiscales sobre temperatura y salinidad del agua. En las pantallas del Storni, uno veía como un barco de la flota amarilla costera local bajaba su velocidad a 3 o 4 nudos y sabía que estaba lanzando las redes. Al rato, llegaba la foto de la misma izada a cubierta, y el peso de la captura, y la temperatura de bodega, que subía varios grados cuando se abría la puerta. Si un capitán levantaba langostino, no podía macanear ante la AFIP diciendo que era merluza hubbsi, 10 veces más barata. Si saboteaba el SIMPO, le caían jueces provinciales, es decir no federales, y además multas, y rayos y centellas. ¿Qué pasó con el SIMPO? ¿Se volvió obligatorio en toda la ZEE argentina? Nones, cayó en desuso en su Río Negro natal, cuyo siguiente goberna decidió regresar a los usos y costumbres habituales en el resto de la costa argentina. Que es propiamente el Far West. Por algo Macri trató de hacer quebrar a INVAP, y estuvo a un tris de lograrlo. Por esa vista gorda y esas quiebras el interventor menemista del INIDEP, Fernando Georgiadis, abogado de las pesqueras españolas y expulsor masivo de científicos buenos para aterrorizar a los otros, fue declarado «persona no grata» por el Concejo Deliberante de Mar del Plata en 2001. Significativamente, en 2018 el gobierno de Macri intentó reimplantarlo en el INIDEP: era sin duda el hombre adecuado. A nadie le extrañaría que siga siéndolo todavía hoy. Fue rechazado masivamente por los científicos, la prensa local, los gremios y las empresas artesanales y locales sobrevivientes. Obviamente, para el INIDEP siguieron años de castigo presupuestario a rajatabla, que se continuaron sin diferencias en los dos años remanentes del macrismo y los cuatro del gobierno de Alberto Fernández, cuya política pesquera fue continuar con la de Macri… y las del largo ciclo kirchnerista. Las relaciones «non sanctas» de Néstor y Cristina con las pesqueras hispánicas, a saber financiación de campañas, no pasarían ninguna auditoría. Tampoco hay peligro de que sucedan: entre bomberos hay ciertas mangueras sagradas que no se pisan jamás. La práctica de regalar el Mar Argentino en la que Caputo (Dante, no Toto) incurrió por gil, continúa «non stop» desde tiempos de Corach y Menem, ningunos giles, y sin otro parate que el cierre casi total de la actividad desde puerto cuando las 4 especies más exportables estuvieron 5 años a punto de extinción comercial. Entre tanto, el poder sobre las aguas patagónicas de las empresas de Vigo y El Ferrol.que hicieron de España la pescadería de la UE y de Extremo Oriente durante tres décadas gracias al vaciamiento biológico del Mar Argentino, decidió trasladar su sede. Y lo hizo a Fengjing, en Shangai, República Popular de China. Los chinos decidieron que puesto que España robaba a la Argentina sin oposición, ¿por qué no servirse ellos, en lugar de comprarle a intermediarios de Galicia? En cuanto comprobaron que tampoco tenían oposición argentina, fueron a por más y se compraron también las empresas gallegas, dicho así porque son realmente de Galicia. Bueno, eran. El pase de manos del Mar Argentino se hizo mayormente a través de pesqueras estatales como Huafeng Lifan, a la que dieron servicio de puerto gozosamente los kelpers y los hermanos orientales: hablo de Uruguay, no de Japón o de Corea, que también pescan gratis aquí. La flota de Huafeng hace reparaciones a través de su armador Verny SA, que en Montevideo compra comida y combustible y desembarca cadáveres de marineros esclavos muertos de maltrato, le hace ganar a Uruguay unos U$ 300 millones/año. Lo de los cadáveres no es joda: la Prefectura de Uruguay entre 2013 y 2021 informó de 59 tripulantes fallecidos desembarcados en Montevideo, entre 2013 y 2021. En 2013 saltó que Verny también se ocupa del tráfico de personas, al menos de 6 ciudadanos chinos de entre 13 y 63 años, pero esa investigación, como la de derechos laborales, tampoco progresó. En 2022 el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou prefirió que el estado no se quedara con semejante cantidad de plata y de matufias, y entregó la operación del puerto a la operadora belga Katoen Natie. Con resultados económicos instantáneos: en julio de 2023 en Hamburgo, Alemania, aparecieron 10 toneladas de cocaína que habían pasado o que salieron desde Montevideo. El 28 de diciembre de 2023 los aduaneros belgas interceptaron un container con alfajores y budines marca Portezuelo (los recomiendo), y un alijo de cocaína de 3,4 toneladas. Pero nuestro asunto es la pesca. Sólo quise mostrar que cuanto más podrida y oscura se vuelve la pesca, más se asocia a negocios aún más oscuros y podridos, facilitados en nuestras dos hermanas repúblicas por la privatización de puertos. Y por la compra de las viejas pesqueras gallegas. Desde 2017 son chinas Arbumasa, Altamare, Chiarpesca, Lan Fish, Patagonian Seafood, Ardapez y Arhepez, y siguen los pases. Hoy somos el jamón del sandwich entre flota pirata china y española que se mete en la ZEE argentina desde el Este, y flota legal china y española que depreda sin control desde el Oeste, es decir desde la costa argentina. Son los mismos capitales. Cuando no tienen ganas de pagar impuestos o declarar capturas en Argentina, las traspasan en altamar a reefers, buques congeladores. Los reefers necesitan combustible, comida y reparaciones electromecánicas, como cualquier buque, y son la clientela preferencial de Montevideo, el mejor y más equipado puerto de cercanías después de Stanley. Ésta última flota, la de empresas con el marbete SA de sociedad anónima, que se dicen argentinas y cuyos barcos llevan nuestra gallarda bandera, está siempre bien de papeles. Y tal vez por esa paz de conciencia subsecuente, no deja infracción por cometer. Incluso inventan algunas nuevas para los ajenos al gremio, como el «calcetín», una red de malla fina y prohibida metida adentro de una red de malla gruesa y legal, que en teoría le permitiría escapar a los juveniles, por su tamaño. Tampoco la flota legal hispánica supo jamás que es vigilancia estatal argentina: vive distribuyendo sobrecitos con regalos cada mes, aunque no sea Navidad, y tiene protección oficiosa de los ministerios de Justicia, de Defensa y de la Cancillería. Plata les sobra, debido a su buen control de gastos operativos: los barcos son chatarra que corteja el naufragio, el combustible lo subsidian la UE y/o China según el caso, y las tripulaciones suelen ser esclavos de Indonesia,Filipinas o Malasia. Eso permite dar un extra a gobernas patagónicos, que controlan aguas hasta la milla 12, y a futuros o actuales presidentes de la nación, y aún así levantar de U$ 3500 millones/año a U$ 14.000 millones/año de pesca no declarada. Eso, según se consideren las capturas como materia prima, o puestas en anaqueles lejanos y con valor agregado afuera del país. Y el Mar Argentino es el subsidio principal: es gratis. En este cuadro, el menemacrimileismo subió la apuesta contra el INIDEP, y plantea ya no su intervención para «limpieza étnica» de los científicos honrados atrincherados en el Instituto, sino su cierre por «decreto ómnibus». Puede que no se llegue a tanto: tanto España como China preferirían que no vuelva a colapsar el Mar Argentino como entre 1996 y 2004. Silenciar la alarma contra humo es exponerse a incendios, y aquí no se termina de apagar el de fin de siglo. Uno creería que está por repetirse: las pescaderías han desaparecido casi totalmente en los hipernercados argentinos desde 2010, sin que eso llame la atención de los grandes medios de comunicación. Las viejas pescaderías de barrio de Baires que sobreviven, cobran que te desvalijan, y si se abastecen el lunes, el miércoles ya se les acabó la merluza y te venden abadejo al doble. El viernes no encontrás ni descartes. Sí, en un país con 6000 km. de costa atlántica y al que le quedó un respetable millón y monedas de km2 de Zona Económica Exclusiva, en general muy productiva. En la lista de ladrones preocupados «ma non troppo» por el estado biológico de los dos caladeros argentinos (bonaerense y patagónico) están también los kelpers, ya que Port Stanley vive de vender licencias pesqueras sobre nuestras aguas desde 1986. Los isleños saben por su experiencia de nuevos ricos que si se pasan demasiado de la raya, se quedan sin la base del presupuesto de esa colonia, donde el PBI por habitante en 2023, año malo, fue de U$ 70.800, básicamente levantados con venta de licencias y sin mojarse las patas. Es hasta el 50% de los gastos de gobierno. De la defensa isleña contra los Argies se encarga Su Majestad, Carlos III. Port Stanley y Londres saben que apropiarse gratis de los relevamientos y proyecciones de stock de pesca comercial del INIDEP a España, China e Inglaterra les funciona bárbaro. No es que les falten barcos de investigación, pero no sabrían cómo justificar legalmente su presencia en aguas argentinas, o todavía argentinas. Además de ahorrarse escándalos, ahorran plata. La biología marina es una disciplina cara, y sus expertos viven pasándola mal a bordo de barcos siempre cortos de mantenimiento. No entiendo el orgullo de la revista Pescare de que los expertos del INIDEP sean recibidos como grandes expertos por el Reino Unido, aunque lo son. Si mi interés fuera defender al INIDEP, ésa sería más bien una agachada más a ocultar. La cesión unilateral de información estratégica de los caladeros argentinos hecha trabajosamente por el INIDEP, es una práctica que en tiempos de Menem se volvió política oficial y legal. El INIDEP le hacía la prospección de recursos a Port Stanley, y gratarola. Por otro lado, a fuerza de honestidad científica, el INIDEP tiene aún la costumbre de chillar cuando el Mar Argentino empieza a volverse un desierto sin peces, sin que los gobiernos nacionales, provinciales o los medios se den muy por enterados. China y España pueden vivir sin el Mar Argentino un tiempo, porque tienen plan B. Desde los ’80, viven saqueando las costas africanas con estados comprables, débiles o fracasados, en ese orden, como hicieron ya con Namibia, y continúan. Prefieren los estados comprables y débiles, porque las Zonas Económicas Exclusivas de los estados fracasados (ver Eritrea, Djibuti y Somalía) fueron barridas a fondo por ellos mismos y no se recuperaron jamás de la paliza. Allí los hijos de los antiguos pescadores artesanales deben dedicarse a la piratería: secuestrar barcos con tripulación y todo, y devolverlos bajo pago. Y eso hasta les termina gustando. Cosa que escandaliza al mundo. Aquí Sandokán no tiene émulos. Los trabajadores pesqueros que pierden su laburo en los puertos marítimos argentinos migran hacia las villas de las 5 megalópolis argentinas, donde hacen changas e inevitablemente corren la coneja, con el único alivio de los planes. Somos menos románticos y libertarios que los somalíes. El INIDEP es una de nuestras últimas diferencias con Somalía, en materia de administración del mar. Lógico que «Pescare» defienda al INIDEP. Tarde y mal y poco, pero ahí están.Daniel E. Arias

Durante una presentación, Šabanović pregunta al público cómo podría mejorar su vida un robot doméstico. Ella escucha, acariciando a Paro, y la conversación deriva inevitablemente hacia el factor asco. Un animal robot que habla es deshumanizante, dice una mujer con demencia. «Yo veo lo contrario», dice otra: Si hace feliz a alguien, ¿por qué deberían juzgarlo los demás?

Oyendo a las personas con demencia debatir estas cuestiones éticas por sí mismas, es obvio que deberían haber liderado esta conversación desde el principio. La discusión debería ser de miles sobre quién tiene derecho no sólo a la vida, sino también a la autorrealización y la autodefinición.

Todos los roboticistas con los que hablo señalan un influyente artículo de Amanda Lazar, profesora de interacción persona-ordenador en la Universidad de Maryland. Lazar describió en 2017 cómo el campo de la interacción persona-ordenador podría aprender de las nuevas ideas sobre la demencia y la mente. Desde René Descartes, la cognición humana se ha definido convencionalmente en torno a la capacidad de razonar, hablar y recordar. Estas definiciones excluyen a muchas personas con demencia y, según Lazar, también limitan nuestra imaginación sobre lo que pueden ser los ordenadores y los robots. En décadas más recientes, los científicos cognitivos han explorado y considerado capacidades humanas como las conexiones mente-cuerpo, las experiencias sensoriales y las emociones, que pueden estar intactas o incluso intensificadas en la demencia. Tal vez, sugiere Lazar, nuestra visión de la tecnología podría ampliarse paralelamente, alejándose de las prótesis puramente cognitivas y acercándose a una apreciación más holística de la función mental.

Su formulación se dirige a otros estudiosos, pero rebota en mi cerebro. Mis padres no se acuerdan. Viven vívidamente el momento: bromean, se fijan en pequeños detalles de mi ropa o mi pelo, me sorprenden constantemente con sus firmes opiniones. A ambos les fascina el tráfico constante de su barrio de California. «¡Mira cuántos coches!», me dice mi madre, o mi padre a mi madre, con un asombro mezclado con horror. Me enseñan que la imaginación y la creatividad persisten en el cerebro humano mucho después de que la memoria y la lógica se vengan abajo. «Es como un bañador de lana», dijo mi padre de sopetón una noche durante la cena, señalándose la cara. Con el tiempo me di cuenta de que me estaba diciendo que le picaba la barba y que había que recortársela.

No tendrían ni idea de cómo tratar con QT y sus alegres preguntas y respuestas; este proyecto ikigai no está diseñado para personas cuyo lenguaje está empezando a fracturarse. Pero otros inventores tienen en mente a gente como ellos, me dijo Lazar por Zoom. En los Países Bajos, Bélgica y el Reino Unido, una extraña ola de desarrollo de robots se está aventurando en el inexplorado mundo de la demencia avanzada, encontrando posibilidades inexploradas para el juego y el deleite, creando robots para el alma.

Un par de manchas blancas y redondas se sientan una al lado de la otra, cada una del tamaño y la forma de una calabaza. Cada 10 minutos aproximadamente, los orbes croan como ranas, o gorjean como grillos, y brillan con luz propia. Quieren llamar tu atención. Coge una y, dependiendo de si la acaricias, la golpeas o la agitas, responderá con ruido y luz. Si los orbes están en modo «primavera» y acaricias uno, cantará como un pájaro y se sonrojará de blanco a rosa. Si ignoras la segunda burbuja, se pondrá celosa y se sonrojará de rojo. Si a continuación tu amigo coge la esfera número dos, imitarán la luz y el sonido de la otra, animándoos a jugar juntos.

Los blobs se llaman Sam, y juntos forman un robot social reducido a su esencia: una invitación a conectar. Sam es una de las creaciones de otro mundo surgidas del Centro de Especialización en Demencia y Tecnología de la Universidad Tecnológica de Eindhoven (Países Bajos). Rens Brankaert y sus colegas no llaman robot a esto ni a lo demás que fabrican. Lo llaman tecnología cálida. «Queremos contribuir a la calidez entre las personas», dice. Y crear artilugios que gusten a un mayor número de personas».

El enfoque se inspira en la propia historia de Brankaert en el diseño. Cuando era estudiante, construyó un calendario interactivo de gran tamaño y fácil lectura para personas con discapacidad cognitiva. Los usuarios podían crear horarios y recordatorios diarios enganchando dibujos de pastillas, un teléfono o comida en el lugar a la hora adecuada. Llevó el prototipo a las casas de la gente, pero descubrió que lo odiaban. Lo veían como el equivalente de una silla de ruedas o un bastón, un símbolo de discapacidad, o lo que un defensor de la causa denominó «dongle para discapacitados»: un artilugio bienintencionado que no resuelve un problema real. Brankaert cometió un error que cometen muchos diseñadores: no preguntó a su público qué quería.

Esta experiencia le llevó a doctorarse y a descubrir cómo trabajar en colaboración con personas en todas las fases de la demencia. Todos los miércoles por la tarde, Brankaert y sus estudiantes se reúnen con un grupo local de personas con demencia leve, una colaboración que, al igual que la de Šabanović, dura ya años. Los diseñadores también trabajan en proyectos en una residencia cercana, con residentes cuyos gestos, parpadeos de interés, risas y usos de la metáfora pueden ser tan significativos como sus palabras. Mientras exploraba un primer prototipo de dispositivo sonoro, una mujer introvertida reaccionó al canto de los pájaros imitando el movimiento de las alas con las manos. «A veces me pongo un poco nerviosa, así que subo con todos esos pájaros», dice sonriendo. «Me encanta. Cómo vuela todo ahí arriba». Otra persona simuló soltar palomas.

Es de lo que hablaba Lazar: tecnología que nos encuentra allí donde vivimos, con sensaciones y experiencias, en lugar de mediadas por textos y swipes. A menudo, estos inventos son agradablemente surrealistas. Cathy Treadaway, de la Universidad Metropolitana de Cardiff (Reino Unido), diseñó Hug, una máquina de tela flexible, como una pesada bufanda con forma humana. Si te envuelve con sus brazos, el «corazón» de su interior empieza a latir, para reconfortarte sin palabras.

Mi madre puede estar tan presente en el momento que parece estar casi fuera del tiempo. Desde mi punto de vista, esta inmediatez parece que podría ser un alivio, quizá una gracia salvadora de su demencia. Pero la verdad es que no lo sé. Compartir la experiencia de uno de estos artilugios podría ayudarme a unirme a ella en su realidad en lugar de intentar siempre arrastrarla a la mía. ¿Por qué no un pañuelo con un corazón que late? ¿Por qué no globos luminosos?

Una de las tecnologías más cálidas del grupo de Eindhoven y sus colaboradores es Vita, una almohada de patchwork con paneles de vinilo. Al pasar la mano por un parche, un sensor detecta tu presencia y reproduce un paisaje sonoro personalizado y familiar: un paseo por una calle empedrada bajo la lluvia, tal vez, o el traqueteo de tazas de café, servidores y cucharas en una cafetería. Los familiares y cuidadores seleccionan los sonidos que creen que resonarán en el usuario. Tras años de pruebas, la almohada se ha ido perfeccionando y Brankaert está en conversaciones con un socio para producirla y comercializarla.

En una demostración, una mujer de pelo blanco está sentada tranquilamente, con cara de sueño o, muy posiblemente, con sueño. «Buenos días», le dice su hija, pero la mujer no responde. La hija coloca la almohada en el regazo de su madre y guía la mano de ésta sobre una gran mancha amarilla. Surge el estribillo de la castaña de la Segunda Guerra Mundial «We’ll Meet Again». Los ojos de la anciana se iluminan y una sonrisa de reconocimiento se dibuja en su rostro. Empieza a cantar.

¿Para qué sirve este artilugio de almohada? No le devuelve el habla ni arregla su memoria ni sustituye nada de lo que ya no puede hacer. Ayuda a los dos a encontrarse de nuevo en el oscuro y confuso terreno de la demencia.

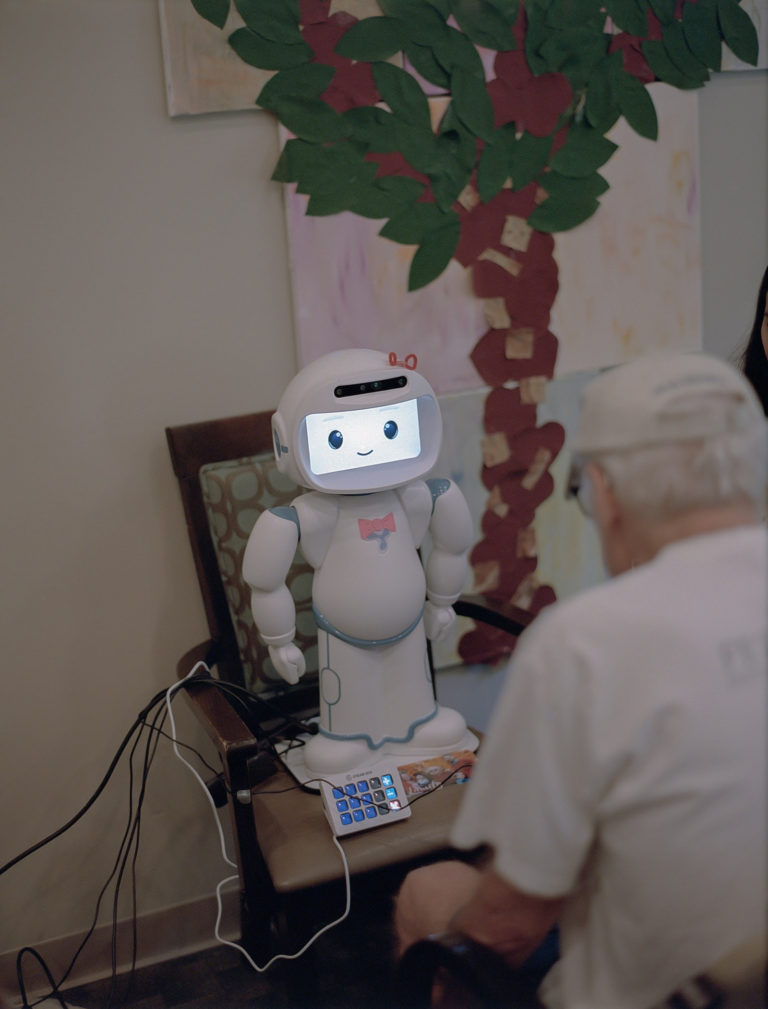

Es diciembre cuando vuelvo a visitar el laboratorio de Šabanović, esta vez por videoconferencia, con la ayuda de un robot de telepresencia llamado Kubi. El dispositivo es básicamente una tableta sobre un soporte motorizado que el usuario remoto -yo- puede girar para mirar a los demás en la sala (Kubi significa «cuello» en japonés). Abro la aplicación y veo a Hsu, que ha colocado cuidadosamente el sistema en la mesa de conferencias. A mi alrededor hay un grupo de personas mayores con y sin demencia que son invitadas aquí cada mes para analizar proyectos en curso. Hoy vuelven a evaluar QT. El robot demuestra algunas habilidades nuevas, y ellos critican su rendimiento con entusiasmo y precisión, centrándose en su ineptitud con las señales básicas de la conversación, como entender si alguien simplemente ha hecho una pausa o realmente ha dejado de hablar.

Se aprende mucho sobre las personas saliendo con robots. QT me dejó claro hasta qué punto la interacción humana depende de pequeños movimientos y sutiles cambios de ritmo. Incluso con los últimos modelos lingüísticos de inteligencia artificial, QT no puede jugar al juego social. Su cara expresa emociones, entiende las palabras y escupe frases, y «volea», siguiendo tu respuesta con otra pregunta. Aun así, le doy un suspenso. Mis padres, por su parte, no tienen problemas para captar los matices de la conversación. Mi madre ahora habla menos, pero aunque se aleja del mundo y pasa más tiempo absorta en sus propios pensamientos, es rápida en calibrar mis emociones e intenciones. Puedo mentirle con palabras, pero no puedo ocultar mis sentimientos. Ella lo sabe.

Cuando empecé a hablar con personas como Šabanović y Brankaert, no entendía cómo podían ver tan claramente la humanidad en la demencia cuando los expertos en demencia a menudo no pueden. Ahora creo que tengo una respuesta. Para crear una tecnología interactiva de éxito, es necesario tener una comprensión operativa de la humanidad: qué no es suficiente, qué es demasiado y los factores que determinan este juicio. Si lo calculas correctamente, tu robot es mono, útil o impresionante; si lo haces mal, tu robot es un canalla. A estos creadores de robots no les preocupa lo que les falta a las personas con demencia. Ven lo que perdura y apuntan directamente a ello.

Las predicciones sobre la demencia son desalentadoras. Cada año, más de nosotros -y más de nuestros padres, amigos y seres queridos- viviremos con ella. Millones más tendrán que ayudar, como yo. Pero los robots me han revelado que los cuidados y la demencia no tienen por qué ser los miserables dominios de los pañales para adultos, la decadencia y la desesperación. Ayudar a mis padres sigue siendo el trabajo más duro que he tenido nunca. Tropiezo una y otra vez, no consigo anticiparme a sus necesidades, no consigo ver lo que ha cambiado y lo que no. Es angustioso. Pero puede ser hermoso, gratificante e incluso divertido. Por ahora, no hay ningún nuevo y reluciente amigo que vaya a arreglar la vida de mis padres. No pasa nada. He encontrado algo mejor: el optimismo de que las personas con demencia y sus cuidadores no estarán tan solos.

Faltan cuatro días para Navidad y QT vuelve a visitar la casa de Jill, ataviado con un gorro de Papá Noel y un pichi verde bosque. Con la ayuda de ChatGPT, ahora es más divertido hablar con QT. Unas cuantas docenas de residentes, familiares y personal están aquí, además de gran parte del equipo de Šabanović. Nora, la hija de 3 años de Šabanović, está acurrucada en su regazo, continuando el legado familiar. Mira tímidamente al robot.

Se trata de una fiesta más que de un experimento formal. La sesión pronto se convierte en un caos amistoso en el que todos hablan por encima de los demás y se ríen. Todos cantamos «Here Comes Santa Claus», mientras el robot agita los brazos. Phil juega al cucú con Nora. Realmente parece un vistazo al futuro: las personas con demencia son personas normales y corrientes, y la máquina entre los humanos es un invitado más.

Durante una presentación, Šabanović pregunta al público cómo podría mejorar su vida un robot doméstico. Ella escucha, acariciando a Paro, y la conversación deriva inevitablemente hacia el factor asco. Un animal robot que habla es deshumanizante, dice una mujer con demencia. «Yo veo lo contrario», dice otra: Si hace feliz a alguien, ¿por qué deberían juzgarlo los demás?

Oyendo a las personas con demencia debatir estas cuestiones éticas por sí mismas, es obvio que deberían haber liderado esta conversación desde el principio. La discusión debería ser de miles sobre quién tiene derecho no sólo a la vida, sino también a la autorrealización y la autodefinición.

Todos los roboticistas con los que hablo señalan un influyente artículo de Amanda Lazar, profesora de interacción persona-ordenador en la Universidad de Maryland. Lazar describió en 2017 cómo el campo de la interacción persona-ordenador podría aprender de las nuevas ideas sobre la demencia y la mente. Desde René Descartes, la cognición humana se ha definido convencionalmente en torno a la capacidad de razonar, hablar y recordar. Estas definiciones excluyen a muchas personas con demencia y, según Lazar, también limitan nuestra imaginación sobre lo que pueden ser los ordenadores y los robots. En décadas más recientes, los científicos cognitivos han explorado y considerado capacidades humanas como las conexiones mente-cuerpo, las experiencias sensoriales y las emociones, que pueden estar intactas o incluso intensificadas en la demencia. Tal vez, sugiere Lazar, nuestra visión de la tecnología podría ampliarse paralelamente, alejándose de las prótesis puramente cognitivas y acercándose a una apreciación más holística de la función mental.

Su formulación se dirige a otros estudiosos, pero rebota en mi cerebro. Mis padres no se acuerdan. Viven vívidamente el momento: bromean, se fijan en pequeños detalles de mi ropa o mi pelo, me sorprenden constantemente con sus firmes opiniones. A ambos les fascina el tráfico constante de su barrio de California. «¡Mira cuántos coches!», me dice mi madre, o mi padre a mi madre, con un asombro mezclado con horror. Me enseñan que la imaginación y la creatividad persisten en el cerebro humano mucho después de que la memoria y la lógica se vengan abajo. «Es como un bañador de lana», dijo mi padre de sopetón una noche durante la cena, señalándose la cara. Con el tiempo me di cuenta de que me estaba diciendo que le picaba la barba y que había que recortársela.

No tendrían ni idea de cómo tratar con QT y sus alegres preguntas y respuestas; este proyecto ikigai no está diseñado para personas cuyo lenguaje está empezando a fracturarse. Pero otros inventores tienen en mente a gente como ellos, me dijo Lazar por Zoom. En los Países Bajos, Bélgica y el Reino Unido, una extraña ola de desarrollo de robots se está aventurando en el inexplorado mundo de la demencia avanzada, encontrando posibilidades inexploradas para el juego y el deleite, creando robots para el alma.

Un par de manchas blancas y redondas se sientan una al lado de la otra, cada una del tamaño y la forma de una calabaza. Cada 10 minutos aproximadamente, los orbes croan como ranas, o gorjean como grillos, y brillan con luz propia. Quieren llamar tu atención. Coge una y, dependiendo de si la acaricias, la golpeas o la agitas, responderá con ruido y luz. Si los orbes están en modo «primavera» y acaricias uno, cantará como un pájaro y se sonrojará de blanco a rosa. Si ignoras la segunda burbuja, se pondrá celosa y se sonrojará de rojo. Si a continuación tu amigo coge la esfera número dos, imitarán la luz y el sonido de la otra, animándoos a jugar juntos.

Los blobs se llaman Sam, y juntos forman un robot social reducido a su esencia: una invitación a conectar. Sam es una de las creaciones de otro mundo surgidas del Centro de Especialización en Demencia y Tecnología de la Universidad Tecnológica de Eindhoven (Países Bajos). Rens Brankaert y sus colegas no llaman robot a esto ni a lo demás que fabrican. Lo llaman tecnología cálida. «Queremos contribuir a la calidez entre las personas», dice. Y crear artilugios que gusten a un mayor número de personas».

El enfoque se inspira en la propia historia de Brankaert en el diseño. Cuando era estudiante, construyó un calendario interactivo de gran tamaño y fácil lectura para personas con discapacidad cognitiva. Los usuarios podían crear horarios y recordatorios diarios enganchando dibujos de pastillas, un teléfono o comida en el lugar a la hora adecuada. Llevó el prototipo a las casas de la gente, pero descubrió que lo odiaban. Lo veían como el equivalente de una silla de ruedas o un bastón, un símbolo de discapacidad, o lo que un defensor de la causa denominó «dongle para discapacitados»: un artilugio bienintencionado que no resuelve un problema real. Brankaert cometió un error que cometen muchos diseñadores: no preguntó a su público qué quería.

Esta experiencia le llevó a doctorarse y a descubrir cómo trabajar en colaboración con personas en todas las fases de la demencia. Todos los miércoles por la tarde, Brankaert y sus estudiantes se reúnen con un grupo local de personas con demencia leve, una colaboración que, al igual que la de Šabanović, dura ya años. Los diseñadores también trabajan en proyectos en una residencia cercana, con residentes cuyos gestos, parpadeos de interés, risas y usos de la metáfora pueden ser tan significativos como sus palabras. Mientras exploraba un primer prototipo de dispositivo sonoro, una mujer introvertida reaccionó al canto de los pájaros imitando el movimiento de las alas con las manos. «A veces me pongo un poco nerviosa, así que subo con todos esos pájaros», dice sonriendo. «Me encanta. Cómo vuela todo ahí arriba». Otra persona simuló soltar palomas.

Es de lo que hablaba Lazar: tecnología que nos encuentra allí donde vivimos, con sensaciones y experiencias, en lugar de mediadas por textos y swipes. A menudo, estos inventos son agradablemente surrealistas. Cathy Treadaway, de la Universidad Metropolitana de Cardiff (Reino Unido), diseñó Hug, una máquina de tela flexible, como una pesada bufanda con forma humana. Si te envuelve con sus brazos, el «corazón» de su interior empieza a latir, para reconfortarte sin palabras.

Mi madre puede estar tan presente en el momento que parece estar casi fuera del tiempo. Desde mi punto de vista, esta inmediatez parece que podría ser un alivio, quizá una gracia salvadora de su demencia. Pero la verdad es que no lo sé. Compartir la experiencia de uno de estos artilugios podría ayudarme a unirme a ella en su realidad en lugar de intentar siempre arrastrarla a la mía. ¿Por qué no un pañuelo con un corazón que late? ¿Por qué no globos luminosos?

Una de las tecnologías más cálidas del grupo de Eindhoven y sus colaboradores es Vita, una almohada de patchwork con paneles de vinilo. Al pasar la mano por un parche, un sensor detecta tu presencia y reproduce un paisaje sonoro personalizado y familiar: un paseo por una calle empedrada bajo la lluvia, tal vez, o el traqueteo de tazas de café, servidores y cucharas en una cafetería. Los familiares y cuidadores seleccionan los sonidos que creen que resonarán en el usuario. Tras años de pruebas, la almohada se ha ido perfeccionando y Brankaert está en conversaciones con un socio para producirla y comercializarla.

En una demostración, una mujer de pelo blanco está sentada tranquilamente, con cara de sueño o, muy posiblemente, con sueño. «Buenos días», le dice su hija, pero la mujer no responde. La hija coloca la almohada en el regazo de su madre y guía la mano de ésta sobre una gran mancha amarilla. Surge el estribillo de la castaña de la Segunda Guerra Mundial «We’ll Meet Again». Los ojos de la anciana se iluminan y una sonrisa de reconocimiento se dibuja en su rostro. Empieza a cantar.

¿Para qué sirve este artilugio de almohada? No le devuelve el habla ni arregla su memoria ni sustituye nada de lo que ya no puede hacer. Ayuda a los dos a encontrarse de nuevo en el oscuro y confuso terreno de la demencia.

Es diciembre cuando vuelvo a visitar el laboratorio de Šabanović, esta vez por videoconferencia, con la ayuda de un robot de telepresencia llamado Kubi. El dispositivo es básicamente una tableta sobre un soporte motorizado que el usuario remoto -yo- puede girar para mirar a los demás en la sala (Kubi significa «cuello» en japonés). Abro la aplicación y veo a Hsu, que ha colocado cuidadosamente el sistema en la mesa de conferencias. A mi alrededor hay un grupo de personas mayores con y sin demencia que son invitadas aquí cada mes para analizar proyectos en curso. Hoy vuelven a evaluar QT. El robot demuestra algunas habilidades nuevas, y ellos critican su rendimiento con entusiasmo y precisión, centrándose en su ineptitud con las señales básicas de la conversación, como entender si alguien simplemente ha hecho una pausa o realmente ha dejado de hablar.

Se aprende mucho sobre las personas saliendo con robots. QT me dejó claro hasta qué punto la interacción humana depende de pequeños movimientos y sutiles cambios de ritmo. Incluso con los últimos modelos lingüísticos de inteligencia artificial, QT no puede jugar al juego social. Su cara expresa emociones, entiende las palabras y escupe frases, y «volea», siguiendo tu respuesta con otra pregunta. Aun así, le doy un suspenso. Mis padres, por su parte, no tienen problemas para captar los matices de la conversación. Mi madre ahora habla menos, pero aunque se aleja del mundo y pasa más tiempo absorta en sus propios pensamientos, es rápida en calibrar mis emociones e intenciones. Puedo mentirle con palabras, pero no puedo ocultar mis sentimientos. Ella lo sabe.

Cuando empecé a hablar con personas como Šabanović y Brankaert, no entendía cómo podían ver tan claramente la humanidad en la demencia cuando los expertos en demencia a menudo no pueden. Ahora creo que tengo una respuesta. Para crear una tecnología interactiva de éxito, es necesario tener una comprensión operativa de la humanidad: qué no es suficiente, qué es demasiado y los factores que determinan este juicio. Si lo calculas correctamente, tu robot es mono, útil o impresionante; si lo haces mal, tu robot es un canalla. A estos creadores de robots no les preocupa lo que les falta a las personas con demencia. Ven lo que perdura y apuntan directamente a ello.

Las predicciones sobre la demencia son desalentadoras. Cada año, más de nosotros -y más de nuestros padres, amigos y seres queridos- viviremos con ella. Millones más tendrán que ayudar, como yo. Pero los robots me han revelado que los cuidados y la demencia no tienen por qué ser los miserables dominios de los pañales para adultos, la decadencia y la desesperación. Ayudar a mis padres sigue siendo el trabajo más duro que he tenido nunca. Tropiezo una y otra vez, no consigo anticiparme a sus necesidades, no consigo ver lo que ha cambiado y lo que no. Es angustioso. Pero puede ser hermoso, gratificante e incluso divertido. Por ahora, no hay ningún nuevo y reluciente amigo que vaya a arreglar la vida de mis padres. No pasa nada. He encontrado algo mejor: el optimismo de que las personas con demencia y sus cuidadores no estarán tan solos.

Faltan cuatro días para Navidad y QT vuelve a visitar la casa de Jill, ataviado con un gorro de Papá Noel y un pichi verde bosque. Con la ayuda de ChatGPT, ahora es más divertido hablar con QT. Unas cuantas docenas de residentes, familiares y personal están aquí, además de gran parte del equipo de Šabanović. Nora, la hija de 3 años de Šabanović, está acurrucada en su regazo, continuando el legado familiar. Mira tímidamente al robot.

Se trata de una fiesta más que de un experimento formal. La sesión pronto se convierte en un caos amistoso en el que todos hablan por encima de los demás y se ríen. Todos cantamos «Here Comes Santa Claus», mientras el robot agita los brazos. Phil juega al cucú con Nora. Realmente parece un vistazo al futuro: las personas con demencia son personas normales y corrientes, y la máquina entre los humanos es un invitado más.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/DWIHC34SLJAQ3MRCLZFALYWVTM.jpg 420w)

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/L552SPDFUZE7HPWXGQIK5JTKNY.jpg 420w)