“Dato mata relato”. Con esa frase, Rodolfo Bongiovanni, investigador y coordinador del proyecto “Diseño y desarrollo de sistemas de producción sostenibles” del INTA, buscó resumir el resultado de un trabajo llevado a cabo por el instituto, con el INTI (con la ingeniera agrónoma Leticia Tuninetti) y con el sector privado.

Según dijeron en el organismo, se trata de la “primera Declaración Ambiental de Producto carbono negativa de la producción de un kilo de peso vivo”. En detalle, estas tres patas del proyecto mancomunado lograron por primera vez en el mundo certificar la producción de un kilo de peso vivo bovino en un campo ganadero, a través del sistema de certificación y ecoetiquetado más exigente del planeta, que es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), con una validez de cinco años.

Todo comenzó en medio de la pandemia, cuando dos empresarios italianos que tenían establecimientos ganaderos en el país se acercaron al INTA para ver si podían tener una constatación del impacto de la carne vacuna que producían en sus respectivos campos, uno ubicado en Federal (Entre Ríos) llamado San Esteban y otro en Villa Huidobro (Córdoba), de nombre Ralicó.

“En Europa, ellos también son productores y están muy avanzados con las declaraciones ambientales de productos, donde todo lo que es la huella de carbono y otros impactos están muy presentes en el mercado y en la demanda de los consumidores. Es gente que se dedica a la producción primaria tanto en la Argentina como en Italia y pasan la mitad del tiempo allá y la otra mitad del año aquí. Nos dijeron que venían haciendo una ganadería teniendo en cuenta la huella de carbono y querían que nosotros la midiéramos, le pongamos números y la certificáramos, con la idea de mejorar su imagen, tener el liderazgo en lo ambiental y además darle un valor agregado a su producto. La idea de ambos ganaderos, que realizan ciclo completo en sus campos, es exportar en un futuro su carne envasada al vacío que producen en el campo”, contó Bongiovanni.

Según describió, en el país las empresas utilizan el sistema silvopastoril, con un monte nativo, donde le incorporan una especie en la parte de abajo del bosque para que brinde forraje a la hacienda, “que se parece a muchos trabajos que se hacen a nivel mundial para hacer una ganadería carbono neutro, carne carbono cero”. En estos dos casos, utilizan siembra aérea de semillas forrajeras para los animales, que además comen las ramas y chauchas que caen de los árboles de la zona.

Fue así que dos años atrás se pusieron manos a la obra para evaluar in situ los ocho impactos ambientales necesarios para la certificación, de los cuales el más conocido de todos es la huella de carbono y, donde en particular, el principal factor de emisión es el propio animal, a través de emisión de gases de metano entérica.

Explicó que, a su vez, como uno trabaja desde el punto de vista de la oferta de alimentos, en el campo, el principal elemento que secuestra carbono es el árbol y las pasturas. “Uno parte de un valor inicial del carbono que hay en el suelo y después, según el manejo que se le haga y la forma en que se lleva adelante ese sistema productivo, se le asigna, de acuerdo a todos los estándares un valor de secuestro a ese sistema silvopastoril”, detalló.

“Por un lado, tenemos las emisiones de los animales que son importantes y por otro lado tenemos la remoción de carbono que también son importantes. En ese balance, en ese más y menos, es de donde surge este valor que un valor carne carbono neutro o mejor dicho negativo, porque secuestra más de lo que de lo que emite”, afirmó.

Según dijo, fueron muy meticulosos porque debieron cumplir todos los pasos del acuerdo internacional que ya existe, donde el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) es la autoridad máxima en el tema de emisiones y de cómo hacer los cálculos. Y sobre todo, llevaron al pie de la letra el protocolo Meet of Mammal, del Instituto Sueco de Normalización, similar al IRAM de la Argentina, cuyo representante en el país es el INTI: “Nos ajustamos estrictamente a los métodos y a la forma de analizar, de estudiar que tiene este protocolo”.

Así, se fueron calculando y midiendo los 10 impactos, desde el nacimiento del animal hasta el animal vivo terminado. Entre los impactos (indicadores de categorías de impacto, su verdadera forma de llamarlos), además de la huella de carbono de la categoría cambio climático, está el agotamiento de la capa de ozono, la eutrofización, el ozono fotoquímico, el agotamiento de recursos, el consumo de privación ponderada de agua (lo que antes se llamaba huella hídrica).

Al final, con todo el modelo construido en el que se reflejaba fielmente la realidad, se envió a que a la unidad de certificación que tiene el INTI en la ciudad de Buenos Aires. Tras un mes de idas y vueltas, se logró que el verificador, a cargo del ingeniero agrónomo Javier Echazarreta, quien actúa como representante por parte de INTI de EPD Internacional, dijera que “todo estaba perfecto”.

“La producción de estos campos está en un nivel medio, en un nivel promedio a nivel internacional con respecto a otros estudios similares que hicieron en el mundo”, destacó el investigador.

Aclaró que el protocolo tiene que llegar hasta el producto terminado, no solo hasta la góndola sino que incluso hasta que esté en el plato del consumidor. “Si bien los estudios terminaron en las tranqueras de los campos, el protocolo nos permite que, aquello que no se puede medir, se le puede asignar valores estándares. Teníamos estudiado que para conseguir un kilo de peso de carne deshuesada envasada al vacío se necesitan 2,7 kilos de peso vivo, casi 3 a 1. Eso nos sirvió de referencia″, describió.

El estudio demostró que, tomando solo la etapa de producción a campo, el balance en la remoción de carbono en el sistema ganadero silvopastoril, resultó en -1,77 kg CO2eq por cada kilogramo peso vivo en la tranquera del campo.

Con 12 años de trabajo en el INTA en la huella de carbono y con una gran satisfacción por el logro obtenido, Bongiovanni reflexionó: “Había mucha bibliografía dando vueltas, algunas de la FAO, que castigaba duramente la ganadería, había mucho ruido y parecía que había que dejar de consumir carne ya mismo. Con la ganadería no había trabajado mucho, pero sí empecé a ver que el protocolo del IPCC daba herramientas para que cualquier hijo de vecino pudiera hacer el cálculo de huella”.

Trabajar en este proyecto, al investigador le dio una gran satisfacción personal. Por un lado por la posibilidad de hacerlo en forma directa con productores. “Me llena mucho el hecho de estar trabajando con empresas reales, no con casos teóricos o información secundaria. Porque entiendo que estoy cumpliendo con mi objetivo profesional y por el cual el INTA fue fundado: colaborar de cerca con los productores. Y por otro, por demostrar que un sistema silvopastoril intervenido por el hombre para producir carne, en este caso, tiene mejores impactos y mejora el ambiente que un sistema en situación natural. Ya este bosque nativo es improductivo, está ahí y no produce nada. En este caso, el hombre estaría interviniendo un sistema natural no degradándolo, sino mejorándolo y al mismo tiempo usándolo para producir un alimento. Ese es el mensaje”, finalizó.

Mariana Reinke

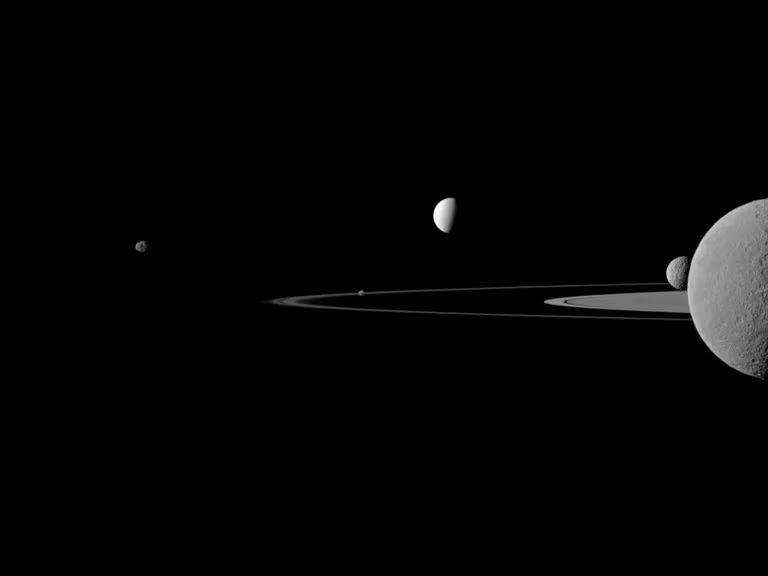

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/DGPNGJRLB5GXPKBFX2QL4HH6DA.jpg%20420w) La interacción gravitacional de Saturno induce calor en Mimas, alimentando su océano subterráneo. (Archivo)

La interacción gravitacional de Saturno induce calor en Mimas, alimentando su océano subterráneo. (Archivo)