La suba térmica afectara más a las mujeres y a los países en desarrolloTambién, apunta a que las mujeres y las personas de los países en desarrollo se verían afectadas de manera desproporcionada. Para aclarar esta relación, se evaluaron datos promedio de temperatura, precipitaciones y esperanza de vida de 191 países entre 1940 y 2020, utilizando el PBI per cápita para controlar las diferencias drásticas entre países. Además de medir los impactos aislados de la temperatura y las precipitaciones, el autor diseñó un índice compuesto de cambio climático, el primero de su tipo, que combina las dos variables para medir la gravedad general del cambio climático. Más allá de los resultados de este estudio, Roy tiene la esperanza de que el índice compuesto de cambio climático estandarice la conversación global sobre el problema. Según el autor, es de particular importancia mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a un entorno cambiante.

El cambio climático reduciría la esperanza de vida en medio año según un estudio que linkeamos

Argentina: 3º en el ranking de países con más trabajadores remotos para el exterior

Existe una tendencia que se viene incorporando al mercado laboral en los últimos años: la posibilidad de trabajar en un país de forma remota para el extranjero. Desde la pandemia de Covid-19, que obligó a repensar la tecnología y generar nuevos métodos para desempeñarse en diversos sectores, el talento argentino se volcó fuertemente a esta modalidad, que trae aparejado un beneficio adicional: el cobro en dólares.

Desde entonces, esta tendencia no paró de crecer y la Argentina se posicionó en el tercer lugar del ranking de países con más trabajadores contratados desde el exterior, según el Reporte del Estado de la Contratación Global, que lleva a cabo la plataforma de recursos humanos Deel, que también estima que los “nómades digitales” a nivel mundial hoy superan los 250.000 trabajadores.

“El talento argentino ya no conoce fronteras. Más allá de su nivel de educación, el compromiso y la flexibilidad como las principales aptitudes que llaman la atención de las empresas extranjeras, se destaca su rápida adopción de las nuevas tecnologías como habilidad fundamental para posicionarse ante tanta competitividad”, detalla el informe.

El dato relevante no es solo a nivel nacional, ya que Buenos Aires se encuentra entre las cinco ciudades con mayor número de personas que trabajan para empresas del exterior. De hecho, comparte ese listado corto con Londres, Toronto, Madrid y San Francisco. “La ciudad se mantiene firme también luego de tres años de análisis”, agrega.

José Lezama, director del Centro de Producción Documental de GEO Estudio y Opinión, se refirió al talento argentino en una nota de LA NACION: “Lo que está pasando es que el recurso humano argentino tiene un muy buen nivel educativo universitario. La Universidad de Buenos Aires termina siendo en los rankings la universidad iberoamericana más importante y eso es un sello de calidad difícil de encontrar en otros países. Somos un país muy complicado y estamos acostumbrados a trabajar en situación de presión o conflicto. La única manera de salir adelante es siendo creativos. Y eso es muy valorado”, expresó Lezama.

El documento de Deel detalla que, en su mayoría, los empleadores que contratan talentos argentinos provienen de Estados Unidos, Reino Unido, México y Chile. Si bien gran parte de quienes ofrecen sus servicios para el extranjero se desempeñan en ámbitos tecnológicos, algunos de los roles que más se buscan están vinculados con la educación, las finanzas y la atención al cliente, además de aquellas tareas relacionadas con desarrollo de web y programación.

En este último caso, el sueldo promedio anual en 2023 para un ingeniero de software senior fue de US$171.300, lo que implica ingresos mensuales por US$14.275. En la Argentina, como contraste, el salario mínimo en diciembre fue de $156.000, por lo que el ingreso que se obtiene al trabajar para afuera es ampliamente superador. De hecho, esta es una de las principales razones para que muchas empresas busquen el talento nacional: los salarios en dólares son bajos, por lo que un argentino puede trabajar por un monto menor que personas de otros países.

Sin embargo, el cobro puede resultar un problema. Durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, un exportador de servicios podía ingresar hasta US$12.000 anuales, según la comunicación 7518 del Banco Central (BCRA), emitida en junio de 2022. Hoy, esa norma continúa vigente, según la página del BCRA, por lo que el cupo es el mismo. Otro inconveniente es que, dependiendo de la compra de títulos valores, un exportador de servicios puede tener que esperar hasta 180 días para poder ingresar su dinero al país, con varias restricciones que dependen directamente de la compra de, por ejemplo, dólar MEP, Cedear u otros.

Aumentaron 60,5% los casos de dengue en una semana. Zonas más afectadas

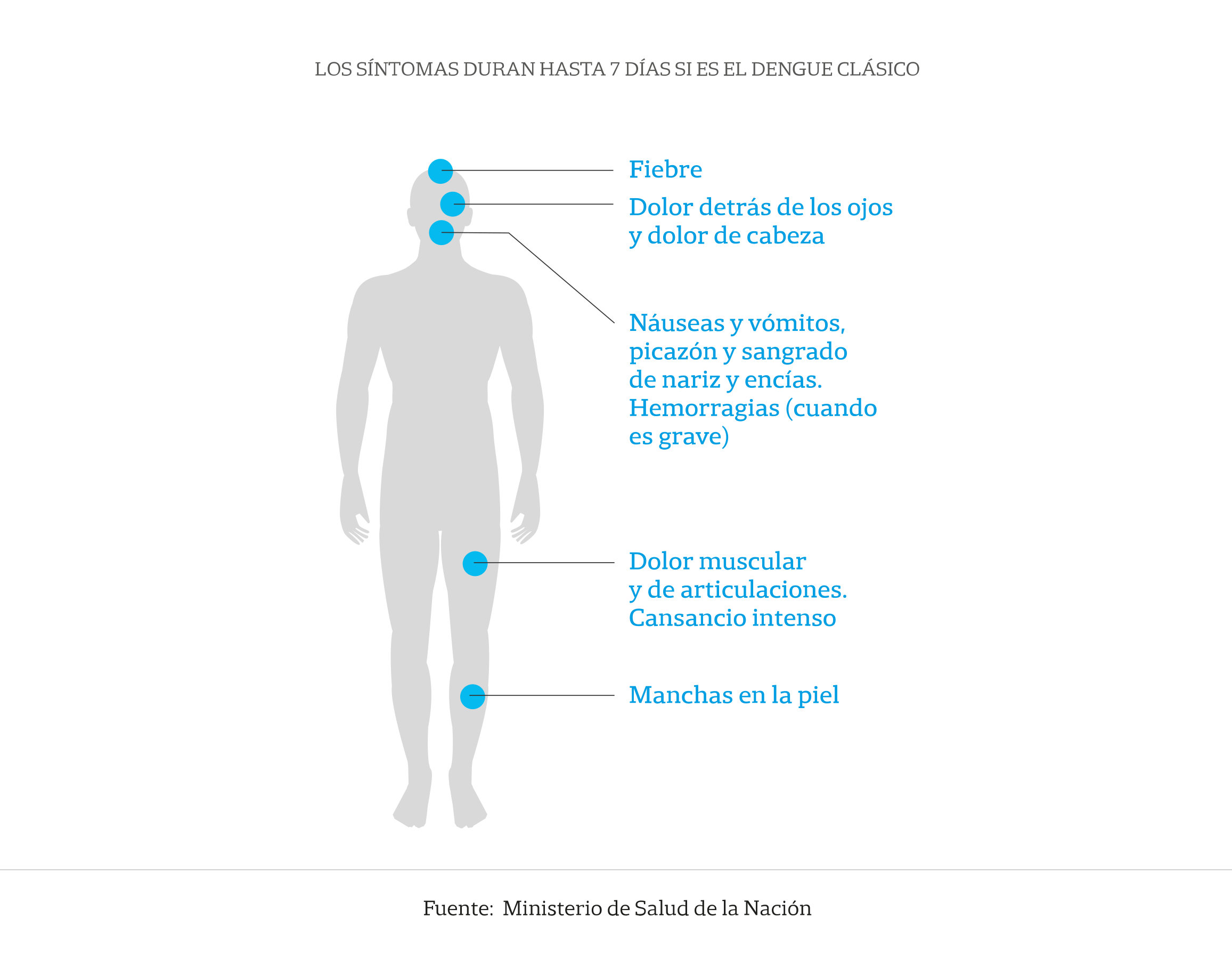

Los casos de dengue acumulados en el país desde el 10 de diciembre –cuando hubo un salto en los registros epidemiológicos– subieron otro 60,5% entre la primera y la segunda semana del año. Así lo indican los nuevos diagnósticos que informaron las provincias y recolectó la Nación en el Boletín de Vigilancia Epidemiológica publicado este sábado.

Oficialmente –el dengue es una enfermedad de notificación obligatoria a la autoridad sanitaria–, la cifra total de casos declarados pasó de 10.056 a 16.141 entre ambas semanas. La mayoría (95%) son infecciones adquiridas donde las personas viven o hacen sus actividades, es decir, casos autóctonos.

Los datos que actualizó este sábado el Ministerio de Salud de la Nación indican además que en la primera quincena del año crecieron de ocho a 11 los distritos con una suba en las notificaciones. Muestran, a la vez, que el brote continúa en ascenso en el noreste del país, con una tendencia similar en distritos con casos “importados”, como suele suceder en esta época de movimiento turístico y tras las fiestas de fin de año.

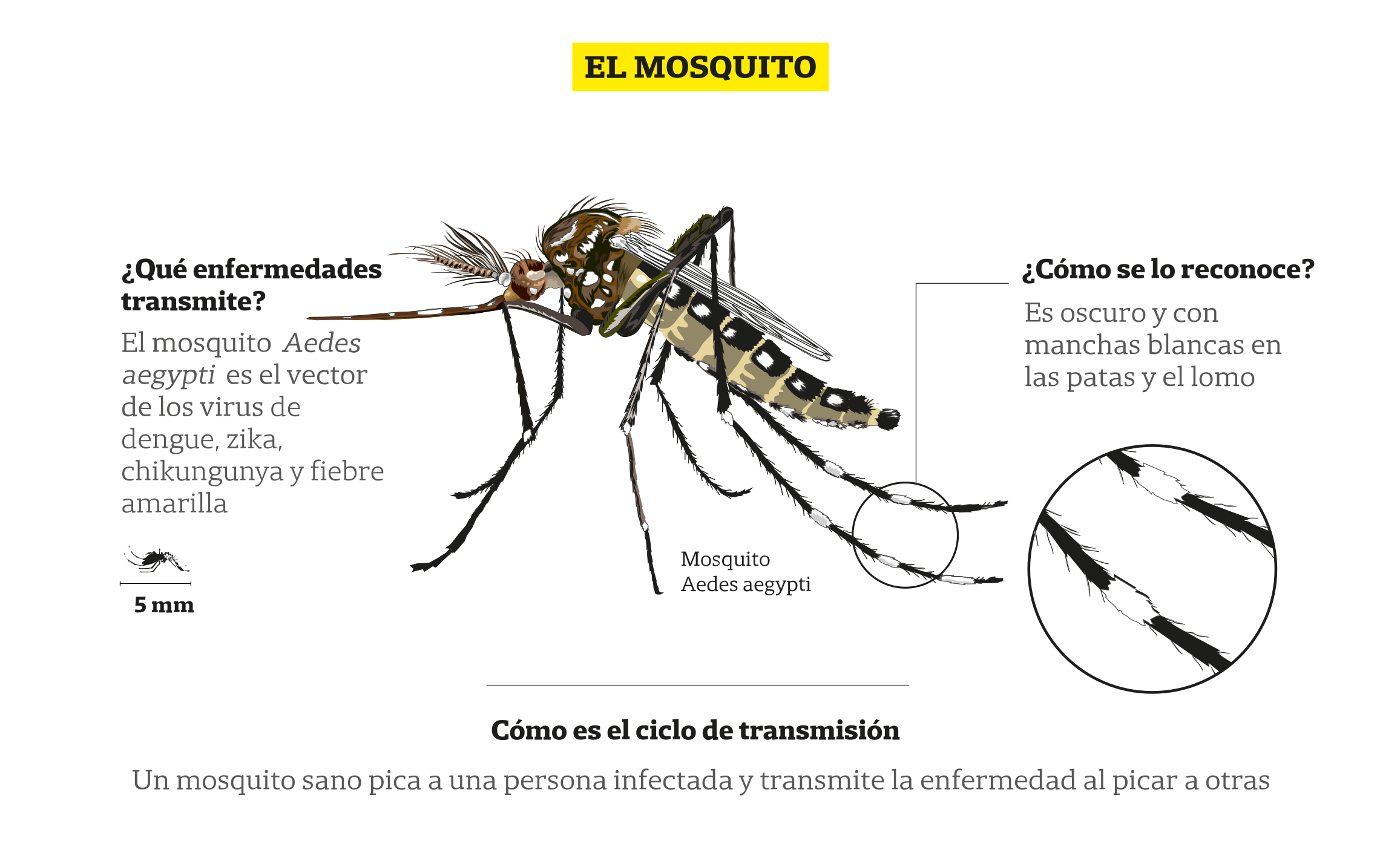

Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones integran la región donde está escalando la emergencia este verano. A partir del 10 de diciembre pasado, los gráficos del área de Epidemiología muestran un aumento franco de esta infección viral que transmite el mosquito Aedes aegypti.

“En la semana [del 19 al 25 de noviembre pasado], se produce un salto del 65% de los casos de una semana a la otra y, en la [del 10 al 16 de diciembre], un nuevo escalón del 113% entre una semana y la siguiente. El 95% de los casos de dengue registrados se notificaron en el noreste argentino, que presentó casos de manera ininterrumpida en 2023″, se publicó al actualizar el Boletín de Vigilancia Epidemiológica.

A la vez, se indica que a partir de la segunda quincena de noviembre, empezaron a informar casos Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, las provincias de Mendoza, Catamarca, Salta, Jujuy, La Pampa, Neuquén y San Luis están notificando casos “en investigación”; esto es, que aún no se pudo definir si la infección fue en el lugar de residencia o en otra provincia o país (importada).

Las autoridades piden reforzar las medidas de higiene ambiental y la prevención de picaduras de mosquito. Las recomendaciones incluyen:

- Dar vuelta, tapar o resguardar los objetos útiles que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua de lluvia o riego, como baldes, tanques, palanganas, tambores, juguetes, floreros, entre otros, ya que el mosquito vector de los virus del dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla se puede ocultar en los lugares menos pensados.

- No acumular cubiertas ni chatarra, que están entre los reservorios de crías del Aedes aegypti más comunes, pero también más subestimados.

- Mantener tapados los tanques y recipientes (aljibes, cisternas, recipientes para almacenar agua de lluvia para riego) que se usan para recolectar agua.

- Cepillar, limpiar y cambiar frecuentemente el agua de bebederos de animales, incluidos los que se dejan para animales en las veredas o comercios, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia.

- Frotar las paredes internas del recipiente para desprender los huevos de mosquitos que puedan estar adheridos. Tratar con larvicidas los recipientes que no se puedan eliminar.

- Evitar cultivar o preservar plantas en agua: los huevos del mosquito pueden adherirse a la pared del recipiente o entre las raíces

- Destapar y realizar limpieza periódica de canaletas y desagües de lluvia; verter agua hirviendo en las rejillas de desagüe y colocarles tela mosquitera.

- Mantener las piletas de natación limpias y cloradas; usar cobertores cuando no se utilicen.

- Limpiar los patios y los jardines de malezas para prevenir la presencia de mosquitos adultos.

Por otra parte, ya se está aplicando la vacuna contra el dengue, que se aprobó el año pasado en el país. Su costo, de manera particular, está recomendado en $51.113 la dosis –el esquema completo son dos–, pero ronda los $ 52.000. Hay prepagas y obras sociales que ofrecen cobertura y vacunatorios que brindan un descuento de un 20% cuando la aplicación es de manera particular.

Se trata de la vacuna Qdenga de origen japonés, que está disponible en la red de vacunatorios privados y, también, en las farmacias. Las dos dosis se aplican con un intervalo de tres meses y su uso está autorizado a partir de los cuatro años de edad.

En algunos de esos locales consultados, recordaron que es necesaria la indicación del médico de cabecera, que deberá evaluar si es o no necesario su uso. Mientras que, en otros, detallaron que esa orden no es necesaria si la aplicación es de manera particular, sin cobertura. Por eso, conviene consultar antes con la cobertura o el vacunatorio. En las farmacias, se vende y aplica con receta.

Como seran las recetas de medicamentos en la nueva reglamentación

¿Cómo será la prescripción de medicamentos?

● Los profesionales de la salud facultados a prescribir especialidades medicinales deberán consignar el nombre genérico o denominación común internacional del medicamento en la receta, pudiendo también sugerir una marca comercial. ● En los casos que el profesional consigne la sugerencia de un nombre o marca comercial, el profesional farmacéutico, a pedido del consumidor, tendrá la obligación de sustituir la misma por una especialidad medicinal de menor precio que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica y similar cantidad de unidades que el prescripto.La forma de las recetas

● El farmacéutico, debidamente autorizado por la autoridad competente, es el único responsable y capacitado para la debida dispensa de especialidades medicinales que requieren recetas, como así también para su sustitución. ● El sistema de receta electrónica deberá devolver al profesional actuante la información, en caso de sustitución en farmacia para preservar un adecuado seguimiento del tratamiento clínico del paciente. (el modelo puede verse en el anexo).

¿Cómo y dónde se comercializarán los medicamentos?

● En los establecimientos que no sean habilitados como farmacias, la comercialización de medicamentos de condición de expendio de venta libre estará limitada a los antiácidos y analgésicos. ● A tales efectos, y con carácter previo a la autorización de la autoridad sanitaria correspondiente, dichos establecimientos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 1) Presentar documentación: a) Acreditar su derecho sobre el inmueble de acuerdo con la legislación vigente b) Póliza de seguro que cubra riesgos de venta de productos farmacéuticos por una suma asegurada mínima equivalente a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos, vitales y móviles 2) Poseer un espacio para almacenar las especialidades medicinales separado e independiente de otros productos comercializados por el establecimiento, resguardado bajo llave y que reúna las condiciones de higiene, seguridad, limpieza, amplitud, luz y ventilación adecuadas conforme las especificidades que determine la Autoridad de Aplicación. 3) Los medicamentos de venta libre en establecimientos fuera de farmacia deberán encontrarse de modo tal que el público no pueda acceder directamente a las especialidades medicinales y fuera del alcance de los niños, debiendo ser entregados por un dependiente del establecimiento. 4) La temperatura máxima del establecimiento no podrá superar los veinticuatro (24) grados centígrados. 5) Se encuentra prohibida la comercialización de las especialidades medicinales a menores de dieciocho (18) años. 6) Queda prohibido el fraccionamiento del envase primario y secundario en todos los casos. ● La autoridad competente podrá establecer por vía reglamentaria otros requisitos para asegurar que las especialidades medicinales indicadas en el primer párrafo conserven inalteradas sus propiedades fisicoquímicas. ● Las droguerías podrán despachar únicamente al público recetas en las que se prescriba exclusivamente medicamentos oncológicos o los de tratamientos especiales listados por la autoridad de aplicación. Quedará excluida de este canal la comercialización de cualquier otra especialidad medicinal.UNSAM crea la primera Diplomatura en Nanotecnologías

- Conceptos y fundamentos de efectos de la nanoescala en las nuevas propiedades de los materiales.

- Síntesis de nanopartículas, nanosistemas y su caracterización.

- Nanotecnología aplicada a: Innovación, Energía, Comunicación, Medio ambiente y Salud.

- Producción, caracterización y manipulación de nanomateriales en laboratorio.

- Inserción de las nanotecnologías en la economía, la sociedad, el ambiente y la salud

Alejandro Zamponi

La CNEA y Nucleoeléctrica fabricarán un nuevo radioisótopo para tratar cánceres

Comentario de AgendAR:

En el arte o la ciencia de tronar tumores y metástasis resistentes, el combo de PSMA con lutecio 177 equivale a un misil inteligente con carga nuclear. El PSMA, el misil inteligente, es un anticuerpo monoclonal que reconoce con bastante selectividad las células cancerosas generadas por tumores prostáticos y neuroendócrinos. A recordar, los anticuerpos monoclonales le valieron, como tecnología médica, el Nobel de 1984 al argentino César Milstein, refugiado desde los ’60 en Inglaterra. ¿Se puede producir PSMA en Argentina? Tal vez sí, importando, como si fuéramos brutos en biotecnología. O comprando las patentes vigentes, que van a costar un riñón. Otra cosa es desarrollar caminos biotecnológicos alternativos al de Novartis para llegar a un producto final idéntico en performance, pero accesible. En ese caso, tendríamos un genérico totalmente Nac & Pop. Esas argentinadas ya las hacía Biosidus en la década del ’80, y con éxito clínico y de mercado. En la región, esta start-up del grupo farmoquímico Sidus en los ’90 se daba el gusto de vender con marca propia, por fama. Pero la región no es el mundo. Por el cruce de curvas de calidad y precio de Biosidus, a pedido de varios grandes laboratorios multinacionales, a fines de siglo exportaba sus genéricos a la UE y EEUU, y no a granel sino con el packaging original de cada cliente, según contrato. Hacía lo mismo que algunas empresas de Corea y la India, las dos grandes fabricantes mundiales de fármacos biológicos genéricos desde hace 40 años. Si el genérico es una molécula idéntica a la que originó la primera patente y tiene la misma efectividad pero un precio mucho menor, ninguna autoridad regulatoria hará preguntas y se limitará a validar los estudios acompañantes, si son buenos. Médicos y pacientes creerán que el fármaco fue hecho en Alemania o Suecia. En realidad, no hay diferencia. Ese tipo de márketing excede la farmacología, nació en los ’70 pero hizo boom en los ’90 y continúa. Hoy si sos rico y te compras un auto japonés o alemán, por dentro tal vez sea chino, mexicano o turco, o todo junto. Y si no te enterás, debido a que anda joya, es porque las marcas famosas cuidan su prestigio. Bueno, casi siempre. Somos argentinos, no hay razones para que lo que hagamos aquí y en pesos lo paguemos a precio internacional y en dólares. En cuanto al lutecio 177, que se vaya a obtener en la Central Nuclear de Embalse es un notición desconcertante para algunos. Muestra que las centrales CANDU, una ingeniería que la Argentina conoce a fondo, pueden tener aún más virtudes ocultas que las que demostró Embalse en 40 años de operaciones. En todo ese tiempo, fue la mejor, la más confiable y la más disponible unidad de potencia del país, incluidas térmicas e hidroeléctricas. Y no, no contamina ningún cuerpo de agua con tritio, ni las tarariras del lago de Embalse tienen tres ojos o emiten luz azul. Pero de algo tienen que vivir los ecologistas. Es un axioma del gremio atómico que los radioisótopos se producen en reactores especializados y de baja o mediana potencia, como el actual RA-3 o el futuro RA-10 de Ezeiza. En cambio la electricidad nuclear se produce en centrales como las Atuchas o Embalse. Para darse una idea, la potencia térmica de Embalse es 197 veces mayor que la que tendrá el RA-10. Las centrales son bichos tecnológicamente muy distintos de los reactores, y especializados en lo suyo, electricidad, nada más. Pero las centrales CANDU, como Embalse, tienen trucos. Desde los ’90, la central cordobesa, además de electricidad, produce cobalto 60, el radioisótopo más común en gammaterapia, que a su vez es la forma más frecuente de radioterapia oncológica. La mayor parte de esta producción de cobalto 60 se exporta. Ahora que Embalse va a producir también lutecio 177 nacional, se abren posibilidades de armar todo el misil anticáncer en Argentina. Si se hacen contratos al respecto con el CONICET y las universidades nacionales más expertas, como la UBA o la UNSAM. Ojo, eso a condición de que el estado nacional siga teniendo la propiedad de Nucleoeléctrica SA (NA-SA), dueña y operadora de las tres centrales nucleares que tenemos.Viento de proa

Hablar de desarrollar un radiofármaco biológico totalmente argentino hoy no tiene el habitual viento en contra. Tiene un huracán. El gobierno de Javier Milei dice que va a privatizar NA-SA pero también que no la va a privatizar, pero que sí la va a recontraprivatizar, pero no tanto. No tanto, porque, como explica con el nuevo Secretario de Energía, el Dr. Eduardo Rodríguez Chirillo, el estado se quedaría con «la acción de oro» del paquete accionario. Que a lo sumo sirve para impedir que el nuevo dueño cierre la central si no le cuadran las cuentas. Pero no lo fuerza a hacer cosas nuevas. De modo que sería bueno que esta nueva producción de lutecio-177 se añada rápido a la de cobalto 60, y que cuando haya nuevo dueño privado de NA-SA, si lo hay, se encuentre con el negocio montado con todos los moñitos, y facturando. Que es como se encontraría con la NA-SA de hoy en su métier principal: la electricidad. NA-SA empieza 2024 con 3 centrales muy buenas, construidas, reparadas, mantenidas y defendidas contra viento y marea. Están en un estado técnico que, según disponibilidad, seguridad y potencia instalada, es mejor que cuando eran cero kilómetro. Y eso por intervenciones e innovaciones argentinas a lo largo de décadas. Hoy, a diferencia de en los ’90, NA-SA es una pera colgada bajito: MUY codiciable. Los resultados de toda privatización eléctrica son previsibles: se han mantenido consistentes desde los ‘90. Los privados vienen a cobrar y no ponen un mango. Y no sólo ahorran en nuevos negocios o en ampliación del habitual. Pijotean hasta en mantenimiento del parque existente. Se ha visto hasta en Francia, donde la privatización nuclear llevó al colapso de la segunda mayor flota de centrales nucleares del mundo, por abandono de equipos y pérdida de recursos humanos por jubilaciones anticipadas, y sin reposición. De 56 centrales francesas perfectamente operativas, en 2022 quedaban 28 en línea, la mitad. Los licenciatarios en Francia hicieron lo que hacen en todo el mundo: no venían a garantizar buen estado técnico o capacitación en recursos humanos, pero sí sus ganancias. Aquí en Argentina es todo más descarado y brutal. El operador que no es un parásito es un vaciador, o ambas cosas. ¿Repsol, Iberia, Marsans? ¿Traen recuerdos esos nombres? Chirillo mismo en los años ’90 asesoró al presidente Carlos Menem en la creación del esquema actual en generación y distribución. Eso lo hace uno de los muchos padres putativos de, por ejemplo, Edesur, empresa con madre menos precisa según sus usuarios y/o víctimas (es la italiana ENEL), y que reparte imparcialmente luz o apagones, según venga la meteorología. Si hace calor, comprate velas o mudate.El misil atómico anticáncer

Volviendo a la parte biológica del posible misil anticáncer nacional, la creación de un anticuerpo monoclonal con carga radioactiva asequible en pesos depende mucho de nuestra industria farmacológica. Está para atrás. Biosidus fue todo lo argentina que pudo mientras pudo, en un país decidido a ser apenas un lugar. Desde tiempos de Macri pertenece a un “Investment Fund”, uno de esos califatos financieros con demasiadas esposas, básicamente en compraventa, envejeciendo en el harem. De bicicletas financieras con nombre inglés, los «funds» saben todo y si no, lo inventan. Pero de producción real… Eso le debería dar la pelota a nuestras start-ups biotecnológicas. Pero a condición de que sigan teniendo esa caja de herramientas y fuente de recursos humanos que es el CONICET. Caso de tapa de libro, el de Galtec, la empresa fundada por el Dr. Gabriel Rabinovich para transformar en drogas terapéuticas en cáncer y enfermedades autoinmunes su descubrimiento de las galectinas, cuando era un becario, hace 30 años (ver aquí). Las galectinas han abierto un frente tan novedoso en la investigación clínica en oncología y en enfermedades autoinmunes, que parece inevitable que Rabinovich sea nuestro próximo Nobel. Pero los Nobel son para la tribuna. Es mucho más importante que Galtec logre montar una producción de galectinas de uso clínico en el país, y en cantidad y a precios decentes de fronteras para adentro, y las exporte al precio que le convenga. Y eso para mejorar el acceso argentino a la salud. Por algo este investigador cordobés se hizo empresario, y no porque le guste serlo. A mediados de Diciembre de 2023, Rabinovich ha tratado de hablar con el entonces recientísimo presidente Javier Milei respecto de los planes de éste de cerrar el CONICET, pero no cerrarlo, pero recontracerrarlo y bien cerrado, pero no tanto. Eso, según la claridad del gobierno en el plano del discurso. En la práctica, el nuevo interventor, un clonador de animales que ya le produjo a Milei varias fotocopias cuadrúpedas del famoso Conan, ya está echando administrativos avezados, y causando problemas a becarios del CONICET que necesitan doctorarse o posdoctorarse en el exterior. Y no, Milei no recibió a Rabinovich. Prefiere hablar con Conan versión 1.0, aunque está muerto, y piensa que el CONICET es un nido de ratas estatista e inútiles. Además, últimamente tuvo demasiados compromisos para brillar en representación de las Fuerzas del Cielo en sitios tan hostiles a la vida humana como la Antártida y Davos.La clínica de los radiofármacos.

El lutecio 177 es un radioisótopo de vida corta, apenas 6,7 días, lo que lo hace imposible de estoquear. Hay que formularlo, empacarlo en blindajes radiológicos y hacerlo llegar rápido a los hospitales nacionales y de otros países no bien salga de Embalse. Ese tipo de delivery ultrarrápido la CNEA lo tiene bien resuelto desde hace décadas, como productora regional del principal radioisótopo de diagnóstico del mundo, el molibdeno 88m. En sucesivos y rápidos pasos de su camino de decaimiento radioactivo, el lutecio 177 emite un positrón (llamado también electrón positivo, o de Auger) y varios rayos gamma de baja potencia. El positrón es bastante destructivo para el ADN celular. Al moverse como una partícula, encuentra resistencia a su paso y va perdiendo energía en sucesivas colisiones contra diversas moléculas. Por eso es de recorrido micrométrico: resulta bastante seguro a fuerza de destruir su ADN y estructuras internas, mate a la célula que lo absorbió, aunque a muy pocas contiguas. Los anticuerpos PSMA, la parte inteligente del misil, son golosamente ingeridas por las células de tumor primario o de metástasis, tanto si son de cánceres de próstata o neuroendócrinos. Una célula prostática cancerosa absorbe normalmente hasta 1000 veces más PSMA que una sana. Pero como este tentador caramelo monoclonal viene con un regalo radiotóxico, la destrucción de células sucede muy selectivamente en los tumores y metástasis, y los efectos secundarios para otros tejidos y sistemas son bastante bajos. Los fotones gamma de baja potencia que emite el lutecio 177 son más penetrantes pero menos dañinos, y justamente por eso permiten tomar imágenes muy precisas del tumor. Esto da pie para un uso doble de las técnicas tomográficas PET o SPECT, en simultáneo con la terapia. Ya con la primera inyección de PSMA marcado con lutecio, se estudia en detalle de forma, localización y estado metabólico de los tumores. Pero en el mismo acto médico de inspeccionarlos y planear el futuro del tratamiento, ya se los está irradiando desde adentro, y destruyendo. Este mix de terapia y diagnóstico ya tiene nombre, como toda novedad que se va abriendo paso: es el enfoque teranóstico. Con esto la vida del paciente, de suyo complicada, tiene menos idas y vueltas al hospital, y éste a su tiene más disponibilidad de horarios y/o internaciones y puede atender a más pacientes. Ganan todos. Según los límites fijados por la FDA de los EEUU, la primera agencia grande de licenciamento en aprobar un teranóstico con lutecio, no se deben dar más de 6 inyecciones/año, el equivalente en dosis de radiación absorbida de una tomografía de cuerpo completo. ¿Demasiado cautelosa la FDA? Es poco decir. Los pacientes que reciben teranósticos por ahora son los terminales, los que tienen metástasis descontroladas porque ya perdieron todos los rounds anteriores con terapias menos innovadoras. La eficacia del combo PSMA con lutecio 177, de acuerdo a decenas de estudios, es ésta: el tiempo en que se logra detener el avance de un cáncer de grado 3 o 4, pasa de 3,4 meses a 8,7 meses. Luego, el cáncer recidiva. La supervivencia general se alarga 11,3 a 15,3 meses. Cuatro meses más en este mundo podrá parecer poco. Pero eso se debe a que, según usos y costumbres, todos los estudios a la fecha se han hecho con pacientes que se ligaron tumores refractarios, que no responden a casi nada. Son una minoría desafortunada. Pasaron por todas las terapias convencionales, químicas, quirúrgicas y radioactivas, incluyendo -en el caso de próstata- castración por hormonas. Todo ello, en estos hombres, no logró más efectos que generar células tumorales evolucionadas para resistir todo lo que se les ha ido tirando encima. Sería lógico que con pacientes menos comprometidos, e incluso recién diagnosticados, los resultados sean mucho mejores. pero la medicina no aspira a ser lógica sino fáctica: se necesita de estudios comparativos. Carísimos, además. Efectos secundarios se han visto, pero no son severos. Sequedad bucal, ante todo, porque el PSMA marcado con lutecio 177 no sólo ataca las células tumorales de próstata y sus metástasis, sino las de las glándulas salivales perfectamente sanas, que a veces son captadoras de este anticuerpo. Este efecto lo ha tenido el 13,4 de los pacientes en estudios grandes. Por problemas similares con el bazo y médula osea, esas dos cocinas de glóbulos rojos y blancos, en algunos casos los pacientes hacen anemias, neutropenias o bajones de plaquetas, y requieren de alguna transfusión. Dado que el primer radiofármaco teranóstico aprobado por la FDA es de Novartis, está casi garantizado que sea carísimo incluso en EEUU, y de poca accesibilidad social. Especialmente en ese país donde casi todo intento de generar un sistema nacional y público de salud como el de Francia, Canadá o Finlandia, es tildado de comunista. Esto va a impedir durante mucho tiempo que un teranóstico con lutecio se vuelva tratamiento de primera línea. Por el contrario, garantizará que siga años como terapia de última opción, de ésas tan caras que aquí sólo las recibís tras hacerle un juicio de amparo a tu obra social. Si tenés una, claro. Y si tenés tiempo. Esta parsimonia de la FDA y del establishment médico con las novedades se puede vender como cautela regulatoria, pero en realidad es TAMBIÉN un modelo de negocios de las «Big Pharma»: vender poco y cobrar horrores. La buena noticia es que cuando después de las quimioterapias con docetaxel y ezalutamida, o de antiandrógenos como la abiraterona se agotaron todos los tratamientos de primera y segunda línea, hay otra trinchera más escalonada en profundidad para resistir. Pero está lejos a retaguardia, y hay que llegar vivo a ella. Hay una cuarta línea de trincheras en estudio y con muy buenos resultados. Es otro tratamiento de última instancia, en este caso con actinio 225. Éste es un radioisótopo superpesado, que a diferencia del lutecio 177, emite partículas alfa, es decir núcleos de helio. Las enormes partículas alfa tienen un recorrido aún más corto que el de los positrones, pero mayor masa y un poder destructivo del ADN mucho más contundente. Nada impide ligar actinio 225 al mismo anticuerpo monoclonal PSMA, el misil inteligente, usado con el lutecio 177, solos o en conjunto. La oncología del siglo XXI avanza en esa dirección: terapias cada vez más tóxicas para el tumor pero no para el paciente, por más específicas. Dado que estamos en un otro intento más de hacer que la Argentina regrese al siglo XIX en materia de capacidades científicas y derechos sanitarios, AgendAR fija posición: necesitamos teranósticos desarrollados y fabricados por la CNEA, NA-SA, el CONICET y las farmacológicas nacionales. Que cuesten en pesos, que sean accesibles a través de hospitales públicos a todo argentino de a pie, y que además sean exportables. Así como somos una potencia en tecnología nuclear que no se asume, somos también una potencia biotecnológica que no se asume. Todo eso cuesta plata. Y vidas.Daniel E. Arias

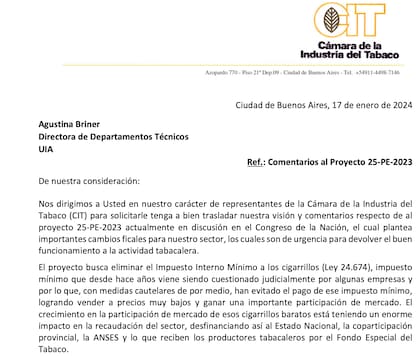

La guerra de empresas tabacaleras en torno a la «Ley ómnibus»

En un Congreso signado por la atomización de los bloques partidarios y por el tratamiento de modificaciones sustanciales en decenas de sectores de la economía, se libraron en las comisiones de Diputados debates que esconden auténticas guerras internas en las industrias.

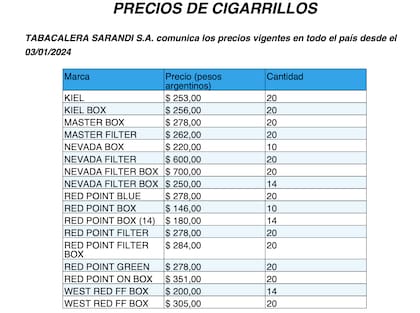

Una de ellas es la de los cigarrillos. En el seno del rubro tabacalero, dos empresas, Tabacalera Sarandí (que produce Red Point y Kiel) y Massalin Particulares (Marlboro, Phillip Morris, entre otros), se disputan una serie de artículos que podrían cambiar completamente las reglas del juego con las que las empresas se manejaron hasta ahora.

Desde 2017, año en el que fue establecido, Tabacalera Sarandí y otras que empezaron como pymes (Bronway, por ejemplo) no pagan el impuesto interno mínimo. Se trata de un monto fijo, hoy de $517,5 por atado de cigarrillos, que funciona como un piso base de tributación, tomado a cuenta del porcentaje total del gravamen, con intención tanto recaudatoria como extrafiscal, es decir que apunta a encarecer los paquetes para desincentivar el consumo.

A través de una serie de cautelares, Sarandí consiguió no pagar el tributo al advertir la desventaja de una pyme frente a una multinacional, lo que le permitió ofrecer sus productos a un precio hasta 50% inferior que sus competidores. Pasó, desde entonces a la fecha, de un cerca de 8% a un 45% de participación en el mercado.

El artículo 189 y subsiguientes de la ley ómnibus modifican ese panorama porque elevan el impuesto interno pero eliminan el mínimo y establece que la base de tributación será la que informe como valor de venta al público la tabacalera, aunque si se verifica que es 20% inferior al que efectivamente se encuentra en los puntos de distribución, podrá tomarse como base imponible el relevamiento mensual que haga el Ministerio de Salud (un punto polémico, porque implicaría una auditoría permanente de los puntos de venta por parte del Estado). El impuesto, además, se eleva a 73%. Con estos cambios, el mínimo dejaría de existir y todas las empresas pasarían a tributar lo mismo.

Estos problemas en la industria del tabaco no competen solamente a las empresas, sino que le traen al Estado una recaudación inferior a la que podrían percibir de cobrar a todas las empresas el impuesto mínimo. A mayo de 2021, el saldo a favor para la AFIP se calculó -de manera retroactiva- en $40.000 millones de ese entonces. Pero el Estado nunca ejecutó la orden a su favor. Fuentes del sector estiman, y le acercaron al Gobierno, que la pérdida para el Estado habría sido de US$2000 millones en los últimos ocho años.

En la industria hay dos cámaras principales: la CIT (Cámara de la Industria del Tabaco), que contiene a Massalin y a British American Tobacco, y CANET (Cámara Nacional de Empresas Tabacaleras), que agrupa a pymes como Bronway, Formen, Tabes y Cigarrillos y Tabacos SA, que si bien en un primer momento lograron las mismas medidas judiciales que Sarandí para no pagar el mínimo, fueron perdiendo cautelares y ahora sí tributan, pese a ser muy menores en tamaño a su competidora. Ambas expresaron apoyo a la eliminación del impuesto mínimo. Sarandí, pese a cuestionar la constitucionalidad del mismo, se opone.

La causa en la que esta empresa obtuvo la cautelar para no pagar el mínimo se encuentra en la Corte Suprema. Fue iniciada en 2017 con la AFIP como querellante (Massalin Particulares se presentó como tercero interesado en este proceso) y, en 2021, obtuvo un primer fallo del máximo tribunal que dejó sin efecto la medida temporal que les permitía eludir ese tributo pero no resolvió la cuestión de fondo. Sin embargo, en junio de 2022, el juzgado Contencioso Administrativo Federal 6, a cargo de Enrique Lavié Pico, dictaminó sobre el fondo y determinó la inconstitucionalidad del impuesto interno mínimo. Ahora resta que de su respuesta la Corte Suprema sobre lo mismo (no sobre la cautelar).

Pero el plano judicial de confrontación tiene otros capítulos, en el fuero penal. En el juzgado criminal y correccional 4 tramita una denuncia de Sarandí contra Massalin Particulares caratulada “en defraudación al Estado”. Maximiliano Rusconi, solicitó el 8 de enero que se habilite la feria judicial por la aparición de “hechos nuevos de extrema gravedad”. Concretamente, se refirieron a una nota periodística no firmada, publicada en el portal La Política Online, en la que se aseguraba que los artículos de la ley ómnibus habían sido elaborados por Javier Ortiz Batalla, quien sería exfuncionario del Banco Ciudad durante la época de Federico Sturzenegger y exvicepresidente de Massalin Particulares. No se ofreció prueba, pero se solicitó que se citen a declarar a los mencionados y que se pida a distintos organismos información sobre visitas y líneas telefónicas de los mismos.

En el Congreso, la cuestión fue debatida el 11 de enero entre las 23:05 y las 23:35, por lo que pasó desapercibida del ojo público, aunque no se trató con mayor profundidad. Sin embargo, de acuerdo con diversas fuentes de la Cámara baja, transcurrieron múltiples reuniones entre diputados y representantes de los sectores en privado. El resultado y el panorama actual es que varios plantearon opciones alternativas a la reforma incluida por el ejecutivo. Entre los interesados se encontraron Cristian Ritondo (Pro), Diego Santilli (Pro), Carlos Castagneto (UP) y Carlos Zapata, de La Libertad Avanza, entre otros.

La Tabacalera Sarandí, de propiedad de Pablo Otero, fue cuestionada también por otros tres puntos. Primero, por informar precios a la AFIP muy por debajo de su valor de venta, según documentos públicos del organismo. Por ejemplo, para enero, enviaron valores de $278 para un Red Point común de 20 y $253 para un Kiel. A los primeros se los encuentra entre $650 y $750 en los quioscos, por lo que la base imponible para el impuesto es menor a la que debería ser por el precio al público. En segundo lugar, Sarandí, en el fuero contencioso administrativo, obtuvo una cautelar contra una resolución que obliga a las tabacaleras a informar los movimientos de su materia prima. En tercer lugar, cuando las importaciones se encontraban prácticamente cerradas, Sarandí continuaba importando tabaco de Brasil (en ese mes, por US$5,58 millones), pese a que en el mercado interno hay stock para abastecerse.

“Estamos alertando lo que podemos que la ley ómnibus es una ley Massalin temporada tres. Se escriben sus propias reglas porque concentran la totalidad del mercado. Pretenden que el Ministerio de Salud ponga 200 empleados a chequear precios porque quieren generar una base imponible presunta. Delirio absoluto, no va a pasar porque es un delirio jurídico”, dijo Pablo Otero, y agregó, sobre el caso judicial: “La ley actual no aplica. La Corte suspendió una cautelar, pero la Justicia en Contencioso fallo a favor de la empresa y determinó que la 27430 era inconstitucional”.

Las modificaciones también incluyen la aplicación de un gravamen a los cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros dispositivos como los calentadores de tabaco, aún prohibidos por Salud. Se les establece una tasa de entre 20% y 25%, inferior a los cigarrillos, lo que fue cuestionado por la Tabacalera Sarandí. Massalin Particulares está muy interesado en que se habiliten estos productos ya que el modelo de negocios de la compañía a nivel global viró a este tipo de alternativas, que ya fueron introducidas en otros países de la región, como Chile. Funcionarios de la empresa estuvieron en Davos y se reunieron con Diana Mondino, a quien le prometieron inversiones superiores a los US$300 millones para producir los cartuchos en la Argentina si se autorizan los productos, lo que todavía no ocurrió. De acuerdo a fuentes del Congreso, es posible que la versión final del dictamen de mayoría contenga modificaciones al proyecto original del Poder Ejecutivo.

La ciencia, bajo ataque. Cuestionan las politicas del gobierno

- El Gobierno pisó las becas 2024 del Conicet y avanza sobre un capital clave para el desarrollo. La falacia Estado vs. Mercado y el negacionismo precientífico.

A pesar de eso, Milei pretende desarmar el Conicet y desfinanciar organismos como la Comisión de Energía atómica, el Instituto Malbrán y la Agencia de Promoción de Ciencia y Tecnología, todos dedicados desde hace décadas a fomentar y sostener la investigación científica de base, de la que luego nacen las aplicaciones tecnológicas que más tarde el sector privado aprovecha, como la demuestra, por ejemplo, la carrera aeroespacial, en la que muchos de sus desarrollos, como el mouse o las zapatillas acolchadas, se volvieron parte de nuestra vida cotidiana.

.

Mariana Muzzacato explica muy bien este proceso en El estado emprendedor. Mitos del sector público frente al privado, en el que demuestra, claramente, cuánto se han beneficiado de los Estados los emprendedores tecnológicos como Elon Musk o Marcos Galperín. Basta sólo mencionar las exenciones impositivas de la economía del conocimiento que benefician a empresas como Mercado Libre. Si siguiéramos el razonamiento del Presidente, Argentina no tendría educación pública ni existirían muchas de las actuales universidades, como, por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata, fundada en 1897 por Joaquín V. González. Claro, seguramente, tanto Domingo Faustino Sarmiento como el riojano habrían sido tachados de comunistas en Davos.

A pesar de eso, Milei pretende desarmar el Conicet y desfinanciar organismos como la Comisión de Energía atómica, el Instituto Malbrán y la Agencia de Promoción de Ciencia y Tecnología, todos dedicados desde hace décadas a fomentar y sostener la investigación científica de base, de la que luego nacen las aplicaciones tecnológicas que más tarde el sector privado aprovecha, como la demuestra, por ejemplo, la carrera aeroespacial, en la que muchos de sus desarrollos, como el mouse o las zapatillas acolchadas, se volvieron parte de nuestra vida cotidiana.

.

Mariana Muzzacato explica muy bien este proceso en El estado emprendedor. Mitos del sector público frente al privado, en el que demuestra, claramente, cuánto se han beneficiado de los Estados los emprendedores tecnológicos como Elon Musk o Marcos Galperín. Basta sólo mencionar las exenciones impositivas de la economía del conocimiento que benefician a empresas como Mercado Libre. Si siguiéramos el razonamiento del Presidente, Argentina no tendría educación pública ni existirían muchas de las actuales universidades, como, por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata, fundada en 1897 por Joaquín V. González. Claro, seguramente, tanto Domingo Faustino Sarmiento como el riojano habrían sido tachados de comunistas en Davos.

Cientificos de la UNLP y el CONICET identifican 16 especies nuevas de jejenes

Japón alcanza la Luna por primera vez, con su módulo Moon Sniper

Japón se convirtió este sábado (viernes en la Argentina) en el quinto país del mundo en poner una nave espacial en la Luna, pero la sonda no estaba generando energía solar, dijo su agencia espacial, durante una misión para probar una tecnología de aterrizaje de “precisión” y revitalizar una programa espacial que ha sufrido reveses.

La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) dijo que su módulo de aterrizaje inteligente para investigar la Luna (SLIM) alunizó alrededor de las 0.20 (12.20 del viernes en la Argentina) y restableció la comunicación con la Tierra, pero sus paneles solares no pudieron generar electricidad, posiblemente porque están en un ángulo incorrecto.

“SLIM ahora funciona sólo con su batería y damos prioridad a la transferencia de sus datos a la Tierra”, afirmó en una conferencia de prensa Hitoshi Kuninaka, jefe del laboratorio espacial de JAXA.

Japón se convirtió así en la quinta nación en lograr un alunizaje exitoso después de Estados Unidos, la Unión Soviética, China e India.

Pero el módulo de alunizaje japonés, con una sonda rodante desarrollada por una empresa de juguetes, fue diseñado para hacerlo con una precisión sin precedentes.

El módulo es una nave espacial liviana del tamaño de un vehículo de pasajeros, que utiliza tecnología de “aterrizaje preciso” que promete un control mucho mayor que cualquier alunizaje anterior. Mientras que la mayoría de las sondas anteriores han utilizado zonas de aterrizaje de unos 10 kilómetros de ancho, SLIM apuntaba a un objetivo de sólo 100 metros.

El descenso de esta nave, apodada Moon Sniper (francotirador lunar, en español) por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (conocida como JAXA), comenzó alrededor de la medianoche del viernes al sábado en Japón (al mediodía del viernes en la Argentina) y tardó 20 minutos en tocar la Luna.

JAXA tenía previsto transmitir en vivo el alunizaje, pero suspendió la transmisión y anunció que habrá una conferencia de prensa posterior al evento.

El Moon Sniper, equipado con una plataforma para amortiguar el impacto, pretendía alunizar cerca del cráter Shioli, cerca de una región cubierta de roca volcánica.

El módulo fue lanzado en un cohete Mitsubishi H2A en septiembre. Inicialmente orbitó la Tierra y entró en la órbita lunar el día de Navidad. SLIM llevaba dos pequeñas sondas autónomas, los “vehículos de excursión lunar” LEV-1 y LEV-2, que se lanzarán justo antes del alunizaje.

LEV-1, equipado con una antena y una cámara, tiene la tarea de grabar el aterrizaje de SLIM. LEV-2, es un rover con forma de bola equipado con dos cámaras, desarrollado por JAXA junto con Sony, el fabricante de juguetes Tomy y la Universidad de Doshisha.

La misión

El principal objetivo de la misión es probar nueva tecnología que permitiría a la misión lunar descender “donde queremos, en lugar de donde es fácil aterrizar”, dijo JAXA.

Como hizo India por primera vez en agosto con su programa espacial de bajo costo, la misión japonesa tiene como objetivo el polo sur de la Luna, muy poco explorado. Después del alunizaje, la nave espacial buscará pistas sobre el origen de la Luna, incluido el análisis de minerales con una cámara especial.

El módulo intentará colocarse en un cráter, desde donde creen que podrán acceder al manto de la Luna, la capa interior bajo su corteza.

“Las rocas expuestas aquí son cruciales en la investigación sobre el origen de la Luna y la Tierra”, explicó Tomokatsu Morota, profesor de la Universidad de Tokio especializado en exploración lunar y planetaria.

La precisión de la nave será crucial en su intento de alunizar en ese terreno rocoso e irregular, que examinará con una cámara, señaló Morota.

La misión también quiere aportar luz al misterio sobre la posible presencia de agua en el satélite, un factor clave para la eventual construcción de bases lunares. “La posibilidad de la comercialización lunar depende de si hay agua en los polos”, agregó el especialista.

Japón espera que un éxito ayude a recuperar la confianza en su tecnología espacial después de varios fracasos. Una nave espacial diseñada por una empresa japonesa aparentemente se estrelló durante un intento de alunizaje en abril, y un nuevo cohete insignia fracasó en su lanzamiento debut en marzo.

JAXA tiene un historial de aterrizajes difíciles. Su nave espacial no tripulada Hayabusa2, lanzada en 2014, aterrizó dos veces en el asteroide Ryugu de 900 metros de largo, recogiendo muestras que fueron devueltas a la Tierra.

Un alunizaje seguro del Moon Sniper sería “algo muy importante”, dijo Emily Brunsden, profesora de astrofísica y directora del Astrocampus de la Universidad de York. “La precisión de ‘francotirador’ del aterrizaje es un enorme salto tecnológico que permitirá diseñar misiones para abordar cuestiones de investigación mucho más específicas”, explicó.

Pero la misión es “excepcionalmente compleja a nivel tecnológico”, advirtió Brunsden. “Normalmente solo hay una oportunidad de hacerlo bien, con lo que el mínimo error puede provocar el fracaso”.

Más de 50 años después de que el ser humano llegara a la Luna, muchos países y empresas privadas intentan imitar la gesta. Pero muchos terminan con naves estrelladas sobre el satélite, fallos de comunicación u otros problemas técnicos.

Este mes, un módulo de alunizaje privado estadounidense tuvo que regresar a la Tierra por una fuga de combustible y la NASA pospuso los planes para enviar misiones tripuladas a la Luna de su programa Artemis.

Rusia, China, Corea del Sur o Emiratos Árabes Unidos, entre otros, también intentan alcanzar el satélite terrestre.