El gasoducto Oldelval paraliza su avance por la falta de divisas para importar insumos

Itaipú cerró sus compuertas y aliviará la creciente del río Paraná

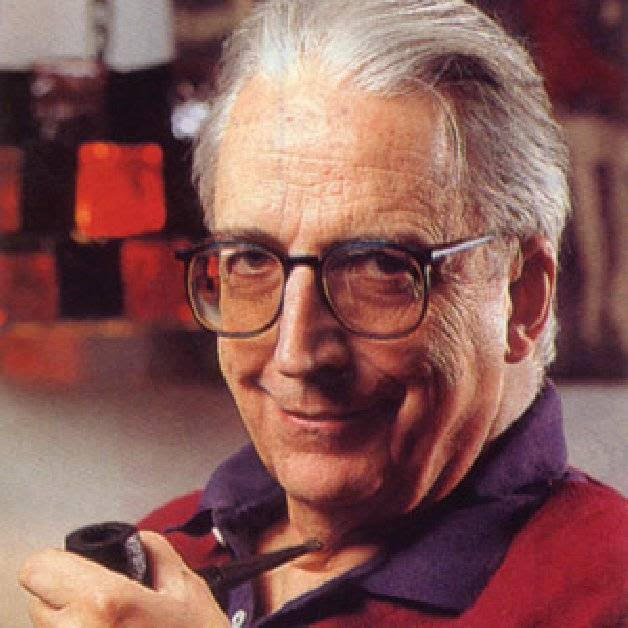

Mario Mariscotti homenaje a Daniel Bes, un maestro de la fisica nuclear argentina y mundial

Ha fallecido un maestro, maestro de la física nuclear argentina; mi maestro. Maestro de profesión y de vida. Mi agradecimiento a Daniel es inconmensurable. ¿Fue a principios de 1964 que él y Carlos Mallmann vinieron a sugerirme que aplique a una beca del CONICET para ir a completar mi formación en el exterior y luego se pusieron a escribir a colegas en el exterior para encontrarme un lugar y recomendarme? Aun hoy me conmueve ese hecho que marcó mi vida profesional.

¿Qué los movía a ocuparse de mi persona? Estaban empeñados en hacer del departamento de Física de la UBA un centro de prestigio internacional a través de la calidad de sus graduados. Ese era el desafío con el cual estos profesores, junto con Juan José Giambiagi, Carlos Bollini, Juan Roederer y otros excelentes científicos, estaban comprometidos; el éxito de ellos era el éxito de sus discípulos.

Daniel Bes entró a la CNEA en junio de 1953. El Ing Galloni, su jefe, lo envió a trabajar con el nuevo separador de masas que estaba en construcción. Al día siguiente Perón en persona vino a visitar el laboratorio y le estrechó la mano. ¿Era que el presidente de la Nación venía todos los días a visitar la CNEA? No, ese día se inauguraba el acelerador en cascadas Crockcroft Walton. En aquel momento la institución se poblaba de instrumentos gigantes, como nunca había ocurrido antes en la actividad científica del país. Otro enorme espectrómetro estaba construyendo Mallmann. A Daniel le sedujo la idea de hacer física nuclear en ese laboratorio en lugar del separador de masas (“tarea demasiado ingenieril”) y a los pocos días negoció con un colega el cambio de lugar. De allí salieron las primeras publicaciones de su carrera. Fueron estudios experimentales de núcleos de rodio y telurio. Pero Daniel estaba destinado a ser físico teórico.

A principios de 1955, Galloni, aun molesto con Bes por haberse cambiado de lugar sin su consentimiento, pero reconociendo sus promisorias cualidades científicas, le ofreció una beca para especializarse en el exterior. Típico de la dedicación con que Daniel solía analizar cada tema, se fue a la biblioteca y buscó la institución con más publicaciones en física nuclear en los últimos años. Resultó ser el instituto que dirigía el premio Nóbel Niels Bohr en Copenhague, que en los años veinte había sido la Meca de la física cuántica y luego de la física nuclear. Bes pidió una carta de recomendación a Guido Beck, el físico de mayor reconocimiento internacional que había venido a la Argentina en 1943, que había sido colaborador estrecho de Heisenberg y participante de los seminarios que en la preguerra organizaba Bohr. Nadie mejor que Beck para hacer la recomendación de Bes, pero… se negó a hacerlo porque consideró que Daniel no tenía suficientes antecedentes para ir allí. El capitán Manuel Beninson escribió a Bohr y Bes fue aceptado. “No creo que fuera admitido por mis antecedentes científicos, sino por mi carencia de estos y por la política generosa de Bohr de ayudar a la ciencia de países en desarrollo”, recordaba el episodio con habitual modestia.

La estadía de Bes en Copenhague se prolongó hasta 1959 y demás está decir que tuvo una influencia decisiva en su carrera posterior y en el desarrollo de la física nuclear en el país. Habiendo estado en la cima de la física nuclear mundial, habiendo conocido las fronteras de esta ciencia y habiendo contribuido a su desarrollo con investigaciones propias sobre las principales fuerzas que actúan en el núcleo atómico, Daniel volvió a Argentina con una experiencia invalorable. A los 30 años, en 1962 se incorporó como profesor titular en el Departamento de Física de la UBA y allí comenzó a armar un grupo de física nuclear teórica con egresados de ese departamento y del instituto Balseiro. Ese grupo integrado inicialmente por Ricardo Broglia, Ernesto Maqueda, Andrés Zuker, Pedro Federman, Guillermo Dussel, Julio Gratton, Roberto Perazzo y Anthony Evans, pronto se hizo notar en los centros más importantes de la ciencia mundial merced a sus contribuciones junto con el creciente prestigio de Bes. Esto se puso de manifiesto de una manera impactante cuando en 1964, el instituto de Bohr lo invitó a coordinar las tareas científicas del mismo durante un año. Este nombramiento fue uno de los reconocimientos más apreciados de su vida.

A fines de 1965, Daniel, junto a su esposa de toda la vida y sus hijos David, Martín y Juan Pablo (que había nacido en Copenhague en ese año) volvió a la Argentina y propuso abordar un proyecto científico de vanguardia adaptable a los instrumentos que contaba la Argentina. Se trataba de usar el ya obsoleto acelerador Cockcroft Walton para producir neutrones a través de una reacción nuclear, usar estos neutrones para generar fisiones en núcleos de uranio y medir mediante un separador de masas adosado al acelerador los fragmentos de fisión de muy corta vida media. Esto significó una inyección de nueva vida a la física nuclear experimental en el país.

Poco después el país sufrió una tragedia científica con la intervención violenta de la Facultad de Ciencias de la UBA por parte del nuevo gobierno militar, que provocó una emigración masiva de científicos, Bes entre ellos, quien por supuesto, en virtud de su prestigio, pronto recibió numerosas invitaciones extranjeras (fue primero a la Carnegie Mellon University y luego a la Universidad de Minnesota). A la vez asistió a sus discípulos a encontrar lugar de trabajo. En esos años Bes y sus colaboradores hicieron importantes contribuciones en el estudio de la fuerza de apareamiento entre nucleones y su influencia en la probabilidad de transferencia de pares en reacciones nucleares.

Nos encontramos en el verano de 1967 en el laboratorio de Brookhaven, en Nueva York. Trabajo y playa con ambas familias. Recuerdos felices. En esos meses participé de un trabajo que Daniel hizo con S. Landowne sobre las desviaciones de la ley de las rotaciones nucleares. Yo me encontraba trabajando en un tema relacionado que casualmente tenía que ver con una observación notable que Mallmann, mi otro apreciado tutor, había publicado 8 años antes. Al discutir estos resultados con Daniel, él me hizo una sugerencia que fue clave para el éxito del trabajo

que salió publicado tiempo después y que se conoció como el modelo VMI. En agosto de ese año viajé por una semana a Buenos Aires a presentar mi tesis doctoral que Daniel aceptó patrocinar.

En los años 1970 varios volvimos al país y se reconstituyó, en CNEA, el grupo de física nuclear teórica nuevamente bajo el liderazgo de Daniel y un nuevo grupo de física nuclear experimental alrededor del sincrociclotrón. Ambos grupos vecinos trabajando en colaboración dieron gran vigor a la investigación nuclear en el país que luego se prolongó con el trabajo en común que realizamos exitosamente en la construcción del nuevo acelerador TANDAR.

En esos años Daniel mantuvo una robusta y frecuente interacción con centros internacionales a los cuales visitaba periódicamente. Fueron años de mucha productividad científica indagando sobre la ciencia del núcleo atómico en profundidad y desarrollando nuevos métodos para superar la dificultad de describir el comportamiento de un sistema de muchos cuerpos (los nucleones dentro del núcleo). Un viaje para recordar fue en 1973. En esa ocasión en Copenhague, Daniel pudo disfrutar de discusiones amplias con Ben Mottelson, quien, junto con el hijo de Niels Bohr, Aage Bohr, ganaría dos años después el premio Nobel. El grupo de Buenos Aires, había estado trabajando en mejorar métodos aproximados para describir los estados del núcleo. En Copenhague continuó con este esfuerzo ahora con el ímpetu adicional que le imponían las continuas objeciones de Mottelson que lo obligaban a revisar una y otra vez los cálculos. Una noche encontró un error en el argumento de Mottelson y, además, dio con la forma correcta de tratar el problema y reproducir los cálculos exactos. ¡Finalmente había llegado al resultado buscado desde hacía meses! El momento Eureka que científicos geniales llegan a disfrutar. Ocurrió a las 3 de la mañana y Daniel, eufórico, salió a caminar por las calles desiertas de Copenhague a disfrutar esa experiencia mágica. Este resultado dio lugar a la Teoría Nuclear de Campos, una nueva forma de describir las interacciones entre nucleones.

Siguieron otros éxitos y nuevos discípulos. Con Norberto Scoccola y Jorge Kurchan prolongaron con nuevas variantes la teoría y en años recientes Daniel y Osvaldo Civitarese trabajaron en la teoría del doble decaimiento beta que arroja luz sobre problemas abiertos vinculados a los neutrinos.

Daniel también realizó actividades que llamaba “paraciencia”, tales como su colaboración con un grupo convocado por Michael Gorbachov para discutir la reducción de las armas nucleares; su participación en el lanzamiento de la revista Ciencia Hoy; la organización como primer decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Favaloro, tarea que lo impulsó a escribir un texto sobre Mecánica Cuántica, objeto de tres ediciones en inglés y una en japonés y la presidencia de la Asociación Física Argentina cuando vio que esta importante entidad, creada en 1944, requería de su aporte (“sentí el deber de aceptar este desafío frente a la involución que afectaba entonces a la ciencia argentina”).

En 1995 formó parte de un comité especial creado en la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, para analizar la situación de la ciencia en Argentina. Este trabajo tuvo eco en la prensa, mereció un artículo editorial y poco después hubo un cambio de autoridades y un giro significativo en la política científica del país.

Las palabras de Daniel, en 1996, al recibir el premio Bunge y Born, todavía resuenan. Fue un discurso seminal donde él planteó con crudeza los problemas de la ciencia argentina, en especial aquellos que surgen de sustituir exigencias de calidad por otros criterios menos relevantes. Estas reflexiones dieron lugar a un texto titulado “Siete problemas capitales de nuestro sistema científico-tecnológico” que fue utilizado más tarde por el comité científico del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, para llevar a cabo una encuesta nacional sobre el comportamiento ético de los científicos argentinos. Recuerdo la llamada inesperada del ministro de Educación y Ciencia, pidiendo urgente el envío de una copia de este trabajo.

Daniel, fue un científico argentino excepcional por la profundidad de sus investigaciones y alcanzó los más altos niveles de reconocimiento internacional por sus contribuciones originales. Fue fundador de una escuela de física nuclear que formó investigadores que a su vez se destacaron en diversos centros mundiales. Tardíamente, en 2021, recibió la merecida Distinción Investigador de la Nación Argentina.

Ciertas personas poseen cualidades fuera de lo común que son ejemplos de integridad, apego a la verdad y compromiso ético. Cruzarse con una de estas personas, poder seguirlos y aprender de ellos es un raro privilegio. Ese ha sido mi privilegio, haber conocido a Daniel, haber aprendido de él y haber sido su amigo.

Hasta siempre Daniel.

Mario A. J. Mariscotti

Comentario de AgendAR:Hace algo mas de un año cuando Daniel Bes cumplia 90 años Daniel Arias escribio este homenaje personal:

«Daniel Bes. Homenajes a un argentino de la generación nuclear»

La plataforma de Milei en el área energética

Infraestructura

Asimismo, se proyecta una modificación de la Ley del Gas (Nº 24.076) con el propósito de habilitar que obras de transporte y de tratamiento de hidrocarburos se puedan realizar con mayor facilidad como iniciativas privadas, para lo cual se autorizará el repago de esas inversiones mediante una tarifa expresada en moneda dura (dolarizada) con el objeto de disipar el riesgo implícito de operar en una economía con alta inflación como la argentina. “La idea es establecer un mecanismo de desarrollo de nueva infraestructura de hidrocarburos. En la Ley (Ómnibus) se definirán sólo las generalidades. Luego habrá que reglamentar cada aspecto en particular”, expresaron fuentes cercanas al equipo energético de LLA. A su vez, está contemplada alguna modificación a la Ley de Biocombustibles, aunque su alcance estará sujeta a la segura negociación que se habilitará con gobernadores productores de biodiesel y bioetanol. Y también se incorporarán cambios en el proyecto de Ley de Gas Natural Licuado (GNL) que presentó el gobierno de Alberto Fernández.Cambio profundo

En el búnker libertario terminarán de precisar en los próximos días los nombres propios de las personas que asumirán posiciones en las dependencias y organismos que configuran el tablero de control del sector energético. Rodríguez Chirillo asumirá el 10 de diciembre como secretario de Energía en reemplazo de Flavia Royón. Carlos Casares (hidrocarburos), Luis De Ridder (combustibles) y Jorge Garavaglia (energía eléctrica) ocuparían cargos relevantes en ese armado. Existe un listado con otros 15 profesionales para cubrir posiciones estratégicas en toda el área energética. La intención de los referentes de LLA es llevar adelante un profundo recambio en organizaciones controladas por el Estado que cumplen funciones claves en la gestión diaria del sector energético. En esa lista figuran la estatal Enarsa, Cammesa, el Enargas y el ENRE. Está previsto el reemplazo no sólo de la conducción política de esos organismos, sino también de la línea gerencial de perfil técnico. Las fuentes consultadas explicaron que muchos de esos cuadros, pese a cumplir un rol técnico, terminaron plegándose a la política perdiendo independencia y capacidad de gestión. “La idea es reemplazar a esos cuadros mediante concursos privados”, indicaron.Breve comentario de AgendAR: Es notoria la ausencia de toda referencia a la energia nuclear

ABF

Horacio Marín sera el nuevo presidente de YPF

Perfil petrolero

Ingeniero químico egresado de la Universidad de La Planta, con un posgrado en Petróleo en la Universidad de Texas y otro en Stanford, Marín realizó casi toda su carrera profesional en Tecpetrol, a donde ingresó en 1988, hace más de 35 años, como reservorista. Pragmático y directo a la hora de liderar, Marín es hoy la persona de confianza de Paolo Rocca, líder de Techint, cuando hay que discutir cuestiones vinculadas a la explotación técnica de un yacimiento y a todo lo que sucede en el subsuelo hidrocarburífero. Fue, en ese sentido, uno de los factótums de la construcción en tiempo récord de Fortín de Piedra, el mayor yacimiento de shale gas del país, que cambió la perspectiva gasífera de Vaca Muerta con pozos que superaron las expectativas que existían en la industria. Antes había encabezado la explotación de El Tordillo, uno de los yacimientos convencionales de crudo en el Golfo San Jorge, ya en etapa de declinación, y también fue responsable, en el plano operativo, de la expansión de Tecpetrol en América latina. Su llegada a YPF fue recibida de forma positiva por la mayoría de los altos directivos de la industria consultados. “Es una persona práctica, en lo técnico es muy sólido. Tendrá que darse el espacio para conocer YPF y otro para maniobrar con la política. Su primer desafío será arreglar los precios relativos de los combustibles y a la brevedad para no tener otra crisis (de abastecimiento)”, reflexionó un encumbrado ejecutivo del sector que conoce a la perfección el entramado de poder que existe en el piso 32 de la torre de Puerto Madero. El tiempo, en este contexto, no es lo que abunda. Marín deberá imbuirse rápido en la agenda de la petrolera y empezar a tomar decisiones cuanto antes.

Gabriel Rabinovich: «acá hubo mucha gente que abrió puertas.»

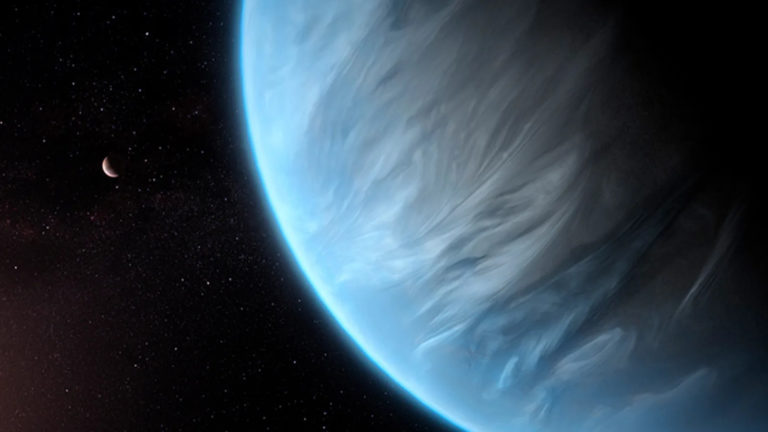

Primeros indicios de vida fuera de la Tierra

Indicios de vida en K2-18b

Gracias a los sofisticados instrumentos de observación utilizados, cada vez más astrónomos aseguran que K2-18b es un planeta oceánico (categorizados también como hicéanos). Si alguien pudiera viajar ahí, probablemente encontraría un lugar acuático, cálido, con una densa atmósfera y condiciones óptimas para la habitabilidad. En el más reciente análisis del cuerpo, el JWST también detectó rastros de sulfuro de dimetilo, un compuesto que se encuentra naturalmente en la Tierra. Según la información proporcionada por la NASA, este tipo de sulfuro solo puede ser producido por la vida y, en nuestro planeta, generalmente es producido por el fitoplancton en ambientes marinos. Para algunos astrobiólogos, la vida extraterrestre podría no encontrarse en planetas rocosos, sino en aquellos cubiertos de agua líquida con atmósferas densas. K2-18b es el exoplaneta más cercano en ser clasificado como oceánico. Sus características atractivas, como la abundancia de metano y CO2, la escasez de amoníaco, su tamaño y su relativa cercanía a la Tierra, lo convierten en uno de los principales objetos de investigación cuando se trata de identificar mundos habitables o con posibilidades de albergar microorganismos.K2-18b, un planeta eclipsado por el brillo de su madre

El principal desafío al estudiar K2-18b es su estrella madre. La luz de la enana blanca sobre la que orbita afecta los receptores de los telescopios espaciales, dificultando el estudio detallado de la atmósfera del exoplaneta. Para superar este obstáculo, los investigadores analizan la luz de la estrella y su disminución cuando pasa a través de la densa atmósfera de K2-18b durante su fase de tránsito, es decir, cuando se encuentra entre la estrella y el telescopio. El rango y la precisión del Telescopio Espacial James Webb han permitido pulir la información sobre la composición del planeta sin realizar tantas observaciones. Según Nikku Madhusudhan, autor principal del nuevo informe sobre el exoplaneta, un vistazo del JWST equivale a aproximadamente ocho observaciones del Hubble durante varios años. Para el último análisis, se registraron dos tránsitos de K2-18b (dos vueltas completas alrededor de su estrella). El equipo responsable del artículo publicado en The Astrophysical Journal afirma que seguirá registrando los tránsitos del planeta subneptuniano. Con los futuras análisis del JWST, se espera obtener una comprensión más precisa de la composición de K2-18b, lo que contribuirá a la búsqueda de mundos habitables y con potencial para albergar vida.Descubrimientos arqueologicos en el sur de la provincia de Buenos Aires

Herramientas, restos óseos y piedras talladas. Como si se tratara de una película pero en la vida real, un equipo de arqueólogos y antropólogos hizo un hallazgo que permitirá conocer cómo se vivía en el sistema de cerros de Tandilia -que abarca desde Olavarría pasando por Tandil y hasta Necochea- hace 5000 años.

Mariano Colombo, antropólogo, investigador del Área de Museos de Necochea e integrante del equipo de investigadores del CONICET, se refirió a la importancia arqueológica de este hallazgo, realizado el 11 de noviembre. A su vez, destacó que esta es la segunda campaña de tales características que se desarrolló con una diferencia de 10 años. Gracias al descubrimiento, se podrá conocer en profundidad cómo habitaban estas comunidades indígenas.

“Las excavaciones se realizaron en el sitio arqueológico El Picadero, ubicado en La Numancia”, indicó Colombo y agregó: “Toda esta zona estuvo poblada por pueblos originarios desde hace por lo menos 12.000 años de antigüedad. Nosotros como arqueólogos trabajamos las materialidades con los objetos del pasado y uno de los más importantes son las rocas, las piedras y las herramientas hechas en piedra. Entonces hay un tipo de piedra que se llaman cuarcita que aparece en sitios arqueológicos de toda en la región pampeana”.

Así, aseguró que gracias a esta campaña, en la que trabajaron seis investigadores, lograron determinar que la presencia de este tipo de roca en diferentes zonas de la región provino de canteras primitivas hechas en los cerros mencionados.

“Me tocó a mí hacer un trabajo de exploración a pie por una gran cantidad de kilómetros de cerros, entre Lobería y Barker y entre Lobería y Tandil, hasta encontrar esas rocas y prestando atención, a dónde aparecían naturalmente y a dónde la gente del pasado las empezó a explotar”, señaló.

Acerca de la ubicación exacta del hallazgo, informó: “Entre el sur de Tandil, que es la zona de la Numancia, y el partido Benito Juárez, que es la localidad de Barker, en esa zona de cerros encontramos gran cantidad de canteras indígenas que son donde los pueblos originarios obtuvieron y tallaron rocas que tuvieron un valor económico muy importante para las poblaciones del pasado, de toda la región pampeana, porque esas piedras viajaron muchos kilómetros para ser usadas en lugares donde hoy no hay cerros”.

Según expresó el antropólogo, allí se encontraron canteras con “una explotación muy intensiva en forma de pequeñas minas”. “No sabemos si fueron las sociedades enteras o fueron grupitos de esas sociedades a trabajar, pero sabemos que estuvieron pasando varios días porque esa actividad fue muy intensa. La gente no iba de pasada y agarraba unas piedras y se iba. Sino que había mucho trabajo ahí, entonces al quedarse varios días necesitaban hacer lo que uno hace cuando vive, necesitás comer, dormir y descansar”.

Entre los elementos hallados en el sistema de Tandilia aparecieron restos óseos de animales, como ciervos y mulitas, los cuales tenían quemaduras y marcas hechas por humanos. Además, se encontraron herramientas de piedras especiales para trabajar en la cantera y pigmentaciones que habrían utilizado aquellas poblaciones para pintar su ropa o su cuerpo.

Gracias a un estudio de carbono 14 que realizaron en 2011, año que inició la campaña, pudieron tener precisiones. “Las rocas de estos lugares se usan desde el primer inicio del poblamiento; sabemos que hace 12.000 años la gente ya usaba las rocas de ahí, pero en esta excavación no, no conseguimos una evidencia directa con un fechado perfecto. En tanto, pudimos hacer estudios, entre ese primer año y el 2023, sobre esos huesos [de animales] que nos informan que hace casi 5000 años de antigüedad la gente ya realizaba esas excavaciones”, argumentó Colombo. Como dato sorprendente, remarcó que hasta hace 450 años se retiraron piedras de allí. Para terminar, reconoció y destacó el apoyo y permiso de los propietarios de campos que habilitaron el proceso de investigación.

65 años del RA-1, el primer reactor de investigación argentino y de America Latina

El RA-1 ubicado en el Centro Atómico Constituyentes. La formación de recursos humanos, las nuevas terapias en medicina nuclear y las múltiples líneas de investigaciones que allí se desarrollan hacen de esta instalación una de las joyas de nuestro sistema científico-tecnológico

El 20 de enero de 1958, nuestro país fue protagonista de un gran hito en la historia del sector nuclear: la inauguración del RA-1, el primero de los cinco reactores de investigación construidos por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Es una instalación pionera en América Latina y en todo el hemisferio sur. Se trata de un reactor de tanque abierto, con una potencia de 40 kilovatios, un núcleo de uranio levemente enriquecido, moderado y refrigerado con agua liviana desmineralizada. Las barras de grafito, ubicadas en el centro y radialmente en el reactor, actúan como reflectores de los neutrones, lo que permite que el funcionamiento del reactor sea más eficiente.

Aplicaciones en múltiples áreas

En el RA-1, tiene lugar la capacitación de los operadores de las centrales nucleares de potencia y de los reactores de investigación del país, como el futuro RA-10 –el sexto de su tipo, en avanzado estado de construcción, en el Centro Atómico Ezeiza–. También tiene usos en el ámbito de la medicina nuclear, en el tratamiento del cáncer y la artritis reumatoidea, entre otras patologías. Otras aplicaciones son, por ejemplo, la evaluación de daños por radiación en materiales y el análisis por activación neutrónica en muestras ambientales, en piezas de arqueología o en el ámbito forense.

En el ámbito de la medicina nuclear, cabe destacar la terapia por captura neutrónica en boro (BNCT, por su sigla en inglés), que consiste en el uso de haces de neutrones para irradiar tumores. “Al capturar el neutrón, el boro se escinde en dos partículas con muchísima energía, que destruyen las celulares tumorales”, detalló la doctora en Ciencias Biológicas, Andrea Monti Hughes, quien se desempeña en el Departamento de Radiología y trabaja desde 2004 con el equipo del RA-1. “De esa manera, tenemos una terapia selectiva; es decir, podemos irradiar un tejido con un haz de neutrones, destruir selectivamente las células tumorales y proteger los tejidos normales”, completó. De ese modo, pueden ser tratadas patologías complejas, como tumores en la cabeza y en el cuello, que son más difíciles de combatir con la radioterapia convencional.

El RA-1 es utilizado, asimismo, por la industria aeroespacial. En el RA-1 se han comenzado a evaluar celdas solares para satélites, que son irradiadas con fuentes de neutrones para “adelantar” el daño al que serán sometidas por la radiación solar durante su vida útil, ya que esas celdas deben tener una duración mínima de diez años. En esa línea, están trabajando investigadores de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la Universidad de Ginebra.

Talento, pertenencia y vocación de servicio

En el Centro Atómico Constituyentes, el jefe del reactor RA-1, el ingeniero Hugo Scolari, de 72 años, se apresta a dejar la posta a uno de los jóvenes reactoristas a los que tomará examen en el mes de diciembre. “Los reactoristas somos una raza en extinción”, afirmó este experimentado profesional, uno de los entre 50 y 60 profesionales especializados con los que cuenta la Argentina para la operación de estas complejas instalaciones. En la sala de operaciones del RA-1, el plantel mínimo es de tres personas: un jefe de turno, un operador y un oficial de radioprotección, quien vela por la seguridad.

El ingeniero Scolari explicó que la carrera de reactorista tiene distintos escalones y que su formación lleva no menos de tres años. Primero, se rinde un examen para obtener la denominada “licencia de operación” y, posteriormente, se debe superar otra prueba ante la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), que otorga la “autorización específica” para operar el reactor. El escalafón incluye, en forma ascendente, al “jefe de turno”, al “jefe de operaciones” y, finalmente, al “jefe de reactor”. “Cuesta mucho formar a un joven y prepararlo para que rinda el examen”, admitió este avezado conocedor del sector, quien lamentó la “fuga de cerebros” formados por la CNEA.

“El talento argentino es indudable y es buscado en todos lados”, señaló, por su parte, el jefe del Departamento de Reactores Experimentales y Servicios de la CNEA, Fabián Moreira, quien destacó la creatividad y la audacia de nuestros profesionales, reconocidos en todo el mundo. “El talento tiene que ser complementado con la mentalidad, y ahí es donde hay que dar el paso para generar metodologías claras de trabajo”, completó. “Después de toda el agua que pasó bajo el puente, hoy nuestra tecnología nuclear sigue siendo referencia y marcando un posicionamiento geopolítico del país”, aseguró Moreira, al tiempo que definió a la industria nuclear argentina como “la pieza de un gran rompecabezas tecnológico” en el que se cruzan un sinnúmero de disciplinas y campos de investigación.

Ante el cambio de gobierno un balance de la situación energetica

Infraestructura y potencial

El nuevo gobierno asumirá con la primera etapa del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner operativa desde julio de 2023. En las próximas semanas se habilitará el gasoducto Mercedes-Cardales, que permitirá mejorar el abastecimiento en una de las áreas más demandantes de gas natural del sistema: el litoral. Para mediados de 2024 se sumará compresión al gasoducto, y se duplicará su capacidad. Se licitó y estará en construcción el gasoducto La Carlota-Tío Pujio, y la reversión del gasoducto Norte, que en un escenario optimista podría estar disponible en algún momento del invierno próximo y permitiría sustituir las importaciones de gas provenientes de Bolivia.

Generación

En el sector eléctrico la disponibilidad creciente de gas natural es una gran noticia, ya que algo más del 50% de la generación del sistema es térmica. La disponibilidad de gas nacional va a bajar los costos de la energía (del orden de los 75 US$/MWh de este año a 65 US$/MWh en 2024). La menor dependencia de combustibles alternativos impacta también sobre la seguridad de abastecimiento, al reducir los riesgos logísticos. En materia de generación de energía eléctrica en estos días se estarán adjudicando contratos de que comprometerán inversiones en nueva potencia térmica entre 1.000 MW y 3.000 MW en el sistema interconectado y hasta 70 MW en Tierra del Fuego. La nueva potencia permitirá recuperar reservas, que llegaron a niveles críticos durante febrero de 2023. En lo que respecta a la generación renovable, quedan proyectos de inversión por más 3.328 MW, que celebrarán contratos con empresas privadas para abastecerlas de energía limpia. De cara a la agenda de descarbonización se verificará un menor consumo de combustibles más sucios, como el gasoil y el fueloil, y creciente penetración de generación renovable no convencional en nuestra matriz eléctrica, que alcanzaría para mediados de esta década cerca del 20%. Sumada a la generación hidroeléctrica y nuclear, la generación libre de emisiones en Argentina será del orden del 60 por ciento. El desarrollo del sistema de transporte en alta tensión es el que registra menores avances. No recibe inversiones relevantes desde 2015 y presentará crecientes cuellos de botella en los próximos años. No será posible la incorporación de renovables de forma significativa una vez concluidos los proyectos en marcha, ni aprovechar plenamente la generación hidroeléctrica del Río Santa Cruz si es que se terminan esos proyectos. La gestión concluye sin que se hayan licitado obras ni comprometido inversiones. Si bien no constituye un hito significativo, se avanzó en la definición de un esquema de obras prioritarias trabajado en conjunto por CAMMESA con Transener, y se convocó a que el sector privado presente manifestaciones de interés para proponer formas de financiar y desarrollar alguna de esas obras, u otras que permitan incorporar generación renovable o abastecer demandas aisladas. La próxima gestión deberá definir qué camino seguir en esta materia, y lo deberá hacer de forma urgente. Las ampliaciones demandan al menos 3 años de obra, y deberían comenzar cuanto antes para garantizar la seguridad del sistema durante los próximos 10 años.

Precios, tarifas y subsidios

El problema más serio que quedará hacia el final del mandato es el de los precios de todos los productos energéticos, y su impacto sobre las finanzas públicas y la dinámica de la inversión en el sector petrolero. A mediados de 2022, con la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía el gobierno comenzó a descongelar tarifas, que hasta ese momento se habían movido muy poco y muy por debajo de la inflación. La implementación de la postergadísima segmentación tarifaria permitió reducir hacia principios de 2023 el nivel de subsidios, llevando las tarifas de gas y energía eléctrica a niveles que permitían cubrir los costos para industrias y usuarios de nivel socioeconómico alto. Los usuarios de sectores medios recibieron subas de tarifas muy acotadas y por debajo de la inflación, y los de sectores populares, o tarifa social, quedaron con las tarifas casi congeladas en términos nominales. La segmentación se conjugó con menores costos de importación de gas, mayor disponibilidad de generación hidroeléctrica, y mayor abastecimiento de gas nacional, permitiendo que el volumen de subsidios pasará del orden de los US$ 12.000 millones en 2022 a unos US$ 9.500 millones en 2023. Sin embargo, la aceleración de la inflación de los últimos meses, el salto en el tipo de cambio pos-paso, y el salto cambiario que se registre de aquí a fin de año, dejará el nivel de cobertura de costos muy bajo, con el consecuente incremento en la demanda de subsidios. Este escenario representará un problema significativo para la gestión de la política macroeconómica, en un contexto socio-económico que será más complejo que el actual.Combustibles

Al atraso tarifario se suma el atraso en los precios de los combustibles. El gobierno postergó la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y el CO2 para evitar el aumento del precio en surtidor, resignando cerca de US$ 2.500 millones de recaudación. Al mismo tiempo, el barril criollo (precio que perciben los productores por el crudo que venden a las refinerías para la producción de naftas y gasoil) se encuentra unos 30 US$/bl por debajo del precio internacional, y 25 US$/bl por debajo del precio de paridad de exportación. La disociación entre el precio local y el internacional no ha impedido la expansión de la producción y las exportaciones, pero cuanto más se amplía el gap, más lento es el desarrollo hacia adelante, y más lejos quedarán los objetivos de incremento en las exportaciones proyectados. En los niveles actuales el precio del barril criollo horadó el balance de YPF, que arrojó pérdidas para sostener el plan de inversiones. Esta foto ilustra los límites de sostener la brecha en estos niveles y más aún la de ampliarla.