Economia lanza otro tipo de cambio para incentivar exportaciones

La Losa de Saint-Bélec, un mapa de hace 4000 años

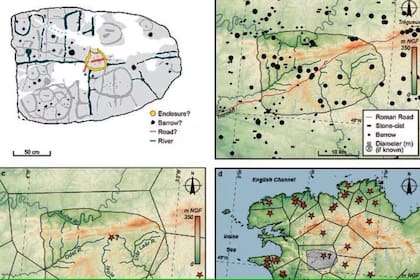

Investigadores de la Universidad de Bretaña Occidental, Francia, dieron a conocer los últimos datos que arrojaron sus análisis acerca de la tabla conocida como “Losa de Saint-Bélec”, del cual su origen se remonta a la Edad de Bronce, unos 4000 años atrás. Fue descubierta hace 100 años pero quedó, hasta el 2014, abandonada en un sótano. Desde entonces, desvela a los arqueólogos.

Según coincidieron los científicos de la mencionada academia, que estudiaron de manera preliminar la piedra, junto con otros colegas del Instituto Nacional de Estudios Arqueológicos Preventivos de Francia y la Universidad de Bournemouth, señalaron en 2021 que se trataría de un mapa, el más antiguo de Europa, con el que se conduciría a un tesoro.

La tabla, que pesa una tonelada y media y mide 1,5 metros de largo por 1,8 metros de ancho, tiene grabadas diferentes formas en su superficie, con relieves y marcas que simularían montañas y ríos. Yvan Pailler, de la primera universidad nombrada, señaló: “Usar el mapa para tratar de encontrar sitios arqueológicos es un gran enfoque. Nunca trabajamos así. Es un mapa del tesoro”.

El estudio reveló que el presunto mapa se basa en una superficie de 30 x 21 kilómetros, lo que tomaría casi dos décadas abarcar esa área para investigar en profundidad. Sin embargo, el equipo de arqueólogos, que también incluye al colega de Yvan, Clement Nicolas, del Instituto CNRS, no se dará por vencido. Asimismo, aseguraron que la precisión de la superficie recreada es de un 80% en comparación con los mapas actuales.

La piedra fue descubierta en el túmulo de Saint-Bélec, una fosa prehistórica en Leuhan, Francia, en el 1900, por Paul du Châtellier, un historiador local que, sin entender a qué se referían aquellos símbolos impresos allí, la abandonó en el sótano de su castillo hasta que sus hijos la vendieron en 1924 al Museo Arqueológico Nacional. En aquel sitio permaneció en el olvido durante casi 100 años, hasta su salvataje en 2014. Acerca de la región a la que se refieren las marcas talladas allí, serían de la región de Bretaña, a unos 500 kilómetros de París.

La losa presenta una rotura en la parte superior, por lo que se supone que se partió al momento de enterrarla. De no ser por ello, mediría unos 3,9 metros. En cuanto a su material, es de esquisto gris azulado, un tipo de piedra procedente de afloramiento rocosos del Precámbrico cercanos a la localidad de Douarnenez.

“Todavía tenemos que identificar todos los símbolos geométricos, la leyenda que los acompaña”, sostuvo Clement Nicolas al tiempo que su colega, Yvan Pailler, remarcó: “Estamos intentando contextualizar mejor el descubrimiento, encontrar una forma de fechar la losa”.

Además, desde la universidad afirmaron que se estarían realizando excavaciones en sitios específicos en donde se encontró la pieza, con el motivo de hallar alguna referencia hacia la misma. En especial en el valle del Odet.

Los investigadores aludieron que las líneas marcarían una parcela de terreno, con túmulos, campos y asentamientos, lo que significaría la precisión de un presunto rey o jefe de la Edad de Bronce. Lo cierto es que, a causa de revueltas o rebeliones, la comunidad habría quedado disuelta y la placa fue utilizada como material de construcción, antes de que fuera enterrada por siglos.

En la Argentina hay un 15% del territorio continental bajo protección ambiental

- Son esenciales para brindar soluciones naturales para la adaptación a los efectos del cambio climático.

- Son importantes para la investigación y educación.

- Contribuyen a las economías locales y regionales.

- Mejoran la salud y calidad de vida de las personas.

- Proveen servicios ambientales como el agua, alimentos y medicinas.

- Permiten el desarrollo de actividades turísticas y recreativas sustentables que habilitan el desarrollo social y económico, local y regional.

Reactor RA-10: los detalles de la nueva joya nuclear argentina

Argentina construyó siete reactores en el país y exportó otros cinco a Perú, Argelia, Egipto, Australia, Arabia Saudita.La etapa de diseño implicó una inversión de más de un millón de horas hombre y más de diez mil documentos técnicos hasta obtener las licencias de construcción y la ambiental. En 2016 comenzó la obra civil y en mayo de 2017 se realizó la primera colada de hormigón de la losa de fundación del edificio del reactor. Actualmente, la obra civil tiene un avance del 99 por ciento y el avance global del proyecto ronda el 80 por ciento. Se estima que en 2024 se terminará la construcción y comenzará la etapa de puesta en marcha. “Eso implica una serie de ensayos en diferentes niveles. Primero se prueban los sistemas por separado, después la planta funcionando con los sistemas integrados pero sin combustible nuclear y, finalmente, se incorpora el combustible. Todas esas etapas duran un año, o año y medio. O sea que el reactor estaría comenzado a operar en 2026”, anticipa Blaumann, y completa: “Son muy pocos los países que tienen la capacidad de diseñar y construir un reactor como el RA-10 y el nuestro es uno de ellos”.

De la Argentina al mundo

Uno de los objetivos centrales del proyecto esta dirigido a asegurar la provisión nacional de radioisótopos para estudios de medicina nuclear. En ese sentido, el RA-10 producirá molibdeno 99 del cual se obtiene el tecnecio, utilizado para estudios muy habituales como los centellogramas. Actualmente, el molibdeno en Argentina se produce en el RA-3, un reactor que está en operaciones desde la década del 60 y que sigue en funcionamiento gracias a las reformas y actualizaciones que prolongan su vida útil. Pero el RA-10, con sus 30 MW, es un reactor mucho más potente que el RA-3. Eso, sumado a que su ciclo de operación en forma continua es de 29,5 días, lo que evita muchas jornadas de parado, da como resultado que esta nueva instalación producirá, por semana, cuatro veces más molibdeno que su antecesor. De esta manera, el RA-10 no solo permitirá el autoabastecimiento de este radioisótopo sino que abre la posibilidad de que nuestro país se convierta en un actor importante en el mercado mundial. “Para la Argentina se abre una ventana de oportunidad porque en el mundo hay varios reactores que están saliendo de servicio –detalla Blaumann–. Ya ha dejado de funcionar un reactor de Canadá y en los próximos años se sumarán los de Bélgica, Holanda y República Checa. Es cierto que varios países están construyendo nuevos, como Francia, Corea y Holanda. Pero, por una vez, rara vez, hemos hecho las cosas con tiempo y los que estamos más cerca de estar listos para producir somos nosotros. Ahora bien, exportar es un desafío enorme que no depende solamente de la capacidad de producir, sino del desarrollo de una logística y de un plan, con un modelo de negocios asociado”. Una vez que alcance plenamente su capacidad operativa total el RA-10 estará en condiciones de producir una cantidad de molibdeno capaz de abastecer alrededor del 20 por ciento de la demanda de un mercado global que alcanza los 300 millones de dólares anuales.El RA-10 producirá una cantidad de molibdeno capaz de abastecer alrededor del 20% del mercado global.Pero, además del molibdeno, existe otro producto de alto valor agregado que, elaborado por el RA-10, resulta clave para el país y el mundo: el silicio dopado. El silicio al doparse, por irradiación neutrónica, se convierte en un material semiconductor de alta calidad. La demanda mundial de este producto se encuentra en constante crecimiento debido a su utilización para el desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas con las energías alternativas (generadores eólicos y celdas solares) y y con los vehículos híbridos y eléctricos. La demanda global de este producto se ubica en la actualidad en alrededor de 150 a 200 toneladas anuales pero se espera que esa cifra se multiplique por 10 a lo largo de la próxima década. El principal productor de silicio dopado es Australia con su reactor Opal (desarrollado y construido por la CNEA e INVAP) con unas 80 toneladas anuales. El RA-10 tendrá la capacidad de elaborar una cantidad similar. “Hay una avidez de este producto en el mundo. De hecho tenemos tres interesados que ya han anticipado su voluntad de contar con toda la capacidad de irradiación del RA-10. Lo bueno es que se trata un producto se puede empezar a ofrecer apenas el reactor empiece a funcionar. Es decir, que ese sería el primer producto comercial del reactor, que se exportará casi en su totalidad. Calculamos que puede significar un ingreso de entre 8 y 10 millones de dólares por año”, se entusiasma Blaumann.

Combo completo

Al día de hoy el Estado nacional lleva invertidos unos 340 millones de dólares en un proyecto que involucra 1.500 puestos de trabajo directo y reúne a 80 empresas nacionales, muchas de ellas pymes. Al mismo tiempo, se calcula que un 80 por ciento de los componentes utilizados para su construcción son de origen nacional.El Estado lleva invertidos unos 340 millones de dólares en un proyecto que involucra 1.500 puestos de trabajo directo y reúne a 80 empresas nacionales.“No existe en toda América Latina un complejo similar al RA-10 y en el hemisferio sur el único comparable es el Oppal en Australia, que casualmente lo construyó la Argentina. Pero, a nivel mundial alcanzan los dedos de una mano para contar los reactores de esta envergadura y con este nivel de complejidad. Por eso, nosotros decimos que es una instalación de clase mundial”, asegura Blaumann con indisimulable orgullo. A diferencia de lo que ocurre con un reactor de potencia cuyo objetivo es la producción de energía eléctrica, en los reactores experimentales su principal producto son neutrones. Esos neutrones pueden ser utilizados con distintos fines como la producción de radioisótopos de molibdeno, el dopado de silicio y también para irradiar materiales y combustibles, y para extraer haces de neutrones con los cuales, a partir de una variada gama de instrumentos, se puede estudiar la materia a nivel de su estructura molecular. En ese sentido, alrededor del reactor se están construyendo un conjunto de instalaciones. Una de ellas es Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones (LAHN) un complejo único en América Latina, donde se estudiarán las más modernas tecnologías y el análisis de materiales gracias a las técnicas de bombardeo de neutrones. El plan es que el LAHN cuente con 14 instrumentos que se irán poniendo en marcha en forma gradual. Dos de ellos, un neutrógrafo y un difractómetro, serán de diseño propio. Otros dos ya fueron donados por instituciones de Alemania y Suiza. Estas herramientas tendrán diferentes aplicaciones, algunas van a ser tecnológicas con impacto en la industria y otras serán destinadas a la investigación básica. Y abarcarán disciplinas tan distintas como biología, química, paleontología, física, geología, farmacología y ciencia de materiales, entre otras. Otra de las facilidades que se está levantando junto al reactor es el Laboratorio de Ensayo de Materiales Irradiados (LEMI) que apunta a estudiar el comportamiento de materiales nucleares ampliando las capacidades para producir y calificar nuevos combustibles y componentes para futuros reactores de investigación y potencia. “Argentina fabrica combustibles para reactores de investigación y de potencia pero, hasta ahora, no tiene instalaciones para probarlos –explica Blaumann–. Los combustibles del CAREM, por ejemplo, se calificaron en un reactor de Noruega que ya salió de servicio. Entonces que el RA-10 tenga la capacidad de calificar nuestros propios combustibles, además del ahorro de divisas, es un paso muy trascendente para el desarrollo nuclear nacional”. Para el funcionario el hecho de que nuestro país logre terminar la construcción y poner en marcha exitosamente el RA-10 constituye una reafirmación internacional del prestigio que la Argentina ha sabido ganarse en el ámbito de la tecnología nuclear. “El área nuclear es una de las pocas en las cuales el país ha logrado pasar de la investigación a la producción y luego a la exportación. No hay muchas, esta es una de ellas. Y esto tiene que ver con muchos años de continuidad en el trabajo y de mantener el compromiso con el desarrollo nuclear. Eso nos permite exhibir un liderazgo y el RA-10 consolida ese liderazgo en el mundo”, sostiene Blaumann y remata: “El RA-10 es un motivo de orgullo y un símbolo muy lindo del inicio de algo nuevo pero también de un punto de llegada de toda una historia”.

Gestión de la Hidrovia: Argentina responde al cuestionamiento de Paraguay

Se encaminan las posiciones

En el marco del conflicto por el cobro de peaje en la Hidrovía, que llegó a un acuerdo provisorio a fines de septiembre, el embajador de la Argentina en Paraguay, Domingo Peppo, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Rubén Ramírez, y coincidieron en la «necesidad de mantener el diálogo bilateral, para resolver las diferencias y fortalecer el proceso de integración», se informó oficialmente. «Ambos destacaron la importancia de los mecanismos institucionales existentes que permiten dar un abordaje y seguimiento adecuado a la relación bilateral», sostuvieron desde la embajada argentina en Paraguay. Finalmente, remarcaron la conveniencia de «ajustar las conversaciones al marco institucional», a fin de que se permita «encontrar posiciones que respondan a las necesidades de los diferentes sectores».El acuerdo provisorio por el conflicto de la Hidrovía entre Argentina y Paraguay

La Comisión Intergubernamental de la Hidrovía Paraná-Paraguay acordó hoy un plazo de 60 días para llevar adelante discusiones técnicas para consensuar una tasa de peaje en el tramo comprendido entre el puerto de Santa Fe y la confluencia del río Paraguay, período en el cual la Argentina seguirá cobrando la tarifa que se encuentra vigente en la actualidad. Fuentes de la Cancillería precisaron que en un acta -rubricada por las delegaciones de los cincos países que integran la Comisión- la Argentina dejó constancia su «voluntad» de iniciar discusiones técnicas en el CIH sobre la tasa del peaje establecido y que de llegar a un acuerdo en este ámbito sobre la misma en los próximos 60 días, «los montos percibidos se volverán a facturar según la nueva tasa». Durante el encuentro, realizado bajo la presidencia de la Secretaria de Latinoamérica y Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil, embajadora Gisela Padovan, cada una de las delegaciones reiteró sus posiciones sobre el tema, remarcando que «los entendimientos logrados en el ámbito de la reunión no prejuzgan las reservas y reivindicaciones ya reflejadas en actas en el ámbito de los órganos del Acuerdo de la Hidrovía».Control de alcoholemia con tecnología nacional

- Además de sustituir importaciones, el objetivo es reducir los siniestros viales que representan la principal causa de muerte en jóvenes menores a 35 años. Podría estar listo en 2025.

Disociar el alcohol y la conducción

En diciembre de 2022, Buenos Aires se sumó a las provincias que tienen aprobada la Ley Alcohol Cero al volante. A su vez, en abril de este año el Congreso determinó que la normativa tenga vigencia a nivel nacional. El objetivo es disociar el alcohol de la conducción y reducir las víctimas y los daños en accidentes viales provocados por conductores bajo los efectos de esta sustancia. La importancia de la ley es central: la siniestralidad vial es la principal causa de muerte en personas menores de 35 años en nuestro país y el alcohol al volante es el responsable de, al menos, 1 de cada 4 incidentes de tránsito graves. En la actualidad, en el país se utilizan dos tipos de equipos para medir el alcohol en sangre de una persona. Por un lado, está el evidencial, que emite un informe sobre el porcentaje de alcohol y permite sancionar a la persona que conduce en caso de dar positivo; y por el otro, está el indicial. Este último da un indicio de cuál es la concentración de alcohol pero no permite implementar una sanción porque no genera evidencia. Alejandra Rasile, investigadora de la UNLP y una de las responsables del proyecto, aclara: “El etilómetro de tipo indicial le permite a la policía retirar a ese conductor de la ruta porque da el indicio de cuánto alcohol tiene en sangre, pero no implementar una sanción o multa. La lógica detrás tiene que ver con una normativa internacional que aborda la problemática del consumo de alcohol en la conducción desde el punto de vista punitivo, desatendiendo una mirada más sanitaria”. Y agrega: “Estamos hablando de riesgos de morbimortalidad por accidentes de tránsito. Es decir, una persona que consume alcohol y asume una situación de riesgo, como conducir un automóvil, hace que estemos en frente de un consumo problemático de sustancias. No solo es un problema de seguridad, no se resuelve solo desde la sanción, sino que también necesita un abordaje sanitario”.Nueva ley, nueva tecnología

Rasile explica la Agencia que la nueva normativa busca promover el no consumo de alcohol a la hora de conducir. Desde esta lógica de prevención, se deben desarrollar nuevas herramientas que vayan más allá del punitivismo y de los equipos homologados actuales que poseen un carácter evidencial con objetivos de sanción. Aunque esté en una primera etapa, el equipo de la UNLP ya proyecta distintas aristas a la hora de diseñarlo. Así lo expresa Martín Salibé, responsable en el proyecto por parte del Instituto Argentino de Radioastronomía: “Contamos con referencias técnicas internacionales como punto de partida para el diseño del equipo, para luego pensar en innovaciones tecnológicas que acompañen al estado en sus políticas públicas sobre seguridad vial y consumo problemático de sustancias“. Cuando se menciona el aplicar lógicas sanitarias en el diseño, la referencia es, por ejemplo, a la posibilidad de recopilar datos anónimos de interés epidemiológico que den idea de cuándo, dónde y bajo qué condiciones se detectan conductores con alcohol en sangre. Esto permitiría mapear las incidencias de alcoholemia más allá del interés por sancionar o retirar a un conductor de la ruta porque está violando la ley. Estos mapas otorgarían una herramienta valiosa para las políticas de prevención. El trabajo fue uno de los 63 proyectos seleccionados por el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires y será financiado a través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia. Además del área de Toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP y el Instituto Argentino de Radioastronomía, que depende de la Comisión de Investigaciones Científicas, la UNLP y el Conicet, también participa el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires como impulsor y cofinanciador. (LUCIANA MAZZINI PUGA)Microsoft apuesta a la inteligencia artificial y piensa en reactores modulares para la energía necesaria

Observación de AgendAR:

Este interés de Microsoft sirve de ejemplo de un mercado ideal para el CAREM, que va a nacer con 32 mega, y no está obligado a desarrollar módulos de 150 para juntar 4 y llegar a 600 MW. Daniel E. AriasMicrosoft está investigando la posibilidad de usar pequeñas centrales nucleares modulares para abastecer a sus centros de cómputos, y así enfrentar el elevado consumo de energía que trae la implementación de múltiples servicios de inteligencia artificial

Una pregunta sobrevuela a las empresas tecnológicas que ofrecen servicios en la nube y que incluso suman cada vez más funcionalidades: qué tanto pueden crecer con el cuello de botella energético que significa la creciente provisión de electricidad para alimentar sus crecientes ofertas de inteligencia artificial (una simple consulta en Chat GPT, por ejemplo) y el uso de herramientas online.

En ese sentido, no sorprende que empresas como Microsoft empiecen a explorar (y contratar) la idea de sumar personal especializado en tecnología nuclear. Todo empezó con una búsqueda en LinkedIn (otra plataforma de la empresa). El Gestor Principal del Programa de Tecnología Nuclear. Y dejan muy claro para qué lo necesitan: “Buscamos un Director Principal de Programa de Tecnología Nuclear, que se encargará de madurar y aplicar una estrategia mundial de energía de pequeños reactores modulares (SMR) y microrreactores.”

Y sigue: “El candidato ideal tendrá experiencia en la industria energética y un profundo conocimiento de las tecnologías nucleares y los asuntos normativos. También será responsable de la investigación y el desarrollo de otras tecnologías energéticas precomerciales”.

Entre las razones, aparece la alimentación de los grandes centros de datos. “La próxima gran ola de informática está naciendo, a medida que Microsoft Cloud convierte los modelos de IA más avanzados del mundo en una nueva plataforma informática”, citan en el aviso a Satya Nadella, presidente y director ejecutivo de Microsoft. “Estamos comprometidos a ayudar a nuestros clientes a utilizar nuestras plataformas y herramientas para hacer más con menos hoy e innovar para el futuro en la nueva era de la IA”

El objetivo es no perder competitividad en la carrera de la IA y para, a la vez, no incumplir sus compromisos medioambientales. Los centros de datos de Microsoft están detrás de servicios como ChatGPT o DALL-E. La inteligencia artificial requiere realizar millones de operaciones por segundo, para que pueda “pensar” y brindar resultados. Detrás, hay servidores que procesan miles de millones de datos y eso genera, claro, un consumo energético, mayor al de -por ejemplo- una búsqueda web convencional.

Isidro Baschar, Miembro del Directorio de Nucleoeléctrica Argentina, explica que los Small Modulars Reactors (SMRs) o reactores nucleares de potencia modulares o pequeños “son reactores nucleares avanzados” con una capacidad de potencia de hasta 300 MWe, lo que representa cerca de un tercio de la capacidad de generación de los grandes reactores nucleares de potencia tradicionales. “De los 412 reactores en funcionamiento en los 32 países que tienen a la nucleoelectricidad como fuente en sus matrices energéticas, entre los que se encuentra la Argentina, la gran mayoría son reactores de potencia media y alta, que oscilan entre los 300 y 1600 MWe. En su gran mayoría, entraron en operación entre mediados de la década del 80′ y 90′ de la mano de programas de construcción masiva de centrales nucleares como una de las consecuencias de la primera crisis del petróleo de 1973. Por entonces, como ahora, la crisis energética y la centralidad de la seguridad energética fueron temas de agenda de los gobiernos y, consecuentemente, de la política internacional. Hoy estos dos factores se combinan con la agenda de cambio climático y los debates sobre las transiciones energéticas sostenibles, en donde afortunadamente la energía nuclear vuelve a tener un lugar en la mesa”, describe.

En este sentido, señala que “la apuesta de los SMRs es reemplazar a las economías de escala de las grandes centrales para migrar a un paradigma centrado en la simplificación de los diseños sin resignar sistemas de seguridad, la estandarización de los procesos de licenciamiento y la fabricación en serie”. Al respecto, destaca que “la diferencia en el caso de los SMRs son la potencia y las dimensiones. Los reactores modulares pequeños o medianos, además, en algunos casos se diseñan considerando la posibilidad de construirse por módulos, lo que permite que los sistemas y componentes se ensamblen y se transporten a su lugar de emplazamiento final de forma progresiva”.

Además, explica “apuntan a reducir los montos de inversión inicial y los tiempos de construcción y, en algunos casos, se piensan como una instalación que puede localizarse en sitios aislados de los centros productivos, para abastecer industrias intensivas en consumo energético y/o sensitivas, como ocurre en el caso de Microsoft, o para desarrollar otras aplicaciones, como la calefacción centralizada de centros urbanos, la producción de vapor industrial o incluso la desalinización de agua”. En cualquier caso, destaca que “los SMRs no deberían pensarse en oposición a los grandes reactores, ya que cada uno tiene un rol que cumplir en los procesos de descarbonización de los mixes energéticos”.

Un viejo conocido de Microsoft, quien ya venía insistiendo con el tema con su proyecto de Energía nuclear basada en sales, es Bill Gates, fundador de la empresa, quien tiene otros proyectos como Terra Power. En vez de utilizar agua para controlar la reacción nuclear, utilizará sodio líquido. Empezaría a operar en 2030.

Un problema en el horizonte

Un reciente comentario del fundador de la plataforma DigiEconomist, Alex de Vries, señala los riesgos de tener una gran huella energética cuando la inteligencia artificial se implante de forma generalizada. Un ejemplo. Hugging Face, una empresa de desarrollo de IA con sede en Nueva York, informó de que su herramienta de IA multilingüe generadora de texto consumió unos 433 megavatios-hora (MWH) durante el entrenamiento, suficiente para abastecer de energía a 40 hogares estadounidenses medios durante un año.

de Vries, doctorado de la Universidad Libre de Ámsterdam, muestra que cuando la herramienta se pone a trabajar -generando datos basados en instrucciones-, cada vez que genera un texto o una imagen, también utiliza una cantidad significativa de potencia de cálculo y, por tanto, de energía. Por ejemplo, el funcionamiento de ChatGPT podría consumir 564 MWh de electricidad al día.

En ese sentido, plantea la paradoja de Jevons en el uso de la IA. A mayor eficiencia en el uso de un recurso, más crecerá su demanda. Si en su momento, una mayor eficiencia de los combustibles provocó que los usuarios viajen más kilómetros, generando un efecto rebote en la demanda de este tipo de recursos, ¿qué podría pasar con la IA? Para de Vries, estos avances tecnológicos contribuirán a un aumento neto del uso de recursos.

Según el análisis del académico, Google, por ejemplo, ha incorporado la IA generativa a su servicio de correo electrónico y está probando a potenciar su motor de búsqueda con IA. Actualmente, la empresa procesa hasta 9000 millones de búsquedas al día. Basándose en estos datos, de Vries calcula que si cada búsqueda de Google utilizara IA, necesitaría unos 29,2 TWh de energía al año, lo que equivale al consumo anual de electricidad de Irlanda.

Ciencia e innovación social: Una experiencia en la Matanza

Especialistas del CONICET desarrollaron junto a una cooperativa de La Matanza una gama de pinturas con características diferenciales para uso en viviendas.

Allí mediante un proceso colaborativo y articulado entre un grupo de investigación del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas y Recubrimientos (CIDEPINT, CONICET-UNLP-CIC), la Cooperativa NCK Tintas Gráficas y la Federación Gráfica Bonaerense se presentó el desarrollo de una gama de pinturas “ColorBel” -de base acuosa en emulsión tipo látex- para uso en viviendas con características diferenciales tales como menor tiempo de secado, propiedades antifúngicas y antibacterianas, resistencia a la lavabilidad y gran poder de cobertura. Durante el evento se realizaron espacios de diálogo y rondas de trabajo entre científicos y científicas y trabajadores y trabajadoras de la Cooperativa. Este proyecto se llevó a cabo en el marco de la Convocatoria Proyectos Especiales de Innovación Social (PEIS) llevada adelante por el Programa Nacional de Tecnología e Innovación Social, de la Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del MINCyT en conjunto con el CONICET, a través de la Coordinación de Tecnologías para el Desarrollo Inclusivo Sustentable de la Gerencia de Vinculación Tecnológica. La presidenta del CONICET Ana Franchi celebró los resultados del trabajo en conjunto con diversas cooperativas y resaltó: “Las características diferenciales de esta gama de pinturas vienen de una investigación y desarrollo tecnológico significativo, es una oportunidad para aprender en conjunto. Este proyecto es uno de los ejemplos de por qué es importante la inversión en ciencia y tecnología ya que permite fortalecer la vinculación tecnológica y la vinculación social. Para el CONICET es un orgullo y un deber poder trabajar con las cooperativas y aportar al desarrollo y mejor calidad de vida de la sociedad”. Por su parte, la subsecretaria de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del MINCyT Maria Cecilia Sleiman, aseguró “Desde el Ministerio impulsamos una línea de innovación social e inclusiva que refiere justamente pensar que las innovaciones no se hacen únicamente en un laboratorio, sino que también pueden ser llevadas a la resolución de problemas sociales y económicos en pequeñas comunidades, asociaciones civiles o cooperativas de trabajo. En ese sentido, venimos trabajando mucho en acercar la ciencia y la tecnología a diversos proyectos como este”. Y agregó: “Nos complace saber que el proyecto tiene un resultado final y que cumplió con la demanda del actor productivo, al servicio de la sociedad. Esperamos poder continuar con este tipo de políticas en conjunto con el CONICET”. A su turno, el secretario General de la Federación Gráfica Bonaerense Héctor Amichetti puso en valor el trabajo realizado entre el CONICET y la Cooperativa NCK, remarcó la importancia de la organización de trabajadores y trabajadoras y destacó la ciencia y la tecnología como “parte fundamental para el desarrollo del país”. Avances del proyecto e impacto productivo La Cooperativa NCK cuenta actualmente con más de 20 trabajadores y trabajadoras. En su continua búsqueda de fortalecer y aumentar su capacidad productiva, presentó a la convocatoria PEIS, el proyecto de desarrollo de nuevos productos en conjunto con el CIDEPINT y la Federación Gráfica Bonaerense. En ese sentido, se planteó incluir una pintura doméstica que cumpliera con los estándares de la historia productiva y comercial de la Cooperativa. En este marco, el proyecto planteó desarrollar la formulación de la pintura a escala laboratorio, hacer las pruebas en planta piloto y finalmente escalar a nivel industrial obteniendo un producto que se pueda introducir y posicionar en el mercado. Asimismo, se capacitó al personal de la cooperativa no solo para la producción de pinturas sino también en los análisis de laboratorio para validación de los productos obtenidos. En relación a su alcance, esta propuesta pretende contribuir al desarrollo productivo nacional y la generación de capacidades tanto en recursos humanos como productivas. Se espera que el proyecto amplíe su incidencia en la región impactando en otras cooperativas y redes del sector. En esta línea, el director del CIDEPINT Walter Egli resaltó: “Poder contar con el PEIS fue un aprendizaje, porque es el primer desarrollo en conjunto con una cooperativa, que tiene facetas muy diferentes al trato que se tiene con una empresa. Así que fue muy positivo y espero que se pueda repetir con otras cooperativas que también tienen desafíos internos vinculados a la parte técnica o el acceso al personal calificado. Por ejemplo, como en el caso de las pinturas, a ellos les faltaba la experiencia de un ingeniero químico o un formulador de pinturas, entre otros. Este tipo de desarrollos nuevos sin el apoyo de un centro de investigación o personal calificado, es muy difícil. Además, contaron con el asesoramiento del exterior y de otras empresas”. Por su parte, el ingeniero químico y profesional de la carrera de personal de apoyo del CIDEPINT Mateo Peréz explicó: “Desde el área técnica del CIDEPINT participamos en la formulación de la pintura con una propuesta de desarrollar una pintura al látex de base acuosa para uso interno. Luego, en la etapa de elaboración de muestras a escala laboratorio que permitió hacer ajustes y optimizar la formulación. Y después en escala planta piloto, en volúmenes de 100 y 200 litros, para terminar de ajustar la fórmula. A su vez, hicimos ensayos de caracterización para evaluar el desempeño de la pintura frente a distintas situaciones, por ejemplo, para verificar que sea lavable y el poder cubritivo que tiene. Finalmente, se hacen ensayos normalizados bajo normas IRAM que nos permiten saber la calidad que va a tener esa y si cumple con la normativa vigente”. Finalmente, el presidente de la Cooperativa NCK, Nicolás Chaile comentó: “Fue un honor hacer este proyecto con el CONICET porque es un trabajo en conjunto con el Estado, y nos permite seguir creciendo como industria. Nos parece fundamental aportar de esta manera al desarrollo nacional”. Luego, realizaron un recorrido por la planta en el que se dio cuenta del proceso de producción de las pinturas y se profundizó en los detalles del desarrollo de “ColorBel”. Estuvieron presentes, la directora de Gestión de Tecnologías de la GVT, Dulce Zabalo, el director ejecutivo de la Fundación INNOVA-T, Juan Skrbec, el coordinador de Tecnologías para el Desarrollo Inclusivo Sustentable de la GVT, Juan Scolarici, la coordinadora de Ingeniería, Ambiente y Energía de la GVT, Romina Cuello, personal de la Cooperativa NCK y del CIDEPINT.Una victoria de la ciencia argentina: la historia de la aprobación de la 1ª vacuna contra el Covid

La vacuna en detalle

Según explicó en conferencia de prensa Juliana Cassataro, líder del proyecto Arvac e investigadora de la Unsam y el Conicet, “llegar a esta punto donde la Anmat analizó los datos de las pruebas y decidió “registrarla“, llevó muchísimo trabajo de laboratorio en equipo. Y luego tuvimos que completar las tres fases de los ensayos médicos. En total, la probamos en 2094 personas, todas mayores de 18 años, en un estudio multicéntrico, en una decena de instituciones de salud de todo el país”. Y un detalle llamativo: cuando se convocaron voluntarios para estas pruebas, aunque el testeo requería probarla en unas 2000 personas, hubo más de 10 mil anotados que se postularon.

Costado económico de la vacuna

La flamante Arvac puede ser, además de un instrumento de salud pública, una forma de ahorrar divisas. Vale recordar que, según datos del Ministerio de Salud de Nación, Argentina invierte unos US$ 500 millones importando vacunas, entre otras las que protegen del Covid. La flamante versión local se comprará en pesos y, sobre todo, puede ser exportada a todo el mundo, especialmente porque es fácil de adaptar a las nuevas variantes de este virus que va mutando periódicamente. Y según le explicaron desde el laboratorio, “el costo final por dosis dependerá de la cantidad que el comprador, por ejemplo el Ministerio, nos encargue. Pero hicimos los números y sabemos que esta vacuna, en precios por dosis, es totalmente competitiva con las actuales opciones existentes en el mercado, basadas en la plataforma de ARNm” (como la Pfizer y Moderna).Próximos pasos de este proyecto

El próximo paso es que el Anmat apruebe el primer lote producido por el laboratorio. Y la ministra Vizzotti adelantó que planean una licitación de vacunas para poder sumar esta opción entre las dosis de refuerzo. «Además”, según fuentes del laboratorio, “ya estamos en conversaciones explorando la posibilidad de asociarnos y exportarla a países como México, Cuba, Uruguay, Chile y Brasil, entre otros. Incluso queremos avanzar con la Organización Panamericana de la Salud para ver si podemos ofrecerla a su Fondo Rotatorio de compras de vacunas”. Filmus concluyó la presentación oficial afirmando que: “creo que es un día histórico para la ciencia argentina porque, en solo tres años, logramos –por primera vez– pensar y hacer íntegramente una vacuna de alta calidad contra el Covid-19. Somos los primeros en América del sur en lograrlo y, una de las cosas más importantes es que obtuvimos la capacidad y el know-how para poder desarrollar, en el futuro cercano, nuevas inmunizaciones innovadoras contra otras patologías”.Enrique Garabetyan