Recorriendo la primera planta de baterias de litio

Un «mapa» de las celulas cerebrales. Esperan que eche luz sobre la generación de conciencia

La investigación, que se compara con la secuenciación del genoma humano, también explora los cambios que producen las enfermedades neurológicas

En el año 1600 se produjo un momento estelar de la historia de la ciencia. Tycho Brahe, un noble danés obsesionado por medir con precisión los movimientos de los astros, se encontró en Praga con Johannes Kepler, un alemán de origen humilde con una inclinación por la mística y la ciencia que hoy parece contradictoria. Kepler, inspirado por Copérnico, intuía que el sistema solar tenía más sentido con la estrella en el centro, pero necesitaba datos para corroborar su modelo.

En aquella época, los astrónomos elaboraban cartas de navegación y predicciones astrológicas con observaciones burdas recogidas siglos antes y pocos consideraban necesario recabar medidas precisas. Brahe había acumulado esas medidas, pero mantuvo la Tierra en el centro de su sistema solar y ocultó sus observaciones a Kepler, que solo pudo verlas tras la muerte del danés, en 1601. Aquellos datos permitieron a Kepler describir matemáticamente los movimientos de los planetas alrededor del Sol y allanó el camino para que Isaac Newton nos explicase, con la gravedad, por qué se mueven así.

Cuatro siglos después, los científicos aspiran a una revolución científica igual de significativa o más que la liderada por los que descubrieron la posición de la Tierra en el cosmos. Pese al progreso de la neurociencia desde los años de Santiago Ramón y Cajal, lo que se desconoce sobre el cerebro, sobre cómo genera la conciencia o la memoria o sobre cómo curar muchas enfermedades neurológicas sigue siendo muchísimo. La revista Science publicó ayer una serie de artículos que muestran el esfuerzo por obtener los datos que son la base de cualquier avance significativo del conocimiento.

Los trabajos son parte de la Brain Initiative Cell Census Network (BICCN), un proyecto lanzado en 2017 por los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. (NIH, por sus siglas en inglés). La iniciativa involucra a cientos de científicos que utilizan las últimas tecnologías para localizar las células en cerebros de humanos y otros animales, y caracterizarlas una a una por su expresión genética, su forma y otros rasgos. Ya lo han hecho con más de 3000 tipos de células humanas, revelando aspectos que las distinguen de las de otros primates y que permitirán identificar, por ejemplo, cuáles de ellas son más propensas a mutaciones específicas que causan enfermedades neurológicas.

Uno de los hallazgos de la colaboración es que, como en la cocina, con los mismos ingredientes se pueden preparar distintos guisos. Aunque hay células propias de algunas regiones cerebrales, muchas diferencias entre regiones se producen porque tienen distintas proporciones de los mismos tipos celulares. Según explican en uno de los artículos Alyssa Weninger y Paola Arlotta, de las universidades de Carolina del Norte y Harvard, respectivamente, hay excepciones a esta regla general. Por ejemplo, la corteza visual primaria contenía tipos de neuronas inhibidoras particulares. Los datos muestran que la evolución no ha producido la aparición de nuevos tipos de células cerebrales que justifiquen las distintas funciones del cerebro, sino que son pequeñas variaciones dentro de los mismos tipos celulares y cambios en la abundancia de estas células por región los que crean circuitos cerebrales distintos.

No hay un cerebro humano

Juan Lerma, investigador del Instituto de Neurociencias de Alicante, apunta que la ingente cantidad de datos obtenidos con las nuevas técnicas “no va a darnos la solución a los problemas del conocimiento del cerebro humano y pone de manifiesto cosas que ya se sabían, pero esta es la manera de demostrar que el conocimiento es sólido”. Uno de los aspectos destacados para Lerma es la gran variabilidad que se encuentra entre cerebros, “algo que se había visto en las pruebas de imagen cerebral no invasivas en humanos”.

“Esto nos dice que es importante que los estudios en humanos incluyan un gran número de casos, porque puedes tener un estudio con 500 cerebros que te dé unos resultados y, después, haces un análisis de 30 de esos cerebros y los resultados son diferentes”, ejemplifica. En un estudio liderado por Nelson Johansen, del Instituto Allen, en Seattle, se analizó la expresión genética de células individuales de la corteza cerebral de 75 individuos y solo encontraron pequeñas diferencias que se pudiesen explicar por factores como la edad, el sexo, la ascendencia o si procedía de personas sanas o enfermas. “No existe un humano prototípico”, resumen Weninger y Arlotta.

“El conocimiento derivado de estos estudios va a ser fundamental para responder algunas preguntas clásicas en neurociencia, como cuáles son las diferencias fundamentales entre el cerebro humano y el de nuestros parientes más cercanos, como los chimpancés”, afirma Ignacio Sáez, investigador en el Hospital Monte Sinaí, en Nueva York.

Uno de los trabajos que publicó ayer Science, que firma como primer autor Nikolas Jorstad, del Instituto Allen, analiza la expresión genética de las células del giro temporal medio, una región crítica para la comprensión del lenguaje, en humanos, chimpancés, gorilas, macacos y monos tití. Los investigadores vieron que todos estos primates comparten, en gran parte, los mismos tipos de célula que aparecieron en un momento de la evolución y se han ido conservando con la aparición de nuevas especies. Solo unos pocos cientos de genes mostraron pautas de expresión que solo se ven en humanos. Estos datos sugieren que las obvias diferencias entre un tití y un humano surgen de unos pocos cambios moleculares y celulares.

Entre los artículos de Science, también hay trabajos que analizan células en momentos clave del desarrollo del cerebro antes y justo después del nacimiento. El conocimiento de estos instantes también puede ayudar a producir mejores modelos para estudiar el cerebro humano, algo muy difícil de hacer con voluntarios de carne y hueso, o entender mejor qué modelos animales pueden ser útiles para avanzar en el conocimiento del órgano de la conciencia. Arlotta es una referencia internacional en la construcción de organoides, unos modelos tridimensionales creados a partir de células madre que simulan la estructura del cerebro.

Javier de Felipe, investigador del CSIC que ha participado en grandes colaboraciones internacionales como el Human Brain Project, cree que este tipo de proyectos ayudan “a mejorar la comunicación entre los científicos”, al poder definir con precisión “cuántos tipos de neuronas hay en el cerebro, que es algo que no conocemos, y también ver la relación que tienen esas características genéticas o morfológicas de las células con la función que desarrollan”. “Este tipo de proyectos nos dan muchos datos a los que luego tendremos que empezar a dar sentido”, explica. Juan Lerma coincide en que esto, “de una forma similar a lo que significó la secuenciación del genoma humano, es un mapa”. “Cuando tú tienes un mapa de un territorio, lo siguiente que tienes que hacer es empezar a explorar ese territorio”, afirma.

Como sucedió hace 400 años con Brahe y Kepler, los datos, y las caras y precisas herramientas que se necesitan para cosecharlos, precederán a los grandes descubrimientos que cambiarán nuestra visión del mundo, también la de quienes no entienden de transcriptómica o de movimientos planetarios. Como entonces, detrás de este proyecto para conocer todas las células del cerebro, su localización y sus funciones, está el dinero de un magnate. Paul Allen, cofundador de Microsoft y fallecido en 2018, creó en 2003 el Instituto Allen para la Ciencia del Cerebro, la organización que, junto a los NIH, lidera la iniciativa. A diferencia del noble danés, la institución creada por el tecnomillonario pondrá los datos obtenidos en este proyecto a disposición de todos los nuevos Kepler que intenten conocer la realidad con ellos.

Daniel Mediavilla

4 aviones P3 Orion para control y vigilancia del Atlántico sur

La quita de subsidios complica el punto de equilibrio de las Estaciones de Servicio de GNC

Hoy se anuncia la aprobación de la primera vacuna argentina que servira como refuerzo contra el COVID-19

Finalmente llegó el día. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó el uso de la primera vacuna desarrollada íntegramente en Argentina como refuerzo contra la COVID-19: la vacuna argentina “ARVAC Cecilia Grierson”.

En este sentido, se realizará una conferencia de prensa el miércoles 18 de octubre, a las 11 horas, en el salón Malvinas Argentinas, ubicado en el Polo Científico Tecnológico (sito en Godoy Cruz 2320) para brindar detalles y el estado de este hecho histórico, con la presencia de autoridades de los ministerios nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Salud, y de la Universidad Nacional de San Martín junto a científicos/as a cargo del desarrollo. La vacuna ARVAC Cecilia Grierson, desarrollada por la Universidad Nacional de San Martín, el CONICET y el Laboratorio Cassará, e impulsado desde el primer momento por la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), demostró ser segura y eficaz como refuerzo contra el virus SARS-CoV-2 en mayores de 18 años. Actualmente, ya se produce en la planta de Cassará en la Ciudad de Buenos Aires y puede adaptarse a nuevas variantes de SARS-CoV-2 circulantes en la región. Este desarrollo fue posible a partir de un consorcio público-privado que contó con más de 600 científicos y profesionales, 25 instituciones y 2.094 personas voluntarias.Nota de AgendAR:

Esta vacuna de refuerzo fue testeada sobre población ya vacunada, en muchos casos, con más de 4 dosis previas. Lógicamente, los dosajes iniciales de los voluntarios, al inicio del estudio, mostraban que ya tenían anticuerpos neutralizantes contra el covid, aunque bajos: entre el 30,5% al día 1 y el 28,6% el día 14, tras una inyección de placebo. Como se ve, la solución salina no tuvo efectos. Pero las cosas cambiaron mucho cuando se inyectaba «La Cecilia», como llama AgendAR a la vacuna de la UNSAM. La primera cohorte de voluntarios que recibió vacuna contra la variante Gamma del virus (la de inicios de la pandemia) pasó de un 33,6% a un 85,5% por ciento entre los días 1 y 14. La segunda cohorte, que fue inyectada contra la cepa Ómicron (la de mayor circulación actual), pasó del 36.9% al 86,7% entre los días 1 y 14, y la tercera cohorte, con vacuna bivalente (ambas variantes virales), inició con 32,3% y al día 14 estaba en el 89,2%. Para los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de las Naciones Unidas, ésta es una eficacia enorme. La Dra. Juliana Cassattaro, la jefa del equipo que desarrolló La Cecilia, me dice que los médicos informaron de muy pocos efectos adversos, especialmente en mi grupo etario (arriba de 60 años), edad a la cual la respuesta inmune es menor. Certifico que fui una excepción: pese a que el estudio fue ejecutado impecablemente «a doble ciego», y recibí dos inyecciones y bien separadas cronológicamente una de otra, la segunda fue evidentemente de placebo y mi sistema inmune ni se enteró. Pero la primera, que me dieron allá por Julio, me volteó una noche, con algo de fiebre y bastante cansancio. Casi como una vacuna a ARN de las bravas, estilo Moderna. La falta de efectos adversos, que fue la norma, y el bajo precio marcan posibles rumbos a seguir. Claramente, la vacuna de la UNSAM debe ser testeada en menores de 18 años e incluso bebés. Es que además de posibles perjudicados por el Covid (y en algunos casos, muy perjudicados), los pibes son vías rápidas de transmisión social de cualquier respiratoria, debido al jardín de infantes y la escuela. Por otra parte no es previsible que entre pibes aparezcan reacciones adversas notables: La Cecilia no es una vacuna a virus recombinante, sino a anticuerpos, conceptualmente idéntica a las que nos protegen de la hepatitis B y del virus HPV del papiloma. Y éstas, que protegen respectivamente de virosis que pueden cronificarse y evolucionar cáncer de hígado y de útero, se dan sin problemas a población juvenil, o preferentemente a población juvenil, como la anti HPV. Sólo espero que el Ministerio de Salud no se tome otros 3 años para autorizar un estudio de fase 2/3 en jóvenes, como sí se los tomó para aprobar el estudio de adultos del que acabo de participar. De haberlo aprobado en 2020/1, en el pico de contagios, nos habríamos evitado algunos miles de muertos. ¿Decenas de miles? También, muchos dólares de la reserva. ¿Centenares de millones? Es más difícil vacunar a un alto porcentaje de la vacunación cuando ya pasó el terror de la pandemia: casi todo el mundo se olvidó de este virus. Y como ningún candidato quiere siquiera recordarlo, y menos querría aún hablar de volver obligatoria esta vacuna (o cualquier otra), la persistencia del SARS CoV2 en Argentina está garantizada. Por causas parecidas, sucede lo mismo en casi todo el resto del mundo que tiene algún sistema de salud pública. Lo que a su vez garantiza futuras mutaciones del virus, que probablemente seguirá el modelo de otra respiratoria pandémica por ahora menos temible, la gripe A. Cada año, una gripe nueva. Y cada tantas décadas, una mala en serio, pero malísima. Eso abre una segunda vía a La Cecilia: la de ir haciendo seguimiento antigénico de las mutaciones anuales del SARS CoV2, e imitar el patrón de inoculación de la antigripal, que aquí no es obligatoria pero sí gratis para la población «de riesgo»: mayores de 60, personal de salud, población inmunodeprimida. Y a razón de una dosis nueva cada año, porque el virus cambió. Desde el punto de vista regulatorio argentino esto es bastante fácil: autorizada la polivalente a partir de hoy, el trámite para hacer nuevas actualizaciones antigénicas de la misma vacuna ante la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) es casi automático. En cambio no lo es algo que se cae de lógico: juntar en una misma dosis la ultimísima versión de La Cecilia con esa nueva antigripal de diversas marcas que un canoso como yo se tiene que clavar disciplinadamente cada año, porque hacer una neumonía a los 69 no es ningún chiste. Eso, tan aparentemente sencillo, y que simplificaría bastante la presentación espontánea del vacunado (un solo día de concurrencia, un único pinchazo), además de un desafío comercial, implica hacer estudios preclínicos, y luego de fases 1, 2 y 3. Y eso hoy es una apuesta millonaria. Pfizer, a la que le llueve un Niágara de fondos del estado federal de los EEUU, hace años que corre tras una vacuna respiratoria triple, contra el virus sincicial, el gripal y el SARS CoV 2. Y todavía no la tiene. El sistema inmune humano es muy complejo, y hay desafíos farmacológicos que no se curan con chequera. Después de charlar con Cassattaro, quien desbordaba de emoción, AgendAR llamó también a Jorge Cassará, que desde 2020 invirtió u$ 7 millones en reequipar de tecnología y recursos humanos su laboratorio (Pablo Cassará). El empresario quería fabricar y suministrar masivamente La Cecilia cuando todavía era una fórmula sin nombre. Ayer pudo leer el triunfal comunicado: «Finalmente, llegó el día». Sí, imposible que llegara no fue… al final. Pero había que importar muchas vacunas, aunque la Argentina no tiene un mango y es una potencia biotecnológica (no asumida). Dijo Cassará: – Te adelanto que la ARVAC le va a costar menos al estado que las importadas a ARN que se están usando, y además se va a pagar en pesos argentinos en lugar de en dólares de la reserva. – ¿Debajo de los U$ 30 a 35 la dosis que cobran Pfizer o Moderna?, quisimos saber. – Esos precios de las importadas a ARN son los publicados para las primeras compras de los EEUU de las versiones bivalentes. La verdad es que no sé a cuánto se las vendieron a nuestro Ministerio de Salud. – ¿Y Ud. a cuánto las va a vender al Ministerio, Cassará? – Va a depender del volumen de compra. Si deciden una cantidad razonable de algunos millones de dosis, o si compran apenas una cantidad simbólica. Pensó un poco, y añadió: – Igual, mirándolo como país, tenemos más para ganar de las exportaciones que de ahorrar en importaciones, y en esa línea un primer precio de referencia local muy bajo no permitiría ganar de las exportaciones. Es muy paradójico pero muy claro. Y por fin un empresario nacional que es las dos cosas, empresario y nacional: se quemó con leche, pero no ve una vaca y llora. Eso sí, tampoco se chupa el dedo. Lectores, parece que además de exportar vacunos, vamos a exportar vacunas.Daniel E. Arias

La mineria en la transición energetica y una estrategia posible para la Argentina

Raúl Bertero, presidente del CEARE (Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética) y vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, analiza el rol que tendrá la actividad minera y la posibilidad que se le presenta a la Argentina en cuanto a la transición energética.

La transición energética implica la incorporación a la matriz energética mundial de una enorme potencia de generación eléctrica de fuentes renovables en los próximos años. Por lo tanto, se requerirá un amplio conjunto de minerales, metales y tierras raras, que no son ni tierras ni necesariamente raras, sino el nombre común de elementos químicos con propiedades electromagnéticas que los hacen indispensables para la fabricación de alta tecnología (figura 1). En este sentido, es necesario resaltar que es imposible pensar una nueva matriz energética libre de carbono y, por lo tanto, comprometida con la disminución del calentamiento global, sin considerar a la actividad minera como un eslabón clave en su desarrollo. En efecto, a escala mundial, el sector minero debería crecer a un ritmo sin precedentes para permitir los cambios tecnológicos necesarios que sustenten un escenario de calentamiento global por debajo de 1,5° (McKinsey, 2022).

El rol del cobre

A pesar de la importancia del litio, en las proyecciones del Ministerio de Producción y Trabajo no se asigna al litio, sino al cobre, el principal potencial exportador en el año 2030 (7,021 millones de dólares por año para el cobre y 2,425 millones de dólares por año para el litio, figura 6), convirtiendo a Argentina en el 8° productor mundial de cobre en el año 2030 (figura 7). Los principales yacimientos de cobre se ubican en la provincia de San Juan con una producción esperada al año 2030 de unas 793.000 toneladas de mineral.

Litio, baterías y autos eléctricos

En relación con el litio, es importante tener en cuenta la cadena de valor desde la fase minera hasta la producción de baterías (figura 8). La exportación del mineral solamente dejaría en el país una proporción muy pequeña de la cadena de valor del litio (apenas el 9%). Sería imprescindible generar las condiciones para incorporar el segmento siguiente, que constituye el de mayor valor agregado de la cadena (40%), y que consiste en la producción nacional del cátodo, el ánodo y electrolito. Esto requiere de varios minerales disponibles en Argentina (figura 2) y contar con profesionales con altas calificaciones, conocimientos tecnológicos y poder de innovación.

Dr. Ing. Raúl Bertero

Argentina exporta carbonato de litio para que lo industrialicen en Chile

Una relevante noticia tenía preparada para su gira por China el Presidente Gabriel Boric. Desde Beijing, el mandatario comunicó uno de los avances ligados a la estrategia gubernamental para el desarrollo del litio: la asignación de la segunda mitad de la cuota del carbonato de litio que produce SQM. El proceso se enmarca dentro del contrato que la minera chilena mantiene con Corfo hasta 2030, y que la obliga a entregar a precio preferente hasta un 25% de su producción teórica de litio a un productor especializado, seleccionado por Corfo, para impulsar actividades que agreguen valor al litio chileno.

El segundo proponente seleccionado -después de BYD, anunciado en abril pasado– resultó ser Yongqing Technology Co. Ltd. La compañía es filial de Tsingshan Holding Group, que controla el 92% de su propiedad, y se erige como la empresa privada número 18 de China, y la número 80 entre las empresas más grandes del gigante asiático, según Corfo.

Según detalló el organismo público, la propuesta seleccionada, denominada “Fase 1: Antofagasta Global Green Lithium Eco Industrial Park. Planta de material catódico de fosfato ferroso de litio (LFP)”, requerirá de una inversión estimada en US$233 millones y contempla producir en Chile 120.000 toneladas métricas anuales de material catódico del tipo LFP (LiFePO4). Según explicaron en Corfo anteriormente, el LiFeP04 es la fórmula de ferrofosfato de litio y corresponde a un material esencial para fabricar cátodos para las baterías.

La asignación corresponde al acceso preferencial de 11.244 toneladas por año de carbonato de litio grado batería (Li2CO3) que estaban disponibles en el mercado.

Sin embargo, para alcanzar la capacidad de producción de baterías de litio-ferrofosfato proyectada por Tsingshang, el holding no solo usará la materia prima que se extrae desde el Salar de Atacama, sino que también importará litio desde una de sus operaciones que actualmente desarrolla al otro lado de la cordillera. La gigante asiática está asociada con la francesa Eramet en el Salar Centenario Ratones en Salta, Argentina, consorcio que espera producir -en una primera fase- 24 mil toneladas de carbonato de litio, iniciando su producción a partir del segundo trimestre de 2024.

Si bien se desconoce el volumen exacto de importación de litio argentino que deberá realizar Tsingshan, la capacidad de producción informada más que duplica lo que elaborará el primer adjudicatario que tendrá la misma cuota de SQM. Ello porque BYD Chile, tras adjudicarse la misma cantidad de carbonato de litio en abril pasado, anunció que su proyecto, en Antofagasta, estaba diseñado para producir 50.000 toneladas año de material catódico del tipo LFP (LiFePO4), utilizando como insumo carbonato de litio.

En Centenario Ratones, Tsingshan ha sido el principal financista para la planta que desarrolla junto a Eramet. De los US$735 millones invertidos a la fecha, el holding asiático aportó US$450 millones mediante un aporte de capital, que se sumó a los US$285 millones que aportó la francesa desde abril de 2020. Con todo, la participación de cada una llega al 50,1% para Eramet y 49,9% para Tsingshan.

Cabe recordar que los contrato de Corfo con las empresas productoras de litio en Chile también obliga a la norteamericana Albemarle entregar una cuota de su producción a precio preferente. Corfo anunció que ese proceso se desarrollará durante el primer trimestre de 2024.

El anuncio sobre el arribo de Tsingshan al país viene a consolidar la participación de empresas chinas a la largo de la cadena de valor del litio chileno. Tianqi, otro gigante chino, cuenta con presencia desde 2018 en Chile, tras convertirse en el segundo accionista de SQM, donde actualmente tiene el 22% de la propiedad, detrás del 26% del grupo Pampa, ligado a Julio Ponce Lerou.

Tianqi busca expandir su presencia en el mercado del litio chileno. Entre sus planes se encuentran inversiones por US$4.000 millones para construir plantas para elaborar baterias de litio en el país. Sus planes también incluyen aumentar la participación que mantiene en SQM, pero éstos han sido truncados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que en marzo pasado rechazó la solicitud para levantar las restricciones que le impiden participar en el gobierno corporativo de la minera privada chilena.

Sin embargo, dichas limitaciones no les impiden “participar en nuevas inversiones o licitaciones privadas como las anunciadas para el año 2024″, dijo recientemente la firma a Diario Financiero, aludiendo a otras de las definiciones de la estrategia nacional del litio que se mantienen pendientes: la protección ambiental y declaración de salares estratégicos, donde se pretende desarrollar alianzas público-privadas con control estatal.

Una misión de la NASA al asteroide metálico Psyche

Misión conjunta NASA-SpaceX

La NASA y SpaceX realizaron este viernes el lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, a bordo de un cohete SpaceX Falcon Heavy, con una ventana de respaldo el sábado si es necesario. Con un resplandor azul proveniente de su sistema de propulsión eléctrica de próxima generación y flanqueada por dos grandes paneles solares, la sonda del tamaño de una camioneta debería llegar a su destino en el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter, en julio de 2029. Durante los dos años siguientes, desplegará su conjunto de instrumentos avanzados para sondear a Psyche en busca de evidencia de un antiguo campo magnético y estudiar su composición química y mineral, así como su topografía.Asteroide con corazón de hierro y níquel

Los científicos creen que Psyche (Psique), que lleva el nombre de la diosa del alma en la mitología griega, podría ser parte del núcleo de hierro y níquel de un «planetesimal», un bloque de construcción de todos los planetas rocosos, que quedó expuesto después de que una antigua colisión desprendiera el exterior. También podría ser otra cosa: un objeto primordial del sistema solar que nunca antes había sido documentado. «Decimos irónicamente que vamos al espacio exterior para explorar el espacio interior», dijo Elkins-Tanton. Se cree que Psyche tiene una forma irregular, parecida a una patata, y mide 280 kilómetros (173 millas) de ancho en su punto más ancho, aunque en realidad nunca se ha visto de cerca. Hasta hace poco, los científicos pensaban que estaba compuesto abrumadoramente de metal, pero los análisis basados en radar reflejado y luz ahora indican que el metal probablemente comprende entre un 30 y un 60 por ciento, siendo el resto roca.Misión con varias innovaciones tecnológicas

La nave espacial Psyche, que lleva el nombre del asteroide, probará comunicaciones de próxima generación basadas en láseres, un paso que la NASA compara con actualizar las viejas líneas telefónicas de la Tierra a fibra óptica. Deep Space Optical Communications, como se llama el sistema, «fue diseñado para demostrar de 10 a 100 veces la capacidad de retorno de datos de los sistemas de radio más modernos utilizados en el espacio hoy en día», dijo Abi Biswas del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en una declaración.Probando nuevos tipos de propulsores

Psyche también utiliza un tipo especial de sistema de propulsión llamado «propulsores de efecto Hall» que aprovecha la energía de los paneles solares para crear campos eléctricos y magnéticos que, a su vez, expulsan átomos cargados de gas xenón. El empuje que ejerce es aproximadamente igual al peso de una batería AA en la mano. Pero en el vacío del espacio, la nave espacial acelerará continuamente a decenas de miles de millas por hora. Estos sistemas evitan la necesidad de transportar miles de libras de combustible químico al espacio, y Psyche será la primera vez que se utilicen más allá de la órbita lunar.Se inaguro el Museo Oficial del «Fitito» en 3 de Febrero, Buenos Aires

Pese a ello, el gobierno de Frondizi logró sentar las bases para que se diera un nuevo ciclo de desarrollo de la industria automotriz en el país. Con la prioridad puesta en darle impulso a un sector con fuerte poder multiplicador y como fruto de la sanción del decreto 3693/59, llamado «Régimen de Promoción de la Industria Automotriz», Fiat definió la construcción de una planta en la localidad bonaerense de Caseros dedicada al core business de origen: la producción de autos. Puntualmente el 8 de abril de 1960 salió de la línea de producción de la planta de Caseros el primer vehículo de la marca fabricado en el país y, por si fuera poco, uno de los más exitosos y referencia de la motorización masiva de los argentinos: el Fiat 600 d.

Diseñado en 1951 por Dante Giacosa, el Fiat 600 d tenía peso y dimensiones casi iguales a su antecesor, el Fiat 500 c, pero su precio a la venta se fijó por debajo, aunque sus prestaciones mecánicas y de carrocería fueron superiores. Aquel primer 600 color gris claro marcó el comienzo de un prolongado «romance» entre los argentinos y el recordado Fitito que se extendió por más de dos décadas y se prolongó hasta 1982, año en que se discontinuó con leves mejoras y retoques estéticos, pero sin abandonar el diseño y filosofía con que fue presentado en Italia en 1955.

En total se produjeron 294.197 unidades de lo que es uno de los vehículos más fabricados por la marca en nuestro país.

Pese a ello, el gobierno de Frondizi logró sentar las bases para que se diera un nuevo ciclo de desarrollo de la industria automotriz en el país. Con la prioridad puesta en darle impulso a un sector con fuerte poder multiplicador y como fruto de la sanción del decreto 3693/59, llamado «Régimen de Promoción de la Industria Automotriz», Fiat definió la construcción de una planta en la localidad bonaerense de Caseros dedicada al core business de origen: la producción de autos. Puntualmente el 8 de abril de 1960 salió de la línea de producción de la planta de Caseros el primer vehículo de la marca fabricado en el país y, por si fuera poco, uno de los más exitosos y referencia de la motorización masiva de los argentinos: el Fiat 600 d.

Diseñado en 1951 por Dante Giacosa, el Fiat 600 d tenía peso y dimensiones casi iguales a su antecesor, el Fiat 500 c, pero su precio a la venta se fijó por debajo, aunque sus prestaciones mecánicas y de carrocería fueron superiores. Aquel primer 600 color gris claro marcó el comienzo de un prolongado «romance» entre los argentinos y el recordado Fitito que se extendió por más de dos décadas y se prolongó hasta 1982, año en que se discontinuó con leves mejoras y retoques estéticos, pero sin abandonar el diseño y filosofía con que fue presentado en Italia en 1955.

En total se produjeron 294.197 unidades de lo que es uno de los vehículos más fabricados por la marca en nuestro país.

CAREM, el proyecto nuclear argentino para el mercado mundial de pequeños reactores modulares

Los reactores nucleares modulares están llamados a ocupar un lugar destacado en la estrategia de descarbonización de la economía y de transición energética. Conocidos como small modular reactors (SMR, por su sigla en inglés), esta nueva tecnología viene a dar respuesta a dos grandes limitantes que tenían hasta ahora los proyectos de reactores nucleares convencionales: los altos costos y los prolongados tiempos de construcción.

Un nuevo paradigma

Tal como señaló la doctora Alejandra Calvo, responsable de Gestión Estratégica del Proyecto CAREM, se trata de un “nuevo paradigma” que da paso a “un nuevo modelo de negocio de reactores más pequeños, de fabricación más sencilla y de un escalado industrial”. En cuanto a la licencia social, indispensable para la viabilidad de este tipo de proyectos, añadió: “Son reactores muchísimo más seguros, imposibles de sufrir un accidente, y su acoplamiento a las energías renovables permite conformar un dúo perfecto para la transición energética”.

En este contexto global, al que se suma la invasión de Rusia a Ucrania y la aparición de potenciales nuevos clientes, el reactor CAREM –sigla de “Central Argentina de Elementos Modulares”– está en pole position para disputar un nicho de mercado muy apetecido. “Somos los únicos que tenemos una obra real que se puede ir a ver, con un grado de avance muy significativo”, destacó Calvo, en referencia a la planta demostrativa de 32 megavatios que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) está construyendo en la localidad bonaerense de Lima, en un predio ubicado en las inmediaciones del complejo nuclear Atucha. “Contamos con estudios que nos muestran que el mercado internacional que tenemos es muy atractivo”, enfatizó.

– ¿Por qué son tan atractivos los reactores modulares en términos de su ecuación económica?

-Los reactores modulares son una forma de reinventar la energía nuclear en términos de su modelo económico. La fabricación modular es más sencilla y baja los costos, ya que no se necesita hacerlo in situ. También cambia la ecuación económica respecto de cómo se instala y cómo financia su construcción. Los modelos más elaborados hablan de un sistema de “cascada de inversiones”; es decir, se instala el primer módulo y con la producción de electricidad se financia un segundo módulo. De esta manera, se autofinancia el crecimiento de la capacidad de la planta.

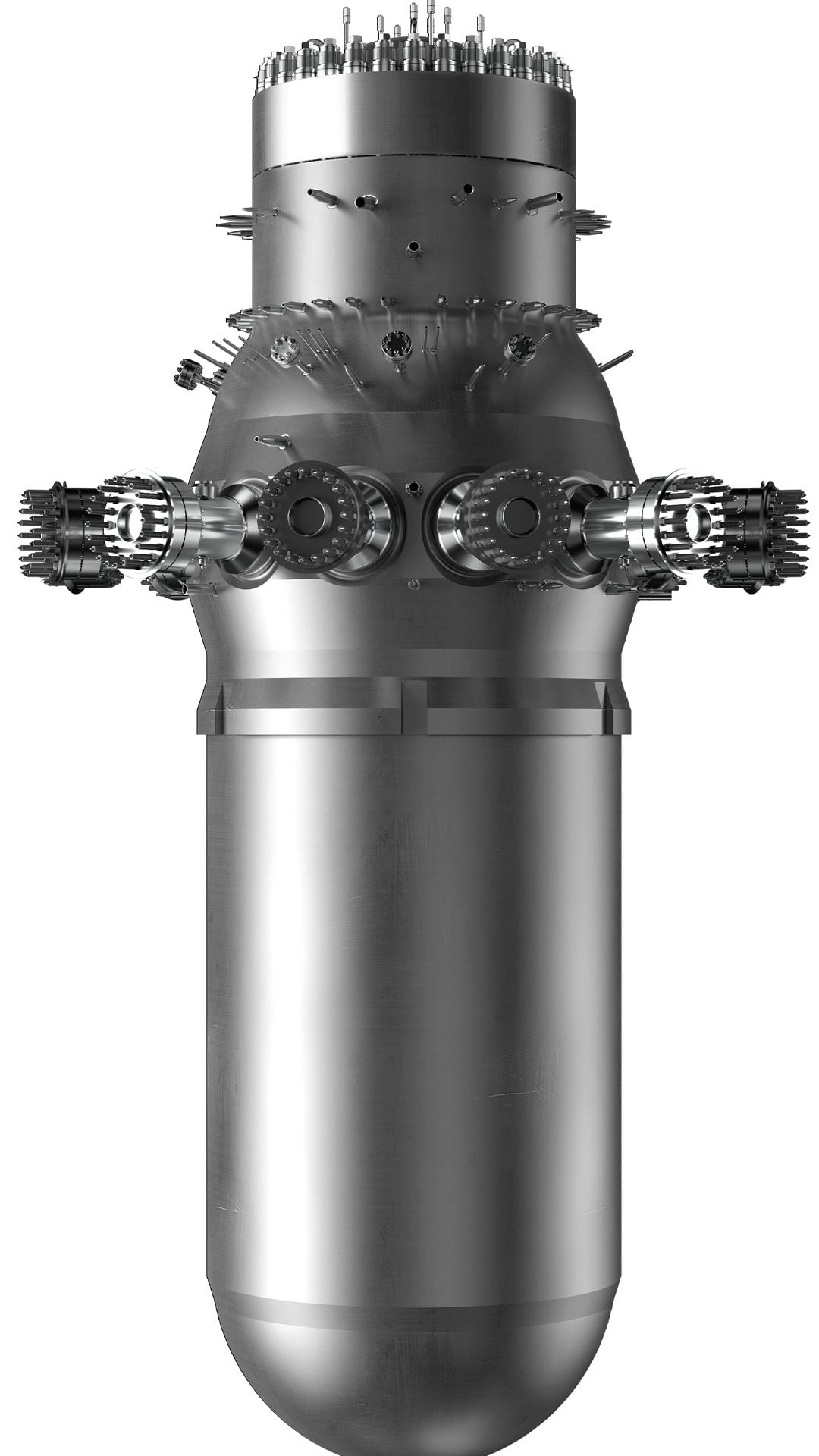

Fabricación del recipiente de presión del reactor CAREM (Germán Cornejo)

Fabricación del recipiente de presión del reactor CAREM (Germán Cornejo)– ¿Cuáles son sus principales aplicaciones?

– Los grandes nichos que tienen los reactores de esta escala son, por un lado, complejos industriales que pueden o no estar conectados a la red. También puede ser el primer reactor de países pequeños que quieren incursionar en el mercado nuclear y que tienen matrices energéticas de menores dimensiones. La escala de este tipo de reactores también es muy buena para la generación de hidrógeno rosa, tal como se conoce al producido a partir de energía nuclear. La huella de carbono asociada a ese hidrógeno es quizás un poco menor a la del hidrógeno verde, obtenido de fuentes renovables, si consideramos toda la cadena de producción, algo que en los análisis se suele omitir. Este tipo de proyectos no necesita gran uso de tierras y suele estar cercano a la red eléctrica. El área de exclusión de una planta nuclear es menor al de un proyecto eólico o solar.

Un proyecto competitivo

– En este marco, ¿por qué es tan competitivo el CAREM?

– Estamos en un momento único en el mundo. Argentina ha venido desarrollando un proyecto durante muchos años y el CAREM tiene un grado de madurez importante. En este momento, dadas las cuestiones geopolíticas que vivimos, se ha generado un mercado. Hay entre 20 y 30 proyectos competitivos de SMR, que no tienen la historia del CAREM. Muchos de ellos no pasan de ser renders (representaciones gráficas) y grandes estrategias comerciales. Nosotros estamos cabeza a cabeza con los proyectos más competitivos.

– ¿Qué nos falta todavía?

-No hay ningún proyecto que tenga el estadio de avance del CAREM. Podemos partir de un análisis de la Agencia para la Energía Nuclear (NEA, por su sigla en inglés), que toma seis parámetros totalmente objetivos. Comparado con otros cuatro proyectos (Nuward de EDF, BWRX-300 de GE Hitachi, Rolls-Royce SMR y VOYGR de NuScale), lo único que nos está faltando son asociaciones y vínculos con terceros. Tengamos en cuenta que el CAREM ha sido un proyecto íntegramente financiado por el Tesoro Nacional. Los otros proyectos son modelos distintos, en general consorcios público-privados. Por eso, hace un año y medio, se armó el área de Estrategia de Proyecto que yo estoy liderando.

Render del recipiente de presión del reactor CAREM (Germán Cornejo)

Render del recipiente de presión del reactor CAREM (Germán Cornejo)– ¿Qué importancia tiene el prototipo que se está construyendo en Atucha?

-Vamos a demostrar, por primera vez en el mundo, ciertos avances tecnológicos de los SMR. Esto es un hito no solamente para el CAREM, sino para la historia nuclear en general. Todos los avances van a ser disruptivos. Ahí se va a evaluar el funcionamiento del núcleo, los generadores de vapor, las barras de control, etc. Estas innovaciones no solo nos ponen a la vanguardia del desarrollo nuclear, sino que además nos generan un mercado nuevo en la venta de cada uno de esos componentes.

En carrera hacia 2030

– ¿Es correcto afirmar que va a haber un 70 % de componentes de industria nacional?

– El espíritu del proyecto es que tenga la mayor proporción de componentes nacionales posible. Hasta ahora, la inversión mantuvo esa proporción. Todo lo que se pudo desarrollar acá fue estratégico para generar el know-how y la cadena de valor local. Tenemos una cadena de proveedores enorme. Todos son actores fundamentales en distintas etapas. En los casos de INVAP, NA-SA, CONUAR-FAE e IMPSA, más que proveedores, son socios estratégicos. Son parte de la estrategia del proyecto y, para salir al mundo, la idea es que sean nuestros socios explícitos para salir a competir en el mundo en el mercado de los SMR.

– ¿Tienen algún plazo previsto para la finalización del prototipo o planta demostrativa?

– Preferimos no hablar de una fecha exacta. Lo importante es llegar a la ventana comercial, en el año 2030. Para esa fecha, el que tenga el primer reactor demostrativo va a poder quedarse con una parte importante del mercado. Por eso, debemos tener terminado el prototipo, a fin de poder aprovechar la ventana de oportunidad comercial. Además, hay que salir con un fuerte aparato de marketing a vender el proyecto. Estamos preparando el despegue comercial del CAREM.

Mariano Roca