Allkem elevó su producción anual de litio de 16 a 22 millones de toneladas en la puna jujeña

La Armada Argentina analiza la incorporación de un submarino brasileño

Tras casi seis años sin submarinos operativos, con el objetivo de recuperar la capacidad y realizar el adiestramiento de personal, la Armada Argentina continúa analizando la opción de incorporar a uno de los submarinos clase U-209-1400 “Tupi” operados por la Marina de Brasil (MB) que se encuentran en proceso de baja, siendo reemplazados por los modernos clase Riachuelo producidos en Brasil.

En particular, durante el Ejercicio Bilateral “Fraterno”, realizado entre finales de agosto y principios de septiembre del corriente año, personal de la Armada Argentina fue desplegado a bordo del submarino “Tikuna” (S-34) realizando diferentes maniobras de guerra antisubmarina con las unidades desplegadas por ambas armadas (de parte de la Marina de Brasil, además del mencionado submarino, participaron las fragatas clase Niteroi “União” e “Independência”, y de parte de la Armada Argentina el Destructor “Heroína”).

La clase “Tupí” es una evolución de la clase Tipo 209/1200 operada por el Comando de la Fuerza de Submarinos (ARA “Salta” (S-31) utilizado actualmente como submarino de adiestramiento en la Base Naval Mar del Plata (BNMP) y el ARA “San Luis” (S-32) desprogramado en 1997, de destacada participación en la guerra de Malvinas.

La frustrada historia del ambicioso programa TR 1700/1400 producto del desinterés político y las consabidas dificultades presupuestarias, sumada a la situación actual del “Salta” y del “Santa Cruz”, que ingresó al complejo CINAR para modernización de media vida, la cual fue interrumpida, requiere subsanar la situación en pos de adiestrar y operar con un medio estratégico acorde a la geografía Argentina.

Si bien no ha trascendido como seria la posible incorporación de uno de los “Tupí”, la transacción podría realizarse a través de la modalidad de leasing, o bien una venta tradicional. En paralelo, cabe destacar el interés manifestado por el Ministerio de Defensa por los submarinos “Riachuelo” (derivados de la clase Scorpene francesa), los cuales son construidos en el Arsenal Naval Rio de Janeiro en marco del programa PROSUB, encontrándose a la fecha el Riachuelo (S-40) ya operativo, el Humaitá (S-41) en proceso de alistamiento, y los submarinos Tonelero (S-42) y Angostura (S-43) en distintas fases de construcción.

Explicamos el Nobel a los pioneros de las vacunas. Y mencionamos a los pioneros locales

Una propuesta de AgendAR:

Va un Premio Agendar para el equipo de la Dra. Juliana Cassataro de la UNSAM, a efectivizarse cuando su vacuna nacional contra el Covid-19 sea licenciada por el ANMAT y el Ministerio de Salud… ya con tres años de demora. Entre 2020 y 2021, en el pico de la pandemia y sin nada para inocular al menos a la población más vulnerable, podría haber salvado miles de vidas. Y según viene rebrotando el Covid, como dosis de refuerzo, todavía puede salvar muchas más. El premio consiste en un almuerzo en la cantina de la Universidad de San Martín (la UNSAM). No podemos competir en plata o prestigio con el Nobel. Pero como argentinos, competir en el cruce de curvas efectividad y costo contra Pfizer y Moderna… cuando quieran.Daniel E. Arias

«Las mejores tesis de ingenieria» premiadas por INVAP

Massa enviará al Congreso un proyecto para crear una moneda digital

La emisión de una moneda digital de banco central permitiría reemplazar el billete de papel. Cuáles son los riesgos y las oportunidades. Qué opina el FMI sobre el tema.

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró este lunes que en las próximas semanas enviará al Congreso un proyecto de ley para crear una “moneda digital argentina”. La propuesta había sido anticipada por el también candidato a presidente de Unión por la Patria en el debate que se realizó el domingo por la noche en la provincia de San Juan, aunque allí había dicho que avanzaría con esa idea recién en caso de ser electo. “Voy a mandar dentro de poquito la ley que crea la moneda digital argentina porque hay más de 100 países que ya lo están haciendo”, sostuvo Massa en declaraciones radiales. El ministro contó que Noruega y Suecia son los modelos conocidos y exitosos en cuanto a la implementación de una moneda digital, pero señaló que, en la región, países como Brasil ya están implementando la medida. El objetivo del gobierno es que el proyecto salga a la par con el de blanqueo de capitales que ya tiene dictamen en Diputados, pero aún no cuenta con los votos para ser tratado. “Se vendrá una ley de blanqueo que nos permita que aquellos que tienen dinero en el exterior lo puedan traer y usar libremente sin nuevos impuestos», explicó el funcionario.Qué es una moneda digital

La emisión de una moneda digital de banco central (CBDC, según sus siglas en inglés) permitiría reemplazar el billete de papel. A diferencia de las monedas digitales privadas o criptomonedas, emitidas con diferentes formatos por agentes privados, la emisión de la CBDC está centralizada en el banco central, y es de curso legal, es decir, de aceptación forzosa por el sector público y privado. Esto significa que debe ser aceptada como medio para la compra de bienes y servicios y el pago de impuestos. Su valor es establecido del mismo modo que en el caso de la moneda convencional: por el mercado en un sistema de tipo de cambio flotante, influido o no por las políticas del banco central, o por el banco central en un sistema de tipo de cambio fijo.Qué países tienen monedas digitales

Bo Li, subdirector del Fondo Monetario Internacional, aseguró en un panel realizado en abril de este año sobre el desarrollo de monedas digitales de bancos centrales que, según la encuesta más reciente del Banco de Pagos Internacionales (BIS, según sus siglas en inglés), realizada en 2021 entre 81 bancos centrales de países que representan el 76 por de la población mundial y el 94 por ciento de la producción económica global, 9 de cada 10 bancos centrales consultados estaban explorando ya por entonces el tema de las CBDC y la mitad estaba desarrollando o ejecutando experiencias concretas. La encuesta también mostró que era probable que más de dos tercios de los bancos centrales emitieran una CBDC minorista en el corto o mediano plazo, dentro de los próximos seis años. Bo Li sostuvo que la demanda de asistencia técnica por parte de los países miembros del FMI sobre las CBDC ha venido aumentando considerablemente. “A finales de febrero de 2023, más de 40 países se habían acercado al FMI para solicitar asistencia. Las preguntas de los países van desde objetivos y opciones de diseño hasta pilotos y análisis de implicaciones macrofinancieras. En los últimos dos años, el FMI ha comenzado a colaborar con casi 30 países. Creemos que el desarrollo de capacidades de CBDC es esencial para evitar una brecha digital”, sostuvo el burócrata del organismo multilateral. La primera moneda digital emitida por un banco central fue el Sand Dollar lanzado en octubre de 2020 por Bahamas. No obstante, la experiencia más conocida es el e-yuan de China.Riesgos y oportunidades

El FMI sostiene que las CBDC podrían la resiliencia y eficiencia de los sistemas de pago, aumentar la inclusión financiera y ayudar a combatir diversos delitos, aunque advierten que, si están mal diseñadas, también podrían generar riesgos para la estabilidad financiera, desafíos legales y de privacidad de datos. Seguir la ruta del dinero sirve, por ejemplo, para combatir delitos como el lavado, la evasión, el narcotráfico y la corrupción, pero algunos analistas advierten que también puede permitir mayor control social, lo cual enciende una luz de alarma en el caso de gobiernos autoritarios. Para documentar las distintas experiencias, los hallazgos analíticos y las opiniones sobre el tema, el FMI publicó recientemente un documento sobre el desarrollo de capacidades de CBDC que incluye una estrategia plurianual para ayudar a los países miembros del FMI a enfrentar los desafíos relacionados con las CBDC e introducir el plan para un Manual de CBDC.La minería argentina lleva 29 meses de crecimiento del empleo, y de participación femenina

La información y el discurso político en torno de la minería en la Argentina subrayan el aumento y la potencialidad de las inversiones y exportaciones del sector, destacando el número de proyectos (la cuenta más amplia refiere 160) y el aporte de divisas.

Por caso, en 2022 las exportaciones mineras sumaron USD 3.857 millones, el máximo histórico, y en los primeros 8 meses de este año acumulan USD 2.584 millones, 5,8% más que en igual período de 2022, pese a que los precios de ciertos productos, como el carbonato de litio, están por debajo de los récords del año pasado.

Un aspecto menos destacado es que la minería lleva 29 meses consecutivos de aumento del empleo, algo particularmente valioso tratándose -como nota un estudio del centro Fundar- “del sector que tiene la menor tasa de empleo no registrado de la economía y los salarios más altos, junto a petróleo y gas”.

Puestos de trabajo

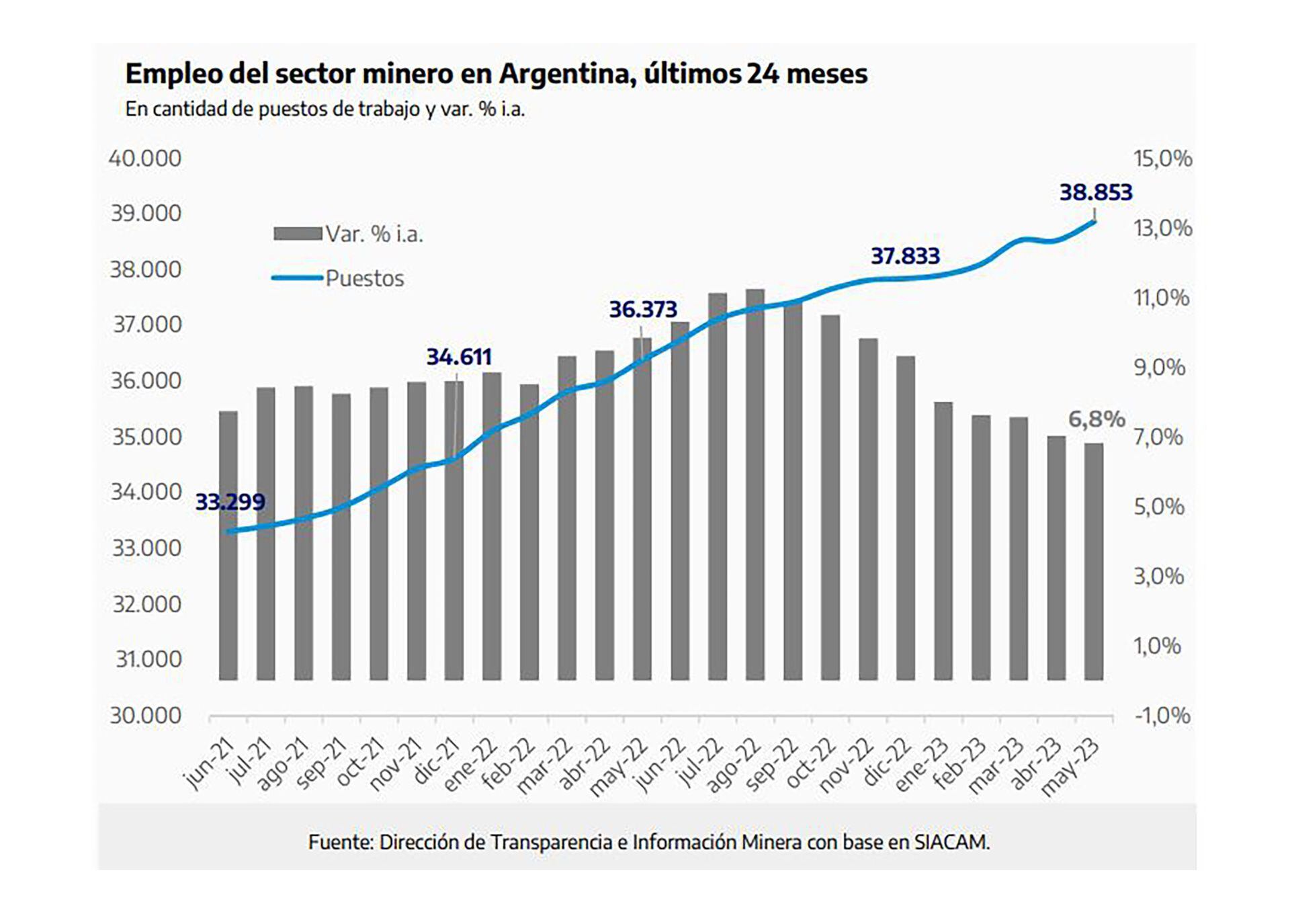

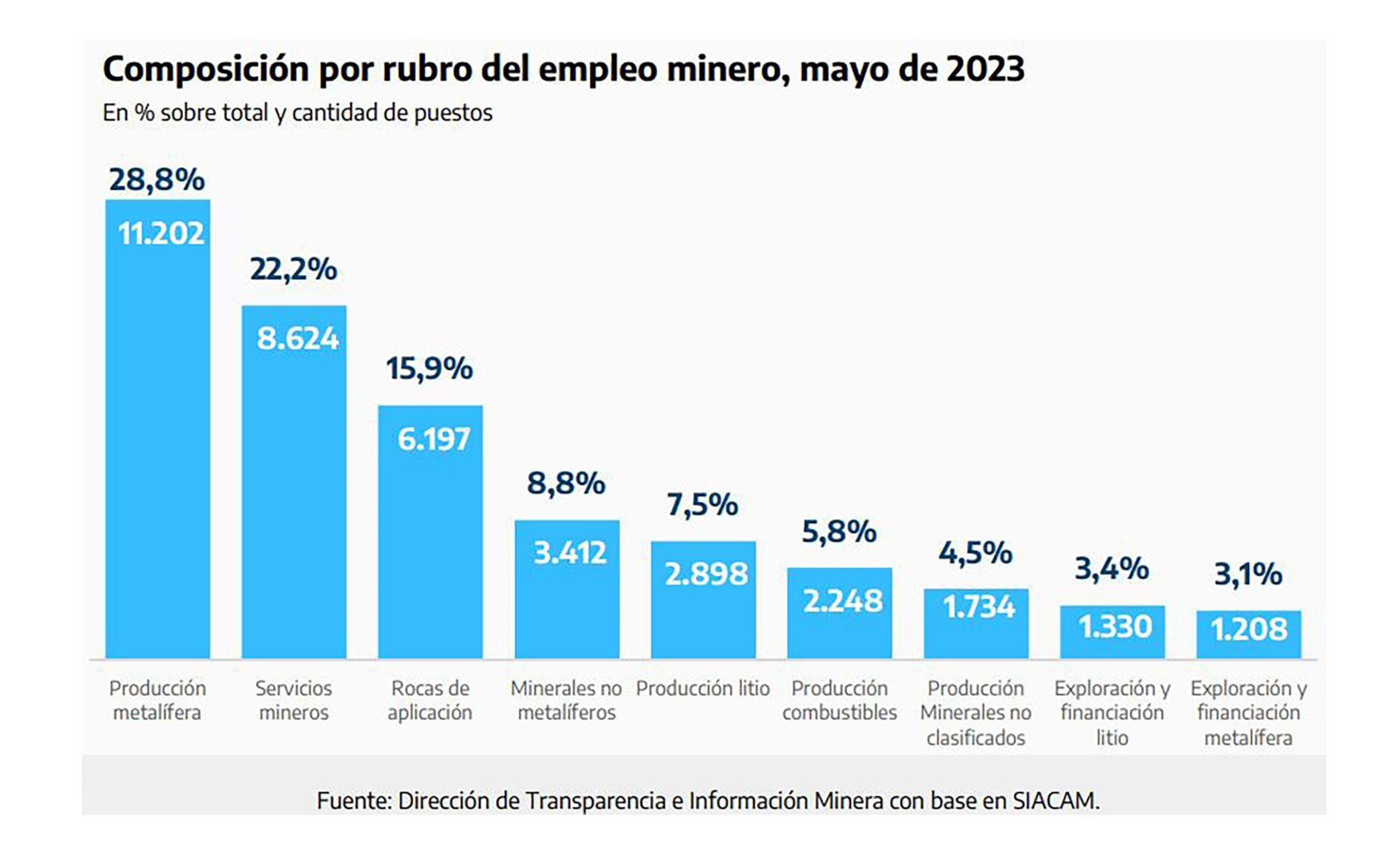

A mayo de 2023 -último mes para el que se cuenta con datos- el empleo minero en Argentina alcanzó a 38.853 puestos de trabajo, un aumento del 6,8% en relación a mayo de 2022, precisa un informe de la Secretaría de Minería.

En el caso del sector litífero, que ya emplea en forma directa a 4.228 personas, el aumento es aún más notable, con variaciones interanuales del empleo minero de 18,2% en Jujuy, 30,2% en Catamarca y 44,6% en Salta.

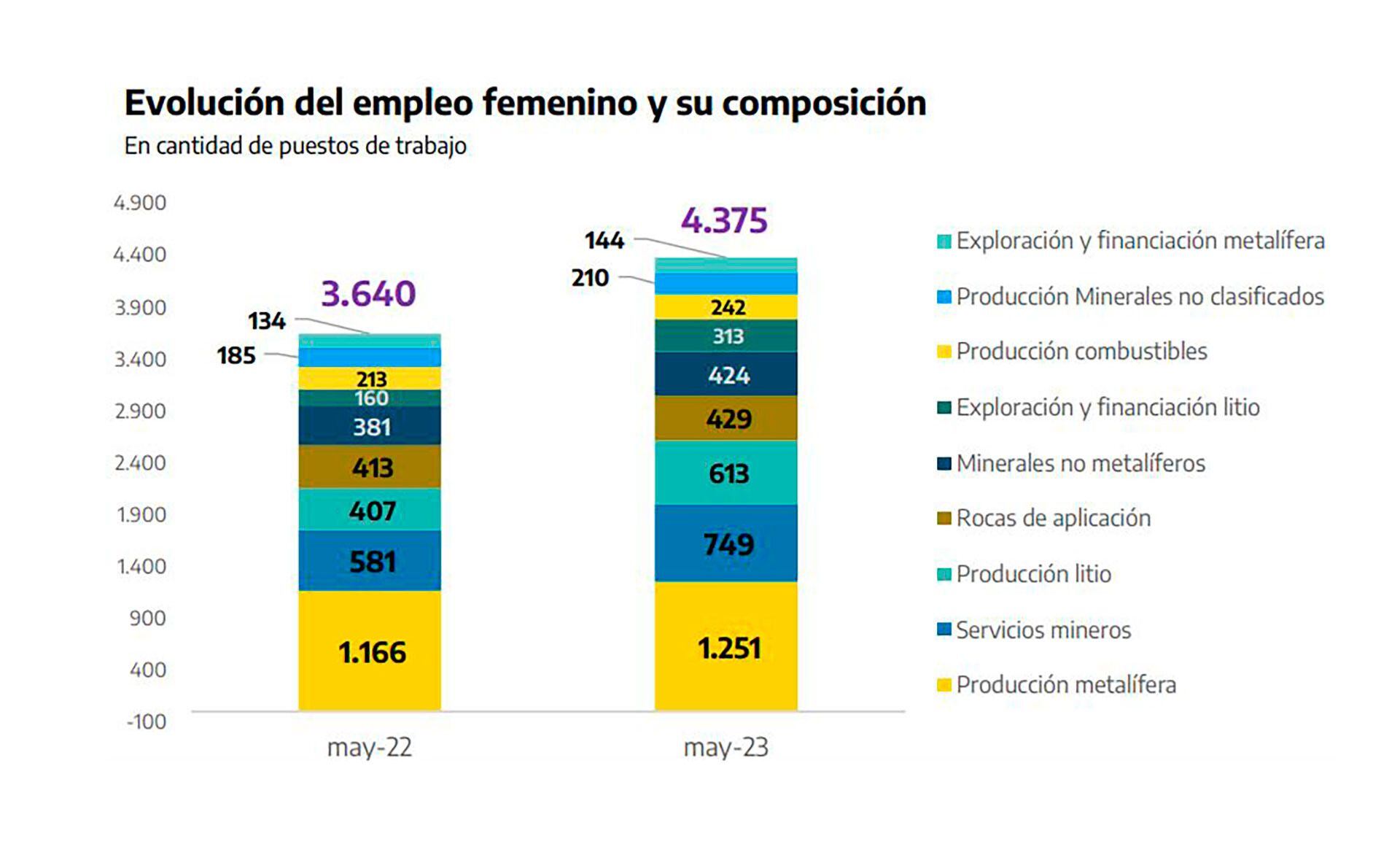

El informe oficial también destaca que el empleo femenino en el sector creció un 20,2% interanual, aunque las mujeres explican solo el 13% del empleo minero, muy por debajo del potencial.

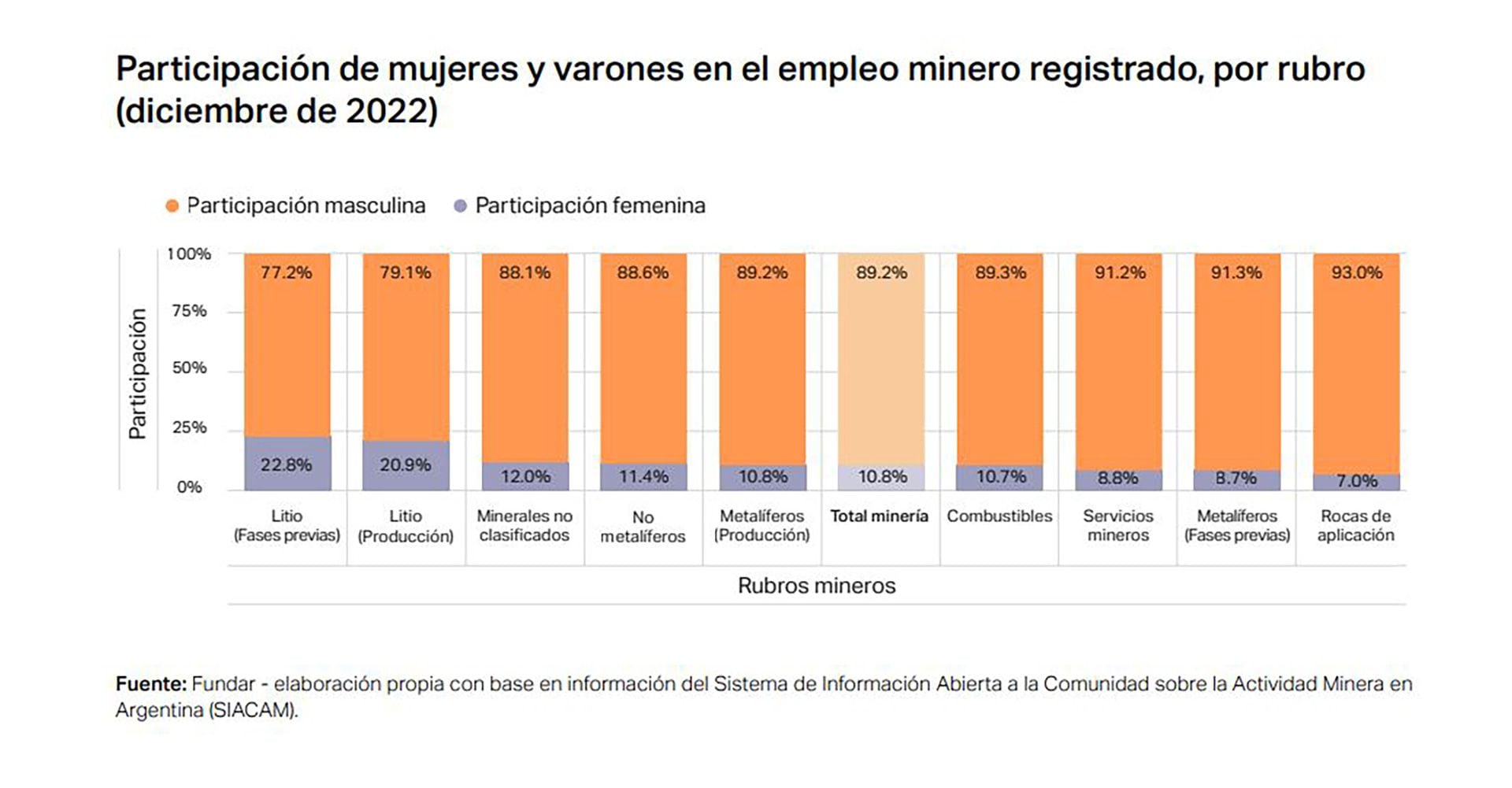

Si bien la participación de las mujeres en la minería argentina es superior a la que tienen en Perú (7%) e iguala la de Colombia, es inferior a las cotas alcanzadas en Chile y Sudáfrica (17%), Australia (18%), Canadá (19%) y Suecia (25 por ciento).

El estudio, titulado “Ser y parecer minera: inserción sostenible de las trabajadoras mineras”, hecho por el área de género de Fundar, sostiene que la masculinización del sector “es un problema global”, a pesar de que la participación de las mujeres mejora ciertos aspectos de las operaciones mineras, aumentando –por caso- la seguridad y disminuyendo la siniestralidad.

Oportunidad

“En los próximos años, la puesta en marcha de nuevas explotaciones, hoy en estadíos de construcción y factibilidad, va a demandar un importante flujo de personas hacia el sector. Esta proyección de crecimiento es la oportunidad para transversalizar la perspectiva de género en el mercado de trabajo minero y ampliar las opciones laborales de las mujeres. Sin embargo, si la participación femenina crece como hizo en los últimos 4 años, deberíamos esperar al menos 15 años para que las mujeres lleguen a componer sólo el 30 % de la fuerza laboral en la minería de gran escala”, dice el trabajo preparado por Juan Argoitia, Tamar Finzi Warszawski, María de las Nieves Puglia y Micaela Fernández Erlauer.

Por eso, dicen los expertos, “la consolidación de una masa crítica de trabajadoras (…) requiere el apoyo de políticas y prácticas activas para acelerar y afianzar el recorrido” e “identificar los catalizadores que facilitan la igualdad de género en la industria minera, como así también los obstáculos operativos, organizacionales y estructurales”.

El gráfico muestra el aumento del empleo femenino en la minería

El gráfico muestra el aumento del empleo femenino en la mineríaUn factor que podría facilitar el aumento de la participación femenina es justamente el avance de las operaciones litíferas, donde las mujeres tienen una participación proporcional que más que duplica la del promedio minero y más que triplica la de la minería de rocas (ver gráfico, más abajo).

“Paredes de cristal”

Según el trabajo, en el sector minero no hay solo “techo de cristal”, sino también “paredes de cristal, que condicionan de manera asimétrica las ocupaciones a las que acceden las y los trabajadores”. Las mujeres se concentran en puestos de calificación media (67%), la mitad de las trabajadoras (49%) son administrativas y destacan por su ausencia en roles operativos específicos y entre oficiales.

En base a datos del Siacam, el más extenso banco de datos sobre la minería en la Argentina, el trabajo precisa que la “brecha salarial de género” en el sector va desde un mínimo de 15% en el caso de “profesionales” de calificación “alta” hasta un máximo de 35% entre personal no calificado.

El estudio incluye entrevistas a 12 trabajadoras del sector minero, en un rango de 31 a 53 años, desde operarias explosivistas, perforistas y conductoras de camiones mineros hasta geólogas y directoras de relaciones institucionales, 5 de ellas de San Juan (provincia que lidera las exportaciones mineras del país), 4 de Santa Cruz (la segunda exportadora), 1 de Salta, 1 de Mendoza y 1 de CABA.

“Todos los índices de inseguridad bajan cuando hay una mujer al mando, sea para manejo de transporte pesado, de temas en superficie o de cuidado de las máquinas. Las mujeres son mucho más cuidadosas al usar las máquinas, custodian mucho su trabajo porque eso les da independencia”, dijo una profesional de relaciones públicas.

“Como que somos más cuidadosas y cuidamos más al compañero, y capaz que eso hace que sea bueno para los hombres que trabajan con nosotras, como que toman más cuidado”, explicó una explosivista y delegada sindical con 4 años de experiencia minera.

Seguridad, autonomía

La incorporación de las mujeres no solo mejora los índices de seguridad de las operaciones mineras. Es también una alternativa para acceder a autonomía económica y empleos de calidad.

“Incorporarse representa, para ellas, desafíos y sacrificios, como la cantidad de horas laborales, los días consecutivos en los que están en los campamentos, el desgaste físico y la precariedad de la seguridad e higiene”, dice el trabajo de Fundar. La baja representación de las mujeres en el sector, asegura, no es un fenómeno inevitable o natural, sino que se explica en parte “por el sostenimiento de culturas que enaltecen al varón como medida del trabajo y construyen una experiencia poco amigable para las mujeres”.

Se trata, subraya, de un modelo de “masculinidad como capacidad”, con componentes laborales orientados al riesgo (aceptado como inevitable), exaltación de la hombría (validada entre pares por medio de pruebas y superación de desafíos) y la heterosexualidad (que, se presupone, se demuestra con interés sexual por las mujeres del entorno y se apoya en el sostén doméstico de compañeras o esposas).

En ámbitos así, prosigue, “se configuran prácticas homosociales, la preferencia por vincularse afectivamente con otros varones” y en ellos las mujeres tienden a “camuflar” feminidad y a excederse en el desempeño de sus tareas y entablar relaciones bajo figuras de ahijadas, madres o hermanas para integrarse pero también para no ser vistas como objeto de deseo y ser respetadas”.

“Cuando ingresé, que estaba como pañolera, había muchos trabajos que requerían de mucha fuerza. Ahora existen los equipos, así que no necesitás tanta fuerza, únicamente capacitarte y estar atenta a lo que estás haciendo (…) ya no es tanto el requerimiento de fuerza del hombre”, testimonió una operaria perforista de 31 años, con 10 de experiencia minera.

Formación y ciencias duras

“Coincido plenamente con los datos que aporta la investigación. Una de las principales brechas de la incorporación de las mujeres a la minería es la formación. Históricamente, muy pocas mujeres tienen interés en desarrollarse en áreas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (las llamadas “carreras STEM, por la sigla en inglés). La minería está demandando perfiles profesionales relacionados con la robótica, la ingeniería en mina o la ingeniería ambiental, todas ellas incluidas en las áreas STEM. Esa realidad limita la posibilidad de inclusión”, dijo María Eugenia Sampalione, presidente de Women in Mining (Mujeres en MInería) Argentina y directora país de Newmont Argentina, minera con operaciones auríferas en Santa Cruz.

De hecho, una de las profesionales entrevistas por Fundar precisa que en su universidad entre 2010 y 2021 se graduaron 25 geólogos y solo 7 geólogas, reflejo a su vez del escaso interés de la juventud en general por las ciencias exactas, como matemática, física y química.

Según Sampalione, otro factor clave que limita la participación de las mujeres en minería es el tema del cuidado. “Los yacimientos están en lugares muy remotos y demandan rosters (equipos de trabajo por período en campamento minero) de 8×6 o 14×14 días. Esa ausencia de la mujer en el hogar se siente. Es necesario crear políticas públicas que permitan el cuidado compartido para evitar que la mujer que se incorpora a la minería desista de continuar su desarrollo en el sector por dedicarse a tareas de cuidado. Además, la sociedad estigmatiza a los varones que asumen tareas de cuidado. Esa es una batalla cultural que nos debemos ya como país. El cuidado es compartido y deben establecerse caminos de entendimiento que nos lleven a una sociedad más equitativa y menos estigmatizante en este sentido”.

Experiencia positiva

Aunque todavía escasa, la experiencia de participación de las mujeres en minería luce positiva. “Es destacable la poca rotación de aquellas mujeres que deciden continuar su desarrollo. La tasa de rotación es baja, si no tenemos en cuenta el tema del cuidado. La mujer que entra en minería, en general puede tener un desarrollo continuo y permanente. Y en Argentina, al menos en mi empresa, muchas de nuestras mujeres tuvieron la oportunidad de movilidad dentro de la compañía en otros yacimientos del mundo donde operamos”, dijo Sampalione.

“Siempre que la inversión en minería crezca”, remarcó la profesional minera, el porcentaje de participación de las mujeres en el empleo del sector aumentará “si empresas y gobiernos trabajamos de manera articulada en desarrollar tanto políticas educativas y de desarrollo social como iniciativas de inversión social en las comunidades donde operamos que permitan acompañar esa curva positiva, que viene creciendo en los últimos años”.

Al fin y al cabo, concluyó, “la Argentina es un país muy joven en desarrollo minero, con lo que mostrar indicadores de inclusión de aproximadamente 13% en relación a países con mucha más historia como Chile o Canadá que rondan el 17 al 19%, nos demuestra que vamos por un buen camino”.

Se aprobo un aumento de sueldo para los investigadores del CONICET

Corresponde a la sexta jerarquización salarial

El incremento toma como base las retribuciones del personal científico y tecnológico vigentes al 30 de septiembre de 2023. Y corresponde a la sexta jerarquización salarial del 10% que se efectivizó de manera complementaria a los aumentos previstos por el acuerdo paritario. Los demás fueron en noviembre de 2020, abril y noviembre de 2021, agosto de 2022 y junio de 2023. Según establece la medida, «el gasto que demande la aplicación de lo dispuesto por el presente decreto será atendido con los créditos correspondientes a la jurisdicción respectiva del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional». La jerarquización salarial apunta a recuperar el poder adquisitivo de los ingresos del sector, luego de que entre 2015 y 2019 el monto real de las becas y los salarios registrara una caída del 28,5%. La medida impacta a 15.000 integrantes de las carreras de Investigador Científico y Tecnológico y de Profesional y Técnico de Apoyo y en más de 12.000 becarios doctorales y postdoctorales del Consejo, agrega el comunicado.Entrevista a Raquel Chan. Argentina a la vanguardia en agrobiotecnologia

Uno de los premios científicos más importantes del país, el que otorga todos los años la Fundación Bunge y Born a una disciplina diferente, puso los ojos sobre el agro. En concreto, lo hizo sobre la agrobiotecnología. La Argentina está a la vanguardia de esta rama de la ciencia que es relativamente nueva, si se la compara con otras como la matemática o la física.

¿Y en qué consiste la agrobiotecnología? En permitir “la manipulación racional y específica de los recursos genéticos para fines definidos: la calidad nutricional, la tolerancia a condiciones ambientales adversas, la resistencia a plagas y la protección ambiental, el incremento del rendimiento, entre otros objetivos”, según explicó el presidente del jurado de la distinción, el doctor Néstor Carrillo.

Como se sabe, Chan lidera un equipo que desarrolló la tecnología HB4 que les permite al trigo y a la soja una mejor tolerancia al estrés hídrico mediante la transgénesis de un gen del girasol. Ese avance científico se concretó en una alianza con socios de Aapresid que hace más de 20 años crearon una empresa de biotecnología agrícola, Bioceres.

Chan explicó que desde el IAL, donde trabajan unos cien científicos, están avanzando en un conjunto de investigaciones y desarrollos que van desde un arroz tolerante a la salinidad, con edición génica, hasta un maíz con el gen HB11 para lograr mayor productividad y tolerancia a inundaciones y defoliación (y que podría usarse en soja y arroz). Además, llevaron adelante un proyecto de transferencia tecnológica para la agricultura familiar que permite aumentar la producción de hortalizas.

Chan defendió tambén la necesidad de sostener la inversión del Estado en la ciencia. “Ningún país prescinde del sistema público de ciencia y para eso basta mirar los países que son preponderantes en el mundo”, expresó.

-En los últimos 30 años hubo avances notables en la agrobiotecnología como la soja transgénica, ¿hacia dónde va ahora, qué se viene para el futuro?

-Es difícil saber qué se viene para el futuro, no tengo la bola de cristal. Se van descubriendo cosas nuevas todos los días. En este momento, lo que está más en boga es la edición génica en agricultura y aún en ganadería, que es la modificación genética del mismo organismo. Si bien se utiliza la metodología de transgénesis, lo que se hace es modificar lo que tiene la propia especie. Eso lo diferencia de la trasngénesis convencional como la soja RR o el HB4 que conozco mejor, donde hay un salto interespecie. En el caso del HB4 uno toma un gen de girasol y lo pone en una especie que no lo tiene.

La edición génica, que tiene más chance de ser aprobada, no implica un salto interespecie. El tema es que la naturaleza ya hizo su trabajo en la evolución. Entonces las especies evolucionaron lo mejor que pudieron para ellas. Lo que han hecho a lo largo de la evolución es un montón de mecanismos para poder perpetuarse.

Lo que hay es un nicho entre eso que quiere la especie y lo que quieren las personas. Las plantas tienen como un mandato religioso: crecer y multiplicarse. Cuando tienen una condición que le es muy desfavorable, las plantas florecen más rápido y dan semillas muy rápido, dan muy pocas, pero aseguran su descendencia: ese es el nicho en el cual el ser humano puede trabajar. Nosotros no queremos que den pocas plantas, queremos que duren más y que den más semillas.

Hay otro nicho que es el nutricional. Por ejemplo, los alergénos (metabolitos de los productos que producen alergias). Plantas como el maní tienen alergénos para algunas personas; otras, en cambio, los comen felices con la cerveza. Uno podría modificar en la propia planta ciertas vías metabólicas, cambiando algunos genes para que tengan menos alergénos. Eso no incrementaría la producción, pero aumentaría el valor nutricional o de salubridad para una parte de la población. Eso es lo que permite hoy la edición génica, que es lo que está más en boga para ser desarrollos, aunque la transgénesis sigue en su camino porque la transgénsis abre otras puertas que no puede abrir la edición génica.

– ¿En qué casos? ¿cuál es la diferencia?

-Mi caso, por ejemplo. El HB4 es un gen de girasol que no está en el trigo. Se lo presta o lo copia para que sobreviva más tiempo a la falta de agua. Y eso no se puede hacer con edición génica porque el gen no existe en el trigo. Hay muchos genes que son iguales y otros que son distintos.

-¿En el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral están trabajando con edición génica?

-Sí, tenemos algunas líneas de arroz, que queríamos que fueran tolerantes a salinidad. Pero todo esto lleva muchos años. Ya tenemos las plantas, se analizaron una vez a campo, ahora hay que hacer ensayos. El arroz crece en verano, podés hacer un ensayo por año. Están las cámaras de cultivo con las condiciones de luz, pero son exactamente iguales a lo que ves en el campo. Allí hay una mezcla de estreses que tiene que ver con la calidad del suelo, la calidad de iluminación, las temperaturas extremas que se dan a veces, con heladas y calor. En la cámara es todo muy cuidadito, se pueden hacer algunos estudios en cámara, pero no siempre se validan a campo. En el campo pasan muchas cosas porque es la vida real. Estamos avanzando con edición génica en eso. Y no solo nosotros, también hay un grupo en Mar del Plata que lo está haciendo con tomates, para que toleren mejor una de las enfermedades que lo atacan.

La edición génica está más en boga, no porque sea más potente, sino porque va a ser más aceptada por la percepción pública. Uno tiene tantos problemas con la cuestión de los transgénicos, porque tiene una parte de la población que es contraria. En mi opinión personal no es que va a ser mejor, pero el hecho de que va a ser aceptado, nos va a ahorrar mucho trabajo. El trabajo regulatorio nos ha consumido años. El cultivo editado, si el cambio es muy chico y podría haber ocurrido en la naturaleza, no se va a considerar OGM y se va a cultivar sin ningún problema.

¿En qué otras líneas de investigación trabajan?

-Se trabaja mucho en lo que es expresiones de genes de plantas, en los distintos niveles donde esa expresión se regula. Hay grupos que trabajan en ARN pequeños y en la tecnología del ARN. Hay otro grupo que trabaja en enzimología, en cómo se regulan las enzimas de las plantas. grupos. En mi grupo estamos con varios proyectos a la vez. Por un lado, tenemos proyectos que son bien básicos, nos hacemos preguntas de la biología y tratamos de contestarlas con experimentos. Por ejemplo, estudiamos mucho la estructura de las raíces de las plantas y cómo impacta la estructura de la raíz en la producción aérea, qué moléculas están involucradas.

Estamos estudiando con una investigadora joven que está trabajando con maíz, con otro gen que se llama HB11, que genera mayor productividad y tolerancia a inundaciones y defoliación. Eso está muy avanzado. También se hizo arroz y soja con ese gen.

Estudiamos en la memoria del estrés, un tema bastante nuevo que iniciamos recién el año pasado. La pregunta es si una planta que sufrió un estrés, por ejemplo, por falta de agua cuando viene un segundo estrés, llueve de nuevo y viene un segundo estrés, si responde peor o mejor que una planta que nunca recibió el primer estrés. Se está estudiando mucho en el mundo con estrés por calor y por otros efectos ambientales. Falta mucho por estudiar, pero sería como una vacunación de la planta frente al estrés.

En temas más aplicados estamos desarrollando nuevas tecnologías de mejoramiento cultivos, construcciones genéticas más modernas que tengan un impacto positivo en la producción y la tolerancia al estrés sobre todo por sequía que es el más dañino.

Después tenemos otro proyecto que iniciamos con el programa “Argentina contra el hambre”, que es muy interesante, pero es más para agricultura familiar, para pequeños productores de hortalizas. El conocimiento está basado en lo que aprendimos con los transgénicos, que era que las plantas que producían más, tenían los tallos más anchos, tenían más tubos, que son los haces vasculares. Son tubos de conducción como los caños del tallo de la planta.

Desarrollamos una técnica en la cual poniéndole un peso al tallo durante 48 horas en un estadío determinado de la planta, que para cada cultivo es distinto, se genera un aumento en la producción que llegaba al 50%, que es enorme claro. Eso lo hicimos con tomates, chía, pimientos, pepinos, berenjenas y un montón de cultivos. En cada uno es un poco distinto el peso que se aplica y el estadío, pero nosotros logramos hacer unos videos explicativos para que la gente lo pueda reproducir y hemos ido asociaciones de Agricultura Familiar y asociaciones barriales a explicar cómo se hace. Son proyectos sociales.

Es muy simple, le ponemos como un brochecito y a las 48 horas se lo tenemos que sacar. La planta hace fuerza para enderezarse y ver el sol. Parece como si nosotros hiciéramos gimnasia. Y en ese ejercicio que hace la planta para enderezarse gimnasia, ensancha el tallo. Es como cuando hacés gimnasita y tenés más bíceps. Es bastante asimilable a eso. Y al tener un tallo más ancho, conduce más y genera más producción. Conduce más agua y nutrientes.

Lo de los tomates, que es lo más estudiado, es un cambio notable. Desarrollamos un manual y videos. Lo he llevado a otras partes del mundo, me lo han pedido, lo debe estar aplicando mucha gente, no tengo un registro.

Tiene un origen ancestral, después de iniciar este proyecto nos enteramos que esta técnica se hacía con los árboles sin saber por qué, los doblaban y los ataban al piso por un tiempo con una especie de ancla, después lo sacaban y el árbol después crecía más fuerte. Y es un poco el principio este que estamos viendo nosotros, que ya lo tenemos absolutamente corroborado con una repetición de ensayos enormes y en un montón de cultivos diferentes. Es muy interesante, lo que pasa es que tenemos una forma de aplicarlo a gran escala. Funciona en soja, girasol, en el nivel de laboratorio con pocas plantas, pero no hay una forma fácil de ponerle el gancho a la planta abajo del primer par de hojas durante 48 horas sin romper el tallo. Entonces el broche de la ropa hay que poner el tallo en el agujerito. Es muy manual. Cuando uno agarra cancha, hace 100 plantas en un ratito, por eso sí sirve para agricultura familiar. No hemos solucionado el tema de cómo masificar esto.

Inversión en ciencia

-Recientemente hubo un debate público, a raíz de declaraciones de un candidato presidencial (Javier Milei), sobre el financiamiento estatal para la ciencia. En el caso de ustedes, que lograron un resultado concreto. ¿Cuál es su opinión sobre el tema?

–Ningún país prescinde del sistema público de ciencia y para eso basta mirar a los países que son preponderantes en el mundo. Todos los países europeos tienen Ministerio o Secretaría y tienen financiamiento público de la ciencia. El sector privado no arriesga en etapas muy tempranas. La ciencia básica requiere de dinero, aunque la verdad yo creo que al final de todo somos bastante baratos nosotros, pero no importa; el privado no pone hasta que no vea algo que no sea muy prometedor. Por eso los países todos los países ponen mucho dinero.

Cada uno tiene sus organismos o universidades. Tanto Francia, España o Alemania. Ni hablar de los países como Israel, Noruega o Corea. Todos tienen una inversión enorme del Estado en ciencias, con una inversión en porcentaje del PBI infinitamente mayor que el nuestro. En toda la ciencia argentina estamos en 0,31% de inversión del PBI, mientras que Corea o Israel tienen entre el 4% y el 5%, diez veces más. Además, ellos tienen el PBI más alto, es decir que la inversión neta es muchísimo más alta.

Yo no sé si esta persona es ignorante sobre eso, pero yo creo que hay que hacer un poco de autocrítica, tal vez fallamos en la comunicación de lo que hacemos. Cuando hay tantas personas seguidoras de alguien que dice que nosotros no nos ganamos el pan con el sudor de la frente hay que preguntarse por qué toda esa gente piensa eso, a ver si hay algo que nosotros tengamos que corregir. Es posible que hayamos fallado en la comunicación, tal vez en alguna otra cosa y hay que rever eso, no porque esta persona tenga razón y que creo que no la tiene.

No quiero que otra vez dependamos de que cada gobierno que sube estemos rezando a ver si apoya o no apoya la ciencia. Así, cada vez que retrocedemos diez casilleros después, para remontarlos, se convierten en 50: se pierden generaciones de investigadores que se van al exterior, se pierde know how y gente formada. La ciencia en otros países es una política de Estado que no tiene que ver con el partidismo político, tiene que ver con la soberanía nacional. Eso no quiere decir que los científicos no tengamos ideología, todos la tenemos. Más allá de la ideología, lo que tiene que primar es el bien de nuestro país soberanos.

El ejemplo del HB4, que permitió a la empresa Bioceres cotizar en Nueva York, no es algo menor porque empezó con 20 personas en mi oficina o se usaban las instalaciones de Aapresid para juntarse y llegó a ser una empresa que cotiza en la Bolsa de New York. Hubo un camino recorrido y lo fue por esta tecnología que fue desarrollada en el sistema estatal. Después ellos aportaron un montón, en el momento en que se hizo la asociación público-privada, con los ensayos a campo y el mantenimiento de la patente. Está todo dentro de la legalidad y en blanco, como debe ser.

Y no es el único caso, está Gabriel Rabinovich que está haciendo avances contra el cáncer. Se vio también en la pandemia, con muchísima gente formada en el Conicet que ayudó a desarrollar un kit de diagnóstico y también a desarrollar una vacuna. En este caso el problema no fue la ciencia, no teníamos una empresa que hiciera el escalado. Hubo todo el conocimiento para hacer las vacunas y no hubo empresas que hicieran el escalado. El Conicet tenía gente para eso y también para hacer estadísticas, respiradores o equipos de esterilización.

Cien años antes, la gripe española se comió un porcentaje mucho mayor de población que la última pandemia. Hay un porcentaje gigante de diferencia entre no saber y saber que había que lavarse las manos, ponerse un barbijo o aislarse. Ni hablar de las vacunas. Esta pandemia fue tristísima, para la gente que se le murió alguien fue terrible, pero el daño fue muy inferior a la gripe española.

-A partir del desarrollo del HB4, ¿cómo es la relación con los productores agropecuarios?

-Aunque no tengo todo el tiempo disponible para viajar, trato de ir a hablar para explicar lo que hacemos. El año pasado fui con gente de Aapresid al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Me dio la impresión de que estaban enamorados del HB4, sabían lo que hacían. Les había dado un resultado bárbaro. Lamentaban que no hubiera más semillas. Como tardó tanto la aprobación, la multiplicación de semillas requiere de varios años. Fíjese la sequía. Si esto se hubiese aprobado cinco años antes, hubiese tenido otro impacto económico. El problema es que no hubo semilla suficiente. Hay un grupo grande de productores que sabe de qué se trata esto.

Ceremonia

El acto de entrega, en el que se celebrará la edición número 60 del premio, de los Premios Científicos 2023 de la Fundación Bunge y Born será en el Centro Cultural Kirchner (CCK), el lunes 2 de octubre, a las 18.30 horas. La transmisión se podrá seguir en la web www.fundacionbyb.org/premios-cientificos-2023 y en el canal de YouTube de la Fundación Bunge y Born.

Argentina ratificó su liderazgo regional en temas nucleares en la Conferencia General del OIEA