La Facultad de Ciencias Exactas se suma a la «Noche de los Museos» el proximo sabado

- Súper Noche de los Museos con ciencia, juegos, música, salas de escape, artes plásticas, y con el marco de uno de los edificios más increibles de la Ciudad, el Cero+Infinito, que no podés dejar de visitar.

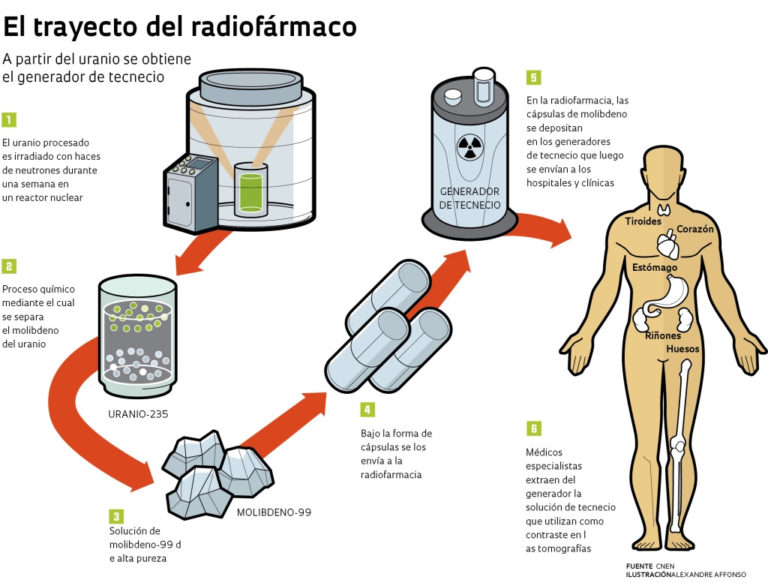

Argentina y molibdeno_99. Batallas nucleares de AgendAR antes de AgendAR

A. B. F.

ooooo

«En realidad, la OCDE nos viene invitando a formar parte de la mesa chica que discute asuntos nucleares desde más o menos 15 años, cuando se hizo manifiesto que habría un desabastecimiento mundial de molibdeno 99, y que nosotros éramos uno de los únicos países con autoabastecimiento garantizado y de yapa proveedores del sur de Brasil. Apa. Nuestros compatriotas no se enteran de esto. Tampoco nuestros gobernantes, en general.El Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los EE.UU. aprobó la venta de 38 F-16 Fighting Falcon a la Argentina

El proceso de negociación por la adquisición de los cazas F-16 para la Fuerza Aérea Argentina suma un nuevo capítulo en lo que refiere a información oficial que va tomando alcance público. En esta ocasión, el reporte del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso correspondiente al mes de julio publicó la Notificación del Congreso sobre la transferencia de seis F-16 Block 10 y 32 F-16 Block 15 por un monto aproximado de USD 338.695.634 de dólares.

La mencionada notificación también aclara que a las 38 aeronaves se le suma un paquete que incluye soporte, equipamiento e información técnica/de mantenimiento, todo ello proveniente del gobierno de Dinamarca. El anuncio cierra mencionando que “Esta transferencia es consistente con los objetivos de asistencia de seguridad de los EE.UU.”, en relación a que la potencial llegada de los F-16 a la Argentina cuenta con el visto bueno de todas las partes intervinientes y que se amolda a la política de aproximación implementada por Washington.

Uno de los puntos concernientes respecto a la potencial compra de los cazas F-16 Block 10/15 daneses fue finalmente descartado con las declaraciones de la vicesecretaria adjunta de la Oficina de Seguridad Regional del Departamento de Estado, Mira K. Resnick, a Clarín. La funcionaria norteamericana confirmó oportunamente al medio argentino que en relación a la posición que podría adoptar Londres y alguna objeción sobre la compra de los F-16, la misma podría ser “…tal vez por motivos políticos, pero no hay componentes que requieran una licencia de exportación del Reino Unido…”.

Los últimos trascendidos respecto a la adquisición de los F-16 daneses giraron en torno a los trámites pendientes del gobierno Argentino como de los EE.UU. los cuales deberían resolver algunas cuestiones burocráticas para avanzar a la siguiente fase. En el caso local, la administración debería avanzar y resolver la firma de la documentación sobre la Transferencia de Terceros (Third Party Transfer), la cual es una exigencia de EE.UU. a todos los receptores de artículos, servicios o datos técnicos de defensa de origen norteamericano para que, en caso de querer transferir, eliminar o cambiar el uso final de los ítems mencionados, deberán contar previamente con el consentimiento por escrito del Departamento de Estado.

Una vez que el gobierno argentino haya aceptado las condiciones de la TPT, EE.UU. dispondrá de ese aval que permitirá finalizar con la aprobación por parte del Congreso, la cual sería casi un hecho según lo expresado por diversos funcionarios y fuentes relacionadas con el tema. La siguiente fase implicará formalizar la compra de los cazas F-16 Fighting Falcon en un contrato, acción que se debería hacerse extensible al material complementario solicitado oportunamente.

La CONAE selecciono el proyecto de estudiantes para un satélite que detecta la contaminación

Si la IA adquiere conciencia ¿Como lo sabrán los investigadores?

¿Qué es la conciencia?

Uno de los retos del estudio de la conciencia en la IA es definir qué significa ser consciente. Peters afirma que, a efectos del informe, los investigadores se centraron en la «conciencia fenoménica», también conocida como experiencia subjetiva. Se trata de la experiencia de ser, es decir, lo que se siente al ser una persona, un animal o un sistema de IA (si es que alguno de ellos resulta ser consciente). Hay muchas teorías basadas en la neurociencia que describen la base biológica de la conciencia. Pero no hay consenso sobre cuál es la «correcta». Por eso, para crear su marco, los autores utilizaron una serie de estas teorías. La idea es que si un sistema de inteligencia artificial funciona de una forma que coincide con aspectos de muchas de estas teorías, hay más probabilidades de que sea consciente. En su opinión, se trata de un método mejor para evaluar la consciencia que someter a un sistema a una prueba de comportamiento, por ejemplo, preguntando a ChatGPT si es consciente o desafiándolo para ver cómo responde. Esto se debe a que los sistemas de IA se han vuelto extraordinariamente buenos imitando a los humanos. Según el neurocientífico Anil Seth, director del Centro de Ciencias de la Conciencia de la Universidad de Sussex, cerca de Brighton (Reino Unido), el planteamiento del grupo, que los autores describen como muy teórico, es un buen camino a seguir. Lo que pone de relieve, sin embargo, «es que necesitamos teorías de la conciencia más precisas y contrastadas», afirma.Un enfoque muy teórico

Para desarrollar sus criterios, los autores partieron de la base de que la conciencia está relacionada con la forma en que los sistemas procesan la información, independientemente de cómo estén hechos, ya sean neuronas, chips de ordenador o cualquier otra cosa. Este enfoque se denomina funcionalismo computacional. También asumieron que las teorías de la conciencia basadas en la neurociencia, que se estudian mediante escáneres cerebrales y otras técnicas en humanos y animales, pueden aplicarse a la IA. Partiendo de estas premisas, el equipo seleccionó seis de estas teorías y extrajo de ellas una lista de indicadores de conciencia. Una de ellas -la teoría del espacio de trabajo global- afirma, por ejemplo, que los humanos y otros animales utilizan muchos sistemas especializados, también llamados módulos, para realizar tareas cognitivas como ver y oír. Estos módulos funcionan de forma independiente, pero en paralelo, y comparten información integrándose en un único sistema. Una persona evaluaría si un sistema de IA concreto muestra un indicador derivado de esta teoría, dice Long, «observando la arquitectura del sistema y cómo fluye la información a través de él». Seth está impresionado por la transparencia de la propuesta del equipo. «Es muy meditada, no es grandilocuente y deja muy claros sus supuestos», afirma. «No estoy de acuerdo con algunos de los supuestos, pero no pasa nada, porque podría estar equivocado». Los autores afirman que el documento dista mucho de ser una opinión definitiva sobre cómo evaluar la consciencia de los sistemas de IA y que desean que otros investigadores les ayuden a perfeccionar su metodología. Pero ya es posible aplicar los criterios a los sistemas de IA existentes. El informe evalúa, por ejemplo, grandes modelos lingüísticos como ChatGPT, y concluye que este tipo de sistemas presenta algunos de los indicadores de conciencia asociados a la teoría del espacio de trabajo global. En última instancia, sin embargo, el trabajo no sugiere que ningún sistema de IA existente sea un firme candidato a la conciencia, al menos por ahora.Científicos de la facultad de Agronomía y una empresa TECSAN producirán suelos artificiales

- A partir de residuos industriales, un proyecto de la Facultad de Agronomía de la UBA, el CONICET y la empresa TECSAN elabora tecnosuelos. Este producto permite recuperar zonas degradadas y aumentar la productividad en otras.

Resultados concretos y horizontes prometedores

Filipe, quien además es investigador del CONICET, explicó que cuando se cierran los rellenos sanitarios, se trae ‘suelo negro’ para cubrirlos y vegetarlos. “Ese suelo venía de otro lado, con lo cual estamos degradando un lugar para remediar otro. Entonces, usamos residuos orgánicos del relleno y efluentes cloacales, los mezclamos con suelos degradados y los aplicamos en 10 hectáreas del Complejo Ambiental Norte del CEAMSE. En poco tiempo creció muchísima vegetación, y al año, la mezcla se estructuró en bloques, presentó poros verticales y estables, y una comunidad microbiológica muy parecida a la de un suelo”. El equipo también trabaja con lo que se llama ‘suelo de descarte’. Filipe contó que cuando las empresas extraen y comercializan el horizonte A —la capa más superficial y fértil de los suelos—, dejan mucha greda, parte de horizonte B y tosca —como se le dice al horizonte C—, estratos más profundos y menos productivos. “Nosotros aprovechamos 600 kg de este descarte y lo mezclamos con 200 kg de diversos residuos industriales procesados. Para nuestra sorpresa, obtuvo mejores resultados en la estructuración del suelo y en el crecimiento vegetal que el horizonte A de la misma zona”.

Los tecnosuelos tienen la complejidad de que su funcionamiento depende del sitio donde se apliquen y del residuo que se use. “Para sacar conclusiones generales, requerimos mucha experimentación a corto y largo plazo. Por eso, desde hace 5 años trabajamos en el tema junto con la empresa TECSAN, el instituto INGEBI, del CONICET, y las cátedras de Fertilidad y Fertilizantes y de Química Inorgánica y Analítica de la FAUBA. Esto nos permite analizar un mismo ensayo desde diferentes puntos de vista y escalas”, señaló el investigador.

Marca personal

Behrends Kraemer aclaró que al trabajar con residuos, realizan controles muy detallados. “Para evitar riesgos, hay que conocer en profundidad con qué material empezamos y con qué lo mezclamos. Seleccionamos los residuos y descartamos los que poseen metales pesados u otros materiales tóxicos. Probamos diferentes mezclas, proporciones y cultivos. También monitoreamos los impactos superficiales y subsuperficiales a corto y largo plazo”.

Por otro lado, el investigador indicó que un problema de la gestión de volúmenes elevados de residuos industriales es que contienen hasta un 80% de agua. “Por eso, estamos diseñando sistemas para evaporar el agua cerca de donde se originan y facilitar el transporte. En este sentido, estamos comenzando a trabajar en secaderos especiales que funcionan como invernáculos gigantes con robots que miden la humedad del residuo y lo revuelven para que se seque de forma homogénea. Aunque parece sencillo, es complejo y costoso”.

El suelo de nuestra vida

A futuro, otro de los objetivos del proyecto es transformar zonas con suelos degradados en unidades productivas agroforestales. Sobre los suelos artificiales se busca producir cultivos energéticos como caña de castilla y pasto elefante, especies forestales como el eucalipto, el álamo y el sauce, y cultivos de grano como soja y maíz. Además, la idea es incluir diferentes especies de árboles nativos.

Para finalizar, Filipe remarcó que sin suelos sanos no sería posible respirar, alimentarnos o tomar agua. “El suelo es como un reactor biogeoquímico que provee alimento, purifica el agua y el aire, y secuestra gases de efecto invernadero. Está un poco olvidado, pero de la mano de las ciencias ambientales se lo volvió a mirar de otras formas y a revalorizar sus múltiples funciones y servicios ecosistémicos”. (Sebastián M. Tamashiro / SLT-FAUBA)

El equipo también trabaja con lo que se llama ‘suelo de descarte’. Filipe contó que cuando las empresas extraen y comercializan el horizonte A —la capa más superficial y fértil de los suelos—, dejan mucha greda, parte de horizonte B y tosca —como se le dice al horizonte C—, estratos más profundos y menos productivos. “Nosotros aprovechamos 600 kg de este descarte y lo mezclamos con 200 kg de diversos residuos industriales procesados. Para nuestra sorpresa, obtuvo mejores resultados en la estructuración del suelo y en el crecimiento vegetal que el horizonte A de la misma zona”.

Los tecnosuelos tienen la complejidad de que su funcionamiento depende del sitio donde se apliquen y del residuo que se use. “Para sacar conclusiones generales, requerimos mucha experimentación a corto y largo plazo. Por eso, desde hace 5 años trabajamos en el tema junto con la empresa TECSAN, el instituto INGEBI, del CONICET, y las cátedras de Fertilidad y Fertilizantes y de Química Inorgánica y Analítica de la FAUBA. Esto nos permite analizar un mismo ensayo desde diferentes puntos de vista y escalas”, señaló el investigador.

Marca personal

Behrends Kraemer aclaró que al trabajar con residuos, realizan controles muy detallados. “Para evitar riesgos, hay que conocer en profundidad con qué material empezamos y con qué lo mezclamos. Seleccionamos los residuos y descartamos los que poseen metales pesados u otros materiales tóxicos. Probamos diferentes mezclas, proporciones y cultivos. También monitoreamos los impactos superficiales y subsuperficiales a corto y largo plazo”.

Por otro lado, el investigador indicó que un problema de la gestión de volúmenes elevados de residuos industriales es que contienen hasta un 80% de agua. “Por eso, estamos diseñando sistemas para evaporar el agua cerca de donde se originan y facilitar el transporte. En este sentido, estamos comenzando a trabajar en secaderos especiales que funcionan como invernáculos gigantes con robots que miden la humedad del residuo y lo revuelven para que se seque de forma homogénea. Aunque parece sencillo, es complejo y costoso”.

El suelo de nuestra vida

A futuro, otro de los objetivos del proyecto es transformar zonas con suelos degradados en unidades productivas agroforestales. Sobre los suelos artificiales se busca producir cultivos energéticos como caña de castilla y pasto elefante, especies forestales como el eucalipto, el álamo y el sauce, y cultivos de grano como soja y maíz. Además, la idea es incluir diferentes especies de árboles nativos.

Para finalizar, Filipe remarcó que sin suelos sanos no sería posible respirar, alimentarnos o tomar agua. “El suelo es como un reactor biogeoquímico que provee alimento, purifica el agua y el aire, y secuestra gases de efecto invernadero. Está un poco olvidado, pero de la mano de las ciencias ambientales se lo volvió a mirar de otras formas y a revalorizar sus múltiples funciones y servicios ecosistémicos”. (Sebastián M. Tamashiro / SLT-FAUBA)

Instituto de Nanociencia y Nanotecnología tendrá un nuevo edificio en el Centro Atómico Constituyentes

Geopolítica del petróleo: cuáles son los países con las mayores reservas

Comienza en 2024 las pruebas del nuevo drone lanzado desde cazas LongShot

De acuerdo a lo anunciado por General Atomics, la empresa se prepara para dar inicio a la fase de pruebas de vuelo del programa de drones lanzados desde cazas LongShot de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA) de los Estados Unidos. Esta iniciativa, que se puso en marcha en el año 2020, otorgó a compañía estadounidense un contrato competitivo para desarrollar el concepto impulsado desde DARPA relacionado con operaciones de combate aéreo disruptivas, mediante la demostración de un vehículo aéreo no tripulado (UAV) capaz de portar misiles aire-aire. El objetivo principal de este concepto es aumentar considerablemente el radio de combate y la efectividad en misiones de los cazas de cuarta generación y su armamento.

En los últimos tres años, General Atomics ha trabajado en una variedad de diseños de vehículos para optimizar su rendimiento y se encuentra en la fase final de diseño antes de las pruebas de vuelo programadas para 2024. Estas pruebas tienen como finalidad validar las características básicas de manejo del vehículo y sentar las bases para el desarrollo y pruebas futuras. Por su parte, el objetivo del programa LongShot es demostrar la capacidad de un vehículo no tripulado lanzado desde el aire en su empleo de armamento aire-aire, además de su efectividad en misiones específicas.

Mike Atwood, Vicepresidente de Programas de Aeronaves Avanzadas en GA-ASI, afirmó que “Las pruebas de vuelo servirán para confirmar la validez de los diseños digitales que hemos perfeccionado a lo largo del proyecto.”

Originalmente, General Atomics fue una de las tres empresas, junto a Northrop Grumman y Lockheed Martin, para proveer a DARPA de un diseño preliminar del futuro concepto LongShot a principios del año 2021, como parte de la Fase 1 del programa. No obstante, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa en la sucesivas fases del proyecto adjudicó únicamente a General Atomics el desarrollo de las siguientes etapas 2 y 3.