En 2025, y si nadie patea en contra, volvemos a poner en órbita satélites de telecomunicaciones argentinos ARSAT, los SG. Es muy probable que haya patadas en contra. Pero también es probable que esta vez no nos afecten tanto.

Juan Aurelio, subgerente de Operaciones Satelitales de la empresa estatal de telecomunicaciones, anunció el lanzamiento probable del ARSAT SG-1 en una conferencia dictada el jueves 10 de agosto en el Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina (

IUDPT).

El funcionario afirmó que “el nuevo desafío de ARSAT es brindar conectividad de Internet a los hogares vía satélite”. Anticipó que, con ese propósito, la fecha de lanzamiento del ARSAT SG-1 a su órbita geoestacionaria (GEO), a 35.786 kilómetros de distancia de nuestro planeta, está prevista para el primer trimestre de 2025, cuando hasta hace unos meses se hablaba de mediados de ese año.

Aurelio señaló que la capacidad de servicio de conectividad de este satélite de segunda generación será de 70 gigabits por segundo, a raíz del “cambio de frecuencia a la Banda Ka (porción del espectro electromagnético), con un rango de 27,5 a 31 gigahertz. Esta frecuencia permite la transmisión de grandes cantidades de datos, gracias a que cuadruplica el ancho de banda, por un viejo principio físico de las telecomunicaciones electromagnéticas: a mayor frecuencia de onda, mucho mayor ancho de banda.

Dicha Banda Ka, por ejemplo, es la que utiliza, en órbita GEO, la serie de satélites británicos Inmarsat-5 para brindar servicios a Europa, Medio Oriente, África, Asia, la zona del Pacífico y el Oeste de América del Norte. En órbita terrestre baja (LEO), hace lo propio el ya afamado sistema Starlink de SpaceX.

La contra de las bandas de muy alta frecuencia, como la Ku y particularmente la Ka, es que la humedad de la baja atmósfera no les resulta tan transparente y disminuye la intensidad de la señal. En zonas lluviosas, como los subtrópicos y trópicos boscosos, funciona mucho mejor una banda de baja frecuencia, como la C, una de las que usa el ARSAT-1, pero a costa de una disminución drástica del ancho de banda.

La adopción por ARSAT de bandas de gran frecuencia es un modo realista de adecuarse a dos circunstancias adversas: la primera es que la Ka está menos «colonizada» por otros satélites de telecomunicaciones, y por ende hay menos posibilidades de interferencia con las antenas de estos. La otra es simplemente geográfica: la Argentina es desértica en el 66% de su superficie, y la población más dispersa y con menos acceso a telecomunicaciones está en esos sitios poco poblados, pero con cielos muy transparentes a las microondas de alta frecuencia.

El experto agregó que la mayor capacidad de servicio del ARSAT SG-1 también se logra mediante “la

reutilización de la frecuencia ocho veces”. Esta reutilización de frecuencias es la que particularmente define las características técnicas de los satélites de alto rendimiento, también conocidos por sus siglas HTS, (por High Throughput Satellites). El modo de ejemplificarlo es términos electromagnéticos es casi imposible, pero si Ud. peina canas como yo, equivale a meter ocho cartas en el mismo sobre, pero sin que abulte más y sin tener que ponerle más estampillas.

Para concluir, el subgerente de Operaciones de ARSAT también adelantó que recién

“se está terminando la definición del satélite SG-2”, cuya construcción había sido anunciada el año pasado. Según explicó, el objetivo es combinar el servicio de broadcast de señales de TV y conectividad en la banda Ku y de Internet de alta velocidad en zonas alejadas de las redes de fibra en la banda Ka. Ése parece condenado a ser un aparato muy multipropósito.

El «broadcast» es emisión unilateral, desde el satélite a los usuarios, o a las redes terrestres urbanas de fibra óptica que sirven a números generalmente muy altos de usuarios. El tránsito de información conserva mayormente esa dirección. Pero en Internet, donde el flujo de información es de ida y vuelta entre usuario y satélite, la alta velocidad satelital es, por decirlo suavemente, bastante relativa.

Hay lo que se llama «tiempo de latencia», la demora entre emisor y receptor que complica una conversación normal por teléfono, y que en videojuegos impone pausas de segundos entre instrucciones y su ejecución. El «tiempo real» y el satélite GEO se llevan no muy bien. Si te tienen que operar del cerebro roboticamente y desde otro país, pedí que el cirujano y el robot tengan comunicación por fibra óptica.

Las latencias molestas suceden porque el satélite está a 35.786 km. sobre la vertical de un mismo punto que cae sobre el ecuador terrestre, equiparaba a la altura de un triángulo rectángulo. A eso hay que añadir la distancia por tierra entre el usuario y ese punto, lo que da la base, y calcular la hipotenusa del triángulo resultante entre esos dos puntos terrestres y el satélite, allá en las alturas, a tres Tierras de distancia de la Tierra. Esa diagonal es la distancia real entre satélite y usuario, en línea recta.

Ud. me dirá que es una explicación que supone que la Tierra es plana. Lo admito, nadie es perfecto. Pero nos entendemos.

Aún si el SG-2 heredan las longitudes geográficas bastante favorables de los ARSAT 1 y 2, las diagonales de distancia real son rectas de 50 o 60.000 km entre usuario y satélite, que son relativamente cortas en el NOA o el NEA, pero que se van alargando cada vez más hacia la Patagonia y el Sur. Esas diagonales imponen esperas largas. No importa que la velocidad de las distintas bandas de microondas, sean Ku o Ka, sea siempre la misma, la de la luz visible, el límite máximo «de velocidad de tránsito» en el Universo. Rige tanto para objetos con masa como para ondas electromagnéticas e información.

Ésta es la causa por la que los satélites geoestacionarios, las instalaciones industriales más alejadas de nuestro planeta, son una solución perfecta para las comunicaciones de los sitios geográficamente aislados, adonde es demasiado caro llegar por tierra y con fibra óptica, acortando distancias.

En un país como el nuestro, con 2,78 millones de km2 (el 8vo en el mundo por superficie) y grandes obstáculos geográficos (cordilleras, serranías, grandes desiertos), sin satélites geoestacionarios propios no hay comunicaciones para la población rural agrupada y dispersa. Una punta del país no sabe qué está pasando en la otra.

Por esta misma causa, ARSAT debutó en 2006 como una empresa puramente satelital, pero rápidamente encaró el problema de unir ciudades y pueblos a través de la REFEFO, Red Federal de Fibra Óptica. Y es que la distancia terrestre a cubrir entre emisores y receptores es menor si se saca el satélite de la ecuación. El ancho de banda de cualquiera de estos extraños cables de vidrio ultrapuro de ARSAT en los tramos troncales de su red es incomparablemente mayor que el de la suma de todos los satélites geoestacionarios de todos los países.

Entre los dos años entre 2012 y 2014 ARSAT desplegó tanta fibra óptica como Telefónica Argentina desde 1990, y del doble de ancho de banda. Hoy la REFEFO mide unos 36.000 km. Fue íntegramente financiada con el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, que se paga con un impuesto de un 1% a los prestadores de servicios de Internet que usan la REFEFO, con los multimedios y las empresas extranjeras de telecomunicaciones a la cabeza.

La charla de Aurelio sucedió en el marco del ciclo de conferencias abiertas del Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina (IUDPT). En esta ocasión, participaron el presidente de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) y fundador del IUDPT, Guillermo Gómez Galizia, el rector del IUDPT, Mariano Álvarez, junto con el cuerpo directivo del instituto universitario, docentes, estudiantes y miembros de la comunidad.

Los ARSAT SG son artefactos tecnológicamente muy modernos, con motores de ascenso y «thrusters» de posicionamiento y apuntamiento de tipo eléctrico. En lugar de propelentes líquidos que arden y se vaporizan, usan la electricidad generada por unas placas fotovoltaicas verdaderamente majestuosas, por superficie, para expeler átomos ionizados de un gas noble de alta masa, como el argón o el kriptón.

Esto no alarga su vida útil en órbita: no tiene sentido que un satélite geoestacionario dure mucho más de 15 años, porque los daños causados en sus equipos de comunicaciones por la feroz radiación solar a 35.786 km. de altura se acumulan después de tanto tiempo de exposición. Pero al no tener que llevar combustibles líquidos (y pesados), se libera una gran cantidad de masa que se puede aprovechar para cargas útiles -en este caso, equipos de telecomunicaciones- de mayor tamaño y potencia, y mejores prestaciones.

En este sentido, los SG son el equivalente de lo que habrían sido los satélites ARSAT 5 y 6, de haberse continuado con la agenda de desarrollo y lanzamiento de aparatos cada vez más poderosos y avanzados, uno cada dos años, y todos ellos pagados por la recaudación de los que ya están en órbita. Era un plan con una ley propia (la 27.208(2015) pero se discontinuó en 2016 sin que el gobierno de Mauricio Macri se calentara en hacerlo por decreto, lo que ya de suyo habría sido ilegal.

En lugar de los ARSAT 3, 4, 5 y 6 el ministro de Telecomunicaciones Jorge Aguad habilitó 26 satélites europeos y norteamericanos a dar servicio en Argentina. Con esto mandó al muere el despliegue geoestacionario del país, también a decenas de proveedores argentinos de componentes o ingeniería satelital, y la firma que estuvo al borde de la quiebra fue INVAP, que tenía un 50% de su capital de trabajo dedicado al desarrollo, construcción y testeo de los satélites ARSAT.

Según soplan los vientos, cosas así pueden volver a suceder.

Por algo INVAP, en forma precavida, hizo este desarrollo en colaboración con la gigante aeroespacial TAI (Turkish Aerospace Industries), que sabe lo que quieras de satélites en órbita baja y de aviones, pero no de geoestacionarios. Ambas firmas formaron una «joint venture» llamada GSAT-COM, dedicada únicamente a diseño y construcción de geoestacionarios.

Si el nuevo gobierno argentino que se elija en Octubre se niega nuevamente a comprar satélites argentinos, otros países sí lo harán.

Esta vez no nos agarran sin perro.

Daniel E. Arias

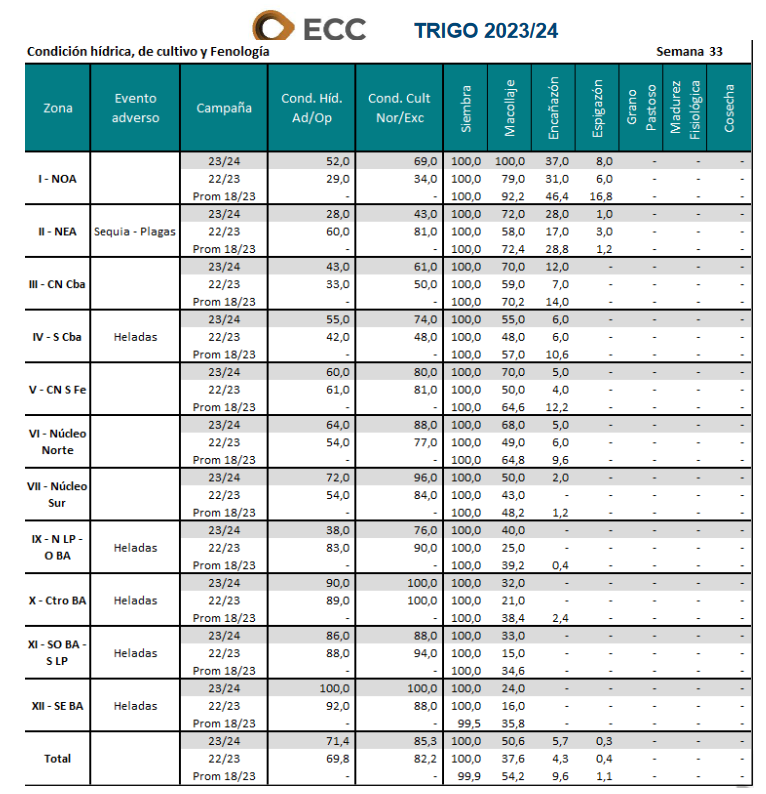

El documento oficial no incluye a la cebada –el otro gran cereal de invierno que requiere una importante inversión en fertilización– y menciona al maíz, pero no explica cómo se aplicará el programa en el caso del cultivo estival.

En total, el programa contempla un monto máximo por realizar de 8900 millones de pesos, una cifra que, considerando el tipo de cambio de mercado (“contado con liquidación”), es equivalente actualmente a menos de 15 millones de dólares.

El documento oficial no incluye a la cebada –el otro gran cereal de invierno que requiere una importante inversión en fertilización– y menciona al maíz, pero no explica cómo se aplicará el programa en el caso del cultivo estival.

En total, el programa contempla un monto máximo por realizar de 8900 millones de pesos, una cifra que, considerando el tipo de cambio de mercado (“contado con liquidación”), es equivalente actualmente a menos de 15 millones de dólares.

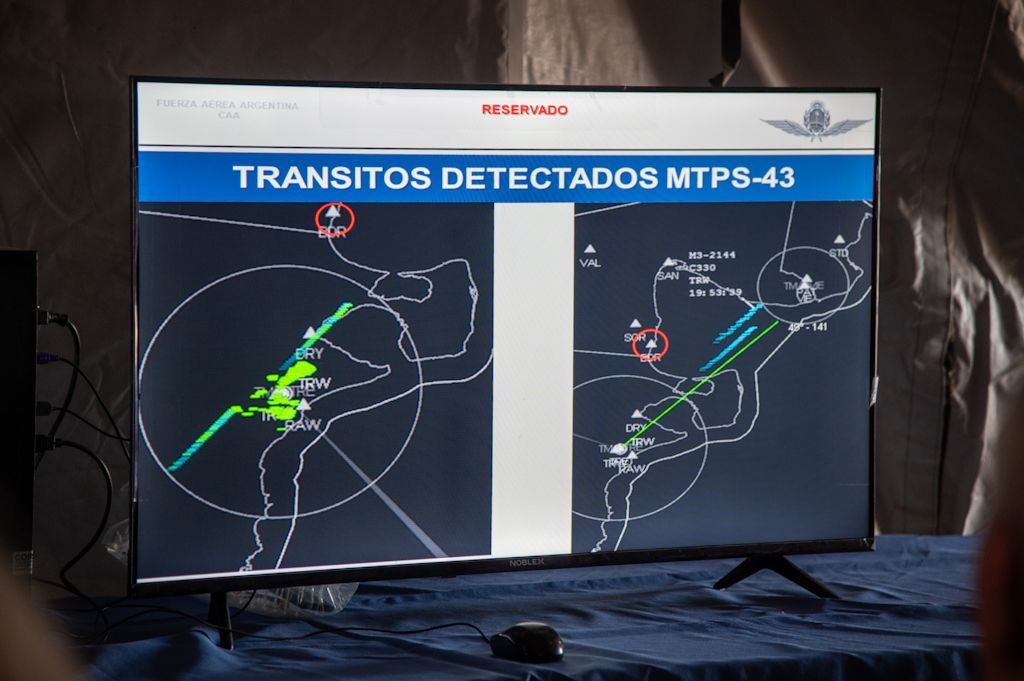

A su turno Isaac, expresó: “Teníamos una deuda que era el litoral marítimo y con este radar modernizado por INVAP vamos a poder tener más presencia en esta región, la verdad que uno veía el país hace un tiempo y realmente es un cambio tremendo el que hemos realizado con respecto a la vigilancia del espacio”.

Y continuó: “Seguiremos al norte ahora con los radares de Tostado y Mercedes, pero en esta segunda etapa ya empezamos a mirar al sur, que es tan importante y estaba tan desatendido, empezaremos con una cobertura entre Río Grande, Gallegos y Trelew para empezar a completar la visión en la parte más austral del país.”.

El radar MTPS-43 posee un alcance de 200 millas náuticas y es el resultado del proceso de modernización del Radar Táctico 3D TPS-43 producido por Westinghouse en Estados Unidos, el cual había sido adquirido por la Fuerza Aérea Argentina.

La actualización realizada por INVAP consistió en el reemplazo de componentes obsoletos con partes modernas en lo que respecta a la electrónica central, consolas y operación remota. Estas partes fueron totalmente rediseñadas y son funcionalmente equivalentes, lo que permite que este radar no solo sea integrado en el sistema de defensa nacional y operado de forma remota, sino que, también, permite prolongar su vida útil por un lapso de por lo menos 15 años.

A su turno Isaac, expresó: “Teníamos una deuda que era el litoral marítimo y con este radar modernizado por INVAP vamos a poder tener más presencia en esta región, la verdad que uno veía el país hace un tiempo y realmente es un cambio tremendo el que hemos realizado con respecto a la vigilancia del espacio”.

Y continuó: “Seguiremos al norte ahora con los radares de Tostado y Mercedes, pero en esta segunda etapa ya empezamos a mirar al sur, que es tan importante y estaba tan desatendido, empezaremos con una cobertura entre Río Grande, Gallegos y Trelew para empezar a completar la visión en la parte más austral del país.”.

El radar MTPS-43 posee un alcance de 200 millas náuticas y es el resultado del proceso de modernización del Radar Táctico 3D TPS-43 producido por Westinghouse en Estados Unidos, el cual había sido adquirido por la Fuerza Aérea Argentina.

La actualización realizada por INVAP consistió en el reemplazo de componentes obsoletos con partes modernas en lo que respecta a la electrónica central, consolas y operación remota. Estas partes fueron totalmente rediseñadas y son funcionalmente equivalentes, lo que permite que este radar no solo sea integrado en el sistema de defensa nacional y operado de forma remota, sino que, también, permite prolongar su vida útil por un lapso de por lo menos 15 años.

Este radar se suma a los ya instalados durante esta gestión en Villaguay, Entre Ríos, y Río Grande, Tierra del Fuego, y próximamente los que se ubicarán en Tostado; Santa Fe y Mercedes, Corrientes.

En la actualidad, nuestro país cuenta con un plantel de profesionales y técnicos líderes en la región en lo que respecta a tecnología radar. Asimismo, la fabricación de radares genera un encadenamiento productivo con PyMES nacionales y un círculo virtuoso entre profesionales, investigadores e investigadoras, tecnólogos y tecnólogas, tanto civiles como de las Fuerzas Armadas.

Es importante destacar que INVAP permite la formación de recursos humanos altamente calificados con conocimientos y habilidades específicas necesarios para llevar a cabo el desarrollo de los proyectos además de generar un esquema de trabajo sinérgico con la Fuerza Aérea Argentina.

Estuvieron presentes el jefe de Gabinete de la cartera de Defensa, Héctor Mazzei; secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo; el jefe de la Armada, almirante Julio Horacio Guardia; y el jefe del Ejército, teniente general Guillermo Olegario Pereda.

Sistema Nacional De Vigilancia Y Control Aeroespacial (SINVICA)

El 14 de octubre de 2004 el presidente Néstor Kirchner firmó el Decreto 1407/2004 cuyo objeto fue la aprobación del Sistema Nacional De Vigilancia Y Control Aeroespacial (SINVICA) con el objetivo de efectuar el control de todos los movimientos aéreos en el espacio aéreo de jurisdicción nacional, incluidos los provenientes desde y hacia países vecinos. De esta manera, se avanzó en el cumplimiento de las tareas de la Defensa Aeroespacial y se contribuyó a prestar un eficiente servicio de Tránsito Aéreo.

La importancia del SINVICA radica no sólo en que favorece el cumplimiento de misiones de la Fuerza Aérea Argentina y del Ministerio de Defensa, sino también en que impulsa la industria nacional con base tecnológica.

Este radar se suma a los ya instalados durante esta gestión en Villaguay, Entre Ríos, y Río Grande, Tierra del Fuego, y próximamente los que se ubicarán en Tostado; Santa Fe y Mercedes, Corrientes.

En la actualidad, nuestro país cuenta con un plantel de profesionales y técnicos líderes en la región en lo que respecta a tecnología radar. Asimismo, la fabricación de radares genera un encadenamiento productivo con PyMES nacionales y un círculo virtuoso entre profesionales, investigadores e investigadoras, tecnólogos y tecnólogas, tanto civiles como de las Fuerzas Armadas.

Es importante destacar que INVAP permite la formación de recursos humanos altamente calificados con conocimientos y habilidades específicas necesarios para llevar a cabo el desarrollo de los proyectos además de generar un esquema de trabajo sinérgico con la Fuerza Aérea Argentina.

Estuvieron presentes el jefe de Gabinete de la cartera de Defensa, Héctor Mazzei; secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo; el jefe de la Armada, almirante Julio Horacio Guardia; y el jefe del Ejército, teniente general Guillermo Olegario Pereda.

Sistema Nacional De Vigilancia Y Control Aeroespacial (SINVICA)

El 14 de octubre de 2004 el presidente Néstor Kirchner firmó el Decreto 1407/2004 cuyo objeto fue la aprobación del Sistema Nacional De Vigilancia Y Control Aeroespacial (SINVICA) con el objetivo de efectuar el control de todos los movimientos aéreos en el espacio aéreo de jurisdicción nacional, incluidos los provenientes desde y hacia países vecinos. De esta manera, se avanzó en el cumplimiento de las tareas de la Defensa Aeroespacial y se contribuyó a prestar un eficiente servicio de Tránsito Aéreo.

La importancia del SINVICA radica no sólo en que favorece el cumplimiento de misiones de la Fuerza Aérea Argentina y del Ministerio de Defensa, sino también en que impulsa la industria nacional con base tecnológica.