- Empresas locales promueven el uso de renovables, la generación distribuida y la democratización de la energía, mientras reducen las tarifas.

Desde la autogeneración de energía mediante paneles solares en la localidad de Armstrong, provincia de Santa Fe, hasta un proyecto de estudiantes y profesores para abastecer su escuela de energía solar, pasando por la construcción de termotanques solares por una empresa: iniciativas locales en Argentina muestran que la sociedad puede ser partícipe activo del camino hacia un esquema energético renovable.

Actualmente, el 84% de la energía que se utiliza en Argentina se produce a partir de gas natural y petróleo, combustibles fósiles cuya producción y uso impulsan el calentamiento global y pueden causar otros impactos nocivos sobre los ecosistemas, las sociedades y la salud. La generación energética está concentrada en un puñado de grandes empresas, las cuales exigen incentivos y subsidios al Gobierno para invertir en el sector energético.

Iniciativas como las de Argentina, por otro lado, presentan una forma de reducir la concentración y centralización del sistema, como ejemplos de lo que se conoce como generación distribuida. Esta autogeneración, que suele recurrir a fuentes renovables, está destinada a apoyar el consumo local o incluso doméstico, pero también puede apuntar a la inyección de excedentes en redes más amplias, permitiendo que los tradicionales compradores de energía se conviertan en generadores.

De acuerdo al último informe de generación distribuida que elabora la Secretaría de Energía, el país cuenta con 1.167 proyectos de autogeneración que ya completaron su instalación. Son 21.2MW de potencia instalados y conectados a la red con medidores bidireccionales, que permiten contar la energía que entra y sale a la red.

Pablo Bertinat, director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), explicó que los proyectos de desconcentración de la energía generan efectos virtuosos. “Permiten que la política energética, es decir el estudio sobre cómo utilizar la energía para mejorar la calidad de vida de la población, se pueda realizar también a nivel municipal, lo cual por ahora es algo inexistente y genera un fuerte incentivo a la participación y a la democratización”.

Pero además, la generación distribuida no requiere grandes inversiones para evacuar la energía mediante líneas de transporte, porque justamente se trata de generación local para consumo local. Por eso, ofrece una solución particularmente útil para algunos de los problemas actuales de Argentina, como la pobreza energética y una red de transmisión eléctrica saturada, que frenan las inversiones en proyectos de energías renovables.

Pioneros en la transición

Armstrong es una pequeña localidad de la provincia de Santa Fe que cuenta con unos 15 mil habitantes. Es una ciudad muy dependiente de la producción agrícola y de actividades relacionadas, como por ejemplo la fabricación de maquinaria agrícola y los talleres de reparación de implementos.

Allí, el servicio eléctrico es brindado por la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos, que cuenta con 5 mil asociados y unos 6500 medidores eléctricos. Según la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), estas organizaciones suministran electricidad al 17% de la población del país.

La Cooperativa de Armstrong presentó en 2013 ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación un proyecto para instalar paneles fotovoltaicos y de esa forma generar su propia energía eléctrica, en lugar de adquirirla del sistema conectado nacional.

El proyecto fue aceptado en 2015 y se conformó un consorcio público-privado entre la Cooperativa, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y UTN que recibió un subsidio de parte del Estado nacional. Fue la primera planta fotovoltaica en la provincia de Santa Fe y la primera cooperativa con esta tecnología de generación en Argentina.“Nuestra cooperativa se fundó en 1958 y fue la primera en contar con electrificación rural en el país. Al igual que en aquel momento, con este proyecto también apelamos a la idea de ser pioneros”, cuenta Gustavo Airasca, Jefe de la Oficina Técnica de la Cooperativa.

Desde un comienzo, el proyecto se diagramó en forma conjunta con la comunidad. Se organizaron talleres para explicar de qué se trataba, con mucha participación, recuerda Airasca. “Había preguntas, como por ejemplo si los equipos solares eran resistentes al granizo, qué alcance tenía la potencia instalada, los costos y la vida útil estimada”, agrega.

Se instaló una planta de paneles fotovoltaicos de 200 kilovats (kv) de potencia a partir de 880 paneles solares y además se colocaron unos 50 equipos con seis paneles solares cada uno en los techos de los usuarios. En el marco de los talleres, los asociados propusieron que el usuario en cuyo techo se colocaran los paneles no cobre un alquiler, sino que el dinero generado por la venta de energía se reinvirtiera para ampliar la planta de renovables. A esos voluntarios se les entregó el título simbólico de “techos pioneros”. Los paneles fueron adquiridos a la firma alemana SMA, Amerisolar (EE.UU.) y LV Energy, radicada en San Luis. En varios casos, la producción de los paneles se realiza en China.La Cooperativa calcula que en 2022 logró ahorrar unos 30 mil dólares en concepto de compra de energía a partir de la autogeneración mediante paneles solaran ver la planta. También hemos hecho jornadas de capacitación“, cuenta Airasca.

Haciendo escuela

Hace diez años, en el marco de unas jornadas de debate acerca de los desafíos ambientales, profesores y estudiantes de la Escuela Pública de Educación Media Nº3 “Antonio Devoto” de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a pensar la idea de poder autogenerar la energía que se consume en el establecimiento mediante paneles solares.

“Estudiamos el tema de la transición energética y en particular la tecnología fotovoltaica. Nos dimos cuenta que la terraza del colegio era un gran lugar para colocar los paneles, porque es muy alta y recibe la luz solar prácticamente todo el día”, explica Luciano Tapia, ex estudiante del colegio que lideró la presentación del proyecto a las autoridades de la ciudad.

El proyecto fue tomando forma de manera conjunta con el equipo docente y se presentó en 2014 ante la Legislatura de la Ciudad para conseguir financiamiento. Se instalaron 200 paneles solares y la escuela se convirtió en el primer establecimiento educativo de nivel medio en Argentina en consumir su propia energía e inyectar el excedente a la red. Actualmente, ocho escuelas de la Ciudad de Buenos Aires cuentan con paneles solares.“Los meses de mayor exposición a la radiación solar son aquellos en donde no se utiliza electricidad en la escuela, porque es verano y no hay clases. Por lo tanto, en mayor medida se puede volcar el recurso a la red pública, que en cambio está muy exigida por el alto consumo estacional”, explica el ex vicedirector de la Escuela, Félix Aban.

Sin embargo, el mayor impacto que tuvo el proyecto fue en el ámbito pedagógico, “La generación distribuida fue el vehículo para que los alumnos se dieran cuenta de que tienen la capacidad de hacer algo con una repercusión práctica”, agrega Aban.

Solución nacional

Energe es una empresa nacional que diseña y fabrica sistemas de captación de la energía solar para calentar agua. “Hace quince años, no llegábamos a producir ocho termotanques por mes. Hoy están saliendo más de 250 termotanques por mes de la fábrica de Mendoza”, cuenta David Soriano, responsable de comunicación de la empresa.

La empresa abastece el mercado local de termotanques solares domésticos e industriales y también exporta a Uruguay y Chile. También cuenta con una línea de negocios de paneles fotovoltaicos. Energe calcula que el 80% de lo que una familia gasta en gas o luz para calentar agua a lo largo del año se lo ahorra con el termotanque solar.

“Como se trata de un mercado relativamente nuevo en el país, solemos hacer hincapié en las ventajas que genera ser ‘el dueño de tu propia energía’. La gente suele preguntar si el termotanque y los paneles funcionan los días nublados y si la energía se puede acumular. Nosotros explicamos que ambas respuestas son positivas”, agrega Soriano.

Luego de 15 años de experiencia en la actividad metalmecánica, Energe fabrica sus propios termotanques solares, mientras que los paneles solares los importa desde Alemania y de China. Ubicada en la localidad de Maipú, Mendoza, la empresa emplea a 78 trabajadores que viven en la zona y busca impulsar la igualdad de género en su fábrica.“Tenemos una política de incentivar la presencia de trabajadoras en áreas en donde normalmente los varones tienen más presencia, como por ejemplo en la planta. Luego de capacitaciones y de la propia experiencia de trabajo, contamos con un plantel de excelentes soldadoras”, cuenta Soriano.

Organizaciones como Naciones Unidas han subrayado la importancia de impulsar las oportunidades y la representación de las mujeres en el sector de las energías limpias, como elemento esencial de una “transición justa” de los combustibles fósiles a las renovables.

Desconcentrar la energía

De acuerdo a cálculos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires, hasta 2050 se podría cubrir hasta el 32% de la demanda eléctrica hogareña mediante la generación fotovoltaica distribuida instalada en los edificios residenciales del país.

Esto implicaría la presencia de energía distribuida en casi 15 millones de hogares para aquel año, con una inversión acumulada de 70 mil millones de dólares.

El aumento de la presencia de renovables y de la generación distribuida debería ir acompañado, de acuerdo a FARN, por “un abanico de iniciativas complementarias como los programas sectoriales de reconversión productiva, medidas para incrementar la eficiencia energética y campañas de concientización”.

Para Pablo Bertinat, tanto la generación de electricidad mediante energía solar de parte de las cooperativas eléctricas como también los paneles en los techos de las casas pueden convertirse en un aporte agregado a la matriz eléctrica nacional.

Pero eso no es todo. “Además del aporte que significan a la generación eléctrica nacional, estos proyectos generan condiciones para una apropiación local de la política energética, lo cual es condición para una democratización sostenible del acceso a la energía”, agrega. (Javier Lewkowicz)

Comentario de AgendAR: La sociedad debe tener claro que estos proyectos individuales o grupales de generacion de energia. No atenderan las demandas de la industria, ni de los hogares en las grandes ciudades. El reemplazo de los combustibles fosiles debera venir por otro lado, pero en el plano individual, son un aporte valioso.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/YB3CCUBRFBHYRINBWIDKSBNMC4.jpg)

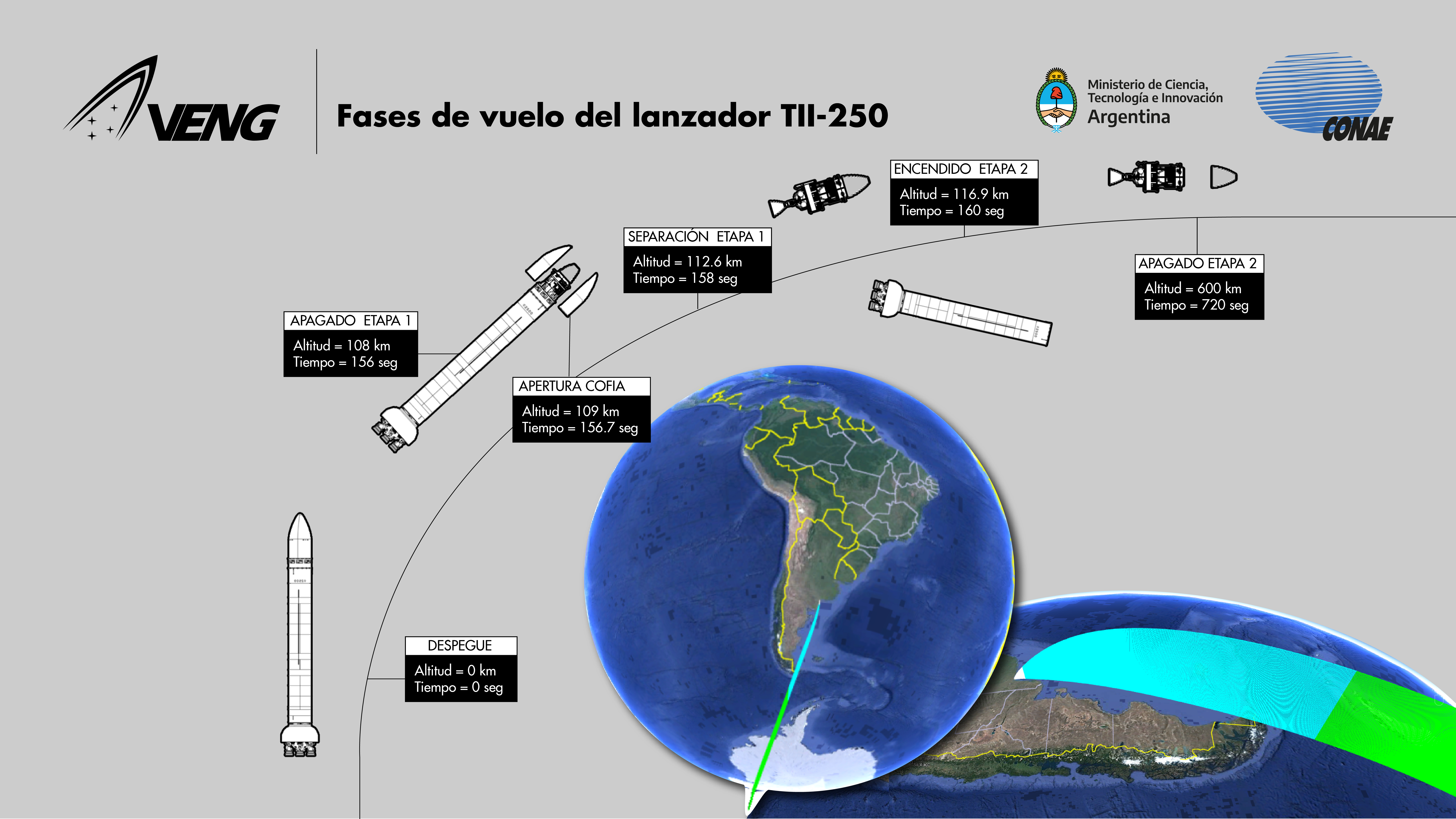

El cohete permitirá colocar en órbita satélites de entre 500 y 750 kilogramos, a una distancia de hasta 600 kilómetros de la Tierra (VENG)

El cohete permitirá colocar en órbita satélites de entre 500 y 750 kilogramos, a una distancia de hasta 600 kilómetros de la Tierra (VENG) El desarrollo del cohete se realiza en los centros espaciales de la CONAE, una parte en el Centro Espacial Teófilo Tabanera (CETT) de la CONAE en Falda del Cañete, Córdoba

El desarrollo del cohete se realiza en los centros espaciales de la CONAE, una parte en el Centro Espacial Teófilo Tabanera (CETT) de la CONAE en Falda del Cañete, Córdoba Los modelos de cohete Tronador II que serán construidos en la próxima década

Los modelos de cohete Tronador II que serán construidos en la próxima década