Reproducimos y comentamos una interesante nota del blog de Carlos Andrés Ortiz, Mgtr. en Desarrollo Económico, sobre la experiencia energetica en la provincia de Misiones y sus lecciones para nuestro país.

.

Sin duda mucho se avanzó si se analiza la realidad actual de esta pequeña y muy pujante provincia, con el cuadro de múltiples y acuciantes necesidades que eran el marco crónico del marginado Territorio Nacional en el cual un destacado grupo de bien intencionados y destacados ciudadanos bregó por la provincialización, teniendo además el gran objetivo de lograr el desarrollo socio económico y la integración efectiva de Misiones con el territorio nacional.

.

El centralismo portuario, de mentalidad unitaria con leve barniz federal y mediocres concepciones de la Defensa Nacional, nos había condenado a la marginación total, sobre todo en épocas de gobiernos liberales / oligárquicos, a los que solo les importó excluyentemente la Pampa Húmeda.

.

Eso era muy acentuado, sobre todo mientras fuimos solo un Territorio Nacional, con el gobernador de turno designado por el Poder Ejecutivo Nacional.

.

Las carencias de infraestructura eran muy acentuadas, en todos los órdenes. El Sector Eléctrico no era una excepción, siendo muy limitado y de muy baja calidad en toda la provincia, e incluso hasta avanzados los años ’60, el servicio se prestaba pocas horas al día en casi todas las localidades, y en la capital provincial, los cortes del servicio eran cosa diaria, por las limitaciones de Potencia Instalada de la pequeña usina, que funcionaba en un galpón cerca del puerto, aproximadamente donde hoy se levanta el monumento al Papa Juan Pablo II.

.

Había otras serias carencias en Misiones: faltaban caminos pavimentados en el propio territorio como tampoco teníamos conexiones asfaltadas que nos conectaran con las otras provincias, y en las prolongaciones del Estero Del Iberá, las Rutas Nacionales 12 y 14 se volvían casi intransitables, con muchos camiones con y sin acoplados enterrados hasta los ejes y bloqueando el camino cuando llovía; el viaje a Capital Federal en ómnibus, como “un gran logro” tardaba 24 horas (antes incluso tardaba bastante más, e incluso más atrás en el tiempo no había servicio directo de Misiones a Buenos Aires), disponiendo la empresa del auxilio de grandes tractores que remolcaban los ómnibus en los tramos de barriales bravos; la Mesopotamia carecía de puentes y túneles que la conectaran con el resto de nuestro amplio territorio, y cruzar el Paraná en balsas era una odisea que demandaba horas e infinita paciencia.

.

Carecíamos de Universidades y de institutos de ese nivel educativo; antes de los años ’60, la importancia relativa de las poblaciones de Misiones se evaluaba si tenían o carecían de escuelas secundarias, que eran muy pocas; según referencias verbales, el sistema sanitario de complejidad se centraba en la capital provincial y poco más, con escasas ambulancias para cubrir toda la provincia y poco o inexistente equipamiento de alta complejidad. La única red de agua potable solo abarcaba el centro (las “cuatro avenidas”) de la capital provincial, brillando por su ausencia en todas las otras localidades.

.

Los aeropuertos de Posadas e Iguazú eran de pistas terradas, lo que limitaba los aviones que pudieran operar, a los robustos DC3 de la Segunda Guerra y luego a turbohélices relativamente pequeños, e incluso en los años ’50, la única conexión aérea con Buenos Aires se hacía utilizando uno o dos hidroaviones cuatrimotores comprados por Argentina como rezagos de la Segunda Guerra, los que debían acuatizar enfrente del pequeño puerto, con riesgos evidentes para abordar y bajar a tierra, lo que incluso costó la vida de un operario de mantenimiento, al que no se pudo auxiliar pues Prefectura solo operaba desde la costa, seguramente por carencia de elementos; y el listado de las limitaciones en aquellos años de más de medio siglo atrás no se agota.

.

Por largo tiempo, las serias carencias energéticas fueron el más negativo factor retardatario del desarrollo socio económico de Misiones. Era conocido que no se podían radicar industrias si no invertían en su propio grupo electrógeno, e incluso los supermercados debían disponer de autogeneración.

.

El Sistema Interconectado Nacional era de muy reducidas trazas, y estaba muy lejos de Misiones, por lo que hasta que estuvo operativa la Hidroeléctrica Yacyretá, era casi utópico pensar integrarnos a ese sistema. Incluso esa gran central, inicialmente no estaba conectada a Misiones, y costó muchas negociaciones que “nos tiraran un cable” con un trafo, en los escasos 60 kilómetros que separan a esa central con Misiones.

.

Con el mismo perfil de unitarismo soberbio y descarnado, el proyecto inicial de la Hidroeléctrica Corpus, no preveía ningún trafo ni interconexión alguna en Misiones, lo cual es aberrante. Cabe señalar cuatro medidas de neto perfil apátrida liberal, que perjudicaron mucho a las provincias alejadas del núcleo geográfico del poder, y en particular a Misiones.

.

A – La desarticulación de la Flota Fluvial del Estado y la desaparición intencional del flete fluvial, este último casi seguro como imposición del Plan Larkin, para incentivar el flete carretero, que se afirmó era una de las condiciones para las instalaciones de fábricas de camiones livianos y medianos en Argentina.

.

B – Los brutales cierres de ramales ferroviarios, esto en dos etapas: la del citado Plan Larkin a fines de los años ’50 y comienzos de los ‘70; y luego el desenfreno neoliberal con cierres masivos de ramales ferroviarios. Con esto Misiones pasó a depender exclusivamente del costoso flete carretero, anulándose también las económicas conexiones ferroviarias para el transporte de pasajeros.

.

C – La eliminación del precio uniforme de los combustibles en todo el territorio nacional, con lo cual las provincias alejadas, como Misiones pasaron a tributar una suerte de “impuesto encubierto a la distancia”.

.

D – La extranjerización de Aerolíneas Argentinas, a cuya consecuencia, de 23 frecuencias semanales, Posadas llegó a tener menos de un vuelo diario; y de aviones en buen estado, se pasó a aviones arrendados en regular estado de conservación y peor mantenimiento, lo cual ocasionó la caída de uno de ellos, con lamentable pérdida de vidas humanas.

.

Volviendo al tema energético, lejos en el tiempo, algunos colonos con mucha iniciativa y conocimientos técnicos, implementaron pequeñas usinas hidroeléctricas para abastecer sus actividades industriales, como los establecimientos procesadores de yerba mate.

.

Pensando en hidroeléctricas mayores para el abastecimiento provincial, posiblemente las primeras y embrionarias acciones fueron intentadas por el muy activo y prolífico gobierno provincial de César Napoleón Ayrault, en años del desarrollismo. A nivel de idea, sin poder avanzar por la falta de líneas de Transmisión, se pensó en una hidroeléctrica lo más cercana posible a Posadas, pero el sur provincial es el menos apto para ese tipo de obras, por ser zona de transición entre las serranías al norte y las planicies al sur.

.

En el contexto de extrema pobreza energética, como una inversión de transición, se compraron cuatro grupos electrógenos Sulzer, de tipo Diesel, montándose una pequeña usina de poco más de 10 MW en Posadas, la que, en comparación con la preexistente, parecía enorme, por lo que en forma grandilocuente fue llamada “super usina”.

.

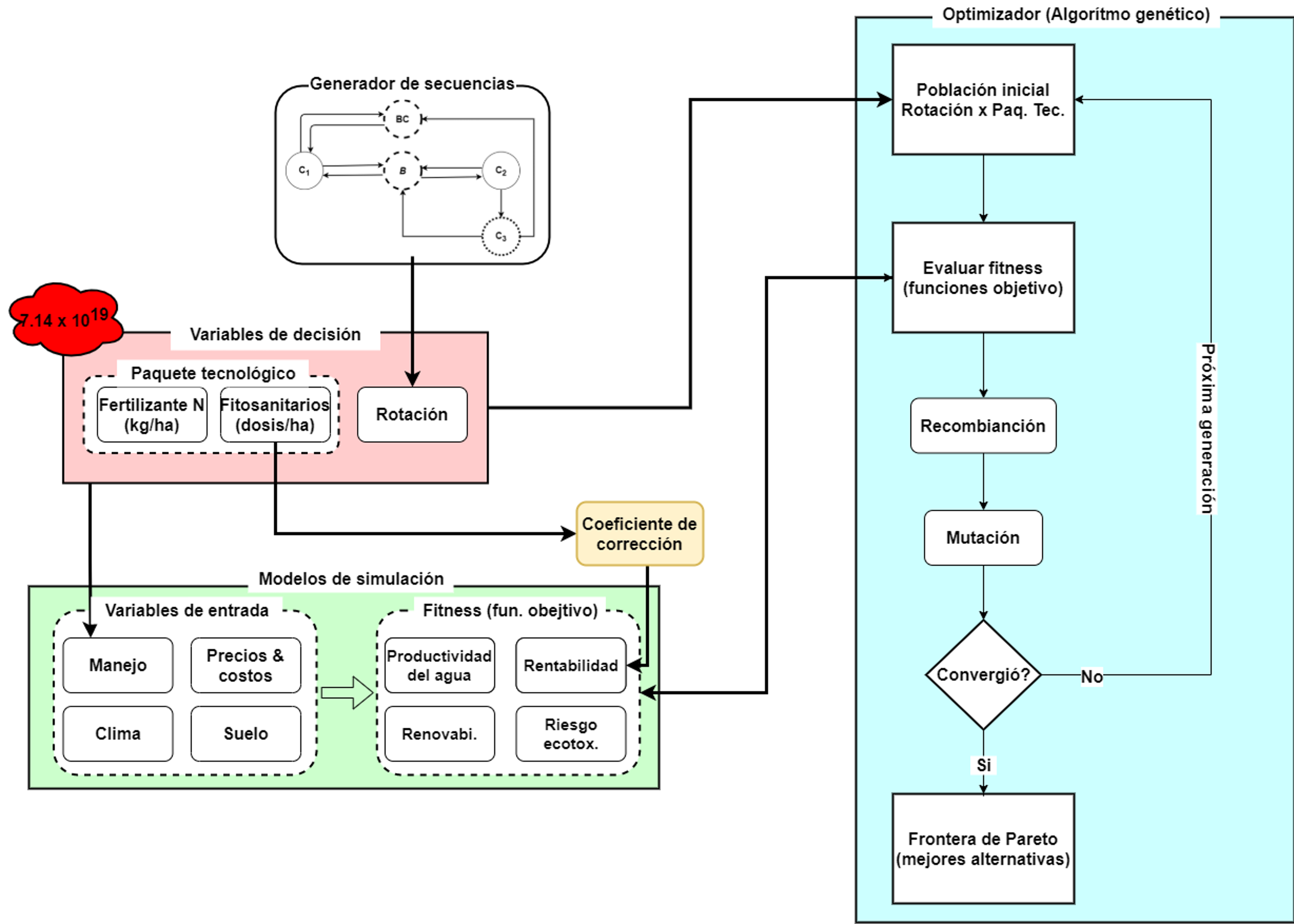

Ya en la segunda mitad de los años ’60, Paraguay consiguió financiación para la Hidroeléctrica Acaray, pero para viabilizarla debía contar con el mercado consumidor, que el por entonces bajo consumo interno de la hermana república, no aseguraba. Fue entonces que -casi providencialmente- Misiones obtuvo financiación blanda para construir el Sistema Interconectado Provincial, que se abasteció con energía hidroeléctrica de ANDE (Paraguay), provista por Acaray. El convenio original aseguraba la provisión de energía eléctrica por 10 años, los cinco primeros en volúmenes crecientes, y los últimos decrecientes hasta cesar por completo.

.

En los cinco primeros años, Misiones debía construir su propia central hidroeléctrica, con cuya energía reemplazaría la provista por Acaray, y a tal efecto en tiempo breve estuvo listo el Proyecto Hidroeléctrico Piray Guazú, que luego sería redenominado Piray Guazú 3.

.

Había plena coincidencia en Misiones, por esos años, en la necesidad y conveniencia de concretar esa obra hidroeléctrica u otra, que abastecería las necesidades eléctricas provinciales de ese momento y del previsible incremento de la demanda de algunos años.

.

Pero la por entonces pequeña economía provincial con su reducido presupuesto de limitados ingresos, resultaba insuficiente para avalar el necesario crédito blando externo que se intentó conseguir. Consecuentemente, se solicitaron los avales del Gobierno Nacional, el cual derivó el tema a la Secretaría de Energía de La Nación.

.

¡Y entonces aparecieron, solapados pero visibles, los múltiples tentáculos al servicio de los poderosos intereses vinculados con la termogeneración, los cuales involucran no solo los lobbies de sector petrolero (por entonces vinculado a las importaciones de crudo, ante la insuficiencia de la producción nacional para abastecer todo el mercado interno)!

.

También de algún modo, fueron y son omnipresentes, los intereses vinculados a las cuantiosas operaciones de importaciones de equipos termoeléctricos y sus repuestos, a los costosos fletes de los combustibles, así como los servicios de especialistas energéticos, importadores y otros, vinculados o dependientes del mantenimiento de la preeminencia de la generación termoeléctrica (la que quema petróleo, gas o carbón).

.

Bajo el argumento de buscar mayor eficiencia al invertir en una hidroeléctrica, la Secretaría de Energía de la Nación, exigió sucesivamente nuevos estudios, lo cual insumió valioso tiempo, en el cual bien pudo estar construida el Proyecto Piray Guazú original, el cual se habría pagado solo con su generación.

.

De esa forma se completaron sucesivamente siete proyectos hidroeléctricos, en un proceso de esfuerzos que pude conocer directamente, trabajando en la Gerencia Técnica de la Dirección General de Electricidad, en la cual, con esfuerzos y capacidades técnicas, se suplía la escasez de recursos y de tecnología. Por ejemplo, los planos que hoy se hacen computarizados, eran dibujados a mano.

.

El séptimo proyecto, el de Urugua-Í resultó ser el de mayor potencia factible de construirse en los muchos cursos de agua interiores de esta provincia, bendecida por la naturaleza con ese abundante recurso.

.

Se formó una comisión tripartita, con representantes de la Secretaría de Energía de la Nación (SEN), EMSA (la empresa eléctrica provincial) y la Dirección General de Construcciones Eléctricas (DGCE, esta última con tres componentes, los experimentados ingenieros Robin y Lombardini, y quien suscribe).

.

El objetivo de máxima que teníamos era aprobar las construcciones de dos hidroeléctricas, Urugua-Í y Piray Miní 2 – llamado cruce Ruta 20. EMSA tenía mentalidad pro termoeléctrica, al igual que los altos niveles de la Secretaría de Energía, buscando la aprobación de instalar un ciclo combinado de 60 MW (el primero en Argentina de esa tecnología), y otro térmico de mayor potencia.

.

Después de largas y ríspidas jornadas, se logró imponer el proyecto Urugua Í, pero no el Piray Miní 2, el cual se reemplazó por el ciclo combinado, del cual jugó a su favor que podría instalarse en el corto plazo. Ya antes, se habían instalado en Posadas dos turbinas de gas (de muy altos consumos), una Braun Boveri usada, de poco más de 10 MW teóricos, y después una nueva, Hitachi, de 20 MW, que pronto resultarían insuficientes ante el crecimiento de la demanda eléctrica provincial.

.

Luego de esas arduas negociaciones, pese a aprobarse Urugua-Í, en un informe posterior de la SEN, por un supuesto “error”, se omitió incluir a Urugua Í, lo cual fue reclamado formalmente por la provincia.

.

El Plan Energético Provincial fue aprobado en 1980, pero el tiempo seguía pasando, jugando con ello a favor de los equipos térmicos, de más rápida instalación, pero costos operativos mucho mayores.

.

Con la vuelta de la democracia, el gobernador Barrios Arrechea logró comenzar Urugua-Í, en 1985.

.

Esta hidroeléctrica, de 116 MW de potencia, tenía una capacidad equivalente al 120 % de la demanda provincial al momento de su aprobación, y con su puesta en funcionamiento, logró terminar con el monopolio termoeléctrico, de costosa generación, que incluía altos costos paralelos, como los del transporte de combustible, de 1.000 Km en camiones.

.

Alrededor del año 2000 se estudió el 8º proyecto hidroeléctrico en cursos de agua interiores, en este caso el Túnel del Urugua-Í, que aportando caudal permitirá triplicar la Generación Media Anual de esa hidroeléctrica, proyecto que el gran experto mundial de generación hidroeléctrica, el Dr. Ing. Giovanni Lombardi, consideró totalmente factible.

.

Antes, se había comenzado a construir la mega hidroeléctrica binacional Yacyretá, proceso que tuvo muchos avatares y demoras, siendo evidente que hubo intereses creados que pretendían dejar la obra sin terminar, sin las obras necesarias en ambas márgenes como las defensas costeras y otras de tipo urbanístico, por lo cual funcionaba a una cota 5 o 6 metros menor, lo que produjo desgaste acelerado de las turbinas por el fenómeno de cavitación.

.

Con la derrota electoral del neoliberalismo en 2003, el nuevo gobierno tomó la decisión de terminar Yacyretá incluyendo un amplio plan de mejoras urbanísticas muy acentuadas en las localidades vinculadas a la nueva cota del río, en ambas márgenes, lo cual se hizo exitosamente, pasando la central a generar a la cota de diseño, y las transformaciones de Posadas, Encarnación y otras localidades en ambas márgenes, fueron muy positivas, concretándose obras que de otra forma tal vez nunca se habrían concretado…ni soñado.

.

El mérito principal de esa exitosa terminación, correspondió al entonces Ministro de Planificación, Arq. Julio De Vido, y al Director Ejecutivo de Yacyretá, Arq. Oscar Thomas, quienes claramente se sobrepusieron a las presiones del establishment termoeléctrico, que sutilmente pretendía dejar inconclusa la monumental obra, y a las localidades vinculadas sin las necesarias compensaciones en infraestructura.

.

Pero el establishment ultra conservador que tras bambalinas busca impedir el desarrollo, castiga con persecuciones a quienes no se allanan a sus presiones, costándole encarcelamientos claramente vengativos, a los dos responsables de la exitosa terminación de Yacyretá.

.

Entre muchas iniciativas positivas concretadas recientemente, cabe destacar la inversión en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Posadas, restando instalar la manga de acceso y otras mejoras menores; siendo además muy importante que hayamos vuelto a tener un puerto operativo en esta capital y el renacimiento de los fletes fluviales, lo que tiene enorme importancia estratégica y gran potencial multiplicador.

.

Faltan completar las autovías, en los tramos Paso De Los Libres – San José, terminar el tramo parcialmente hecho de San José – Posadas, y completar lo restante del largo tramo Posadas – Iguazú. Pero la gran obra a concretar, es la Hidroeléctrica Corpus, que asegurará la provisión por largo tiempo, de Energía de Base, económica, limpia, y con gran efecto multiplicador, incluyendo en ello las importantes regalías que debe percibir esta provincia.

.

Claro que habrá que enfrentar al poderoso lobby pro termoeléctrico, el cual tiene como funcionales fuerzas de choque, a entusiastas y desinformados ecologistas, además de militantes difusores del ecoterrorismo, como son los ecólatras y puntuales ecópatas proclives a acciones de fuertes impactos mediáticos, en las que la verdad y las fundamentaciones sólidas brillan por sus ausencias.

.

¡Pero el desarrollo socio económico bien vale el esfuerzo para concretar esta muy importante obra, de gran significación geopolítica, social y económica!

.

MGTR. CARLOS ANDRÉS ORTIZ

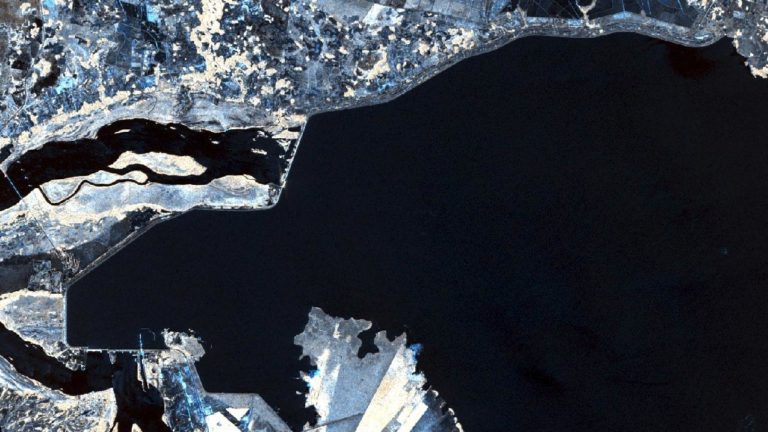

La increíble red interna de ríos y arroyos de Misiones, tan subexplotada a fecha de hoy.

Carlos Andrés Ortiz

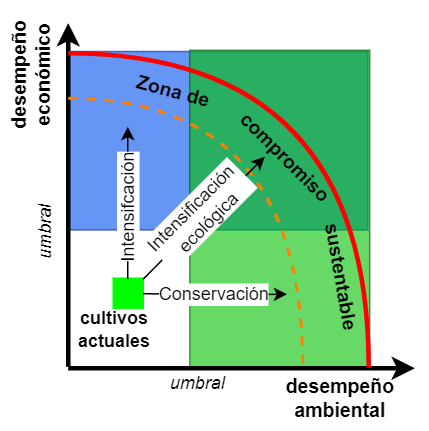

Opinión de AgendAR: El texto que antecede a este comentario es un buen resumen de la historia energética misionera, pero también una metáfora de la del resto del país desde la posguerra a hoy. Eso, a condición de que el lector reemplace mentalmente la fuente más evidente y desaprovechada de electricidad limpia y de base de Misiones (el agua) con la del resto de la Argentina e igualmente desaprovechada (el átomo).

Electricidad «de base» significa disponible a potencia nominal (es decir máxima) del equipo generador 24×7 todo el año, deducido el tiempo de reparaciones o mantenimiento. No es lo típico de las fuentes intermitentes, como el sol, o de las intermitentes y además impredecibles en tiempo real, como el viento.

A diferencia del país, árido en el 70% de su superficie y con pocos grandes ríos aprovechables por caudal, caída o ambas cosas, Misiones es la provincia potencialmente más hidroeléctrica de la Argentina.

Ecológicamente es un fragmento de la Mata Atlántica brasileña, que hasta la posguerra fue la segunda mayor selva tropical del mundo después de la Amazónica. La Mata Atlántica sufrió una deforestación prácticamente terminal durante todo el siglo XX para obtener tierras de cultivos industriales, entre ellos la caña de azúcar en Brasil y la aquí inevitable soja, pero en Misiones también el tabaco, el té y fundamentalmente, los pinares implantados por Papel Prensa y otras pasteras.

Hoy la provincia tiene más de 800 ríos y arroyos mapeados, en general garantizados -salvo por super-sequías excepcionales como la de 2019-2022-, por el mayor régimen pluvial anual del país, de 1700 a 2200 mm./año. Incluso los arroyos medianos en caudal son explotables por sus grandes desniveles de naciente en las serranías del Norte provincial.

Sumando represamientos de tamaño mediano y grande, Misiones debería ser una provincia netamente hidroeléctrica. Lo empezó a ser recién cuando el gobierno de Néstor Kirchner encaró la finalización de Yacyretá, obra que estuvo más tiempo detenida que activa mientras duró, y conectó la represa al centro del país por tres líneas de alta tensión. ¿Pero y con Misiones, qué?

La conexión de Yacyretá por líneas de media tensión con la vecina Misiones -con su capital a sólo 60 km. aguas arriba de la represa- sucedió mucho después y tras no poca lucha contra la Secretaría de Energía de La Nación. Ésta prefería que una provincia sin hidrocarburos, y además la de mayor densidad demográfica del país por superficie, dependiera de centrales térmicas a gas y diésel, aunque todo eso debiera llegar a la provincia por agua y carretera.

Por eso AgendAR coincide bastante con la visión histórica del autor de las líneas precedentes, el ing. Carlos Andrés Ortiz. En el resto de la Argentina donde no es posible la hidroelectricidad, ya sea porque los ríos son pocos, o de escaso caudal, o de poca pendiente, o sencillamente no existen, fue siempre la Secretaría de Energía la que trató de que los hidrocarburos fueran la única forma posible de electricidad de base, es decir disponible 24×7.

Por este tipo de cosas Misiones, que habría podido ser enteramente hidroeléctrica desde el 10 de diciembre de 1953, cuando abandonó el status de Territorio Nacional y se volvió provincia, ha vivido casi todo el siglo XX y parte del XXI con «islas de electricidad» en algunas ciudades e ingenios, o bien en red pero racionada a pocas horas por día, o en apagón, o directamente sin red eléctrica ni planes de que la hubiera alguna vez.

Yacyretá es un mega-cerramiento del Paraná diseñado en 1926 durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, decidido en 1976 y comenzado recién en 1983 durante el Proceso. Ya en 2006, tiempos de Néstor Kirchner, operando con el embalse deliberadamente medio vacío y a sólo el 60% de la capacidad de generación instalada, Yacyretá iba camino de volverse otra obra de energía eternamente incompleta.

No se podía elevar 7 metros el pelo de agua del lago a su cota de diseño de 83 metros de altura sobre el mar por falta de obras costeras de defensa. Pero con la economía creciendo al 8% anual, como sucedió tras la caída del presidente Fernando de la Rúa, la demanda industrial y domiciliaria era enorme y el país vivía entre apagones.

Aún haciendo las obras complementarias a la represa, había trabajo de sobra para defender 500 km2 más que se inundarían. Había por ende que terminar de relocalizar a 80.000 personas remanentes en sus hogares, y reconstruir rutas, puentes, aeropuertos, líneas de alta tensión y puertos inundables en zonas más altas, básicamente en ciudades costeras como Encarnación en Paraguay y Posadas en Argentina.

Además, el hecho de funcionar con el pelo de agua a 7 metros debajo de su nivel de diseño hacía que las 20 turbinas Kaplan de 278 toneladas originales operaran con baja presión hidrostática y formando burbujas de cavitación. Esto hacía vibrar excesivamente las enormes piezas y la cavitación -fenómeno destructivo para cualquier metal- causó el desgaste prematuro de sus superficies. Tres deben ser sustituídas. Cada una de estas 20 genera 160 MWe, a capacidad nominal.

Yacyretá protagonizó varios sucesivos actos de inauguración, función de gran importancia política en Argentina, donde todo se funda muchas veces aunque no funcione. Pero mirando las cosas como fueron, son y serán, no cuentes totalmente con Yacyretá para electricidad de base. Parece una herejía, pero es la realidad histórica, y el futuro climático. Que ya empezó.

La situación de entregar potencia por debajo de la de diseño se prolongó desde la primera inauguración oficial de Yacyretá por parte de Carlos Menem, en 1994, hasta 2011, cuando la capacidad instalada llegó por fin de los 2100 MWe del debut a los 3200 MWe actuales previstos en la ingeniería original. Para lo cual el gobierno de Cristina Fernández tuvo que desembolsar U$ 500 millones adicionales.

A todo esto, y sumando demoras y renegociaciones de contratos, el costo inicial presupuestado de Yacyretá se había ido de U$ 1500 millones a U$ en 1976 a 11.500 millones sin las obras complementarias a cargo de CFK. De esa cifra, U$ 1.000 millones fueron costos de consultoría y U$ 7000 millones, costos financieros (sic).

U$ 3500 millones desaparecieron misteriosamente del balance contable completo y direcamente no se sabe en qué se gastaron. Pero además -éste es la máxima- U$ 9700 millones de deuda e intereses debieron haber sido aportados por el país copropietario y socio del emprendimiento, Paraguay, cosa que no sucedió jamás.

De modo que todo esto lo pagó la Argentina. En 2018 fracasó en el Parlamento Argentino un intento del presidente Mauricio Macri de condonarle el 100% de esta deuda a su par Horacio Cartés, presidente del Paraguay, un «vamo’ y vamo'» que habría terminado con ambos presidentes en chirona en dos países con justicia independiente. Sucedió en ocasión de renegociarse el tratado diplomático base de la Entidad Binacional Yacyretá que administra (es un decir) las obras.

Puesto que hay que poner tres turbinas nuevas de 90,2 MWe cada una en el cerramiento de Añá-Cuá y cambiar por nuevas unidades 3 de las 20 de 160 MWe del cerramiento principal, debía renegociarse el tratado original. Además, Argentina solía cobrarse en electricidad, ya que en teoría ésta se divide 50 u 50%, pero Paraguay (poco poblado y sin industrias) sólo se quedaba el 13%. Sin embargo, el tiempo y la demografía ahora implican una mayor demanda paraguaya y Cartés aprovechó para pedir la condonación total de la deuda.

Macri quiso otorgarla, pero tuvo el desatino de hacerlo justamente en el momento de 2018 en que la nueva deuda externa argentina garantizada en dólares y ley extranjera por su mismo gobierno alcanzó valores de défault, es decir se volvió oficialmente impagable. Por ello el Congreso no firmó ese acto de generosidad unilateral, o más probablemente se olvidó de hacerlo. La justicia federal argentino prefirió ajustarse mejor la venda y olvidarse de la espada.

Desde que se terminó la conexión a Yaycyretá con una sencilla línea de media tensión y el transformador más difícil de instalar de la historia, por las insólitas demoras, Misiones tiene electricidad de base libre de hidrocarburos por primera vez.

Libre de emisiones de carbono no va a ser nunca, y en esto me permito diferir con Ortiz y otros cultores de la hidroelectricidad. Sucede que éste es un lago caliente y «de baja densidad eléctrica», mucha superficie y generación comparativamente escasa, en el que el agua emite mucho dióxido de carbono por la temperatura de casi toda la masa acuática y la voraz descomposición bacteriana de las algas y de la vegetación muerta del fondo.

Pero para Misiones, haberse podido conectar a Yacyretá podría ser un «game changer»: la disponibilidad de potencia de base, disponible 24×7 a año casi completo, eleva un techo de fierro para la instalación de industrias electrointensivas.

Ese techo se mantuvo bajísimo e incólume durante todo el siglo XX, y su ruptura es condición necesaria pero no suficiente para que la provincia deje atrás una economía agroforestal extractiva, monopólica, de bajo valor agregado y poco distributiva. Si a la electricidad ahora por fin disponible no se le añade un plan industrial y a éste una plataforma educativa pública muy fuerte, no pasa nada.

Entre 1994 y 2011, Misiones era el caso paradigmático en la arquitectura semicolonial del Sistema Argentina de Interconexión, en el que algunas provincias tienen panadería propia pero se mueren de hambre porque los pebetes se comen en la Reina del Plata.

Misiones producía electricidad relativamente limpia y poco fluctuante para las megalópolis de la llanura chacopampeana, pero sólo se quedaba con los daños de relocalización forzada de pobladores y de infraestructura, y con los estragos en la pesca costera de especies migratorias (surubíes y dorados), y los nuevos problemas en saneamiento y acceso a agua potable producidos por el embalse.

El federalismo eléctrico argentino funciona así. ¿Qué parte de la hidroelectricidad de las 6 represas de la cuenca del Comahue se consume en Neuquén o Río Negro, provincias despobladas y casi libres de industrias? Prácticamente nada. Va casi toda por líneas de alta tensión hasta el AMBA. Pero al menos las represas en zonas montañosas rara vez presentan problemas locales.

La única represa patagónica que genera electricidad que se queda en zona es la chubutense de Futaleufú, cuyo producto se usa para reducir bauxita en la planta de aluminio de Aluar, en Puerto Madryn. Ese pequeño escalón de valor agregado diferencia a Chubut de otras provincias reducidas a ser colonias energéticas de la región central del país.

El embalse de Yacyretá es el mayor lago artificial del país por superficie (1600 km2), pero es poco profundo: cubrió con entre 21 y 25 metros de agua un paisaje irregular lleno de vegetación selvática no removida que terminó inundada y se va pudriendo, es relativamente caliente todo el año, tiene ciudades costeras importantes cuyas cloacas desaguan en él, y durante las olas de calor es propenso a la floración de algas cianófitas que le dan un gusto insufrible al agua, sin importar cuánto se invierta en su potabilización, y que cuando se mueren son comidas por bacterias que emiten dioxido de carbono y metano. Es una solución, pero también un problema.

Para ponerse en situación, Argentina tiene un único lago mayor que el de Yacyretá, el Argentino, en la cordillera de Santa Cruz, con 1850 km2. Pero es natural (se formó hace 18.000 años sin tener que desalojar a nadie con la Gendarmería), es glaciario, llega a 850 metros de profundidad, está casi deshabitado, y el agua de deshielo es imputrescible, aún con su carga de sedimento glaciario, por lo fría y profunda. En suma, éste lago atrae a una parte sustancial del millón de turistas extranjeros que recibe el país: es una solución, no un problema. Y la construyó la señora Geología, sin costos para el país. Ni financieros. Ni de consultoras.

El de Yacyretá fue un problema hasta en términos ingenieriles, porque si bien aprovecha el desnivel de 25 metros de los viejos rápidos de Apipé, hoy tapados por el agua, tiene una sola orilla elevada y de piedra sobre Corrientes. La orilla paraguaya es de barro y sin relieve, de modo que el lago inundó cantidad de tierras inundables en ese país, que fueron compradas ad-hoc y a precio vil por los jerarcas del Partido Colorado para que el financista de obra (el Banco Mundial, cuándo no) les pagara grandes indemnizaciones. Que a su vez terminó repagando la Argentina, pero esa historia va después.

Salvo por la orilla correntina de Yacyretá, el represamiento tiene todas las contras de los ríos de llanura, materia de la cual si la URSS todavía existiera podría dar cátedra, y Brasil la da hoy en la planicie amazónica. Para que el nuevo embalse no inundara una quinta parte del Paraguay, en el caso de Yacyretá hubo que inventarle al Paraná una orilla artificial de 60 km. de longitud y 44 metros de alto.

El lago tiene otros problemas más inesperados, especialmente con las grandes fluctuaciones de nivel por la alternancia climatológica cada vez más frecuente y potente de oscilaciones «Niño» o «Niña», vinculadas a su vez al recalentamiento global.

Son variaciones de lluvias y de caudales fluviales que se salen por mucho de los prolijos registros del Servicio Meteorologico Nacional y del Instituto Nacional del Agua a lo largo del siglo XX. Muestran una nueva realidad climática cuyos límites y medias todavía no se disciernen porque parecen en evolución desfavorable, y además rápida.

Hoy, en años «normales» (algo cada vez menos frecuente) Yacyretá suministra hasta el 22% del fluído eléctrico circulante en el Sistema Argentino de Interconexión (cifra de 2017, año récord de turbinamiento de agua del enorme embalse. Pero en la seguidilla de años de sequía y variante de la «Superniña» de 2019 a 2022, el fondo del Paraná se volvió caminable por primera vez en tiempos historiográficos, y en 2021 Yacyretá estaba operando al 33% de capacidad por falta de agua turbinable.

Aunque están regulados por lluvias monzónicas en sus nacientes, nadie esperaba que nuestros dos ríos verdaderamente gigantes por caudal histórico medido durante más de un siglo, el Paraná y el Uruguay, mostraran que tal vez no son recursos realmente de base. Al menos no en años de Niña intensa, y menos con tres años así al hilo. Hasta los que venimos hablando del costo del cambio climático para el país desde los ’80 nos quedamos asombrados.

Por lo demás, el hecho de que al lago de Yacyretá hubo que fabricarle una «orilla dura» artificial elimina casi totalmente su capacidad de almacenamiento en años húmedos, o «de Niño». Si el caudal es excesivo, hay que tirar agua sin turbinar por el vertedero. No hay modo de acumularla a espera de usarla en años secos. La geografía impone esas rigideces a la ingeniería hidráulica.

Esto lleva a esa vieja verdad soviética, redescubierta una y otra vez por Brasil en lo que va de este siglo: construir represas en zonas de llanura es carísimo, y a veces crea más problemas de los que resuelve. Por eso sobre el mismo río Paraná, sólo 400 km. aguas arriba de Yacyretá y con igual caudal a gestionar pero sobre una caída de 120 metros, Brasil ostenta la represa de Itaipú, que está en una zona más serrana y por ende permitió instalar 20 turbinas de 700 MWe cada una, que suman 14.000 MWe, sin tener que construir ninguna orilla artificial, y eso en un lago de 1400 km2.

Eso es lo que se llama un lago «de alta densidad energética». Hasta la construcción de la central de las Tres Gargantas sobre el Yangtsé en China, Itaipú fue la mayor central del mundo, y sigue siendo la más productiva.

Hay que aprovechar la geografía, más que combatirla o remediarla. Es lo que se hizo con la otra gran obra hidroeléctrica a la que se conecta Misiones, que es la mucho más pequeña represa de Urugua-í. Con un lago de aproximadamente 90 km2 y 77 metros de profundidad encajado firmemente entre laderas de piedra, esta obra almacena mucha agua y aprovecha bien las variaciones estacionales o de largo plazo del arroyo Urugua-í.

Es un lago «de alta densidad energética». Con apenas dos turbinas de 60 MWe logra ha llegado a producir hasta el 38% de la demanda eléctrica provincial. Y con las obras complementarias del túnel Urugua-í, que aportan al lago agua de otros arroyos, al momento de inaugurarse este conjunto, logró superar en un 20% el consumo eléctrico misionero.

Al no tratarse Urugua-í de una obra binacional, a lo sumo hubo que lidiar con la corrupción de las constructoras y operadoras locales (básicamente, el grupo SOCMA), que logró triplicar el costo de construcción, pero no -como en el caso de Yacyretá- multiplicarlo por siete, hazaña imposible incluso para la Argentina, y que requirió del concurso del Partido Colorado y el Banco Mundial. Con Urugua-í, por el contrario, no hubo necesidad de erradicar ciudades o poblaciones, ni de pagar resarcimientos siderales a habitantes de la zona.

Obra sensata, Urugua-í sufrió todo tipo de ataques por los ecologistas argentinos de los cuales Yacyretá, gran paradoja gran, estuvo bastante más exceptuada. Gente bienintencionada y falta de información tecnológica, en su mayoría, los ecologistas, pero hay agrupaciones multinacionales famosas -en realidad, son empresas- a las que Ortiza llama «ecópatas». Y le tomo ese hallazgo. Buena síntesis.

Todo lo cual me lleva a entenderme razonablemente bien con el ing. Carlos Andrés Ortiz. Comparto algo de su entusiasmo por la hidroelectricidad de base, y no tengo un acuerdo pleno con él sobre continuar lo hecho en Yacyretá con otra obra similar aguas arriba, en Corpus. ¿Otra vez sopa? Nunca segundas partes fueron buenas, especialmente cuando las primeras tampoco dan para brindar por ellas.

Lo cual me lleva de nuevo a la tesis de que las dificultades que ha tenido Misiones para acceder a electricidad de base libre de hidrocarburos han sido parecidas a las del resto del país con la otra gran fuente de potencia, una que no pide ni ríos gigantes ni paredes de piedra, ni auxilios técnicos o económicos de la mafia del Banco Mundial. Me refiero a la energía nuclear.

Como le sucede al amigo Ortiz con las obras hidro, el problema para su despliegue ha sido la multinacional muchachada del petróleo y el gas, reunida en ese alegre club hidrocarburífero pagado por el estado nacional, la Secretaría de Energía, y ayudada por multinacionales de la ecología rentada, como Greenpeace.

A las que les terminaremos por doblar el cuello, por mucha plata que tengan para desparramar y mucho lobby que hagan en los pasillos y los medios. El trabajo conjunto de la Comisión Nacional de Energía Atómica, de la empresa INVAP y de Núcleoeléctrica Argentina SA, es decir del estado, nos ha dado el mayor elenco de expertos atómicos del Hemisferio Sur.

No es la historia la que nos obliga a ser menos imbéciles. Es el cambio climático.

Daniel E. Arias.

Hugo Eurnekian, titular de CGC, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y Pablo González, presidente de YPF

Hugo Eurnekian, titular de CGC, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y Pablo González, presidente de YPF El proyecto posibilitará, además de un desarrollo en la zona, generar trabajo para empresas de la región, empleo y progreso en la Patagonia

El proyecto posibilitará, además de un desarrollo en la zona, generar trabajo para empresas de la región, empleo y progreso en la Patagonia