Daniel E. Arias

Enrique Garabetyan

Daniel E. Arias

Enrique Garabetyan

Abel B Fernández

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) oficializó el “Reglamento para la Nominatividad y Validación de Identidad de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones Móviles”, sistema de identificación para combatir el fraude e incrementar la seguridad de usuarias y usuarios de telefonía celular.

Las empresas cuentan en la actualidad con un “Registro de Usuarios”, en el que se plasman los datos filiatorios de la persona titular, nombre, apellido y Documento Nacional de Identidad, mientras que para las personas jurídicas serán la razón social, CUIT y domicilio. A partir de ahora, las prestadoras del servicio de comunicaciones móviles tendrán 60 días para adecuar sus sistemas.

Este reglamento incorpora nuevas condiciones tendientes a reforzar el mecanismo de nominación y validación de identidad existente para las altas de líneas nuevas y suma la obligación de “revalidar” la identidad del usuario cuando realice ciertas operaciones sobre su línea para evitar el denominado fraude de suscriptor.

Uno de los mecanismos contemplado por el reglamento es el de validación de los datos biométricos de los usuarios, es decir, los datos personales relativos a las características únicas del ser humano, sean físicas, fisiológicas o asociadas al comportamiento, que faciliten y garanticen la identificación de un individuo (persona física), mediante sistemas o procedimientos tecnológicos.

Algunas de las consultas frecuentes que pueden surgir son:

1- ¿Es obligatoria la nominatividad?

El proceso de nominación es obligatorio para todas las altas de líneas nuevas.

2- ¿Qué debe hacer la o el usuario?

Seguir los pasos y procedimientos que dispone la prestadora del servicio para nominar su línea y validar su identidad.

3- ¿Cuántas instancias de validación existen?

Existen dos instancias con distintos niveles de validación; una instancia es el alta o registración de una o un usuario nuevo, y otra instancia son los cambios comerciales o técnicos (como el cambio de titularidad o cambio de SIM). En estos últimos casos es que se implementa la validación de datos biométricos o validación de múltiples pasos o factores.

4- ¿Cuándo entra en vigencia?

El nuevo reglamento entrará en vigencia a partir de los 60 días de la publicación de la resolución que lo aprueba.

5- ¿Será un proceso unificado o cada empresa implementará el suyo?

Cada empresa administra el registro de sus usuarias y usuarios, como así también las herramientas y mecanismos a fin de la validación de su identidad.

6- ¿Las líneas ya nominadas deben hacer algo o solo cuando quieran realizar el cambio tendrán que llevar a cabo la validación biométrica?

Las y los usuarios titulares de las líneas que ya se encuentran nominadas deberán revalidar su identidad en el caso de realizar modificaciones en las condiciones comerciales o técnicas que puedan ser consideradas críticas (tal es el caso de cambios de titularidad o cambio de tarjeta SIM).

7- ¿De qué manera este proceso evita los fraudes o estafas?

La implementación de la revalidación de la identidad del usuario –en el caso de realizar modificaciones en las condiciones comerciales o técnicas que puedan ser consideradas críticas, utilizando validación de datos biométricos o bien, en caso de que no sea posible, mecanismos de validación de múltiples pasos o factores– permitirá reducir la incidencia del denominado fraude de suscriptor (o de sustitución de identidad).

8- ¿Qué ocurre si la persona titular de la línea fallece? ¿Se puede cambiar la titularidad o cerrar la cuenta?

El fallecimiento del cliente hace que se pierda la condición de tal (de conformidad con lo dispuesto en el art. 11 inc. f del Reglamento de Clientes de los Servicios de TIC, aprobado como Anexo I de la Res. MM Nº 733/17).

9- ¿Se puede ser titular de más de una línea?

Sí.

Cuando se trate del alta de una línea nueva, para los fines de la validación de identidad de una persona humana, sea de manera remota o presencial, las prestadoras deberán solicitar y validar los siguientes datos:

Este proceso aplica también a ciudadanas y ciudadanos extranjeros residentes en el país con DNI emitido por la República Argentina, quienes deberán validar su identidad utilizando el mismo mecanismo dispuesto por las empresas para las y los ciudadanos nacionales.

Para el resto de las y los ciudadanos extranjeros, las prestadoras deberán solicitar el pasaporte o el documento de viaje vigente. En estos casos, en oportunidad de su registración, las y los ciudadanos extranjeros deberán manifestar el tiempo de permanencia en el país, al cabo del cual las empresas deberán inhabilitar la línea telefónica a fin de que no puedan cursar tráfico.

Por otra parte, el nuevo reglamento establece la obligación de revalidar la identidad de la o el usuario cuando la persona solicite alguna modificación en las condiciones comerciales o técnicas de su línea que pueda ser considerada sensible, tal es el caso de los cambios de titularidad o de tarjeta SIM.

Las líneas sin usuaria o usuario asociado o cuyo usuario no pueda ser correctamente validado no podrán cursar tráfico, con excepción de la posibilidad de acceder a los centros de atención personalizada (CAT) y a los servicios de emergencia; tampoco tendrán activa la casilla de correo de voz.

Este reglamento establece que ENACOM podrá requerir a los prestadores informes periódicos que contengan una detallada estadística en materia de incidencia y tipología de fraude. Estos informes tendrán carácter reservado y cada empresa deberá resguardar los comprobantes correspondientes al proceso de validación de identidad que llevó adelante cada una y cada uno de sus usuarios titulares por un plazo de 10 años.

La expansión de la tecnología digital en el escenario de las telecomunicaciones vino acompañada de la proliferación de maniobras delictivas que ponen en riesgo la seguridad de las y los ciudadanos. Es el compromiso de ENACOM articular los mecanismos legales y técnicos necesarios, en coordinación con diversas áreas del Estado nacional, para resguardar la seguridad de todas y todos los argentinos.

El 2022 se caracterizó por comenzar y terminar con olas de calor. A su vez, el otoño y el invierno fueron anómalamente fríos.En enero se registró una de las olas de calor más extremas debido a su extensión (72 % del territorio nacional), duración (hasta 14 días) y récords históricos de temperaturas extremas (24 localidades). Todas las estaciones antárticas reportaron temperaturas medias más cálidas de lo normal. En 5 de ellas, se alcanzaron valores récord. Durante 2022 se registraron precipitaciones por debajo de lo normal a nivel país, lo que lo posicionó entre los 14 años más secos desde 1961. La sequía que viene afectando el centro y norte del país desde 2019 mostró un empeoramiento durante 2022 debido a las escasas precipitaciones.

A nivel país, se identificaron 175 millones de hectáreas en sequía y más de 17 millones de cabezas de stock bovino en riesgo. Los registros de dióxido de carbono y metano en Argentina mostraron un incremento en el 2022, siguiendo la tendencia mundial.

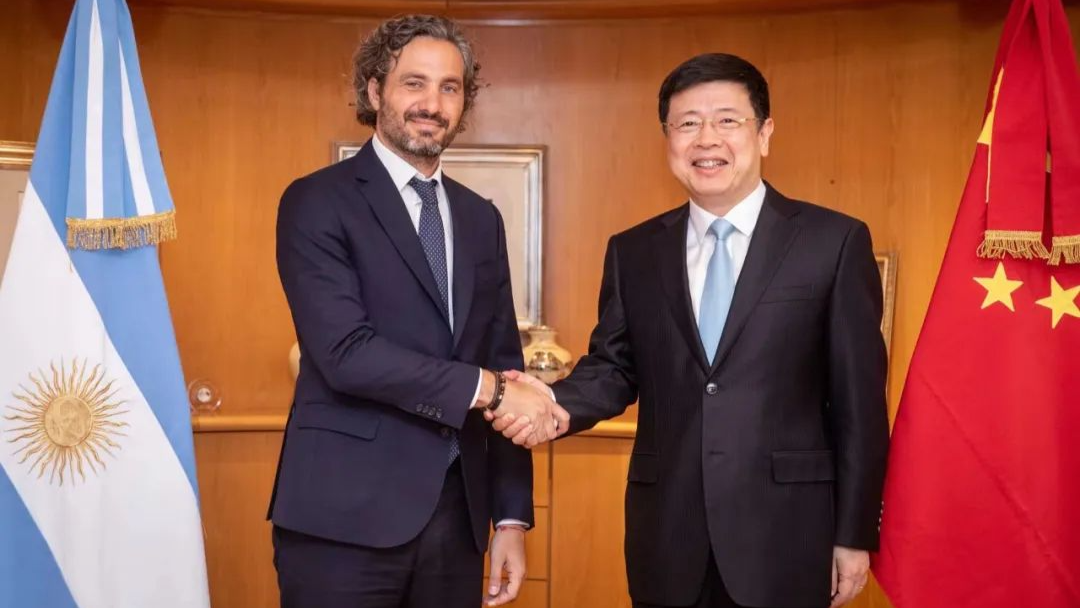

A nivel país, se identificaron 175 millones de hectáreas en sequía y más de 17 millones de cabezas de stock bovino en riesgo. Los registros de dióxido de carbono y metano en Argentina mostraron un incremento en el 2022, siguiendo la tendencia mundial. Como observa el colega Néstor Restivo en Dangdai, los últimos pasos para que la central Hualong-1 se cierren en forma comercial siguen sin darse, y esta movida empezada en 2014 se ha vuelto un culebrón interminable.

Por ahora en AgendAR, vistos los problemas que plantea China, los que nos trae nuestra propia política, y los que sobreagrega esa embajada que el colega Restivo llama “vecina a la Exposición Rural”, no vemos solución rápida.

Vamos por partes. China está haciendo algunas cosas MUY mal. El gobierno de Xi-Jingping le da lo mismo dar una financiación del 85 o del 100% con tal de que la central entre en obra. Éste no es el problema en absoluto.

Los asuntos en los que la CNNC (China National Nuclear Corporation) no transige son más importantes: no aceptan que la transferencia de tecnología por la fabricación de los elementos combustibles esté incluida en el precio de la central.

Este precio de suyo ES CARO en cualquier “benchmarking” internacional de costo en dólares por kilovatio instalado. El precio conjunto de las dos centrales CANDU de Qinshan que China compró a AECL, en 1998 y 2003, estuvo en U$ 2880 mil millones para 1400 MW netos, lo que da U$ 2057 por Kw instalado. Si ponemos el año 2000 para promediar las fechas de obra de ambas Qinshan y actualizamos precios por inflación del dólar estadounidense, fueron U$ 5035 mil millones, lo que da unos U$ 3596 por MW instalado.

No tenemos detalles de financiación, pero que Canadá la haya dado un crédito muy generoso a China resultaría tan contratintuitivo como que un escarabajo arrastre una camioneta, aunque bien puede haber pasado. Los canadienses, faltos de ventas, estaban negociando con China “in extremis” (de hecho, en 2011 la AECL cerró). Y los chinos son proverbialmente pacientes.

Supongamos -sólo por suponer- que China pagó taca-taca por ambas plantas en Qinshan. Es un asunto enteramente posible, porque resolvió con su propia industria el 100% de los componentes de la 2da central. Si esto fue así, la financiación de ambas Qinshan fue mayormente interna, y cargaron con ella los proveedores de componentes de la CNNC. Para el país, es sacarse plata de un bolsillo para ponerla en otro, pero propio.

Hechas estas disquisiciones, la Hualong-1 que CNNC nos vende a U$ 8000 millones tiene 1120 MW, lo que arroja U$ 7.142 el Kw instalado. MUY salado, es un precio casi europeo o casi yanqui, es decir brutal, inaceptable. Si añadimos el costo de la financiación… ¿Nos vamos arriba de U$ 10.000? Casi triplica lo que le pagó China a Canadá. Por ese lado vamos mal.

Que le quede claro a la CNNC que la de la Hualong-1 es una compra por financiación, no por tecnología: la de uranio enriquecido no es la nuestra. Desde 1967 somos un Programa Nuclear construido básicamente sobre el uranio natural, con la composición de isótopos con el que sale de la mina. Es el que tenemos, y hasta más datos, las máquinas CANDU son las mejores del mundo para este combustible, acreditadas por más de 50 años de experiencia internacional y 39 años de experiencia propia.

Y una CANDU criolla la podemos resolver solitos con nuestra alma. Tenemos las licencias de la AECL que nos habilitan a ello, y además el know-how. Y tras haber “retubado” (es decir reconstruido) Embalse de pe a pa entre 2014 y 2018, tenemos también unas 100 empresas nacionales capacitadas para esa tarea. Lo que no tenemos es la plata.

Importar enriquecido, señores CNNC, para nosotros es una desventaja. Y no sólo económica, sino estratégica: si nos ponemos a capturar pesqueros chinos ilegales en la Zona Económica Exclusiva del Mar Argentino, o entramos en cualquier otro entredicho fundamental con China, nos podemos encontrar con una amenaza de boicot sobre el combustible. Esto significaría un apagón en el AMBA. No, thanks.

La opción Nac & Pop para aventar este fantasma sería diseñar y construir una planta de enriquecimiento de uranio mucho mejor que la de Pilcaniyeu. Tendría que tener capacidades para el consumo de enriquecido de la Hualong-1 y todos nuestros reactores de investigación en línea, y los futuros, como el RA-10. Esto significaría tecnología de centrífugas. Descarto cosas aún más avanzadas, como láser.

Con un optimismo entre desaforado y enloquecido, un desarrollo de centrífugas tomaría no menos de tres gobiernos al hilo que entiendan el valor estratégico de la tecnología nuclear. Eso sería como encontrarse con tres perros verdes, no sólo uno.

Y el problema no es sólo político, es técnico. Desarrollar una buena máquina, capaz de rotar a 100.000 rpm. sin desequilibrarse y volverse un objeto volador no identificado, ya eso significaría un líos con el Organismo Internacional de Energía Atómica y choque con el State Department de los EEUU, a añadir a la colisión que de suyo empezó a suceder en 2014 con nuestra idea de comprarle una central de potencia a China.

Esto es acumular demasiados costos y demasiados entuertos diplomáticos con demasiadas superpotencias y sus agencias. Señores CNNC, hasta ahora, pueden quedarse con la Hualong-1. Parece muy buena y creemos que tendrá otros compradores, además de Pakistán. Seguro en África. Pero nosotros tal vez tengamos otras opciones.

Este fierro en China y Pakistán todavía no tiene los suficientes años de despliegue en línea como para acreditar buena disponibilidad. Parece joya, pero ignoramos si anda como una Ferrari o como un Rastrojero, y preferimos los Rastrojeros, que no se rompen.

Tampoco se trata de una compra por precio: si además nos la van a hacer difícil con el combustible, señores CNNC, la Hualong-1 es toda suya. A diferencia de mi colega Restivo, yo no la llamo Atucha III, porque por ahora prefiero reservar ese sitio junto al Paraná para un oferente que no me trate de un modo tan imperial.

Nosotros también tenemos nuestros defectos como cliente.

En lo que compete a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), institución regida de modo fundacional por la visión de Jorge Sabato, es inaceptable pagar U$ 200 millones por esta transferencia sobre el combustible. Si aceptás eso, vas a terminar aceptando cosas peores.

Para una CANDÚ “made in Argentina”, “Proyecto Nacional” como la llama NA-SA, el combustible lo hace CONUAR en Ezeiza- Eso es lo que quema Atucha I desde 1982, también esa CANDU cordobesa llamada Embalse desde 1986, y Atucha 2 desde que entró en línea en 2015. El combustible argento anda joya. No hay quejas sobre la calidad.

En todas las compras de centrales nucleares argentinas (Atuchas I y II a KWU-SIEMENS, Embalse a la canadiense AECL), el paquete tecnológico por el combustible quedaba pagado dentro del precio de la central. Estaba en la licitación.

La cláusula nuestros proveedores se la fumaron porque éramos (y todavía somos) el mercado nuclear más vistoso de Sudamérica. Hemos sido el único país de la región con la suficiente investigación y desarrollo propios como para haber exportado 8 reactores de investigación, si sumamos el último triplete (Australia, Holanda y Arabia Saudita).

Con la empresa alemana esto de conseguir gratis la tecnología del combustible sucedió sin otra discusión que no fuera la fecha en que Atucha I dejaba de recibir los manojos de circaloy y pastillas de cerámica de dióxido de uranio “made in Hanau” y empezaba a quemar combustible “made in Ezeiza”.

Esa pulseada fue amigable y se zanjó en varios meses, con la central ya en cimientos. La máquina quemó combustibles alemanes desde 1974 hasta 1982, y desde entonces, los nuestros. KWU-Siemens se atuvo estrictamente a lo que se pactó y fue pactando, y no puso obstáculo alguno a la transferencia del know-how. Es más, pagó íntegramente las estadías de una decena de reactoristas y de “combustibleros” de la CNEA en Karlsruhe y Hanau, incluyendo viviendas y escolaridad para los hijos de las familias de los argentinos.

Desde 2001, y ya sin vínculo alguno con SIEMENS por asuntos demasiado complejos para este artículo, la CNEA transformó a Atucha 1 en la única central de uranio natural del mundo en funcionar con un ligerísimo enriquecimiento. Hoy el combustible de Atucha 1 usa uranio con un 0,85% de isótopo 235, en lugar de la proporción del uranio tal como sale de la mina, con un 0,73%. Sin alterar la potencia térmica de la central, esto mejoró enormemente el quemado: el combustible ahora dura un 80% más. Mejor: menos minería y menos desechos.

Con los canadienses la cosa fue más complicada. Ya con la central en plena construcción, la CNEA se enteró de que la ingeniería de detalle, códigos de cálculo y demás «know-how» del combustible no los tenía AECL sino sus proveedores Westinghouse y General Electric. Nos estaban vendiendo algo que no tenían. ¿Fue una jugarreta?

No es imposible. AECL nos quería como clientes. Pero era una firma estatal, y la cancillería canadiense, ferozmente presionada por el State Deparment, se había propuesto que Embalse no se inaugurara jamás. Casi lo logra. Y eso merece otro artículo más, pero seguimos con éste.

Las dos empresas yanquis de marras nos pidieron una barbaridad por la transferencia, amén de cláusulas restrictivas sobre exportaciones… la sarasa habitual en contratos estrictamente comerciales, no en asociaciones estratégicas entre estados. No es nuestra onda en lo nuclear, ni para comprar ni para vender.

Así las cosas, la Gerencia de Combustibles de la CNEA pateó la mesa y desarrolló por su cuenta, a fuerza de ingeniería inversa, los combustibles CANDU argentinos.

Pese a que los componentes metalúrgicos y cerámicos son muy parecidos, resultan dimensional y termohidráulicamente muy distintos de los de las dos Atuchas. La central cordobesa arrancó en 1984 con combustibles canadienses, pero ya en 1986 ya estaba quemando material íntegramente nacional.

En esta negociación con la CNNC, sin embargo, los chinos vienen a pasarnos con la aplanadora. Han llegado a plantear que aún si aceptamos pagarles por la tecnología del combustible en su versión actual, toda mejora de materiales o de diseño que China desarrolle (y se viene un combustible un 20% más duradero) deberá ser objeto de una nueva venta. ¿Qué se fumaron?

Para cualquier sabatiano (y en la CNEA quedan unos cuantos), la autonomía en combustibles vale más que la tecnología de la central en sí.

Es un punto de vista sorprendente para cualquiera que confunda una central nuclear con un camión. Pero sucede que el combustible nuclear no es un commodity libre de secretos, que se consigue fácil y en casi todos lados, como el gasoil.

Un elemento combustible nuclear completo es un desarrollo tecnológico jalonado por decenas de “secretos de cocina”. Implica el desarrollo de toda una metalurgia de aleaciones de zirconio, y de toda una ciencia de materiales cerámicos para fabricar pastillas sinterizadas de dióxido de uranio, y a eso añadirle toneladas de hidrodinámica y termohidráulica.

Estos componentes deben bancarse temperaturas mayores de 800º C en las pastillas, de 340º C en los tubos que las albergan. Estos deben tolerar un caudal de refrigerante más imperioso que el de una manguera de bombero, con presiones de hasta 140 atmósferas. Todo el manojo, además, debe soportar una irradiación de rayos gamma y neutrones que destruiría a componentes menos nobles o mal diseñados.

Si este know-how no te viene con la central, lo tenés que desarrollar vos solo. Son cosas que venimos haciendo desde 1958. Dicho desde la dura experiencia: ni es fácil ni sale gratis.

¿Comprar indefinidamente combustible hecho por China Nuclear Fuel Co.? No, gracias. A precios de hoy, en los 60 años de la primera vida útil estimada para la Hualong-1, comprando el combustible desde el primer día al último, estaríamos pagando 3 veces el precio de la central completa.

Si les compramos un camión, señores CNNC, es porque hemos fabricado siempre nuestro propio gasoil. La parte metalúrgica de los elementos combustibles de una Hualong-1 la podemos recibir amigablemente dentro del precio de la central, o -en el peor de los casos- descular por ingeniería inversa.

Aún así, queda en pie que si Pilca estuviera operativa, no le daría el tamaño ni el tipo de tecnología para abastecer de enriquecido hasta el 3,1% a un dragón tan hambriento como una Hualong-1. Quédensela tranquilos, amigos de la CNNC. Nothing personal, just business.

Este problema no lo estamos causando nosotros. No es el único que nos aparta mucho del perfil de cliente obsequioso con el que sueña la CNNC. Por el contrario, y con sinceridad, somos un dolor de huevos para cualquier proveedor.

En 2014, el hombre que pasó a la historia por haber terminado ese laberinto eterno, Atucha II, José Luis Antúnez, firmó en nombre de Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA) una propuesta bastante equilibrada con CNNC. Conste que ésta es una empresa estatal y hace exactamente lo que le fija el Poder Ejecutivo chino. Aquí el estado es menos monolítico y las cosas requieren de trabajosos respaldos.

Según ese primer MOU (Memorandum of Understanding), la firma china nos financiaría una CANDU similar a Embalse, o a las Qinshan, a condición de que también compráramos una Hualong-1. En síntesis, nosotros nos comprábamos la central que preferimos, a cambio de ser la vidriera del que prefiere China para exportación mundial. Una situación bastante “win-win” (dicho en inglés, no en mandarín).

Se acordó que la CANDU empezara obra en 2016 en el predio de las Atuchas, y que la Hualong-1 arrancaría en 2018 y tendría “siting” en algún lugar con costa sobre el mar. El Poder Legislativo ratificó el MOU, lo que le dio soporte de acuerdo entre estados, y abrió camino para negociar la letra grande y chica de los contratos comerciales.

Pero en diciembre de 2015 cambió el gobierno, y el Programa Nuclear Argentino quedó bajo la dirección del mejor ministro de energía de la Shell, Juan C. Aranguren. Quien descarriló contractualmente todo: en 2016 frenó el arranque de obra de Atucha III CANDU con distintas excusas, y en 2018 la dio definitivamente de baja. Con lo cual, quedó en pie únicamente la central que China quería vendernos, no la que queríamos comprar.

Hecho eso, Aranguren renunció en medio del inminente défault de deuda contraída por su gobierno, su Ministerio volvió a ser una Secretaría de estado, y los secretarios de energía de Macri, uno de ellos petrolero, el otro farmacéutico, se entretuvieron en bardear a los chinos con atrasos interminables en la firma de los contratos. Los chinos se la bancaron como duques.

Cuando volvió a cambiar el gobierno nacional, en 2019, no pasó nada. Pero nada de nada. En 2021, cuando ante el creciente nerviosismo nuclear el presidente Alberto Fernández no tuvo más remedio que expulsar a la dirección macrista de NA-SA, la empresa se escupió las manos para ponerse en obras.

En esa firma predomina la visión reactorista de la energía nuclear, que no es la de CNEA: pueden posponer discusiones sobre los combustibles a cambio de empezar a cavar los cimientos de la futura central de una maldita vez.

Pero Antúnez se encontró con problemas para avanzar: Alberto Fernández había inventado una Secretaría de Asuntos Estratégicos cuyo titular, Gustavo Béliz, se encargó de atrasar la autorización del crédito chino para empezar la obra, y así siguió hasta su renuncia. Desde entonces, NA-SA está esperando alguna decisión presidencial o del gabinete para tomar el crédito de la CNNC y avanzar en la letra chica de los contratos.

Antes va a congelarse el infierno, al parecer. Ni el canciller Santiago Cafiero ni el ministro de Economía, Sergio Massa, parecen muertos de ganas por hacer que esto avance. Más allá de sus enfrentamientos, parecen compartir una vocación férrea de no hacer nada que caiga mal en esa embajada que el colega Restivo describe por su cercanía geográfica con la Rural.

El State Department, y hasta el Defense Department de los EEUU, interpretando bien la indecisión del gobierno, consideraron oportuno mandarnos algunos personajes que nos desaconsejaran paternalmente de toda compra de tecnología nuclear china.

Doy por caso la extraña señora Anabelle Ganzer, quien hasta se permitió sugerirnos que también discontinuáramos la construcción de la centralita nuclear compacta argentina CAREM y nos asociáramos a algún proyecto estadounidense de reactores modulares chicos. Hay dos, el NuScale y el m-Power, que son más o menos fotocopias tardías del CAREM, se ignora si mejoradas o empeoradas, pero fija que más caras y sin el beneficio de estar al menos en construcción.

En suma, que los EEUU nos proponen que en el terreno nucleoeléctrico renunciemos a todo y no hagamos nada, y a cambio de darnos nada. Y es que no tienen nada que darnos: la tecnología nucleoeléctrica PWR estadounidense es tan cara y complicada que hace 40 años que los yanquis no se le venden ni siquiera a sí mismos.

El gobierno de Fernández considera, como el 90% de los políticos argentinos (izquierda incluida), que con Vaca Muerta -que gustan de considerar inagotable- estamos bien en materia de energía, del mismo modo en que Carlos Menem y Fernando de la Rúa se colgaron de Loma de la Lata, quemando y exportando gas a precio vil, hasta que la despresurizaron.

Al político argento tipo no se le ocurre que 1000 megavatios nucleares evitan quemar 1600 millones de m3 anuales de gas, y por ende habilitan a exportarlos. O que una central nuclear dura lo mismo que tres de gas de ciclos combinados pero tiene una disponibilidad de al menos el 90%, en lugar de ¿55%?

Y lo que jamás se les cruza por el mate es que el negocio nuclear es de tecnología, no de vender electricidad. Vendiendo tecnología nuclear el país se vuelve más importante e influyente, no así quemando gas, o dejando que otros exporten el que tiene. Eso sí, cuando INVAP vende un reactor nuclear a un país fachero, o al menos con chequera, corren a sacarse la foto.

A fines de 2017, en su campaña por fumigar a China de sus muchos pactos IFR (la Iniciativa del Cinturón y la Ruta) con Europa Oriental, los EEUU le hicieron una propuesta bastante extraña a Rumania. Este país empezó a construir un complejo de 4 centrales CANDU en tiempos del dictador Ceaucescu.

De éstas, la primera unidad ya está pidiendo retubamiento, como sucede con las CANDU a los 30 años de servicio continuo en línea, la segunda funciona nominal (sin problemas, como todas las CANDU) y la 3ra y 4ta se quedaron a medio construir desde que el país se quitó a Ceaucescu de encima. Ojo, eso sucedió en 1989.

Los chinos, que hoy dominan todas las tecnologías nucleares occidentales “mainstream”, se acercaron a Rumania con propuestas de financiación a través de CGN, China General Nuclear Power, una corporación rival de CNNC aunque perteneciente al mismo estado.

Pero o la plata nunca pintó y los rumanos se hartaron de esperarla, o los chinos estaban demasiado apurados por vender SUS centrales, en lugar de ofrecer plata y experticia para completar Cernavoda 3 y 4, y retubar Cernavoda 1.

Lo que sea, pero con el presidente rumano actual, Klaus Iohannis, y el primer ministro Ludovic Orban, quienes tienen pintada a la OTAN en la frente, la CGN patinó y se cayó. EEUU firmó financiar estas 3 tareas con un primer paquete de U$ 10 mil millones del Eximbank. En teoría, según Nuclearelectrica, la estatal nuclear rumana, el trabajo debería estar hecho en 2030.

Que EEUU ponga plata en 3 CANDU es como que Drácula abra un banco de sangre para regalarla. EEUU siempre detestó las centrales CANDU por una larga cantidad de causas. Desde 1974 hasta 2011, EEUU fue el artífice no muy secreto de la quiebra de AECL por el sencillo y expeditivo método de enloquecer a los canadienses para que no cumplieran sus compromisos de venta, y a sus países clientes naturales, como la Argentina, retorciéndoles el gañote de distintas maneras. Podemos dar fe. Nuestra mejor central la vendió el peor proveedor. Embalse la terminó la CNEA, no AECL, y a pulmón.

Los EEUU no pudieron mucho contra la India, que se apropió de la tecnología por ingeniería inversa y ya van por su CANDÚ “trucha” número 18, con 4 más en construcción, 3 más a punto de terminarse y 8 más aprobadas. Con estas máquinas IPHWR de 220, 540 y 700 megavatios, van a tener en pocos años más un parque CANDU más importante que el canadiense.

Tampoco los EEUU pudieron hacer mucho contra China. Este país compró 2 plantas a AECL y ya domina bien la tecnología CANDU. Sin embargo, no se muere de ganas de venderla. Al gobierno de Xi-Jingping no le resultan lo suficientemente chinas, y en ello hay más asuntos de imagen y orgullo nacional que materia de propiedad intelectual. Para entendernos: Hualong significa “Dragón Chino”. ¿Está claro, no?

Lo que nos trae de nuevo a nuestro actual callejón sin salida aparente. Si le damos el raje definitivo a la CNNC, vamos a sufrir represalias chinas inagotables, especialmente en materia de fondeo de nuestra moneda y financiación de obras energéticas pendientes (las represas del río Santa Cruz ante todo). Si no le damos el raje a la CNNC, los EEUU también prometen empiojarnos la vida con todos sus muchos agentes internos. Por comercio exterior, son un país más competidor que cliente de la Argentina. No tienen mucho para darnos. Pero nadie duda de su capacidad de infiltrar, neutralizar o desestabilizar gobiernos en Sudamérica.

La lectura del artículo de LPO del martes 21, y del de Dangdai de ayer sugieren tres modos en que la Argentina puede salir de este brete. Requieren de un poco de coraje y pensamiento lateral, y mucho respaldo popular.

Un modo es olvidarse de la Hualong-1 a cambio de que EEUU le financie 2 CANDU “Nac & Pop” a NA-SA. Bien podría hacerlo ahora que, muerta la firma canadiense, a los diplomáticos y militares yanquis les ha dado por resucitar esta tecnología en Rumania como modo de erradicar la de China.

La otra idea que me parece que introduce el colega Restivo, si lo entendí bien, es que al menos una parte inicial del costo de una nueva central nuclear se podría pagar con un canje de productos nucleares. Me explico: en 2024 la CNEA debería estar inaugurando su reactor RA-10 en Ezeiza. Es una planta multipropósito, pero su finalidad principal es fabricar radioisótopos de uso medicinal.

Con su potencia de 30 MW, el RA-10 podría apoderarse del 20% del mercado mundial de radioisótopos. En realidad de bastante más, si consideramos que Australia domina el 40% de este mercado con un reactor muy parecido, pero de sólo 20 MW. Conocemos bien esa planta porque es argentina y la hizo INVAP entre 2000 y 2006.

El 20% es una cifra MUY cautelosa.

Y aún así no es poca plata: a fines de este 2023, se habrán vendido U$ 8820 millones en todo el mundo, en su 80% de molibdeno 99 metaestable para diagnósticos. El mercado crece en flecha traccionado por este radioisótopo no estoqueable, por su corta vida media, y en 2033 se espera que llegue a los U$ 19.400 millones. EEUU hoy no necesita Mo 99 m argentino, ¿pero China?

Y si los chinos no aceptan canje, de todos modos en 2033 el país podría estar ganando alrededor de U$ 400 millones/año rutinariamente. A los precios que pide China por su Hualong-1, ayudaría a pagar las cuotas. Si se trata de vender radioisótopos, parecemos más condenados al éxito que ellos si se trata de vender centrales Hualong-1, según vienen las cosas en el mundo.

El otro modo es hacerle saber a la CNNC que la termine con postura imperial en materia de combustibles, y que baje el precio de su central Hualong-1. No somos una republiqueta primeriza: inauguramos nuestra primera central de potencia 11 años antes que ellos. Caso contrario, esperamos escuchar alguna oferta sensata de Washington (como «te financio 2 CANDU»). Sí, ya sé, nunca aparecen.

Como sea, cualquiera de estas soluciones requiere de una autoridad política que éste gobierno ya no tiene. Sería excelente que el próximo la tenga, y además cierta visión más tecnológica y nacional del negocio nuclear. Entre 1950 y 1983 todos los gobiernos, aún los más detestables y vendepatria de nuestra historia, la tuvieron.

Daniel E. Arias

El matemático argentino Luis Caffarelli, bonaerense de 74 años, se queda absorto al hablar de un vaso con hielo. Al derretirse los cubitos, explica entusiasmado, sus aristas se van redondeando, creándose poco a poco un nuevo mundo en esa frontera entre el sólido y el líquido, un enrevesado universo con energías y geometrías cambiantes. Caffarelli lleva más de cuatro décadas sumergido en ese tipo de microcosmos y ha logrado describirlos matemáticamente, cada vez con mayor precisión. Este miércoles ha ganado por ello el Premio Abel, considerado el Nobel de las matemáticas y dotado con 7,5 millones de coronas noruegas (660.000 euros).

“No puedes alcanzar la verdad, pero por lo menos puedes acercarte a ella, a la complejidad de la realidad”, señala por videoconferencia desde su casa en la ciudad estadounidense de Austin, donde investiga desde hace un cuarto de siglo en la Universidad de Texas. La Academia Noruega de Ciencias y Letras, que concede el galardón, ha destacado sus resultados “técnicamente virtuosos”, sobre todo en los llamados problemas de frontera libre, como esos modelos matemáticos de lo que ocurre en la superficie de contacto entre el agua y el hielo, o en una aleación de diferentes metales fundidos que se solidifican a distinto ritmo. Caffarelli también ha brillado al profundizar en las ecuaciones de Navier-Stokes, que describen desde 1845 el flujo de un fluido viscoso, como el aceite. Las aplicaciones de su trabajo son incalculables: el análisis de la circulación sanguínea de una persona, la predicción del movimiento del petróleo, la fabricación del motor de un automóvil, las matemáticas financieras, el perfeccionamiento de los modelos fundamentales que explican el universo.

Caffarelli se doctoró en la Universidad de Buenos Aires en 1972 y enseguida emigró con una beca a Estados Unidos, pasando una década en el mítico Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en el que recaló el físico alemán Albert Einstein huyendo de los nazis. “Las matemáticas vinculadas a la física son las más interesantes. Yo no soy muy partidario de hacer investigaciones superabstractas, que solo puedan entender media docena de matemáticos”, opina el argentino, muy vinculado a España y miembro del comité científico asesor del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), en Madrid.

El investigador impulsó una exitosa escuela de verano de matemáticas junto a Ernest Luch

El investigador recuerda que su primera visita a la capital española fue en 1984, en plena explosión contracultural tras el franquismo, aunque sus intereses eran otros. “La movida madrileña no era tan importante como la comida madrileña”, bromea. Caffarelli desnudó las interacciones entre sólidos y líquidos con ayuda de colegas españoles, como Antonio Córdoba, Ireneo Peral, Juan Luis Vázquez y Fernando Soria. Córdoba, exdirector del ICMAT, califica de “clásicas y revolucionarias” las contribuciones del argentino en el campo de las ecuaciones en derivadas parciales, unas herramientas empleadas en la descripción matemática del mundo físico protagonista de la vida diaria, como los fluidos en movimiento. El bonaerense es el primer latinoamericano que gana el Premio Abel, un galardón establecido en 2002 por el Gobierno noruego para cubrir el vacío matemático de los Nobel.

Caffarelli y Córdoba coincidieron en Princeton con otro español, el economista Ernest Lluch, padre de la sanidad pública universal en España —como ministro en el primer Gobierno socialista— y rector entonces de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Los tres idearon una exitosa escuela de verano de matemáticas en el Palacio de la Magdalena de Santander, que terminó cuando la banda terrorista ETA asesinó de dos tiros en la cabeza a Ernest Lluch, en el garaje de su casa, el 21 de noviembre de 2000. Córdoba recuerda que Caffarelli llegó a comprarse una parcela en la sierra madrileña, en Soto del Real, para construir una casa junto a su esposa, la también brillante matemática Irene Martínez Gamba. Finalmente, la pareja se quedó en Estados Unidos.

El investigador argentino recuerda con nostalgia aquella época. “Madrid fue, científicamente, uno de los lugares más interesantes, quizás porque era una combinación de hacer matemáticas y la vida muy amable que teníamos entre nosotros. Hablar la misma lengua hacía mucho más fácil tener discusiones científicas profundas”, rememora. Caffarelli ha pasado trimestres enteros en la capital desde los años ochenta, en estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid, pero nunca acabó con un vaso con hielo tras sus jornadas matemáticas. “Si uno quiere beber, en España se toma buen vino”, comenta entre risas.