Según Greenpeace: en 5 años, la presión pesquera se duplicó, más allá del límite de la ZEE argentina

- Desde el 1 de septiembre de 2018 a 1 de septiembre de 2019, se calculan 268.435 horas de esfuerzo pesquero aparente.

- De 2019 a 2020, 319.168 horas.

- Para el período que se extiende hasta septiembre de 2021, 456.792 horas.

- Hacia 2022, 672.942 horas de esfuerzo pesquero aparente.Una muestra menor, que sólo incluye los primeros cinco meses de este período, desde el 1 de septiembre de 2022 al 1 febrero de este año, ya evidencia 111.336 horas de esfuerzo pesquero.

Otra vez: Llega una nueva ola de calor

Gran parte del centro y el Litoral del país registraron ayer un pico de temperaturas con máximas de entre 33 y 38 grados, que se mantendrán “muy elevadas” durante toda la semana y podrían dar lugar a la novena ola de calor del verano, mientras que diez provincias y la ciudad de Buenos Aires están bajo alerta amarilla por calor extremo que “puede ser peligroso” para la salud, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Desde el lunes, la franja central del país y la región del Litoral experimentan un ascenso de temperatura por el ingreso de una masa de aire cálido desde el norte.

Por esto, a partir de ayer comienza “un nuevo período con temperaturas muy elevadas que afectará, principalmente, al centro del país y al Litoral”, informó el SMN en su cuenta de Twitter.

🌡️⚠️SAT POR #TEMPERATURAS EXTREMAS: #CALOR

— SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 28, 2023

🟨Efecto leve a moderado en la salud

-Santa Fe, Entre Ríos, sectores de Córdoba, Corrientes, Sgo del Estero, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza y Neuquén.

RECOMENDACIONES

➡️t.co/BHn7ihtFdc t.co/d53G7kLchJ

La saga de la Argentina nuclear – XXXVIII

Daniel E. Arias

Avanza en la Provincia del Chubut un plan para salvar a los huemules

- La estación de rehabilitación y recría, de cuya reciente fundación participa un investigador del CONICET, vio nacer al primer cérvido en noviembre pasado.

- Hace más de siete décadas que en Argentina no nacía en cautiverio un animal de esta especie en peligro de extinción.

Hace más de siete décadas que un huemul no nacía en cautiverio en ArgentinaEn 1936 se llevó un grupo de estos cérvidos al Jardín Zoológico de la ciudad de Buenos Aires y tuvieron crías, y en la década de 1930 se estableció una Estación Zoológica dentro Parques Nacionales, en Neuquén, donde hubo nacimientos de huemules, pero el proyecto se abandonó en 1945. “La cría que nació en nuestra estación se nombró Shehuen, que en idioma Tehuelche significa ‘fuente de luz’, en alusión a la esperanza de que su nacimiento contribuya a la recuperación de la especie”, afirma Flueck. La finalidad de la Estación de rehabilitación y recría, explica Flueck, es generar grupos de huemules para reintroducirlos en ambientes de alta calidad nutricional que históricamente fueron ocupados por el huemul. “Eso permitirá que aumenten su población y se expandan a zonas vecinas. Será ideal que en el futuro se puedan reconectar subpoblaciones que hoy en día están separadas y aisladas, y puedan reproducirse. Una recuperación de este tipo conlleva la necesidad de convivencia con los humanos, particularmente porque el huemul tiene poco o nada de miedo de las personas, lo que ha causado su exterminación local por sobrecacería”, explica el investigador del CONICET. En Argentina solo quedan entre trescientos y quinientos huemules, fragmentados en unos sesenta grupos a lo largo de 1800 km de los Andes, con uno de los grupos poblacionales más destacados en el Parque Protegido Shoonem, en la cuenca hídrica del Río Senguer, donde se desarrollan tareas de investigación con el apoyo de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia del Chubut. Recluidos ahora, en las zonas altas de las montañas andinas como resultado de la sobrecacería, en el pasado circulaban por zonas abiertas (praderas) y hasta se han encontrado evidencias de su presencia en la costa atlántica. A partir de una donación de la Fundación Erlenmeyer, de Suiza, Flueck y sus colegas de la Fundación Shoonem lograron terminar la construcción de la estación de recría y rehabilitación a mediados de 2022 y se encuentran en la búsqueda de fondos adicionales para cumplir con toda la logística que el proyecto requiere. Con la coparticipación de la Fundación Temaiken se lograron hacer capturas en agosto de 2022 para trasladar los primeros huemules – en total cinco – a la Estación Shoonem y arrancar con el proyecto. Como investigador del CONICET, Flueck ha liderado y participado en casi 70 artículos científicos, y escrito capítulos y libros sobre diferentes aspectos de la vida de los huemules: salud, anatomía, comportamiento, nutrición, ecología, su distribución actual e histórica, recría y conservación. “Entre otras cosas, nuestros estudios comprobaron que al estar recluidos los huemules en zonas altas de los Andes se alimentan de forraje demasiado pobre en determinados minerales. Por esta razón desarrollan osteopatologías y pierden los dientes sin los cuales no pueden alimentarse bien”, explica el científico. En realidad, afirma Flueck, la “Estación de Rehabilitación y Recría Shoonem” se basa en un sistema de semicautiverio, es decir, que ahí los huemules habitan un área cuya extensión y vegetación permite que puedan desplazarse a considerables distancias y acceder a cantidades apropiadas de agua y comida. “Si es necesario, se puede proveer alimentación suplementaria. Cada día se monitorean las señales de sus radio-collares, y a veces nos acercamos para evaluar su salud y comportamiento”, explica el investigador.

El nacimiento de “Shehuen”

Shehuen nació el 5 de noviembre. A medida que crecía, la cría empezó a caminar, correr y saltar. “Es una cría de buen desarrollo, su peso al nacer debe haber sido entre cinco y seis kilogramos (kg)”, afirma Flueck. Y agrega: “A más de tres meses de edad sigue siendo amamantada, lo que indica que su madre goza de buena salud, pero ahora pasa la mayor parte del tiempo alimentándose, ramoneando o bien pastando”.

Los huemules adultos suelen pesar entre 70 y 90 kg y alcanzar un metro de altura. “Como herbívoro nativo principal de ciertos ambientes, el huemul tiene un rol importante en estos ecosistemas y esa es otra razón para prevenir su extinción”, subraya el investigador del CONICET.

Asimismo, Flueck puntualiza que los objetivos de la estación son la rehabilitación de huemules en mal estado de salud; fomentar la recría para crear planteles de huemules que permitan su futura introducción a sitios donde ya está extinguido; y facilitar el estudio científico de temas que no han sido del todo analizados.

“Será esencial que ciertas zonas pobladas históricamente por el huemul tengan un nivel de protección adecuada para permitir la recuperación de huemules y educar a la población para el cuidado de esa especie”, afirma Flueck. Y continúa: “Pueden ser parques nacionales y también campos privados que reciban incentivos para apoyar a una futura convivencia con los huemules. Las zonas más fértiles, como los valles o pampas, generalmente son poblados o usados por poblaciones humanas. Poder habitar en esas regiones permitirá a los huemules vivir de manera más saludable y por más tiempo, lo que se traduciría en un aumento de las tasas de su reproducción y crecimiento poblacional”. Por Bruno Geller

El nacimiento de “Shehuen”

Shehuen nació el 5 de noviembre. A medida que crecía, la cría empezó a caminar, correr y saltar. “Es una cría de buen desarrollo, su peso al nacer debe haber sido entre cinco y seis kilogramos (kg)”, afirma Flueck. Y agrega: “A más de tres meses de edad sigue siendo amamantada, lo que indica que su madre goza de buena salud, pero ahora pasa la mayor parte del tiempo alimentándose, ramoneando o bien pastando”.

Los huemules adultos suelen pesar entre 70 y 90 kg y alcanzar un metro de altura. “Como herbívoro nativo principal de ciertos ambientes, el huemul tiene un rol importante en estos ecosistemas y esa es otra razón para prevenir su extinción”, subraya el investigador del CONICET.

Asimismo, Flueck puntualiza que los objetivos de la estación son la rehabilitación de huemules en mal estado de salud; fomentar la recría para crear planteles de huemules que permitan su futura introducción a sitios donde ya está extinguido; y facilitar el estudio científico de temas que no han sido del todo analizados.

“Será esencial que ciertas zonas pobladas históricamente por el huemul tengan un nivel de protección adecuada para permitir la recuperación de huemules y educar a la población para el cuidado de esa especie”, afirma Flueck. Y continúa: “Pueden ser parques nacionales y también campos privados que reciban incentivos para apoyar a una futura convivencia con los huemules. Las zonas más fértiles, como los valles o pampas, generalmente son poblados o usados por poblaciones humanas. Poder habitar en esas regiones permitirá a los huemules vivir de manera más saludable y por más tiempo, lo que se traduciría en un aumento de las tasas de su reproducción y crecimiento poblacional”. Por Bruno Geller Entre Rios: La escuela que enseña a construir barcos

La provincia de Entre Ríos tiene una identidad fluvial única representada por 5.950 cursos de agua interiores (permanentes e intermitentes), que conforman una riqueza hídrica de 41.790 kilómetros lineales de agua, y dos tramos de casi 1.000 kilómetros de los ríos Paraná y Uruguay.

En ese escenario toma relevancia un nuevo inicio de clases de la escuela secundaria técnica 100 «Puerto Nuevo» de Paraná, capital provincial, debido a que es la única en Sudamérica que ofrece el título de Técnico en Construcciones Navales. Bianca, de 16 años, llegó luego de cursar primer año en una escuela convencional. Si bien no le costó el cambio, dijo que se encontró con «otro mundo», y «todo muy lindo, con muchos talleres que te dan herramientas como para salir a hacer cosas». Los primeros tres años son iguales a todas las técnicas, con conocimientos de soldadura, electricidad, carpintería y herrería, entre otros; y a partir del cuarto año se desarrollan sobre embarcaciones. Quienes se reciben son muy demandados ya que pueden manejar tecnologías avanzadas, intermedias o elementales de astilleros, empresas del sector y también de forma independiente con su propio astillero o arreglando embarcaciones.

Puestos en diseño y producción naval, ejecución y mantenimiento de obras, infraestructura edilicia, y trabajos para obtener productos, sistemas y servicios en lo naval y en general, dada la relación con la mayoría de las otras áreas industriales, son algunas de las salidas laborales.

Quienes se reciben son muy demandados ya que pueden manejar tecnologías avanzadas, intermedias o elementales de astilleros, empresas del sector y también de forma independiente con su propio astillero o arreglando embarcaciones.

Puestos en diseño y producción naval, ejecución y mantenimiento de obras, infraestructura edilicia, y trabajos para obtener productos, sistemas y servicios en lo naval y en general, dada la relación con la mayoría de las otras áreas industriales, son algunas de las salidas laborales.

Los atributos del constructor

Otra de las funciones que cumple el constructor naval es el diseño total de cómo se construye una embarcación, algo que se da en la misma escuela. Por eso la eligió Santiago, de 15 años, que va a comenzar a cursar el tercer año pero ya tuvo talleres de construcción naval, electricidad y lo que es «arquitectura, paneles, cables y motores de las embarcaciones que está muy bueno». En los años siguientes también tienen actividades navales, donde los más grandes que él hacen talleres para «aprender a hacer planos de embarcaciones», algo que lo «atrae mucho». Su amigo Laurentino, también de 14 años, se vio asombrado por las tareas de electricidad, carpintería, metalmecánica, informática, y espera el próximo año empezar a trabajar en embarcaciones en sí. «Te sirve conocer todo esto, si necesitas arreglar algo en tu casa podes hacerlo vos, con todo lo que te enseñan en los talleres», comentó a Télam y deseó para el 2023 «pasar todos de año» porque es «un lindo grupo de amigos».Una ubicación privilegiada

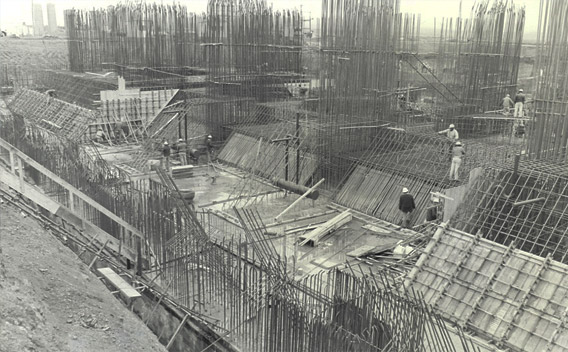

La escuela comenzó con sus clases en 1990, pero funcionaba en los talleres del ex Ministerio de Obras Públicas de la Nación en Paraná, edificio que se fue deteriorando y que permanecía en conflicto con los barrios cercanos. Por eso, hace unos 20 años iniciaron reclamos para tener un nuevo lugar, siempre en el borde costero; en 2011 lograron la transferencia de Nación del actual predio, gracias a las gestiones de la por entonces intendenta, Blanca Osuna, y en 2018 comenzaron las obras. Mario Ballesteros es docente desde hace más de 10 años y actualmente es el jefe de talleres de la escuela. Conocía el viejo edificio que «querían todos» pero «este es mucho mejor, tiene todo nuevo y muy bien equipados en herramientas». Eso permite darle a los chicos «conocimientos impresionantes» porque aprenden «desde lo básico hasta lo más complejo» y en todos los años, con quienes recién ingresan aprendiendo a soldar y los que están por egresar construyendo barcos, algo que «no es poca cosa». El edificio de 4.380 metros cuadrados cubiertos está diseñado para brindar clases del nivel secundario-técnico, y también cursos y tecnicaturas como la de electricidad para personas de entre 15 y 18 años, sin importar si terminaron o no el secundario. Cuenta con una sala de diseño naval, y zonas de electricidad, metalmecánica, carpintería de ribera y un canal de experiencias hidrodinámicas, entre otras salas y servicios, que demandó una inversión de más de $214 millones. Allí los adolescentes que cursan 4to. año comienzan a trabajar sobre náutica, en 5to. y 6to. ya arman embarcaciones como matrices, botes, piraguas y kayaks, y en el último año continúan cálculos, análisis y planos.¿A dónde van los trabajos realizados?

Lo que se ha construido en esos talleres generalmente es donado, como «muchas embarcaciones para las escuelas de Ibicuy, o para cuando suceden inundaciones» y hasta crearon sillas especiales para personas con problemas motrices. Las sillas «tenían flotadores y estaban diseñadas para que las personas que las necesiten usar puedan ingresar al río, al agua, y disfruten de eso», señaló Ballesteros. Aún así, el docente remarcó que esperan que Prefectura les permita avanzar en el desarrollo de veleros y embarcaciones pensadas ya que «se pueden construir en estos talleres, hay todo» lo necesario, y «ese fue uno de los pedidos» que se le hicieron al presidente Alberto Fernández durante la visita que realizó tiempo atrás. En ese sentido, también recordó que hace falta un equipamiento alemán que es costoso pero que permitirá poner a pruebas las maquetas y las embarcaciones simulando condiciones como olas, vientos, situaciones en el río e incluso marcar la resistencia de pilotes de puentes.Hidrógeno verde: crece la expectativa por la ley que le daría marco al combustible del futuro

Comentario de AgendAR:

En el portal hemos seguido con atencion este proyecto desde el mismo momento que fue anunciado, en Noviembre de 2021. Señalamos dificultades tecnicas, especialmente el almacenaje del hidrogeno que aparentemente habrian sido superadas. De todos modos hay dos puntos que es necesario remarcar: 1) Que todavia no existe un mercado para el «hidrogeno verde» o de otros colores. 2) Que apezar de eso se esta haciendo inversiones muy importantes en varios paises del mundo Australia, España, Chile, …. Ante eso sera necesario que el ejecutivo y el congreso evaluen cuidadosamente los incentivos que se brindaran a los inversores, sean Fortescue Future Industries u otros, que no se conviertan como ha sucedido en algunos casos en la industria electronica en el principal motivo de la inversion.ABF

La saga de la Argentina nuclear – XXXVII

Hasta 1994 la CNEA todavía era el decisor principal de la continuidad del Programa Nuclear, y la discusión más caliente entre sus integrantes era qué tipo de centrales debían ser las predominantes. Todavía a inicios de los ’80 la CNEA podía imaginarse con llegar al año 2000 con al menos 4 máquinas en línea, y dos más en construcción.

La decisión fundacional de los años ’60 (uranio natural + agua pesada) nunca estuvo muy en cuestión. Fuera del CAREM, un proyecto propio pero entonces sin presupuesto, no había propuestas nucleoeléctricas argentinas de uranio enriquecido.

Por ello, las internas SERIAS de la CNEA entre 1968 y 1994 se dirimían entre los partidarios de las centrales de diseño de KWU-SIEMENS, como las Atuchas I y II, con recipiente de presión, y los defensores del diseño CANDU de la AECL, con tubos de presión. Es el caso de la actual central cordobesa de Embalse. De uranio enriquecido no hablaba nadie.

Esa polémica dentro del limitado club del uranio natural no dependía únicamente de las ventajas y desventajas de cada una de las dos líneas tecnológicas posibles. Es más, tampoco dependía únicamente de decisiones de la CNEA, y de cuál facción estuviera más representada en su presidencia o apalancada en su directorio.

La decisión de si seguir con Atuchas o con CANDUs estaba también influenciada por lo que ofrecieran o negaran como condiciones de venta sus proveedores respectivos, las empresas SIEMENS y AECL.

Pero dado el carácter geopolítico que tienen las centrales nucleares, y máxime en Sudamérica donde casi no las hay, los decisores últimos eran estados-nación: Alemania Occidental y Canadá respectivamente, además de la Argentina, y de la fortaleza mayor o menor de cada uno de los tres frente a las presiones diplomáticas de los EEUU, opositor fundacional a la independencia -e incluso a la existencia- del Programa Nuclear Argentino.

El Poder Ejecutivo en Argentina, fuera civil o militar, hasta 1983, no era ajeno a tales cinchadas. Lo notable es que la decisión del Presidente de la Nación respetaba siempre la del presidente de la CNEA, aun desoyendo a su gabinete. Y cuando se trataba de decidir “ésta sí, ésta no”, el presidente de la CNEA se remitía al dictamen de un comité experto reunido “ad hoc”.

El nuclear es un tema estratégico y sin margen para improvisación. Se entendía que un grupo de expertos con 30 o 40 años de especialización en energía atómica podía tener mejores ideas en lo suyo que un general, o que un político argentino promedio con título de abogado, de médico, o con una carrera hecha en comité, unidad básica o jalonada por nombramientos aleatorios dentro de la función pública. En nuestro país, los administradores del estado siguen siendo abrumadoramente no profesionales en lo suyo.

Que la CNEA dependiera directamente del Poder Ejecutivo, y que el presidente de la nación se atuviera indirectamente a la opinión de los altos cuadros nucleares hoy parece sorprendente. Lo efectivamente sorprendente es que hoy ocurra lo contrario.

Esto a lo largo del siglo XX generó tironeos épicos y vaivenes a la hora de elegir, pero ninguna decisión cuestionable que hubiera que lamentar en materia de seguridad, aunque sí un poco en disponibilidad. Eso se ha visto y se ve en el caso de las Atuchas, ya que ambas a su modo son prototipos, y los prototipos dan trabajo hasta que se terminan de cepillar todos sus errores de diseño o construcción.

Contra lo que se cree por ahí, Atucha II -que está en su período de dolores de dentición- no es una simple versión a máxima escala de Atucha I. Tienen diferencias de diseño hasta en los elementos combustibles: efectivamente, no son intercambiables. Sin embargo, ambas plantas reconocen un ancestro común experimental, el reactor MFZR de Karlsruhe, el prototipo de ambos prototipos. Tenía 47 MWe y una tasa de disponibilidad bajísima (algo superior al 50%) mientras duró.

Atucha I empezó con una disponibilidad del 71%, se rompió en su cumpleaños número 13, se reparó “ad integrum” y a fuerza de cepillarla y pistearla, hoy anda en el 89%. Atucha II sigue en su etapa juvenil de sacarle canas verdes a su dueño, NA-SA (Nucleoeléctrica Argentina SA), pero ya entrará en caja y durará 60 años o más en servicio. En su primera vida útil, Embalse andaba siempre arriba del 91%, y en 1998 llegó al 98,8% de disponibilidad, un récord mundial.

No es interesante, por obvio, que en la CNEA haya sido siempre más popular el diseño CANDÚ-6, cuya mayor ventaja es que viene curada de ñañas infantiles. Sí es interesante que en los hechos terminara siendo el menos comprado. Los ingenieros nucleares Eduardo Díaz, Miguel Báez y Miguel Ángel Joseph, tres veteranos de la construcción de Embalse, coinciden más o menos en la siguiente explicación de esa popularidad del CANDU:

En primer lugar, al no tener recipiente de presión, pieza forjada totalmente fuera del alcance de la industria metalúrgica nacional por su tamaño, la participación fabril argentina en una central CANDU puede llegar al 100%. En Embalse y por contrato iba a ser del 50%, y en los hechos fue de casi el 60% porque hubo que fabricar en el país y en pesos algunos componentes que se pensaba importar en dólares.

Eliminado el recipiente de presión, los componentes más caros son los generadores de vapor y la calandria. Se pudieron nacionalizar sin problemas durante el reciente programa de extensión de vida, o retubamiento, de Embalse, terminado en 2018. Nacionalizando componentes críticos, toda la central se vuelve MUCHO más barata por pagadera en pesos. Y estamos siempre hablando de un 50% menos de inversión inicial.

El diseño alemán es irrepetible e inalcanzable. Irrepetible porque SIEMENS-KWU se escaqueó del negocio nuclear en 1990, e inalcanzable por su virtuosismo. Pero en más de un caso parece totalmente innecesario alcanzarlo: las “islas nucleares” de ambas Atuchas están encerradas en estructuras de contención esféricas hechas de acero, rodeadas por un cilindro de hormigón de gran altura. Fuera de Alemania, Argentina y en el caso de una central en España, no hay nadie que haya siquiera diseñado una contención más perfecta ante aumentos explosivos de presión interna del edificio.

Three Mile Island 2, central de 802 MWe en Harrisburg, Pennsylvania, EEUU, fundió parcialmente su núcleo en 1979 y su contención soportó bien el evento: dio pruebas de resistencia mecánica y estanqueidad. Esa estructura tiene una forma de tambor rematado en una cúpula, y es mucho más barata que una esfera en términos de ingeniería y arquitectura. El cilindro rematado en cúpula es la forma típica de las contenciones de casi todas las centrales tipo PWR y PHWR del planeta.

¿Por qué los alemanes optaron por contenciones esféricas, tan sofisticadas y caras? Es que se las diseñó no sólo para resistir amenazas internas, sino externas. Si uno vivió en la República Federal Alemana entre los ’60 y el ’92 lo entiende enseguida: el país había sido destinado por la OTAN a volverse el más probable campo de batalla de tanques entre la URSS y el resto de la alianza atlántica. El tránsito de aviones y helicópteros de combate estadounidenses por el cielo alemán era constante. Las centrales debían construirse para aguantar el impacto de una aeronave, dice Díaz.

Otro asunto que le dio popularidad preferencial al CANDU: los canadienses y sus socios italianos favoritos para montajes (Italimpianti-Ansaldo) tenían fama de ser mucho más abiertos a la hora de transmitir “know how” de detalle que otros proveedores, creencia que aquí persiste pese a que las cosas en Embalse fueron MUY distintas. Como ya se dijo, elegimos a la chica más linda, pero en el peor momento de su vida: en 1974 AECL quedó bajo ataque del State Department de los EEUU. Debía ser robusta, además de linda. la chica en cuestión: la empresa recién sucumbió en 2011.

La AECL, la empresa generadora y dueña del diseño CANDÚ, no tuvo nunca, ni siquiera en sus años de gloria (los ’70) la cantidad de “managers” necesaria para atender sus exportaciones. De modo que en más de un caso los canadienses no tuvieron más remedio que confiar en los RRHH del comprador para las cuestiones de montaje, y el suministro de algunos componentes. El comprador, voluntaria o involuntariamente debió hacer un aprendizaje industrial en obra, y tal fue, y hasta el hartazgo, el caso de la CNEA con Embalse. No todo comprador valora esto: Argentina sí. Mucho.

El diseño CANDÚ prometía poder crecer y superar, pero por muy poco, su techo de potencia de los años ’70, que parecía clavado en los 600 MWe. Y efectivamente, todas las CANDÚ vendidas a Corea y China llegan arañando a los 700 MW. Ojo, CANDÚ Energy tiene un diseño (el Advanced CANDU Reactor, ACR) teóricamente capaz de llegar a los 1000 MWe.

Pero hoy eso no es un dato. CANDU Energy es una empresa residual, lo que quedó de AECL en 2011, tras su quiebra y compra -a precio vil- por Lavalin. Por ahora no hay indicios de que CANDU Energy pueda volver a tener la manija y la plata necesarias para construir un prototipo de su ACR-1000. China licenció el diseño de esa máquina en 2016, aunque no parece apurada en comprarse uno. Probablemente lo haga sólo cuando los canadienses estén muy desesperados y malvendan la tecnología.

Por el contrario, nunca hubo modo técnicamente viable de hacer una Atucha de uranio natural con esa potencia, 700 MWe, y mucho menos 1000 MWe. En ENACE, la empresa mixta de Siemens y la CNEA, se llegó a diseñar una central con dos recipientes de presión encerrados en una misma contención, llamada en solfa “el huevo con dos yemas”, pero habría sido difícil de construir, y ni hablemos de vender… Cosas que sucedían en un mundo nuclear dominado por el artículo de fe según el cual “bigger is cheaper”, y que no encuentra mucho correlato con la realidad actual, en el que lo que cuenta es mitigar como sea la alta inversión inicial.

En los ’60 y ’70, Alemania no podía ser proveedor de agua pesada de las Atuchas que nos vendió, porque tenía prohibida su fabricación por los EEUU, país con prerrogativas de vencedor militar y ocupante hasta bien después del derrumbe de la URSS. Los de KWU (y con ella el gobierno alemán) se comprometieron a conseguir como fuera el agua pesada para Atucha I, y cumplieron.

Por el contrario, los canadienses, que habían comprado en EEUU la tecnología para fabricar agua pesada, tenían una gran capacidad instalada de producción en su propio territorio, porque además de 18 CANDU propias, tenían que abastecer a las que vendieron en 7 países. Ergo, no era imposible que si les comprábamos una CANDU, por un poco más de plata nos transfirieran también el “know-how” del agua pesada. ¿Qué tal?

Ilusiones nuestras. EEUU no lo permitía. «Tecnología proliferadora, y máxime en manos argentinas», chirriaron. Con lo del agua pesada tuvimos, como en casi todo, que reinventar la rueda aquí, y en cuanto lo hicimos sonó el timbre y teníamos cola de vendedores de ruedas en la puerta.

Otra cosa que embellecía demasiado la imagen de los CANDU es que nunca nos habríamos imaginado que terminaríamos construyendo una de esas centrales tan macanudas en un contexto enteramente no colaborativo. Problemas de construcción y montaje con KWU-SIEMENS jamás los hubo. Lo que los alemanes prometían, lo cumplían. Estábamos mal acostumbrados.

Mucha gente supuso que tampoco habría bardo con AECL-ANSALDO, y supuso mal, según la gran cantidad de interferencias entre cañerías de distinto tipo que traían los planos originales. Ésas las tuvo que resolver “a la brava” y en obra la gente del ingeniero Jorge Cosentino y luego la de Eduardo Díaz y colaboradores. Fuimos parte involuntaria e impaga del aprendizaje de obra de ambas empresas.

Las fotocopiadoras, aquella novedad de algunas pocas oficinas muy «top» cuando se firmó el contrato CNEA-AECL, dejaron de trabajar libremente en Embalse el momento en que, presionada por los EEUU, la empresa canadiense empezó a sentarse sobre los planos de ingeniería de detalle de modo de limitar la transferencia de tecnología. Pero esto es Argentina, y Ansaldo, de puro italiana, es bastante argentina a su modo. Y además, tampoco Ansaldo tenía suficientes cuadros en nuestro país como para disciplinar a nadie.

De modo que por una u otra vía toda la documentación, según Díaz debido a la habilidad maquiavélica de Cosentino, se terminó consiguiendo. Los ingenieros Miguel Báez y Miguel Ángel Joseph dicen que Díaz era tan buen Maquiavelo como Cosentino. En suma, que les fotocopiamos toda la documentación que nos tenían que dar y no nos daban, en violación a los términos del contrato inicial. Por lo cual cuando le echamos mano se hicieron los idiotas y se lo tuvieron que bancar. ¿O nos iban a hacer juicio?

Como sea, la inmensa cantidad de fojas, el ADN mismo de una CANDU-6, hoy está en la central cordobesa, operativa desde 1984 y retubada desde 2018. Allí tanto plano y tanta planilla ocupan un espacio físico considerable y requieren de una atmósfera normalizada para la preservación del papel. Obviamente, esos documentos están también están digitalizados.

Resumiendo, que NA-SA, como diseñadora de centrales, heredó de la CNEA planos, planillas de cálculo y además, contratos como para alfombrar de clones del CANDÚ-6 el territorio nacional, legalmente y sin tener que pedir permiso ni ayuda a nadie. La tecnología la pagamos, y cara, y la conseguimos por izquierda cuando no nos la dieron por derecha.

Lo estúpido es que no la estemos usando. Es la tecnología que provee el 11% de la electricidad nuclear del mundo.

La India tiene 18 unidades copiadas ilegalmente de las CANDU canadienses por Nuclear Power Corp. of India Limited, NPCIL, 6 más en construcción y en 2017 encargó 10 más de 700 MWe cada una. Esa observación va para los mamertos que consideran que la vía del uranio natural no existe más.

Hay que convencer a la India de que no existe. Son como 1400 millones de habitantes, si hay que convencerlos de a uno, mejor que empiecen rápido, muchachos.

Al comprar «en flota» y fabricar los componentes en cantidad, el costo por kWe instalado para el estado está en U$ 2000, según NPCIL. Los indios pueden estar macaneando o no, pero si dicen la verdad, ése un precio de los años ’70, no de los 2020. Y la disponibilidad y seguridad son excelentes.

La gente de la CNEA no necesitaba adivinar el rarísimo futuro de la tecnología CANDU, porque lo creía asegurado, pero además estaba construyendo el de su propio país. El trabajo era una militancia de bajo perfil, un deber modestamente sagrado hacia la Argentina, patriotismo íntimo. La coincidencia más importante de Díaz, Báez y Joseph está en el sentido de pertenencia, el fanatismo que motivaba a la CNEA cuando acometió con Embalse. “El gordo Díaz dejó la vida en esa central”, oí muchas veces y de muy distintas fuentes en mis 36 años de periodismo científico y nuclear.

“Así de pelados tenía también los cables. Cuando estaba sacado y lo contradecías mucho, te tiraba con el teléfono. Literalmente. En los ’70 los teléfonos eran esos mazacotes de baquelita y fierro de ENTEL, pesaban lo suyo”.

“El que se dejó la vida en Embalse fue Cosentino”, recuerda Díaz, hablándome desde Córdoba, mientras se aburre haciendo antesala por una consulta médica. “Tres veces por semana Cosentino salía de Sede Central de la CNEA, en Núñez, y se iba manejando a 180 por hora por la Panamericana hasta Atucha I, para inspeccionar el avance de obra, que son 103 km», me explica, todavía asombrado.

«Desde ahí -prosigue Díaz- Cosentino salía por la ruta 9 hasta la obra de Embalse, que son 733 km. más. Allí tenía reuniones hasta deshoras, se iba a dormir un poco, y al día siguiente, de regreso de un tirón a Capital Federal a informar a Presidencia de la CNEA. Ese circuito lo hacía 2 o 3 veces por semana”.

“En realidad, el que tiraba el teléfono con más puntería si lo contradecías mucho era Cosentino, sobre todo si no había tenido tiempo de tocar la trompeta, su pasatiempo habitual”, rememoran otras fuentes.

Gente colorida, la de aquella época.El propio Díaz certifica, desde Córdoba, la Docta, la puntería telefónica del maestro Cosentino. Y hablando de teléfonos, me pide disculpas y corta la comunicación, porque apareció su esposa y si lo oye hablando de temas de la CNEA, lo levanta por los pelos. Se los tiene prohibidos, esos recuerdos. Porque todavía Díaz se enoja, se emociona, y se le disparan las pulsaciones.

En cuanto a Cosentino, el mentor de Díaz, “era preferible ligarse un telefonazo suyo y no un concierto”, coinciden los nucleares, en general bastante melómanos.

“Cosentino y luego Díaz, cuando El Gordo tomó su lugar al frente de la obra de Embalse, se mandaban jornadas de 12 y 13 horas, llegaban antes que el resto y si caías a medianoche, todavía estaban trabajando- dicen Báez y Joseph, unánimes, casi 40 años después, reunidos conmigo en un bar cautamente pituco de Belgrano.

Se los ve saludables. Ambos están obviamente jubilados desde hace mucho. Leen bastante, viajan a veces a visitar hijos y nietos en el exterior, a Joseph le tira la ópera y aprovecha. Reciben no pocas consultas de gente aún en actividad. Tratan de evitarlo, pero algunas veces siguen hablando del futuro del Programa Nuclear Argentino como si aún dependiera de ellos. Entonces se amargan y putean no poco, aunque son educadísimos. Suelen verse en ese bar.

Joseph de pronto tiene un «flashback» y sonríe con malicia.

“Era la una de la madrugada y vos veías la luz prendida en la oficina del Gordo Díaz. En cambio los canadienses se iban a la mierda de la obra a las 17:00”.

Eso explica que la construcción no fracasara, y que la transferencia tecnológica ocurriera. Otras cosas, no las explica. En aquel momento, la orilla sur de ese lago era un perfecto desierto, y medio siglo más tarde no se ha poblado. No les pregunto a Báez y Joseph qué corno se les había perdido a ellos en la obra de Embalse a esa hora.

Ése es el ambiente nuclear argentino, que sigue vivo no sé cómo o por qué. No se medica.

Embalse se hizo así, a pura prepotencia de trabajo, como recomendaba el novelista Roberto Arlt. Se inauguró con 4 años de demora que no son imputables a CNEA. Cualquiera que haya estado en aquella obra sabe que fue mucho más argentina que canadiense o italiana.

Caso contrario, no existiría.

Daniel E. Arias

Tsingshan Mining desarrollara insumos para producir carbonato de litio en Jujuy y Salta

El holding del acero y los metales chino Tsingshan Mining invertirá US$ 120 millones para elaborar cloruro de hidrógeno e hidróxido de sodio, insumos fundamentales para producir luego carbonato de litio. La estrategia de la compañía es desarrollar la cadena de valor del carbonato de litio entre Jujuy y Salta, donde desarrolla el proyecto Centenario Ratones junto a la francesa Eramet.

El gigante chino Tsingshan Mining Development, principal productor de acero inoxidable del mundo, firmó un memorándum de entendimiento con el gobierno de Jujuy para construir una planta de producción de cloruro de hidrógeno e hidróxido de sodio, que son insumos que luego utilizará para elaborar carbonato de litio en la provincia de Salta. La planta estará ubicada en el parque industrial de Perico (Jujuy) y -luego- desde allí la compañía asiática enviará los insumos al proyecto de litio Centenario Ratones que desarrolla en Salta. En total, la compañía invertirá US$ 120 millones para la construcción de la planta. En año pasado, Tsingshan, que también es el principal productor de níquel del mundo, adquirió el 49,9% de la participación en Centenario Ratones, uno de los proyectos de litio más prometedores del país. Para esto, desembolsó US$ 365 millones a la francesa Eramet, que está a cargo de la operación del proyecto. Por el aumento de la fabricación de vehículos eléctricos en Asia, la compañía china definió acelerar la inversión y producción de litio en el país. El proyecto Centenario Ratones entrará en operación comercial en 2024 y, según los anuncios que realizó recientemente junto a la Cancillería argentina, las proyecciones de producción de carbonato de litio en ese desarrollo pasaron de 24.000 a 50.000 toneladas anuales. Desde 2020 se produjo un fuerte desembarco de empresas chinas en el sector minero de la Argentina con una inversión que en tres años ya supera los US$ 2.500 millones. En total, de las nueve compañías chinas que están invirtiendo en minería, seis lo hacen para producir carbonato de litio. Además de Tsingshan, estas compañías son Ganfeng, Zangge, Jiangxi, Tibet Summit Resources y Zijin.Planta productora

Para producir cloruro de hidrógeno e hidróxido de sodio en Jujuy, Tsingshan invertirá un total de US$ 120 millones, distribuidos en US$ 80 millones en la primera etapa y US$ 40 millones en la segunda, según el acuerdo al que llegaron con el gobierno de esa provincia. Según el entendimiento que firmaron el presidente de Tsingshan Mining Development, John Li, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, la construcción de la planta “demandará 18 meses, empleando a más de mil personas durante el período de edificación, para luego ocupar unos doscientos trabajadores calificados en su etapa de funcionamiento”. Para garantizar su funcionamiento, la panta recibirá 10 MW de la distribuidora de energía eléctrica EJE y también obtendrá gas con “una potencia superior a la demanda que tendrá Tsingshan Mining”, explicaron desde la gobernación jujeña.China y Jujuy

El gobernador Gerardo Morales resaltó “la importancia que una empresa de la envergadura Tsingshan Mining esté invirtiendo en la Argentina y pronta a producir carbonato de litio en Salta” y ponderó la “decisión de invertir en Jujuy”. Además, destacó “un gran escenario para la industria del litio en el norte argentino que generará un clúster en la región”. También subrayó como “fundamental la decisión de producir todos los insumos necesarios para la fabricación de carbonato de litio” y, en ese sentido, remarcó que “Tsingshan Mining está abriendo el camino con la producción de ácido clorhídrico y soda caustica”. Por su parte, el presidente de Tsingshan, John Li, expresó: “tenemos una gran satisfacción de iniciar un nuevo capítulo de los negocios de las nuevas energías de la empresa en la provincia de Jujuy” e indicó que “el objetivo es desarrollar la cadena de valor del litio en la región y generar más oportunidades de trabajo”. “Somos nuevos en la Argentina, pero llegamos para quedarnos”, añadió.Concluye el ciclo de «La Niña», pero todavia provocara perturbaciones