Plan A: plata fresca. Plan B: plata en bonos. Plan C: bienes. La peor de las hipótesis: nada. Esa es la paleta de opciones que las autoridades provinciales configuran que podrá darse en la audiencia que la Corte Suprema de Justicia organizó para el próximo 23 de abril.

Ese día, a las 11, se dará el primer encuentro de conciliación entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Administración Nacional de la Seguridad Social, a dos años desde que el entonces gobernador Juan Schiaretti entablara una demanda por los fondos adeudados de Anses al sistema previsional de Córdoba.

Estará presente el ministro de Finanzas, Guillermo Acosta; el fiscal de Estado, Jorge Córdoba; el titular de la Caja de Jubilaciones, Adrián Daniele y los asesores letrados del organismo. No está resuelto aún si asistirá el gobernador Martín Llaryora. De la contraparte, se prevé que asistan las autoridades de Anses.

Será la primera de lo que se supone serán varias audiencias, aunque hay dos datos alentadores. El primero, la jurisprudencia de la misma Corte por el mismo caso. En 2012, José Manuel de la Sota hizo idéntico planteo ante el máximo tribunal, que falló a favor de la Provincia.

En 2015, la gestión de Mauricio Macri saldó esa deuda y cumplió con el corazón del acuerdo: giros mensuales y actualizados por movilidad. Alberto Fernández pagó, pero nunca actualizó los envíos, que se fueron licuando.

El segundo dato que genera expectativas en el Gobierno es que hay conversaciones avanzadas ya con el Ejecutivo nacional sobre cómo se podría arribar a un acuerdo. Acosta viene dialogando con el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman.

Incluso, fue el propio ministro de Finanzas, Luis Caputo, el 7 de marzo pasado, el que subió una foto en X con Llaryora y la promesa textual: “Avanzaremos prontamente con la firma del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas”.

Qué significa eso

Este régimen, Reor, fue creado por el presidente Javier Milei para que el Estado Nacional pueda cancelar deudas que tiene con las provincias y ciudad de Buenos Aires a cambio de tierras, empresas, rutas y otros bienes que son propiedad de Nación y que puedan ser interés de las jurisdicciones. Córdoba adhirió por ley a este régimen a fines del 2024.

En el Gobierno provincial tienen dos urgencias: que se resuelva el stock de deuda y que se empiece a normalizar el flujo mensual de aportes. Pero también saben, porque eso les han dicho, que no hay plata. Sería lo deseable, pero reconocen que en este contexto no es lo posible.

Aparece entonces el plan B. Y acá viene la sorpresa: fuentes del Gobierno provincial sostienen que, ahora que Epec es sociedad anónima, hay bienes que tiene Nación y sería de interés que pasen al patrimonio del Estado provincial, como la Central Nuclear de Embalse de Río Tercero, propiedad de Nación a través de Nucleoeléctrica.

Esta empresa, que además es dueña de Atucha I y Atucha II, es una de las unidades sujetas a privatización por Nación. Y aunque Atucha está cerca de su vida útil, no descartan que Epec pueda convertirse en una operadora de energía nuclear, en paralelo a lo que es su mayor ambición, que son las energías renovables, especialmente las generadas por la biomasa del campo cordobés.

Eso no es todo: también se negocia la transferencia de viviendas hechas en el marco del Procrear, que no fueron terminadas y que están en cabeza del banco Hipotecario, que esta evaluando pasar a remate.

Hay también innumerables inmuebles que son propiedad de Nación y tierras en diferentes zonas de la provincia. Hay una que se mira con especial interés, al menos de manera parcial: la Reserva Natural de Defensa La Calera, que es propiedad del Ejército Argentino y que se utiliza para maniobras militares. Son 11.377 hectáreas ubicadas entre las Sierras Chicas y su piedemonte oriental, la ciudad de Córdoba, Villa Carlos Paz, el Camino de las Cien Curvas y el río Suquía y la autopista Córdoba – Carlos Paz.

Parte de esa reserva se debería remediar por las prácticas de agricultura que se hicieron años atrás y faltan trabajos de remediación pos incendios y en especial, para evitar fuegos futuros. En la Provincia imaginan poner en valor ese gran pulmón verde, con alguna zona de acceso a los ciudadanos, siempre conservando el patrimonio natural que eso significa.

No descartan incluso que se pueda negociar la transferencia de Fadea con las instalaciones que tiene en Falda del Cañete, a los fines de proyectar una Fadea aeroespacial, pero debieran estar cerradas las cuestiones administrativas entre Defensa y el Ejército por los contratos del Hércules y el Pampa.

¿De cuánta plata hablamos?

Los montos son el gran punto en discusión. Las empresas valen por el flujo de ingresos que generan, mientras que los inmuebles tienen un valor algo más objetivo, en función de su ubicación y potencial. El punto es qué deuda le reconoce la Nación a Córdoba.

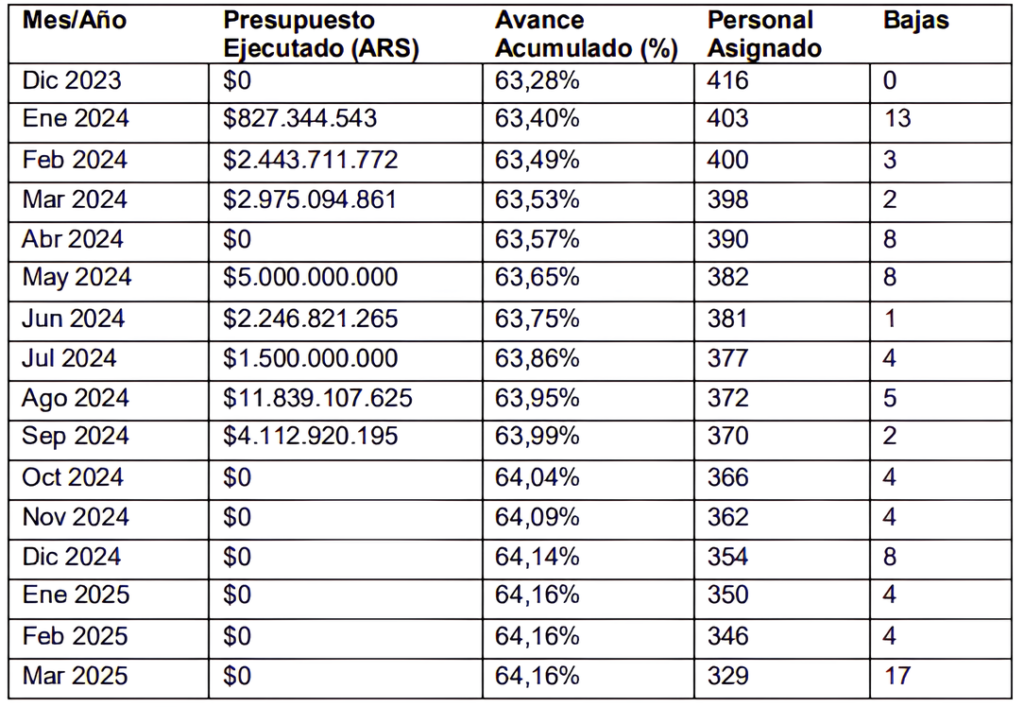

Lo primero por señalar es que todo el cálculo en danza ha sido realizado por la misma Caja de Jubilaciones. Anses desde 2019 que no se asoma a auditar ni certificar los balances, a pesar de que Córdoba envía religiosamente todos los meses los números.

El rojo a cubrir surge de simular que todos los beneficiarios del sistema previsional aportan lo mismo que los beneficiarios de Anses y ergo, reciben el ingreso que les pagaría Anses, como si estuviesen transferidos.

En Anses, falta plata, porque la diferencia entre los aportes y contribuciones y la masa de haberes se cubre con impuestos del fisco nacional. Ese rojo, es el que tiene que asumir Anses. Y si hay beneficios excepcionales entre los jubilados provinciales, los debe cubrir el Tesoro provincial.

El déficit que calcula la Caja para los años 2020 a 2024 es de 940 mil millones de pesos; 981 mil millones a febrero pasado, monto actualizado por movilidad previsional.

En tanto, al mes, Anses debiera enviar 20 mil millones de pesos, que equivalen a 15% de la masa de haberes mensual. Desde que asumió Milei, no ingresó un solo peso de esos envíos y el faltante complica el día a día de la administración.

Llaryora pretende la mayor cantidad de plata fresca posible y canjear deuda vieja por bienes, en el marco del Reor.

Un título de deuda, por el momento, está descartado. Nación se resiste a incrementar deuda y el gobernador quiere un beneficio tangible, de corto plazo.

El temor de las autoridades locales es que Nación alegue desconocer la deuda, más allá del monto que sea, dado que no está determinada.

El punto es que hay 13 provincias con atrasos similares. A algunas se les ha reconocido el 2020, pero otras todavía están discutiendo el 2018.

En el 2024, el rojo previsional de Córdoba fue de 330 mil millones de pesos, sobre un gasto total de 1,3 billón.

Eso significa que al sistema provincial de jubilaciones local le falta el 25% de sus ingresos. Se cubrieron con el ahorro que genera el diferimiento, los aportes solidarios, ingresos brutos adicionales a la actividad financiera y aportes extra a algunos sectores.

Laura González