- Las estadísticas que reúne la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC), indican que en Argentina sólo en 2020 se registraron 70 mil muertes por esta enfermedad.

- En ese momento, aún no regía la Ley Nacional de Cuidados Paliativos que se promulgó hace menos de un mes. Esta legislación busca dar una buena calidad de vida a pacientes con diagnósticos irreversibles otorgando atención física y espiritual.

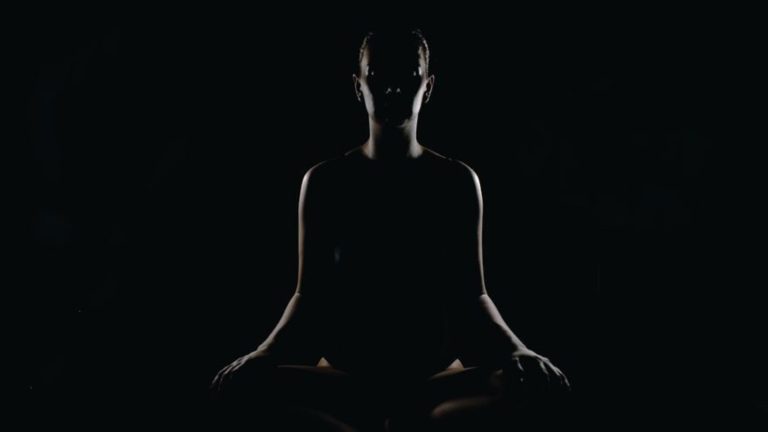

Cuidados paliativos para enfermos terminales: ensayan hongos y meditación

El conjunto de la actividad económica en Argentina creció en junio 6,4% interanual

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una variación de 6,4% respecto al mismo mes de 2021, y 1,1% respecto de mayo, informó ayer a la tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El sector Comercio mayorista, minorista y reparaciones (+8,4%) fue el de mayor incidencia en la variación interanual del EMAE, seguido por Industria manufacturera (+6,2%) y Transporte y comunicaciones (+10,8%). Entre los tres sectores aportaron 3,0 puntos porcentuales al incremento interanual del índice total. Por su parte, el sector Agricultura, ganadería, caza y silvicultura fue el único que registró una caída en junio en la comparación interanual: la producción se contrajo 4,9% y restó 0,5 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE. Para acceder al informe de Estimador mensual de actividad económica – Junio de 2022 – ISSN 2545-6636, cliquear aquí.#DatoINDEC

— INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 23, 2022

La actividad económica creció 6,4% interanual en junio de 2022 y 1,1% respecto de mayo t.co/EemnQVup5C pic.twitter.com/6hT9nm3FxN

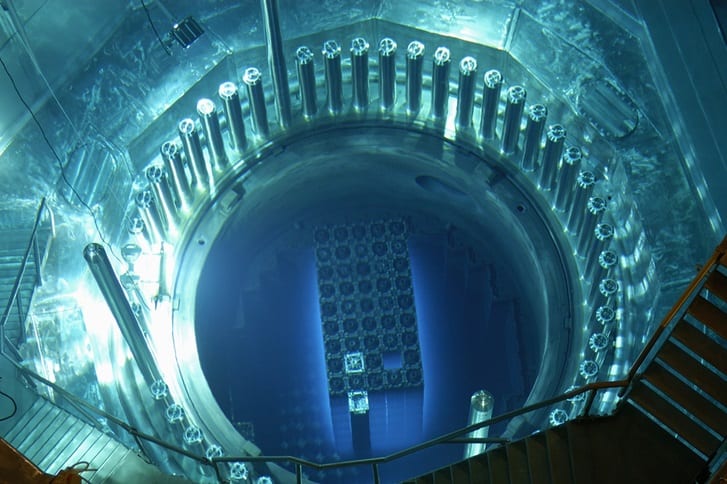

Una empresa estatal rusa firma un convenio con el OIEA sobre el manejo de residuos nucleares

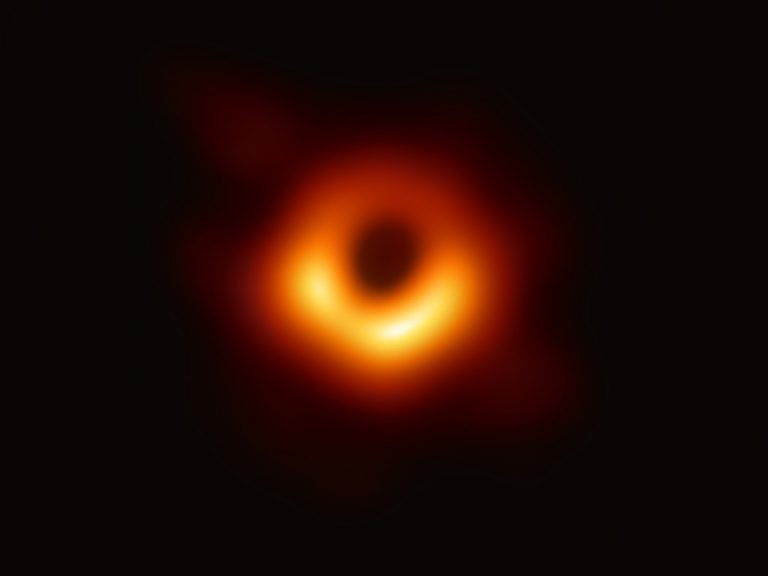

Escuchando a un «agujero negro»

Así, este video ha hecho audibles las ondas de sonido reales que salen disparadas del agujero negro en el centro del cúmulo de galaxias de Perseo. Se propagan a través del copioso gas del cúmulo para hacer sonar una nota unas 57 octavas por debajo del Do central. Lo más cercano, hasta ahora, que se ha escuchado de la voz del cosmos.The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e

— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) August 21, 2022

La crisis del gas en Europa: el caso de Bélgica

En enero de 2021 el precio había llegado a un piso de 18 Euro por MWh Breve comentario de AgendAR: El enfrentamiento -a distancia, en este caso en las llanuras de Ucrania- entre Grandes Potencias y sus aliados arrastra un eco de un poco más de 100 años atrás, en la Primera Guerra Mundial: el nombre del juego es Aguantar.Pequeño análisis del problema energético de Europa

— Eduardo Gigante ? (@eddiegigante) August 17, 2022

✔️Precio del Gas natural a sept22= 221 Euro/MWh

✔️Consumo de Gas Bélgica año 21= 200 Millones MWh/año

✔️ a pagar 200 X 221 = 44,2 billones de Euros

✔️44,2 / 500 (PIB de Bélgica)= 8,8%

Bélgica gastara el 8,8 de su PIB en energía pic.twitter.com/tI4wNkV46U

Comenzó la vigencia de la Ley de etiquetado frontal: los plazos, los cambios y el alcance

Desde el 20 de agosto, los famosos sellos negros y octagonales de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como la Ley de Etiquetado Frontal, comenzaron a circular en las empresas alimenticias y, de a poco, van llegando a las góndolas de los almacenes y supermercados.

Se trata de un proceso gradual, ya que los productos sin sellos que se hayan fabricado antes seguirán en las góndolas hasta agotar stock. La semana pasada venció el plazo para que las grandes empresas empiecen a comercializar sus productos con las etiquetas que alertan sobre los excesos de nutrientes críticos como, por ejemplo, azúcares añadidos, grasas totales, grasas saturadas o sodio. Las PyMEs tienen tiempo hasta el 20 de febrero de 2023 para regularizar su situación y cumplir con esta primera etapa. “La evidencia señala que el consumo en exceso de nutrientes críticos resulta perjudicial para la salud y pueden causar Enfermedades No Transmisibles. Los productos que sobrepasen los valores definidos serán etiquetados para advertir a la población de las características del mismo. De esta manera, se espera que las personas puedan realizar elecciones más saludables al encontrar información nutricional sencilla en el frente del envase”, explica la licenciada en Nutrición y docente de la Universidad Nacional de La Matanza, Dana Watson. Los octógonos son de color negro con letras blancas en mayúscula y no pueden tener un tamaño inferior al 5 por ciento de la superficie de la cara del envase. Dentro de la figura de advertencia, aparece: “exceso en azúcares” o del exceso que presente el producto y, en caso de contener edulcorantes o cafeína, contendrá una leyenda que diga “contiene edulcorantes/cafeína, no recomendable en niños/as”. “Los edulcorantes intensivos -indica Watson- pueden producir efectos negativos sobre la microbiota y no permiten poder reeducar el umbral del gusto dulce, como si se logra haciendo reducciones progresivas de azúcares. Por su parte, el consumo de cafeína en exceso puede generar ansiedad, hiperactividad, problemas de sueño y elevación de la tensión arterial, así que son dos componentes a los que debemos estar atentos”. De la normativa quedaron exceptuados algunos productos como el azúcar común, los aceites vegetales, los frutos secos y la sal común de mesa. En esta categoría también entran las fórmulas para lactantes y niños y niñas hasta los 36 meses de edad, alimentos para propósitos médicos específicos y suplementos dietarios. “El etiquetado frontal forma parte de una serie de acciones enmarcadas en la Ley 27.642, que también incluye la educación alimentaria nutricional dentro de los establecimientos educativos. Con esta Ley se espera continuar fortaleciendo las acciones que se vienen llevando a cabo vinculadas con la promoción de la salud, los hábitos saludables y la prevención de enfermedades no transmisibles de alta prevalencia en la población argentina”, destaca Watson.Los quioscos de escuelas, en la mira

Si bien la Ley es conocida por la disposición de etiquetar los productos de forma clara, su alcance es más amplio y abarca la regulación de publicidad en alimentos y otras cuestiones vinculadas a la promoción de información útil para tener una alimentación más saludable. En esta línea, los establecimientos educativos del nivel inicial, primario y secundario también serán terreno en el que la ley pueda decir presente. “La normativa establece que, dentro de estas instituciones, no se podrán vender alimentos y bebidas analcohólicas que contengan al menos un sello de advertencia o leyenda precautoria. La idea es contribuir al desarrollo de hábitos de alimentación saludable desde temprana edad, acompañando esta acción con educación alimentaria nutricional”, destaca la especialista. La Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2019 se reportó que el 67 por ciento de las escuelas públicas provee algún alimento y el 71 por ciento de las escuelas tiene quiosco o buffet. Allí, niños, niñas y adolescentes consumen un 40 por ciento más de bebidas azucaradas, el doble de productos de pastelería o productos de copetín y el triple de golosinas respecto de los adultos.Otro punto de interés se refiere a la regulación de la publicidad y promoción de alimentos y bebidas para menores.“En la misma encuesta se destaca que el 21,5 por ciento de los adultos y las adultas responsables de niños y niñas de entre 2 y 12 años declaró que compró, al menos una vez en la última semana, algún alimento o bebida porque el niño o la niña lo vio en una publicidad”, explica Watson. Considerando esto y con la intención de proteger a las infancias y adolescencias, la ley prohíbe toda publicidad, promoción y patrocinio de alimentos y bebidas analcohólicas que contengan al menos un sello y estén especialmente dirigidos a niñas, niños y adolescentes. “Los edulcorantes intensivos -indica Watson- pueden producir efectos negativos sobre la microbiota y no permiten poder reeducar el umbral del gusto dulce, como si se logra haciendo reducciones progresivas de azúcares. Por su parte, el consumo de cafeína en exceso puede generar ansiedad, hiperactividad, problemas de sueño y elevación de la tensión arterial, así que son dos componentes a los que debemos estar atentos”.

La corvina negra, el pez que se reproduce en el turbio Río de la Plata

“Cousteau se equivocó al hablar de un mundo silencioso”, dice el investigador uruguayo Javier Sánchez Tellechea, quien junto a colegas acaba de publicar un trabajo en el que estudia el músculo que les permite a nuestras corvinas negras emitir un canto único durante la época de desove.

La corvina negra es una captura deportiva bastante popular en las costas bonaerenses. Abunda en grandes cardúmenes, y los adultos alcanzan tamaños interesantes, de 4 hasta algunos monstruitos de 20 kg. La especie abunda desde habitualmente marrón Bahía de Samborombón, zona de transición de salinidad y turbidez del agua entre el Plata y el Atlántico, atraviesa Punta Rasa (el límite teórico del río, donde el agua se va azulando y salando) y llega tan al sur como Necochea, lugar decididamente marino. Se apega a las costas playeras o barrosas, y no anda mar adentro. Resistente a ambientes tan distintos, la corvina negra últimamente se cuela aguas arriba por ríos tan turbios como el Salado, donde contribuye a la alegría de quienes iban más bien por flacos pejerreyes de 2 kg., con toda la furia. La sorpresa para los lectores que no pescan es que la corvina negra canta, y la sorpresa de la sorpresa, cómo, y por qué, y con qué brutal emisión de sonido. Ahora que los programas de televisión de concursos en los que la gente canta están de moda, les propongo la siguiente escena. Un grupo de cantantes se acercan a la costa y comienza a producir sonidos fuertes y tonales con insistencia. Ponen gran esfuerzo y energía en su canción. Tanto que, como una persona que quiere cortar camino en el gimnasio, estuvieron meses llenando sus músculos con esteroides para llegar a este momento de la mejor forma. Cantan con todo lo que tienen, alcanzando notas graves con un volumen importante gracias a sus músculos hipertrofiados para tal desafío. Todo para seducir al exigente jurado. Las integrantes del jurado escuchan con rigurosa atención. Aquel tiene una voz potente, pero no mantiene la nota por mucho tiempo; ese otro llega a notas más bajas; aquellos dos parecen estar más pendientes de superarse entre sí que en deleitar al jurado. Listo, está claro quiénes son los ganadores. ¿El premio? Burlar la muerte permitiendo que su información genética permanezca mucho más tiempo del que vivirán cantantes y jurados, que en este caso no sos personas comunes buscando cinco minutos de fama ni famosos y famosas exprimiendo los suyos. Los cantantes y las jurados de esta escena son corvinas negras (Pogonias courbina), cuyos machos, junto a los de las corvinas negras del norte (Pogonias cromis), son los únicos peces de la familia de los sciénidos que emiten este canto durante la época reproductiva. Mientras las otras especies emiten ráfagas breves de pulsos no modulados ‒algo así como prrr, prrr‒, este canto sexual de las corvinas negras ‒algo así como ouuum, ouuum‒ no se conocía hasta que investigadores de Uruguay se propusieron colocar micrófonos submarinos ‒llamados hidrófonos‒ para abrir nuestros oídos a un mundo del que poco conocemos. Javier Sánchez Tellechea y Walter Norbis, del Laboratorio de Fisiología de la Reproducción y Ecología de Peces de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, quienes con otros colegas publicaron en 2010 el primer trabajo sobre los sonidos de las corvinas negras del sur, volvieron ahora a la carga buscando entender más sobre este canto único. En el artículo “Variación del sonido por hipertrofia y atrofia del músculo sónico en machos de corvina negra austral (Pogonias courbina)”, Sánchez y Norbis comparten autoría con Sebastián Izquierdo, del mismo laboratorio de Facultad de Ciencias que ellos, y con William Pérez, de la Unidad de Anatomía de la Facultad de Veterinaria. ¿Por qué estudiar este músculo? Porque un canto único, cual canto de una sirena, es un llamador poderoso e irresistible para la curiosidad científica. Así que vayamos a conversar con Sánchez y Norbis sobre cantos submarinos, sexo y corvinas. El sonido importa “Los peces producen sonido, son parte del ambiente sonoro del medio acuático”, lanza Sánchez ni bien comienza la grabación, repitiendo un mantra tan obvio como necesario. Es que por extraño que parezca, aún en el siglo XXI, si bien hemos dado pasos gigantes, nos cuesta entender cómo sienten y se comunican en el mundo animales distintos a nosotros. “Siempre se pensó que los peces no eran organismos muy inteligentes, que básicamente se juntan para reproducirse o desarrollar otros comportamientos por señales químicas o por la luz. Pero la cosa es mucho más compleja que eso”, sigue Sánchez. “Desde que arrancamos con esto, hace casi 15 años ya, venimos viendo que el sonido es un componente muy importante en la reproducción, que es una de las cosas más importantes que tienen los organismos”, amplía. Y tras todo este tiempo, el sonido adquiere cada vez más peso: “Creemos que el sonido puede ser el desencadenante del desove y de la puesta a punto del macho y la hembra”. Y aquí hay una cuestión importante. Si un conjunto de organismos deciden que llegó el momento de reproducirse debido a factores como la luz o la temperatura, es muy distinto a que si emiten sonidos y establecen una comunicación entre ellos para desovar y mezclar su material genético. En el segundo escenario, el pez es un agente, un protagonista de su sexualidad, y no apenas un esclavo de pautas físico-químicas. Las corvinas se empoderan. Si bien las gónadas de machos y hembras comienzan a desarrollarse impulsadas por claves ambientales ‒las hembras invierten recursos en aumentar el tamaño de sus gónadas para producir las huevas y los machos hacen otro tanto para estar a la orden y rociarlas con su esperma durante el desove‒ las corvinas tendrán sus razones para darle un papel al sonido en todo esto. Entre otras cosas, porque para ellas el sonido es relevante. “Los sciénidos son una familia de peces que en su gran mayoría producen sonido y que tienen un músculo especializado para ello, que justamente se llama músculo sónico”, explica Sánchez. Tan es así que en inglés se las denomina “croackers” o “drums”, algo así como “croadoras” o “tambores”. “La familia incluye a las corvinas blancas, pescadillas, burriquetas, pargos y córvalos”, dice Norbis. “Cuando empezamos a estudiar esto, comenzamos a ver que en cada especie de la familia pasan cosas diferentes. Por ejemplo, en la corvina blanca (Micropogonias furnieri), que fue la primera que estudiamos, macho y hembra tienen músculo sónico, ambos emiten sonidos de disturbio, pero sólo el macho, en la época reproductiva, emite un sonido que nosotros registramos cuando estaban desovando, y que en la literatura se conoce como advertisement calls”, comenta Sánchez. Al leer el trabajo que acaban de publicar, queda claro que las corvinas negras también tienen estos dos tipos de sonido producidos por el músculo sónico que llevan adosado a sus vejigas natatorias. Hembras y machos emiten lo que en el artículo se denomina “llamadas de disturbio” (en inglés, disturbance calls) y, además, durante la época reproductiva, los machos emiten “llamadas de anuncio” (advertisement calls). Pero si, como dijo Sánchez, el sonido es algo más importante en el mundo de los peces, “disturbio” y “anuncio” parecen palabras demasiado toscas para hablar de una comunicación a la que recién nos estamos empezando a asomar. “Esa es una nomenclatura internacional”, comenta Norbis. “Nosotros los llamamos de otra manera”, dice Sánchez. Es una nomenclatura antigua que no reconoce el mundo sonoro de los peces, objeto, no ante ellos, que están convencidos de la importancia de la comunicación sonora de estos peces, sino ante el corsé del lenguaje presente aún en la literatura científica. Ictiólogos y pescadores que quieran profundizar en el tema, pueden leer la continuación de esta extensa nota aquí.Se crea la primera Guarnición Militar Conjunta en Tierra del Fuego

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, firmó una Resolución mediante la cual se crea la Guarnición Militar Conjunta en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Su ubicación adquiere un valor estratégico.

En esta nueva unidad militar estarán asignados efectivos del Ejército, la Armada, y la Fuerza Aérea Argentina. Cada fuerza pondrá a disposición del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO) los recursos y materiales que se demanden para la instrumentación, apertura y desarrollo de la Guarnición Militar Conjunta. El Ejército Argentino desplegará e instalará un elemento de al menos nivel Subunidad independiente en la localidad de Tolhuin, como parte de la Guarnición Militar Conjunta. La Armada Argentina hará lo propio en la nueva Base Naval Integrada que se está construyendo en la ciudad de Ushuaia. Mientras que la Fuerza Aérea Argentina propondrá como parte de la Guarnición Militar Conjunta el despliegue e instalación de una Base Aérea Militar, que esté en capacidad de brindar apoyo operativo y logístico a los Sistemas de Armas.

Mientras que la Fuerza Aérea Argentina propondrá como parte de la Guarnición Militar Conjunta el despliegue e instalación de una Base Aérea Militar, que esté en capacidad de brindar apoyo operativo y logístico a los Sistemas de Armas.

Desde el inicio de su gestión, el ministro Taiana viene insistiendo en la importancia estratégica de fortalecer la presencia militar en el sur del territorio nacional con proyección a la Antártida, al Atlántico Sur y a la Argentina bicontinental.

Por eso la creación de esta nueva guarnición se suma a los últimos hitos desplegados por el Ministerio de Defensa en la Patagonia como la instalación de un radar de vigilancia del espacio aéreo en Río Grande, la construcción de la nueva base naval integrada en Ushuaia y la apertura de nuevos puentes aéreos de LADE entre Río Gallegos y Tierra del Fuego.

Desde el inicio de su gestión, el ministro Taiana viene insistiendo en la importancia estratégica de fortalecer la presencia militar en el sur del territorio nacional con proyección a la Antártida, al Atlántico Sur y a la Argentina bicontinental.

Por eso la creación de esta nueva guarnición se suma a los últimos hitos desplegados por el Ministerio de Defensa en la Patagonia como la instalación de un radar de vigilancia del espacio aéreo en Río Grande, la construcción de la nueva base naval integrada en Ushuaia y la apertura de nuevos puentes aéreos de LADE entre Río Gallegos y Tierra del Fuego. Otra apuesta al desarrollo del reactor de torio

La empresa holandesa Thorizon ha recaudado 12,5 millones de euros para el desarrollo de una nueva generación de centrales nucleares. El ‘reactor de sal fundida de torio’ desarrollado por Thorizon utilizará residuos de larga duración en combinación con el abundante metal torio como combustible. Se espera que este reactor sea capaz de realizar una importante contribución a un suministro de energía seguro, prácticamente inagotable y libre de CO2.Thorizon, de Países Bajos ??, ha recaudado 12,5 M€ para el desarrollo de un reactor de sales fundidas de torio con capacidad para reciclar residuos nucleares, utilizarlos como combustible y generar energía eléctrica baja en emisiones.t.co/6rEcq8q3Fm pic.twitter.com/bUXd9OKQ7n

— Operador Nuclear (@OperadorNuclear) August 17, 2022

¿De dónde importa litio China para la producción de baterías?

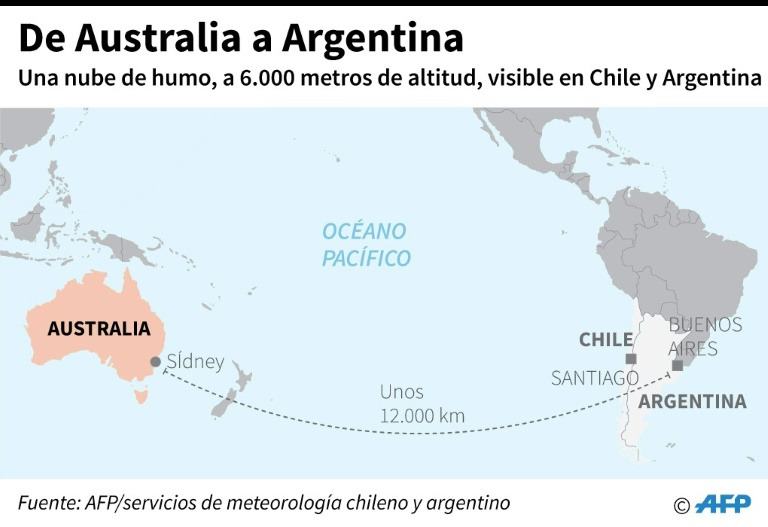

¿De donde importa #litio China para la producción de baterías? de tres países, Australia (en forma de concentrado de Espodumeno), Chile y Argentina (en forma de Carbonato de litio y de Hidróxido de Litio). Tanto el carbonato como el hidróxido van de Argentina y Chile en un 97% pic.twitter.com/HFOLb73WMb

— Eduardo Gigante ? (@eddiegigante) August 21, 2022