El ingeniero naval Raúl Podetti, consultor independiente y exdirectivo de Astillero Río Santiago, intensifica su denuncia contra lo que el define como la «corrupción naval militar argentina».

En 2022, su novela “L’Affaire Argentine” ya había revelado la «vergonzosa» y “sobrepreciada” compra de cuatro patrulleros oceánicos (ARA Bouchard (P-51), ARA Piedrabuena (P-52), ARA Storni (P-53) y ARA Contraalmirante Cordero (P-54)); al astillero estatal francés DCNS Naval Group —señalado por organismos internacionales como el más corrupto del mundo—. Dicha operación (iniciada por Macri y continuada por Fernández) se cerró en U$D 400 millones, a pesar de informes que aconsejaban la construcción nacional a mucho menor costo.

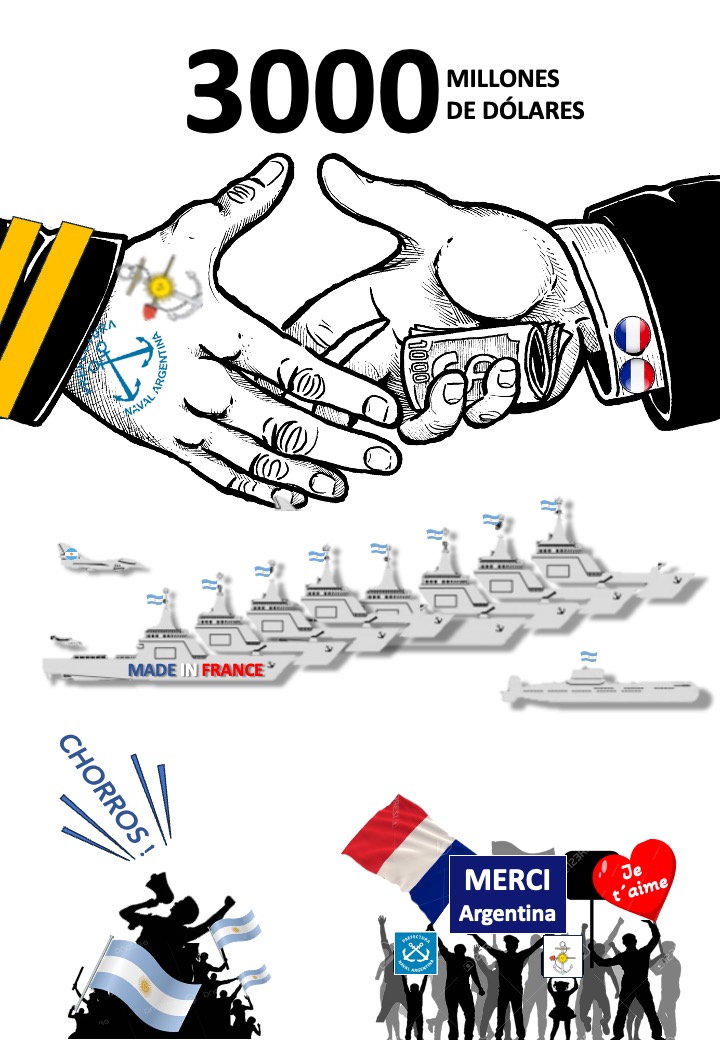

Tres años después, Podetti acusa al actual gobierno de Javier Milei de impulsar una nueva compra directa y «sobrepreciada» de otros cuatro patrulleros idénticos a los OPV ya adquiridos, y que están inactivos en Mar del Plata por falta de fondos para operarlos; más una flotilla de submarinos, al mismo proveedor francés, esta vez por U$D 3.000 millones, con presuntas comisiones del 11%.

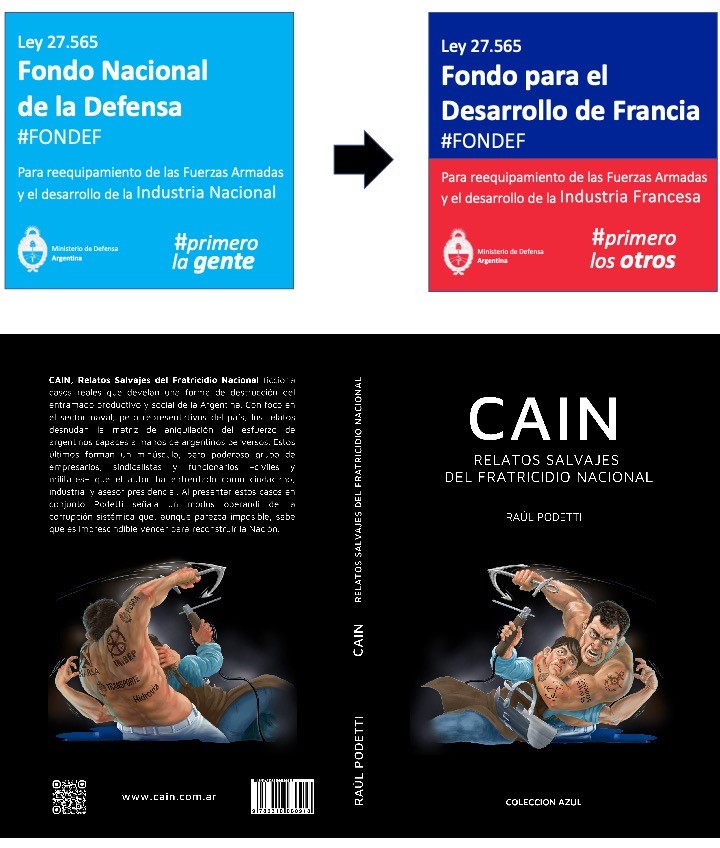

Podetti sostiene que esta «Política de Estado» desvía recursos -el nuevo gasto equivale a 100 años del FONDEF- y relega a la industria naval argentina, tal como lo comprobó una investigación de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre compras militares con «alevosas irregularidades».

El ingeniero naval ha elevado todas sus revelaciones a la Oficina Anticorrupción, buscando frenar lo que considera un «fraude naval militar» que se mantiene sin importar el signo político.

L´Affaire Argentine II

Este debería ser el título de la segunda parte de mi anterior novela, basada en el negociado realizado entre la Argentina y Francia en el 2018. Fue en ese año cuando se compraron, en forma directa y al doble del precio de mercado, 4 barcos patrulleros al astillero estatal francés, el más corrupto del mundo, según el Compendium of Arms Trade Corruption – Fletcher School). El estudio detalla sobornos franceses por 1 billón de dólares pagados en Brasil, Paquistán, Malasia, Arabia y Taiwán, y una serie de asesinatos para su encubrimiento.

Sólo Argentina compró esos barcos a pesar del rechazo por mal desempeño de todas las Marinas, incluso la de Francia. Quizás sea por eso que desde su llegada casi nunca han salido a patrullar, y son una estática postal turística de Mar del Plata, amarrados siempre en la Base Naval, mientras los pesqueros ilegales hacen su festín cerca de la milla 200.

Para explicar esta nula actividad, el gobierno ha manifestado que NO HAY PLATA para operarlos. Sin embargo, Milei acaba de anunciar la compra directa sobrepreciada de otros cuatro inútiles barcos patrulleros iguales y una flotilla de submarinos, siempre al mismo astillero estatal francés, único y preferido proveedor de los funcionarios civiles y militares navales argentinos. Así el gobierno francés recibiría 3000 millones de dólares, menos las correspondientes comisiones del orden del 11%, según el estudio de corrupción naval militar citado.

Debe reconocerse que hay un trabajo en equipo. Estas nuevas compras fraudulentas fueron iniciadas en el anterior gobierno y el actual las impulsa con vigor, demostrando que la corrupción naval militar argentina es una verdadera Política de Estado.

A la compra de submarinos y patrulleros-que-no-patrullan se sumó también, en ese mismo año, la compra de una flotilla de Super Etendard franceses, con una característica especial: se trata de aviones-que-no-vuelan o, al menos, que no lo han hecho en los siete años desde que llegaron.

Pero nada de esto debería sorprendernos, pues hace ya varios años que la Argentina está rankeada entre los países más corruptos del mundo en compras militares. Según el Global Defense Integrity Index (GDI) de Transparency International, nos ubicamos al nivel de Angola, Camerún, Sudán, Nigeria, Bangladesh, Irn, Irak, Jordania, China, Rusia y Venezuela. Nuestras chances de mejorar son muy bajas pues los que deberían generar el cambio son justamente los que se benefician con mantener el mismo status quo de corrupción.

¿Cómo se financia este fraude naval?

Los 3000 millones de dólares (más intereses) que se lleva el gobierno de Francia en contratos navales equivalen a casi 100 años de la tasa (0,8%) sobre el presupuesto nacional fijada en el Fondo Nacional de la Defensa (Ley 27565 – FONDEF) para el reequipamiento militar. En otras palabras, cuatro generaciones de argentinos aportaremos un 0,8% de nuestro Presupuesto para dar trabajo al astillero estatal francés, incumpliendo el objetivo de “sustitución de importaciones en el reequipamiento de Defensa” definido para el FONDEF. No en vano, estas siglas se reinterpretan hoy como FOndo para el DEsarrollo de Francia.

¡Dejar de Robar!

En el lanzamiento de mi reciente libro CAIN, Relatos Salvajes del Fratricidio Nacional hice la siguiente reflexión:

Si a los ocho barcos patrulleros franceses, se suman los otros cuatro comprados en forma directa a un astillero israelí en 2017, también inútiles y al doble del precio de mercado, la Argentina obtendría el récord mundial de inversión en barcos patrulleros (1000 millones de dólares en sólo ocho años). Pero lo más increíble de este billonario fraude naval militar en curso actual es que no sirve para nada, pues el patrullaje real de la Argentina es casi nulo.

Es obvio que esos 12 sencillos barcos patrulleros podrían haberse construido a la mitad de precio en otro astillero o en algunos de los 16 astilleros argentinos (14 privados). Pero a la industria naval argentina se la mantuvo excluida de esos contratos, y agredida con pésimas medidas económicas al punto que, en ese mismo período de ocho años, sólo construyó barcos por un valor de 100 millones de dólares. Con estos datos concretos les pregunto a nuestros geniales economistas superdotados a cargo del gobierno: ¿Qué medida económica puede multiplicar por diez la actividad económica de un sector productivo y reducir el gasto público a la mitad?

Y la única respuesta que me surge es: ¡Dejar de Robar!

Investigación y Denuncia

Cuando reúno suficiente evidencia de corrupción, mis investigaciones concluyen en denuncias administrativas, judiciales y mediáticas que suelen parecer pérdidas de tiempo. Pero a veces no lo son: una de mis denuncias ante la Oficina Anticorrupción terminó siendo elevada a la Justicia Penal y avanza, aunque con lentitud y, en otro caso, la Auditoría General de la Nación (AGN) tomó mi denuncia por el fraude en la compra de patrulleros e inició una larga investigación que culminó en un informe lapidario (#12010800). En noviembre 2024, la AGN identificó alevosas irregularidades propias de un sistema de corrupción organizado dentro del Ministerio de Seguridad: el 91% de las compras eran ilegales, el 74% de los contratos no tenían garantía, el 69% eran compras directas sin justificación ni comisión evaluadora y más del 33% no tuvieron requerimiento ni especificación técnica.

Algunos de los casos antes mencionados terminaron con varios funcionarios extranjeros presos por corrupción: directores del astillero israelí, un presidente del astillero estatal francés, un presidente y dos ministros franceses, y varios almirantes y funcionarios de Brasil, Malasia, Taiwán y Paquistán, todos clientes-socios del astillero estatal francés. Tarde o temprano a esta lista se sumarán también funcionarios civiles y militares argentinos. Será justicia.

Les Misērables

El famoso musical se basa en la obra cumbre del siglo XIX francés donde Víctor Hugo denunciaba el abuso de poder del gobernante que empobrecía a la sociedad. En la obra, los miserables eran los oprimidos que vivían en la miseria heroicamente representados por Jean Valjean, un hombre perseguido por el poder por robar una rodaja de pan.

Sumándome a Víctor Hugo en su denuncia, me pregunto: ¿Quiénes son hoy y aquí, los “miserables”? Y encuentro primero una dolorosa coincidencia con la obra francesa original: hay millones de argentinos que siguen sumergidos en la miseria. A esto contribuye, sin dudas, la corrupción sistémica que anida en la cumbre del poder y roba los recursos que podrían ayudarlos a salir de esa condición. Sin embargo, la interpretación coloquial más actual del término “miserable” no se refiere tanto ya sólo al pobre inocente oprimido y tiene una carga mucho más negativa y acusatoria que meramente descriptiva, asociándose, por ejemplo, al explotador, al maldito (“al muy miserable”) que desde el poder roba, no una rodaja de pan como Jean Valjean, sino millones para su propio beneficio.

El robo desde el poder político se llama corrupción, y su máxima expresión mundial (40%), se da en la venta de armas, que en la Argentina, uno de los peores países en esta materia, alcanza actualmente niveles críticos con las reiteradas compras al astillero estatal francés.

En el último capítulo de CAIN, Relatos Salvajes del Fratricidio Nacional planteo un nuevo el guion para el exitoso musical, adaptado a la realidad nacional de la última década. Los invito a Los Miserables, el Musical de la Corrupción.

Nadie Importa

Posiblemente estas líneas te indignen, pero también quizás llamen a preguntarte que hacer para terminar con el flagelo de la corrupción que nos mantiene sumergidos en el subdesarrollo. Seguramente ese proceso termine llevándote a pensar que la corrupción, y en especial la militar, es algo demasiado grande comparado con tu tamaño haciéndote sentir que “no sos nadie” para solucionar esto. Y justamente ahí anida la fuerza de la corrupción que, como una planta que crece en la oscuridad de un rincón oculto, se alimenta de nuestra pasividad.

Yo intento que cada vez más gente se anime a denunciar, iluminando así ese rincón húmedo y oscuro de nuestra Argentina. Intento que los argentinos nos empoderemos y que nos convenzamos que la acción de cada uno de nosotros realmente importa. Eso intento transmitir en este breve video: www.youtube.com/watch?v=TfKIav7QZVs