El aumento de casos entre “conocidos“ y el constante llamamiento de las autoridades de Salud para poner al día sus imprescindibles refuerzos de vacuna contra el covid-19 parecen, finalmente, estar dando resultado: esta semana se logró el “récord” en cantidad de vacunados de todo el segundo semestre del 2022. De hecho, según un posteo de Twitter hecho por el senador provincial Martín Barrionuevo –uno de los más respetados observadores de los números de la pandemia–, el martes pasado en todo el país se vacunaron más de cien mil personas. Hace sólo dos semanas el promedio diario apenas rondaba las treinta mil dosis diarias.

Las matemáticas, en Ciencias Exactas de la UBA, predijeron el ganador del Mundial (SE DIO)

Matemáticos, ingenieros en computación y tesistas del Instituto del Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, reactivaron un proyecto que calculó las chances de Argentina y de Francia.

En 2018, en el Instituto del Cálculo (Conicet), de la FCEN, se había desarrollado un modelo matemático para predecir los resultados de los campeonatos de fútbol. En este Mundial Qatar 2022, sus autores, con la participación de jóvenes estudiantes, lo reactivaron a través de una plataforma en homenaje a Diego Maradona. Según los cálculos publicados en el sitio 301060, la fecha en que nación el Diego, no por casualidad, Argentina tiene 50.49 por ciento de probabilidades de obtener la Copa del Mundo por sobre Francia, que cuenta con 49,51 % de chances. «Es casi un empate natural», dijo Guillermo Durán, matemático, director de la plataforma 301060, investigador del Instituto del Cálculo y actual decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. «Un empate técnico que tiene que ver con que ambos equipos siempre estuvieron muy parejos, incluso antes que empezara el Mundial», agregó. ¿Podemos confiarnos en tales resultados?, ¿Para qué sirven los cálculos basados en las probabilidades? Durán creó en 2018, junto a un equipo de investigadores y tesistas formados en las carreras de Matemática y Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, el sitio web 301060 con el fin de dar visibilidad a la matemática como una herramienta más, entre otras, para resolver problemas de la vida real. «Empezamos nuestro proyecto probando con las eliminatorias para el Mundial de Rusia, tomando y ajustando un emprendimiento similar de colegas científicos de la Universidad de Chile y del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), quienes habían desarrollado el sitio 851.cl, de ese país. Luego, lo aplicamos en las dos Copa América de 2021 y 2022, respectivamente, y ahora en este mundial Qatar 2022», relató el matemático. «Muchos de nosotros somos futboleros, por eso 301060 combina dos pasiones: la matemática y el fútbol. Además de ser un homenaje a Diego Maradona, ya que el nombre es la fecha de su nacimiento», señaló. «Los campeonatos de fútbol son eventos convocantes que despiertan interés en un público muy amplio y puede convertirse en un buen pretexto para cruzarlos con saberes que nada parecen tener que ver con el deporte. Pero sí tienen que ver: la matemática está en todos lados, y el fútbol no es una excepción», apuntó el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. La web con los cálculos Al consultar la página web se puede leer: «301060 es una plataforma en la que se ponen en marcha modelos matemáticos que toman como insumo la historia reciente de los resultados obtenidos por los equipos que participan del mundial. Esos modelos se calculan en computadoras de alto rendimiento con las que se puede estimar las probabilidades de los distintos resultados de cada partido. Dados esos cálculos, se simula el torneo millones de veces para aproximar probabilidades de los posibles resultados parciales y finales». precisó Durán. Y agregó: «Suponiendo que cada equipo se desempeñará de la misma manera a lo largo del torneo, realizamos simulaciones un millón de veces para que, estadísticamente, sean más sólidas las probabilidades de los resultados». «El modelo solo da una idea de lo que es más probable, más esperable», enfatizó. Un ejemplo: «Si juega Francia contra Croacia y la probabilidad de victoria de Francia es de un 50 por ciento, el empate de un 30 por ciento y la victoria de Croacia de un 20, lo que estoy estimando es que cinco de cada diez partidos, los va a ganar a Francia». «Lo que se estima partido a partido es una probabilidad de la victoria de cada partido y no es más que eso», insistió. «No siempre acertamos todos los partidos. En el ejemplo anterior, con tales porcentajes, acertaría cinco de cada diez partidos. Es decir, no sería esperable que acertara nueve, si la probabilidad era de un 50 por ciento», reconoció. En tanto, insistió Durán: «Si observamos los rendimientos de ambas selecciones en el mundial, en cuanto a partidos que ganaron, empataron o perdieron, goles que hicieron y les hicieron, todo abona este potencial empate técnico». «Tenemos fe y confianza en la selección argentina. Sabemos que está jugando bien. Todos creemos que esta vez le toca a Messi traer la copa, pero es un partido y hay que jugarlo».La inflación se desaceleró: 4,9% en noviembre. Pero acumula 92,4% en los últimos 12 meses

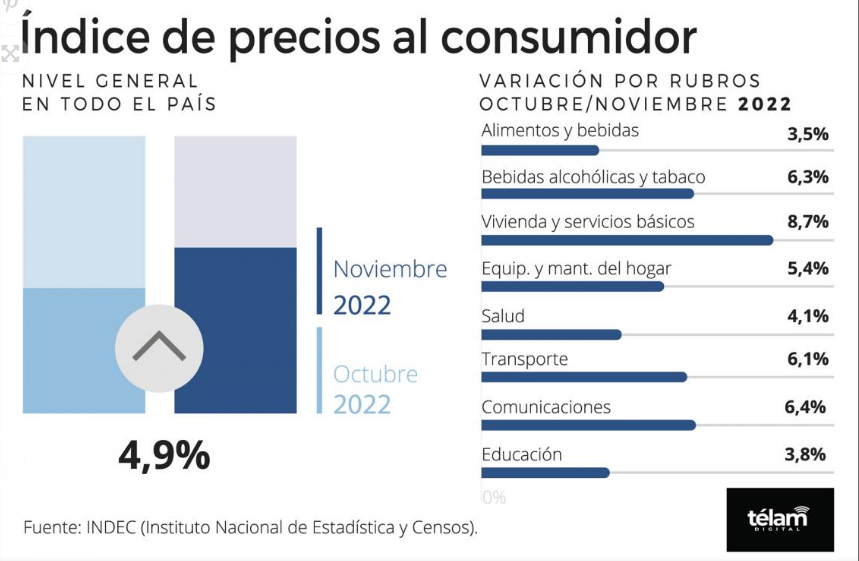

El Índice de precios al consumidor (IPC) cayó por debajo del 5%, y alcanzó la menor cifra en los últimos 9 meses. Así la inflación se ubicó en el 4,9% mensual -menor a lo proyectado por las consultoras, que predecían arriba de 6%-, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

A su vez, en el IPC acumulado de 2022 se registró una variación del 85,3%, y en la comparación interanual hubo un incremento de 92,4%, el mayor en más de 30 años. Con el IPC de noviembre queda convalidada la fuerte desaceleración de precios ya que la medición de octubre se había ubicado en el de 6,3%. El 4,9% es el tercer dato mensual más bajo del año detrás de febrero (+4,7%), y enero (+3,9%). El mayor incremento fue para Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+8,7%). Según el propio informe del INDEC, se debió «al incremento (en las tarifas) de los servicios de electricidad y gas … en todo el país, y específicamente en el AMBA, y al aumento de agua también por segmentación».

Economistas hablan sobre la desaceleración

«Es un dato que debe leerse con cautela ante aumentos pospuestos que hubo durante noviembre. Aún la economía no está en un proceso de desinflación. Hay precios relativos que deben ajustarse y eso torna más difícil encarar la desaceleración de precios. Es importante que se pudo lograr tener un mes con inflación por debajo del 5%. Es difícil que los próximos meses veamos a la inflación por debajo de este valor mensual particular», dice Guido Lorenzo, economista de la consultora LGC. Según Claudio Caprarulo, economista de Analítica: «Cuando desglosamos la explicación radica principalmente con lo que pasó con Alimentos y Bebidas». Indicó que, por un lado, las verduras estacionalmente cayeron mucho y, por otro lado, hubo una pequeña variación en lo que es la carne. «Eso responde también a un fenómeno particular que se está dando relacionado con las consecuencias de la sequía que lo que hace es que la carne vacuna se esté pagando más barata al productor que la carne de cerdo. Caprarulo también destacó que el IPC Núcleo perforó el 5% ya consideró que es «un indicador de lo que puede suceder de acá en adelante». «Si el gobierno mantiene cierta línea que viene haciendo puede generar expectativas positivas hacia adelante. De todas formas hay que ver que sucede en diciembre que hay mucha estacionalidad de precios y va a haber más presión que en noviembre». Las dos divisiones de menor variación en noviembre fueron Educación (+3,8%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,5%). Verduras, tubérculos y legumbres registró una baja en la mayoría de las regiones. A nivel de las categorías, lideró el alza mensual Regulados (+6,2%), seguida por el IPC Núcleo (+4,8%) y, en último lugar, Estacionales (+4,1%). Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, destacó que «fue clave en la reducción de la inflación mensual la moderación de los alimentos, los que de crecer más de 6% desde julio, en noviembre lo hicieron al 3,5%», y agregó que «en salud también hubo una menor suba debido a que este mes no hubo ajuste en las prepagas y que la falta de aumentos en colegios colaboró en el mismo sentido y educación sólo subió 3,8%».Paolo Rocca -Grupo Techint- dio un sorpresivo apoyo público a Sergio Massa

El CEO y principal accionista del Grupo Techint, Paolo Rocca, sorprendió al brindar un entusiasta apoyo al ministro de Economía Sergio Massa, durante el encuentro ProPymes que organiza el grupo.

Rocca es probablemente el empresario más poderoso de Argentina, y sin dudas un referente del «establishment». Con algunas reservas, fue un soporte fundamental del gobierno de Macri. «Le quiero agradecer muy especialmente a Sergio, más allá que estemos o no de acuerdo en todas las medidas que vaya a tomar o haya tomado, quiero reconocer el extraordinario esfuerzo que esta haciendo desde la posición de ministro de Economía, en guiar una economía en una situación difícil, en circunstancias complejas, hay un esfuerzo muy grande, lo percibimos en varios temas y esto hay que reconocerlo», afirmó Rocca en medio del panel que compartía con el ministro y fuera de todo guión. Pero el empresario no se quedó ahí. Luego del inesperado elogio le pidió a todos los empresarios presentes «un aplauso» para Massa. Y le hicieron caso. Resulta evidente que Massa logró un acercamiento importante con Techint, que participa en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, una de las principales obras públicas del Gobierno. Cristina Kirchner había criticado al grupo en el último acto que compartió con Alberto Fernández por importar los tubos desde una de sus fábricas de Brasil en lugar de producirlos acá. En este evente, ambos, Massa y Rocca, hicieron afirmaciones significativas. El ministro de Economía, dijo que «hace falta tener el coraje de bancarse la crítica de los propios». Agregó que a fin de año las reservas del BCRA serán de u$s7 mil millones. Paolo Rocca anticipo que el Gasoducto Néstor Kirchner se culminara el 20 de junio del 2023.(Video de Télam)

El PBI creció un 5,9% interanual en el 3° trimestre de 2022

El Producto Bruto Interno (PBI) creció 5,9% durante el tercer trimestre en relación a igual período del 2021 y fue 1,7% superior al del segundo trimestre de 2022 en términos desestacionalizados, informó ayer el INDEC.

Según publicó el INDEC en su “Informe de avance del nivel de actividad”, el dato desestacionalizado del tercer trimestre de 2022, con respecto al segundo trimestre, “arroja una variación de 1,7%, mientras que la tendencia ciclo exhibe una variación positiva de 1,3%”.

El organismo oficial también señaló que “en cuanto a la demanda, solamente tuvo un incremento trimestral, en términos desestacionalizados, el consumo privado con 1,4%; las exportaciones descienden 3,7%, el consumo público cae 1,7%, y la formación bruta de capital fijo retrocede 0,8%”.

Entre los componentes de la demanda, el mayor incremento se observó en la formación bruta de capital fijo, con 14% interanual. Por el lado de los sectores de actividad, se destacan los incrementos en hoteles y restaurantes (37,3% interanual), explotación de minas y canteras (14,4% interanual) y otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales (9,8% interanual).

Este dato del tercer trimestre informado por el Indec es idéntico al esperado por el mercado según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que realiza el Banco Central (BCRA), que en su última revisión había estimado +1,7% para este período, tras una corrección al alza de 0,9 puntos porcentuales en relación con la encuesta previa.

La estimación de variación correspondiente al cuarto trimestre de 2022 se corrigió a -1%, resultando en 0,2 puntos porcentuales de menor caída del nivel de actividad con respecto al relevamiento de octubre.

Putin anuncia más ventas de gas a China y una plataforma electrónica para los precios europeos

MOSCÚ, 15 dic – El presidente Vladimir Putin dijo este jueves que Rusia aumentará el suministro de gas a “Oriente”, en particular a China, y fijará los precios de venta a Europa mediante una plataforma electrónica.

Moscú quiere aumentar la venta de gas a países como China y Turquía, debido a que el conflicto de Ucrania afecta el comercio con Occidente, pero la construcción de la infraestructura podría llevar años. En octubre, Putin planteó la idea de crear un “centro de gas” en Turquía tras las explosiones que dañaron los gasoductos rusos Nord Stream bajo el mar Báltico y paralizaron sus ventas directas de gas a Alemania. “Entre los principales consumidores crecientes de gas ruso están nuestros vecinos, incluida Turquía (…) Tenemos previsto crear un centro de gas en los próximos años”, dijo Putin en una reunión televisada con funcionarios. “Pero si hablamos de crear una plataforma electrónica, esto puede hacerse en los próximos meses. Y es ahí, en gran medida, donde determinaremos el precio final para nuestros consumidores europeos, porque lo que han hecho en sus plataformas es una locura”. Putin ha criticado a Europa por elegir mecanismos de precios al contado para el gas en lugar de contratos a largo plazo, que solían ser la columna vertebral de las exportaciones de gas de la rusa Gazprom, los que dan más seguridad a la empresa controlada por el Kremlin Putin no dio detalles sobre la plataforma propuesta. Rusia comenzó a vender gas natural a China a finales de 2019 a través del gasoducto Poder de Siberia, que suministró alrededor de 10.000 millones de metros cúbicos de gas en 2021 y debe alcanzar su capacidad total de 38.000 millones en 2025. Rusia es ahora el tercer proveedor de gas de Beijing.Ciencia en pequeñas dosis: Cocinar es anterior al homo sapiens

No hace más que un mes, a mediados de noviembre, conocimos que algún homínido hoy extinto, cocinó una carpa en un horno de barro hace unos 780.000 años. Las evidencias de esta cocina ancestral se hallaron en la actual Israel. ¿Cuánto hace que los homínidos cocinamos la comida? pic.twitter.com/b3JKhiUpe2

— Alex Richter-Boix (@BoixRichter) December 14, 2022

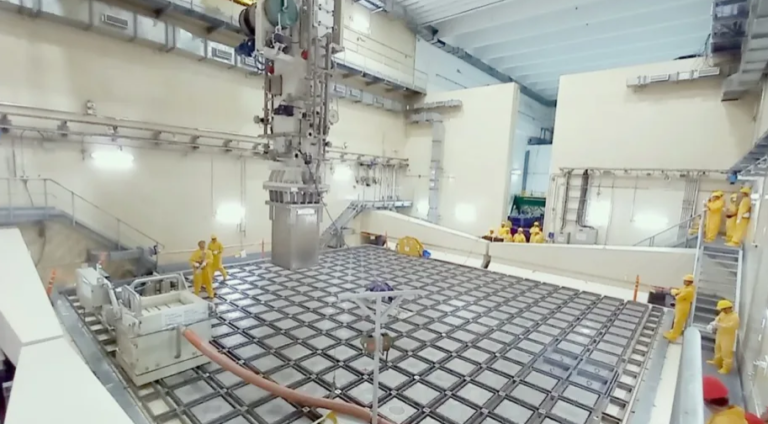

Disponiendo de los residuos nucleares

La CNEA presentó el proyecto ConfinAR Geo, para comenzar a debatir sobre cómo y dónde realizar la disposición final de combustibles gastados de las centrales nucleares de la Argentina. Se trata de las primeras reuniones con especialistas para encarar el proyecto de construir un almacenamiento final de residuos radioactivos de forma segura y sin necesidad de mantenimiento.

Tras terminar su vida útil, los combustibles gastados que se utilizan para la generación de energía nuclear suelen ser almacenados en piletas con agua, con el objetivo de mantener baja su temperatura y aislar al ambiente de radiación. Pocos años luego de este proceso se pueden almacenar en recipientes de hormigón, pero el mayor problema es que algunos componentes de estos combustibles gastados pueden seguir emitiendo radiación por decenas de miles de años. Por esta razón es que en todo el mundo se evalúan alternativas para hacer una disposición final que pueda garantizar que estos residuos no sean liberados al ambiente en muchísimos años sin necesidad de ser vigilados. Una de las soluciones técnicas que genera más consenso es la de almacenarlos en depósitos a más de 500 metros de profundidad, en zonas de piedra granítica adonde no haya filtración de agua. En la Argentina, donde hay reactores nucleares en funcionamiento desde la puesta en marcha del RA-1 en 1958, los combustibles gastados se han ido almacenando en piletas de agua dentro del complejo Atucha, en Lima, en el Centro Atómico Ezeiza, y en la Central de Embalse, en Córdoba, donde después de seis años se trasladan a un almacenamiento en seco en silos de hormigón. En el Centro Atómico Atucha, desde este año los combustibles gastados se empezaron a trasladar a los silos del nuevo edificio de Almacenamiento en Seco de Elementros Combustibles Quemados de la Central Atucha 1 (ASECQ-1), en ese mismo predio. A partir de esta problemática, El 2 de diciembre pasado el Programa Nacional de Gestión de Residuos Radioactivos de la CNEA, dirigido por Rodolfo Kemp, hizo la presentación del proyecto ConfinAR Geo, bajo el título de “Primeros diálogos sobre disposición de residuos radioactivos y combustibles gastados en la Argentina”. e trata de las primeras reuniones con especialistas para encarar el proyecto de construir un almacenamiento geológico para una disposición en forma permanente de los residuos nucleares de forma segura y sin necesidad de mantenimiento. La mayor complejidad de este tipo de proyectos es conseguir la licencia social de las comunidades locales para ubicarlo.

Los encuentros están financiados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en el marco del convenio “Construyendo capacidades para selección y caracterización de sitios para la instalación potencial de almacenamiento geológico de residuos nucleares y combustibles gastados”.

Karina Lange, especialista en residuos radioactivos del OIEA, afirmó que “en todo el mundo hay 183.500 toneladas de residuos nucleares almacenados en piletas y 80.000 toneladas en instalaciones de concreto, y se avanza en la creación de depósitos definitivos geológicos a más de 500 metros de profundidad. Es difícil conseguir la licencia social para su instalación porque se los ve como basureros nucleares”.

En Canadá, donde el 15% de la energía eléctrica se produce con fuentes nucleares, en el año 2002 se creó la Organización de Gestión de Residuos Nucleares (NWMO) como una institución sin fines de lucro financiada por quienes producen residuos nucleares para buscar una solución técnica y socialmente aceptable. En un primer momento se hizo una búsqueda de sitios candidatos para la instalación de un repositorio y hubo 21 comunidades que se ofrecieron. A lo largo de 10 años de selección quedaron solo dos, ya que se descartó al resto porque no estaban las condiciones geológicas apropiadas o porque se consideró que no sería posible conseguir la licencia social.

Un repositorio como el que se planea en Canadá podría funcionar durante 120 años y su construcción costaría 4000 millones de dólares, con un costo total del proyecto de 20.000 millones de dólares. Otra complejidad del proyecto es que Ontario, la provincia adonde pertenecen las dos comunidades candidatas, es territorio indígena, por lo que necesitan contar con la aprobación de sus consejos.

Los encuentros están financiados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en el marco del convenio “Construyendo capacidades para selección y caracterización de sitios para la instalación potencial de almacenamiento geológico de residuos nucleares y combustibles gastados”.

Karina Lange, especialista en residuos radioactivos del OIEA, afirmó que “en todo el mundo hay 183.500 toneladas de residuos nucleares almacenados en piletas y 80.000 toneladas en instalaciones de concreto, y se avanza en la creación de depósitos definitivos geológicos a más de 500 metros de profundidad. Es difícil conseguir la licencia social para su instalación porque se los ve como basureros nucleares”.

En Canadá, donde el 15% de la energía eléctrica se produce con fuentes nucleares, en el año 2002 se creó la Organización de Gestión de Residuos Nucleares (NWMO) como una institución sin fines de lucro financiada por quienes producen residuos nucleares para buscar una solución técnica y socialmente aceptable. En un primer momento se hizo una búsqueda de sitios candidatos para la instalación de un repositorio y hubo 21 comunidades que se ofrecieron. A lo largo de 10 años de selección quedaron solo dos, ya que se descartó al resto porque no estaban las condiciones geológicas apropiadas o porque se consideró que no sería posible conseguir la licencia social.

Un repositorio como el que se planea en Canadá podría funcionar durante 120 años y su construcción costaría 4000 millones de dólares, con un costo total del proyecto de 20.000 millones de dólares. Otra complejidad del proyecto es que Ontario, la provincia adonde pertenecen las dos comunidades candidatas, es territorio indígena, por lo que necesitan contar con la aprobación de sus consejos.

Matías Alonso

Argentina compró una computadora entre las más poderosas del mundo para el sistema científico

Acto seguido, Taiana se refirió a la decisión de instalar esta supercomputadora en el Servicio Meteorológico Nacional: “Que esta supercomputadora se instale aquí, en una institución que está en la órbita del Ministro de Defensa, que cumplió 150 años de su fundación, tiene que ver no sólo con el desarrollo de la ciencia, sino también con la reafirmación de la soberanía”, y continuó “si recordamos la primera presencia antártica en la base Orcadas, es una estación meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional que dio la hibridación entre ciencia, tecnología, soberanía y desarrollo.”

“Aquí hay una expertise en el tratamiento de estas enormes cantidades de datos, los cuales hoy se presentan como una herramienta fundamental para muchas áreas del conocimiento,” aseguró Taiana.

A su turno, el Secretario de Articulación Científico Tecnológica, Juan Pablo Paz, destacó el privilegio de contar “en Argentina con un sistema científico tecnológico capaz de dar respuesta a los problemas concretos de nuestra sociedad y para eso hace falta contar con las herramientas necesarias y en particular, de cálculo para el desarrollo de tareas esenciales de la CyT. En ningún lugar del mundo se concibe el avance de la tecnología sin lo que hoy se llama computación de alto desempeño o supercómputo. Una herramienta básica para el modelado numérico de distintos sistemas complejos para el desarrollo de nuevos materiales con propiedades diferentes” y enumeró sus alcances como el desarrollo de fármacos, estudios de bioinformática, aplicaciones de ciencias de datos o IA, modelado numérico de la atmósfera, entre otros, y señaló “para todo esto es esencial la supercomputadora”.

Acto seguido, Taiana se refirió a la decisión de instalar esta supercomputadora en el Servicio Meteorológico Nacional: “Que esta supercomputadora se instale aquí, en una institución que está en la órbita del Ministro de Defensa, que cumplió 150 años de su fundación, tiene que ver no sólo con el desarrollo de la ciencia, sino también con la reafirmación de la soberanía”, y continuó “si recordamos la primera presencia antártica en la base Orcadas, es una estación meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional que dio la hibridación entre ciencia, tecnología, soberanía y desarrollo.”

“Aquí hay una expertise en el tratamiento de estas enormes cantidades de datos, los cuales hoy se presentan como una herramienta fundamental para muchas áreas del conocimiento,” aseguró Taiana.

A su turno, el Secretario de Articulación Científico Tecnológica, Juan Pablo Paz, destacó el privilegio de contar “en Argentina con un sistema científico tecnológico capaz de dar respuesta a los problemas concretos de nuestra sociedad y para eso hace falta contar con las herramientas necesarias y en particular, de cálculo para el desarrollo de tareas esenciales de la CyT. En ningún lugar del mundo se concibe el avance de la tecnología sin lo que hoy se llama computación de alto desempeño o supercómputo. Una herramienta básica para el modelado numérico de distintos sistemas complejos para el desarrollo de nuevos materiales con propiedades diferentes” y enumeró sus alcances como el desarrollo de fármacos, estudios de bioinformática, aplicaciones de ciencias de datos o IA, modelado numérico de la atmósfera, entre otros, y señaló “para todo esto es esencial la supercomputadora”.

El ordenador de alta potencia de cálculo asciende a un valor de 885 millones de pesos.El secretario además puntualizó “Argentina en su historia tuvo una computadora integrada a lo que hoy se llama el Top500, entre las más poderosas del mundo. Estaría en el puesto 82 en esa lista y prevemos que esté funcionando a fines de abril o mayo del 2023”, y para entonces “sabremos la velocidad real de procesamiento”. Supercomputadora argentina dentro del Top 500 La adjudicación de la licitación, en el marco de la Iniciativa Nacional de Supercómputo, implementada conjuntamente entre las carteras de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Defensa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el CONICET, fue para la empresa Lenovo y financiado por el Ministerio de Ciencia con fondos provenientes de un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). La instalación de la supercomputadora será en el Centro de Cómputos del SMN. Las obras de adecuación del Centro estarán a cargo del Ministerio de Defensa y con un costo de 265 millones de pesos. La supercomputadora tendrá una potencia de cómputo que hoy la ubicaría en el puesto 82 del ranking mundial. Su uso será abierto y compartido para todo el sistema científico argentino, lo que significará un importante aporte a la ciencia, la tecnología y la innovación nacional. Estas supercomputadoras son indispensables para, entre otras cosas, estudios de genómica, diseño de fármacos, nuevos materiales, diseño industrial, modelado de cuencas petroleras y gasíferas, el desarrollo de la inteligencia artificial y la ciencia de datos, el modelado de sistemas complejos, la confección de pronósticos meteorológicos. La capacidad de cálculo de esta computadora es de 15.3 Peta FLOPs usando sus aceleradoras GPUs y de 440 TFLOPs usando sus procesadores CPUs. Esto quiere decir que, apelando a sus aceleradoras GPUs esta máquina podrá realizar quince mil trescientas millones de millones de operaciones matemáticas elementales por segundo. Consta de 296 aceleradoras (GPUs) Intel Ponte Vecchio, y 5120 núcleos en procesadores (CPUs) INTEL Sapphire Rapids HBM, que corresponden a la última tecnología en procesadores de Intel y una memoria de 1.66 Petabytes (1.660.000 Gigabytes), red para interconexión interna entre sus nodos de 400 Gigabytes por segundo, refrigeración por agua en forma directa, y un consumo eléctrico de 233 KW. La supercomputadora es cuarenta veces más potente que la computadora más poderosa instalada hoy en el país, Huayra Muyu, que es utilizada por el Servicio Meteorológico Nacional para hacer su pronóstico operativo. Como antecedente se encuentra “Clementina”, la primera computadora de uso científico que se instaló en el país en 1960, bajo la gestión del científico y matemático Manuel Sadosky, considerado por muchos el padre de la computación argentina.

Desde el 1° de enero el mínimo no imponible de Ganancias es $ 404.062

La remuneración promedio imponible de los trabajadores registrados creció en octubre el 78,8% respecto de igual mes del año pasado, por debajo de la inflación anual.

La UNLP firma un convenio con la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos YLB

La Universidad Nacional de La Plata rubricó un acuerdo estratégico Cooperación Sur – Sur, que tiene como objetivo el estudio de la nucleación y crecimiento de cristales de carbonato de litio. El proyecto se articulará con la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos, YLB.

La actividad será desarrollada por Centro de Química Inorgánica (CEQUINOR) perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y al CONICET y asociado a la CICPBA junto con la Empresa Pública Estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos. Es uno de los siete proyectos del Programa de Cooperación aprobados en la IV Reunión de Comisión Mixta de Cooperación Cultural, Científica y Técnica entre Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia en su reunión del 15 de noviembre de 2022. Este proyecto surgió a partir de las gestiones del Secretario de Vinculación e Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional de La Plata, Lic. Javier Díaz, coordinador de la Mesa de Litio de la UNLP. El CEQUINOR cuenta con laboratorios en los que se estudiarán las condiciones óptimas de cristalización del carbonato de litio, y equipamiento científico que se empleará para el análisis y caracterización del producto obtenido. La Directora técnica del proyecto Dra. Lia Botto expresó, “en la etapa de formación de una especie de elevada pureza, como en el caso del carbonato de litio, los procesos de nucleación y crecimiento cristalino juegan un rol importante en la determinación de la estructura cristalina, tamaño de cristales, morfología y composición química. La idea principal de este trabajo consiste en determinar el mecanismo de los procesos de la nucleación y crecimiento de cristales de carbonato de litio para la obtención del producto deseado en forma reproducible y alta calidad”. “La nucleación se produce por agregación espontáneo de iones en tanto que el crecimiento cristalino depende de un proceso de difusión por el cual se produce la incorporación de especies en la superficie del núcleo primario. En el proyecto destinado a la obtención de una fase de elevada pureza de carbonato de litio, ambos mecanismos: la nucleación y el crecimiento de los cristales, analizados a la luz de técnicas avanzadas de análisis y caracterización (espectroscópicas, microscópicas, estructurales, químicas de elementos traza y magnéticas) permitirán lograr un producto con las propiedades adecuadas para su empleo en la fabricación de baterías de ión litio”, agregó la científica del CEQUINOR. “Este proyecto significa un nuevo aporte para compartir conocimiento genuino en una disciplina definida como de interés estratégico a nivel global”, concluyó la Dra. Rosana Romano, Directora del CEQUINOR. Participan del proyecto junto a la Directora del instituto, la Dra. Lia Botto quien se desempeñará como Directora Técnica del Proyecto y el Dr. Vicente Barone.Para disponer de la basura sin contaminar: un desarrollo argentino

Tiene una capacidad para tratar 100 toneladas de basura diarias, el equivalente a lo que producen 100.000 habitantes.“La idea surgió hace 17 años, cuando empezamos a estudiar la posibilidad de tratar los residuos con distintos métodos. Hasta que tomamos la decisión de que sea una tecnología natural, sin quema ni químicos. Teníamos que hacer algo para remediar los errores que cometió nuestra generación. Así, empezamos a trabajar en una tecnología que no agreda al medio ambiente y esté al alcance de todos. Nos llevó romper más de cien máquinas de laboratorio, hasta que un día llegamos al principio de la solución”, contó Tomasello, quien patentó la idea en la Argentina y Estados Unidos. El proceso tiene 60 metros de largo, que la basura recorre lentamente a través de unas cintas transportadoras, donde se las divide en dos tipos de residuos. Por un lado, suele haber un 60% de materiales inorgánicos, como el cartón, el plástico y el vidrio. Los mismos se separan de manera manual, en dos etapas distintas, para su posterior reciclado. Por el otro, hay un 40% de materiales orgánicos, como las sobras de comida, los pañales y cigarrillos. Estos últimos son los que pasan por la tecnología denominada Sistema de Tratamiento Definitivo, y evitan que terminen en un relleno sanitario. Por eso, casi al final del proceso, cuando ya se logró reciclar la mayoría de los materiales inorgánicos, es donde sucede la innovación con el resto. Todo el sobrante se somete a un tratamiento físico-mecánico que eleva las temperaturas entre 110°C y 160°C. Una suerte de “pasteurización” de la mezcla, que mata a las bacterias y evita que la basura se descomponga y libere metano, un gas de efecto invernadero que es 25 veces más dañino que el dióxido de carbono. En cambio, sale de la otra punta de la cinta transportadora un elemento inerte, que puede ser utilizado para fabricar desde ladrillos hasta la suela de unas zapatillas. “Técnicamente no tenemos ninguna traba [para importar], el 95% de los componentes es de origen nacional. Pero, honestamente, nuestro problema es cambiar la mentalidad de los que tienen poder de decisión. Algo muy difícil, porque hay muchos intereses de por medio que nos superan. No perdemos las esperanzas, porque los jóvenes tienen otra cabeza y ven lo que en su momento nosotros no vimos. Nosotros ya somos sesentones, los que tienen el poder de decisión son los que van a tener que reaccionar. Cien años es mañana para el planeta y los tiempos para encontrar soluciones se han acortado”, vaticinó el CEO de Zewan, quien se asoció con Andrés Aner y Rafael Martínez Desanzo. De la Argentina al mundo Que Exaltación de la Cruz sea la primera localidad en tener una máquina en funcionamiento no fue azaroso. Se encuentra a tan solo a 30 kilómetros del Parque Industrial de Pilar, donde se fabrican las máquinas de Zewan. Allí, los aparatos son más grandes, de hasta 80 metros de largo. También aseguran que cuentan con más tecnología y, si se rompe algún componente, fácilmente se puede conseguir “en la ferretería de la esquina”. Así como Tomasello empezó a darle forma a su idea en un taller, casi dos décadas atrás, hoy se enfoca en seguir mejorando su propia creación. Actualmente, la planta tiene la capacidad de construir hasta ocho máquinas por mes, que tienen un valor de entre US$1,6 millones para localidades argentinas (en pesos al dólar oficial) y de US$3,5 millones para los compradores del exterior. Tras cerrar durante dos años por la pandemia de Covid-19, a pocos meses de haber inaugurado la planta, recién este año pudieron volver a trabajar a todo motor. Próximamente se instalarán dos maquinarias en la provincia de San Juan. También se encuentran en conversaciones avanzadas para exportar a los estados de Maine y Tennessee, en Estados Unidos. Para Tomasello, es una tecnología “nacional, desarrollada a todo pulmón”. Y dice que el mayor desafío a enfrentar es el cambio de mentalidades. La basura, en el país, es un problema de los municipios y los gobiernos. “Estamos en la Argentina porque somos patriotas, tenemos a la bandera argentina por todos lados, pero a veces nos replanteamos buscar otros horizontes. No hemos tenido ningún acompañamiento del Estado, y ni siquiera pedimos eso. Pedimos que no nos combatan”.

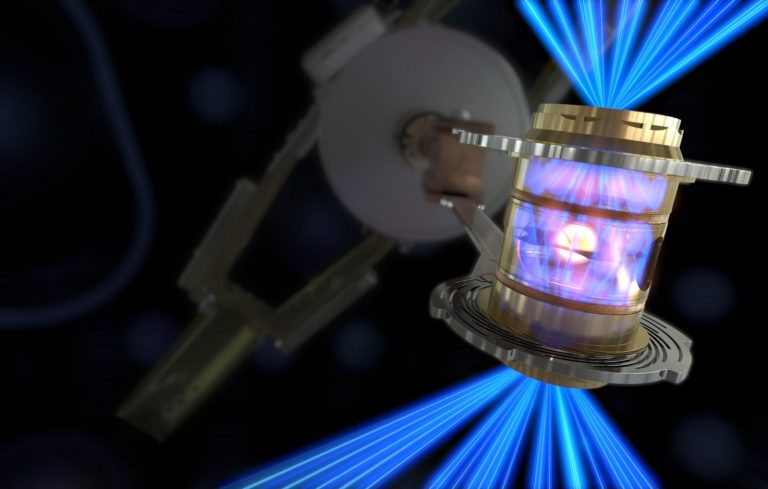

En Estados Unidos anunciaron un avance histórico en la fusión nuclear. En AgendAR expresamos reservas

El Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, dependiente del Departamento de Energía del gobierno de EE.UU., informó que el experimento en el que venía trabajando «produjo más energía de fusión que la energía utilizada» por el sistema de láser utilizado para provocar la reacción.

El avance podría revolucionar, se afirmó, la producción de energía en la Tierra.

Investigadores estadounidenses lograron un avance histórico que permitiría romper la dependencia actual de los combustibles fósiles, principal causa de la crisis climática, según se anunció este martes.El experimento que se llevó a cabo la semana pasada “produjo más energía de fusión que la energía láser utilizada para provocar la reacción», un resultado al que arribaron tras décadas de trabajos con el objetivo de desarrollar la fusión nuclear.On Dec. 5, 2022, a team at LLNL's @lasers_llnl conducted the first controlled fusion experiment in history to achieve fusion ignition. Also known as scientific energy breakeven, the experiment produced more energy from fusion than the laser energy used to drive it. pic.twitter.com/t9htICEcuh

— Lawrence Livermore National Laboratory (@Livermore_Lab) December 13, 2022

Comentario de AgendAR:

En ausencia de mayores precisiones, debemos considerar esto como un anuncio publicitario. Los grandes tokamaks -que procuran producir la fusión por confinamiento magnético- como el ITER o el de China hace años que producen más energía de la que gastan. Lo que no logran ni ellos, ni tampoco los que producen la ignición con láseres- es un encendido continuo de más allá de algunas decenas de segundos. El hohlraum de los EEUU, que como se señala usa una tecnología muy distinta, recién llega, como dice este anuncio, a superar el «break even» energético.Hay muchos contagios, y en Argentina se están vacunando más contra el covid

Revelan la existencia de un nuevo dinosaurio que vivió en la Patagonia hace 70 millones de años

Los anquilosaurios

Los anquilosaurios son un grupo de dinosaurios cuadrúpedos herbívoros, protegidos por corazas en la cabeza y todo el lomo y cola del animal, que cuentan con un amplio registro fósil para el Cretácico del hemisferio norte, pero muy escaso en el hemisferio sur, donde solo se han hallado unas pocas especies en Australia, Chile, Antártida y Marruecos. Patagopelta es un nodosáurido, una de las dos grandes familias, junto con la de los anquilosáuridos, en las que se dividen tradicionalmente los anquilosaurios. Los nodosáuridos se caracterizan por llevar grandes espinas en la zona del cuello y hombros, así como por carecer de las mazas o garrotes caudales presentes en el grupo de los anquilosáuridos. El elemento mejor conservado de Patagopelta es el fémur, que está completo y muestra todas las características propias de los nodosáuridos, y uno los restos más importantes y distintivos es una porción de la armadura del cuello, la cual tiene espinas y crestas particulares de este ejemplar. Este es el motivo por el cual se lo bautizó Patagopelta cristata, que significa coraza crestada de Patagonia. Por otro lado, uno de los elementos más abundantes colectados en Salitral Moreno corresponde a las piezas individuales que componen la extensa armadura protectora, llamados osteodermos -escudos de hueso formados bajo la piel- similares a los escudos que hoy en día se pueden ver en el lomo de los cocodrilos y yacarés. Estos elementos, dispuestos en hileras paralelas a lo largo del dorso y cola del animal, le conferían protección al anquilosaurio mientras vivió. Un animal de tamaño pequeño “Para tratarse de un dinosaurio acorazado, Patagopelta tiene un tamaño extremadamente pequeño. Por el tamaño del fémur, de solo 25 centímetros de largo, estimamos que el animal debió medir entre dos y tres metros de largo, mientras, en general, los anquilosaurios son animales de tamaño mediano o grande, con una longitud promedio de entre cuatro y cinco metros”, señala Sebastián Apesteguía, coautor del estudio e investigador del CONICET en la Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Los nodosáuridos son un grupo de anquilosaurios que evolucionó en el hemisferio norte, pero hacia finales del cretácico, un puente continental se estableció entre Sudamérica y Norteamérica, lo que permitió el intercambio biológico entre hemisferios. Mientras hacia el norte emigraron dinosaurios de cuello largo como los titanosaurios, del norte hacia el sur ingresaron dinosaurios de pico de pato y anquilosaurios nodosáuridos, además de lagartos y mamíferos como las comadrejas o zarigüeyas. “Es por eso en Sudamérica que tan solo esperamos hallar animales como Patagopelta en rocas de fines del Cretácico, justo antes de que tuviera lugar la extinción global de los dinosaurios”, afirma Apesteguía. De acuerdo con el diagnóstico de los especialistas es posible que el pequeño tamaño de Patagopelta esté vinculado con algún evento de enanismo. “Una hipótesis es que se deba al evento biológico conocido como ‘regla de la isla’ o enanismo insular, que implica debido a la escasez de recursos sólo los ejemplares más pequeños tienen posibilidades de sobrevivir en las islas, dado que demandan menos manutención al ambiente. Y efectivamente, a finales del Cretácico, el norte de la Patagonia se vio invadido por un brazo del océano Atlántico conocido como Mar de Kawas, que restringió el paso a muchas especies, varias de las cuales se adaptaron a la vida en las islas del norte de la Patagonia. Es probable que esto se relacione con el enanismo en anquilosaurios y también en los titanosaurios saltasaurinos de esa época”, explica Riguetti. De hecho, algunos años atrás, el mismo equipo de investigación describió huellas de anquilosaurios enanos, posiblemente afectados por causas similares, caminando por el fondo de un brazo de mar cretácico poco profundo en Bolivia. En este sentido, esta nueva especie de anquilosaurio enano amplía la discusión sobre la masa corporal y los aspectos paleobiológicos de los anquilosaurios. Para acceder al trabajo publicado (en inglés), cliquear aquí.Vuelve la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear, AATN. Y AgendAR comenta

Andrés Kreiner, Secretario General de APCNEAN (Asociación de Personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica)

Comentario de AgendAR:

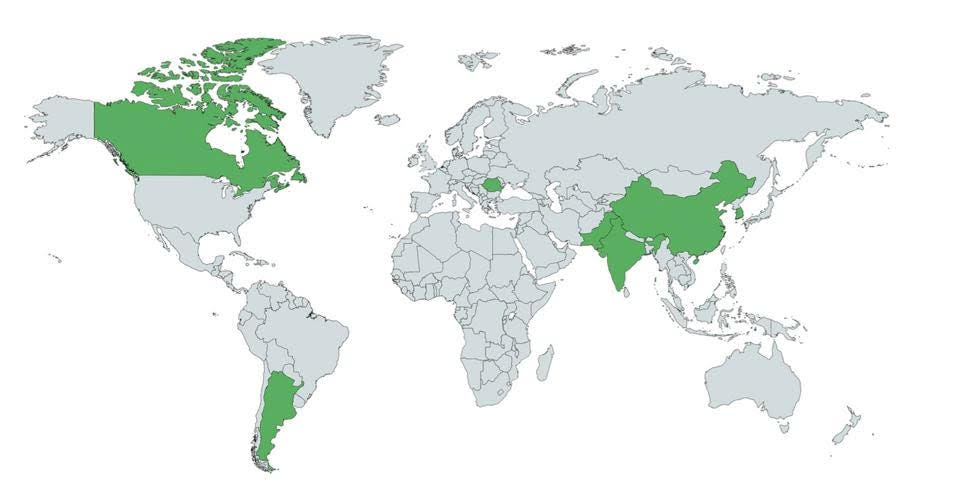

El mundo CANDÚ: 49 centrales en 7 países, incluida la Argentina, y 3 en construcción y 10 más autorizadas en la India.

Entre pandemias y pandemonios, pasó mucho tiempo sin que se juntara la entidad más estratégica de la comunidad nuclear argentina: la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear (AATN).

Déjenme aclarar lo de “la más estratégica”, lectores: en la AATN se discuten los asuntos que deciden el futuro del sector, pero también del país. Habrá debate duro entre quienes quieren cosas muy distintas en materia de tecnología, pero porque detrás hay proyectos igualmente distintos de país.

Anticipamos más patadas que en el match de Holanda contra Argentina entre quienes abogarán por todo o parte de lo siguiente:

Unos querrán que se empiece a construir de una buena vez la central nuclear china Hualong-1. Es lo que se pactó en 2014 con ese país y desde 2018, cuando debería haber empezado la obra, estamos en desobediencia de un acuerdo binacional con China refrendado por nuestro parlamento.

En lo que respecta a esto, los chinos están furiosos y los EEUU, contentísimos. Antes se bancarían la cara de Xi-Jinping tallada entre las de Washington y Lincoln en el Monte Rushmore, South Dakota, que una central nuclear china en Sudamérica. Y menos que menos en este país, el único exportador de tecnología nuclear de la región (y del Hemisferio Sur).

Otros querrán que se rompan los acuerdos por la Hualong-1. Se compra únicamente por la financiación, es sumamente cara y su combustible (uranio enriquecido en lugar de natural) nos aparta del programa nucleoeléctrico histórico fijado en 1967. En él ya llevamos invertidos muchos miles de millones de dólares públicos y privados en equipamiento y capacitación.

Dos ejemplos de enormes costos hundidos en ello: la Planta Industrial de Agua Pesada en Neuquén, la mayor del mundo en su tipo, y la fábrica CONUAR en Ezeiza, que trabaja a un tercio de su capacidad instalada real, porque en los ’70 se pensó para un programa de centrales mucho mayor que el actual. A la autonomía en combustibles, que importa más que la autonomía en centrales, se dedicaron los estudios y carreras de vida de centenares de expertos argentinos, muchos ya jubilados, algunos ya muertos, a lo largo de 55 años.

Algunos plantearán que se vuelva «sensu stricto» a lo que se firmó con China en 2014. El acuerdo empezaba por una CANDÚ criolla llamada Proyecto Nacional a construirse en 2016, 2 años antes que la Hualong-1, pero todo ello dentro del mismo paquete de financiación, como se indicaba en el documento.

Pero luego el mejor ministro de Energía de la Shell dio de baja la Proyecto Nacional en 2018, después de 2 años de buscarle el pelo al huevo con los contratos mientras pisaba la pelota con el arranque de obra. Después de lo cual, aquel prohombre renunció. Sus dos sucesores en la Secretaría de Energía se encargaron de que la parte remanente del acuerdo con China (la Hualong-1) no avanzara ni un tranco.

La Proyecto Nacional (propongo “ProNac”, los nombres deben ser cortos) sí responde a la línea histórica de la CNEA y se puede hacer prácticamente sin componentes importados. Incluso una única máquina de este tipo generaría miles de puestos de trabajo en el rubro metalúrgico, metalmecánico, electrónico, informático y de montajes en más de 140 empresas argentinas durante la construcción. Cuantimás, tenemos el derecho legal -comprado a la AECL en los ’70- de clonar versiones mejoradas de Embalse cuantas veces querramos, y los combustibles los construimos aquí desde 1986.

De ahí lo que proponen algunos. Encarar a la plana de la China National Nuclear Corporation y decirles: «Volvamos a lo firmado, muchachos. Primero la ProNac, que es la que nos interesa a nosotros, y luego su Hualong-1, que es la que les interesa mostrar a Uds. en esta pequeña vidriera nuclear sudaca, (y también la única)».

Pero otros impugnarán la Hualong-1 por una plétora de motivos: ante todo, dirán que los chinos se niegan a entregar la tecnología de construcción de los manojos metálicos combustibles y la de la fabricación de las pastillas de cerámica de uranio como ítems incluidos en el precio de la máquina, que es altísimo. Es lo que en su tiempo hicieron la Siemens y AECL, proveedores en los ’70 de las Atuchas I y II y de Embalse. La CNEA, donde la impronta del combustiblero Jorge Sábato sigue viva, no ha pagado jamás por una transferencia tecnológica de combustibles.

Por el contrario, los chinos nos imponen U$ 200 millones por una transferencia comercial típica, llena de cláusulas restrictivas, a saber: los manojos de tubos de circaloy y las pastillas de cerámica de uranio enriquecido para Hualong-1 hechas en CONUAR no salen de la Argentina. En esto hay bastante ceguera de la CNNC por simple angurria: la dirigen burócratas. Están hartos de nosotros por buenos motivos, pero no entienden que un proveedor B de combustibles en el mercado mundial tranquilizaría a cualquier presunto comprador de la Hualong-1. En cortito: un proveedor B con calidad certificada y sin líos globales como la Argentina pone al comprador de una Hualong-1 a salvo de apagones, si en un futuro ese comprador llegara a tener un conflicto diplomático severto con China.

En realidad, a los chinos que nosotros hayamos inaugurado nuestra primera central 17 años antes que ellos les importa un comino. Nos tratan como a clientes de morondanga y mientras intenten salirse con la suya, querrán que importemos combustibles “sine die” mientras dure la central (60 años). Hechas las cuentas, es como pagarla tres veces a precio completo. Ante este destrato –y eso lo dicen muchos- es hora de patear el tablero y llamar a licitación, aprovechando que el mercado mundial de centrales nucleares está resucitando.

Pero por mucho que ese Lázaro se levante y ande, podemos suponer que nadie se inmolará por venderle centrales a la Argentina: con su clase política actual, nunca sabe si se van a terminar de construir, y por ende, de pagar. Si en 2014 se tuvo que ir a compra directa con la CNNC sin licitación fue por ello.

El mundo CANDÚ: 49 centrales en 7 países, incluida la Argentina, y 3 en construcción y 10 más autorizadas en la India.

Entre pandemias y pandemonios, pasó mucho tiempo sin que se juntara la entidad más estratégica de la comunidad nuclear argentina: la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear (AATN).

Déjenme aclarar lo de “la más estratégica”, lectores: en la AATN se discuten los asuntos que deciden el futuro del sector, pero también del país. Habrá debate duro entre quienes quieren cosas muy distintas en materia de tecnología, pero porque detrás hay proyectos igualmente distintos de país.

Anticipamos más patadas que en el match de Holanda contra Argentina entre quienes abogarán por todo o parte de lo siguiente:

Unos querrán que se empiece a construir de una buena vez la central nuclear china Hualong-1. Es lo que se pactó en 2014 con ese país y desde 2018, cuando debería haber empezado la obra, estamos en desobediencia de un acuerdo binacional con China refrendado por nuestro parlamento.

En lo que respecta a esto, los chinos están furiosos y los EEUU, contentísimos. Antes se bancarían la cara de Xi-Jinping tallada entre las de Washington y Lincoln en el Monte Rushmore, South Dakota, que una central nuclear china en Sudamérica. Y menos que menos en este país, el único exportador de tecnología nuclear de la región (y del Hemisferio Sur).

Otros querrán que se rompan los acuerdos por la Hualong-1. Se compra únicamente por la financiación, es sumamente cara y su combustible (uranio enriquecido en lugar de natural) nos aparta del programa nucleoeléctrico histórico fijado en 1967. En él ya llevamos invertidos muchos miles de millones de dólares públicos y privados en equipamiento y capacitación.

Dos ejemplos de enormes costos hundidos en ello: la Planta Industrial de Agua Pesada en Neuquén, la mayor del mundo en su tipo, y la fábrica CONUAR en Ezeiza, que trabaja a un tercio de su capacidad instalada real, porque en los ’70 se pensó para un programa de centrales mucho mayor que el actual. A la autonomía en combustibles, que importa más que la autonomía en centrales, se dedicaron los estudios y carreras de vida de centenares de expertos argentinos, muchos ya jubilados, algunos ya muertos, a lo largo de 55 años.

Algunos plantearán que se vuelva «sensu stricto» a lo que se firmó con China en 2014. El acuerdo empezaba por una CANDÚ criolla llamada Proyecto Nacional a construirse en 2016, 2 años antes que la Hualong-1, pero todo ello dentro del mismo paquete de financiación, como se indicaba en el documento.

Pero luego el mejor ministro de Energía de la Shell dio de baja la Proyecto Nacional en 2018, después de 2 años de buscarle el pelo al huevo con los contratos mientras pisaba la pelota con el arranque de obra. Después de lo cual, aquel prohombre renunció. Sus dos sucesores en la Secretaría de Energía se encargaron de que la parte remanente del acuerdo con China (la Hualong-1) no avanzara ni un tranco.

La Proyecto Nacional (propongo “ProNac”, los nombres deben ser cortos) sí responde a la línea histórica de la CNEA y se puede hacer prácticamente sin componentes importados. Incluso una única máquina de este tipo generaría miles de puestos de trabajo en el rubro metalúrgico, metalmecánico, electrónico, informático y de montajes en más de 140 empresas argentinas durante la construcción. Cuantimás, tenemos el derecho legal -comprado a la AECL en los ’70- de clonar versiones mejoradas de Embalse cuantas veces querramos, y los combustibles los construimos aquí desde 1986.

De ahí lo que proponen algunos. Encarar a la plana de la China National Nuclear Corporation y decirles: «Volvamos a lo firmado, muchachos. Primero la ProNac, que es la que nos interesa a nosotros, y luego su Hualong-1, que es la que les interesa mostrar a Uds. en esta pequeña vidriera nuclear sudaca, (y también la única)».

Pero otros impugnarán la Hualong-1 por una plétora de motivos: ante todo, dirán que los chinos se niegan a entregar la tecnología de construcción de los manojos metálicos combustibles y la de la fabricación de las pastillas de cerámica de uranio como ítems incluidos en el precio de la máquina, que es altísimo. Es lo que en su tiempo hicieron la Siemens y AECL, proveedores en los ’70 de las Atuchas I y II y de Embalse. La CNEA, donde la impronta del combustiblero Jorge Sábato sigue viva, no ha pagado jamás por una transferencia tecnológica de combustibles.

Por el contrario, los chinos nos imponen U$ 200 millones por una transferencia comercial típica, llena de cláusulas restrictivas, a saber: los manojos de tubos de circaloy y las pastillas de cerámica de uranio enriquecido para Hualong-1 hechas en CONUAR no salen de la Argentina. En esto hay bastante ceguera de la CNNC por simple angurria: la dirigen burócratas. Están hartos de nosotros por buenos motivos, pero no entienden que un proveedor B de combustibles en el mercado mundial tranquilizaría a cualquier presunto comprador de la Hualong-1. En cortito: un proveedor B con calidad certificada y sin líos globales como la Argentina pone al comprador de una Hualong-1 a salvo de apagones, si en un futuro ese comprador llegara a tener un conflicto diplomático severto con China.

En realidad, a los chinos que nosotros hayamos inaugurado nuestra primera central 17 años antes que ellos les importa un comino. Nos tratan como a clientes de morondanga y mientras intenten salirse con la suya, querrán que importemos combustibles “sine die” mientras dure la central (60 años). Hechas las cuentas, es como pagarla tres veces a precio completo. Ante este destrato –y eso lo dicen muchos- es hora de patear el tablero y llamar a licitación, aprovechando que el mercado mundial de centrales nucleares está resucitando.

Pero por mucho que ese Lázaro se levante y ande, podemos suponer que nadie se inmolará por venderle centrales a la Argentina: con su clase política actual, nunca sabe si se van a terminar de construir, y por ende, de pagar. Si en 2014 se tuvo que ir a compra directa con la CNNC sin licitación fue por ello.

Construcción del prototipo de 32 MWe del CAREM en septiembre de 2022. Se ve el Paraná de las Palmas, al fondo.

Vista esa situación, otros propondrán olvidarse de toda otra central nuclear que no sea la única 100% nuestra, el CAREM. De las propuestas en danza, es la única que sirve tanto para el mercado interno como para exportación por asuntos de propiedad intelectual. El CAREM, hoy por hoy un prototipo de 32 MWe con un avance de obra del 77%, es nuestra única apuesta al futuro mercado de los reactores modulares chicos (SMRs).

Para ser competitivos contra los muchos proyectos copiados de nuestro reactorcito en el pasaje del siglo XX al actual (particularmente el NuScale estadounidense), habrá que abaratar el CAREM comercial, de módulos de 100 a 125 MWe cada uno, a fuerza de escala. Imposible lograr eso sin producir sus componentes en masa, y así adquirir las capacidades de vender el CAREM aquí y en decenas de países.

Sin embargo, aunque nuestros imitadores de NuScale tienen 12 MOUs (memorandos de entendimiento firmados con otros tantos países), no hay nadie haciendo cola para asociarse a la Argentina porque nuestro país empezó a hablar del CAREM en 1984, y en 2022 todavía no se termina de construir el prototipo. Cuando el prototipo esté en línea, en 2026 o 2027, es más probable que empiece “a caer gente al baile”, aunque más no sea, «pa’ ver».

Ante la ProNac, propuesta de la actual dirección de NA-SA, habrá quienes digan que las centrales CANDÚ ya no los hacen ni sus inventores (los canadienses), y que un plan de máquinas de este tipo tiene tanto sentido como dotar a la Fuerza Aérea de biplanos de los tiempos del Barón Rojo.

Añadirán que las CANDÚ son tecnología vieja con “bajo quemado”, es decir más hambrientas que huérfanos: rinden sólo 7,500 MWe/día/tonelada de combustible. Peor aún, rematarán: son legalmente imposibles de exportar, ya que cada fierrito que las compone, y además el conjunto, tiene alguna patente canadiense de la AECL. Empresa que hoy podrá estar más muerta que los faraones, pero las patentes (¿alguien me explica?) siguen vivas.

Ante ello, muchos combustibleros de la CNEA contestarán: “viejos, los trapos” y mostrarán cómo la India (la próxima China, según las cifras), sigue construyendo imperturbable sus propios modelos de CANDÚ, las I-PHWR, de 700 MWe. El 5 de diciembre el gobierno de Narendra Modi avisó su autorización para 10 plantas más de este tipo, para sumar a otras 18 ya en línea del mismo modelo y 3 en construcción. El artículo de The Economic Times está disponible aquí.

Y respecto del asunto del quemado, los canduceros criollos harán la siguiente afirmación: con combustibles de tipo ANEEL, con una mezcla de Torio 232 y uranio tipo HALEU (enriquecido a menos del 20% en su isótopo 235), el quemado se va de 7000 MW/día/tonelada a 55.000. Ninguna central convencional de tipo PWR alcanza ese quemado ni remotamente. La Hualong-1, ciertamente, no.

Construcción del prototipo de 32 MWe del CAREM en septiembre de 2022. Se ve el Paraná de las Palmas, al fondo.

Vista esa situación, otros propondrán olvidarse de toda otra central nuclear que no sea la única 100% nuestra, el CAREM. De las propuestas en danza, es la única que sirve tanto para el mercado interno como para exportación por asuntos de propiedad intelectual. El CAREM, hoy por hoy un prototipo de 32 MWe con un avance de obra del 77%, es nuestra única apuesta al futuro mercado de los reactores modulares chicos (SMRs).

Para ser competitivos contra los muchos proyectos copiados de nuestro reactorcito en el pasaje del siglo XX al actual (particularmente el NuScale estadounidense), habrá que abaratar el CAREM comercial, de módulos de 100 a 125 MWe cada uno, a fuerza de escala. Imposible lograr eso sin producir sus componentes en masa, y así adquirir las capacidades de vender el CAREM aquí y en decenas de países.

Sin embargo, aunque nuestros imitadores de NuScale tienen 12 MOUs (memorandos de entendimiento firmados con otros tantos países), no hay nadie haciendo cola para asociarse a la Argentina porque nuestro país empezó a hablar del CAREM en 1984, y en 2022 todavía no se termina de construir el prototipo. Cuando el prototipo esté en línea, en 2026 o 2027, es más probable que empiece “a caer gente al baile”, aunque más no sea, «pa’ ver».

Ante la ProNac, propuesta de la actual dirección de NA-SA, habrá quienes digan que las centrales CANDÚ ya no los hacen ni sus inventores (los canadienses), y que un plan de máquinas de este tipo tiene tanto sentido como dotar a la Fuerza Aérea de biplanos de los tiempos del Barón Rojo.

Añadirán que las CANDÚ son tecnología vieja con “bajo quemado”, es decir más hambrientas que huérfanos: rinden sólo 7,500 MWe/día/tonelada de combustible. Peor aún, rematarán: son legalmente imposibles de exportar, ya que cada fierrito que las compone, y además el conjunto, tiene alguna patente canadiense de la AECL. Empresa que hoy podrá estar más muerta que los faraones, pero las patentes (¿alguien me explica?) siguen vivas.

Ante ello, muchos combustibleros de la CNEA contestarán: “viejos, los trapos” y mostrarán cómo la India (la próxima China, según las cifras), sigue construyendo imperturbable sus propios modelos de CANDÚ, las I-PHWR, de 700 MWe. El 5 de diciembre el gobierno de Narendra Modi avisó su autorización para 10 plantas más de este tipo, para sumar a otras 18 ya en línea del mismo modelo y 3 en construcción. El artículo de The Economic Times está disponible aquí.

Y respecto del asunto del quemado, los canduceros criollos harán la siguiente afirmación: con combustibles de tipo ANEEL, con una mezcla de Torio 232 y uranio tipo HALEU (enriquecido a menos del 20% en su isótopo 235), el quemado se va de 7000 MW/día/tonelada a 55.000. Ninguna central convencional de tipo PWR alcanza ese quemado ni remotamente. La Hualong-1, ciertamente, no.

Par de centrales I-PHWR de 700 MWe en Krakapar, India, una de las cuales acaba de entrar en línea. Con 3 en construcción, 10 más anunciadas formalmente el 5 de diciembre y 18 en operaciones, ¿está muerta la tecnología de uranio natural y agua pesada?

En la práctica, esto significa que el núcleo inicial de un CANDÚ, I-PHWR o ProNac empieza a recambiar elementos combustibles de a 1 por día y no de a 8 por día, y que el recambio no comienza a los 150 días de la puesta en marcha, sino recién a los 1400 días. El ahorro de combustible anda en el 80%.

Cuantimás, el torio es de 2 a 4 veces más abundante que el uranio en la corteza terrestre, y de yapa, mucho más resistente al recalentamiento. Por último, el combustible quemado es totalmente inútil para la fabricación de bombas nucleares de plutonio, por su exceso de isótopos con número atómico igual o mayor de 240. Con lo cual el torio es también resistente a proliferación.

Esto no lo digo yo, lo dijo en 2020 el opinólogo en energía de la revista de negocios Forbes, James Conca, en un artículo que puede verse aquí. Y va en a contrapelo de casi todo lo hecho y dicho por el gobierno y la industria nucleares de los EEUU desde los años ’50 hasta hoy. Es revisionismo tecnológico extremo ante un fracaso tecnológico también extremo, porque los EEUU desde los ’80 que no se venden una de sus centrales nucleares ni a sí mismos. Las hacen demasiado caras y complejas.

Revisionismo extremo, pero con padrinos poderosos, además de Forbes y de don Conca. El ANEEL es un desarrollo del US Department of Energy, el Idaho National Lab y el Nuclear Engineering and Science Center de la universidad A&M de Texas, y está patentado a nombre de la empresa Clean Core Thorium Energy (CCTE).

Aquí, muy impresionados con este giro de 180 grados de los EEUU, país que hizo lo imposible desde los años ’60 por fundir a AECL, la empresa estatal canadiense que inventó el reactor CANDÚ de uranio natural y agua pesada, hasta que en 2011 finalmente lo logró. Digamos que a los EEUU no le disgusta la idea de caminar con los zapatos de la víctima. Con otras medias, eso sí.

Pero con 200 expertos en la Gerencia de Combustibles de la CNEA y el futuro reactor RA-10 para pruebas de irradiación, no es imposible hacer un ANEEL criollo, llamarlo “Mate Verde” y patentar el producto. Cuantimás, no sólo se lo puede testear en el RA-10 sino después en la central de Embalse, de a un elemento al principio, despacito y por las piedras. Finalmente, con 49 máquinas CANDÚ operativas en Canadá, la India, Corea, China, Pakistán, Rumania y Argentina, hay que ser un perfecto bobo para desaprovechar semejante mercado de combustibles.

Las CANDÚ hoy son el 11% de la flota nuclear mundial, y según el record de seguridad y disponibilidad, están entre las mejores del mundo, y además entre las más baratas por carecer de la pieza más cara de las centrales PWR de enriquecido: el recipiente de presión, sustituido por tubos de presión. Por algo, al toque de liquidar a la AECL, EEUU inventó este nuevo combustible. Conca no dice –ni ebrio ni dormido- las proporciones de torio y de uranio, ni tampoco el grado de enriquecimiento del ANEEL.

Según NUESTRA legislación, las ideas generales son difíciles de patentar, los productos concretísimos, en cambio, no. Según la legislación estadounidense, se puede patentar todo lo que se mueve y lo que se queda quieto, desde el carnaval al saludo y la renguera. Pero la pretensión de imponerle sus criterios monopolares de propiedad intelectual al resto del planeta empieza a volverse nostalgias de los ’90, cuando EEUU eran la única superpotencia del mundo. Ya no lo son.

Ante todo esto en la tenida de la AATN habrá quienes no digan nada de nada, para evitar rechiflas, y pensarán –probablemente con alguna razón- que con el nivel actual de confrontación entre expertos se puede volver tranquilamente al Programa Nuclear tal como estuvo entre 2016 y 2021: más muerto que vivo, sin propuestas y de cierre por pérdida de recursos humanos.

Esta última gente no necesita de apoyos internos dentro del mundo nuclear criollo, aunque los tiene de sobra. Le alcanza con sus contactos con un par de embajadas, los multimedios y el mundo “Oil & Gas” para volver en cualquier momento al poder. La palabra “volver” es, en realidad, errónea. Estos muchachos no necesitan ni ganar las elecciones presidenciales. ¿Acaso perdieron el poder con el cambio de gobierno de 2019? ¿Acaso se fueron alguna vez?

La dirigencia de la CNEA y de NA-SA puesta por el presidente Mauricio Macri continuó en funciones hasta invierno de 2021. Garantizó la continuidad del estado vegetativo del Programa Nuclear Argentino mucho mejor que la propia pandemia. Y hablamos de un programa que durante dos períodos, entre 1950 y 1982, y entre 2006 y 2015 fue el más dinámico del mundo en desarrollo (después del de la India).

Llovido sobre mojado, cuando Alberto Fernández asumió la presidencia, alguna lapicera dibujó la Secretaría de Asuntos Estratégicos, en dependencia directa del Poder Ejecutivo, y nombró en ella a Gustavo Béliz, lobbista histórico de cierta embajada, con la consigna de degollar en la cuna la construcción de la Hualong-1. Cosa que se hizo con todo éxito hasta que al personaje lo fueron este año. Pero tiene más banco de suplentes que Lionel Scaloni.

Con la llegada a NA-SA de José Luis Antúnez, el hombre que terminó Atucha II, de Adriana Serquis a la CNEA y de Sol Pedre a la Gerencia CAREM, las cosas cambiaron. Las obras del RA-10 y el CAREM avanzan según planes rehechos demasiadas veces, pero avanzan con toda la velocidad posible. En el otro frente nuclear, se discute duramente con China por el primer núcleo de la Hualong-1, que la CNEA quiere que sea de fabricación local desde el primer núcleo de la central. Con la nueva dirección, todo resucitó. Pero lo que no pintó es mucha más plata. Que es lo que se necesita. Siempre.

NA-SA está diseñando, sin todavía mandarlos a construir, los componentes de una futura central de 700 MW parecida a Embalse, la famosa ProNac. Antúnez quiere que sea el prototipo de una línea para el mercado interno, así como el CAREM comercial quizás se vuelva nuestro futuro as de espadas en exportación de centrales. Sólo la construcción a gran escala posibilitará una y/u otra línea, cada cual con sus razones y sus partidarios.

Y estamos los que queremos ambas, por puro realismo: ¿hay alguna ventaja en elegir si nos cortamos la mano izquierda o la derecha? ¿Es caro no ser manco?

Y están también los que sólo quieren importar centrales y ser operadores. Difícilmente lo digan abiertamente en la AATN por miedo al abucheo, pero le buscarán expertamente la imposibilidad a todo. Y no sin encontrarla, porque mientras la clase política argentina no vuelva al grado de adhesión por lo nuclear que tuvo hasta principios de los ’80, la situación de encerrona del Programa Nuclear Argentino será casi perfecta.

Si China nos vende su Hualong-1 en las condiciones asfixiantes que plantea hoy la CNNC, no se conformará con la primera unidad en el predio de las Atuchas: habrá una segunda, una tercera, una cuarta… nos llenarán la canasta, y será la muerte de la ingeniería argentina de centrales, tanto para la ProNac como para el CAREM.

Avive el seso y despierte, oh lector. En lugar de diseñadores-constructores, seremos simples operadores, el equivalente de remiseros en lugar de fabricantes de autos. Hay gente que cree que ése es nuestro único destino nuclear posible. Conrado Varotto, fundador de INVAP y luego de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, los llama «colonizados mentales». Cambio figuritas con todo el mundo, pero con esa gente no me trato.

Con todos los demás, sí. Creo que el terreno común de acuerdo entre todas las propuestas positivas podría resumirse en cinco resoluciones:

⦁ No se compra la Hualong-1 sin licencias gratis y libres de restricciones de mercado sobre la ingeniería de fabricación de los combustibles. Y esto para que no nos volvamos una provincia nuclear china. Hasta los EEUU podrían chirriar su exasperado asentimiento.

⦁ Se reabre la Planta Industrial de Agua Pesada, se reparan los daños físicos causados por 6 años de abandono y se recontrata personal idóneo para su manejo. Esto, porque desde 2019 estamos importando agua pesada para las Atuchas 1 y 2 y Embalse pese a tener la mayor fábrica del mundo y podemos autoabastecernos a la mitad de precio internacional de hoy. Cada año gastamos en importaciones más o menos la cifra de dólares que necesitaríamos para reparar la PIAP a nuevo.

⦁ Si la CNNC no se aviene a una negociación amigable, el cupo de megavatios nucleares reservados para la Hualong-1 se divide entre 2 centrales ProNac, es decir de tipo CANDÚ. Como EEUU se podría volver un oferente de combustibles ANEEL para las 49 CANDÚ del mundo, podrían interesarse en financiarlas. ¿Por qué? Por un doble beneficio: recortan la influencia china sobre nuestro país, y aumentan su mercado potencial. O financian ellos, o financia China, pero el mundo no se termina ahí. Si ni uno ni otro quieren, cosa sumamente probable, se le puede ofrecer agua pesada a la India a cambio de financiación para una ProNac, y dadas las similitudes de diseño y la igualdad de los combustibles, el amor no tiene por qué terminar ahí. No hay que negociar a una o a dos puntas, sino a tres. Y termine como termine este diplomacia nuclear, NA-SA deberá empezar por su cuenta el pedido de partes y componentes de una ProNac, comprando todo en el país y pagando todo en pesos. Eso como para mandar una señal al exterior de que no la piensen tanto.

⦁ El prototipo del CAREM se termina sí o sí en 2026, y cuando esté bien testeado se ofrece la ingeniería del modelo comercial a Brasil para venderlo en sociedad. Eso, que es mucho, a cambio de que Brasil aumente su capacidad instalada y se vuelva nuestro proveedor de uranio enriquecido. Plan B, relanzamos la Planta de Enriquecimiento de Uranio de Pilcaniyeu, Río Negro, con tecnología nueva, opción seguramente mucho más resistida por el Consejo de Seguridad del OIEA. El asunto es que ya sigamos la vía del CAREM o la de las centrales tipo CANDÚ, el futuro de ambos tipos de planta es imposible o al menos difícil si la Argentina carece de una provisión segura de uranio enriquecido. Y es que el ANEEL, aunque lo llamemos “Mate Verde”, usa “del fuerte”. La India es otro candidato posible para negociar agua pesada a cambio de enriquecido, o de enriquecer nuestro uranio argentino: este elemento no sobra en la India, al menos en proporción a la necesidad futura. Que visto el crecimiento demográfico del próximo Gigante Asiático, es descomunal.

⦁ Se reabre la minería de combustibles nucleares en el país, en las provincias que puedan y quieran. No serán muchas: las mayores candidatas se han autoenterrado en legislaciones restrictivas. Para el estado nacional, suspender la minería propia e importar uranio en los ’90 fue otro asunto de lesa soberanía (y van…), pero casi gratis. Hoy, con el mundo volviendo a paso de carga lo nuclear debido al caos climático, el uranio ya cuesta plata. Más importante aún: debemos empezar a explorar por torio.

⦁ El punto capital, por ser condición necesaria (aunque no suficiente) de los asuntos anteriores: la CNEA vuelve a depender directamente del Poder Ejecutivo Nacional, como lo hizo entre 1950 y 1994. Esto sería sencillamente una revolución: más que “Volver al futuro”, sería volver a tenerlo.

Las cosas ya no son como lo fueron entre 1950 y la finalización de la Guerra de las Malvinas. La AATN puede fijar posiciones o no resolver ninguna. Estratégico y todo, es un foro de opinión, finalmente. Ni NA-SA ni la CNEA están obligadas a seguir sus consejos, que normalmente la AATN no ofrece de modos taxativos. Para el caso, tampoco los gobiernos nacionales, desde Alfonsín en adelante, le preguntan a la CNEA cuál es el programa nuclear a seguir. Los resultados de no hacerlo han sido generalmente malos.

El sector nuclear no pide dólares. Necesita pesos para transformarlos en cosas que valen más que los dólares: obras de infraestructura perdurables, industria de excelencia, potencia de base, medicina avanzada, trabajo calificado, exportación de equipos y prestigio internacional. Es lo que hace mejor. Es lo que ha hecho siempre.

Los gobiernos argentinos –el anterior, éste, el próximo, seguramente todos en los próximos 20 años- quieren o querrán exportar gas para ganar dólares. Mil megavatios eléctricos nucleares instalados liberan mil seiscientos millones de metros cúbicos de gas por año. Visto de otro modo: si la obra de Atucha III CANDÚ con 700 MWe hubiera arrancado en 2016, según planes, este año estaría poniéndose crítica y subiendo la potencia escalonadamente. Alberto Fernández podría sacarse la foto de su entrada en línea. Y estaríamos importando 1120 millones menos de metros cúbicos de gas, o su equivalente en GNL.

A 72 años de creada la Comisión Nacional de Energía Atómica, que no tengamos una central nuclear argentina es imperdonable. Pero que la participación nuclear en el mercado eléctrico nacional haya caído del 10% de 1985 al 5% de hoy es una locura. Francia tiene un 75% de electricidad nuclear, y aún así la falta de gas ruso sepultó al usuario francés en tarifas 10 veces mayores que las de 2018.

Hay que recordar otras cosas que suceden con o sin guerra en Ucrania: el clima sigue cambiando hacia extremos antes desconocidos. Ahora, cuando Yacyretá y El Chocón se quedan sin agua por tres años seguidos de sequía, las Atuchas y Embalse no se enteran.

Pero el negocio nuclear no pasa simplemente por darle al Sistema Argentino de Interconexión potencia de base libre de altibajos diplomáticos y climáticos. Y tampoco pasa por pura sustitución de importaciones.

El verdadero negocio nuclear es de tecnología, como lo prueban los 7 reactores vendidos a Perú, Argelia, Egipto, Australia, Arabia Saudita y Holanda. Es un negocio de sustitución de exportaciones. El mercado mundial de centrales de potencia, como lo es el CAREM, es potencialmente miles de veces mayor que el de reactores multipropósito como los 7 nombrados.

Para la Argentina, el átomo es un negocio de formación de recursos humanos. Es un negocio de industrialización y capacitación.

Y en el brete actual, es ir dejando de ser un lugar e ir volviendo a ser un país.

Par de centrales I-PHWR de 700 MWe en Krakapar, India, una de las cuales acaba de entrar en línea. Con 3 en construcción, 10 más anunciadas formalmente el 5 de diciembre y 18 en operaciones, ¿está muerta la tecnología de uranio natural y agua pesada?

En la práctica, esto significa que el núcleo inicial de un CANDÚ, I-PHWR o ProNac empieza a recambiar elementos combustibles de a 1 por día y no de a 8 por día, y que el recambio no comienza a los 150 días de la puesta en marcha, sino recién a los 1400 días. El ahorro de combustible anda en el 80%.

Cuantimás, el torio es de 2 a 4 veces más abundante que el uranio en la corteza terrestre, y de yapa, mucho más resistente al recalentamiento. Por último, el combustible quemado es totalmente inútil para la fabricación de bombas nucleares de plutonio, por su exceso de isótopos con número atómico igual o mayor de 240. Con lo cual el torio es también resistente a proliferación.

Esto no lo digo yo, lo dijo en 2020 el opinólogo en energía de la revista de negocios Forbes, James Conca, en un artículo que puede verse aquí. Y va en a contrapelo de casi todo lo hecho y dicho por el gobierno y la industria nucleares de los EEUU desde los años ’50 hasta hoy. Es revisionismo tecnológico extremo ante un fracaso tecnológico también extremo, porque los EEUU desde los ’80 que no se venden una de sus centrales nucleares ni a sí mismos. Las hacen demasiado caras y complejas.

Revisionismo extremo, pero con padrinos poderosos, además de Forbes y de don Conca. El ANEEL es un desarrollo del US Department of Energy, el Idaho National Lab y el Nuclear Engineering and Science Center de la universidad A&M de Texas, y está patentado a nombre de la empresa Clean Core Thorium Energy (CCTE).

Aquí, muy impresionados con este giro de 180 grados de los EEUU, país que hizo lo imposible desde los años ’60 por fundir a AECL, la empresa estatal canadiense que inventó el reactor CANDÚ de uranio natural y agua pesada, hasta que en 2011 finalmente lo logró. Digamos que a los EEUU no le disgusta la idea de caminar con los zapatos de la víctima. Con otras medias, eso sí.

Pero con 200 expertos en la Gerencia de Combustibles de la CNEA y el futuro reactor RA-10 para pruebas de irradiación, no es imposible hacer un ANEEL criollo, llamarlo “Mate Verde” y patentar el producto. Cuantimás, no sólo se lo puede testear en el RA-10 sino después en la central de Embalse, de a un elemento al principio, despacito y por las piedras. Finalmente, con 49 máquinas CANDÚ operativas en Canadá, la India, Corea, China, Pakistán, Rumania y Argentina, hay que ser un perfecto bobo para desaprovechar semejante mercado de combustibles.

Las CANDÚ hoy son el 11% de la flota nuclear mundial, y según el record de seguridad y disponibilidad, están entre las mejores del mundo, y además entre las más baratas por carecer de la pieza más cara de las centrales PWR de enriquecido: el recipiente de presión, sustituido por tubos de presión. Por algo, al toque de liquidar a la AECL, EEUU inventó este nuevo combustible. Conca no dice –ni ebrio ni dormido- las proporciones de torio y de uranio, ni tampoco el grado de enriquecimiento del ANEEL.

Según NUESTRA legislación, las ideas generales son difíciles de patentar, los productos concretísimos, en cambio, no. Según la legislación estadounidense, se puede patentar todo lo que se mueve y lo que se queda quieto, desde el carnaval al saludo y la renguera. Pero la pretensión de imponerle sus criterios monopolares de propiedad intelectual al resto del planeta empieza a volverse nostalgias de los ’90, cuando EEUU eran la única superpotencia del mundo. Ya no lo son.

Ante todo esto en la tenida de la AATN habrá quienes no digan nada de nada, para evitar rechiflas, y pensarán –probablemente con alguna razón- que con el nivel actual de confrontación entre expertos se puede volver tranquilamente al Programa Nuclear tal como estuvo entre 2016 y 2021: más muerto que vivo, sin propuestas y de cierre por pérdida de recursos humanos.

Esta última gente no necesita de apoyos internos dentro del mundo nuclear criollo, aunque los tiene de sobra. Le alcanza con sus contactos con un par de embajadas, los multimedios y el mundo “Oil & Gas” para volver en cualquier momento al poder. La palabra “volver” es, en realidad, errónea. Estos muchachos no necesitan ni ganar las elecciones presidenciales. ¿Acaso perdieron el poder con el cambio de gobierno de 2019? ¿Acaso se fueron alguna vez?

La dirigencia de la CNEA y de NA-SA puesta por el presidente Mauricio Macri continuó en funciones hasta invierno de 2021. Garantizó la continuidad del estado vegetativo del Programa Nuclear Argentino mucho mejor que la propia pandemia. Y hablamos de un programa que durante dos períodos, entre 1950 y 1982, y entre 2006 y 2015 fue el más dinámico del mundo en desarrollo (después del de la India).

Llovido sobre mojado, cuando Alberto Fernández asumió la presidencia, alguna lapicera dibujó la Secretaría de Asuntos Estratégicos, en dependencia directa del Poder Ejecutivo, y nombró en ella a Gustavo Béliz, lobbista histórico de cierta embajada, con la consigna de degollar en la cuna la construcción de la Hualong-1. Cosa que se hizo con todo éxito hasta que al personaje lo fueron este año. Pero tiene más banco de suplentes que Lionel Scaloni.

Con la llegada a NA-SA de José Luis Antúnez, el hombre que terminó Atucha II, de Adriana Serquis a la CNEA y de Sol Pedre a la Gerencia CAREM, las cosas cambiaron. Las obras del RA-10 y el CAREM avanzan según planes rehechos demasiadas veces, pero avanzan con toda la velocidad posible. En el otro frente nuclear, se discute duramente con China por el primer núcleo de la Hualong-1, que la CNEA quiere que sea de fabricación local desde el primer núcleo de la central. Con la nueva dirección, todo resucitó. Pero lo que no pintó es mucha más plata. Que es lo que se necesita. Siempre.

NA-SA está diseñando, sin todavía mandarlos a construir, los componentes de una futura central de 700 MW parecida a Embalse, la famosa ProNac. Antúnez quiere que sea el prototipo de una línea para el mercado interno, así como el CAREM comercial quizás se vuelva nuestro futuro as de espadas en exportación de centrales. Sólo la construcción a gran escala posibilitará una y/u otra línea, cada cual con sus razones y sus partidarios.