Argentina no está protegiendo su propio territorio

Carlos Alberto Fernández

El Dr. C. A. Fernández es médico y diputado nacional por el Frente de la Concordia, de Misiones. Integra la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.1950, el Año del Libertador General San Martín

Viruela del mono: EE.UU., Canadá y Brasil concentran casi un tercio de los casos en países no endémicos

«Falta gasoil porque faltan trenes»

«Desde hace varios años, el déficit en el abastecimiento de gasoil dentro del país y particularmente en época de cosecha gruesa, ha sido recurrente, convirtiéndose en un problema estructural.

En la campaña actual, dicho desbalance se agravó por la reducción del contenido mandatorio de biodiésel en las mezclas con combustible diésel, establecida por ley 27.640, por la enorme brecha existente entre los precios en los mercados internacionales comparados con los precios locales, hecho que restringe la oferta derivada de importaciones, en medio de una importante aumento de las cantidades demandadas, por el encarecimiento del precio relativo del gas natural licuado, y por otros motivos de variados orígenes.

Sin embargo, la causa primera de semejante imperfección está vinculada al progresivo abandono de los ferrocarriles que fueron operando en las últimas seis décadas –en coincidencia con la racionalización propuesta por la consultoría contratada por el Estado Nacional en 1960, liderada por el general –R- del Ejército de EE.UU., experto en temas de transporte, Thomas B. Larkin.

Mientras, las inversiones en el parque refinador de petróleo no acompañaron el incremento de las cantidades demandadas, principalmente por la existencia de graves problemas estructurales en la economía nacional.

En la práctica, la pérdida de participación de nuestros ferrocarriles con relación al total de cargas transportadas, representa un significativo aumento en el consumo de combustible diésel, proceso asociado a una mayor contaminación y a mayores problemas en materia de salud pública, como así también, en el elevado nivel de vidas humanas que se pierden por siniestralidad, en un importante deterioro del desarrollo territorial, en la contaminación sonora, en la congestión vial, y en los costos de los fletes de mercancías para distancias superiores a 350 kilómetros, entre otros efectos colaterales negativos.

Estimamos que el aumento de consumo de combustible diésel por esta cuestión es mayor a 1.000.000 m3 anuales, o sea, cerca de la mitad de las necesidades anuales de importación de gasoil –excepto el que se destina a generación eléctrica-.

El papel de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado

El artículo 1 de la ley 27.132, de 2015, declara de interés público nacional y como objetivo prioritario del país, la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y a la eficiencia del sistema de transporte público ferroviario.

En ese contexto, Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE) fue creada por el artículo 5 de la citada ley. Entre sus facultades, el siguiente artículo de esta ley, en su inciso b ordena a la misma a “Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos tendientes a la mejora constante del transporte ferroviario que lleven adelante la sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y la Sociedad Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima y supervisar su implementación.

El Decreto 1924/15, entre otras cuestiones, establece el estatuto de FASE. En el artículo cuarto del mismo, se incluye dentro de su objeto, la articulación de todo el sector ferroviario nacional a los fines de lograr un funcionamiento más integrado del mismo; y en el artículo 5 punto 5 se le otorga la facultad de “Ejecutar las políticas públicas de transporte ferroviario, prescriptas en general o en particular por las autoridades competentes, en cuanto forme parte de su objeto social”.

FASE asume un rol estratégico, puesto que constituye el nexo del sector ferroviario en su conjunto, con el Ministerio de Transporte, el cual es el eslabón jerárquico superior en materia de política ferroviaria. Recién a partir del 10 de febrero de este año, con la asunción de Damián Contreras a cargo de la presidencia de esta compañía, FASE comenzó un proceso de gestión positiva y relevante. En su seno existe un equipo gerencial y técnico de primer nivel, que trabaja allí muy profesionalmente desde hace varios años y que es la base indispensable para sostener una “reparación histórica de los ferrocarriles argentinos”, en los términos que propusimos en anteriores columnas de opinión publicadas por este diario.

Esta política debe instrumentarse a través de una ley nacional, la que a su vez debe contar con un sólido respaldo del Ministerio de Transporte de la Nación y otros naturalmente interesados –como las carteras de Agricultura, de Producción, de Ambiente, etc.-. FASE a su vez debe traccionarla de manera principal, articulando una amplia y fundamental participación de distintas áreas del Estado Nacional, de las provincias, de los trabajadores, universidades, institutos, profesionales especializados y entidades relevantes del sector transporte, entre otros. Entre otras actividades relevantes, ese trabajo permitirá definir las prioridades de inversión, en el marco de la “Cláusula del Progreso”, definida en el artículo 75 inciso 18 de la Constitución Nacional.

Debe planificarse una integración entre los distintos modos de transporte, a través de la creación de eficientes nodos logísticos, al tiempo que se debe incluir en los beneficios de esta legislación, la modernización del transporte automotor de cargas y de pasajeros. Tenemos la convicción que esta política se puede convertir junto a los distintos planes de vivienda, en la de mayor relevancia en términos económicos para las próximas dos o tres décadas.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/LYGTWMMLFBB7TJX35PJNPGN63A.jpg)

Claro está, tanto Nación como las provincias que adhieran a la misma deberán comprometer un porcentaje determinado del PBI a lo largo de su vigencia (en el marco de los artículos de la Constitución Nacional antes mencionados) para lograr que se pueda hacer realidad esta iniciativa. La gestión de FASE debe ser sostenida con una visión de faros largos.

La experiencia previa al 10 de febrero de 2022 nos demuestra que hay fuertes intereses que se ubican en una zona de confort, toda vez que esta empresa resulte inoperante. Debemos salir de esta trampa y evitar cambios relevantes en la actual conducción, porque de lo contrario se corre el riesgo de volver a empezar, o peor, abortar el trabajo ya realizado.

Entre las acciones de F.A.S.E que merecen ser destacadas, corresponde citar a las siguientes:

- La articulación de todo el sistema ferroviario para su modernización.

- La incorporación de nuevas tecnologías.

- La incorporación de la dimensión ambiental en la planificación.

- El uso de capacidades científicas y tecnológicas.

Todo ello aplicando la transversalización de la perspectiva de género. El abordaje de los ejes señalados se desarrollan en Mesas de Trabajo. Dicha metodología permite que cada eje sea tratado de forma integral en donde cada área de FASE, en forma conjunta con representación de las empresas, asociaciones sindicales y otras instituciones desarrolla e implementa acciones tomando la visión y la necesidad del conjunto plasmándose en políticas públicas.

Las temáticas que se trabajan actualmente son: integridad, políticas de género y diversidades, accesibilidad, ambiente y desarrollo sostenible, articulación y coordinación para la capacitación ferroviaria, articulación de políticas de innovación tecnológica, armonización de criterios contables, impositivos y presupuestarios, articulación para la gestión de activos físicos, abordaje de intrusiones y asentamientos en zonas operativas ferroviarias, articulación con la Junta de Seguridad del Transporte, Pasos fronterizos.

Acerca del “Open Access”

La referida ley 27.132 dispuso en su artículo 4° la modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte de cargas y de pasajeros, estableciendo también que el Poder Ejecutivo Nacional creará un Registro de Operadores de Carga y de Pasajeros a dicho efecto, medida esta última que se implementó a través de la Disposición 219/21 de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, en la que se aprobó el reglamento de dicho registro. El Decreto 1027/18, reglamentario de la Ley 27.132, abordó varias cuestiones vinculados al instituto que nos trata.

Sin embargo, será fundamental que muy pronto se aborden con normativa complementaria, distintas cuestiones sensibles, entre ellas las referidas a la:

- Caracterización jurídica, semejanzas y diferencias en su caso, con un servicio público.

- Solicitud de uso de infraestructura a ADIF.

- Formas de instrumentar la recuperación y reparación de un ramal en desuso, a partir de la solicitud que efectúe un operador registrado.

- Distintos plazos de las autorizaciones de operación.

- Forma de determinar el canon respectivo.

- Acceso igualitario al alquiler de material rodante de propiedad del Estado Nacional. Condiciones.

- Equidad en la asignación de uso en las terminales de carga y descarga, y de los centros de acopio que sean propiedad del Estado Nacional, como así también de los talleres y servicios complementarios.

- Formas de determinar las prioridades de tráfico.

- Protocolo en caso de obstaculización de la vía férrea por rotura de una formación.

- Uso de playas comunes.

- Responsabilidad en pasos a nivel.

- Tipos de seguros y quienes los afrontarán en cada caso.

- Responsabilidad en accidentes, distintos tipos.

- Procedimientos de control para asegurar la transparencia de todos los actos vinculados a esta figura.

- Constitución de uno o más tribunales arbitrales para dirimir controversias.

FASE debe ser el principal garante de la transparencia de este proceso, cuyo éxito depende de la posibilidad concreta que ejerza este rol principal, mientras se avanza al mismo tiempo con la mencionada “Ley de Reparación Histórica de Ferrocarriles Argentinos”, indispensable para revertir del proceso de decadencia de la infraestructura y material rodante ferroviario, con el consiguiente aumento sostenible en su participación en el transporte nacional, y una necesaria y coordinada modernización del transporte automotor de cargas y pasajeros.

Durante julio pasado, Belgrano Cargas y Logística SE abrió un concurso nacional e internacional para seleccionar a un operador que colabore con ella durante diez años –contrato prorrogable por diez años más-, en la zona de operaciones que fuera concesionada a Ferroexpreso Pampeano, hasta el vencimiento de dicho contrato, que operó por más de tres décadas. La fecha para la presentación de las propuestas, expira el próximo 3 de octubre.

A la luz de la legislación vigente, ese proceso debería ser revisado. Se torna fundamental que FASE, en cumplimiento de su rol, intervenga, realizando un estudio profundo de la cuestión y rectifique este camino. De lo contrario, las señales que se envían al mercado, a la luz del Open Access, no son las más recomendables.

Cómo se distribuye actualmente la carga ferroviaria

El Sistema Ferroviario de Cargas posee una extensión de 37.000 kilómetros, de los cuales 17.818 kilómetros están operativos, y con muy baja densidad de carga (menor a 0,4 millones de Tns.-Km. por km.), lo que implica la necesidad de realizar grandes erogaciones, con una contrapartida en ingresos por transporte que no pueden solventarlos.

Recordemos que nuestra red total, sin contar a la de ferrocarriles económicos, alcanzó alrededor de 43.900 kilómetros en la década del cincuenta.

La infraestructura se encuentra deteriorada y posee una baja eficiencia operativa, requiriendo de inversiones muy importantes para su recuperación.

De los 17.818 Kms. antes citados, 3203 corresponden a la Línea Mitre (operada por Nuevo Central Argentino S.A. – NCA), 2828 a la Línea Sarmiento (operada por Ferroexpreso Pampeano SA-FEPSA), 2847 a la Línea Roca (operada por Ferrosur Roca SA), 2475 de la Línea San Martín, 1498 a la Línea Urquiza y 4967 a la Línea Belgrano (un total entre estas tres últimas, de 8940 kilómetors de vías operadas por Belgrano Cargas y Logística).

En los noventa, se entregaron a concesionarios privados, un total de 29.039 kilómetros de extensión, de los cuales las líneas activas como expresamos antes, suman los 17.818 kms. antes citados (63%). Sin embargo, el estado de los 11.221 kilómetros inactivos no es homogéneo, dado que hay líneas que podrían ser reutilizables de mediar un previo trabajo de mantenimiento intensivo, pero también las hay no utilizables (por haber sido muy dañada o depredada la infraestructura respectiva).

Fuera de las seis redes mencionadas existen otros tramos del sistema ferroviario argentino que no integran las redes del Sistema Ferroviario de Cargas, pero que lo complementan en forma necesaria. Tal es el caso de la red suburbana de Buenos Aires, cuya extensión es de 817 km; estos ramales son utilizados por los trenes de cargas para acceder a las estaciones logísticas y a los puertos del Área Metropolitana, estando restringido su acceso a ciertos horarios, para no obstaculizar el tráfico de pasajeros.

Existen un conjunto de líneas que fueron transferidas a distintas provincias: Salta, Chaco, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, Chubut, Santa Cruz. De ellas unas pocas están activas con servicios de pasajeros y éstas, en general, no prestan servicio de cargas.

El tonelaje transportado por ferrocarril en 2021 alcanzó las 24,3 millones de toneladas. Las cantidades expuestas en el mismo, representaron alrededor de dos terceras partes del total transportado por ferrocarriles en dicho año. La citada carga se haya concentrada en ocho corredores, a lo largo de alrededor de 2350 kilómetros, o sea, en tan solo aproximadamente el 12,6 % de la red activa total.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/I6APB4XVWBBM7FYLP3GNHVYOXU.png)

El transporte de cereales, oleaginosas, aceites, harinas proteicas, harinas y otros subproductos, representó el año pasado, alrededor de dos terceras partes del total general transportado por ferrocarril. A partir de los registros de 2021, antes referidos, se puede estimar que la participación de los ferrocarriles argentinos sobre el total de la carga transportada en el país, es de alrededor del 4,4%. Esa participación debería ser no menor al 40%, por lo que debe crecer más del 800%.

Parece una utopía, aunque el hecho que en 1927 se hayan transportado alrededor de 44 millones de toneladas y que la actividad económica debe recuperar su senda de crecimiento, sostienen la razonabilidad de dicho objetivo. Y más aún, toda vez que existe un nuevo paradigma energético, y es prioritaria la necesidad de cumplir con los compromisos asumidos por la Argentina con la comunidad internacional, para lograr un transporte mucho más sustentable en términos técnicos, económicos, ambientales, de salud y sociales.

A partir de todo lo expuesto, no quedan dudas que el ferrocarril es indispensable para nuestro país, siendo un pilar para un armónico desarrollo territorial, entre otras virtudes que posee. Pero en las actuales condiciones, es inviable.

La Constitución Nacional ordena al Congreso de la Nación proveer lo conducente a la prosperidad del país y para ello, entre otros mandatos, promover la construcción de ferrocarriles. Es por ello que debe tratar muy pronto, un proyecto de ley de reparación histórica de los ferrocarriles argentinos, el que en nuestra opinión, debe abordar la temática que venimos proponiendo. El aporte de los ferrocarriles debe ser justipreciado incorporando sus externalidades positivas, que son muchas como hemos visto.

FASE debe liderar este proceso, articulando todas las acciones necesarias entre el Poder Ejecutivo –con el Ministerio de Transporte a la cabeza-, el Congreso de la Nación, provincias, trabajadores, entidades y profesionales del sector privado, etc., como así también, coordinando todo lo relacionado con la implementación de la figura del “Open Access”.

Se trata de una tarea de enorme valor para el país. Confiamos en que se lograrán las mayorías parlamentarias en su caso, para que esta política de Estado se haga realidad, y que la gestión de FASE –la que hemos resaltado por lo que nos viene ofreciendo este año- trascienda las necesidades de política partidaria de la próxima elección.

Por otra parte, FASE debe intervenir también a la brevedad –hecho que implicará sortear una serie de conflictos de intereses que se presentan y obran como importantes barreras a superar-, para encaminar un exitoso proceso vinculado a la implementación de la figura del “Open Access”, evitando la consolidación de otras figuras híbridas, no previstas por la ley 27.132.

No perdemos las esperanzas de revertir la decadencia de nuestra Patria y esta es una gran oportunidad para que las principales fuerzas políticas que interactúan en nuestro territorio, comiencen a ponerse de acuerdo en grandes políticas de largo plazo, fortaleciendo al mismo tiempo el rol de FASE, que tomó dinamismo a partir del presente año.»

El autor, Claudio Molina, es analista ferroviario. Colaboró Pablo Martorelli, presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles

Las ventajas de combinar distintas vacunas contra el covid, explicada por Andrea Gamarnik – Video

Un estudio realizado por científicas y científicos argentinos confirmó que combinar vacunas contra COVID-19 produce altos niveles de anticuerpos. Hoy es tapa de la revista internacional Cell Reports Medicine.

Fue un trabajo federal coordinado por el Ministerio de Salud de la Nación, en el que participaron investigadores del CONICET y profesionales de la salud de diversas provincias. Luego de evaluar quince combinaciones diferentes en 1314 voluntarios, los investigadores encontraron que produce una respuesta inmune igual o mejor que si se usaran dos dosis de la misma vacuna. Los niveles de anticuerpos más elevados de todas las combinaciones se vieron entre quienes recibieron Sputnik V, AstraZeneca o Sinopharm en la primera dosis, y Moderna en la segunda. Además, los especialistas comprobaron la importancia de aplicarnos las dosis de refuerzos para estar protegidos contra la variante ómicron. Hoy, el conocimiento generado en la Argentina servirá para exportar evidencia a los países que aún no lograron vacunar ni a la mitad de su población.Finalmente, más de 3 millones de personas participaron del festival «Argentina Vuela»

Por su parte, el brigadier Isaac afirmó: «Se vieron diferentes sistemas de armas y la destreza de los pilotos. Fue un enorme esfuerzo que hicimos con el Ministerio de Defensa para que esto sea una fiesta».#ArgentinaVuela | Miles de personas disfrutaron, durante dos jornadas, del despliegue de aeronaves militares y civiles, personal de las Fuerzas Armadas y stands informativos, en el festival aéreo más grande del país.

— Ministerio Defensa (@MindefArg) August 14, 2022

El ministro @JorgeTaiana presidió el cierre en #Morón. pic.twitter.com/a0gF84WKBA

Fiesta en el aire

El festival contó con pasajes aéreos, lanzamiento de paracaidistas, exhibiciones estáticas y se presentaron globos aerostáticos, junto con stands vinculados al mundo de la aeronáutica y charlas informativas a cargo de representantes de las distintas áreas y secretarías de la cartera castrense, fue informado de modo oficial. En los dos días del evento diversas aeronaves hicieron pasajes aéreos, entre las que participaron B-45 Mentor Escuadrilla Histórica; TC-12 Beechcraft Hurón; FK- 28; IA- 63 Pampa II; T-6C Texan II; EMB-312 Tucano; A-4 AR Fightinghawk, IA- 63 Pampa III; Twin Otter, Boeing B-737, y Hércules C-130. También los helicópteros Lama, Hughes 500, Bell 412 y Bell 212. Se realizó, además, el lanzamiento de paracaidistas de la Armada Argentina y del Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea. Otras de las atracciones fue la pasada del reconocido piloto acrobático de la aviación civil Jorge Malatini, y además se presentaron aeromodelistas y globos aerostáticos. Además de las exhibiciones áreas, una de las atracciones que despertó gran interés en el público eran los hangares del Museo Nacional de Aeronáutica, donde se les explicaba a los visitantes la participación que algunos de esos aviones tuvo en la Guerra de Malvinas o los hitos que representan otros para la industria aeronáutica nacional. A través de los parlantes, pilotos de la Fuerza Aérea orientaban al público hacia donde debían mirar para estar atentos a la llegada de los aviones y explicaban cada una de las maniobras que estos ejecutaban. Las simulaciones de combate aéreo eran seguidas con fuerte atención y expresiones de asombro cada vez que los aviones se cruzaban en el aire a baja altura, alta velocidad y con poco espacio entre ellos, mientras que cada vuelo rasante era saludado por la multitud, que elevaba los brazos al cielo.

Diez años sin Leonardo Favio

ooooo

«Estuve en la función de homenaje a Leonardo Favio, en el Gaumont, y junto con un millar de compatriotas, vi Nazareno Cruz y el Lobo. Los claroscuros de Goya Un joven carilindo y atrevido, al que Leopoldo Torre Nilsson le sacó su mejor perfil actoral, llegó a Buenos Aires, dejando atrás un hogar en el que la radio -los macarrónicos radioteatros de Héctor Bates y Juan Carlos Chiappe- y el cine nacional que llegaba a la plateada pantalla de Luján de Cuyo lo habían introducido en una mitología nacional que circulaba en lo más profundo del pueblo argentino. Nada de eso dejaba traslucir el joven de negra y sedosa melena, de rostro apolíneo y mirada profunda. Posiblemente ignoraba que su contacto con la producción cinematográfica, como actor buen mozo, lo convertiría, en el correr de los años, en el mejor director de cine que vio esta tierra, pletórica de engreídos, altisonantes y pretenciosos directores de cine. Empezó a filmar para ganarse el amor de una hermosa muchacha veinteañera, María Vaner. Le hizo creer -él mismo lo contó- que tenía un proyecto. Y la lealtad a sus propias palabras le hizo filmar su primer corto, en el que Marilín, por supuesto, era la protagonista. Los retratos de Johannes Vermeer A partir de ese momento se inició la carrera del realizador más trascendente de la historia del cine argentino. Desde Crónica de un niño solo, sus películas han expresado en imágenes el momento histórico, la cotidianeidad, la sensibilidad, la preocupación y la angustia de su permanente y único interlocutor: esos argentinos sin nombre y sin rostro, sin pretensiones y sin dinero en el bolsillo, con los cuales conversó a lo largo de casi cincuenta años. La historia de ese niño de correccional espejaba su infancia de carencias y encierros, pero reflejaba también la creciente preocupación social que brotaba de una Argentina proscripta en los años ’60. El encuadre expresionista, los matices irremplazables del blanco y negro, los angustiantes planos-secuencia, el ojo crítico y penetrante de una cámara impiadosa, la mirada de ese pibito pobre que desesperadamente descubre el mundo de la injusticia y del sexo fueron recibidos, en aquellos años, por un público juvenil que se debatía en un “barullo de sueños delirantes”, para citar a don Francisco García Jiménez y su inolvidable tango “Mariposita”. Goya y las lavanderas Nadie como Leonardo Favio, una especie de Ingmar Bergman plebeyo y periférico, reflejó los romances dolorosos, machistas y trágicos de esos muchachos y muchachas pobres y provincianos, en los que un tango en una noche de carnaval clavaba la estaca de la infidelidad, de la pasión, del abandono y el desprecio. El melodramatismo de los folletines radiales, la sobrecarga de sentido, como alguien definió el arte popular, peyorativamente denominado “kitsch” por esos críticos académicos, le dio al cine de Leonardo Favio una impronta única, singular, en la que la composición meticulosa del fotograma se integraba a una forma determinada por su contenido: el arte concebido desde la fusión cultural del sentimiento popular. Juan Moreira, el folletín de fines del siglo XIX, le sirvió para expresar cien años después, la rebelión que hervía en cientos de miles de jóvenes, que en esos años ’70 formaban las largas columnas de la “juventud maravillosa”. Las antenas de la prodigiosa sensibilidad de Favio habían establecido una impalpable comunicación entre aquel cuchillero de extramuros, rodeado por la partida en brazos de un amor alquilado, y la amenaza que el régimen oligárquico cernía sobre aquellas juveniles huestes. La sombra de Brueghel En el momento en que extrañas y oscuramente sobrenaturales teorías impregnaban una parte del poder popular -aquel rasputinismo que definió Jorge Abelardo Ramos-, la rara percepción de su genio artístico le permitió encontrar en la leyenda del lobizón y el descenso a un infierno criollo y reconocible una versión poética del averno en el que pronto se despeñaría la sociedad argentina. Favio crea, en esta película, no solo un relato dramático o, mejor dicho, trágico. Crea un modo de percibir la tragedia, el designio de los dioses. Escapa de todo realismo adocenado y ejerce una mirada profética, como hizo en cada uno de los momentos de la historia argentina que le tocó vivir. Nazareno es, además, el mundo que los viejos radioteatros despertaban en nuestra fantasía, la mezcla de vertientes de nuestra cultura y nuestras imágenes, donde Ieronimous Bosch, Goya, Brueghel el viejo, los impresionistas franceses se unen en un revoltijo visual incomparable y singular. La fatalidad de la inexorable tragedia El joven condenado a no amar so pena de morir asesinado por sus vecinos, el destino inexorable en el que los padres terminan asesinando a sus hijos, con la intención de eliminar al maldito, las brujas de Shakespeare en clave criolla, los encuadres irreales propios del cómic, la cultura popular como savia nutriente son los elementos de un filme que fue durante años el más visto de la historia argentina, sucediendo en el puesto a Juan Moreira, también de Favio. La trayectoria dramática de José María Gatica, el boxeador paradigmático del primer peronismo, hizo entrar a Favio, con ternura y afecto, en los claros y oscuros de un muchacho de provincia, pobre y simple, que se convierte, con la fuerza de sus puños y la resistencia de su mandíbula, en un ídolo millonario y engreído. El apogeo y la caída del Mono Gatica se transformó, por el genio de Favio, en la paráfrasis del gran movimiento popular al que fue leal hasta el último momento de su vida. Le permitió también imaginar y filmar de modo sobrecogedor el velorio más trascendental de la memoria argentina: el de Evita. La historia del peronismo, Sinfonía de un Sentimiento, constituye no sólo el más elocuente documento de lo que las dos primeras presidencias de Perón significaron para la Argentina y, sobre todo para su pueblo. Fue también, en su contenido y en su forma, el testimonio de cómo concebía Leonardo Favio al peronismo y a sus enemigos: como un milagroso enfrentamiento entre el amor y el odio. Esta convicción fue la columna vertebral que organizó su mundo y su arte prodigioso. Incluso su paso por la canción -que lo convirtió en un ídolo popular en toda Latinoamérica- estuvo signada por esa concepción amorosa, una especie de romanticismo autóctono, que empapó toda su obra. Estuve en un maravilloso concierto en su homenaje, en el Centro Cultural Néstor Kirchner. La catarata de tonos menores, tanto de sus canciones, como de la música de sus películas, que brotaban del piano, de los violines, la viola de gamba y el contrabajo, de la flauta traversa, el corno y el clarinete de esa pequeña y muy afiatada orquesta, nos hacía correr las lágrimas, a la vez que corrían como imágenes los momentos de nuestras vidas en las que, de una u otra manera, Leonardo estuvo presente. Leonardo es nuestro máximo exponente en este arte que tuvo su momento de apogeo, a mi entender, entre las décadas del 50 al 80. Leonardo está a la altura, y con características propias y argentinas, de Bergman, Fellini, Carol Reed, Ken Russell, Antonioni, Bertolucci, Bresson, Truffaut, Resnais, Buñuel o Saura, para nombrar tan solo los que me vienen a la memoria. Por supuesto, refulge casi en soledad, en el cine latinoamericano. Favio emociona, pero además interpela intelectualmente, obliga a las asociaciones de pensamiento, es poesía desplegada como un torrente de metáforas e hipérboles. Leonardo Favio ha dejado el más maravilloso legado visual de esta tierra. Todos los homenajes serán escasos en este décimo aniversario de su muerte que han llamado Año Faviano.Buenos Aires, 14 de agosto de 2022.

Julio Fernández Baraibar

Prorrogan la concesión de Oleoducto del Valle. Esperan exportar hasta u$s 6.500 millones anuales

La extensión de la concesión de Oleoducto del Valle (Oldelval), que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, alentará, se afirma, inversiones para aumentar la exportación de petróleo de Vaca Muerta entre 180.000 y 250.000 barriles/día, equivalentes a US$ 4.000 y US$ 6.500 millones al año.

El anuncio de la puesta en marcha de la duplicación de la capacidad del oleoducto del Valle de Vaca Muerta-Bahía Blanca, fue uno de los que formuló Massa en la ciudad de Neuquén, al visitar la exposición Argentina Oil & Gas junto con la secretaria de Energía, Flavia Royón. Oldelval es la compañía que opera en el segmento de midstream (distribución) en la Cuenca Neuquina, y transporta hidrocarburos líquidos mediante una red integrada de más de 1.700 kilómetros de oleoductos que atraviesan cuatro provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. La estructura societaria de la compañía está compuesta por YPF (37%), ExxonMobil (21%), Chevron (14,5%), Pan American Energy (11,9%), Pluspetrol (11,9%), Tecpetrol (2,1%) y Pampa Energía (2,1%), es decir, varias de las principales petroleras operadoras de la formación no convencional de Vaca Muerta El oleoducto es el que permite transportar el 100% del petróleo de Vaca Muerta, lo que representa el 90% del petróleo de la Cuenca Neuquina y más del 50% a nivel nacional. La decisión oficial es prorrogar por otros diez años la concesión, tal como lo prevén los pliegos vigentes, y dar continuidad a los proyectos presentados. Se anunció que esta extensión de la concesión, que vence en 2028, permitirá las inversiones de largo plazo necesarias para desarrollar el potencial de Vaca Muerta. La compañía aseguró que con las obras previstas Argentina pueda incrementar su exportación de petróleo entre 180.000 y 250.000 barriles/día, equivalentes a US$ 4.000 y US$ 6.500 millones al año. Y agrega: «El aumento de la capacidad de transporte de petróleo es una necesidad para el sector en momentos en que la producción de gas y petróleo no convencionales alcanzaron durante marzo récords históricos de producción en Vaca Muerta, en tanto que el crudo resultante de todas las cuencas del país fue la más alta desde 2011». La provincia de Neuquén proyecta que podría llegar a los 308.000 barriles diarios en promedio a finales del año, y que hacia el 2023 cesa cifra se elevaría a los 420.000 barriles, obras mediante.Detalle de las obras previstas y trayectoria de la empresa

Las inversiones y proyectos se basan en dos ejes estratégicos orientados a obras de corto plazo para la ampliación de capacidad por unos US$ 750 millones, y continuar con la renovación del sistema integral de ductos, por otros US$ 900 millones a lo largo de los próximos 15 años, es decir un total de US$ 1.650 millones hacia el 2037. La obra de ampliación tiene como objetivo aumentar de forma permanente la capacidad de transporte de Oldelval para acompañar el crecimiento de producción de la Cuenca Neuquina y del país, desde Allen a Puerto Rosales. Esto permitirá incrementar el transporte de crudo de los 36.000 m3/día actuales a 72.000 m3/día, es decir unos 452.800 barriles de petróleo por día. La ejecución del trabajo contempla el tendido de 455 km de ducto de 24” en diferentes tramos del Oleoducto entre estación de bombeo Allen y estación de bombeo salitral, un cambio de traza de 70 km Zona de Bahía Blanca y la repotenciación de cuatro estaciones de bombeo. Así, en una primera etapa de obra de 11 meses se podrá pasar a los 55.000 m3/día, para en una segunda etapa por otros 11 meses de duración de trabajos alcanzar los 72.000 m3/día proyectados. De los US$ 750 millones de inversión por parte de Oldelval, el 90% corresponden a mano de obra, insumos y equipamiento producidos localmente, y demandará más de 6 millones de horas hombre, lo que implicará la contratación aproximada de 1.200 personas en forma directa. Para esto, la compañía de midstream ya avanzó con las ingenierías, contratación de personal y compra de materiales críticos para poder iniciar la obra ni bien se prorrogue la concesión. La financiación de las obras se realizará mediante la venta al mercado de la futura nueva capacidad de transporte y almacenamiento, en contratos en firme por plazos de 10 o 15 años. Oldelval comenzó sus operaciones en abril de 1993 con una concesión de operación por 35 años, con opción a otros 10, y en la actualidad transporta el crudo de la Cuenca Neuquina desde su origen en Puesto Hernández hasta Puerto Rosales en el complejo de Bahía Blanca, para su distribución local y embarque al exterior. La firma también abastece a las refinerías de Plaza Huincul en Neuquén y a la de Luján de Cuyo, en Mendoza, y si bien tiene como accionista mayoritario a YPF, participan de su composición Pluspetrol, Chevron, Exxon, Pampa Energía, PAE y Tecpetrol. En abril, Oldelval concluyó las obras que permitieron incrementar en un 25% su capacidad de transporte de petróleo hasta los 42.000 metros cúbicos por día, para lo que concretó una inversión de US$ 50 millones, mediante el denominado «Plan Vivaldi». El funcionamiento del oleoducto también contempla un amplio sector de almacenamiento y despacho a cargo de Oiltanking Ebytem -de la cual YPF es propietaria del 30%- próximo a Puerto Rosales, con dos monoboyas identificadas como Punta Ancla y Punta Cigüeña, puntos reparados mar adentro a profundidades de 60 pies para el fondeo de grandes buques petroleros. La ampliación del ducto y la posibilidad de traer mayores volúmenes de líquidos desde Vaca Muerta, también obliga a pensar en un incremento de esa capacidad de almacenamiento en un tercio adicional del actual y en la instalación de una tercera monoboya.Canal Magdalena: un desafío soberano práctico, sencillo y barato

El Proyecto Canal Magdalena, al momento de analizar la situación fluviomarítima, es un componente central. La vía está al sur del Canal Punta Indio y, por lo tanto, presenta una mayor cercanía a la costa argentina. Su profundidad actual impide que los grandes buques lo utilicen como vía de acceso a los puertos fluviales. ¿La consecuencia? Los buques, sean de bandera nacional o extranjera, deben pasar por aguas cuyo tráfico administra por Uruguay.

Los impulsores del proyecto señalan que se hace necesario su profundización, ensanche y balizamiento. Subrayan que la obra es fundamental en lo geopolítico y económico. La razón: brindaría una salida directa al mar y mejoraría la conectividad fluviomarítima. Además, implicaría un ahorro en los tiempos de navegación a los buques que transitan por el VNT y, por tal motivo, menores costos logísticos y una mayor competitividad.

El Proyecto Canal Magdalena, al momento de analizar la situación fluviomarítima, es un componente central. La vía está al sur del Canal Punta Indio y, por lo tanto, presenta una mayor cercanía a la costa argentina. Su profundidad actual impide que los grandes buques lo utilicen como vía de acceso a los puertos fluviales. ¿La consecuencia? Los buques, sean de bandera nacional o extranjera, deben pasar por aguas cuyo tráfico administra por Uruguay.

Los impulsores del proyecto señalan que se hace necesario su profundización, ensanche y balizamiento. Subrayan que la obra es fundamental en lo geopolítico y económico. La razón: brindaría una salida directa al mar y mejoraría la conectividad fluviomarítima. Además, implicaría un ahorro en los tiempos de navegación a los buques que transitan por el VNT y, por tal motivo, menores costos logísticos y una mayor competitividad.

Un poco de historia

El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reseña la historia: “El proyecto se remonta a 2002, cuando la Prefectura Naval Argentina (PNA) planteó ante la Cancillería y la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) la conveniencia de prolongar el Canal Punta Indio, rectificando su traza desde la zona conocida como El Codillo con orientación sudeste para obtener una vía más corta y orientada a las corrientes. Esa rectificación es lo que, posteriormente, dio lugar al Proyecto Canal Magdalena”. En 2013, la entonces Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (SSPyVN) impulsó el proyecto. La idea: un canal de doble vía para buques con un calado máximo de 42 pies. Ese mismo año, la SSPyVN habilitó la navegación del Canal Magdalena como alternativa al Canal Punta Indio. Se definió la traza, el ancho y se planificó el dragado. El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) realizó el relevamiento batimétrico, la PNA abordó las medidas de seguridad y la Secretaría de Ambiente dio el visto. En enero de 2016, el proyecto quedó aprobado. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri abandonó el proceso licitatorio y la iniciativa quedó paralizada. Mientras tanto, Argentina aprobó en 2018 la profundización a 14 metros del Canal de Acceso al Puerto de Montevideo. Es decir: Cambiemos no sólo interrumpió la concreción del Canal Magdalena sino que, además, permitió que Uruguay ejecutara una obra que fortalece su posición en el transporte de mercancías por el Río de la Plata.La recuperación del proyecto

Con la culminación de la concesión de la VNT, Alberto Fernández creó en diciembre de 2020 el Consejo Federal de la Hidrovía (CFH), que integran los ministerios, de Transporte, Interior, Producción y las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, además de entidades ambientalistas, sindicatos y expertos del ámbito académico. El objetivo: que se constituyera como órgano de discusión y rector de la política respecto a la principal vía navegable. La necesidad e importancia de desarrollar el canal quedó integrada a la discusión por la VNT. El CFH reconoció que se trata de una obra en sí misma, con su propio proceso licitatorio al margen del que corresponde a la VNT y la inversión quedó incluida de forma plurianual en el Presupuesto 2021. Para avanzar en la ejecución, Transporte creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Canal Magdalena”, que completó los pliegos y cumplió con la Audiencia Pública en materia ambiental. En junio del año pasado, se creó la Comisión Bicameral de Seguimiento, Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía y del Sistema de Navegación Troncal, en la cual se le dio tratamiento al Proyecto Canal Magdalena. La obra quedó incluida en el proyecto de Presupuesto 2022. Sin embargo, al no haberse aprobado la norma, la iniciativa volvió a paralizarse. Esta vez por falta de fondos.La situación actual

Hoy, el Canal Punta Indio es para los buques de gran porte la única vía que conecta el Océano Atlántico con los puertos de los ríos de De la Plata, Paraná y Uruguay. “Se trata de un canal de una sola vía, 120 kilómetros de longitud, 100 metros de ancho y 34 pies de profundidad. Según lo expertos, muestra signos claros de agotamiento para las exigencias actuales”, indica el trabajo. Su traza se inicia en Pontón Recalada, frente al puerto de Montevideo, y se extiende hacia el oeste por El Codillo hasta confluir con el Canal Intermedio del Río de la Plata. Debido a sus condiciones, los buques que navegan hacia los puertos fluviales argentinos deben esperar en la zona que administra Uruguay. Allí quedan a la espera de la habilitación para ingresar por parte de la autoridad marítima de uruguaya, el Centro de Control del Tráfico y la PNA.

Todos, incluso los provenientes de los puertos argentinos de la costa atlántica, deben ingresar desde el océano por el norte, bordear la costa uruguaya hasta las proximidades de Montevideo y, luego de fondear en la Zona de Espera, recién pueden ingresar al Canal Punta Indio para, finalmente, llegar al puerto. El mismo recorrido que debe realizar un buque que transita la ruta Rosario-Bahía Blanca.

De acuerdo con la Administración General de Puertos (AGP), sólo en mayo pasado ingresaron por “Pontón Recalada” un total de 405 buques entre graneleros, portacontenedores, tanqueros y de otro tipo.

“A las desventajas enumeradas se suman los problemas de diseño del Canal Punta Indio, que contradicen las recomendaciones de los organismos como la Asociación Internacional de Infraestructuras del Transporte Acuático. Las deficiencias pueden sintetizarse en cuatro puntos: es angosto, carece de una traza rectilínea, presenta tasas de sedimentación excesivas, no sigue la dirección de las principales corrientes y no se orienta a favor de los vientos y oleajes”, subraya el estudio.

Deficiencias que se agudizan año tras año con la llegada de embarcaciones que incrementan sus dimensiones. Una limitación ante el potencial incremento del flujo comercial. Según Transporte, el 65 por ciento de la demora en los tiempos de navegación que se registran en la VNT se produce en el Canal Punta Indio.

La potencial obstrucción de la principal vía de ingreso y salida del comercio exterior demuestra el riesgo y la fragilidad en la que se encuentra el transporte fluviomarítimo al depender del Canal Punta Indio. El Proyecto del Canal Magdalena sería una respuesta concreta a estas dificultades.

Debido a sus condiciones, los buques que navegan hacia los puertos fluviales argentinos deben esperar en la zona que administra Uruguay. Allí quedan a la espera de la habilitación para ingresar por parte de la autoridad marítima de uruguaya, el Centro de Control del Tráfico y la PNA.

Todos, incluso los provenientes de los puertos argentinos de la costa atlántica, deben ingresar desde el océano por el norte, bordear la costa uruguaya hasta las proximidades de Montevideo y, luego de fondear en la Zona de Espera, recién pueden ingresar al Canal Punta Indio para, finalmente, llegar al puerto. El mismo recorrido que debe realizar un buque que transita la ruta Rosario-Bahía Blanca.

De acuerdo con la Administración General de Puertos (AGP), sólo en mayo pasado ingresaron por “Pontón Recalada” un total de 405 buques entre graneleros, portacontenedores, tanqueros y de otro tipo.

“A las desventajas enumeradas se suman los problemas de diseño del Canal Punta Indio, que contradicen las recomendaciones de los organismos como la Asociación Internacional de Infraestructuras del Transporte Acuático. Las deficiencias pueden sintetizarse en cuatro puntos: es angosto, carece de una traza rectilínea, presenta tasas de sedimentación excesivas, no sigue la dirección de las principales corrientes y no se orienta a favor de los vientos y oleajes”, subraya el estudio.

Deficiencias que se agudizan año tras año con la llegada de embarcaciones que incrementan sus dimensiones. Una limitación ante el potencial incremento del flujo comercial. Según Transporte, el 65 por ciento de la demora en los tiempos de navegación que se registran en la VNT se produce en el Canal Punta Indio.

La potencial obstrucción de la principal vía de ingreso y salida del comercio exterior demuestra el riesgo y la fragilidad en la que se encuentra el transporte fluviomarítimo al depender del Canal Punta Indio. El Proyecto del Canal Magdalena sería una respuesta concreta a estas dificultades.

El actual Canal Magdalena

El Canal Magdalena se extiende desde “El Codillo” hacia el sur. Tiene un calado de 15 pies y una extensión de 55 kilómetros. Su profundidad impide que los buques de gran porte lo utilicen. La obra proyectada plantea una profundización inicial a 36 pies, con un ancho de 150 metros a completarse en dos años y medio. En términos geográficos y geológicos presenta una serie de ventajas. “En primer lugar, se trata de un canal natural orientado en la dirección de la corriente y de los vientos predominantes, lo que reduce la sedimentación. Por otro lado, el ancho proyectado permitiría el tránsito de buques de mayor porte, así como la generación de una doble vía de circulación”, destaca el CEPA. Aunque su navegación implicaría una mayor distancia de navegación para los buques que ingresan o salen por la VNT, redundaría en un ahorro de tiempo al poder circular con mayor velocidad.Los beneficios del Canal Magdalena

Argentina tiene 6.683.000 kilómetros cuadrados de espacios marítimos continentales, insulares y antárticos. La plataforma continental ocupa el 56 por ciento. En este marco, el Proyecto Canal Magdalena es una pieza clave para los intereses argentinos en el Atlántico Sur. La razón: brinda una salida directa al mar y mejora la conectividad fluviomarítima sin tener que atravesar por aguas administradas por otro país. Los beneficios económicos tienen al menos tres aristas. “Por un lado, los ahorros en tiempos de navegación y su impacto positivo en los costos. Por otra parte, el costo de mantenimiento de dragado -menor que el del Canal Punta Indio debido a las mejores condiciones técnicas-. Finalmente, existe un potencial beneficio económico a partir de los servicios que se podrían ofrecer desde Argentina a los buques que transiten el Canal Magdalena”, dice el informe. Según Transporte, las demoras que se originan en el Canal Punta Indio equivalen a 1.442 días al año. Las estimaciones desarrolladas en “Valuación y análisis de impacto económico Proyecto Canal de Navegación Magdalena” de Irene Wasilevsky y Luciano Machain (2015) arrojan que la obra redundaría en una disminución de tres cuartos de hora de navegación con relación al Canal Punta de Indio desde la Isla de Lobos al El Codillo. Un ahorro directo para las compañías, no solo por los menores tiempos, sino también por los menores costos en honorarios del práctico y de consumo de combustible. Como se puede observar, el tiempo total de navegación para los buques que vienen del Océano Atlántico es levemente inferior en el caso del Canal Punta Indio -107 millas náuticas vs 119 millas en el Canal Magdalena-. Sin embargo, por las características estructurales, se disminuirían los tiempos totales desde la Isla de Lobos hasta El Codillo de 10,36 a 9,92 horas por la nueva vía.

La disminución, incluso, afirman Wasilevsky y Machain, “podría mejorar hasta un 10 por ciento cuando se defina la mejor vía de acceso desde la Isla de Lobos hacia el inicio del Canal Magdalena”. En el caso de que el buque provenga o se dirija al sur de nuestro país, el tiempo total se reduce un 80 por ciento -29 millas náuticas en el Canal Magdalena vs 107 millas en el Canal Punta Indio-.

Tomando en cuenta el análisis de Wasilevsky y Machain, el CEPA hizo una estimación del ahorro. Pare hacerlo tomó como base un buque portacontenedores modelo Panamax y la estadística de la AGP sobre el tráfico de la VTN, que arroja el paso anual de unos 4.248 por el Canal Punta Indio; además del costo diario de navegación de 34.537 dólares, lo que equivale a 1.439 diarios.

Lo resultados son contundentes. “La utilización del Canal Magdalena le generaría para los buques que la VTN, en el escenario más desalentador, un ahorro anual de casi 85 millones de dólares al año. Según el presupuesto 2021, el costo total de la obra se ubica en poco más de 271 millones a erogarse en cuatro años”, se sintetiza en el trabajo. Es decir: el Canal Magdalena no sólo mejoraría sustancialmente la navegación, sino que en apenas tres años se cubriría el costo total de la obra.

Como se puede observar, el tiempo total de navegación para los buques que vienen del Océano Atlántico es levemente inferior en el caso del Canal Punta Indio -107 millas náuticas vs 119 millas en el Canal Magdalena-. Sin embargo, por las características estructurales, se disminuirían los tiempos totales desde la Isla de Lobos hasta El Codillo de 10,36 a 9,92 horas por la nueva vía.

La disminución, incluso, afirman Wasilevsky y Machain, “podría mejorar hasta un 10 por ciento cuando se defina la mejor vía de acceso desde la Isla de Lobos hacia el inicio del Canal Magdalena”. En el caso de que el buque provenga o se dirija al sur de nuestro país, el tiempo total se reduce un 80 por ciento -29 millas náuticas en el Canal Magdalena vs 107 millas en el Canal Punta Indio-.

Tomando en cuenta el análisis de Wasilevsky y Machain, el CEPA hizo una estimación del ahorro. Pare hacerlo tomó como base un buque portacontenedores modelo Panamax y la estadística de la AGP sobre el tráfico de la VTN, que arroja el paso anual de unos 4.248 por el Canal Punta Indio; además del costo diario de navegación de 34.537 dólares, lo que equivale a 1.439 diarios.

Lo resultados son contundentes. “La utilización del Canal Magdalena le generaría para los buques que la VTN, en el escenario más desalentador, un ahorro anual de casi 85 millones de dólares al año. Según el presupuesto 2021, el costo total de la obra se ubica en poco más de 271 millones a erogarse en cuatro años”, se sintetiza en el trabajo. Es decir: el Canal Magdalena no sólo mejoraría sustancialmente la navegación, sino que en apenas tres años se cubriría el costo total de la obra.

El ahorro se verificaría también para los buques que navegan entre puertos nacionales. Unas 15 horas para los barcos que transitan entre los puertos del atlántico sur y los puertos fluviales del Paraná, lo que, según los impulsores de la iniciativa, incentivaría el desarrollo del cabotaje.

Adicionalmente a los ahorros por costos de navegación, la ejecución implicaría también menores costos de dragado y mantenimiento. El mantenimiento a 34 pies del Canal Punta Indio requiere de una extracción de 6.967.391 metros cúbicos por año. El Canal Magdalena requeriría extraer un 45 por ciento menos, principalmente por su menor longitud, pero también debido a su menor sedimentación.

El ahorro se verificaría también para los buques que navegan entre puertos nacionales. Unas 15 horas para los barcos que transitan entre los puertos del atlántico sur y los puertos fluviales del Paraná, lo que, según los impulsores de la iniciativa, incentivaría el desarrollo del cabotaje.

Adicionalmente a los ahorros por costos de navegación, la ejecución implicaría también menores costos de dragado y mantenimiento. El mantenimiento a 34 pies del Canal Punta Indio requiere de una extracción de 6.967.391 metros cúbicos por año. El Canal Magdalena requeriría extraer un 45 por ciento menos, principalmente por su menor longitud, pero también debido a su menor sedimentación.

El desarrollo de polos de servicios

“El transporte marítimo fluvial tiene asociado una red de servicios de asistencia a los buques y a la tripulación: servicios de las agencias marítimas, de practicaje, aprovisionamiento de víveres, servicios médicos, traslados y la gestión de residuos; además de hotelería y los servicios mecánicos, metalúrgicos y generales para reparaciones menores”, afirma el CEPA. Hoy, esos servicios son provistos casi íntegramente por Uruguay. La situación conspira contra el desarrollo de nuevos polos de servicios y asistencia técnica en las costas argentinas, lo que podría generar nuevas zonas económicas y un efecto multiplicador en las economías locales. Para dimensionar la potencial generación de divisas mediante la prestación de servicios, el CEPA realizó un ejercicio económico, solo considerando los servicios que se proveen actualmente desde el Puerto de Montevideo -agua y alimentos, ropa de trabajo y otros, como tratamiento de residuos, lanchas, etc.-. Los valores de referencia surgen del Modelo de Estimación de Costos de Transporte por Agua del Ministerio de Transporte y de los calculados para servicios de agente marítimo y asistencia médica en “Los costos en el Río de la Plata. La rectificación del Canal Magdalena”, trabajo realizado de Oscar Arce (2018). Una vez más, los resultados son elocuentes. Si se toma Rosario como puerto de origen y Ushuaia como destino, un Panamax portacontenedores, con 22 tripulantes y 15 días de navegación, los valores diarios por los servicios contemplados suman 40.450 dólares; equivalentes a 2.697 dólares diarios por buque.

En el escenario más optimista, que supone que el 90 por ciento de los buques optan por transitar el Canal Magdalena, los ingresos potenciales ascienden a 154 millones de dólares al año. En el escenario más pesimista, en el que solo un 35% de las embarcaciones se trasladan al Canal Magdalena, los potenciales ingresos son de unos 60 millones de dólares anuales.

En síntesis, en peor de los casos, la concreción del Proyecto Canal Magdalena significaría un ahorro de 85 millones de dólares anuales en divisas, lo que repagaría la obra en solo tres años y generaría ingresos por al menos 60 millones de dólares todos los años por la provisión de servicios a los buques que transitan la VTN entre el Océano Atlántico y puertos fluviales.

Una vez más, los resultados son elocuentes. Si se toma Rosario como puerto de origen y Ushuaia como destino, un Panamax portacontenedores, con 22 tripulantes y 15 días de navegación, los valores diarios por los servicios contemplados suman 40.450 dólares; equivalentes a 2.697 dólares diarios por buque.

En el escenario más optimista, que supone que el 90 por ciento de los buques optan por transitar el Canal Magdalena, los ingresos potenciales ascienden a 154 millones de dólares al año. En el escenario más pesimista, en el que solo un 35% de las embarcaciones se trasladan al Canal Magdalena, los potenciales ingresos son de unos 60 millones de dólares anuales.

En síntesis, en peor de los casos, la concreción del Proyecto Canal Magdalena significaría un ahorro de 85 millones de dólares anuales en divisas, lo que repagaría la obra en solo tres años y generaría ingresos por al menos 60 millones de dólares todos los años por la provisión de servicios a los buques que transitan la VTN entre el Océano Atlántico y puertos fluviales. Nueva edición del Encuentro Internacional de la Industria Naval en Mar del Plata

Este año, Mar del Plata será sede de una nueva edición del Encuentro Internacional de la Industria Naval (Einaval) organizado por la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN).

Durante los días 15, 16 y 17 de noviembre, en el Museo Provincial de Arte Contemporáneo (MAR), los principales representantes de la industria naval, la marina mercante, la logística y los puertos se reunirán para analizar el contexto actual del sector y los desafíos a nivel nacional e internacional. En cada edición, Einaval reúne a las empresas más importantes del sector, cámaras empresarias, funcionarios nacionales, provinciales y municipales, y organizaciones gremiales. El amplio alcance de la industria naval permite que estén presentes representantes de la mayor parte de los sectores que están directamente vinculados con ella, entre ellos representantes de astilleros, talleres navales, puertos, empresas de transporte marítimo y fluvial y empresas de logística, entre otros. El evento, único en su tipo en la Argentina y uno de los principales en toda América Latina, promete ser también este año una nueva gran oportunidad para vincularse y ampliar las oportunidades de negocios entre empresas y operadores del sector.

La última edición de EINAVAL se desarrolló en 2021 en la ciudad con los principales referentes del sector.

Miles disfrutaron de la primera jornada de «Argentina Vuela» – Video

Miles de personas, entre curiosos y aficionados a la aviación, disfrutaron este sábado de la primer jornada del festival «Argentina Vuela» que se celebra este fin de semana en la base aérea de Morón. Reúne exhibiciones en vuelo y muestras estáticas de organismos y asociaciones aéreas de la Argentina.

Aprovechando la jornada de sol pleno y cielo despejado, familias, grupos de amigos y aficionados a la aviación armaron rondas de mate y picnics sobre el césped junto a la pista de la base aérea, desde donde disfrutaron cada uno de los pasajes a baja altura de las aeronaves, la elevación de globos aerostáticos y el lanzamiento de paracaidistas. .

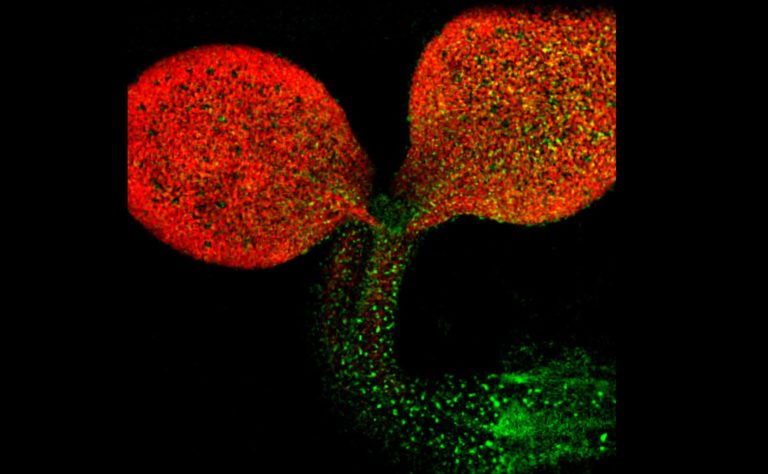

Estudian cómo las plantas ajustan su crecimiento para sobrevivir condiciones adversas

Desde la década del ‘60, las densidades de siembra de maíz aumentaron más del doble en nuestro país. Una tendencia que se repite con diferentes cultivos tanto aquí como en el resto del mundo, lo que lleva a las plantas a tener que adaptarse a condiciones de escasez de luz, porque se hacen sombra entre ellas.

Además, el calentamiento global las somete con frecuencia a temperaturas elevadas. En este contexto, es crucial conocer los mecanismos de reajuste vegetal a las condiciones que les propone el ambiente y de este modo contar con más herramientas para enfrentar los cambios que vendrán. Y poder obtener rendimientos sostenidos. En este camino, un grupo de investigadores liderados por el ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Biológicas Jorge Casal, jefe del Laboratorio de Fisiología Molecular de Plantas de la Fundación Instituto Leloir (FIL), publicó en la revista Developmental Cell un estudio en el que se describe cómo, en condiciones adversas, las plantas frenan el crecimiento de sus cotiledones (primeras hojas del embrión vegetal) e impulsan el del hipocotilo (el tallo durante el desarrollo temprano), para optimizar su arquitectura y poder sobrevivir. “Se trata del primer trabajo que estudia paralelamente los mecanismos moleculares que causan reducciones del crecimiento por la sombra o temperaturas cálidas”, enfatizó Cecilia Costigliolo Rojas, licenciada en Genética que realizó su tesis de doctorado en la FIL y es la autora principal del trabajo. Por su parte, Casal, también investigador de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET en el Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA) de la Facultad de Agronomía, explicó. “Ante ciertos cambios en el ambiente, las plantas no simplemente crecen más o menos. En realidad, suelen combinar el mayor crecimiento de algunos órganos con el menor crecimiento de otros. De ese modo cambian la forma de su cuerpo para ajustarse mejor a los desafíos del ambiente”. “En efecto –continuó–, en la planta los órganos tienen distintas funciones (interceptar luz y hacer fotosíntesis o dar sostén para definir la altura a la que se ubican los otros órganos, por ejemplo), y al cambiar el ambiente se hace necesario que se reajusten de manera específica para optimizar esas funciones. Sabíamos muy poco sobre los mecanismos que utilizan las plantas para lograr dos efectos opuestos como aumentar o disminuir el crecimiento de ciertos órganos a partir de una misma señal del ambiente (temperatura más cálida o mayor sombreado) y quisimos comprenderlos”. Según el científico, es bastante común entre las plantas cultivadas que por encima de cierta temperatura o cierto nivel de sombreado se reduzca el crecimiento de su follaje. Pero no se conocían los mecanismos de esta respuesta. “Como es una pregunta general dentro de la biología de plantas, utilizamos Arabidopsis thaliana como modelo para abordarla y comenzar a comprender qué puede ocurrir en los cultivos”, señaló.En el laboratorio

La estrategia de los investigadores consistió en analizar distintas explicaciones posibles para la reducción del crecimiento de los cotiledones debido a la sombra o temperaturas cálidas. Todas las opciones estaban basadas en la posibilidad de que el ambiente cambie la abundancia de alguna hormona de crecimiento. “Para cada caso nos formulamos dos preguntas: si la actividad de la vía hormonal en cuestión se modifica con las condiciones de sombra o temperatura y, si de existir ese cambio, se veía afectado el crecimiento de los órganos”, describió Costigliolo Rojas. Para responder la primera pregunta utilizaron microscopía confocal con el fin de visualizar proteínas específicas fusionadas a reporteros fluorescentes y analizar si los tratamientos efectivamente modificaban la actividad de la vía o no. En el caso de la segunda, usaron mutantes de proteínas que participan de la vía hormonal, que es la forma de cambiar genéticamente la abundancia de proteínas específicas. “Encontramos que la sombra impacta sobre componentes de la vía de una hormona que actúa como reguladora del crecimiento vegetal, llamada brasinoesteroide, pero no sobre la hormona en sí”, enfatizó Costigliolo Rojas, quien añadió que una vez que identificaron los componentes importantes que causan la reducción del crecimiento de los cotiledones en respuesta a la sombra o temperaturas cálidas comenzaron a investigar cómo es que estas condiciones ambientales los modificaban. “En otras palabras, los pasos que median entre el ambiente y las proteínas responsables del cambio en crecimiento”, señaló. “Vimos que, en respuesta a la sombra o temperaturas cálidas, una proteína promotora del crecimiento llamada BES1 baja su actividad en los cotiledones mientras la sube en el hipocotilo. Hay una correlación entre el crecimiento de estos órganos y los niveles de BES1 en los núcleos de sus células: sube en el hipocotilo y allí hay mayor crecimiento; baja en los cotiledones y allí ocurre lo contrario”, explicó Casal. Y agregó: “También descubrimos que, en los cotiledones, aguas debajo del sensor de temperaturas cálidas y sombra, sobre los niveles de BES1 operan dos proteínas en paralelo. Una de ellas, PIF4, reduce la expresión del gen que codifica a la proteína BES1; otra, COP1, interactúa físicamente con BES1 y favorece que sea degradada por la célula”. Según Costigliolo Rojas, “uno de los hallazgos sorprendentes del trabajo es que mientras la COP1 lleva a la degradación de BES1 en los cotiledones, en el hipocotilo hace lo contrario ya que allí COP1 protege a BES1 para que no sea degradado”. Frente a esto, ahora los investigadores están analizando los potenciales mecanismos que explicarían esa protección. “Es interesante conocer cómo el ambiente modifica el crecimiento de los órganos en una planta modelo, para después tratar de aplicar ese conocimiento a los cultivos”, concluyó Costigliolo Rojas.

Una empresa china invertirá U$S 1.250 millones en una planta de fertilizantes en Tierra del Fuego

El primer dinosaurio bípedo y acorazado de América del Sur en la Patagonia

?Especialistas del CONICET y la @FundacionAzara encontraron, por primera vez para Sudamérica, una especie de dinosaurio bípedo de la familia de los tireóforos. Los fósiles se descubrieron en la Provincia de Río Negro, y su análisis se describe en la revista Scientific Reports. pic.twitter.com/lYxtx2kASl

— CONICET Dialoga (@CONICETDialoga) August 12, 2022

El camino hacia la batería de litio, fabricada en Argentina

Finalizó la obra civil de la fábrica de celdas de litio de Y-TEC en La Plata y se espera que en diciembre se produzcan las primeras baterías nacionales. La iniciativa forma parte de la puesta en marcha de YPF Litio, la empresa creada en junio de 2021 para extraer el mineral y agregarle valor local.