Qué pasa si explota la central nuclear ucraniana de Zaporizhia

Un proyecto argentino usa inteligencia artificial y ciencia de datos para prever brotes epidémicos

El proyecto “Gestión epidemiológica basada en inteligencia artificial y ciencia de datos (Arphai)» es una de 9 propuestas seleccionadas entre más de 150 en una convocatoria internacional.

Investigadores argentinos trabajan en el desarrollo de herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial y ciencia de datos que permitan anticipar y detectar potenciales brotes epidémicos a partir de un elemento clave: los datos -anonimizados- de historias clínicas electrónicas. El proyecto se llama ARPHAI (Argentinean Public Health Research on Data Science and Artificial Intelligence for Epidemic Prevention – Gestión epidemiológica basada en inteligencia artificial y ciencia de datos) y apunta a favorecer la toma de decisiones de salud pública preventiva, con un enfoque muy fuerte en dos líneas transversales: la detección de sesgos y el uso responsable de datos.

“Sobre los sesgos, somos conscientes de que las personas no acceden del mismo modo al sistema de salud”; contó Verónica Xhardez, coordinadora técnica del proyecto Arphai en el Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI).

Por eso, el equipo audita sus modelos predictivos y desarrollos con el objetivo de descubrir potenciales sesgos vinculados con el género, la edad o la localización geográfica de las personas, entre otros posibles.

El proyecto cuenta además con una estrategia de uso responsable que establece estrategias para asegurar el cuidado de datos sensibles.

El proyecto se llama ARPHAI (Argentinean Public Health Research on Data Science and Artificial Intelligence for Epidemic Prevention – Gestión epidemiológica basada en inteligencia artificial y ciencia de datos) y apunta a favorecer la toma de decisiones de salud pública preventiva, con un enfoque muy fuerte en dos líneas transversales: la detección de sesgos y el uso responsable de datos.

“Sobre los sesgos, somos conscientes de que las personas no acceden del mismo modo al sistema de salud”; contó Verónica Xhardez, coordinadora técnica del proyecto Arphai en el Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI).

Por eso, el equipo audita sus modelos predictivos y desarrollos con el objetivo de descubrir potenciales sesgos vinculados con el género, la edad o la localización geográfica de las personas, entre otros posibles.

El proyecto cuenta además con una estrategia de uso responsable que establece estrategias para asegurar el cuidado de datos sensibles.

Qué aporta el proyecto “Actualmente los sistemas de notificación de enfermedades dependen en parte de la notificación activa de los profesionales de la salud, es lo que se llama vigilancia clínica”, explicó Xhardez. Para que esto suceda, el profesional que atiende un caso tiene que sospechar que ocurre un evento de notificación obligatoria -por ejemplo, dengue- y enviar el caso activamente a través del sistema de vigilancia de la salud. “En este proceso suele haber pérdida de información (por caso, si no me doy cuenta de que los síntomas son de dengue o si me olvido de notificarlo) y también retrasos, porque cada paso lleva tiempo”, agregó.El Proyecto @arphai_arg trabaja para favorecer la toma de decisiones de salud pública preventiva con un enfoque muy fuerte en dos líneas transversales: la detección de sesgos y el uso responsable de datos. t.co/V2kUKlBhct

— Proyecto Arphai (@arphai_arg) August 8, 2022

Las diferentes líneas de trabajo aportan distintas propuestas para la detección de brotes de manera más tempranaPor ejemplo, mencionó, los modelos desarrollados podrían detectar un crecimiento exponencial del número de casos y predecir con días de anticipación el desarrollo de un brote, inclusive cuando el número de casos actual no sea preocupante. Esto se logra analizando el comportamiento anterior de los casos y considerando la dinámica conocida de las enfermedades infectocontagiosas para diversos escenarios posibles. “Con ese conocimiento, se podrían implementar iniciativas como restringir la movilidad, llevar adelante una campaña de vacunación o una de descacharrado. El modelo considera los casos por centro de atención (mesogestión), lo que permite estudiar y predecir la evolución temporal en términos de la interacción de nodos locales. Esto permitiría identificar focos de brote a nivel poblacional y aportaría evidencias para la toma de decisiones orientada a una gestión rápida de acuerdo a dichos escenarios potenciales”, remarcó. Desde el punto de vista de este proyecto de investigación, resumió la especialista, “todos los proyectos y sus diferentes instancias contribuyen también a definir el alcance potencial de los datos de las historias clínicas electrónicas para aportar a la toma de decisiones de salud pública preventiva”. Quiénes participan en este proyecto Arphai es un proyecto asociativo de investigación y desarrollo liderado por Ciecti y conformado, además, por la Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y equipos técnicos del Ministerio de Salud de la Argentina. Comenzó en octubre de 2020, a partir de una convocatoria realizada por dos instituciones de cooperación internacional para el desarrollo: el centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá, y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA), de Suecia, dentro del marco de su Programa Global South AI4COVID. En esa convocatoria, el Ciecti presentó una propuesta que tiene como objetivo contribuir a la gestión epidemiológica a partir de herramientas basadas en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos (IAyCD). En total se presentaron 154 proyectos, de los cuales fueron seleccionados ocho -ubicados en África, Asia Pacífico y América Latina- y uno de ellos es Arpahi. “Arphai trabaja con equipos geográficamente diversos, que incluyen a expertos y expertas de 23 instituciones de seis provincias argentinas: San Juan, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y provincia de Buenos Aires, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos nuestros desarrollos son realizados dentro de Argentina, por científicos y científicas que trabajan en el país y que pertenecen a diferentes campos del conocimiento: ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias de la computación, bioestadística, bioinformática y comunicación, entre otros”, destacó Xhardez. La coordinadora enfatizó en que tienen una “fuerte mirada puesta en la diversidad y la equidad de género”, tanto en el modo que piensan sus herramientas como en la composición de los equipos. Cómo funciona el proyecto El proyecto tiene varios pilares en los que se sustenta: el desarrollo de herramientas de IAyCD, las líneas transversales de trabajo sobre Sesgos y Uso responsable de datos y el desarrollo de pilotos de implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI) en territorio, entre otros. Este último punto se basa en el trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud sobre el desarrollo y la promoción de la implementación de una historia clínica electrónica llamada Historia de Salud Integrada (HSI). “En primer lugar, desarrollamos un tablero de visualización de datos provenientes de la HSI orientado a los niveles meso de decisión (como, por ejemplo, un encargado de la gestión epidemiológica de una jurisdicción)”, describió la coordinadora. En un primer piloto el equipo trabajó con Covid-19, utilizando campos estructurados de esa historia clínica y otras fuentes de datos abiertos para construir los casos. “Actualmente, nos encontramos avanzando en esta línea en dos frentes: la mejora de esta primera versión y su ampliación a otras ENOs (enfermedades de notificación obligatoria) y un aporte más innovador vinculado con la vigilancia de síndromes y síntomas para la construcción de alertas tempranas de brotes, que permita una respuesta rápida y proporcionada, antes de contar con el diagnóstico”, detalló. Es importante mencionar que los datos no solo son anonimizados, sino también sometidos a un estricto protocolo de seguridad: “Durante la instancia de investigación, se resguardan y procesan en el CCAD (Centro de Computación de Alto Desempeño de la Universidad Nacional de Córdoba), bajo estrictas normas de seguridad y acceso, y separado del resto de los servidores del Centro”, indicó la especialista. “En la misma línea de cuidado, se utiliza el set de datos mínimos posibles para los objetivos propuestos y no se realizan consultas ni ninguna otra operación por fuera de los servidores seguros”, agregó. Además, completó, “sólo se brinda acceso a los investigadores e investigadoras que precisan estar en contacto con los datos y éstas debieron certificarse en buenas prácticas de investigación clínica -National Institute on Drug Abuse (NIDA) en colaboración con el Center for Clinical Trials (CCTN)-, además de cumplir con los compromisos individuales de confidencialidad que alcanzan a todos los miembros de los equipos del proyecto”. Otra línea de investigación del equipo son los modelos predictivos: “En una primera instancia, con modelos basados en agentes, es decir, utilizando otras fuentes de datos disponibles y acotadas a una ciudad o territorio específico, para predecir algunas variables para Covid-19, como es el caso de la ocupación de camas UTI”. La contribución de este proyecto de investigación, reflexionó la especialista, radica en la diversidad de aportes para sentar algunas bases de trabajo a futuro, el aporte de experiencias en algunos de los campos (CD para la salud, tratamiento ético de esos datos) y, especialmente, el desafío del trabajo articulado entre la investigación y la gestión. «Esto último hace que nuestros resultados puedan ser valiosos y reutilizables para futuros proyectos de investigación o iniciativas de política pública». En qué instancia se encuentra Arphai Arphai es un proyecto de investigación que busca abrir caminos sobre la potencialidad de estos datos para aportar al mejor manejo de las posibles epidemias. En términos del proyecto total, nos encontramos ahora en las etapas de cierre y sistematización de resultados de las diferentes líneas de investigación y desarrollo. La línea más cercana a la aplicación (o implementación) de algunos de estos resultados y pruebas previas es la de tableros de inteligencia epidémica, que se propone -a partir de los datos de la HSI- brindar información de vigilancia de enfermedades infecciosas transmisibles y de vigilancia sindromática para las jurisdicciones que lo deseen implementar. Actualmente nos encontramos en ese proceso de implementación junto con el avance de la HSI en la Provincia de Buenos Aires, jurisdicción con la que se viene trabajando en el marco de un acuerdo de colaboración.

#ConfiarTelam

— Confiar (@Confi_ar) August 9, 2022

???? Arphai (@arphai_arg), un proyecto argentino que busca anticipar epidemias con inteligencia artificial

✍ Melisa Avoliot.co/uFuotMXPE8 pic.twitter.com/hgI7wAqjfO

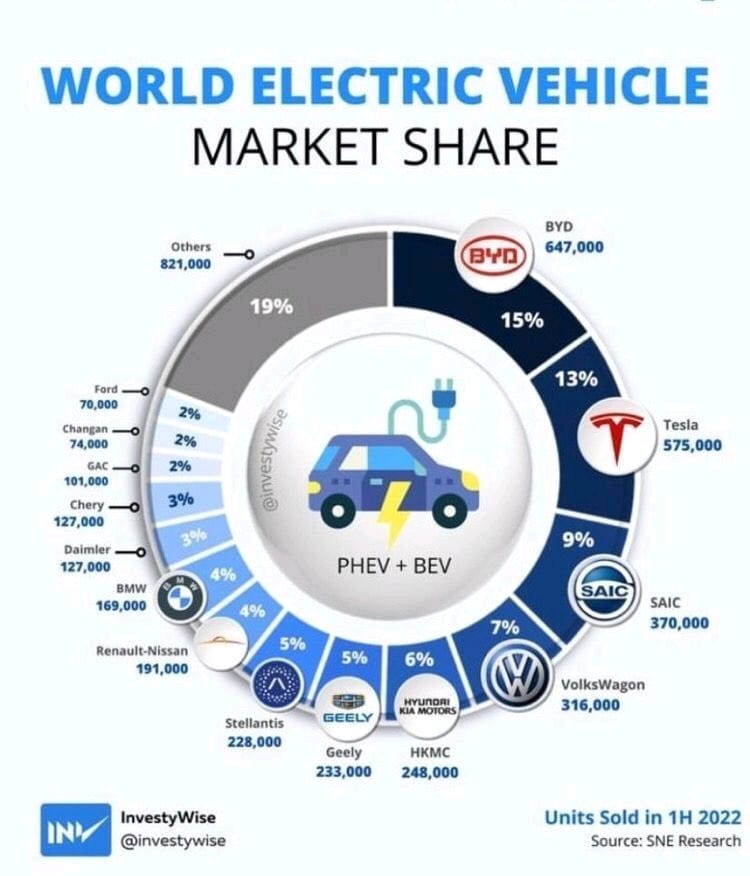

Los autos eléctricos ya son más que un segmento marginal… en China

1. Cuando hablamos de autos eléctricos se nos viene a la cabeza Tesla, Elon Musk y EEUU. Eso es parte de nuestro "occidentalocentrismo".

— Gabriel Merino (@gabrielmerino1) August 11, 2022

Pero en realidad, ya sea por tamaño del mercado como por el creciente liderazgo corporativo, la clave es China y sus empresas pic.twitter.com/EPRNZYFxX1

Facundo Leal será el nuevo presidente de ARSAT. Siguen en el directorio Guillermo Rus y Marcelo Tesoro

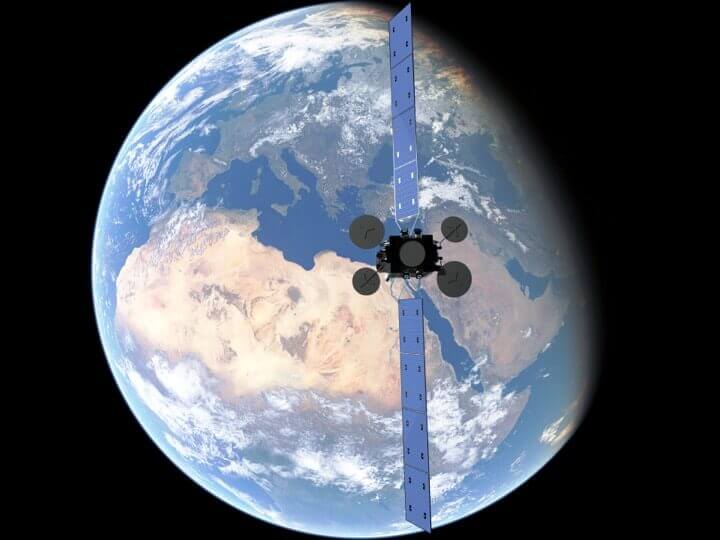

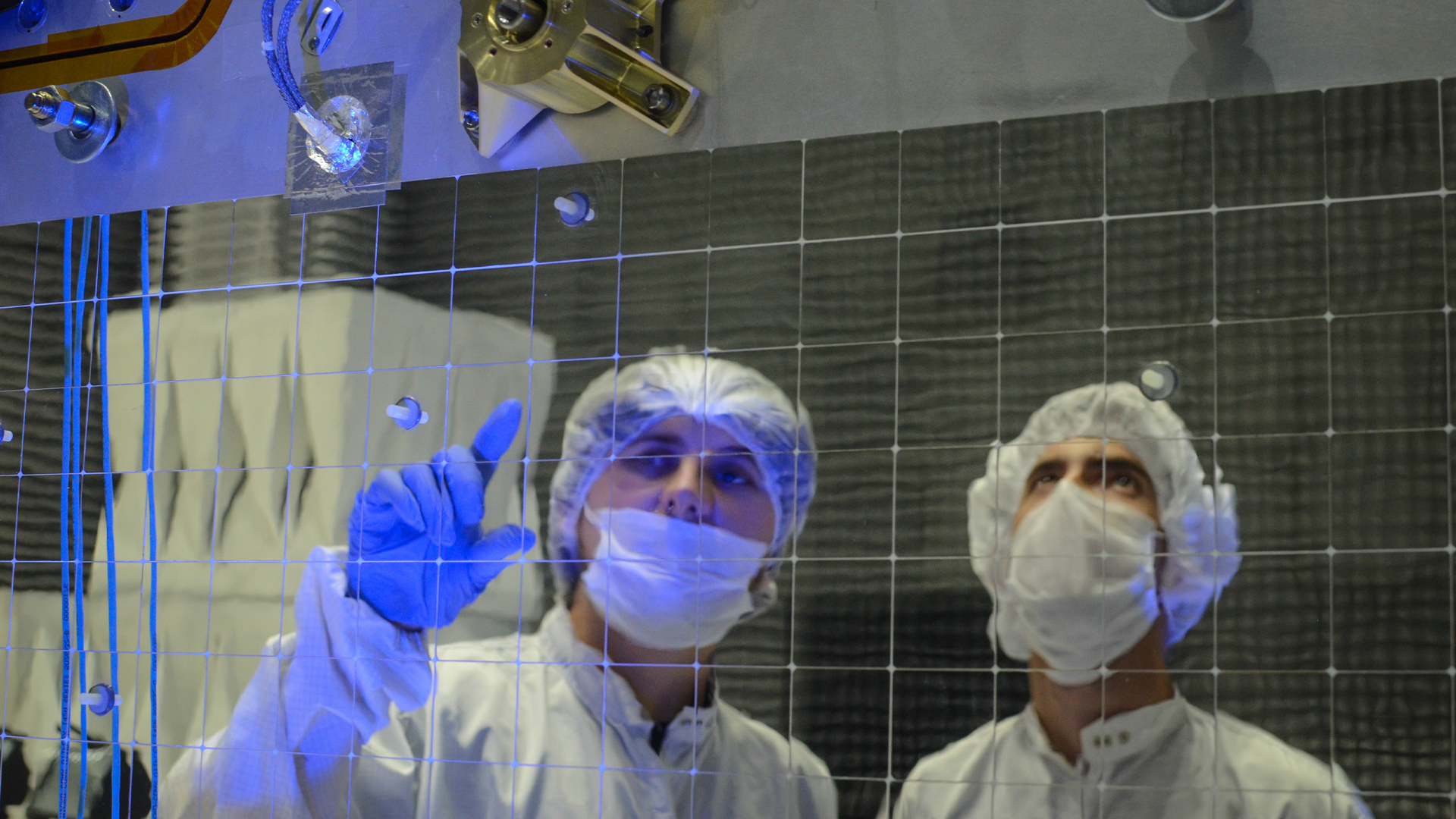

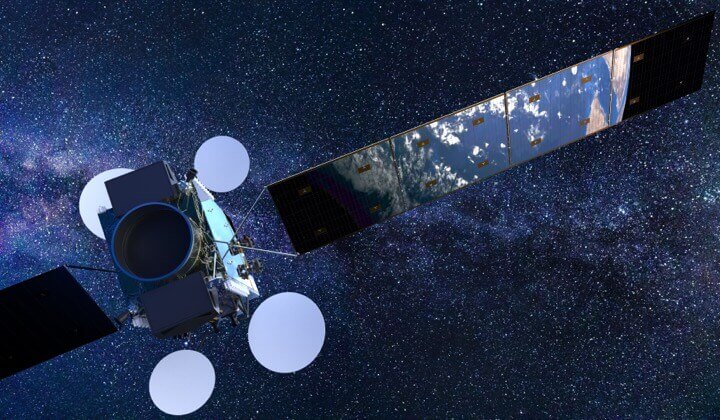

INVAP: Alianza con Turkish Aerospace y satélites Small Geo para una mayor participación global

«Con más de mil proyectos en Argentina y otros países de los cinco continentes, entre los que se encuentran EE. UU., México, Brasil, Perú, Bolivia, Holanda, Australia, Egipto, Nigeria, Arabia Saudita, India, China, entre otros, la compañía rionegrina lleva más de cuatro décadas entre nosotros.

Trabaja en sistemas llave en mano, componentes y procesos de vanguardia en materia de reactores nucleares, enriquecimiento de uranio, plantas de radioisótopos, satélites de observación y telecomunicaciones, radares, drones, equipamiento médico, entre otros.

De hecho, INVAP es la única empresa latinoamericana calificada por la NASA de EE. UU. como capaz de desarrollar misiones satelitales completas –exceptuando el lanzamiento– y es el contratista principal de los satélites requeridos por la CONAE y ARSAT a nivel nacional, además de haber concretado diversas exportaciones a otros países de América, Asia y Europa.

.

.Para conocer más sobre las capacidades y los proyectos de la firma rionegrina en materia específicamente de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones, DEF entrevistó a Gabriel Absi, titular de la gerencia del área espacial de INVAP.

-¿En qué proyectos están trabajando actualmente?

-En diciembre de 2021, INVAP firmó un contrato con la CONAE para diseñar y construir la segunda generación de los satélites de observación con microondas, los SAOCOM-2. Es un contrato muy importante, no solo en términos económicos, sino también en lo que hace a la continuidad del personal especializado y la consolidación del know how en radares de apertura sintética en banda L (tecnología que dominan muy pocos países del mundo).

Esta segunda generación de los SAOCOM tendrá varias modificaciones que harán de estos satélites plataformas más avanzadas y eficientes en la obtención y el procesamiento de imágenes. Vamos a reemplazar las obsolescencias de ciertos componentes y se introducirán mejoras en general; se modernizará casi toda la aviónica, emplearemos una computadora de a bordo de la misma tecnología que la que desarrollamos para el SABIA-Mar y el SG-1. Además, en el área de defensa, se está trabajando en el desarrollo de radares de banda X, con la idea de poder usarlos en proyectos espaciales. Esperamos llegar pronto a un acuerdo con la CONAE para diseñar y construir los satélites de arquitectura segmentada (SARE) con sus respectivas cargas útiles, tanto las pasivas (cámaras ópticas) como las activas (radares SAR).

Estamos avanzando con el desarrollo e integración del satélite SG-1 con tecnología HTS (acrónimo del inglés de High Throughput Satellite) para ARSAT, que representa un salto respecto a los ARSAT-1 y 2 que construimos y se pusieron en órbita en 2014 y 2015, respectivamente.

.

.-¿En qué consiste la tecnología de los satélites Small Geo?

-A grandes rasgos, la tecnología de los Small Geo implica una reducción a casi la mitad de peso (1500 kg) respecto de los ARSAT (que pesan casi 3000 kg). Este menor peso conlleva una reducción importante en el costo de lanzamiento y los seguros. O sea, aumentamos la eficiencia y disponibilidad de servicio bajando costos y manteniendo una vida útil de 15 años.

El presidente dijo, durante la apertura de sesiones de este año, que se avanzará en el diseño, construcción y lanzamiento de la segunda generación de satélites Small Geo (denominada SG-2). En ese sentido, el SG-1 es un satélite con tecnología HTS que operará banda Ka, mientras que el SG-2 podría operar en las bandas Ka, Ku del tipo flexible.

-¿Cómo surgió GSATCOM?

-Como siempre, pero especialmente en la última década, desde INVAP realizamos diversos análisis de mercado, prospectivas comerciales y tecnológicas. Concretamente en lo que hace al área espacial, que corresponde a mi gerencia, llegamos a la conclusión de que, si queríamos tener una mayor participación en el mercado global de los satélites, debíamos buscar un socio que nos complementara allí donde nosotros teníamos menos chances de conseguir contratos.

Es de público conocimiento el destacado nivel tecnológico que ha logrado nuestra contraparte turca, y su privilegiada ubicación geográfica (casi al medio entre Europa, Asia y África) nos llevó a iniciar las conversaciones que derivaron en esta exitosa alianza estratégica con TAI. A su vez, para la empresa turca, América Latina y el Caribe constituía un mercado que les interesaba, pero, por la distancia y barreras idiomáticas/culturales, resultaba más simple de encarar a través de INVAP.

.

.-¿Qué tareas hace INVAP y cuáles Turkish Aerospace?

–El paquete accionario de GSATCOM está conformado equitativamente, 50 % por INVAP y 50 % por Turkish Aerospace Industries. Si bien su sede física está en Turquía, nosotros tenemos personal propio allá y aquí en Argentina.

Con respecto a la división de tareas que preguntaste, te diría que el 75 % del trabajo y de los materiales que requiere el diseño, la construcción y el testeo del SG-1 que nos encargó ARSAT se hace en Argentina. TAI realiza en Turquía la ingeniería de la parte mecánica, térmica (las mantas, por ejemplo) y el cableado/harness del satélite, así como la producción de los componentes y subsistemas correspondientes a estas tres áreas.

El contrato del SG-1 entre ARSAT e INVAP prevé el diseño, la integración, la producción, el testeo y dos años de soporte a las operaciones; también incluye las maniobras de puesta en órbita geoestacionaria. A los fines de reducir al máximo los costos para el Estado argentino, se decidió que INVAP subcontratase a GSATCOM para proveer la ingeniería básica, de detalle y concurrente.

De esta manera, por razones administrativas y económicas, INVAP le pagó a GSATCOM un royalty por la ingeniería del SG-1, aunque, en su gran mayoría, la hacemos profesionales argentinos. Para ilustrar al lector sobre la conveniencia de haber realizado esta operatoria para reducir costos al Estado nacional, se estima que ARSAT abonó la veinteava parte de lo que hubiera costado financiar el desarrollo de la ingeniería básica, de detalle y los modelos de calificación necesarios para el SG-1.

-¿Qué porcentaje de componentes y costos de sus satélites son nacionales y extranjeros?

-La gestión de proyecto, la ingeniería y los ensayos representan aproximadamente un 25 % del costo de los satélites. Hay que sumar un 30 % más en servicio de lanzamiento para puesta en órbita y seguros, y un 45 % son costos de materiales. Esto significa que casi dos terceras partes del costo de diseñar, construir, testear y lanzar un satélite geoestacionario de telecomunicaciones quedó en proveedores extranjeros. Pero, si bien este balance económico resulta aparentemente desfavorable para nuestro país, debemos tener en cuenta que hemos desarrollado capacidades (en recursos humanos, infraestructura, etc.), que le permiten a la Argentina ir incrementando a los proyectos espaciales cada vez más componentes y tecnologías en la cadena de valor, las cuales son estratégicas y apenas menos de diez países del mundo dominan.

En lo que hace a satélites de observación de la Tierra (que orbitan el planeta a 600/700 km de altura), todo lo que es estructuras y mecanismos de paneles solares lo hace INVAP, mientras que la integración y los ensayos de las celdas fotovoltaicas las hace la CNEA. Sin embargo, dadas las mayores exigencias y condiciones en las cuales operan los GEO (las órbitas geosincrónicas implican alturas de casi 35.000 km), para los paneles solares de los satélites de telecomunicaciones, la CNEA aún no dispone de los procesos requeridos para su producción.

.

.-¿Aumentó la sustitución de importaciones con el SG-1?

-Sacando el costo de lanzamiento (del cual seguimos dependiendo de otros países, sea EE. UU., Francia, China, entre otros), aproximadamente un 45 % del valor del satélite corresponde a materiales y componentes importados (como el transponder, por ejemplo). Hemos logrado revertir la proporción importado/nacional, pasando a tener un diferencial a favor y esperamos seguir reduciendo a un mínimo la dependencia mediante la sustitución de importaciones a partir del desarrollo y calificación de proveedores.

A modo de ejemplo, hoy INVAP está diseñando y produciendo en el país toda la aviónica (la computadora principal, que incluye el sistema de control de actitud, el sistema de manejo de potencia del satélite, el sistema de propulsión eléctrica, entre otros). Para el SG-1, el único componente crítico que importamos es el sistema de comunicaciones HTS. Si bien HTS es la tecnología que más se está usando hoy día, preferimos centrar nuestros esfuerzos en desarrollar la tecnología de próxima generación de los sistemas de comunicaciones conocida como sistema de comunicaciones flexible, y eso es lo que estamos haciendo pensando a futuro.

.

.-¿Cuál es el posicionamiento internacional de INVAP en lo que hace a satélites?

-Cuando te buscan, te piden que cotices o te presentes a una licitación, ahí te das cuenta que INVAP ya está posicionada en el mapa mundial como proveedor confiable de tecnología espacial, tanto de satélites de órbita baja como geoestacionarios.

Cuando salimos a vender al mundo, es muy importante vender como país. En ese sentido, estamos muy agradecidos con los gobiernos que siempre nos han apoyado a través de la Cancillería (la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional), los Ministerios de Producción, el de Ciencia y Tecnología e Innovación (MINCYT), la Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales y Jefatura de Gabinete.

Por otro lado, la financiación sigue siendo un aspecto clave para ganar contratos de estas magnitudes, que van del orden de los 40 a los 150 millones de dólares para un satélite LEO y de USD 80 a 200 millones para un GEO. En ese orden, INVAP ha gestionado una línea específica de financiación para ofrecer a sus potenciales clientes a través del Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE) de la República Argentina. Por su lado, GSATCOM ha hecho lo propio a través de una entidad crediticia de ese país, a fin de ofrecer las mejores condiciones contractuales.

-En el marco de la creación de la flamante Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), ¿qué rol puede tener la Argentina a nivel regional? ¿Cree que facilitará la concreción de exportaciones argentinas de satélites?

-Como dije antes, INVAP es la cara visible o la “marca” que representa a la República Argentina a nivel mundial en lo que hace al diseño y construcción de satélites, especialmente de observación por microondas (con radar de apertura sintética) y de telecomunicaciones. Nuestra empresa ha realizado presentaciones institucionales sobre el expertise y las capacidades que tenemos en el área espacial, tanto en el ámbito de la agencia espacial ALCE como así también en reuniones bilaterales con países de la región.

A su vez, tanto la Cancillería como el MINCYT y la CONAE están trabajando en propiciar el desarrollo de una misión multilateral para tener un satélite que atienda las necesidades de los países de la región.

.

.-¿INVAP ha recibido algún requerimiento del Ministerio de Defensa con relación a disponer de un satélite abocado específicamente a las comunicaciones militares y estratégicas?

-Desde hace ya varios años. el Ministerio de Defensa ha estado en contacto con ARSAT y, juntos, vienen trabajando en diversas iniciativas para ampliar y mejorar las telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas (FF. AA.). En ese sentido, ARSAT brinda servicio al telepuerto satelital que posee el Ejército Argentino en la guarnición Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires; también mantiene la conexión con las bases antárticas de nuestro país y con los buques de la Armada Argentina. Sé que últimamente ha habido reuniones entre el personal técnico de ARSAT y las FF. AA. para incluir, de ser posible, los requerimientos operativos en el satélite SG-2.

*El autor fue Oficial Comando de la Armada Argentina, asesor de los ministros de Ciencia, Tecnología e Industria; Defensa y Seguridad de la Nación. Es magíster del ITBA y magíster europeo en Dirección Estratégica y Tecnológica; licenciado en Administración; consultor de empresas y gobiernos.

Las jubilaciones subirán 15,53% en septiembre y habrá un bono de hasta $ 7.000 por 3 meses

El Gobierno anunció que las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrán en septiembre un aumento de 15,53 %. Por otra parte, se pagará un bono de hasta 7 mil pesos como compensación por la aceleración inflacionaria de los últimos meses. Así, la jubilación mínima será de 50.353 pesos.

El aumento fue oficializado por el ministro de Economía Sergio Massa y la titular de Anses Fernanda Raverta. El bono de hasta 7 mil pesos se pagará cada mes entre septiembre y noviembre. En diciembre tendrá lugar el próximo incremento a través de la movilidad jubilatoria.

El refuerzo alcanzará a unas 6,1 millones de personas, el 85% del total de jubilaciones que paga el Estado nacional. El monto será segmentado, $ 7.000 para los haberes mínimos y $ 4.000 para quienes cobren hasta dos jubilaciones mínimas.

Con estos aumentos, a partir de septiembre la jubilación mínima pasará de 37.525 pesos a 50.353 pesos. De esta forma, la jubilación mínima aumentará en lo que va del año un 73,3 por ciento, lo que implicaría según el gobierno un 7,9 por ciento sobre el índice de inflación.

“Estamos dando un paso más para proteger a los jubilados y las jubiladas. Con esta medida, acompañamos a quienes más lo necesitan y lo hacemos manteniendo el orden en las cuentas por el incremento de la recaudación que representa el adelanto de Ganancias”, dijo Massa.

“A partir de septiembre, ninguna jubilación quedará por debajo de los 50.000 pesos. Con este anuncio, además, garantizamos previsibilidad para lo que resta del año y continuamos protegiendo los ingresos de las familias argentinas”, señaló Fernanda Raverta por su parte.

“El incremento que tendrá lugar en septiembre será el séptimo aumento otorgado mediante la Ley de Movilidad 27.609 y el tercero del año 2022″, explicó Raverta. Por otra parte, las asignaciones también tendrán subas similares. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a ser de $ 8.471. También se actualizarán la Asignación por Embarazo, Asignación Prenatal, Asignación por Nacimiento, Asignación por Adopción, Asignación por Matrimonio y Cónyuge.

Según lo establecido por la Ley de Movilidad, el incremento para el próximo trimestre en las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y universales se basa en el cálculo que actualiza los montos en base a un coeficiente elaborado en partes iguales por la recaudación previsional y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Especialistas en temas provisionales habían estimado un reajuste cercano al 16 por ciento.

A mediados de mayo pasado, el organismo había anunciado el incremento del 15% para el trimestre que va entre junio y agosto que llevó el haber mínimo jubilatorio a $37.524,96, y la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, a $7.332. Los anteriores ajustes fueron de 8,07% para el trimestre entre marzo y mayo de 2021; 12,12% entre junio y agosto; 12,39% entre septiembre y noviembre; 12,11% entre diciembre de 2021 y febrero de 2022; y finalmente 12,28% entre marzo y mayo de este año.

La idea del Poder Ejecutivo es poder financiar el bono a los jubilados con una medida impositiva. Sergio Massa había asegurado que respaldaría ese gasto con “una mayor recaudación por anticipo de Ganancias decidida por la AFIP para que a ese ingreso de sectores con mayor capacidad de pago lo volquemos en uno de los sectores que más sufre, sin afectar el orden de nuestras cuentas”.

Se trata de un adelanto de Ganancias de empresas, del 15% y que afectaría a poco menos de 2 mil compañías, que le reportaría al fisco unos $ 200.000 millones, según estiman fuentes oficiales.

«Tito»: está a la venta el modelo 5 puertas del auto eléctrico argentino

Coradir, la empresa radicada en la provincia de San Luis que fabrica este auto eléctrico, agotó una preventa de 50 unidades en menos de 48 horas, y ahora abrió la venta estándar del modelo. Todavía los autos eléctricos son una «pasión de minorías» entre nosotros. Pero no cabe dudas que son una pasión. Esta nota detalla los precios de venta, y cómo comprarlo.

«Algunos dicen que es su tamaño, otro2s el hecho de ser eléctrico y unos cuantos hacen énfasis en el origen nacional. Es urbano y forma parte de la nueva era, pero mantiene vivas a las nociones estéticas del diseño automotor de la vieja escuela. Lo cierto es que, en la Argentina, el Tito llegó para quedarse.

En menos de 48 horas, el citycar eléctrico agotó la preventa de su versión de cinco puertas y, hace unos días, Coradir -la empresa de San Luis responsable de su creación- habilitó oficialmente la venta estándar del modelo para cualquiera que entre al sitio web y haga un depósito de US$ 200 necesario para reservar una unidad.

Para Juan Manuel Baretto, presidente de Coradir, este modelo representa el salto de Tito al mercado de los 0 km. “Los cuatro asientos lo vuelven comparable y competitivo frente a cualquier otro auto. Sin dudas esto hace que gane clientela”, señala.

Detalles y diferencias entre los modelos del Tito de cinco puertas

El Tito de cinco puertas, o Tito S5, se comercializa en dos versiones (S5-100 y S5-300) según su autonomía en kilometraje. Estas, a su vez, pueden venir con o sin aire acondicionado, por lo que, en definitiva, hay para elegir entre cuatro modelos del Tito S5.

En todos los casos se habla de un modelo construido con chasis de acero y carrocería de chapa autoportante, con una batería de litio-ferrofosfato colocada debajo del piso, con una capacidad de 2000 ciclos de carga, lo que se traduce en unos 200.000 kilómetros de recorrido. En el caso de los modelos con una autonomía de 100 km se habla de una batería de 8 kwh; y en el caso de los modelos con una autonomía de 300 km la batería es de 21 kwh.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/C5LRJAXTPZGYHE3UYXEMOIYWNA.png)

El tiempo de carga es de ocho horas en estado totalmente descargada, pero admite cargas parciales. Además, el enchufe de carga es como el de cualquier electrodoméstico, explican desde la empresa.

Destinado al uso urbano, el motor eléctrico de Tito es de 4.5kW de potencia, alcanzando una velocidad máxima de 65 kilómetros por hora. “Es un city car, una categoría de auto pequeño para las ciudades, pero adaptado a la realidad argentina”, explica Baretto.

Inspirado en el Smart y en el Today Sunshine M1, entre otros modelos sostenibles-chick de la nueva movilidad, Tito sorprendió hasta -y quizá principalmente- a sus creadores.

Habiendo empezado con el proyecto oficialmente en 2020, en el momento más crudo de la pandemia, el equipo de Coradir se había puesto como objetivo concretar la venta de 50 unidades del modelo de cinco puertas. “La meta la liquidamos en menos de 48 horas. En ese sentido, Tito rompió todas las estadísticas”, dice el presidente de la empresa.

Efectivamente, el autito eléctrico logró más ventas que varias marcas con prestigio y larga trayectoria en el mercado automotor. Según datos del último reporte publicado por el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), está en el top 25 de los vehículos livianos más vendidos en el país, con un acumulado de 79 unidades patentadas.

Concretamente, en julio se registraron 26 patentamientos del Tito, número con el que superó en ventas a marcas del segmento premium como Lexus, que vendió 19 unidades; Volvo, que vendió 16; Subaru, que vendió 12; Mitsubishi, que vendió 11; y Mini, que vendió nueve.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/DZI3HBKADFGSBCY34JD3GSKINY.JPG)

Tanto a nivel global, como a nivel local, el éxito de Tito se enmarca dentro de una tendencia hacia la electromovilidad. El sector de los EV presentó en el primer semestre del 2022 un aumento del 28,7% en la Argentina con respecto al mismo período de 2021; siendo Toyota, Ford, DS y Coradir las marcas con más ventas.

Al respecto, Baretto asegura que este es uno de los factores más determinantes: “Muchos de nuestros clientes son personas comprometidas con el ambiente”.

Sin embargo, esta no es la única explicación. “Está la variable económica. Moverte en un eléctrico es muchas veces más barato que en un auto a combustión”, señala Baretto. “Primero, porque el mantenimiento te lleva una fracción del tiempo y de la plata; segundo, porque en la ciudad los autos eléctricos no pagan el impuesto a la patente”.

Además de esto, Baretto agrega que, a nivel de la oferta del mercado local, el Tito es superador. “Que el chasis sea de acero de chapa es decisivo. Las otras versiones que pueden competir con el Tito son de plástico y fibra”, comenta sobre las ventajas que presenta el auto frente a otros modelos de la especie.

Cómo comprar un Tito

La página web de Coradir, la empresa puntana que dio luz a Tito, es el sitio oficial de ventas del EV. Se selecciona la versión y el modelo de Tito deseado; se elige el color (está disponible en rosa, blanco, negro, amarillo, celeste, naranja y verde); y se procede a completar un formulario de datos para luego realizar el pago.

Inicialmente se pide una reserva de U$S 200 para asegurar la unidad, pero el proceso de entrega comienza una vez que se hace el pago del adelanto del 20% del monto total. Una vez completado este paso, el tiempo de espera ronda los 120 días.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/YKXC6JFF5FEUPIIQPL2JARXHQM.jpg)

En la sección “Agencias” de la página web también es posible visualizar el listado de concesionarios por zona geográfica, en las que es posible acercarse y concretar la venta personalmente.

El valor del Tito S5 varía según su versión, y el pago puede realizarse en pesos, al valor oficial del dólar.

Precios del Tito de cinco puertas, según su versión:

- S5-100: U$S18.000 o $2.497.500

- S5-100 con aire acondicionado: U$S19.250 o $2.670.937

- S5-300: U$S22.000 o $3.052.500

- S5-300 con aire acondicionado: U$S23.350 o $3.225.937

El ministro del Interior «Wado» de Pedro reivindicó a las Fuerzas Armadas «que pensaron una Argentina desarrollada e industrial»

Acompañado de @JorgeTaiana reconocimos al @Ejercito_Arg por su contribución en el traslado de @AGNArgentina a su nueva sede.

— Wado de Pedro ?? (@wadodecorrido) August 10, 2022

Las FFAA tienen historia en la planificación estratégica y federal de Argentina lógica que queremos sumar al ámbito de trabajo para el desarrollo nacional. pic.twitter.com/EXr1O9Q6dr

Actualizan el código alimentario para incluir el rotulado de productos veganos y vegetarianos

El comunicado oficial dice que la normativa tiene por objeto «promover la competitividad, la generación de valor agregado, la diferenciación y la calidad de los alimentos, así como brindar acceso a la información clara y veraz para toda la población».

«Quieren prohibir el trigo transgénico en la cuna política del Secretario de Agricultura»

Los ataques al trigo Hb4, su autorización por la FDA y una respuesta desde AgendAR

Como informamos hace poco más de un mes, la FDA, el organismo regulador de los EE.UU., evaluó favorablemente a esta variedad de trigo desarrollada en Argentina. Se sumó así a Brasil, Colombia, Australia y Nueva Zelandia, además de nuestra ANMAT, que ya lo habían autorizado. Por supuesto, esto no detuvo campañas indirectas de desprestigio financiadas por algunos laboratorios extranjeros. No es algo nuevo en la competencia en el «Big Pharma»… Pero hay otro factor, operando en nuestra sociedad. Hace algunas semanas, el «colectivo de científicos, técnicos y referentes ambientales Trigo Limpio» publicó en La Izquierda Diario un duro comunicado; también lo hizo un filósofo del derecho en Tiempo Argentino. Estas personas expresan, la mayoría con sinceridad, las prevenciones de una parte de la población, ante los desarrollos de la ciencia, en particular en bioquímica y biotecnología. No hace un año tuvimos ejemplos en el tema de las vacunas contra el covid. Por eso es importante debatir públicamente estos temas. Aquí Daniel Arias lo hace, con su habitual vehemencia y conocimiento científico.ooooo

Es probable que antes de un año se esté cultivando trigo argentino Hb4 en EEUU, y que en una inversión copernicana de roles, los «farmers» estadounidenses nos tengan que pagar patentes por la genética. Ésta la desarrolló la Dra. Raquel Chan, biotecnóloga del laboratorio INDEAR de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y del CONICET. Como todo esto pertenece al estado nacional y a una universidad nacional, uso el «nos». Nos tienen que pagar. Le tienen que pagar también a Bioceres, creada para bancar el patentamiento y licenciamiento nacional e internacional de este paquete de conocimiento, y luego para su comercialización, es decir para que afuera no nos metan el perro con las regalías. La «bolsa blanca» es una expresión universal de resistencia al pago de patentes, no se inventó en nuestro país. Bioceres, que dentro de poco deberá tener cortitos a los «farmers» estadounidenses, seguramente sin resto para comprar a los jueces locales en su auxilio (aquí se ha visto mucho de eso), hasta nuevo aviso, es un raro conglomerado de productores medianos del litoral y de dos grupos farmacéuticos dizque argentinos. Ellos también cobran. Toquemos madera, compatriotas: con lo del trigo, la empresa se valorizó a lo bestia en bolsa, en un momento en que el NASDAQ y el Dow Jones andan más bien caídos. El asunto es que el trigo Hb4 ha despertado la furia de nuestros (ejem) «cientistas». Paso a explicarme. Algunos de los estudiosos argentinos que firmaron un flamígero pronunciamiento contra el licenciamiento del trigo Hb4 en Argentina, donde se lo inventó, suelen llamarse a sí mismos «cientistas sociales». Ese neologismo evidenciaría algunas dificultades con el inglés, con el castellano, con la traducción y con las ciencias duras. Éstas últimas suelen estar habitadas por científicos a secas, algunos de ellos muy duchos en asuntos agronómicos, de manejo y conservación de suelos y de aguas interiores. Pero lo que es del campo, como dijo alguna vez Julio Cortázar, los autodenominados «cientistas» saben que es un lugar donde los pollos corren crudos. Tienen montones de teorías sobre el mismo. Pero como dice Mateo, «por sus obras los conoceréis» O por su inacción, más bien. En 1996 la firma de biociencias yanqui Monsanto recibió el licenciamiento para cultivo masivo de la soja RR resistente a glifosato por parte del Ministerio de Agricultura. Desde entonces, los «cientistas» jamás hicieron un planteo tan duro y unánime contra un cultivo transgénico como el que acaba de soportar el desarrollo de la Dra. Chan. Los «cientistas» argentos mantuvieron un relativo silencio durante 26 años, mientras se sucedían las autorizaciones de siembra de 63 eventos transgénicos, muchos de ellos con eje en resistencia a herbicidas como el glifosato. Otros podían expresar proteínas de una especie de bacterias del suelo llamada Bacillum thuringiensis, tóxicas para las orugas barrenadoras del tallo del maíz, pero no para peces, batracios, aves o mamíferos. 28 de esos 63 eventos licenciados por el ministerio implican tolerancia a otro desmalezante llamado glufosinato de amonio, más viejo que la injusticia, y por eso libre de patentes. En casi todos los casos los propietarios de los derechos intelectuales de toda esa genética son dos multinacionales: Monsanto (hoy Bayer) y la china Syngenta. Nuestros «cientistas» jamás salieron con los tapones de punta contra alguna de esas 63 semillas nuevas. Y por buenas razones: las firmas de biociencias muy exitosas suelen tener más abogados que científicos, y más lobbistas que abogados. ¿Da para tenerles miedo? A la luz de la historia del Dr. Andrés Carrasco, biólogo molecular, ex presidente del CONICET, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular del Instituto De Robertis de la Universidad de Buenos Aires, la respuesta es un «sí» clarito. Carrasco no era un «cientísta» sino un científico, y un descubridor de los efectos tóxicos de dosis grandes de glifosato en el desarrollo embrionario. Aquí las multinacionales de biociencias controlan lo suficiente la vida pública criolla como para hacerte la vida muy miserable si les discutís algunas afirmaciones. A Carrasco lo corrieron de todos sus cargos, le llovieron críticas desde el propio Ministerio de Ciencia y ni te cuento de amenazas anónimas. Murió de un bobazo en 2014. Lo de las GRANDES dosis es el meollo del asunto. En 1996, cuando yo era periodista científico en Clarín, publiqué alguna diatriba contra el paratión por un caso de actualidad. Es un órganofosforado muy neurotóxico y prohibido. El campo argentino lo seguía usando con gran entusiasmo como insecticida. Inevitablemente, morían peones agrícolas desprotegidos, y de tanto en tanto alguna familia argentina de clase alta cuando el paratión llegaba por alguna suma de errores y a través de la cadena de valor hasta un producto de consumo domiciliario. Era entonces que salía en los diarios. De ahí lo del «caso de actualidad». Aquel año, el del licenciamiento del glifosato, no era justamente el mejor para denostar de agrotóxicos, y menos en Clarín. La Camara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) me invitó a comer amigablemente en un sitio pipí-cucú, y en el almuerzo algún integrante de buenos quilates científicos me explicó que si yo me tomaba de un saque toda la sal del inocente salero de cristal tallado, seguramente me moría. Estuve de acuerdo. No pensaba hacerlo, de todos modos. El tipo hizo algunos bosquejos moleculares a birome sobre las servilletas. Me explicó que la molécula activa es la N-fosfonometil glicina, desarrollada originalmente para tratar aguas duras, pero que un tal John Frantz, de la Monsanto, la había redireccionado en los ’70 como desmalezante. El glifosato bloquea la síntesis de tres aminoácidos: la fenilalanina, la tirosina y el triptofano en las células vegetales. Con ello, las plantas perennes no logran construir sus proteínas estructurales ni sus enzimas, y se mueren rapidísimo. Se marchitan como si se hubieran quemado. La genialidad de Monsanto no consistió en redireccionar el glifosato en los 70, sino en los ’80, tiempos de ese chiche nuevo, la ingeniería genética, en desarrollar una soja recombinante capaz de tolerarlo, y patentarla. Al glifosato lo llamaron Roundup (sinónimo de «razzia policial»), y a su soja, RR por Roundup-Ready, lista para bancarse el glifosato. Un marketinero, ahí. «Esto cambia la agricultura, Arias -me dijo el probable bioquímico de CASAFE-. Se termina la era de la rastra de discos, de la labranza a lo bruto, de la erosión de suelos. Desde ahora, desmalezamiento con glifosato y siembra directa, sin romper la estructura del suelo. Y de yapa, no puede haber toxicidad por alta dosis para nadie, porque es una molécula orgánica que se descompone rápidamente por acción de la intemperie y de las bacterias del suelo». Parecía un planteo racional, y seguramente lo fue hasta que las malezas evolucionaron darwinianamente y se volvieron inmunes al glifosato. Era un proceso inevitable. Lo que nunca imaginé -y creo que CASAFE tampoco- es que sería tan rápido. En 2006 ya había 18 «supermalezas» inventariadas en los campos porteños, donde la soja RR había sustituido masivamente a las sojas anteriores, y la soja en general a la mayor parte de los cultivos industriales, e incluso a la ganadería en tierras de ecotono entre la Pampa Húmeda y la Pampa Seca. Peor aún, la soja no estaba únicamente expulsando ganado, sino bosques nativos que brindan servicios de conservación de fauna, de suelos y de aguas. Pero ya en 2006 la reina de las supermalezas, la llamada «rama negra» (Coniza bonariensis) era la pesadilla de los sojeros, y los sojeros empezaban a volverse la pesadilla de sus vecinos, porque en guerra declarada contra las malezas estaban duplicando y triplicando los litros de glifosato por hectárea. Pero no sólo de glifosato: debido a su creciente inefectividad, debían acompañarlo de un cóctel de otros herbicidas, incluídos algunos órganoclorados de gran persistencia, como el clorotalonil y el endosulfán. Pero además tenían que mezclar todo con surfactantes (es decir detergentes), para lograr un líquido capaz de buena pulverización. La persistencia de la parte químicamente más estable de esos cócteles en la tierra y el agua tiende a la acumulación, y ésta a la toxicidad para animales, incluido el humano. Significativamente, la Organización Mundial de la Salud en 2015 recategorizó el glifosato: no era inocuo, como afirmó en 1998, sino cancerígeno de bajo grado. Era cuestión de cantidad, nomás. Punto para Carrasco. La sojización del campo argentino llevó a conflictos sociales: hay asociaciones llamadas genéricamente de «vecinos fumigados» en muchos pueblos y ciudades de las llanuras chacopampeanas. Y ya hay más acciones legales y recursos de amparo de los que pueden silenciar o cajonear las grandes semilleras, con sus abogados, lobbistas y jueces. Retrotrayendo el estado de cosas a aquella mesa de restaurante porteño cheto en 1996, hay muchos argentinos que se están bajando de un saque toda la sal del salero quieran o no. Porque más mata la dosis que la sustancia, como dice la toxicología. Lejos de las quijotadas de Carrasco, en los 26 años que dura este inmenso cambio de la agricultura y el uso del suelo en Argentina, lo cierto es que nuestros «cientistas» jamás se movilizaron tanto como ante este evento. Que insisto, es el primero en plantear una inversión drástica de las reglas de juego vigentes desde los ’90 para cultivos industriales. Ahora son países anglosajones como Australia, Nueva Zelanda y EEUU, pero también China, quienes le tendrán que pagar royalties a la Argentina. Y cuando digo Argentina me refiero a instituciones científicas del estado, no sólo a Bioceres. Que sigue nacional, pero toco madera: se valorizó mucho en bolsa. Si hasta la Argentina terminó por enterarse de que los genes Hb4, que la Dra. Chan sacó del girasol y confirió a otros cultivos, son la patente de biotecnología vegetal más importante de nuestra historia. Punto. Lástima que gracias a una cáfila de funcionarios asustados o comprados esa patente perdió la mitad de sus 20 años de vigencia durmiendo en carpetas del Ministerio de Agricultura. Los Hb4 son genes hidrorreguladores. Explican la fenomenal resistencia del girasol ante la sequía, pero también actúan cuando el desafío es el encharcamiento prolongado de suelos. Y no se trata únicamente de resistencia pasiva ante los extremos hídricos. Cuando el agua o su ausencia se vuelven un factor de stress, los genes Hb4 hacen que la planta transfectada con esos genes se defienda activamente asegurando su descendencia a todo trance, y para ello multiplica su producción de semillas. En el caso del trigo, hasta un 20% de mayor productividad. Si sembraste trigo Hb4, rogá por un año seco. Y si vivís en este siglo, lector, tus ruegos serán escuchados: de que haya años secos se encarga el calentamiento global. Y también de que haya inundaciones. Lo que está a la baja son «los años promedio». Hasta el momento, hay un único cultivo industrial que no mostró mejoras significativas con los genes Hb4: el maíz. Chan explica que es una planta que tiene 5000 años acumulados de mejoras agronómicas por cruzamiento selectivo precolombino, y luego industrial. La planta que los conquistadores y colonos españoles encontraron en «Las Indias», y que llamaron «trigo indiano» (el maíz), ya era difícilmente mejorable, al menos desde el punto de vista de su manejo del agua. Que Bioceres no se contentara con tener soja, alfalfa y trigo Hb4 y le metiera además un paquete genético de resistencia al glufosinato, eso es parte de la deriva intelectual de todas las semilleras. El glufosinato tiene dos atractivos: patentes muy vencidas, y el no ser glifosato, en un momento en que esa última molécula le parece mala hasta a la Corte Suprema de los EEUU. Probablemente el glufosinato protagonice una trayectoria parecida a la del glifosato, pero de final más rápido, y no tanto porque sea un desmalezante viejo e incapaz de un momento estelar de efectividad, sino porque agarra vacunados contra ese modelo de uso a casi todos los países agrícolas. La resistencia social será mayor y más rápida. Por ahora, no hay modelos alternativos mejores para el desmalezamiento. En las tierras difíciles del ecotono bonaerense, donde las lluvias son sumamente irregulares y las sequías son causa común de quiebra, hay ya cantidad de productores jóvenes que se refugian en un combo nuevo de ganadería ultraintensiva (pero ambulatoria) con agricultura, el PRV, o Pastoreo Racional Voisin. Este sistema rotativo francés ha sido adaptado a pastizales africanos y sudamericanos más secos por Alain Savory, un guardafaunas de Zimbabwe hoy famoso en todo el planeta. Hay mucha gente en muchas universidades tratando de generar nuevas y mejores prácticas de desmalezamiento, pero también una resistencia enorme de las semilleras, que ganaron mucha plata con su modelo de resistencia a herbicidas. Creo que Bioceres unió la Biblia y el calefón: dejó pegado el mayor logro de la historia de la biotecnología vegetal ante el cambio climático a un modelo de desmalezamiento destinado a fracasar biológica y socialmente EN EL FUTURO. Y lo que pasa es que para llegar al futuro la empresa tiene que sobrevivir al presente. Y es un presente bastante idiota. En el estrépito de quienes gritan que el glufosinato de amonio es 15 veces más tóxico que el glifosato (sin dar maldita la prueba) y quienes recomiendan usarlo como shampoo para bañar a los bebés, nadie presta atención a algo que la Dra. Chan repite obstinadamente: el comprador de semilla Hb4 no está obligado a desmalezar con glufosinato. Tiene que estar muy podrido educativamente el país para que uno extrañe los viejos tiempos en que el culto del atraso era patrimonio cultural de la derecha milicoide. Ahora tenemos una izquierda que se bancó a Monsanto y a Syngenta con gruñidos más bien de oficio, pero que salta como el Krakatoa cuando aparece un jugador local con una tecnología que invierte las reglas mundiales de juego. O al menos, trata de hacerlo. Con la autorización de la FDA en EEUU no alcanza para que el Hb4 se cultive en los EEUU: todavía debe dar el «thumbs up» el USDA, o Department of Agriculture, equivalente de nuestro MAg. Pero eso, con el precio del trigo por las nubes, hoy sale con fritas. Con los 3 desarrollos Hb4 de Bioceres, los productores anglosajones nos tienen que pagar royalties a nosotros, es decir al CONICET, la UNL y además a Bioceres, porque son cotitulares de esas patentes y no sólo en trigo, sino también en soja y alfalfa. Mucha gente logró atajar años enteros en la CONABIA, en el SENASA y luego en la Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura los tres licenciamientos Hb4, pero el más resistido fue el del trigo. Entre los muchos opositores recientes al trigo Hb4 está la Mesa de Enlace, tan propensa a cortar rutas con sus camionetas Hilux y Amarok toda vez que algún gobierno amenaza aumentar las retenciones. Supuestamente, los de la Mesa deberían defender sus propios intereses económicos, pero en este caso parecen más bien alineados contra una firma que le va a pegar una mordida inmensa al mercado de la vieja Monsanto y de Syngenta. El Ministro de Agricultura del gobierno de Mauricio Macri, Luis Etchevehere, el mismo bajo cuyo mandato la langosta volvió a invadir la Argentina, vaticinó que el trigo Hb4 provocaría la pérdida de Brasil como primer comprador de este cereal. Es que los brasileños, según Andrés Murchison, de la segunda línea de Etchevehere, son muy ecologistas y le tienen pavor a los cultivos transgénicos. Aparentemente no era tan así, porque Brasil es otro de los muchos países trigueros que autorizaron el Hb4 al toque. Pero lo que logró esta gente fue atrasar el licenciamiento argentino de este evento, y así quitarle la mitad de la vida útil a la patente. Bueno, es esperable de ellos. ¿Pero de los «cientistas» del CONICET, entidad que por primera vez en su historia va a cobrar cantidades interesantes por el desarrollo del Hb4, hay que escuchar las mismas gansadas? Sabiendo con qué bueyes hay que arar aquí y con un sistema judicial tan penetrado por las multinacionales de biociencias, probablemente se tendrá que gastar mucha plata en mantener bien lejos las áreas de producción Hb4 y las de trigos comunes. Los trigos comunes son productos biotecnológicos, por supuesto, y su genética está o estuvo igualmente sujeta a propiedad intelectual. Y es que tras miles de años de cultivo, no existe «el trigo natural». Para ser preciso, me refiero a cultivares que no tienen estos genes de girasol que primero se comen a los chicos y luego hacen chocar los planetas. ¿O era el orden inverso? Probablemente también haya que discriminar espacialmente todo el «downstream» que va de los acopios a los puertos o a los molinos (algo carísimo y técnicamente precario), para que los trigos no se mezclen. Porque algo me dice que si lo hacen, o cuando lo hagan, van a menudear los juicios de «damnificados». La estrategia de etiquetar y discriminar el Hb4 va a disminuir su oferta y exacerbar su demanda. Y es que sólo en 2018 el campo argentino perdió U$ 7.000 millones por sequía, y hasta hoy esas pérdidas se siguen repitiendo. Es casi el tercer año de un «evento Niña», y sin trigos resistentes a cambio climático queda en riesgo el 20% de la fuente de calorías de carbohidratos del mundo. Si yo fuera propietario de la ex Monsanto, utilizaría todo mi arsenal de avenegras, lobbistas, periodistas y «cientistas» para arruinarle la vida a Bioceres. Vista la creciente resistencia social al glifosato, el glufosinato tendrá un vuelo más breve: los municipios y sistemas de salud provinciales de la llanura chacopampeana ya están podridos de este modelo de desmalezamiento, y van a ir a la guerra más rápido, y probablemente logren goles en el primer tiempo. Pasa que Bioceres es una empresa chica y local. No puede comprar demasiados jueces ni prensa ni jefes de cátedra. Pero esa patente Hb4 en estos tiempos de extremos hídricos sencillamente no tiene precio, y todavía durará diez años. No es imposible comprarla con empresa y todo, si se tienen suficientes dólares.Daniel E. Arias

Argentina construirá 3 nuevos laboratorios en sus bases en la Antártida

Tres nuevos laboratorios multidisciplinarios para las bases Esperanza, San Martín y Orcadas, junto a nuevos refugios en las islas Vega y Cerro Nevado cercanos a la Base Marambio serán construidos durante 2023 por Argentina en su territorio antártico.

Esta decisión fue plasmada en un acuerdo rubricado ayer martes 9 por los ministros de Ciencia, Daniel Filmus, de Defensa, Jorge Taiana, y de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero. . La iniciativa fue presentada en la sede del ministerio de Defensa, donde los funcionarios confirmaron que los edificios fueron diseñados por ingenieros del Ejército Argentino y esperan completar su construcción durante la próxima campaña antártica de verano en 2023. El ministerio de Ciencia aportará 200 millones de pesos en el marco del programa Programa Federal Construir Ciencia. .

Se estima que la construcción de los mismos podría realizarse entre los meses de enero y marzo de 2023.En un segundo convenio a firmarse a futuro se pondrá en marcha la ejecución de la segunda etapa del proyecto, que comprenderá la equipación de laboratorios y refugios científicos de Base Petrel y de los Refugios isla Millerand, bahía Margarita y bahía Dusse, en un periodo de 24 meses, con finalización proyectada en 2024, y constará de un financiamiento de 3.360.000 dólares también por parte de la cartera científica. El objetivo de la iniciativa es contribuir a potenciar la investigación científica en la región, haciendo más competitiva la ciencia argentina a nivel nacional e internacional en el contexto del Sistema del Tratado Antártico.

INDEC: La actividad industrial creció 6,9% en junio; la construcción, 7,2%

La actividad industrial aumentó 6,9% durante junio en relación a igual mes de 2021, y registró un alza de 2,6% en comparación a mayo, según Índice de producción industrial manufacturero dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que brinda un detalle pormenorizado de los distintos rubros.

(Buenas noticias. Creemos que las que el INDEC dará mañana no son tan buenas. Pero no las anulan). El sector de la construcción presentó en junio un avance de 7,2% en términos interanuales, pero retrocedió 1,8% en relación a mayo, de acuerdo a los indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción del organismo. De esta manera, en el primer semestre del año el sector fabril acumuló un alza de 5,9% y el de la construcción de 6,5%. En junio, catorce de las dieciséis divisiones de la industria presentaron subas interanuales. En orden de su incidencia en el nivel general, se registró un incremento de 37,6% en «Prendas de vestir, cuero y calzado», en particular debido a las mayores ventas de calzado impulsado por una mayor presencialidad laboral y realización de eventos. De acuerdo con directivos de empresa relevadas por el Indec, contribuyó el incremento en las operaciones realizadas a través del programa Ahora 12, que permitió a los consumidores adquirir estos productos en tres, seis y 12 cuotas fijas. También presentaron subas «Maquinaria y equipo» (en particular, agropecuario), 18,3%; «Otros equipos, aparatos e instrumentos», 28,4%; «Industrias metálicas básicas», 8,9%; «Alimentos y bebidas», 1,9%; «Productos minerales no metálicos», 10%; «Vehículos automotores», 11,2%; «Sustancias y productos químicos», 3,3%; «Refinación del petróleo», 12,8%; «Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras», 7,7%.

La CNEA colaborará en la prospección y explotación de uranio en Santa Cruz

Este convenio entre la Comisión de Energía Atómica y Fomicruz Sociedad del Estado, permitirá coordinar acciones y desarrollar estudios de favorabilidad, prospección y exploración de materias primas en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz. Participaron del encuentro el vicepresidente de la CNEA, Diego Hurtado, el gerente General, Daniel Bianchi, el gerente de Exploración de Materias Primas, José Noriega, y el gerente de Relaciones Institucionales, Juan Ferrer.Recibimos al presidente de @FomicruzS, Esteban Tejada, para firmar un Acuerdo Específico de Colaboración en el marco del Programa de exploración minera de la @CNEA_Arg. pic.twitter.com/ZxQlPR119Z

— Adriana Serquis (@aserquis) August 8, 2022

Partió el primer Tren Cultural. Viaja al cumpleaños de la Abuela Carabajal

Hoy 10 de agosto, a las 22.45, desde la estación Retiro de la línea Mitre parte una formación hacia Santiago del Estero para sumarse a la tradicional celebración del cumpleaños de María Luisa Paz, la mítica abuela de los Carabajal, quien falleció en 1993.

Trenes Argentinos y el frente «Chacarera y Liberación» trabajaron en forma conjunta para crear el primer Tren Cultural de la Argentina que este miércoles desde las 22.45 partirá con destino a la ciudad santiagueña de La Banda para festejar el tradicional cumpleaños de la Abuela Carabajal. Se trata de la primera vez que un tren del Estado Argentino se pone en marcha para llegar a la ciudad que vio nacer a la familia Carabajal y su legado de música popular de raíz. El viaje se realizará en un nuevo aniversario de María Luisa Paz de Carabajal, madre y abuela de los famosos Carabajal, esenciales en la música folclórica argentina.Financiamiento para los proyectos de INVAP y para la defensa de la Argentina

INVAP obtuvo la semana pasada financiamiento para desarrollar tres proyectos tecnológicos destinados a las Fuerzas Armadas argentinas: un vehículo aéreo no tripulado, y los prototipos de dos nuevos modelos de radar.

El Ministerio de Defensa informó que el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) participó, junto a varios oferentes del sector privado, en la licitación realizada por la empresa rionegrina. Esta consiguió por primera vez, a través de Obligaciones Negociables, el financiamiento del mercado de capitales local para materializar varias iniciativas tecnológicas. La empresa de desarrollos tecnológicos recaudó así un total de 569 millones de pesos, lo que superó el techo previsto al principio. Los tres proyectos nuevos son: un Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) RUAS-160, un prototipo de radar de apertura sintética para todo tipo de vehículos no tripulados y un prototipo de radar anti-dron.Desarrollo de AgendAR:

Es importante tener en cuenta que con lo obtenido en esta licitación INVAP sólo financia nuevos proyectos, no sus gastos corrientes. Que están bastante cubiertos, porque la firma está facturando sus buenos U$ 100 millones de dólares, mayormente por exportaciones de tecnología compleja. Estos fondos serán destinados al proceso de reequipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas, que el Ministerio de Defensa, conducido por Jorge Taiana, impulsa a través del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). Pero no son parte de lo que recibe del FONDEF, sino un plus sobre el mismo. Creado en 2020 ley 24.948, el FONDEF se financia con un porcentaje del total de Ingresos Corrientes del Estado Nacional, que arrancó en 0,35% en 2020 y en 2023 llegará al 0,80%. Esto es algo que jamás existió en nuestro país, y una vía lenta, pero segura, de sacarlo de su situación de indefensión. Los nuevos ingresos desde el mercado financiero pagarán la entrada en producción del RUAS-160, un helidrón. En la jerga, es un sistema de vehículos aéreos no tripulados de alas rotatorias. Es compacto y de gran autonomía y está destinado a la Armada Argentina. Puede operar desde espacios muy reducidos de cubierta donde un helicóptero tripulado sencillamente no entraría. De él escribimos muchas veces en AgendAR, entre ellas aquí. Pero el RUAS-160 tiene un porvenir quizás aún mayor en el mercado civil, como helidrón de vigilancia aérea (lo está testeando la Provincia de Santa Fe), y como aparato agrícola de aplicación aérea de agroquímicos, automatizada y de precisión, casi libre de deriva. Esto lo vuelve muy atractivo para campos medianos y chicos, o rodeados de vecinos rurales o urbanos que insisten en no ser fumigados. Lo que sugiere posibles exportaciones, además. Uno los socios-desarrolladores iniciales de INVAP en del RUAS-160 es un contratista rural santafesino, Marinelli Technology, lo que explica las buenas críticas y pedidos de cotización que despierta el aparato cada vez que se presenta en ferias como Expoagro.

El otro socio importante, Augusto Cicaré, el genio bonaerense de la fabricación de helicópteros livianos, murió el año pasado. Pero su firma en Saladillo, con un notable pasado de exportador al Primer Mundo, sigue firme.

INVAP tiene con 9 satélites exitosos en su haber, 2 todavía en vuelo y varios más planificados o a punto de iniciar su integración. Pero con este helidrón puede pasar de fabricante espacial a aeroespacial. Llamativo, para una empresa que nació puramente nuclear.

Las Obligaciones Negociables también posibilitarán el desarrollo de un prototipo de radar de apertura sintética. Éste debe funcionar en todo tipo de vehículos no tripulados, lo que significa un tamaño compacto, un primer destino en el RUAS-160, y planes (o al menos posibilidades) de que INVAP diseñe otros drones de otros tipos y tamaños, especialmente de ala fija.

De hecho, entre 2014 y 2016 esto INVAP lo venía haciendo hasta que el gobierno nacional dejó de pagarle trabajos entregados en radares, y le suspendió contratos. Desde la guerra de Malvinas que aquí hubo gobiernos que trataron de eliminar totalmente las industrias de defensa, especialmente las de complejidad. Y casi lo han logrado.

Lo que nos lleva al prototipo de radar anti-dron. No es algo que la Argentina pueda darse el lujo de no tener. Como se demostró en la reciente guerra de Azerbaiyán contra Armenia y hoy en la de Ucrania y Rusia, el dron cambió totalmente el modo de combatir: es una de las peores amenazas para los vehículos blindados y logísticos, la pesadilla de las baterías misilísticas antiaéreas móviles, e incluso una amenaza letal para los aeródromos.

Con drones primitivos, improvisados con cuadricópteros de fotografía aérea que se adquieren en supermercados y dotados de simples minas Claymore de fragmentación, se pueden armar ataques sorpresa y desde corta distancia factibles de destruir en tierra una batería antiaérea. O una flota entera de cazas supersónicos.

Incluso los drones que parecen juguetes ya no lo son. Están bajando hasta el absurdo los costos de guerra, y arrojan dudas sobre el futuro de algunos sistemas de armas como el tanque o el avión de combate tripulado, aparatos que reinan desde hace un siglo sobre el campo de batalla, pero que cada son cada vez más complejos y caros.

Uno los socios-desarrolladores iniciales de INVAP en del RUAS-160 es un contratista rural santafesino, Marinelli Technology, lo que explica las buenas críticas y pedidos de cotización que despierta el aparato cada vez que se presenta en ferias como Expoagro.

El otro socio importante, Augusto Cicaré, el genio bonaerense de la fabricación de helicópteros livianos, murió el año pasado. Pero su firma en Saladillo, con un notable pasado de exportador al Primer Mundo, sigue firme.

INVAP tiene con 9 satélites exitosos en su haber, 2 todavía en vuelo y varios más planificados o a punto de iniciar su integración. Pero con este helidrón puede pasar de fabricante espacial a aeroespacial. Llamativo, para una empresa que nació puramente nuclear.

Las Obligaciones Negociables también posibilitarán el desarrollo de un prototipo de radar de apertura sintética. Éste debe funcionar en todo tipo de vehículos no tripulados, lo que significa un tamaño compacto, un primer destino en el RUAS-160, y planes (o al menos posibilidades) de que INVAP diseñe otros drones de otros tipos y tamaños, especialmente de ala fija.

De hecho, entre 2014 y 2016 esto INVAP lo venía haciendo hasta que el gobierno nacional dejó de pagarle trabajos entregados en radares, y le suspendió contratos. Desde la guerra de Malvinas que aquí hubo gobiernos que trataron de eliminar totalmente las industrias de defensa, especialmente las de complejidad. Y casi lo han logrado.

Lo que nos lleva al prototipo de radar anti-dron. No es algo que la Argentina pueda darse el lujo de no tener. Como se demostró en la reciente guerra de Azerbaiyán contra Armenia y hoy en la de Ucrania y Rusia, el dron cambió totalmente el modo de combatir: es una de las peores amenazas para los vehículos blindados y logísticos, la pesadilla de las baterías misilísticas antiaéreas móviles, e incluso una amenaza letal para los aeródromos.

Con drones primitivos, improvisados con cuadricópteros de fotografía aérea que se adquieren en supermercados y dotados de simples minas Claymore de fragmentación, se pueden armar ataques sorpresa y desde corta distancia factibles de destruir en tierra una batería antiaérea. O una flota entera de cazas supersónicos.

Incluso los drones que parecen juguetes ya no lo son. Están bajando hasta el absurdo los costos de guerra, y arrojan dudas sobre el futuro de algunos sistemas de armas como el tanque o el avión de combate tripulado, aparatos que reinan desde hace un siglo sobre el campo de batalla, pero que cada son cada vez más complejos y caros.

De modo que no sólo hay que tener drones propios, sino saber detectar y atajar los ajenos, cosas que se aprenden en simultáneo.

Una vez diseñados estos tres nuevos sistemas, el RUAS-160 naval, el radar compacto de apertura sintética y el antidron, todos serán propiedad intelectual de la cartera de Defensa y podrán producirse en serie.

La articulación entre el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, INVAP y organismos como el IAF tratan de resucitar las industrias para la defensa, reactivar la economía y darle vitaminas a la alicaída soberanía nacional.

La participación del IAF, en particular, forma parte de la estrategia de diversificación de inversiones que el organismo emprendió en diciembre de 2019. Dio como resultado económico un incremento importante de su fondo de capitalización.

El apoyo del Instituto a los proyectos desarrollados por INVAP va muy a lo seguro porque la barilochense ahora tiene, como base, el respaldo del FONDEF. Éste no supone cifras fastuosas pero da previsibilidad legal, permite trazar planes y garantiza que vayan saliendo en tiempo y forma, más allá de las dificultades que suponen las tecnologías nuevas. Pero además Las Obligaciones Negociables adquiridas dan un piso sólido -y razonablemente libre de baches bursátiles globales- al pago de retiros y pensiones del personal militar de nuestro país. Es una situación donde todas las partes ganan.

Esta operatoria debutó en 2020, cuando por primera vez en su historia, el IAF otorgó un crédito a FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones) para el desarrollo y fabricación del avión IA-100 «Malvina», una aeronave de entrenamiento primario para darle su «sylabus», más o menos equivalentes a las primeras 100 horas de vuelo, a los cadetes en formación de la Fuerza Aérea. Previsiblemente, la iniciativa fue objetada por Mariano de Vedia desde el diario La Nación, y nuestra respuesta como portal fue ésta.

El Malvina, en desarrollo desde 2015 y ya con un demostrador tecnológico en vuelo, fue discontinuado en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri. Resucitado en 2020, el proyecto avanza hacia un prototipo que deberá cumplir con las homologaciones FAR de aeronavigabilidad civil. Es un aparato moderno, fuerte, el primero de materiales compuestos en nuestra historia aeronáuica, sencillo, de motorización pistonera, bien provisto de aviónica e instrumentación complejas. Pero el precio es muy competitivo en términos mundiales (alrededor de U$ 1 millón por unidad contra los U$ 2,5 millones del único aparato equivalente), básicamente porque en su 80% es una máquina que se construye localmente y en pesos.

Pero además al Malvina se le pueden sacar versiones civiles más baratas para taxi aéreo, avión corporativo y avión escuela de aeroclubes. Lo de apalancar jubilaciones en aviones fue una novedad conceptual, encontró rápida aceptación de los beneficiarios del IAF, y ahora la idea que impulsó el Malvina entre los muchos proyectos de la cordobesa FAdeA se acaba de ampliar a la firma tecnológica barilochense.

INVAP fue creada hace más de 45 años en San Carlos de Bariloche. Sus autoridades suelen decir -y no del todo en broma- que las oficinas en la calle Maipú casi Corrientes, en CABA, son una sucursal. No les falta razón: en Bariloche es donde diseñan y fabrican cosas. Y sucursales de venta y posventa tienen en EEUU, Australia, Arabia Saudita, Holanda y en varios lugares más del mundo.

INVAP ya lleva 22 años como mejor exportador mundial de pequeños reactores nucleares de investigación y o fabricación de radiosótopos médicos, con dos unidades vendidas en Perú (éstas en realidad, como contratista de la Comisión Nacional de Energía Atómica). Pero luego vendió por la propia en Argelia, Egipto, Arabia Saudita, Australia y Holanda. No podría haberlo hecho sin su agilidad legal para compras y contratos de empresa privada, y no le habría dejado tanto rédito a su país y su provincia si no perteneciera al estado de Río Negro como una SE, o Sociedad del Estado.

INVAP pasó las de Caín entre 1983 y 2006, y más acotadamente, entre 2016 y 2020, con tres ocasiones en que pareció que cerraba. Pero hasta ahora, siempre en el último minuto la salva el estado: el estado peruano, el argelino, el egipcio, el australiano, el holandés, la monarquía saudita y siguen las firmas. Porque la firma barilochense gana licitaciones a lo perro, y en general más por calidad que por precio.

Y algunas veces, como en este caso, recibe apoyo del estado de su país.

INVAP está calificada como constructor satelital y socio espacial por la NASA, y hoy por fin está consolidando sus incursiones pasadas en defensa, comunicaciones, energía, seguridad y control de grandes espacios.

Después de varios intentos de la Fuerza Aérea dar de baja el IA-58 Pucará, el avión más exitoso de la vieja Fabrica Militar de Aviones (precursora de la actual FAdeA) y el único que recibió pedidos internacionales por centenares, este Ministerio de Defensa inventó el Pucará Fénix.

De modo que no sólo hay que tener drones propios, sino saber detectar y atajar los ajenos, cosas que se aprenden en simultáneo.

Una vez diseñados estos tres nuevos sistemas, el RUAS-160 naval, el radar compacto de apertura sintética y el antidron, todos serán propiedad intelectual de la cartera de Defensa y podrán producirse en serie.

La articulación entre el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, INVAP y organismos como el IAF tratan de resucitar las industrias para la defensa, reactivar la economía y darle vitaminas a la alicaída soberanía nacional.

La participación del IAF, en particular, forma parte de la estrategia de diversificación de inversiones que el organismo emprendió en diciembre de 2019. Dio como resultado económico un incremento importante de su fondo de capitalización.

El apoyo del Instituto a los proyectos desarrollados por INVAP va muy a lo seguro porque la barilochense ahora tiene, como base, el respaldo del FONDEF. Éste no supone cifras fastuosas pero da previsibilidad legal, permite trazar planes y garantiza que vayan saliendo en tiempo y forma, más allá de las dificultades que suponen las tecnologías nuevas. Pero además Las Obligaciones Negociables adquiridas dan un piso sólido -y razonablemente libre de baches bursátiles globales- al pago de retiros y pensiones del personal militar de nuestro país. Es una situación donde todas las partes ganan.

Esta operatoria debutó en 2020, cuando por primera vez en su historia, el IAF otorgó un crédito a FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones) para el desarrollo y fabricación del avión IA-100 «Malvina», una aeronave de entrenamiento primario para darle su «sylabus», más o menos equivalentes a las primeras 100 horas de vuelo, a los cadetes en formación de la Fuerza Aérea. Previsiblemente, la iniciativa fue objetada por Mariano de Vedia desde el diario La Nación, y nuestra respuesta como portal fue ésta.

El Malvina, en desarrollo desde 2015 y ya con un demostrador tecnológico en vuelo, fue discontinuado en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri. Resucitado en 2020, el proyecto avanza hacia un prototipo que deberá cumplir con las homologaciones FAR de aeronavigabilidad civil. Es un aparato moderno, fuerte, el primero de materiales compuestos en nuestra historia aeronáuica, sencillo, de motorización pistonera, bien provisto de aviónica e instrumentación complejas. Pero el precio es muy competitivo en términos mundiales (alrededor de U$ 1 millón por unidad contra los U$ 2,5 millones del único aparato equivalente), básicamente porque en su 80% es una máquina que se construye localmente y en pesos.

Pero además al Malvina se le pueden sacar versiones civiles más baratas para taxi aéreo, avión corporativo y avión escuela de aeroclubes. Lo de apalancar jubilaciones en aviones fue una novedad conceptual, encontró rápida aceptación de los beneficiarios del IAF, y ahora la idea que impulsó el Malvina entre los muchos proyectos de la cordobesa FAdeA se acaba de ampliar a la firma tecnológica barilochense.

INVAP fue creada hace más de 45 años en San Carlos de Bariloche. Sus autoridades suelen decir -y no del todo en broma- que las oficinas en la calle Maipú casi Corrientes, en CABA, son una sucursal. No les falta razón: en Bariloche es donde diseñan y fabrican cosas. Y sucursales de venta y posventa tienen en EEUU, Australia, Arabia Saudita, Holanda y en varios lugares más del mundo.

INVAP ya lleva 22 años como mejor exportador mundial de pequeños reactores nucleares de investigación y o fabricación de radiosótopos médicos, con dos unidades vendidas en Perú (éstas en realidad, como contratista de la Comisión Nacional de Energía Atómica). Pero luego vendió por la propia en Argelia, Egipto, Arabia Saudita, Australia y Holanda. No podría haberlo hecho sin su agilidad legal para compras y contratos de empresa privada, y no le habría dejado tanto rédito a su país y su provincia si no perteneciera al estado de Río Negro como una SE, o Sociedad del Estado.

INVAP pasó las de Caín entre 1983 y 2006, y más acotadamente, entre 2016 y 2020, con tres ocasiones en que pareció que cerraba. Pero hasta ahora, siempre en el último minuto la salva el estado: el estado peruano, el argelino, el egipcio, el australiano, el holandés, la monarquía saudita y siguen las firmas. Porque la firma barilochense gana licitaciones a lo perro, y en general más por calidad que por precio.

Y algunas veces, como en este caso, recibe apoyo del estado de su país.

INVAP está calificada como constructor satelital y socio espacial por la NASA, y hoy por fin está consolidando sus incursiones pasadas en defensa, comunicaciones, energía, seguridad y control de grandes espacios.

Después de varios intentos de la Fuerza Aérea dar de baja el IA-58 Pucará, el avión más exitoso de la vieja Fabrica Militar de Aviones (precursora de la actual FAdeA) y el único que recibió pedidos internacionales por centenares, este Ministerio de Defensa inventó el Pucará Fénix.

Este nuevo Puca ya no es un simple aparato de ataque a tierra, sino un animal más complejo: un avión todo tiempo para vigilancia de tránsitos aéreos y terrestres, legales, ilegales u hostiles. Es algo así como un AWACS -un centro en vuelo de comando y control-, pero de 2 motores, apto para operar desde pistas de tierra, y de bajo costo operativo.

El Puca Fénix lleva a bordo un primer radar de apertura sintética de INVAP en banda X, sensores electroópticos giroestabilizados hechos por INVAP y FixView, y un «data link» para comunicarse en red y en forma encriptada con otos aviones, radares terrestres y navales, baterías antiaéreas y de artillería, y centros de comando. Todo, «made in Argentina».

La intrusión -aparentemente sistemática y todavía inexplicable- de aviones chilenos en el espacio aéreo del sector argentino de Tierra del Fuego se hizo posible gracias a la instalación de un radar de vigilancia aérea de INVAP en Río Grande, en el Norte de la isla. Antes, no teníamos ni idea del asunto. Esto no cura el problema, pero lo diagnostica. Es un comienzo.

Éste es el 8vo país del planeta por superficie, está lleno de recursos naturales y si todo eso no se puede defender, se pierde. Y no en el sentido simbólico: en el geográfico.

Por suerte también la Argentina tiene recursos humanos calificados, con INVAP como caso testigo límite. Se ha vuelto una demostración práctica de lo que pasa cuando cientificos, tecnólogos y la industria argentina pueden trabajar.

Nos alegra que las Obligaciones Negociables de INVAP se valoren bien y tengan demanda. Una parte de la Argentina sigue apostando por la Argentina.

Este nuevo Puca ya no es un simple aparato de ataque a tierra, sino un animal más complejo: un avión todo tiempo para vigilancia de tránsitos aéreos y terrestres, legales, ilegales u hostiles. Es algo así como un AWACS -un centro en vuelo de comando y control-, pero de 2 motores, apto para operar desde pistas de tierra, y de bajo costo operativo.