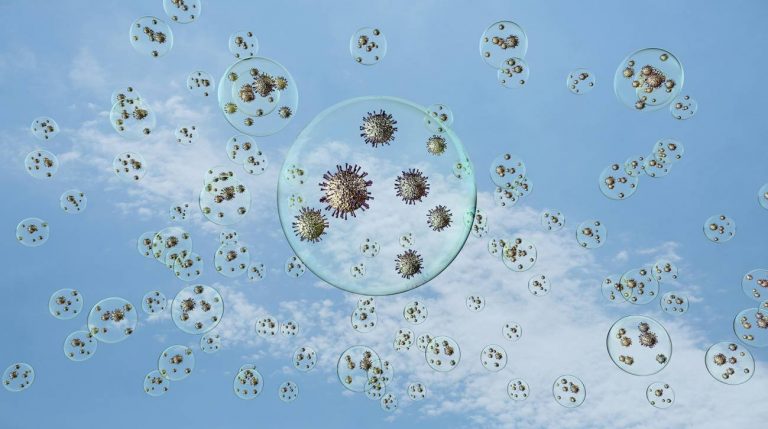

«A la Organización Mundial de la Salud le tomó 2 años reconocer que el covid se transmite por el aire»

Hospitalidad británica: Boris Johnson planea enviar a Ruanda a los inmigrantes «sin papeles»

Gran Bretaña trasladará a Ruanda a los solicitantes de asilo que crucen el Canal de la Mancha. Es el polémico plan de Boris Johnson para enfrentar la inmigración ilegal, que no ha dejado de crecer desde que el país abandonó la Unión Europea. Sólo el año pasado más de 28.000 personas cruzaron ilegalmente el canal.

El Gobierno de Johnson ha anunciado varias medidas para desmantelar las redes de tráfico de personas. Entre ellas, que la Marina patrulle la costa británica. La Royal Navy asumirá el control de las aguas territoriales del Canal, situado entre Francia e Inglaterra. Habrá vigilancia aérea, personal militar, helicópteros y drones, a fin de enviar un «mensaje claro» a los traficantes de personas de que, si arriesgan la vida de los que buscan refugio, afrontan penas de prisión. El político conservador defendió la necesidad de tomar medidas para combatir a los «viles traficantes de personas» que convierten las aguas del Canal de la Mancha en un «cementerio», si bien adelantó que este plan no entrará en vigor de forma inmediata. La medida debe ser aprobada por el Parlamento. «Cualquier persona que entre ilegalmente en el Reino Unido, así como los que hayan llegado ilegalmente desde el 1 de enero, podrán ser ahora reubicados en Ruanda», ha anunciado el Primer Ministro. Ésta ha sido su medida más polémica, consistente en trasladar a hombres solos y hacerlos esperar allí mientras se tramita su solicitud de asilo. La medida fue repudiada por la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, que denunció que las personas que huyen de la guerra “no deben ser comercializadas como mercancías y trasladadas al extranjero para su procesamiento». (Esta propuesta tiene asociaciones que quizás Boris Johnson no tuvo en cuenta: justamente en Ruanda se dio uno de los últimos genocidios del siglo XX: un intento de exterminio de la población Tutsi por parte del gobierno hegemónico Hutu de Ruanda en 1994. Se calcula que entre 500.000 y 1.000.000 de personas fueron asesinadas).

(Esta propuesta tiene asociaciones que quizás Boris Johnson no tuvo en cuenta: justamente en Ruanda se dio uno de los últimos genocidios del siglo XX: un intento de exterminio de la población Tutsi por parte del gobierno hegemónico Hutu de Ruanda en 1994. Se calcula que entre 500.000 y 1.000.000 de personas fueron asesinadas). La dolarización: una propuesta que aparece en las crisis. Y que conduce a una crisis peor e irreversible

«Con una suba del índice de precios al consumidor de más del 15% en el primer trimestre y un piso de 60% para 2022, florecen las propuestas de adoptar al dólar como atajo “disruptivo” para terminar con la inflación.

En su versión clásica, que consiste en el reemplazo de los pesos por dólares, la prédica dolarizadora suele pasar por alto algunos detalles. Entre ellos, los costos iniciales asociados a un tipo de cambio de convertibilidad que, a precios de hoy, sería de al menos $ 600 por dólar, la paridad que surge de dividir la base monetaria (hoy en $3,7 billones) por las reservas netas propias (US$ 6.100 millones después del desembolso del FMI). De hecho, el tipo de cambio de arranque sería mayor, si tomamos en cuenta que el BCRA debería guardar un importante colchón de reservas para prevenir corridas en un sistema bancario dolarizado de prepo (hoy hay $ 5 billones adicionales de deuda del Banco Central que respaldan casi el 50% de los depósitos privados en pesos). Como infiere Domingo Cavallo en un reciente informe, es probable que quienes proponen esta dolarización se imaginen implementándola después de una hiperinflación que licúe el stock de pesos, similar a la que precedió a la convertibilidad en 1991. En otras palabras, estaríamos hablando de un plan para bajar la inflación que, paradójicamente, precisa una hiper como condición de partida. Dicho plan supone además que no habría espiral distributiva (a diferencia del Rodrigazo de 1975, cuando las demandas salariales fueron inmediatas tras la duplicación del dólar y las tarifas) y que la crisis obligará al país a avanzar en las reformas estructurales pendientes. La dolarización tiene otras dudosas virtudes. Por ejemplo, requiere la conversión forzosa -y consecuente licuación- de los títulos en pesos a un tipo de cambio artificialmente alto. Es cierto que el grueso del ahorro de los argentinos elude la moneda nacional y, en su mayoría, el sistema financiero local. Pero los activos en pesos son hoy, cepo mediante, la única alternativa a la inflación para financiar el déficit fiscal, y el destino de gran parte de los pesos acorralados donde se refugian el capital de trabajo de las empresas y el ahorro de los hogares de ingresos medios y bajos. Grandes esperanzas En sus promesas, la dolarización no difiere mucho de la convertibilidad: un freno a la inercia inflacionaria al “dinamitar al BCRA” y cortar el financiamiento monetario. Supone que, tirando al río la llave, el Tesoro se vería obligado a cerrar las cuentas fiscales con un realineamiento automático de precios relativos (tras el fogonazo inflacionario). De nuevo, la historia siembra dudas sobre estas aspiraciones. Recordemos que la convertibilidad tuvo éxito en sus primeros cinco años en parte gracias a que el Plan Bonex reestructuró antes la deuda en pesos del Banco Central (lo que hoy son las Leliq) y consecuentemente los depósitos, el plan Brady reestructuró con bonos la deuda externa, el país hizo un ajuste fiscal acompañado de reformas -discutidas, pero no por ello menos profundas– que apuntalaron la competitividad, y el dólar se debilitó globalmente, compensando la inflación (en dólares) del 60% acumulada por inercia en los primeros dos años. Y que el 1 a 1 perdió su gracia en sus segundos cinco años cuando cambiamos prudencia fiscal por deuda externa, minutos antes de que el fortalecimiento global del dólar terminara de cortarle las piernas al «milagro argentino». Más al punto de esta nota, recordemos por último que, ya sin acceso al mercado y sin un Banco Central que lo financiara, fue el mismo Tesoro el que imprimió pesos bajo otro nombre (Lecop) demostrando, como si hiciera falta, que la disciplina no se impone por ley. Sin retorno Tal vez aquí radique la principal diferencia entre la convertibilidad y la dolarización oficial: pesificar contratos es difícil y cuestionable, pero posible; pesificar el circulante en el bolsillo (que de eso se trata dar marchas atrás con la dolarización oficial) es virtualmente imposible. Los únicos dos países que dolarizaron oficialmente después de la caída de Bretton Woods en los 70 fueron El Salvador (en tiempos normales) y Ecuador (en medio de una crisis cambiaria). Ambos países lo hicieron después de que el FMI incluyera a fines de los 90 a la convertibilidad dentro de la caja de herramientas de la ortodoxia y poco antes de que la crisis argentina modificara radicalmente la manera en que pensamos la política cambiara en el mundo en desarrollo. Casi inmediatamente, ambos países comenzaron a sondear caminos de salida. Pero la dolarización –y sus consecuencias– son virtualmente irreversibles: aun haciendo los deberes, los países quedan atados a los shocks externos (el precio del crudo, la competencia china, el ciclo financiero mundial) sin capacidad para amortiguarlos. El problema de quemar las naves, se sabe, es que a veces toca volver nadando. La dolarización real En paralelo al debate de la dolarización oficial, surge una variante blanda: la de hacer del dólar una moneda de curso legal que compita con el peso. Es decir, que los salarios, los precios de bienes y servicios y los impuestos puedan ser denominados (y su pago sea exigible) en dólares. Así, se trataría de sumar, a la actual dolarización de ahorros, la adopción del dólar como medio de pago y unidad de cuenta: la dolarización de la economía real. De nuevo, sus promotores enfatizan las promesas y minimizan los riesgos. Es cierto que la dolarización real reduce los costos de transacción y los riesgos de licuación, pero pensar que un cambio de moneda disparará una repatriación de ahorros dolarizados que apuntale el crecimiento, aun tras una eventual eliminación del cepo, luce tan optimista como esperar que un simple cambio de gobierno atraiga una lluvia de inversiones no financieras. Del lado de los riesgos, la competencia con el dólar complica la política monetaria. Inflación y devaluación se vuelven profecías autocumplidas: la expectativa de devaluación dispararía una sustitución de pesos por dólares que a su vez recortaría la demanda de pesos alimentando la inflación (y convalidando la expectativa). Para mitigar este problema, sus promotores suelen proponer la dolarización de depósitos y préstamos bancarios, lo que introduce un segundo riesgo: la fragilidad del sistema bancario. La salida traumática de la convertibilidad, cuando salieron 20% de los depósitos de los bancos y el BCRA se quedó sin reservas, debería hacernos reflexionar. Aquella corrida de 2001 fue alimentada por el temor a que una devaluación volviera incobrable los préstamos en dólares a deudores con ingresos en pesos, llevando a una quiebra generalizada del sistema o a una pesificación compulsiva para evitarla (de nuevo, convalidada en los hechos). De hecho, fue precisamente la restricción a intermediar los dólares en los bancos lo que nos permitió enfrentar dos episodios de estrés financiero sin una crisis bancaria: en 2012, cuando el kirchnerismo puso el cepo y salieron la mitad de los depósitos en dólares, y en 2019, cuando después de las PASO el retiro de depósitos en dólares superó el 60%. Sería paradójico que la eliminación de esta restricción, impuesta a principios de 2002 y una de las pocas políticas de estado que trascendió a la grieta, sea uno de los ingredientes de un futuro plan de estabilización. Riesgo de accidente La dolarización, en sus dos variantes, conlleva un riesgo adicional: la implosión del mercado de capitales en pesos, el único canal de crédito en el marco de un programa con el FMI que requiere 2% del PBI de financiamiento adicional por año que se montan sobre un stock en manos del mercado de 7% en su mayor parte indexado y a menos de un año. El debate dolarizador es un tiro por debajo de la línea de flotación de este mercado, tal vez nuestra única chance de estabilizar el peso sin un chaleco de fuerza irreversible. Las razones son claras: los bonos en dólares valen 30 centavos y asumen una nueva reprogramación; los bonos (y los depósitos) en pesos valen 100 y asumen que, en caso de urgencia, se pagan (aun a costo de una licuación inicial). Así, cualquier indicio de conversión a dólares de sus ahorros en pesos, lejos de gratificar a su tenedor con una moneda fuerte, lo espanta con el fantasma de un tratamiento similar al recibido por otros activos dolarizados: el default (llámese Bonex, corralón o reperfilamiento), contribuyendo indirectamente al escenario de crisis. La consolidación fiscal, el ordenamiento de los precios relativos y la reducción de la brecha cambiaria son la base de un programa de estabilización que conlleva costos, que no se produce por arte de magia soltando todas las variables y volviendo a romper contratos. Una nueva crisis es evitable y ciertamente no es un punto de partida deseable para estabilizar la economía, condición necesaria para volver a crecer. Y después de una crisis que ya lleva cuatro años, y un estancamiento de la economía que supera los diez, la sociedad argentina no debería ser sometida a un nuevo experimento.»Eduardo Levy Yeyati y Marina Dal Poggetto

Comentario de AgendAR:

Los argumentos de estos dos economistas son sólidos, y su nivel como profesionales es excelente. Pero en este trabajo no se contempla un fenómeno social en curso desde hace varias décadas en nuestro país: una paulatina dolarización de hecho. Como señalamos, no es nuevo: hace mucho tiempo que las propiedades inmuebles se cotizan -y se compran y venden- en dólares. Esto se ha ido extendiendo a otros bienes y servicios de alto valor. No hay que pensar que el peso está hoy en riesgo de ser dejado de lado. La inmensa mayoría de los sueldos, y los movimientos de fondos de los bancos y las grandes empresas, son en pesos. Como la mayor parte de las importaciones y las exportaciones se hacen con el dólar oficial. Pero, también como sucede en el comercio exterior, la sola existencia de una economía más o menos informal dolarizada de hecho, influye en el conjunto de la economía real. Técnicos del nivel de Levy Yeyati y Dal Poggetto deben tomarlo en cuenta. La estabilización del valor de nuestra moneda es el único medio para evitar que continúe y se profundice la dolarización «de hecho» que vivimos. Que tiene todas las consecuencias negativas que aquí se señalan.Enrique Breccia, el talentoso artista argentino con ideas «políticamente incorrectas»

ooooo

A fines de marzo pasado, Enrique Breccia fue el invitado de honor del “Marzo de cómics” de Aragón; poco después, el 9 de abril, en Villa Pisani, un Museo Nacional veneciano, se presentó un libro suyo y se inauguró una muestra con sus originales. Guillermo del Toro ha adquirido varias obras de Breccia para decorar las paredes de su casa y tiene en carpeta un proyecto de film para cuya ambientación espera contar con su colaboración. Un interés y una admiración que no tienen el mismo correlato en nuestro país.

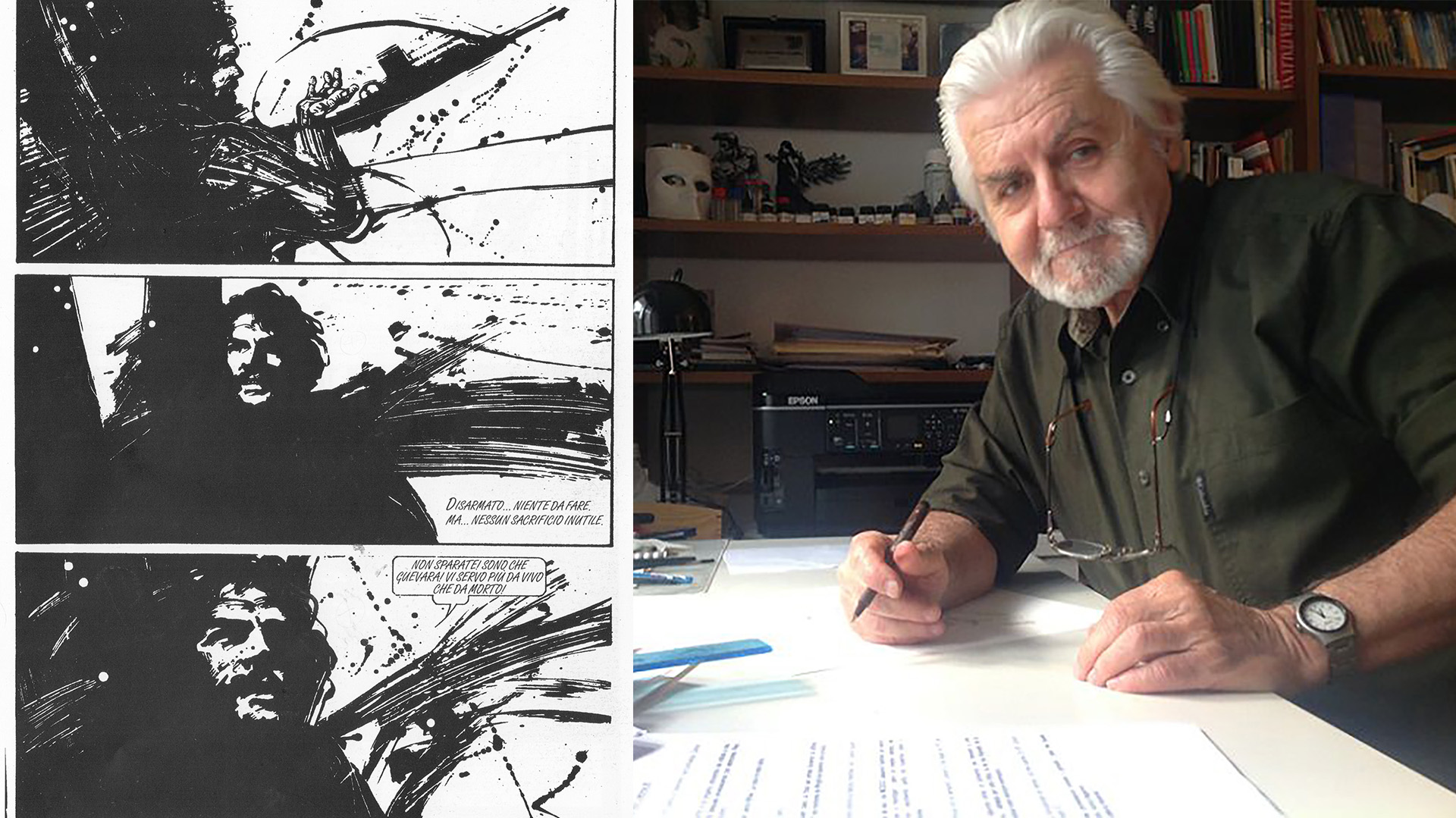

Lo más llamativo de la entrevista abierta que dos críticos españoles le hicieron a Enrique Breccia en Zaragoza en la 4° jornada del Mes de Marzo de Cómic de Aragón es la exaltada admiración hacia el artista argentino y el detallado conocimiento de toda su obra que exhibieron ambos especialistas.

Enrique Breccia (centro) entrevistado por Juan Royo Abenia y Ángel Fernández el 29 de marzo pasado en Zaragoza

Enrique Breccia (centro) entrevistado por Juan Royo Abenia y Ángel Fernández el 29 de marzo pasado en ZaragozaUno de los entrevistadores, Juan Royo Abenia, contó que en un Salón del Cómic de Barcelona había hecho 4 horas de cola para conseguir la firma de Breccia y no lo logró de tanta gente que había buscando lo mismo, por lo que tuvo que volver al día siguiente. Hoy es amigo del dibujante argentino y lo ha entrevistado varias veces. “Vemos la vida de forma muy parecida”, dice orgulloso.

Del público presente en la charla, evidentemente también muy informado, surgió la extrañeza por el hecho de que la obra de Enrique Breccia de los últimos años es casi desconocida en la Argentina y qué sentimiento le produce eso a él. “Dolor, mucho dolor. Yo estoy ninguneado -no voy a decir cancelado-, en Argentina me ningunean y yo lo lamento tanto porque amo entrañablemente a mi país”, respondió Enrique Breccia que desde 2012 está radicado en Italia.

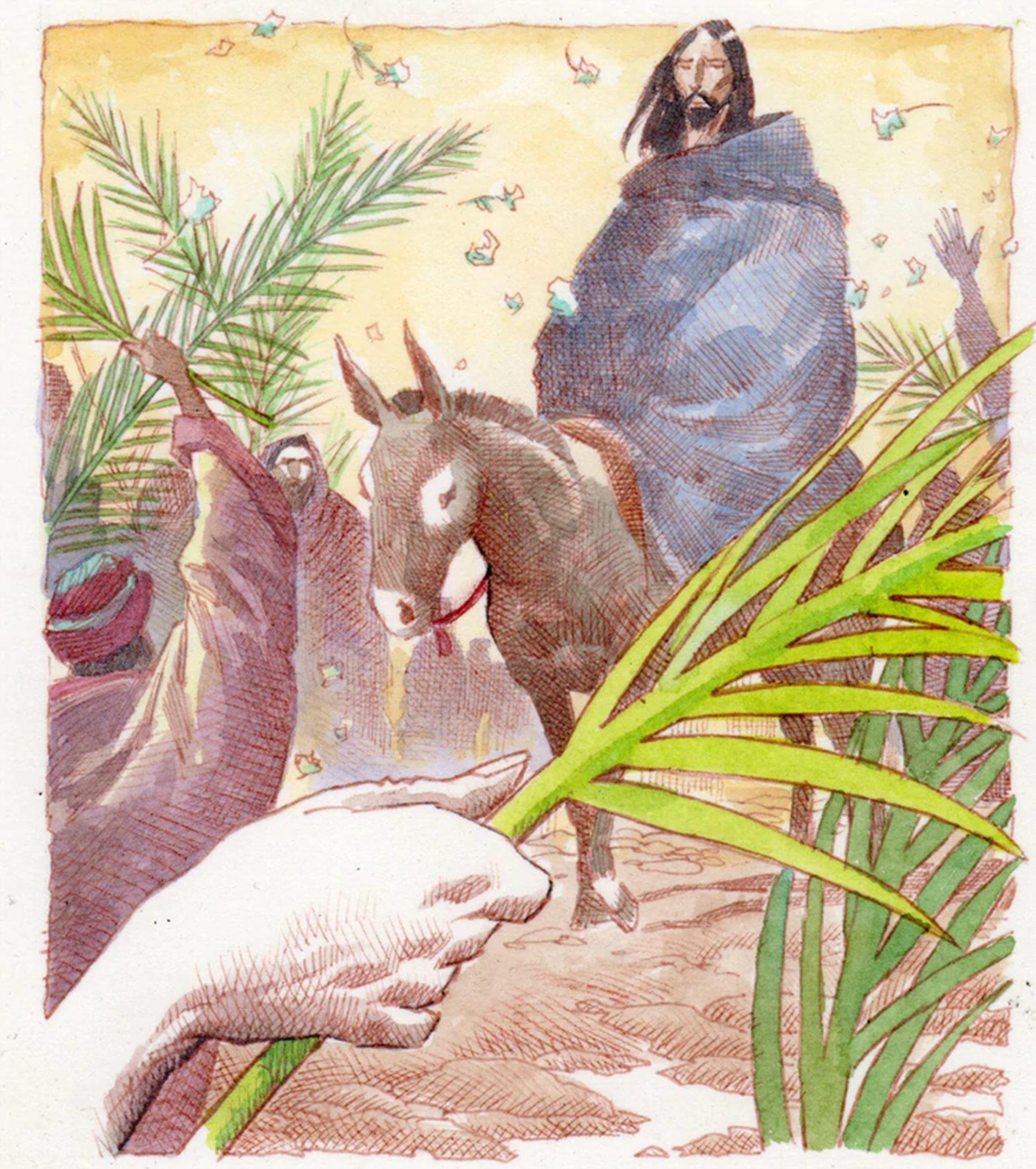

El Domingo de Ramos, según Enrique Breccia

El Domingo de Ramos, según Enrique BrecciaRecientemente, el cineasta mexicano Guillermo del Toro dijo ser admirador de la historieta argentina y entre sus exponentes preferidos nombró a “Breccia”; la prensa argentina se apuró a aclarar entre paréntesis (Alberto), cuando el director se estaba refiriendo a Enrique y no a su padre, Alberto Breccia.

“77 pirulos y nadie sabe quién es Enrique Breccia en Argentina”, lamenta un amigo que lo conoce bien.

Divismo cero e incorrección política son dos factores que explican en parte esta injusticia. En la charla con los españoles, Breccia dirá que era feliz cuando vivía de amaestrar caballos, porque “no tenía que dibujar”. “He trabajado durante largos períodos en el campo y estaba muy contento, porque me ganaba la vida con los peones y a caballo, y porque no tenía que dibujar. No soy un dibujante químicamente puro, que si me sacan de la historieta languidezco y muero”, dijo.

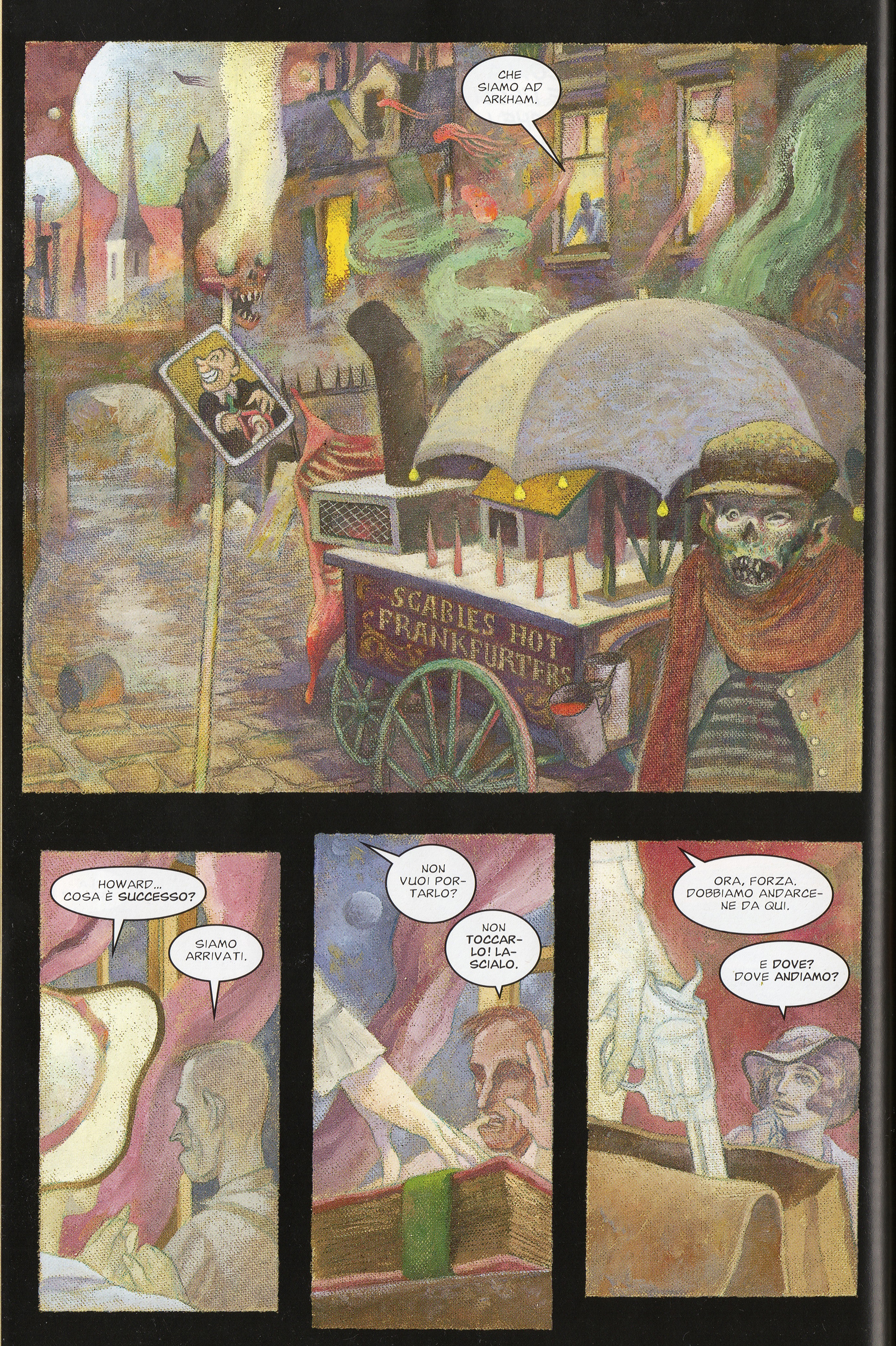

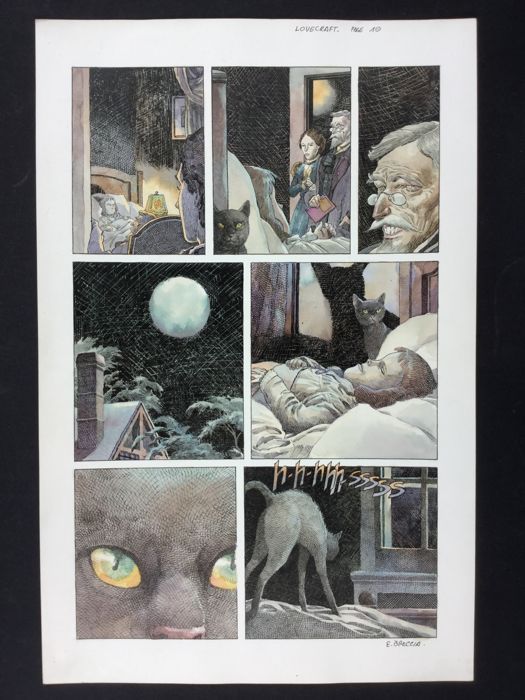

Uno de los originales de «Lovecraft», comprado por Guillermo del Toro

Uno de los originales de «Lovecraft», comprado por Guillermo del Toro“Con lo maestro que es, con lo importante que es, lo mismo tiene de humilde, que casi le da pudor que la gente se le acerque a saludar, a pedir autógrafos, como le pasa cuando lo reconocen como ese gran autor del cómic moderno que es”, lo describió Royo Abenia en su presentación.

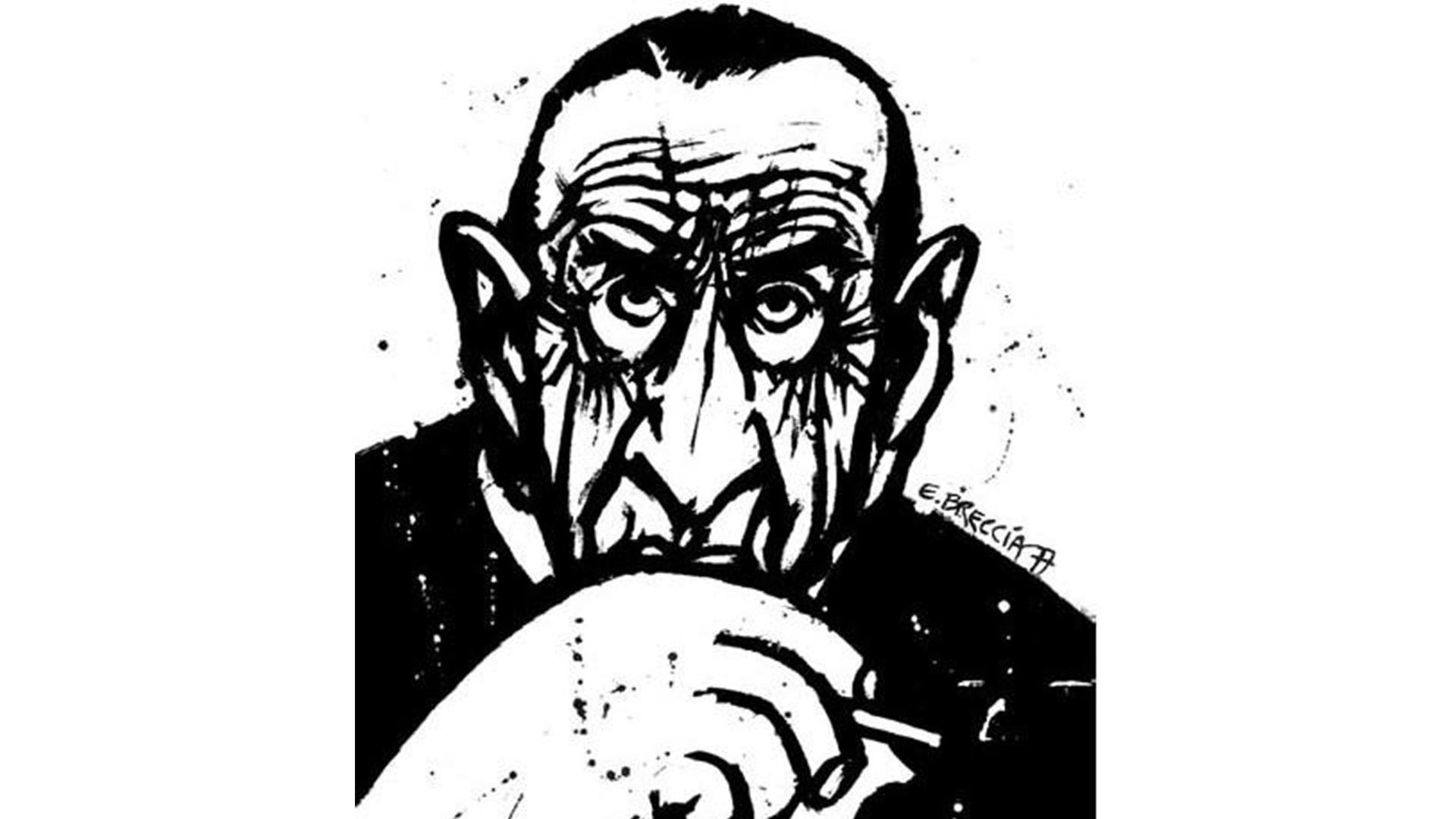

“No tengo estudios académicos de ningún tipo”, respondió Breccia, cuando le preguntaron por sus comienzos. En el principio fue el grabado en madera y por eso su Vida del Che, esa obra que compartió con su padre, Alberto Breccia, en base a guion de Héctor Oesterheld, tiene la estética de contrastes en blanco y negro de la xilografía que, como él explica en la entrevista en Zaragoza, resultó la más apropiada para describir esa última etapa sacrificial de Guevara.

El Che en Bolivia. Enrique Breccia

El Che en Bolivia. Enrique BrecciaCualquiera que hubiese ilustrado la vida del Che en 1968 seguramente haría alarde de ello o se dejaría lisonjear, pero él prefiere decir: “No fue un hecho revolucionario sino un simple trabajo por encargo…”

En la edición de este año de Marzo de Cómic, un evento organizado por la Fundación Caja Rural de Aragón para “contribuir a la divulgación del cómic como medio artístico y reivindicar su papel social”, fueron homenajeados cuatro representantes de este arte, uno por semana. La primera jornada fue el turno de la historieta estadounidense, la segunda, de la europea, la tercera, del manga y el cómic japonés, y la cuarta, el 29 de marzo pasado, “día dedicado a los grandes autores”, tuvo a Enrique Breccia como protagonista.

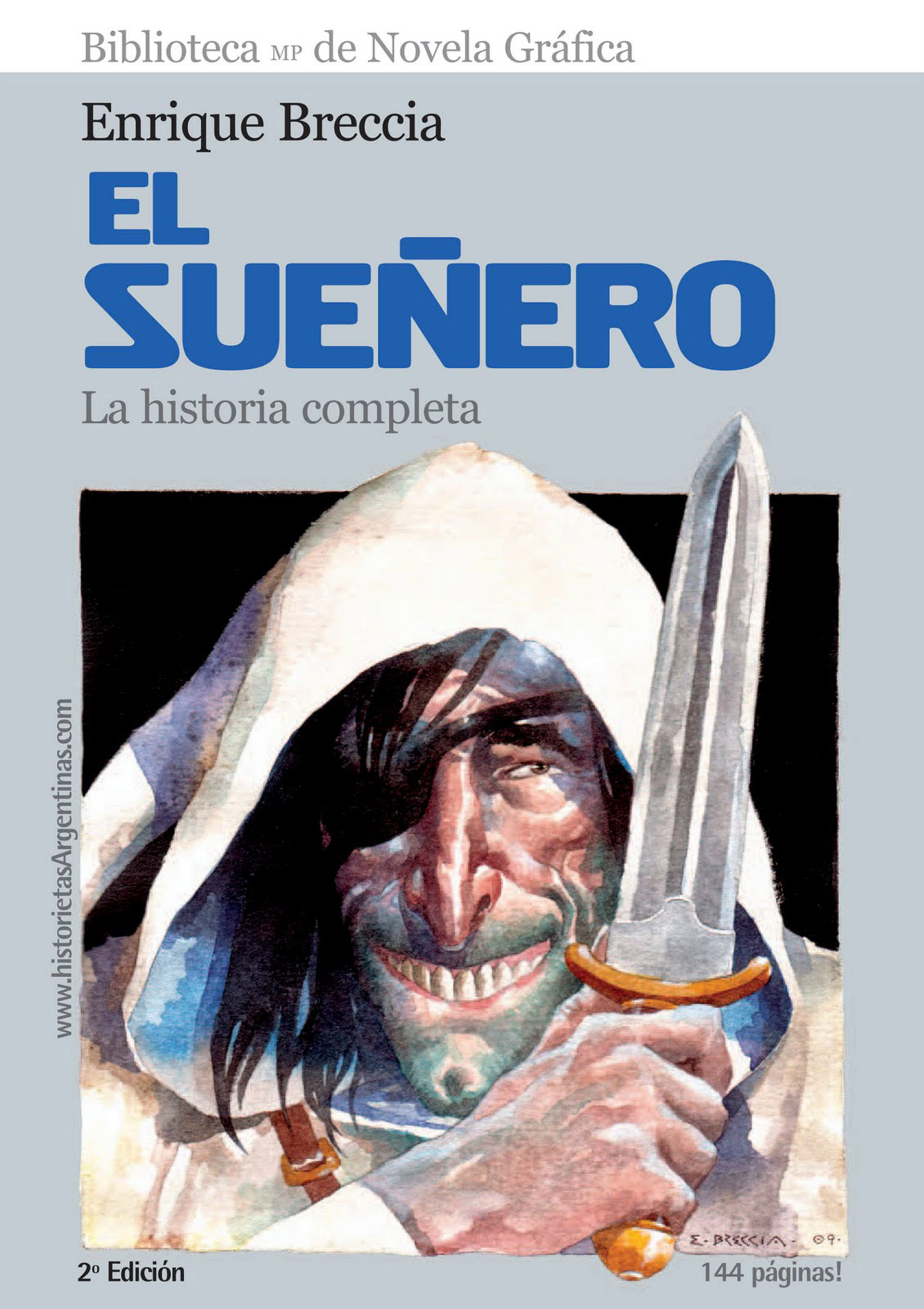

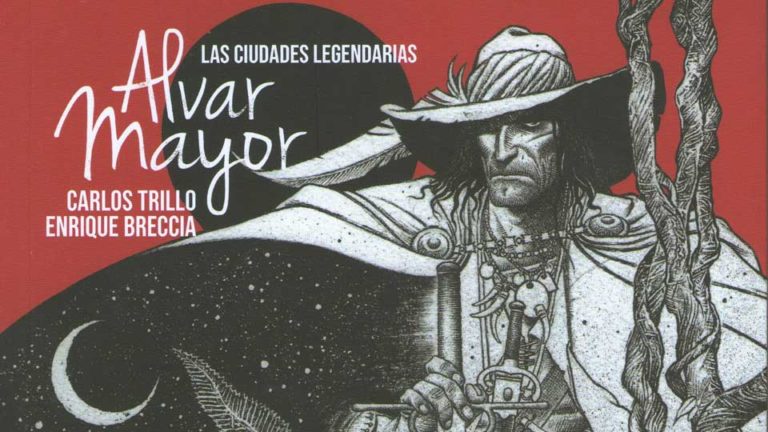

“Este ilustrador, pintor e historietista argentino, hijo de Alberto Breccia, es reconocido mundialmente en el ámbito de la historieta por obras como Alvar Mayor, El Sueñero o El Señor de los Halcones -decía la presentación oficial-. Se trata, posiblemente, de uno de los mayores talentos vivos de la historia del cómic”.

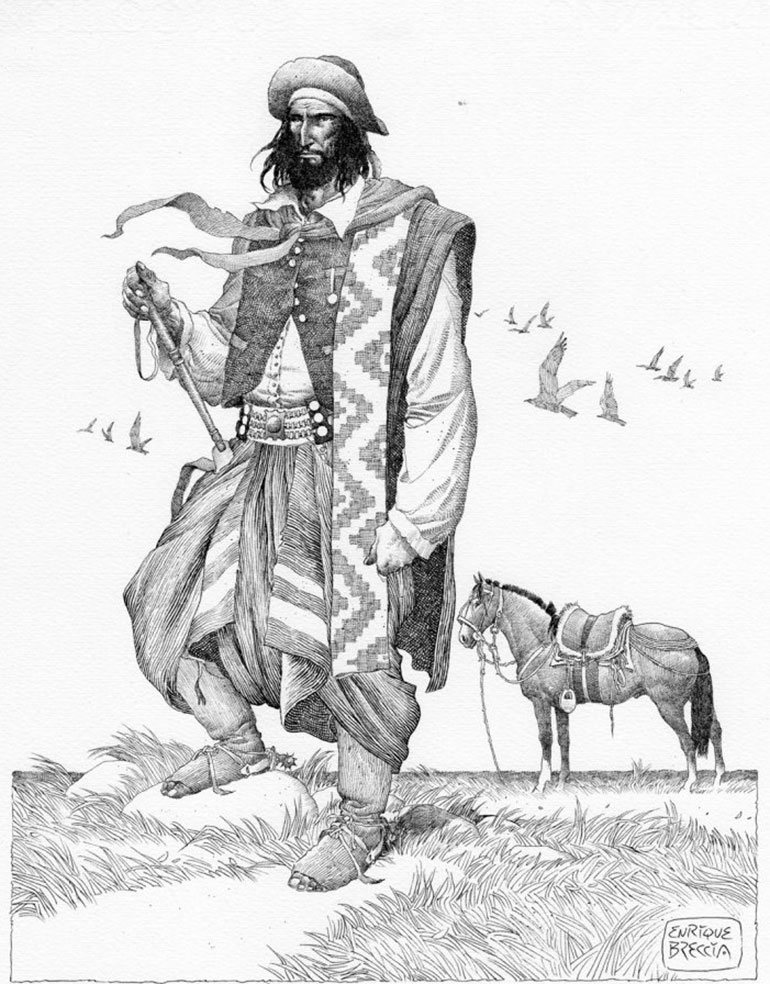

El Sueñero, uno de las grandes creaciones de Enrique Breccia, con guion propio y un personaje icónico

El Sueñero, uno de las grandes creaciones de Enrique Breccia, con guion propio y un personaje icónicoEn cuanto a la incorrección política, Breccia rema contra la corriente, contra “la moda del posmodernismo líquido que vivimos -dice- que busca deliberadamente lo vulgar”.

Interrogado sobre la cancelación, la califica de “terriblemente negativa”. “Tiene un objetivo claramente político, es un intento de distraer de las verdaderas luchas que aún deben darse, sobre todo en el terreno de la justicia social”, sostiene. Esas luchas, dice, las deben encarnar los pueblos, y sobre todo los jóvenes, pero “se los está distrayendo con todas esas tonterías de las teorías de género, del veganismo… que son temas menores pero que a las élites les funciona porque no las cuestionan”.

La primera misa en futuro suelo argentino en 1521. Expedición de Magallanes.

La primera misa en futuro suelo argentino en 1521. Expedición de Magallanes.“Ellos siguen haciendo sus negocios tranquilos mientras millones de militantes, que dicen combatirlas, son idiotas útiles de esas mismas élites”, agrega. “Es activismo de salón -afirma-, militancia sin riesgo: creen que diciendo todes están haciendo la revolución…¿qué más quiere la elite mundial?”

En la entrevista, Breccia anuncia que su próximo trabajo será sobre Magallanes, personaje que admira: “Creo que el descubrimiento y colonización de América es la empresa más grandiosa de la historia, infinitamente más importante que la llegada del hombre a la luna”. Pero, advierte, “España soporta la mayor fake news para desmerecer esa obra, el invento del genocidio denunciado por los anglosajones que en América del Norte exterminaron a todos los indios”.

Así retrató Enrique Breccia a su padre, Alberto Breccia

Así retrató Enrique Breccia a su padre, Alberto Breccia“Fíjense que a los que fueron a Norteamérica se los llama colonos, en cambio a los españoles se les dice conquistadores, genocidas”, ironiza. “El indigenismo no defiende los derechos de los indígenas; es una herramienta de fragmentación. Porque el problema (de nuestros países) no es racial sino social. El criollo pobre también padece injusticia”, sentencia.

¿Su asignatura pendiente? “El Martín Fierro, es el libro capital de la literatura argentina y en algún momento antes de morirme lo voy a hacer”. Y explica: “Soy un criollo, un gaucho: es un modo de ver la vida, un sistema de valores muy ligado a la tierra, y a todo aquello que se quiere borrar: las tradiciones y la historia”.

El Martín Fierro, la asignatura pendiente de Enrique Breccia

El Martín Fierro, la asignatura pendiente de Enrique BrecciaPoco después del homenaje en Zaragoza, fue el turno de Venecia. El 9 de abril, en el Museo Nacional Villa Pisani en la localidad de Stra, región del Véneto, se presentó un libro y se estrenó una muestra de Enrique Breccia. La Villa es un palacio construido a principios del 1700 por los Pisani, una familia encumbrada de Venecia. En 1807, lo compró Napoleón Bonaparte. Desde 1884 es un museo nacional.

Esta es la primera vez que la Villa Pisani abre sus puertas a la historieta con la exposición de 19 dibujos originales y la presentación del libro Enrique Breccia Viaje a Venecia, publicado en ocasión de los 1600 años de la ciudad de los canales. El libro es resultado de un proyecto conjunto entre la asociación cultural VeneziaComix, la editorial veneciana Remer Comics y el Municipio de Venecia.

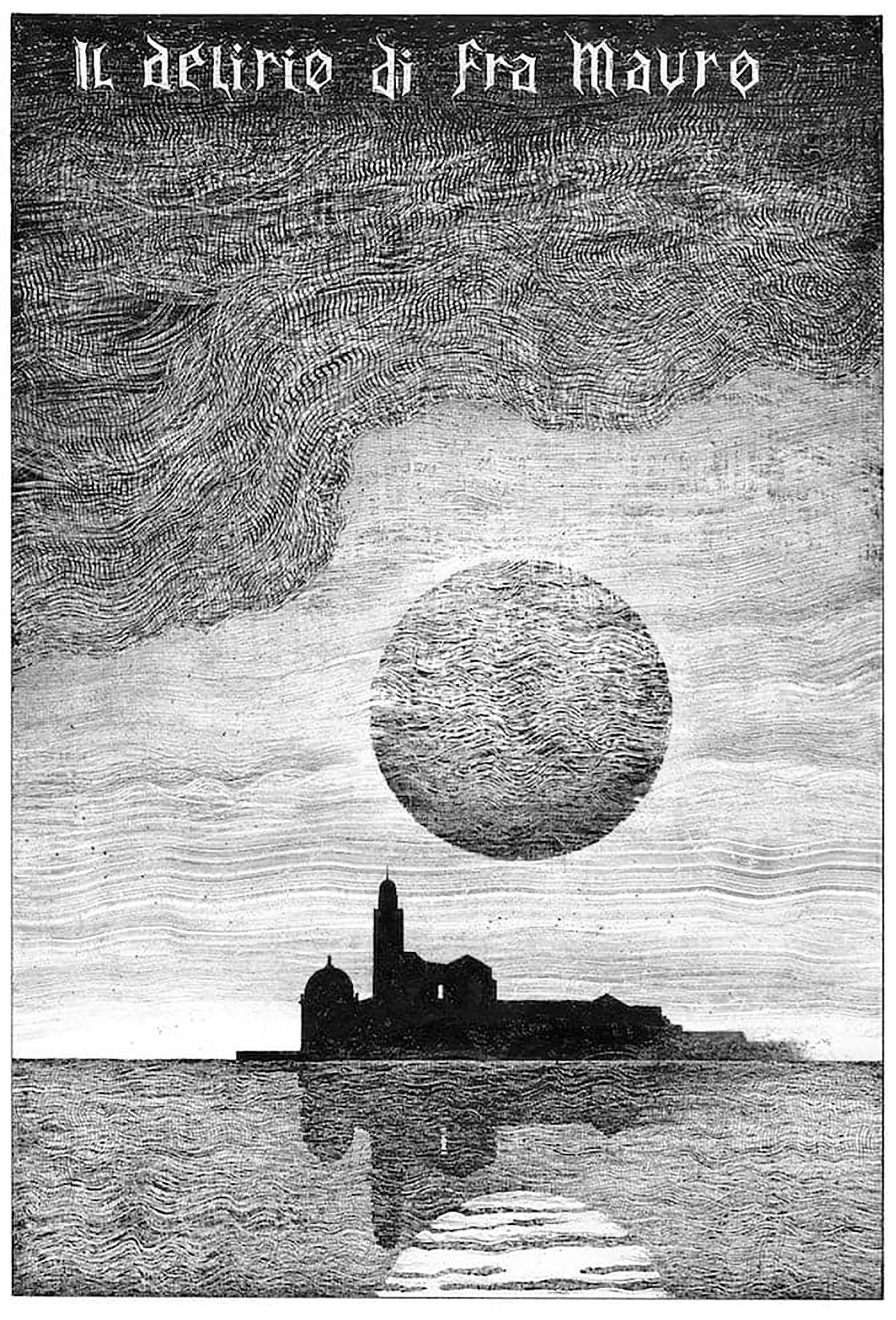

El libro contiene tres historias, con guión de Bárbara Pilon: dos historietas de 6 páginas cada una y un cuento con 6 ilustraciones. La primera, El delirio de Fra Mauro, es la historia de un fraile del siglo XV que, desde su claustro y casi sin haber viajado, hizo el primer mapa de Europa. ¿Quién le dicta esos conocimientos?, se pregunta. ¿Dios o el diablo? La segunda es una fábula sobre el último día de vida de un pescador de “moeche”, el cangrejo de la laguna veneciana. La tercera no tiene formato de historieta: son 6 ilustraciones sobre el viaje del navegante Pietro Guerini (s.XV) que naufragó y llegó por casualidad a la isla noruega de Rost donde pescan y preparan el bacalao seco que hoy es uno de los platos típicos de Venecia.

Ilustración de una de las tres historias del libro homenaje de Enrique Breccia a la ciudad de Venecia

Ilustración de una de las tres historias del libro homenaje de Enrique Breccia a la ciudad de VeneciaEn síntesis, “tres historias que interpretan a la ciudad de Venecia entre realidad, historia, sueño y fantasía”, dice la presentación oficial, que anuncia que de este modo, Enrique Breccia, “maestro de la historieta argentina realiza un doble homenaje a la ciudad”: con la presentación de su última obra y la inauguración de la muestra, que estará abierta hasta el 8 de mayo.

El frente de la Villa Pisani con el anuncio de la exposición de Enrique Breccia

El frente de la Villa Pisani con el anuncio de la exposición de Enrique Breccia“Además de su originalidad, que la vuelve única en el mundo, siempre me ha impactado el enorme peso de su herencia histórica como puerta entre Oriente y Occidente”, dijo Breccia en referencia a Venecia. “Las historias que componen el volumen están dedicadas a protagonistas de la historia veneciana. Son páginas muy trabajadas y que han llevado tiempo, no solo para diseñarlas sino sobre todo para tratar de reflejar estados de ánimo. En las tres historias, hay un profundo sentido poético y humanístico que representa un verdadero desafío para la interpretación gráfica. Eso me ha gratificado y estimulado muchísimo”, explicó.

Después de La vida del Che, Breccia trabajó durante 7 años para la editorial inglesa Fleetway bajo el seudónimo Norberto Buscaglia. El motivo por el cual usó un alias es desopilante. Cuando presentó sus primeros dibujos para esa casa editorial en la que ya trabajaba su padre, el editor se los rechazó, sugiriéndole que se dedicara a otra cosa: lo suyo no era el dibujo, le espetó.

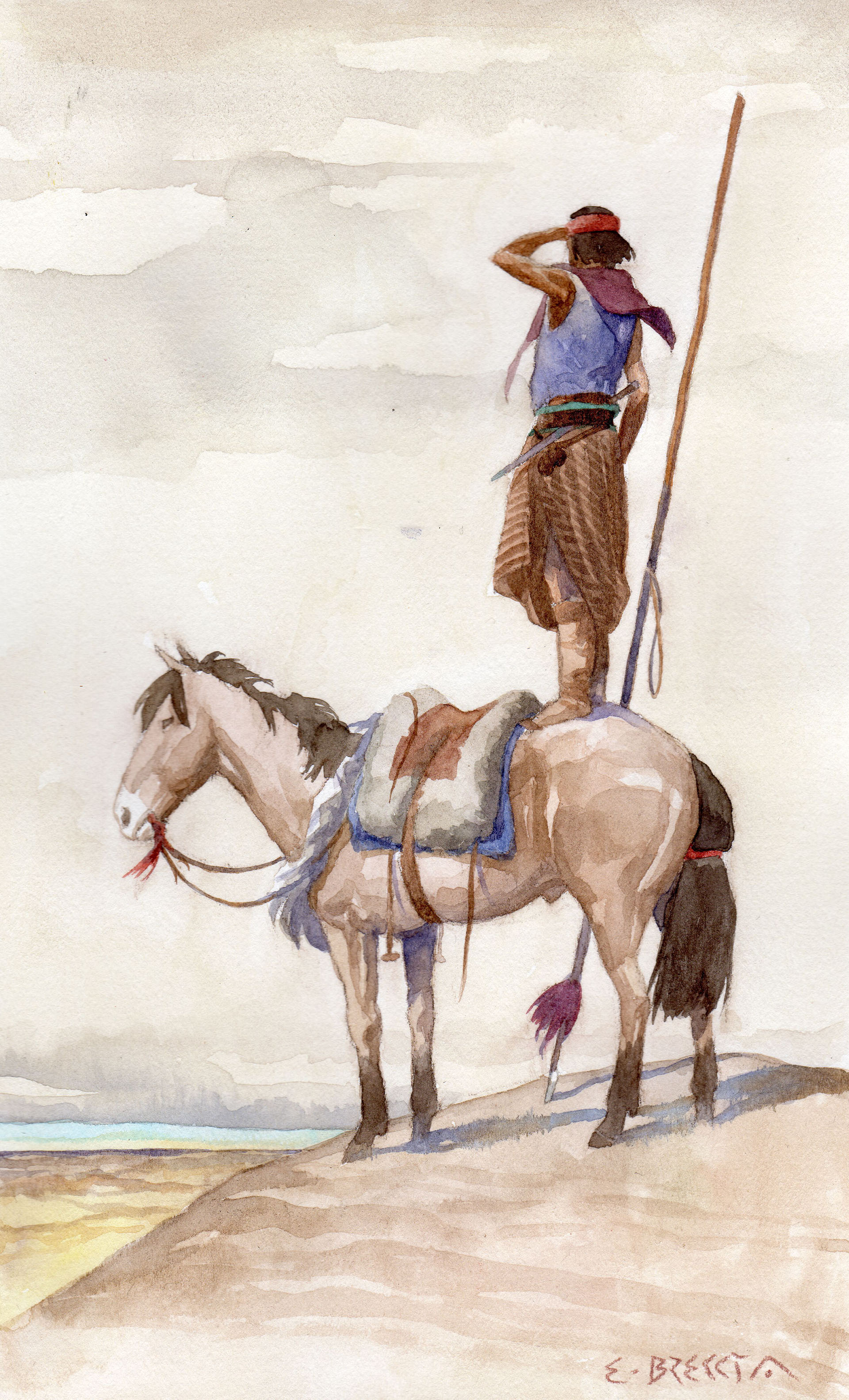

Bombero pampa, por Enrique Breccia

Bombero pampa, por Enrique Breccia“Estoy muy agradecido a Dios que me dio facilidad para cambiar de estilo”, dice Breccia, porque ante aquel rechazo y como verdaderamente necesitaba trabajar, presentó otras 6 páginas de un estilo completamente distinto y aduciendo que eran de un amigo.

En resumen, el “amigo” fue contratado de inmediato –”esto sí es historieta”, le dijeron– y el engaño duró 7 años. Su cuñado, Norberto Buscaglia, puso la cara ante la editorial.

Lo gracioso fue que, cuando Breccia presentó Alvar Mayor en otra editorial lo acusaron de estar plagiando a Norberto Buscaglia. “Ahí murió Buscaglia artísticamente y nació Enrique Breccia”, recuerda, entre risas.

En Italia, su trabajo más conocido es el que hizo en colaboración con el guionista Carlos Trillo: El Buen Dios, Alvar Mayor, El Peregrino de la Estrella, el surrealista Los Viajes del Marco Mono y El Reino del Azul. En 1983, realizó Ibáñez, con guion de Robin Wood, y al año siguiente El SueñeroyEl Cazador del Tiempo, ambos con guion propio.

También adaptó a la historieta varias novelas clásicas como La isla del tesoro y Moby Dick. En 1987, vino otra adaptación, Lope de Aguirre.

A partir del 2000 trabajó para editoriales estadounidenses: hizo X-Force para la Marvel, y Batman Gotham Knights para la DC Comics.

En 2002, para Vértigo, fue Lovecraft, la vida en historieta del escritor H. P. Lovecraft con guion de Hans Rodionoff, uno de sus trabajos más admirados. Y luego también ilustró la novela En las montañas de la locura, de Lovecraft.

Una página de Lovecraft

Una página de LovecraftAdemás, fue el dibujante principal de Swamp Thing, serie en la que trabajó de 2005 a 2007.

En 2010, para la editorial francesa Delcourt, hizo la saga Les Sentinelles, cuyo protagonista era una suerte de Robocop en la Primera Guerra Mundial, en base a un guion del género llamado de “retro-ciencia ficción”. De este trabajo, la crítica francesa subrayó de modo unánime la expresividad y el realismo del dibujo que mostraba todo el horror de los combates. Y destacó la detalladísima reconstrucción de época, resultado de un trabajo documental que en ese entonces Breccia hacía desde su casa en un pueblo de la costa bonaerense.

Les Sentinelles, la saga de retro-ciencia ficción, ambientada en la Primera Guerra Mundial

Les Sentinelles, la saga de retro-ciencia ficción, ambientada en la Primera Guerra MundialEn 2012, para Sergio Bonelli Editore, hizo una historia de Dylan Dog para el volumen 8 del Dylan Dog Color Fest, y Captain Jack de Tex Willer, en 2016.

Actualmente, para una editorial francesa, está dibujando el segundo tomo de Golgotha, de un total de tres, que es una historia de gladiadores en la Roma imperial.

El cineasta Guillermo del Toro compró 5 páginas originales de Lovecraft que, enmarcadas, cuelgan de la pared del living de su casa en Los Ángeles. Para explicar su admiración por el dibujante argentino, el director de Hellboy lo describe como “un artista que pertenece al mundo, que cubre el espacio vital del arte y la narrativa con una obra gráfica sorprendente y vital”. “Enrique Breccia cuenta historias – y muy bien – pero también genera arte de una enorme potencia y alcance. Heredero de una tradición enorme, no sólo por consanguinidad sino por oficio, que rebasa fronteras y le coloca sin duda entre los mejores dibujantes del mundo”, sostiene.

Guillermo del Toro en la escalera de su casa de Los Angeles, en cuyas paredes están colgados originales de Enrique Breccia

Guillermo del Toro en la escalera de su casa de Los Angeles, en cuyas paredes están colgados originales de Enrique BrecciaDel Toro no fue el único cineasta en interesarse en la obra de Breccia. John Carpenter, que prologó la primera edición de Lovecraft en los Estados Unidos, es fanático de El Sueñero, uno de los grandes éxitos de Breccia, historieta publicada originalmente en la revista Fierro en los años 80. Según Carpenter, el Sueñero sería un magnífico personaje de película.

Hace poco un medio local quiso entrevistar a Breccia. Luego de mucho insistir, logró que éste respondiera por escrito unas preguntas. Pero la entrevista no se publicó. Asomarse a algunos extractos de sus respuestas, basta para entender el porqué de esta censura.

Roca y Güemes. «Valorar nuestra historia»

Roca y Güemes. «Valorar nuestra historia»“Valorar nuestra historia es reivindicar nuestras raíces identitarias -respondió por ejemplo acerca de su interés en la historia argentina e hispanoamericana-. Como dice el papa Francisco, ‘ir a las raíces, reconocerlas y ver lo que estas raíces tienen que decir el día de hoy’. El peronismo se basa en la idea de la continuidad – historia, religión, valores, familia, tradiciones – lo contrario del macrismo y el kirchnerismo que promueven la sustitución”.

Sobre El Sueñero: “Su temática sigue teniendo vigencia porque actualmente la penetración cultural se incrementó, promovida por ONGs y lobbies internacionales de influencia global, con una agenda ampliada por la ideología de género, el indigenismo y el multiculturalismo, siempre apoyados por el cipayismo de los gobiernos locales de uno y otro signo político, que se dicen opuestos pero en esencia son lo mismo. Una muestra de esto es que el aborto propuesto por el gobierno macrista fue aprobado por el gobierno actual. Hoy día el Sueñero tendría mucho más trabajo que en los 80′…”

La fauna argentina en acuarelas de Breccia

La fauna argentina en acuarelas de BrecciaPor último, consultado sobre cómo se ve a la Argentina desde Italia, respondió: “Perón sostenía que la verdadera política es la exterior. Como nuestra dirigencia no lo lee ni lo sigue, la consecuencia es el amateurismo en las relaciones exteriores, y el resultado es la total irrelevancia que hoy tiene nuestro país en el mundo. El vínculo afectivo con Italia sigue existiendo, pero hechos como la remoción del monumento al ‘genocida’ Cristóbal Colón, donado en 1924 por la colectividad y el gobierno italiano, no ayudan”.

Uno de sus homenajes a Malvinas

Uno de sus homenajes a MalvinasPara Marcelo Mindlin, de Pampa Energía: “El nuevo gasoducto va a cambiar la Argentina”

El empresario Marcelo Mindlin, presidente de la energética Pampa Energía, expresa su confianza en las oportunidades que se abren para la Argentina con la construcción de un nuevo gasoducto que, una vez finalizado, transportará gas desde Vaca Muerta atravesando las provincias de Río Negro, La Pampa, Buenos Aires y Santa Fe.

(Desde AgendAR encontramos que prácticamente el único sector de empresarios privados que hoy muestra entusiasmo son los de «Petróleo y Gas»).

“Con el nuevo gasoducto, cambia la Argentina, cambia la provincia de Neuquén; y cambian las empresas como Pampa, que están dispuestas a invertir”, aseguró durante una charla con periodistas, luego de una recorrida por el yacimiento El Mangrullo, la “joya” de la corona de Pampa, que este año aumentará su producción de gas de 6 millones a 8,5 millones de m3 por día.Pero la mira ya está puesta en llegar a los 13,5 millones de m3 por día a partir de la ampliación de la capacidad de transporte que generará el nuevo gasoducto en 2023.

“Me interesa más concentrarme en apoyar esta iniciativa que en analizar por qué el gasoducto no se hizo antes. Festejamos que finalmente se haya decidido hacerlo” (Mindlin)

Hoy la paradoja de la Argentina es contar con abundancia de gas en sus yacimientos no convencionales pero no tener la capacidad necesaria para transportarlo por las demoras en la puesta en marcha del gasoducto, cuyo punto de partida es Vaca Muerta, en Neuquén.

Para poder satisfacer el pico de la demanda en los meses más fríos hay que importar gas de Bolivia o gas natural licuado (GNL) a través de barcos, con precios internacionales que se dispararon en los últimos meses. “Me interesa más concentrarme en apoyar esta iniciativa que en analizar por qué el gasoducto no se hizo antes. Festejamos que finalmente se haya decidido hacerlo”, agregó Mindlin.

A través de su empresa constructora Sacde, también prevé participar en la licitación para las obras de construcción. Según estimaciones de la empresa, en 2022 Pampa aumentará un 60% su producción de gas, lo que permitirá al país ahorrar cerca de USD 900 millones en importaciones. En el pico del invierno, se importan unos 40 millones de m3 por día y la producción de Pampa puede reemplazar el 10% de esa demanda.

El Mangrullo, en Neuquén, la joya de la corona de Pampa Energía

El Mangrullo, en Neuquén, la joya de la corona de Pampa Energía“El nuevo gasoducto va a permitir eliminar la mayor restricción al crecimiento de la producción. Tanto Pampa, como las demás empresas, podrán tener mayores niveles de actividad, las provincias tendrán mayores regalías y sería un gran alivio a la balanza comercial del país”, destacó Horacio Turri, director ejecutivo de Exploración y Producción de la compañía.

Para incrementar la producción, la clave está en El Mangrullo, un yacimiento ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Cutral Có y Plaza Huincul, en Neuquén, que la empresa compró a Petrobras en 2016. Enclavado en la parte suroeste de Vaca Muerta, en medio de la inmensidad de tierras áridas y bardas, el Mangrullo tiene una particularidad: el gas que se extraen de sus pozos no proviene de la capa de Vaca Muerta (shale gas) sino de una capa superior (tight gas), por lo que son más baratos y rentables.

En el yacimiento El Mangrullo hoy trabajan más de 1.000 personas por día, entre petroleros y trabajadores de la construcción

Si bien ambos tipos de gas son no convencionales porque requiere de la fractura de la roca para producir, en el caso de El Mangrullo el gas tight se encuentra a 1.500 metros y requiere de una inversión de unos USD 3 millones por pozo y el shale está a 2.500 metros y requiere una inversión cercana a los USD 13 millones por pozo. “Son pozos que pueden competir con Vaca Muerta y cuestan mucho menos. Somos líderes en producción de tight y aplicamos la tecnología de fractura de Vaca Muerta, lo que fue algo inédito”, explicó Turri.

“Las compañías en general apuestan al desarrollo del shale, que es más masivo y estandarizado. El tight requiere de más precisión, casi artesanal y es un recurso más finito” , agregó.

En el yacimiento El Mangrullo hoy trabajan más de 1.000 personas por día, entre petroleros y trabajadores de la construcción

En el yacimiento El Mangrullo hoy trabajan más de 1.000 personas por día, entre petroleros y trabajadores de la construcciónEn el yacimiento El Mangrullo hoy trabajan más de 1.000 personas por día, entre petroleros y trabajadores de la construcción: para lograr el salto en la producción, la empresa tiene en marcha 20 nuevos pozos (los primeros 10 ya están en producción) y la construcción de una nueva planta de tratamiento de gas, con una inversión de USD 800 millones.

Es que no solo es necesario que haya más pozos que produzcan más: luego ese gas debe ser procesado en varias etapas que incluyen la separación de líquidos, la deshidratación y la comprensión (adecuar su presión para el transporte a través de gasoductos).

Pampa Energía, luego de desprenderse de Edenor, está concentrada en la producción de gas y en la generación eléctrica como sus dos negocios clave

Hoy Pampa Energía, luego de desprenderse de Edenor, está concentrada en la producción de gas y en la generación eléctrica como sus dos negocios clave. La salida del negocio de distribución eléctrica a los hogares le permitió estar menos expuesta a los vaivenes de la política energética, con varios años de tarifas congeladas o subas muy por debajo de la inflación.

La producción de gas es más estable, ya que luego de las licitaciones oficiales —el Plan GasAr— el precio que recibe la empresa se mantiene estable. Hoy ronda los USD 4, de los cuales los usuarios residenciales pagan cerca de USD 1,7 y el resto es cubierto por el Estado a través de subsidios.

La empresa está ampliando su capacidad de tratamiento del gas

La empresa está ampliando su capacidad de tratamiento del gasPampa Energía es la sexta productora de hidrocarburos de Argentina y la tercera en la Cuenca Neuquina. Está presente en 13 áreas de producción, 5 áreas de exploración de gas y petróleo en distintas cuencas hidrocarburíferas (Neuquina, San Jorge y Noroeste) y tiene una participación del 8% de la superficie de Vaca Muerta.

En generación, cuenta con 15 centrales eléctricas (tres hidroeléctricas, tres parques eólicos y 9 plantes térmicas) que aportan el 12% del total del mercado local. También es co-controlante de la transportista de gas TGS y de Transener.

Ciencia ciudadana: diseñan una aplicación para monitorear calidad del aire en el noroeste del conurbano

El satélite diseñado por estudiantes argentinos, seleccionado en una competencia de la NASA

Rumbo a EE.EU.

En la final, que se realizará entre el 9 y el 12 de junio en la universidad Virginia Tech, se evaluará que el satélite presentado pueda completar el vuelo de forma satisfactoria, desplegando dos paracaídas independientes, y transmitiendo datos en vivo a una estación de control en tierra. Además, deberá desplegar un satélite secundario que grabará el descenso a velocidad controlada. La iniciativa es llevada a cabo por los alumnos María Candelaria Ruiz Casas (Ing. Electrónica), Franco Nicolás Estévez (Ing. Informática), Jorge Pedro Torres (Ing. Mecánica), Juan Bautista Valero (Ing. Mecánica), Malena Vásquez Currie (Ing. Informática), Manuel Luque Meijide (Ing. Informática), Matías Calamaro (Ing. Mecánica), Tamara Raquel Canillas (Ing. Química), Tomás Donadu (Bioingeniería) y Tomislav Marko Separovic (Ing. Mecánica); y contaron con la coordinación de la Dra. Mariana Di Tada (Directora del Departamento de Investigación y Doctorado del ITBA). “Estamos muy contentos, ya que es el resultado de un proceso que comenzó hace dos años cuando quisimos participar por primera vez del concurso, donde, si bien llegamos a la final, por las condiciones epidemiológicas no pudimos viajar. En esta oportunidad, esperamos aprovechar esta experiencia al máximo y representar favorablemente al ITBA y la Argentina”, destacaron los alumnos.La cantidad de usuarios de «vapeadores» creció en el mundo un 20% en 2021

ooooo

«Los datos de 2021 indican que las opciones de reducción de daños ya están siendo utilizadas por aproximadamente 112 millones de personas en todo el mundo: cerca de 82 millones usan dispositivos de vapeo de nicotina, 20 millones usan productos de tabaco calentado y 10 millones bolsas de nicotina sin tabaco o snus.» En 2021 se contabilizaron 82 millones de vapeadores en todo el mundo. Esta es la cifra a la que llegó la actualización de datos del proyecto Global State of Tobacco Harm Reduction (GSTHR), que muestra un incremento muy destacado en relación al año anterior, cuando se contabilizaron 68 millones de vapeadores. Desde el registro de patente en 2004, su llegada a los mercados europeos y estadounidense en 2007 y la extensión a la mayoría de los mercados del mundo en el año siguiente, los dispositivos de vapeo de nicotina han ganado popularidad de manera exponencial. Son elegidos naturalmente por los fumadores como la principal opción para dejar de fumar y seguir consumiendo nicotina, una de las drogas más populares del mundo, junto al alcohol y la cafeína.Productos de riesgo reducido: una oportunidad

Desde el principio, los productos de vapeo de nicotina han sido rápidamente adoptados en algunos países de Europa y América del Norte. En el Reino Unido, la proporción de población adulta que usa productos de vapeo con nicotina aumentó del 1,7% en 2012 al 7,1% en 2019. Los datos de este país sugieren un efecto de sustitución por el cual muchas personas que consumen nicotina eligen productos más seguros. Así, los productos de vapeo de nicotina son ahora la principal herramienta que usan los fumadores cuando quieren dejar de fumar cigarrillos en Inglaterra. Las investigaciones científicas también han demostrado lo que los usuarios perciben empíricamente: que tienen más probabilidad de éxito que otros métodos de cesación tabáquica. “Los dispositivos de vapeo de nicotina y otros productos de nicotina más seguros (SNP, por sus siglas en inglés), incluidas las bolsas de nicotina, el snus y los productos de tabaco calentado, son innovaciones potencialmente disruptiva que tienen un potencial considerable para mejorar la salud de la población al desplazar el tabaquismo. Una pregunta clave es la velocidad a la que los SNP están reemplazando los cigarrillos de tabaco. Por lo tanto, es importante mapear la absorción de productos de vapeo de nicotina, pero es extremadamente difícil para muchos países debido al costo”. ¿Cómo funciona el proyecto? Desde 2018, el GSTHR ha estado recopilando información sobre la prevalencia del vapeo de nicotina, así como sobre otras categorías de productos de nicotina más seguros. El proyecto mapea la disponibilidad y el uso global, regional y nacional de SNP, las respuestas regulatorias a ellos y el potencial de salud pública de la reducción del daño del tabaco. Esta información se recoge de la literatura sobre el tema, así como de una red de corresponsales nacionales y regionales en 201 países (262 incluidos territorios y regiones significativas dentro del país). La base de datos GSTHR compila información de los distintos países a lo largo del tiempo y según distintas categorías de productos. Hubo varios puntos de datos nuevos en 2021. El más grande fue el Eurobarómetro especial 506 (27 Estados miembros de la UE), que se publicó en febrero de 2021. Otros puntos de datos nuevos incluyen a Reino Unido, Jordania, Nueva Zelanda, Taiwán y los Estados Unidos. Para analizar los datos y llegar a los números los investigadores utilizan tres factores: el estado de las ventas, las regiones de la OMS y los grupos de ingresos del Banco Mundial (BM). “Ajustamos los datos de encuestas anteriores a 2021 utilizando datos sobre cambios en el mercado. Utilizamos datos de Euromonitor sobre el tamaño del mercado de productos de vapeo de 2015 a 2021”, explican los organizadores en el comunicado a la prensa.Los cifras importantes

El mercado más grande con la tasa de crecimiento más rápida es América del Norte, representado principalmente por los EE. UU., cuyo tamaño de mercado en 2021 se estimó en $10,3 mil millones, mientras que el de Canadá fue de $1,4 mil millones. Le siguió Europa Occidental con $6.600 millones, Asia Pacífico con $4.400 millones y Europa del Este con $1.600 millones. Los mercados más pequeños estaban en Medio Oriente y África con $490 millones, América Latina con $122 millones y Australasia con $118 millones. Esta variación se traduce en las siguientes tasas de crecimiento absoluto del mercado desde 2015: Australasia 1.010, América Latina 1.012, Medio Oriente y África 1.028, Europa del Este 1.106, Asia Pacífico 1.272, Europa Occidental 1.480 y América del Norte 1.976. “Al tener en cuenta tanto el año real de los datos de la encuesta como las tasas de crecimiento absolutas reales de las regiones, nuestro pronóstico se ajusta al crecimiento del mercado regional, lo que lo hace más confiable”. El número global estimado de vapeadores en 2021 es de 81,9 millones. “En comparación con estimaciones anteriores, la cifra de 2021 muestra un crecimiento significativo. Debemos tener en cuenta que las regiones y los grupos de ingresos subrepresentados tienen un gran impacto en la distorsión de nuestros resultados”.

Los desafíos pendientes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que todavía hay 1.100 millones de fumadores; aproximadamente una de cada cinco personas de la población adulta mundial. Esta cifra no ha cambiado desde el 2000. La disminución de la prevalencia del tabaquismo en algunos países y grupos de población se ha visto compensada por aumentos en otros lugares, así como por aumentos de población. El aumento gradual pero constante en el número de vapeadores significa que las ambiciones de lograr un mundo libre de humo a través de alternativas menos riesgosas son factibles. El principal ejemplo de ello es la aceptación del público fumador y la rápida sustitución de los cigarrillos por alternativas más seguras, como el vapeo, pese a todas las adversidades sociopolíticas, regulatorias y legales, que son la realidad en muchos países, junto a la muy presente desinformación y la contrapropaganda en los medios corporativos. Entre los desafíos está también la sensible diferencia entre las realidades del norte y del sur global. En los países de mayores ingresos, los principales debates sobre el vapeo de nicotina se centran en la percepción de una supuesta amenaza de estos productos hacia los jóvenes, mientras se marginan los datos y logros del debate, así como el importante potencial de reducción de daños para los adultos que todavía siguen fumando por la creencia de que no vale la pena el cambio. Además de esos problemas, en buena parte del hemisferio sur y en los países de bajos o medianos ingresos (PBMI), las malas regulaciones, las prohibiciones y las campañas difamatorias del vapeo financiadas por organizaciones extranjeras son parte relevante de los desafíos. Las organizaciones de salud, los fabricantes de productos de vapeo y otros productores de SNP también han descuidado el potencial de los productos de nicotina más seguros en los países de ingresos bajos y medios, donde vive el 80% de los 1.100 millones de fumadores del mundo. Con poco o ningún acceso al apoyo para dejar de fumar, los ciudadanos de los PBMI se ven afectados de manera desproporcionada por las muertes y enfermedades relacionadas con el tabaquismo, ya que los sistemas de salud frágiles, con recursos insuficientes, sobrecargados, están mal equipados para diagnosticar y tratar, o, cuando no es este el caso, son vulnerables a influencias políticas contrarias a esas alternativas menos riesgosas. “La reducción del daño del tabaco mediante alternativas más seguras ofrece una estrategia de salida sin precedentes para más de mil millones de fumadores en todo el mundo. Durante décadas, el control internacional del tabaco y la OMS han centrado sus esfuerzos en la prohibición de los cigarrillos combustibles, la estigmatización del tabaquismo y, posiblemente, de los fumadores. Preocupantemente, ahora tienen en la mira productos de nicotina y vapeo más seguros. En última instancia, esta política será reconocida como contraproducente. Por primera vez, estos productos ofrecen una gama de incentivos positivos para que las personas dejen de fumar, para sumarse a los muchos desincentivos”. Los efectos sobre la salud de fumar tabaco son bien conocidos, con una estimación de ocho millones de muertes prematuras por enfermedades relacionadas con el tabaquismo cada año. Esto es tres veces más que el número de personas que mueren a causa de la malaria, el VIH y la tuberculosis combinados. Para acelerar el fin del tabaquismo y al mismo tiempo ayudar a los 1.100 millones de fumadores actuales a dejar el tabaco combustible, la reducción de daños debe convertirse en una parte integral del viaje hacia un futuro libre de humo.Esteban Terranova

Investigadores de la Universidad de Tucumán producirán harina de batata apta para celíacos

El proyecto busca potenciar el trabajo de la Cooperativa Dulce Esperanza de Simoca, que se dedica al cultivo de la batata y que actualmente tiene superproducción. Los investigadores de la UNT luego desarrollarán productos de panadería aptos para celíacos.

Un grupo de docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán (FACET) desarrollará una mezcla a base de harina de batata, con la que podrán elaborarse a futuro bizcochos, galletas saladas, prepizzas y masas dulces. La iniciativa fue seleccionada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, en una convocatoria para Proyectos de Tecnologías para la Inclusión Social. Los científicos trabajarán con la Cooperativa Dulce Esperanza, de Simoca. Los científicos ensayarán una mezcla de harina de batata en el laboratorio de Alimentos de la FACET. Primero lo harán a escala micro y luego pasarán a escala piloto, con la idea de producir unos diez kilos de mezcla por prueba. Buscarán optimizar el sabor, la consistencia y las propiedades nutricionales de la preparación. Luego, trasladarán sus conocimientos a la cooperativa, para que la elaboración de harina represente una alternativa de trabajo y, al mismo tiempo, se convierta en una opción alimenticia apta para celíacos. Emilia Cozzitorti, investigadora que encabeza el proyecto, es docente de la FACET e integra el Departamento de Ingeniería de Procesos y Gestión Industrial. La especialista señaló a Argentina Investiga: “Actualmente, la harina de batata no está reconocida en el Código Alimentario Argentino y, si alguien la prepara en su casa, es para consumo interno. La que se consigue en el mercado es de origen chino”. Y agregó que, la harina de batata es rica en fibra, lo que aporta nutrientes que potencian el sistema inmunológico de quienes la consumen. Cozzitorti comentó que el desafío es obtener una premezcla de harina de batata para personas celíacas e intolerantes al gluten que, además de harina, contenga otros componentes que le ayuden a comportarse como si tuviese gluten. Buscan un preparado con consistencia esponjosa y cuyos ingredientes se compacten perfectamente. La investigadora comentó que el proyecto fue seleccionado por la Nación, porque busca contribuir a resolver problemas sociales. “Nos propusimos enseñarles a las familias de la cooperativa diversificar las líneas de producción de alimentos en base a la batata. Obtener la premezcla, pero también conseguir productos de panadería, que sean libres de gluten y que se comercialicen a un precio más económico que el del mercado. Está pensado como salida laboral para gente de escasos recursos y puede imitarse en otras jurisdicciones”, puntualizó. Los investigadores de la UNT y del Instituto de Tecnología Industrial (INTI) participaron en el desarrollo de la receta del dulce de batata de la fábrica “Dulky”, que se estableció hace poco en Simoca. A partir de ese momento, los científicos se vincularon también con la Cooperativa Dulce Esperanza que aportaba la materia prima. Cozzitorti afirmó que, con el subsidio recibido, comprarán equipamiento para desarrollar la propuesta: secadero, estufa, mesada de acero inoxidable, balanza, báscula y otros elementos de laboratorio. Los profesionales que integran el equipo de investigación, además de Cozzitorti, son la doctora Paula Araujo, de la cátedra de Termodinámica de Procesos; el doctor Daniel Valdeón, de la Cátedra de Microbiología Industrial; la doctora Carolina Saracho, de la cátedra de Operaciones Unitarias I y la doctora Nora Perotti, investigadora y secretaria de Gestión y Extensión de la FACET.Avanza el proyecto de hidrógeno verde en Río Negro ¿Pero «cierra» para los inversores?

El doble estándar europeo de lo “verde”

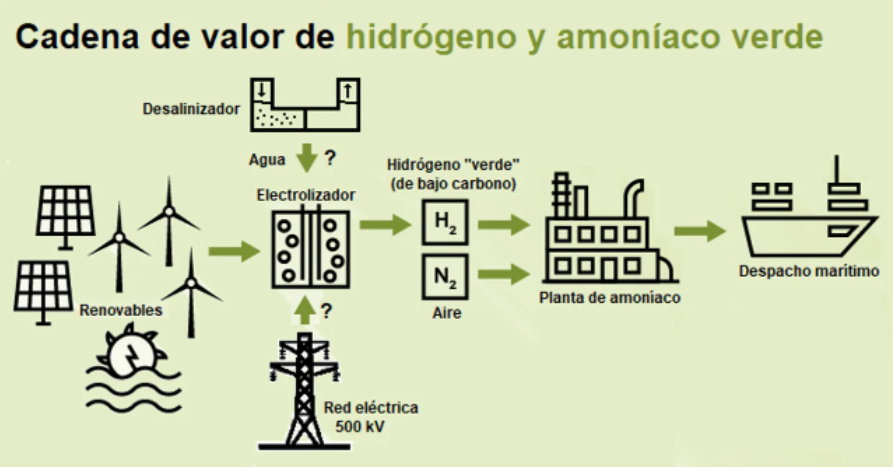

Se sabe que en la Patagonia contamos con los mejores vientos del mundo, tanto en lo que respecta a velocidad y densidad de potencia como constancia, lo cual se traduce en inmejorables factores de capacidad para los parques eólicos emplazados allí. Pero por más constantes que sean, debido a la intermitencia natural de los vientos, tanto diaria como estacional, no se tendría un abastecimiento de electricidad constante a la planta a lo largo del día y del año.

Para mitigar posibles interrupciones en la operación y ganar fiabilidad a largo plazo, es decir, para tener potencia firme, se está estudiando la opción de interconectar la planta a la línea de transmisión de 500 kV del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), la red eléctrica de tendidos de alta tensión del país.

Como nuestra matriz eléctrica depende de aproximadamente un 60% del gas natural, un 30% de hidroeléctrica, un 5% de energía nuclear y otro 5% de energías renovables (eólica, solar, biogas, minihidroeléctrica), entonces, con un 20% de electricidad proveniente del SADI, podría decirse que el hidrógeno sería 81% verde, verde oscuro, digamos, pero más verde botella que verde petróleo.

¿Y si consideramos al gas natural y a la energía nuclear como verdes en esta carrera de descarbonización? En ese caso, tendríamos un hidrógeno 94% verde, más brillante, un verde esmeralda. Pero también podríamos clasificar a las centrales hidroeléctricas grandes, de más de 50 MW, como verdes. Y entonces tendríamos un hidrógeno 100% verde, totalmente verde, verde trébol, menta, helecho, verde verde.

Pero, quién dice qué fuente es verde y cuál no? En febrero de este año, la Comisión Europea presentó un acto delegado complementario para “acelerar la descarbonización”, en el cual se propone clasificar como verdes a la energía nuclear y al gas natural. Si cuán verde será el hidrógeno depende de una taxonomía climática europea, la cual pretenden cambiar ahora por sus propias urgencias en el contexto geopolítico internacional, ¿por qué nos debería preocupar a nosotros? Al ser Europa uno de los principales mercados de interés de FFI, los avances del proyecto en Río Negro dependen de lo acordado entre europeos, al mismo tiempo que éstos exigen el criterio de “adicionalidad”, es decir, que todo el hidrógeno verde sea producido con electricidad generada en proyectos verdes nuevos, lo cual dejaría abierta la dificultad para que los costos del hidrógeno argentino sean o no competitivos.

El doble estándar europeo de lo “verde”

Se sabe que en la Patagonia contamos con los mejores vientos del mundo, tanto en lo que respecta a velocidad y densidad de potencia como constancia, lo cual se traduce en inmejorables factores de capacidad para los parques eólicos emplazados allí. Pero por más constantes que sean, debido a la intermitencia natural de los vientos, tanto diaria como estacional, no se tendría un abastecimiento de electricidad constante a la planta a lo largo del día y del año.

Para mitigar posibles interrupciones en la operación y ganar fiabilidad a largo plazo, es decir, para tener potencia firme, se está estudiando la opción de interconectar la planta a la línea de transmisión de 500 kV del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), la red eléctrica de tendidos de alta tensión del país.

Como nuestra matriz eléctrica depende de aproximadamente un 60% del gas natural, un 30% de hidroeléctrica, un 5% de energía nuclear y otro 5% de energías renovables (eólica, solar, biogas, minihidroeléctrica), entonces, con un 20% de electricidad proveniente del SADI, podría decirse que el hidrógeno sería 81% verde, verde oscuro, digamos, pero más verde botella que verde petróleo.

¿Y si consideramos al gas natural y a la energía nuclear como verdes en esta carrera de descarbonización? En ese caso, tendríamos un hidrógeno 94% verde, más brillante, un verde esmeralda. Pero también podríamos clasificar a las centrales hidroeléctricas grandes, de más de 50 MW, como verdes. Y entonces tendríamos un hidrógeno 100% verde, totalmente verde, verde trébol, menta, helecho, verde verde.

Pero, quién dice qué fuente es verde y cuál no? En febrero de este año, la Comisión Europea presentó un acto delegado complementario para “acelerar la descarbonización”, en el cual se propone clasificar como verdes a la energía nuclear y al gas natural. Si cuán verde será el hidrógeno depende de una taxonomía climática europea, la cual pretenden cambiar ahora por sus propias urgencias en el contexto geopolítico internacional, ¿por qué nos debería preocupar a nosotros? Al ser Europa uno de los principales mercados de interés de FFI, los avances del proyecto en Río Negro dependen de lo acordado entre europeos, al mismo tiempo que éstos exigen el criterio de “adicionalidad”, es decir, que todo el hidrógeno verde sea producido con electricidad generada en proyectos verdes nuevos, lo cual dejaría abierta la dificultad para que los costos del hidrógeno argentino sean o no competitivos.

Muy breve comentario de AgendAR:

La preocupación por el mercado europeo es razonable, porque probablemente las posibilidades de exportar son claves para el Grupo Fortescue. Que, después de todo, es el inversor. Pero creemos que el autor de la nota, Agustín Sigal, no toma en cuenta el baño de realismo que la guerra en Ucrania está provocando en el Hemisferio Norte. Las preocupaciones ambientales han pasado a un segundo lugar, frente a la necesidad de calentarse y mantener funcionando las industrias.Inflación minorista en marzo: 6,7 %. Detalles, y un plan antiinflacionario que funcionó

ooooo

Observaciones de AgendAR:

Es necesario asumir que -salvo en alguna medida en más aumen el rubro Alimentos- no hubo en marzo impacto directo de la guerra en Ucrania ni de la inflación internacional en los productos y servicios que se encarecieron más. Ni siquiera en Combustibles, aunque sin duda lo habrá en los próximos meses. Es necesario asumir, entonces, que en nuestro país hay una inflación inercial -«todo aumenta porque todo aumenta». La otra cara de la continua desvalorización del peso. Y las circunstancias exteriores, y la especulación de los de adentro la agravan pero no la causan. Esta inflación que se autoalimenta es es el problema que el gobierno, cualquier gobierno, debe encarar. No será fácil, porque es el mecanismo que le permite equilibrar, en parte, sus egresos con los ingresos. Pero es ineludible. Por eso, volvemos a publicar en AgendAR una nota sobre un Plan Antiinflacionario que funcionó en nuestro país -la inflación minorista cayó del 37% al 4% anual en dos años-… 70 años atrás. Muchas cosas, y algunas herramientas de la economía, han cambiado. Pero la lección, creemos, sigue vigente.ooooo

El plan antiinflacionario que se aplicó en Argentina en 1952

Hace sólo un mes -pero parece más tiempo- publicamos el estudio que había hecho sobre ese plan el historiador Claudio Belini. La primera parte describe las condiciones económicas de la Argentina al asumir el primer gobierno peronista está aquí. La segunda, detalla las circunstancs que provocaron en 1951 la primera crisis está aquí. Reproducimos la tercera parte, sobre el plan en sí.III – El primer programa de estabilización de posguerra

El 18 de febrero de 1952, Perón anunció un “Plan de Emergencia Económica” que partía del diagnóstico según el cual el fuerte crecimiento del consumo no era acompañado de un incremento similar de la producción. Por lo tanto, era imprescindible restaurar el equilibrio entre ambos, alentando la producción en todos los sectores, pero fundamentalmente en el agro pampeano que era el principal generador de divisas. Asimismo, señaló que la población debía moderar el consumo y anunció una política de aliento al ahorro. Perón anunció el nuevo programa por medio de la Radio del Estado. En su discurso afirmó: “Los hombres y los pueblos que no sepan discernir la relación del bienestar con el esfuerzo, no ganan el derecho a la felicidad que reclaman”. El plan suspendió por dos años las paritarias y al mismo tiempo ordenó el congelamiento de los precios. Estas medidas buscaban frenar la puja distributiva entre capital y trabajo, que era una de las causas de la inflación. Luego del fracaso de las negociaciones entre las partes en el marco de la Comisión Nacional de Precios y Salarios (Sowter, 2013), el gobierno fijó una escala de aumentos salariales. De esta forma, el Estado asumía un papel central en la búsqueda del equilibrio entre capital y trabajo. El equipo económico identificaba otra causa de la inflación en las políticas fiscales y monetarias, que en el pasado habían acompañado el crecimiento del ritmo inflacionario. En este plano, el programa anunciaba un recorte de los gastos públicos mediante la suspensión de las obras públicas en marcha y la reducción de “los gastos superfluos”, la postergación del Segundo Plan Quinquenal para 1953 y la imposición de nuevas restricciones al otorgamiento de créditos. En cuanto al sector privado, se anunció también una contracción del crédito oficial hacia la industria y el apoyo a la producción agraria. Con el propósito de resolver la crisis del sector externo, que se adjudicaba sobre todo a la grave sequía de 1951-1952, se dispuso que el IAPI otorgara precios más remunerativos para los productos agrícolas. Esta medida se tomaba en el momento en que los precios internacionales continuaban declinando, lo que implicaba de hecho un subsidio al sector agrario. En cambio, el equipo económico rechazó la idea de devaluar el tipo de cambio. Principalmente, se temía que la devaluación tuviera efectos más negativos sobre los salarios reales, ya afectados por el incremento del ritmo de la inflación. Al mismo tiempo, estaba presente la idea de que la devaluación monetaria no constituía por sí un instrumento suficiente para alentar las exportaciones. Era imprescindible superar algunos problemas estructurales del agro pampeano, alentar una mayor mecanización y el uso de agroquímicos. En el caso de la carne se confiaba en esa situación de emergencia, en moderar el consumo interno a fin de dejar disponibles mayores saldos exportables. En cualquier caso, la modificación de los tipos de cambio traería más inconvenientes que beneficios. En el caso de las exportaciones no tradicionales, el equipo económico intensificó las medidas tomadas a partir de 1948 de conferir tipos más beneficiosos para los exportadores de bienes primarios con algún grado de elaboración –como tops de lana y aceites vegetales– o incluso de manufacturas como textiles y productos metalúrgicos (Belini, 2014a). En todos los casos, el nuevo Ministerio de Comercio Exterior, dirigido por Antonio Cafiero, intensificó la política exportadora, buscó abrir nuevos mercados y reclamó precios equitativos en los organismos internacionales. El equipo conducido por Gómez Morales rechazaba la idea de volver al tipo de cambio único y flotante, que era propuesto por el FMI como un requisito para la integración al organismo. Y aunque el gobierno peronista reinició las conversaciones con los organismos internacionales para beneficiarse de los créditos que otorgaban los bancos, rechazó la incorporación al FMI (Keldar, 2012). La aplicación del “Plan de Emergencia Económica” durante el duro 1952 –el año de la muerte de Evita– quedó grabado en la memoria popular por la escasez de energía y el consumo de “pan negro”, debido a la escasez de harina de trigo (Anguitta y Cechinni, 2020). La política de congelamiento de precios implicó una severa fiscalización del Estado, a través del Ministerio de Industria y Comercio y con el auxilio de la Dirección Nacional de Vigilancia de Precios. Apoyado por un aparato del Estado que mostraba entonces capacidad de fuerte intervención, se pusieron en marcha campañas contra el agio y la especulación que involucraron grandes multas para las grandes empresas y duros castigos para los comerciantes minoristas, que iban desde clausuras temporarias hasta cierres definitivos de comercios que violaban los precios máximos y alentaban el “mercado negro”. Se aplicó una fuerte contracción monetaria y crediticia –especialmente para la industria– pero hubo que financiar los créditos al sector agrario, los quebrantos de las operaciones de exportación del IAPI y los subsidios a otras empresas. También surgió con fuerza el déficit de las empresas públicas –especialmente la Corporación de Transportes de Buenos Aires y los ferrocarriles–, lo que traslucía un problema de mayor envergadura hacia el futuro. No obstante, el programa de 1952 pasó a la historia por ser el primer plan de estabilización de posguerra que alcanzó cierto éxito. La moderación de la lucha por la distribución del ingreso mediante el congelamiento de precios y salarios, y las políticas monetarias y crediticias contractivas, derrumbaron la inflación minorista del 37% en 1951 a sólo un 4% anual en 1953. Es cierto que en gran medida el freno a la inflación se produjo a costa del nivel de actividad de la economía urbana –la industria sufrió una recesión particularmente aguda en los sectores textiles, confección y calzado– y los salarios reales. Pero la crisis no se prolongó demasiado. De hecho, no se observó un incremento sustancial de la desocupación. Lo interesante es que además el programa evitó el uso de la devaluación monetaria como instrumento para corregir la crisis externa –algo que sería usual en los programas de estabilización que, apoyados por el FMI, se implementaron a partir de 1958. Tampoco se comprometió al país aumentando su deuda externa. Es cierto que entonces las posibilidades de tomar deuda eran muy limitadas y que la decisión de no adherir al FMI significaba que el país no podría recurrir al apoyo financiero del organismo. Por cierto, el programa de 1952 dejaba entrever una percepción clara de los problemas estructurales que enfrentaba la economía argentina: el deterioro de los términos del intercambio, el estancamiento del agro pampeano y la dinámica de una inflación impulsada por la puja distributiva. A la hora de pensar en nuevos instrumentos, durante la vigencia del Plan de Emergencia, el equipo analizó un proyecto de ley de inversiones extranjeras que sería finalmente sancionado por el Congreso a mediados de 1953. El proyecto incluía cláusulas restrictivas al ingreso de capitales especulativos y al egreso que las inversiones generaban, de forma tal que implicaba una comprensión de los límites impuestos por las inversiones extranjeras. Entonces, afirmaba Gómez Morales que: “No hemos proyectado esta ley con la idea de que nos van a venir una lluvia de capitales extranjeros al país. (…) La ley ha sido promovida entre otros con el propósito de aliviar nuestro balance de pagos. (…) Si se radica una empresa que produce aquí lo que actualmente tenemos que importar y se lleva un diez por ciento de lo que produce, eso no puede ofrecer una situación de dificultades” (Ministerio de Asuntos Económicos, 1954: 46). La resolución de la crisis externa no vendría de una llegada irrestricta de inversiones norteamericanas, como poco después apostarían Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio. Aunque la Ley 14.222 de Inversiones Extranjeras rectificaba la postura nacionalista inicial del peronismo –como ha sostenido la historiografía clásica–, no dejaba de imponer condiciones a las multinacionales que se proponían ingresar al mercado nacional. Esas prevenciones serían abandonadas luego de 1955 y tendrían resultados disímiles. Por un lado, alentarían la instalación de nuevas y complejas industrias; pero al mismo tiempo provocarían un fuerte proceso de transnacionalización del sector manufacturero. Esto es, el sector más dinámico de la economía argentina quedaría en manos de capitales extranjeros. Pero esa es otra historia.»Reclaman al Museo de La Plata por la restitución de dos ancestros del Toki Calfucurá

Se trata de dos restos rotulados en el museo como «Cráneos Nº 134 y Nº 135 de la Tribu de Namuncurá» y pertenecen a una de las colecciones más antiguas del Museo de La Plata, que contiene 300 cráneos de hombres y mujeres originarias.

Representantes de la Comunidad Mapuche de San Ignacio, en Neuquén, se reunirán con autoridades del Museo de La Plata para reclamar que se concrete la restitución de dos ancestros de Toki Calfucurá que integran las colecciones de esa institución y cuya devolución ya fue aprobada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) el año pasado. «En la comunidad aguardamos con cierta ansiedad la llegada de quienes fueran separados violentamente de sus familias. Queremos que se siga avanzando en las restituciones, es una gran muestra de respeto y humanidad», expresó Gustavo Namuncurá, capitán cona de la Comunidad Mapuche de San Ignacio. El representante tiene previsto llegar a La Plata el 19 de abril «Día del Aborigen Americano» para solicitar reunirse con las autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, y reclamar que se ponga fecha a la restitución de los dos ancestros a su comunidad. De esta colección ya se han restituido a los individuos catalogados y rotulados con los Nº 292 «Mariano Rosas» en 2001; con los cráneos Nº 309 de Manuel Guerra, Nº 317 de Gherenal, Nº 333 de Indio Brujo y el Nº 337 de Gervacio Chipitruz restituidos al lonko Lorenzo Pincén en el año 2016. También se restituyeron los cráneos de la «Tribu Catriel» con el Nº 136 a Nº 141 en 2017, al lonko Domingo Catriel de la «Comunidad General de Las Pampas Cipriano Catriel». En esa colección está también el cráneo Nº 241, del Toki Calfucurá esperando su restitución desde el año 2001. El antropólogo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Fernando Miguel Pepe confirmó que «desde la comunidad están reclamando que se concluyan los tiempos burocráticos, que con la pandemia se fueron estirando mucho, lo cual es muy comprensible». «Desde el 17 de octubre de 2019 que realizamos la restitución del Qom Polvareda a Santa Fe desde el museo platense no se pudo coordinar otra restitución con esta institución, por eso están viajando desde la comunidad desde Neuquén a La Plata», precisó. Adelantó que «seguramente nos reuniremos con ellos y la presidenta del INAI, para coordinar bien cómo seguir, aunque esperamos que las nuevas autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo asuman y todo se normalice», concluyó Pepe.El CONICET ascendió al puesto 141° en el ranking global de 8.000 instituciones académicas

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) escaló 54 posiciones en el ranking SCImago 2022 y se ubica en el puesto 141 entre 8.084 instituciones académicas, científicas y gubernamentales a nivel global dedicadas a la investigación.

En un año subió 54 posiciones respecto del ranking anterior, correspondiente al año 2021, que lo ubicaba en el puesto 195. Además, ascendió al puesto 17 en el SCImago Institutions Ranking (SIR) 2022, que mide la evolución de 1.745 instituciones gubernamentales centradas en la investigación a nivel global.Mantiene la primera posición como la mejor institución gubernamental de ciencia de LatinoaméricaSCImago Institutions Ranking (SIR) es un ranking de instituciones de educación superior y centros de investigación que se realiza desde 2009, enteramente centrado en la investigación, utilizando como fuente la base de datos científica Scopus. El proceso de medición se realiza a partir de 17 indicadores, que miden el impacto normalizado de la producción científica, la excelencia medida en función de la publicación en los que la institución es el principal contribuyente, el total de publicaciones realizadas en el período, el liderazgo científico adquirido a nivel institucional, la colaboración internacional y el porcentaje de documentos publicados en revistas Acceso Abierto. Según establece en sus políticas, el objetivo principal que persigue este ranking es el de contribuir a la toma de decisiones, al desarrollo de políticas públicas e institucionales y al establecimiento de hojas de ruta para el impulso la actividad investigadora y mejora continua de las instituciones. Entre los criterios de medición, Scimago considera como factor más relevante lo relacionado a la Investigación, que se basa en el total de publicaciones, el factor de impacto, el liderazgo científico adquirido a nivel institucional, la colaboración internacional, la calidad de las publicaciones (Q1 a Q4) y el porcentaje de documentos publicados en revistas de Acceso Abierto, entre otras variables, y que en su conjunto tienen una valoración del 50%. El siguiente factor más ponderado se relaciona con la Innovación, en particular mide el conocimiento innovador y el impacto tecnológico valorados en un 30% del total de las mediciones. En último lugar y con un 20% de ponderación se encuentra el Factor Social que reúne indicadores relacionados a las menciones de la producción científico tecnológica realizadas en las Redes Sociales (almétricas o métricas alternativas), la cantidad de páginas asociadas a la web del organismo (tamaño web) y la cantidad de enlaces entrantes al dominio CONICET (vínculos al dominio). El Factor de Innovación ha sido en esta edición del Ranking el que más se ha destacado el CONICET subiendo 80 lugares respecto a la medición anterior, al pasar del puesto 442 al 362. El siguiente Factor de Crecimiento lo obtuvo de las menciones en redes sociales, tamaño web y enlaces al sitio del CONICET, avanzando 13 posiciones respecto a la edición anterior del SIR. En cuanto a la variable de Investigación, el crecimiento fue de 10 posiciones, pasando del puesto 86 al 76. Cabe destacar que el actual posicionamiento del CONICET en el Ranking Scimago 2022, es el mejor lugar, desde el origen de las mediciones del SRI (2009). Entre las 8.084 instituciones, en el puesto número uno del ranking SCImago se ubicó, una vez más, la Academia de Ciencias de China.

Para acceder al informe completo, haga click aquí.

Se agotaron los pasajes de tren de larga distancia en Semana Santa

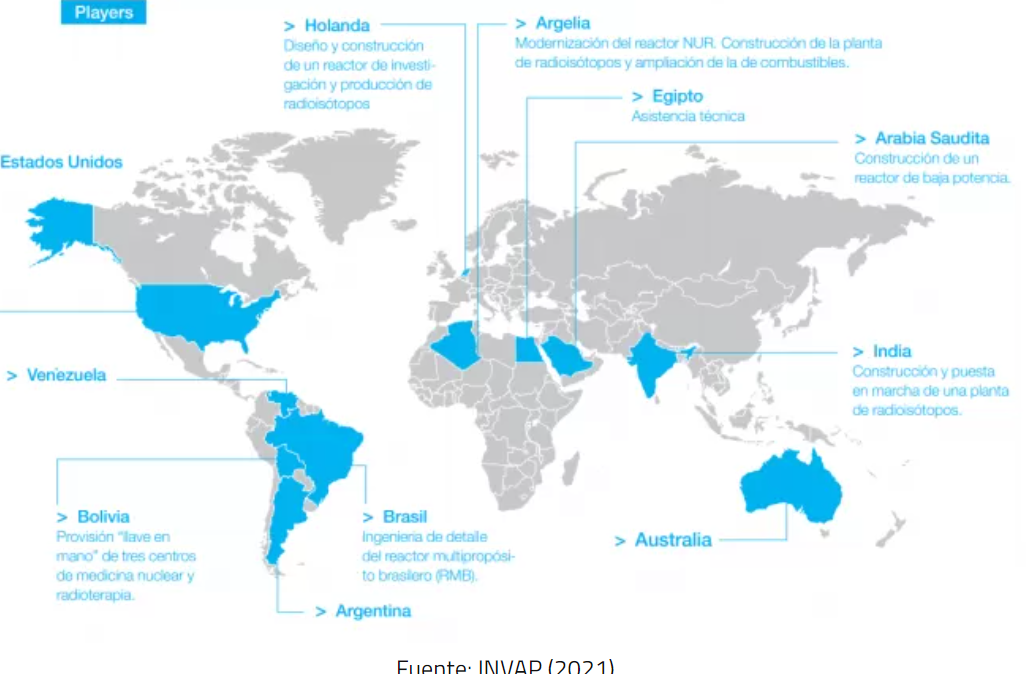

Basualdo afirmó que “el Estado Nacional apuesta al crecimiento del sector nuclear argentino»

El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, declaró ayer que “el Estado Nacional apuesta al crecimiento del sector nuclear y a consolidar los proyectos que aportan energía de base, limpia y segura, a la matriz de generación eléctrica nacional, y que también tienen un impacto muy importante en el desarrollo tecnológico e industrial argentino”.