Taiana: «Vamos a continuar con la modernización de las Fuerzas Armadas. El FONDEF es una ley estratégica»

La próxima etapa: la vacunación de niños, niñas y jóvenes entre 3 y 17 años

Según el INDEC, la población argentina de entre 10 y 19 años en la Argentina alcanza a las 7.129.343 personas. Para llegar a completar sus esquemas de inmunización se debería disponer de unas 14,3 millones de dosis.

«Junto con los especialistas que integramos la Sociedad Argentina de Pediatría estamos esperando los resultados definitivos para luego analizarlos», apuntó el presidente de la Sociedad, Omar Tabacco. Vizzotti destacó en el encuentro virtual “la importancia de estos estudios para nuestro país y el mundo” e invitó a los investigadores a presentar el estudio y los resultados que motivaron la aprobación en China, ante representantes de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y de la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn). “Si bien los niños y adolescentes por lo general presentan la enfermedad Covid-19 en forma leve, es clave avanzar en su protección individual que va a redundar en un beneficio indirecto en poblaciones de mayor edad que presentan más riesgo de complicaciones y muerte”, explicó la ministra. Tabacco plantea que son dos las razones por las cuales es importante vacunar a esta población. «La primera tiene que ver con una razón individual de cada chico, porque el riesgo no es cero y existen, aunque en un bajo porcentaje, fallecidos sin comorbilidades: si bien la incidencia es baja, sería una tragedia no hacerlo (vacunar) con una enfermedad inmunoprevenible. La segunda razón es para alcanzar la inmunidad de rebaño. Cuantos más individuos hayan vacunados, es probable que lleguemos al objetivo. Si no los chicos se van a transformar en el reservorio del virus y va a circular mucho en la infancia». Los especialistas suponían que se llegaría a la inmunidad de rebaño con un 60% de la gente vacunada con dos dosis. La aparición de nuevas variantes, entre ellas, de Delta, modificaron un tanto el panorama y apuntan hacia un 80% de vacunados con las dos inyecciones. Estudios en curso Actualmente Pfizer lleva adelante un estudio que evalúa la seguridad y eficacia de su vacuna en niños de seis meses a once años; también la vacuna de la farmacéutica estadounidense Moderna realiza un ensayo clínico fase 2/3 en niños de la misma edad. «La vacunación en los chicos es el objetivo del mundo sanitario», apunta Tabacco. «En todos lados se está viendo eso mientras que todas las vacunas que se están aplicando están desarrollando ensayos con chicos desde los 6 meses para arriba». «Lo que sucede», agrega, «es que en pediatría son mucho más cuidadosos y con la mirada ética en eso (los ensayos). A su vez, empezaron a realizar los estudios más tarde que con los adultos mayores ya que se empezó con quienes más sufrían las consecuencias del coronavirus». En el caso de Janssen, se está desarrollando un estudio de su vacuna en adolescentes (entre 12 y 17 años); como también en Rusia con la Sputnik V para la misma población. Por su parte, AstraZeneca también realiza un estudio de su vacuna para la franja de 6 a 17 años, el mismo grupo etario del ensayo que está realizado CanSino Biologics (China). Con respecto a si los menores pueden llegar a sufrir efectos adversos diferentes a los que padecieron los adultos con las vacunas, Tabacco apunta que es «una posibilidad remota porque históricamente las vacunas no han demostrado efectos distintos y se vacunan mucho más a los chicos que a los adultos». Pero no dejan de ser hipótesis «en el terreno de las suposiciones» ya que debe ir demostrándose con la evidencia científica. Qué vacunas están aprobadas para niños y adolescentes y dónde La vacuna de Pfizer fue autorizada para uso de emergencia a partir de los 16 años en diferentes países, pero el 5 de mayo las autoridades sanitarias de Canadá ampliaron esa autorización para la población de 12 a 15 años, convirtiéndose en el primer país en el mundo en aprobar la inoculación a adolescentes. Cinco días después hizo lo mismo Estados Unidos tras recibir la aprobación de parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). El 28 de mayo, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) autorizó también esta vacuna para la franja etaria entre 12 y 17, lo que es válido para sus 27 estados miembro. La Argentina aprobó la vacunación de adolescentes entre 12 y 17 años con enfermedades preexistentes con la vacuna de Moderna, también de plataforma de ARN mensajero, con la que ya está vacunando en todo el país. Por su parte, el 11 de junio, China aprobó el uso de emergencia de las vacunas contra la Covid-19 de Sinopharm y de Sinovac Biotech (ambas utilizan la plataforma de virus inactivado) en personas de 3 a 17 años. La que se espera, sea aprobada pronto en el territorio argentino.Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú firman un acuerdo de libre circulación, residencia y trabajo

Los ciudadanos de estos cuatro países pueden desde el 11 de agosto de 2021 residir, trabajar y circular libremente en cualquiera de ellos, según la denominada «decisión 878» impulsada por la Comunidad Andina de Naciones.

Cannabis, textiles y construcción: proponen que se vuelva a cultivar cáñamo, en un lugar histórico

Organizaciones cannábicas, estimuladas por el tratamiento de la ley de cannabis industrial en el Congreso, fueron al histórico pueblo de Jáuregui, en Luján con la intención de reconstruir esa actividad en el mismo lugar donde una dictadura la prohibió. En AgendAR contamos esa historia en «Cuando en la Argentina se produjo cannabis en forma industrial».

Jáuregui es una localidad a 7 kilómetros de la Basílica de Luján. Allí desde los años 50 hasta la última dictadura se produjo cáñamo, una variedad de la Cannabis sativa, que por la resistencia de sus fibras fue utilizada para hacer sogas, suelas, paneles para la construcción.

Fue el proyecto del belga Jules Steverlynck, que pensó la industria textil y sus empresas vinculadas a la localidad en la que se había afincado. Hasta allí esta semana llegaron organizaciones cannábicas que, a la luz del proyecto sobre cannabis industrial que se discute en el Congreso, intentan recuperar la tradición en un lugar al que nadie le resulta extraño que se hable de cáñamo. “Sería un enorme símbolo que en este lugar donde hubo una industria enorme y que fue desmantelada por los militares sea un polo de la producción cañamera”, explica Valery Martínez Navarro, productor de zapatillas con telas cannábicas.

En los años ´40 Jáuregui era un pueblo con un trazado urbano breve. La llegada de Steverlynck y sus fábricas moldearon la geografía local. La recorrida por Jáuregui sirve para darle dimensión a su gesta. Donde hoy funciona el Polo Industrial de Villa Flandria, compuesto por dos enormes conglomerados, con decenas de empresas, fue el corazón de la Algodonera Flandria, la nave insignia del belga, a la que luego le fue anexando la producción del lino y el cáñamo. Alrededor de la fábrica se construyeron casas, clubes, bibliotecas, cooperativas obreras, parroquias, sociedades de fomento, comercios. Muchos de esos edificios aún están, varios de ellos fueron construidos con placas de Linex (con mezcla de lino y cáñamo) y que resistieron el paso del tiempo con una fortaleza llamativa.

“Estas paredes internas fueron todas construidas con placas de cáñamo, los tirajes de los extractores y las aberturas de las puertas también. Piensen que esto estuvo casi dos décadas sin que nadie las mantuviera. Era una construcción con materiales de construcción muy sólidos, entre ellos las placas de cáñamo”, explica Laura Olivares, que vive en una de las construcciones que ocupaban los gerentes de la Algodonera y la Linera Bonaerense, las fábricas de Steverlynck.

Por la calle Flandes se va hacia lo que era la puerta de la Algodonera. En un recorrido a pie en medio de una gran arboleda, a la izquierda está la escuela construida también con Linex, el club náutico y al final de la calle, cruzando un puentecito que pasa sobre el río Luján está la cancha del Club Deportivo Flandria, que hoy lidera la Primera B y que también fue fundado por el empresario belga.

“Jáuregui tiene un polo industrial textil y está la mística, la historia del cáñamo. Con cualquiera que hablás lo vincula a una época de enorme progreso. La idea de venir hasta acá es hacer un primer acercamiento con el pueblo de Jáuregui para que se comience a saber entre los distintos actores sociales que cooperativas y organizaciones cannábicas quieren que el cáñamo se vuelva a producir en la zona. Ahora la intención es reunirnos con funcionarios del Municipio. Sería muy interesante que vuelva a resurgir su producción con la ayuda del Estado. Crear nuevos trabajos e investigar”, explica Nico Milione, titular de Acción Cannábica, que explica que en Tigre su organización impulsa un proyecto similar pero de cannabis medicinal.

“Aquí hay una tradición pero también un presente. En la zona hay desarrollo textil que se mantuvo todos estos años y, por ejemplo, está Argentun, la empresa de semillas de girasol. Las semillas de cáñamo también sirven para la producción alimenticia. Se hacen aceites, barritas, granolas y se prensan las semillas también porque tienen infinidad de nutrientes. Habría que ver si es posible compatibilizar y hacer eficiente lo que hay ahora completando con las posibilidades del cáñamo. Es una zona con muchas tierras. Sólo hay que ver si la escala de producción posible termina siendo rentable”, explica Diana Barreneche, de Proyecto Cáñamo, quien al ver el estado de las casas hechas con cáñamo remarca: “Si algo que se hizo hace 50 años sigue cumpliendo su función es incuestionable la nobleza de este material”.

En los años ´40 Jáuregui era un pueblo con un trazado urbano breve. La llegada de Steverlynck y sus fábricas moldearon la geografía local. La recorrida por Jáuregui sirve para darle dimensión a su gesta. Donde hoy funciona el Polo Industrial de Villa Flandria, compuesto por dos enormes conglomerados, con decenas de empresas, fue el corazón de la Algodonera Flandria, la nave insignia del belga, a la que luego le fue anexando la producción del lino y el cáñamo. Alrededor de la fábrica se construyeron casas, clubes, bibliotecas, cooperativas obreras, parroquias, sociedades de fomento, comercios. Muchos de esos edificios aún están, varios de ellos fueron construidos con placas de Linex (con mezcla de lino y cáñamo) y que resistieron el paso del tiempo con una fortaleza llamativa.

“Estas paredes internas fueron todas construidas con placas de cáñamo, los tirajes de los extractores y las aberturas de las puertas también. Piensen que esto estuvo casi dos décadas sin que nadie las mantuviera. Era una construcción con materiales de construcción muy sólidos, entre ellos las placas de cáñamo”, explica Laura Olivares, que vive en una de las construcciones que ocupaban los gerentes de la Algodonera y la Linera Bonaerense, las fábricas de Steverlynck.

Por la calle Flandes se va hacia lo que era la puerta de la Algodonera. En un recorrido a pie en medio de una gran arboleda, a la izquierda está la escuela construida también con Linex, el club náutico y al final de la calle, cruzando un puentecito que pasa sobre el río Luján está la cancha del Club Deportivo Flandria, que hoy lidera la Primera B y que también fue fundado por el empresario belga.

“Jáuregui tiene un polo industrial textil y está la mística, la historia del cáñamo. Con cualquiera que hablás lo vincula a una época de enorme progreso. La idea de venir hasta acá es hacer un primer acercamiento con el pueblo de Jáuregui para que se comience a saber entre los distintos actores sociales que cooperativas y organizaciones cannábicas quieren que el cáñamo se vuelva a producir en la zona. Ahora la intención es reunirnos con funcionarios del Municipio. Sería muy interesante que vuelva a resurgir su producción con la ayuda del Estado. Crear nuevos trabajos e investigar”, explica Nico Milione, titular de Acción Cannábica, que explica que en Tigre su organización impulsa un proyecto similar pero de cannabis medicinal.

“Aquí hay una tradición pero también un presente. En la zona hay desarrollo textil que se mantuvo todos estos años y, por ejemplo, está Argentun, la empresa de semillas de girasol. Las semillas de cáñamo también sirven para la producción alimenticia. Se hacen aceites, barritas, granolas y se prensan las semillas también porque tienen infinidad de nutrientes. Habría que ver si es posible compatibilizar y hacer eficiente lo que hay ahora completando con las posibilidades del cáñamo. Es una zona con muchas tierras. Sólo hay que ver si la escala de producción posible termina siendo rentable”, explica Diana Barreneche, de Proyecto Cáñamo, quien al ver el estado de las casas hechas con cáñamo remarca: “Si algo que se hizo hace 50 años sigue cumpliendo su función es incuestionable la nobleza de este material”.

Claudio Núñez atiende una parrilla sobre el Acceso Oeste, dos kilómetros antes del ingreso a Jáuregui. Cuenta que su padre fue uno de los encargados de confianza de Steverlynck y que trabajó en la fábrica casi 50 años. Y que a él llegó a trabajar casi 10 años en la Linera. “Para nosotros, plantar cáñamo era lo más normal del mundo. Era parte de la industria textil y se sumaba al lino que se plantaba y cosechaba. Era un cultivo más. Hasta que comenzaron a venir las excursiones desde Buenos Aires porque querían fumar la planta.

En los terrenos de la vieja Linera está Argensun y otras empresas pero está el casco antiguo de la fábrica y las oficinas, que nunca se tocaron desde mediados de los 70. Están las piletas donde se humedecía el cáñamo para hacer los hilados. También están las viejas máquinas, los carteles con la producción de las tres empresas que llegaron a tener juntas más de 2.000 empleados.

“En el recorrido por el pueblo te das cuenta que hay mucha gente que está contenta con la historia que tuvo, que no reniega ni esconde el cultivo del cannabis, que estuvo más de 20 años acá. Algunos de ellos aún mantienen un expertise que no hay en otros lugares. Esperemos que este sea el primer paso para un acercamiento con la gente de Jáuregui”, concluye Germán Pereira, de Proyecto Cáñamo.

Claudio Núñez atiende una parrilla sobre el Acceso Oeste, dos kilómetros antes del ingreso a Jáuregui. Cuenta que su padre fue uno de los encargados de confianza de Steverlynck y que trabajó en la fábrica casi 50 años. Y que a él llegó a trabajar casi 10 años en la Linera. “Para nosotros, plantar cáñamo era lo más normal del mundo. Era parte de la industria textil y se sumaba al lino que se plantaba y cosechaba. Era un cultivo más. Hasta que comenzaron a venir las excursiones desde Buenos Aires porque querían fumar la planta.

En los terrenos de la vieja Linera está Argensun y otras empresas pero está el casco antiguo de la fábrica y las oficinas, que nunca se tocaron desde mediados de los 70. Están las piletas donde se humedecía el cáñamo para hacer los hilados. También están las viejas máquinas, los carteles con la producción de las tres empresas que llegaron a tener juntas más de 2.000 empleados.

“En el recorrido por el pueblo te das cuenta que hay mucha gente que está contenta con la historia que tuvo, que no reniega ni esconde el cultivo del cannabis, que estuvo más de 20 años acá. Algunos de ellos aún mantienen un expertise que no hay en otros lugares. Esperemos que este sea el primer paso para un acercamiento con la gente de Jáuregui”, concluye Germán Pereira, de Proyecto Cáñamo. Los precios del maíz y el trigo suben, dejando atrás a la soja

El maíz cerró ayer en Chicago con un alza de 4,23 dólares la tonelada para el contrato septiembre, en una jornada en que llegó a ascender 10 dólares, luego de un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda) que dio impulso a los precios, porque pronosticó una cosecha y un nivel de stock del cereal por debajo de las previsiones del mercado.

Lo mismo sucedió con el trigo, que culminó la jornada con una suba de 9,73 dólares en Chicago y de 10,47 dólares en Kansas, luego de que el Usda recortara la proyección de producción en países clave para la oferta mundial de este cereal: Estados Unidos, Canadá y Rusia. En cambio, la soja si bien tuvo un impacto inicial al alza tras la publicación del reporte del Usda, acabó la jornada sin cambios con respecto al cierre del miércoles, con un valor de 495 dólares la tonelada. De acuerdo con sendos informes publicados por la consultora Granar y por la Bolsa de Cereales de Córdoba, los aspectos más importantes del informe mensual del Usda son los siguientes: MAÍZ Para el ciclo 2021/22 que está avanzando en Estados Unidos, el organismo redujo con fuerza la previsión de rinde, de 112,66 quintales por hectárea a 109,59 quintales. Este valor quedó incluso por debajo del dato más pesimista de los operadores privados, que manejaban un rango de entre 110,28 y 112,98 quintales. Por esta razón, la cosecha estimada por el Usda bajó de 385,21 millones de toneladas a 374,68 millones, bastante por debajo de los 381,12 millones que proyectaba el mercado, con un rango de entre 376,65 millones y 386,35 millones. El resultado es que el stock final se calcula ahora en 31,56 millones de toneladas, casi cinco millones por debajo del mes pasado, y también una cifra menor que las 32,90 millones que aguardaban los privados. “Todas estas cifras confirman que la relación entre la oferta y la demanda de maíz no se verá aliviada en la campaña 2021/2022, que, de momento, tiene todos los condimentos necesarios para garantizar precios firmes”, analizó Granar. Como corolario, el Usda también redujo con fuerza la expectativa de cosecha de Brasil, de 93 millones de toneladas a 87 millones, con una previsión de exportaciones que se acortó de 28 millones a 23 millones. Estos valores están en línea con los publicados por la Comisión Nacional de Abastecimiento de Brasil (Conab), que el martes pronosticó una zafra total de maíz de 86,5 millones de toneladas, cuando un mes antes esperaba 93,4 millones; lo que deriva en un ajuste de las ventas externas de 29,5 millones de toneladas a 23,5 millones. TRIGO En Estados Unidos, el ajuste fue de 47,52 millones de toneladas a 46,18 millones, aunque la merma expresada en este nuevo trabajo no se limitó al trigo de primavera, sino que respondió sobre todo a un achique sobre la producción de trigos de invierno, que pasó de 38,21 millones a 36,93 millones. Por eso, las existencias finales se redujeron de 18,09 millones a 17,05 millones, menos que las 17,5 millones estimadas con el mercado. Para Rusia, en tanto, la reducción fue drástica: acortó el volumen de producción esperado de 85 millones de toneladas a 72,5 millones, un nivel que quedó incluso por debajo de las estimaciones del Gobierno ruso, de 81 millones, pero también de las proyecciones de privados como SovEcon (76,4 millones) e Ikar (77 millones). De todos modos, lo más importante fue el recorta aplicado a la cosecha de Canadá, de 31,5 millones de toneladas a 24 millones, una magnitud que el mercado no esperaba. SOJA De acuerdo con Granar, el “aparente desencanto del mercado” pudo haber tenido que ver, entre otros factores, con la perspectiva de que China comprará menos soja, con ajustes de 98 a 97 millones de toneladas para sus importaciones en la campaña actual y de 102 a 101 millones para la nueva. También con el aumento del stock final estadounidense 2020/2021, de 3,66 a 4,34 millones de toneladas, y el nulo impacto de la menor cosecha estadounidense sobre las existencias finales 2021/22. La expectativa de rinde de la nueva campaña en Estados Unidos se vio reducida de 34,16 a 33,63 quintales por hectárea, contra los 33,89 quintales previstos por los privados, y que el volumen calculado para la cosecha fue ajustado de 119,88 a 118,08 millones, contra los 119,07 millones estimados por el mercado.En la Universidad de La Plata investigan el eucalipto, para eliminar larvas del mosquito del dengue

Especialistas del CONICET realizaron ensayos con extracto del árbol para desentrañar qué mecanismos afectan al mosquito transmisor del dengue. Una investigación clave en la lucha contra una de las plagas resistentes, endémica en Argentina y otros países vecinos.

Saber que ciertas plantas ejercen naturalmente una acción repelente o incluso insecticida contra algunas especies es útil, pero no suficiente. Además de observar y comprobar ese efecto, el paso esencial para aprovecharlo en el manejo de plagas e insectos perjudiciales para la salud es conocer y entender los mecanismos involucrados en el proceso. Eventualmente, lo que sigue en una situación ideal es poder controlarlos, ya sea potenciando o inhibiendo la actividad de cada elemento de acuerdo al objetivo que se persigue. En esta línea, un trabajo científico de expertos del CONICET publicado días atrás en la revista PLOS Neglected Tropical Diseases muestra novedosos resultados en cuanto al funcionamiento del aceite esencial de eucaliptus contra las larvas del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus del dengue. “Nos propusimos comenzar a desentrañar justamente ese funcionamiento. Cómo el extracto de este árbol afecta y mata a las larvas; qué es lo que les hace. Y a la vez, de qué manera ellas se defienden del efecto tóxico, que es la pregunta para la cual encontramos resultados más interesantes”, cuenta Sheila Ons, investigadora del CONICET en el Centro Regional de Estudios Genómicos (CREG, UNLP), a cargo del equipo que llevó adelante el estudio. Según explica, las distintas pruebas realizadas mostraron una clara interacción entre una molécula que transporta el compuesto de eucaliptus con actividad insecticida, y un grupo de pequeñas proteínas llamadas quimiosensoriales, ya conocidas por su papel en la recepción de los olores por parte de los insectos, un campo muy estudiado precisamente por todo lo relacionado a repelencias y atracciones. “En este caso, lo que pudimos confirmar es que estas proteínas entran en juego pero no en relación al sistema olfativo, sino en la respuesta detoxificante por parte de las larvas, es decir, en el intento por sacarse de encima o evadir la acción tóxica del eucaliptus”, explica Ons, y continúa: “Es una reacción que ocurre siempre que se expone a un organismo frente a lo que se denomina un xenobiótico, es decir algo externo que le resulta tóxico, y que puede variar en su mecanismo: a veces se da en forma de procesos metabólicos que lo transforman para poder excretarlo; otras, sucede a través de moléculas que secuestran al compuesto extraño para que no pueda ejercer su efecto venenoso”. Por lo observado en este trabajo, el equipo de expertos considera que ambas modalidades se ponen en marcha en las larvas en contacto con el aceite utilizado. “Nuestra hipótesis es que las proteínas quimiosensoriales de las larvas se pegan al compuesto tóxico que contiene el extracto de eucaliptus y de esa manera opacan o tapan su efecto nocivo. Lógicamente, si la dosis es alta, esta respuesta detoxificante no alcanza y terminan provocando la muerte”, apunta Ons. De esta manera, la investigación abona los resultados obtenidos en otro estudio científico de 2020 sobre detoxificación de insecticidas sintéticos en mosquitos, aunque en aquella oportunidad se habían utilizado ejemplares de la especie Anopheles, transmisora de la malaria. Este trabajo es el primero que observa este mecanismo en A. aegypti y en una sustancia natural. Para los experimentos de laboratorio, los insectos se dividieron en dos grupos, de los cuales solo uno fue incorporado a un recipiente de agua que tenía una pequeña cantidad del aceite de eucaliptus, mientras que el segundo quedó en un medio líquido, pero sin la solución. Becaria del CONICET en el CREG y encargada de estos ensayos, Ivana Sierra cuenta que cada grupo de larvas fue expuesto al tratamiento en condiciones óptimas de temperatura y humedad durante 14 horas al cabo de las cuales se colectó a la mitad de ambas poblaciones para ser sometidas a los ensayos de expresión en los que pudieron ver cómo las proteínas quimiosensoriales comenzaban a proliferar aceleradamente.En el término de un día el nivel de mortalidad era elevado.“Los extractos de aceites esenciales se obtienen por hidrodestilación de las hojas frescas, y el de eucaliptus suele clasificarse como altamente activo contra las larvas. El que usamos nosotros pertenece a la especie Eucalyptus camaldulensis, y es uno de los que presenta mayor actividad larvicida”, añade la especialista. Cabe mencionar que el compuesto fue provisto por el investigador del CONICET Héctor Masuh, del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF, CONICET-MINDEF). Como complemento de las pruebas de laboratorio, la investigación también incluyó un estudio con modelados tridimensionales –representaciones computacionales de un determinado fenómeno– a cargo de Alejandro Nadra, investigador del CONICET en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Con el objetivo de predecir si habría interacción entre las moléculas involucradas, la herramienta efectivamente mostró que la toxina y la proteína quimiosensorial tienen una fuerte tendencia a interactuar y a unirse entre sí. De esta manera, todas las evidencias reunidas permiten al equipo de especialistas profundizar la búsqueda de estrategias de control de plagas por fuera de los insecticidas químicos que, si bien tienen un infalible e inmediato efecto mortal, su uso indiscriminado acarrea severas consecuencias sobre el medio ambiente y favorece la proliferación de nuevas generaciones de insectos mucho más resistentes.

La inflación de julio: 3%. Lo acumulado en 7 meses ya suma 29%, lo pautado en el Presupuesto para todo el año

Entregan vacunas Sputnik V terminadas en Argentina: 995.125 dosis del componente 1 y 152.500 del 2

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, recibirán formalmente hoy jueves a las 10 las primeras vacunas Sputnik V elaboradas por el Laboratorio Richmond. Están almacenadas en la Planta de Operaciones de Logística Farmacéutica de Andreani, en la localidad de Malvinas Argentinas.

Son las primeras 995.125 dosis del componente 1 y 152.500 dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V producidas localmente a partir del antígeno provisto por el Instituto Gamaleya de Rusia. Desde el centro logístico situado en la avenida General Juan Gregorio Lemos 2851 de Villa de Mayo, los funcionarios brindarán una conferencia de prensa en la que ofrecerán detalles sobre las primeras vacunas formuladas en nuestro país con el objetivo de fortalecer el Plan Estratégico de Vacunación Covid-19. No participará Marcelo Figueiras, presidente del Laboratorio, ya que se encuentra cumpliendo el aislamiento de siete días por haber regresado al país del exterior. En su lugar, estarán Juan Manuel Artola, CEO de la empresa y Elvira Zini, directora científica. Hace 9 días, en medio de la demora de segundas dosis de la vacuna Sputnik V, el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y Richmond habían anunciado que llegó la aprobación desde Moscú y que desde la semana pasada estaban disponibles las primeras 150.000 dosis producidas en el país. “Las muestras de la vacuna producidas en la Argentina han superado con éxito el control de calidad en el Centro Gamaleya el 3 de agosto. El exitoso comienzo de la producción del segundo componente de Sputnik V es un ejemplo importante de cooperación tecnológica entre Rusia y Argentina para la localización de la producción de una de las mejores vacunas del mundo contra el coronavirus”, indicaba el parte de prensa. Las dosis habían comenzado a ser producidas hace cinco semanas, según había anunciado Figueiras. “En el caso de las vacunas, hay un triple control, por un lado nuestro laboratorio, por el otro Anmat y finalmente se manda el producto al Gamaleya, y ahí se produce un cuello de botella porque están con mucha demanda”, explicó el mes pasado el empresario en declaraciones radiales. Según lo anunciado, Richmond podrá producir más de 3 millones de dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V en agosto. Además de ese pequeño lote que se liberará mañana, la expectativa del laboratorio argentino era que esta semana Rusia autorice el resto de las vacunas de segunda dosis que están en stock hasta llegar a 1.005.000 finalizadas. Richmond recibe el antígeno elaborado en Rusia y luego pasa a la etapa, denominada «fill and finish», que consiste en el llenado y acondicionamiento final de la vacuna.En la Universidad de Mar del Plata fabrican tanques ultralivianos para el lanzador espacial Tronador

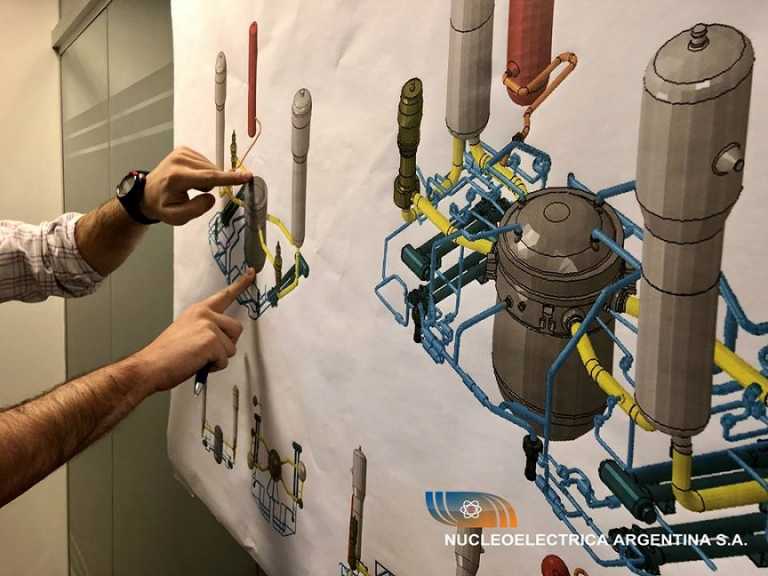

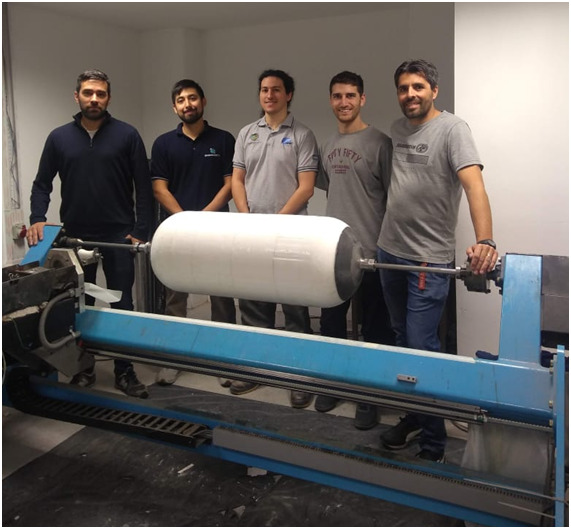

La Agencia de I+D+i del Ministerio de Ciencia adjudicó al grupo de investigación en materiales compuestos de uso aeroespacial del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA, del CONICET y la Universidad de Mar del Plata) un financiamiento de 15 millones de pesos para desarrollar recipientes de presión ultralivianos que se emplearán en el vehículo espacial Tronador.

El grupo que dirige el Dr. Exequiel Rodríguez, investigador independiente del CONICET Mar del Plata, trabaja desde hace 10 años para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y la empresa estatal VENG en el desarrollo de componentes y materiales compuestos para la construcción del lanzador de satélites que lleva adelante la CONAE. En esta oportunidad, el fondo FONARSEC de la Agencia de I+D+i lanzó el programa “Investigaciones orientadas para satélites”, que promueve desarrollos estratégicos en el campo aeroespacial nacional, con aplicación directa en los satélites y lanzadores que se fabrican en nuestro país. Y es en este programa donde el grupo del INTEMA resultó seleccionado para el desarrollo de componentes específicos para el lanzador Tronador.

Se trata de los recipientes de presión, un elemento clave en los lanzadores espaciales, ya que permiten almacenar el combustible y los gases presurizantes y propelentes que se emplean durante el despegue. Los primeros prototipos de los recipientes que obtuvieron los investigadores marplatenses fueron desarrollados empleando materiales de muy bajo peso basados en fibras de carbono y nanocompuestos poliméricos.

El diseño mecánico se obtuvo empleando métodos basados en algoritmos genéticos, es decir un tipo particular de inteligencia artificial.

Este proyecto de tres años de duración permitirá escalar el proceso de fabricación, realizar pruebas de confiabilidad y obtener componentes certificados que puedan emplearse en las pruebas de lanzamiento. El equipo de trabajo está conformado por los investigadores Juan Morán, Lucía Asaro, Pablo Montemartini, Pablo Leiva, Liliana Manfredi y Analía Tomba, todos pertenecientes al INTEMA y a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

«La concreción de este proyecto es un hito para el grupo, y es el resultado de muchos años de trabajo, la verdad que estamos muy contentos. El financiamiento que aportará la Agencia nos permitirá cambiar la escala y obtener productos que puedan emplearse directamente en los cohetes fabricados en el país», afirma Rodriguez.

En esta oportunidad, el fondo FONARSEC de la Agencia de I+D+i lanzó el programa “Investigaciones orientadas para satélites”, que promueve desarrollos estratégicos en el campo aeroespacial nacional, con aplicación directa en los satélites y lanzadores que se fabrican en nuestro país. Y es en este programa donde el grupo del INTEMA resultó seleccionado para el desarrollo de componentes específicos para el lanzador Tronador.

Se trata de los recipientes de presión, un elemento clave en los lanzadores espaciales, ya que permiten almacenar el combustible y los gases presurizantes y propelentes que se emplean durante el despegue. Los primeros prototipos de los recipientes que obtuvieron los investigadores marplatenses fueron desarrollados empleando materiales de muy bajo peso basados en fibras de carbono y nanocompuestos poliméricos.

El diseño mecánico se obtuvo empleando métodos basados en algoritmos genéticos, es decir un tipo particular de inteligencia artificial.

Este proyecto de tres años de duración permitirá escalar el proceso de fabricación, realizar pruebas de confiabilidad y obtener componentes certificados que puedan emplearse en las pruebas de lanzamiento. El equipo de trabajo está conformado por los investigadores Juan Morán, Lucía Asaro, Pablo Montemartini, Pablo Leiva, Liliana Manfredi y Analía Tomba, todos pertenecientes al INTEMA y a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

«La concreción de este proyecto es un hito para el grupo, y es el resultado de muchos años de trabajo, la verdad que estamos muy contentos. El financiamiento que aportará la Agencia nos permitirá cambiar la escala y obtener productos que puedan emplearse directamente en los cohetes fabricados en el país», afirma Rodriguez.

«La Facultad de Ingeniería y el INTEMA se constituyen como proveedores directos del plan espacial nacional»Luego de haber concluido el proyecto que permitió obtener prototipos de tanques ultralivianos de alta presión para el vehículo espacial Tronador, el grupo de Materiales Compuestos Estructurales de INTEMA (CET) y la empresa VENG SA comenzó a desarrollar recipientes ultralivianos de baja presión para almacenar oxígeno líquido. Este elemento es uno de los componentes principales del sistema de propulsión del cohete, y en el diseño actual se emplean tanques metálicos para contenerlo. El empleo de materiales compuestos reforzados con fibras de carbono y resinas modificadas con nanopartículas permitirán reducir considerablemente el peso de los tanques. Actualmente se trabaja en la fabricación y testeo de los primeros prototipos de tamaño reducido. Luego de calificar estos tanques, se podrá escalar el tamaño de los recipientes para fabricar el cuerpo mismo de la primera etapa del cohete, que es en esencia un tanque de oxígeno líquido de grandes dimensiones. El desarrollo de los recipientes se realiza de manera conjunta con los ingenieros del área de estructuras de VENG, quienes visitan regularmente la sede de INTEMA para colaborar durante el procesamiento de los tanques y los ensayos en el banco de pruebas hidráulico.

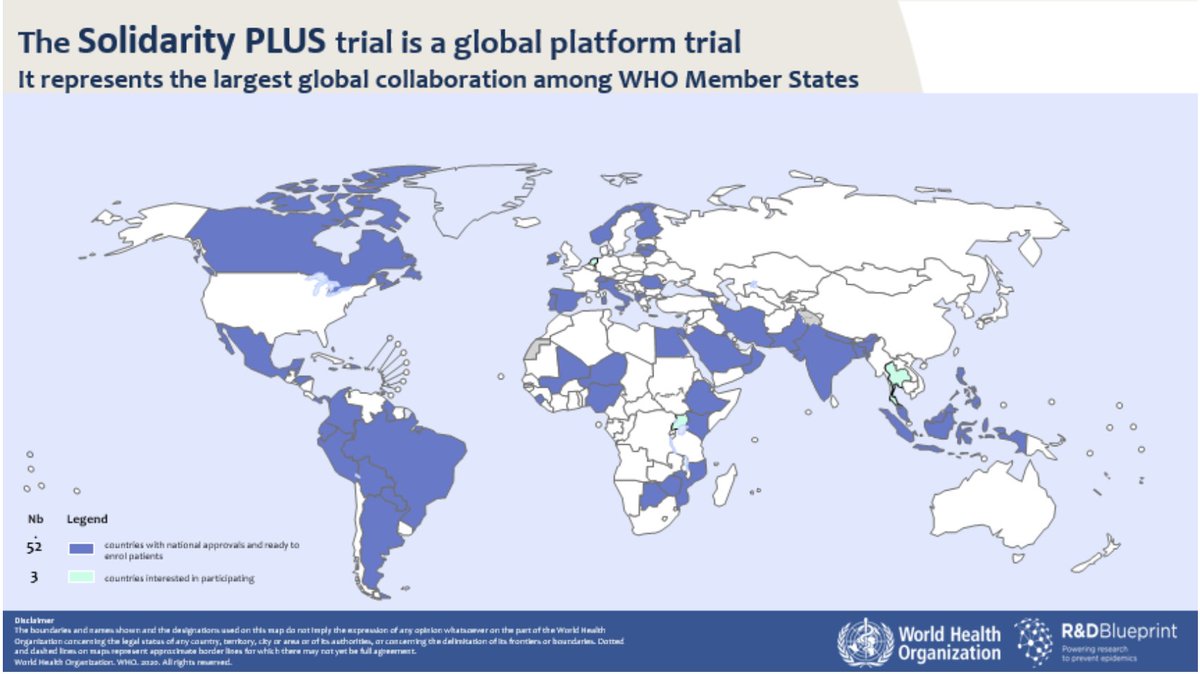

La OMS inicia ensayos con tres fármacos contra el covid-19

Se probarán artesunate, imatinib e infliximab como posibles tratamientos para cuadros graves de coronavirus. Del estudio participan 600 hospitales de todo el mundo, incluida Argentina.

Es la segunda etapa del ensayo Solidarity, que en su primera etapa no logró resultados positivos con la hidroxicloroquina, el remdesivir, el interferón y los antirretrovirales lopinavir y ritonavir. «Un panel independiente de expertos» seleccionó a artesunate, utilizado hasta ahora en casos de malaria; imatinib, que se usa en algunos tipos de cáncer; e infliximab, prescripto para la artritis reumatoide y enfermedades que atacan el sistema inmunológico, «dado su potencial a la hora de reducir el riesgo de fallecimiento en pacientes de COVID-19», dice el comunicado de la Organización Mundial de la Salud. Los medicamentos que no dieron resultados Con estos fármacos se inicia la segunda fase de ensayos Solidarity, que en su primera etapa no logró resultados positivos tras probar en pacientes cuatro tratamientos: la hidroxicloroquina (creada inicialmente contra la malaria), el antiviral remdesivir, el interferón o los antirretrovirales lopinavir y ritonavir. La OMS concluyó a finales de 2020 que ninguno de esos cuatro tratamientos lograba reducciones importantes en la duración de las hospitalizaciones, los fallecimientos por COVID-19 o el número de personas que requerían ventilación. Dos tratamientos efectivos ante casos graves de covid En contraste con el rápido desarrollo de las vacunas anticovid, con más de una decena ya en uso globalmente, la OMS reconoce como efectivos por ahora sólo dos tratamientos para los casos graves: la dexametasona, un corticoesteroide, y la utilización de antagonistas de interleucina-6. Mientras el primero es de fácil acceso en todo el mundo, por el bajo precio de la dexametasona, la interleucina-6 es un tratamiento de alto coste que la propia OMS advirtió que no estaría al alcance de la mayoría de los pacientes en países en desarrollo. Los ensayos Solidarity (Solidarity PLUS en esta nueva fase) involucrarán a miles de investigadores en 600 hospitales de 52 países, entre ellos la Argentina. Características de las drogas que se probarán Artesunato Producido por el laboratorio Ipca, actualmente se usa para tratar la malaria. Se administrará a pacientes con covid por vía intravenosa durante 7 días, utilizando la dosis estándar recomendada para el tratamiento de la malaria grave. El artesunato es un derivado de la artemisinina, un fármaco antipalúdico extraído de la hierba Artemisia annua. La artemisinina y sus derivados se utilizaron ampliamente en el tratamiento de la malaria y otras enfermedades parasitarias durante más de 30 años. Imatinib Producido por Novartis, se usa para tratar ciertos tipos de cánceres. Se administrará por vía oral, una vez al día, durante 14 días. La dosis utilizada es la dosis de mantenimiento estándar que reciben los pacientes con neoplasias hematológicas durante períodos prolongados. Los datos clínicos experimentales y preliminares sugieren que imatinib revierte el daño pulmonar. Infliximab Producido por Johnson & Johnson, se usa para tratar enfermedades del sistema inmunológico. Se administrará por vía intravenosa como una dosis única. La dosis utilizada es la dosis estándar que reciben los pacientes con enfermedad de Crohn durante períodos prolongados. Infliximab es un inhibidor de TNF alfa. Los biológicos anti-TNF fueron aprobados para el tratamiento de ciertas afecciones inflamatorias autoinmunes durante más de 20 años. Los países que participarán en estos ensayos son: Albania, Argentina, Bahamas, Bangladesh, Bélice, Bolivia, Botswana, Brasil, Canadá, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Etiopía, Finlandia, Georgia, Guyana, Honduras, India, Indonesia, Irán, Irlanda, Italia, Jamaica, Kenya, Kuwait, Letonia, Líbano, Lituania, Macedonia, Malasia, Malí, México, Mozambique, Níger, Nigeria, Noruega, Omán, Paquistán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Portugal, Rumania, Arabia Saudita, Sierra Leona, España, Suiza, Trinidad y Tobago, Zimbabwue.

El INTI y una empresa nacional lanzan al mercado sudamericano una harina fortificada en proteínas y fibras

La empresa nacional Morixe y el INTI se unieron para desarrollar el nuevo producto, que tendrá un alto aporte nutricional en proteínas y fibras naturales y podrá utilizarse para elaborar alimentos de uso común como panificados, pastas, pizzas, empanadas y masas, entre otros.

Según un informe publicado por la Asociación Latinoamericana de Industriales Molineros, Argentina y Uruguay son los países de la región con mayor consumo per cápita de harina de trigo, alcanzando una cifra aproximada de 90 kilogramos anuales por habitante. Tomando en cuenta esta tendencia y en la búsqueda de mejorar el perfil nutricional del producto, la empresa argentina Morixe desarrolló junto con el INTI una premezcla para panificados fortificada en proteínas y fibras. Mejor harina “Buscamos obtener un producto que en lo que se conoce como una porción de pan (equivalente a 50 gramos) aporte proteínas con un determinado perfil de aminoácidos establecidos por Naciones Unidas. Para lograrlo, tuvimos que sustituir parte de la harina de trigo por otras materias primas como arveja amarilla, soja y derivados tanto lácteos como de huevo”, detalla Mariana Sánchez, coordinadora de proyectos de desarrollo vinculados a alimentos en el INTI. “Además está elaborado en su totalidad con ingredientes nacionales, sin aditivos químicos o de síntesis y si bien su precio estará por encima de la harina leudante de la marca, este producto no es comparable porque tiene componentes fortificantes que lo hacen más costoso. Sin duda, en términos de costo-beneficio, será la harina más competitiva del mercado, y comparado con el costo de las proteínas cárnicas, la conveniencia es mucho mayor aún”, agrega Rafael Caderosso Tobler, director comercial de Morixe, empresa de alimentos que nació en 1901 y que tiene como misión la producción y comercialización de alimentos de alta calidad a precios accesibles. Exportaciones de harina fortificada El nuevo producto estará disponible en supermercados y dietéticas de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Para su desarrollo se trabajó durante un año en su formulación y actualmente Morixe la produce en su planta de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. “Con este lanzamiento buscamos aportar una alternativa versátil y accesible por su bajo precio relativo respecto de otros productos de similar valor nutricional, 1 kg de nuestra harina proteica aporta la misma cantidad de proteínas que 1 kg de carne vacuna y un 20% más que 1 kg de pollo”, destaca el directivo de Morixe.“Este es un claro ejemplo de que somos un país naturalmente competitivo para innovar localmente y exportar nuestros productos agroindustriales”, concluye Caderosso Tobler.El trabajo se suma a las acciones que viene implementando el INTI para agregar valor a una industria estratégica como es la de alimentos.

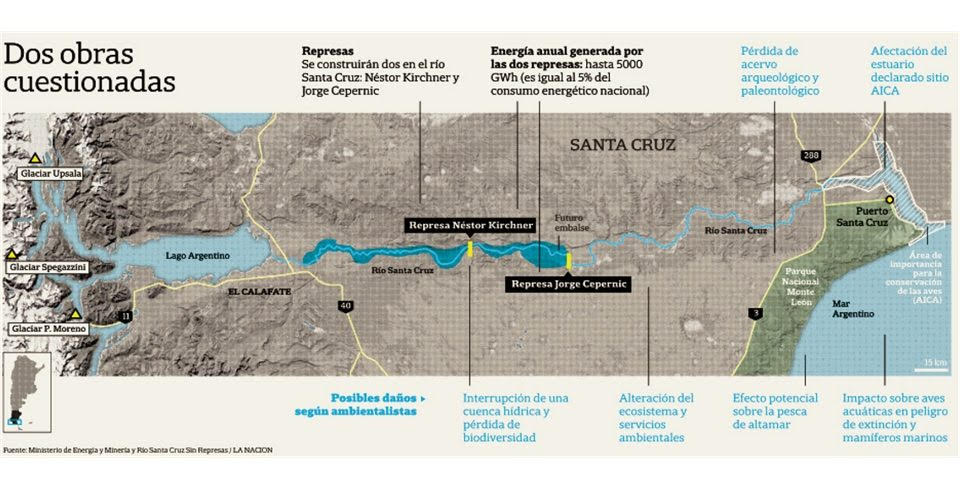

China suspendió la financiación, y el gobierno hace un salvataje de las represas de Santa Cruz

El gobierno nacional destinará una partida de casi $ 18.000 millones para realizar un salvataje a las represas de Santa Cruz. El 2 de julio China había suspendido el envío de fondos. Los giros del crédito de los bancos chinos frenados desde 2018 y certificados de trabajos impagos por las restricciones presupuestarias. Se negocia una nueva adenda en el contrato.

Esta decisión quedó confirmada por el Decreto 489, firmado por todo el Gabinete nacional, donde el Poder Ejecutivo realizó distintas modificaciones presupuestarias. El gobierno destinará una partida de 17.290 millones de pesos (alrededor de US$ 170 millones al cambio de hoy) para el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH), para continuar con las obras de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, que el gobierno de Macri las había rebautizado como Cóndor Cliff y La Barrancosa. El consorcio conformado por las firmas Electroingeniería, Hidrocuyo y la china Gezhouba le solicitó al gobierno un salvataje de alrededor de la cifra asignada para poder continuar con la construcción de las represas de Santa Cruz. Por su parte, China reclama la firma de una adenda financiera que se adecúe a la nueva realidad del proyecto.Historia de dos represas

Como detalló hace un mes el periodista Antonio Rossi en el portal Letra P, la construcción de las centrales hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz enfrenta una situación límite por la combinación de una serie de factores y decisiones oficiales que arrastran casi tres años de demora. Las obras en las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic se iniciaron en 2015 con el fin de que entren en servicio en los primeros meses de 2020. Con los ingresos que iban a llegar por la venta de energía, el Gobierno tenía previsto comenzar a cancelar las cuotas del crédito de US$ 4.700 millones otorgado por los bancos chinos ICBC, CDB (China Development Bank Corporation) y el Bank of China Limited (BOC). Cuando asumió a fines de 2015, Mauricio Macri frenó las obras y puso en marcha una prolongada revisión del proyecto que estuvo a cargo del ex ministro de Energía, Juan José Aranguren -mucho más interesado en el petróleo que en centrales hidroeléctricas. En el segundo semestre de 2017, la administración macrista y las autoridades chinas consensuaron una nueva versión del proyecto que, entre otras modificaciones salientes, incluyó la reducción de la potencia instalada, un mayor plazo para las obras reprogramadas y la incorporación de una línea de transporte en alta tensión desde Santa Cruz hasta Buenos Aires. Pero tras haber acordado la reconfiguración del proyecto, Macri y Aranguren dejaron sin cerrar la actualización del contrato de financiación que se había firmado durante el segundo mandato de Cristina Kirchner con el Gobierno y los bancos de China. La falta de acuerdo con las entidades que financian las obras generó dos situaciones negativas. Por un lado, los bancos chinos dejaron de girar a fines de 2018 los fondos prometidos, cuando solo llevaban entregado el 36% del crédito total de u$s 4.700 millones de dólares. De lo aportado hasta ahora, u$s 1.300 millones se usaron en el pago de obras y compra de equipos y u$s 400 millones fueron anticipos a los fabricantes chinos de las turbinas. Por otro lado, los mismos bancos salieron en el último tiempo a presionar al Gobierno con el argumento de que ya estarían en condiciones de exigir el repago de las primeras cuotas del crédito original al cumplirse el período de gracia de 66 meses que se había pactado en 2015.Un default en este contrato con China implicaría la paralización de todos los créditos para obras energéticas y de infraestructura que están activos con ArgentinaA partir de diciembre de 2019, la tarea de adecuar el financiamiento chino quedó bajo la órbita del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz. Finalmente, quien, una acción conjunta con el ministro de Economía, Martín Guzmán, ha permitido una solución de emergencia. Y tanto Guzmán como Beliz se comprometieron a acelerar las gestiones para suscribir la adenda financiera pendiente y evitar de esa manera caer en default con China, lo que implicaría, por las clausulas cruzadas vigentes, la paralización de todos los créditos para obras energéticas y de infraestructura que están activos con Argentina. Una vez que se regularice el contrato de financiamiento, las primeras remesas que ingresen servirán para que el consorcio constructor se ponga al día con sus deudas internas y devuelva los créditos que recibieron en los últimos dos años de la casa matriz de Gezhouba (US$ 300 millones) y la filial local del ICBC (US$ 40 millones).

Traspié geológico

Una complicación adicional que sumó demoras e interrogantes sobre la construcción de las centrales hidroeléctricas fue la detección, en 2019, de una falla geológica en Cóndor Cliff que provocó una grieta en uno de los taludes de contención que se había construido sobre el río Santa Cruz. La aparición de ese imprevisto, que algunos especialistas atribuyen a la ausencia de estudios sísmicos y geológicos más profundos y previos al llamado a licitación, derivó en un rediseño del proyecto para reubicar las estructuras de hormigón para el desvío del río y el vertedero de la represa. Esas obras extra, según los cálculos oficiales, representan una inversión de u$s 200 millones que, en principio, estaría cubierta dentro del monto total que financian los bancos chinos. Por el momento, la estatal IEASA, a cargo la certificación y control de las obras, se muestra reticente a avanzar con nuevas etapas del proyecto hasta que un panel de expertos internacionales pueda confirmar la viabilidad técnica y estructural de los trabajos complementarios que fueron propuestos por el consorcio para garantizar la seguridad y el funcionamiento de la represa hidroeléctrica. Mientras eso no se resuelva, solo el aporte del Estado Nacional podría permitir la continuidad de las obras, ya que la adenda recién se firmaría luego de que concluyan una serie de estudios técnicos que incluyen la realización de un súper pozo destinado a descartar riesgos geológicos en la represa Néstor Kirchner.

El senado de EE.UU. aprobó el megaproyecto de Biden de más de un millón de millones de dólares en obras públicas

El Senado de Estados Unidos aprobó ayer martes el enorme plan de inversión en infraestructuras de Joe Biden de 1,2 billones de dólares (billones como decimos nosotros: Un millón doscientos mil millones de dólares; en EE.UU. le dicen 1 trillón, doscientos billones). Es una gran victoria para el presidente Demócrata, pero todavía debe esperar a la votación final en la cámara de representantes.

Tras meses de negociaciones, este paquete fue aprobado por mayoría simple, con el respaldo de varios republicanos, un hecho inusual en un Congreso polarizado. Pero su futuro parece más incierto en la Cámara de Representantes, donde surgieron fisuras dentro de la estrecha mayoría demócrata, entre el ala izquierda y los centristas. Es probable que las negociaciones sean duras y que la votación final en el Congreso no llegue hasta el otoño boreal.

Mencionan al «New Deal» de Roosevelt

Ahora que el plan de infraestructuras se adoptó, el Senado se vuelca a examinar otra parte importante del programa de Joe Biden: un plan titánico de invertir 3,5 billones de dólares, casi el equivalente al PIB en 2020 del gigante económico Alemania, en «infraestructuras humanas». Esto supone una avalancha de gasto social en educación, salud, mercado laboral y clima, incluyendo medidas de transición energética diseñadas para «poner a Estados Unidos en camino de cumplir» los ambiciosos objetivos climáticos de Joe Biden, que consisten en reducir a cero los niveles de contaminación en el sector energético estadounidense para 2035 y hacer que la economía del país sea neutra en carbono para 2050. Es el «proyecto de ley más importante para los trabajadores, los ancianos, los enfermos y los pobres desde FDR (el presidente Franklin Delano Roosevelt) y el New Deal de los años 30», dijo el senador independiente Bernie Sanders, presidente de la Comisión de Presupuestos. Una «inversión única en una generación» para arreglar una economía que ahora es demasiado «injusta», según la Casa Blanca. Un gasto loco, según los republicanos, que han prometido oponerse ferozmente.

Comentario de AgendAR:

Más allá del forcejeo político por el poder – el ex presidente Trump, y los republicanos en general, perciben que si Biden se afirma con un programa de estímulos estatales a la economía, la «gran coalición» que forjó el Donald entre una parte considerable del poder económico más sectores de la clase media enlas pequeñas ciudades, los evangélidos y los trabajadores blancos irritados con un «progresismo» globalista y ajeno a sus valores, puede desintegrarse. Más allá de ese irritado forcejeo, y también del fastidio de ese progresismo que se siente incómodo con la tradicional alianza del partido Demócrata con otra parte del poder económico, las grandes instituciones financieras de la Costa Este, se ha puesto en marcha un cambio considerable en los objetivos planteables desde la política en Estados Unidos. Por primera vez desde que Reagan en los ´80 planteó que «el Estado no es la solución; es el problema», un presidente plantea un protagonismo abierto del Estado en el desarrollo económico y en los cambios sociales. No lo hicieron ni Clinton ni Obama (con algunas excepciones, entre ellas, el tímido «Obamacare»). Es necesario tener claro que el Estado federal no dejó en ningún momento de ser un actor poderoso en la economía y en la sociedad de EE.UU. a través de sus múltiples y gigantescas reparticiones. Pero no lo asumía. Ahora, lo hace. ¿Tendrá éxito Biden en su arriesgada jugada política? ¿Y si lo logra, inyectará dinamismo a la economía y a la sociedad? Estoy tentado de usar una frase habitual en mi blog personal «El que viva lo verá».A. B. F.

Una encuesta afirma que el 90% de los argentinos cree que si no se cuida el ambiente aumentarán los problemas de salud

La investigación fue realizada en abril de este año, con una muestra de 3202 casos.

Nuevo informe de la ONU: la crisis climática afecta a todas las regiones y su origen es la actividad humana

Que los seres humanos somos los principales responsables del cambio climático ya era considerado una evidencia, que el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado este lunes 9 de agosto, ha vuelto a recalcar.

El trabajo advierte que los cambios observados en el clima no tienen precedentes y que algunos ya se han puesto en marcha y son irreversibles, como el continuo aumento del nivel del mar. Sin embargo, todavía una reducción fuerte y sostenida de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero limitaría el cambio climático. Mientras que los beneficios para la calidad del aire llegarían rápidamente, podrían pasar entre 20 y 30 años para que se estabilice la temperatura global, según el informe del Grupo de Trabajo I del IPCC. «Este documento refleja un esfuerzo extraordinario en circunstancias excepcionales», ha dicho Hoesung Lee, presidente del IPCC. «Las innovaciones de este informe y los avances en la ciencia del clima que refleja suponen una aportación inestimable a las negociaciones sobre el clima y a la toma de decisiones», ha añadido. La próxima Cumbre del Clima (COP26) se celebrará en Glasgow (Reino Unido) del 1 al 12 de noviembre de 2021 (ver aquí). Valérie Masson-Delmotte, copresidenta del grupo de Trabajo I del IPCC, ha subrayó ayer en rueda de prensa que, “a menos que se produzcan reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero, la limitación de no superar calentamiento global en hasta 1,5 °C [con respecto a los niveles preindustriales] será inalcanzable”. Los expertos destacaron durante la presentación de los resultados que llevan años advirtiendo que las consecuencias ya están aquí, “aunque el mundo oye, pero no escucha. Ahora es más visible y más grave”.Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades humanas son responsables de aproximadamente 1,1°C de calentamiento

La acción humana detrás del calentamiento

El estudio ofrece nuevas estimaciones sobre las posibilidades de superar el nivel de calentamiento global de 1,5 °C en las próximas décadas. Asimismo, destaca que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades humanas son responsables de aproximadamente 1,1 °C de calentamiento global desde 1850. Mantener la actual situación, en la que la temperatura global es de media 1,1 grados más alta que en el periodo preindustrial, no es suficiente. De continuar así, en 2040 se alcanzaría los 1,5 grados de media, en 2060 los 2 ºC y en 2100 llegaríamos a 2,7 ºC. En promedio, durante los próximos 20 años se espera que la temperatura global alcance o supere los 1,5 ºC de calentamiento. Esta evaluación se basa en la mejora de los datos de observación para evaluar el calentamiento histórico, así como en los avances científicos de la respuesta del sistema climático a las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano.Las acciones humanas todavía tienen el potencial de determinar el curso futuro del clima«Hace décadas que está claro que el clima de la Tierra está cambiando y el papel de la influencia humana en el sistema climático es indiscutible», ha indicado Masson-Delmotte. El informe muestra que las acciones humanas todavía tienen el potencial de determinar el curso futuro del clima. La evidencia es clara en cuanto a que el dióxido de carbono (CO2) es el principal impulsor de estos cambios. “Estabilizar el clima requerirá una reducción fuerte, rápida y sostenida de las emisiones de gases de efecto invernadero y llegar a cero emisiones netas de CO2″, ha declarado Panmao Zhai, copresidente del Grupo de Trabajo I del IPCC.