Por qué arden los bosques de Europa

En medio del verano europeo, el área incendiada de los bosques ya se extiende a través de los Balcanes, Italia y el sureste del Mediterráneo, sobrepasando la de años anteriores.

Los incendios forestales que están asolando el sur de Europa desde julio, ya sea debidos a la caída de rayos, o causados intencionalmente, se extienden cada vez más debido a la sequía y al calor extremos. Los científicos no tienen dudas de que es el cambio climático el principal motivo de que ardan otra vez los boques en Europa. También consideran que no hay una adaptación al cambio climático adecuada para combatir los incendios forestales en los países propensos a ellos. Aquí enfocamos los países del Mediterráneo y los Balcanes, y a las razones por las que allí los incendios forestales son más comunes, así como a sus consecuencias en un mundo que se calienta cada vez más. ¿Por qué la región del Mediterráneo es propensa a los incendios forestales? Los incendios de verano son naturales y a menudo un aspecto necesario de la vida en los bosques del Mediterráneo. En la década anterior a 2016, cerca de 48.000 incendios forestales quemaron 257.000 hectáreas por año a través de los cinco países europeos donde esos fuegos prevalecen más: España, Francia, Portugal, Italia y Grecia. De acuerdo con los científicos, el fuego también puede generar renovación y fomentar la biodiversidad en esas regiones. De hecho, las comunidades han aprendido a lidiar mejor con los incendios forestales anuales promedio en las regiones cálidas y áridas del sur de Europa, y cuentan con estrategias de prevención de incendios más sofisticadas que condujeron a una disminución del número y la magnitud de esos fuegos desde 1980. Pero en años recientes, la extensión y la cantidad de esos incendios aumentaron mucho más allá de lo normal. Los incendios forestales devastadores de 2017 y 2018 acabaron con la vida de cientos de personas dentro de un área que va desde Turquía hasta España, mientras que los países del centro y norte de Europa, incluida Suecia, también sufrieron por el fuego. Este tipo de eventos están inevitablemente ligados a sequías y olas de calor extremas. ¿Qué es lo que provoca el fuego? El mes de julio fue el segundo mes más caluroso jamás registrado en Europa (y el tercero más caluroso a nivel global). El sur del continente ha sido un foco de calor extremo, con temperaturas en Grecia que se espera alcancen los 47 grados centígrados. Grecia y su vecino Turquía están en medio de una ola de calor que podría ser la peor en 30 años, evocando el recuerdo de la temporada de incendios de pesadilla en 1987, que tuvo un saldo de más de 1.500 víctimas mortales solo en Grecia. En Turquía, casi 200 incendios diferentes asolaron al país en solo una semana, forzando a algunos residentes de las costas y a muchos turistas a huir hacia el Mar Egeo para estar a salvo. Los incendios son producidos tanto por causas naturales, como la caída de rayos, pero también pueden ser causados intencionalmente. Sin embargo, el calor extremo incrementó su intensidad y es, en realidad, el culpable de la destrucción que se extendió por las regiones afectadas por el fuego. Esta es la razón por la que en Europa se ha quemado al menos un 55% más de terreno hasta el 5 de agosto que la media de los 12 años anteriores. Este hecho se ve agravado por una gestión forestal obsoleta y, a veces, incluso por la sobreprotección de los bosques naturales. En algunos bosques, como la Pineta Dannunziana, no se lleva a cabo la limpieza de la maleza subyacente con quemas controladas. Esa maleza se incendia muy rápidamente. En casi toda la región mediterránea europea, el manejo de los incendios se limita a la supresión del fuego, y no se basa en la adaptación al cambio climático global, informa el estudio «Comprendiendo los cambios en los incendios en el sur de Europa”, de 2021.

Exceptional heatwave now approaching 2 weeks in parts of southern Europe.

— Dave Throup (@DaveThroupEA) August 5, 2021

Unsurprisingly, the danger of wildfires in many areas is rated as very extreme. pic.twitter.com/uYrnKTBo7P

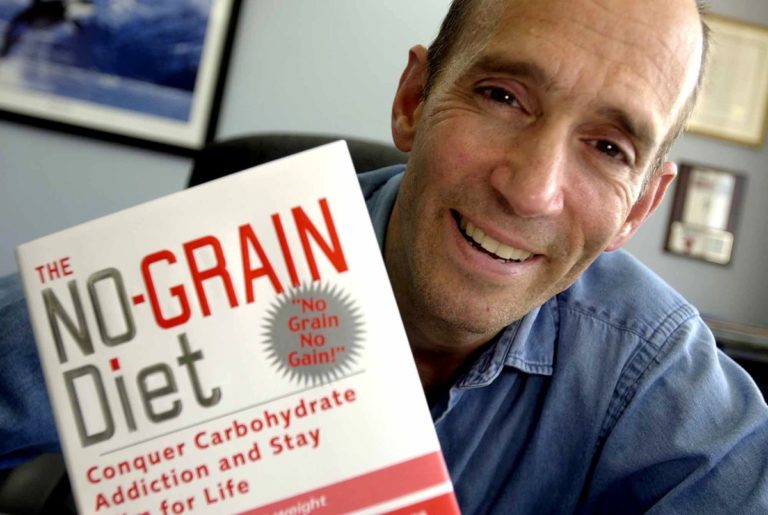

Joseph Mercola, el gurú antivacunas más influyente en Estados Unidos

Las noticias falsas, o simplemente las fantasías, sobre el covid-19 y las vacunas, sobre todo difundidas en redes sociales, han sido durante esta pandemia una fuente de desinformación que pusieron en peligro a millones de personas. En Estados Unidos, el doctor Joseph Mercola quedó en la mira por varias teorías falsas que promovían el movimiento antivacunas mientras para muchas celebridades se convertía en un verdadero «gurú anti vax».

Con casi dos millones de seguidores en Facebook, 300 mil en Twitter y cientos de miles en otras plataformas, Mercola promueve la desinformación y las noticias falsas sobre vacunas y Covid-19. Desde hace años, este médico osteópata se dedica a promover desde su sede en Florida extrañas teorías y tratamientos médicos no respaldados por evidencia científica y por lo tanto nunca autorizados. Fake news, la otra pandemia Entre los ejemplos pueden mencionarse la idea de que los colchones blandos emiten radiación convirtiéndose en dañinos para los humanos, y que las camas de bronceado artificial ayudan a prevenir el cáncer y otras enfermedades graves, cuando muchas de estas afirmaciones estaban basadas en estudios desacreditados. Sin embargo, vendía camas solares a precios entre 1.200 y 4.000 dólares cada una. Su lema era «Tome el control de su salud», y en 2003 uno de sus libros también se convirtió en un éxito de ventas. Gracias a las redes sociales, su fama creció, con miles de seguidores dispuestos a comprar a un alto precio tratamientos y productos de medicina alternativa que le permitieron crear un imperio de más de 100 millones de dólares. «El desinformador más influyente» Cuando comenzó la pandemia, el doctor Mercola, de 67 años, se transformó en un referente del movimiento “No vacuna” y el líder indiscutible de la desinformación en línea sobre las vacunas. Días atrás, el diario The New York Times publicó un artículo que lo define como «el desinformador del coronavirus más influyente online», basándose en los datos y la información de la asociación sin fines de lucro Center for Countering Digital Hate. Allí mencionan además a él y a su novia Erin Elizabeth -también activista contra las vacunas- por crear y difundir «fake news» a gran escala. «Mercola es pionero del movimiento contra las vacunas», dijo Kolina Koltai, investigadora de la Universidad de Washington a The New York Times. Koltai estudia las teorías de la conspiración en línea: «Es un maestro en capitalizar períodos de incertidumbre, como la pandemia, para hacer crecer su movimiento». “Durante la última década, el Dr. Mercola ha construido una vasta operación para impulsar «curas naturales» para la salud, difundir contenido anti-vacunación y beneficiarse de todo ello”, sostiene el artículo con testimonios de investigadores que estudiaron sus publicaciones. Mercola es, además, el “más buscado” entre la docena de personalidades y personajes ambiguos que, por sí solos, generan el 65% de todos los falsos mitos y teorías de conspiración sobre el Covid y sobre las vacunas. Entre ellos también uno de los sobrinos de JFK, Robert Kennedy Jr., tercer hijo de Bob Kennedy y figura destacada del movimiento «free vax» (libre de vacunas), criticado sobre todo por haber apoyado la correlación entre vacunas y autismo. Entre sus ideas, similares a las de Mercola, señala que las vacunas contra el Covid-19 son un enorme «fraude médico»: “No previenen la infección, no garantizan la inmunidad, no detienen la transmisión del virus y alteran el código genético”. Estos conceptos se repiten y se comparten en cientos de intervenciones en decenas de blogs, pero sobre todo publicados en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Esas son las plataformas contra las que apuntó el presidente estadounidense Joe Biden en los últimos días, y llegó incluso a decir que las redes sociales «matan gente» al permitir que la información errónea sobre las vacunas circule dentro de ellas. Los intentos de las autoridades federales estadounidenses para detenerlo han sido inútiles, aparte de algunas multas y alguna compensación a los clientes anteriores engañados por sus prácticas alternativas. «Es una cacería de brujas, me atacan solo con fines políticos», se defiendió Mercola, quien se queja de que muchos de sus contenidos en realidad están bloqueados o acompañados de advertencias en las redes sociales. Respecto del artículo publicado en el medio estadounidense, señaló: “El New York Times está difundiendo desinformación, ya se les envió una notificación legal”.El mapa que aporta a entender el proyecto chino de La Franja y la Ruta

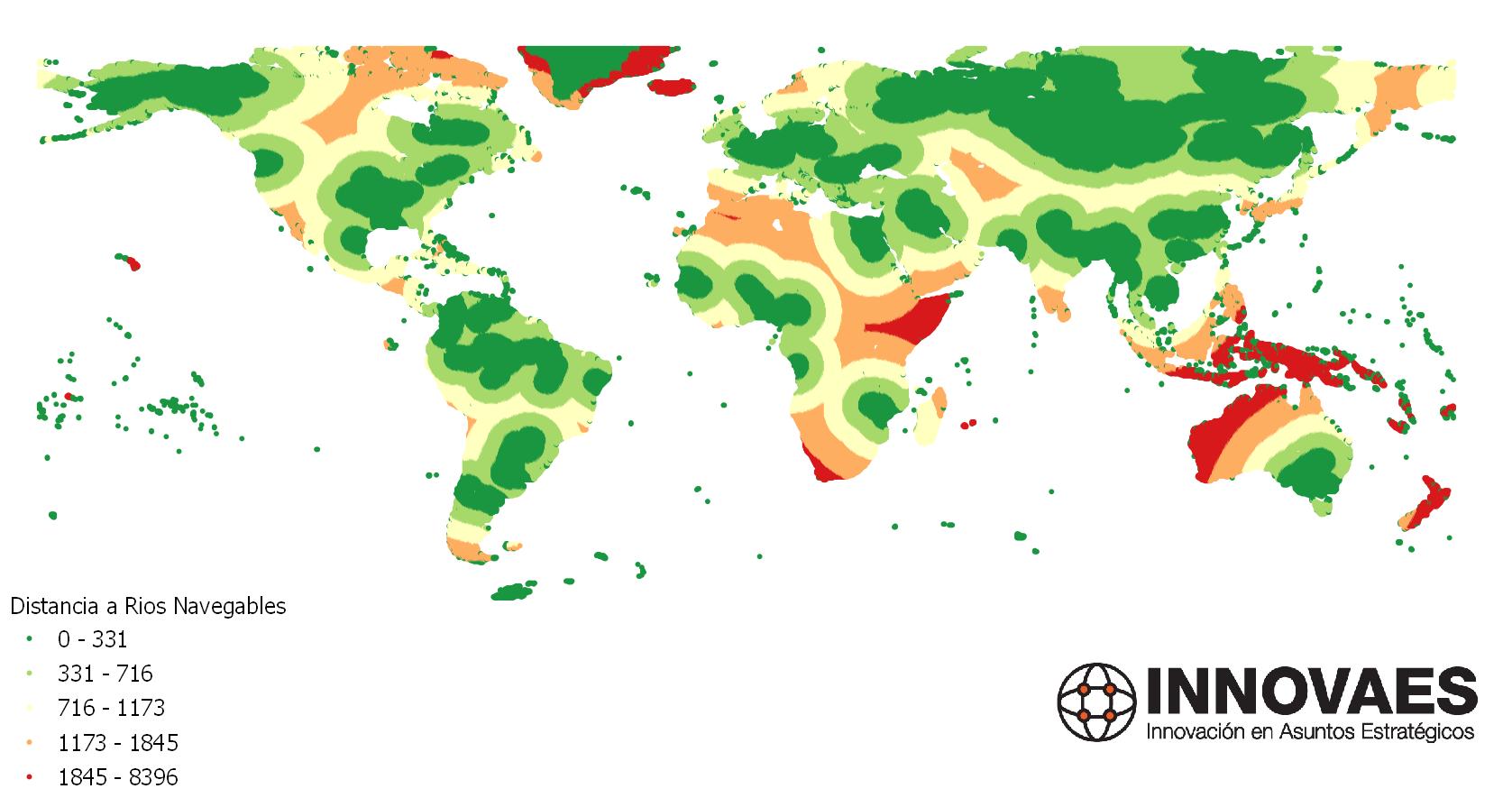

Por supuesto, los argentinos no debemos olvidarnos del transporte fluvial. Por la Hidrovía Paraguay-Paraná sale el 80% de nuestras exportaciones, y es una de las principales vías navegables del planeta, junto al Amazonas, el Mississippi, el Rin, el Danubio, el Volga, el Nilo, … Este otro mapa se refiere a eso otro factor: la distancia a ríos navegables.▶️Este mapa (distancia del puerto ?) resume muy bien por qué determinadas regiones apoyan tanto la #OBOR (infraestructura).

— MBattaglia (@MBattaglia07) August 6, 2021

▶️Sencillamente, Asia Central y África son las que mas lejos están del comercio mundial (es decir, de los puertos). ??

????? pic.twitter.com/5U1T03SPbN

Todo lo que NO sabemos del coronavirus y la variante Delta

ooooo

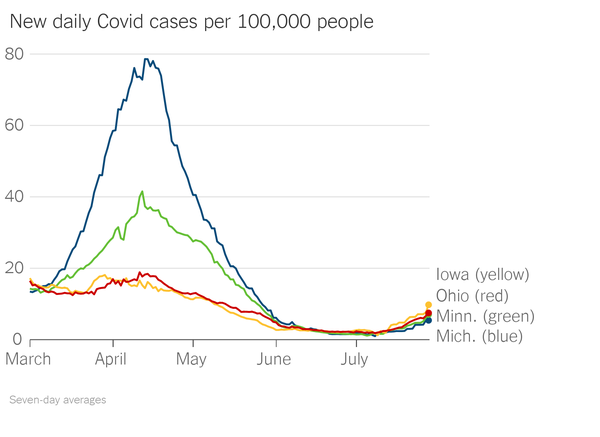

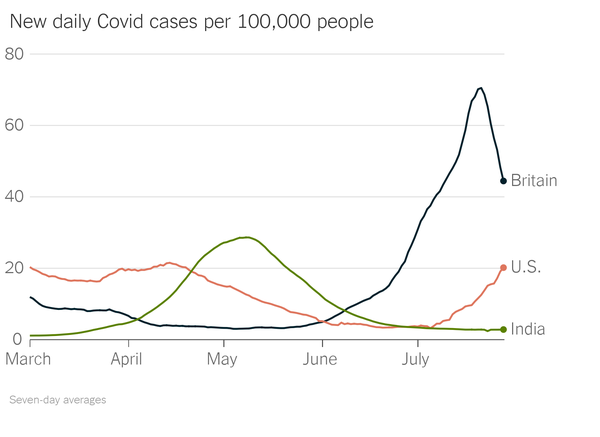

«Sabemos mucho menos de esta pandemia de lo que estamos dispuestos a admitir. Consideren estos misterios de Covid-19: En India, donde se identificó por primera vez la variante Delta y causó un gran brote, los casos se han desplomado en los últimos dos meses. Es posible que ahora se esté produciendo una caída similar en Gran Bretaña. No hay una explicación clara para estos descensos. En Estados Unidos, los casos comenzaron a disminuir rápidamente a principios de enero. La disminución comenzó antes de que la vacunación se generalizara y no siguió a ningún cambio evidente en las actitudes de los estadounidenses sobre el Covid. En marzo y abril, la variante Alpha ayudó a provocar un fuerte aumento de casos en los estados del norte del Medio Oeste y en Canadá. Ese brote parecía a punto de extenderse al resto de América del Norte, pero no fue así. Esta primavera, el número de casos no fue consistentemente más alto en las regiones de los EE. UU. que habían relajado las medidas de precaución, el uso de barbijo y el distanciamiento social -como Florida y Texas- que en las regiones que permanecieron alerta. En gran parte de África y Asia aún no se han experimentado brotes tan grandes como los de Europa, América del Norte y América del Sur. ¿Cómo resolvemos estos misterios? Michael Osterholm, que dirige un centro de investigación de enfermedades infecciosas en la Universidad de Minnesota, sugiere que la gente tenga en cuenta una idea fundamental: la humildad. «Nos hemos atribuido demasiada autoridad sobre el virus», me dijo. «Mucho, mucho más suave» En el transcurso de esta pandemia, he encontrado una de mis primeras suposiciones especialmente difícil de desechar. Es algo que muchas otras personas parecen compartir, a saber, que un virus siempre se sigue propagando y finalmente infecta a casi toda la población, a menos que los seres humanos tomen medidas para detenerlo. Y esta idea tiene elementos cruciales de verdad. El distanciamiento social y especialmente la vacunación pueden salvar vidas. Pero gran parte del flujo y reflujo de una pandemia no puede explicarse por cambios en el comportamiento humano. Eso fue cierto con la influenza hace un siglo, y ahora es cierto con el Covid. Un brote a menudo se apaga misteriosamente, como un incendio forestal que no salta de un grupo de árboles a otro. La experiencia con la variante Alpha en el Medio Oeste esta primavera ha sido reveladora:

El paso más importante ha sido la vacunación de muchas personas mayoresNo hay necesidad de nihilismo No quiero que nadie piense que Osterholm está haciendo un argumento nihilista. Las respuestas humanas hacen diferencia: los barbijos y el distanciamiento social pueden ralentizar la propagación del virus y la vacunación puede poner fin a una pandemia. El paso más importante ha sido la vacunación de muchas personas mayores. Como resultado, el total de muertes británicas ha aumentado solo modestamente este verano, mientras que las muertes y hospitalizaciones siguen siendo más raras en las partes de los EE. UU. muy vacunadas que en las menos vacunadas. Pero la petición de humildad de Osterholm tiene implicaciones para la política sanitaria. Aboga por dar prioridad a la vacunación sobre cualquier otra estrategia. También nos recuerda que debemos evitar creer que siempre podemos saber qué comportamientos generan riesgos. Esa lección tiene especial relevancia para las escuelas. Muchas de las reglas de Covid que los distritos escolares están promulgando parecen demasiado seguras sobre lo que importa, me dijo Osterholm. La ventilación parece útil y el uso de barbijos por los niños puede serlo. Sin embargo, la reapertura de escuelas implica inevitablemente riesgos. La alternativa, meses más de aprendizaje perdido y aislamiento social, implica casi con certeza más riesgos y mayores costos para los niños. Afortunadamente, los empleados de la escuela y los adolescentes pueden vacunarse, y la Covid infantil grave sigue siendo extremadamente rara. Ciertamente no somos impotentes frente al Covid. Podemos reducir sus riesgos, al igual que podemos reducir los riesgos de conducir, andar en bicicleta, nadar y muchas otras actividades cotidianas. Pero no podemos eliminarlos. Como dice Osterholm «No tenemos tanto control como creemos».

La gran bajante del Paraná ¿le pondrán fin las lluvias en Misiones y el Sur de Brasil?

El río Paraná atraviesa su bajante más pronunciada desde 1944, que tiene un impacto negativo tanto para los ecosistemas como para las numerosas actividades productivas que dependen de su caudal, la principal vía comercial de la América del Sur. Las lluvias -100 milímetros diarios promedios en el sur del Brasil y Misiones en los últimos 10 días ¿alcanzarán para poner fin a esta bajante?

En varios tramos del río Paraná, el décimo más grande del mundo en caudal, la pronunciada bajante que atraviesa actualmente cambió el paisaje acuático por bancos de arena. Si bien el gigante fluvial está habituado a un ritmo constante de crecientes y bajantes, el caudal del río registra el descenso más importante desde hace 77 años. Por eso, la semana pasada el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia hídrica, con el objetivo de gestionar los riesgos y mitigar las consecuencias de la bajante que afecta de manera directa a siete provincias: Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires. Los antecedentes de esta crisis se remontan al año 2017 en algunas partes del río y empezó a verse de forma más generalizada en la segunda mitad de 2019, especialmente en la cuenca del río Paraguay, el principal afluente del Paraná. “En ese momento, dejó de llover en la cuenca media del río Paraguay, que tuvo la bajante más pronunciada en 120 años. Fueron 156 días de bajante persistente a la altura de Clorinda y Formosa. Esa bajante, que respondía a la sequía de la región, se fue extendiendo a la alta cuenca del Paraná, en Brasil, adonde se empezó a notar una disminución importante de lluvias”, explicó el ingeniero Juan Borús, subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA).

El ingeniero cuenta que, si bien en el verano del 2020 y 2021 hubo algunas crecidas estacionales, ya van cinco años seguidos en los que no se produce una crecida importante que permita recuperar niveles más altos de caudal. Por eso, los tres países que atraviesa el Paraná vienen trabajando de forma articulada para tratar de reducir el impacto de la bajante en diversas actividades productivas. Así, mientras a Brasil le interesa fundamentalmente la disponibilidad de reservas hídricas para la generación de energía, a Paraguay le preocupa más la circulación de la flota fluvial y la exportación de su cosecha, y a la Argentina el funcionamiento de las tomas de agua urbanas. “El contraste entre los tres objetivos se fue armonizando y se logró sobrellevar bastante bien el año pasado”, señala Borús.

Si bien en el verano del 2020 y 2021 hubo algunas crecidas estacionales, ya van cinco años seguidos en los que no se produce una crecida importante que permita recuperar niveles más altos de caudal.

Para entender la dimensión del problema, es útil señalar que la cuenca del río Paraná abarca nada menos que 2.583.000 metros cuadrados, casi el mismo tamaño que la superficie argentina continental. De esa amplia zona geográfica, hay una que despierta mayor atención. “Si te parás sobre un mapa y te situás en la provincia de Misiones, a mitad de camino entre Puerto Iguazú y Posadas, y trazás un radio de 300 kilómetros, esa es la parte de la cuenca donde más quisiéramos que llueva ahora. Ese círculo, por una cuestión morfológica, tiene respuesta rápida y, cuando llueve, el agua se distribuye enseguida. Por eso lo monitoreamos a cada hora a través de radares y satélites”, indica el ingeniero.

Con respecto a los motivos de que la bajante sea tan pronunciada, el geólogo Carlos Ramonell, investigador de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), dice que la causa principal es el déficit de lluvia en el territorio brasileño. “Las lluvias que caen en primavera y verano son las que hacen que el río tenga los repuntes estacionales en febrero y marzo. Esas lluvias no estuvieron y eso estuvo asociado al fenómeno climatológico conocido como La Niña, vinculado al enfriamiento de las temperaturas del océano Pacífico, que inhibió de precipitaciones a la cuenca alta del Paraná. Ese fenómeno ya pasó pero la condición de sequía sigue”, apunta. De todos modos, Ramonell considera que aún es pronto para afirmar si el déficit de lluvia obedece a la variabilidad natural del clima o si está acentuado por la acción antrópica.

Por su parte, Borús coincide en que, cuando ocurre un fenómeno extremo, las causas quedan más claras cuando finaliza el evento, pero afirma: “La variabilidad climática que tenemos en la región es la manifestación más evidente del cambio climático. La dinámica atmosférica y de temperatura del océano es más rápida que lo que sucedía décadas atrás. Entonces, de golpe, se da un escenario con una intensidad que no se daba desde hace casi 80 años. Lo mismo pasa con otros eventos extremos como las inundaciones en Alemania y las olas de calor en California. Se están dando situaciones a las que nos cuesta encontrar un parangón en el pasado”.

“En ese momento, dejó de llover en la cuenca media del río Paraguay, que tuvo la bajante más pronunciada en 120 años. Fueron 156 días de bajante persistente a la altura de Clorinda y Formosa. Esa bajante, que respondía a la sequía de la región, se fue extendiendo a la alta cuenca del Paraná, en Brasil, adonde se empezó a notar una disminución importante de lluvias”, explicó el ingeniero Juan Borús, subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA).

El ingeniero cuenta que, si bien en el verano del 2020 y 2021 hubo algunas crecidas estacionales, ya van cinco años seguidos en los que no se produce una crecida importante que permita recuperar niveles más altos de caudal. Por eso, los tres países que atraviesa el Paraná vienen trabajando de forma articulada para tratar de reducir el impacto de la bajante en diversas actividades productivas. Así, mientras a Brasil le interesa fundamentalmente la disponibilidad de reservas hídricas para la generación de energía, a Paraguay le preocupa más la circulación de la flota fluvial y la exportación de su cosecha, y a la Argentina el funcionamiento de las tomas de agua urbanas. “El contraste entre los tres objetivos se fue armonizando y se logró sobrellevar bastante bien el año pasado”, señala Borús.

Si bien en el verano del 2020 y 2021 hubo algunas crecidas estacionales, ya van cinco años seguidos en los que no se produce una crecida importante que permita recuperar niveles más altos de caudal.

Para entender la dimensión del problema, es útil señalar que la cuenca del río Paraná abarca nada menos que 2.583.000 metros cuadrados, casi el mismo tamaño que la superficie argentina continental. De esa amplia zona geográfica, hay una que despierta mayor atención. “Si te parás sobre un mapa y te situás en la provincia de Misiones, a mitad de camino entre Puerto Iguazú y Posadas, y trazás un radio de 300 kilómetros, esa es la parte de la cuenca donde más quisiéramos que llueva ahora. Ese círculo, por una cuestión morfológica, tiene respuesta rápida y, cuando llueve, el agua se distribuye enseguida. Por eso lo monitoreamos a cada hora a través de radares y satélites”, indica el ingeniero.

Con respecto a los motivos de que la bajante sea tan pronunciada, el geólogo Carlos Ramonell, investigador de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), dice que la causa principal es el déficit de lluvia en el territorio brasileño. “Las lluvias que caen en primavera y verano son las que hacen que el río tenga los repuntes estacionales en febrero y marzo. Esas lluvias no estuvieron y eso estuvo asociado al fenómeno climatológico conocido como La Niña, vinculado al enfriamiento de las temperaturas del océano Pacífico, que inhibió de precipitaciones a la cuenca alta del Paraná. Ese fenómeno ya pasó pero la condición de sequía sigue”, apunta. De todos modos, Ramonell considera que aún es pronto para afirmar si el déficit de lluvia obedece a la variabilidad natural del clima o si está acentuado por la acción antrópica.

Por su parte, Borús coincide en que, cuando ocurre un fenómeno extremo, las causas quedan más claras cuando finaliza el evento, pero afirma: “La variabilidad climática que tenemos en la región es la manifestación más evidente del cambio climático. La dinámica atmosférica y de temperatura del océano es más rápida que lo que sucedía décadas atrás. Entonces, de golpe, se da un escenario con una intensidad que no se daba desde hace casi 80 años. Lo mismo pasa con otros eventos extremos como las inundaciones en Alemania y las olas de calor en California. Se están dando situaciones a las que nos cuesta encontrar un parangón en el pasado”.

Donde hubo agua, incendios quedan

Una de las consecuencias más preocupantes de la crisis hídrica es el impacto en los ecosistemas que rodean el río. La Cátedra de Ecología Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) trabaja desde la década del 90 en la relación entre la vegetación del río Paraná y los ciclos de sequías e inundaciones. Una de las tareas que llevan a cabo hoy es la elaboración, junto con organizaciones sociales y ambientales, de un plan de manejo y conservación de la reserva municipal Los Tres Cerros.

La doctora en Ciencias Agrarias Graciela Klekailo, integrante de la cátedra, cuenta que la bajante del Paraná los afectó de diversas maneras. Para empezar, les dificultó el acceso a la reserva, ya que accedían por agua y actualmente hay varios canales por los cuales no se puede navegar. Además, explica que, al reducirse el caudal del río, se acumulan sedimentos y la vegetación terrestre empieza a ocupar más lugar, desplazando a la vegetación acuática o hidrófila. Por eso, años después de una bajante pronunciada, la vegetación puede cambiar notoriamente.

“Es una bajante histórica desde varios puntos de vista y es difícil predecir cómo se va a recuperar la vegetación. Estamos hablando de una bajante en un río que tiene represamientos en muchas zonas del delta, secciones que se impermeabilizan para hacer agricultura y lugares que se tabican para que el agua no pase y poder realizar ganadería. A través de esas actividades, le estamos quitando agua al sistema y, cuando se recupere, no va a ser de la misma forma que hace 30 o 50 años. Lo mismo sucede con las poblaciones de peces y de otras comunidades animales afectadas, porque se reduce el hábitat y se dificulta la reproducción”, señala la investigadora.

Donde hubo agua, incendios quedan

Una de las consecuencias más preocupantes de la crisis hídrica es el impacto en los ecosistemas que rodean el río. La Cátedra de Ecología Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) trabaja desde la década del 90 en la relación entre la vegetación del río Paraná y los ciclos de sequías e inundaciones. Una de las tareas que llevan a cabo hoy es la elaboración, junto con organizaciones sociales y ambientales, de un plan de manejo y conservación de la reserva municipal Los Tres Cerros.

La doctora en Ciencias Agrarias Graciela Klekailo, integrante de la cátedra, cuenta que la bajante del Paraná los afectó de diversas maneras. Para empezar, les dificultó el acceso a la reserva, ya que accedían por agua y actualmente hay varios canales por los cuales no se puede navegar. Además, explica que, al reducirse el caudal del río, se acumulan sedimentos y la vegetación terrestre empieza a ocupar más lugar, desplazando a la vegetación acuática o hidrófila. Por eso, años después de una bajante pronunciada, la vegetación puede cambiar notoriamente.

“Es una bajante histórica desde varios puntos de vista y es difícil predecir cómo se va a recuperar la vegetación. Estamos hablando de una bajante en un río que tiene represamientos en muchas zonas del delta, secciones que se impermeabilizan para hacer agricultura y lugares que se tabican para que el agua no pase y poder realizar ganadería. A través de esas actividades, le estamos quitando agua al sistema y, cuando se recupere, no va a ser de la misma forma que hace 30 o 50 años. Lo mismo sucede con las poblaciones de peces y de otras comunidades animales afectadas, porque se reduce el hábitat y se dificulta la reproducción”, señala la investigadora.

Una de las consecuencias más preocupantes de la crisis hídrica es el impacto en los ecosistemas que rodean el río.Además, Klekailo suma otra arista al problema de la recuperación de la biodiversidad: el impacto de los incendios y la reducción de humedales. Estos ecosistemas funcionan como esponjas que absorben y regulan el agua procedente de las precipitaciones. “Si bien el fuego como práctica de manejo para los sistemas ganaderos se usa todos los años, lo que se ha visto el año pasado es que las superficies que se prendieron fuego fueron mucho mayores que otras veces. Esto probablemente tenga que ver con un desplazamiento de la ganadería hacia el territorio de humedales, ya que antes se hacía en tierra firme pero hoy la mayor parte está ocupada por la agricultura. Otra presión productiva es la actividad inmobiliaria. Por eso, el reclamo por la Ley de Humedales está más vigente que nunca”, sostiene la investigadora. La salida del túnel Además del impacto en los ecosistemas, la bajante del Paraná también tiene consecuencias negativas en las actividades de alto impacto económico y social que dependen del río, entre ellas, la navegación, la generación de energía eléctrica, la pesca comercial, el dragado y el turismo. “El hombre realiza una serie de prácticas que son bastante depredatorias, como las prácticas de quema para aprovechamiento rural o esa suerte de pampeanización que se quiere hacer. Pero también hay actividades muy valiosas y necesarias que surgen de la convivencia del ser humano con el río y que se están complicando por la falta de agua, como la generación de electricidad en Yacyretá y el funcionamiento de las tomas de agua urbanas, industriales y agrícolas”, indica Ramonell. Teniendo en cuenta la gran cantidad de actividades que dependen del río, y pese a la dificultad de realizar un pronóstico preciso debido a la amplia variabilidad climática, desde el INA se plantearon tres escenarios posibles para los próximos meses. Uno apunta a que se dé una situación similar a la bajante de 1944. El otro es un poco más optimista y plantea que no se va a llegar a la bajante histórica, mientras que el tercero es más pesimista y prevé que en los próximos días puede haber una disminución del caudal entrante al Paraná desde Puerto Iguazú que lleve a un nuevo récord en la bajante. “La salida del túnel todavía no se ve. Según el último informe que nos mandó el Servicio Meteorológico Nacional, lo que vimos es que va a ser muy difícil que en el último bimestre del año haya una recuperación importante desde el punto de vista climático. Y para que se normalicen los niveles de humedad en los suelos va a pasar un tiempo más. Por lo tanto, de aquí a mediados de febrero no deberíamos esperar un cambio importante. Probablemente, el mínimo se alcance hacia octubre y después tengamos una mejora, pero sin llegar a los niveles normales”, explica Borús. Así, mientras el decreto de Emergencia Hídrica tiene como principal objetivo apoyar económicamente a las provincias afectadas y reducir el impacto de la bajante desde lo macro, los investigadores ponen énfasis en la importancia de la acción individual y la concientización sobre el uso del agua. “Tenemos que aprender a cuidar el recurso. Ahora estamos preocupados por la bajante del Paraná pero, si miramos la Argentina desde arriba, vemos que hay sequía en muchos lugares. Sería bueno aprovechar esta oportunidad para concientizar a la población, adquirir hábitos culturales distintos y usar el recurso de manera más eficiente”, sostiene el ingeniero. En tanto, Klekailo reflexiona sobre los cambios que deberían plantearse a largo plazo para que la situación actual no se vuelva cada vez más frecuente. “Es necesario repensar nuestras formas de producción, qué queremos como país y cómo queremos hacerle frente al cambio climático. Y es necesario hacerlo a nivel regional porque hay decisiones que se tienen que articular con otros países. En este sentido, hay un reclamo fuerte de diversos sectores de la sociedad, que es una fuerza que debemos aprovechar para motorizar el cambio”.

Se lanza el programa Nodos de la Economía del Conocimiento para fortalecer economías regionales

El Ministerio de Desarrollo Productivo destinará una partida de $ 600 millones al programa Nodos de la Economía del Conocimiento. Su objetivo es apoyar a instituciones y empresas de todo el país para impulsar la competitividad de las economías regionales y generar nuevos empleos. Estará destinado a financiar proyectos de clusters, polos y parques tecnológicos (nodos).

“Argentina tiene para una década de crecimiento incorporando las nuevas herramientas tecnológicas del siglo XXI“, afirmó el ministro Matías Kulfas, al encabezar el acto de lanzamiento del programa en la Universidad de Quilmes. La nanotecnología, la movilidad sustentable, el plan de desarrollo verde, el cannabis medicinal, así como el software fueron algunas de las actividades mencionadas por Kulfas como las iniciativas de la nueva agenda del país. En el acto se mencionó el programa “Soluziona“, que asiste con $ 1.800 millones a 160 proyectos de economía del conocimiento y subrayó que más de 520 empresas de todo el país solicitaron la inscripción en el régimen de promoción establecido por la Ley de Economía del Conocimiento sancionada el año pasado. El programa Nodos del Conocimiento quedó institucionalizado la semana pasada a través de la Resolución 441. Allí se especificó que el programa respaldará la creación y el fortalecimiento de polos, clusters y parques tecnológicos en todo el país, para que incorporen esquemas de innovación productiva que mejoren la competitividad regional de los sectores de la economía del conocimiento. Según informó la cartera en un comunicado, en cada provincia hay por lo menos un nodo que, en conjunto, comprende un ecosistema integrado por 1.500 empresas privadas y 57 instituciones públicas de investigación, que reúnen a más de 43.000 trabajadores altamente calificados. “Son 38 clusters TIC, 9 audiovisuales y 18 parques tecnológicos o científicos productivos, más los clusters de escala nacional en los sectores aeronáutico, satelital, nuclear y biotecnológico”, detalló. Estuvieron presentes la intendenta local, Mayra Mendoza, y la subsecretaria de Economía del Conocimiento, María Apólito. También participaron del acto por videoconferencia el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale; y el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores, Guillermo Merediz; y los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Catamarca, Raúl Jalil.El gobierno anunció la incorporación de 1000 científicos a los organismos del Estado

El jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, presentó un plan para la incorporación de un grupo de 1000 científicos que se sumarán a diferentes organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional.

El plan de fortalecimiento de la ciencia en el estado

El Plan de Fortalecimiento de los recursos humanos del sistema científico tecnológico busca ampliar y mejorar las condiciones de las comunidad científica y cada una de las medidas incluidas en esta iniciativa son fruto de un trabajo conjunto, que comenzó en marzo de este año, y que por primera vez se trabajó con los y las representantes de los 16 organismos de ciencia y tecnología que dependen del Ejecutivo, se informó oficialmente. La apertura de los concursos para sumar 1.000 científicos al sistema también contempla la actualización del análisis de dotación, la elaboración de planes de mejora en carrera y política salarial y la recategorización de personal científico tecnológico en cada uno de los organismos, indicó la Jefatura de Gabinete. Los 16 organismos relevados, que tienen dependencia directa de la Administración Pública Nacional, son el Conicet, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae). También figuran en el listado el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (Inidep), el Instituto Nacional del Agua (INA), Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), Instituto Antártico Argentino (IAA), la Administración Parques Nacionales (APN). Completan el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef), el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).“Los japoneses tienen más fe en Argentina que la que podemos tener nosotros leyendo el diario»

Respecto a esto de la electromovilidad que comentabas hace unos minutos, ¿cómo se preparan para ese pasaje? Entiendo que necesitan menos autopartes que los autos que son a combustible. ¿Esto es así? ¿Esa reconversión cómo se piensa?

El auto arrancó como un commodity de acero. Después, por efecto de la electricidad, terminó siendo un commodity de cables. Después vinimos a las primeras computadoras que manejaban el aire acondicionado, los frenos, la inyección. Y hoy el auto va a terminar siendo una plataforma de conectividad. Entonces, ¿cuál es el tema? Un paragolpes vale ochenta dólares, el más caro de todos. Un estéreo vale quinientos dólares. Una computadora o un sistema de seguridad activo estamos hablando de entre quinientos y seiscientos dólares. ¿Qué tiene que hacer la Argentina? Empezar a localizar esas tecnologías. Hoy nosotros con un proveedor terminamos de decidir, el proveedor se instaló en Baradero con una inversión de 71 millones de dólares para darle trabajo a 700 personas nuevas, va a armar un centro de capacitación para eso que viene y ese proveedor se va a dedicar exclusivamente a fabricar electrónica para las automotrices de Brasil y Argentina. Ése es el proceso que nos va a preparar. El tema del litio: nosotros tenemos, pero lamentablemente hoy no tenemos fábricas de baterías. ¿Y por qué no ponés una fábrica de baterías? Porque todavía no tenemos el consumo de las baterías de litio. Pero creo que es algo en donde tenemos que prepararnos. Y ahí, la ley de electromovilidad lo que te va a dar es ese camino central que yo te digo. La Argentina va a ir en estos tiempos, a este tipo de vehículos, con este tipo de estructura o infraestructura de país. Entonces vos ya te preparás y vas en ese camino en los tiempos necesarios.

¿Cuáles son, a tu criterio, los problemas estructurales que tiene la Argentina?

Si yo tuviera que decirte, tenés que trabajar en previsibilidad. Eso ayudaría muchísimo, más para una industria como es la automotriz en donde vos ponés un ladrillo para los próximos 10 o 15 años.

¿En qué se traduce la palabra “previsibilidad”? ¿Una ley aprobada por unanimidad en el Congreso, por ejemplo?

Algo que no te cambie las reglas del juego. Que sepas que en los próximos 10 años vas a fabricar este tipo de vehículos. Punto. Venga quien venga ese es el vehículo que vamos a fabricar.

¿Y eso institucionalmente como se traduce?

Es el acuerdo que tenés que tener y decir «éste es el proyecto y no se toca». Yo siempre jorobo con la teoría del incremental porque creo que Argentina necesita crecer para incluir. Vos podés decir que la Argentina es cara en impuestos. ¿No será que tenemos poco volumen? Hagamos más volumen y de esa manera podemos recaudar lo mismo, pero con más volumen y le bajás la carga impositiva que tiene cualquier producto. Lo mismo con el tema del trabajo. Si yo tengo cien empleados, una PyME, y quiero tomar diez más, por los primeros dos años de esos diez más que estaban sin trabajo te doy el 50 por ciento de beneficio en tus cargas sociales. Y esa PyMe va a estar dispuesta a encarar un proyecto nuevo.

Estábamos con el tema de los problemas estructurales de la Argentina. Vos hablás de la previsibilidad como uno de ellos. Se habla siempre del tema de la carga impositiva. En el anverso, la política ve eso como un desfinanciamiento del Estado porque hay cierto temor por un tema electoral, porque estamos eligiendo cada dos años. ¿Cómo se encuentra armonía en todo eso?

Para mí tenés que trabajar en conjunto y buscar las soluciones de las dos partes. Cómo yo te bajo los impuestos y cómo vos me garantizas la recaudación. En el camino te vas a encontrar solucionando el problema de fondo que tiene la Argentina, que es de educación y de empleo.

Hay un ejemplo coyuntural que tiene que ver con el cierre de exportaciones a la carne. Que es algo que nadie en el Gobierno cree que solucione nada, que se hizo para negociar, que efectivamente bajó entre 40 y 50 pesos el precio de algunos cortes, que eso le sirve al Gobierno para mostrar en etapa electoral que bajó el precio de la carne después de haber subido muchísimo pero que, estructuralmente, no sólo que no resuelve, sino que es una mala señal para el sector.

La industria automotriz lo arregló de otra manera. ¿Cuánto necesitás? “Tanto”. Bueno, yo te doy “tanto”, pero dejame exportar “tanto” sin retenciones.

Y con el sector agropecuario puede llegar a haber un problema de origen, digamos.

Por ahí yo soy muy inocente en mis pensamientos y me agarro de mi ejemplo, pero funcionó.

¿En el Gobierno hoy ves gente que esté dispuesta a hacer esto?

Sin ninguna duda. Convengamos que los que estamos hoy somos todos argentinos que la estamos peleando para que nuestros hijos no se vayan del país y, para eso, queremos que la Argentina esté mejor. Que a veces, como dijiste vos, el preconcepto o tomar por válido lo que dice alguien hace que no te juntes a dialogar, pero yo creo que todos estamos dispuestos a hacerlo.

Hay un tema recurrente que lo conversamos acá y que, seguramente, lo volvamos a abordar en la conversación que tiene que ver con la carga impositiva. ¿Por qué si hay un sector importante del empresariado que dice que con esta carga impositiva no puede exportar, Toyota lo puede hacer?

Cuando vimos las reglas de juego en donde estábamos, lo que hicimos fue decir que la única manera que teníamos de hacerlo era yendo a una escala global de producción. El gran tema era saltar a una escala que superara las 100 mil unidades porque con eso uno podía absorber costos fijos o tenía un esquema de producción con toda la cadena de valor que nos permitía compensar el tema impositivo. Hoy una Hilux hecha en Argentina es más competitiva que una hecha en Tailandia puesta en cualquier destino de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la ineficiencia que yo tengo todavía me la cubre el mayor costo de flete de Tailandia a Latinoamérica. Si yo quisiera ir hoy a competirle a Tailandia en un mercado asiático tendría un problema inverso. Tendría que ser más competitivo para que mi flete se absorba dentro de eso. Ése es el proceso que uno tiene que ver y cambiar. Si Toyota hubiese seguido fabricando 45 o 50 mil unidades no hubiese podido estar nunca en las condiciones que está.

¿Es cierto que la relación entre la empresa y el sindicato es un caso de estudio en Harvard?

Vino la Universidad de Harvard buscando qué era lo que había pasado porque Toyota había tenido un crecimiento sustentable a lo largo de los años más allá de la situación económica de la Argentina. En el análisis, lo primero que buscaron era si estaba en el sistema de producción de Toyota el secreto de esa sostenibilidad del proyecto. Después, viendo todo terminaron entendiendo que, en realidad, era más un tema de confianza mutua entre los actores de ese proyecto y llegaron a la conclusión de que el camino era que todos los actores participaran. Tan es así que el caso Toyota, efectivamente, lo estudiaron en la Universidad de Harvard. Tuvimos la oportunidad de participar y en el caso se pone el momento más crítico de la compañía -con la huelga y todos los problemas- y ahí se les planteó a los alumnos que la solución era cerrar la fábrica, dejarla como un distribuidor importador o, la que optamos nosotros, por crecer más del doble para poder ser competitivos y seguir adelante. La mayoría de los estudiantes la hubiesen cerrado. Creo que queda como ejemplo, una vez más, que la Argentina tiene la capacidad y la creatividad para hacer cosas buenas.

¿Sabés cómo fue el encuentro entre los estudiantes de Harvard y Pignanelli?

Lo vinieron a ver, lo filmaron y quedaron sorprendidos porque, obviamente, ellos tenían una imagen del sindicalismo latinoamericano… un preconcepto. Y después de ver a Pigna cambiaron un poco lo que pensaban. Creo que fue bueno.

¿Sos optimista, pesimista, prudente, con el futuro inmediato de la Argentina?

Creo que tenemos posibilidades. El tema es cuándo nos vamos a decidir a trabajar en la Argentina de todos. El concepto de «ceder para crecer». A veces en la política dicen «quiero un mandato de seis años sin reelección porque de esa manera voy a tomar las decisiones que le convengan al país y no a la política”. Y del otro lado yo te digo «ok, pero por qué no tomás las mismas decisiones en cuatro años». ¿Puede ser que compliques tu futuro político? Sí, puede ser, pero vas a ser un héroe para la Argentina.

Churchill primero y Lula después decían que una buena negociación era cuando las dos partes se iban disconformes, pero acordaban.

Coincido, vos tenés que acordar siempre y es preferible ceder y enojarte porque no te llevaste todo lo que querías de esa mesa de negociación, pero tu proyecto está en marcha y mañana te vas a volver a juntar a discutir otra cosa. Creo que ése es el camino. El resto no sirve. El estar peleando no lo veo como un camino positivo.

Se ha hablado de Cristina como el gran «cuco» del sector privado y de Macri como una oportunidad perdida. ¿Cuál es tu opinión sobre ellos?

Yo conviví con ambos y te digo que, en el caso de Toyota, el proyecto funcionó con los dos. Crecimos con los dos y ambos entendieron que era valedero el proyecto y lo han apoyado. Si vos me preguntás si Cristina es el «cuco», no. Trabajamos bien, hicimos las cosas bien y fuimos para adelante. ¿Macri fue negativo? No, para nada. Trabajamos bien. Con uno y con otro hemos tenido la oportunidad de viajar con gente del Gobierno a Japón y en los dos gobiernos hemos traído proyectos positivos para la Argentina.

¿Este diagnóstico es compartido en IDEA o en AEA? Son instituciones que, en general, han sido muy reactivas al peronismo. ¿Por qué creés que ocurre eso?

Hay un prejuicio y, te diría, una falta de agenda común. Creo que eso le falta a la Argentina. Pero volvemos a lo que arrancamos en esta charla. Es diálogo. Si vos no hablás con tu mujer no te vas a entender nunca. Más aún cuando los problemas de la diaria son complicados. Nadie puede negar que a Alberto le tocó arrancar su Gobierno con una pandemia. Era algo imprevisto, incierto, que tocaba la salud de la gente y que no había ningún manual sobre cómo actuar. En ese momento hubo ejemplos, para mí, muy buenos. «Seamos UNO» fue una articulación público-privada para llevar una solución en un momento extremo. Si nos pudimos poner de acuerdo ahí, ¿por qué no podemos hacerlo con el resto de las cosas? ¿Por qué no podemos seguir dialogando de la misma manera? ¿Tenemos que tener un monstruo o un enemigo tan grande que no una?

Hay un diagnóstico común y es que con los índices que tiene hoy la Argentina y sus niveles de enfrentamiento, al menos en el discurso público, es difícil construir consensos a largo plazo. ¿Cómo convivir con esa realidad sin perder el optimismo?

Ahí vos tocaste un punto grande. Cómo el líder le transmite optimismo a su gente. Si ves Latinoamérica hoy, quizás por efecto de la pandemia, encontrás poblaciones hasta enojadas por diversas situaciones. Es como que estamos más irascibles todos. Creo que, a veces, el líder tiene que transmitir el optimismo o poner el horizonte hacia adelante. No soy experto en esto, pero si vos pensases en la alternancia tendrías que dar el optimismo de país a futuro independientemente de que estés ahora o que puedas estar en cuatro años o que puedas estar compartiendo el diálogo con el Gobierno de turno.

¿Cuánto afecta a la agenda judicial a las inversiones?

Afecta. Vos tenés que decidir inversiones. En el caso de Toyota yo siempre digo que Japón no tiene corresponsales en Argentina. Todo lo que pasa en Argentina lo traduce un brasileño o un americano. Entonces tengo que estar llamando antes de la noticia. Hubo una noticia que llegó a Japón de que se había acabado la propiedad privada en Argentina. Y vos decís: «Esperá, eso no pasó».

Hay voces que aseguran que en Argentina está en riesgo la democracia o la propiedad privada, ¿compartís esa mirada?

No. Hay que trabajar para mejorar, pero no lo veo y va más allá de mi optimismo natural.»

Respecto a esto de la electromovilidad que comentabas hace unos minutos, ¿cómo se preparan para ese pasaje? Entiendo que necesitan menos autopartes que los autos que son a combustible. ¿Esto es así? ¿Esa reconversión cómo se piensa?

El auto arrancó como un commodity de acero. Después, por efecto de la electricidad, terminó siendo un commodity de cables. Después vinimos a las primeras computadoras que manejaban el aire acondicionado, los frenos, la inyección. Y hoy el auto va a terminar siendo una plataforma de conectividad. Entonces, ¿cuál es el tema? Un paragolpes vale ochenta dólares, el más caro de todos. Un estéreo vale quinientos dólares. Una computadora o un sistema de seguridad activo estamos hablando de entre quinientos y seiscientos dólares. ¿Qué tiene que hacer la Argentina? Empezar a localizar esas tecnologías. Hoy nosotros con un proveedor terminamos de decidir, el proveedor se instaló en Baradero con una inversión de 71 millones de dólares para darle trabajo a 700 personas nuevas, va a armar un centro de capacitación para eso que viene y ese proveedor se va a dedicar exclusivamente a fabricar electrónica para las automotrices de Brasil y Argentina. Ése es el proceso que nos va a preparar. El tema del litio: nosotros tenemos, pero lamentablemente hoy no tenemos fábricas de baterías. ¿Y por qué no ponés una fábrica de baterías? Porque todavía no tenemos el consumo de las baterías de litio. Pero creo que es algo en donde tenemos que prepararnos. Y ahí, la ley de electromovilidad lo que te va a dar es ese camino central que yo te digo. La Argentina va a ir en estos tiempos, a este tipo de vehículos, con este tipo de estructura o infraestructura de país. Entonces vos ya te preparás y vas en ese camino en los tiempos necesarios.

¿Cuáles son, a tu criterio, los problemas estructurales que tiene la Argentina?

Si yo tuviera que decirte, tenés que trabajar en previsibilidad. Eso ayudaría muchísimo, más para una industria como es la automotriz en donde vos ponés un ladrillo para los próximos 10 o 15 años.

¿En qué se traduce la palabra “previsibilidad”? ¿Una ley aprobada por unanimidad en el Congreso, por ejemplo?

Algo que no te cambie las reglas del juego. Que sepas que en los próximos 10 años vas a fabricar este tipo de vehículos. Punto. Venga quien venga ese es el vehículo que vamos a fabricar.

¿Y eso institucionalmente como se traduce?

Es el acuerdo que tenés que tener y decir «éste es el proyecto y no se toca». Yo siempre jorobo con la teoría del incremental porque creo que Argentina necesita crecer para incluir. Vos podés decir que la Argentina es cara en impuestos. ¿No será que tenemos poco volumen? Hagamos más volumen y de esa manera podemos recaudar lo mismo, pero con más volumen y le bajás la carga impositiva que tiene cualquier producto. Lo mismo con el tema del trabajo. Si yo tengo cien empleados, una PyME, y quiero tomar diez más, por los primeros dos años de esos diez más que estaban sin trabajo te doy el 50 por ciento de beneficio en tus cargas sociales. Y esa PyMe va a estar dispuesta a encarar un proyecto nuevo.

Estábamos con el tema de los problemas estructurales de la Argentina. Vos hablás de la previsibilidad como uno de ellos. Se habla siempre del tema de la carga impositiva. En el anverso, la política ve eso como un desfinanciamiento del Estado porque hay cierto temor por un tema electoral, porque estamos eligiendo cada dos años. ¿Cómo se encuentra armonía en todo eso?

Para mí tenés que trabajar en conjunto y buscar las soluciones de las dos partes. Cómo yo te bajo los impuestos y cómo vos me garantizas la recaudación. En el camino te vas a encontrar solucionando el problema de fondo que tiene la Argentina, que es de educación y de empleo.

Hay un ejemplo coyuntural que tiene que ver con el cierre de exportaciones a la carne. Que es algo que nadie en el Gobierno cree que solucione nada, que se hizo para negociar, que efectivamente bajó entre 40 y 50 pesos el precio de algunos cortes, que eso le sirve al Gobierno para mostrar en etapa electoral que bajó el precio de la carne después de haber subido muchísimo pero que, estructuralmente, no sólo que no resuelve, sino que es una mala señal para el sector.

La industria automotriz lo arregló de otra manera. ¿Cuánto necesitás? “Tanto”. Bueno, yo te doy “tanto”, pero dejame exportar “tanto” sin retenciones.

Y con el sector agropecuario puede llegar a haber un problema de origen, digamos.

Por ahí yo soy muy inocente en mis pensamientos y me agarro de mi ejemplo, pero funcionó.

¿En el Gobierno hoy ves gente que esté dispuesta a hacer esto?

Sin ninguna duda. Convengamos que los que estamos hoy somos todos argentinos que la estamos peleando para que nuestros hijos no se vayan del país y, para eso, queremos que la Argentina esté mejor. Que a veces, como dijiste vos, el preconcepto o tomar por válido lo que dice alguien hace que no te juntes a dialogar, pero yo creo que todos estamos dispuestos a hacerlo.

Hay un tema recurrente que lo conversamos acá y que, seguramente, lo volvamos a abordar en la conversación que tiene que ver con la carga impositiva. ¿Por qué si hay un sector importante del empresariado que dice que con esta carga impositiva no puede exportar, Toyota lo puede hacer?

Cuando vimos las reglas de juego en donde estábamos, lo que hicimos fue decir que la única manera que teníamos de hacerlo era yendo a una escala global de producción. El gran tema era saltar a una escala que superara las 100 mil unidades porque con eso uno podía absorber costos fijos o tenía un esquema de producción con toda la cadena de valor que nos permitía compensar el tema impositivo. Hoy una Hilux hecha en Argentina es más competitiva que una hecha en Tailandia puesta en cualquier destino de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la ineficiencia que yo tengo todavía me la cubre el mayor costo de flete de Tailandia a Latinoamérica. Si yo quisiera ir hoy a competirle a Tailandia en un mercado asiático tendría un problema inverso. Tendría que ser más competitivo para que mi flete se absorba dentro de eso. Ése es el proceso que uno tiene que ver y cambiar. Si Toyota hubiese seguido fabricando 45 o 50 mil unidades no hubiese podido estar nunca en las condiciones que está.

¿Es cierto que la relación entre la empresa y el sindicato es un caso de estudio en Harvard?

Vino la Universidad de Harvard buscando qué era lo que había pasado porque Toyota había tenido un crecimiento sustentable a lo largo de los años más allá de la situación económica de la Argentina. En el análisis, lo primero que buscaron era si estaba en el sistema de producción de Toyota el secreto de esa sostenibilidad del proyecto. Después, viendo todo terminaron entendiendo que, en realidad, era más un tema de confianza mutua entre los actores de ese proyecto y llegaron a la conclusión de que el camino era que todos los actores participaran. Tan es así que el caso Toyota, efectivamente, lo estudiaron en la Universidad de Harvard. Tuvimos la oportunidad de participar y en el caso se pone el momento más crítico de la compañía -con la huelga y todos los problemas- y ahí se les planteó a los alumnos que la solución era cerrar la fábrica, dejarla como un distribuidor importador o, la que optamos nosotros, por crecer más del doble para poder ser competitivos y seguir adelante. La mayoría de los estudiantes la hubiesen cerrado. Creo que queda como ejemplo, una vez más, que la Argentina tiene la capacidad y la creatividad para hacer cosas buenas.

¿Sabés cómo fue el encuentro entre los estudiantes de Harvard y Pignanelli?

Lo vinieron a ver, lo filmaron y quedaron sorprendidos porque, obviamente, ellos tenían una imagen del sindicalismo latinoamericano… un preconcepto. Y después de ver a Pigna cambiaron un poco lo que pensaban. Creo que fue bueno.

¿Sos optimista, pesimista, prudente, con el futuro inmediato de la Argentina?

Creo que tenemos posibilidades. El tema es cuándo nos vamos a decidir a trabajar en la Argentina de todos. El concepto de «ceder para crecer». A veces en la política dicen «quiero un mandato de seis años sin reelección porque de esa manera voy a tomar las decisiones que le convengan al país y no a la política”. Y del otro lado yo te digo «ok, pero por qué no tomás las mismas decisiones en cuatro años». ¿Puede ser que compliques tu futuro político? Sí, puede ser, pero vas a ser un héroe para la Argentina.

Churchill primero y Lula después decían que una buena negociación era cuando las dos partes se iban disconformes, pero acordaban.

Coincido, vos tenés que acordar siempre y es preferible ceder y enojarte porque no te llevaste todo lo que querías de esa mesa de negociación, pero tu proyecto está en marcha y mañana te vas a volver a juntar a discutir otra cosa. Creo que ése es el camino. El resto no sirve. El estar peleando no lo veo como un camino positivo.

Se ha hablado de Cristina como el gran «cuco» del sector privado y de Macri como una oportunidad perdida. ¿Cuál es tu opinión sobre ellos?

Yo conviví con ambos y te digo que, en el caso de Toyota, el proyecto funcionó con los dos. Crecimos con los dos y ambos entendieron que era valedero el proyecto y lo han apoyado. Si vos me preguntás si Cristina es el «cuco», no. Trabajamos bien, hicimos las cosas bien y fuimos para adelante. ¿Macri fue negativo? No, para nada. Trabajamos bien. Con uno y con otro hemos tenido la oportunidad de viajar con gente del Gobierno a Japón y en los dos gobiernos hemos traído proyectos positivos para la Argentina.

¿Este diagnóstico es compartido en IDEA o en AEA? Son instituciones que, en general, han sido muy reactivas al peronismo. ¿Por qué creés que ocurre eso?

Hay un prejuicio y, te diría, una falta de agenda común. Creo que eso le falta a la Argentina. Pero volvemos a lo que arrancamos en esta charla. Es diálogo. Si vos no hablás con tu mujer no te vas a entender nunca. Más aún cuando los problemas de la diaria son complicados. Nadie puede negar que a Alberto le tocó arrancar su Gobierno con una pandemia. Era algo imprevisto, incierto, que tocaba la salud de la gente y que no había ningún manual sobre cómo actuar. En ese momento hubo ejemplos, para mí, muy buenos. «Seamos UNO» fue una articulación público-privada para llevar una solución en un momento extremo. Si nos pudimos poner de acuerdo ahí, ¿por qué no podemos hacerlo con el resto de las cosas? ¿Por qué no podemos seguir dialogando de la misma manera? ¿Tenemos que tener un monstruo o un enemigo tan grande que no una?

Hay un diagnóstico común y es que con los índices que tiene hoy la Argentina y sus niveles de enfrentamiento, al menos en el discurso público, es difícil construir consensos a largo plazo. ¿Cómo convivir con esa realidad sin perder el optimismo?

Ahí vos tocaste un punto grande. Cómo el líder le transmite optimismo a su gente. Si ves Latinoamérica hoy, quizás por efecto de la pandemia, encontrás poblaciones hasta enojadas por diversas situaciones. Es como que estamos más irascibles todos. Creo que, a veces, el líder tiene que transmitir el optimismo o poner el horizonte hacia adelante. No soy experto en esto, pero si vos pensases en la alternancia tendrías que dar el optimismo de país a futuro independientemente de que estés ahora o que puedas estar en cuatro años o que puedas estar compartiendo el diálogo con el Gobierno de turno.

¿Cuánto afecta a la agenda judicial a las inversiones?

Afecta. Vos tenés que decidir inversiones. En el caso de Toyota yo siempre digo que Japón no tiene corresponsales en Argentina. Todo lo que pasa en Argentina lo traduce un brasileño o un americano. Entonces tengo que estar llamando antes de la noticia. Hubo una noticia que llegó a Japón de que se había acabado la propiedad privada en Argentina. Y vos decís: «Esperá, eso no pasó».

Hay voces que aseguran que en Argentina está en riesgo la democracia o la propiedad privada, ¿compartís esa mirada?

No. Hay que trabajar para mejorar, pero no lo veo y va más allá de mi optimismo natural.»

La megaobra del Río Salado en el corazón bonaerense: ya se dragó cinco veces el canal de Suez

En el corazón de la provincia de Buenos Aires hay una megaobra que ya lleva dragado el equivalente a dos canales de Panamá o cinco de Suez. Se trata del Plan Maestro Integral Cuenca Río Salado, que lleva más de veinte años en desarrollo. Las etapas I y II culminaron bajo la administración del entonces gobernador Daniel Scioli, mientras que la fase III se completó con su sucesora, María Eugenia Vidal. Ahora, avanza en su cuarto capítulo, el eslabón más importante por su extensión e impacto para la zona, que busca ser concluido por el gobierno de Axel Kicillof.

En lo que ha sido un histórico reclamo de vecinos de la zona, los trabajos en la cuenca del Salado apuntan a, entre otros objetivos, ensanchar y profundizar el cauce del río para atenuar las inundaciones que han golpeado durante años a varios distritos bonaerenses, especialmente a las economías ganaderas y agroindustriales. En el zigzagueante recorrido atravesado por distintos colores políticos, el proyecto se direcciona a su fin, o al menos ese es el horizonte que plantean las actuales autoridades.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/NAMX6BGV4FEY5P67GWDKJSLWAI.JPG)

“Es una decisión política del gobernador [Axel Kicillof] que esta obra avance a paso firme y se termine en esta gestión, por lo menos el tramo 4, y con el tramo 5 ya encarado”, advirtió el subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense, Guillermo Jelisnki.

Según estimaciones de la rama que depende del Ministerio de Infraestructura bonaerense, las tareas de la cuarta fase culminarían entre 2022 y 2023. Así lo precisó Jelinski, el ingeniero a cargo del sector hídrico de la Provincia. En este contexto, el funcionario indicó que la quinta –y última- fase ya está lista para ser licitada, y detalló que la proyección de finalización de obra sería para el último trimestre de 2024.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/2BBPVF4EKZBGXNEXTEU53N7Q3E.JPG)

“El próximo gobierno tendrá la obra licitada y la podrá inaugurar”, anticipó el funcionario, entre risas.

Este medio participó de una visita a la megaobra, en la zona de Roque Pérez, donde se ejecuta la primera etapa de la fase 4, financiada por el Banco Mundial, que quedó a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) de Quiroz Galvao-Centro Construc.UT. En medio de tierras privadas, el Estado accede con autorización de los propietarios al río, donde arranca un show de máquinas, camiones y operarios. “El propietario gana en hectáreas para hacer una producción de mejor calidad”, destacó Jelinski.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/ZWMOTB3AEZBR3BLVDWLKGHI2ZU.JPG)

La financiación de los trabajos del Plan Maestro se han divido entre Provincia, Nación, el Banco de Inversión de Comercio Exterior (BICE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Las licitaciones de empresas contratadas, son –en su mayoría- UTEs, entre compañías de origen nacional e internacional. “Esta es la obra más grande de la Provincia en este momento”, señalaron fuentes bonaerenses, que destacaron que hasta encabeza -al menos ahora- las obras a nivel nacional.

Con una inversión de más de 1000 millones de dólares, esta cuarta etapa comprende más de 210 kilómetros de extensión en un trayecto que va desde el arroyo Las Flores hasta Bragado.

Aspiradoras de barro

Las dragas son –sumadas a las retroexcavadoras- las estrellas de la operación. En esencia, se trata de aspiradoras de barro. No tienen forma de navío, sino más bien de plataforma rectangular con dos caños en sus extremos. En permanente rotación, gracias a un sistema hidráulico de poleas, el caño –que tiene un taladro con enormes dientes- succiona y tritura el suelo. Así, ese cóctel de tierra y agua se envía a través de grandes mangueras -de hasta mil metros de distancia- hasta unos recintos (piletas de decantación), donde se deposita el material que luego se convierte en tierra fértil para los campos bajos.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/TQQGGG4Y4JEB7NPQIUV4EV5A3I.JPG)

“Se trabaja con la naturaleza”, señala Jelinski, quien detalla: “Queremos ayudar a conformar mejorar la red de drenaje de la cuenca”.

Solo en esta fase, con unas 19 dragas operativas, 35 retroexcavadoras, 80 camiones y 780 operarios, se mueven en promedio un millón de metros cúbicos de tierra a diario. Todo es monumental, preciso y complejo. Desde el consumo de combustible hasta los turnos de los operarios. Así, a modo de ejemplo -dice un funcionario- mientras los autos suelen tener un tanque de unos 40 litros que permiten una autonomía de 400 kilómetros, las dragas consumen a diario 5000 litros de combustible, todos los días.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/3GUMSDJUBVHBTDCTJLABIYZRN4.JPG)

Además, en un intento por describir la inmensidad del trabajo, un funcionario compara el movimiento de barro con la caída de bloques de hielo del Perito Moreno. “Sucede algo similar, pero con tierra”, precisa.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/RXKL3JX4SBASJADQWNB2AFDPDQ.JPG)

Y es que, con el movimiento rotativo, bloques de tierra se desprenden en cuestión de minutos, lo que deriva en la ampliación deseada. De los 50 metros de ancho originales, la obra lleva ese número a 200 metros, mientras que la profundidad del río Salado pasa de uno a dos metros.

Lucio, Máximo, Salada. Todas las dragas están bautizadas. A bordo, la tarea de los operarios está bien definida: uno conduce el direccionamiento de la “aspiradora” y otros dos se ubican en la proa de la embarcación; cumplen con jornadas de 12 horas diarias, que se extienden por 24 días consecutivos. Luego, tienen siete días de descanso. Las dragas, por su parte, operan todas las horas, todos los días del año.

El Salado, un reclamo de siempre

En la laguna El Chañar, de la localidad santafesina de Teodelina, nace el río Salado, que recorre la mitad de la provincia de Buenos Aires. Con más de 640 kilómetros de extensión, se trata de la segunda vía navegable más larga de la Argentina. Las incesantes lluvias –producto del cambio climático-han sido un problema para los vecinos rurales, que desde hace décadas rezan con vista al cielo que el agua no arruine sus cosechas, además de generar destrucción de infraestructura urbana y vial.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/7U66FDRH6BGCVO3MKUGZ6VXHTA.JPG)

La superficie total de la cuenca del Salado es de 17 millones de hectáreas, casi dos tercios de la provincia, lo que abarca a 59 municipios en los que se concentra el 30% de la producción de carnes y granos del país. Solo gracias al avance de obra en esta cuarta fase, unos 14 distritos bonaerenses se verían beneficiados. El plan, ahora, se extendió hacia un aprovechamiento turístico del río, más allá de la cuota agroganadera.

Pese a que ya se han pasado veinte años desde el comienzo de esta megaobra, todavía se desconocen con precisión los efectos del dragado, aunque desde el equipo de gobernación bonaerense anticiparon a este medio que un estudio al respecto se encuentra en marcha. “Las inundaciones ya duran mucho menos en el tiempo”, dijo Jelinski.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/LAEASEDJEZAFDN7DBHO4ISHODE.JPG)

El proyecto, aseguran desde la Gobernación bonaerense, podrá mejorar las condiciones económicas a través del desarrollo sustentable de su potencial. El proceso de los trabajos, que comenzaron en 2001, suman un total de 265 millones de metros cúbicos excavados, en una extensión de 429 kilómetros. El canal de Panamá, una de las obra de ingeniería más grandes del mundo, se trabajó en un territorio de 80 kilómetros de largo, con 183 millones de metros cúbicos extraídos. El canal de Suez, en Egipto, la primera obra de excavación mediante dragas de cajilones, removió 50 millones de metros cúbicos, en 163 kilómetros.

Por causa de la pandemia, la esperanza de vida en la Argentina disminuyó un año y medio

Según la estimación de un equipo de demógrafos, desde 2019 hasta mediados de este año la expectativa de vida en el país cayó 1,5 años.

La esperanza de vida al nacer retrocedió a valores inferiores respecto de los que había hace más de una década en la Argentina: a mediados de 2021 esa expectativa de vida se estimó en 71,9 años para los varones y 78,1 años para las mujeres. En el trienio transcurrido entre 2008 y 2010, último del que el Indec tiene registro de ese indicador, la esperanza de vida al nacer en el país era de 72,08 años para los varones y de 78,81 años para las mujeres. La pandemia de Covid-19 –y el exceso de mortalidad que implicó respecto de las llamadas “muertes esperables”- es, según la investigación que el demógrafo Leandro González llevó a cabo junto a su colega Sonia Pou, el motivo por el cual se produjo ese retroceso. “Son resultados provisorios porque el cálculo correcto de esperanza de vida, especialmente si se tienen en cuenta las muertes a causa de Covid-19, lo vamos a poder hacer cuando estén debidamente procesadas las causas de muerte de este año. Eso normalmente tarda un año”, describe González, que lleva a cabo sus estudios en el Centro de Investigaciones y Estudios de la Cultura y la Sociedad (Ciecs) que depende del Conicet y la Universidad Nacional de Córdoba. La estimación de González, según explica, está basada en datos disponibles en 2019, antes de que la pandemia tocara suelo argentino. “Estimé las muertes que dábamos por ‘normalmente esperables’ en 2020 y 2021 antes de saber sobre la llegada de la pandemia, y a esos datos sí les agrego las muertes registradas por Covid-19, de acuerdo las publicaciones diarias del Ministerio de Salud de la Nación. La limitación de hacerlo así es que esa base de datos es un conteo sobre la marcha, es decir que es imprecisa y puede tener errores, porque es normal que, por ejemplo, se retrasen algunas partidas de defunciones. Son datos móviles con lo provisorio propio de una emergencia”, explica González. Lo que el demógrafo radicado en la capital cordobesa midió fue el potencial impacto de la pandemia de Covid-19 en la esperanza de vida para 2020 y también para 2021. “Es a la pandemia a lo que debemos atribuir la baja en la esperanza de vida para estos dos años. Podemos esperar que si se logra dominar la pandemia este año, la esperanza de vida aumente: eso es lo habitual en este indicador, que aumente un poquito cada año. Lo raro es que se estanque o baje, que es lo que está pasando por las muertes que no estaban previstas”, sostiene el especialista. “Son muertes inesperadas y, a medida que corrieron los meses, esas muertes fueron impactando cada vez en población más joven: eso explica la baja en la esperanza de vida al nacer”, suma. En su investigación, González estimó cuántas muertes debían esperarse en la Argentina de acuerdo a la tendencia registrada en los diez años anteriores. “Eso implica suponer que todas las causas de muerte se mantuvieron estables, por lo que es un supuesto eventualmente discutible. Durante la pandemia, algunas muertes bajaron, como las muertes violentas, y otras han aumentado porque se descuidaron determinados aspectos de la salud: fue lo que pasó con las patologías cardíacas, por ejemplo”, explica. Su estimación de muertes no producidas por el Covid-19 en 2020 fue de 343.954: es un número cercano a los 342.341 fallecimientos que el Ministerio de Salud de la Nación estimó como “umbral esperado” para ese año en su estudio sobre exceso de mortalidad en contexto de pandemia, del que dio cuenta Clarín. “Para estimar la esperanza de vida al nacer se toman las distintas tasas de mortalidad que hay por edades y se distingue la tasa según el sexo. Digo ‘sexo’ y no ‘género’ porque la diferencia de mortalidad entre sexos tiene que ver con sus características biológicas: hay un patrón genético que va para el lado de que la expectativa de vida sea menor para varones que para mujeres. A eso se le suma el hecho de que los varones, en general, somos más autoagresivos y descuidamos más nuestra salud”, describe González, y agrega: “Una tabla de cálculo simula cuánto viviría una población si a lo largo de toda su vida estuviera expuesta a una tasa de mortalidad del año que estás analizando, y de esa manera se obtiene el índice de esperanza de vida al nacer. Ese índice es dinámico: cambia todo el tiempo de acuerdo a la variación de esas tasas de mortalidad”. Tendencialmente, sostiene el especialista en demografía, esas tasas de mortalidad bajan y hacen que aumente la esperanza de vida. Aunque el último registro oficial del Indec es en relación a datos de hace más de diez años, han habido actualizaciones sobre la esperanza de vida al nacer en la Argentina por parte de equipos científicos. Para 2019, González explica que el indicador era de 73,5 años para los varones y de 79,5 años para las mujeres: la caída de la expectativa de vida desde ese momento hasta mediados de este 2021 es de aproximadamente 1,5 años para cada uno de esos dos grupos. El desembarco del CoVid-19 apenas empezado el 2020 impactó en esa expectativa, según la estimación demográfica: ese año la esperanza de vida al nacer retrocedió a 72,2 años para los varones y a 78,3 para las mujeres. En el primer semestre de este año la caída no se detuvo: llegó a 71,9 años para los varones y 78,1 años para las mujeres. “Falta la segunda mitad de este año”, advierte González. “La esperanza de vida va a bajar en todo el mundo, no es un fenómeno exclusivo de la Argentina. Esto será obviamente más pronunciado en los países en los que la pandemia haya sido más severa, porque es una causa directa de muertes, y por lo tanto, del aumento de la tasa de mortalidad”, explica el investigador del Conicet. Hace menos de dos semanas, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) anunció que en 2020 se produjo la mayor caída de la esperanza de vida en ese país desde la Segunda Guerra Mundial. Según el relevamiento de ese organismo, la expectativa de vida al nacer se redujo 1,5 años durante el primer año pandémico y se situó en 77,3 años en promedio. Uno de los hallazgos del análisis realizado en Córdoba fue que, entre las doce provincias argentinas con mayor cantidad de muertes por Covid-19, Jujuy fue la que sufrió mayor impacto en la baja de su esperanza de vida: “Los varones bajaron de 72,9 años en 2019 a 70,5 años en 2020, y las mujeres pasaron de 79,5 a 78,1 años en ese mismo período. Ese impacto tiene que ver con que se produjeron más muertes de gente joven, relacionadas por ejemplo a la falta de intensivistas en la provincia”, sostiene González. En ese mismo lapso de tiempo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pasó de tener una esperanza de vida de 76 años a 74 para los varones, y de 80,7 años a 79,4 para las mujeres. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, la caída fue de 73 a 71,3 años para los varones y de 78,3 a 77 para las mujeres.La Universidad de Córdoba inaugura la super computadora de uso científico más potente del país

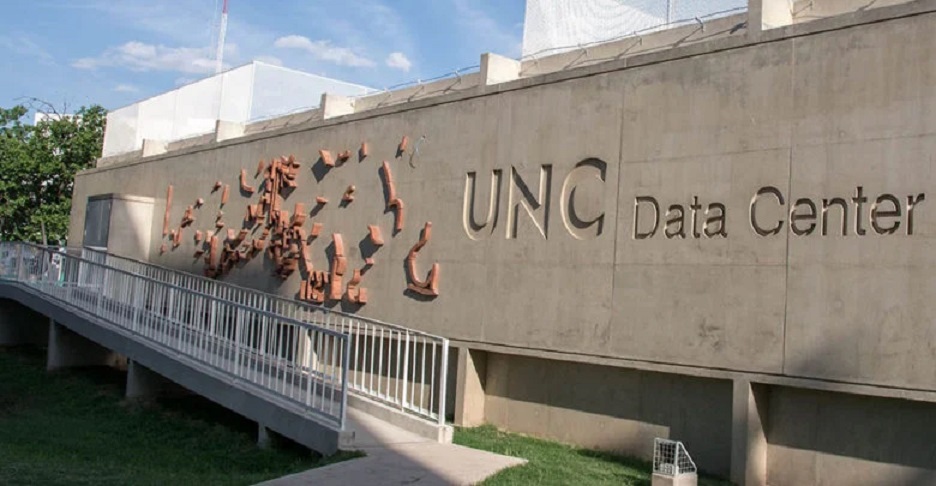

Se llama «Serafín»; tiene una potencia de cómputo equivalente a 640 PCs y es 100 veces más rápida.

Embalada en 850 kilos de cajas, es la nueva estrella del Centro de Cómputos de Alto Desempeño (CCAD) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Se trata de una supercomputadora que se convertirá en la más potente del país para usos científicos y tecnológicos. “Es una nueva máquina que estamos agregando al cluster que tiene la universidad desde hace varios años –explicó Marcelo Mariscal, investigador principal del Conicet y vicedecano de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC–. Estamos triplicando el poder de cómputo que teníamos”. Algunas comparaciones

Está compuesta por 60 nodos o “cerebros” de 32+32 núcleos (3840 en total). Una PC moderna tiene 6 núcleos y 8 GiB de RAM; o sea que ésta es 640 veces más potente, explica Nicolás Wolovick, doctor en ciencias de la computación y docente de la universidad, en los materiales de difusión del CCAD. Cada uno es equivalente a más de 10 PC, pero todas en una, sin necesidad de red. “Son 10 veces más ‘densas’ que una PC y están conectadas con una red de alta velocidad 100 veces más rápida que las conexiones Ethernet”.

Esto es lo que hace de una supercomputadora algo diferente de una suma de computadoras personales: la conectividad y velocidad de transferencia de los datos en simultáneo. “Es una tecnología completamente diferente –subraya Mariscal–. Una de las cosas interesantes es que permite estudiar sistemas cada vez más parecidos a los reales. Por eso, son herramientas muy poderosas para hacer investigación científica. Hoy, prácticamente todo exige alguna simulación o modelo teórico (además de la experimentación) para una mejor interpretación”.

“En el caso ideal, si un problema tarda 30 horas de cálculo en una de las computadoras de Serafín, con 30 tardará una hora y si ponemos todas a funcionar, tardará solo 30 minutos”, ilustra Wolovick.

Serafín (que, según las estimaciones, tenía apenas el 8,2% de la potencia de cálculo de la menos potente entre las TOP500 del mundo en el momento de entrar en producción) costó 380.000 dólares, pero hoy se inaugura un nuevo edificio para albergarla que salió más de 60 millones de pesos. En total, la inversión fue de unos 2.400.000 dólares.

Algunas comparaciones

Está compuesta por 60 nodos o “cerebros” de 32+32 núcleos (3840 en total). Una PC moderna tiene 6 núcleos y 8 GiB de RAM; o sea que ésta es 640 veces más potente, explica Nicolás Wolovick, doctor en ciencias de la computación y docente de la universidad, en los materiales de difusión del CCAD. Cada uno es equivalente a más de 10 PC, pero todas en una, sin necesidad de red. “Son 10 veces más ‘densas’ que una PC y están conectadas con una red de alta velocidad 100 veces más rápida que las conexiones Ethernet”.

Esto es lo que hace de una supercomputadora algo diferente de una suma de computadoras personales: la conectividad y velocidad de transferencia de los datos en simultáneo. “Es una tecnología completamente diferente –subraya Mariscal–. Una de las cosas interesantes es que permite estudiar sistemas cada vez más parecidos a los reales. Por eso, son herramientas muy poderosas para hacer investigación científica. Hoy, prácticamente todo exige alguna simulación o modelo teórico (además de la experimentación) para una mejor interpretación”.

“En el caso ideal, si un problema tarda 30 horas de cálculo en una de las computadoras de Serafín, con 30 tardará una hora y si ponemos todas a funcionar, tardará solo 30 minutos”, ilustra Wolovick.

Serafín (que, según las estimaciones, tenía apenas el 8,2% de la potencia de cálculo de la menos potente entre las TOP500 del mundo en el momento de entrar en producción) costó 380.000 dólares, pero hoy se inaugura un nuevo edificio para albergarla que salió más de 60 millones de pesos. En total, la inversión fue de unos 2.400.000 dólares.

La CNEA comunica: el prototipo CAREM será el primero de los reactores modulares – Video

El prototipo #CAREM ⚛️ será el primero de los reactores modulares de potencia íntegramente diseñado y construido en la Argentina, que reafirmará nuestra capacidad para el desarrollo y puesta en marcha de centrales nucleares.#SomosCNEA #ReconstrucciónArgentina ⬆️ pic.twitter.com/mguaCgIsRU

— Comisión Nacional de Energía Atómica (@CNEA_Arg) August 5, 2021

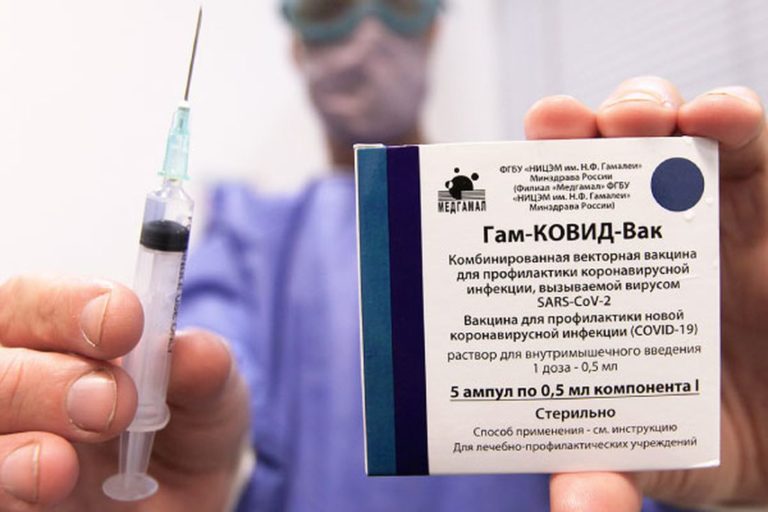

El Gobierno ofrece la combinación opcional de la 1° dosis de Sputnik V con AstraZeneca o Moderna

Quienes han recibido la 1° dosis de la vacuna Sputnik V pero aún no la 2°, podrán optar por completar su inmunización con las vacunas Moderna o AstraZeneca. O esperar por la 2° dosis de Sputnik V