Un argentino trabaja con el ganador del Premio Nobel de Medicina

El Premio Nobel de Física 2018, y un argentino

Empresas y sobornos

La recesión hunde a la industria

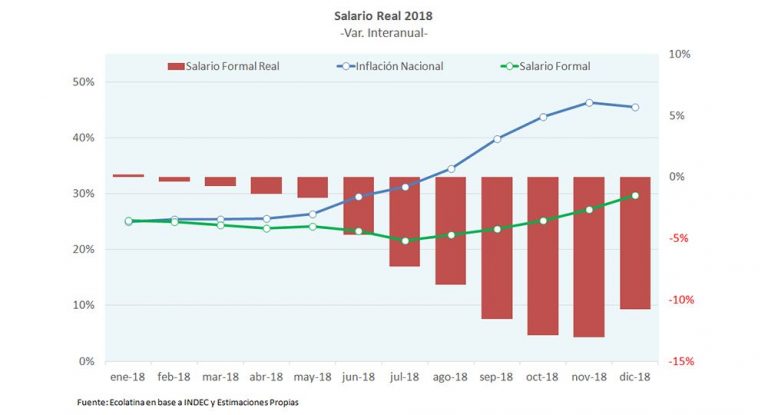

Octubre y noviembre: los peores meses para el salario

La fábrica FADEA de Córdoba renovará aviones de LATAM Argentina

Argentina pasó a ser el segundo exportador de carne de América Latina

- El último antecedente de esa supremacía se dio en 2009-2010, cuando Argentina exportó un total de 384.000 toneladas, mientras que Uruguay rondó las 260.000.

Detalle del presupuesto, y el ajuste, en Ciencia y Tecnología

- La gran apuesta para 2019 sería al sector nuclear: la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) duplicará su presupuesto.

«El subsecretario de Energía Nuclear, Lic. Julián Gadano, difundió que, según el presupuesto, CNEA recibiría un aumento del 77%, y alienta a los lectores a que “cuando escuchen ‘desmantelamiento’ desconfíen, porque hay ignorancia y mala fe”. Pero lejos de su discurso, los números revelan una situación muy distinta.

«Por empezar, el gobierno asignó $3.936 millones en el Presupuesto 2018 para la CNEA. Luego de la resistencia de las trabajadoras y los trabajadores de CNEA a un recorte que implicaba una quita del 47% con respecto al presupuesto 2017, aparecieron 2 refuerzos presupuestarios en 2018, uno de $1.400 millones y otro de $1.350 [*]. Los refuerzos llevaron el presupuesto 2018 de CNEA a $6.686 millones, cifra que terminó resultando en un recorte del 11%.

«El proyecto de Presupuesto 2019 presentado por el gobierno al Congreso Nacional asigna $7.106 millones a la CNEA. El aumento nominal de $6.686 millones a $7.106 millones, desmiente categóricamente el 77% proclamado por el subsecretario Gadano. El aumento presupuestario nominal para 2019 en pesos es de apenas 6%, una cifra muy lejana a la inflación proyectada para este año, por arriba del 40%, con lo que el recorte es muy significativo».

Respecto del proyecto «de bandera» del sector nuclear, la central nuclear compacta CAREM, APCNEAN añade lo siguiente:«Siguiendo el mismo camino que con el presupuesto general de CNEA, en el caso del CAREM, la propuesta original del gobierno era de un Presupuesto 2018 de $834 millones, un recorte respecto a 2017 del 68%. Con los refuerzos su presupuesto 2018 quedó en $2.234 millones, un recorte nominal respecto a 2017 del 15%. Para el 2019 el gobierno propuso para el CAREM un presupuesto de solo $498 millones, equivalente a un recorte nominal del 77%.

«Mientras tanto, el gobierno hace circular el rumor que aparecería en 2019 un refuerzo para el CAREM de $2.000 millones. Si los trascendidos fueran ciertos, el presupuesto del CAREM aumentaría un 11% en 2019. En plena ejecución de obra, este monto queda muy retrasado con respecto a más del 40% de inflación de 2018.

«Y además, si fuera cierto que el gobierno destinará esos fondos al CAREM, debería ponerlo por escrito en el presupuesto y asumir el compromiso correspondiente. Rechazamos este presupuesto del gobierno y del FMI, lucharemos como en 2018, para que el ajuste no sea aprobado por nuestros representantes».

La cifra del 77%, entonces, era cierta. Sólo que en el caso del CAREM es una disminución, no un aumento de presupuesto. Qué escenario esperan en el Conicet. Con institutos en 22 provincias y 10.255 investigadores, recibirá $ 16.444 millones. Es un tercio de la inversión total en ciencia. Pero descontada la inflación, significaría un recorte del 21,5%. Además, 9 de cada 10 pesos serán para pagar salarios. Se sumarán 450 becarios, igual que este año, pero lejos de los 900 que se incorporaron en 2015. Para financiar investigaciones, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica tendrá $ 2.078 millones, lo mismo que en 2018, lo que en términos reales implica una quita. “La falta de fondos para la agencia es demoledor. De ahí viene la financiación de las investigaciones y muchos costos son en dólares”, asegura Luis Baraldo, vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA e investigador del Conicet. Y aclara que hasta la investigación más teórica necesita insumos, revistas internacionales y trabajo de campo. Es decir, «necesita inversión más allá del salario». El proyecto de presupuesto genera preocupación en los investigadores, que en agosto, y con la firma de 240 de los 266 directores de los institutos del Conicet, advirtieron que la institución “está al borde de la parálisis” por la falta de presupuesto. Aguado aseguró que a lo previsto para investigación y desarrollo se le sumará “una línea de crédito por $ 1.500 millones”, por lo que “todos los proyectos comprometidos continuarán su ejecución”. El desarrollo nuclear parece ser la apuesta, a pesar de la cancelación de Atucha III, el desguace presupuestario de la Planta de Agua Pesada. La CNEA tiene asignados $ 6.608 millones, un 113% más que lo planeado para 2018. Una vez más, con 70 años de tradición, el sector podría encontrar continuidad en sus planes, muy competitivos a nivel mundial. Se prevé seguir con la construcción, en Zárate, del prototipo de un reactor para generar energía. Se trata del CAREM, que quieren terminar a fines de 2021. El desarrollo puede lograr que Argentina de pelea en un mercado mundial que prevé operaciones por 50.000 millones de dólares y por el que están en carrera proyectos de Corea del Sur, Estados Unidos y Rusia.

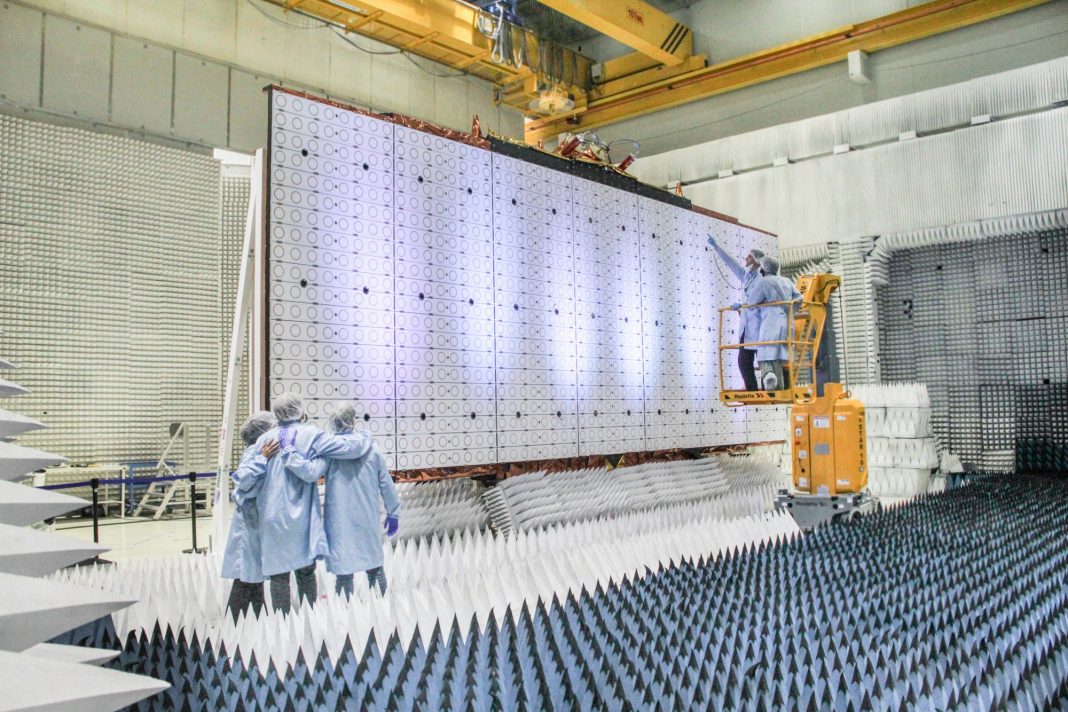

A pesar de todo, este sábado se lanza un satélite desarrollado en Argentina

El Saocom 1A y su hermano el 1B son aparatos de observación no ópticos y activos: no miden pasivamente la luz solar reflejada o la radiación infrarroja emitida por la superficie. Por el contrario, deben «iluminar» la superficie con pulsos de microondas emitidos por el propio satélite, y luego «escuchar» sus ecos y transformarlos en información capaz de generar imágenes. La banda L corresponde a una longitud de onda bastante grande (hasta 30 cm) que requiere de mucha potencia de emisión: de ahí el tamaño descomunal de la antena en la carga útil, o la gran capacidad de baterías en la plataforma de servicios. La contraparte italiana de la constelación, al emitir en longitudes más reducidas, con menor potencia y desde antenas menores, fue un desafío considerable para ASI, que logró resolverlo en 6 años, pero el de la CONAE fue bastante mayor. Eso también explica la larga demora constructiva de los Saocom. Y que sólo Japón tenga hoy un satélite-radar L similar. El máximo constructor mundial de satélites, EEUU, tiene decenas de radares orbitales pero nunca se metió con la banda L.

¿Qué significa esto de tener un satélite que «crea» su propia iluminación de la Tierra? Que se puede observar la misma aún de noche o cuando ésta queda cubierta por nubes de tormenta. De haber sido lanzado antes de 2003 (una de las primeras fechas que no pudieron cumplirse), el SAOCOM 1A podría haberle dado argumentos al Instituto Nacional del Agua para que éste hiciera que el gobernador de Santa Fe dinamitara el viaducto Rosario-Santa Fe. Esa construcción actuó como dique y provocó la catastrófica inundación de esta última ciudad. En aquellos años no había en el mundo ningún satélite capaz de medir la ingente cantidad de agua acumulada por 2 meses seguidos de lluvia en la alta cuenca del río Salado del Norte.

Pocos años después, la contraparte japonesa del Saocom 1A, el Alos Daichi I, salvó una aldea japonesa de montaña de ser sepultada por un deslave, al medir el exceso de agua infusa en las arcillas de la pendiente donde estaba construida. La evacuación preventiva impidió centenares de muertes. La propia JAXA, deseñadora y propietaria del satélite, se sorprendió con esta capacidad de diagnóstico.

Este equipo brindará a organismos públicos información de incendios, erupciones, terremotos, avalanchas y derrumbes. Pero en el día a día, que no siempre es catastrófico, ofrecerá servicios al agro para el monitoreo de crecimiento de cultivos. ¿Cuánta agua hay en el suelo? ¿Está al alcance de las raíces? ¿Hay que cosechar ahora porque la napa está demasiado superficial, y la primera lluvia puede transformar el suelo en un barrizal? ¿Cuándo es mejor sembrar? ¿Y cuándo fertilizar de modo que el nitrógeno y/o el fósforo se absorban en la tierra, sin peligro de ser lavados por encharcamiento?

Cuando la CONAE lanzó el SAC-C en 2000 el campo argentino todavía no estaba preparado para absorber y utilizar la cantidad de información cientifica que suministró este satélite durante 13 años (debía durar 5, pero estaba muy bien hecho y operado).

Hoy la situación ha cambiado. Las entidades del agro argentino deberían apoyar de un modo material y concreto a la CONAE para que ésta siga diseñando satélites-radar en banda L. Como dijo un climatólogo asesor de la Bolsa de Valores de Rosario: «Desde los ’80 somos LANDSAT-dependientes (por los satélites estadounidenses LANDSAT de observación óptica), pero imágenes de radar en banda L por ahora sólo tienen los japoneses, y su único satélite está ocupado en asuntos de ellos». Los SAOCOM, por défault de las potencias espaciales, obligan al «compre nacional» no sólo al agro argentino, sino al del resto del mundo… durante un tiempo. La audacia de la CONAE al trazar una misión tecnológicamente tan difícil generará un nicho de mercado totalmente nuevo en imágenes espaciales. Y por ahora lo tendrán Argentina e Italia. El creador de todo esto, Conrado Varotto, hoy emérito en la CONAE, le acaba de ganar una vez más al escepticismo de nuestros «colonizados mentales» (palabras de él).

Los nuevos satélites-radar de onda larga que hagamos tendrán que ser totalmente novedosos: los componentes electrónicos con que se hicieron los SAOCOM han desaparecido del mercado hace más de una década.

La CONAE es una de las agencias científicas más afectadas por la poda presupuestaria que informamos hoy en AgendAR.

AgendAR explicó porqué la Argentina necesita el SAOCOM aquí.

El Saocom 1A y su hermano el 1B son aparatos de observación no ópticos y activos: no miden pasivamente la luz solar reflejada o la radiación infrarroja emitida por la superficie. Por el contrario, deben «iluminar» la superficie con pulsos de microondas emitidos por el propio satélite, y luego «escuchar» sus ecos y transformarlos en información capaz de generar imágenes. La banda L corresponde a una longitud de onda bastante grande (hasta 30 cm) que requiere de mucha potencia de emisión: de ahí el tamaño descomunal de la antena en la carga útil, o la gran capacidad de baterías en la plataforma de servicios. La contraparte italiana de la constelación, al emitir en longitudes más reducidas, con menor potencia y desde antenas menores, fue un desafío considerable para ASI, que logró resolverlo en 6 años, pero el de la CONAE fue bastante mayor. Eso también explica la larga demora constructiva de los Saocom. Y que sólo Japón tenga hoy un satélite-radar L similar. El máximo constructor mundial de satélites, EEUU, tiene decenas de radares orbitales pero nunca se metió con la banda L.

¿Qué significa esto de tener un satélite que «crea» su propia iluminación de la Tierra? Que se puede observar la misma aún de noche o cuando ésta queda cubierta por nubes de tormenta. De haber sido lanzado antes de 2003 (una de las primeras fechas que no pudieron cumplirse), el SAOCOM 1A podría haberle dado argumentos al Instituto Nacional del Agua para que éste hiciera que el gobernador de Santa Fe dinamitara el viaducto Rosario-Santa Fe. Esa construcción actuó como dique y provocó la catastrófica inundación de esta última ciudad. En aquellos años no había en el mundo ningún satélite capaz de medir la ingente cantidad de agua acumulada por 2 meses seguidos de lluvia en la alta cuenca del río Salado del Norte.

Pocos años después, la contraparte japonesa del Saocom 1A, el Alos Daichi I, salvó una aldea japonesa de montaña de ser sepultada por un deslave, al medir el exceso de agua infusa en las arcillas de la pendiente donde estaba construida. La evacuación preventiva impidió centenares de muertes. La propia JAXA, deseñadora y propietaria del satélite, se sorprendió con esta capacidad de diagnóstico.

Este equipo brindará a organismos públicos información de incendios, erupciones, terremotos, avalanchas y derrumbes. Pero en el día a día, que no siempre es catastrófico, ofrecerá servicios al agro para el monitoreo de crecimiento de cultivos. ¿Cuánta agua hay en el suelo? ¿Está al alcance de las raíces? ¿Hay que cosechar ahora porque la napa está demasiado superficial, y la primera lluvia puede transformar el suelo en un barrizal? ¿Cuándo es mejor sembrar? ¿Y cuándo fertilizar de modo que el nitrógeno y/o el fósforo se absorban en la tierra, sin peligro de ser lavados por encharcamiento?

Cuando la CONAE lanzó el SAC-C en 2000 el campo argentino todavía no estaba preparado para absorber y utilizar la cantidad de información cientifica que suministró este satélite durante 13 años (debía durar 5, pero estaba muy bien hecho y operado).

Hoy la situación ha cambiado. Las entidades del agro argentino deberían apoyar de un modo material y concreto a la CONAE para que ésta siga diseñando satélites-radar en banda L. Como dijo un climatólogo asesor de la Bolsa de Valores de Rosario: «Desde los ’80 somos LANDSAT-dependientes (por los satélites estadounidenses LANDSAT de observación óptica), pero imágenes de radar en banda L por ahora sólo tienen los japoneses, y su único satélite está ocupado en asuntos de ellos». Los SAOCOM, por défault de las potencias espaciales, obligan al «compre nacional» no sólo al agro argentino, sino al del resto del mundo… durante un tiempo. La audacia de la CONAE al trazar una misión tecnológicamente tan difícil generará un nicho de mercado totalmente nuevo en imágenes espaciales. Y por ahora lo tendrán Argentina e Italia. El creador de todo esto, Conrado Varotto, hoy emérito en la CONAE, le acaba de ganar una vez más al escepticismo de nuestros «colonizados mentales» (palabras de él).

Los nuevos satélites-radar de onda larga que hagamos tendrán que ser totalmente novedosos: los componentes electrónicos con que se hicieron los SAOCOM han desaparecido del mercado hace más de una década.

La CONAE es una de las agencias científicas más afectadas por la poda presupuestaria que informamos hoy en AgendAR.

AgendAR explicó porqué la Argentina necesita el SAOCOM aquí.