El Irízar en su medio natural. El personal al pie de la proa da una idea de la altura de la timonera, cuyo peso sirve para que la quilla fracture el hielo cuando la proa lo monta.

Seré aclaro: quiero construcción 100% argentina: ni finlandesa, ni alemana ni niño muerto. Local. Tenemos una impresionante capacidad ociosa en astilleros públicos y privados, que hasta fines de los ’80 fueron los mayores de Sudamérica. Y propongo mayor desplazamiento y más potencia de motores que la habitual en oceanográficos polares y rompehielos comunes. Nada que corra peligro de quedarse atrapado en la banquisa, como casi le pasó a nuestro rompehielos en 2002. A 3 nudos de velocidad promedio, la nave iba abriendo un laborioso callejón a través de hielo oceánico consolidado de 6 metros de grosor. El mar abierto había quedado 350 km. a popa. Sólo nuestro Irízar hace esas cosas.

En aquella ocasión se venía al rescate del buque polar alemán “Magdalena Oldendorff”. Los buques polares pueden lidiar con hasta 2 metros de hielo, cortándolo «de pasada», pero no tienen la capacidad exclusiva de los rompehielos de arremeter contra el hielo, montarse sobre el mismo con sus proas acucharadas, y luego dejar que el peso de su timonera y el filo de su quilla lo fracturen. Una vez hecho esto, el barco retrocede usando sus hélices de proa hasta ponerse a distancia conveniente, y entonces vuelve a lanzarse hacia adelante a toda potencia para volver a encallar la proa. Repítase N veces, sin descanso, y se va abriendo una angosta calle por la que el barco avanza a topetazos y recules. Y es una calle bastante efímera, porque en invierno el hielo vuelve a cerrarse rápidamente a popa.

Ese arduo proceso de navegación discontinua se llama «de acometida». Con esa técnica y 27.000 HP en sus hélices activadas por motores eléctricos activados a su vez por plantas diésel, el Irízar es el único rompehielos antártico capaz de fracturar hielo viejo y duro de hasta 6 metros. Pero eso no lo pone a salvo de quedar atrapado en una banquisa aún más gruesa y más dura. Y con un bajón de temperatura brusco, la trampa se forma en minutos. Si le pasa eso, está solo: nadie vendrá a buscarlo. Lo único que puede liberarlo es otra máquina en este caso termonuclear y con una potencia mucho mayor: el sol, cuando llega la primavera.

El Irízar finalmente logró llegar hasta el Oldendorff, lo desatrancó a tirones de su varadura y se lo fue trayendo penosamente a remolque. A bordo del barco argentino había dinamiteros expertos del Ejército para romper el hielo a cartuchazos, si las cosas se ponían realmente mal.

Y es que en la Antártida siempre se pueden poner peor. El capitán Raúl Benmuyal tuvo que dejar al Oldendorff en un sitio seguro para pasar la invernada, pasarle provisiones y combustible, evacuar enfermos y apurarse a romper su camino de regreso a mar abierto. Es que la temperatura había bajado de pronto a -50º y el hielo empezaba a cerrarse sobre la proa y la popa del Irízar como una morsa hidráulica. Nuestro barco es muy poderoso por su diseño de casco, por sus materiales, por sus toberas de generación de burbujas que lubrifican el hielo y logran desprenderlo del casco, cuando éste queda atrapado. También tiene la capacidad, una vez capturado por el hielo, de rolar a babor y a estribor bombeando agua de un tanque lateral a otro, para destrabarse. Hasta puede intentar picar el hielo en su proa con las hélices frontales.

Todos esos ases en la manga tiene, pero no la potencia motriz de un rompehielos nuclear ruso. En aquel invierno de 2002 se escapó por poco de tener que quedarse a invernar en el hielo.

La gran paradoja antártica: a mayor calor, más km2 de hielo flotante

Cuando algún escéptico quiere desmentir el recalentamiento global, arguye siempre que la banquisa antártica se expande cada vez más, en lugar de reducirse. Y es verdad, va ganando superficie año a año. Lo que no entiende el termoescéptico es la maquinaria geofísica subyacente.

El Irízar en su medio natural. El personal al pie de la proa da una idea de la altura de la timonera, cuyo peso sirve para que la quilla fracture el hielo cuando la proa lo monta.

Seré aclaro: quiero construcción 100% argentina: ni finlandesa, ni alemana ni niño muerto. Local. Tenemos una impresionante capacidad ociosa en astilleros públicos y privados, que hasta fines de los ’80 fueron los mayores de Sudamérica. Y propongo mayor desplazamiento y más potencia de motores que la habitual en oceanográficos polares y rompehielos comunes. Nada que corra peligro de quedarse atrapado en la banquisa, como casi le pasó a nuestro rompehielos en 2002. A 3 nudos de velocidad promedio, la nave iba abriendo un laborioso callejón a través de hielo oceánico consolidado de 6 metros de grosor. El mar abierto había quedado 350 km. a popa. Sólo nuestro Irízar hace esas cosas.

En aquella ocasión se venía al rescate del buque polar alemán “Magdalena Oldendorff”. Los buques polares pueden lidiar con hasta 2 metros de hielo, cortándolo «de pasada», pero no tienen la capacidad exclusiva de los rompehielos de arremeter contra el hielo, montarse sobre el mismo con sus proas acucharadas, y luego dejar que el peso de su timonera y el filo de su quilla lo fracturen. Una vez hecho esto, el barco retrocede usando sus hélices de proa hasta ponerse a distancia conveniente, y entonces vuelve a lanzarse hacia adelante a toda potencia para volver a encallar la proa. Repítase N veces, sin descanso, y se va abriendo una angosta calle por la que el barco avanza a topetazos y recules. Y es una calle bastante efímera, porque en invierno el hielo vuelve a cerrarse rápidamente a popa.

Ese arduo proceso de navegación discontinua se llama «de acometida». Con esa técnica y 27.000 HP en sus hélices activadas por motores eléctricos activados a su vez por plantas diésel, el Irízar es el único rompehielos antártico capaz de fracturar hielo viejo y duro de hasta 6 metros. Pero eso no lo pone a salvo de quedar atrapado en una banquisa aún más gruesa y más dura. Y con un bajón de temperatura brusco, la trampa se forma en minutos. Si le pasa eso, está solo: nadie vendrá a buscarlo. Lo único que puede liberarlo es otra máquina en este caso termonuclear y con una potencia mucho mayor: el sol, cuando llega la primavera.

El Irízar finalmente logró llegar hasta el Oldendorff, lo desatrancó a tirones de su varadura y se lo fue trayendo penosamente a remolque. A bordo del barco argentino había dinamiteros expertos del Ejército para romper el hielo a cartuchazos, si las cosas se ponían realmente mal.

Y es que en la Antártida siempre se pueden poner peor. El capitán Raúl Benmuyal tuvo que dejar al Oldendorff en un sitio seguro para pasar la invernada, pasarle provisiones y combustible, evacuar enfermos y apurarse a romper su camino de regreso a mar abierto. Es que la temperatura había bajado de pronto a -50º y el hielo empezaba a cerrarse sobre la proa y la popa del Irízar como una morsa hidráulica. Nuestro barco es muy poderoso por su diseño de casco, por sus materiales, por sus toberas de generación de burbujas que lubrifican el hielo y logran desprenderlo del casco, cuando éste queda atrapado. También tiene la capacidad, una vez capturado por el hielo, de rolar a babor y a estribor bombeando agua de un tanque lateral a otro, para destrabarse. Hasta puede intentar picar el hielo en su proa con las hélices frontales.

Todos esos ases en la manga tiene, pero no la potencia motriz de un rompehielos nuclear ruso. En aquel invierno de 2002 se escapó por poco de tener que quedarse a invernar en el hielo.

La gran paradoja antártica: a mayor calor, más km2 de hielo flotante

Cuando algún escéptico quiere desmentir el recalentamiento global, arguye siempre que la banquisa antártica se expande cada vez más, en lugar de reducirse. Y es verdad, va ganando superficie año a año. Lo que no entiende el termoescéptico es la maquinaria geofísica subyacente.

El frustrado intento de rescate del «Magdalena Oldendorff», un buque polar alemán que quedó atrapado en 2002 en hielo demasiado grueso. El Irízar casi corre la misma suerte.

El hielo antártico está organizado como una escarapela. Sobre el continente, en posición central, están los campos y glaciares de hielo. Los últimos fluyen tan organizadamente como ríos sobre terreno duro, a velocidades variables, con cauces centrales más móviles y zonas de remanso, entre otras zonas inmóviles como lagos. Es hielo fósil, mayormente prehistórico, y su relieve copia en forma suavizada el de las montañas de roca continental subyacente. El espesor de esa masa central es kilométrico, de 2 o 3 kilómetros y a veces más.

Las plataformas, el 2do anillo de la escarapela, son otra cosa: chatas como pampas, aunque agrietadas, y de no más de 1 km. de espesor, marcan que abajo del hielo ya no hay más continente soportando el hielo. Están mayormente a flote. Su arranque desde los glaciares marca la línea oculta de una costa subyacente, y se ve sin que haga falta adivinarla.

Las plataformas invaden el mar como bandejas, decenas y hasta centenares de kilómetros desde su arranque en los glaciares que las alimentan. Chatas como pampas, ya que flotan, cubren el 75% del perímetro frontal antártico. En sus bordes externos tienen hasta 350 metros de grosor, de los cuales acaso 100 sobresalen sobre la superficie como acantilados, y el resto está sumergido, en flotación. Lo interesante es que no se trata de una flotación totalmente libre: el hielo de plataforma está atascado sobre miles de islotes, anclado precariamente. Sin embargo, en general fluye desde el continente hacia el mar, a veces 3 o 4 kilómetros por año, y su frente escarpado se socava con el oleaje y se rompe todo el tiempo, sembrando el océano de témpanos, hielos libremente flotantes que forman un 3ero y caótico anillo exterior a la escarapela glacial antártica.

Este sistema crece en el centro, por la muy lenta deposición de hielo de las escuetas nevadas: la Antártida continental, donde las temperaturas bajan a -80o C, es un desierto casi perfecto. Y el hielo ganado en el centro desaparece en la periferia por el derretimiento de los hielos flotantes. Hasta la posguerra, los geógrafos consideraban que esta «escarapela» era una organización dinámica pero bastante estable, en el que las ganancias en el centro reponían las pérdidas en la periferia.

El frustrado intento de rescate del «Magdalena Oldendorff», un buque polar alemán que quedó atrapado en 2002 en hielo demasiado grueso. El Irízar casi corre la misma suerte.

El hielo antártico está organizado como una escarapela. Sobre el continente, en posición central, están los campos y glaciares de hielo. Los últimos fluyen tan organizadamente como ríos sobre terreno duro, a velocidades variables, con cauces centrales más móviles y zonas de remanso, entre otras zonas inmóviles como lagos. Es hielo fósil, mayormente prehistórico, y su relieve copia en forma suavizada el de las montañas de roca continental subyacente. El espesor de esa masa central es kilométrico, de 2 o 3 kilómetros y a veces más.

Las plataformas, el 2do anillo de la escarapela, son otra cosa: chatas como pampas, aunque agrietadas, y de no más de 1 km. de espesor, marcan que abajo del hielo ya no hay más continente soportando el hielo. Están mayormente a flote. Su arranque desde los glaciares marca la línea oculta de una costa subyacente, y se ve sin que haga falta adivinarla.

Las plataformas invaden el mar como bandejas, decenas y hasta centenares de kilómetros desde su arranque en los glaciares que las alimentan. Chatas como pampas, ya que flotan, cubren el 75% del perímetro frontal antártico. En sus bordes externos tienen hasta 350 metros de grosor, de los cuales acaso 100 sobresalen sobre la superficie como acantilados, y el resto está sumergido, en flotación. Lo interesante es que no se trata de una flotación totalmente libre: el hielo de plataforma está atascado sobre miles de islotes, anclado precariamente. Sin embargo, en general fluye desde el continente hacia el mar, a veces 3 o 4 kilómetros por año, y su frente escarpado se socava con el oleaje y se rompe todo el tiempo, sembrando el océano de témpanos, hielos libremente flotantes que forman un 3ero y caótico anillo exterior a la escarapela glacial antártica.

Este sistema crece en el centro, por la muy lenta deposición de hielo de las escuetas nevadas: la Antártida continental, donde las temperaturas bajan a -80o C, es un desierto casi perfecto. Y el hielo ganado en el centro desaparece en la periferia por el derretimiento de los hielos flotantes. Hasta la posguerra, los geógrafos consideraban que esta «escarapela» era una organización dinámica pero bastante estable, en el que las ganancias en el centro reponían las pérdidas en la periferia.

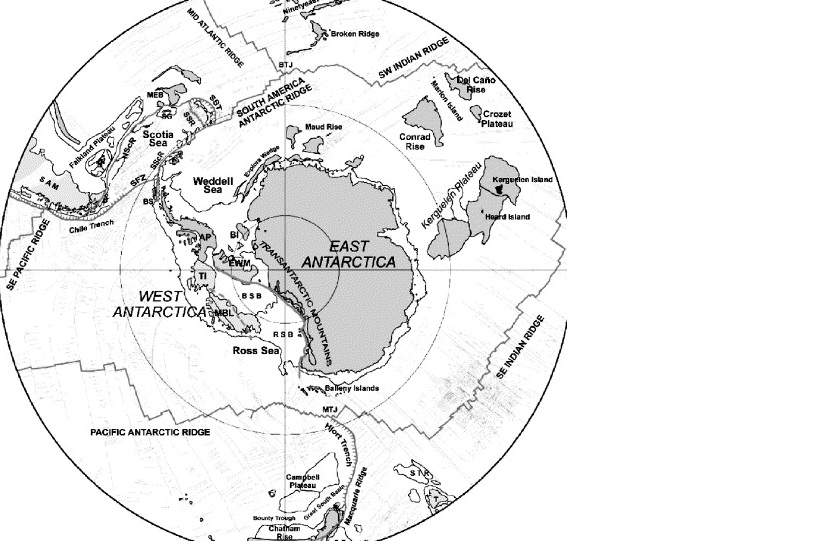

La Antártida real, la geológica, consta de un enorme altiplano oriental rocoso, y de un archipiélago oriental. El conjunto está oculto por hielo fósil de hasta 3 km. de espesor.

Pero en los ’70 aparecieron “upwellings”, corrientes submarinas ascendentes relativamente cálidas (3º C, o por ahí) que socavan las plataformas (no todas, y tampoco en la misma medida). Lo alarmante es que lo hacen desde abajo, fundiendo y desamarrando los puntos de anclaje de las plataformas en la roca. Esas emergencias borbollantes de agua licúan el hielo y forman cavernas que penetran bajo cada plataforma como túneles, hasta decenas de kilómetros, siempre en dirección Sur, es decir hacia el Polo Sur Geográfico. Miradas en términos de supervivencia humana, los upwellings son letalmente fríos. Sin embargo, están más de un grado más calientes que el agua marina superficial circumpolar, mayormente a -1,9º C, el punto de congelamiento por su salinidad. Ese grado de diferencia desata la fusión.

¿Por qué estos “upwellings” empezaron a comerse las plataformas en los ’70, cuando las mediciones de casi todo el siglo XX no evidenciaban nada de esto? La de los ’70 parece haber sido la década en que los efectos del cambio climático antropogénico se dispararon haciendo sinergia, reforzándose unos a otros. El mundo empezó a cambiar.

La termodinámica dice que el calor fluye desde el punto caliente al frío, y las lejanas masas continentales que rodean a la Antártida hacia el Norte (Sudamérica, Sudáfrica, la India, Oceanía) emiten vientos relativamente cálidos hacia el continente blanco. Estos evaporan agua superficial y al parecer esto es lo que provoca esos upwellings de agua profunda, que acuden fluyendo por cañones submarinos desde el Norte (todo el resto del planeta aquí está al Norte). La temperatura de los upwellings podrá parecer baja, pero la masa de agua involucrada en este ataque desde abajo no lo es, y por lo tanto tampoco la cantidad de calor que traen. Equivale a la suma de unas 100 centrales nucleares de 1000 MW eléctricos cada una. Y las plataformas más atacadas son las de la Península Antártica Oriental, y las de la Antártida Occidental, la que se tiende hacia el Oeste de la misma y de los Andes Transartárticos.

Por ende, desde los años ’70 a la fecha varias de las plataformas se empezaron a resquebrajar y romper más rápido. 8 plataformas de la Península Antártica han desaparecido enteramente, y otras están a espera de turno. Larsen A, al Este de la Península, colapsó en 1995, Larsen B en 2002, y ahora Larsen C está perdiendo bloques de 350 metros de espesor vertical y a veces casi 6000 km2 de superficie. Con 4 de esos icebergs cubrís Tucumán.

De las 74 grandes plataformas en el perímetro continental, el 90% está en demolición. Una de ellas, la gigantesca Pine Street Island, está perdiendo 50 metros de grosor por año desde abajo. Vistas desde arriba, se ve cómo las plataformas se resquebrajan, forman líneas de fractura paralelas a sus frentes marítimos, pero -esto es lo nuevo y alarmante- a decenas de kilómetros hielo adentro. ¿Y luego, qué? Se parten, se desprenden y se alejan flotando.

Las 74 plataformas flotantes que rodean la Antártida todavía fungen como mejor pueden de “corchos” o «diques» de los ríos glaciarios que fluyen detrás de ellas. Esta fluencia ocurre siempre en forma más o menos radial, desde el Polo Sur Geográfico hacia el mar. Pero esos ríos habitualmente lentos hoy se ven a su vez acelerados por el recalentamiento reciente y un poco insólito del aire antártico. Entonces sucede que cuando las plataformas se caen al agua y quedan trituradas a grado témpano, el río de hielo fósil que estaba contenido atrás “se descorcha” y acelera su flujo desde el centro de la Antártida hacia el mar. El sistema está en desequilibrio.

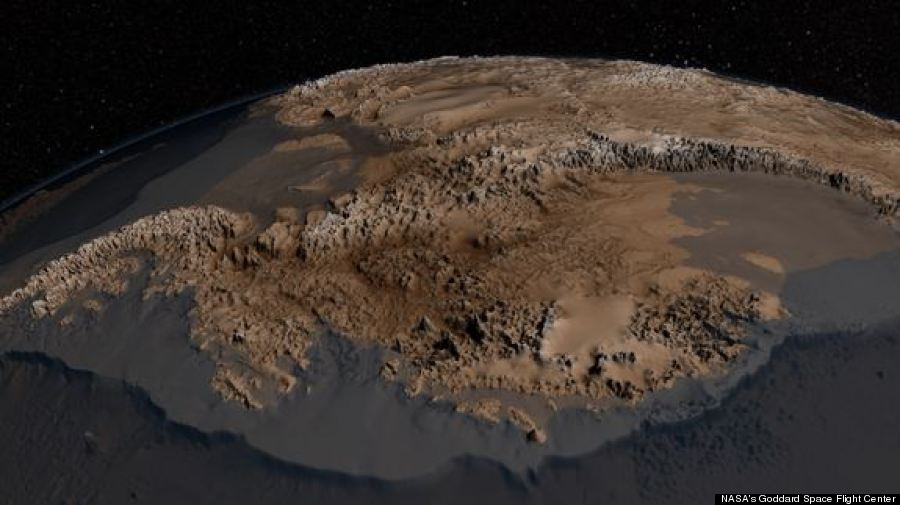

La Antártida Occidental, hacia el Oeste de la Península y los Antartandes, es la más socavada en materia de plataformas flotantes: tiene las décadas contadas. Es posible que desde 2050 empiece a caer masivamente al mar. El Oeste Antártico, que hoy todavía parece continente, se mostrará como lo que es: un archipiélago. El Este, a caballo de un bloque continental continuo, un verdadero altiplano, aguantará más tiempo. ¿Cuánto? Incógnita.

¿Y cómo influye todo esto en la navegación? El Mar Antártico se llena cada vez más de témpanos tabulares gigantes y otros más chicos, que el invierno suelda entre sí formando una masa impenetrable y cerrada. Lectores, bienvenidos a la banquisa austral, cada vez mayor porque estamos perdiendo su raíz, los glaciares antárticos. Eran inmensos, hoy lo son menos, parecen mucho más veloces que hace 10 y hace 20 años, y definitivamente, no son eternos.

Por otra parte, el mar superficial despejado está más caliente que en la pre-guerra, y eso provoca evaporación. Se forman centros de baja presión, y con ellos tormentas otoñales e invernales cada vez peores: ya empiezan a pisar los peldaños inferiores de la exclusiva escala Saffir Simpson, reservada antes a la realeza de las tempestades: los huracanes tropicales del Golfo de México. Eso lo pudo experimentar en casco propio nuestro barquito oceanográfico del CONICET, el ARA Puerto Deseado, en un evento otoñal que debe haber arañado el grado 3 de esa escala y que casi lo parte en pedazos el 17 de mayo de 2008. Con más y más brutales tormentas, las nevadas en el altiplano antártico, centro de recarga de hielo del sistema, hoy son más copiosas y frecuentes. El continente se está volviendo menos desértico, menos… continental.

Aislados térmicamente del aire y el sol por la nieve fresca y porosa que les cae encima de modo cada vez más copioso, los bloques soldados de la caótica banquisa se siguen fundiendo en verano, pero menos. Tienen encima un blindaje térmico de nieve fresca que los protege del calor: como es porosa, forma un excelente aislante térmico. De modo que la paradoja es que debido al calor, la banquisa retrocede menos en verano. Y en invierno, va corriendo sus límites cada vez más hacia el Norte, es decir hacia mar adentro, conquistando aguas antes libres de témpanos en los 360 grados del compás.

Cuanto más se recalienta el mundo, más crece la superficie de hielo antártico a flote y más peligrosa se vuelve la navegación en zona. Los «climate change doubters», con el presidente Donald Trump a la cabeza, no entienden esta aparente contradicción. Tienen el crédito de no adolecer de pensamiento científico, informado o complejo.

¿Y cómo andan las cosas en el otro extremo del mundo? Al revés. La banquisa ártica, que es sólo una delgada costra de hielo flotante de 2 o 3 metros promedio, está simplemente desapareciendo. En 2060 probablemente el Océano Ártico sea totalmente azul todo el verano. Chau hielo, chau a las poblaciones de osos polares, de focas de anillo, focas de barba, focas encapuchadas, y chau sobre todo a los esquimales polares, esos tuaregs del hielo flotante, los últimos humanos de vida totalmente anarquista que quedaban en nuestro planeta.

La Antártida real, la geológica, consta de un enorme altiplano oriental rocoso, y de un archipiélago oriental. El conjunto está oculto por hielo fósil de hasta 3 km. de espesor.

Pero en los ’70 aparecieron “upwellings”, corrientes submarinas ascendentes relativamente cálidas (3º C, o por ahí) que socavan las plataformas (no todas, y tampoco en la misma medida). Lo alarmante es que lo hacen desde abajo, fundiendo y desamarrando los puntos de anclaje de las plataformas en la roca. Esas emergencias borbollantes de agua licúan el hielo y forman cavernas que penetran bajo cada plataforma como túneles, hasta decenas de kilómetros, siempre en dirección Sur, es decir hacia el Polo Sur Geográfico. Miradas en términos de supervivencia humana, los upwellings son letalmente fríos. Sin embargo, están más de un grado más calientes que el agua marina superficial circumpolar, mayormente a -1,9º C, el punto de congelamiento por su salinidad. Ese grado de diferencia desata la fusión.

¿Por qué estos “upwellings” empezaron a comerse las plataformas en los ’70, cuando las mediciones de casi todo el siglo XX no evidenciaban nada de esto? La de los ’70 parece haber sido la década en que los efectos del cambio climático antropogénico se dispararon haciendo sinergia, reforzándose unos a otros. El mundo empezó a cambiar.

La termodinámica dice que el calor fluye desde el punto caliente al frío, y las lejanas masas continentales que rodean a la Antártida hacia el Norte (Sudamérica, Sudáfrica, la India, Oceanía) emiten vientos relativamente cálidos hacia el continente blanco. Estos evaporan agua superficial y al parecer esto es lo que provoca esos upwellings de agua profunda, que acuden fluyendo por cañones submarinos desde el Norte (todo el resto del planeta aquí está al Norte). La temperatura de los upwellings podrá parecer baja, pero la masa de agua involucrada en este ataque desde abajo no lo es, y por lo tanto tampoco la cantidad de calor que traen. Equivale a la suma de unas 100 centrales nucleares de 1000 MW eléctricos cada una. Y las plataformas más atacadas son las de la Península Antártica Oriental, y las de la Antártida Occidental, la que se tiende hacia el Oeste de la misma y de los Andes Transartárticos.

Por ende, desde los años ’70 a la fecha varias de las plataformas se empezaron a resquebrajar y romper más rápido. 8 plataformas de la Península Antártica han desaparecido enteramente, y otras están a espera de turno. Larsen A, al Este de la Península, colapsó en 1995, Larsen B en 2002, y ahora Larsen C está perdiendo bloques de 350 metros de espesor vertical y a veces casi 6000 km2 de superficie. Con 4 de esos icebergs cubrís Tucumán.

De las 74 grandes plataformas en el perímetro continental, el 90% está en demolición. Una de ellas, la gigantesca Pine Street Island, está perdiendo 50 metros de grosor por año desde abajo. Vistas desde arriba, se ve cómo las plataformas se resquebrajan, forman líneas de fractura paralelas a sus frentes marítimos, pero -esto es lo nuevo y alarmante- a decenas de kilómetros hielo adentro. ¿Y luego, qué? Se parten, se desprenden y se alejan flotando.

Las 74 plataformas flotantes que rodean la Antártida todavía fungen como mejor pueden de “corchos” o «diques» de los ríos glaciarios que fluyen detrás de ellas. Esta fluencia ocurre siempre en forma más o menos radial, desde el Polo Sur Geográfico hacia el mar. Pero esos ríos habitualmente lentos hoy se ven a su vez acelerados por el recalentamiento reciente y un poco insólito del aire antártico. Entonces sucede que cuando las plataformas se caen al agua y quedan trituradas a grado témpano, el río de hielo fósil que estaba contenido atrás “se descorcha” y acelera su flujo desde el centro de la Antártida hacia el mar. El sistema está en desequilibrio.

La Antártida Occidental, hacia el Oeste de la Península y los Antartandes, es la más socavada en materia de plataformas flotantes: tiene las décadas contadas. Es posible que desde 2050 empiece a caer masivamente al mar. El Oeste Antártico, que hoy todavía parece continente, se mostrará como lo que es: un archipiélago. El Este, a caballo de un bloque continental continuo, un verdadero altiplano, aguantará más tiempo. ¿Cuánto? Incógnita.

¿Y cómo influye todo esto en la navegación? El Mar Antártico se llena cada vez más de témpanos tabulares gigantes y otros más chicos, que el invierno suelda entre sí formando una masa impenetrable y cerrada. Lectores, bienvenidos a la banquisa austral, cada vez mayor porque estamos perdiendo su raíz, los glaciares antárticos. Eran inmensos, hoy lo son menos, parecen mucho más veloces que hace 10 y hace 20 años, y definitivamente, no son eternos.

Por otra parte, el mar superficial despejado está más caliente que en la pre-guerra, y eso provoca evaporación. Se forman centros de baja presión, y con ellos tormentas otoñales e invernales cada vez peores: ya empiezan a pisar los peldaños inferiores de la exclusiva escala Saffir Simpson, reservada antes a la realeza de las tempestades: los huracanes tropicales del Golfo de México. Eso lo pudo experimentar en casco propio nuestro barquito oceanográfico del CONICET, el ARA Puerto Deseado, en un evento otoñal que debe haber arañado el grado 3 de esa escala y que casi lo parte en pedazos el 17 de mayo de 2008. Con más y más brutales tormentas, las nevadas en el altiplano antártico, centro de recarga de hielo del sistema, hoy son más copiosas y frecuentes. El continente se está volviendo menos desértico, menos… continental.

Aislados térmicamente del aire y el sol por la nieve fresca y porosa que les cae encima de modo cada vez más copioso, los bloques soldados de la caótica banquisa se siguen fundiendo en verano, pero menos. Tienen encima un blindaje térmico de nieve fresca que los protege del calor: como es porosa, forma un excelente aislante térmico. De modo que la paradoja es que debido al calor, la banquisa retrocede menos en verano. Y en invierno, va corriendo sus límites cada vez más hacia el Norte, es decir hacia mar adentro, conquistando aguas antes libres de témpanos en los 360 grados del compás.

Cuanto más se recalienta el mundo, más crece la superficie de hielo antártico a flote y más peligrosa se vuelve la navegación en zona. Los «climate change doubters», con el presidente Donald Trump a la cabeza, no entienden esta aparente contradicción. Tienen el crédito de no adolecer de pensamiento científico, informado o complejo.

¿Y cómo andan las cosas en el otro extremo del mundo? Al revés. La banquisa ártica, que es sólo una delgada costra de hielo flotante de 2 o 3 metros promedio, está simplemente desapareciendo. En 2060 probablemente el Océano Ártico sea totalmente azul todo el verano. Chau hielo, chau a las poblaciones de osos polares, de focas de anillo, focas de barba, focas encapuchadas, y chau sobre todo a los esquimales polares, esos tuaregs del hielo flotante, los últimos humanos de vida totalmente anarquista que quedaban en nuestro planeta.

En primer plano, la Antártida Occidental, tal como se verá cuando las plataformas de hielo flotante que la ocultan desaparezcan del todo. Atrás, el Altiplano Oriental, cuya cubierta glacial resistirá más por estar fuera del agua. Abajo, la plataforma continental antártica.

¿En qué nos toca esto como argentinos? Navegar por el Mar Antártico se está poniendo cada vez más difícil. Hay que pensar en barcos enormes y con plantas diésel-eléctricas mucho más potentes que las del Irízar, que rinden 27.000 HP. Más bien convendrían los 60.000 HP de un rompehielos yanqui de los años ’70 como el USCG Healy, o el Polar Star. Y es que aparte de dar propulsión estos motores tendrán que rendir suficientes megavatios/hora para operar sensores muy potentes. O armas muy potentes.

Acertó, quiero capacidades duales, de uso civil y militar. ¿Lo sorprendí?

Un barco oceanográfico es únicamente un pesquero «on steroids», con demasiados científicos, demasiadas hélices (las de “stationkeeping”) y demasiados sensores a bordo. La crema de los pesqueros actuales son los barcos atuneros. Habitualmente traen helicóptero para localizar cardúmenes desde el aire, y unos ecosondas multihaz complejísimos para localizar cardúmenes. Casi todo barco oceanográfico es un pesquero científicamente sobreequipado. Si además es polar, tiene doble casco reforzado y puede cortar hielo «de pasada», a baja velocidad. ¿Pero eso lo hace dual?

En la práctica, sí. Se trate de una nave polar o de un rompehielos puro y duro, un barco dotado de ecosondas y de sensores de sísmica del fondo puede “ver” a través del “canal SOFAR”. Ésta es una picnoclina, o límite vertical de salinidad (y en este caso, también de temperatura) del agua. Penetrando hacia abajo la capa límite del canal SOFAR, el mar se pone inmediatamente a 2 o 3º Celsius, cifras que no varían hasta el fondo, sin importar cuán lejos esté.

Este límite, del que se habla casi siempre en las películas de guerra submarina, actúa como un espejo frente al sonido. Refleja parcialmente los ecos de un sonar común. Estos pueden ir rebotando entre el plano inferior de los 2º y la superficie, que funciona como otro espejo sónico. Una señal de sonido puede viajar así a distancias horizontales de miles de kilómetros sin perder potencia. Bajo este escudo puede esconderse fácilmente un submarino incluso en fondos someros, si está a latitudes altas, donde el límite inferior del canal SOFAR está no a 600 metros, como en los trópicos, sino muy cerca de la superficie.

Así, cuando sucedió la Guerra de las Malvinas, el submarino ARA San Luis logró sobrevivir días pegado a fondos de plataforma continental, raramente más profundos que 150 metros, amparado bajo la picnoclina que en esa zona y en esta temporada está a pocas decenas de metros de la superficie. El San Luis había incurrido en el atrevimiento de emboscar dos veces a los destructores y fragatas de la Task Force, a los que disparó torpedos Telefunken alemanes que, para suerte de los ingleses, estaban fallados.

Arriba, enterados del asunto, cada vez que localizaban algún objeto sólido grandote moviéndose en las profundidades, los destructores de Su Graciosa Majestad reventaban el mar a bombazos: al San Luis le surtieron más de 200 cargas de profundidad, según el analista de seguridad Sebastien Roblin de la revista estadounidense de estrategia The National Interest (27 de Noviembre de 2016). Pero los Brits tiraban a ciegas: no lo encontraron nunca. Mal año para ser ballena, 1982, sin embargo.

Un rompehielos morrocotudo generalmente trae, de yapa dos “helos” en hangar. Nada prohíbe que estos tengan boyas-sonar flotantes, o que puedan desplegar sonares de inmersión profunda, capaces de indagar “de visu” qué hay o qué no hay bajo el canal SOFAR.

Tales helos son buenos caza submarinos, llegado el caso. Y el barco puede llevar unos infantes de marina armados a guerra y con medios de desembarco subrepticio, como es habitual en las naves oceanográficas inglesas, por lo que pinte. Nada en el Tratado Antártico de 1958 lo impide. La ciencia es así.

Un poco de economía política antártica

Todo esto puede parecer un gasto innecesario, desde una mirada neoconservadora. Sin embargo, los rompehielos son maquinitas que facturan. Los rescates, incluso como el parcialmente fallido del Magdalena Oldendorff, pagan plata, aunque no se hable mucho de ello. Episodios de estos, veremos más y más. Con la banquisa cada vez mayor e impredecible, resultan más trabajoso acercarse a los únicos desembarcos practicables sobre roca continental, que por ahora vienen a ser los de la Península Antártica.

La Península es geográficamente única en todo sentido: concentra todo el show de fauna costera y atrae por ende cada vez más turismo antártico. Y resulta que nosotros y Chile somos los países más cercanos a la misma. Legalmente no podemos tener la boletería, ¿pero y qué tal el quiosco?

Los turistas vienen en naves suntuosas como hoteles de 5 estrellas, pero necesitarán más logística de reaprovisionamiento, y hasta quién se lleve la basura que generan. Además, tendrán accidentes (está en su naturaleza), o los tendrán sus barcos: los cruceros que uno ve no impresionan por su fortaleza, y es simple estadística: habrá que sacarlos de apuros cada vez con más frecuencia. Con otro super-rompehielos, helos de evacuación y 60.000 HP en hélices, podemos ser el Carrefour, MANLIBA, el Automóvil Club y el SAME de la zona. Por plata.

Pero, además, mientras hacemos todo eso, estudiamos minuciosamente los fondos. Tratamos de entenderlos. Nos hacemos oceanógrafos de fuste y fama, las estrellas de los congresos mundiales. Y vemos, de paso, en qué andan los 9 submarinos nucleares ingleses. Y mostramos a la Armada en zona, trabajando y asistiendo al viajero, abnegada y sonriente, dueña de casa en los hechos. Eso en una zona llena de reclamos de soberanía cruzados. Sí, lo que propongo es totalmente incompatible con nuestra política interna y externa actual, pero cada vez menos gente cree que la misma sea muy sostenible en el tiempo. En algún momento nos veremos obligados a intentar ser de nuevo un país, no sólo un lugar.

Sobre la motorización de nuestra flota polar, elijo nuclear. Ninguna otra. El Tratado Antártico no nos juega en contra. Le da el anatema a las armas, las explosiones nucleares y al reprocesamiento de combustible quemado en la zona. Pero en materia de propulsión, la permite, blanco sobre negro, sin grises, porque no la prohíbe expresamente.

Pensar primero una solución diésel-eléctrica es una idea precautoria que no funcionará jamás. A las grandes potencias no les hará mayor gracia que la Argentina vuelva a ser activa en esa zona, así sea en labor científica y cumpliendo misiones humanitarias. Pero puestos a balancear adversidades, su hostilidad ante una pequeña flota polar nuclear argentina siempre será menor que la del hielo.

La idea se autodefiende hasta ecológicamente. Un par de centralitas tipo Otto Hahn, es decir parecidas al CAREM pero re-navalizadas, evitarían la tremenda emisión de partículas de hollín llenas de hidrocarburos cíclicos persistentes (HAPs) que producen los motores diésel. Los HAPs son cancerígenos que se incorporan fácilmente y concentran en las cadenas alimenticias. Pueden durar décadas.

Por lo demás, es una imbecilidad no usar los motores más potentes del mundo en una banquisa cada vez más intratable, como la Antártica. Sobre todo con el Polo Norte lleno de rompehielos nucleares rusos que van y vienen a través de hielos mucho más finos. Aquí los ecologistas nos preguntarán, horrorizados, ¿y si se hunde nuestro rompehielos nuclear?

Respuesta posible: ¿Y si se hunde alguno de los 12 rompehielos marinos, fluviales y mercantes polares atómicos rusos? ¿Y si se hunden los 12 portaaviones nucleares estadounidenses, los 2 británicos, y el francés, o el chino, o el indio? ¿Y qué decir de los 167 submarinos nucleares que navegaron o navegan por las armadas estadounidense, francesa, británica, china y rusa? Son todas naves militares, en muchos casos dotadas de armas de destrucción masiva. Son objetos inmensamente amenazantes. Y como tales, están inherentemente expuestos a ser atacados y hundidos. No son barcos civiles y científicos con capacidades duales.

¿Y cuántas de tales naves de guerra y de cuántos países -ahora hablo por los submarinos nucleares- anduvieron o andan sin pedir permiso por zonas del Océano Antártico que en nuestra cartografía nueva (y también en la anterior) figuran como argentinas?

Sería legal de toda legalidad y económicamente conveniente tener un super-Irízar atómico. Y además un barco polar con capacidades científicas parecidas al del hermosísimo «Sir Richard Attenborough», pero con un doble casco de mayor grosor. Y que ambos tengan propulsión nuclear, como para ganarle la carrera científica a la nave británica en autonomía y poder operar todo el año.

Son cosas a pensar, discusiones a iniciar. No resistiremos mucho tiempo este combo globalitario de endeudamiento, desindustrialización y dumping social sin implotar como estado, al estilo 2001. Quiero creer que antes haremos algún profundo giro proteccionista, para salvar lo salvable. El mundo industrializado ya lo inició y está en plena guerra comercial. Estas ideas navales son para entonces. Plantearlas hoy es simplemente iniciar la batalla cultural, cuando toda otra batalla política parece perdida. Es argentinismo en las catacumbas.

Podremos, quizás, hacer algo así cuando Argentina haya decidido recobrar su capacidad industrial y militar. Ésta podría ser el pivot de esa decisión. Sería un modo de resucitar nuestra otrora enorme industria naval, y llevarla mucho más lejos de lo que nos hemos atrevido. A nadie se le escapa que el paso siguiente para un país que logra subir a un barco de superficie una centralita nuclear propia son los submarinos nucleares. Puede tomar décadas: a los brasileños les llevó casi cuatro. Puede no suceder en absoluto. No aspiro a verlo.

¿Por qué yo empezaría a reconstruir nuestra devastada industria naval con barcos científicos de propulsión nuclear? Sencillo: porque generan menos oposición que naves puramente militares y son exportables, si no los barcos, al menos sus servicios. Y la demanda de los mismos subirá al compás del cambio climático. Como solía repetir Clinton en campaña para aplastar a Bush: «It’s the economy, stupid!».

Nuestra historia con COPLA, la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, que contamos en las primeras partes de este artículo, muestra que desde las fragatas “Hércules” y “25 de Mayo” del almirante William Brown, los barcos oceanográficos son el tipo de nave que nos ha conseguido más derechos marítimos, y sin disparar un cañonazo. ¿A la luz de los hechos, alguien puede discutirlo?

Antes de pelearse o negociar con otros reclamantes por lo que pueda haber o no en nuestros nuevos fondos abisales, ¿no sería mejor que lo evaluemos por medios propios? ¿Y que tengamos algunos secretos a guardar? Nuestra cancillería actual, de nuevo a los besos con Whitehall, propone la exploración científica conjunta de la Antártida.

Qué inmensa idiotez. Si el Reino Unido encontrara nódulos de cobalto, o de platino, o simple petróleo en los 1,78 millones de km2 de fondos marinos que nos acaba de otorgar CONVEMAR, y ese hallazgo ocurriera en una de las tantas zonas superpuestas con reclamos ingleses, y por las que habrá que negociar… ¿serán tan generosos los Brits como para informarnos?

Algunos que atrasan décadas creen que el poder sólo surge de la boca de un fusil. Error: la información ES poder. En sí misma.

En primer plano, la Antártida Occidental, tal como se verá cuando las plataformas de hielo flotante que la ocultan desaparezcan del todo. Atrás, el Altiplano Oriental, cuya cubierta glacial resistirá más por estar fuera del agua. Abajo, la plataforma continental antártica.

¿En qué nos toca esto como argentinos? Navegar por el Mar Antártico se está poniendo cada vez más difícil. Hay que pensar en barcos enormes y con plantas diésel-eléctricas mucho más potentes que las del Irízar, que rinden 27.000 HP. Más bien convendrían los 60.000 HP de un rompehielos yanqui de los años ’70 como el USCG Healy, o el Polar Star. Y es que aparte de dar propulsión estos motores tendrán que rendir suficientes megavatios/hora para operar sensores muy potentes. O armas muy potentes.

Acertó, quiero capacidades duales, de uso civil y militar. ¿Lo sorprendí?

Un barco oceanográfico es únicamente un pesquero «on steroids», con demasiados científicos, demasiadas hélices (las de “stationkeeping”) y demasiados sensores a bordo. La crema de los pesqueros actuales son los barcos atuneros. Habitualmente traen helicóptero para localizar cardúmenes desde el aire, y unos ecosondas multihaz complejísimos para localizar cardúmenes. Casi todo barco oceanográfico es un pesquero científicamente sobreequipado. Si además es polar, tiene doble casco reforzado y puede cortar hielo «de pasada», a baja velocidad. ¿Pero eso lo hace dual?

En la práctica, sí. Se trate de una nave polar o de un rompehielos puro y duro, un barco dotado de ecosondas y de sensores de sísmica del fondo puede “ver” a través del “canal SOFAR”. Ésta es una picnoclina, o límite vertical de salinidad (y en este caso, también de temperatura) del agua. Penetrando hacia abajo la capa límite del canal SOFAR, el mar se pone inmediatamente a 2 o 3º Celsius, cifras que no varían hasta el fondo, sin importar cuán lejos esté.

Este límite, del que se habla casi siempre en las películas de guerra submarina, actúa como un espejo frente al sonido. Refleja parcialmente los ecos de un sonar común. Estos pueden ir rebotando entre el plano inferior de los 2º y la superficie, que funciona como otro espejo sónico. Una señal de sonido puede viajar así a distancias horizontales de miles de kilómetros sin perder potencia. Bajo este escudo puede esconderse fácilmente un submarino incluso en fondos someros, si está a latitudes altas, donde el límite inferior del canal SOFAR está no a 600 metros, como en los trópicos, sino muy cerca de la superficie.

Así, cuando sucedió la Guerra de las Malvinas, el submarino ARA San Luis logró sobrevivir días pegado a fondos de plataforma continental, raramente más profundos que 150 metros, amparado bajo la picnoclina que en esa zona y en esta temporada está a pocas decenas de metros de la superficie. El San Luis había incurrido en el atrevimiento de emboscar dos veces a los destructores y fragatas de la Task Force, a los que disparó torpedos Telefunken alemanes que, para suerte de los ingleses, estaban fallados.

Arriba, enterados del asunto, cada vez que localizaban algún objeto sólido grandote moviéndose en las profundidades, los destructores de Su Graciosa Majestad reventaban el mar a bombazos: al San Luis le surtieron más de 200 cargas de profundidad, según el analista de seguridad Sebastien Roblin de la revista estadounidense de estrategia The National Interest (27 de Noviembre de 2016). Pero los Brits tiraban a ciegas: no lo encontraron nunca. Mal año para ser ballena, 1982, sin embargo.

Un rompehielos morrocotudo generalmente trae, de yapa dos “helos” en hangar. Nada prohíbe que estos tengan boyas-sonar flotantes, o que puedan desplegar sonares de inmersión profunda, capaces de indagar “de visu” qué hay o qué no hay bajo el canal SOFAR.

Tales helos son buenos caza submarinos, llegado el caso. Y el barco puede llevar unos infantes de marina armados a guerra y con medios de desembarco subrepticio, como es habitual en las naves oceanográficas inglesas, por lo que pinte. Nada en el Tratado Antártico de 1958 lo impide. La ciencia es así.

Un poco de economía política antártica

Todo esto puede parecer un gasto innecesario, desde una mirada neoconservadora. Sin embargo, los rompehielos son maquinitas que facturan. Los rescates, incluso como el parcialmente fallido del Magdalena Oldendorff, pagan plata, aunque no se hable mucho de ello. Episodios de estos, veremos más y más. Con la banquisa cada vez mayor e impredecible, resultan más trabajoso acercarse a los únicos desembarcos practicables sobre roca continental, que por ahora vienen a ser los de la Península Antártica.

La Península es geográficamente única en todo sentido: concentra todo el show de fauna costera y atrae por ende cada vez más turismo antártico. Y resulta que nosotros y Chile somos los países más cercanos a la misma. Legalmente no podemos tener la boletería, ¿pero y qué tal el quiosco?

Los turistas vienen en naves suntuosas como hoteles de 5 estrellas, pero necesitarán más logística de reaprovisionamiento, y hasta quién se lleve la basura que generan. Además, tendrán accidentes (está en su naturaleza), o los tendrán sus barcos: los cruceros que uno ve no impresionan por su fortaleza, y es simple estadística: habrá que sacarlos de apuros cada vez con más frecuencia. Con otro super-rompehielos, helos de evacuación y 60.000 HP en hélices, podemos ser el Carrefour, MANLIBA, el Automóvil Club y el SAME de la zona. Por plata.

Pero, además, mientras hacemos todo eso, estudiamos minuciosamente los fondos. Tratamos de entenderlos. Nos hacemos oceanógrafos de fuste y fama, las estrellas de los congresos mundiales. Y vemos, de paso, en qué andan los 9 submarinos nucleares ingleses. Y mostramos a la Armada en zona, trabajando y asistiendo al viajero, abnegada y sonriente, dueña de casa en los hechos. Eso en una zona llena de reclamos de soberanía cruzados. Sí, lo que propongo es totalmente incompatible con nuestra política interna y externa actual, pero cada vez menos gente cree que la misma sea muy sostenible en el tiempo. En algún momento nos veremos obligados a intentar ser de nuevo un país, no sólo un lugar.

Sobre la motorización de nuestra flota polar, elijo nuclear. Ninguna otra. El Tratado Antártico no nos juega en contra. Le da el anatema a las armas, las explosiones nucleares y al reprocesamiento de combustible quemado en la zona. Pero en materia de propulsión, la permite, blanco sobre negro, sin grises, porque no la prohíbe expresamente.

Pensar primero una solución diésel-eléctrica es una idea precautoria que no funcionará jamás. A las grandes potencias no les hará mayor gracia que la Argentina vuelva a ser activa en esa zona, así sea en labor científica y cumpliendo misiones humanitarias. Pero puestos a balancear adversidades, su hostilidad ante una pequeña flota polar nuclear argentina siempre será menor que la del hielo.

La idea se autodefiende hasta ecológicamente. Un par de centralitas tipo Otto Hahn, es decir parecidas al CAREM pero re-navalizadas, evitarían la tremenda emisión de partículas de hollín llenas de hidrocarburos cíclicos persistentes (HAPs) que producen los motores diésel. Los HAPs son cancerígenos que se incorporan fácilmente y concentran en las cadenas alimenticias. Pueden durar décadas.

Por lo demás, es una imbecilidad no usar los motores más potentes del mundo en una banquisa cada vez más intratable, como la Antártica. Sobre todo con el Polo Norte lleno de rompehielos nucleares rusos que van y vienen a través de hielos mucho más finos. Aquí los ecologistas nos preguntarán, horrorizados, ¿y si se hunde nuestro rompehielos nuclear?

Respuesta posible: ¿Y si se hunde alguno de los 12 rompehielos marinos, fluviales y mercantes polares atómicos rusos? ¿Y si se hunden los 12 portaaviones nucleares estadounidenses, los 2 británicos, y el francés, o el chino, o el indio? ¿Y qué decir de los 167 submarinos nucleares que navegaron o navegan por las armadas estadounidense, francesa, británica, china y rusa? Son todas naves militares, en muchos casos dotadas de armas de destrucción masiva. Son objetos inmensamente amenazantes. Y como tales, están inherentemente expuestos a ser atacados y hundidos. No son barcos civiles y científicos con capacidades duales.

¿Y cuántas de tales naves de guerra y de cuántos países -ahora hablo por los submarinos nucleares- anduvieron o andan sin pedir permiso por zonas del Océano Antártico que en nuestra cartografía nueva (y también en la anterior) figuran como argentinas?

Sería legal de toda legalidad y económicamente conveniente tener un super-Irízar atómico. Y además un barco polar con capacidades científicas parecidas al del hermosísimo «Sir Richard Attenborough», pero con un doble casco de mayor grosor. Y que ambos tengan propulsión nuclear, como para ganarle la carrera científica a la nave británica en autonomía y poder operar todo el año.

Son cosas a pensar, discusiones a iniciar. No resistiremos mucho tiempo este combo globalitario de endeudamiento, desindustrialización y dumping social sin implotar como estado, al estilo 2001. Quiero creer que antes haremos algún profundo giro proteccionista, para salvar lo salvable. El mundo industrializado ya lo inició y está en plena guerra comercial. Estas ideas navales son para entonces. Plantearlas hoy es simplemente iniciar la batalla cultural, cuando toda otra batalla política parece perdida. Es argentinismo en las catacumbas.

Podremos, quizás, hacer algo así cuando Argentina haya decidido recobrar su capacidad industrial y militar. Ésta podría ser el pivot de esa decisión. Sería un modo de resucitar nuestra otrora enorme industria naval, y llevarla mucho más lejos de lo que nos hemos atrevido. A nadie se le escapa que el paso siguiente para un país que logra subir a un barco de superficie una centralita nuclear propia son los submarinos nucleares. Puede tomar décadas: a los brasileños les llevó casi cuatro. Puede no suceder en absoluto. No aspiro a verlo.

¿Por qué yo empezaría a reconstruir nuestra devastada industria naval con barcos científicos de propulsión nuclear? Sencillo: porque generan menos oposición que naves puramente militares y son exportables, si no los barcos, al menos sus servicios. Y la demanda de los mismos subirá al compás del cambio climático. Como solía repetir Clinton en campaña para aplastar a Bush: «It’s the economy, stupid!».

Nuestra historia con COPLA, la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, que contamos en las primeras partes de este artículo, muestra que desde las fragatas “Hércules” y “25 de Mayo” del almirante William Brown, los barcos oceanográficos son el tipo de nave que nos ha conseguido más derechos marítimos, y sin disparar un cañonazo. ¿A la luz de los hechos, alguien puede discutirlo?

Antes de pelearse o negociar con otros reclamantes por lo que pueda haber o no en nuestros nuevos fondos abisales, ¿no sería mejor que lo evaluemos por medios propios? ¿Y que tengamos algunos secretos a guardar? Nuestra cancillería actual, de nuevo a los besos con Whitehall, propone la exploración científica conjunta de la Antártida.

Qué inmensa idiotez. Si el Reino Unido encontrara nódulos de cobalto, o de platino, o simple petróleo en los 1,78 millones de km2 de fondos marinos que nos acaba de otorgar CONVEMAR, y ese hallazgo ocurriera en una de las tantas zonas superpuestas con reclamos ingleses, y por las que habrá que negociar… ¿serán tan generosos los Brits como para informarnos?

Algunos que atrasan décadas creen que el poder sólo surge de la boca de un fusil. Error: la información ES poder. En sí misma.

Daniel E. Arias