En septiembre pasado, un grupo de empresarios y funcionarios brasileños llegó al pueblo pesquero peruano de Chancay. El atractivo: un megapuerto que construye China con la promesa de brindar una rápida ruta comercial de América del Sur con Asia.

El puerto de aguas profundas de unos 3500 millones de dólares, que operará a fines de este año, dará a China el control de una puerta de entrada clave a la región rica en recursos, donde durante diez años ha destronado a Estados Unidos en términos comerciales, devorando soja, maíz y cobre latinoamericanos.

La terminal será la primera controlada por Pekín en América del Sur, que recibirá grandes buques de carga que podrían dirigirse directamente a Asia, lo que supone un recorte de más de dos semanas para algunos exportadores.

Pekín y Lima esperan que Chancay sea un nuevo centro de exportación regional, tanto para la nación andina rica en cobre, como también para los agricultores del oeste de Brasil, cuyos cargamentos de soja viajan actualmente a través del Canal de Panamá o bordeando el Atlántico antes de dirigirse a China.

”El megapuerto de Chancay apunta a convertir al Perú en un hub comercial y portuario estratégico entre América del Sur y Asia”, dijo el ministro peruano de Comercio Exterior y Turismo, Juan Mathews Salazar, quien suele bromear diciendo que Chancay suena como Shanghái, el gigante puerto chino.

La obra es parte de la iniciativa “La Franja y la Ruta” que China lleva una década, y plantea un reto para Estados Unidos y Europa que buscan frenar el ascenso chino en América Latina. La fuerza comercial de Pekín le ha ayudado a ganar aliados e influencia en foros políticos, financieros y tecnológicos.

La primera fase de Chancay, controlada mayoritariamente por la empresa estatal china Cosco Shipping Ports, debería estar terminada en noviembre de 2024. Y el presidente chino, Xi Jinping, que se espera visite Perú ese mes para una cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), podría inaugurar el puerto, dijo una fuente diplomática en Lima.

”Es parte de la nueva Ruta de la Seda de China”, dijo Mario de las Casas, gerente de asuntos corporativos de Cosco Shipping, que tiene el 60% del puerto. El resto pertenece a la minera local Volcan, controlada por la firma global Glencore.

En el puerto de Chancay, cuya construcción 80 kilómetros al norte de Lima comenzó en 2018, el túnel de acceso tiene caracteres chinos blancos sobre un fondo rojo, mientras enormes rompeolas de concreto protegen seis kilómetros de muelle.

José Adriano da Silva, un empresario agrícola brasileño del estado de Acre que visitó el puerto, dijo que el proyecto acelerará el desarrollo regional en el oeste de Brasil y que conversaciones entre funcionarios peruanos y brasileños estaban en marcha para resolver los desafíos del transporte terrestre.

El gobierno de Perú planea una zona económica especial cerca del puerto y Cosco Shipping quiere construir un polo industrial cerca Chancay para procesar materias primas que podrían incluir granos y carne de Brasil antes de enviarla a Asia.

Silva y el embajador de Brasil en Perú, Clemente Baena Soares, dijeron que había planes de reuniones entre funcionarios de su país a principios de este año para resolver problemas logísticos, sanitarios y burocráticos, obstáculos para que los camiones brasileños puedan llegar más fácilmente al puerto.

”Es una oportunidad para que la producción de granos y carnes, especialmente de Rondonia, Acre, Mato Grosso y Amazonas, se vaya al Asia por el puerto de Chancay”, dijo Soares, quien también visitó Chancay en septiembre.

Los empresarios brasileños “están encantados de la posibilidad de no tener que usar el canal de Panamá para llevar sus mercancías al Asia”, afirmó el embajador.

El diplomático añadió que sería ahora necesario invertir en la actual carretera interoceánica que une el sur de Perú con Brasil, para mejorar rutas de transporte, mientras que un enlace ferroviario largamente discutido continua en fase de estudio.

”Sería importante arreglar algunas dificultades que hay en la frontera, dificultades burocráticas, de aduanas, de policía federal, básicamente temas de controles sanitarios, salud, todo el aparato burocrático en la frontera”, manifestó Soares.

China superó a Estados Unidos en el comercio en América del Sur y Central durante el gobierno del expresidente Donald Trump, a pesar de que su administración advirtió periódicamente a la región sobre los peligros de acercarse demasiado a Pekín.

Bajo el mandato de Joe Biden la brecha se amplió, a pesar de los esfuerzos de Washington para revertirla.

Los funcionarios estadounidenses ahora están adoptando una actitud diferente, argumentando que Estados Unidos ofrece a la región otras cosas más allá del comercio, incluida la inversión en industrias de alta tecnología.

”Creo que utilizar la métrica del comercio para evaluar la influencia de China no es una fórmula precisa”, dijo a Reuters en Buenos Aires Juan González, asesor de la Casa Blanca y director del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional. ”Confiamos en nuestra capacidad para competir con China”, afirmó, instando a los gobiernos regionales a garantizar que no haya “condiciones políticas” para el comercio con Pekín.

La embajada de China en Lima no respondió a las preguntas de Reuters.

Pekín dice que su comercio e inversión en América Latina son una fórmula win-win para ambas partes. Unos 150 países se han adherido a La Franja y La Ruta, incluidas 22 de la región.

El cambio en diez años es marcado.

Hace una década, Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre, comerciaba poco más con Estados Unidos que con China. Ahora, China tiene una ventaja de más de 10.000 millones de dólares en el comercio bilateral, según recientes datos anuales.

Esa tendencia se está manifestando en toda la región.

Reuters entrevistó a dos decenas de funcionarios, líderes empresariales y expertos en comercio, que junto con un análisis de diez años de datos comerciales revelan cómo China está consolidando su papel de socio comercial y de inversor clave en la región, desafiando un freno económica y las advertencias de Estados Unidos sobre la diplomacia de la trampa de la deuda.

Parte del cambio es pragmático. La China de rápido crecimiento necesita cobre y litio andino de América del Sur, junto con el maíz y soja de las llanuras de Argentina y Brasil. Y su ventaja comercial, de unos 100.000 millones de dólares frente a Estados Unidos en la región, es cada vez mayor, según datos anuales recientes, y aportan una influencia adicional.

En el último año Pekín ha mejorado sus relaciones con Uruguay y Colombia a “asociaciones estratégicas”, siendo esta última un importante aliado de Estados Unidos en la región.

Asimismo, el presidente Javier Milei, alguna vez muy crítico con China, ha suavizado su postura desde que asumió el cargo el mes pasado lo que refleja la importancia de Pekín para la economía afectada por la crisis.

China es el principal comprador de soja y carne vacuna de Argentina y tiene un swap de divisas de 18.000 millones de dólares con Argentina, una importante línea de crédito que el país con problemas de liquidez ha utilizado para pagar su deuda, incluso con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

”Lo último que nuestros queridos amigos argentinos necesitan en estos tiempos difíciles es perder el apoyo de un socio importante como China”, escribió el embajador chino en Colombia en la red sociales X tras la asunción de Milei.

Perú es un referente útil sobre China para la región. El comercio entre ambos países se duplicó en la última década a 33.000 millones de dólares el año pasado, impulsado por el cobre. Asimismo, China invirtió unos 24.000 millones de dólares en minas peruanas, la red eléctrica, el transporte y la energía hidroeléctrica durante el mismo período.

La exportación peruana a China creció un 9,3% entre enero y noviembre del 2023, según datos del gobierno, más rápido que el crecimiento del 5,3% de las ventas a Estados Unidos. Perú tiene un superávit comercial de 9413 millones de dólares con China y un déficit de 1300 millones de dólares con Estados Unidos.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se reunió con Xi de China en noviembre en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en San Francisco, y hablaron sobre el puerto de Chancay, que según ella dará un “impulso significativo al libre comercio y a las nuevas inversiones chinas”.

”China se está aprovechando de nuestra ausencia y eso es un problema real”, reconoció por su parte Eric Farnsworth, exasesor de la Casa Blanca y funcionario del Departamento de Estado, que ahora es un experto sobre la región en el Consejo de las Américas.

Farnsworth indicó que el puerto reforzó la poderosa posición de China en Perú y creó un “punto de influencia” en la región.

Dos diplomáticos regionales dijeron que también reflejaba una actitud más ambiciosa de China, a menudo respaldada por grandes bolsillos y muy lejos de una ola de inmigración que llegó a Perú hace dos siglos como trabajadores algodoneros o para establecer en el país “chifas”, establecimientos de comida china.

”Ahora vienen empresarios o banqueros, con grandes proyectos en el bolsillo”, dijo Juan Carlos Capuñay, ex embajador de Perú en China.

De todas maneras, el resultado general no ha sido de la manera en que China lo esperaba. El impulso de La Franja y La Ruta enfrentó retrocesos en Asia y Europa: Italia recientemente se retiró de la iniciativa, mientras fueron creciendo las deudas incobrables contraídas con China. En América Latina, proyectos desde Argentina hasta Venezuela enfrentan retrasos.

Diplomáticos y expertos en comercio han advertido que el puerto de Chancay sólo tendrá éxito si la infraestructura regional, como carreteras o ferrocarriles, mejoran para permitir que las mercancías lleguen allí, incluidos cereales de Brasil.

Actualmente existe un corredor vial poco transitado de unos 2600 kilómetros en cinco tramos, construidos hace más de una década, que une la costa del Pacífico por el sur de Perú hasta el estado brasileño de Acre.

”El problema hoy es la falta de conexiones regionales, que es muy complejo para el éxito del proyecto”, afirmó Fernando Reyes Matta, exembajadora de Chile en China. Sin embargo, la mayoría de los expertos dice que a pesar de los vientos en contra, el ascenso de China, especialmente en América del Sur, se estaba reforzando con la desesperada búsqueda regional de financiación y divisas.

Un alto diplomático europeo radicado en América del Sur dijo que hay en Perú una gran brecha en el financiamiento de infraestructura, lo que hacía difícil para Estados Unidos “forzar” a gobiernos locales a rechazar la inversión china.

Mientras tanto, el interés global había crecido sobre los recursos en la región como el litio, cobre y granos. ”América Latina se ha convertido en un nuevo campo de batalla por esos minerales entre Estados Unidos, Europa y China”, afirmó el diplomático.

Por Marco Aquino y Adam Jourdan

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/YU6OK6TJNRC3TG5L52N2LQUGK4.jpg 992w) Datos genéticos muestran la conexión entre la supervivencia y la migración

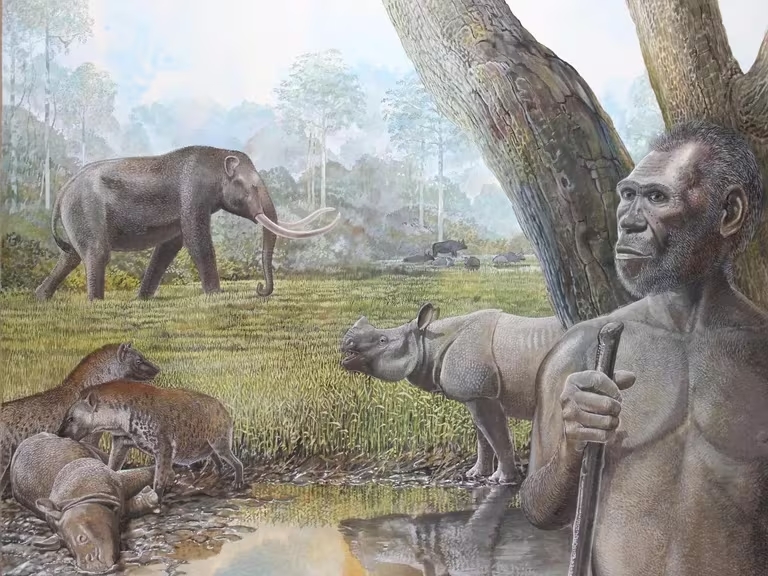

Datos genéticos muestran la conexión entre la supervivencia y la migración:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FBMAWGKRMFFQ7HBEQXNOCWLFL4.jpg 420w) Cómo la presión humana marcó el destino de las especies de megafauna

Cómo la presión humana marcó el destino de las especies de megafauna