Litio en Argentina: Así funciona la primera planta Latinoamericana que fabrica baterías y celdas.

— El Destape (@eldestapeweb) September 21, 2023

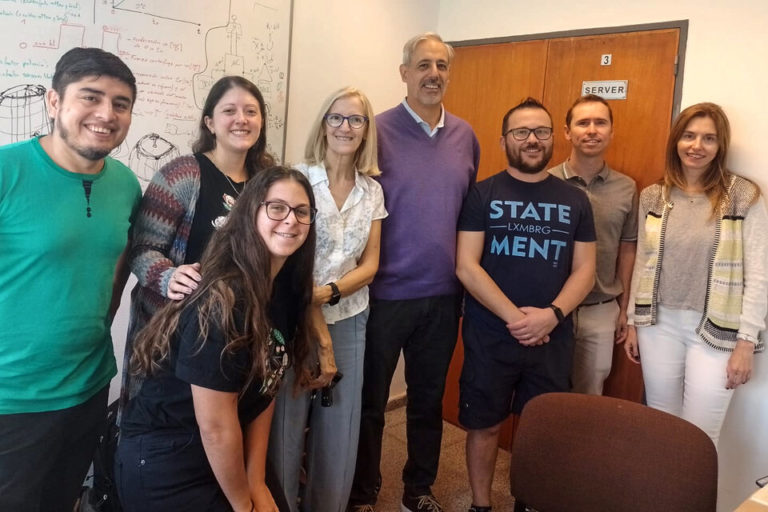

UniLib es una planta creada por la Universidad Nacional de La Plata en conjunto con Y-TEC, la empresa de tecnología de YPF y el CONICET. pic.twitter.com/f4wpiOvP8T

Asi funciona la primera planta creada en nuestro pais para la fabricacion de baterias de litio – Video

Financial Times entrevista a Eurnekian: «El billonario que respaldó a Milei, pero no la dolarización»

La Liga de la Ciencia entrevista a Alejandro Estévez: la reparación de Atucha II – Video

Atucha II, Neurociencia y Evento Nerdearla

Neuralink, la empresa de Musk, llama a voluntarios para probar sus implantes cerebrales

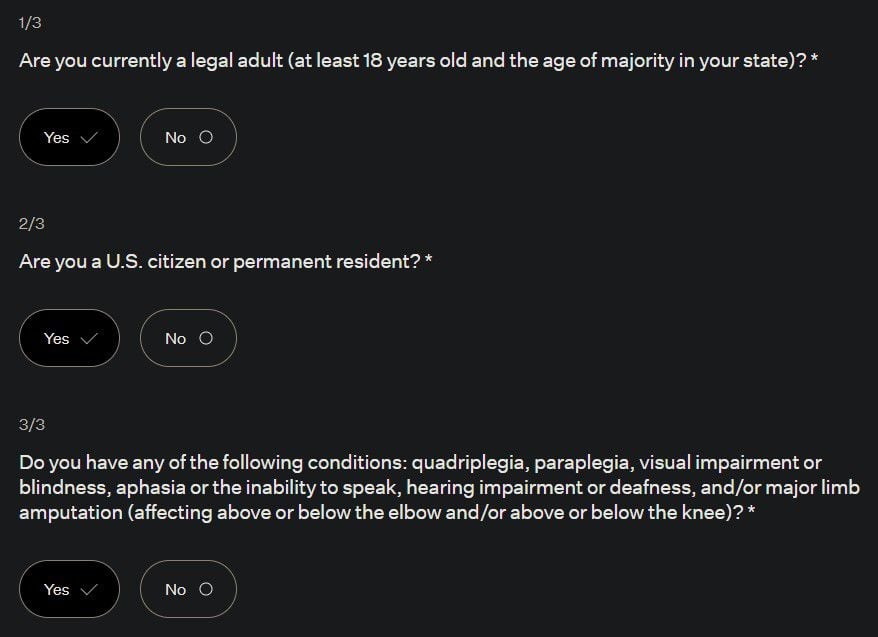

Los chips cerebrales de Neuralink entraron oficialmente en fase de pruebas en humanos y está buscando a pacientes para que formen parte de los primeros experimentos oficiales de esta tecnología que tiene como objetivo permitir el control de dispositivos externos solo con la mente.

La compañía de Elon Musk recibió los permisos previos de las autoridades competentes en Estados Unidos para iniciar con el proceso de selección de personas que cumplan los requisitos adecuados para que se les implante un chip y superen una serie de pruebas para evaluar su eficiencia en un entorno controlado.

Según el anuncio oficial de la empresa, el objetivo del estudio es “evaluar la seguridad de nuestro implante y robot cirujano, además de observar las funciones iniciales de nuestro chip cerebral para permitir a personas con parálisis el control de dispositivos con sus mentes”.

En general, los requisitos principales son tres: ser mayor de edad (al menos 18 años al momento de completar la solicitud), ser un residente permanente en Estados Unidos (no es lo mismo que ser un ciudadano estadounidense) y padecer algunas de las siguientes condiciones:

– Paraplejia.

– Impedimento visual o ceguera.

– Afasia, impedimento para hablar, escuchar o sordera.

– Amputación de un miembro importante (que afecte regiones por debajo o sobre la rodilla o el codo).

– Quienes padecen de otras condiciones médicas como la Esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y lesiones de la médula espinal también pueden postular y ser parte del estudio.

Luego, los pacientes deberán completar el formulario de consentimiento. En este documento se indicará cuáles serán las condiciones del tratamiento, la duración del proceso y se dará más detalles sobre la confidencialidad de la información.

“Si bien no hay ningún beneficio directo por participar en el Registro de Pacientes, el participante podrá beneficiarse en el futuro de las investigaciones que surjan y de la disponibilidad de cualquier producto comercial que pueda resultar de esa investigación”, se indica en el documento.

Los usuarios tendrán que enviar información personal como su nombre completo, firma, fecha de nacimiento, además de registros médicos previos como tomografías, pruebas de alcoholemia y drogas, información genética, proveedores de seguros médicos, entre otros que podrían ayudar a Neuralink a tener mayor conocimiento sobre el historial médico del paciente.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FXSSLH3ZGJEYRDXDERDAPPAHQQ.PNG)

La página web de la compañía también solicitará que se confirme que el paciente está realizando el registro por voluntad propia y se confirme la información brindada. A partir de ese momento, la solicitud puede ser aprobada o rechazada por Neuralink según considere adecuado para su estudio.

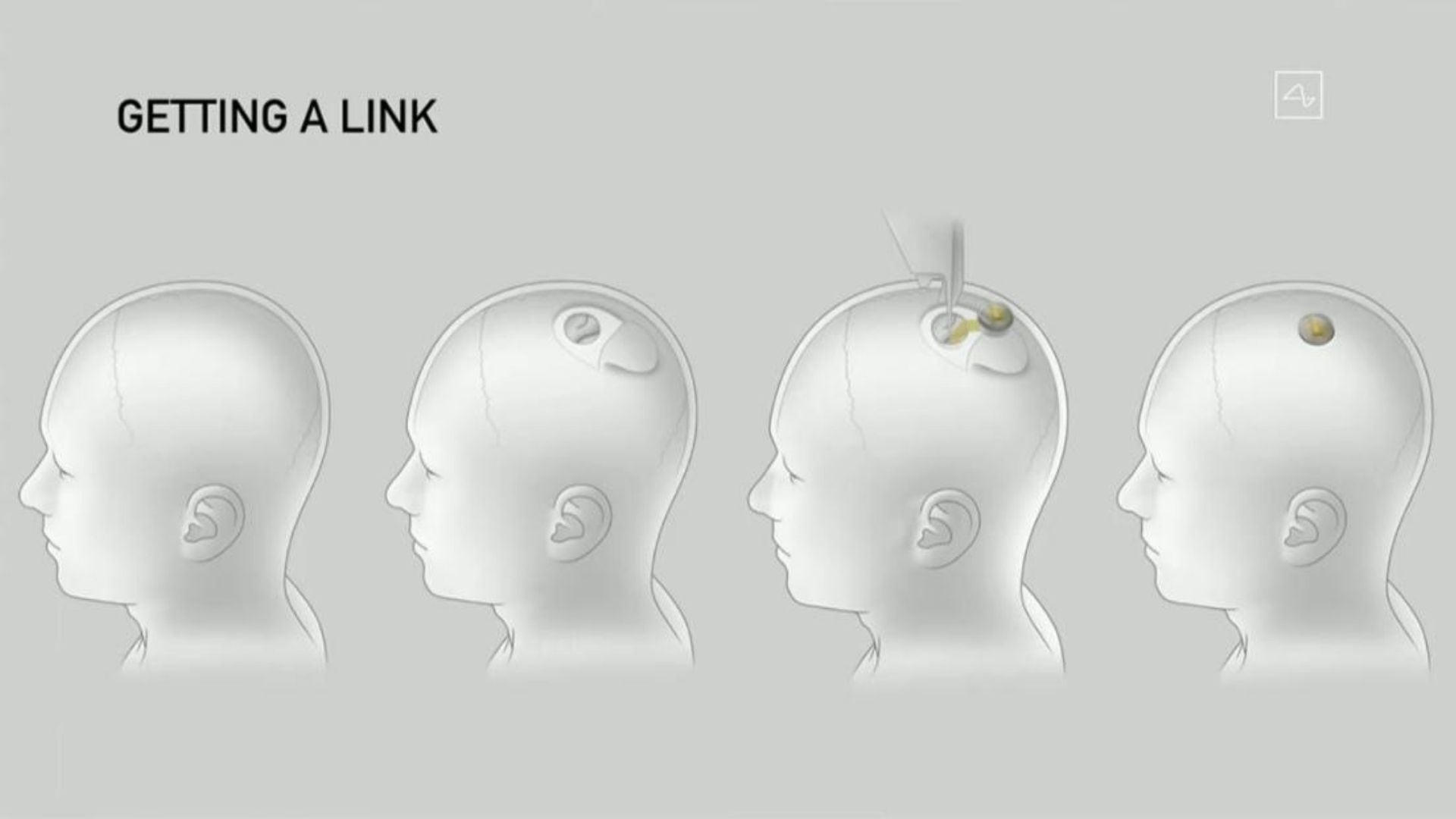

Neuralink estuvo desarrollando la tecnología para desarrollar los primeros chips “N1″ O “Links” desde el año 2017 con el objetivo de que estos sean comercializados como productos médicos destinados a que los pacientes con determinados cuadros médicos o discapacidades puedan recuperar algunas funciones físicas o interactuar con dispositivos electrónicos como computadores, celulares, etc.

“Hemos estado trabajando duro para estar listos para nuestro primer implante humano y, obviamente, queremos ser extremadamente cuidadosos y estar seguros de que funcionará bien antes de poner un dispositivo en un humano”, comentó Elon Musk en mayo luego de que se le brinde permiso a la empresa para iniciar sus pruebas en humanos.

En un principio, permitiríamos a alguien que casi no tiene capacidad para manejar sus músculos (…) manejar su teléfono más rápido que alguien que tiene manos que funcionan”, aseguró. Además indicó que considera posible devolver la funcionalidad de todos el cuerpo a una persona que tiene una lesión permanente en su columna.

La Argentina se encamina a convertirse en el segundo productor mundial de litio

Con un potencial de crecimiento de la producción del 50% anual, hacia 2027 la Argentina podría convertirse en el tercer o segundo productor mundial de litio, detrás de Australia, desplazando a China y eventualmente también a Chile, que actualmente detentan, respectivamente, la tercera y segunda posición en el ranking mundial de producción del mineral.

Así surge de un informe de CRU, una consultora internacional con cabecera sudamericana en Chile y especializada en minería que afirma que la Argentina, gracias a sus tres operaciones activas y numerosos proyectos en desarrollo, tiene un potencial de crecimiento de la producción del 50% anual, contra 16% en Chile y una expansión menos precisa, pero también inferior, en el caso de China, que es a su vez el principal destino de las exportaciones de carbonato de litio de la Argentina.

En el mismo sentido, meses atrás Rodrigo Dupouy, presidente para América Latina de Sorcia Minerals, una empresa norteamericana con cabecera regional en Chile, advirtió en una carta al diario El Mercurio, que el “boom del litio” chileno es un oasis en riesgo de desaparición. “Tanto la Comisión Chilena del Cobre como J.P.Morgan han advertido recientemente que la Argentina nos superará en la producción durante los próximos años. Y si seguimos así, podemos ser desplazados al cuarto lugar por China” alertó Dupouy.

A su vez, un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) buscó responder dónde está la oportunidad para la Argentina en términos de “valor agregado”, un caballito de batalla del discurso del actual gobierno argentino, que a través de voceros como la secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont, y del secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, dice que la Argentina debería fabricar baterías de litio e incluso autos eléctricos, en vez de limitarse a la producción de carbonato de litio “grado batería”.

“No podemos ser inquilinos de nuestros propios recursos”, es la frase marketinera con la que de Mendiguren planteó la cuestión en una reciente exposición conjunta. El carbonato de litio “grado batería” (esto es, de una pureza de al menos 99,5%), tiene sin embargo una fuerte rentabilidad y, a igual volumen, 6 veces más “valor agregado” que el espodumeno de litio que exporta Australia, el principal productor mundial y que es también el principal abastecedor de China.

Valor agregado

“Exportar carbonato de litio es exportar valor agregado. El complejo litio argentino viene creciendo sostenidamente, rompiendo récords nuevamente este año y con perspectivas de cerrar un 2023 en máximos productivos y exportadores. Mejor que su presente son sus perspectivas a mediano plazo, que esperan ubicarlo entre los cinco principales complejos exportadores argentinos antes que termine la década”, dice el informe de la BCR, firmado por los investigadores Guido D’Angelo y Emilce Terré.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/4TTZJ5H37VEJXNETLZSD7AV3MM.JPG)

El estudio diferencia los conceptos de “reservas” y “recursos” de litio, algo que a menudo y erróneamente se asimila para afirmar que Bolivia detenta las principales “reservas”, aunque sus muy bajos niveles de exploración reducen su potencialidad productiva. De hecho, Bolivia no produce litio en ninguna medida significativa.

“Argentina dispone de robustas reservas y recursos de litio. Los recursos son el resultado de procesos de exploración y son estimados usando modelos geo-científicos, mientras las reservas representan el subconjunto de los recursos que es extraíble de acuerdo con un plan minero sustentable técnica y económicamente”, aclaran D’Angelo y Terré. Además, prosiguen, EEUU y China tienen robustos volúmenes de reservas y recursos, pero los mismos se destinan fundamentalmente al mercado interno para la producción de baterías para autos eléctricos, la principal fuente de demanda del litio.

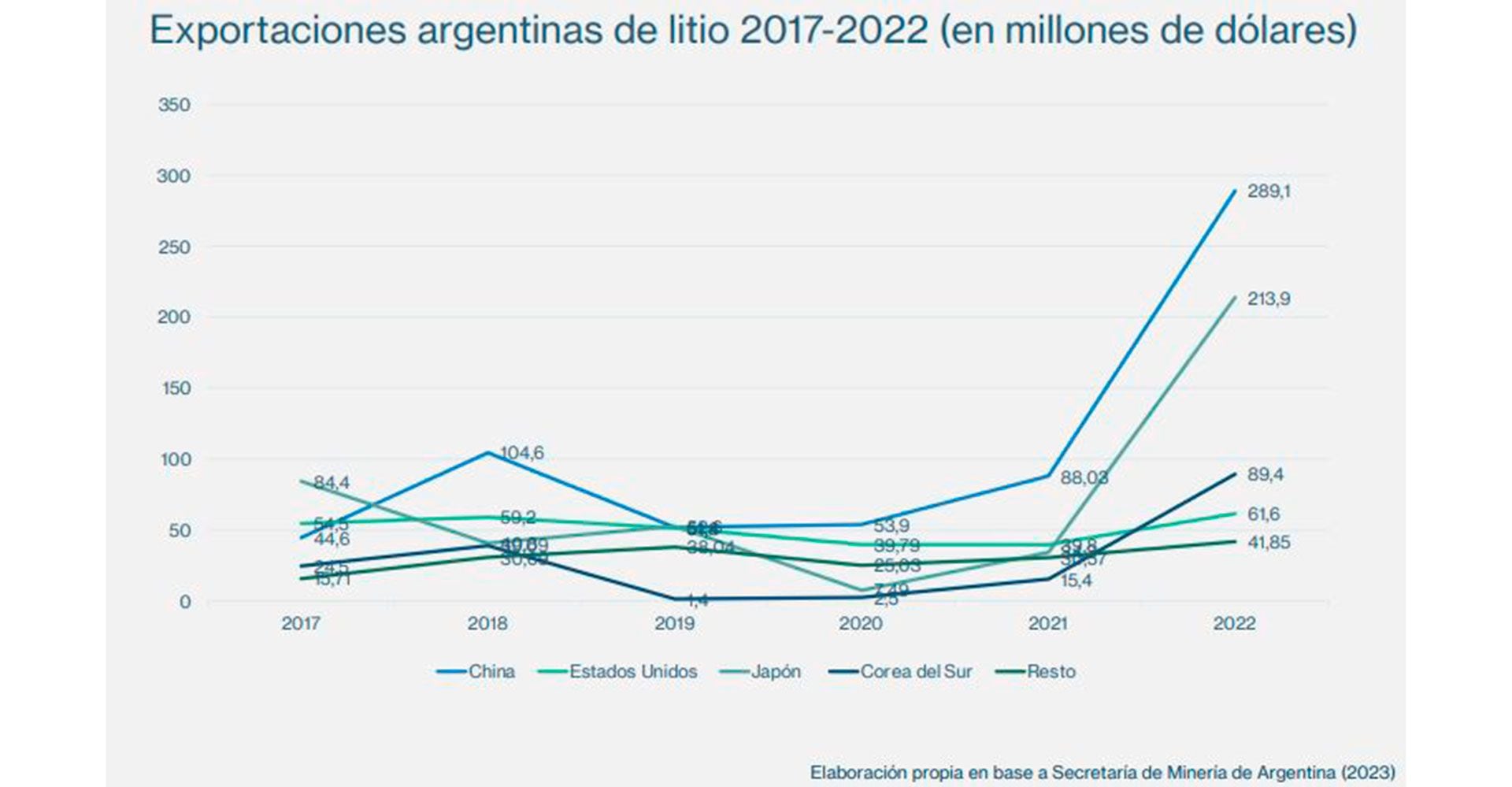

En ambos casos, la demanda es superior a la oferta doméstica y de hecho EEUU y China absorben 60% de la exportación del litio argentino, mientras por ahora los niveles de exploración y desarrollo de Australia y Chile los hacen los principales productores; en 2022 explicaron entre ambos el 77% de la producción global.

Mega-evento litífero en Salta

El evento “Litio en Sudamérica” desarrollado el 9 y 10 de agosto pasado en Salta, mostró el extraordinario interés mundial por el litio argentino. Al encuentro, que tuvo cerca de 1.800 asistentes, concurrieron empresarios, analistas y banqueros de todo el mundo. Una de las coincidencias fue, justamente, que el sector litífero en la Argentina tiene un ímpetu mucho mayor que el chileno, gracias a una legislación más favorable y al avance en Chile de iniciativas estatizantes, que desalientan la inversión privada. Allí, tanto los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y el anfitrión Gustavo Sáenz (Salta) ratificaron que los recursos del subsuelo son propiedad de las provincias y reivindicaron su potestad en la materia.

“El potencial argentino, como bien fue destacado en más de una oportunidad en el seminario –dice el estudio de la BCR en referencia al evento del litio en Salta- es ahorrarle al mundo tiempo de exploración, con el formidable volumen y potencial de una amplísima gama de proyectos. El carbonato de litio es hoy la principal exportación del complejo litio argentino, dominando prácticamente las exportaciones nacionales de este complejo. Esto se da de la misma manera en Chile, que, sin embargo, exporta cerca de un 20% de su complejo litio como hidróxido”, dice la investigación de la BCR.

El estudio explica que el carbonato de litio (Li2CO3) y el hidróxido de litio (LiOH) pueden sustituirse entre sí en la producción de baterías, pero el hidróxido se descompone a una menor temperatura, lo que permite que la batería tenga más autonomía y vida útil. A su vez, históricamente el carbonato de litio ha tenido un menor costo de producción, lo que hizo más atractiva su producción, al menos en el corto plazo. Por su parte, notan los investigadores, Australia exporta mayoritariamente espodumeno de litio, un producto que hoy tiene un valor de mercado de apenas el 15% del que dispone el carbonato de litio. Esto es, menos de 6 veces el “valor agregado” que lo que exporta la Argentina.

Principales clientes del litio argentino

Según un trabajo que Juliana González Jáuregui, investigadora de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) expuso ante el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), China se afianzó en los últimos años como el principal destino destino de las exportaciones de carbonato de litio de la Argentina, desplazando desde 2019 a EEUU como principal destino.

Una de las estrellas del encuentro litífero en Salta, organizado por la publicación especializada y organizadora de eventos “Panorama Minero” fue Joe Lowry, un norteamericano que vivió varios años en China, es conocido mundialmente como “Mister Lithium” y es fuente de consulta de empresas como Tesla. En una suerte de clase magistral, Lowry observó que en la Argentina hay demasiada ansiedad por producir baterías. “Mi consejo -dijo- es que piensen en eso cuando lleguen a producir 500.000 toneladas anuales de carbonato de litio” (más de 15 veces el nivel de producción actual).

En un aparte, Lowry confesó que en conversaciones que mantuvo con Fernanda Ávila, la secretaria de Minería, y Flavia Royón, de Energía, les dijo a ambas: “antes que preocuparse por fabricar baterías, construyan más rutas, más redes de energía eléctrica y de comunicaciones, más infrastructura”.

A mediano plazo, un hallazgo geológico reciente podría cambiar el escenario mundial del litio: el descubrimiento de la Caldera McDermitt, un volcán apagado en el límite entre los estados de Nevada y Oregon, (EEUU) que podría ser el mayor reservorio mundial de litio, con un valor de mercado aproximado de USD 1,5 billones (millón de millones) de dólares.

Se estima que la minera canadiense Lithium Americas, de fuerte presencia en la Argentina, donde tiene 45% de participación en Caucharí-Olaroz, el 100% del proyecto Pastos Grandes y el 65% en Sal de la Puna, podría empezar los trabajos de minado en McDermitt en 2026 y a producir en 2027. Antes tendría que superar resistencias ambientales y sociales, porque hay reclamos de que se trata de “tierras ancestrales de los americanos nativos”.

Produciendo energía eléctrica a partir de material orgánico desechable

Original y sustentable

Ni en Argentina ni en América Latina se realizan estos dispositivos para transformar materiales orgánicos en energía eléctrica. Se trata de una alternativa amigable con el ambiente donde se utilizan los desperdicios de las industrias y se les otorga valor agregado, generando un impacto positivo en el ecosistema. De esta manera, las astillas de madera que genera la empresa Canale se emplean como combustible en el reactor que, a su vez, produce el gas de síntesis que alimenta a los generadores de energía. “Hay muchas industrias, tanto en la parte agropecuaria como en la industrial, que tienen enorme cantidad de biomasa disponible para ser usada en estos reactores y generar energía térmica y eléctrica”, resalta el ingeniero. El objetivo es que los reactores se produzcan en serie para sustituir la importación de energía y promover la producción nacional y la diversificación de la matriz eléctrica. Aunque todavía quedan pasos por cumplir para mejorar su rendimiento y ofrecer la tecnología de fabricación al mercado, se trata de una iniciativa innovadora y acorde a las exigencias ambientales del siglo XXI.Como frenar una inflación altisima

Mara Pedrazzoli

La Armada Argentina se alista para incorporar aviones de Noruega. Comentario de AgendAR

Durante las últimas semanas una serie de novedades parecen allanar el camino para la incorporación de los P-3C Orion a la Armada Argentina, los cuales fueran dados de baja por la Real Fuerza Aérea de Noruega.

Entre ellas se listan los avances en las negociaciones entre ambos países, la autorización del gobierno de los Estados Unidos y, más recientemente, el alistamiento del Comando de Aviación Naval para su arribo, como de la fecha estimada en la cual llegarían al país provenientes del norte de Europa.

La larga marcha de los P-3C Orion para la Armada Argentina, que inició hace algo de cuatro años atrás con la autorización de las primeras unidades ex US Navy, parece que se encamina a su concreción. Como fuera reportado previamente, a los avances entre los gobiernos de Argentina y Noruega restaba la autorización del gobierno de los Estados Unidos, como la consecuente aprobación del Congreso.

Al respecto, como fuera reportado, fue confirmado que el Departamento de Estado autorizó la realización de la mencionada operación de transferencia de los P-3C Orion de la Real Fuerza Aérea de Noruega, las cuales fueron recientemente dadas de baja, pasando el testigo a los nuevo P-8 Poseidon. Así se desprende del reporte del mes de julio Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, el cual también incluyo igual decisión para la transferencia de cazas F-16 provenientes de la Real Fuerza Aérea de Dinamarca.

En dicho documento se brindaron precisiones sobre la cantidad final de aeronaves pretendidas por la Armada Argentina y que son el centro de negociaciones con el gobierno noruego. Más precisamente se trata cuatro (4) aeronaves P-3C/N Orion a la Armada Argentina, proveniente de la Real Armada de Noruega, por un valor de USD 108.448.810. Incluyendo el equipo de soporte y documentación técnica de las aeronaves.

En plano local una de las últimas informaciones de peso fue la modificación del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, que habilitó la compra de los P-3C Orión como parte de la contratación de las obras y bienes con incidencia en ejercicios futuros.

Tal y como informáramos el 31 de agosto: “la adquisición de los Orión forma parte del programa “Mejoramiento de la Capacidad de Vigilancia y Exploración Marítima Aeronaval mediante la Incorporación de Aeronaves P-3C Orión”. A la mencionada iniciativa se le asignó la suma de $ 18.893.000.000 (aproximadamente USD 51.7 millones de dólares), importe que se devengará entre el período 2023-2025. Para el año en curso se estipuló un monto de $ 6.362.892.500, mientras que para 2024 la cifra es de $ 8.866.215.000. El cierre, de materializarse, será en el 2025, con un desembolso de $ 3.663.892.500”.

Por último, y en base a trascendidos, estos confirmaron a Zona Militar que el Comando de Aviación Naval de la Armada Argentina se alista para incorporar próximamente al primero de los nuevos P-3C Orion provenientes de Noruega. A tal fin, se espera que próximamente una delegación de pilotos de navales viajes a los Estados Unidos a realizar los cursos de conversión a la versión Charly de la aeronave. Es preciso recordar que la fuerza supo operar la variante Bravo incorporada durante los años 90´.

El viaje tendría como destino la Estación Aeronaval Jacksonville, en el Estado de Florida. La elección de esta unidad de los US Navy no es coincidencia, ya que al día de la fecha es asiento del Escuadrón de Reemplazo de la Flota de Patrulla y Reconocimiento Marítimo (FRS) VP-30 “Pro’s Nest”, siendo uno de los últimos escuadrones que continúan operando con aeronaves P-3C Orion. Su misión tiene por fin proporcionar entrenamiento específico de P-3C, P-8A y MQ-4C a pilotos, oficiales de vuelo y tripulaciones. Su línea de vuelo la integran P-3C AIP+, BMUP y BMUP+. Al respecto, una de las últimas novedades reportadas en marzo del corriente año fue el egreso de la última promoción de pilotos de Orion, los cuales serán destinados al Escuadrón de reconocimiento aéreo de la flota (VQ) 1 y Escuadrón de evaluación y pruebas aéreas (VX) 30.

Si bien no se brindaron fechas concretas de arribo de los P-3C a ser adquiridos por la Armada Argentina, las fuentes señaladas indicaron que la llegada del primero de los Orion podría concretarse durante el próximo mes de octubre. Posiblemente supeditado a los avances realizados en los cursos de conversión de los pilotos argentinos, siendo traídos presumiblemente al país por una tripulación mixta con efectivos de la Real Fuerza Aérea de Noruega.

En lo referido a las aeronaves de vigilancia y patrullado marítimo, estas se tratan de los P-3C/N dados de baja recientemente por Noruega (333SKV, 333SKV), y que se encuentra actualmente en el país. Es preciso recordar que, al día de la fecha, dos unidades ya fueron enviadas a su almacenamiento en el 309º Grupo de Mantenimiento y Regeneración de la Fuerza Aérea de los EE.UU.

Asi da cuenta el estado actual de la flota de Orion, las últimas novedades reportadas por el portal especializado P-3 Orion Research Group arrojaron lo siguientes datos:

- BuN 154576 – C/N 4576 – P-3N almacenado en el AMARG desde septiembre 2022

- BuN 156603 – C/N 6603 – P-3N previsto para gate guardian en Andoya

- BuN 163296 – C/N 3296 – P-3C UIP almacenado en Andoya.

- BuN 163297 – C/N 3297 – P-3C UIP 333SKV

- BuN 163298 – C/N 3298 – P-3C UIP almacenado en el AMARG desde marzo 2023

- BuN 163299 – C/N 3299 – P-3C UIP 333SKV

Comentario de AgendAR:

Son aviones muy viejos. El dato es ése. Y llevan tripulantes. Ése es otro dato. Los antecesores más recordados en exploración y SAR (Search and Rescue, búsqueda y rescate) fueron los bellísimos Lockheed Neptune. Se los compró en parecida situación y con ellos hubo bastante suerte, muy ayudada a puro coraje, a la hora de la hora. Pero la suerte duró poco. Porque estaban obsoletos a fecha de compra. Cuando tuvieron que emplearse en combate eran sólo dos aviones, el 2P-111 y el 2P-112. Años de falta crónica de repuestos, uno de los dos viejos motores radiales pistoneros Wright del P-111 reconstruido como se pudo con componentes «carancheados» de 5 motores dados por difuntos, y el radar de búsqueda APS20 de cada avión en las cinco de últimas por problemas eléctricos que quemaban uno tras otro «los cristales», esas misteriosas, diminutas y ya escasas piezas que los operadores de sensores amarrocaban, y en sus salidas llevaban en los bolsillos, para recambiarlas en vuelo. Quemado el último cristal, el avión perdía casi toda su utilidad. Pese a que el Alte. Jorge Anaya, casi el inventor del desembarco argentino en Malvinas, sabía de la inminencia de la Guerra, permitió que ambos aviones, esos precarios ojos y oídos de la Flota de Mar y de la Aviación Naval, derrocharan cantidad de horas de vuelo dando apoyo a la regata «Whitbread», desde Auckland, Nueva Zelanda, a Marpla, y desde allí a Portsmouth, Inglaterra. ¡Faltando semanas para los tiros! Ese desuso tilingo no mejoró nada el estado ambos aviones, y controlar yates de gente fina no parece un gran entrenamiento para localizar submarinos y barcos enemigos, o náufragos a sacar del Atlántico Sur. Si existe el Otro Mundo, espero que la corte marcial a Anaya se la haya hecho el Almirante Guillermo Brown. No tenía piedad con esas cosas. Con las islas ya en control de las Fuerzas Armadas, se hizo un esfuerzo de «recauchutaje» de equipos y entrenamiento de tripulaciones que pagó dividendos. Se aprendió el uso de los receptores CME, que te avisan cuando te está iluminando un radar, y te da una idea de qué tipo y modelo, y a qué clase de nave enemiga pertenece, y desde qué radial y distancia de está enfocando. Entonces, si te dan los tiempos, es pegarse a las olas y escaparse «haciendo piernas» zigzagueantes, por si te corren los Harrier. Ése es un entrenamiento buenísimo para volver a aterrizar vivo. Pero practicando con la Flota de Mar, se descubrió, sin gran sorpresa, que los radares de búsqueda APS-20, cuando funcionaban, daban errores de ubicación del blanco absolutamente groseros. Eso, si se trataba de orientar a aviones de ataque con buenos sistemas de navegación, como los Super Étendard. O de guiar barcos a sacar náufragos del oleaje. Hubo que aprender a mitigar el margen de error calculadora en mano, y mapa en la otra. ¿Quién hace las compras, en la Armada? Inevitable acordarse de que ninguno de los torpedos que le disparó el submarino ARA San Luis a las fragatas inglesas funcionó bien. Inevitable recordar que ni el Belgrano ni sus destructores escolta pudieron detectar con sus sonares o hidrófonos un submarino enorme que atacó desde muy cerca y a profundidad de periscopio. Imposible olvidar que el portaaviones ARA 25 de Mayo estaba tan quemado de máquinas que no pudo dar velocidad de despegue a los A4 del comandante Rodolfo Castro Fox, por falta de viento de proa, aquella madrugada del 1 de Mayo. No es fácil dejar de añadir que esto impidió atacar a la Task Force por sorpresa y desde mar adentro. Y cómo no decir que de los 8 aviones de aquella tremenda escuadrilla de Castro Fox, 5 tenían rajadas las raíces de las alas. En una maniobra extrema, no era imposible perder una, o ambas. Se podría seguir y seguir sobre la efectividad bélica de la chatarra que tanto le gusta comprar a la Armada Argentina, si es de la OTAN. El Neptune S-111 se ganó una fama a pura calculadora y huevo. Como se sabe, el día 2 de mayo de 1982 el submarino nuclear británico HMS Conqueror torpedeó y hundió al crucero ARA Belgrano el Este de la Isla de los Estados, a las 17:00 horas (casi de noche) y en medio de una tempestad. Había que salir a buscar sobrevivientes. Lo hizo primero el S-112 volado por los capitanes de corbeta Julio Hugo Pérez Roca y el teniente de navío Luis Arbini. Pasó toda la noche subiendo y bajando entre los 300 metros y el ras de un oleaje de 6 metros, con visibilidad de 400 metros y el radar constantemente interferido por el «clutter» que generaban las crestas. A las 7 horas, en el límite de su autonomía, pegó la vuelta y lo relevó el S-111, pilotado por el capitán de corbeta Ernesto Proni Leston y el teniente de navío Sergio Sepetich. Ya de amanecida, el piloto encontró una mancha de fuel oil de 300 metros de ancho y 18 kilómetros de longitud: claramente, el lugar del naufragio. La corriente y la tormenta se habían llevado muy lejos a los sobrevivientes. El operador hizo contacto radiofónico con al menos una balsa que no supo dar bien su ubicación, por más que el avión empezó a volar en cuadrículas sobre el sitio indicado. Mientras, el CME se la pasaba dando alarmas de detección no muy amigables: el Neptune no estaba solo. No obstante, el avión se distrajo unos minutos de su búsqueda SAR (Search and Rescue) porque el vigía de proa detectó un periscopio. El Neptune le surtió encima una salva de sonoboyas activas y pasivas para localizar el submarino, pero éstas no indicaron un rumor claro de hélices. Y los torpedos antisubmarinos de dotación de los Neptune eran tan miserablemente obsoletos que jamás habrían alcanzado a un submarino nuclear en fuga hacia el fondo. El capitán del HMS Conqueror, Chris Wreford Brown, confiesa en sus memorias que, efectivamente, captó con toda claridad las emisiones del radar de búsqueda de un Neptune. A don Wreford Brown puede haberlo ayudado a llegar a viejo, e incluso a dirigir un zoológico, aquel contacto del radioperador del Neptune con una balsa perdida en el Atlántico. Indicaba sobrevivientes, y tenían prioridad sobre toda misión de ataque. Desde las 12:10 el S-111 siguió su búsqueda como habían aprendido a hacerlo por prueba y error los pilotos de aquellos hermosos cachivaches para aguantar todo lo posible en vuelo. Los dos motores pistoneros quemando mezcla pobre, como si estuvieran volando a altura crucero y no a 300 metros. ¿Y las dos pequeñas turbinas subalares? Ésas, apagadas para pijotear combustible, pero girando pasivamente «en stand by» por el chorro entrante de aire, cosa de arrancar al toque si había que salir rajando porque se venían los Harrier, o uno de esos misiles Sea Dart de largo alcance. No el modo más seguro de volar: el motor pistonero reconstruido tiraba poca potencia y daba baja presión de aceite. En cualquier momento, plantaba bandera. La práctica tiene un nombre adecuado: «volar en lotería». Pérez Roca hasta le preguntó en dos ocasiones a la tripulación si se atrevían a seguir un tiempo más así. Contestaron ambas veces con un silencio general, que probablemente era más un «y bueh» o un «ma sí» que un «vamos» entusiasta. Gente, el coraje es eso. Y garpó. A las 13:15 vieron las primeras balsas. Habían derivado a unos 104 kilómetros del sitio del naufragio. Les hicieron varios sobrevuelos alabeando alas, para mostrarles a los sobrevivientes que habían sido localizados, pasaron las coordenadas a los unidades argentinas de búsqueda, y el Neptune se atrevió a trepar sobre la vertical del grupo de balsas para que los destructores Bouchard, Piedrabuena, el buque antártico Paraíso y el aviso Somellera tomaran buena nota de la ubicación en sus radares. Estaban a 90 kilómetros de distancia… Y los Brits no debían estar lejos. Espectadores de primera fila, como quien dice. El avioncito volvió a Río Grande pasando sobre los fiordos del Norte de la Isla de los Estados, y luego voló pegado a la costa Noreste fueguina, para que alguien lograra llegar a alguna una orilla si se plantaban los motores. Y uno se plantó, nomás. El Neptune aterrizó con 15 minutos de combustible remanente. Y permitió el rescate de 790 hombres, de los cuales 20 ya estaban tan congelados, malheridos y/o quemados que no llegaron vivos a puerto. El S-112 pilotado por los entonces capitanes de fragata Sergio Sepetich y Ernesto Proni Leston entró a la fama de un modo más convencional, pero no menos corajudo. El 4 de Mayo, cuando la Armada salió a vengar al Belgrano, el Neptune se la jugó «delfineando» cerca de la boca Norte del Estrecho de San Carlos: volaba al ras del agua para no entrar en el lóbulo de un radar inglés, y subía de pronto a 300 metros para hacer un barrido con el ANS20, a ver qué pintaba en la pantalla. La pantalla se apagaba a cada rato porque se quemaban uno tras otro los cristales del radar, que el operador sacaba de su bolsillo iba reponiendo al más puro estilo «lo arreglamo’ con un alambre». En ese bolsillo estaba todo el inventario de la Armada, y eso en tiempos de canilla libre presupuestaria. Esto es Argentina, señores, para lo malo y para lo bueno. El último cristal operativo batió la presencia de un destructor que estaba haciendo piquete de radar, y por su señal debía ser un Type 42, armado con Sea Darts. Luego fueron tres contactos, uno de ellos grande. Y no eran los únicos barcos de la Task Force en zona, porque el MCE estaba como loco indicando radares enemigos y desastre inminente para el patrullero argentino. Un Sea Dart no te avisa de su llegada, viene a casi Mach 3 y te puede embocar desde 70 km. de distancia. Ahora estás, ahora no estás. Gran día de trabajo para los radaristas, aquel 4 de mayo de 1982. Cada vez que el S-112 avisaba por radio la ubicación de un barco inglés, las patrullas de Harrier se le venían encima al Neptune, y el radarista del solitario TPS 43 de Westinghouse en el aeródromo de Puerto Argentino le gritaba al piloto del Neptune que se rajara. Y ése era un avión veloz, para pistonero: 650 km/h, en un apuro. Cuando el Neptune se cansó de huir de los Harrier en zigzags de buscapiés y con la panza pegada al oleaje, le avisó a su controlador que no iba a reportar más su propia posición (los Brits, evidentemente, escuchaban, anotaban y triangulaban cada comunicación). Esperaría a las 10:30 y se comunicaría para dar el paradero exacto de algún blanco seguro, ya cuando los Super Étendard estuvieran en vuelo. El blanco seguro fue el HMS Sheffield, que se comió nunca se sabrá si uno o dos misiles Exocet por sorpresa, disparados casi a quemarropa (46 kilómetros de distancia es poco, en una guerra tan electrónica). El destructor se incendió como un fósforo. Tenía armas nucleares antisubmarinas a bordo, prohibidas por el Tratado de Tlatelolco, del cual el Reino Unido es garante. Se sabe porque el siguiente gobierno de Thatcher lo confirmó, pero era sospechado porque ya evacuado el Sheffield de sobrevivientes, heridos y de sus 20 muertos, y ardido irrecuperable de proa a popa pero obstinadamente a flote, los británicos se lo llevaron de arrastrón a la sirga varios días, hasta que embarcó tanta agua que hubo que liberarlo, nomás, porque se hundía. Al año siguiente, un barco noruego de rescate submarino bajó al fondo a sacar cosas del naufragio. Luego de aquellas dos acciones de bravura, los Neptune ya no servían para más nada, pero siguieron volando todavía un tiempo, dejándose localizar a propósito por los radares ingleses, pero no por torearlos. Cuando el CME estaba calladito, indicaba zona temporariamente libre de gringos, momento para que algún Hércules hiciera el intento de hacerse una corrida con abastecimientos a las islas, o para volver al continente desde ellas con heridos, congelados y correspondencia. A los Neptune entonces se les dio una última misión, para aprovechar su considerable capacidad de transporte de bombas (6 toneladas). La idea era plantar minas en vuelo sobre las bocas Norte y Sur del Estrecho de San Carlos, que separa la Gran Malvina de la Isla Soledad. Esto reduciría mucho la cantidad y tamaño de las playas aptas para un posible desembarco británico. Pero una práctica preliminar sobre la ría de Bahía Blanca mostró un minado sumamente inefectivo: los Neptune no tenían un intervalómetro que espaciara las minas entre sí, de modo de no dejar corredores libres. Ni eso. No se entiende muy bien por qué la Armada, en plan B, no plantó minas usando sus barcos. Los debía estar reservando para otras guerras. ¿Recuerda el lector por dónde entró la Task Force a desembarcar en la ría de San Carlos? Por la boca Norte del estrecho de San Carlos, libre de minas. Para saber adónde estaba y en qué andaba la Task Force, luego hubo que usar como aviones de detección de blancos los Lear Jet de ejecutivos del Escuadrón Fénix, y los transportes Hércules de la Fuerza Aérea. Y es que los principales aviones de ataque argentinos, los A4 y los IAI Dagger, no tenían radar, ese exótico invento de los años ’30. A los británicos al parecer les sobraban, porque detectaron y bajaron sobre la isla Borbón con un tiro largo de Sea Dart el Lear del Vicecomodoro Rodolfo de La Colina el 7 de junio. El 1ro de aquel mes, el Harrier del Tte. Nigel «Sharkey» Ward, guiado por la fragata HMS Minerva y luego su propio radar Blue Fox, misileó, incendió y después se tomó un rato largo para ametrallar prolijamente de punta a punta el Hércules TC-63 del capitán Rubén Martel, hasta agotar las balas de 30 mm, como para que no quedaran náufragos. En ambos incidentes murieron 12 hombres de la Fuerza Aérea. No sobrevivió nadie. Para detección de submarinos y naves de superficie en el Mar Argentino, AgendAR sugiere volver al plan original del Brig. Gral. Xavier Isaac, de la Fuerza Aérea: comprar dos o tres jets comerciales de mucha autonomía y fáciles de reparar, y dejar en manos de INVAP, CITEDEF y el CONICET el equipamiento para detectar todo lo que haya debajo y sobre el mar por radar, triangulación, variaciones de campo magnético, ecosondas sónicas, «sniffers» químicos y emisiones de calor. Si salen buenos, se podrían hacer más y revender a terceros países. Con dos limitaciones: los almirantes no quieren brigadieres ni comodoros aeronáuticos en el mar, que viene a ser como de ellos (y de medio mundo, según lo cuidan). Y la otra y más seria: los aviones tripulados van en vías de transformarse en el equivalente alado de la Caballería Ligera. El único plan que me parece superior al de Isaac es volver a diseñar y ensayar drones de observación, como estaba haciendo la Fábrica Argentina de Aviones en 2014, por iniciativa del Ing. Tulio Calderón, de INVAP. Fue una idea que revitalizó a la fábrica, y que gozó de la oposición más entusiasta de la Fuerza Aérea desde el primer día, aunque la apoyó el Ejército, que tiene algún pasado industrial y nada que perder pero todo por ganar, si domina un poco el aire. Claro, después vino Macri y terminó con todo. ¿Destinar U$ 108.448.810 para volver a comprar chatarra OTAN? Nuestros almirantes no deben estar mirando los noticieros. ¿Quizás ven muchos grandes aviones de observación sobre los cielos ucranianos o el Mar Negro? Esa guerra que es del presente y no del futuro la están peleando drones aéreos y navales, y sistemas automatizados de defensa antiaérea. Y esas cosas no deberíamos importarlas, deberíamos diseñarlas y construirlas nosotros. Y exportarlas. ¿O alguien cree que son armas mucho más complejas, en términos cibernéticos, que la cantidad de satélites que tenemos lanzados exitosamente al espacio? Los Orion daneses, todo el mundo lo sabe, no se compran porque sirvan de algo, salvo como gesto de adhesión diplomática no declarada a la OTAN, esa alianza militar que ocupa tan despreocupada las Malvinas. Y de yapa, también 1,65 millones de km2 de Mar Argentino con pesca incluída, que vienen como «bonus» de todos esos tres archipiélagos de la región. Todo esto me recuerda quién fue el último presidente que obligó a nuestros almirantes a comprar corbetas y fragatas «made in Argentina», las MEKO. Fueron muy buenas en su tiempo, hoy están hechas percha y obsoletas de armas y sensores, pero todavía en servicio. La idea de construirlas aquí fue de Perón. Ése es otro general que pondría en la corte marcial que juzgue en el Otro Mundo, junto a don Guillermo Brown, a nuestros muchos chatarreros y chantas, con y sin gorra.Daniel E. Arias

Bolivia recibe apoyo de Argentina para desarrollar plantas químicas

Crece la longevidad en Argenina. Hay 15491 personas de más de 100 años

Según la última estadística disponible del Renaper, en la Argentina hay 15.491 personas con más de 100 años; para 2040, se espera que sean más de 40.000

Tiene varias explicaciones Josefa Calabró de por qué está por celebrar el mes que viene los 108 años con toda esa vitalidad. En la cuadra en la que vive, en el pasaje Gazeta de Buenos Ayres, en Villa del Parque, ya es una leyenda: la señora que por las tardes sale a hacer una caminata hasta el jazmín de la esquina, solo para olerlo y que cuando vuelve, se sostiene del árbol de paltas que ella misma plantó en la vereda de la casa de su nieta y hace ejercicios como subir y bajar el cordón y estirar un poco las piernas para mantenerse en estado y no caerse. Ese es el único temor que tiene en estos días. Por lo demás, todos son días ganados. Habiendo superado la expectativa de vida nacional en más de 30 años, se siente una privilegiada solo por seguir respirando.

¿Cómo llegó hasta los 108 años? Josefa se ríe. Y no revela tan fácil la fórmula. Nació un 14 de octubre de 1915. “No sé. Todas mis amigas se fueron yendo. No sé por qué será. Esa es una de las cosas más difíciles de llegar hasta esta edad, que te quedás sin amigos. Todos son más jóvenes, de otra generación”, dice.

Tal vez, por eso, aventura, le gusta ir a oler el jazmín. Porque le hace recordar a un Buenos Aires de otra época, en el que ella creció. Cuando su papá, que vino de Italia compró un terreno en Villa Urquiza y era todo campo. Y ella se tomaba un colectivo para ir al centro a entregar las prendas de costura fina que confeccionaba su madre, y la referencia de la parada era el coquito, un árbol de cocos.

Tenía unos 13 años, un día que estaba por cruzar una avenida de Mayo con el vestido para entregar en las manos, sin que se arrugue, cuando y un hombre la detuvo del hombro. “Me paró y me dijo que ya venía, que no podía pasar, que la calle estaba cortada. Me tuve que quedar ahí y lo vi desfilar al mismísimo Hipólito Yrigoyen”, cuenta. Es una de las historias favoritas de Mercedes y de Gabriel, sus nietos. Pueden escucharlas cientos de veces, y no se cansan. Porque la abuela es un libro de historia abierto.

Pero Josefa no es la única. Los datos del censo sobre la población mayor de 100 años en Argentina todavía no están disponibles. Sin embargo, según la estadística del Registro Nacional de las Personas (Renaper), de hace tres años, en el país había 15.491 personas con más de 100 años. Unos 4105 que tenían en ese año 100 años exactos y unos 11.385 habían superado esa edad.

Cuando una persona cumple 100 años, automáticamente desaparece del padrón electoral. Por eso, hace unos años, cuando Josefa quería ir a votar, no se encontraba dónde le tocaba. La nieta averiguó por qué no figuraba y descubrió que esa era la razón. Haciendo un trámite de reinscripción en la Cámara Nacional Electoral consiguió en Josefa volviera a poder votar, lo mismo que otros cuantos argentinos centenarios que votaron estas elecciones. Por supuesto que cuando fue, la aplaudieron.

El número de los habitantes con más de 100 años superó las expectativas del propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec), hechas en base al censo 2010. En ese momento, los mayores de 100 años eran 3496 en todo el país y las proyecciones estimaban que para 2023 iban a ser más de 13.000, cifra que se superó unos tres años antes. En base a esos primeros cálculos, el informe del Indec estimó que para 2040, en la Argentina va a haber más de 42.000 personas de más de 100 años, tres mujeres por cada varón.

Quiere decir que la población de los supercentenarios, así se les llama a los que superan la barrera de los 100 años, será para 2040 la población de mayor crecimiento en todo el país: mientras que, según las proyecciones de Indec la población general se multiplicará por 1,3, los mayores de 85 años se duplicarán; los de 90 años se triplicarán; los de 95 años se quintuplicarán. Y a los más mayores habrá que multiplicarlos por 12.

Vida citadina

“Hace algunos años, en el PAMI, quisieron hacer una investigación sobre los centenarios. Encontraron que había más de 5000 en su padrón. Y lejos de la hipótesis inicial, de que iban a encontrarlos en un medio rural, como en Formosa, arando con un buey, llevando una vida sin el estrés de la gran ciudad, se encontraron con que la mayoría de ellos vivía en la ciudad de Buenos Aires, en Barrio Norte, Recoleta, Belgrano, Palermo. También en el corredor Norte, en Olivos, Vicente López. La idea de que la vida rural, natural alarga la esperanza de vida no tenía sustento. Quienes están viviendo más son personas que además de tener una buena genética, que les permite envejecer más lento que los demás, sin enfermedades características del deterioro de la vejez, vivieron mejor toda su vida, en el sentido de acceso a servicios, comodidades y recursos. Además, aquellos que vivieron en un entorno familiar que pudo acompañarlos”, explica Enrique Amadasi, sociólogo referente del Observatorio de la Tercera Edad de la Universidad Católica Argentina e investigador de la Fundación Navarro Viola.

“Yo creo que las proyecciones del crecimiento de la población supercentenaria son un poco exageradas. Sí hay un aumento de la esperanza de vida, pero hay que tomar en cuenta las variables de la crisis económica que significan un gran deterioro para la calidad de vida de las personas mayores”, dice Amadasi.

“Quienes pasan el umbral de los 85 años tienen mayor nivel de bienestar psicológicos que los adultos mayores más jóvenes. Deja de importar el proyecto de vida a futuro y el día a día tiene un peso enorme en la felicidad cotidiana. Probablemente porque se llega a un mejor promedio entre las expectativas y la realidad. Y en personas que llegaron cerca de los cien años, en buenas condiciones, con una familia que los acompaña, despertarse y estar vivo es una alegría cada día”, apunta.

“Por ahí yo tengo la culpa –dice Josefa–. La culpa de haber vivido tanto”. ¿A qué se refiere? “Todas las noches, cuando me voy a dormir, le agradezco a Dios la vida. Hago una pausa y enseguida le pido, bueno, dame un día más. Y así se me fueron haciendo los 108 años”, confiesa.

¿Cómo pasó la pandemia? Es la pregunta obligada, pero ella contesta: “¿Cuál?”. Lúcida. Sagaz. “La última la pasé tranquila. La de la polio me preocupó más, porque mis hijos eran chicos“, dice. Esta última pandemia la transitó sin mucha preocupación. No quiso vacunarse. Ni ella ni su hija. Finalmente, cuando se contagió de Covid, fue poco más que un resfrío, del que se había recuperado un par de días más tarde.

Josefa vive con su hija Emma, de 86 años, que fue enfermera toda la vida y ya está jubilada y con su nieta Mercedes Román, que es administradora de empresas y que no solo la cuida sino que disfruta cada día con ella. Todas las mañanas, Josefa amaga con despertarse tempranito, pero si ve que está fresco, duda y se queda en la cama. “No me gusta madrugar y despertar al resto”, dice.

Por esa razón, puede remolonear y dormir hasta las 11. Después, se levanta, va al baño, se lava el pelo todos los días, aunque haga frío, se higieniza, se viste y sale a encontrarse con la familia hecha una pinturita. Los anteojos los deja sobre la mesa, por si necesita leer algo muy chiquito. Para todo lo demás, con sus ojos le alcanza. Se sienta a la mesa, y mientras se toma su taza de leche con Nesquik, lee el diario, ritual que disfruta enormemente. “Me gusta estar informada”, dice.

La única pastilla que toma es la Levotiroxina, porque está operada de las tiroides, hace muchos años. Ni pastillas para la presión, ni Alzheimer, ni vitaminas, ni pastillas para el corazón. Nada. “Más sana no se consigue”, bromea Roberto Martín, su nieto.

Cuando va a visitar a su médico, la revisa y al descubrir que sus brazos tienen no solo fuerza sino también músculos, el doctor se ríe de costado y le reconoce que está tocando de oído. Ella es su primera paciente de 108 años. Hace unos años, cuando falleció su hija menor, con la que vivía, Josefa decayó. Estuvo internada y pensaron que eran sus últimos días. Hasta ese entonces había sido súper independiente, vivía con la hija pero era ella la que mandaba, como si viviera sola. Todas las semanas, se cruzaba a la almacén, compraba la harina y amasaba fideos para toda la familia el domingo.

La tristeza de la pérdida

Pero con la tristeza de haber perdido una hija, se vino abajo. Estuvo un mes y medio internada, se le formó una escara en la espalda. Entonces Mercedes decidió llevársela a vivir a su casa. Y santo remedio. Desde ese día, no paró de repuntar. “Vino un cardiólogo, que es deportólogo. Le miró el electro y no lo podía creer. Se lo volvió a hacer. Pensó que había un error, después nos dijo: tiene el corazón de un jugador de la primera de Boca”, cuenta el nieto.

Hay un ritual que nunca saltea Josefa: encremarse. Después de leer el diario, se sienta en la mesa del living y mientras mira las noticias, se pone crema en las manos, en la cara, en las piernas, en los brazos. “Me gusta estar humectada”, dice.

Eso sí, aunque sea pleno invierno, ella va a vestir siempre de polleras. “Ya no me pongo enagua. La combinación como le decíamos antes. Ya no se usa más”, dice.

¿Le gusta Javier Milei? Josefa hace cara de pocos amigos. “No me gusta. Hace mucho barullo. Grita mucho”, dice.

De la época de Perón no habla mucho. “Yo no me metí nunca en política”, dice. En cambio sí se acuerda de Eva. “A Evita la fui a ver varias veces. Primero a Bienestar Social, porque habíamos comprado una casa con mi marido y nos habían estafado. Fui a ver qué podía hacer. La segunda vez, fui a Olivos, pero no me dejaron pasar. Ya la tenían encerrada los militares, pobrecita, estaba muy enferma. No me pudo ayudar”, dice.

Pero tiempo después con su marido, que era chofer de los camiones de una empresa constructora, pudieron tener su propia casa en Villa Urquiza. Poco después de cumplir los 60 años, de tanto fumar, se enfermó de los pulmones y murió. Josefa lleva 51 años de viuda, aún así conserva la libreta de matrimonio en la mesita de luz. ¿Nunca quiso volver a formar pareja? No, dice. La nieta le pregunta por un señor y ella pone cara de disimulada. “Ah, no, era solo un amigo”, dice.

Todavía se acuerda del primer lavarropas que tuvo, un Eslabón de Lujo. Su hijo, que estudiaba en una técnica, había aprendido a soldar y lo convocaban de las fábricas para armar y después para reparar lavarropas. “Era increíble poder lavar la ropa y no tener que hacerlo a mano. Eso sí que fue una liberación”, dice.

A su hijo le fue tan bien que se lo terminaban disputando las empresas y se fue a vivir a Estados Unidos donde triunfó como ingeniero. Lo volvió a ver unas pocas veces. “Murió joven, también a él se lo llevó el cigarrillo”, dice.

“Lo que más extraño es a la gente de mi época. Ahora la calle está peligrosa, uno tiene que andar con cuidado. Antes, con la palabra alcanzaba. Porque la gente tenía palabra. Tenía honra. Ahora, aunque te firmen 100 papeles te engañan lo mismo. Por eso me gusta ir a oler el jazmín. Voy caminando despacito, me paro en la esquina y respiro. Total, es gratis. Me gusta ese olor, porque me hace acordar a mi tiempo, a las cosas como eran antes”, dice.