La Fundación Alexander Von Humboldt premio a las investigadoras argentinas Andrea Bragas y Maristella Svampa

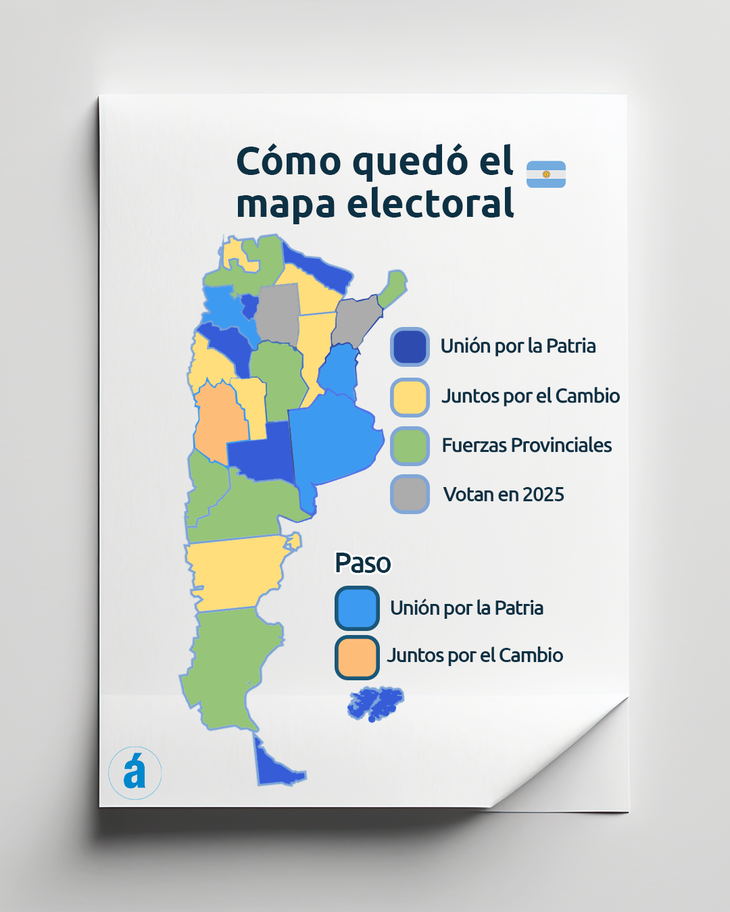

Mapa de los nuevos gobiernos provinciales, a la fecha

El Conicet en debate: ciencia, productividad y desarrollo

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) es el principal organismo dedicado a la promoción y ejecución de la Ciencia y la Tecnología en la Argentina. Cuenta con 11.800 investigadores, además de becarios y técnicos distribuidos en centros de investigación de todo el país. Los miembros de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC) son personas con formación universitaria, con años de estudios académicos adicionales, generalmente de especialización o maestría, doctorado y posdoctorado. Ingresar y permanecer en la CIC requiere someterse periódicamente a distintos mecanismos de seguimiento y evaluación internos y externos a la institución.

Los investigadores hacemos muchas tareas: es indispensable investigar y publicar los resultados en revistas con reconocimiento internacional y con arbitraje a doble ciego (evaluadores que no conocen a los autores y viceversa). Además, formamos recursos humanos, coordinamos equipos, dirigimos tesistas de grado y posgrado, integramos jurados de tesis, concursos, evaluamos artículos y proyectos de investigación, realizamos actividades de divulgación de la ciencia en distintos medios, contribuimos al debate y aportamos argumentos a proyectos legislativos, elaboramos informes para organismos públicos y privados y, generalmente, también ejercemos la docencia. Prácticamente todos los países de altos ingresos cuentan con este tipo de organismos.

En el CONICET, existen tres grandes áreas de conocimiento en las que se distribuyen los investigadores que corresponden a las denominadas “ciencias duras”, como Ingeniería, Biología, Exactas, etc. Estos estudian temas de lo más variados. Por mencionar solo algunos pocos ejemplos: “Nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento de cáncer, enfermedades autoinmunes e inflamatorias”, “Análisis bioquímico de las propiedades de resistencia bacteriana para inactivarlas y tratar infecciones”, “Evaluación de los factores de riesgo que atentan contra el envejecimiento saludable en las poblaciones de América Latina”, “Desarrollo de nuevos fármacos para combatir el mal de Chagas”, “Análisis del aporte de cultivos de servicios a la fertilidad de los suelos”, “Estudios de dispositivos para el ahorro de energía y combustible en automóviles”, entre muchos otros.

A su vez, una cuarta gran área se vincula a las Ciencias Sociales y Humanidades, que ha sido la más bastardeada en esta época de campaña. Quienes nos ubicamos aquí investigamos problemas tales como ¿qué reformas educativas son necesarias para mejorar la calidad de la enseñanza?, ¿qué incentivos hacen falta para que se desarrolle la industria de un sector determinado?, ¿qué deberíamos producir como país teniendo en cuenta el contexto y las condiciones internas?, ¿qué políticas energéticas son económicamente relevantes y cuáles ambiental y socialmente deseables? En materia socioambiental, por ejemplo, se analiza cómo relocalizar a quienes van a ser afectados por las inundaciones derivadas del cambio climático; qué impactos tendrá la minería sobre los pueblos en donde se desarrolla y cuáles podrían ser lineamientos estratégicos al respecto. Nosotros, en particular, estudiamos cuestiones asociadas a la generación y gestión de residuos como, por ejemplo, ¿qué materiales se están derivando a basurales o rellenos sanitarios y podrían ser objeto de valorización?, ¿para qué materiales aún no existen mercados para su reciclado y en qué condiciones sería posible generarlos?, ¿qué regulaciones podrían establecerse para promover el reciclaje y la inclusión social?

¿Qué cambiaría el pasaje de CONICET de un sistema público a uno privado?

El objetivo último del CONICET debería ser contribuir a hallar los medios para lograr el bienestar de la sociedad. Si el CONICET fuese privatizado, sería el mercado el que impondría los temas de investigación, y dejarían de realizarse estudios sobre diversas problemáticas cuya “utilidad” es significativa y, en otros casos, incierta. Dejarían de pensarse y discutirse modelos de país de mediano y largo plazo. Es improbable que el interés privado, cuyo objetivo primordial es maximizar ganancias, pueda promover estudios cuyo horizonte es mejorar el bienestar de la sociedad en su conjunto, más que ganancias particulares. En este sentido, el CONICET es un organismo estatal que establece alianzas estratégicas con el sector productivo y, al ser un ente autárquico, permite que su misión permanezca en el tiempo y atraviese las distintas gestiones de gobierno.

Organismos estatales como el CONICET son importantes para dar impulso a un modelo de desarrollo de país pensado estratégicamente. Ello sucede, por ejemplo, cuando a través de subsidios, prerrogativas o distintos incentivos, se brinda apoyo a ciertas industrias durante sus fases iniciales. El CONICET y la Agencia de Ciencia y Tecnología dan el marco de contención que permite poner a prueba iniciativas de lo más variopintas. Algunas, luego, con su apoyo, cobran escala y se vinculan al interés público. Esto no suele suceder en el sector privado, en donde el margen de incertidumbre para los ensayos siempre es más acotado, en tanto los beneficios sociales de algunos proyectos (por ejemplo, uno que se dedique a investigar la cura a una enfermedad rara) podrían ser altos, pero no así la rentabilidad financiera.

Además, cuando se plantea el cierre del organismo, tal como se expresa irresponsablemente en el marco de campañas políticas, ¿se han evaluado los costos que ocasionarían al Estado los juicios por la eliminación de puestos de trabajo concursados y en relación de dependencia?

Es cierto que el organismo se debe discusiones a nivel interno acerca de qué temas priorizar, o cuáles son los incentivos que debe establecer para sus investigadores, por ejemplo. Pero, en lugar de proponer cerrar o privatizar el CONICET pueden discutirse algunas estrategias para promover que el organismo cumpla mejor sus funciones. Por ejemplo, hace ya un tiempo el CONICET incentiva investigaciones en torno a “temas estratégicos” organizados en función de grandes problemas de interés nacional, que comprenden cuestiones relativas a demandas sociales (salud, educación, justicia, seguridad, urbanización, vivienda), productivas (energía, industria, agricultura) y ambientales (biodiversidad, calidad del ambiente, impacto ambiental de las actividades productivas, mitigación y adaptación al cambio climático). Se podría potenciar este espacio y promover una mayor articulación entre estos temas estratégicos, ciertos ámbitos de decisión del Estado y el sector privado. En este sentido, la falta de articulación es quizá el mayor desafío: existen informes técnicos que no son leídos por organismos clave de gobierno, proyectos de ley que no son sometidos a la evaluación de cuerpos de científicos, entre otros. Al respecto, se visualizan algunos avances recientes interesantes, como una Oficina Científica creada en la Cámara de Diputados de la Nación, para poner en debate de miembros de la comunidad científica los proyectos de ley, también se observan organismos estatales que solicitan diagnósticos a investigadores. Sin embargo, resta mucho por hacer.

Productividad y desarrollo

Si bien los resultados de las últimas PASO reflejaron un pedido de un cambio por gran parte de la sociedad, aún no parece haber coincidencias en cuanto a las orientaciones y características del rumbo por adoptar. La inflación es el problema más visible y, ante este panorama, la dolarización conjugada con la apertura comercial (libre ingreso de productos desde el exterior), se presenta para algunos como el atajo sencillo para enfrentarla. Es tentador: es cierto que la dolarización operaría tal como lo hizo la convertibilidad de los noventa deteniendo la inflación y la devaluación del peso, pero lo haría de manera más dura. Justamente, la envergadura de esta medida es lo más preocupante, pero lo que menos se advierte.

Tal como en la convertibilidad, con la dolarización se generaría paridad con el dólar (esta vez tan perfecta que ahora solo habría dólares). En los años noventa, eso, junto con la apertura, aportó a una indiscriminada importación y a una caída de nuestras exportaciones, lo que destrozó la producción local e incrementó el desempleo y la pobreza. La situación tuvo otros tantos complementos y aristas, pero lo cierto es que explotó hacia fines de 2001 dando lugar a una formidable devaluación del peso que fue lo que, tras un caos económico y social, volvió a generar condiciones para aumentar nuestras exportaciones y reducir las importaciones, y a mejorar la situación del empleo. Esta clase de retorno no sería factible bajo la dolarización. No existen tampoco experiencias exitosas en la región bajo este régimen.

Lo anterior se agrava si consideramos que somos un país agroexportador que compra productos industriales costosos al resto del mundo: la crisis tiene raíces profundas asociadas a una dependencia estructural. En este marco, la dolarización, al atentar contra nuestras exportaciones, impondría ser más competitivos bajando drásticamente nuestros costos. De allí, en gran parte, la preocupación por la “productividad”: bajar costos para aumentar la productividad. Pero para ser más productivos, es necesario una masa crítica de personas pensando en un plan de desarrollo sólido y sostenible, que involucre promover industrias claves. El fondo de la cuestión es pensar la estructura productiva de nuestro país ya que esta es la que desata por sí misma mecanismos de inflación y devaluación de la moneda, lo que se agrava por la memoria colectiva respecto de la inflación (querer cubrirse) y por recurrentes déficit fiscales, que derivan en políticas monetarias mal usadas.

La dolarización, sin embargo, es una política de shock brutal que no da tiempo a reconvertir nuestra estructura productiva: requiere, igualmente, de reacciones bruscas y rápidas y, la manera de reducir los costos rápidamente, perdida la opción de la devaluación, es únicamente la reducción de costos salariales (vía flexibilización, desempleo e informalidad). Así, con la dolarización nos enfrentaríamos nuevamente a una situación potencial de crisis similar a la de fines de los noventa, dada por la paridad cambiaria. Esto llevaría a una redistribución regresiva de la renta y, desde ya, a la pérdida de lo que queda del Estado de Bienestar (servicios de salud y educación, por los que la Argentina ha sido tan bien ponderada). Cambios que, si se dan, son de muy difícil reversión.

Para desdicha de nuestra sociedad, además, a diferencia de lo ocurrido hasta ahora, se perderían dos instrumentos clave de gestión económica, como la política cambiaria y la política monetaria. Instrumentos usados con poca cautela a lo largo de los años, pero claves para poder revertir una crisis. Eliminar estos instrumentos sería como eliminar un medicamento porque fue mal usado. Eliminarlos implica perder soberanía como país: perder la capacidad de salir de situaciones de crisis como las que se avizoran.

Finalmente, todas estas cuestiones están agravadas por la crisis ambiental: los efectos del cambio climático (sequías, inundaciones), la deforestación y la contaminación, que complican nuestro modelo de país como agroexportadores-dependientes. En este sentido, sostener la actual estructura económica, atada a producir a bajo costo que impondría la dolarización, puede derivar en un mayor daño ambiental y un decrecimiento en términos de productividad, generándose con esto un círculo vicioso. Quizás la dolarización frene la inflación, pero a costa de un alto costo social, económico y ambiental a mediano y largo plazo.

La productividad y el cambio deben ser pensados por otra vía: en primer lugar, un plan de estabilización que atienda el déficit fiscal por caminos difíciles pero aún no explorados, como, entre muchos otros, redefinir el sistema regresivo de subsidios, intervenir las jubilaciones de privilegio, atender casos de evasión o casos de corrupción estatal, entre otros. Asimismo, se debe promover un vínculo fluido entre la ciencia y el Estado (más que desmantelar a la ciencia y al Estado), implementar un plan estratégico de desarrollo industrial y del sector servicios, económica, social y ambientalmente sostenible. Cerrar o privatizar organismos como el CONICET es perder la posibilidad de darle un rumbo posible al cambio, con un plan de desarrollo país.

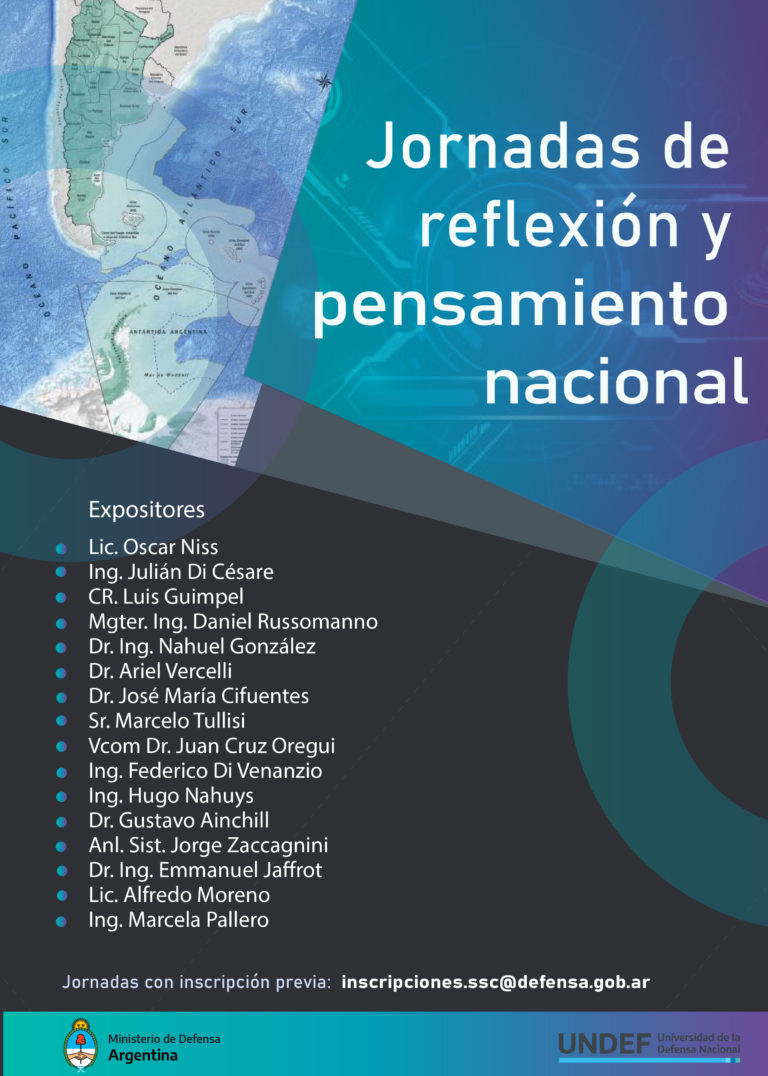

Mariana Saidon y Pablo J. Schamber Los autores son investigadores independientes del CONICET (AAP, EPyG, UNSAM y UNQ/UNAJ) y miembros fundadores de la Red de Investigación y Acción en Residuos (RIAR)20 y 21 de Septiembre: Jornadas de reflexión y pensamiento nacional

Estos son los trabajos que surgen de la Inteligencia Artificial

Estos son los trabajos relacionados con la Inteligencia Artificial que ahora buscan las empresas

El primer trabajo que se está generando gracias a la IA es Ingeniero de prompts. Se trata de saber cómo optimizar el rendimiento de ChatGPT, Dall-E, Google Bard y otras herramientas similares. Otro rol que se suma a las búsquedas laborales es el de Investigador de IA, su tarea es identificar maneras de usar la IA para superar problemas y limitaciones. Además, se necesita un Experto en Procesamiento de Lenguaje Natural, es decir, una persona que domine los modelos lingüísticos y apoye al equipo de desarrollo de software con el procesamiento del lenguaje. Para esto se necesita aprender lenguaje de programación. Poro otro lado, también necesitan un Experto en Automatización Robótica de Procesos: alguien que se encarga de gestionar sistemas de software que automatizan tareas repetitivas y manuales en una empresa. Para formarse para este empleo se debe contar con una licenciatura en programación. Otra de las ofertas laborales es para Auditor de Algoritmos, este trabajador revisa algoritmos de sistemas o aplicaciones para asegurarse de que carezcan de sesgos que discriminen a las personas por género, raza o edad. Para este trabajo se puede tener una formación en tecnología como también en una disciplina social y relacionada con la ética. Por último, se busca Especialista en Ética y Leyes con conocimiento de la IA para asegurarte que todo el trabajo relacionado con la IA sea bien aplicado.Un mapa revela la creciente resistencia en seis provincias de una maleza al glifosato

Millones de litros de glifosato se aplican cada año en la Argentina con el objetivo de controlar las malezas en los cultivos. Su uso continuo durante décadas generó diversos problemas, uno es el aumento de la resistencia al herbicida.

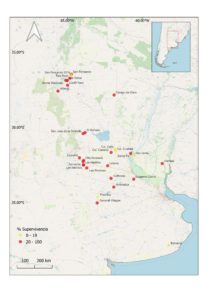

Un equipo de investigación de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) analizó el fenómeno en la especie Eleusine indica, o pie de gallina, y generó un mapa que muestra los casos de resistencia en diversas regiones de la Argentina. Se detectó en seis provincias y la mayor cantidad se dio en el este de Tucumán y en el centro y sur de Córdoba. El grupo de estudio enfatizó la necesidad de adaptar los manejos agronómicos para prevenir que los casos incrementen. “En las poblaciones de malezas existen individuos que tienen la capacidad de sobrevivir o de eludir el efecto del glifosato. Si bien estos individuos son preexistentes a las aplicaciones, el uso recurrente del mismo producto a lo largo del tiempo genera un ambiente que los favorece y hace más evidente su presencia. Es un problema que sucede cada vez con mayor frecuencia y en cada vez más especies”, explicó Natalia Moreno, becaria posdoctoral en el instituto IFEVA (UBA-CONICET). El equipo que integra Moreno se centra en el estudio de Eleusine índica, también conocida como ‘pie de gallina’, una maleza anual que aparece en los cultivos de verano. En el 2012, se reportó la primera resistencia de esta especie al glifosato en la provincia de Tucumán, y con los años se convirtió en un desafío en más provincias.

En este sentido, resulta clave conocer dónde se da y se concentra la resistencia al glifosato de E. índica en la Argentina. Por eso, relevaron casos en seis provincias y encontraron resistencia en todas: Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Además, detectaron dos zonas de alto riesgo: el este de Tucumán y el centro y sur de Córdoba. “Estas regiones demostraron una mayor cantidad de poblaciones resistentes y altos índices de resistencia al glifosato”, sostuvo Moreno.

Si bien todas las poblaciones evaluadas presentaron resistencia al glifosato, tuvieron distinto porcentaje de supervivencia. “El 80% de las poblaciones analizadas mostró más de un 20% de supervivencia, y el 20% restante presentó valores menores”, resaltó Natalia, y añadió: “estos resultados, sumados a otros de trabajos previos, nos hacen sospechar que las distintas poblaciones tienen diferentes mecanismos de resistencia”.

Asimismo, indicó que, como parte de sus estudios, caracteriza los tipos de resistencias presentes en el área muestreada. “Nuestra línea de investigación busca entender cómo varía la abundancia de los individuos resistentes generación tras generación en diferentes ambientes, expuestos al herbicida a lo largo del tiempo”.

Las claves de la resistencia

Para analizar y combatir esta propiedad de las malezas, Moreno contó que aplican la dosis de herbicida que usualmente se usa a campo a poblaciones “sospechosas” de presentar resistencia como también a otras ya identificadas como resistentes y susceptibles, y evalúan el porcentaje de supervivencia de los individuos. “Luego, también analizamos distintas dosis, tanto superiores como inferiores a la de campo. Además, investigamos los mecanismos de resistencia y sus consecuencias en el desarrollo de las plantas”.

En ese marco, agregó: “Si bien se tiende a pensar que la resistencia tiene un costo fisiológico o reproductivo para el individuo resistente, hay que evaluarlo en cada situación particular. Por un lado, se sabe que en ausencia de herbicida existe un resistente que se comporta prácticamente igual que el susceptible tanto en cantidad de semillas como en acumulación de biomasa. Por otro lado, otro tipo de individuo resistente presenta menor tamaño y cantidad de semillas que el susceptible”.

Para finalizar, Moreno señaló que para combatir la resistencia al herbicida hay que realizar un conjunto de diferentes estrategias que incluyen evitar el uso del mismo herbicida de forma continua, ser cuidadosos con las dosis y los tiempos de las aplicaciones, y rotar cultivos. “Lo que se conoce como manejo integral de las malezas. Los ingenieros agrónomos desempeñan un papel crucial en la implementación de estas prácticas”. (Sebastián Tamashiro / SLT-FAUBA)

El equipo que integra Moreno se centra en el estudio de Eleusine índica, también conocida como ‘pie de gallina’, una maleza anual que aparece en los cultivos de verano. En el 2012, se reportó la primera resistencia de esta especie al glifosato en la provincia de Tucumán, y con los años se convirtió en un desafío en más provincias.

En este sentido, resulta clave conocer dónde se da y se concentra la resistencia al glifosato de E. índica en la Argentina. Por eso, relevaron casos en seis provincias y encontraron resistencia en todas: Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Además, detectaron dos zonas de alto riesgo: el este de Tucumán y el centro y sur de Córdoba. “Estas regiones demostraron una mayor cantidad de poblaciones resistentes y altos índices de resistencia al glifosato”, sostuvo Moreno.

Si bien todas las poblaciones evaluadas presentaron resistencia al glifosato, tuvieron distinto porcentaje de supervivencia. “El 80% de las poblaciones analizadas mostró más de un 20% de supervivencia, y el 20% restante presentó valores menores”, resaltó Natalia, y añadió: “estos resultados, sumados a otros de trabajos previos, nos hacen sospechar que las distintas poblaciones tienen diferentes mecanismos de resistencia”.

Asimismo, indicó que, como parte de sus estudios, caracteriza los tipos de resistencias presentes en el área muestreada. “Nuestra línea de investigación busca entender cómo varía la abundancia de los individuos resistentes generación tras generación en diferentes ambientes, expuestos al herbicida a lo largo del tiempo”.

Las claves de la resistencia

Para analizar y combatir esta propiedad de las malezas, Moreno contó que aplican la dosis de herbicida que usualmente se usa a campo a poblaciones “sospechosas” de presentar resistencia como también a otras ya identificadas como resistentes y susceptibles, y evalúan el porcentaje de supervivencia de los individuos. “Luego, también analizamos distintas dosis, tanto superiores como inferiores a la de campo. Además, investigamos los mecanismos de resistencia y sus consecuencias en el desarrollo de las plantas”.

En ese marco, agregó: “Si bien se tiende a pensar que la resistencia tiene un costo fisiológico o reproductivo para el individuo resistente, hay que evaluarlo en cada situación particular. Por un lado, se sabe que en ausencia de herbicida existe un resistente que se comporta prácticamente igual que el susceptible tanto en cantidad de semillas como en acumulación de biomasa. Por otro lado, otro tipo de individuo resistente presenta menor tamaño y cantidad de semillas que el susceptible”.

Para finalizar, Moreno señaló que para combatir la resistencia al herbicida hay que realizar un conjunto de diferentes estrategias que incluyen evitar el uso del mismo herbicida de forma continua, ser cuidadosos con las dosis y los tiempos de las aplicaciones, y rotar cultivos. “Lo que se conoce como manejo integral de las malezas. Los ingenieros agrónomos desempeñan un papel crucial en la implementación de estas prácticas”. (Sebastián Tamashiro / SLT-FAUBA) Investigadores argentinos estudian la contaminación en las reservas ecológicas

Económico y de larga duración

Al ser estudios duraderos, las técnicas que utiliza este equipo son de bajo costo y con la menor cantidad de insumos posibles. Por ejemplo, emplean bolsas de polietileno para evaluar los contaminantes del agua: las colocan durante un tiempo y luego las sacan para ver qué hay en el medio acuático. También indagan la capa superficial del suelo, las hojas de las plantas y la corteza de los árboles. Además, estudian las partículas que flotan en el aire y el lapso durante el cual aumentan o disminuyen los elementos contaminantes. “En las áreas que en otra época fueron industriales y las normativas no eran tan exigentes con el cuidado ambiental, encontramos hidrocarburos y restos de derivados de petróleo sumado a que la afluencia del transporte genera un nivel elevado de hidrocarburos tanto en los suelos como en el aire”, señala la investigadora. En ese sentido, Cappelletti indica que “el otro gran problema” son los metales, ya que encontraron algunos sitios con altos niveles de plomo. “Si bien no superaron la normativa vigente, sí es necesario estar alertas”, detalla la investigadora.Elementos peligrosos

Como las reservas del AMBA están cerca de las zonas urbanas, la salud de las personas podría verse afectada si la contaminación es excesiva. Por eso, los especialistas realizarán una evaluación acerca de los riesgos que implican los contaminantes. “Aunque en general los niveles son bajos, pueden traer enfermedades y complicaciones si su presencia se mantiene a largo plazo”, detalla la científica de la UNDAV. Según la Organización de las Naciones Unidas, la contaminación del aire es uno de los mayores riesgos ambientales para la salud humana y una de las principales causas evitables de muerte y enfermedad a nivel mundial, causando 6,5 millones de decesos prematuros cada año. Por ejemplo, la presencia de hidrocarburos en el aire puede afectar las vías aéreas superiores e inferiores y generar predisposición a enfermedades respiratorias. En el caso del plomo, la población más vulnerable es la infantil. Según Unicef, este metal afecta a 800 millones de niños en el mundo y es “particularmente destructivo para los menores de cinco años, ya que daña sus cerebros antes de que hayan tenido la oportunidad de desarrollarse plenamente, causándoles un deterioro neurológico, cognitivo y físico para toda la vida”. “En general, la contaminación de plomo se da en el suelo. El contacto directo por el mismo hábito infantil de tocar, no lavarse las manos y llevarlas a la boca hace que se dé un consumo de plomo en los lugares contaminados”, explica Cappelletti. Una vez que el monitoreo haya finalizado, el objetivo es divulgar el estudio en el ámbito científico y en la sociedad en general. “La gente siempre está abierta a recibir este tipo de información. Nosotros buscamos proporcionar todos los datos, pero sin generar alarma. Además, tratamos de generar estrategias a través de las cuales no solo demos la información sino también podamos presionar a aquellos que deben actuar”, subraya Cappelletti. Según la Organización Mundial de la Salud, el 99 por ciento de la población mundial respira un aire que supera los límites de contaminación recomendados. En este sentido, los países más afectados son los de medianos y bajos ingresos. Las fuentes más comunes de contaminación del aire son los aparatos domésticos de combustión, los vehículos de motor, las instalaciones industriales y los incendios forestales. Además, los tóxicos más preocupantes para la salud pública son las partículas en suspensión, el monóxido de carbono, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre.CAREM, el reactor modular argentino

Prologuito de AgendAR:

Cuando una nota es muy buena, no hay que añadirle prólogos. Pero de esta pieza de Matías Alonso me conmovieron especialmente dos cosas: enterarme de que Gabriela Piacentino, ingeniera de la Oficina Técnica de Ingeniería y Procesos del proyecto CAREM, es mucho más joven que esta centralita nucleoeléctrica, presentada al mundo en un Power Point en 1984, y por la que vengo bregando desde 1985, cuando me hice periodista científico. La otra cosa que me conmovió es que para resucitar de una de sus tantas y sucesivas muertes a este proyecto, en 2008 la recién creada Gerencia CAREM de la CNEA trajera a la obra a parte de la Vieja Guardia de los años ’60 y ’70, la que transformó a la Argentina en un país nuclear de vanguardia y exportador. Y de todos ellos, me sacudió particularmente el nombre de Eduardo Díaz, (a) «El Gordo», jefe de Puesta en Marcha de Atucha I y de Embalse, que con más de 80 años viajaba cada dos semanas desde Córdoba a Buenos Aires para capacitar a los gerentes más jóvenes. No lo conozco a Díaz más que por su fama y una charla telefónica de una hora en la que aprendí más que en un año de lecturas y entrevistas. De él se dice que dejó la vida en la obra de la Central Nuclear de Embalse, en Córdoba, que sin su astucia, su empuje, su audacia y su conocimiento técnico él la obra habría quedado a medio iniciar debido al sabotaje coordinado del proveedor de la central y del montajista, etc. Y que era una topadora en los dias tranquilos, y en los otros, el Krakatoa. Con perdón del Krakatoa. No me quiero ir en cumplidos. Pero a Díaz le digo que ya le debo Embalse, la mejor central nuclear de la Argentina por seguridad y factor de disponibilidad, y también de las Américas de Canadá para el sur. ¿Y resulta que ahora le debo también una cuotaparte del CAREM? ¿Se acepta pago en bonos Lecop?Daniel E. Arias

ooooo

El CAREM (por Central Argentina de Elementos Modulares) es un reactor experimental de baja potencia que, como su nombre lo indica, se puede utilizar de manera modular. Actualmente, es la única central nuclear de potencia (el prototipo en construcción será de 32 MW) que está en construcción en la Argentina, tras la paralización de Atucha III. Se está construyendo desde el año 2014 en el complejo atómico Atucha, en la localidad bonaerense de Lima, y podría ponerse en funcionamiento entre los años 2021 y 2022 –tras sucesivas postergaciones– de mantenerse el financiamiento del proyecto, ya que el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) ha sido recortado por el actual Gobierno a la mitad con respecto al del año 2015. Esta pequeña central nuclear para la producción de energía eléctrica es de diseño argentino y prevé la integración local del 70% de los insumos, componentes y servicios que demanden. El interés del Gobierno por esta central parte de que el CAREM es considerado por la CNEA un desarrollo con potencial de exportación. Con este objetivo, una empresa integrada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la empresa INVAP y Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) buscaría comercializar este desarrollo en el mundo una vez consolidada la experiencia local. En la CNEA estiman que el mercado mundial de este tipo de centrales podría alcanzará los 400.000 millones de dólares, de los cuales la Argentina, por ser el primero en diseñar y poner en funcionamiento este tipo de plantas, podría quedarse con el 15%. Sus características lo hacen ideal para el abastecimiento eléctrico en zonas alejadas de los grandes centros urbanos —donde las condiciones geográficas o el clima dificultan el transporte de combustible y el tendido de redes eléctricas— o polos fabriles con alto consumo de energía, además de ofrecer otras prestaciones como desalinización y provisión de vapor para diversos usos industriales. El 21 de agosto del año pasado comenzó la construcción del edificio que contendrá las instalaciones nucleares, una estructura de 18.500 metros cuadrados en la que el reactor ocupará más de dos tercios de ese volumen. Diseño propio El CAREM ofrece una serie de ventajas con respecto a los grandes reactores nucleares de agua a presión (PWR, por sus siglas en inglés) desde el punto de vista de la seguridad, el financiamiento y los plazos de construcción. “Este prototipo es el comienzo para consolidar a la Argentina como un diseñador de centrales de potencia”, afirmó Luciano Turina, de la Gerencia de Área CAREM de la CNEA, durante una presentación que se hizo sobre este reactor en el Centro Atómico Ezeiza y en la que estuvo presente TSS. La seguridad de esta planta está diseñada para que, ante una emergencia, se disparen sistemas automáticos de control que no necesitan de la acción humana y que pueden mantener la infraestructura de forma segura por hasta 36 horas antes de requerir una intervención. Usualmente, un reactor PWR funciona con un recipiente de presión en el que se aloja el núcleo radioactivo y se hace circular agua que se calienta al ponerse en contacto con él. Esto es conocido como circuito primario. Este líquido debe ser bombeado hacia los recipientes generadores de vapor, por los que circula agua que se convierte en vapor para mover las turbinas que generan energía eléctrica, lo que se conoce como circuito secundario. Posteriormente, el agua que está en contacto con el núcleo (circuito primario) debe ser presurizada para volver a entrar en el reactor y reiniciar su ciclo. El CAREM incluye todos estos sistemas adentro de su recipiente de presión y los generadores de vapor también están adentro, por lo cual no es necesario bombear el agua del circuito primario por fuera del mismo, con lo que se eliminan las tuberías de gran tamaño que tienen los reactores PWR y los riesgos de pérdida de agua contaminada y de fallas de la bomba de circulación. Este reactor, en cambio, funciona por circulación natural, ya que el núcleo del reactor se encuentra en la parte baja del recipiente de presión mientras que los generadores de vapor están arriba de él. Así, el agua asciende cuando se calienta y se pone en contacto con los generadores de vapor, unas serpentinas dentro de las cuales circula el agua del circuito secundario que será llevada a las turbinas. Al entrar en contacto con los generadores de vapor, el agua se enfría y vuelve a bajar para calentarse nuevamente en el núcleo. Al incluir todos estos sistemas adentro del recipiente de presión, no es necesario volver a presurizar el agua que está en contacto con el núcleo, ya que el sistema es autopresurizado por un domo superior en el que se acumula vapor, con lo que se elimina otro riesgo de falla. Que todos los sistemas estén adentro del recipiente de presión también obliga a tener uno más grande con relación al núcleo, por lo que también la cantidad de agua contenida en él es mayor, lo que brinda más estabilidad al sistema y más tiempo frente a una pérdida.

Matias Alonso

Se realizaron tres trasplantes simultáneos en el Hospital Pediatrico Garrahan

Casi cien profesionales y técnicos del hospital pediátrico Garrahan realizaron con éxito tres trasplantes de manera simultánea gracias a la donación multiorgánica de un donante de la localidad bonaerense de Junín, adonde tuvo que trasladarse un equipo del centro de salud porteño para realizar la ablación.

“Probable operativo para una paciente de 12 meses con atresia biliar”, fue el mensaje que a las 16.58 del domingo 27 pasado llegó al grupo de WhatsApp de Trasplante Hepático del Garrahan.

Un hospital público de Junín dio aviso de un donante multiorgánico, por lo que se entendió que, además del trasplante de hígado a la niña de 12 meses, podrían hacerse otros dos: uno de corazón a un niño de 4 años y otro bipulmonar a una adolescente de 13.

La logística de los tres trasplantes incrementó la cantidad de personal necesario. Así que la cadena de mensajes continuó creciendo y convocando a equipos de distintas áreas profesionales y técnicas. Llegaron a participar casi 100 personas.

Una vez confirmada la donación, lo primero que se debe asegurar es la logística, ya que es una etapa fundamental que debe ser programada y realizada de forma muy precisa.

La precisión de la logística debe contemplar que, desde que se efectúa la ablación, el tiempo de isquemia fría (el período transcurrido desde que el órgano es preservado en un estado hipotérmico hasta su trasplante en el receptor) para un corazón o pulmón es de cuatro horas, mientras que para el hígado ese periodo puede extenderse entre 24 y 36.

Logística

“El problema que se planteó es que en Junín no hay aeropuerto, y tuvimos que buscar uno alternativo, en Chacabuco, y usar un avión más pequeño porque era una pista de tierra”, dijo Mariano Boglione, uno de los coordinadores del Centro Quirúrgico del Garrahan.

El especialista que encabezó el equipo que implantó el pulmón, e integró la comitiva que viajó a intervenir al donante, precisó que del operativo de ablación participaron seis profesionales, incluido el piloto.

Una vez en el Garrahan, y con el centenar de profesionales y técnicos ya preparados, comenzaron las intervenciones.

Para el trasplante cardíaco, que se desarrolló en 4 horas y 50 minutos, se utilizó un corazón más grande porque el paciente receptor tenía hipertensión pulmonar.

Esta situación fue evaluada junto a la jefa del área clínica del servicio, la doctora Dora Haag, y la intervención no difirió de una práctica habitual para el equipo, aunque sí hubo profesionales de esta área colaborando en el trasplante bipulmonar que requirió el uso de bombas de inflación extracorpórea, y se prolongó por seis horas.

La adolescente de 13 años que recibió el pulmón era una chica sana hasta hace un año y medio, pero una neumonía necrotizante le dejó una secuela para la que el único tratamiento posible era el trasplante.

En marzo pasado hubo un operativo frustrado porque el donante sufrió un paro cardiorrespiratorio y el órgano dejó de ser útil antes de tiempo. Este tipo de trasplantes no es muy común, ya que los avances de los tratamientos de la fibrosis quística, la principal causa de trasplante pulmonar, permiten que los pacientes pediátricos mejoren sin necesitar llegar al trasplante.

Alta complejidad

Oscar Imventarza, jefe de Trasplante Hepático del hospital Garrahan, destacó que “la logística enorme para hacer tres simultáneos es el diferencial de este trasplante”, y destacó la eficacia lograda en “coordinar, tener los quirófanos listos y que más de 100 personas que no estaban en ese momento, se reúnan en el hospital y hayan participado del operativo”.

Detrás de la “alta complejidad” médica hay anestesiólogos, instrumentadoras quirúrgicas, cirujanos torácicos, cardiovasculares, hepáticos, perfusionistas, hemoterapistas, neumonólogos, cardiólogos, hematólogos, asistentes administrativos, choferes y pilotos de avión, además de los equipos de soporte y cuidado postrasplante.

“Este triple trasplante significa que el Hospital Garrahan sigue llevando en alto la bandera de la trasplantología infantil en la Argentina y eso es muy importante”, valoró el especialista, y agregó que prosiguen “trabajando en la senda de hacer 45 trasplantes hepáticos por año para mejorar la calidad de vida de los pacientes”.

Por su parte, el jefe de Cirugía Cardiovascular, Trasplante Cardíaco y Cirugía Vascular Periférica, Pablo García Delucis, señaló que “tener la disponibilidad de reunir a todo ese personal en equipos diferentes, hacerlo en forma simultánea en tres quirófanos y contar con casi 100 personas un fin de semana –cuando la mayoría debe dejar sus compromisos, familia o cumpleaños para acudir al llamado– es algo que nos enorgullece y valoramos como equipo”.

“No es la primera vez que el Hospital lleva adelante una triple intervención en simultáneo. Esto habla de una continuidad, representa un orgullo para nuestra institución y un verdadero hito para la salud pública pediátrica de la que formamos parte y trabajamos para sostener y mejorar todos los días”, afirmó Patricia García Arrigoni, directora médica ejecutiva del Garrahan.

En tanto, la presidenta del Consejo de Administración del hospital, Gabriela Bauer, agradeció y destacó “la solidaridad de una familia que frente a un hecho trágico como es la muerte de un ser amado trasciende al acto de donar los órganos y decide ayudar a otros niños, niñas o adolescentes”.

También destacó “la dedicación, el esfuerzo y la actitud de las maravillosas personas del hospital que se articulan de inmediato en equipo para hacer posible este resultado”.

El servicio de Trasplante Hepático del Hospital Garrahan está por cumplir las 1000 intervenciones luego de haber sido el primero en realizar un trasplante hepático pediátrico en un hospital público de la Argentina, en 1992.