El físico Alfredo Caro, egresado y ex director del Instituto Balseiro acerco esta propuesta. Daniel Arias responde. Y se reabre otra polemica entre los nucleares argentinos.

«Argentina necesita generar riqueza. Para ello, puede aprovechar a la industria nuclear mundial que está frente a un potencial renacer debido al cambio climático y las crisis políticas. ¿Tiene el país posibilidades de desarrollar un mercado nuclear latinoamericano, antes de que lo ocupen China, Rusia, Francia o Estados Unidos? ¿Lo está buscando? Este documento repasa la historia nuclear global y local, analiza los proyectos que el país tiene en marcha y propone un plan donde el conglomerado nuclear aspire a ser protagonista del desarrollo de la capacidad industrial exportadora del país.

La energía nuclear en el umbral de una potencial expansión

La energía nuclear se encuentra en un punto de inflexión. Tras décadas de una relativa parálisis, está frente a un potencial despliegue de nuevas instalaciones. Ello es así por una serie de razones. Por un lado, la transición energética vinculada el cambio climático está tomando un impulso arrollador. Las fuentes renovables no cuentan aún con tecnologías de almacenamiento lo suficientemente económicas como para ser, solas, la solución. En este escenario, se considera que un camino sólido y creíble debe otorgarle un papel sustancial a la energía nuclear.

Hasta ahora, la energía nuclear no está en camino de incrementar significativamente su cuota en la generación mundial de electricidad. Sin embargo, la situación cambia a un ritmo vertiginoso. Luego de la invasión rusa a Ucrania, se puso de relieve la vulnerabilidad del aprovisionamiento energético basado en recursos fósiles y el interés por la expansión de la energía nuclear ha experimentado un singular crecimiento.

Industria nuclear argentina

Argentina cuenta con tres centrales nucleares de potencia, todas de uranio natural, con una tecnología desarrollada durante la década de 1970. Sin embargo, existen opiniones confrontadas en una serie de aspectos importantes que hacen al rumbo futuro de esta industria.

Hay debates sobre la conveniencia de continuar con el uso de la tecnología de uranio natural para los reactores de potencia, de interrumpirla y reemplazarla por centrales de uranio enriquecido, o incluso de eliminar por completo la opción nuclear para la futura provisión de energía eléctrica.

Mientras tanto, y desde hace unos diez años, el país está considerando la compra —todavía sin concretar— de uno o dos reactores de estas características a China.

¿Cuál es el rol de la energía nuclear en Argentina?

Con la actual estructura y capacidades instaladas, Argentina no necesita nuevas fuentes nucleoeléctricas en el mediano plazo (10 años).

- El país tiene suficiente gas para extraer y exportar en importantes cantidades, como energía de transición para las próximas dos o tres décadas; sustituyendo tanto al carbón en el exterior como a los combustibles líquidos en el país, y proveyendo a la expansión del parque de generación nacional.

- La energía eléctrica de las nuevas fuentes nucleares que se consideran en la actualidad resultaría varias veces más cara que la de gas.

- En pocos años, Argentina sabrá si cuenta con tecnología propia para generación nuclear (CAREM), cosa que haría innecesaria la compra de un reactor importado.

Planificar el futuro nuclear argentino

¿Cuáles son las estrategias que debería considerar Argentina en relación al crecimiento del sector nuclear local? Consideraremos dos. Primero, la compra e incorporación de un nuevo reactor de gran escala (Hualong-1 o “Atucha III”). Luego, la jerarquización del desarrollo de un reactor a pequeña escala nacional (CAREM) con potencial no solo para abastecimiento local, sino también de exportación.

Importar un reactor de gran escala

Un mayor desarrollo económico y un crecimiento poblacional conlleva un aumento de la demanda que se estima entre el 3 y el 4% anual. Eso implica que, en 20 años, se duplicará. Si el crecimiento se reparte entre renovables, gas y nuclear y según la proporción que indica la tendencia mundial, entonces debería incorporarse una nueva central nuclear casi cada 6 años.

En 2014, Argentina firmó un acuerdo por la compra de un reactor chino, todavía sin concretar. Si bien este nuevo reactor permitiría aumentar la oferta de energía para contrarrestar la proyección de aumento de demanda, la elección del modelo no es trivial. El Hualong-1 —que se compraría bajo este acuerdo— ha sido criticado. Los principales motivos son: el alto riesgo de superar el presupuesto original, un diseño sin posibilidades reales de replicarse (ni en la Argentina ni en el mundo), y el alto costo de capital del MWe instalado. Si Argentina comprara un Hualong-1, el impacto en el costo de la energía eléctrica sería significativo. En un cálculo conservador, sería de USD 82 por MWh, USD 20 por encima del valor promedio (USD 62 por MWh). No resulta evidente el bien general que persigue esta inversión.

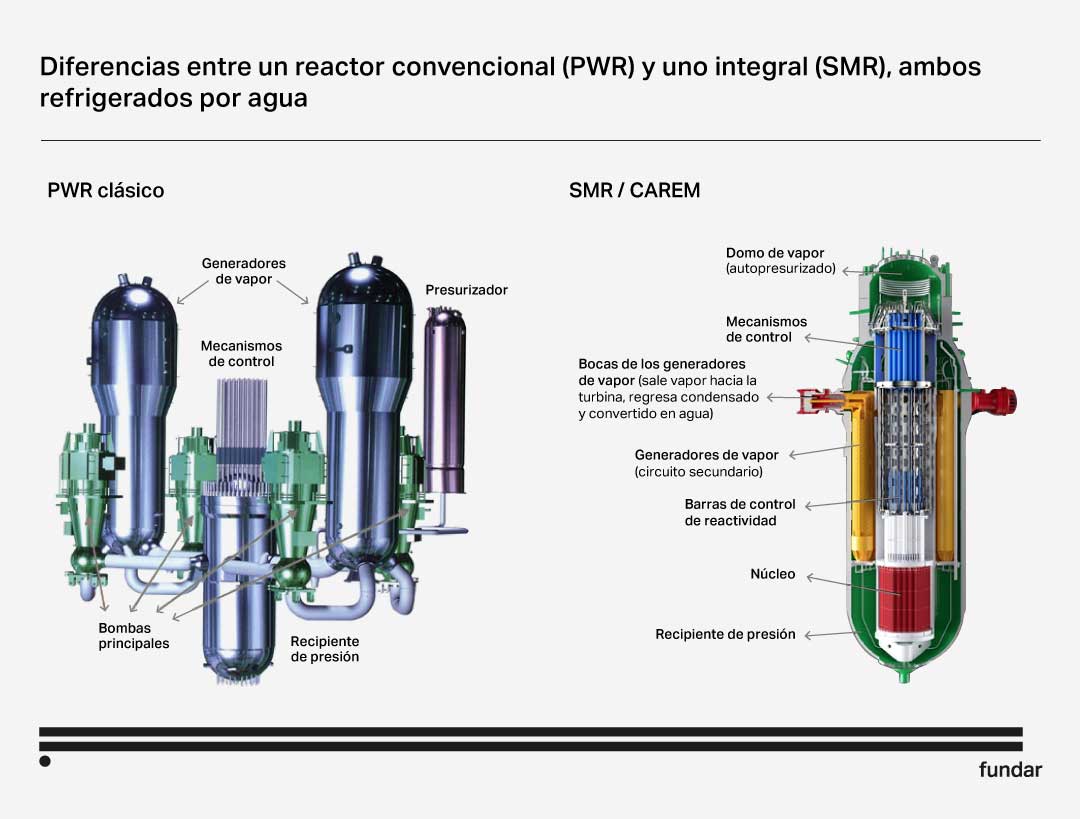

Si Argentina necesita aumentar la generación eléctrica y quiere contribuir al control del cambio climático, debería realizar una lectura crítica de la situación nuclear global. La generación nuclear, tal como la conocemos hoy (basada en reactores de alta potencia como el Hualong-1) podría ser la solución a la descarbonización, pero estos reactores son caros y surgieron dos fuertes competencias. Por un lado, las fuentes renovables, que en unos pocos años alteraron el escenario. Por otro lado, en el área nuclear, los pequeños reactores modulares (SMR por sus siglas en inglés) con potenciales ventajas significativas.

Fabricar el primer reactor nacional a pequeña escala

A inicios de la década de 2000, se lanzó una iniciativa multinacional, conformada por 14 países, para llevar a madurez diseños innovadores de SMR. Esta alternativa abarataría los costos y acortaría el tiempo de construcción, por el armado en serie y en fábrica. Sería una manera de superar las barreras financieras que penalizan los altos costos de capital de las unidades más grandes. Sus diseños simplificados establecen además nuevos estándares para la seguridad pasiva; y su baja potencia otorga flexibilidad operacional, permitiendo combinar con las energías renovables para compensar sus intermitencias. Existen muchos diseños de SMR en el mundo. Argentina es uno de los pocos países que está construyendo uno: el CAREM.

El CAREM no está solo. De los más de 80 SMR en desarrollo, 33 (el 41%) son similares a él. Por lo tanto, cabe preguntarse, ¿qué probabilidades tiene el país de jugar un rol en el nicho de oportunidades que probablemente se abra en estos años y de capturar una parte del mercado internacional de dichos reactores?

Después de más de 35 años en planificación, el CAREM está actualmente en una avanzada etapa de construcción a escala real. No obstante, no hay certeza de que se complete antes que otros competidores.

Para la terminación de CAREM en menos de dos años se estima que los recursos que genera el sector nuclear son suficientes. Sin embargo, la construcción del primer CAREM de potencia de 4 módulos, estimada en USD 3000 millones, requiere de abrir el proyecto a participación accionaria (joint ventures) de empresas, países o grupos inversores.

El gobierno y la industria deberán trabajar en conjunto, tanto identificando mercados como acelerando el despliegue de los primeros prototipos, para probar que el concepto modular y el ensamblado en fábrica los hace realmente competitivos, cosa que todavía no es evidente en ninguna de las propuestas del mundo.

El mercado natural para el CAREM es América Latina, actual foco de atención de China, y Rusia. Una agresiva estrategia de exportación deberá encontrar la manera de neutralizar las ventajas que ofrecerán las ofertas rusas y chinas. Para ello, su estrecha vinculación con Brasil podría potenciarse para conformar una asociación donde Brasil provea el uranio enriquecido y nuestro país, los reactores.

Trazar un plan estratégico para potenciar el desarrollo nuclear

La industria nuclear argentina aspira a devenir un actor de primera magnitud en el mercado de exportaciones, contribuyendo con productos de alto valor agregado al crecimiento de la economía del conocimiento. Lo logrará mediante la captura de parte del mercado mundial de SMR, en particular en la región.

En un país próximo a probar que la industria nacional puede hacer un reactor de pequeña escala (CAREM) y cuya modularización permite alcanzar cualquier valor de potencia que se necesite, resulta paradójico que se esté considerando comprar un reactor “llave en mano” con tecnología extranjera.

Se trata de fijar prioridades. Se sugiere declarar una moratoria de 5 años para la toma de decisiones respecto a la compra de centrales nucleares importadas. En ese plazo, el mundo y Argentina tendrán un panorama más claro sobre el rol de la energía nuclear, en general, y los SMR, en particular.

La industria nuclear nacional actual es generadora neta de ganancias. Si el Estado las reinvirtiera en la expansión del sector, tendría un florecimiento nuclear como pocas veces se vio en nuestra historia. De hecho, alcanzaría no sólo para financiar todos los proyectos de desarrollo en marcha (y más), sino también para generar desafíos, entusiasmo y expectativas en profesionales y perfiles técnicos del sector, mejorando sustancialmente sus perspectivas laborales y dotando al país de una nueva y genuina fuente de riqueza.»

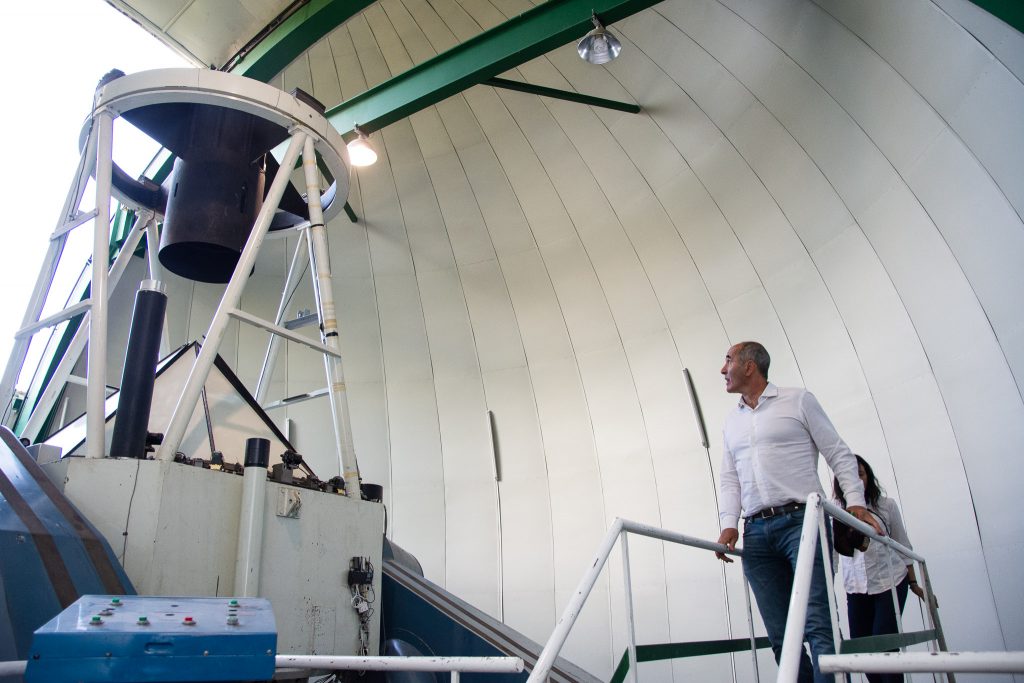

Alfredo Caro

00000

Un salvavidas de plomo para la industria nuclear argentina:

Alfredo, leí cuidadosamente tu propuesta.

.

¿Es deliberada tu omisión del proyecto de un CANDU 100% nacional, del módulo que quieras?

.

Los CANDU son modulares y chicos, es decir SMRS, desde 1961. O modulares y medianos, o modulares y grandes. Son máquinas hechas básicamente de caños: con los mismos tubos de presión y de calandria hacés un reactorcito de 22 MW como el BND, uno de 656 MW como nuestra central cordobesa de Embalse, o un titán de 880 MWe como las unidades del complejo nuclear de Bruce, en Ontario.

.

No hay nada tan modular en el mundo como un CANDU. Son los LEGO de los reactores nucleares. ¿Desde 1961 nadie ha reparado en ello?

.

Porque sucede que por factor de disponibilidad, Embalse, una CANDU, es la mejor central nuclear que tenemos, y la propuesta de clonarla en versiones argentinizadas es perfectamente legal y ajustado a contrato, y existir como propuesta, ésa existe. Desde 2021 se está haciendo la ingeniería básica. Y esa movida tiene raíces profundas en la CNEA, en NA-SA y en la industria nuclear nacional.

.

En tu programa, es el elefante en la habitación. Ni se menciona.

.

No veo problemas en que un gobierno menos entreguista y bobo que al actual y que el anterior al actual, y seguramente (para nuestro mal) que el próximo, encare AMBOS proyectos, el CAREM y el CANDU criollo. Porque no es un gasto. El sector nuclear, como bien decís vos, sólo da ganancias.

.

No me puedo agarrar únicamente del CAREM porque los chinos nos ganaron. Ya tienen el suyo, bien copiado del nuestro. Pero además ya está en línea: se saltearon el prototipo, inauguraron directamente un módulo de tamaño comercial (125 MWe). Se llama Linglong.

.

Para que nosotros escalemos del prototipo de 32 MW al comercial de 125 o 150, ¿cuántos años tenemos? Todavía no se probaron en un modelo físico los generadores de vapor de ese prototipo que se construye en el predio de las Atuchas. Nos están pasando por encima.

.

Me puedo anotar en esa carrera por un SMR de uranio enriquecido como el CAREM, y con los brasileños como vos proponés, (si aceptan). Sigue siendo una buena idea. Pero será para que lleguemos cuartos o quintos al mercado de SMRs, y con un diseño que ya copiaron treinta y pico de competidores con bolsillos más profundos.

.

No sé si eso dará plata, o cuánta.

.

En tu propuesta hay una confusión básica: el verdadero negocio nuclear no es la electricidad, es la tecnología. La Argentina es un exportador nuclear prestigioso.

.

Mi objetivo no es prender lamparitas aquí. Eso es casi un negocio adjunto. Mi objetivo es generar mucho empleo calificado y vender desarrollos tecnológicos argentinos, y para eso se necesita un ecosistema industrial complejo y diversificado, capaz de exportar pero bien apalancado en el mercado interno. Se necesita un nudo de empresas que adquiera una dinámica y un lobby propios, y no admita gobiernos que reculen por presiones externas.

.

Con un único proyecto energético, eso no lo lográs. Con dos y distintos, tal vez generás esa masa crítica de contratistas locales capaz de defender su quintita criolla.

.

Por eso creo que es mejor tener dos quintitas. Por eso quiero seguir con el CAREM, pero más rápido, y empezar ya una o dos CANDU criollas. El objetivo es industrial y tecnológico, pero a diferencia de vos, no creo de ningún modo que eso implique electricidad cara. NA-SA está vendiendo el megavatio hora de Embalse a U$ 46, bien por debajo de los U$ 70 de las renovables. Esto no es la UE ni los EEUU. La nuclear es la electricidad más barata del país.

.

Y desde ya, feliz de no estar abonado al uranio enriquecido en forma forzosa. Coincido con vos en que el Hualong-1 sin una CANDU criolla precedente es una pésima idea, un «one night stand» diplomático con Beijing, y nada más.

.

Por mucho prestigio nuclear que tengamos, La firma china con que venimos negociando, CNNC no nos da baza industrial en nada. Nos percibe como un competidor posible por el mercado sudaca. No creo que esa percepción cambie. No nos necesitan ni nos quieren como socios estratégicos. Nos quieren como vidriera. Del negocio de ellos, no del nuestro.

.

Tu proyecto de apostar todo a un único prototipo de SMR como el CAREM y entregarnos plácidamente al gas durante 4 o 5 años es, a esta altura. Alfredo, lo que se vino haciendo «non stop» desde 2016, pese al tremendo esfuerzo de la dirección actual de la CNEA y NA-SA por resucitar el programa de centrales de 2009, o el de 2014. Y es lo que probablemente se seguirá haciendo.

.

Tu programa es facilísimo. Sale como piña. Es hacer la plancha. No tiene costos, ni siquiera diplomáticos, porque no nos hace competidores de nadie, ni en Sudamérica, ni en el mundo ni en territorio argentino. En tu propuesta, el único trabajo real lo hace la gerencia CAREM, con poco presupuesto. El resto del programa nuclear -con excepción del RA-10, que seguramente se terminará y venderá muchos radioisótopos- se las arreglará como pueda, o vegetará o morirá.

.

La primera víctima de tu programa ya está muerta y sabemos quién la mató. Es la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito, Neuquén, que en 2015 era la mayor del mundo. A este gobierno le hicieron falta 4 años para decidir que había que resucitarla… pero por la mitad, con una sola de dos sus líneas de producción. Y todavía no puso un mango en ello.

.

Con tu programa, nadie va a ponerlo. El producto de esa planta se vende a entre U$ 700.000 y U$ 1 millón la tonelada y empieza a faltar en todo el mundo, empezando por casa, porque ahora, con la PIAP cerrada, somos importadores. Ni EEUU ni China quieren que fabriquemos agua pesada, o que tengamos centrales de uranio natural, que nos hacen independientes en combustibles nucleares.

.

Tu idea borra 56 años de experiencia argentina en uranio natural, deja sin hacer nada a todas las empresas contratistas nacionales que estuvieron en la terminación de Atucha II y el retubamiento de Embalse. Estamos hablando de unas 140 firmas chicas, medianas y algunas enormes, todas nacionales. Ergo, tu propuesta no genera empleo calificado y deja que se sigan evaporando nuestros recursos humanos.

.

Tu plan podrá cerrar en términos energéticos. Pero es profundamente anti-tecnológico y anti-industrial.

.

Sds.

.

Daniel E. Arias