En 2023, Argentina recibio el mayor monto de inversión extranjera desde el 2003. Claves: mineria y software

La inversión extranjera directa (IED, que excluye la especulativa y se circunscribe a la compra de empresas y la radicación de nuevas líneas de producción) batió un récord en toda Latinoamérica en 2022 y la Argentina también se benefició al alcanzar su mayor nivel desde 2003, año en que comenzó a medir la variable la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Pese al cepo cambiario y por impacto de la minería y los servicios de software y tecnologías de la información, nuestro país recibió el año pasado US$ 15.408 millones, con lo que superó el pico de 15.325 millones alcanzados en 2012.

Casi todos los países de América Latina y el Caribe recibieron más inversión extranjera directa en 2022. Lidera la lista Brasil (que recibió un 41% del total regional y que figura como quinto destino de la IED mundial), seguido de México (17%), Chile (9%), Colombia (8%), la Argentina (7%) y Perú (5%). Es decir, nuestro país está por debajo de Chile y Colombia, pese a que tiene un PBI mayor que ambos, lo que indica que se encuentra aún por debajo de su potencial de captación de inversiones.

“A 2022, el acervo de IED en la región totalizó 2,86 billones de dólares y está concentrado en el Brasil (36%), México (25%), Chile (10%), Colombia (8%), el Perú (5%) y la Argentina (4%)”, indica el informe de la CEPAL.

Entre las principales fusiones y adquisiciones de la Argentina el año pasado figuran la compra del unicornio Technisys por US$ 1.100 millones por parte de la norteamericana SoFi Technologies. Technisys es un proveedor de plataformas bancarias basadas en la nube, cuyas acciones cotizan en el Nasdaq. Esa operación fue seguida por la venta de la litiera Lithea a la china Ganfeng Lithium por 962 millones, el proyecto de litio Rincón a la angloaustraliana Rio Tinto por 825 millones y la mina de cobre sanjuanina Josemaría a la canadiense Lundin.

“El objetivo de Ganfeng, el mayor productor chino de compuestos de litio y proveedor clave de Tesla, la empresa estadounidense productora de automóviles eléctricos, es acceder a las reservas de litio de la provincia de Salta para producir materiales esenciales para baterías”, apunta la CEPAL a la firma asiática que abastecerá al grupo de Elon Musk. También se refiere al yacimiento de litio de Rincón, en la misma provincia: “Se espera que el proyecto sea de larga duración y con bajas emisiones de carbono, gracias a una innovadora tecnología aplicada por Rio Tinto para la extracción del metal, que tiene el potencial de aumentar su rendimiento de recuperación. En la región ya hay una planta piloto en funcionamiento, y la empresa tiene previsto invertir aproximadamente 100 millones de dólares en los próximos dos años para seguir explorando el potencial del proyecto, con otros 1.000 millones de dólares previstos para la construcción de una planta comercial”.

La CEPAL destaca que la inversión minera en Latinoamérica se recupera por el interés de las transnacionales en el litio de la Argentina, donde tributan menos que en Chile.

Bolivia grava aún más a las empresas, pero por ahora no ha conseguido mucha inversión y ahora intenta convencer a China y Rusia de que desembolsen en sus salares. “La empresa estadounidense Livent anunció una inversión de 510 millones de dólares para expandir su operación de litio en la Argentina, y por la otra, la corporación china Zijin Mining Group anunció que invertirá 380 millones de dólares en su operación de litio en el país”, reseña el organismo de la ONU.

“Otro de los sectores con importantes proyectos de inversión en la Argentina es el de hidrocarburos, concentrados en la formación de petróleo y gas no convencional de la cuenca de Vaca Muerta”, señala el reporte. “Dadas las propiedades del gas natural como hidrocarburo versátil y menos contaminante, su uso privilegiado como fuente de energía no renovable en el contexto de la transición energética hace atractivas las inversiones en sus reservas en la Argentina, en Vaca Muerta, y en aguas profundas del Brasil”, agrega. Entre diez mayores anuncios de proyectos transfronterizos en el sector de energías no renovables desde 2015 figura el de la malaya Petronas con YPF en 2018 por US$ 2.300 millones y el de la británica BP, controlante de Pan American Energy (PAE), donde es socia de los Bulgheroni, por 1.500 millones en 2020. El documento destaca cómo la inversión de Vaca Muerta ha impactado favorablemente en pymes proveedoras del sector metalúrgico de Córdoba y Mar del Plata.

El informe se refiere a las energías renovables: “La penetración de la energía solar y eólica en la región todavía está concentrada en unos pocos países: el 71% del total de la capacidad instalada a nivel regional se encuentra en la Argentina, el Brasil, Colombia y México. En Chile, la Argentina, el Brasil y México, por ejemplo, hay un gran potencial”. Además comenta sobre biocombustibles y la energía generada a partir de materia orgánica: “El desarrollo de la bioenergía y la biomasa también ha desempeñado un papel fundamental en las estrategias energéticas de algunos de los países de la región y, en particular, en las del Brasil, la Argentina y Colombia, aunque su peso en los anuncios de IED sea bajo”.

“También se destacó el crecimiento de las inversiones de las transnacionales de la Argentina hacia el exterior (35%), con niveles muy superiores a los registrados en la última década”, señaló el documento. Son las empresas argentinas que buscan dólares en el exterior. Invirtieron fuera US$ 2.076 millones. Uno de los destinos fue México, donde el grupo Techint apuesta a aumentar su producción siderúrgica. Allí también invierte Hokchi Energy, de PAE, para extraer petróleo y gas natural en aguas poco profundas.

Vaca Muerta: las empresas y áreas con las inversiones más importantes

Las empresas que más invertirán en Vaca Muerta

En Vaca Muerta son 17 las compañías petroleras que tienen activos, de las cuales 12 se encargan de operar las 46 áreas concesionadas por Neuquén y una docena de bloques con permisos de exploración. La petrolera de mayoría estatal, YPF, es la firma que lidera las inversiones a realizarse en este año, al sumar con sus socios un total de 3.412 millones de dólares. La segunda firma que más fondos destinará al shale es Pan American Energy (PAE), que este año tiene compromisos de inversión por 628 millones de dólares. El tercer puesto a nivel de operadoras corresponde a Shell con 572 millones de dólares comprometidos en sus bloques, muy cerca de Pluspetrol, que comprometió 567 millones de dólares y de Vista, la firma de Miguel Galuccio, que si bien hizo presentaciones por 566 millones de dólares, ya anticipó que este año planea invertir 600 millones de dólares en sus bloques. El cuadro empresario se completa con Tecpetrol, con otra inversión fuerte, de 530 millones de dólares; TotalEnergies con 332 millones; Pampa Energía con 330 millones; Chevron con 303 millones de dólares en el área que operan por su cuenta, El Trapial Este; Phoenix Global Resources con 251 millones y ExxonMobil con otros 76 millones de dólares. El grueso de los recursos se destinarán directamente a la producción de más gas y más petróleo, sumando en este caso compromisos por 7.490 millones de dólares, mientras que el 1,8% de los fondos (137 millones de dólares) se centrarán en la exploración del shale. Esto se debe a que, en apenas una década de actividad, las empresas lograron un alto conocimiento de las particularidades de Vaca Muerta, que permiten que a diferencia de los primeros desarrollos en los que se realizaron decenas o cientos de pozos de estudio, en la actualidad con un puñado de pozos realizados las firmas ya definen los programas de desarrollo a 25 años de los bloques.Vaca Muerta: el ranking de inversiones por áreas

De acuerdo a un informe especial de la consultora Aleph Energy, el podio de las inversiones por áreas tiene en 9 de los primeros 10 lugares a bloques de Vaca Muerta. El bloque que este año tiene la mayor inversión asignada es La Amarga Chica, un área que opera YPF en alianza con la compañía nacional de Malasia, Petronas. Con un compromiso de inyectar 841 millones de dólares en este bloque productor de petróleo, el área logró desplazar el primer puesto a Loma Campana, la nave insignia de YPF que en los últimos años encabezó el podio nacional. De todas formas, este desarrollo operado por YPF en alianza al 50% con Chevron, tiene compromisos de inversión en este año por 776 millones de dólares, y no representa que se trabajará menos que en su vecina La Amarga Chica, sino también que ya se completaron las obras de infraestructura, reduciendo costos. En el tercer puesto del podio nacional de áreas con más inversiones aparece el único bloque del convencional, y no podía ser otro que Anticiclinal Grande – Cerro Dragón, la estrella de PAE en la Cuenca del Golfo San Jorge. En el gigante bloque, la compañía planificó invertir este año 600 millones de dólares.

Vaca Muerta, el offshore y el convencional

Entre las 30 áreas que más aportes tienen planificados, de todo el país, 24 tienen como objetivo la roca madre de Vaca Muerta. Entre las cinco que no apuntan al shale, se ubican además de Cerro Dragón, Manantiales Behr, Cañadón León – Meseta Espinoza, y Los Perales – Las Mesetas, todos bloques de YPF orientados a la producción de petróleo de tipo pesado. También entre esas áreas se ubica Campo Indio Este – El Cerrito, el gran desarrollo de la Compañía General de Combustibles (CGC) en el tight gas de Tierra del Fuego. Y un área del offshore como es Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1) que opera TotalEnergies en sociedad con PAE y Wintershall DEA y que también se un bloque gasífero de Tierra del Fuego. Entre las áreas de Vaca Muerta que se ubican por fuera del podio inicial, se destacan otras como Aguada Pichana Oeste (APO) que opera PAE en sociedad con YPF y TotalEnergies y que recibirá 266 millones de dólares este año. El bloque insignia de Phoenix Global Resources (PGR), Mata Mora, no quiere quedarse atrás con una inversión prevista de 251 millones de dólares. Y Pampa Energía prevé acelerar la reconversión de El Mangrullo, del tight al shale, con una inversión de 211 millones de dólares. Lindero Atravesado, Bajada de Añelo, Rincón del Mangrullo, Sierra Chata, Coirón Amargo Sur Oeste, Aguada Federal, Coirón Amargo Sur Este, Sierras Blancas, Aguada del Chañar y Cruz de Lorena son algunas de las áreas de Vaca Muerta que este año tendrán inversiones por más de 100 millones de dólares en cada caso, y que permitirán en conjunto llevar el nivel de desembolsos en el shale a un récord total.Abren al publico la coleccion personal de Jorge A. Sabato y su obra

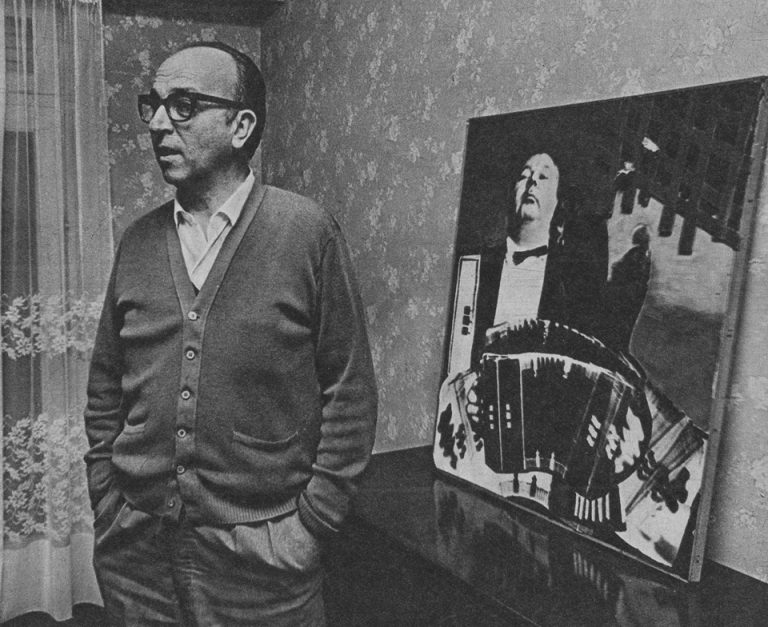

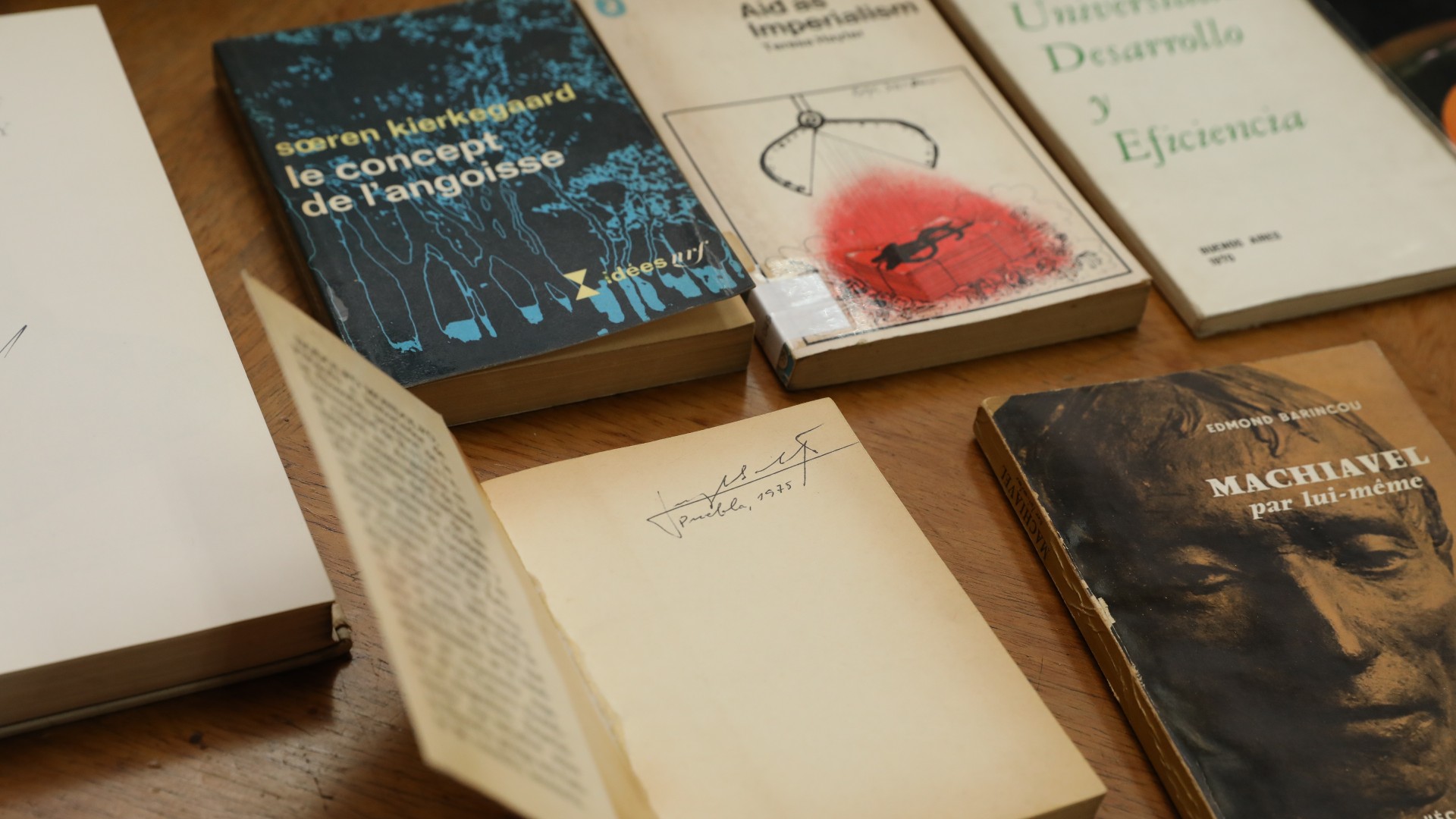

Un ‘influencer’ de su época

Man Sabato (como lo nombraban sus familiares y amigos) no obtuvo ningún grado académico ni más título que el de Profesor de Física. Sin embargo, la cantidad y calidad de libros que hoy forman su colección dan cuenta de la amplitud de su desarrollo intelectual. Además de ejercer la docencia y coordinar el grupo de tecnólogos que hicieron posible la construcción y puesta en marcha del reactor de investigación RA-1, primero en AMérica Latina, fue periodista, conferencista y también presidente de la empresa eléctrica estatal SEGBA S.A., aunque renunció a los 290 días y rechazó una oferta para ser ministro.«Sabato es hincha de Gardel, Artaud, el Comandante Prado, Joyce, Arolas, Gramsci, el Malevo Muñoz, Dostoyevski, Arlt, Joyce Cory, la Camerata Bariloche, Dante Panzeri, Vivaldi, el fútbol de potrero, el guiso de arroz, las camperas, los foratti con tuco, la siesta… en dos palabras: hincha de la autenticidad» Fragmento del prólogo autobiográfico de «Ensayos en campera», por Jorge A. SabatoAdemás de una recopilación de artículos publicados en la revista Humor y del manual de «Introducción a la Física 1» que Jorge Sabato escribió con Alberto Maiztegui y editó Kapelusz, se puede encontrar una gran cantidad de libros de matemática, física, metalurgia, economía y política económica y sociología del desarrollo en varios idiomas. Y también de poesía, literatura, filosofía, psicología y más. La colección incluye una serie de valiosos archivos de audio con entrevistas radiales y televisivas donde Sabato hacía gala, no solo de su conocimiento, sino también de su sentido del humor. Los mismos pueden ser escuchados en una computadora instalada al lado del material en papel.

La puesta en valor

La jefa del Departamento CIES Natalia Guazzone explica que la colección tiene dos orígenes. «Por un lado, nos contactó el Foro Argentino de Biotecnología en 2016 para donarle al Instituto Sabato la biblioteca personal de Jorge Sabato que se encontraba anteriormente en la Asociación Argentina para el Desarrollo Tecnológico (ADEST), que presidió hasta su muerte; y dos años más tarde, se puso en contacto la familia para donar la colección personal que se encontraba en su casa del barrio porteño de Colegiales», señala.

Los que quieren vivir para siempre, o por lo menos mucho tiempo

Los impulsores del primer “Estado de la longevidad extrema” le pidieron a ChatGPT que eligiera un nombre para esta iniciativa y la inteligencia artificial (IA) generativa sugirió “Zuzalu”, seguramente basada en todo el material que hay en internet sobre las denominadas “zonas azules”, aquellos lugares del planeta donde se concentran muchos centenarios y algunos supercentenarios (personas de más de 110 años).

Semanas atrás se montó esta “ciudad pop-up”, una suerte de campamento de lujo en Tivat, Montenegro, a orillas del Adriático, y asistieron unos 780 entusiastas de la agenda de longevidad, varios de ellos criptomillonarios, con la idea de fundar a futuro un Estado propio que permita probar y acelerar (con menos regulaciones) los avances médicos para vivir más años con buena salud. Luego de la experiencia de Zuzalu, entre los lugares que están en la mira de este grupo aparece Rhode Island, en Estados Unidos, con pocos residentes y relativamente cerca de los laboratorios que hoy están en la frontera de este tipo de conocimiento.

Aunque parezca increíble, una idea similar –que no pasó de conversaciones y averiguaciones– se dio en la Argentina diez años atrás, cuando un grupo de emprendedores, inversores y tecnólogos nucleados en Serendipity (que luego fue Baikal) propusieron que Bariloche se convirtiera en un lugar de vanguardia para nuevas terapias experimentales de longevidad.

“Fue a principios de la década pasada, tratamos de convencer a autoridades no de hacer un Estado, sino una zona económica libre para estudios en gerontología, aprovechando la riqueza de profesionales en ciencias de la vida que tiene el país”, recuerda el tecnólogo y especialista en longevidad Marcelo Rinesi. “Por distintos motivos, no funcionó”, agregó.

Pero los tiempos cambian y la agenda de longevidad está que arde, con los principales millonarios y empresas del mundo apostando a iniciativas en este campo, miles de startups y un negocio que se estima que en 2025 ascienda a US$600.000 millones. Cualquier serie que se lance sobre ricos tiene referencias a esta búsqueda: en la última temporada de Succession hay un proyecto impulsado por Kendall Roy en este sentido.

Y este boom no solo involucra productos de ficción, sino que varios divulgadores de no ficción se colocan al tope de las listas de libros más vendidos y consumo de podcast, como David Sinclair, Andrew Huberman o Peter Attia, cuyo reciente libro Out Live (basado en muchas de las entrevistas que hizo en su podcast “The Drive”) está siendo promovido por la estrella de la TV estadounidense Oprah Winfrey.

Attia es un excirujano oncólogo que promueve pasar a un paradigma de “medicina 3.0″, preventiva y predictiva, en oposición a la actual “medicina 2.0″, reactiva a las enfermedades, que actúa cuando ya es demasiado tarde, como un bombero que llega a un incendio cuando las llamas ya devoraron la mayor parte de una casa.

Esta visión se apoya en decenas de aplicaciones nuevas que se apalancan en IA, como Rejuve.AI, un ecosistema de médicos, biohackers y entusiastas del bienestar que comparten información que a su vez es curada y organizada por un sistema algorítmico. Una “Longevity App” se lanzó el año pasado, con 1800 usuarios iniciales en su versión beta. “Es una plataforma que aprovecha el poder de las redes para tomar control de nuestra propia salud”, cuenta la especialista en tendencias y diseño de futuros Ximena Díaz Alarcón, de Youniversal. “En ese sentido, el discurso de Attia es interesante porque propone hacerse cargo o tomar las riendas de nuestro propio proceso de longevidad saludable, de manera proactiva, que fue lo que cautivó a Oprah Winfrey”, comenta.

En este torbellino de novedades hay también espacio para las historias más alocadas. En 2023 varios medios reportaron sobre la enorme cantidad de tratamientos de vanguardia a los que se somete el emprendedor tecnológico Bryan Johnson, de 45 años, quien está intentando que varios órganos de su cuerpo vuelvan a tener las características que poseían cuando tenía 18 años. Bloomberg informó el mes pasado que el empresario fue a una clínica en Dallas para hacerse una transfusión de sangre de su hijo adolescente y, a su vez, a donarle él sangre a su padre. Toda esta aventura le cuesta más de dos millones de dólares al año, que se reparten entre un equipo de 30 médicos que los asesoran.

En el otro extremo también crece un movimiento de escépticos. Uno de los más conocidos es el bioquímico Charles Brenner, bautizado por la prensa “el escéptico de la longevidad”, quien se la pasa criticando en redes sociales y conferencias las ideas de Aubrey de Grey y, más recientemente, de David Sinclair, de Harvard, quien asegura que está trabajando en terapias para demorar el proceso de envejecimiento.

Tanto Sinclair como Attia suelen aclarar que estamos lejos todavía de extender radicalmente la expectativa de vida (el momento en el cual la mitad de la gente que nació el mismo día que una persona ya falleció), sino que el objetivo es prolongar el período de vida saludable.

Expectativa de vida

Aunque el récord de longevidad lo tiene una ciudadana francesa que falleció a los 122 años, en este momento la persona más longeva del planeta tiene 116 años. En algunos países, como en Estados Unidos, inclusive se viene reportando una ligera disminución de la expectativa de vida. “En la Argentina estamos estancados en esta variable, cuando décadas atrás teníamos la mayor expectativa de vida de América Latina. Inciden las condiciones económicas y el empeoramiento del sistema de salud, aunque no podemos estar seguros, porque aún no tenemos los resultados del último censo”, precisa a la nacion Ricardo Jáuregui, el médico argentino que preside la Asociación Internacional de Geriatría.

El tema, sin embargo, seguirá creciendo en protagonismo, agrega Jáuregui, director médico del centro We Care, porque las pirámides poblacionales están llegando a la adultez más rápido de lo que se pensaba. Brasil es actualmente el país que envejece más rápido, principalmente por una reducción muy drástica de la tasa de natalidad, y para 2050 será el país con mayor proporción de adultos mayores de Latinoamérica.

La región está haciendo la transición demográfica hacia una sociedad más adulta el doble de rápido de lo que lo hicieron Europa, Japón o Corea, los lugares del planeta con mayor promedio de edad en sus poblaciones. Incluso África, que se esperaba que en las próximas décadas tuviera la mayor explosión de población joven, está girando a menores tasas de natalidad, con lo cual es posible que la población mundial nunca llegue a un máximo de 10.000 millones de personas como se pensaba, sino que se posicione en un cenit menor, para luego declinar. Las visas y permisos de ingreso para Zuzalu van a cotizar en alza.

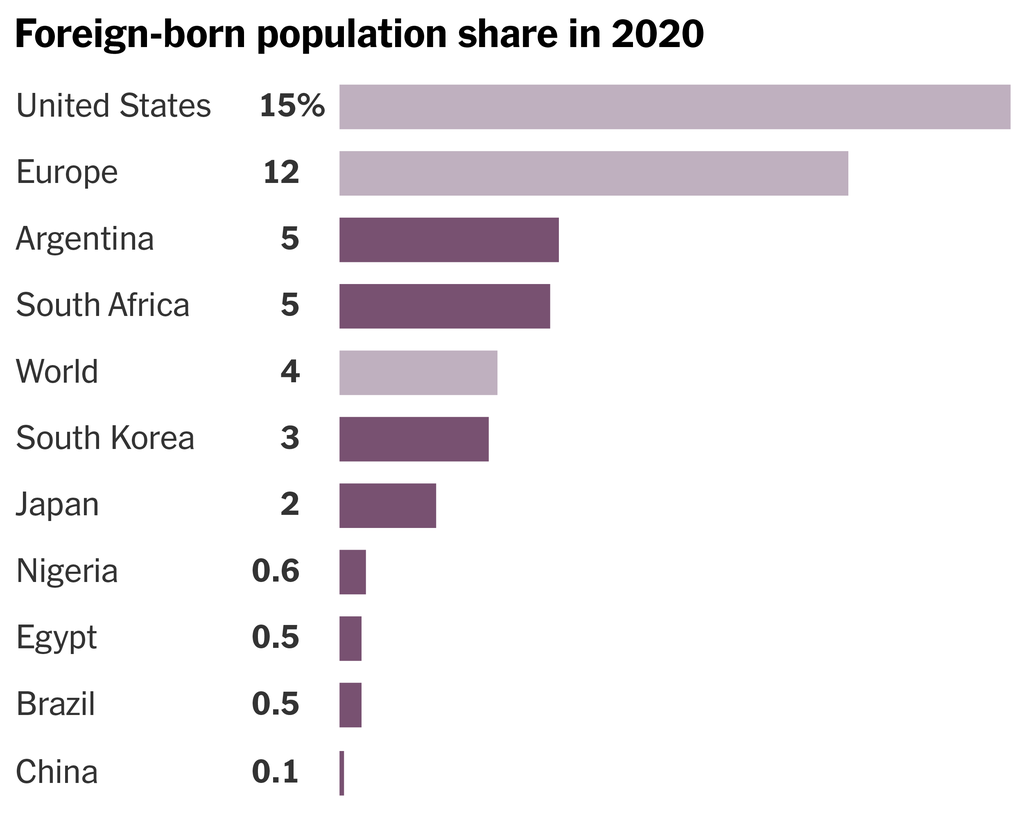

Porcentaje de habitantes sobre poblacion nativa en Argentina y el mundo

Del New York Times. De población nacida fuera del país, en Argentina estamos lejos de las máximas mundiales (15% para EEUU, Francia, España, 12% para la UE toda), y sólo un punto por encima de la media mundial.

Argentina es un pais de inmigración pero los momentos mas altos fueron hace varias decadas.

Del New York Times. De población nacida fuera del país, en Argentina estamos lejos de las máximas mundiales (15% para EEUU, Francia, España, 12% para la UE toda), y sólo un punto por encima de la media mundial.

Argentina es un pais de inmigración pero los momentos mas altos fueron hace varias decadas. El Gobierno aprobó el plan de Transición Energética a 2030. Observaciones de AgendAR

El Gobierno buscó avanzar en la transición hacia un sistema energético más sostenible y resiliente, según el Plan Nacional de Transición Energética a 2030 presentado recientemente. Este programa estableció la visión, objetivos y metas para orientar el desarrollo energético del país, teniendo en cuenta los desafíos y barreras existentes.

El documento destacó la importancia del sector energético para el desarrollo de las sociedades modernas, pero también reconoció el impacto ambiental negativo de la explotación de recursos fósiles. En 2019, el sector energético fue responsable del 78% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. La Argentina fue responsable de solo el 51% de sus emisiones totales.

A pesar de que el país se encontraba por debajo del promedio mundial en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, era fundamental para el país transformar su matriz energética hacia fuentes más limpias. Esta transición era crucial para cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo de París y brindaba oportunidades de crecimiento económico.

El plan propuso medidas de política energética adicionales y complementarias a las ya implementadas, considerando el trabajo conjunto con el sector privado y público. Además, se señaló la importancia de actualizar el plan en función de los cambios en el contexto nacional e internacional, así como los avances tecnológicos.

En el documento se destacó que la Argentina contaba con una gran diversidad climática y acceso a recursos energéticos, como gas de esquisto, petróleo de esquisto, energía solar, eólica, hidroeléctrica y nuclear. Estos recursos ofrecieron la posibilidad de desarrollar una matriz energética más sostenible y de calidad.

El país había establecido el principio de “responsabilidades comunes, pero diferenciadas y capacidades respectivas”, reconocido en el Acuerdo de París, para guiar sus esfuerzos de descarbonización. En este sentido, la Argentina había logrado reducir su contribución a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, siendo el sector energético responsable de solo el 0,4% de las mismas.

El plan también destacó la importancia de considerar el carácter federal del país y la gran extensión territorial, lo que requería la participación activa de los gobiernos provinciales y municipales en la implementación de políticas energéticas.

Además, se subrayó la necesidad de garantizar el acceso a recursos energéticos en todo el país, especialmente en zonas rurales y provincias con menor acceso a la red de distribución de gas natural. Resumió varias líneas de acción clave.

En primer lugar, se destacó la importancia de un plan consistente y sostenible para el sector hidrocarburífero. Los recursos gasíferos del país se consideraron aliados en la transición energética, ya que no solo contribuyeron a la seguridad energética y la estabilidad macroeconómica, sino que también ofrecieron gas como combustible de transición en el contexto de la reducción de emisiones.

El aumento en la producción de gas natural permitió abastecer la demanda local, sustituir combustibles líquidos con mayor impacto climático y reducir la dependencia de las importaciones de gas natural y GNL.

Segundo, se enfatizó el desarrollo de todas las fuentes bajas en emisiones. La Argentina contaba con excelentes recursos renovables, como la irradiación solar, el viento, los flujos de agua y la bioenergía. Estos recursos naturales permitieron aprovechar diversas tecnologías en diferentes regiones del país para potenciar la generación de energía renovable. Además, se mencionó el papel de la energía nuclear como una opción baja en emisiones.

Seguido, se propuso una visión de desarrollo económico y productivo para el país. “La transición energética puede ser un motor de transformación económica y social, promoviendo el crecimiento económico, el desarrollo de la industria local y la creación de empleo de calidad. La Argentina tiene el potencial de convertirse en un exportador neto de recursos energéticos y desarrollar toda la cadena de valor de tecnologías energéticas” destacó.

Por último, se hizo referencia a la importancia de una política comprometida para un consumo consciente, racional y eficiente de la energía. La eficiencia energética se consideró el “quinto combustible” y fue clave en la transición hacia una matriz energética más sostenible. Se propusieron iniciativas concretas de eficiencia energética en sectores clave como la industria, las edificaciones, el transporte y el sector residencial, junto con un cambio de comportamiento y conciencia en todos los sectores y comunidades.

Para llevar a cabo este proceso, se sugirió una planificación dinámica a corto, mediano y largo plazo, basada en la mejor evidencia disponible y coordinada entre los sectores público y privado. Dada la constante evolución de las tecnologías y propuestas de descarbonización, la planificación debió ser flexible y tener en cuenta la incertidumbre relacionada con los costos y el acceso a minerales críticos, entre otros elementos clave.

El Plan Nacional de Transición Energética a 2030 propuso un escenario integral que combinó políticas de demanda y oferta para cumplir con los objetivos establecidos en la segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) revisada. En cuanto a la demanda, se plantearon políticas en el sector transporte que incluyeron un mayor uso de gas natural (GNC y GNL) y una mayor participación de vehículos eléctricos. También se buscó mejorar la eficiencia en el uso de electricidad y gas natural.

En términos de oferta, se esperó un mayor requerimiento de gas natural y una menor dependencia del petróleo, junto con una mayor participación de las energías renovables en la generación eléctrica, alcanzando el 57% para 2030. La generación de energía renovable se limitó a las tecnologías contempladas en la Ley N° 27.191 (Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica) y representó el 30% de la matriz energética. Es importante destacar que este escenario se analizó en función de su sostenibilidad y se presentó de manera imparcial como insumo para la toma de decisiones de la Secretaría de Energía.

Los supuestos utilizados en la elaboración del escenario y los principales resultados proyectados para el período 2022-2030 fueron:

- Se consideró un crecimiento del PBI a largo plazo del 2% anual.

- Se esperó un crecimiento cercano al 1,5% anual en la demanda eléctrica.

- La demanda de gas natural y combustibles experimentó un crecimiento de alrededor del 1,1% y 2,3% anual, respectivamente.

- La producción de gas natural para abastecimiento local se proyectó que creciera entre un 2,4% y 3% anual de 2022 a 2030. La producción de petróleo para abastecimiento local se esperó que aumentara entre un 3,4% y 6% anual en el mismo período.

- Se previó un crecimiento de 53 millones de vehículos en el parque automotor. Se estimó que el 27% de los autos y vehículos medianos funcionarían con GNC, además de la conversión a GNC de los buses de corta distancia.

- Se contempló un aumento en el uso de biocombustibles, con una participación del 12,5% y 15% para biodiésel y bioetanol, respectivamente.

- Se proyectó una población de 49,4 millones de personas para 2030, con un crecimiento anual del 1%. Los hogares alcanzaron un total de 17,3 millones, y se esperó que el 68,5% de ellos tuviera acceso a gas natural.

- Se estimó una reducción en la participación de la generación eléctrica de fuentes térmicas, pasando del 59% en 2022 al 35% en 2030.

AgendAR observa:

Previsiblemente, un plan a puro gas de Vaca Muerta y renovables, pero sin obligación alguna de fabricar molinos o componentes fotovoltaicos en el país, porque se da por buena la ley 27.191 del gobierno de Mauricio Macri. Esa ley le da cantidad de privilegios tarifarios, impositivos y de prioridad de despacho a los dueños de los parques eólicos (capitales petroleros reciclados) y les permite importar equipos enteros, sin una tuerca argentina. De yapa, les crea un fondo del estado (el FODER) para garantizar su tasa de ganancia, aún si con tarifas premium preacordadas no pueden cumplir sus compromisos de pago al exterior. Es una ley que exterminó en el rubro eólico a tres fabricantes nacionales (IMPSA, NRG e INVAP) y creó deuda, pero no ocupación. En cuanto a la calidad de la electricidad que fabrican los molinos, es idéntica a la del recurso: ni el viento sopla toda vez que el SADI (Sistema Argentino de Conexión) pide despacho, ni éste pide despacho cuando sopla el viento. Esto lleva al despilfarro de gas de dos modos: hay que tener centrales de ciclos combinados en «parada caliente», funcionando (y contaminando) sin entregar potencia a la red porque CAMMESA está obligada a comprarle prioritariamente a los parques eólicos, si tienen oferta. A algún otro oferente spot de electricidad más barata se le deja de comprar, quevacé, todo sea por la ecología. Este gasto de gas al cuete los cultos lo llaman «respaldo caliente» y es el lado oscuro de la eólica del que los ecologistas no hablan, y los dueños de los parques tampoco. No les conviene. El otro lado oscuro es que el viento no sólo es intermitente sino impredecible en el orden de minutos. Cuando el factor de penetración eólico de una red es alto, si se cae el viento se necesitan muchas centrales en respaldo caliente para conectarse rápido a la red y rellenar el bache sin pérdida de tiempo, o hay riesgo de apagón. Las granjas solares, generalmente situadas en desiertos de alta heliofanía, son más predecibles: rinden potencia nominal al mediodía, poca en los crepúsculos, nada de noche. Necesitan respaldo caliente, pero no tanto. Los equipos son chinos. El valor agregado local… ¿cómo te explico? Lo cierto es que con un exceso de penetración de fuentes intermitentes e impredecibles, una red como el SADI que debe mantener una tensión domiciliaria de 220 Volt y una frecuencia de 50 Hertz empieza a irse de parámetros, y hay que estar poniendo y sacando de despacho máquinas menos aleatorias, las de semibase o las de base, para que a los usuarios no se les empiecen a quemar las heladeras y a los industriales los motores eléctricos. Eso es tirar la plata y, de yapa, vivir cortejando el apagón. Se entiende que no se hable de una mayor apuesta hidroeléctrica. Hay que construir de una vez por todas las represas sobre el Santa Cruz, el último y único río verdaderamente caudaloso del país que no ha sido represado, y en una provincia mayor que Polonia, pero sin industria transformativa alguna, y cuya población cabe en el estadio de River Plate. Sin embargo, las represas Cepernic y Kirchner adolecen del tremendo defecto de tener financiación china y algunas constructoras chinas, lo que molesta sobremanera al Departamento de Estado. Por algo el expresidente Mauricio Macri las paró. Los megavatios y el desarrollo industrial local que iban a generar, «te los debo», como decía el que te dije. Este plan tiene ese «te los debo». Pero hay más «te los debo». Las represas en un río de gran caudal y buena caída, como éste, regulado además no directamente por los deshielos sino por un lago gigantesco como el Argentino, son un recurso «de base», que da potencia nominal (la máxima de las turbinas) en forma pareja 24×7 y casi todo el año, deducidos los tiempos de mantenimiento, que son ínfimos. El problema es que en la Argentina empieza a sobrar potencia «de pico», con bajo factor de disponibilidad, como las dos renovables mencionadas, pero lo que falta para un desarrollo industrial es potencia de base. Y ya que el plan de Massa habla más de cumplir los Acuerdos de París que con las necesidades locales, entonces no debería hablar demasiado de combustibles líquidos ni de gas. Que es la verdadera apuesta de este plan, su nivel de défault. Y ya que estamos hablando de la verdad pelada, si el proyecto de cualquier gobierno extractivista y nada fanático del valor agregado industrial es vivir de rentas, cada millón de metros cúbicos de gas que debamos dedicar a respaldo caliente de renovables es un millón de metros cúbicos que no exportaremos, sea por caño a Chile o a Bolivia, o como gas licuado y por barco. ¿Eso cierra? Por supuesto que con Vaca Muerta tenemos hidrocarburos para un rato. Pero si se instaura algún impuesto mundial a la emisión de carbono por cabeza de habitante, vamos a estar en el horno. Si eso no sucede pero en cambio se inundan Shangai, Chengdu, Mumbai, Danang, Haiphong, Jakarta o Surabaya, Calcuta o Chennai, no es imposible que China, Vietnam, Indonesia o la India, aunque tengan el techo de vidrio por cómo le pegan al carbón y al petróleo, empiecen a poner tarifas aduaneras unilaterales sobre el carbono emitido de sus proveedores de, por ejemplo, alimentos. Y entonces va a haber que volverse el mago Mandrake para venderles soja a estos muchachos. Pero la guinda en la punta del helado es esta notable declaración de noñez, cobardía o falta de entendimiento: «Además, se mencionó el papel de la energía nuclear como una opción baja en emisiones». Se mencionó… Si fuéramos tan tontos de creer que el negocio nuclear es vender megavatios/hora (los más baratos del SADI, by the way), hablar de las centrales nucleoeléctricas como «una opción baja en emisiones» es ignorar que es LA MÁS BAJA en emisiones. Hasta la Agencia Internacional de la Energía de Naciones Unidas reconoce que emite menos carbono por megavatio/hora que la eólica y la solar. ¿Es más cara de instalar, entonces? ¿Acobarda mucho la inversión inicial? Sí, absolutamente. Pero una central nuclear bien hecha dura 80 o 100 años, con modernizaciones y relicenciamientos, más o menos lo que una hidroeléctrica en un río de poco sedimento (como el Santa Cruz). En cambio, una eólica, solar o central a gas, tan baratas de instalar, duran respectivamente 20 años, 20 años y 25 años con toda la furia. Después tirala y comprate otra. Pero a diferencia de lo que nos pasó con las máquinas que funcionan a hidrocarburos o con fuentes renovables, en las que terminamos volviéndonos meros compradores, tenemos 72 años de trayectoria independiente e industrial en nuclear. Y aunque NA-SA (Nucleoeléctrica Argentina SA) es el proveedor más barato del SADI, el negocio principal de nuestro programa nuclear no es vender electricidad, Es vender tecnología. Somos los exportadores más respetados del mundo en reactores: a través de la firma INVAP le vendimos reactores a Perú, Argelia, Egipto, Australia, Holanda y Arabia Saudita, y la campaña sigue. Y si se trata de centrales nucleares de potencia, nuestra centralita compacta CAREM, cuyo prototipo está en construcción en el predio de las Atuchas I y II, despierta interés en Egipto, Kenia, Filipinas, Indonesia y en los Países Bálticos. Entendemos que si Massa evita hablar de centrales nucleares es porque no quiere cruzarse con los EEUU y con China, ya que la que tendríamos que construir a continuación, según planes, es una Hualong-1 de 1120 MW la China Nuclear National Corporation. Pero también existen planes -y acuerdos firmados en 2014 entre China y Argentina- según los cuales tenía dos años de prioridad una CANDU como Embalse, pero de 700 MW y diseño y construcción puramente argentinos, sobre la Hualong-1. Están firmados en tinta sobre papel, refrendados por el Congreso Nacional, y siguen vigentes. ¿Qué sentido tiene entonces no hablar de esta última central nacional? ¿Sentido diplomático? ¿O es que Massa es otro dirigente argentino más que no descubrió ni redescubrió el átomo? Tenemos una burguesía cada vez más pre-tecnológica. Como más que en planes para la tribuna creemos en la plata, se sabe que a NA-SA se le avisó bajo cuerda que se olvide de centrales nuevas de aquí a tres años. Para el ecosistema industrial nuclear argentino, que comprende unas 120 empresas entre gigantescas, medianas y PyMES, y miles de ingenieros, técnicos y obreros montajistas especializados y con experiencia nuclear, esto es terrible, la dispersión. Estamos liquidando recursos humanos que nos permitirían pasar de exportar reactores a centrales de potencia, un mercado miles de veces mayor. De todos modos si este plan habla de plata, ya que no de tecnología, capacitación industrial propia y trabajo calificado, esos 700 MW de una CANDU nacional sustituirían la quema de 1200 millones de m3 de gas por año, que quedarían libres para exportación. ¿Eso al menos se entiende? Si con esto Massa cree que se va a reducir la tajada térmica del SADI sin terminar las represas sobre el Santa Cruz y sin construir una CANDU -que China ofreció financiar al 85%- no está haciendo bien las cuentas. Si cree que se puede llegar en 2030 a un 57% de producción real renovable, no hizo ninguna, no lee los diarios, no se enteró de que la economía alemana se fue al bombo por cerrarse la opción nuclear y creer que su industria puede vivir de renovables, y este documento entonces es una colección de lugares comunes y un saludo a la bandera. No se lo cree ni él. Cuando sea presidente, si sucede, verá qué hace. No me tranquiliza.Daniel E. Arias

La ONG Rewilding (fundación Tompkins) amenaza judicialmente a cientificos argentinos

Una pareja de ciervos fue llevada a vivir a El Impenetrable chaqueño en enero de 2022. La noticia era de película: tras un siglo de extinción en la selva seca y espinosa del norte argentino, el ciervo de los pantanos volvía a la zona para repoblarla.

La pareja, Brisa y Alfonso, fue trasladada desde la selva húmeda a orillas del río Paraná hasta el norte argentino. Su misión era titánica. No solo serían la primera pareja de su especie que repoblaría la zona contra la deforestación y la escasez del agua; también serían punta de lanza en un cambio en la economía de las comunidades locales, que se capacitarían en un modelo en auge: servir al turismo que busca naturaleza y animales salvajes.

El proyecto ha colapsado en las últimas semanas. El Gobierno argentino lo consideró inviable el pasado 30 de junio tras el análisis de una mesa de expertos convocados por la autoridad de Parques Nacionales, que depende del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Su suspensión ha avivado el fuego del debate sobre el rewilding, la reintroducción de especies de animales en un área natural donde la actividad humana las llevó a su extinción. En mayo, 125 científicos argentinos publicaron una nota de opinión en una revista especializada con críticas a este modelo en auge en el país.

Una de las ONG aludidas, Rewilding Argentina, respondió con una intimación legal a uno de los autores. La fundación amenaza con iniciar acciones judiciales si no retractan públicamente de una de sus conclusiones, que ven como una acusación de xenofobia contra su organización.

Rewilding Argentina es la fundación local de la internacional Tompkins Conservation, que desde hace décadas se dedica a comprar tierras para donarlas al Estado, convertidas en parques naturales en Argentina y Chile. Creada por la pareja de conservacionistas y filántropos Douglas y Kristine Tompkins, antiguos dueños de marcas multimillonarias de ropa deportiva, Rewilding mantiene al menos cuatro proyectos en Argentina, desde la selva chaqueña hasta la Patagonia.

Su trabajo en las 150.000 hectáreas que la pareja adquirió en los Esteros del Iberá, entre 1997 y 2002, y que después donó al Estado argentino, ha convertido al parque nacional de los humedales en un destino turístico popular. Rewilding Argentina trabaja para reintroducir algunos mamíferos que se han extinguido en la zona, como el oso hormiguero, el jaguar o el tapir. La reintroducción de especies extintas y la promoción del turismo ecológico son dos de los ejes de la restauración de ecosistemas en peligro que llevan a cabo en Argentina y Chile.

El rewilding, que se puede traducir como “reasilvestramiento”, se basa a grandes rasgos en la restauración de áreas naturales a partir de la introducción de especies, sobre todo grandes depredadores que regulan su cadena alimenticia y que se extinguieron por la actividad humana. “No discutimos si el rewilding está bien o mal, sabemos que cuando está bien hecho y se basa en evidencia científica es una herramienta de conservación poderosa”, dice Pablo Teta, doctor en Ciencias Naturales y uno de los firmantes del artículo crítico. “Nos preguntamos si los proyectos que se están llevando a cabo en Argentina tienen el sustento científico suficiente.”

En el artículo, los investigadores advierten de que los proyectos de rewilding suelen elegir la introducción de especies “carismáticas” que atraen a los medios de comunicación y al público, aunque no siempre son clave para los ecosistemas a los que llegan. También cuestionan que las inserciones de especies se hagan sin la investigación científica suficiente para determinar si, por ejemplo, la extinción de esa especie fue causada o no por el hombre, si ese ecosistema avanzó naturalmente sin la especie ausente, o cuáles serían los efectos negativos que tendría la llegada de especies no nativas.

El ejemplo que usan, el del zorro de campo, es claro: a mediados de siglo XX, fue introducido en el sur de Tierra del Fuego para balancear la presencia del conejo europeo, una especie invasora, pero en lugar de depredarlo eligió como presa a las aves nativas, compitiendo con otra especie amenazada de zorro endémica a la zona. Sobre los ciervos Brisa y Alfonso, que habían nacido en la costa húmeda de la selva argentina y fueron insertados en una zona más árida, unos 300 kilómetros al norte, los científicos discuten de que haya pruebas concluyentes de que vivieron allí hace 100 años.

El documento se preocupa por el uso de especies no nativas y critica la visión de otro investigador, Mario Di Bitetti, que asegura que “la comunidad científica latinoamericana generalmente se ha opuesto a la presencia de mamíferos que percibe como exóticos en ambientes naturales, sin siquiera considerar cuáles son sus efectos” porque “ha dominado una concepción xenófoba y nacionalista que ha producido una demonización de lo exótico”.

En una de sus conclusiones, el artículo acusa que las iniciativas de “reasilvestramiento” deberían intentar no replicar “una visión occidental” que “presiona a las poblaciones locales a regresar a un ‘Edén prístino’ dejando de lado la realidad de que muchos de estos escenarios constituyen el hogar de las personas”. Impulsar el turismo como única interacción con las comunidades locales, dice la carta, es ignorar una realidad pluricultural; e imponer el emprendedurismo entre las comunidades nativas las hace dependientes de un mercado extranjero. La carta se pregunta, retóricamente, si este actuar no es xenofobia. Rewilding Argentina lo toma como una calumnia contra su trabajo.

“No estamos aludiendo a nadie en particular”, dice Teta, al que la fundación Rewilding Argentina intimó legalmente. “es una pregunta retórica que buscamos interpele a los distintos actores involucrados en estos proyectos. Nadie acusa a nadie de xenófobo, nuestra intención con este artículo fue tratar de mover un debate científico en el que se involucrasen muchos actores. Rewilding se siente aludida con una frase: y dicen que hasta que no nos retractemos, ellos no van a responder técnicamente al artículo”.

La intimidación legal ha enfurecido a la comunidad científica argentina, que la ve como un ataque a la libertad de expresión. La dirección del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el principal organismo público dedicado a la investigación y la promoción de la ciencia en Argentina, ha publicado un comunicado este lunes en el que dice considerar “altamente preocupante que se busque judicializar la opinión de especialistas que redactaron un texto llamando a la reflexión sobre las acciones realizadas por organizaciones no gubernamentales con dudoso sustento científico”.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el sindicato al que pertenecen los científicos de CONICET como trabajadores de una entidad estatal, también ha repudiado “las acciones intimidatorias” contra algunos de sus miembros. “Consideramos firmemente que todo debate científico debe ser dado en un ámbito académico y no judicial”, dice su comunicado.

En un comunicado publicado el pasado 7 de julio, Rewilding afirma que “no está coartando la libertad de expresión, sino defendiéndose de una acusación gravísima y a todas luces falsa”. Su proyecto en El Impenetrable ha quedado en el aire, mientras Brisa y Alfonso esperan en cautiverio.

AgendAR opina: El proyecto de instalar ciervos de los pantanos en relictos del viejo bosque chaqueño Impenetrable, de clima monzónico, es ignorar tres cosas. Una, es que nunca se vieron ciervos de este tipo en este paisaje en particular en tiempos históricos. Los ciervos de los pantanos son los más corpulentos de Sudamérica y habitantes de zonas que son pantanosas todo el año, de ahí su nombre. Pero la zona de introducción de Brisa y Alfonso abunda en espinal y tiene largas estaciones secas, que se van dilatando y agravando a medida que te desplazás desde el Chaco Húmedo Oriental hacia el Semiárido Occidental. La segunda es que si se trata de detener la tala furibunda del bosque chaqueño remanente, el más amenazado de la Argentina, hay que parar a las madereras, las sojeras y a los gobiernos asociados a la expansión ilimitada del agronegocio. Ésta es una tarea del Estado Federal, si alguna vez volvemos a tener alguno, en lugar de la actual anomia/anarquía casi secesionista que rige en materia de ordenamiento territorial. Creer que con implantar ciervos bonitos y sus bambis va a detener la tala, es vivir en Disneylandia. Lo tercero es que resultará difícil vender el Impenetrable como destino turístico, así se le implante fauna extra-zona (¿por qué no extraterrestre?). En la estación seca, el paisaje desmontado es chato y polvoriento, y en la húmeda se vuelve un lodazal lleno de mosquitos. Debido a la extrema continentalidad climática del bosque chaqueño, no es improbable que empiece a ser poco habitable en un par de décadas, con rachas de temperaturas máximas sostenidas mayores de 43 grados Celsius, máxime deprivado como viene siendo de su sistema natural de enfriamiento que es la evapotranspiración arbórea. Un árbol viejo y grande puede evaporar más de 600 litros de agua por día, y al hacerlo, bajar hasta 4 o 5 grados Celsius la temperatura en su contorno. El deterioro hasta hoy interminable del bosque chaqueño viene siendo la mayor causa del amontonamiento de emigración de población rural dispersa desde 11 provincias hacia los conurbanos de las ciudades de la Pampa Húmeda. La degradación del paisaje ha logrado que en tres generaciones, la gente de campo con pocas tierras o tenencias precarias pero inmemoriales, tuviera que pasar de cierta prosperidad y cierta independencia, garantizados por la vaca y la madera dura de altas prestaciones estructurales o de mueblería, a una economía de subsistencia, la del carbón y el chivo. Y ese cambio a peor no lo hizo el chiquitaje rural, sino grandes empresas extractivas, como La Forestal en su momento, y ahora las sojeras, que les pasaron por encima como topadoras. Perdón, con topadoras. Esa gente viene emigrando en masa desde los años 30. La falta de una política federal de bosques ya generó 60 millones de hectáreas de desiertos demográficos arbustizados en 11 provincias con bosque chaqueño, y villamiserias ingobernables en 5. Si Rewilding quiere atajar esto, va a tener que pergeñar una estrategia que tenga alguna relación con la geografía, la historia y la política local, más que con sembrar bambis en paracaídas. Pero si además empieza a hacerles barrida de tobillos judicial a los mejores científicos del CONICET por mostrar su escepticismo, va a ser para mal de todos. Los villanos de la historia del Impenetrable en el siglo XX fueron empresas anglosajonas de tanino y ferroviarias. En este siglo suelen ser fondos de inversión extranjeros que se compran 60.000 hectáreas de un saque, tras mirarlas desde una avioneta, y después desalojan violentamente a la población rural, y ven qué hacen, si soja o soja. Son capital golondrina por definición. En cuanto baja sostenidamente el valor de mercado de los porotos, hacen las valijas y se van, y dejan atrás un peladal edafológico y un desastre social. Si en lugar de pelearse con los científicos argentinos Rewilding quiere enfrentarse con estos buenos muchachos, bienvenidos, no es lucha caballerosa. Si siguen en la pavada, son otro problema más, y no nos faltan. Daniel E. AriasDeforestación: nueva barrera arancelaria de la Unión Europea. Qué pasa en la Argentina

Los países proveedores de productos agropecuarios entraron en una carrera contra el tiempo y entre sí para seguir exportando a la Unión Europea (UE). Es que el 29 de junio pasado se aprobó una resolución de ese bloque económico que prohibirá la comercialización de carne bovina, soja, cacao, madera, café y palma aceitera y productos derivados, que estén asociados a la deforestación y la degradación forestal. La normativa se aplicará a partir del 1º de enero de 2025.

En rigor, desde esa fecha, los importadores solo comprarán materias primas y productos libres de deforestación, que hayan sido producidos en conformidad con la legislación conforme del país de producción y estén amparados por una declaración de diligencia debida.

Para Andrés Costamagna, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA), esto no es más que “una barrera paraarancelaria comercial, adicional a las tantas trabas (como cupos y cuestiones sanitarias) que ya se tiene para vender a ese continente”.

“Ellos (UE) no quieren que el dinero europeo contribuya a la deforestación del planeta. Por eso buscan fuertes adecuaciones por parte de todos los países y donde muchos van a quedar afuera”, dijo el dirigente.

Para la Argentina, el problema es muy importante ya que ese destino representa entre el 20 y el 22% del negocio anual de soja y, entre 6 y 10% de la carne vacuna, que también incluye cueros, menudencias, alimentos para mascotas que contienen harina de hueso y de carne, entre otros. “Ahora el país solo se ve afectado por tres productos (carne, soja y madera), pero el 30 de junio del 2025 habrá otra revisión y podrían incorporar al maíz y ahí entrarían los pollos, huevos, cerdos y el bioetanol”, destacó.

En detalle, a partir del 2025, los gobiernos europeos exigirán y requerirán a los importadores que certifiquen y den garantías de trazabilidad e información del producto comprado. Se deberá contar con la descripción del producto, la cantidad, la identificación del país de producción, las coordenadas de geolocalización del establecimiento de producción (fecha o intervalo temporal de producción), los datos de las empresas y proveedores relevantes y datos de clientes también relevantes. En caso de no cumplir con la documentación pertinente, se pondrá una multa del 4% de la facturación anual del importador. Esta información se guardará por cinco años y puede ser revisada en ese lapso las veces que se crea conveniente.

Es decir que son los compradores quienes deben estar cubiertos de cumplimentar con el requerimiento y es a ellos en quienes va a recaer la sanción en caso de incumplimiento. En este sentido, son ellos los que se van a cuidar de comprar productos no afectados por zonas deforestadas.

“El efecto es que, con una tamaña multa, nadie va a querer correr un riesgo semejante por lo que, o dejan de comprar o van a pedirnos un seguro alto de caución para cubrirse”, explicó Costamagna.

En estos 18 meses que quedan existen dos puntas a resolver. Por un lado, la Argentina como país hasta el 31 de diciembre de 2024 deberá presentar que es un país de bajo riesgo de deforestación agregada, ya que en la actualidad tiene el status de estándar. Dijo: “Tenemos iniciativa para que el país se presente como ‘sin riesgo de deforestación’, una categoría que no está en la resolución pero estamos desafiando a la UE para no entrar en el control y mitigación de riesgo”.

Según la resolución, las tres categorías existentes tendrán diferente control en los embarques: si el país es de bajo riesgo revisarán al azar el 1% de los embarques; si es estándar, el 3%, y si el país está catalogado como de alto riesgo de deforestación, un 9%.

“Uruguay, Estados Unidos y Canadá ya tomaron la delantera y hace más de un año vienen reportando y negociando con la UE para que se los declare países libres de deforestación. En tanto, Brasil, en una disruptiva, hace un mes ya hizo un relevamiento de capacidades, con la información necesaria que deje tranquilo al importador. Esta es una carrera para ver quién llega primero a tener todos los requerimientos, porque el que lo tiene, se queda con el mercado”, remarcó.

El otro camino está en la parte privada, donde son los diferentes eslabones de la cadena de cada producto afectado los que deben reunir la documentación adicional para cada embarque que sale a ese destino. Ahí está la gran tarea por delante de las asociaciones y las cámaras que nuclean a los productores.

Que pasa en la Argentina

“Hay certificadoras internacionales que se ofrecieron para hacer este trabajo que, con el acompañamiento público del Senasa y del Estado, lo podemos hacer. Pero, sin duda, que esto significa más seguros de caución, un costo más elevado para producir pero que, si no lo hacemos, nos deja frente a otros países sin competitividad”, expresó el directivo de la SRA.

En este sentido, el trabajo que lleva adelante la cadena de la soja está avanzada y “ya tienen como dar respuesta”. De hecho, desde hace un tiempo vienen trabajando en Visec, una plataforma nacional promovida por Ciara-CEC, The Nature Conservancy, (TNC), Peterson Consultancy y Tropical, Forest Alliance (TFA) para ir avanzado en los requerimientos europeos.

Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, contó que Visec nació hace tres años y está toda la cadena de valor de la soja. Además, sumaron a ONGs ambientales internacionales que validan todo este proceso. Describió que tienen un protocolo de trazabilidad muy avanzado y un software de cadena de custodia documental que lo está administrando la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Por otro lado, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires está trabajando en los reportes anuales de seguimiento de todos los indicadores no solamente de deforestación, sino de otros indicadores sociales.

“Este reglamento no tiene intervención estatal, los empresas individuales están obligadas a cumplir pero no el Estado. Por eso es que decidimos hacer un sistema único en la Argentina y que no haya múltiples sistemas que además sería costoso para las pequeñas y medianas empresas. Ya lo hemos presentado varias veces en Europa. Recientemente estuve en Europa de nuevo y hay mucha aceptación por Visec y, de hecho, en Europa dicen que es la primera plataforma que está avanzando a nivel mundial para certificar y verificar soja de libre deforestación”, aseguró.

No sucede lo mismo en la cadena cárnica, que viene detrás. Días atrás, integrantes de toda la comercialización vacuna se reunieron en la sede de la SRA para analizar el camino a seguir y se han propuesto continuar las conversaciones para el 2 de agosto próximo. Sin querer sacarse el lazo, Costamagna dijo que la producción de carne vacuna es mucho más compleja, ya que va desde el nacimiento del ternero, pasando por la recría, el engorde, las ferias y mercados y finalmente la planta frigorífica.

En este contexto, Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), aseguró que desde hace tiempo se viene trabajando en todo el capítulo de sustentabilidad, en lo que se refiere a las necesidades e implementaciones que van a demandar el futuro del mercado internacional de carnes.

“En el tema deforestación, venimos avanzando con las empresas en dar cumplimiento al protocolo de la UE, que reglamenta toda esta temática para el tiempo futuro. Estamos conscientes, tranquilos y ocupados en dar cumplimiento a esa normativa y demostrar que los productos cárnicos provienen de animales que no son de zona deforestada, que es lo que exige el reglamento”, destacó.

“Lo vamos a hacer a la perfección, estamos abocados a ese trabajo. Estamos ocupados en dar las garantías de sanidad e inocuidad, transparencia y responsabilidad de los productos que se consumen en el bloque comunitario. La Argentina contamina menos del 1% en los niveles y estándares internacionales concebidos y aceptados hasta la fecha”, añadió el directivo.

Por último, Costamagna dijo que, de una u otra manera esto implicará un costo extra y que indefectiblemente recaerá en el productor. Si bien no tiene en claro el número final, rondará entre el 1 y 5% del valor del embarque.

“La discusión de fondo que plantea la UE es que no hay que producir más sino que lo que se necesita es distribuir mejor y desperdiciar menos alimentos. No hace falta ampliar la frontera agropecuaria, el mundo ya está abastecido, ese es el eje. Nos dicen no avancen más sobre los recursos naturales porque no te voy a pagar más para que vos cuides los bosques; si no no lo hacés, no te compro. No produzcan más, sean eficientes en la cadena de distribución y en los desperdicios”, cerró Costamagna.