“Darcy Ribeiro decía que las dos personas más inteligentes que conoció eran Oscar y él mismo. Oscar era una máquina de pensar, lamentablemente murió muy joven, a los 56 años. La muerte lo sorprendió en fase de supernova: en plena explosión de su poder creativo”, rememora el brasileño Carlos Senna Figueiredo, antiguo colaborador de ambos intelectuales.

.

Darcy Ribeiro, antropólogo brasileño fallecido en 1997 y uno de los intelectuales latinoamericanistas más relevantes del continente; Oscar era el argentino Oscar Varsavsky, licenciado en química, especialista en física cuántica y uno de los matemáticos más brillantes de su generación.

.

Pero Varsavsky fue mucho más que estos fríos datos que aparecen en cualquier reseña biográfica. Este profesor universitario fue un rara avis dentro de las llamadas ciencias duras, ya que en su persona se combinaban una infinita capacidad para el trabajo científico con una visión radicalmente crítica acerca de los objetivos y los métodos que adoptaba la investigación científica en los países subdesarrollados como el nuestro.

.

Esta actitud le valió entre sus colegas tanto apoyos incondicionales como rechazos enconados. “En su momento no hubo laboratorio de la Argentina que no discutiera sus ideas”, señaló el biólogo argentino Marcelino Cereijido, investigador en las universidades de Munich, New York y el Centro de Estudios Avanzados del Politécnico de México. Emigrado por fuerza como Varsavsky en tiempos del Proceso (1976-1983), Cereijido, discípulo de Houssay, creador a su vez del CONICET en 1958, menciona mucho a Varsavsky en «La nuca de Houssay».

.

¿Cómo era Oscar Varsavsky? ¿Por qué sus ideas fueron tan polémicas en su tiempo?

.

Durante los años que transcurrieron entre el primer gobierno de Perón, en 1945, y el golpe de estado del año 1976, en nuestro país cobró importancia una generación de brillantes intelectuales que se propuso reflexionar sobre las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad.

.

El objetivo de estos investigadores era ofrecer respuestas a algunos interrogantes esenciales: ¿cómo poner la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo social de un país periférico como el nuestro? ¿Qué lugar debe ocupar la universidad en ese proceso? ¿Cómo se relacionan la ciencia y la ideología política?

.

A este grupo de científicos, entre los que se contaban Jorge Sabato, Amílcar Herrera, Rolando García y Manuel Sadosky, perteneció Oscar Varsavsky.

.

Desde muy joven Varsavsky defendió ideas socialistas dentro de la Universidad de Buenos Aires. A principios de los años ’40 formó parte del grupo de Aráoz, una experiencia de vida comunitaria que tuvo su centro en una casa de la calle Aráoz, en Capital Federal. Allí se juntaban para estudiar y debatir sobre el futuro del país jóvenes artistas e intelectuales de izquierda que vislumbraban una sociedad más solidaria y con menos desigualdades.

.

Si bien Varsavsky siempre fue muy crítico con los modernos sistemas de producción y consumo –“La sociedad actual es demente, inmoral y suicida”, escribió en «Estilos Tecnológicos», uno de sus libros más famosos–, su pensamiento pasó por diferentes etapas a la hora de apreciar la relación de los científicos argentinos con los problemas nacionales.

.

En 1958, Varsavsky se reintegró a la Universidad de Buenos Aires (UBA) –en la que había trabajado hasta 1954– como profesor del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y miembro del Consejo Directivo durante varios años.

.

Durante esa etapa, se instaló en la UBA el debate sobre cuál debía ser la misión de la ciencia en la sociedad. Un sector de los estudiantes criticaba una actitud docente, a la que llamaron cientificismo, que según ellos promovía el elitismo científico, la realización de investigaciones inútiles para el medio local y la publicación y búsqueda de financiamiento en el exterior.

.

Varsavsky fue un feroz adversario de la postura cientificista ya que, según sus propias palabras, “cientificista es el investigador que se ha adaptado a este mercado científico, que renuncia a preocuparse por el significado social de su actividad, desvinculándola de los problemas políticos”. Esta postura lo llevó a continuas polémicas con gran parte de sus colegas universitarios, investigadores de prestigio mundial en muchos casos… y generalmente cientificistas de libro.

.

“A mediados de la década del ‘60, Oscar comenzó a ponerse muy radicalizado. Vislumbraba los grandes problemas de la ciencia pero su posición fue aislada. No hubo profesores que lo secundaran. El veía más allá, representaba el compromiso a largo plazo”, revela Sara Rietti, doctora en química nuclear y discípula de Varsavsky.

.

Esta radicalización en su pensamiento coincidió con la profundización de las luchas populares que tuvieron lugar tanto en la Argentina como en otras regiones de Latinoamérica y el mundo. En este contexto, Varsavsky realizó una defensa encendida de la figura del científico rebelde o revolucionario, aquel que produce ciencia en beneficio de la liberación del pueblo y con un profundo sentimiento antiimperialista. “La misión del científico rebelde es estudiar con toda seriedad y usando todas las armas de la ciencia los problemas del cambio social, en todas sus etapas y en todos los aspectos teóricos y prácticos. Esto es hacer ciencia politizada”, escribió en aquellos años.

.

Así, Varsavsky fue un referente intelectual para toda una generación de investigadores, tanto de las ciencias naturales como de las sociales, que encontraban en sus ideas las bases sobre las cuales edificar una ciencia al servicio de las necesidades del pueblo, una ciencia al servicio de una revolución social.

.

RADICALIZACIÓN, IMPACIENCIA Y GENEROSIDAD

“La primera imagen que me viene de Oscar me devuelve aquel hombre grande y feo, con toda la figura de un gringo bruto. Imagen que se deshacía cuando empezaba a platicar. Tuve pocos amigos o colegas con quienes pudiera pensar al mismo ritmo e igual compás como me ocurrió con Oscar, quizás ninguno. Había en aquel matemático y químico que se construyó como humanista algunas cualidades raras de las que me acordé siempre. Su radicalidad y autonomía de pensamiento que iba al fondo de las cuestiones con el coraje de repensarlo todo. Su impaciencia con los idiotas, los perezosos, los charlatanes y los dogmáticos, que le hacían sudar de disgusto. Su postura solidaria de identificación total con el gran pueblo humilde, mudo y sufrido de América latina. Esta combinación de radicalidad, impaciencia y generosidad se cimentaba con la fe más inocente en que este mundo es arreglable”, escribió poco tiempo después de su muerte Darcy Ribeiro, con quien Varsavsky trabajó a principios de los años ’70 en el Centro de Estudios de Participación Popular, en Perú.

.

Varsavsky fue el introductor en la Argentina y Latinoamérica de la aplicación de modelos matemáticos al análisis de la realidad social. A principios de la década del ’60 y para aprovechar a fondo la instalación de «Clementina», la primera supercomputadora de la región en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, hizo el primer modelo matemático económico global de Argentina, el MEIC (Modelo Económico Instituto de Cálculo). Algunos años más tarde, entre 1967 y 1968, elaboró otros modelos matemáticos para ver la viabilidad de ciertos tipos de sociedades cercanas a propuestas utópicas. Su objetivo era analizar científicamente la posibilidad de encarar formas de desarrollo social alternativas a las vigentes en ese momento.

.

“Oscar era muy crítico, y los otros intelectuales lo conocían y lo respetaban a pesar de eso. También era muy rígido desde el punto de vista de los principios”, destaca Rietti. “Me acuerdo de que tras el golpe de Onganía, cuando estábamos en el Centro de Estudio en Ciencias –un grupo de discusión y trabajo sobre temáticas sociales y políticas referidas a ciencia y tecnología–, entró un grupo del peronismo. Oscar cuestionó eso y yo le dije ‘nos peleamos con los peronistas, nos peleamos con los comunistas, ¿quién puede ser un lugar de apoyo?’. Eso no le importaba, en cambio yo tenía una mirada más política.”

.

Alfredo Eric Calcagno fue un buen amigo de Varsavsky. “Era una persona excepcional, un tipo que vivía de acuerdo con lo que pensaba. Cuando yo estaba a cargo de la CEPAL de Buenos Aires lo contraté antes del golpe del ’76 para que hiciera un modelo de experimentación numérica sobre la economía argentina. Él cobraba su sueldo pero yo conseguí más plata de la ONU para asignar a ese trabajo y le dije ‘mirá, Oscar, te subo el sueldo’; ‘no quiero que me subas el sueldo’, me contestó, ‘va a ser muy alto y puede ser un problema si en algún momento tengo que mandarlos a la mierda porque hay algo que no me gusta en lo que están haciendo’”, cuenta Calcagno.

.

ESTILOS TECNOLOGICOS

La propuesta de desarrollo social de Varsavsky se estructura sobre dos ejes bien definidos: la postulación de un modelo de organización económico-socialista y la defensa de un proyecto económico claramente nacionalista.

.

En «Estilos Tecnológicos», Varsavsky afirma que los proyectos de desarrollo nacional se pueden dividir en dos categorías: los empresocéntricos –cuyo lema sería “vendo y luego existo”– y los pueblocéntricos. Esta clasificación se vincula con sus objetivos finales, es decir, si la producción estará dirigida hacia las necesidades de la empresa y de quienes las controlan, o hacia la población.

.

Durante las décadas del ’60 y del ’70, la corriente económica conocida como desarrollismo tuvo una gran influencia en América latina. Para Varsavsky, el desarrollismo se encontraba dentro de los modelos empresocéntricos capitalistas, y por ello fue blanco de sus críticas.

.

Como alternativa a estos modelos definió un estilo de desarrollo al que denominó socialismo nacional creativo, y que presentó como una opción para la transformación social. Allí destacaba la importancia de la participación popular permanente en todos los marcos de decisión, para lo cual debía asegurarse un nivel homogéneo de consumo material y cultural. El Estado jugaría un rol preponderante en ese cometido, asegurando la cobertura de un umbral mínimo de necesidades. También se aprovecharía el “potencial docente” de todos los hombres como manifestación de solidaridad.

.

Varsavsky sostenía que el socialismo nacional creativo sólo podía llevarse adelante en un contexto de autonomía de pensamiento y cultura, para lo cual era fundamental la máxima independencia política, económica y tecno-científica posible. Y para ello era necesario romper con la dependencia tecnológica y librarse del mito de que la tecnología y la ciencia son todopoderosas, infalibles y neutras.

.

El problema de la neutralidad en la investigación científica llevó a Varsavsky a publicar en 1969 su escrito más polémico: «Ciencia, política y cientificismo». Una de las tesis más importantes de este libro, que grosso modo afirma que todas las instancias de la investigación científica –descubrimiento, justificación y aplicación– se encuentran afectadas por la postura ideológica de quien la lleva a cabo, dio lugar a una de las más importantes discusiones epistemológicas que conoció nuestro país.

.

A principios de la década del ’70, a través de las páginas de la revista «Ciencia Nueva», Varsavsky polemizó con Gregorio Klimovsky, Jorge Schvarzer, Manuel Sadosky, Thomas Moro Simpson, Rolando García y Conrado Eggers Lan sobre las relaciones entre ciencia e ideología política.

.

Algunos de estos artículos fueron recopilados en el libro «Ciencia e ideología». Aportes polémicos, publicado en 1975. Allí, la posición de Varsavsky fue fuertemente criticada por Klimovsky y Moro Simpson, para quienes dentro del “contexto de justificación” la objetividad de la ciencia queda resguardada de las posibles influencias ideológicas de los investigadores.

.

EL PRESENTE DE VARSAVSKY

La muerte de Varsavsky coincidió con el advenimiento de la barbarie. Entre 1976 y 1983, la dictadura cívico-militar no sólo asesinó e hizo desaparecer miles de personas, sino que también provocó una catástrofe cultural sin precedentes. Tanto el pensamiento de Varsavsky como el de otros relevantes intelectuales nacionales fue sepultado en medio de la represión generalizada.

Recién a mediados de la década del ’90 comenzó a recobrarse en los ámbitos académicos la obra varsavskiana. Sara Rietti fue la gran promotora de esta recuperación, que dio sus primeros pasos de la mano de la Maestría de Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología de la UBA, en donde en 1996, en coincidencia con el vigésimo aniversario de su muerte, se dictó un seminario sobre su obra.

.

En los últimos años volvieron a publicarse algunos de sus libros. En el año 2012, la Universidad de Lanús reeditó Obras escogidas y este año, en el marco del PLACTED (Programa de Estudios sobre el Pensamiento latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo) que desarrolla el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, la Biblioteca Nacional reeditó «Estilos tecnológicos. Propuestas para la selección de tecnologías bajo racionalidad socialista».

.

El pensamiento de Varsavsky transcendió las fronteras de la Argentina y tuvo gran influencia en aquellos sectores de la intelectualidad latinoamericana preocupados por romper los esquemas de dependencia centro-periferia. En este sentido, uno de los países en donde dejó una impronta muy importante fue en Venezuela, en donde estuvo radicado durante varias etapas de su vida. “Oscar fue muy apreciado por la gente del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Caracas”, expone Calcagno, “Hugo Chávez hablaba mucho de él, lo citaba y lo consideraba su maestro”. En noviembre de 2007, el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología de Venezuela organizó un gran debate abierto en su homenaje.

.

A treinta y siete años de la muerte de este matemático radicalizado, impaciente y generoso, el mejor cierre para esta nota son sus propias palabras: “El que aspire a una sociedad diferente no tendrá inconvenientes en imaginar una manera de hacer ciencia muy distinta de la actual. Más aún, no tendrá más remedio que desarrollar una ciencia diferente. En efecto, la que hay no le alcanza como instrumento para el cambio y la construcción del nuevo sistema”.

(Rodolfo Petriz)

Acotación de AgendAR:

Carlos y Oscar Varsavsky son fácilmente confundidos por los milennials, si alguno se acuerda de ellos. Fueron hermanos, hijos de colonos judíos, socialistas, pobres y autodidactas de Basavilbaso, Entre Ríos. En la casa de los Varsavsky se trabajaba duro y se vivía entre libros. Conscientes de que ambos pibes eran fenomenalmente inteligentes, los padres se mudaron a la Buenos Aires, donde estaban los dos mejores colegios secundarios del país, el Mariano Acosta y el Nacional Buenos Aires, y además obviamente la UBA, entonces la mas interesante universidad del mundo hispanoparlante (y sigue siendo una de las mejores).

Carlos (que fue al Buenos Aires) admiraba mucho a su hermano Oscar, 12 años mayor (que fue al Acosta), e hizo una carrera con sus propios logros. Pero fueron materiales, prácticos y le cambiaron la vida al país, o a parte del país, al menos algunos años. Y para bien.

Si Oscar, ese militante contra el «cientificismo», fue un genio teórico en la formulación de cómo debía funcionar la conexión entre la ciencia, el aparato productivo y la sociedad argentinas, el que llevó a la «rugosa realidad» parte de su ideario fue Carlos.

Ése Varsavsky, astrofísico por profesión y mucho menos leído y comentado que Oscar, fue alma viviente y matemática de aquella empresa hoy casi mítica, FATE ELECTRÓNICA, y de su marca CIFRA. Entre 1969 y 1976, casi de la noche a la mañana dominó totalmente el mercado nacional e hispanoamericano de calculadoras.

El logro final de esa empresa del grupo de los hermanos Madanes, antes de sucumbir a la política antiindustrial de José Martínez de Hoz, fue el desarrollo de la CIFRA 1000, la primera computadora de escritorio. Apareció al mismo tiempo que la Apple 1 de Steve Jobs y Pete Wozniak en Palo Alto, California. La gente de FATE ELECTRÓNICA y Jobs y Wozniak no se conocían en absoluto. Y tenían grandes diferencias: Jobs y Wozniak eran dos hippies que trabajan en el garage de Jobs, pero en ese entorno californiano donde llovía literalmente dinero privado y militar (de la DARPA, la Defense Advanced Research Projectos Agency). A ellos, partiendo desde mucho más abajo, les fue genial.

En cambio la cerebroteca de Carlos Varsavsky y FATE ELECTRÓNICA nació en un predio de 65 hectáreas en San Isidro, provincia de Buenos Aires, y estaba respaldada por el triunfo comercial de su empresa. Su objetivo, cuando llegó la CIFRA 1000, era atacar a la IBM, dueña del mercado con sus computadoras «mainframe» del tamaño de un piano. La CIFRA 1000 podía hacer lo mismo, pero cabía en un escritorio.

Lo que le daba cimientos formidables a CIFRA era la solidez financiera de FATE Neumáticos, nacida durante el desabastecimiento de la 2da Guerra con el nombre de Fábrica Argentina de Telas Engomadas. Habían empezado produciendo pilotos impermeables, y como en medio de la guerra aquí no pintaba un rodado de Goodyear, Firestone, Michelin ni tu tía, los Madanes se dijeron que después de todo, un neumático se hace con telas engomadas, ingenieros, químicos, técnicos y obreros calificados. Hasta hace poco, FATE empleaba a casi 1700 personas.

Un modo de entender a ese pequeño pero fértil sector de nuestra clase industrial que eran los Madanes de la cosecha pasada: propulsados por dos inesperados ministros de Economía, Aldo Ferrer en tiempos de la dictadura de Lanusse, y José Ber Gelbard en el gobierno democrático de José Cámpora, Adolfo y Manuel Madanes fundaron FATE Aluminio, en Puerto Madryn.

Todo esto tenía el apoyo pleno de gobiernos nacionales de cuños tan distintos como el de Lanusse y del tercer gobierno peronista. Pero la base real fue la asociación patronal más dinámica del momento, la CGE (Confederación General Económica), lejos de ser un grupo de momias conservadoras dirigidas por fabricantes de galletitas, era una potencia cimentada en las industrias metalúrgicas, electromecánicas y electrónicas del país.

Esa inmensa planta de ALUAR transformaba materia prima importada (bauxita, por entonces proveniente de Jamaica) en aluminio. La instalación fue hecha íntegramente con tecnología diseñada por la Universidad Nacional de la Plata, ALUAR, en Puerto Madryn, nutrida por la electricidad de la represa cordillerana de Futaleufú, construida ad-hoc por el Gobierno Nacional, que llegaba por un electroducto de media tensión a través de 400 km. de estepa patagónica vacía. Para dar una idea, el 99% de la potencia generada por los 472 megavatios instalados en Futaleufú se gastaba en la fábrica, para reducir la bauxita a aluminio metálico. Con el 1% restante sobraba para el consumo de las ciudades de Madryn y Trelew.

ALUAR salvó a Madryn de la evaporación demográfica. Tenía 5000 habitantes, vivía (es un decir) de la pesca y del buceo recreativo en verano, y no tenía capital propio ni para explotar el ecoturismo en la vecina Península de Valdés. ALUAR trajo ingenieros, técnicos y plata y cambió todo. Hoy Madryn tiene unos 128.000 habitantes, un nivel de vida muy superior al de los puertos pesqueros patagónicos, y universidades y centros de investigación científica.

Para hacer esa planta que cambió todo, aquellos Madanes fundacionales no gastaron ni un mango en consultorías extranjeras. ¿Para qué lo iban a hacer, con los enormes recursos humanos argentinos? El diseño de la primera planta fue enteramente de la Universidad Nacional de La Plata.

Y la fábrica fue de movida lo suficientemente avanzada como para exportar aluminio en lingotes y competir con los dueños mundiales del mercado. Pero a los pocos años estaba rodeada de una nueva industria metalmecánica y argentina del aluminio, que fabricaba llantas de neumáticos y cerramientos para la construcción, es decir apuntalada en un mercado interno que se formó casi espontáneamente a pie de fábrica.

El único cliente argentino que falló fue justamente aquel para el cual fue hecha ALUAR: la Fuerza Aérea, que quería tener duraluminio nacional como fuente de material de construcción aeronáutica, porque entonces todavía quería diseñar construir sus propios aviones. Hasta que no quiso más. De hecho hoy no hay ningún Pucará o Pampa, aviones nacionales de los ’70 y ’80, cuya célula se haya hecho con duraluminio argentino.

La diferencia entre el triunfo de Apple, durante cuatro décadas la empresa más valuada en el mundo, y FATE ELECTRÓNICA, que cerró (o más bien, fue cerrada), radicó en última instancia la distinta conducta de los militares argentinos y sus colegas estadounidenses. Luego de que José López Rega forzara la renuncia del ministro Gelbard y del presidente de la CGE, Julio Broner, con su habitual procedimiento de amenazarlos de muerte, llegó «El Rodrigazo», el país se endilgó una deuda de U$ 10.000 millones, al FMI como gerente a perpetuidad, y todo pagó con hiperinflación, despidos y nueva deuda para pagar deuda vieja.

Entonces, para salvarnos, llegaron al poder nuestros hombres de armas por la habitual vía del golpe de estado, y pusieron como ministro de economía a un neoliberal rabioso que hizo desaparecer decenas de ramas de la industria argentina y sumió al país en una fiebre de «bicicletas» financieras y desocupación industrial masiva. El tejido productivo y social se desgarró: liquidó a parte de la clase obrera e hizo caer en la pobreza a enormes sectores de la clase media.

Por todo eso, cuando un sudaca entendido quiere una PC avanzada, con un sistema operativo rápido que no devore memoria RAM, que no se cuelgue y no se tome tiempos geológicos para seguir instrucciones, se compra una Apple yanqui. En lugar de una CIFRA argenta.

Dato de aquella época: más de 60 fabricantes nacionales de maquinaria rural hasta entonces muy exitosos, desaparecieron. La médula educativa e industrial de la Argentina sencillamente se evaporaba, y y era reemplazada por una burguesía frívola, tecnológicamente atrasada, culturalmente estúpida, importadora pura, amante del lujo y de la plata fácilonga, así como de fugarla del país o patinársela en Miami. Es difícil hacer ciencia «empresocéntrica», como la llamaría Oscar Varsavsky, porque casi no quedan empresas privadas argentinas que gasten un vintén en investigación y desarrollo.

Los otros militares, los de la Tierra de los Libres y Hogar de los Valientes, según su himno nacional, DARPA mediante, en cambio, crearon ese nuevo ecosistema terrestre llamado Internet y las empresas del Silicon Valley, las famosas GAFA, que viven en él y de él. Y de nosotros.

FATE ELECTRÓNICA, la empresa cuya alma tecnológica fue el químico y matemático Carlos Varsavsky, no sucumbió a la competencia leal de las tradicionales electrónicas estadounidenses y europeas, o las nacientes firmas japonesas. ¿Cómo la iban a echar, si CIFRA estaba produciendo sus propios chips? CIFRA les hacía la guerra desde el Río Grande hasta Tierra del Fuego. Las calculadoras argentinas empezaban a exportarse a la República Federal Alemana. Eran mejores y más baratas, punto, y por eso dominaron el 30% del mercado sudamericano y el 50% del argentino. En AgendAR, y ante lectores jóvenes que no nos creen en absoluto, hemos contado muchas veces esa historia aquí, y aquí.

Martínez de Hoz les entregó ese crepitante mercado local a las firmas extranjeras, que lograron entrar a puro dumping, mientras el gobierno del general Jorge R. Videla ordenaba la cacería y asesinato de investigadores y ejecutivos los informáticos de la firma, gente demasiado izquierdista para su paladar ideológico. Fue el desbande y la diáspora. Los Madanes nunca volvieron a intentar semejante aventura. Y ambos Varsavsky, Carlos el joven y Oscar el doce años mayor, se fueron y el exilio los destruyó de inmediato, pero no por falta de éxito, sino por exceso de raíces. Carlos murió no mucho tiempo tras su partida, trabajando como astrofísico académico en los EEUU. Oscar, a riesgo de que lo mataran, volvió aquí en 1978, ya muy enfermo, para morirse en su casa, su patria.

Hubo un tiempo en que nuestro país, educación pública mediante, producía mucha gente como estos hermanos Varsavsky, o como Manolo Sadosky, el matemático que fue inspirador de ambos, y que vinculó a Carlos con Manuel Madanes.

Todo ese fulgor argento se notaba en la vida cotidiana, con sólo entrar en una oficina cualquiera y ver las bellísimas Fate Cifra 300 en cada escritorio, un ejemplo de buen diseño industrial. O al entrar a un taller metalmecánico y ver las máquinas de fresado y estampado de control numérico 100% nacionales, como Grecar, verdaderos proto-robots. O al escuchar los excelentes equipos de sonido Audinac en los hogares de la clase media, o los Holimar de los cines y de la gente más platuda.

Tras lo cual uno se iba hasta el primer kiosko callejero de EUDEBA, la exitosa editorial de la Universidad de Buenos Aires, dirigida por Boris Spivakow, y se compraba «Ciencia, política y cientificismo», de Oscar Varsavsky. Estaba disponible en los 103 kioskos exclusivos de Eudeba, y en más de 40 stands en todas las universidades nacionales.

Y al leer a Oscar, el mayor, en 160 escuetas páginas entendía de golpe por qué teníamos tantos premios científicos internacionales en Ciencia Básica, pero no una industria tecnológica del calibre de la Italia, Francia o Japón. Pero, como decía Oscar, con un esfuercito dialéctico más, para convencer a los cientificistas que se ligaran a la producción industrial, quién te dice…

Vivir en aquella argentina era como ganar el Mundial todos los días. Ser un país atrasado pero al mismo tiempo avanzadísimo en sectores que importan, y además lleno de proyectos tecnológicos y en vías de mejora parecía lo natural… hasta que dejó de parecerlo.

No por nada, los únicos grandes genios capaces de transformar la industria (y el país) que lograron cosas durante El Proceso recibieron la protección de la Armada, en la CNEA… hasta que dejaron de recibirla. Pero sus obras en el ámbito nuclear lo atestiguan: INVAP, y la CONAE, dos brotes de la CNEA. E incluso ARSAT, que no se habría fundado jamás sin la capacidad satelital de INVAP, adquirida de la CONAE.

Los egresados de la UBA y la UNL, hoy a través de la firma BIOCERES, también nos hacen boxear muy por encima de nuestra categoría: somos un peso mosca con la piña de un welter en el ring nuclear, espacial y de biociencias. Con los HB4 de la doctora Raquel Chan, tenemos los únicos cultivos industriales del mundo diseñados genéticamente para resistir el cambio climático, cosa que no le causa gran alegría a Bayer, Syngenta y la ringla de ministros de Agricultura que trataron de impedir su licenciamiento durante más de una década.

Tenemos siete reactores nucleares multipropósito exportados, entre ellos el mejor del mundo, y nos siguen pidiendo plantas de radiofarmacia hasta desde China y la India. Único país hispanoamericano con una medicina nuclear al alcance de casi todo argentino (o extranjero, porque la Salud Pública no murió). El único SMR (reactor modular chico) en construcción, fuera de otro en China… pero el CAREM es mejor. Ocho satélites de la CONAE y de ARSAT, todos de notable capacidad lanzados con éxito, cuatro de ellos todavía en operaciones, otro iniciando construcción, otros más en diseño en vaquita con Turquía. Los únicos cultivos industriales del mundo diseñados genéticamente para resistir el cambio climático.

La Argentina posible de Oscar Varsavsky sigue viva. Malherida, pero viva. Muy viva.

Bien, perdón por la diatriba. Me pareció útil que el lector conociera las diferencias entre Oscar Varsavsky, aquel epistemólogo de la ciencia industrialista y antiimperialista, y su hermano menor Carlos, que llevó a la práctica al menos una de las ideas de Oscar, y con un éxito arrasador.

Nuestro país sigue produciendo Maradonas y Messis en biotecnología, ingeniería satelital, ingeniería nuclear, informática y ciencia de materiales. Y aunque a sus emergentes en esos rubros ya no se los mata ni se los persigue, se sigue ningunéandolos. A veces de modos francamente ridículos, con jetones con manija que se desviven por sacarse la foto con ellos, pero que dejan sus proyectos sin un mango para comprar importado, muchas veces lo mismo pero más caro, otras veces más caro pero peor.

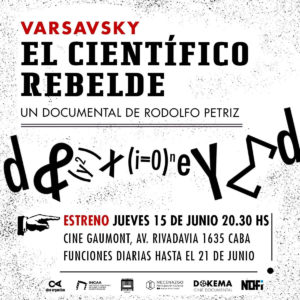

Un sombrerazo a Rodolfo Pétriz, que cuenta esta misma historia a su manera y desde el cine, lamento que únicamente en el Gaumont porteño. Dicho esto, los Varsavsky… qué familia.

Esta no es una nota tanguera. La Argentina de Carlos y Oscar sigue viva, paisanos.

Daniel E. Arias

A partir de este financiamiento, se creará un centro de investigación y desarrollo que articule capacidades de IA, apoye al sector productivo en la adopción de estas tecnologías y se lleve una agenda relativa a los aspectos regulatorios. Asimismo, se abrirán tres llamados, uno orientado a consorcios tecnológico productivos para la aplicación de IA en cadenas de valor, y dos para fortalecer el sistema científico-tecnológico en IA.

«Este programa es un fomento para un sector competitivo a nivel local y mundial, y donde Argentina está en crecimiento y le representa el ingreso de divisas. Es importante en este sentido el rol del Estado que contribuya a que las empresas se expandan internacionalmente y que los recursos humanos se especialicen cada vez más. En nuestro país es esencial que aumente la colaboración entre el sistema científico tecnológico y el sector productivo en tecnologías basadas en Inteligencia Artificial para desplegar todo el potencial que es posible», expresó el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus.

A su turno, el presidente de la Agencia I+D+i, Fernando Peirano, destacó que «a través de este programa con apoyo del BID queremos impulsar dos vías de trabajo, el fortalecimiento de nuestro sistema universitario y científico vinculado a ciencias de datos e inteligencia artificial y, también, junto con la Secretaría de Economía del Conocimiento, pensar qué aplicativos y herramientas para no especialistas en inteligencia artificial podemos poner al servicio de las empresas argentinas con el objetivo de exportar más«.

.

El financiamiento proveniente 100% del BID tiene por objetivos aumentar la colaboración entre el sistema científico-tecnológico y el sector productivo, fortalecer la formación de capital humano y contribuir a la internacionalización de empresas.

El subprograma “Fortalecimiento del ecosistema, promoción del desarrollo y adopción de nuevas aplicaciones basadas en inteligencia artificial” delineado por el MINCYT, a través de la Subsecretaría de Políticas y la Agencia I+D+i, se compondrá de tres líneas de trabajo:

A partir de este financiamiento, se creará un centro de investigación y desarrollo que articule capacidades de IA, apoye al sector productivo en la adopción de estas tecnologías y se lleve una agenda relativa a los aspectos regulatorios. Asimismo, se abrirán tres llamados, uno orientado a consorcios tecnológico productivos para la aplicación de IA en cadenas de valor, y dos para fortalecer el sistema científico-tecnológico en IA.

«Este programa es un fomento para un sector competitivo a nivel local y mundial, y donde Argentina está en crecimiento y le representa el ingreso de divisas. Es importante en este sentido el rol del Estado que contribuya a que las empresas se expandan internacionalmente y que los recursos humanos se especialicen cada vez más. En nuestro país es esencial que aumente la colaboración entre el sistema científico tecnológico y el sector productivo en tecnologías basadas en Inteligencia Artificial para desplegar todo el potencial que es posible», expresó el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus.

A su turno, el presidente de la Agencia I+D+i, Fernando Peirano, destacó que «a través de este programa con apoyo del BID queremos impulsar dos vías de trabajo, el fortalecimiento de nuestro sistema universitario y científico vinculado a ciencias de datos e inteligencia artificial y, también, junto con la Secretaría de Economía del Conocimiento, pensar qué aplicativos y herramientas para no especialistas en inteligencia artificial podemos poner al servicio de las empresas argentinas con el objetivo de exportar más«.

.

El financiamiento proveniente 100% del BID tiene por objetivos aumentar la colaboración entre el sistema científico-tecnológico y el sector productivo, fortalecer la formación de capital humano y contribuir a la internacionalización de empresas.

El subprograma “Fortalecimiento del ecosistema, promoción del desarrollo y adopción de nuevas aplicaciones basadas en inteligencia artificial” delineado por el MINCYT, a través de la Subsecretaría de Políticas y la Agencia I+D+i, se compondrá de tres líneas de trabajo: