Es la una y media de la madrugada en San Francisco, Estados Unidos. Pero Rebeca Hwang no tiene problema con los husos horarios. Nació en Seúl, ciudad capital de Corea del Sur, vivió y creció en la Argentina. Estudió en el Colegio Nacional Buenos Aires y luego se fue a estudiar al Massachusetts Institute of Technology (MIT) y a Stanford. Desde 2003 lidera proyectos en Silicon Valley y fue reconocida como una de las Jóvenes Líderes Globales del Foro Económico Mundial, y como una de las 35 Innovadores Globales menores de 35 años por el MIT Tech Review.

Se especializa en innovación, tecnología, emprendedurismo y, desde hace pocos meses, tiene una nueva cátedra con foco en el futuro en la escuela de negocios global Thunderbird, que tiene sede en California. El mundo cambió. Y ella explica cómo diferenciar la creatividad que se origina en un ser humano de las ideas que ahora disparan las máquinas con inteligencia artificial. Parece una agenda lejana en un país con 40% de pobreza, 128% de inflación estimada para 2023 y elecciones a la vuelta de la esquina. Pero no lo es. Para la argentina más reconocida en Silicon Valley, el mundo de la inteligencia artificial es hoy una revolución presente que amenaza con convertirse en uno de los mayores desafíos de la humanidad y, según dice, “nuestro país tiene que tomar nota rápidamente de lo que pasa”.

–Vivís en una economía del futuro, como es Silicon Valley. ¿Qué es lo nuevo que hay que conocer?

–Es la primera vez, en casi 20 años que estoy en Estados Unidos, que siento que hay una transición realmente revolucionaria desde el punto de vista tecnológico. Estamos claramente ante una revolución. Y estoy en Silicon Valley, donde tenemos muchas tendencias de nuevas plataformas, tecnologías, innovaciones, invenciones que cambian un poco algunas modalidades de interacción que tienen los seres humanos, o la manera en que transaccionamos en negocios. Pero esta vez, con la tendencia de inteligencia artificial veo un cambio realmente rotundo.

–¿En qué sentido?

–Muchos de nosotros aquí tenemos sentimientos encontrados, un poquito de emoción, un poquito de miedo, un poquito de sentir que esto está pasando demasiado rápido. Tenemos conversaciones filosóficas, que no he experimentado antes, sobre la moralidad del futuro de la humanidad. Yo diría que es un período único en la historia de la tecnología de las últimas tres o cuatro décadas en Silicon Valley. Hace un tiempo, prepandemia, hablábamos de todo lo referido a la movilidad, de los cambios que se habían producido ya con los autos autónomos, que era algo que se planteaba desde Sudamérica como una tendencia de futuro y que aquí ya era una realidad.

–¿Cuán tangible es todo eso hoy en el mundo real de los negocios?

–Muy tangible, por lo vertiginoso del cambio. Hace seis meses, por ejemplo, había aplicaciones que las personas estaban probando casi por entretenimiento, por curiosidad, y ahora vemos API (interfaces de programación de aplicaciones) en las que se puede usar una tecnología y habilitar a una red de creadores para que puedan basarse en esa infraestructura y generar aplicaciones. Hay una adopción increíble y eso va a repercutir en casi todas las industrias, no es solo algo que va a pasar en ámbitos de tecnologías más avanzadas o solo en Silicon Valley; va a afectar la salud, la educación y la manufactura. Es una revolución casi incontenible.

–¿Qué hay que dejar y qué hay que tomar en esta nueva era?

–Creo que hay mucha amplificación, mucho aumento de productividad y de eficiencia en muchas industrias. Y donde vamos a ver probablemente las primeras aplicaciones interesantes [de la inteligencia artificial] va a ser en salud, porque tenemos bastante acceso a la información y a bases de datos, y regulación. Esa base de datos utilizada a través de la inteligencia artificial sofisticada nos permite imaginar un mundo realmente interesante, en el cual la personalización de la medicina ya es una realidad. No hay debate sobre la inversión en aplicaciones de la salud por el impacto potencial.

–¿Dónde está el verdadero debate?

–Por ejemplo, uno puede imaginar un bot que hable con nuestros hijos, que los conozca durante tres horas al día; después de tres meses de ver todos sus secretos íntimos, tendremos una máquina que va a aprovechar vulnerabilidades en su seguridad, en su confianza personal, en su autoestima, para venderles cosas. Eso es un riesgo latente que debe tener límites. Hay temas éticos, morales, legales, que se deben tener en cuenta. Hay otra pregunta interesante y es cómo todo esto va a condicionar la conectividad humana.

–¿Y cómo va a hacerlo, concretamente?

–No sabemos si en el futuro hablaremos humanos con humanos a través de la tecnología. El cambio en la conectividad puede incluso afectar muchísimos elementos en la supervivencia de la especie. Y no quiero sonar muy dramática, pero, definitivamente, dejar de usar la tecnología como un medio, como un canal de interacción con otros seres humanos para convertirla en un fin en sí mismo de interacción, llegando a que mi interlocutor sea una máquina, esto realmente va a cambiar la forma en que nosotros entendemos la sociedad hoy en día.

–¿A qué velocidad van los capitales destinados a los desarrollos?

–El capital ya existente está haciendo un shift, está moviéndose a este tipo de aplicaciones, porque vemos que el cambio es tan profundo y tan rápido que habrá ganadores en este espacio; va a haber muchos perdedores también, pero habrá “multibillonarios”, y capaz que incluso se crearán un par de compañías que tendrán una valuación de más de un trillón de dólares. Vemos que cada 10 a 20 años se generan estas oportunidades, en las que las compañías gigantes se crean sin tener registro, en sus inicios, de lo grandes que pueden llegar a ser. En este momento sentimos que es uno de los puntos de inflexión históricos.

–¿Silicon Valley recuperó el brillo que tenía antes de la pandemia?

–Más o menos. Hay dos cosas que están pasando ahora. Vimos un éxodo. La gente se fue a Austin, a Miami, a Nueva York, a Los Ángeles. Entonces, perdimos un poquito de brillo, en gran parte por los costos de vida y porque, últimamente, aquí hubo más crimen y más problemas sociales. Ahora, aún teniendo esa situación macro de San Francisco, las grandes empresas que están creando estas nuevas tecnologías están acá. Está Open IA, que creó Chat GPT, y también están Google, Apple y Meta, entre otras grandes. Son las empresas que están creando toda la base de la inteligencia artificial. Las conversaciones sobre qué está pasando en los salones secretos del mundo de la tecnología siguen estando aquí, en Silicon Valley. Aun con el brillo un poquito apagado, la generación de estas nuevas tecnologías sucede aquí en Silicon Valley.

–¿Por qué los grandes intelectuales del mundo ya plantean sus reparos?

–Esto no tiene precedentes. Prácticamente yo llegué a Estados Unidos cuando empezó Internet, con la onda de todas las compañías que creaban websites en 2000, 2001. Yo organizé un par de reuniones, justamente, porque había mucha confusión sobre lo que estaba pasando con la tecnología; reunimos hace poco a los que crearon Internet, a los creadores del primer metaverso, a los que están creando las nuevas aplicaciones de inteligencia artificial en las grandes compañías, y tuvimos una conversación muy honesta respecto de por qué tenemos inquietudes sobre esta nueva tendencia. La razón es que nosotros tenemos este conocimiento de cómo funciona el cerebro humano, y sabemos cómo funcionan estas nuevas máquinas con la inteligencia artificial, y hay desventajas que tenemos como seres humanos.

–¿Cuál es la mayor complejidad?

–Pasa por entender cuáles son las capacidades de ambas partes, sabemos que en algún momento podemos estar amenazados por esta nueva inteligencia. De hecho, Geoffrey Hinton, que es el padrino de la inteligencia artificial y que trabajaba para Google, acaba de renunciar, justamente por estos temas éticos, por realmente saber cuál es el potencial. Hinton habla sobre cómo las máquinas computan, él dice: ‘Cuando yo creé la inteligencia artificial con el grupo de académicos y científicos de la época, pensábamos que nosotros íbamos a crear una forma de computación, de cómputo, bastante similar al ser humano’. La diferencia con las máquinas es que nosotros, como seres humanos, podemos hacer muchas conexiones al mismo tiempo. Yo absorbo información y esa información establece ligas, conexiones que me permiten hacer un proceso, interpretaciones y llegar a un razonamiento lógico. Las máquinas todavía no son muy buenas para eso, pero pueden absorber mucha más información en mucho menos tiempo. Imaginemos las cosas al estilo Matrix, en donde realmente uno puede tener toda la información a través de una base de datos y aprender muy rápido; la inteligencia artifical no solo puede hacer eso, sino que puede comunicarse casi al mismo tiempo con otras máquinas, que están también absorbiendo información.

–Y al aprender muy rápido…

–Pueden adquirir atributos que son cuasi humanos. Ya sabemos que, por ejemplo, la generación de ideas, la creación de poemas, canciones, arte; en eso ya no hay una diferencia en términos de la calidad técnica de las creaciones entre las máquinas y los humanos. Podemos debatir si hay emoción, si conectan con la audiencia o no, y ese es otro tema. Pero hoy en día sabemos que la calidad del producto es igual. Entonces, hay que imaginar todas las repercusiones que pueden surgir de estar lidiando con esta capacidad de cómputo que, en algún sentido, ya está superando la velocidad con la cual los seres humanos pueden aprender y usar información. Si pensamos, por ejemplo, en términos de privacidad, en la aplicación en guerras, en la manipulación de la máquina de seres humanos para convencerlos y persuadirlos de ciertas acciones, es realmente algo amenazante. No se trata de una agenda lejana. Todo lo contrario. Esto ya está pasando a nivel global y la Argentina debe tomar nota de ello.

–Liderás dos fondos, Kalei Ventures y Rivet Ventures, uno para Estados Unidos y otro para la Argentina y Sudamérica ¿Qué cambios ves en el último tiempo?

–Con la nueva tendencia de inteligencia artificial, vamos a tener que revisar constantemente cuáles son algunos de los módulos de tecnología con un potencial significativo. Más que enfocarnos en aplicaciones específicas, se trata de ver cuáles son las herramientas y la infraestructura tecnológica que va a facilitar la creación de las aplicaciones. Entonces, es ahí donde queremos invertir, en las palas que habilitan la búsqueda del oro; no solo en el oro, que serían las aplicaciones.

–¿Qué pasará en el sector de los medios y el entretenimiento?

–Será uno de los afectados más rápidamente por la inteligencia artificial (IA). La comunidad de creativos, productoras, estudios, distribuidores de contenidos va a ser disrumpida. En Estados Unidos hubo una huelga de escritores y eso dio la excusa para usar escritores no humanos para algunos programas. Eso ya es posible; se puede escribir con inteligencia artificial un guión, una obra de teatro, una canción, un show sin problema. Y puedo hacer 1000 por hora. Todo va a cambiar muchísimo en el lapso de 6 a 12 meses.

–¿Qué ocurrirá con la industria de la movilidad?

–Con estudios y estadísticas anteriores, sabíamos que se esperaba que entre 800 millones y 1000 millones de personas perderían en el mundo sus trabajos a raíz de la automatización. Hoy creo que las estadísticas van a ser mucho más dramáticas, ahora que sabemos la capacidad y la pronta aplicación que habrá en muchas de estas tecnologías en el futuro inmediato.

–¿Cuál será el impacto de la personalización en el área de salud?

–Sabemos que, por ejemplo, en el caso del cáncer se habla de inmunoterapias muy personalizadas; se podrá conocer exactamente cómo es mi composición genética y cuáles son los tratamientos terapéuticos que serán más eficientes para mí. Este tipo de personalización se tiene que basar no solo en la terapia en sí, en las soluciones, sino también en tener muy buen acceso a información sobre cada persona, en el monitoreo constante de todas las acciones, de todas las reacciones.

–¿Qué pasará con la educación?

–Voy a contestar con una anécdota. El otro día, mi hijo de 8 años me dijo que no quería estudiar porque va a ser jugador de fútbol profesional y que, entonces, para qué ir al colegio. Hace un año yo le hubiera dicho: ‘No, vas a estudiar, vas a ir al colegio y no me importa que seas Messi’. Hoy, la verdad es que no estoy segura. Creo que le conviene ser jugador de fútbol, porque no sé si estudiar para ser abogado o programador de computación le va a dar trabajo; no lo sé. Pero, seguramente, va a haber todavía fútbol en 10 años o en 11 años, porque el ser humano va a querer ver un entretenimiento y sentirlo en el estadio. Esto no lo va a poder reemplazar una máquina. En cierto sentido creo que es el mejor futuro para mi hijo que sea jugador de fútbol, o artista. Esto es un poco en broma; la parte seria es que los atributos y las herramientas, los skills sets que yo enseñaría a los chicos hoy son muy diferentes. Como profesora, ya casi no valoro ni doy crédito por el conocimiento, pero sí por la narrativa, por cómo se toman las decisiones, por cómo se razona. De recopilar datos se encargan las máquinas.

–¿Los humanos tenemos control?

–Podemos hablar de esto como el desplazamiento de la humanidad con máquinas, hablarlo muy al estilo de un show de Netflix, como algo utópico o catastrófico. O puede ser representado como algo tecnológico de la forma en que, por ejemplo, tenemos la calculadora que nos ayuda a hacer matemáticas más rápido y a mejorar la productividad y la capacidad del ser humano. La reacción social va a ser muy diferente según cómo todos, cada uno desde su lugar, describamos el fenómeno. La inestabilidad social que se puede generar dependerá mucho de quiénes se benefician y quiénes no con esta tecnología.

Comentario de AgendAR:

Creemos que el escenario que describe Rebeca Hwang es imaginativo e informado, pero algo tremendista. No porque lo que predice no vaya a suceder, sino porque ya está ocurriendo, sin el empleo de la inteligencia artificial.

Las grandes empresas de entretenimiento, como Disney y Meta, ya han estado despidiendo decenas de miles de trabajadores al haber hecho apuestas demasiado optimistas.

En cuanto al robot que espiara a nuestros hijos, y a nosotros ya lo está haciendo: Se llaman Google, Facebook, Tiktok,… y la información se la estamos dando nosotros para que la comercialicen entre los anunciantes.

Nuestra intención no es minimizar los cambios que trae la inteligencia artificial -«Modelos Grandes de Lenguaje». Creemos que deben ser examinados con serenidad y prudencia, y nos proponemos publicar más notas sobre el tema en el futuro cercano.

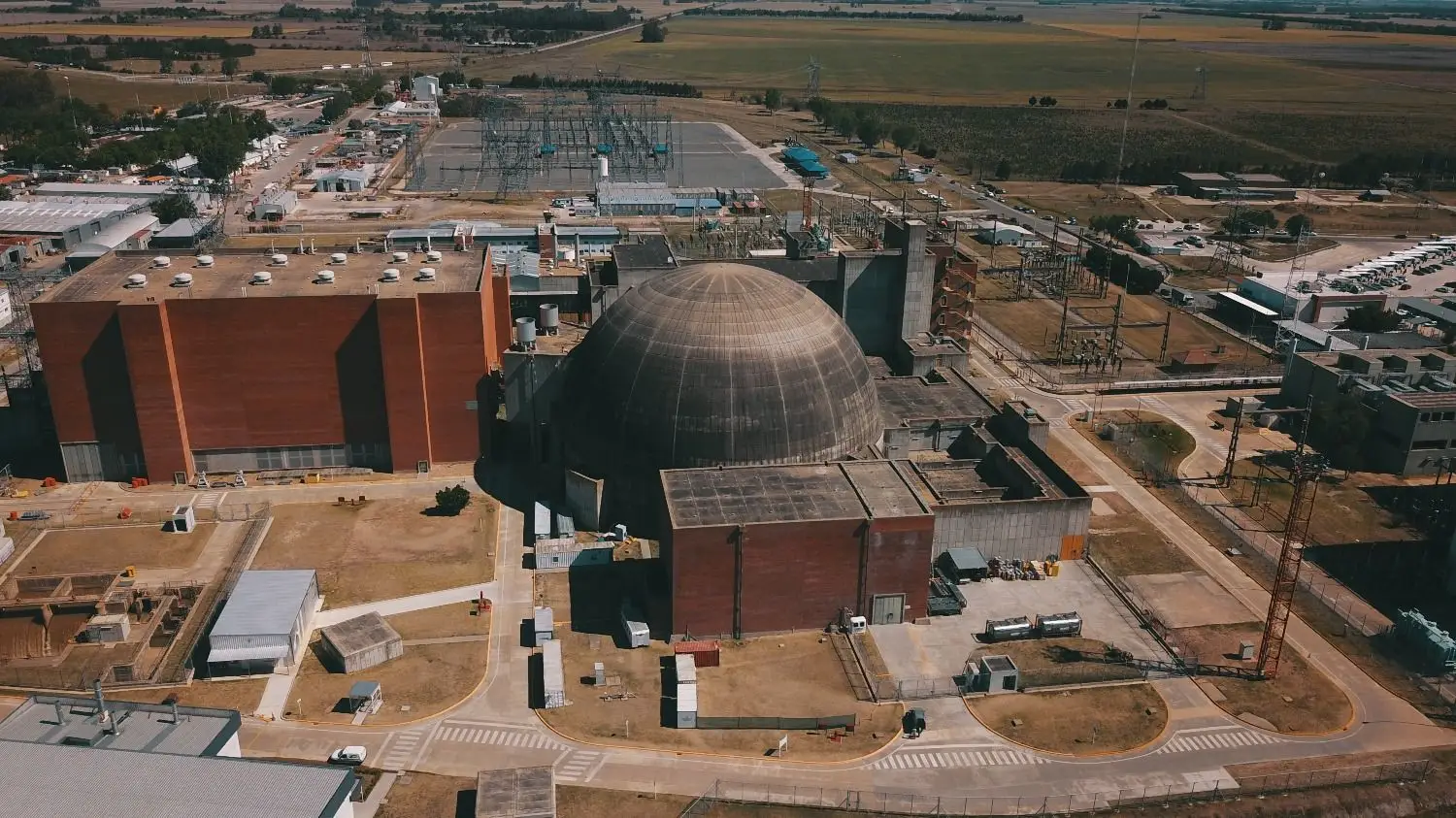

Después viene la segunda tarea, sacar los trozos del separador. Para esto, bajarán por otro canal una herramienta “canasto” (que afectuosamente llaman “el camión de la basura”). Pasa por el orificio de 100 mm de diámetro y se despliega en el fondo. Una tercera herramienta, también diseñada ad hoc, toma los trozos cortados, y en varios viajes los deposita dentro del canasto.

Por último, hubo que desarrollar una mesa de trabajo. “Al cortar con electroerosión, se hace chispear un electrodo contra la pieza que uno quiere cortar –detalla Antúnez–. El electrodo es de un elemento muy conductor, para este caso hemos optado por el grafito. Entre el cuerpo a cortar y el electrodo se establece un campo oscilatorio de frecuencia relativamente baja. Como eso se acerca automáticamente, la gracia está en disponer de la electrónica necesaria para que cuando se percibe que la chispa está cortando, se mantenga subiendo y bajando el electrodo, bajándolo hasta que chispee y subiendo lo necesario para que no se corte el arco. La mesa de trabajo es para hacer eso. Entra plegada y se arma abajo, es una pieza de relojería también diseñada por nosotros”.

Por supuesto, además habrá que bajar cámaras que puedan funcionar adentro del reactor para visualizar toda la operación. A diferencia de las que se utilizaron durante la reparación de 1988, que duraban tres días y las lamparitas, que no resistían la radiación, las actuales soportan más de un mes.

Después viene la segunda tarea, sacar los trozos del separador. Para esto, bajarán por otro canal una herramienta “canasto” (que afectuosamente llaman “el camión de la basura”). Pasa por el orificio de 100 mm de diámetro y se despliega en el fondo. Una tercera herramienta, también diseñada ad hoc, toma los trozos cortados, y en varios viajes los deposita dentro del canasto.

Por último, hubo que desarrollar una mesa de trabajo. “Al cortar con electroerosión, se hace chispear un electrodo contra la pieza que uno quiere cortar –detalla Antúnez–. El electrodo es de un elemento muy conductor, para este caso hemos optado por el grafito. Entre el cuerpo a cortar y el electrodo se establece un campo oscilatorio de frecuencia relativamente baja. Como eso se acerca automáticamente, la gracia está en disponer de la electrónica necesaria para que cuando se percibe que la chispa está cortando, se mantenga subiendo y bajando el electrodo, bajándolo hasta que chispee y subiendo lo necesario para que no se corte el arco. La mesa de trabajo es para hacer eso. Entra plegada y se arma abajo, es una pieza de relojería también diseñada por nosotros”.

Por supuesto, además habrá que bajar cámaras que puedan funcionar adentro del reactor para visualizar toda la operación. A diferencia de las que se utilizaron durante la reparación de 1988, que duraban tres días y las lamparitas, que no resistían la radiación, las actuales soportan más de un mes.

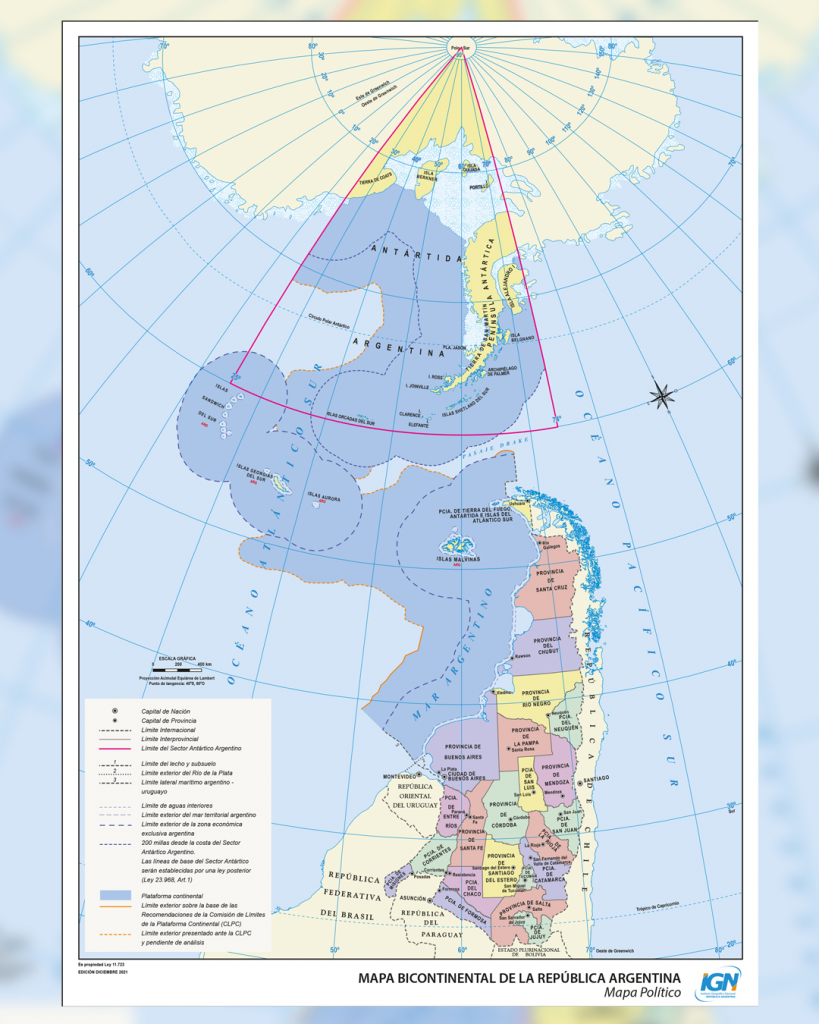

En opinion de este editor nos ayuda a visibilizar mejor el tamaño de la Argentina continental, su reclamo Antartico y su condicion de pais maritimo.

En opinion de este editor nos ayuda a visibilizar mejor el tamaño de la Argentina continental, su reclamo Antartico y su condicion de pais maritimo.