Las Pymes en estado de depresion

La industria automotriz asiatica desplaza a su contraparte estadounidense

Daniel E. Arias

Investigadores argentinos desarrollan un robot para explorar la Antartida y llegar al polo Sur

El proyecto troncal de la misión es el Vehículo Terrestre No Tripulado Antártico con Inteligencia Artificial (UGV), al que bautizaron “Skua”, en referencia a un ave antártica. “Le pusimos skua porque para nosotros representa nuestros ojos y es una de las aves autóctonas que todo antártico conoce”, detalla Paz.

Además, “el UGV está complementado con un sistema y ese sistema es un georadar que puede determinar las grietas, sus dimensiones y el estado del terreno que está bajo la superficie”, agrega el Mayor.

Para acoplar el georadar al UGV fue convocada la empresa argentina Geoaustral, cuyo director, Ignacio Borsani, se sumó a la misión antártica. “La idea de esto es que en el futuro se proyecte para expediciones en las cuales pueda existir un cierto riesgo del tránsito ya sea para vehículos o personas”, explica Borsini.

“El objetivo principal que nos impusimos es conquistar el Polo Sur y poder llevarle una garantía, unas medidas de seguridad, a esta tercera expedición que contaría con un sistema único: un vehículo no tripulado terrestre complementado con un georadar que va a permitir preservar la vida humana y los recursos materiales”, adelanta con entusiasmo el Mayor Paz.

Por su parte, Borsani asegura que “poder aportar el asesoramiento técnico, el conocimiento profesional y el equipamiento en sí para lo que puede ser un hecho histórico como la conquista del Polo Sur usando esta herramienta como no se hizo antes nos genera una satisfacción enorme”.

El proyecto troncal de la misión es el Vehículo Terrestre No Tripulado Antártico con Inteligencia Artificial (UGV), al que bautizaron “Skua”, en referencia a un ave antártica. “Le pusimos skua porque para nosotros representa nuestros ojos y es una de las aves autóctonas que todo antártico conoce”, detalla Paz.

Además, “el UGV está complementado con un sistema y ese sistema es un georadar que puede determinar las grietas, sus dimensiones y el estado del terreno que está bajo la superficie”, agrega el Mayor.

Para acoplar el georadar al UGV fue convocada la empresa argentina Geoaustral, cuyo director, Ignacio Borsani, se sumó a la misión antártica. “La idea de esto es que en el futuro se proyecte para expediciones en las cuales pueda existir un cierto riesgo del tránsito ya sea para vehículos o personas”, explica Borsini.

“El objetivo principal que nos impusimos es conquistar el Polo Sur y poder llevarle una garantía, unas medidas de seguridad, a esta tercera expedición que contaría con un sistema único: un vehículo no tripulado terrestre complementado con un georadar que va a permitir preservar la vida humana y los recursos materiales”, adelanta con entusiasmo el Mayor Paz.

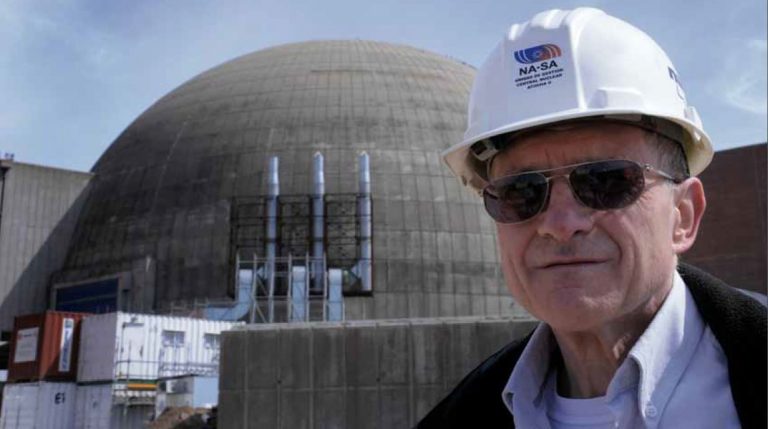

Por su parte, Borsani asegura que “poder aportar el asesoramiento técnico, el conocimiento profesional y el equipamiento en sí para lo que puede ser un hecho histórico como la conquista del Polo Sur usando esta herramienta como no se hizo antes nos genera una satisfacción enorme”. Premian al Ingeniero José Luis Antúnez, el hombre que puso en marcha Atucha II

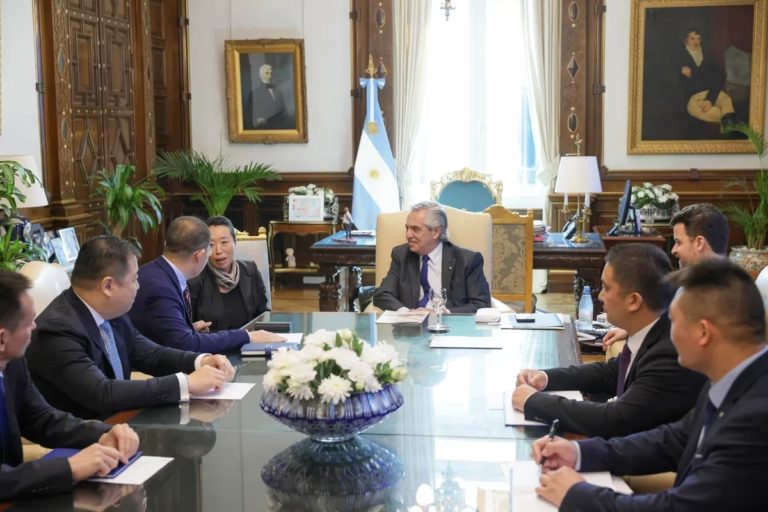

Una visita de empresarios chinos despertaría alarmas en EE.UU sobre el control de la hidrovia Paraná-Paraguay

La noticia es: El presidente Alberto Fernández se reunió en su despacho de Balcarce 50 con directivos de la empresa china Wuhan Yangluo Port Service Co., Ltd, dedicada a servicios portuarios en el puerto de Wuhan. La compañía está además dedicada a la “importación y exportación de bienes, manejo de carga, servicios de almacenamiento, servicios de información de transporte, inversión en proyectos de infraestructura de transporte, servicios inmobiliarios, desarrollo inmobiliario, administración de propiedades”, según informa en sus redes sociales.

En el comunicado oficial, el Gobierno informó que en la reunión “se analizaron las oportunidades de negocio y el desarrollo de inversiones en el país en materia de turismo”. Precisaron además que “el mandatario dialogó con los ejecutivos sobre la posibilidad de establecer vuelos directos entre ambos países, e implementar una billetera virtual en la Argentina para el turismo proveniente de China, así como otras oportunidades de inversión”. El presidente de la empresa, Xu Baowei, encabezó la delegación visitante.

Como otro empresa estatal china, China Communications Construction Company (CCCC) habia participado dentro de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) para la licitación de la Hidrovía, en 2021, y rechazada por la AGP por falta de antecedentes. Sectores vinculados al gobierno estadounidense, según publica La Nación. Se encendieron alarmas y confirmó los temores sobre la creciente influencia china, en este caso vinculada al control de la Hidrovía Paraná-Paraguay, por la que pasa el 80 por ciento de la producción agroexportadora del país.

Un mes atrás, los embajadores Marc Stanley (Estados Unidos) y Karl Dahene (Bélgica) se fotografiaron frente a una enorme draga de Jan de Nul ubicada en la provincia de Corrientes, en un guiño interpretado como advertencia ante el avance chino en la Hidrovía.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/QAX6NFYX3ZDCDGTBLIJPIEFQHI.jpg)

El dragado y balizamiento continuó, en manos de Jan de Nul, aunque la AGP (una de las pocas empresas estatales que da superávit) quedó como encargada del estratégico cobro de peajes a las embarcaciones.

Sigue diciendo La Nación que existe cierta preocupación en Estados Unidos a que Alberto Fernández, antes de abandonar la gestión, encargue por decreto a la AGP una nueva licitación que habilite a China a volver a la carga por el negocio que significa el manejo de la autopista fluvial. Por el momento, es el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), con sede en Rosario y creado hace dos años, el encargado de llevar adelante la nueva licitación, que tiene plazos vencidos desde hace más de dos años.

Más allá de la Hidrovía, la preocupación de Estados Unidos se extiende a rubros como la pelea por la eventual llegada del 5G en telecomunicaciones, o la intención de China de venderle al país aviones de combate, un tema discutido por el ministro de Defensa Jorge Taiana con, representantes de las dos potencias que hoy compiten por la hegemonía mundial.

En su intención de avanzar en el esquema portuario argentino-es el principal operador en el puerto de Paranaguá, al sur de Brasil, a través de tres empresas, y ya intentó en el pasado reciente quedarse con el puerto de Aguas Profundas en la localidad bonaerense de Punta Indio-, China cuenta como aliado al embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja. “En tres o cuatro años, China va a desplazar a Brasil y se convertirá en el principal socio comercial de la Argentina”, dijo Vaca Narvaja, en febrero del año pasado.

Necesitado de dólares para reforzar las reservas internacionales, y en plena batalla contra la inflación, el ministro de Economía, Sergio Massa, planea un viaje a China para el próximo lunes 29, con dos objetivos: ampliar el swap (intercambio) de monedas y lograr la autorización de los Brics (es la sigla BRICS para referirse conjuntamente a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) para la llegada de préstamos al país.

El Ministerio de Ciencia invertirá $ 1000 millones para investigación medica en el Garrahan.

- El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva financiará la construcción de áreas de investigación traslacional en el Garrahan

“El desarrollo de áreas de cultivo y terapias avanzadas permitirán fortalecer la investigación traslacional pediátrica e innovación tecnológica y aportarán beneficios directos en la precisión diagnóstica y terapéutica de pacientes con patologías complejas, generando una mejor la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes y sus familias”, destacó Silvina Ruvinsky, coordinadora de Investigación Clínica y Sanitaria y responsable del proyecto.

La OMS pidió cautela en el uso de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario

La Organización Mundial de la Salud advirtió este martes sobre la irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario y pidió cautela en su uso. Asimismo, pidió que se “examine cuidadosamente” cuáles pueden ser sus riesgos en la materia y, en base a eso, reclamó una mayor supervisión por parte de los Gobiernos.

No obstante, reconoció la importancia de contar con estos avances tecnológicos y los beneficios que su correcto empleo pueden traer a la sociedad.

“Aunque la OMS está entusiasmada con el uso adecuado de las tecnologías para apoyar a los profesionales sanitarios, los pacientes, los investigadores y los científicos, preocupa que la cautela que normalmente se ejercería con cualquier tecnología nueva no se esté ejerciendo de forma coherente con estas IA”, se lee en un comunicado difundido por el organismo.

Puntualmente, en la nota los expertos apuntaron contra las herramientas de modelos lingüísticos, como el famoso ChatGPT, que es capaz de imitar procesos de la comunicación humana.

La nota apunta, principalmente, contra los modelos como ChatGPT, que pueden estar sesgados y contener datos falsos (REUTERS)

La nota apunta, principalmente, contra los modelos como ChatGPT, que pueden estar sesgados y contener datos falsos (REUTERS)En ese sentido, la Organización alertó que estos sistemas pueden “estar sesgados” y contener datos falsos que, usados indebidamente, acaben por “generar y difundir desinformación muy convincente”, ya sea en forma de texto, audio o video.

“Es imperativo que se examinen cuidadosamente los riesgos que tiene el uso de estas herramientas como método de apoyo para la toma de decisiones médicas”, continúa el comunicado e insiste en que su uso precipitado podría llevar a los profesionales sanitarios a cometer errores, causar daños en los pacientes y erosionar la confianza general en la inteligencia artificial y sus posibles beneficios en el largo plazo.

Otro de los aspectos abordados por los expertos son los problemas de protección de la información de los usuarios. La IA “puede no proteger los datos sensibles -incluidos los datos sanitarios- que un usuario proporciona para generar una respuesta”, comentaron.

Para hacer frente a todo ello, la OMS pidió la colaboración de los Ejecutivos de todo el mundo para que lleven a cabo un análisis minucioso de los riesgos y beneficios de esta tecnología en el ámbito de la salud y que establezcan una serie de parámetros y reglas claras antes de generalizar su uso.

La OMS señaló seis ejes fundamentales a regular (justtotaltech)

La OMS señaló seis ejes fundamentales a regular (justtotaltech)Inclusive, los expertos detallaron seis ejes fundamentales a tratar antes de su adopción masiva. Se trata de la protección de la autonomía de los profesionales, la promoción del bienestar humano, las garantías de transparencia, el fomento de la responsabilidad, la inclusión y la promoción de una inteligencia artificial sostenible.

El pedido de la Organización llega el mismo día en que el propio director ejecutivo y co fundador de la empresa Open AI, desarrolladora del ChatGPT, Sam Altman, pidió ante el Congreso de Estados Unidos que regule el desarrollo y los usos de la tecnología.

Al igual que los expertos sanitarios, reconoció que estos avances pueden ser beneficiosos en la medicina pero recalcó la necesidad de la intervención de los Gobiernos para asegurar que realmente se protejan y respeten los derechos de los ciudadanos.

Sam Altman pidió la colaboración de los Gobiernos para alcanzar un uso adecuado de la herramienta (AP)

Sam Altman pidió la colaboración de los Gobiernos para alcanzar un uso adecuado de la herramienta (AP)“Creemos que la intervención regulatoria de los Gobiernos será crucial para mitigar los riesgos de modelos cada vez más potentes. Es fundamental que la IA más potente se desarrolle con valores democráticos”, comenzó diciendo.

“OpenAI se fundó con la creencia de que la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar casi todos los aspectos de nuestras vidas pero, también, crea serios riesgos”, continuó y concluyó diciendo: “Uno de mis mayores temores es que nosotros, esta industria, esta tecnología, causemos un daño significativo a la sociedad. Si esta tecnología va por el camino equivocado, puede llegar bastante lejos (…) y queremos trabajar con el Gobierno para evitar que eso suceda”.

Se reabre la planta de agua pesada más grande del mundo, para abastecer nuestras centrales nucleares

Se estima la proxima cosecha de trigo y cebada que aportará más de u$s4.500 millones

La Bolsa de Cereales estimó una producción para la campaña fina 2023/24 de 18 millones de toneladas para el trigo y de 5 millones para la cebada, con incrementos interanuales del 45% y 32%, respectivamente, en un contexto marcado por «más incertidumbres que certezas«, tanto por las adversidades climáticas como por «el contexto político-económico nacional».

En el seminario sobre perspectivas agropecuarias «Agrotendencias 2023», que en la sede de la entidad organizó la Federación de Acopiadores de Granos, también se precisó que la superficie sembrada se prevé de 6,3 millones de hectáreas para el trigo (3% más que en la campaña anterior) y de 1,3 millón para la cebada, sin variación en relación con la campaña 2022/23.

Las proyecciones fueron dadas a conocer por la jefa de Estimaciones Agrícolas, Cecilia Conde, quien a su vez advirtió sobre las diferencias entre las zonas productoras en cuanto a las perspectivas climáticas, con mejores condiciones hídricas en la zona sur (Sur la de la provincia de Buenos Aires) y con problemas más severos en la Centro-Oeste (La Pampa, oeste de Buenos Aires y sur de Córdoba).

Por su parte, en la región Centro-Este (Entre Ríos, Santa Fe, norte de Buenos Aires y sudoeste de Córdoba), Conde adelantó que «el productor va a sembrar con el área justa», y dijo que «será crucial lo que suceda en los próximos 15 a 30 días con las precipitaciones».

El presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins, aseguró que la campaña fina de siembra de trigo y cebada comenzará «con muchas más incertidumbres que certezas», al tiempo que reclamó de la dirigencia política en general «un entendimiento» de la actividad agrícola.

Martins consideró el carácter «atípico» del encuentro, ya que «en lugar de enfocarnos en proyectar modelos de crecimiento con los riesgos propios del negocio (clima, precios), tendremos que extremar la imaginación para vislumbrar el futuro contexto político-económico nacional».

«Hay una cadena agroindustrial dispuesta a seguir arriesgando capital de trabajo propio y de terceros, en un entorno en el que en términos económicos esta cadena de valor sufrió un impacto negativo peor que la pandemia», aseveró.

Asimismo, objetó que durante la pandemia «vastos sectores perjudicados recibieron políticas y/o medidas de apoyo», algo que, aseguró, «no se replicó» con el sector agrícola, «ni para paliar los quebrantos ni para financiar ‘la revancha'», en referencia a la recuperación posterior al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

«Necesitamos de la política un entendimiento de nuestra actividad», remarcó, para explicar que no estaba reclamando «nada de subsidios ni prebendas, sólo un escenario de reglas claras, sostenibles que den previsibilidad para invertir, generar divisas y empleo de manera federal».

Al respecto, en su doble condición de presidente de la Bolsa de Cereales y del CAA, recordó que esta última entidad presentó en 2020 «un plan de política industrial para los próximos 10 años, con varios ejes no sólo del sector, buscando contribuir a una macroeconomía razonable y con foco en la generación de empleo, único camino para reducir los actuales índices de pobreza».

Esa propuesta, señaló, «no está escrita en piedra», sino que «se elaboró con responsabilidad, incluyendo a sectores ajenos a nuestra actividad para generar un impacto positivo económico». «Mejórenlo, agreguen su impronta, por favor no lo cajoneen», reclamó.

Por su parte, el especialista en Agroclimatología, Eduardo Sierra, sostuvo que «la campaña fina nos va a hacer sufrir; la potencialidad está, pero vamos a estar en el límite».

«Para los próximos 15 años tendremos que aprender a trabajar con climas como éste y trabajando bien se pueden hacer muchas cosas pero, si seguimos esperando años con excesos hídricos, nos vamos a quedar con las ganas», aseguró.

En un repaso de la situación pronosticada para los próximos meses, indicó que, en junio próximo, «llega la caballería» y mejorarán las condiciones de humedad, pero «no es el Niño inundante» sino «un Niñito».

Luego de un julio en el que «se mantiene la humedad», Sierra remarcó que, de acuerdo con las previsiones meteorológicas, agostó será «el primer mes en el que más o menos habrá agua en todas partes».

La australiana Fortescue ratifica sus inversiones en hidrógeno verde y otros proyectos en nuestro país

Cómo es el proyecto de Hidrógeno verde en Río Negro

La prospección que inició la empresa se basa en analizar cantidad y calidad de vientos, fuente energética principal para la producción, y se inició a partir de un acuerdo firmado junto al Ministerio de Desarrollo Productivo y la Nación y el Gobierno de la Provincia de Río Negro. Una vez determinado que el recurso eólico y otros son satisfactorios, se dará inicio a las consultas públicas y trámites para la construcción del proyecto, el cual tendrá tres etapas. La etapa piloto, para confirmar las capacidades previstas, con una inversión estimada en u$s1.200 millones, que producirá unas 35.000 toneladas de hidrógeno verde, energía equivalente para satisfacer a 250.000 hogares, la cual se iniciará en 2022 y finalizará en 2024. La primera etapa productiva, con una inversión estimada en u$s7.200 millones, producirá unas 215.000 toneladas de hidrógeno verde, capacidad energética equivalente para cubrir el consumo eléctrico de 1,6 millón hogares, y se extenderá hasta el 2028. Para llevar a cabo el proyecto, FFI instalará tres parques eólicos con una potencia total de 2.000 MW, que serán los encargados de generar la energía para la producción del hidrógeno verde.Qué hace falta para avanzar con el proyecto de Hidrógeno verde

Lo que hace falta es el nuevo marco regulatorio a nivel nacional para el hidrógeno, que el Poder Ejecutivo se comprometió a enviar al Congreso en las próximas semanas, junto con el de GNL. La provincia de Río Negro ya dio sus pasos y aprobó por unanimidad la instalación de una planta de hidrógeno verde y la zona Franca para la localidad de Sierra Grande. La concesión llegaría a las 625.000 hectáreas y está orientada al emplazamiento de parques eólicos y las construcciones del proyecto. “Los trabajos y estudios anteriormente mencionados continuarán su curso durante todo el 2023 pero, para el avance a las siguientes etapas del proyecto, es clave contar con un marco regulatorio que defina las bases del desarrollo de esta industria en Argentina”, afirmaron desde Fortescue, luego que Clarín puso su continuidad en el país. Según los directivos de Fortescue, la ley nacional del H2 debe contemplar aspectos concretos:- el acceso a financiamiento a costos competitivos a nivel internacional;

- libre disponibilidad de divisas para para pago de deuda y acreedores en el exterior;

- un régimen impositivo favorable;

- estabilidad financiera y fiscal;

- convivencia entre la Ley de Fomento de Hidrógeno y Zona Francas;

- expansión del sistema eléctrico nacional.