A Brasil, que es nuestro primer socio comercial, se le vende medios de transporte y autopartes, petróleo y gas, trigo y cebada. Y se le compra tubos soldados por arco sumergido, hierro, acero, utilizados en oleoductos y/o gasoductos (esto tiene nombre y apellido: son, básicamente, las compras de USIMINAS de Brasil donde el grupo Techint posee el 50 % del capital y usa dólares que le compra al BCRA al tipo de cambio oficial, que, por ejemplo, al día viernes 28 de abril 2023 cotizaba a 228,50 pesos); vehículos para transporte (por la integración particular de las empresas radicadas en ambos países que gozan de reintegros impositivos y de draw back [i]); café, pasta química de madera, etcétera.

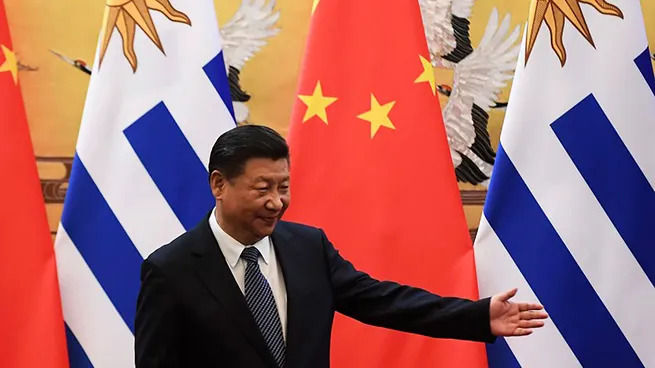

Con la República Popular China los despachos se concentraron en carne bovina deshuesada, congelada; carbonato de litio; cebada en grano; soja y sus derivados. E importamos de ahí computadoras y teléfonos celulares; suministros industriales elaborados; piezas y accesorios para máquinas y herramientas, plástico y sus manufacturas; grupos electrógenos de energía eólica; circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados para aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía; aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, de telecomunicación por corriente portadora o digital; partes para aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión, televisión, video monitores y video proyectores, y motocicletas con motor de émbolo alternativo.

A su vez, el comercio con los Estados Unidos es de venta, principalmente, de aceites crudos de petróleo; oro para uso no monetario; productos intermedios de otros aceros aleados excluido el inoxidable; aluminio; aceite de soja y aceite de girasol en bruto; limón y sus derivados y otras frutas frescas. En cambio, se importa gasoil; turbinas de gas; carbonato de sodio anhidro; hulla bituminosa; productos inmunológicos y medicamentos envasados; vehículos automotor; máquinas y herramientas.

Como lo reconoce la Asociación de Comercio entre Estados Unidos y Argentina AmCham, entre los sectores de mayor relevancia se encuentran el petrolero (apalancado por las inversiones en Vaca Muerta), el suministro de energía (AES), la industria manufacturera (GM, Ford, Goodyear, BASF, DuPont, Whirlpool), seguros (Metlife, Prudential), servicios financieros (American Express, Visa, JP Morgan), servicios profesionales (Accenture, Manpower Group), servicios de información y comunicaciones (IBM, Cisco Systems, Google).

A ello debemos sumarle que de las nueve grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de granos y derivados, que representan el 80 % de las exportaciones del sector en la Argentina, cinco son estadounidenses: ADM; Bunge; Cargill; Louis Dreyfus; y Glencore. Que en energía y en Vaca Muerta se destacan las firmas Chevron, Apache y Exxon Mobil y en litio y minerales raros, las empresas Río Tinto y Livent y sus acuerdos con Ford Motor Co, la primera, y con General Motors, la segunda. Que el principal acreedor no institucional en la deuda externa argentina es BlackRock, cuya casa central está en Nueva York y lo mismo pasa con los otros fondos de cobertura (Vanguard, PIMCO, Franklin Templeton, etc.). Que el supervisor de nuestra deuda es el FMI, donde el país del norte posee el 17 % de los votos y es el único que tiene poder de veto, a lo que se suma una embajada siempre activa en defensa de los intereses de su país, la más de las veces sin cuidar las formas.

Sin embargo, la Argentina tiene una economía que compite en los mismos rubros que los Estados Unidos. Somos el décimo exportador de alimentos y forrajes, dentro de ello, el tercero en soja y sus derivados, pero Estados Unidos es el primero. A su vez, es el principal mercado de granos del mundo y los precios se fijan en Chicago. Hasta el relevamiento de la producción y su almacenamiento en silos en la Argentina es suministrado por los satélites de los Estados Unidos.

Ellos saben más que nadie que la sequía en 2022/2023 fue importante y devastadora, pero que vamos a superar el récord de producción de granos y derivados en el 2023/2024. A lo que se le debe sumar la mayor explotación de petróleo y gas de Vaca Muerta, y el pleno funcionamiento del gasoducto Néstor Kirchner, por lo que nos vamos a autoabastecer de combustible en el año 2024 y vamos a ser exportadores netos en el 2025. Más la exponencial explotación y exportación de litio y minerales raros para la tecnología moderna.

Sin embargo, sabiendo todo ello, el FMI —pese a que el Ministro Sergio Massa se había visto antes, en la República Dominicana, con la segunda del Departamento de Estado de ese país, Wendy Sherman— no le concedió el crédito puente de 5.000 millones de dólares. Además le dijo que sometía el pedido de adelantamiento del aporte de capital de 10.793 millones de dólares que, según el acuerdo de facilidades extendidas —firmado y autorizado por la ley 27.668—, deben ingresar en los meses de junio, septiembre y diciembre de 2023, a la aprobación del board del FMI .

Saben que es una situación de ahogo financiero en el comienzo de la etapa electoral de cambio de gobierno, pero lo hacen por dos razones:

A Brasil, que es nuestro primer socio comercial, se le vende medios de transporte y autopartes, petróleo y gas, trigo y cebada. Y se le compra tubos soldados por arco sumergido, hierro, acero, utilizados en oleoductos y/o gasoductos (esto tiene nombre y apellido: son, básicamente, las compras de USIMINAS de Brasil donde el grupo Techint posee el 50 % del capital y usa dólares que le compra al BCRA al tipo de cambio oficial, que, por ejemplo, al día viernes 28 de abril 2023 cotizaba a 228,50 pesos); vehículos para transporte (por la integración particular de las empresas radicadas en ambos países que gozan de reintegros impositivos y de draw back [i]); café, pasta química de madera, etcétera.

Con la República Popular China los despachos se concentraron en carne bovina deshuesada, congelada; carbonato de litio; cebada en grano; soja y sus derivados. E importamos de ahí computadoras y teléfonos celulares; suministros industriales elaborados; piezas y accesorios para máquinas y herramientas, plástico y sus manufacturas; grupos electrógenos de energía eólica; circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados para aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía; aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, de telecomunicación por corriente portadora o digital; partes para aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión, televisión, video monitores y video proyectores, y motocicletas con motor de émbolo alternativo.

A su vez, el comercio con los Estados Unidos es de venta, principalmente, de aceites crudos de petróleo; oro para uso no monetario; productos intermedios de otros aceros aleados excluido el inoxidable; aluminio; aceite de soja y aceite de girasol en bruto; limón y sus derivados y otras frutas frescas. En cambio, se importa gasoil; turbinas de gas; carbonato de sodio anhidro; hulla bituminosa; productos inmunológicos y medicamentos envasados; vehículos automotor; máquinas y herramientas.

Como lo reconoce la Asociación de Comercio entre Estados Unidos y Argentina AmCham, entre los sectores de mayor relevancia se encuentran el petrolero (apalancado por las inversiones en Vaca Muerta), el suministro de energía (AES), la industria manufacturera (GM, Ford, Goodyear, BASF, DuPont, Whirlpool), seguros (Metlife, Prudential), servicios financieros (American Express, Visa, JP Morgan), servicios profesionales (Accenture, Manpower Group), servicios de información y comunicaciones (IBM, Cisco Systems, Google).

A ello debemos sumarle que de las nueve grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de granos y derivados, que representan el 80 % de las exportaciones del sector en la Argentina, cinco son estadounidenses: ADM; Bunge; Cargill; Louis Dreyfus; y Glencore. Que en energía y en Vaca Muerta se destacan las firmas Chevron, Apache y Exxon Mobil y en litio y minerales raros, las empresas Río Tinto y Livent y sus acuerdos con Ford Motor Co, la primera, y con General Motors, la segunda. Que el principal acreedor no institucional en la deuda externa argentina es BlackRock, cuya casa central está en Nueva York y lo mismo pasa con los otros fondos de cobertura (Vanguard, PIMCO, Franklin Templeton, etc.). Que el supervisor de nuestra deuda es el FMI, donde el país del norte posee el 17 % de los votos y es el único que tiene poder de veto, a lo que se suma una embajada siempre activa en defensa de los intereses de su país, la más de las veces sin cuidar las formas.

Sin embargo, la Argentina tiene una economía que compite en los mismos rubros que los Estados Unidos. Somos el décimo exportador de alimentos y forrajes, dentro de ello, el tercero en soja y sus derivados, pero Estados Unidos es el primero. A su vez, es el principal mercado de granos del mundo y los precios se fijan en Chicago. Hasta el relevamiento de la producción y su almacenamiento en silos en la Argentina es suministrado por los satélites de los Estados Unidos.

Ellos saben más que nadie que la sequía en 2022/2023 fue importante y devastadora, pero que vamos a superar el récord de producción de granos y derivados en el 2023/2024. A lo que se le debe sumar la mayor explotación de petróleo y gas de Vaca Muerta, y el pleno funcionamiento del gasoducto Néstor Kirchner, por lo que nos vamos a autoabastecer de combustible en el año 2024 y vamos a ser exportadores netos en el 2025. Más la exponencial explotación y exportación de litio y minerales raros para la tecnología moderna.

Sin embargo, sabiendo todo ello, el FMI —pese a que el Ministro Sergio Massa se había visto antes, en la República Dominicana, con la segunda del Departamento de Estado de ese país, Wendy Sherman— no le concedió el crédito puente de 5.000 millones de dólares. Además le dijo que sometía el pedido de adelantamiento del aporte de capital de 10.793 millones de dólares que, según el acuerdo de facilidades extendidas —firmado y autorizado por la ley 27.668—, deben ingresar en los meses de junio, septiembre y diciembre de 2023, a la aprobación del board del FMI .

Saben que es una situación de ahogo financiero en el comienzo de la etapa electoral de cambio de gobierno, pero lo hacen por dos razones:

- Una, económica. Exigen que se devalúe nuestra moneda para que la deuda sea más difícil de pagar y que compren por la mitad lo que vale el doble, tanto empresas como activos naturales y públicos.

- Porque quieren que la nueva administración se le subordine políticamente en el enfrentamiento que tiene con la República Popular China y que graficara la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson.

China

Una nación soberana, como debe ser la nuestra, no tiene que subordinarse a nadie y sí debe establecer relaciones económicas, comerciales y políticas de iguales entre países independientes. El Banco Central de la República Argentina tiene reservas en yuanes por el equivalente a 19.000 millones de dólares. Que se le pida a China usar los yuanes por 5.000 millones de dólares (cifra que se le fue a pedir al FMI), para “cerrar” las cuentas y pagos de este año, máxime que el año 2024 se obtendría un superávit comercial del orden de los 25.000 millones de dólares, es factible y necesario. Obviamente el país asiático nos vende mayor valor agregado (trabajo incorporado) que los bienes que compra de la Argentina, que sucede en la mayor parte de nuestro comercio internacional, que con China es exacerbado. Pero debe observarse lo siguiente:- En primer lugar, con China tenemos una economía complementaria. Ellos tienen más de 1.400 millones de habitantes y necesitan alimentos, forrajes y energía, bienes y servicios de los que disponemos en abundancia

- Que se expanda la forma de pago en yuanes y pesos no es un tema menor, dado que como sucede con todas las operaciones de comercio internacional de nuestro país, debemos comprar dólares para adquirir bienes y servicios [2] y al revés, si, por ejemplo, Chile o Bolivia u otra nación quieren comprar productos argentinos, deben comprar antes dólares para hacerlo.

HORACIO ROVELLI

Comentario de AgendAR:

Los economistas vinculados a la oposición a la actual gestión dicen que Argentina «mendiga» créditos en el exterior (estamos en campaña electoral). La realidad es que se trata de créditos de nuestros proveedores para que les compremos sus productos: las naciones no son ONGs de beneficencia. Señalamos esto porque nuestro peso no se devalúa solo con respecto al dólar, como parecería decir la nota, también se devalúa con respecto al yuan y al real. Estamos de acuerdo en que una devaluación, gradual como está ocurriendo ahora o «brusca», no resuelve nada. Con una inflación desbocada, cualquier tipo de cambio queda atrasado en pocos meses o semanas. También estamos de acuerdo que a Argentina le conviene ingresar a los BRICS para facilitar su comercio exterior y obtener posibilidad alternativas de financiación. Pero eso tampoco es una solución mágica por las razones expuestas más arriba. En realidad, nuestro país debe tomar en cuenta que su comercio exterior con su socio más cercano, Brasil, más el que lleva con los dos gigantes EE.UU y China, solo suma el 31% del total. El otro 69% es con el resto del mundo, que también existe.Abel B. Fernandez

Agradecimiento a Ricardo Ariel Rotsztein

Agradecimiento a Ricardo Ariel Rotsztein